来いや!と叫んでも、その日、スズメバチは来なかった!

逃げたのか!? ビビッたのか!? それともトラップがまずかったのか?

いや、そうじゃなくて、時期が悪かったらしい。でもこの記事を読んでいるあなた、秋になったら、一網打尽のスズメバチ捕獲大作戦、いざ、勝負!

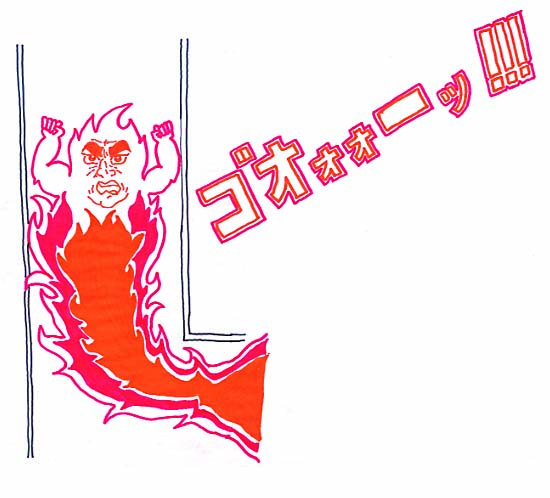

オオスズメバチの女王バチ

木の枝や軒先にスズメバチ・トラップを吊るす

読者から寄せられた「スズメバチ対策」

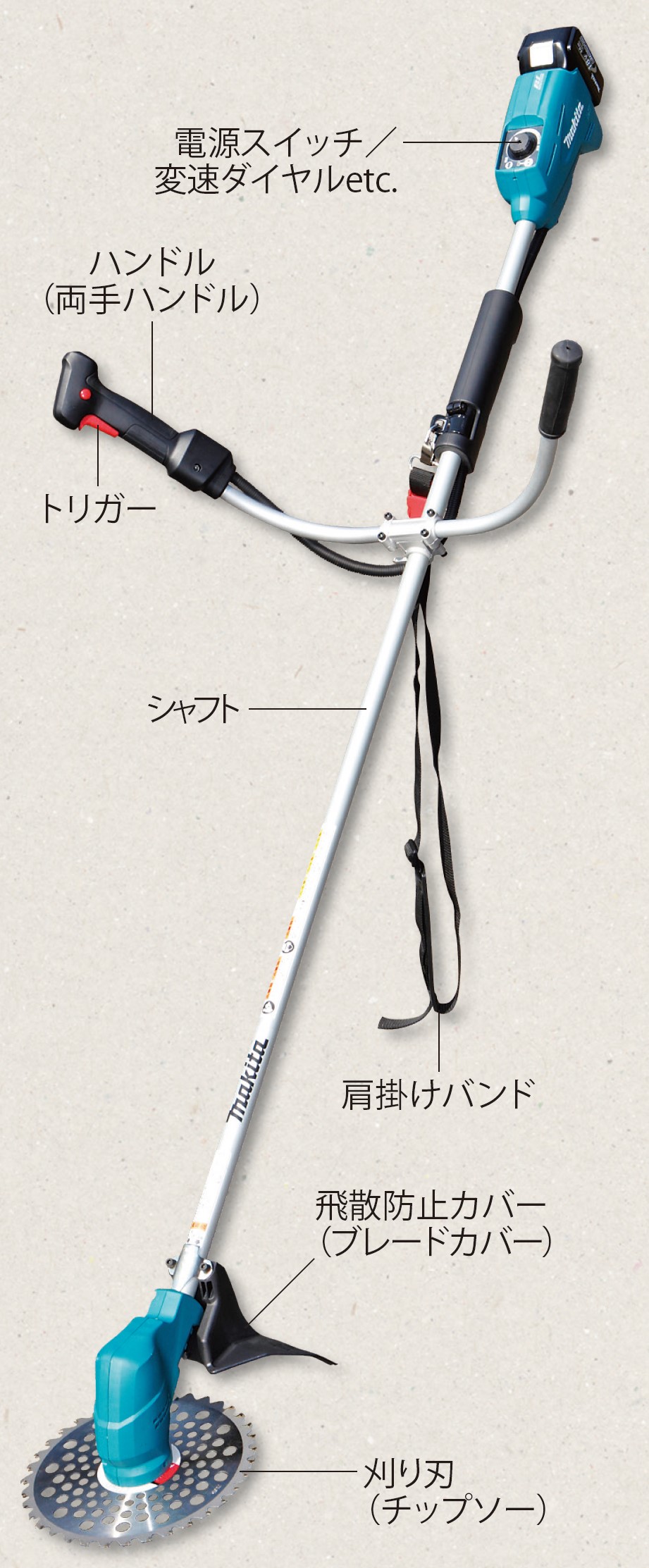

外で作業中、「スズメバチだ!」の声に逃げ惑う哀しい我らがいる。里山のガーデンDIYはスズメバチとの闘いでもあるのだ。草刈り中に突然鉢合わせ(これがホントのハチ合わせ?)することもあるし、物置のドアをあけると突然飛び出して来ることもある。もし刺されたら!? 痛いのはもちろん、最悪死ぬ(マジっすか?)。

ドゥーパ!スタッフは、今年の5月、キイロスズメバチが我らを偵察飛行しているのを見て、スズメバチ撃退スプレー片手に外階段のペイビング作業をした。6月は、くそ蒸し暑いのに防虫ネットをかぶり、長袖で草刈りをした。7月は離れの小屋の天井にスズメバチが巣を作っているのを発見した。最近では、強力殺虫スプレーで空中戦を闘い抜き、数匹のスズメバチを撃ち落としているが、スプレー臭があたりに蔓延し、こっちも少し気持ちが悪くなった。

ほかに何か手はないのか。そう思っていたら、以前、読者から編集部に寄せられた「スズメバチ対策」の手紙を思い出した。

手紙の主は、愛知県のMさん。いただいた手紙には、スズメバチに刺されないためのアドバイスのほかに、スズメバチを捕獲したり、撃退するためのノウハウが掲載された雑誌の切り抜きなんかも同封されていた。いろいろな説が紹介されていて、どれがいいのか迷うが、とにかくやってみることにした。

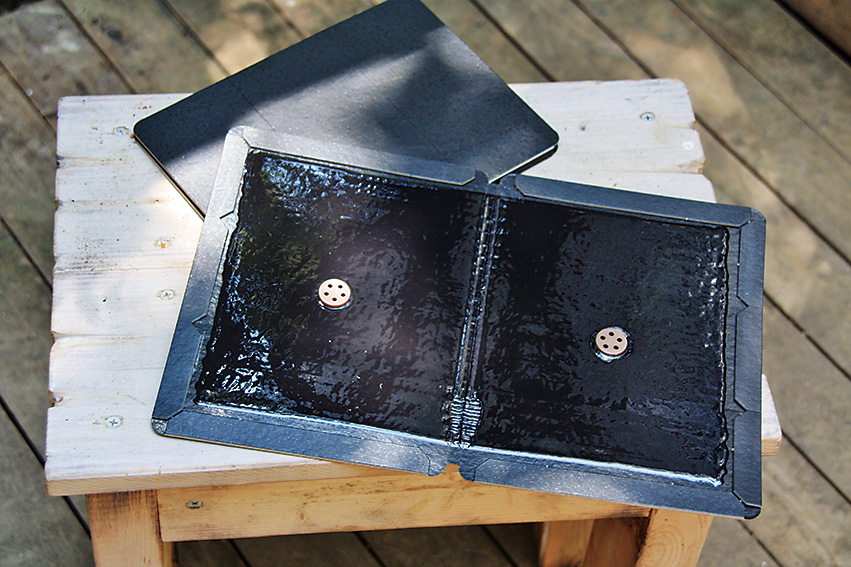

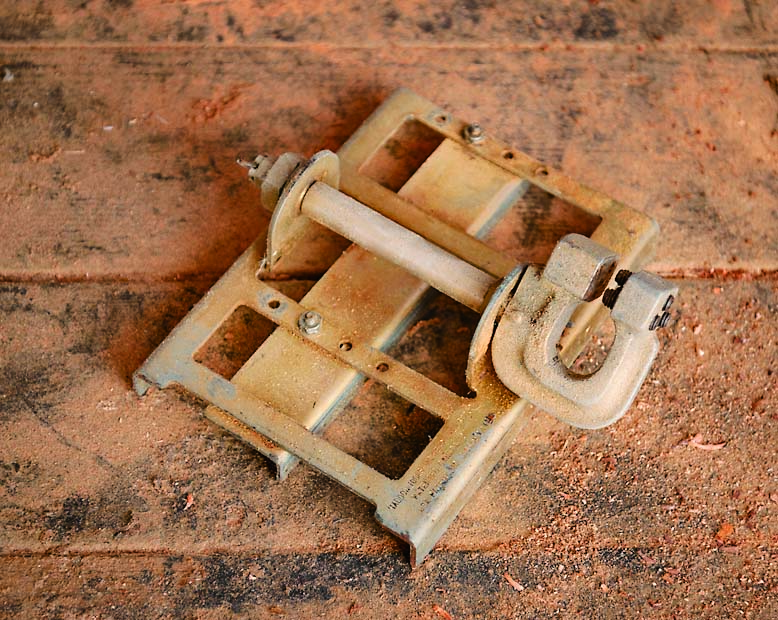

作戦その1 粘着ねずみ取りシートを使う

ゴキブリホイホイのネズミ取り版を知ってるだろうか? つまりネズミホイホイ。触れると粘着して離れなくなる奴。「粘着ねずみ取りシート」と呼ばれているもので、いろいろなタイプが市販されている。スズメバチは黒いものに向かってくる性質があるから、色は黒いほうがいいかもしれない。これでスズメバチを捕まえる。つまり、スズメバチホイホイ。ネズミが動けなくなるほど強い粘着力があるわけだから、ハチごときがかんたんに脱出できるはずがない。ポイントは、オトリのスズメバチを2~3匹置いておくことだという。空中を飛ぶスズメバチは黒いシートの上で動けない仲間を見つけると「お~い、どうしたの?」と近寄ってきて、ヒョイとシートに下りる。これでOK。もがけばもがくほどネチャネチャになって動けなくなり、悶え死ぬ。う~む、実に残酷な方法だ。

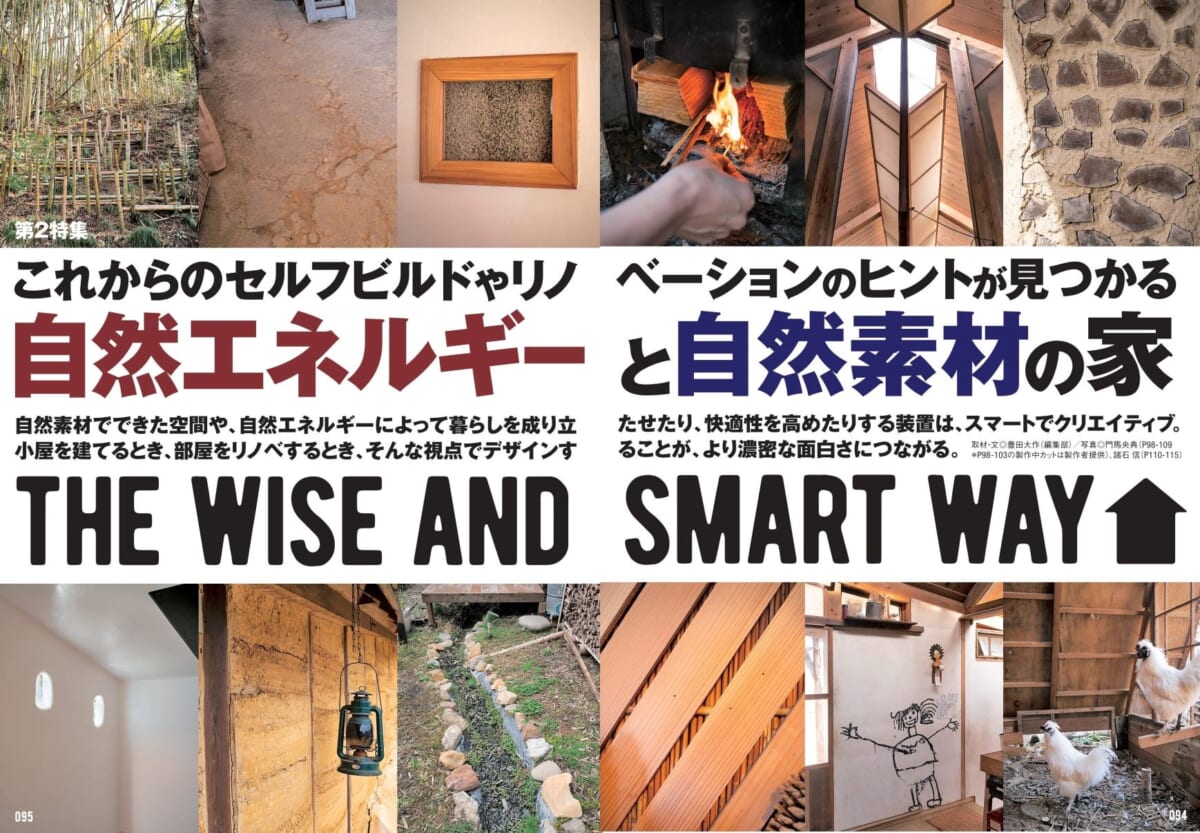

作戦その2 ペットボトルでスズメバチ・トラップを作る<一般バージョン>

ペットボトルで仕掛けを作ってスズメバチを捕まえる方法はかなり一般的らしい。市販されているものに似たようなものがある。ただし、ペットボトルに入れる「スズメバチの誘引液」にそれぞれの個性や特徴があるようだ。ポピュラーなのは、「酒、砂糖、酢」を1:1:0・5くらいに混ぜて誘引液にする方法。上部に小さな穴をあけたペットボトルに誘引液を入れ、適当な場所に吊り下げておく。液の香りに誘われ、小さな穴から入り込んだスズメバチが戻れなくなり、溺れて悶え死ぬ。う~む、これも実に残酷な方法だ。

誘引液については、いろいろな人がトライ&エラーを繰り返して実績を残しているはずなので、これがいちばん! などとはなかなか言えない。ただし言えることは、「酸っぱくて甘い香りのするもの」がよさそうだということ。たまに、強い香水をつけている女性が襲われることがあるというのも、「甘酸っぱい強烈な香り」がするからだ。

「酒+砂糖+酢」以外の、いけそうな誘引液をあげてみるとこんな感じだ。

●ワイン2+酢1+砂糖1

作戦その3 ペットボトルでスズメバチ・トラップを作る<北米バージョン>

これも誘引液とペットボトルを使う方法だが、トラップの形が違う。ふたをはずしたペットボトルの上3分の1をカットし、逆さにして、下3分の1の内側に差し込む。中に誘引液を入れ、適当な場所に置く。中に入り込んだスズメバチは外に出られず、液のなかで溺れ、悶えて死ぬ、う~む、北米人も残酷ではないか。

作戦その4 三種混合液「ブドウ酢+梅酢+リンゴ酢」を誘引液に

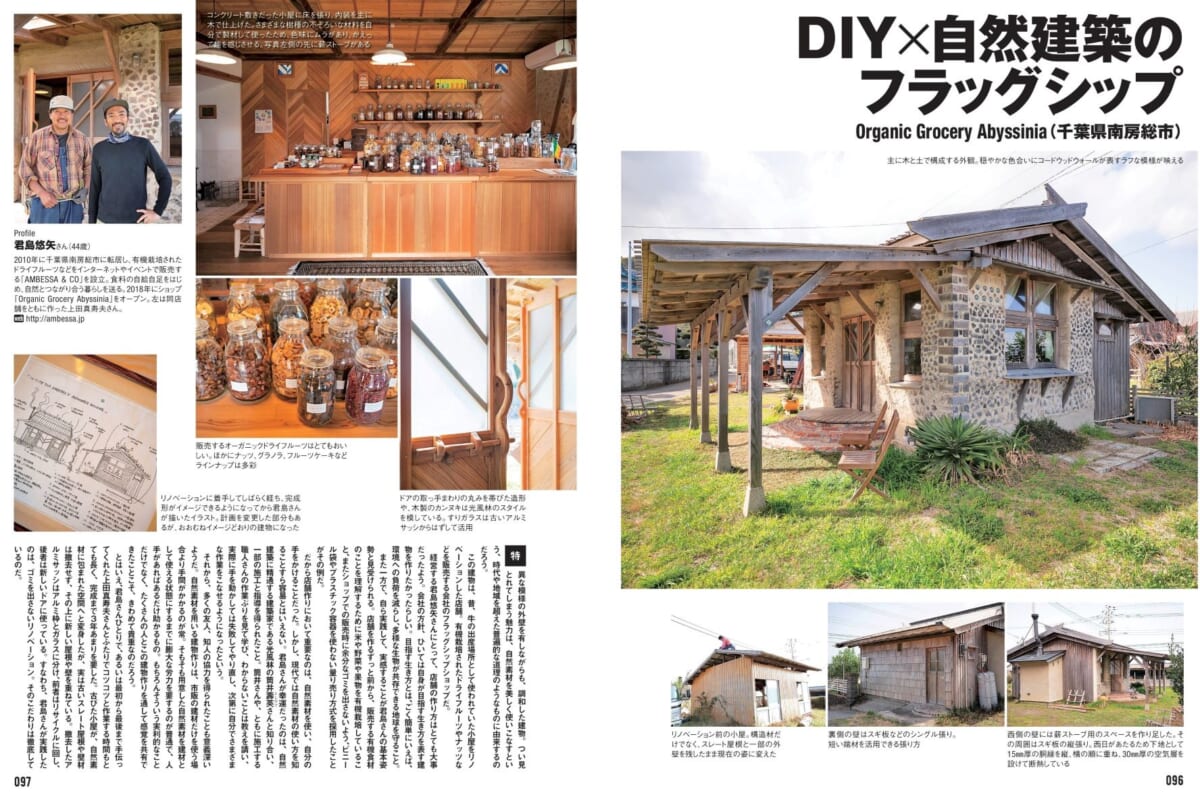

スズメバチをワナにかけ、ワンシーズンで500匹以上捕獲したという方がいる。無農薬の観光ブルーベリー園を運営しているEさんだ。数年前、「イナゴの大群のようにスズメバチが押し寄せ、あまりに危険なので閉園を覚悟した」という経験をお持ちの方だが、そのEさんが試行錯誤を繰り返して行き着いたのが、梅酢、ブドウ酢、リンゴ酢を原液のまま等分にして混ぜた三種混合液を誘引液にする方法。

これをペットボトルの底から40~50mmほど入れ、ペットボトルの上に2カ所、穴をあけ、これを適当な木に吊るしておく。これでOK。Eさんは6ヘクタールあるという園全体に12個くらい仕掛け、500匹以上のスズメバチを捕まえた。もうやるっきゃないでしょ、こっちも。

ちなみに、本誌にスズメバチ対策の情報を届けてくれた愛知県のMさんもこの三種の酢を使ってスズメバチ・トラップを作っているとか。

いすみの里で作戦敢行

いろいろやりました。ネズミ取りシート作戦はもちろん、秘密の化学実験のごとく、いろいろな誘引材料を組み合わせ、ペットボトルに入れ、軒先や木に吊るし、じっと待った。1日、2日、3日、そして1週間…それでもスズメバチは来なかった! なぜだ!?

で、思いあまって門を叩いたのが、スズメバチ捕獲名人、Eさん運営のブルーベリー農園だった。彼との一問一答がこれだ。

ドゥーパ!(以下D)

Eさん(以下E)

D

E

D

E

D

E

D

E

D

かくして、真夏のスズメバチトラップ大作戦は不完全燃焼に終わったが、希望は残った。この記事が公開される9月、つまり、今頃なら大丈夫。強烈な三種混合液はもちろん、強烈な粘着シートおとり作戦をぜひぜひ実行していただきたい。そしてなお、実行してほしいのは、来年春の女王バチ捕獲作戦。幸運を祈る。

スズメバチのミニ知識その1 刺されないためには…?

●スズメバチは黒いものを襲う習性がある。春や秋口に外作業するときは白っぽい帽子をかぶり、黒い衣服は避けること。

●巣に近づくと、威嚇飛行したり、カチカチという威嚇音を出す。ゆっくりと頭を低くしてその場を離れること。音の出る草刈り機での作業中は威嚇音が聞こえず、刺されるケースもある。草むらから飛び出すスズメバチは獰猛なオオスズメバチであることが多いことも知っておこう。

●野外作業では、スズメバチを刺激する香水や化粧品はつけないこと。場合によっては虫除けスプレーも逆効果になることもある。

●スズメバチは飛んできた飛行コースを急に変更できないので、後ろから来たら、身を低くかがめてそのまま後ずさりすること。

スズメバチのミニ知識その2 刺されちゃったら…!

●刺されたら、応急措置として、刺されたところを絞るようにして毒を外に出し、水で洗い流す。そしてすぐ病院へ。これしかない。

●「スズメバチに2度刺されたら死ぬ」ってホントか? 1度刺されると抗体ができる。もう一度刺されるとこの抗体が過剰に反応し、血圧低下や呼吸困難を起こすことがある。要注意! 1度刺されたことのある人は、病院で抗体の有無を検査してもらうといいだろう。

文・写真◎脇野修平

*小さく表示されている写真はクリックすると大きく表示されます。

*掲載データは2014年8月時のものです。

『庭遊びの達人が教える野外DIY実践術』好評発売中!

ドゥーパ!創刊編集長、脇野修平が20年間のDIY雑誌のロケ体験、取材体験、施工体験を綴った書籍『庭遊びの達人が教える 野外DIY実践術』が好評発売中。約40点の面白作品の施工レシピや思い出コラムなど、本誌読者には見逃せない内容だ。カラー176ページ、学研プラス刊。本体2000円+税