パナソニックは、新たなHEMS(※)「AiSEG3」(アイセグ3)を2025年3月25日から発売すると発表しました。翌日の日射量予測をもとにして、再生可能エネルギーの自家消費を促進する本機は、日々の光熱費、さらにはCO2排出量の削減に寄与します。

※HEMS…Home Energy Management System(ホーム エネルギー マネジメント システム)」の略。 家庭で使うエネルギーを節約するための管理システム

この記事では、AiSEG3の魅力と、その発表にあわせて開催されたエネルギートレンドセミナーの模様についてお届けします。

日射量予測の活用&EVとの連携強化で、さらなる省エネを実現

AiSEGシリーズは、パナソニックが開発したHEMS。商品名のAiSEGは、人工知能=AIと、スマートエネルギーゲートウェイの略語・SEGを組み合わせた造語です。

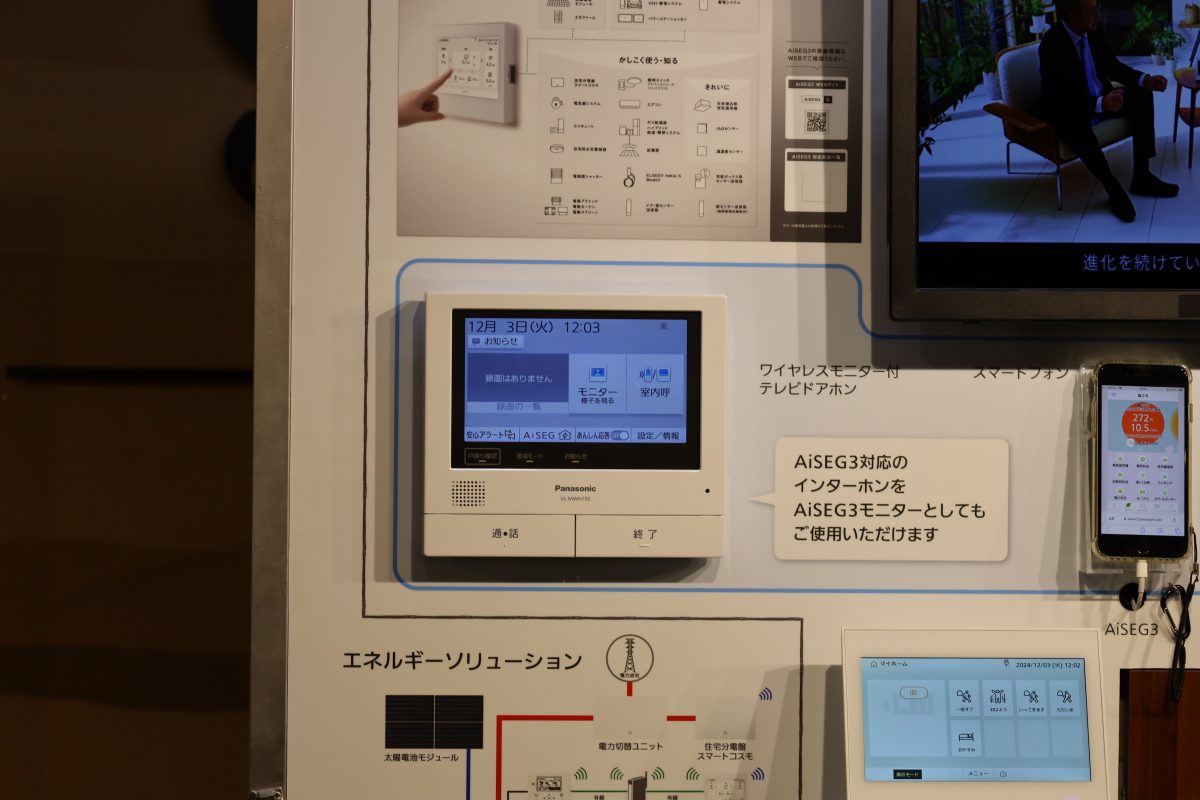

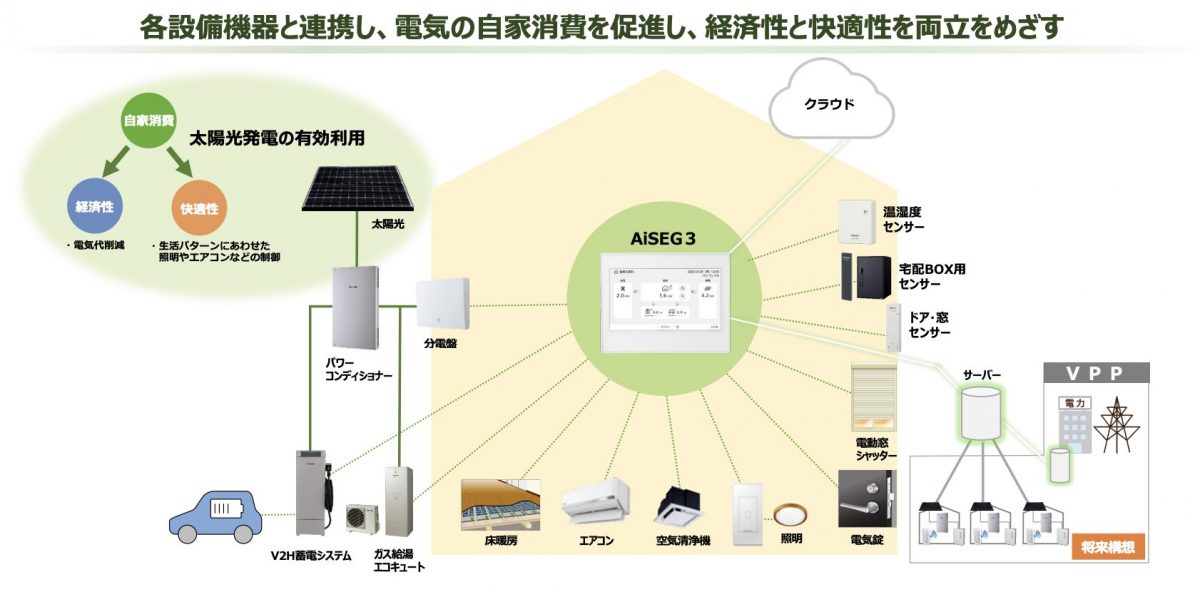

HEMSは、太陽光発電システム、蓄電池、エアコンなどの家電、照明、エコキュート、床暖房など、家中のデバイスとつながり、その動作が最適になるよう制御します。「家の頭脳」ともいえるHEMSは、屋根の太陽光パネルで発電した電力の自家消費率を向上させ、高騰する光熱費の削減に寄与。そして、社会全体の課題であるCO2排出量の削減にも貢献します。

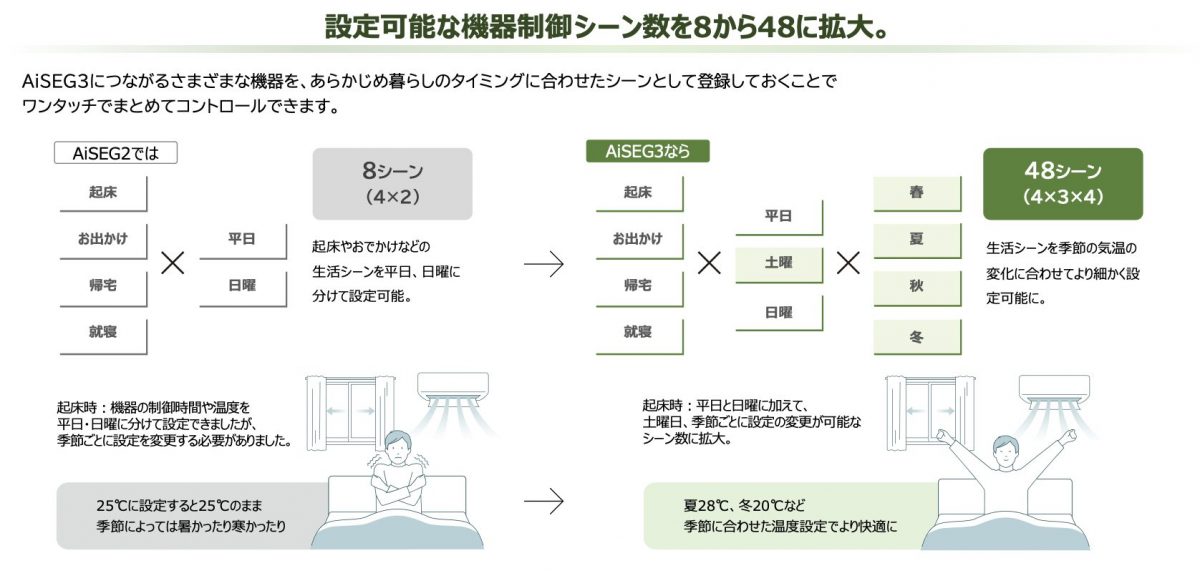

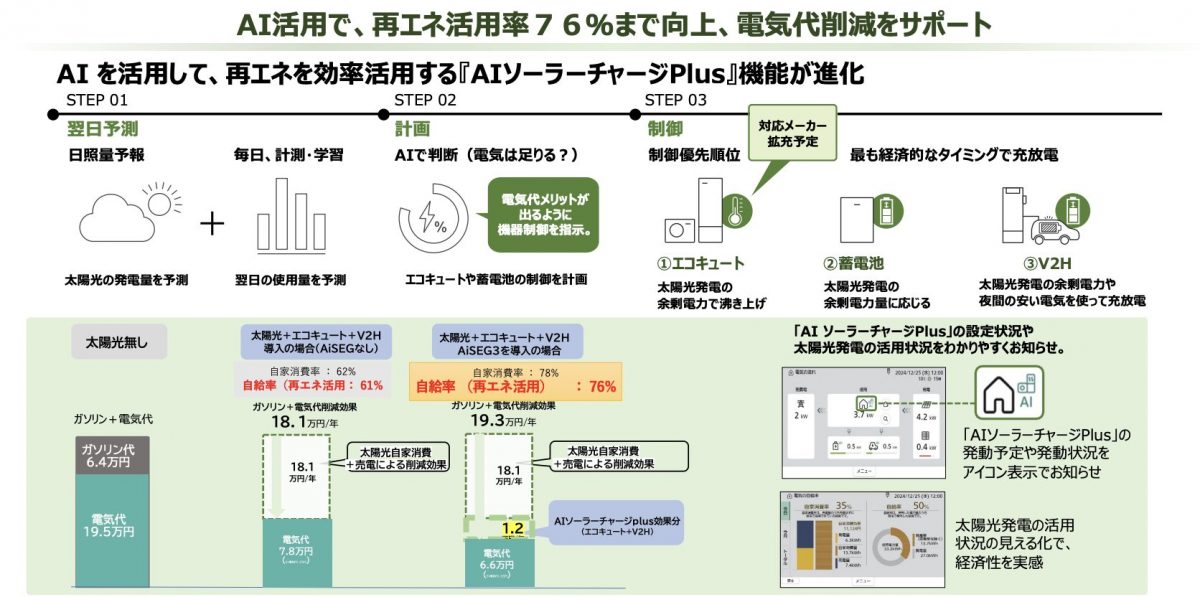

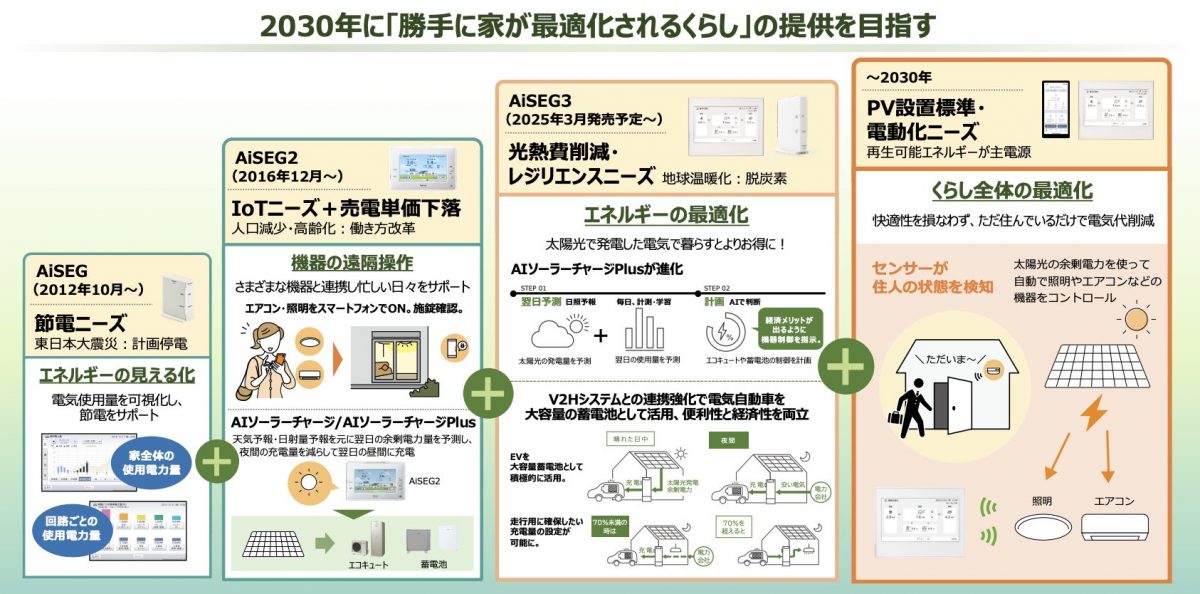

今回発表されたAiSEG3は、2012年10月に発売されたAiSEG2の後継機に当たる製品です。従来機からの進化点は大きくわけて2つ。ひとつは、AIを活用して再生可能エネルギーの自家消費率を上げる「AIソーラーチャージPlus」の機能向上、もうひとつは、電気自動車(以下、EV)に蓄えた電力を家庭用に融通するシステム・V2Hとの連携強化です。

AiSEG2が搭載するAIソーラーチャージPlusは、翌日の天気予報をもとに日中の発電量を予想し、それが多いと見込まれる場合、夜間に買電する電力量を抑えるなどの機能を持っています。しかし、太陽光発電の発電量は、厳密には天気ではなく日射量によって左右されるため、天気予報だけでは正確な予測が困難でした。そこでAiSEG3では、気象庁が発表する日射量予測をもとにした機器制御機能を搭載。再生可能エネルギーの自家消費率を向上させることに成功しました。

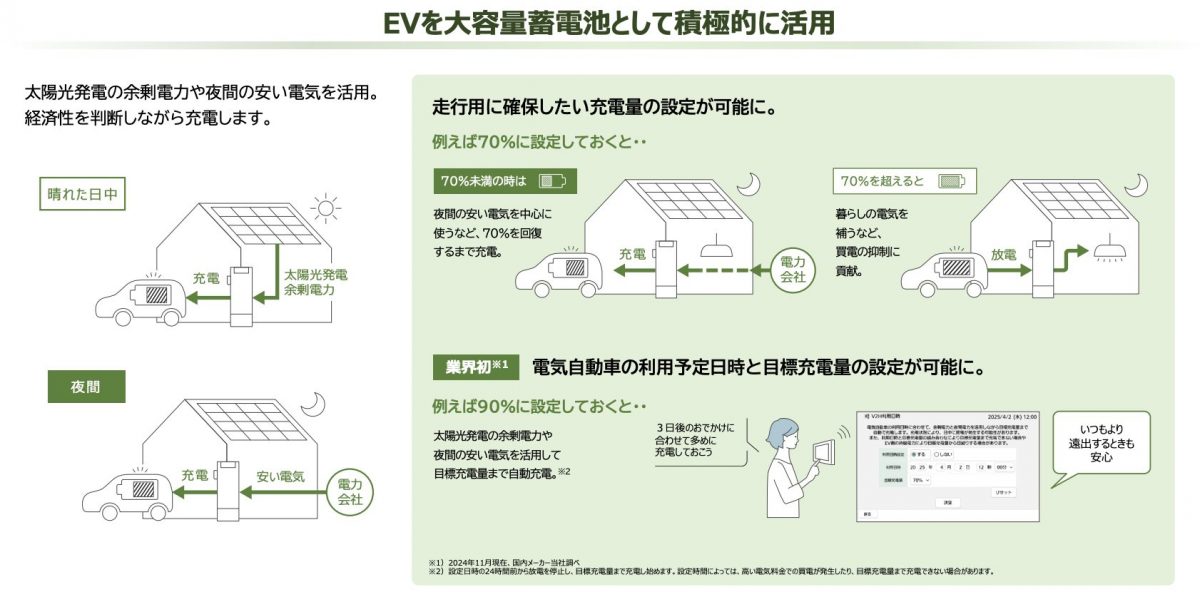

また、AiSEG3はV2Hとの連携を強化し、EVを大容量蓄電池としても活用します。EVのバッテリーに常時確保しておきたい目標充電容量を指定でき、昼間の自家発電の余剰電力利用や、電力が安い夜間の買電によって、効率的にその容量を維持します。一方、EVのバッテリーに設定した容量以上の電力がある場合には、その余剰分を家庭に向けて放電し、電力会社から買う電力を減らします。

パナソニックのシミュレーションによると、AiSEG3とエコキュート、V2Hを同時に導入した場合、再生可能エネルギーの自家消費率は76%にもなるといいます。このとき、家の電気代とクルマのガソリン代を合計した光熱費の削減額は年間19.3万円。AiSEG3なしで、エコキュートとV2Hのみを導入した場合の光熱費節約効果は18.1万円/年にとどまるそうで、AiSEG3導入時との差額は年間1.2万円です。本機の効果の高さが窺い知れます。

パナソニックは、「住んでいるだけで光熱費が削減される家」を目指す

AiSEG3の発表に際して、パナソニックはエネルギートレンドセミナーを開催しました。そのセミナーには、AiSEG3の開発を手掛けた野村仁志さん、芝浦工業大学建築学部長の秋元孝之教授が登壇。AiSEG3の意義や、パナソニックが目指す未来の家の姿について、トークが交わされました。

野村さんによると、AiSEG3のコンセプトは「光熱費削減」と「レジリエンス」。従来機のAiSEG2は、主に東日本大震災を契機にした節電ニーズ、太陽光発電の売電価格低下による自家発電した電力の自家消費率促進ニーズに応えようとしたものでした。新型機ではこれらのニーズに加え、現在の消費者の悩みである光熱費高騰や災害への備えを強化しています。

「AiSEG3は、24万件の家庭の電力消費データを学習しています。このデータをもとに、生活者の行動や天気といった諸条件による消費電力の増減を予測して機器を制御し、再生可能エネルギーの自家消費率をより向上させます」(野村さん)

一方の秋元さんは、光熱費の削減効果だけでなく、災害への備えになるという面で、AiSEG3を高く評価しています。

「最近は、激甚災害が多く発生しています。そういったときにも、不便なく生活できる環境を実現してくれるのが、このAiSEG3ではないかと思っています」(秋元さん)

セミナーのなかで特に印象的だったのが、パナソニックがAiSEG3を通して実現したいという未来のくらしについての話です。それは、2030年に「勝手に家が最適化されるくらし」を目指すというもの。その内容は、家のセンサーが住人の動きを感知し、あらゆる機器を自動でコントロールすることで、快適に住んでいるだけで光熱費が削減されるとのこと。そうなれば、毎月の光熱費の明細を見て頭を抱えることもなくなりそうで、いまよりくらしやすい世の中になる期待を感じさせてくれます。

東京都では2025年4月から、住宅新築時の太陽光発電設置が義務化されますが、この流れは全国的に加速することが見込まれます。コストをかけて太陽光発電を導入するのであれば、その効果を最大化したいところ。太陽光発電を設置する際は、ただ屋根に発電パネルを載せるのではなく、「家の頭脳」であるHEMSを一緒に導入してはいかがでしょうか。