8月も終わりに近づき、暦の上ではすでに秋。にもかかわらず暑く寝苦しい夜が続いています。そこで、そんな寝苦しい夜を涼しくする「怪異・怪談」を集めた4冊を紹介します。

懐かしい「昭和」オカルトの香り

読者のみなさんは、夏の風物詩という言葉から何を連想しますか? 昭和生まれの筆者は、夏休み限定で放送されていた情報バラエティ番組の心霊現象コーナーを真っ先に思い浮かべてしまいます。

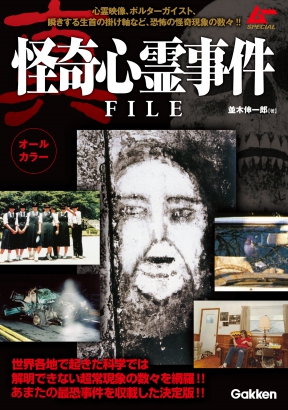

『真・怪奇心霊事件FILE』(並木伸一郎・著/学研プラス・刊)は、そういう昭和の情報バラエティ番組の心霊コーナーのテイストを思い出させてくれる一冊。トラディショナルな心霊写真の画質を上げたもの、そしてポルターガイスト現象発生の瞬間をとらえた写真など、ビジュアルにこだわった作りという姿勢が強く感じられます。そして、著者・並木伸一郎さんの徹底的なフィールドワークに裏打ちされた姿勢が前面に出ています。

地上波のテレビ番組ではまったくと言っていいほど見なくなった心霊現象関連番組。昭和の夏特有のカルチャーを懐かしく思い出す人も、まったく新しい感覚で受け容れる人たちも、同じ目線で楽しめて、そして怖い思いができる一冊です。

【書籍紹介】

真・怪奇心霊事件FILE

著者:並木伸一郎

発行:学研プラス

■【深夜の1冊】あなたは昭和の心霊番組を知っていますか?――『真・怪奇心霊事件FILE』

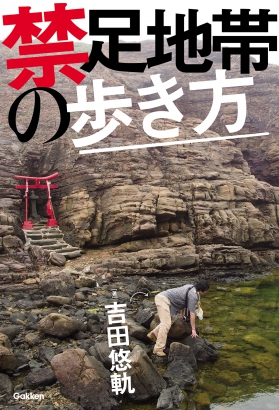

世の中には、入ってはいけないタブー地帯がある

日本全国、心霊スポットは無数に存在します。行ってはいけない、足を踏み入れてはいけないといわれるほど、なぜだか惹かれてしまうもの。怖いけれど覗いてみたい。恐ろしいけれどどんなことが起こるのか知りたい。でも、自分で行く勇気はない。そんな【禁足】の地ばかりを巡ったルポ『禁足地帯の歩き方』(吉田悠軌・著/学研プラス・刊)を紹介しています。

よく、なぜこんなところに? という場所に、一本だけ木が残されていることがありませんか。明らかに、道路が木を避けて作られているような……。このような場合、伐採を試みると何か悪いことが起こるなどの祟りがある「神木」である可能性が高いと著者の吉田氏は言います。

あなたの家の近くにも、そんな【禁足】の地があるかもしれません。

【著書紹介】

禁足地帯の歩き方

著者:吉田悠軌

出版社:学研プラス

■道にぽつんと残る1本の「木」……それは人が踏み入ると祟られる「禁足」の地なのかもしれない

35年分の実話怪談

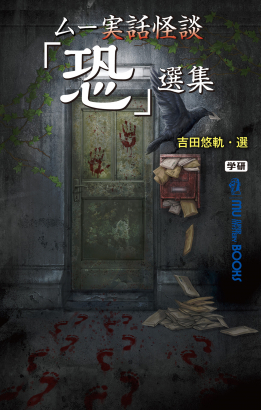

「月刊ムー」。言わずと知れた世界の謎と不思議に挑戦する月刊誌です。35年間「月刊ムー」に投稿された実話怪談をまとめたのが『ムー実話怪談「恐」選集』(吉田悠軌・著/学研プラス・刊)。

「月刊ムー」創刊から現在にいたる30余年のあいだ、「ミステリー体験」投稿コーナーを担当している人物がいます。ライターの「T氏」です。T氏によれば、投稿者の所在地は、なぜか北海道や東北地方に偏りがあるそうです。

そのほか、1980年代の投稿は、連続神隠しについて語った「5歳の子供は」。魂が抜けた人の表情にまつわる「笑っているんですね」。ダンプカーに轢かれたくなる呪い「道路で横に」……などが収録されています。

夏の終わりに、35年分の恐怖を味わってみてはいかがでしょうか。

【書籍紹介】

ムー実話怪談「恐」選集

著者:吉田悠軌

発行:学研プラス

■【深夜の1冊】「月刊ムー」に届けられた35年分の恐怖を一気に体験!!――『ムー実話怪談「恐」選集』

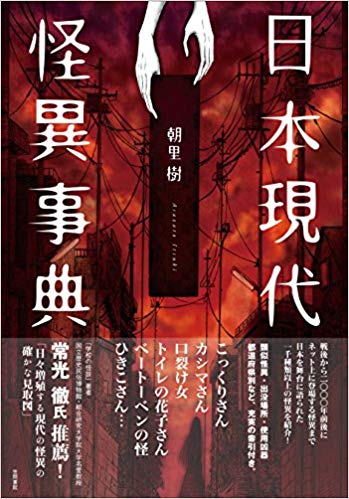

信じるか信じないかは、あなた次第

怪異そのものを目撃したことがなくても、怪異にまつわる「語り」を見たり聞いたりしてしまえば、「いる」かもしれない……という不安が生じます。「存在しない」ことを確信できなくなります。怪異とは、わたしたちの「認知システムの脆弱性」が生み出すゴーストなのかもしれません。

そんな「語り」や「都市伝説」をまとめた話題の本、『日本現代怪異事典』(朝里 樹・著/笠倉出版・刊)。こっくりさん、カシマさん、口裂け女、トイレの花子さんといった古典的なものから、鮫島事件、禁后、八尺様、遺言ビデオといったネット怪談までを、約300冊の底本、約30箇所の怪異アーカイブス、怪異を扱っている学術論文などを基礎資料とし、発生の経緯、派生や類型、初出や出典をまとめた全500ページの大著です。

そのほかにも、「五十音順」「類似怪異」「都道府県別」「使用凶器」「出没場所」ごとに索引があるので、うろおぼえの怪異も探しやすい。1000例を超える項目、およそ400点の出典リストが明示されています。民俗学や考現学や文化人類学の研究において「怪異にまつわるエビデンス」を検証するための一助となるはずです。お試しください。

【書籍紹介】

日本現代怪異事典

著者:朝里 樹

発行:笠倉出版