本記事では、2018年の夏ボーナスに本命の一眼カメラをプロが実際に試してテスト。こだわった写真が撮れる各社の意欲作5製品+αを紹介、各項目を5点満点で採点しました。

【チェックした人】

カメラマン・永山昌克さん

写真スタジオ勤務を経てフリーに。写真や動画撮影のほか、カメラ誌やWEB媒体での執筆も多数。

【その1】

小型軽量ボディとハイスペックを両立したフルサイズミラーレス

ソニー

α7Ⅲ

実売価格24万4330円(ボディ)、26万9870円(ズームレンズキット)

人気α7シリーズの最新作。昨年発売のプロ向け高画素機α7R Ⅲから、防塵防滴ボディや高速連写を受け継ぎながら、画素数を2420万画素に抑えることで、一般ユーザーに手の届く価格を実現。全部入りともいえる中身の濃さを誇ります。

SPEC【画素数:2420万画素】【連写:秒約10コマ】【常用最高感度:ISO51200】【質量:約650g】●レンズマウント:Eマウント●モニター:3.0型約92万ドット、チルト、タッチ対応●EVF:約236万ドット●サイズ:W126.9×H95.6×D73.7㎜

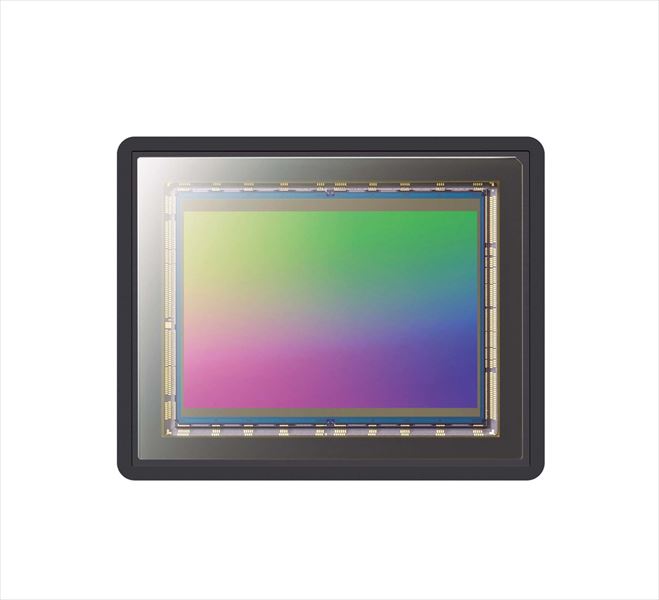

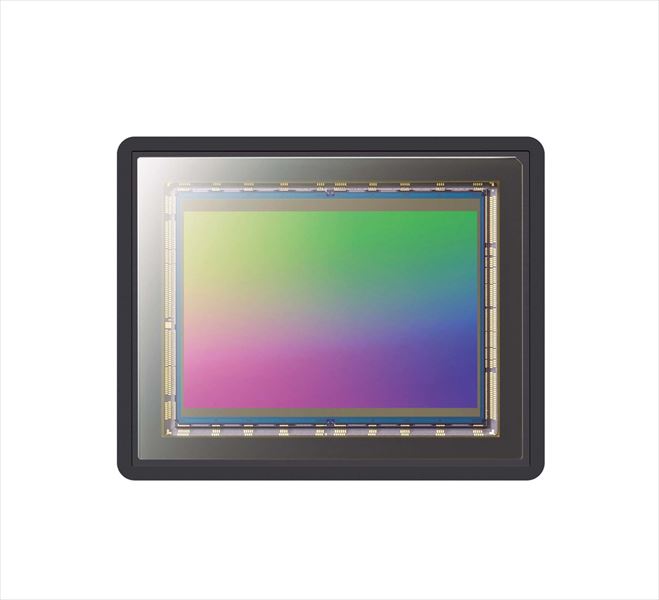

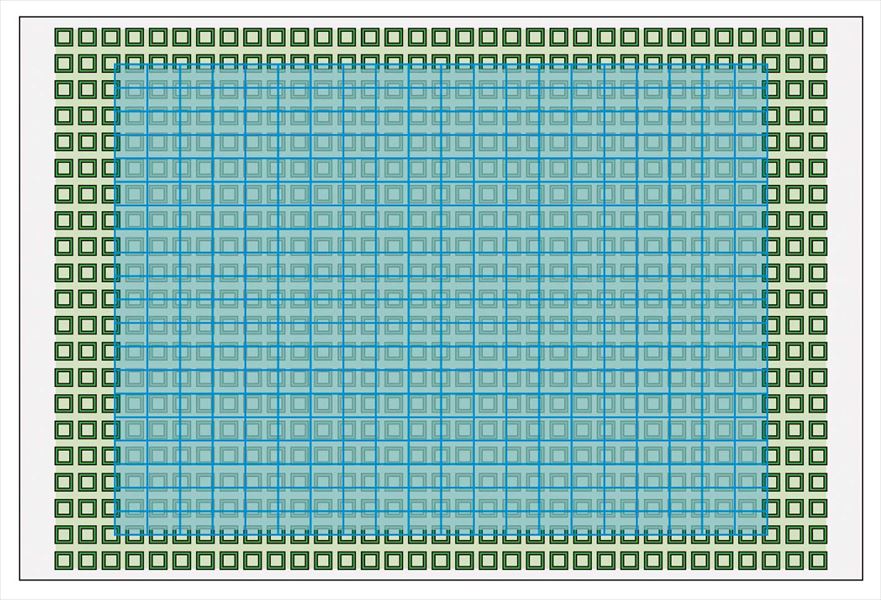

新開発の裏面照射センサーを搭載し、常用最高感度ISO51200と低感度時の広ダイナミックレンジを実現。

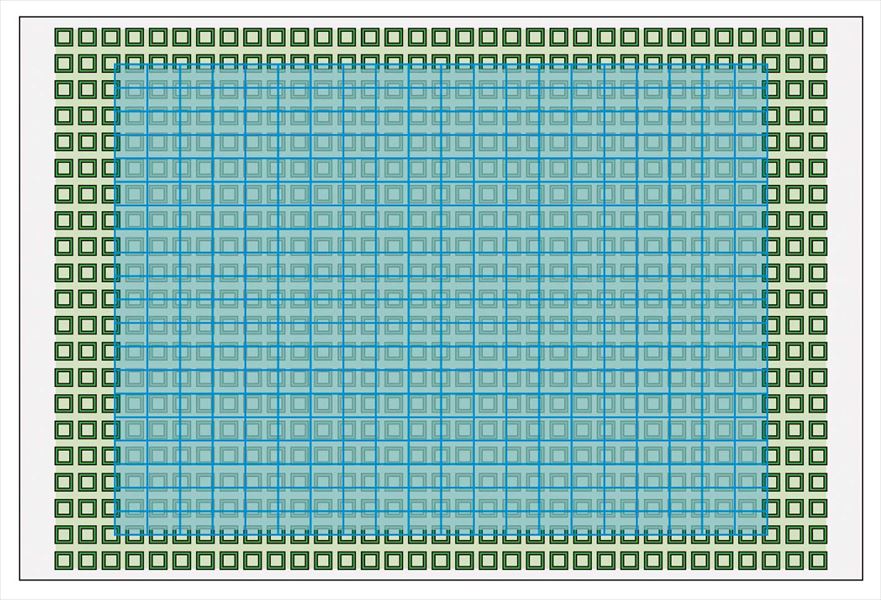

上位機α7R Ⅲに勝る693点のAF測距点に対応。画面端の被写体にもスムーズにピントを合わせられます。

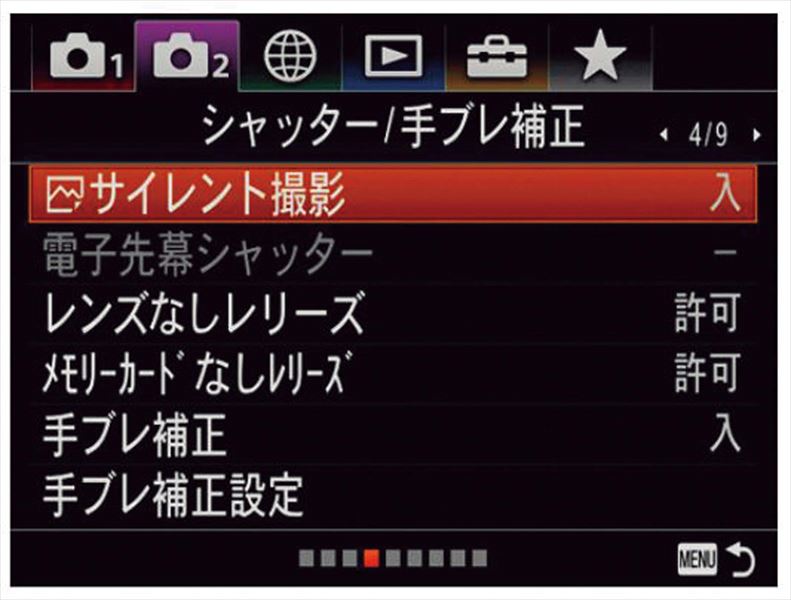

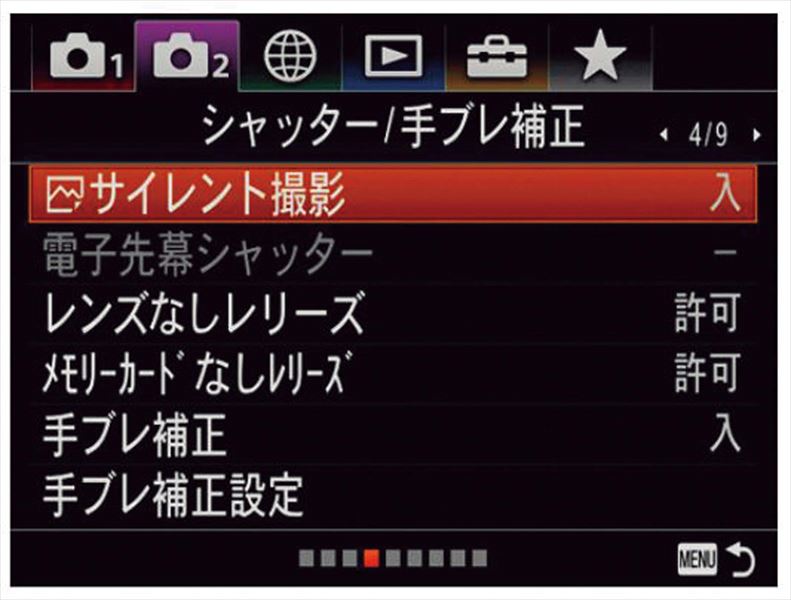

ほぼ無音で撮影できるサイレント撮影機能をα7R Ⅲなどから継承。最高約10コマ/秒の連写も上位機に匹敵します。

【作例】

フルサイズセンサーはボケ表現や高感度の強さに加え、発色が豊かで階調に深みがあるという利点があります。観覧車の鮮やかな色と金属感もリアルに再現できました。

【永山カメラマンのジャッジ!】

画質:☆×4

機能:☆×5

操作性:☆×4

交換レンズの豊富さ:☆×3

幅広い撮影シーンや被写体でオールマイティに活躍する性能

画質と機能、操作性と、いずれもハイレベル。動体から風景、人物、静物まで幅広いジャンルで役立つでしょう。交換レンズは急速に増えているものの、高価で大型のものが中心なので注意(永山さん)

【その2】

プロも愛用する高画素&高速フルサイズ

ニコン

D850

実売価格39万9600円(ボディ)

2014年に発売された「D810」の後継機。新センサーの採用によって高画質化を図ったほか、連写やAF、ファインダー、液晶モニター、動画機能などあらゆる部分が進化。AFは最上位機のD5と同じく153点測距に対応します。

SPEC【画素数:4575万画素】【連写:秒約7コマ】【常用最高感度:ISO25600】【質量:約1005g】●レンズマウント:ニコンFマウント●モニター:3.2型約236万ドット、チルト、タッチ対応●OVF:100%、0.75倍●サイズ:W146×H124×D78.5㎜

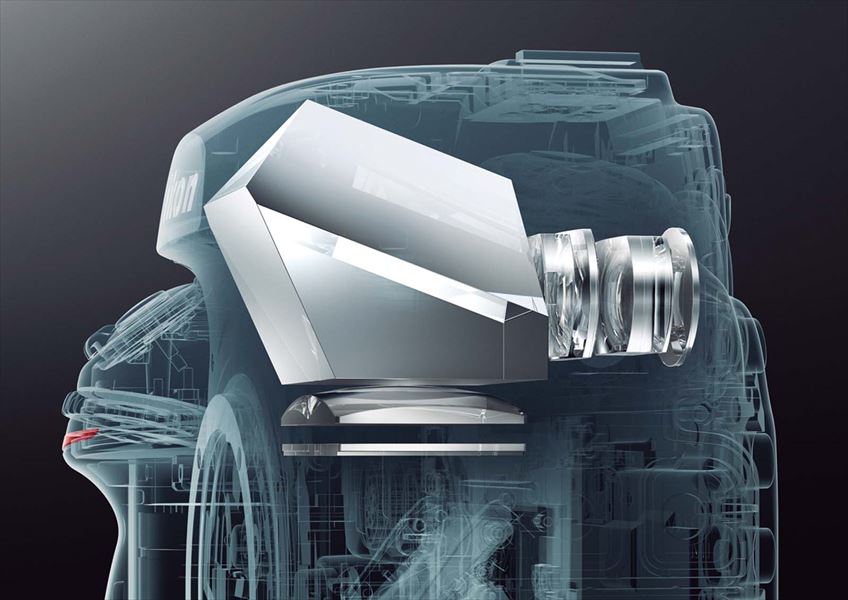

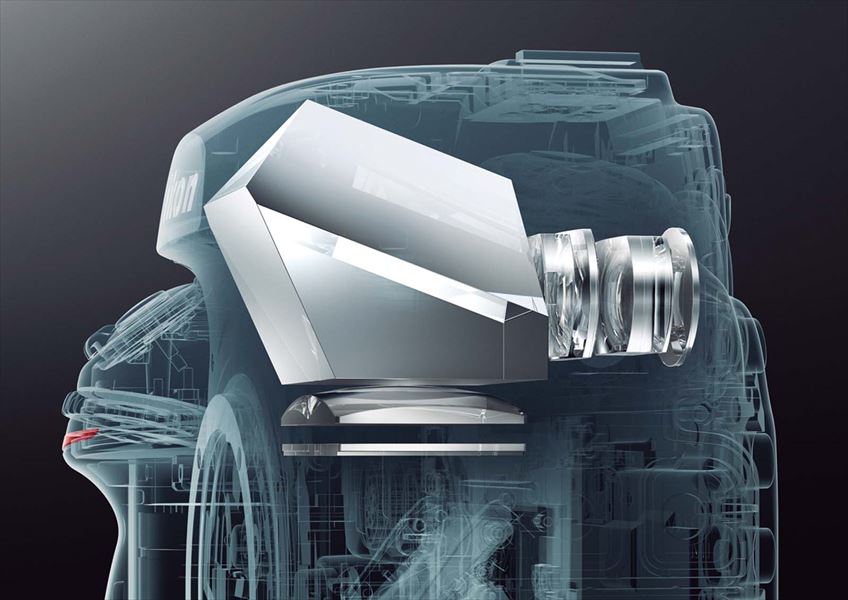

ファインダーには、同社製品では最大となる倍率0.75倍のペンタプリズムを採用。大きな表示で被写体をくっきりと見ることができます。

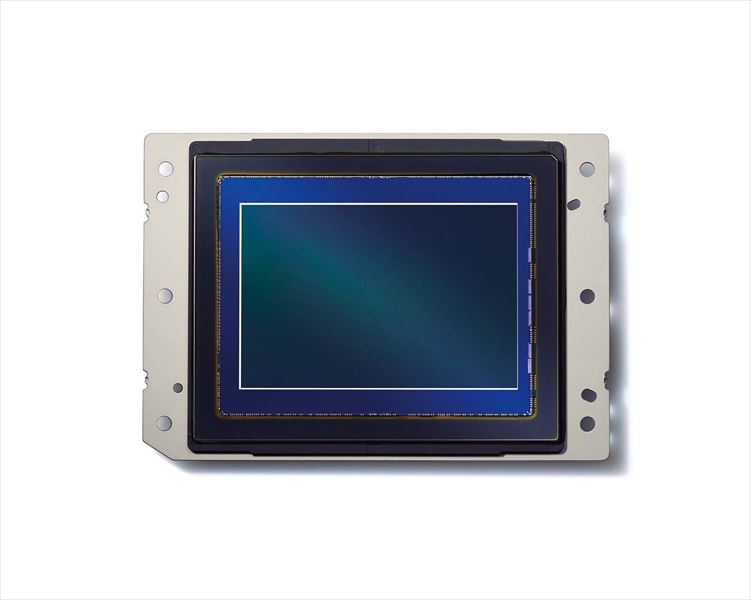

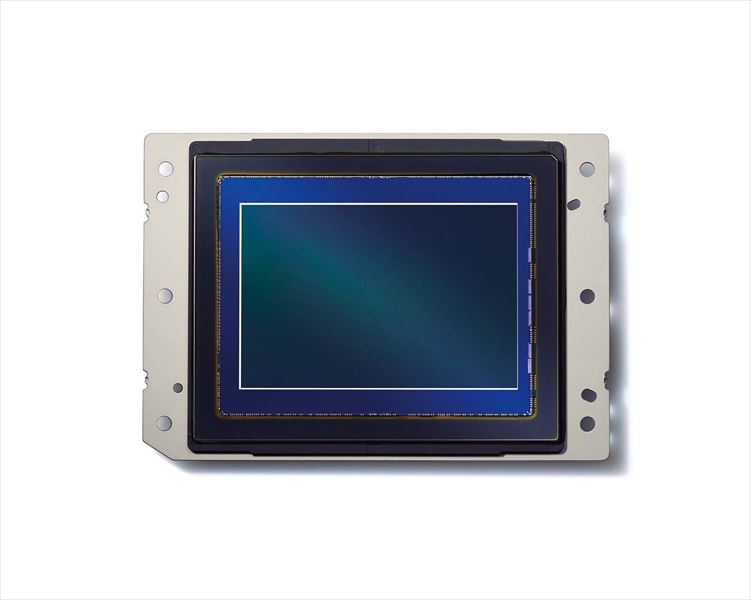

高感度に有利な裏面照射型の4575万画素センサーを搭載。大判印刷にも適した高精細な写りが得られます。

ボディは、悪条件での撮影に強い防塵防滴対応のマグネシウム合金製。グリップは深く、ホールド感も良好です。

【永山カメラマンのジャッジ!】

画質:☆×5

機能:☆×5

操作性:☆×4

交換レンズの豊富さ:☆×5

多彩なレンズを生かして本格撮影が楽しめる

画質にこだわりつつ、レスポンス面でも妥協したくない人にオススメ。ボディは大柄で重いため、気軽なスナップには不向きですが、大口径レンズとの相性はよく、本格スポーツ撮影やスタジオ撮影には好適です(永山さん)

【その3】

Kissシリーズが25周年を迎えてミラーレス化!

キヤノン

EOS Kiss M

実売価格8万10円(15-45キット)、10万890円(ダブルズームキット)

ファミリーカメラの定番「EOS Kiss」シリーズ初のミラーレス一眼。従来のKissに比べて一回り以上小さなボディに、デュアルピクセルCMOS AFなどの最新技術を凝縮。充実したビギナー向けガイド機能も搭載します。

SPEC【画素数:2410万画素】【連写:秒約7.4コマ】【常用最高感度:ISO25600】【質量:約387g】●レンズマウント:EF-Mマウント●モニター:3.0型約104万ドット、バリアングル、タッチ対応●EVF:約236万ドット●サイズ:W116.3×H88.1×D58.7㎜

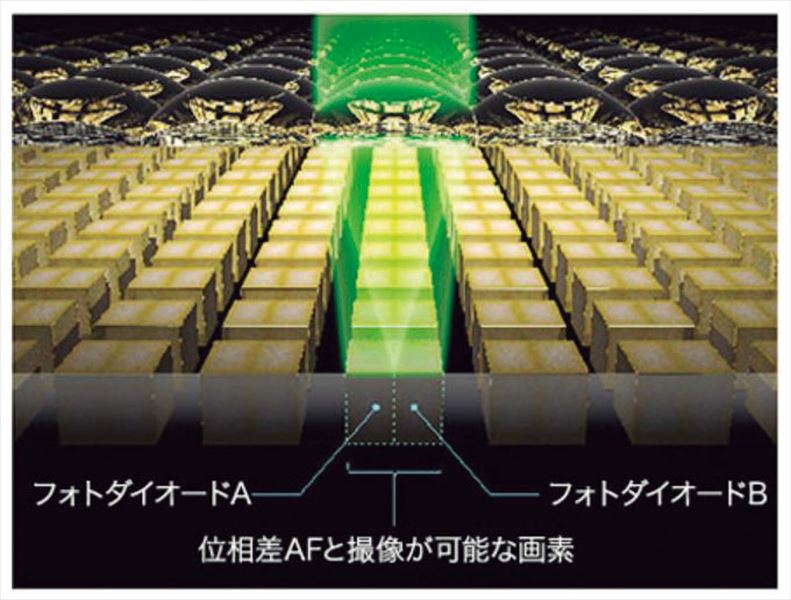

高速AF技術デュアルピクセルCOMS AFに対応。ピント合わせは快適です。

上下左右に回転するバリアングル液晶によって、自分撮りなども楽しめます。EVFも搭載します。

【永山カメラマンのジャッジ!】

画質:☆×4

機能:☆×3

操作性:☆×4

交換レンズの豊富さ:☆×3

中級一眼レフ並の画質とAF

高画素APS-Cセンサーが生み出す画質は、中級一眼レフに匹敵するレベル。AFなどレスポンス面も快適です。交換レンズは、他社に比べるとまだ少なめ(永山さん)

【その4】

所有欲を満たすスタイリッシュなデザインも魅力

オリンパス

OM-D E-M10 MarkⅢ

実売価格8万6650円(ダブルズームキット)

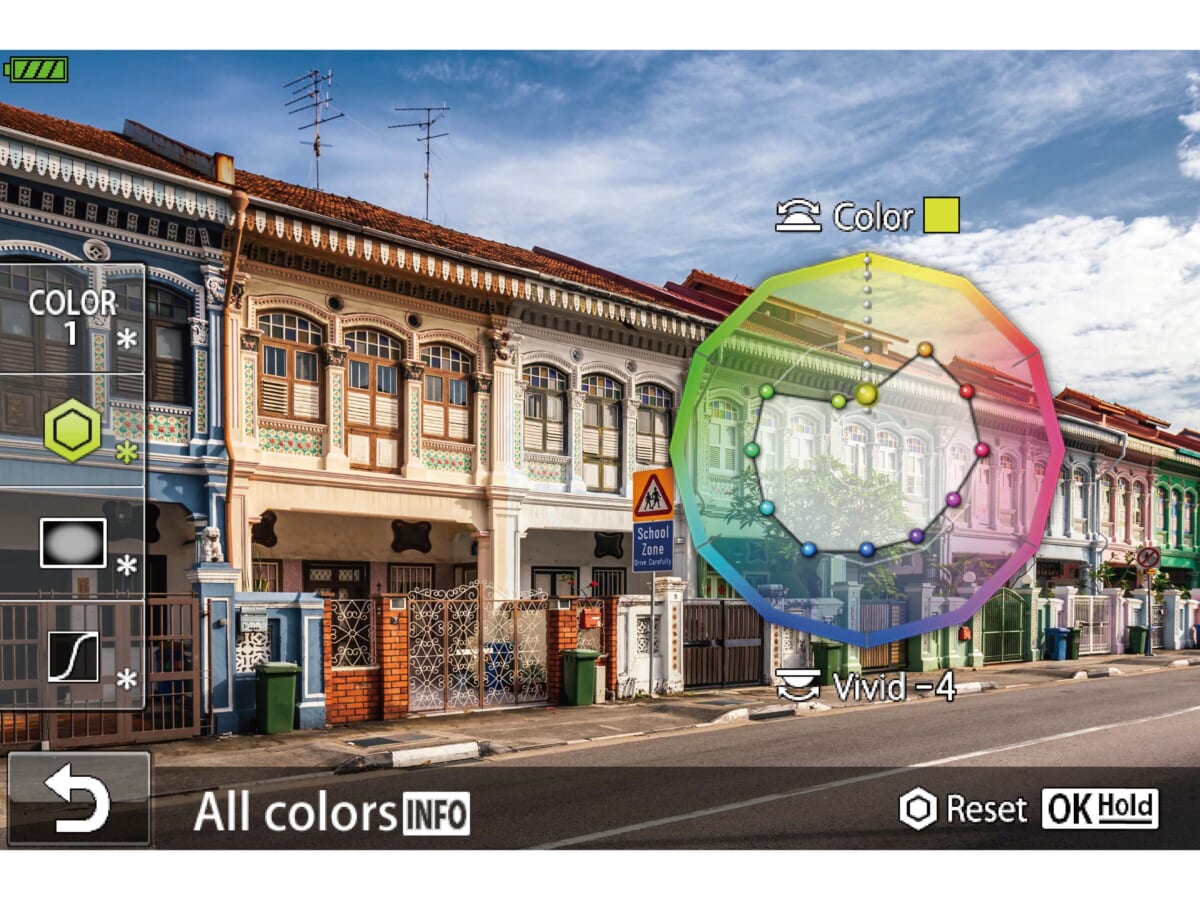

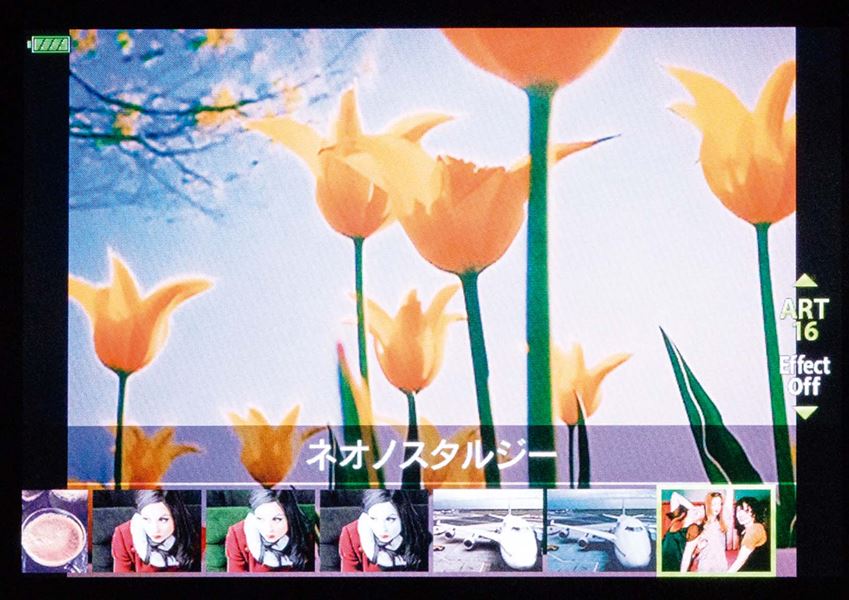

フィルムの一眼レフを思わせるデザインを採用した、エントリー層向けのミラーレス一眼。E-M10シリーズの3代目であり、新たに4K動画に対応したほか、アートフィルターなどの撮影機能がいっそう向上しています。

SPEC【画素数:1605万画素】【連写:秒約4.8コマ】【常用最高感度:ISO25600】【質量:約410g】●レンズマウント:マイクロフォーサーズ●モニター:3.0型約104万ドット、チルト、タッチ対応●EVF:約236万ドット●サイズ:W121.5×H83.6×D49.5㎜

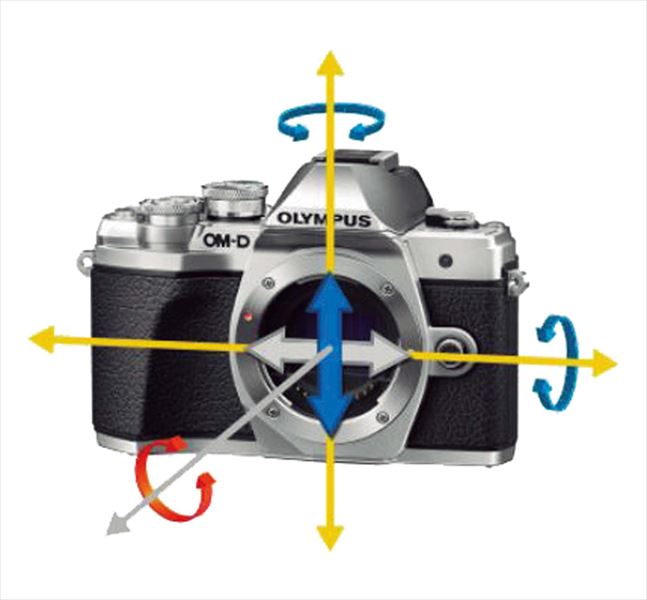

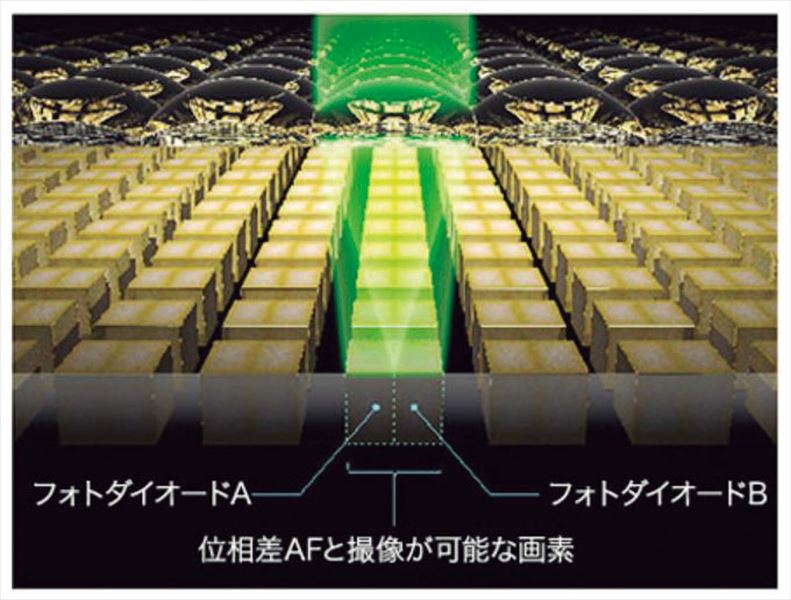

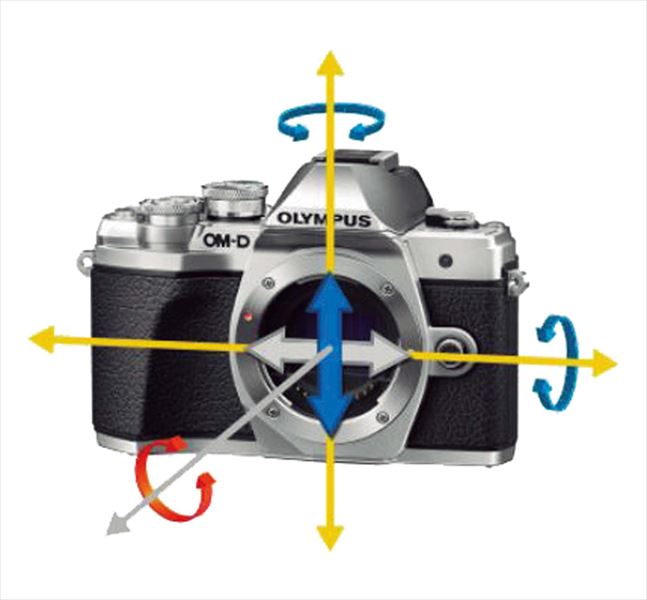

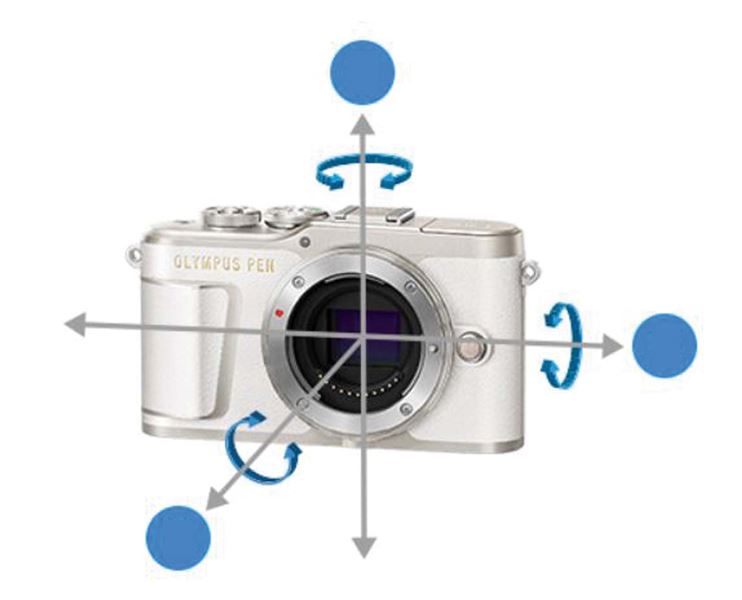

入門機ながら強力な5軸手ブレ補正を内蔵。薄暗いシーンでも手持ちで安心して撮れます。

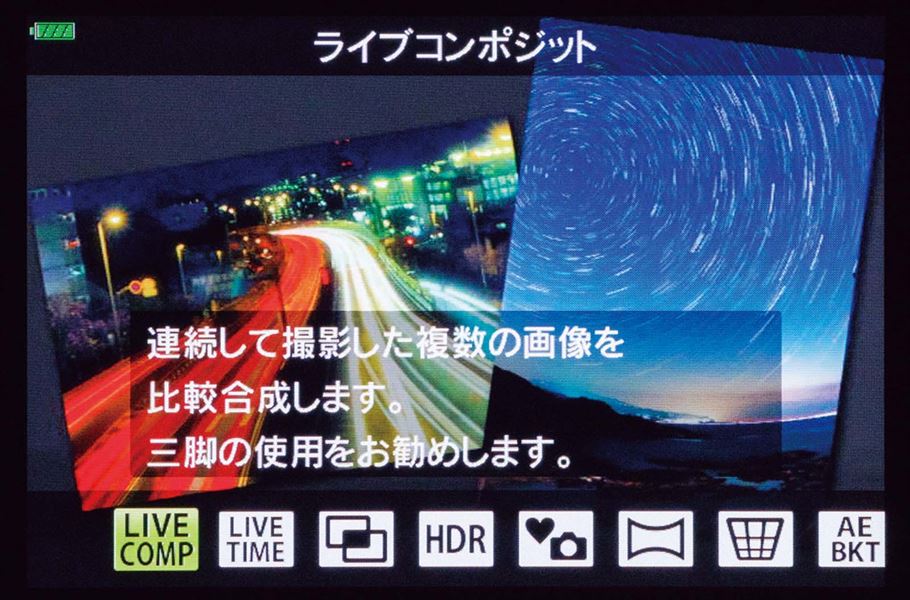

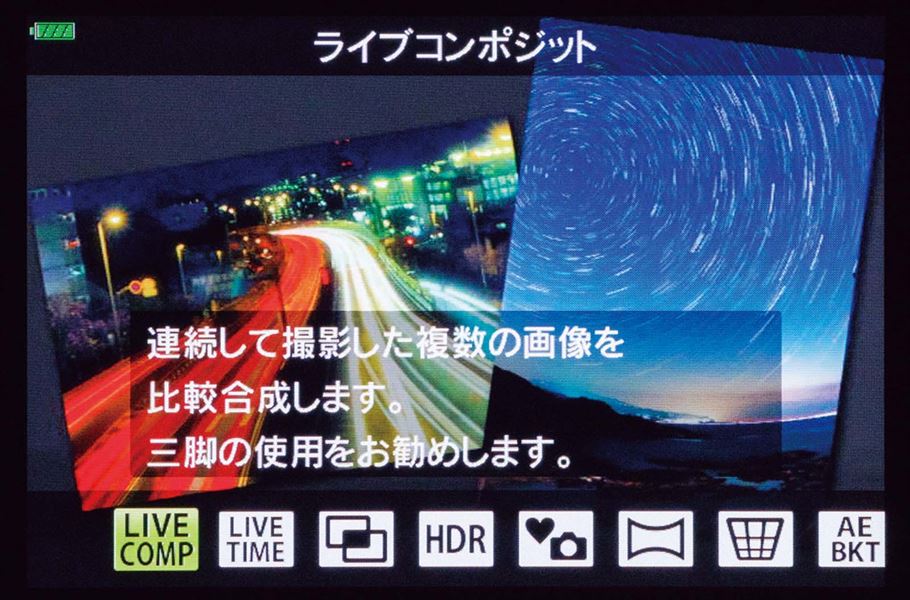

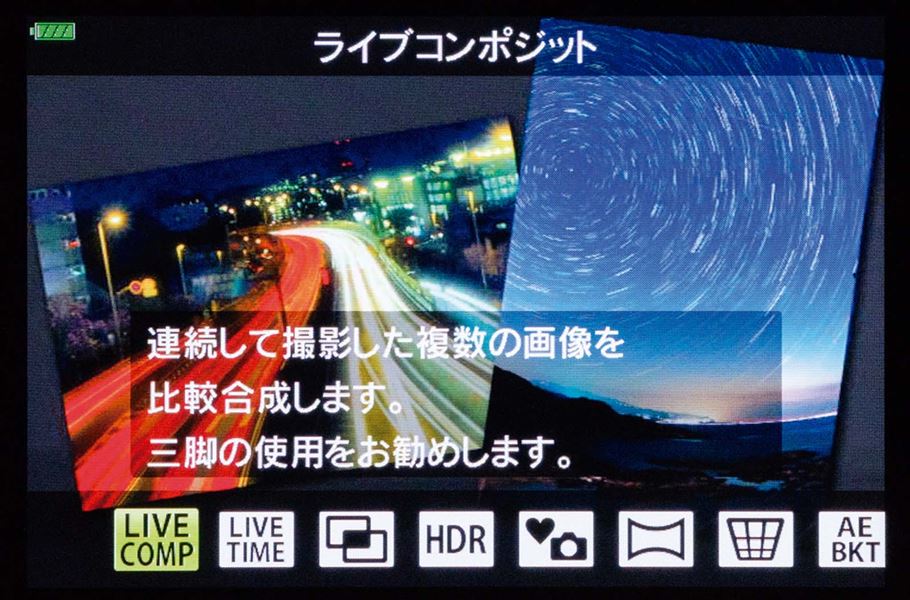

新搭載したAPモード。星空を光跡として表現するモードなど、一段上の撮影が楽しめます。

【永山カメラマンのジャッジ!】

画質:☆×3

機能:☆×4

操作性:☆×3

交換レンズの豊富さ:☆×4

充実した撮影機能とレンズが◎

画質はクリアで見栄えがいいですが、最新モデルにしては画素数は控えめ。撮影モードはオートからマニュアルまで充実。交換レンズも数多く揃っています(永山さん)

【その5】

AF追従で20コマ/秒を誇る高速連写番長

パナソニック

LUMIX G9 Pro

実売価格21万4920円(ボディ)、29万5920円(標準ズームキット)

動画に強い同社のミラーレス一眼のなかでも、特に静止画を重視したハイエンド機。世界最速をうたうAFと超高速連写によって、動体の決定的瞬間も確実に捉えられます。ボディはやや大きめのマグネシウム合金製。

SPEC【画素数:2033万画素】【連写:秒約20コマ】【常用最高感度:ISO25600】【質量:約658g】●レンズマウント:マイクロフォーサーズ●モニター:3.0型約104万ドット、バリアングル、タッチ対応●EVF:約368万ドット●サイズ:W136.9×H97.3×D91.6㎜

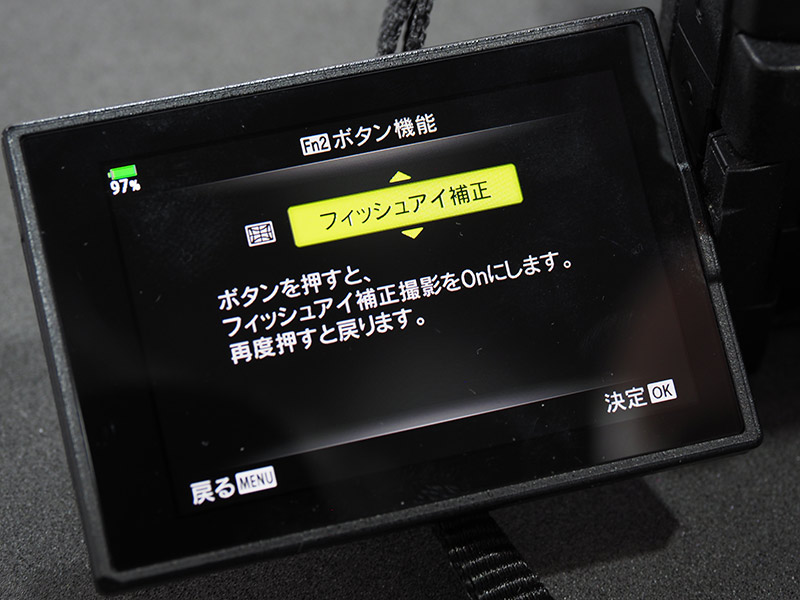

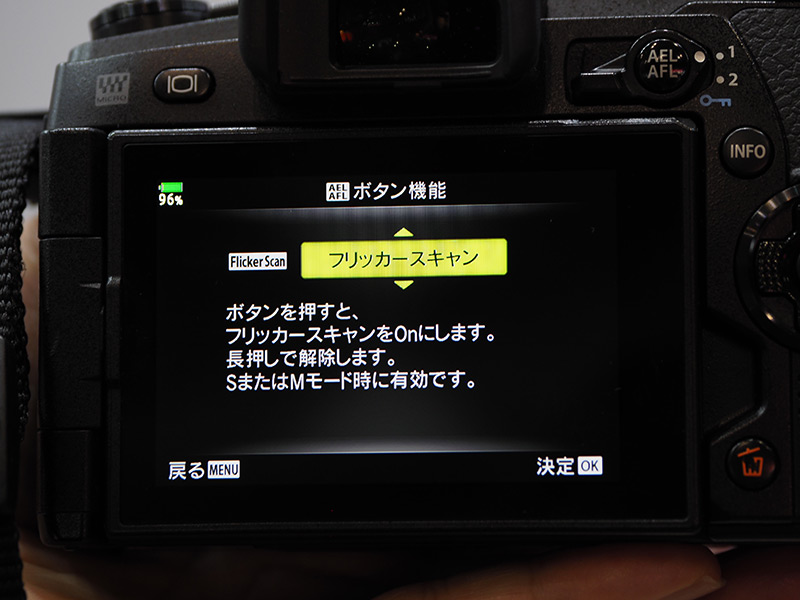

AF固定60コマ/秒の超高速連写に加えて、連写を長時間続けられる4K&6Kフォト機能も搭載。用途に応じて選べます。

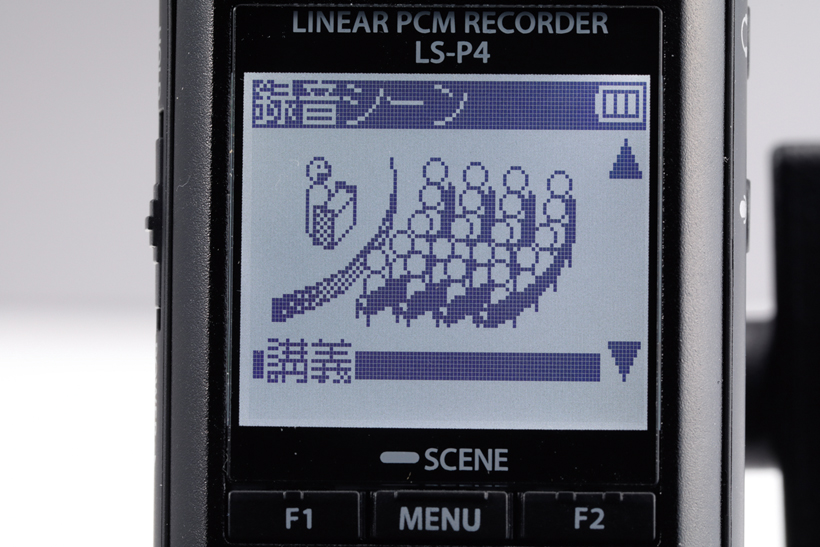

天面にはミラーレス一眼では希少なサブ液晶を搭載。各種の設定状態をひと目で把握できます。

【永山カメラマンのジャッジ!】

画質:☆×4

機能:☆×5

操作性:☆×4

交換レンズの豊富さ:☆×4

やや高めの価格に見合った高性能

シリーズ最大画素数とローパスレス設計によって、精細な描写を実現。機能は盛りだくさんで、交換レンズも豊富。あらゆる被写体に対応できる実力です。

アクションカメラ、コンパクトデジカメ、ビデオカメラも狙い目!

非一眼カメラの分野でも高付加価値モデルが続々と登場中。レンズ交換ができない代わりに機動力に優れ、動画や静止画をより自由に楽しめる3台をチェックしました。

【アクションカメラ】

定番アクションカメラの画質や手ブレ補正が進化

GoPro

GoPro HERO6

実売価格4万4820円

【映像解像度:4K】【写真解像度:12MP】【防水:10m】【質量:約117g】

人気のHEROシリーズ最新作。手のひらサイズの小型ボディに新プロセッサーを搭載し、4K/60Pや高精細なスローモーション撮影に対応。手ブレ補正も強化され、使い勝手は上々です。

SPEC●モニター:2.0型●記録メディア:microSD●インターフェイス:USB-C、マイクロHDMI●サイズ:W62.3×H44.9×D33㎜

【コンパクトデジカメ】

コンパクトなボディにAPS-Cセンサーを搭載

キヤノン

PowerShot G1X Mark Ⅲ

実売価格12万1860円

【画素数:2420万画素】【連写:秒約7コマ】【常用最高感度:ISO25600】【質量:約399g】

小型ボディにAPS-Cサイズの大型センサーと光学3倍ズームを搭載。一眼レフEOSから継承した明快な操作性や、安定感のある画質、自由度の高いバリアングル液晶なども魅力です。

SPEC●センサーサイズ:APS-C●レンズ:24〜72㎜(35㎜フィルム換算)●モニター:3.0型約104万ドット、バリアングル、タッチ対応●EVF:約236万ドット●サイズ:W115×H77.9×D51.4㎜

【ビデオカメラ】

カメラ内で編集ができる「あとから補正」が進化

パナソニック

HC-VX985M

実売価格5万4400円

【映像解像度:4K】【光学ズーム:20倍】【デジタルズーム:250倍】【質量:約395g】

光学20倍ズーム搭載のビデオカメラ。4K動画を編集する「あとから補正」が進化し、特定の被写体を追尾したり、アップにしたりできます。小型ボディやスマホとの連携機能も魅力です。

SPEC●センサーサイズ:1/2.3型●レンズ:30.8〜626㎜(35㎜フィルム換算)●モニター:3.0型46万ドット、タッチ対応●サイズ:W65×H73×D141㎜

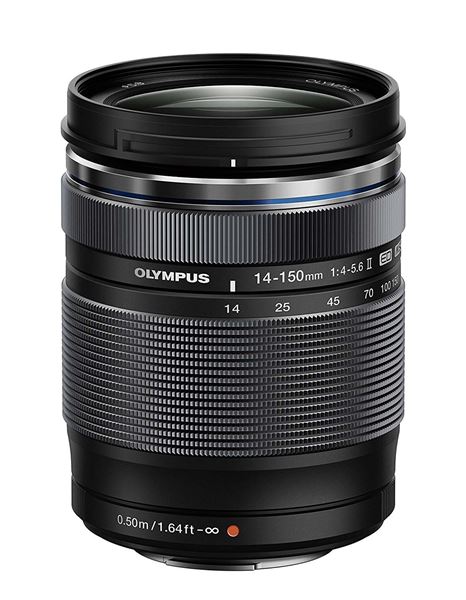

オリンパス

オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

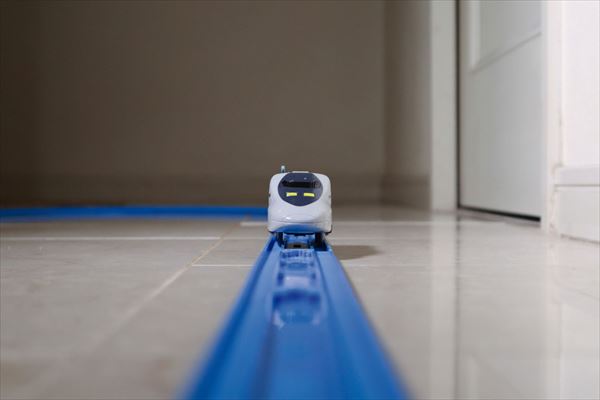

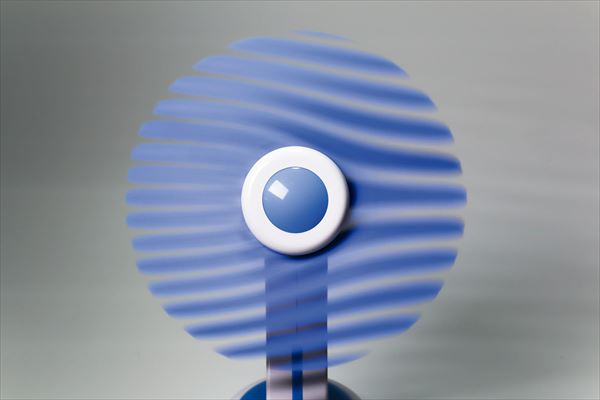

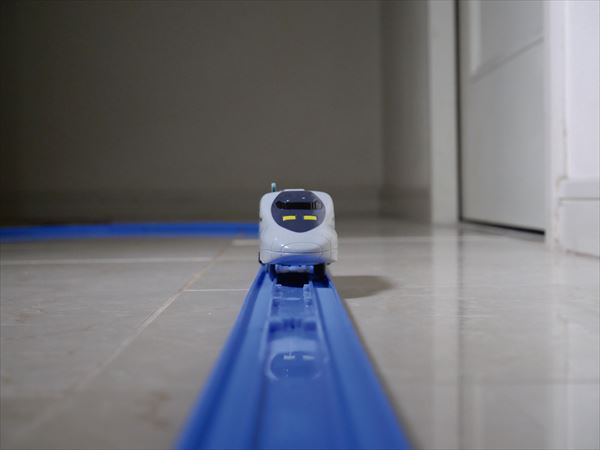

M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro

M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro