今回もさまざまなドラマが生まれたパリ2024オリンピック。その興奮も冷めやまぬなか、8月28日にはパラリンピックが開幕します。

編集部が注目しているのは、パラカヌーの日本代表。「水上のF1」とも形容されるスプリントは、一度間近で観たら忘れられない迫力があります。今回はそのルールや見どころ、そして本大会でパラリンピック初出場を果たす宮嶋志帆選手のインタビューなど、盛りだくさんの内容でパラカヌーの世界を紹介します。

応援するために押さえておきたい

パラカヌーの基礎知識

2023年8月の世界選手権に出場した日本パラカヌー連盟所属の選手たち。

2023年8月の世界選手権に出場した日本パラカヌー連盟所属の選手たち。

オリンピック競技でもおなじみのカヌーですが、パラカヌーにはオリンピックとは違う独自の種目があり、障がいのレベルによってクラス分けもされています。競技を120%楽しむために、まずはその概要を押さえましょう。

「パリ2024パラリンピック」の日程と競技について

2024年8月28日から9月8日まで開催。競技は大会ごとに少しずつ増え続けており、前回の東京2020から全22種目(夏季)となりました。日本は陸上競技、水泳、柔道など多くの競技で金メダルの期待もかかっています。

注目のカヌー競技は、9月6日・7日・8日に実施予定。会場はヴェール・シュル・マルヌ・ノーティカル・スタジアムで、同スタジアムは今大会でカヌーのほかにローイング(ボート)の競技にも使用されています。

パラカヌーってどんな競技?

パラカヌーはリオ2016パラリンピックから正式採用されました。下肢に障がいのある選手が参加し、競技人口も年々増えている注目の競技です。200mの直線コースでタイムを競うスプリントで、「カヤック」と「ヴァー」という、形が異なる2種類の競技専用カヌーが使用されます。

・カヤック

パラカヌーでは、スプリント専用の競技用カヤックを用います。選手は主にコクピットに装備されたシートで下肢を支え、両端にブレードが付いたダブルブレードパドルで水をかいて漕ぎ進みます。

船体は直進性能に特化した研ぎ澄まされたフォルムが特徴的。そのぶん安定性能は低く、普通のカヌーの経験者でも水上で浮けるようになるのに数ヶ月かかるといわれるほどです。トップレベルの選手は200mコースを40秒の速さで漕ぐことができ、ゆえに「水上のF1」とも称されます。

・ヴァー

片側にアウトリガー(浮力体)がついたスプリント専用の競技用ヴァーを使用。カヤックと同様にコクピットに装備されたシートで下肢を支え、片側だけに水かきがついたシングルブレードパドルを使うことから、漕ぎ方やバランスの取り方に高い技術が必要とされます。

ヴァーは古くから海洋民族が海で使用してきたカヌーの構造なので、落水の危険が少なく安全性能が高い一方、シングルパドルで片方を漕いで艇をまっすぐに進ませる高度な技術が必要になります。

オリンピックのカヌーとの違いは?

オリンピックのカヌーは1936年のベルリン大会で正式種目となり、現在は流れのないスプリントコースと、激流を下るスラロームコースの2種類を使用する種目があります。一方のパラカヌーは、2010年に初の世界選手権が行われた新しい競技。日本には1991年に初めて導入され、少しずつ競技人口を増やしてきました。

カヌーでスピードを競うスプリントという点ではオリンピックと同様ですが、パラカヌーで使用するのは200mのスプリントコースのみ。また、「ヴァー」に関しては、パラカヌーだけの種目になります。選手は障がいの程度によって、カヌーのシートやコクピットの内部をルールの範囲内で改造することができます。

クラスは3種、実施種目は10種目

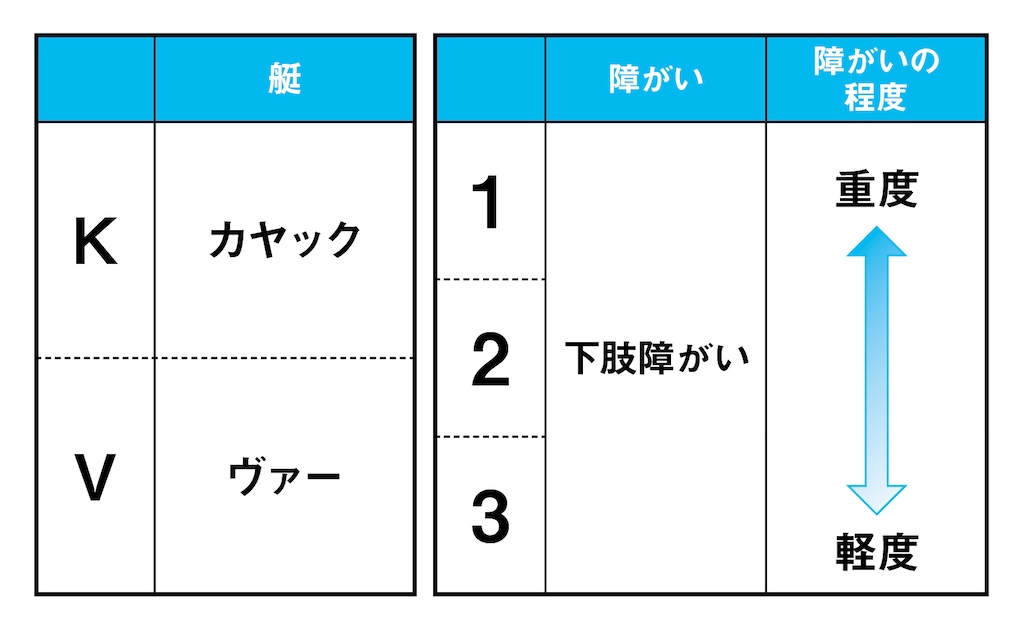

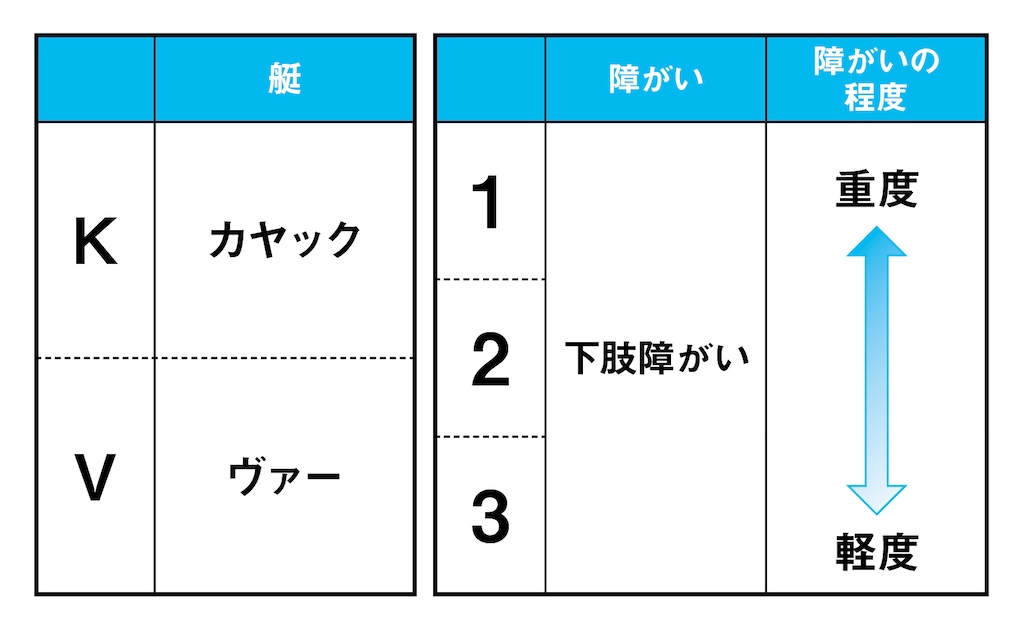

パラカヌーでは、障がいの程度によってL1〜L3までのクラス分けがなされます。

・L1……胴体が動かせず腕と肩の力だけで漕ぐ

・L2……胴体と腕を使って漕ぐことができる

・L3……腰・胴体・腕を使うことができ、力を入れて踏ん張ることができる

これに「男子(M)」と「女子(W)」、「カヤック(K)」と「ヴァー(V)」の振り分けが加わって、例えば「女子カヤックのL1クラス」なら「WKL1」といった表記で表されます。

ヴァーは2と3の2クラスのみ。今回は男女合わせて計10種目の開催となる。

ヴァーは2と3の2クラスのみ。今回は男女合わせて計10種目の開催となる。

パリ2024パラリンピックでは、カヤックが男女それぞれ3クラスずつ、ヴァーが男女それぞれ2クラスずつの計10種目が実施される予定です。

注目の日本代表は、リオ大会から3大会目の出場となる瀬立モニカ選手をはじめ、男女4人の選手が出場します。なかでも、今回初めてパラリンピック出場を果たすのが、女子の宮嶋志帆選手です。

2018年にパラカヌーを始め、それからわずか6年にして夢の切符を手にした宮嶋選手。しかしその背景には、幼少期からパラリンピックの舞台に憧れ続けてきた20年以上もの道のりがありました。そんな彼女に、パラカヌーとの出会いから、大会を目前に控えた今の思いを伺います。

水泳で挫折を経験。

東京2020パラリンピックの開催決定に思いを強くした

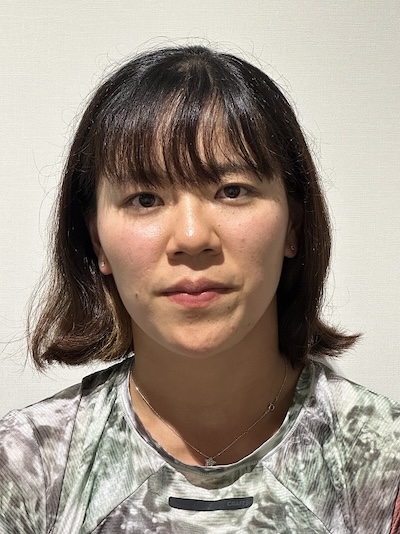

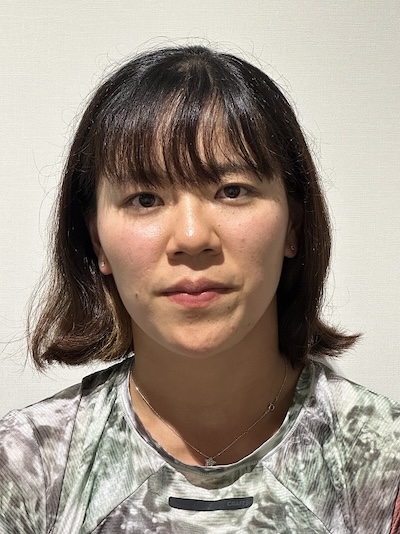

宮嶋志帆選手。1991年長崎県生まれ。株式会社コーエーテクモクオリティアシュアランス所属。

宮嶋志帆選手。1991年長崎県生まれ。株式会社コーエーテクモクオリティアシュアランス所属。

生まれつき左右の脚の長さが違う、先天性の左下肢形成不全。宮嶋選手は、物心つく前から左脚に義足を着けています。パラカヌーの種目・クラスはWKL2とWVL3。日本の女子選手のなかで唯一、カヤックとヴァーの2種目に取り組む選手ですが、実は社会人になるまではパラ水泳の選手でした。

「3歳でスイミングスクールに通い始めたのが最初のきっかけです。25mをなんとか泳げるくらいになったころ、9歳のときにシドニーオリンピックが開催されて、パラリンピックを知りました。それから中学に入って練習量を増やしたらタイムが伸びていき、高3でアジアユース(東京2009アジアユースパラゲームス)にも出させていただいて。10代のころは、もしかしたら水泳でパラリンピックを目指せるかもと思っていたんです」

ストックを使い颯爽と歩く宮嶋選手。物心つく前から義足のある生活を送ってきた。

ストックを使い颯爽と歩く宮嶋選手。物心つく前から義足のある生活を送ってきた。

同じパラカヌー選手でも、障がいの重さや運動能力は選手それぞれに全く異なる。

同じパラカヌー選手でも、障がいの重さや運動能力は選手それぞれに全く異なる。

大学でも水泳を続けた宮嶋選手。しかし、その後は思うようにタイムが伸びません。そして2013年、大学卒業と就職を控えていた彼女に転機が訪れました。

「2020年の東京オリンピックが決まったんです。やはり出てみたいという思いがあり、社会人になってからも水泳は続けていました。それからしばらくして、あらためてパラリンピックにどんな種目があるのかを見直してみたんです。そのとき目についたのが、ボート競技のパラローイング。まったく経験がありませんでしたが、まだ選手の数が少なかったことと、練習場が偶然にも家から近かったのがその理由です。水泳をやめ、2015年の年明けごろからボートに乗り始めて、3ヶ月後にはすでに日本国内の大会に出ていました」

なんという大胆な決断力と行動力。しかしそのわずか3年後、宮嶋選手はまたしても挫折を経験します。

「パラローイングは脚の力を使うスポーツで、練習後は痛みで歩けなくなったりしていました。もうパラリンピックは諦めようかと考え始めたとき、パラカヌーをやっていた友人から連絡をもらったんです。競技としてはもちろん気になっていたんですが、どこで練習できるのかがわからなくて二の足を踏んでいたんですよね。そこで思い切って、日本障害者カヌー協会(現在の日本パラカヌー連盟)にメールをしてみました。『日本中どこにでも行くので、練習をさせてください』と。これが2018年の年明けのことです」

2ヶ月後の春、香川県の府中湖で初めてパラカヌーを体験。同年夏には、すでに自前のカヌーまで購入していたそう。

興味を持ったらまず動いてみるタイプ。その行動力がパリにつながった。

興味を持ったらまず動いてみるタイプ。その行動力がパリにつながった。

すべての経験がプラスに。

そしてカヌーならではの魅力に気づけた

パラローイング時代は、男女のペアで漕いでいた宮嶋さん。たったひとりで水の上に立ち、スピードを追求するパラカヌーを始めた当初は少し戸惑いもあったとか。

「大きな湖にひとり漕ぎ出すと、最初はどこに行けばいいのかもよくわかりません(笑)。でも、ボートと違ってカヌーは小回りが効くから、行ってみたいと思った方向にスイスイ行ける楽しさがある。すべて自分の責任で決められるというのも、ある意味で気楽です。これがカヌーの面白さなんだなと思いました」

水泳をやってきたお陰か、落水の恐怖心もほとんどなかったそう。むしろボートの経験もあったせいか、6年間でまだ6回しか落ちていないとか。

「すべて、今までの経験がプラスになっていると思います。これはボートもカヌーも同じですが、水泳との違いは周りの景色を楽しめること。パラカヌーを始めて何度かヨーロッパへ行っていますが、コースにも個性があって面白いんです。ドイツのあるコースでは、川沿いに民家がありました。私たちが練習している目と鼻の先で、子供や犬が水遊びをしている光景には驚きましたね(笑)」

パリ2024パラリンピックの公式ユニフォーム。

パリ2024パラリンピックの公式ユニフォーム。

東京パラリンピック出場は叶わなかったものの、2021年から強化選手になり、2023年の世界選手権で準決勝へ進出。そして2024年5月にハンガリーで行われた世界選手権でパリ行きの切符を掴みました。

「5月の世界選手権は自分的にミスが多かったので、帰国して(パリ行きが)決まったときはホッとした気持ちが大きかったです。決定から本番まで約3ヶ月半ですから、もっと時間が欲しいという焦るような気持ちも湧いてきました」

そんな彼女の現在の課題と、パリ2024パラリンピックで目指すところを聞いてみました。

「日本国内の大会だと比較的落ち着いて競技できるのですが、海外に行くと強豪揃いですし、遠くまで来たからには、頑張ってより良い結果を持って帰りたいという気持ちがあり、どうしてもまだ緊張してしまいます。今回もそこでいかに落ち着いてコントロールできるかが課題ですね。もちろん大会では決勝まで残りたいと思っていますが、そこをあまり考えすぎないようにして、自分の全力を出せるようにしたい。日本代表チームとしては、鹿児島と石川で何度か合同練習をしてきました。それぞれに個人練習も積み重ねています」

今回は日本の女子選手としては初となるカヤックとヴァーの2種目で出場予定。

「通常はどちらかの種目に集中する選手が多いのですが、私は条件的にエントリーできる枠があったので挑戦してみようと。カヤックとヴァーでは漕ぎ方も使う筋肉も違いますから、そこのバランスを取りながら練習をする必要があります」

シドニーパラリンピックでパラアスリートに憧れ、足掛け24年。夢を叶えるために行動してきた。

シドニーパラリンピックでパラアスリートに憧れ、足掛け24年。夢を叶えるために行動してきた。

パラカヌーの強豪国といえば、ハンガリーやイギリスといった本場ヨーロッパの国々。パラリンピック本番では各国の戦いぶりも見どころです。これに加えて、宮嶋選手が考える、パラカヌーの楽しみ方も教えていただきました。

「パラカヌーは足腰が不自由な選手が参加しているので、通常のカヌーと違って上半身の力を中心にコントロールしなければならない難しさがあります。私たち女子もそうですが、特に男子選手ともなると筋肉量が本当にすごい。ほかの競技ではちょっと見られないくらいの鍛え方をしているんです。タイムや結果だけでなく、そういったアスリートの肉体美や、躍動している姿もぜひ観ていただけたらと思います」

普段の素顔は、アニメやゲーム、舞台鑑賞などを愛する会社員。貴重な休日を利用して、電車でひとり練習場へ通い練習を積み重ねてきたという宮嶋選手。でも、そんな地道なプロセスさえ乗り越えてこられたのは、「スポーツを楽しみたい」という純粋な思いがあったからこそ。その思いの強さに、取材班も勇気をもらったような気持ちになりました。

パラカヌー日本代表選手から

パリ2024に向けてのメッセージ

宮嶋選手とともに日本代表としてパリ2024パラリンピックを戦う3選手に、本番直前の今の思いを聞きました。

Q1. パリ2024パラリンピックの開会まであとわずか。いまどのような気持ちですか?

Q2. ご自身にとって、パラカヌーの面白さ・魅力はどこにあると思いますか?

Q3. 応援するみなさんから、どこに注目してほしいですか? メッセージをお願いします。

小松沙季(こまつさき)選手

ヴァー/L2

A1.

今回はプレッシャーよりも楽しみな気持ちの方が大きいです。東京パラの時は自分の置かれた環境に心が追いつかず、楽しみよりもプレッシャーや苦しさの方が大きかったので、そういう意味では東京パラ以降の経験や時間とともに自信がついてきたのかなと思います。あとはこのパラリンピックイヤーという大きな節目で社会がどう変化するのか楽しみです。

A2.

パラカヌーが他のパラスポーツと比べて大きく違うのは、パラリンピックは別として、国内大会や国際大会が健常者の大会と同時に同会場で行われるというところです。さらに、カヌーに乗ってしまうと障がい者も健常者も何も見た目は変わりません。そういったところは、共生社会を体現しているように感じるのですごく魅力的です。

A3.

もちろんパラリンピックでのレースにも注目してほしいですが、選手1人1人のこれまでの背景や、これからやろうとしていることなどについても注目していただきたいです。それによって今回のパラリンピックの大会をより楽しめると思います。またこのパラリンピックをきっかけに、自分事として社会をよりよくするために行動する人が増えてくれることが私の1番の願いです!応援よろしくお願いします!

瀬立モニカ(せりゅうもにか)選手

カヤック/L1

A1.

現在はオリンピックでの日本選手の活躍に刺激をもらいつつ、粛々と日々やるべきことをこなしている状況です。ここから何かを上げるというより、怪我や体調に留意し、コンディショニングを維持することを大切にしています。

A2.

やはり健常者と同じレベルで出来るのが魅力です。競技としては自然を相手にその時折で変化する外的要因に対応しながら最速でパドルを回していくところに面白さを感じます。

A3.

純粋に競泳や陸上の短距離を観戦するような感覚で観ていただけたら・・またパラリンピックでは各国の選手が大会に合わせて自分のオリジナル艇を用意してきます。そのデザインは国をイメージしたものが多く、艇のデザインも合わせてみると選手の個性や国の文化が分かるかもしれません。

高木裕太(たかぎゆうた)選手

ヴァー/L1、カヤック/L1

A1.

楽しみという気持ちが1番大きいです。東京パラリンピックでは無観客での開催だったので観客が入り、歓声などが聞こえる状態でのレースにワクワクしています。

A2.

パラカヌーの魅力は自然を感じながら競技ができるところです。色んな場所で自然を感じることができ水面を艇で切っていく、この感覚がすごく楽しいです。1番のおすすめはフラットな水面に鏡面反射している時がすごく綺麗です。

A3.

スタートからの力強さを見ていただきたいです!スタートからゴールまで全力で漕ぎ切りますので応援よろしくお願いいたします!

人それぞれ、さまざまな人生を生きてきた個性豊かなアスリートたちが集うパラリンピック。その中でもまだまだマイナーなスポーツといえるパラカヌーですが、選手たちの美しくも豪快なパドル捌き、0.1秒を争うゴール前の接戦など、見どころはいくつもあります。まずは決勝進出に向けて、日本から世界に漕ぎ出す4選手。白熱のレースは見逃せません。

取材・文=小堀真子 撮影=真名子