【きだてたく文房具レビュー】子どもが「刃を折る」リテラシーを身につけられる安全なカッター

文房具業界における夏の話題と言えば、「日本文具大賞」だろう。2018年の機能部門グランプリは、オルファのキッズ用カッターナイフ「キッター」が受賞した。

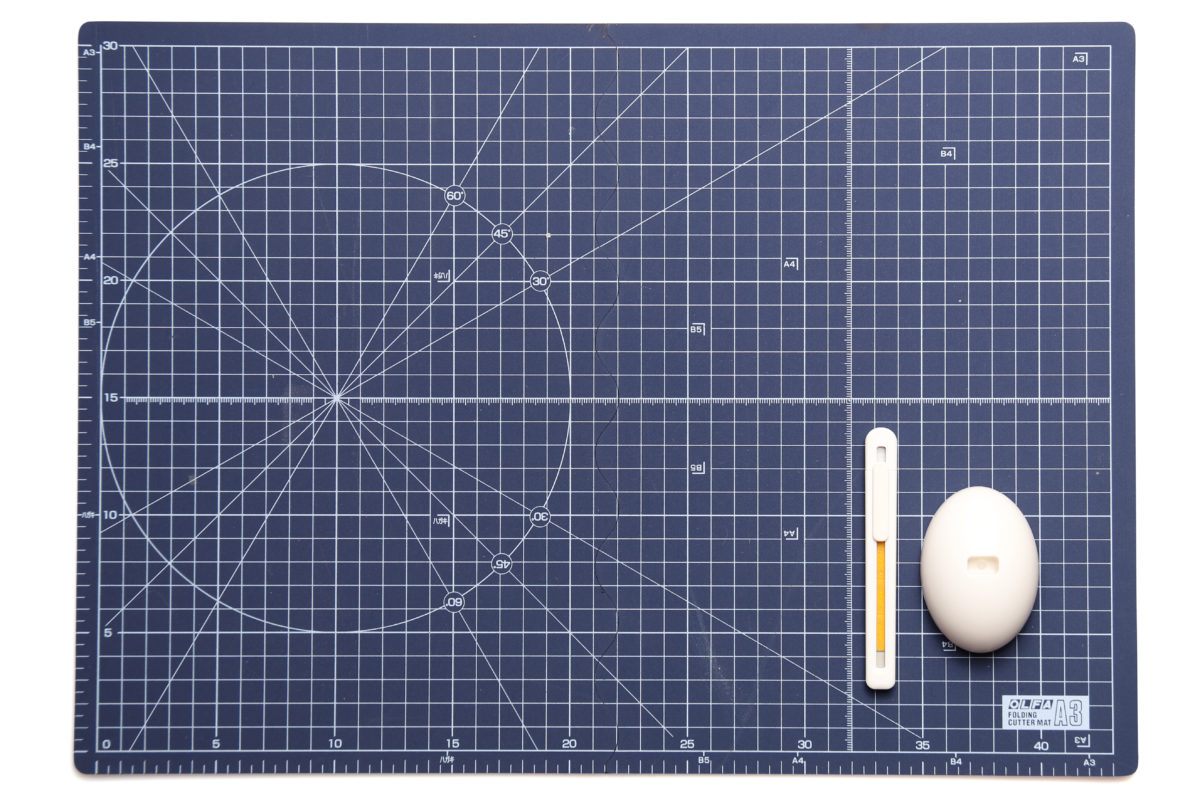

日本最大の文房具アワードということで、テレビや雑誌などのメディアでも取り上げられる機会が多く、すでにあの不思議な「卵に棒が刺さってる」的なビジュアルを見た方もおられるだろう。

謳い文句には「小さな子どもでも思いのままに切ることを楽しめる安心設計のカッターナイフ」とあるが、果たしてどれほどのものなのか? 本当に小さい子どもに持たせて安心なのか? その辺りをチェックしてみたい。

この「キッター」、日本文具大賞エントリー時点では、まさにあの卵に刺さったビジュアルのみが公開されており、どういう仕組みで安心設計なのかは見てもピンと来る要素がなかった。

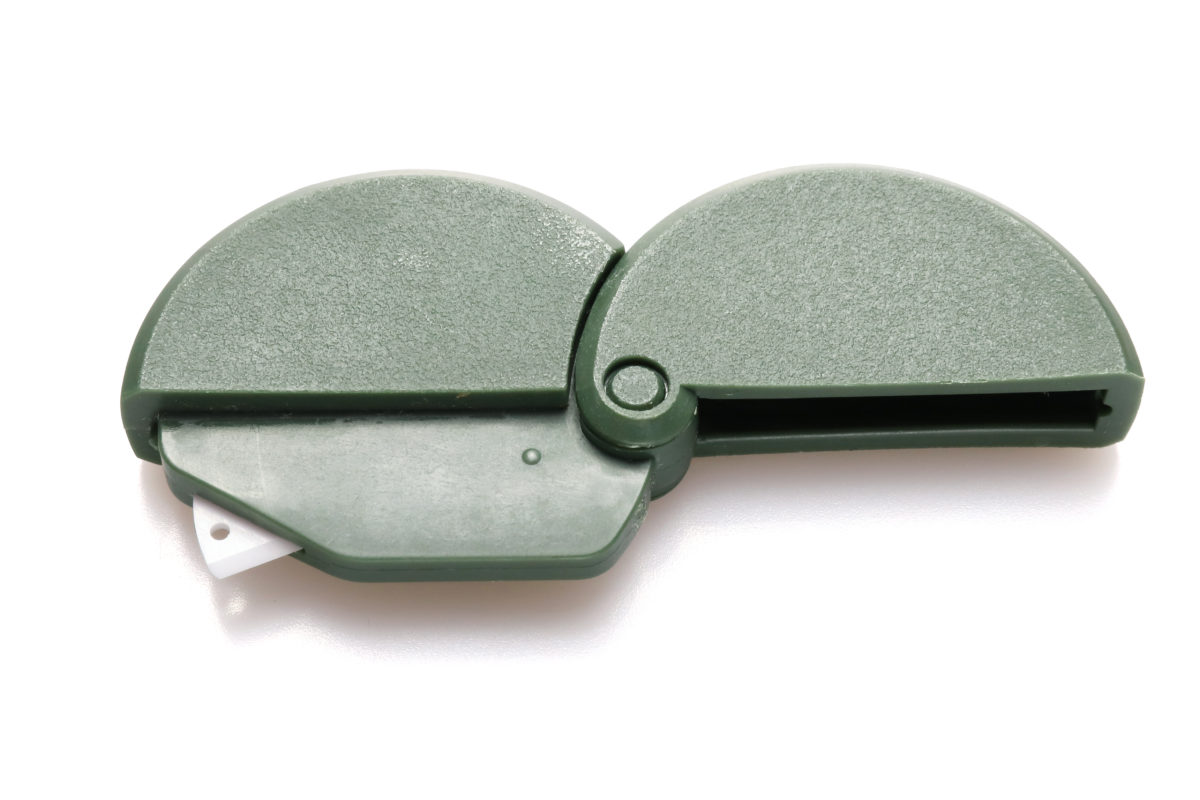

で、ようやく手にした実物はこんな感じ。

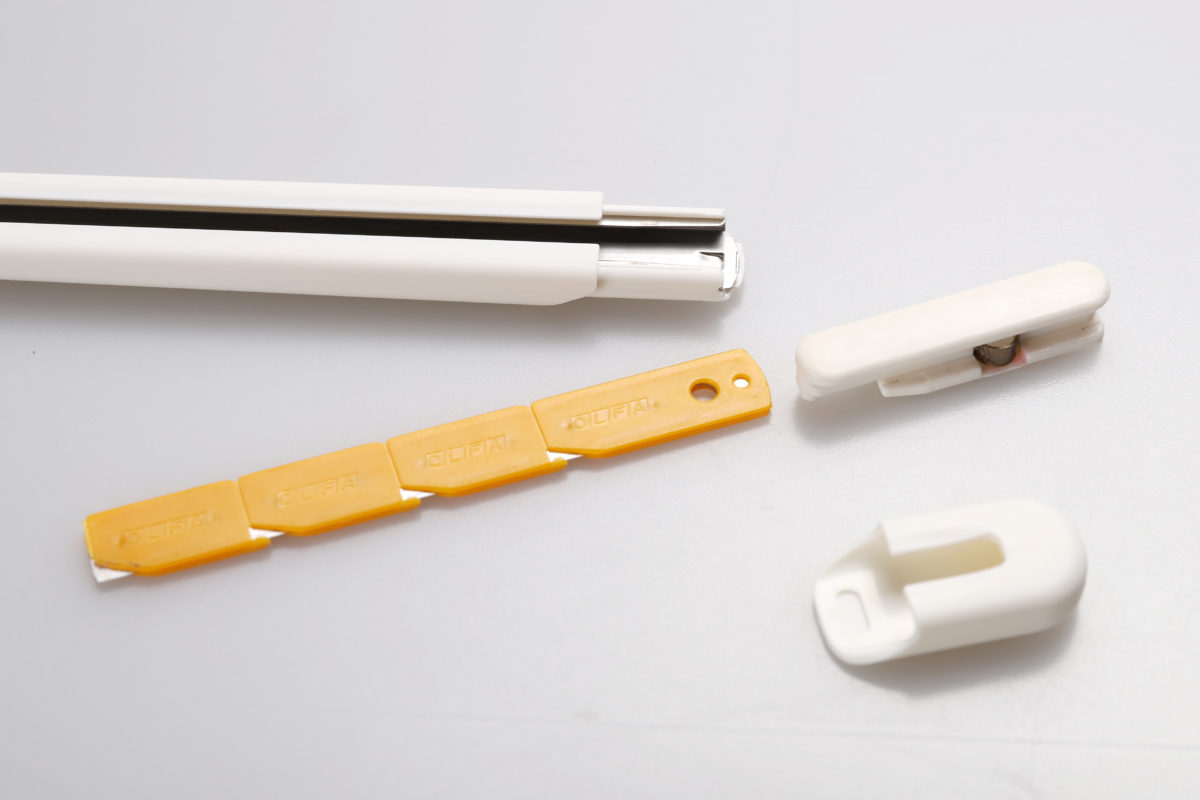

あの土台の“卵”はカッター部の収納ベース兼刃折り器となっており、キッター本体は細身ながら、雰囲気は従来のカッターナイフと見た目はさほど変わらない。カチカチとスライダーを押し出していくと、初めて「安全設計」と言われる最初の要素が見えてきた。

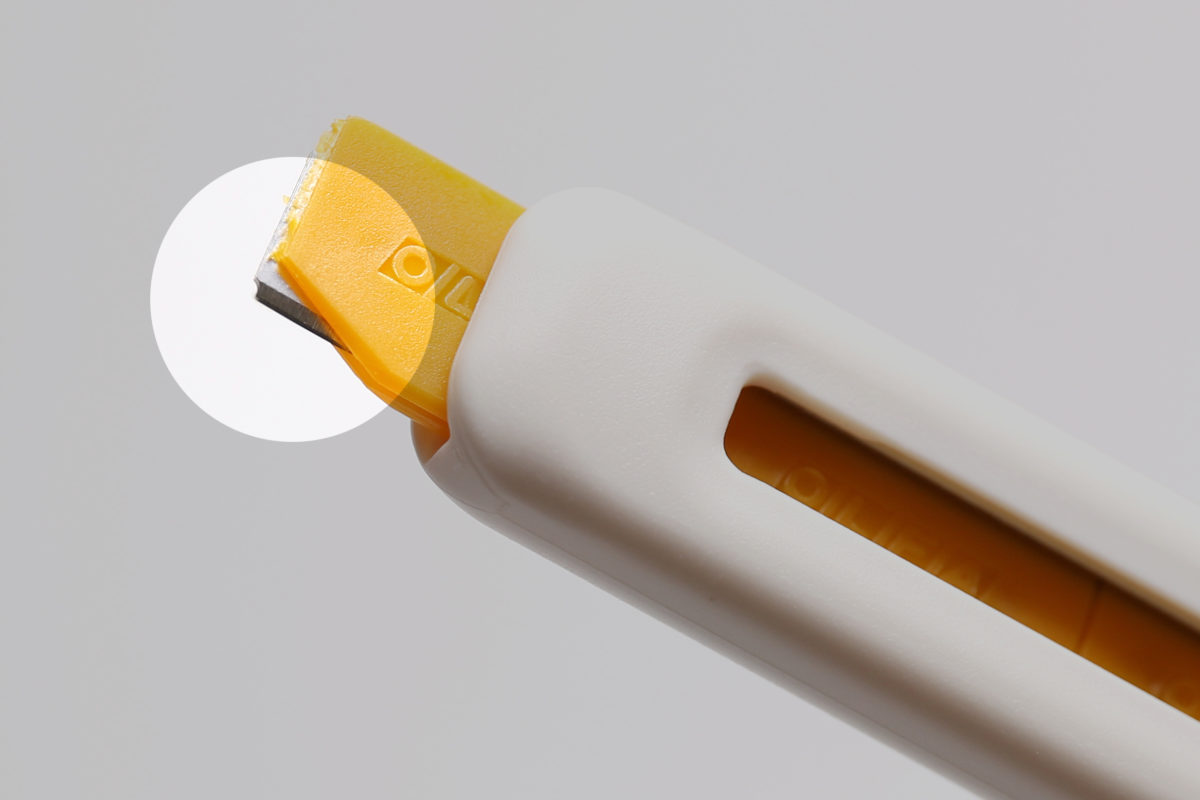

金属の刃の代わりに、黄色いプラスチックの薄い板が出てくるのだ。

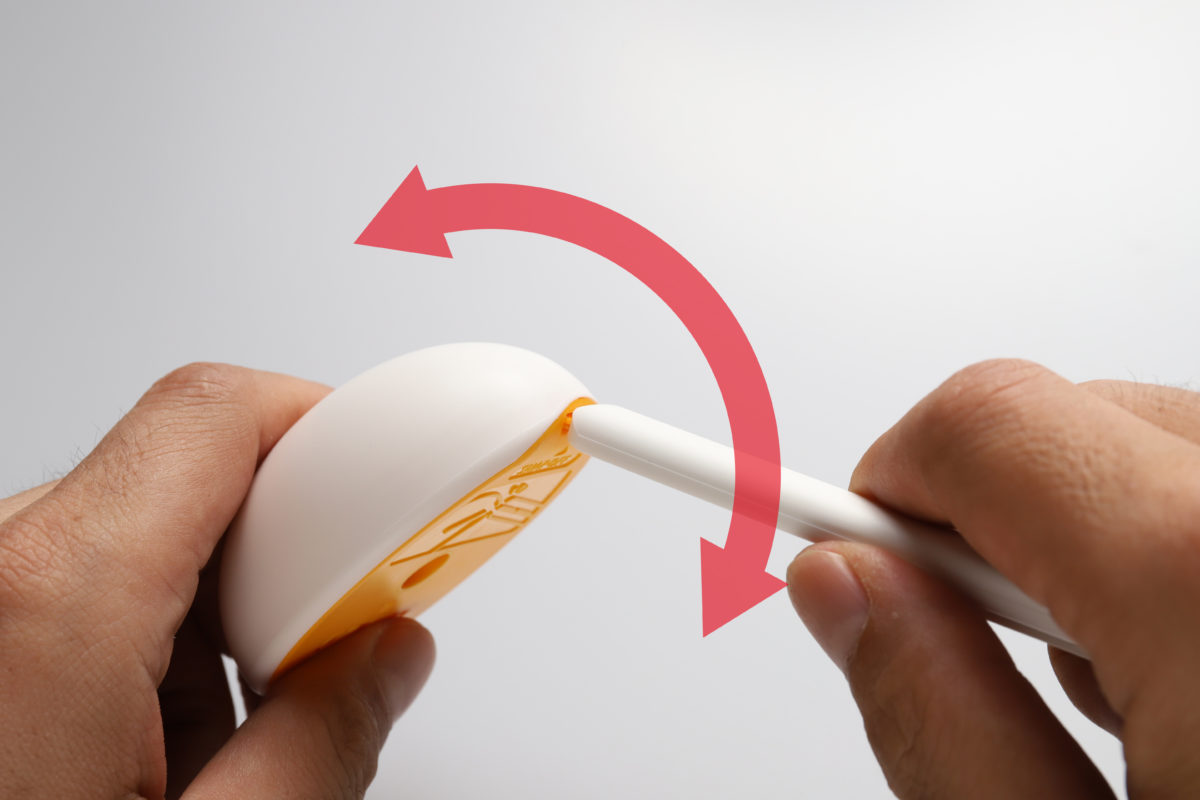

この黄色い板がキッター専用の刃なのだが、もちろん、このまま切れるわけではない。使う際は、まずこの板の先端を卵ベースの下側にある口に挿し込んで、ポキッと折ることから始めなければいけない仕組みなのだ。

そもそも大人でも、カッターナイフの刃を折る、という意識がなく、刃をセットしたらいつまでもそのまま切り続けるユーザーも多い。カッターナイフメーカーのオルファとしては、「刃は折るものですよ」という教育を、子どものファーストカッターとなるキッターから徹底して仕込もう、ということなのだろう。

良くできているな、と感じたのは、刃折り器にキッターを挿し込んだ時のこの角度。刃折り器に対して水平ではなく、ちょっとした角度がついているのだ。

子どものボディサイズと腕の力だと、水平のものを折り曲げようとするのは意外とやりにくい。最初からある程度の角度が付いていることで、力をかける場所=折り曲げ角の頂点を意識でき、スムーズに刃を折る動作ができるわけだ。

刃先端のカバーをポキッと折ると、ようやく金属の刃がこのようにちょっとだけ露出する。本当に、ほんのちょっと。実際に大人の使うカッターも、紙に当てて切っているのはこれぐらいの部分なので、これで充分に切ることができるのだ。

ほとんどがプラに包まれて金属刃の露出はわずかなので、子どもが刃を触って怪我をする、という危険は少ない。とはいえ、もちろん刃に直接触れれば、指などを切ってしまう可能性はゼロではないので、そこはやはり子どもだけで使わせず、親や監督者がきちんと見てやっていて欲しい。プラでコートされている分、深くズバッと切れ込む心配はなくて、怪我をしたとしてもせいぜい薄皮が切れて、ちょっと血が出るぐらいだろうけども。

刃の安全要素でついでに言うと、刃の折れ口が斜めではなくフラットになっているので、まず突き刺すということができない。さらに、従来のカッターと違ってオートロック機構(スライダーで操作しない限り、刃が後退しない機構)が搭載されていないので、無理に力を込めて突き刺そうとすると、刃がずるずると本体内に戻ってしまうのだ。

小さい子どもにカッターナイフを持たせると、逆手に握って先端を床面や壁、下手すると自分の体に押し当てることがたまにある(本当にあるのだ)ので、オートロックなしはかなり安心できる。

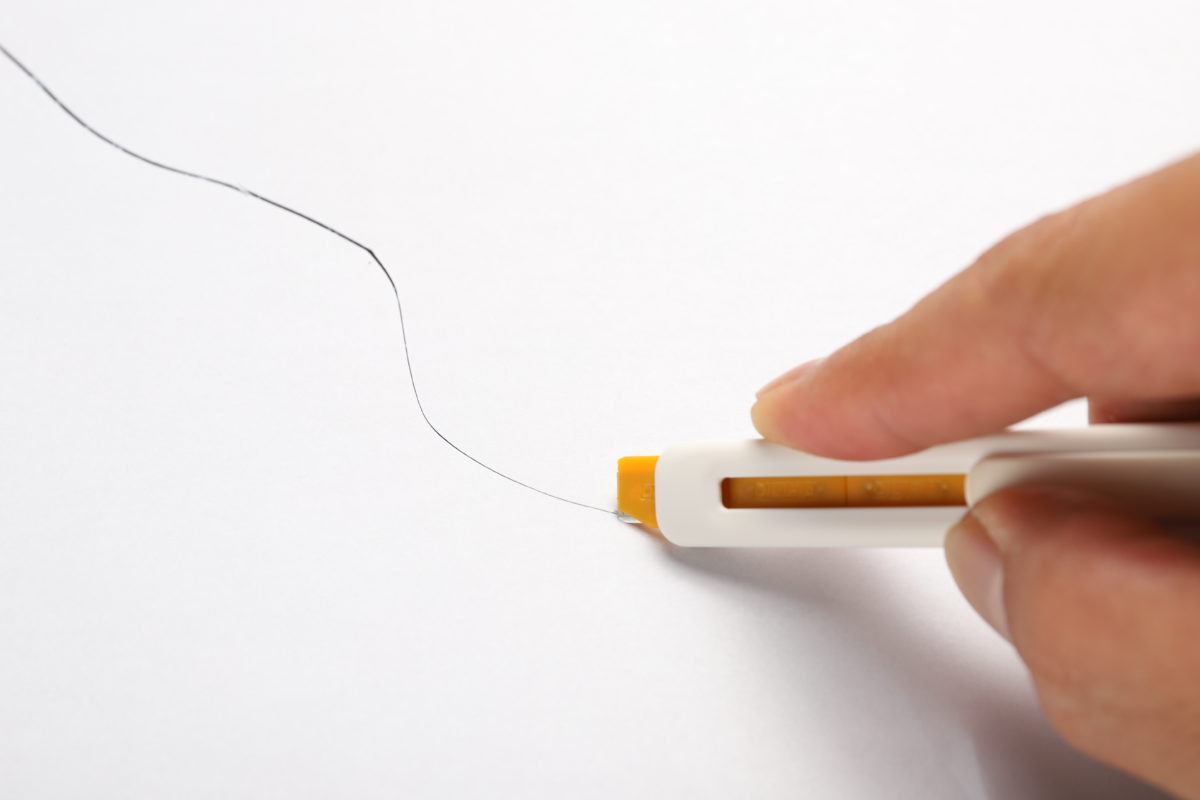

肝心の切れ味であるが、さすがオルファという感じでまったく不安なし。コピー用紙や画用紙などは、スイスイと自由に切ることができる。これで刃自体の切れ味が落としてあると、逆に切る時に力をかけすぎて怪我につながることもあるだろうから、子ども用とはいえ(だからこそ)切れ味は大事な要素なのだ。

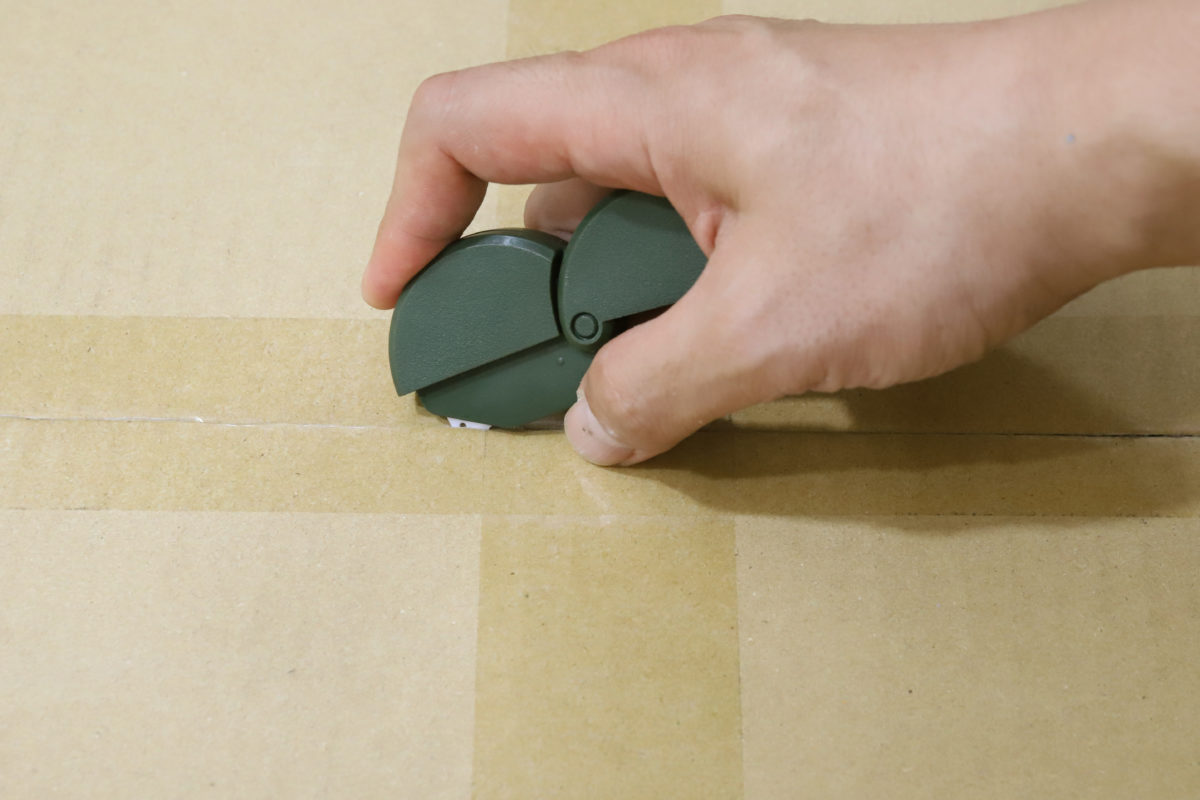

で、先ほど「プラでコートされている分、深く切れ込む心配はない」と書いたが、このキッターで切れる厚みはせいぜい画用紙2~3枚重ねた程度。ダンボールだと、例えばAmazonの梱包用箱の薄いものでも、下まで切り込むことはできない。逆に切れないことを利用して、ダンボール工作で折り曲げる際の切り込み用カッターとして使っても、面白いかもしれない。

さて、使っているうちに切れ味が落ちてきたな、と感じたら、子どもに「刃を新しくしようか」と言ってあげよう。

切るために刃を出している状態から、スライダーを1クリック分だけ前進させると、ちょうど刃の折り線が出てくるようになる。従来のカッターだと、折るのに刃をどれだけ出せばいいのか感覚的につかみづらいということもあるが、その点キッターは直感的に分かりやすい。

あとは最初と同じように卵ベースに挿し込んでポキッ、でOK。そこからまた1クリック分だけ前進させれば、切れるようになる。

ちなみに、使い終わった刃を交換する手順は、従来のカッターとほぼいっしょ。本体後端のキャップを抜き、スライダーを外して刃を交換する。新品状態の刃はほぼ金属刃が見えないので危険は少ないが、古い刃の処理なども必要になるし、なにより子どもに簡単にできることでもないので、ここは見ている親がするべき作業だろう。

特殊な刃や非オートロックなど、確かに安全性の高いキッターだが、使ってみて感じたのは、どちらかというと“リテラシー教育性の高さ”だ。

随所に刃を折る習慣付けがしやすく作られているし、刃のわずかな露出も「切る時はここを使って切るんだよ」と分かりやすい。子どもの頃からこういうものを使っていれば、怪我をする心配も少なくカッターを安全に使うリテラシーが身につくのだろう。

今の子ども、羨ましいことである。

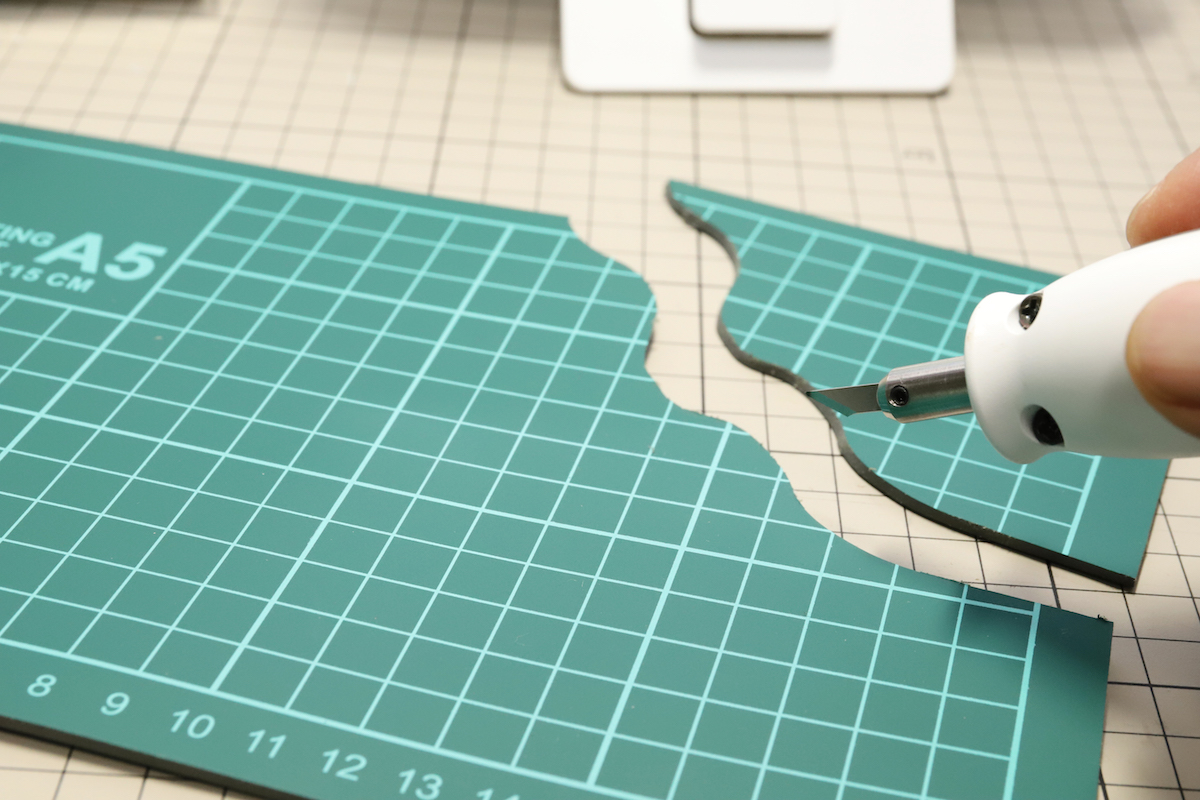

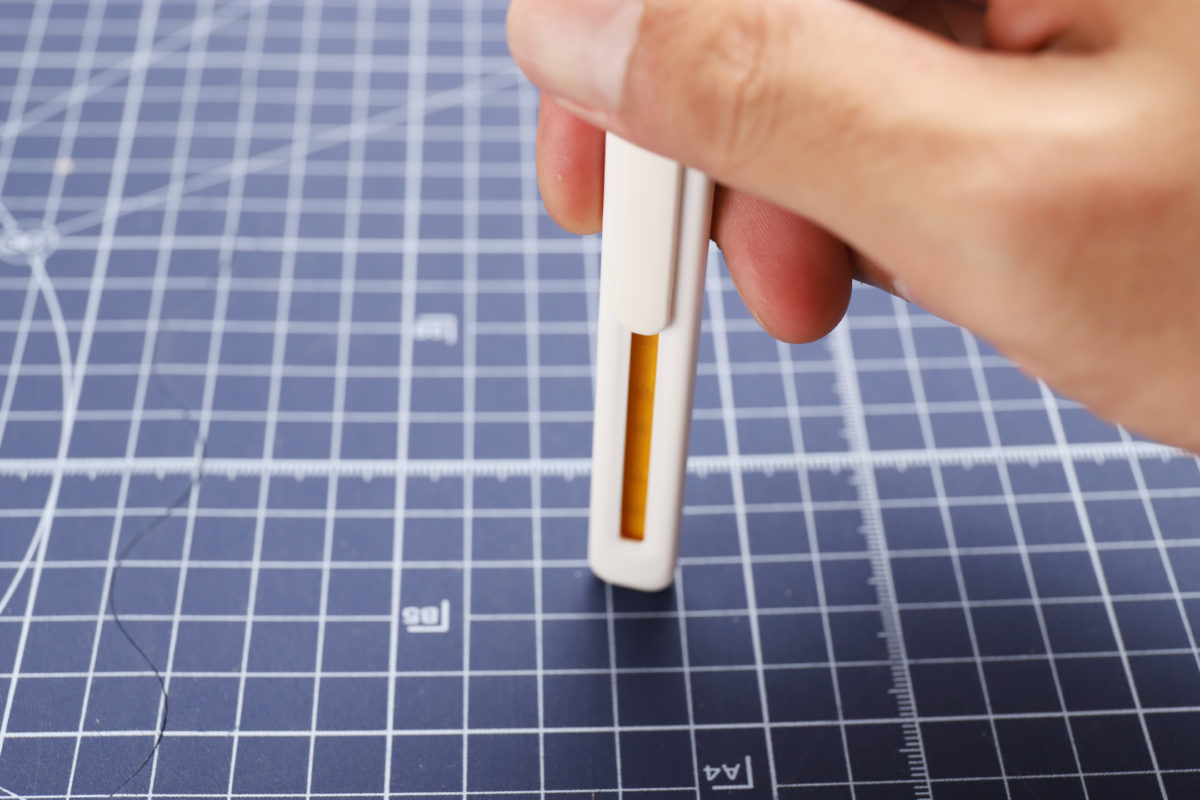

さて、最後にもうひとつカッターナイフを使う時に忘れてならないものがある。カッターマットだ。

子どもに自由に切らせていると、だいたい思いもよらないところまで切り進めてしまうので、床や机を保護するためにはできるだけ大判のもの……少なくともA3サイズのマットを使って欲しい。これは、カッターの刃を保護して切れ味を長持ちさせる効果もある。

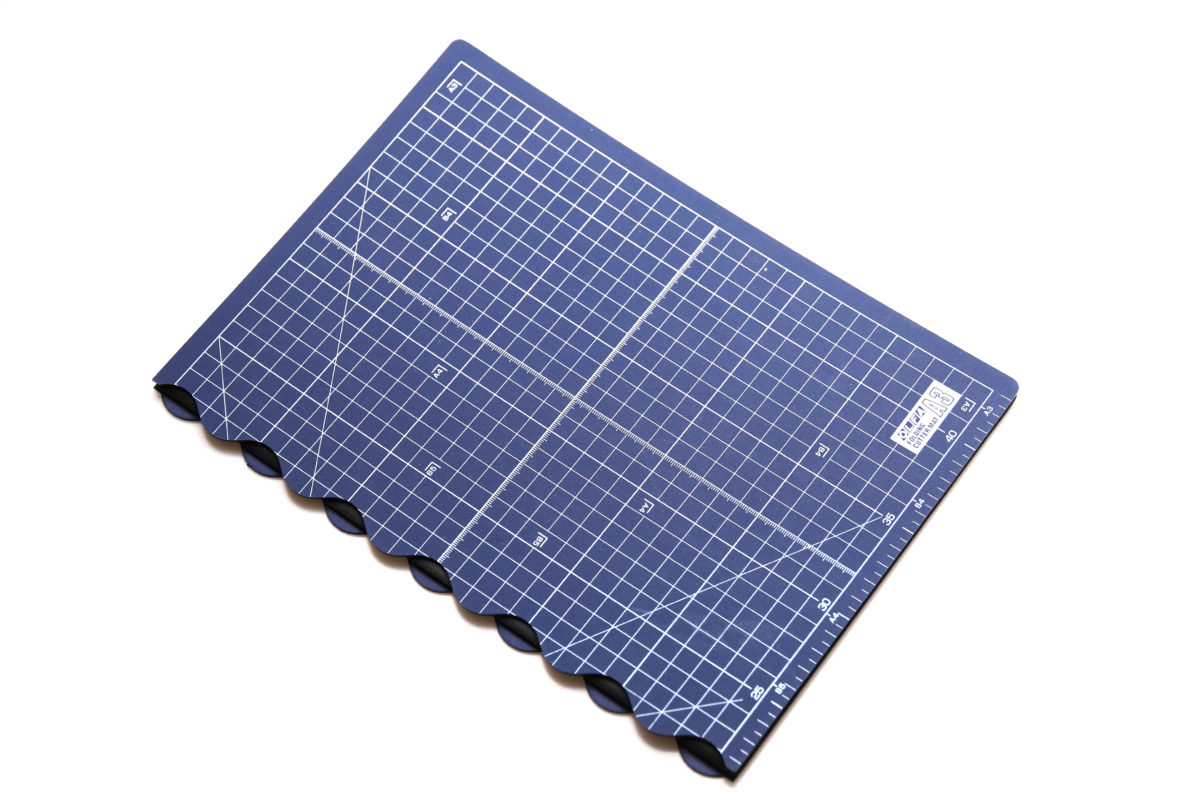

ただ、A3サイズまでなると使いやすいが、今度は収納場所に困ることもあるだろう。しかし、二ツ折カッターマットであれば、使わない時は半分のA4サイズにパタンと畳んでおけるのだ。これくらいなら、どこでも適当に収納しておけるのではないか。

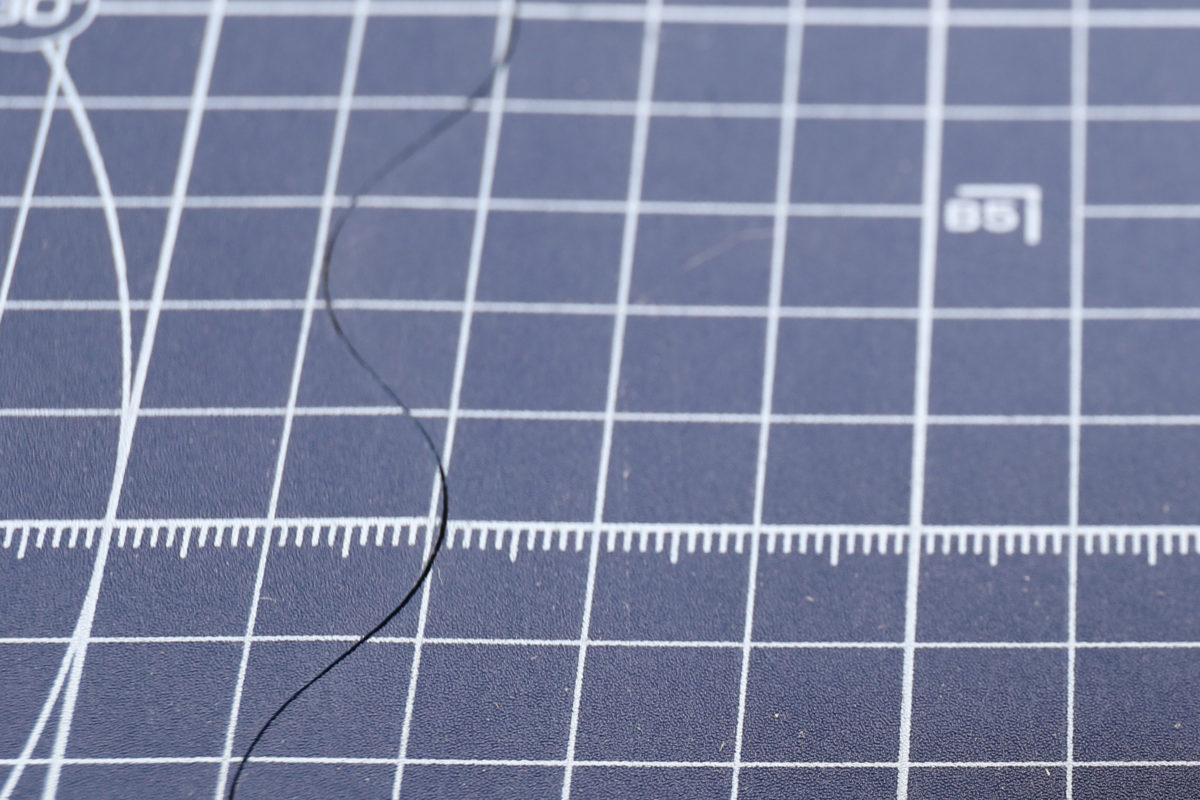

面白いのは、この二つ折りにする折れ目が波打っているところだ。これにより、カッターナイフで切っているうちに刃が折れ目に入り込んでしまうことが防げるのである。

良くできた製品なので、こちらは子どもだけでなく大人も使ってみて欲しい。

【著者プロフィール】

きだてたく

最新機能系から駄雑貨系おもちゃ文具まで、なんでも使い倒してレビューする文房具ライター。現在は文房具関連会社の企画広報として企業のオリジナルノベルティ提案なども行っており、筆箱の中は試作用のカッターやはさみ、テープのりなどでギチギチ。著書に『日本懐かし文房具大全』(辰巳出版)、『愛しき駄文具』(飛鳥新社)など。近著にブング・ジャムのメンバーとして参画した『この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議』(スモール出版)がある。