厚生労働省や業界紙『ランドリービジネスマガジン』の調べによると、1995年度には全国に約9200施設だったコインランドリーが、2019年には2倍以上の約2万1500施設へと急増しています。これは、かつてのようなひとり暮らしの学生が、自宅に洗濯機がないから利用するというニーズではなく、梅雨や長雨のシーズンの衣類乾燥や、花粉シーズンの洗濯、寝具の丸洗いなどのニーズが増えているから。干す手間を省ける“時短テク”としても、コインランドリーは今注目されています。

さらに、最新のコインランドリーは設備が充実。Wi-Fiを完備したカフェで過ごせたり、ボルダリングを楽しめたりマッサージチェアでくつろげたり、といった驚きの進化を遂げているのです。

今回は、“セルフランドリー”の「Baluko Laundry Place」を運営するOKULABの永松修平さんに、進化系コインランドリーの魅力について聞きました。

ユーザーにもオーナーにもメリット大!

コインランドリー数増加の背景には、ユーザーとオーナー、それぞれのニーズがあると話す永松さん。ユーザー視点では、そのパワフルな利便性が際立ちます。

「『Baluko Laundry Place』の機械を例に挙げてみますと、Lサイズの乾燥機専用タイプであれば、ガスの熱風により一度に約25kgの衣類を30〜40分で乾かせます。これに対し、家庭用は約7kg容量の洗濯乾燥機で、一度にできる乾燥衣類は約3.5kg。家庭用は電気で乾かすために熱風の威力が弱く、乾燥だけでも所要時間は2〜3時間程度はかかります。

また、コインランドリーの洗濯乾燥機には、約16kg容量のLサイズと、約10kg容量のMサイズがあり、羽毛ふとんも洗えます。ほかにも、スニーカーが大人用なら2足、子ども用なら4足を20分で洗えるスニーカー用のランドリー機械も、と専用機も用意しています。さらに、セルフランドリー施設は24時間営業の店舗が多いので、ライフスタイルに合わせて天気や時間帯に左右されずに、衣類の洗濯や乾燥が1時間ほどで完了するという便利な存在です」(OKULAB・永松修平さん、以下同)

一方、オーナー視点では、ビジネスとして参入しやすいというメリットがあるそう。

「無人でも運営できるコインランドリーは、深夜の営業でも人件費がかからないのが大きなメリットです。『中小企業経営強化税制』の利用により、コインランドリー事業投資額の約75%を即時償却することが可能なので、節税対策にもなる、参入しやすいビジネスなんです」

使わないのはもったいない!

イマドキのコインランドリーには、家庭用洗濯機やクリーニングにはない、多様な活用術があります。そこで、永松さんに便利な使い道をピックアップしてもらいました。

1. 羽毛ふとんや毛布・シーツなどの寝具類を安くこまめに洗える

人は寝ている間に寝汗をかきます。個人差はありますが、一晩で冬でもコップ1杯程度はかくと言われています。ふとんやシーツはそれらの汗を吸収しているので、清潔に使うためにも定期的に干したり洗ったりする必要があります。

「羽毛ふとんをクリーニングに出すと、戻ってくるまでに1週間ほどかかってしまいます。予備の羽毛ふとんがない場合、クリーニングに出すタイミングは季節の変わり目になってしまいますよね。これが、コインランドリーで洗うことで、わずか1時間足らずで洗濯と乾燥が完了します。しかも、1枚あたり約1000円。クリーニングに出す場合と比較すると、10分の1くらいのコストではないでしょうか。

シーツや薄手の毛布ならば自宅で洗えますが、今度は干す場所を確保するのが難しい場合もあります。コインランドリーで乾燥まで済ませてしまえば、それらのスペースは不要です。気軽に寝具類が洗えるので、季節の変わり目だけではなく、洗いたいときに洗えるのです」

2. ふかふかタオルがやみつきに!

↑右が乾燥機を使って乾かしたタオル。左の不使用のタオルとふわふわ感の違いは一目瞭然

永松さんイチ押しのコインランドリー活用術は、タオル類の乾燥だとか。

「私の日常にコインランドリーが欠かせない存在になっている大きな要因は、タオルの仕上がりなんです。洗い終わった衣類は濡れた状態が長く続くと、モラクセラ菌の発生により不快な臭いが出てしまいます。タオルは特にこの不快臭が出やすいので、洗ってすぐに高速乾燥できるのが理想です。

コインランドリーでは、ガスの力で一気に乾燥させるので、モラクセラ菌を発生させない上に、大量の風でタオル生地の根本からパイルを1つ1つ立ち上げるので、ふわふわに仕上がります。わたしは洗濯業界を渡り歩いてきており、家庭用洗濯機の開発部門に関わり、クリーニングサービスも手がけてきましたが、タオルの仕上がりの良さはコインランドリーが最強だと確信しています。みなさんにもぜひ、乾燥機から出したタオルの気持ちよさを実感していただきたいです」

モラクセラ菌とは、部屋干し臭のもと。それを撃退できるだけでもうれしいですよね。

3. 子どもの上履きやスニーカー洗いから解放!

綿、化繊、合成皮製の靴は、靴専用の“スニーカーランドリー”に入れれば、20分で洗いが完了。乾燥も20分で済むので、衣類の洗濯を進める横で、スニーカー類も合わせて洗えば効率よく進められます。

「大人のスニーカーもそうですが、お子さんの上履きや泥汚れの目立つスニーカーのような、毎週末のように定期的に洗いたいものは、週末にコインランドリーで済ませてしまうのがラクでしょう。平日の午前中は主婦層や高齢の方の利用が多いですが、週末はお子さま連れのファミリー層の利用が増えています。汚れたスニーカーを機械に入れれば数分できれいになるのは、子どもにとっても楽しい経験になります。

汚れのひどい上履きや、濡れて不快なニオイのする上履きは、手洗い時と同様に、すぐにピカピカな状態に戻るとは言い難いのですが、こまめに洗うことで、汚れや不快臭がおさまってきます。お子さんと一緒に利用していただき、汚れたらすぐに洗う方が汚れが落ちやすいことや、洗い続けることできれいになっていく効果を実感してもらえたらと思います」

4. 家事と“おでかけ”が同時にできる

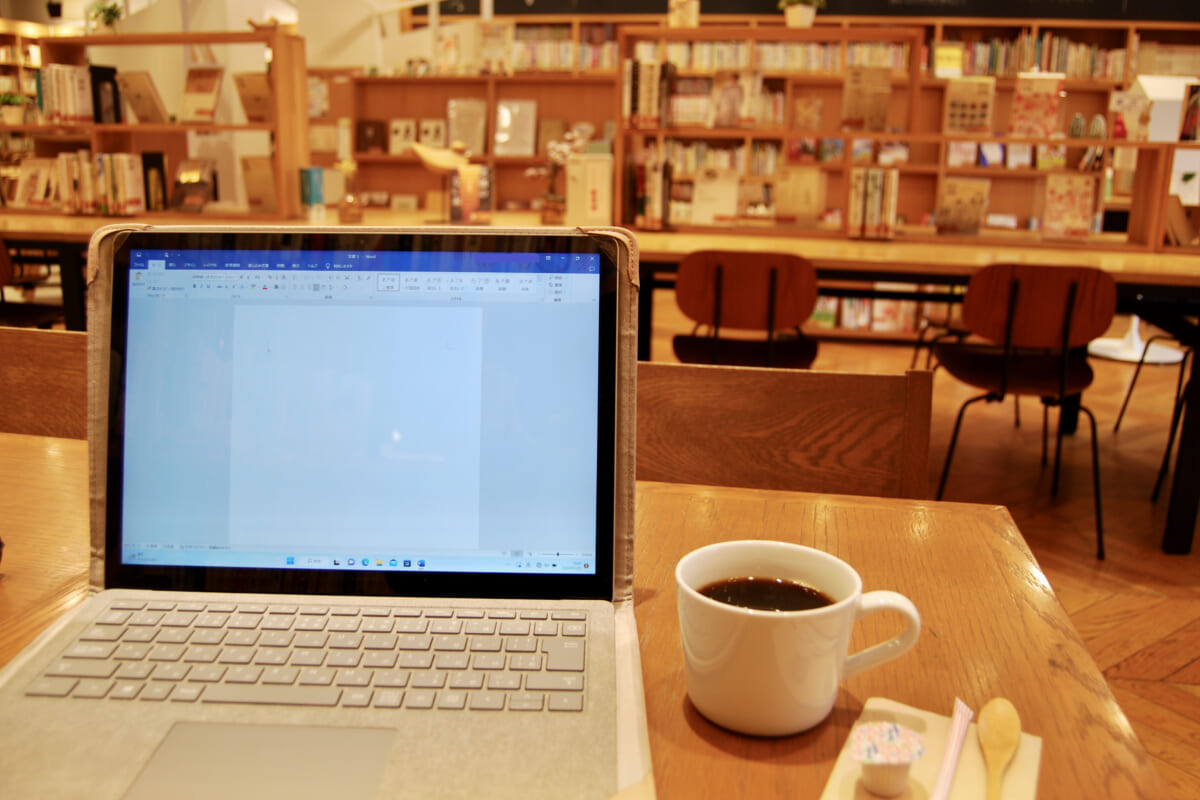

おしゃれな雰囲気のコインランドリーへ行き、大きな機械に大量の洗濯物を入れてセットしたら、あとは洗濯物がさっぱりふわふわに仕上がるのを待つだけ。所要時間は約1時間。目の前にくつろげるスペースとフリーWi-Fiや電源完備のカフェが併設されていたら、待ち時間も楽しくなりそうです。

「1人あたりの洗濯物量の目安は1日約1.5kgだとすると、ひとり暮らしであれば、1週間分の洗濯物がMサイズの機械を使って、1時間1000円程度で終わらせられる計算になります(※価格はコインランドリーにより異なります)。自宅よりもコインランドリーの方が洗濯時間は短く、干したり取り込んだりする手間とスペースが不要に。コインランドリーで洗濯をしている1時間に、家へ戻ったり、所用を済ませてきたりするとあっという間に時間は過ぎていきますが、施設内のカフェでSNSや動画観賞をしながら過ごせば、ゆるやかで贅沢な時間になりますよね。多忙な方はパソコンを開いて仕事を進めることもできるでしょう」

↑『Baluko Laundry Place 代々木上原』

「『Baluko Laundry Place』のカフェは、週末になるとファミリー層のご利用が増えます。洗濯を済ませないとおでかけができないという週末ではなく、洗濯をおでかけついでに済ませられる週末を体感されている方が増えているのはうれしいことです。『洗濯がラクになる』『洗濯が楽しくできる』という場所として、コインランドリー利用が増やせたらと思います」

次のページでは、コインランドリーの最新事情を知り尽くしている永松さんに、今注目したい施設を具体的に5か所紹介していただきました。

心地よい暮らしをサポートするウェブマガジン「@Living」

今後の成長に注目したい、ハイブリットなコインランドリー施設5

“洗濯”という当たり前のルーティンワークを豊かな時間に変えるような、コインランドリーのある新しいライフスタイルの提案に力を注いでいる永松さん。そんな永松さんが、今注目している最新コインランドリー施設を5つピックアップしてもらいました。

1. 洗濯代行のパイオニア

©️ 2017 WASH&FOLD 「お洗濯から解放される新習慣」をコンセプトに2005年3月に東京・代々木にオープンした「WASH&FOLD」。洗濯代行とコインランドリー、クリーニングの3つの柱でサービスを展開し、国内に26店舗を展開しています。欧州・スペインブランドの業務用洗濯関連機器メーカー「GIRBAU」(ギルバー社)の洗濯機や乾燥機などを中心にデザイン性と機能性の高い機械を導入した店内にはスタッフが常駐しています。

日常衣類の洗濯を代行で行ってもらえる洗濯代行サービスは、専用ランドリーバッグのサイズにより料金が異なるシステムに。「私たちの会社でもサービスの柱としている洗濯代行の元祖。忙しい現代人や高齢化社会の日本では、洗濯代行の存在はますます必要となっていく中で、企業のコンセプトもサービス内容もしっかりしているメーカーです」

【店舗情報】 「WASH&FOLD」中目黒高架下店 所在地=東京都目黒区上目黒2-45-14 高架下79 営業時間=9:00~22:00 HP=https://wash-fold.com/

2. 環境に配慮した洗浄水利用が注目の的

三重県志摩市の伊勢志摩国立公園内にある2021年7月にオープンしたコインランドリー。美しい自然と景観に溶け込むようにデザインされた店舗は、白と水色を基調とした清潔感のある空間です。オーナーのこだわりは、軟水洗濯と太陽光発電の活用。洗浄水を硬度1mg以下の超軟水にすることで、泡立ちがよくなり、少ない洗剤量で洗える力を生かしたサービスを提供しています。洗剤の量を減らし、自然エネルギーを活用することで、環境への負荷が減らせる地球にやさしいコインランドリーです。

軟水器にかけた水はミネラル分が取り除かれるので、石鹸カスがほとんど出ないうえに水アカが残りにくくなります。この軟水を使った洗車コーナーもあります。「デザイン性の高い建物と、環境にやさしいサービス展開が魅力です。最近は洗車と洗濯を組み合わせた施設が増えているのですが、軟水洗浄と太陽光発電の活用は、これからの時代に必要な視点だと感じます」

【店舗情報】 MYMY LAUNDRY wash&relax 所在地=三重県志摩市磯部町恵利原657−8 営業時間=5:00~23:00 Instagram=@mymy_laundry

3. 札幌の人気ドーナツ店とコラボ

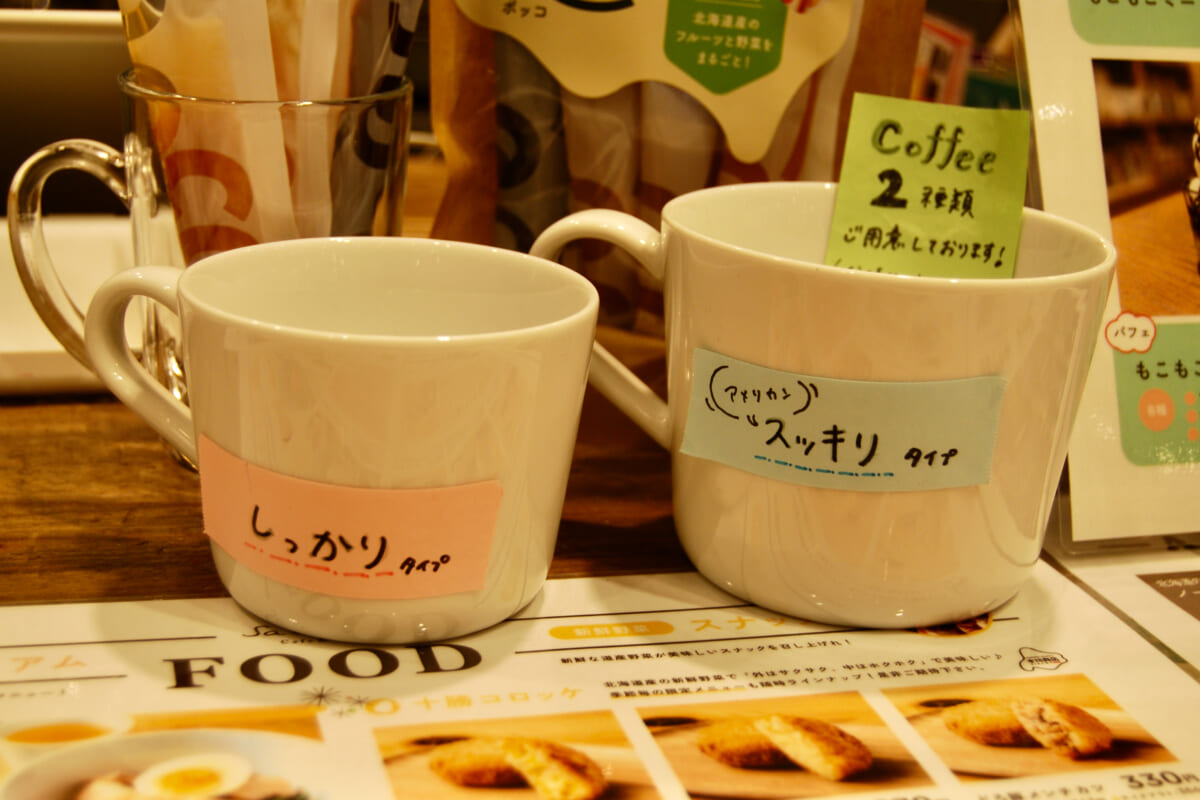

住民が気軽に集い、井戸端会議が開かれるような空間をコンセプトに北海道帯広市に2021年6月にオープンしたコインランドリー。永松さんが代表を勤めるOKULABがプロデュースに関わっている施設で、「Baluko Laundry Place」が提供する洗剤や洗い方のこだわり、空間づくりが活かされています。日常衣類をさっぱりと洗う「スタンダードコース」、天然由来成分の液体石鹸で洗う「ナチュラルコース」、羽毛ふとんに最適な洗浄と乾燥を行う「羽毛ふとん専用コース」があります。

洗濯の待ち時間に楽しめるカフェスペースには、北海道産の小麦を使用した十勝ドーナツ専門店「もくもく堂」があります。「ドーナツをコンセプトにした円形テーブルがかわいい施設です。小学校の近くにある施設で、洗濯ついでに子どもたちのおやつ用にドーナツを購入するママたちの姿も。地元に根付いた店舗づくりがいいですね」

【店舗情報】 IDOBATA Laundry 所在地=北海道帯広市東7条南11-1-4 営業時間=6:00~24:00 Instagram=@idobata_laundry

4. スーパーマーケット跡地を活用した地域の憩いの場

神奈川県愛川町に2022年3月オープン予定のコインランドリー&洗濯代行施設。こちらは、子どもや地域の人たちとの関わりが自然に生まれる高齢者向けの住まいや介護サービス、放課後の子どもたちの居場所など、年齢や障害のあるなしにかかわらず、多様な人々が集う新しい福祉拠点「春日台センターセンター」内に店舗が誕生します。コインランドリーの横にはコロッケスタンドがあり、コロッケなどの惣菜やコーヒーなどの飲料が販売され、コインランドリーで洗濯を終えた後、子どものお迎え前にそれらをテイクアウトできるようになるのだとか。

既存の福祉サービスに独自のサービスを交えて、愛川町で暮らす人々の憩いの場を作るプロジェクト。その中にコインランドリー施設が入ることから、コインランドリーや洗濯代行サービスが、暮らしを支える存在になりつつあるのがわかります。「高齢者や障害児の福祉サービス、学童、シェアオフィス、コロッケスタンド、コインランドリーに洗濯代行などが、単純な併設ではなく、町おこしの事業となっています。この拠点では障害者雇用にも積極的で、これからの地域活性のあり方にコインランドリー事業が貢献していくビジネスモデルとしても非常に注目しています」

【店舗情報】 洗濯文化研究所(春日台センターセンター内) 所在地=神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38 営業時間=5:00~1:00 HP=https://aikawa-shunjukai.jp/kcc/

5. 大手企業も続々と参入!

ガソリンをはじめとするエネルギー供給企業の「ENEOS」が展開するランドリー。2020年9月に埼玉県春日部市に1号店をオープンし、現在は全国で17店舗運営されています。無人施設の多いコインランドリーの中で、ENEOSLaundryはスタッフがいるのが特徴です。2021年1月には、セルフランドリーに洗濯代行サービスをプラスした実証店舗を広島市に2店舗オープン。吉見園店はサービスステーション併設店、舟入本町店は洗濯関連サービスのみを提供する単独店舗です。

清潔かつ駐車場や無料Wi-Fiが完備された便利な店舗で、年代性別を問わずさまざまな人々の利用が見られます。「大手企業がランドリー業界に参入することで、コインランドリー店舗が拡大し、それだけ利用者が増えることになりますので、いい流れだと感じています。今後はガソリンスタンドとコインランドリーの併設スタイルが一般的になっていく可能性もありますね。今後の展開が楽しみです」

【店舗情報】 ENEOSLaundry 舟入本町店 所在地=広島県広島市中区舟入本町5-15 営業時間=24時間営業 ENEOSLaundry=https://www.eneos.co.jp/consumer/ss/laundry/ ENEOS洗濯代行=https://washing.eneos-life.com/index.html

進化系コインランドリー施設では、スマホのアプリを使って空いている機械の状況確認や操作、決済までできるサービスの導入が進んでいます。密を避けて利用できるところも、今の時代にぴったり。頻繁にアルコール消毒をする今日では、衛生面への意識の高まりもあり、寝具をこまめに洗うニーズも増えています。家事効率を上げ、清潔で気持ち良い衣類やタオル、寝具、靴を手に入れられ、コインランドリーに滞在する時間を有意義に過ごせる。そんな、暮らしの質を上げる手段として、コインランドリーは大いに活躍してくれそうです。

【プロフィール】

代表取締役・共同創業者 / 永松修平

2006年、三洋電機株式会社(現・アクア株式会社) 入社。業務用洗濯機のエンジニアとしてクリーニング機器、コインランドリー機器の開発に従事。2013年、開発部門から営業企画部門へ異動し、新規コインランドリー事業者の開拓、全国のコインランドリーの売上分析に基づいた店舗マーケィングプラン策定、コインランドリーのIoTシステムのリニューアルなどを行う。2016年、株式会社OKULABを創業。Baluko Laundry Placeの立ち上げや、フレディレック・ウォッシュサロン トーキョーの洗濯サービスのトータルプロデュースなど、次世代のライフスタイルにおける新しい洗濯サービスを生み出している。

【店舗情報】

Baluko Laundry Place 代々木上原店

所在地=東京都渋谷区上原3-29-2https://baluko.jp/baluko-uehara/I