アート・ファッション・旅など、あらゆるカルチャーを対象に、毎号まったく異なるテーマにスポットを当てるライフスタイル誌『Pen(ペン)』。1998年の創刊以来、この出版不況といわれるなかでも根強く支持され続ける雑誌です。

ブックセラピスト・元木 忍さんが、その編集長を約13年間にわたって務める、安藤貴之さんを直撃。取り上げるテーマへのこだわりなど制作の舞台裏や、読者へ情報を届けるツールの多様化など、支持され続ける理由を探りました。

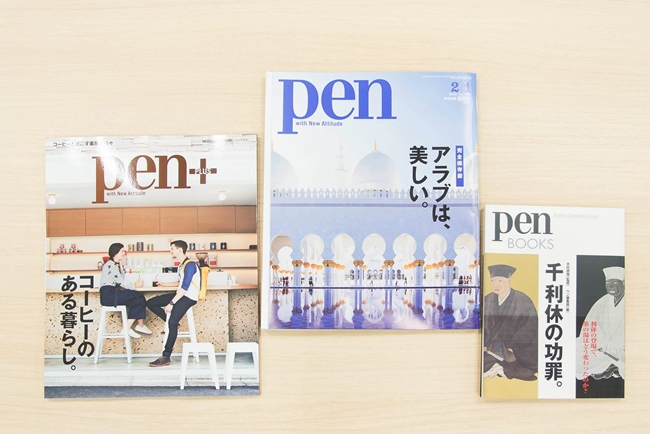

左から『Pen+』1080円、『Pen』700円、『Pen Books』1620円 /すべてCCCメディアハウス

毎月1日・15日に発売されるカルチャー・ライフスタイル誌。デザインやアートだけでなく、食やファッション、旅など取り上げるテーマは多彩だ。根幹をなす定期誌『Pen』に加え、その人気特集をムックにまとめた『Pen+』、サイズダウンし書籍化した『Pen Books』をラインナップし、紙媒体として長く読まれる仕組みを作っている

さまざまに広がっていくメディアの発信の行く手

元木忍さん(以下、元木):『Pen』はとても特集が“濃い”雑誌なので、取材なども大変そうですが、まずは制作現場のことから聞かせてください。現在『Pen』は、何人で制作しているのですか?

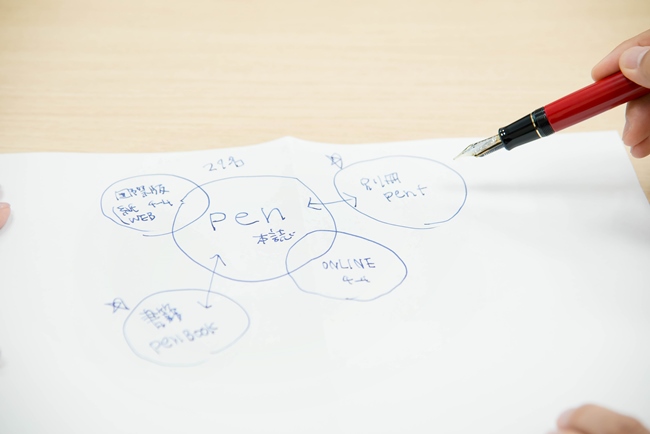

安藤貴之さん(以下、安藤):本誌(雑誌)、オンライン(ウェブ)、国際版の雑誌とウェブ、と展開しているのですが、オンラインをメインで担当しながら、本誌の一部を担当している編集者もいたりして、複雑なチーム編成ではあるんですが……。全部で21人ですね。

元木:へえー! 海外にも発信されているんですね、知らなかったです! 国際版は、いつぐらいからあるんですか?

安藤:3年前からです。パリで、フランス人向けに作っています。当社には女性誌『フィガロジャポン』がありますが、ライセンス元の『Le Figaro(ル・フィガロ)』という高級紙に同梱されて、フリーマガジンとして宅配されています。フランス人は日本のカルチャーに関心が高いですし、インバウンドの需要も見据えながら。

元木:では、雑誌の取材に行くたびに「これは国際版にも載せよう!」と考えながら取材するわけですか?

安藤:そうですね。「これは国際版でも使えるね」なんて想定しながらやっています。本誌だけじゃなくオンラインも、国際版も、というように設計しながら作っているので、これまた複雑なんですよね。テーマと発信の仕方によって、取材の方法も変えていますし。

元木:『Pen』は、昔からインパクトがある雑誌として認識をしていましたが、常に変化していくメディアの先駆けとも言えるのではないでしょうか?

安藤:先駆け、というほどではないんですけど、たしかにずいぶんとメディアの形や手法は広がってきてはいますよね。『Pen』は、もともと表現するのが好きな編集者が多いから、そういう部分に積極的だとは思います。ただ、月に2回発行していますけど、基本的に特集は1号につき1本、多くて2本しかない。そうすると年間23本+αくらいしか、特集が組めないんですよね。

元木:なるほど。編集部での1回の企画会議で、どれぐらいの企画案が出されるわけですか?

安藤:1人当たりが約10本くらい持ち寄るので、200本近くになりますかね。でも採用されるのは数本。つまり、ほとんどがボツなんですよ。だから編集者たちは、僕に対してすごいフラストレーションを溜めていると思う(笑)。そのフラストレーションが、オンラインや国際版を作るモチベーションにつながっている、という面があるかもしれません。雑誌だと限られたページ数のなかでは載せられない、ということがあるけれど、オンラインならもっとスペースがあるので。

“旬”をキャッチし最高のタイミングで発信する

元木:企画は、どれくらいのスパンで考えられているのですか? 3年先、5年先を見越したりすることも?

安藤:5年後、というのは長いかもしれないですけど……。企画会議は、1年に3回くらいしかやらないんですよ。だから1回の会議で、半年ぐらい先のことを決めていきます。そういう意味では常に企画は半年先のことを考えていますね。先のことをある意味“予見”していくのも、編集者の仕事かなと思います。

元木:では、今流行っていることを、今書くのではないんですね。

安藤:流行っていることを特集するのではなく、過去に流行ったもの、あるいはすでに流行っていることの中の見過ごされてきたところに、スポットライトを当てることもあります。“再発見する”というようなことです。『Pen』っていうのは、そういう雑誌なのかなと思っていて。

元木:では、安藤さんは“『Pen』らしさ”を、どういう風に捉えていますか?

安藤:そうですね……では、『Pen』という媒体のスタンスから説明しますね。そもそもライフスタイル誌だから「新しいライフスタイルを提案する」、カルチャーという部分もあるから「今、面白いカルチャーは何か」、「今、クリエイティビティを感じるものは何か」など、そういったところを雑誌にして発信していくのが、『Pen』らしさだと思っています。

元木:今のご説明にあった“クリエイティビティ”って、具体的に言うと?

安藤:いろいろな形がありますよね。新しい力でものづくりをしているクリエイターや、新しい組織を実現している人も、クリエイティビティのひとつだと思います。それってつまり、“世の中を進化させてきたもの”だと思うんですね。単に日常を普通に生きているのではなく、新しい視点で新しい価値観を見いだすことが、クリエイティビティではないかと思います。

媒体の“らしさ”をどうやって作っていくのか

元木:『Pen』でEXILEの特集をやるって聞いたときに、まずは驚きました。でも「『Pen』でやるのなら、そろそろ私もEXILEを知っておかないと!」とあらためて思いました(笑)。取り残されてしまうー、と感じちゃって。

安藤:それはうれしいですね! 『Pen』の真骨頂というか、さきほどお話しした“『Pen』らしさ”って何かというと、僕は実はこのEXILE特集だと思っているんですよ。

元木:え? ……と、おっしゃいますと?

安藤:『Pen』でEXILE特集と聞いて、最初にどう思いました? 違和感を感じませんでしたか?

元木:……ええ、かなり。

安藤:2年間温めてきたEXILE特集を、ついにやると発表したとき、最初に「え!?」って言ったのは、実は編集者たちなんですよ。どちらかというと、ネガティブな印象を持っている人さえいました。でも僕は、それをやっていくのが『Pen』の役割だと。世の中に何らかの“違和感”を与えていくこと。良い意味での“裏切り”、みたいのをやっていきたいと思っています。

元木:その「違和感を与えるのが大事」ということを、編集部員さんにも教えられたりもするんですか?

安藤:もう四百数十冊も出しているので、作っている側が“『Pen』らしいもの”を作ろうとすると、ある種のマンネリになるんです。ベテランもベテランで、自分が作ってきたものに自信を持っているし、「こうなったらこうだよね」っていう方法論を持つ。若い子も若い子で、まだ慣れていないからバックナンバーを見て構成案を作るんですよ、「これだったらこういう風に作ればいいんだな」という風に。

そうなると、“『Pen』らしいもの”はできるかもしれないけれども、“新しいもの”は絶対にできない。『Pen』らしいものを作るということは、良いことだと思うんだけど、そうなるとメディアは死んでいきます。だから僕は、みんなに「マジですか!?」って言われ続ける編集長でありたいなと思う。

メディアは生き物だから、常に更新していかなくてはならない。バージョンアップしていかないといけない。僕は船長みたいなものだから、「どっちの方向に向いていくか」という時に、常に生まれ変わっていかないといけない……。そういう時に“違和感”を持たれるくらいのもので、変えていかなければならないと思います。

発する言葉に熱を帯びてきた安藤編集長。話題は続いて、自身のもっとも重大な仕事とは何か、について。ここでもEXILE号表紙制作秘話が飛び出しました。Penアーカイブからの、編集長おすすめの5冊も注目です。

編集長として最大の仕事はいかに“いい表紙”を作るか

元木:編集長としての最大の仕事は何だと思われますか?

安藤:編集長としての仕事、っていろいろあるんですけど、最大の仕事は何かというと「いかにいい表紙を作るか」だと思っています。

僕の好きな「The Rolling Stones」のアルバムに『Exile on Main St.』という名盤があるんですね。そのジャケットが、有名なスイス出身のフォトグラファー、ロバート・フランクが撮ったモノクロのスナップ写真をコラージュしているんです。今回の特集はEXILEだし(笑)、そういう風にしたいなと思ってアートディレクターに相談して……最終的に上がってきたのが、これです。いい表紙になったと思います。

元木:モノクロのネガフィルムのような……素敵ですね。カッコいい!

安藤:雑誌って、人と人がコラボレーションしながら作っていける、すごく面白いメディアなんだなって、あらためて感じました。良い表紙を作ることが、自分の一番大事な仕事なんだけど、そこにもやっぱり、いろんな人の“クリエイティビティ”が詰まっているんですよ。

元木:ありがとうございました。これからも『Pen』らしく新しい誌面と、編集長が力を注ぐ表紙に、期待しています!

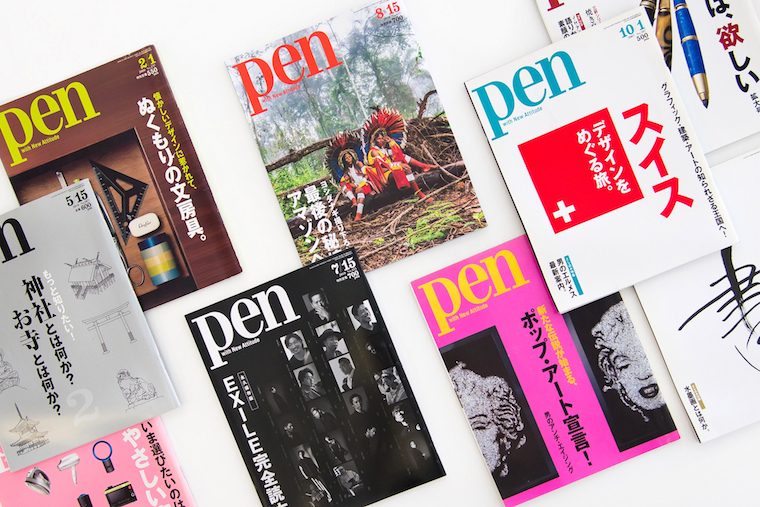

安藤編集長が選ぶ、思い出の5冊

・「1冊まるごと佐藤可士和。」2006年6/15号

「現役のクリエイティブ・ディレクターをまるごと大特集したのは、『Pen』として初めての試みでした。佐藤可士和さんは、まだ一般的には、知名度は高くなかったのですが、予想を覆して発売後に即完売した号に。以来、吉岡徳仁、森本千絵、nendo、チームラボといった日本のクリエイターを1冊まるごと総力を挙げて特集するのが、『Pen』の十八番となりました」(安藤さん、以下同)

・「茶の湯デザイン」2007年1/1・1/15合併号

「怖そうな和装の先生が教える女性の習い事のイメージが強かった茶の湯を、当時、30代前半だった気鋭の茶人・木村宗慎氏を監修に迎え、“日本が誇るべき伝統文化”として再発見しました。『お茶のイメージが完全に変わった』と、アートやカルチャーに対して意識の高い男性たちの間で、ふたたび茶の湯ブームが巻き起こりました」

・「キリスト教とは何か。」2010年3/1号

「日本人にとって知っているようで知らないキリスト教にまつわる基礎知識を、アート作品や建築を通して解説。意味がよくわからない宗教画や教会建築、旧約聖書と新約聖書の違いなど、人物相関図等を駆使して徹底解説。『こんな特集が読みたかった』という多くの読者からの反響とともに数日で完売したため、大幅増補版ムックを緊急出版したほどの売れ行きでした」

・「1冊まるごと、コム デ ギャルソン」2012年2/15号

「1973年のデビュー以来、いまも世界中から注目を浴びるコム デ ギャルソン。男性誌で大きく取り上げられた例がほとんどないこともあって、すぐに評判に。当時のPen副編集長=現フィガロジャポン編集長・上野留美が担当した川久保玲へのインタビュー記事が特筆すべき出来栄えです。書籍化されていないので、古書店等でしか手に入らないのが残念!」

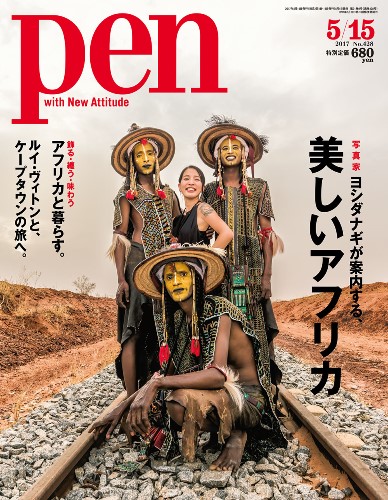

・「写真家ヨシダナギが案内する、美しいアフリカ」2017年5/15号

「辺境に住む少数民族をまるでファッションモデルのように鮮やかに写し取る、フォトグラファーのヨシダナギ。彼女をアフリカ・ニジェールへ派遣して、少数民族のひとつであるボロロ族の撮り下ろし写真が話題に。特集はテレビ等でも取り上げられ、ヨシダナギ人気を決定づけました。8/1に発売された『最後の秘境、アマゾンへ。』特集でも、色鮮やかな衣装を纏ったアマゾン少数民族の写真を撮影しています」

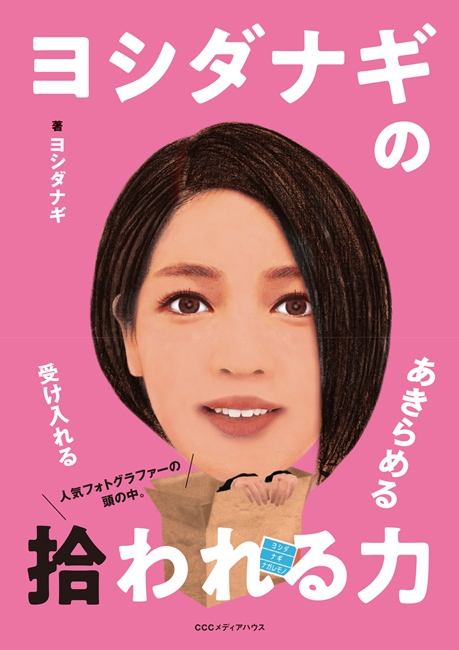

『ヨシダナギの拾われる力』(CCCメディアハウス)。「ヨシダナギさん初のエッセイも発売され、大きな反響を呼んでいます」

【プロフィール】

Pen 編集長 / 安藤貴之(左)

1965年、東京生まれ。明治大学政治経済学部を卒業したのち、新聞記者などを経て、1995年にTBSブリタニカ入社。当時、同社が版元だった『Pen』に創刊から携わり、副編集長を経て2005年に編集長就任。プライベートではブリティッシュロックを愛し、ギブソンのアコースティックギターをかき鳴らす。

Pen Online https://www.pen-online.jp/

Pen Magazine International https://pen-online.com/

ブックセラピスト / 元木 忍(右)

ココロとカラダを整えることをコンセプトにした「brisa libreria」代表取締役。大学卒業後、学研ホールディングス、楽天ブックス、カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)とつねに出版に関わり、現在はブックセラピストとして活躍。「brisa libreria」は書店、エステサロン、ヘアサロンを複合した“癒し”の場所として注目されている。

聞き手=三宅 隆 撮影=泉山 美代子

まだまだ続きますので、どうぞお楽しみに

まだまだ続きますので、どうぞお楽しみに