仕事や勉強、作業の効率をアップさせる高機能をもつ “はかどり文房具” の年間ナンバーワンを投票によって決定する、「文房具総選挙2024」がスタートしました。ここでは、【機能別部門】「印をつける・分類する」部門にノミネートされた文房具9点を紹介していきます。

【ノミネート商品をまずは写真でチェック!】

【「印をつける・分類する」部門】

「その手があったか!」と膝を打ちたくなる捺印アイテムを中心に画期的なアイテムがラインナップ。本来の機能を十分に発揮しながらも、 日常に馴染むオシャレなデザインのアイテムが多い。全9点がノミネートしました。

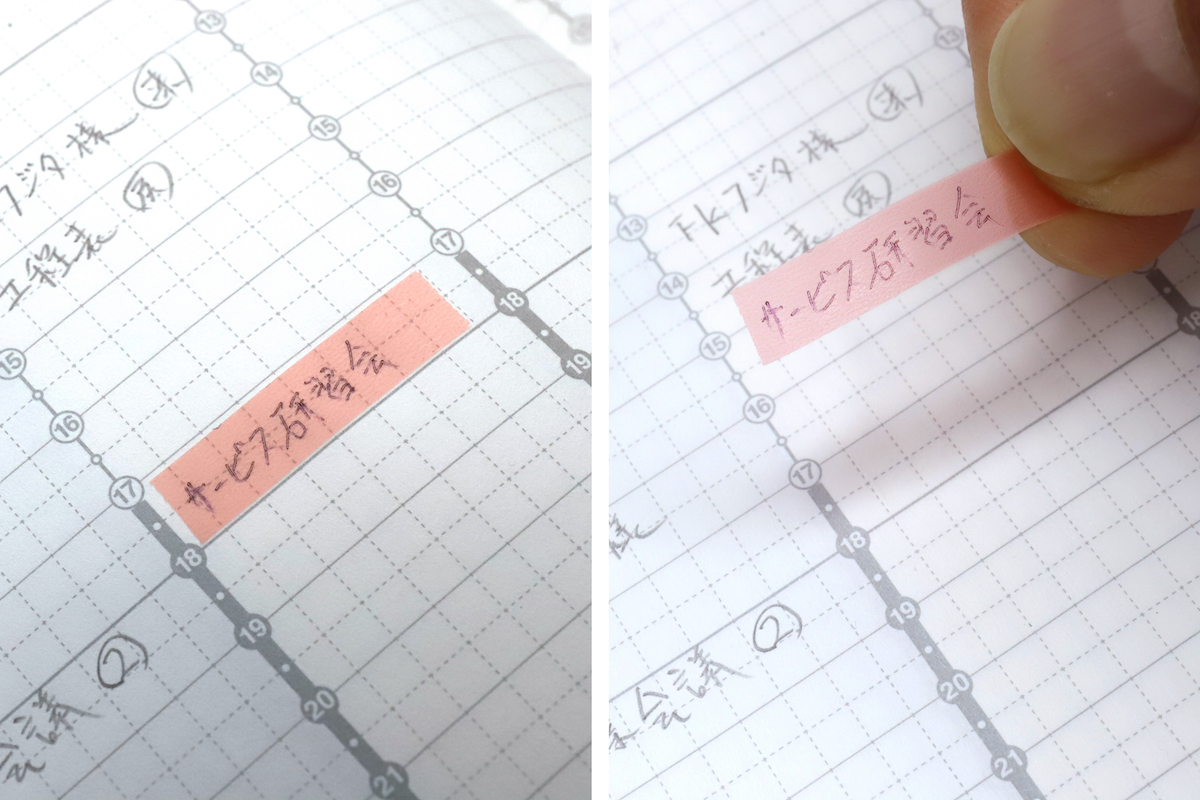

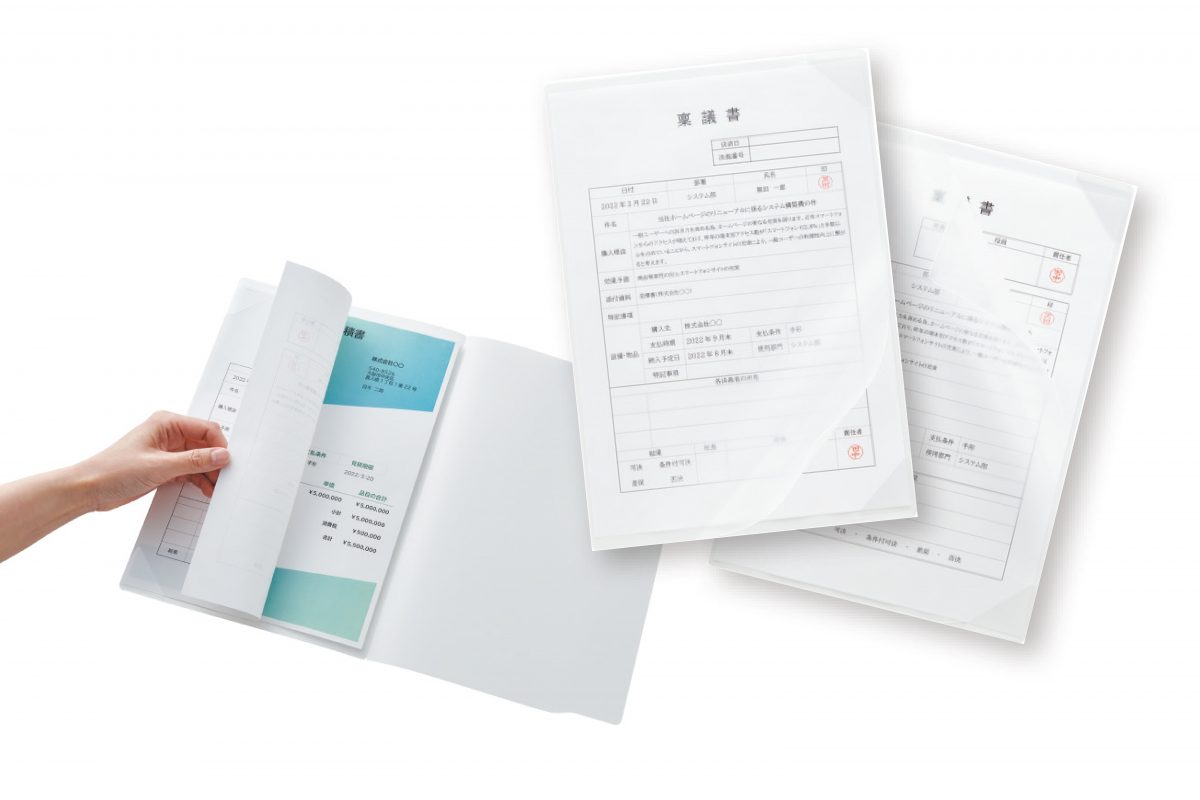

No.50

リヒトラブ

かんたん検印ホルダー

528円(5枚入り)

ホルダーから取り出さないから押印スピードアップ!

検印欄がどの位置にあってもカバーをめくるだけで簡単に押印できる書類ホルダー。2か所に付けられた三角形のストッパーが、書類の脱落を防ぐとともに、書類をめくりながらの閲覧を可能にしている。

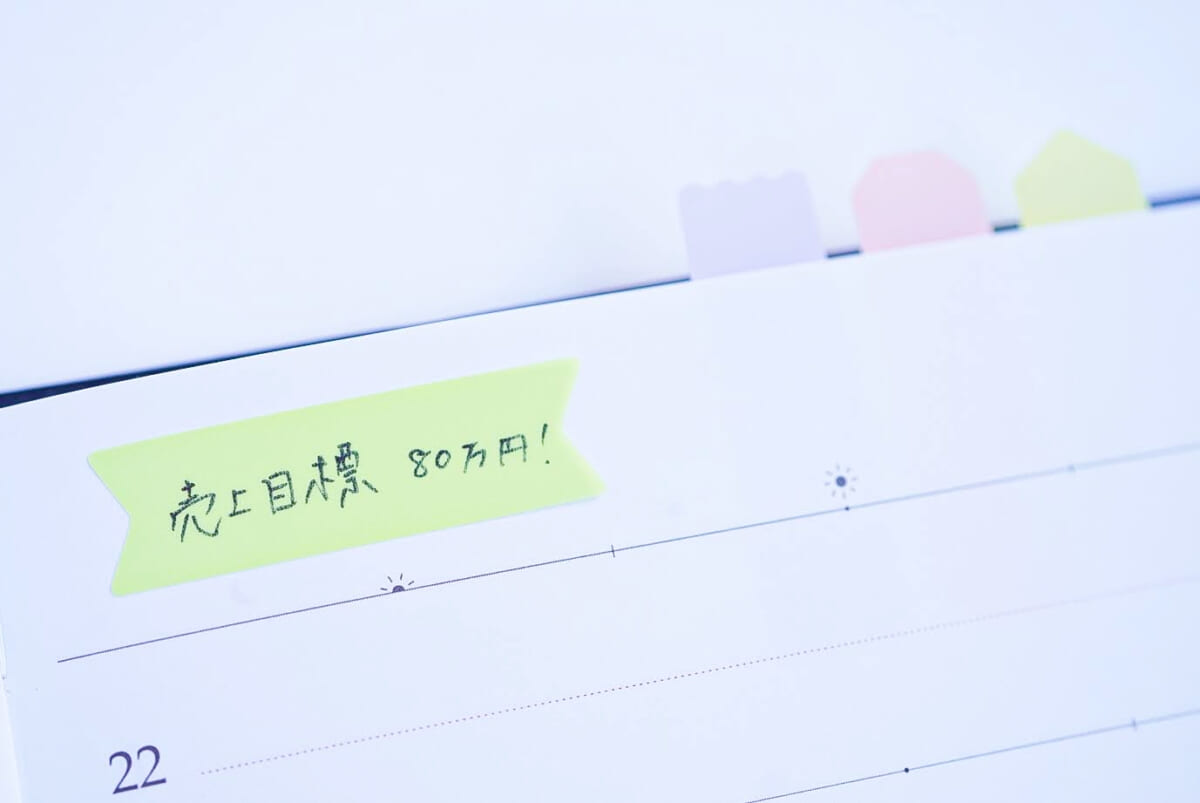

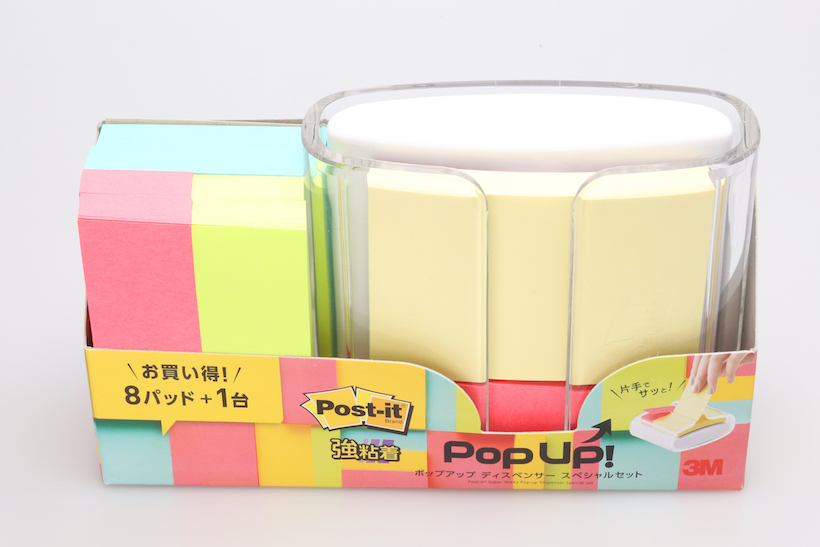

No.51

マークス

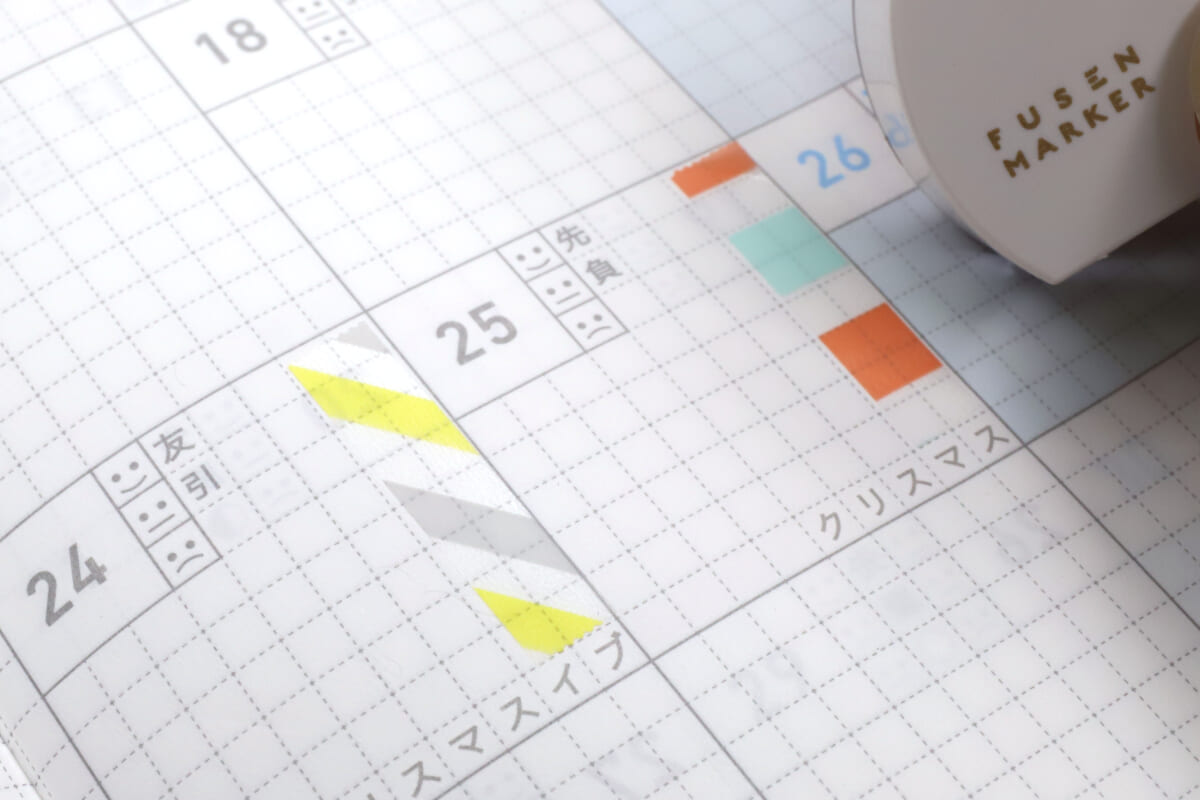

マステ 水性ペンで書けるマスキングテープ・ミシン目入り シート

各880円

好みや用途に合わせてちぎって使えるマステ

メモパッドのように綴じられた剥離紙付きのシート型マステ。横にミシン目が4本入っており、好みの太さにカットできる。剥離紙の一部だけを剥がして、付箋のようにも使用可能。水性ペンでも書き込める。

No.52

無印良品

全面のりデッドライン付箋紙

250円(3色・各30枚)

〆切管理に役立つ日付欄が入った剥がれにくい付箋

日付欄があり〆切の管理などにも使える付箋。ウラ側のほぼ全面にのりが付いており、貼り付けた際にピラピラせず剥がれにくい。メモ欄は文字を真っ直ぐ書き込める方眼罫入り。色が鮮やかでよく目立つ。

No.53

シヤチハタ

つまめるはんこ

4800円

持ちやすさを追求した新形状でまっすぐきれいに押せる

持ち手に“くびれ”を設けたはんこ。印影の傾き調整がしやすく、支点が下がったことでズレにくく、安定してきれいに押せる。傾斜が指にフィットし、下方向に力を込めやすい。専用ケース付き。

No.54

シヤチハタ

布用下地スプレー にじみガード

605円

布にシュシュッとかけるだけで名前書きのにじみを防止

布や衣類のタグなどに、油性ペンで書き込んだときに起きる“にじみ”を防ぐスプレー。布に吹きかけて乾かせば、スプレー液に含まれる樹脂が繊維の隙間を埋めて、後から使うインクのにじみを抑える。

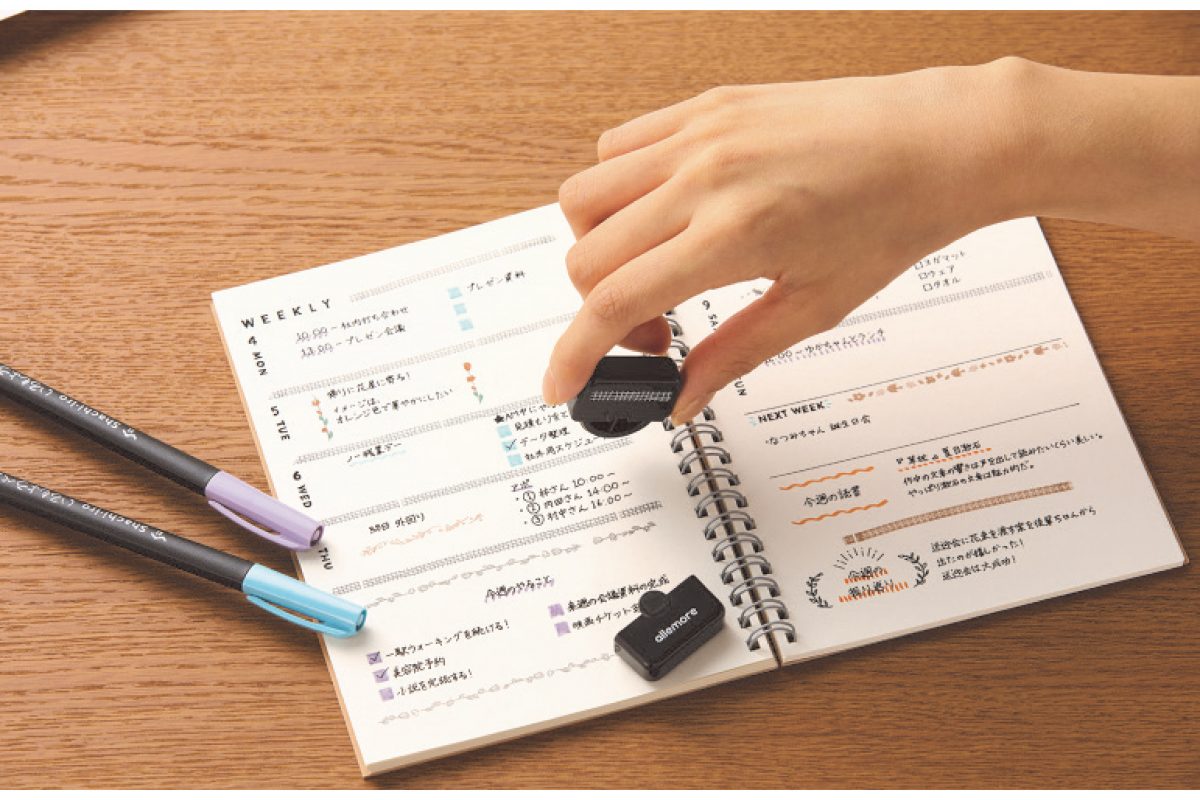

No.55

シヤチハタ

nototo roller

各836円

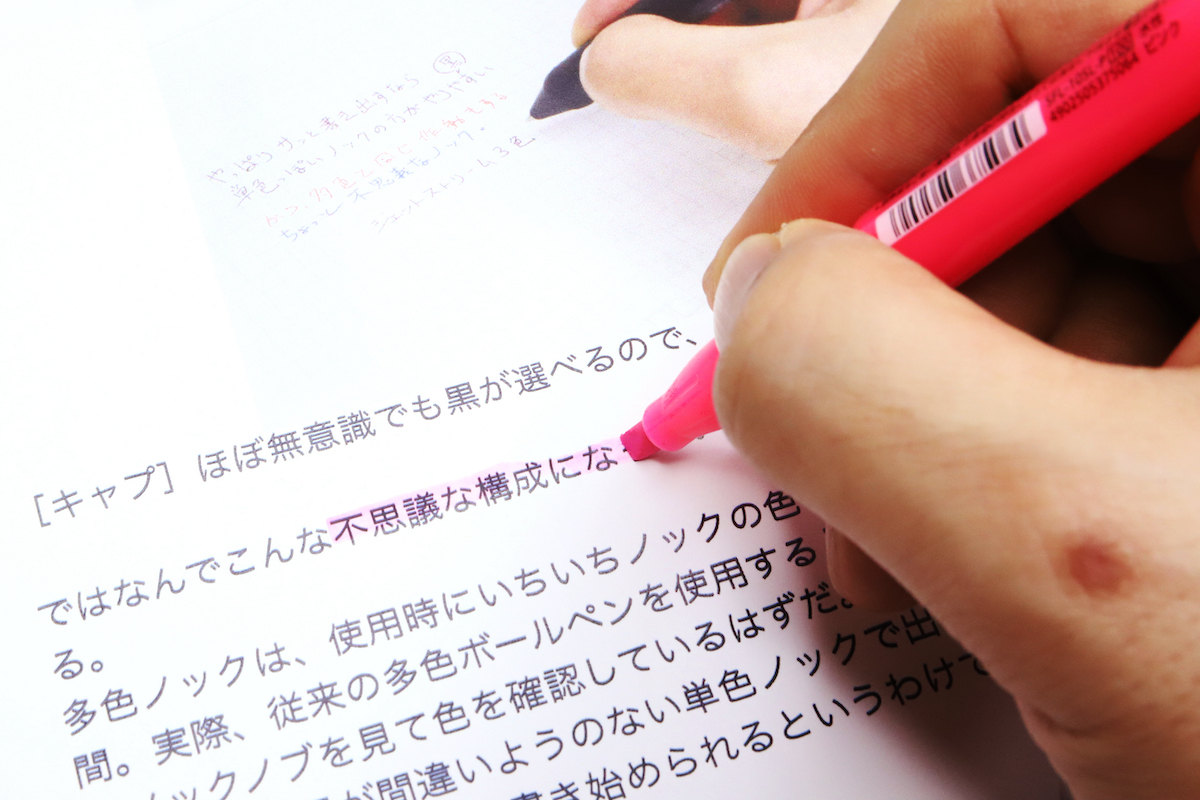

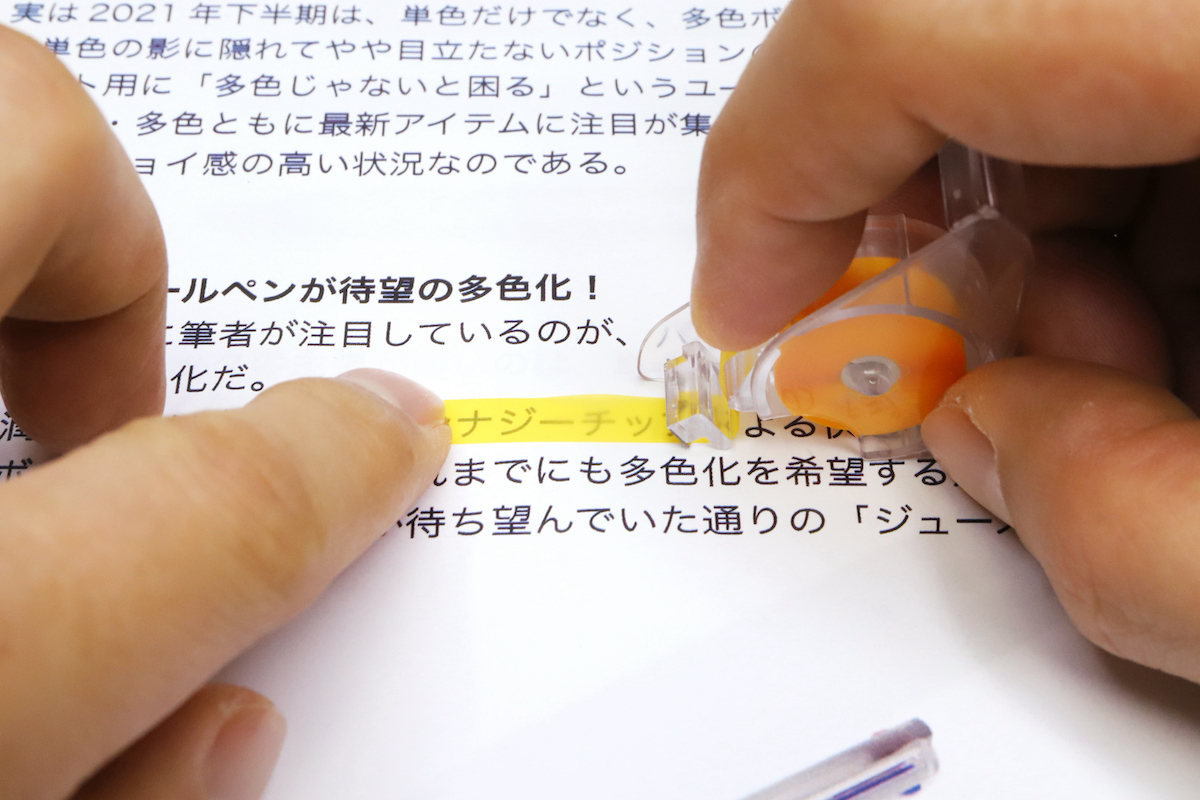

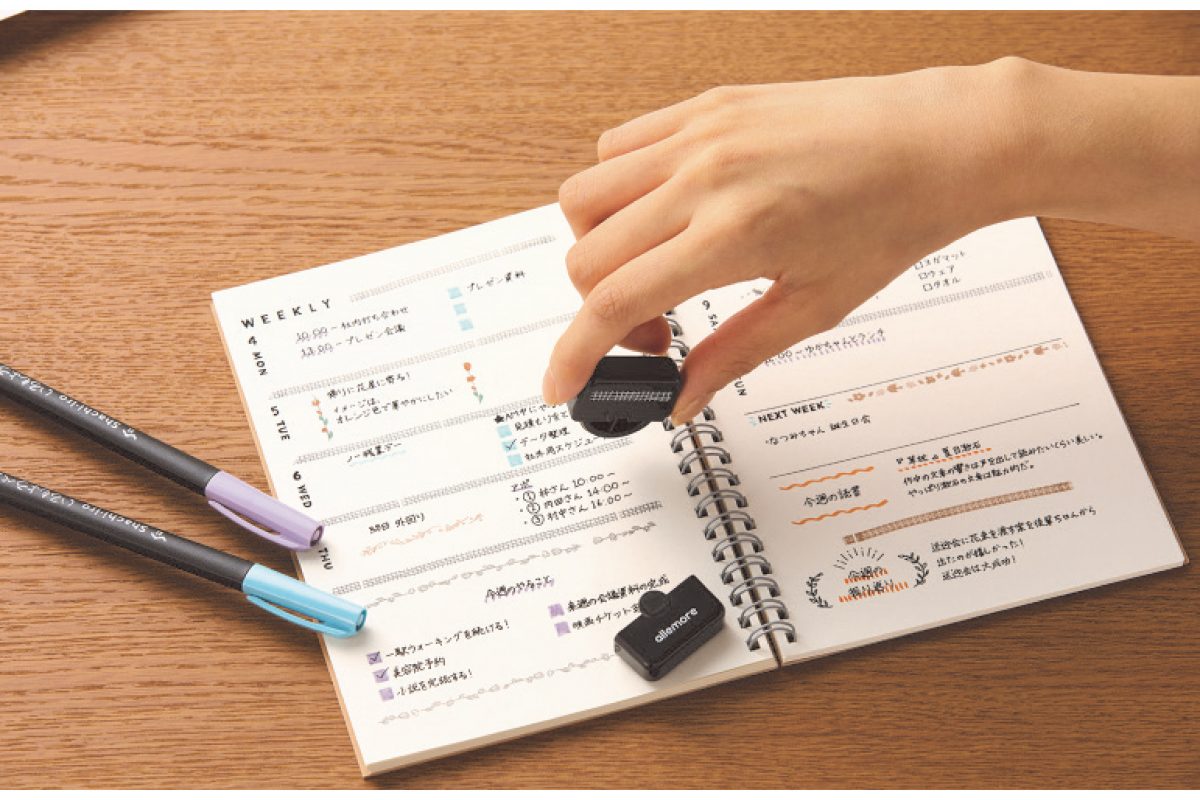

コロコロ転がすだけで手帳やカードがかわいく変身

手帳やメッセージカードなどを簡単にデコレーションできるローラー型のスタンプ。油性顔料が染み込んでいるため、上から水性ペンで彩色してもにじみにくい。コンパクトサイズで持ち運びがラク。

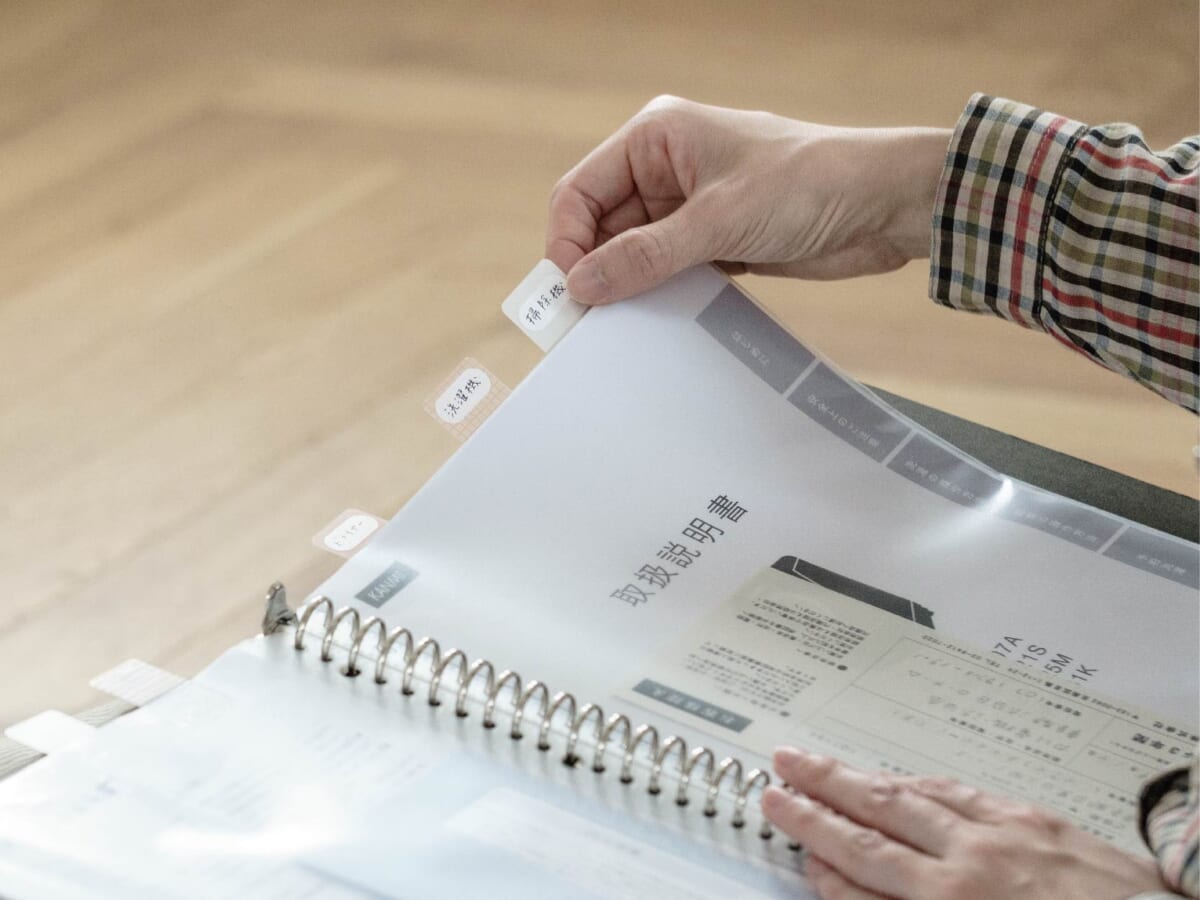

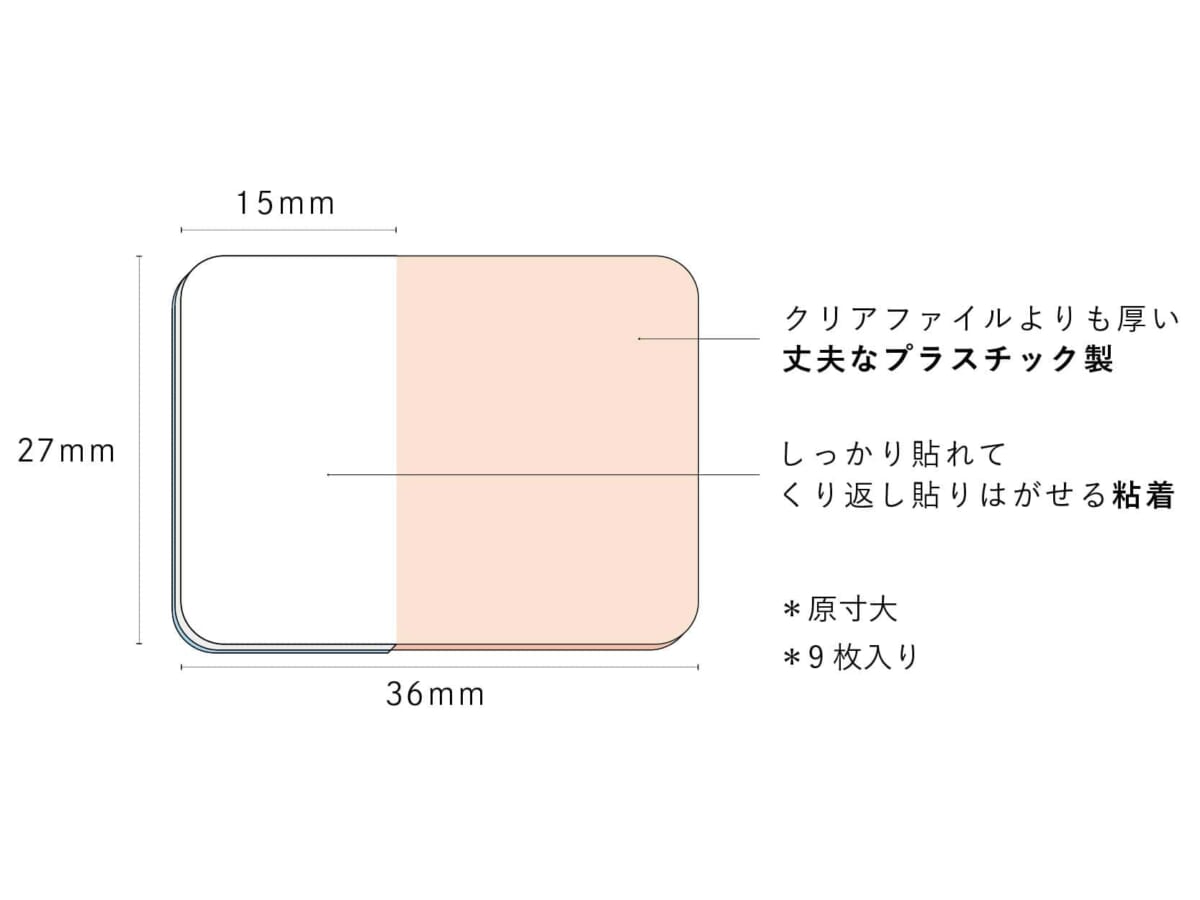

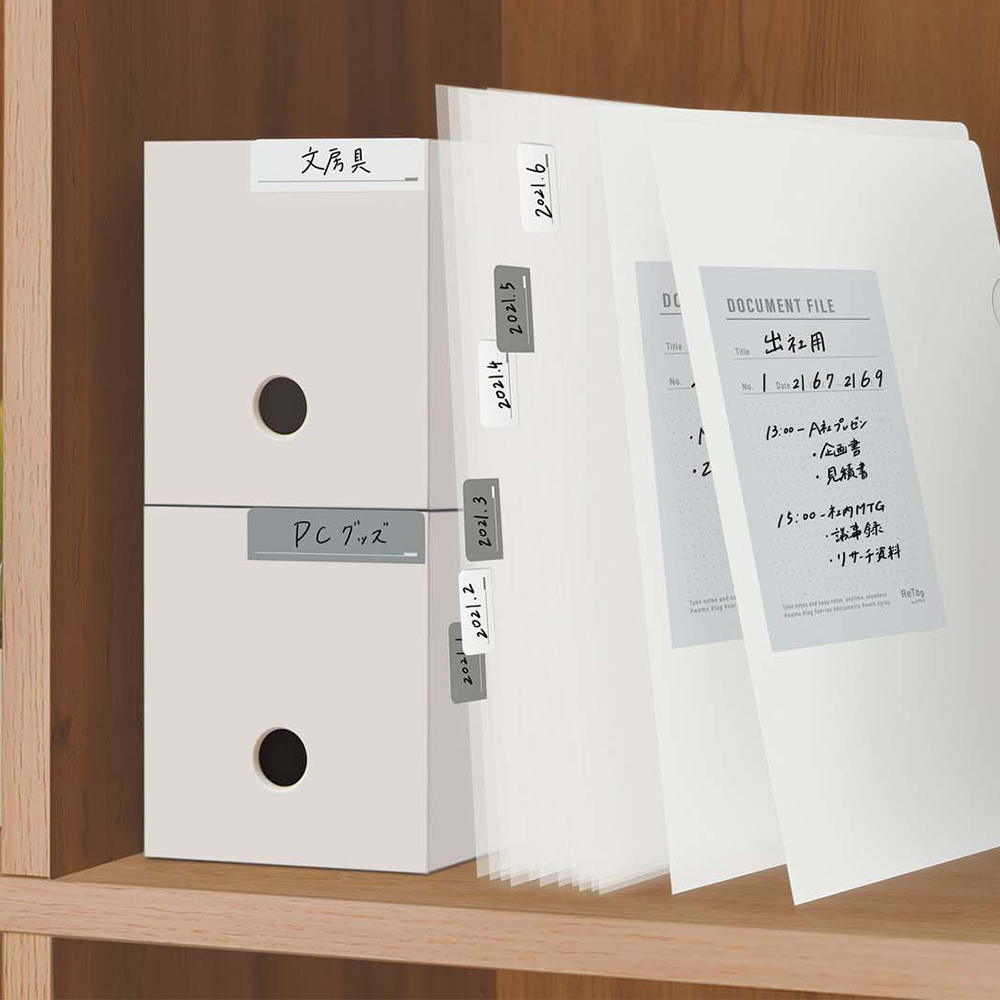

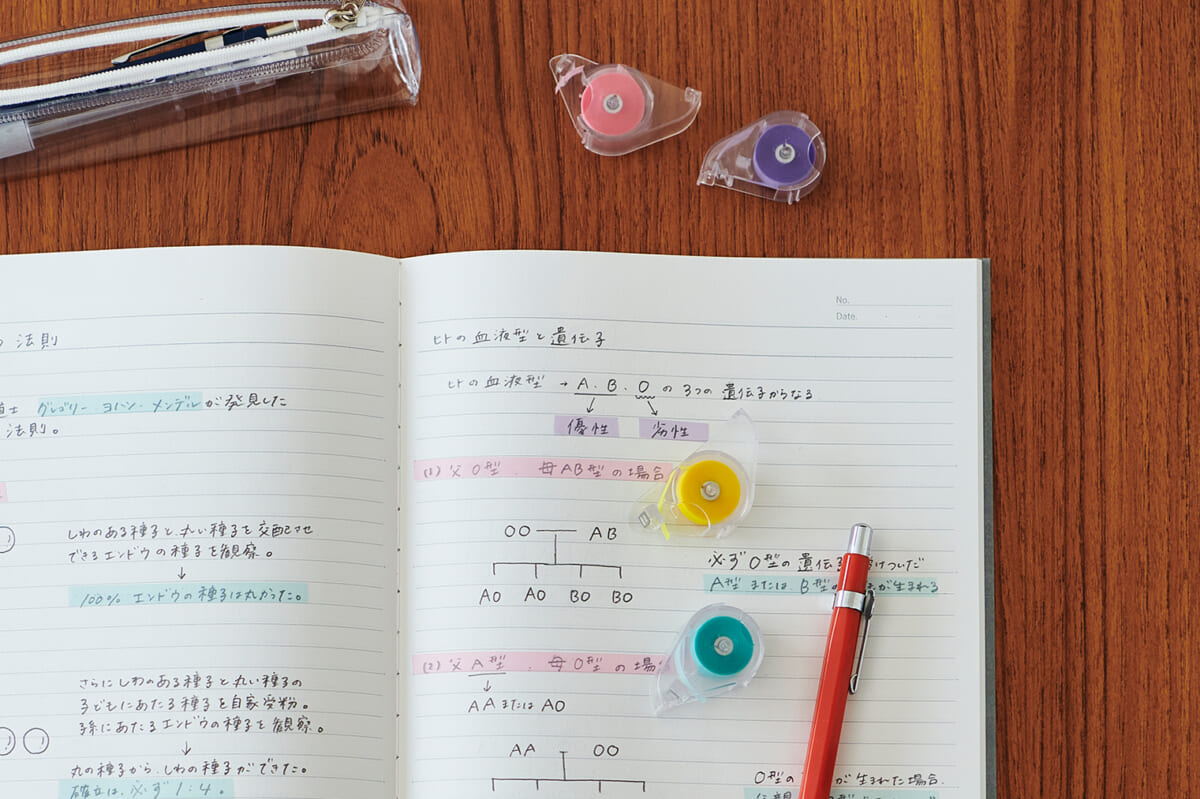

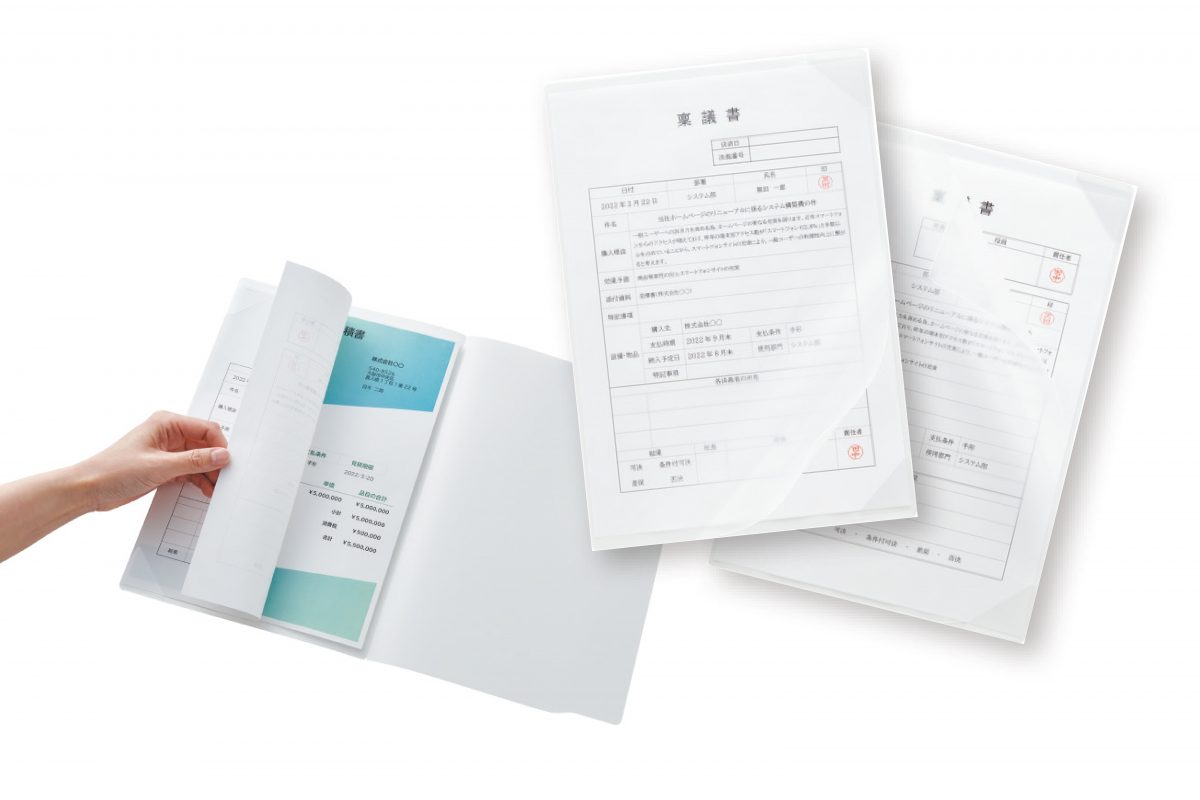

No.56

カンミ堂

ファイルタブ

495円

クリアファイルを分類して引き出しやすさも叶える

クリアファイルに貼ることで書類を見つけやすくするインデックス。丈夫なプラスチック製で、つまんで引っ張って書類を引き出せるタブとしても機能する。部屋やオフィスに馴染む透け感のあるデザイン。

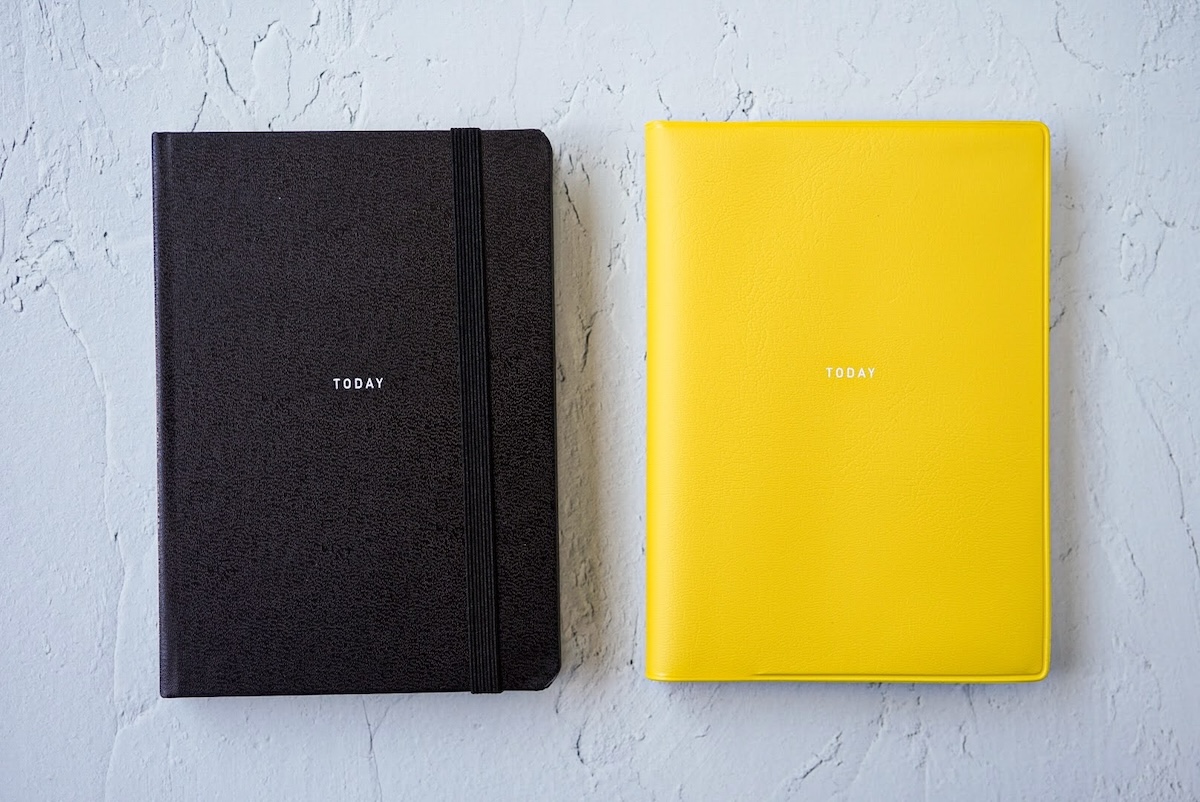

No.57

リヒトラブ

ふせんボード

1320円

付箋に書いたカンペをカメラ目線のままチェックできる

ノートPCの上部に付箋を貼るスペースを確保できるボード。オンライン会議や面接などの要点を書いた付箋を貼れば、カメラ目線のまま内容をチェックできる。設置はストッパーをPCに引っ掛けるだけ。

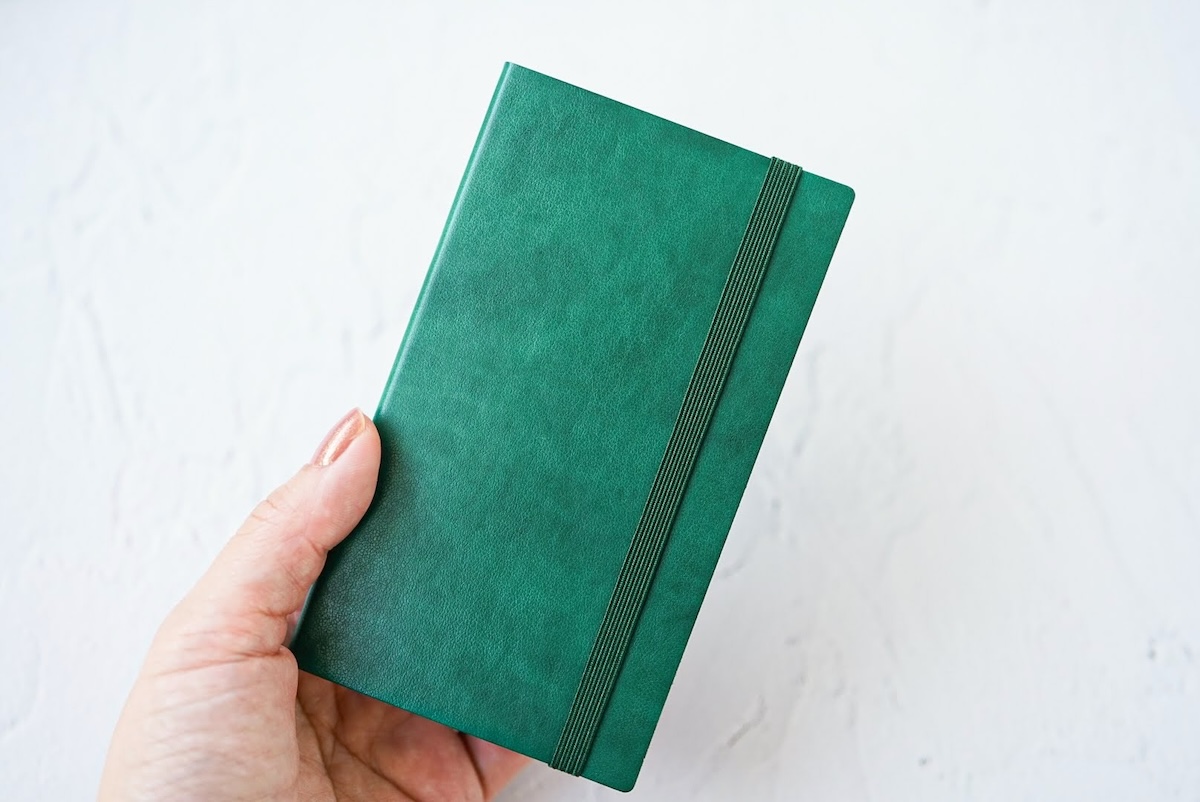

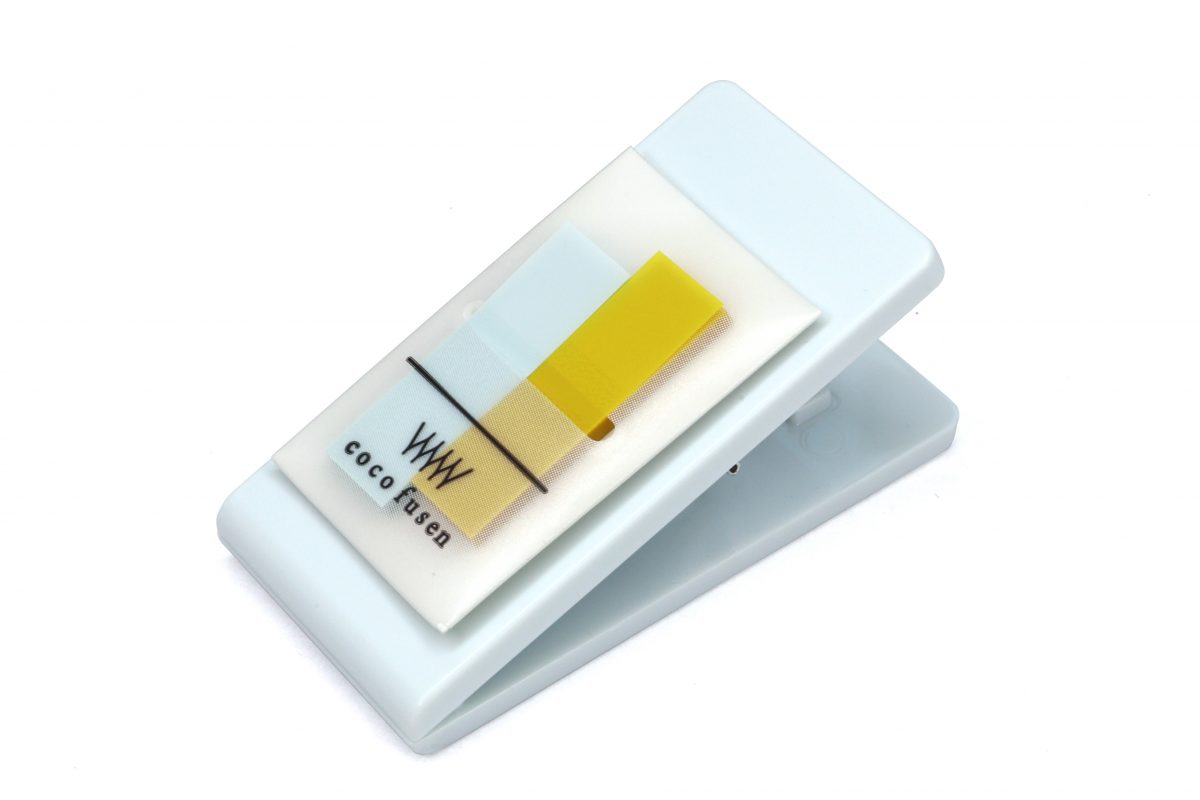

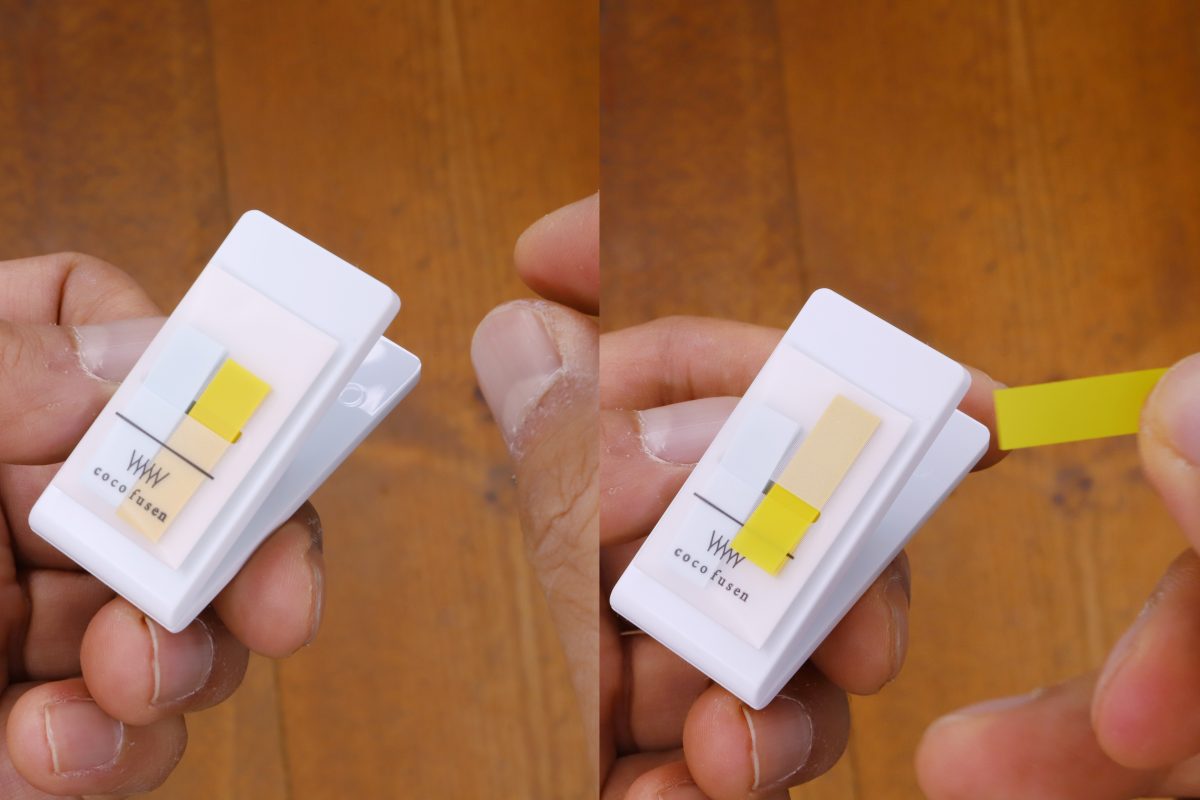

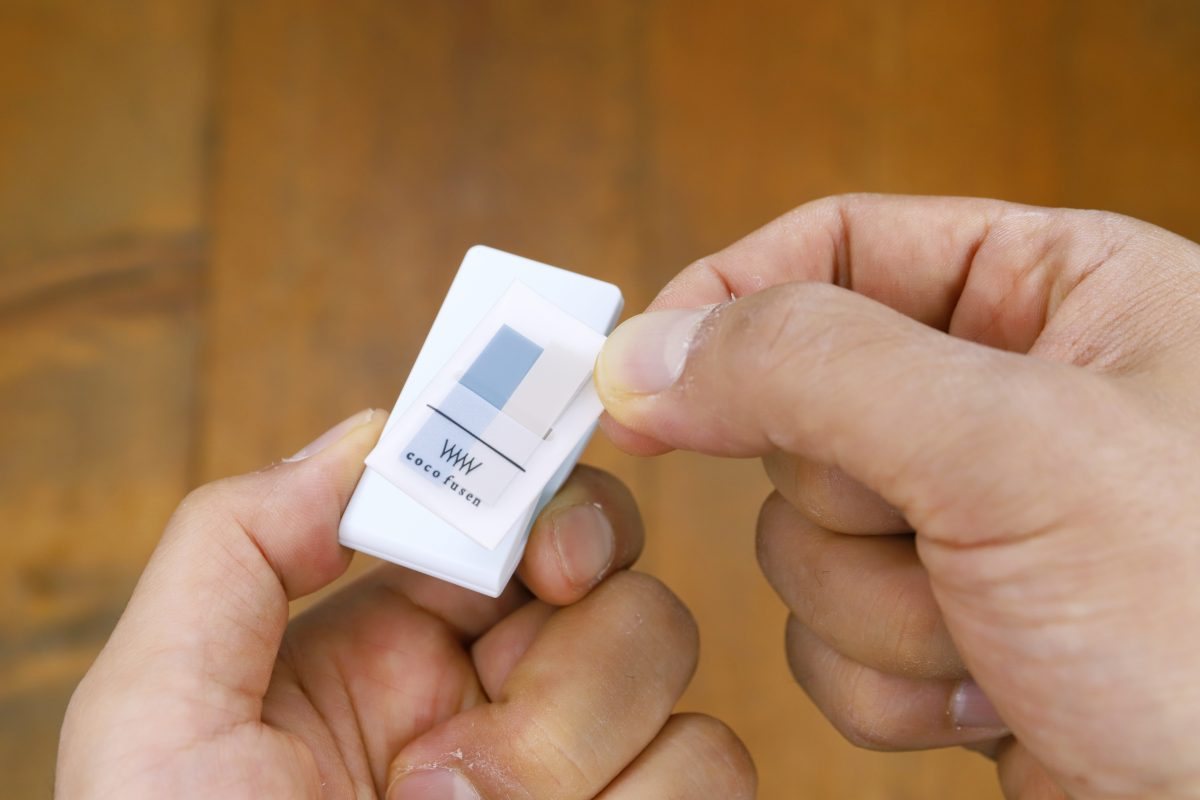

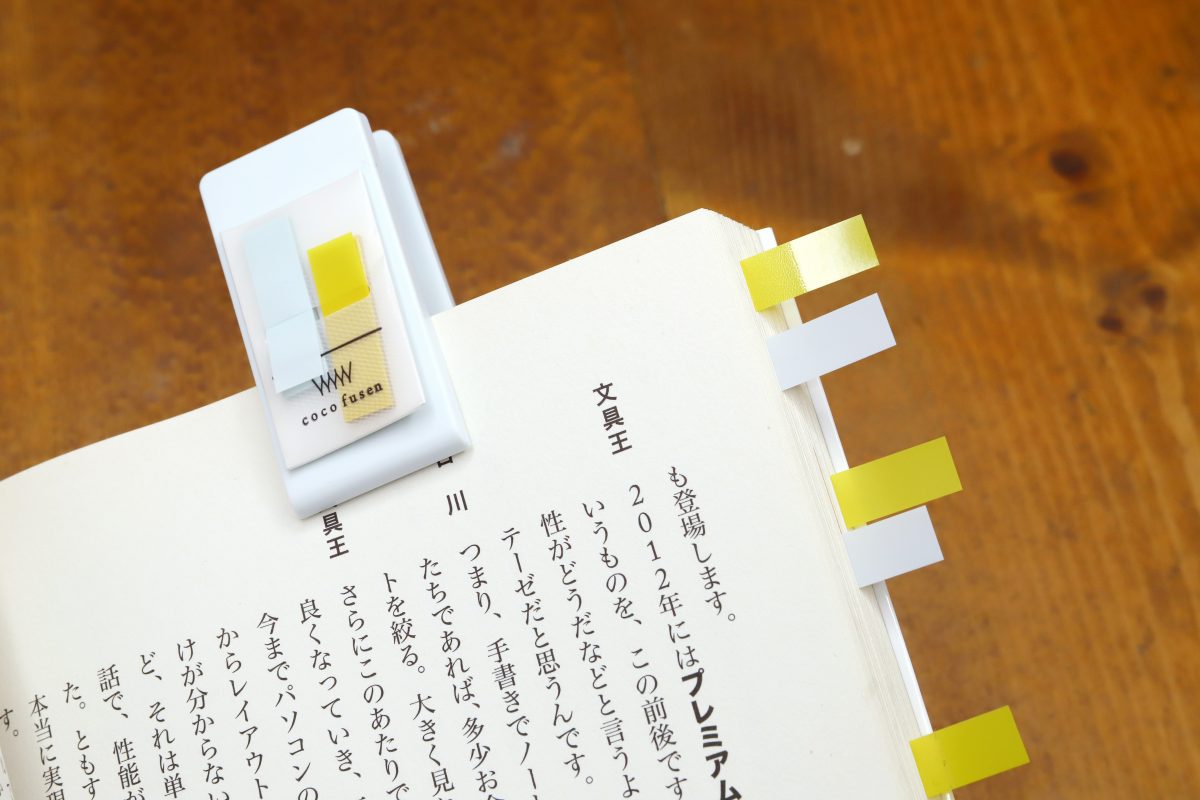

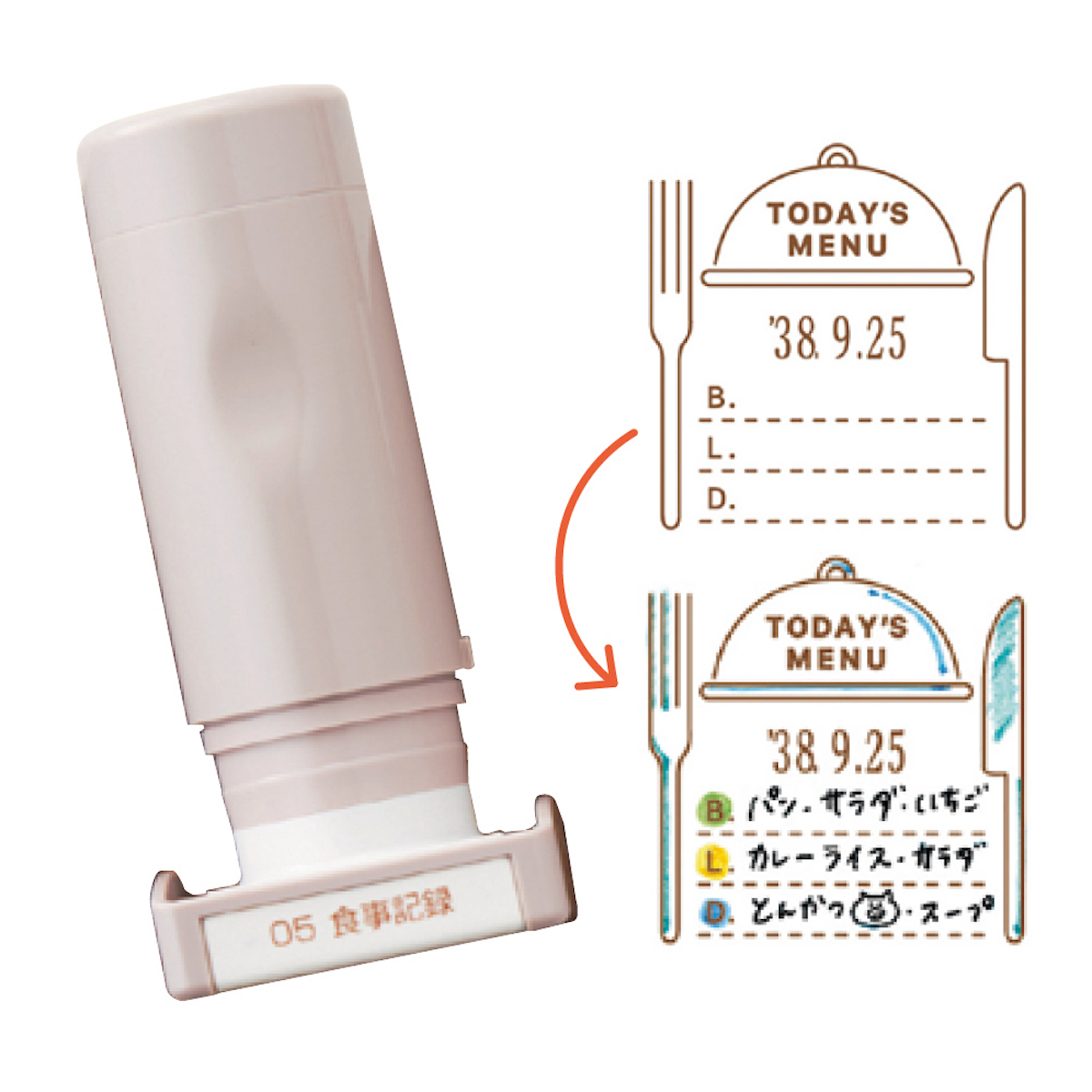

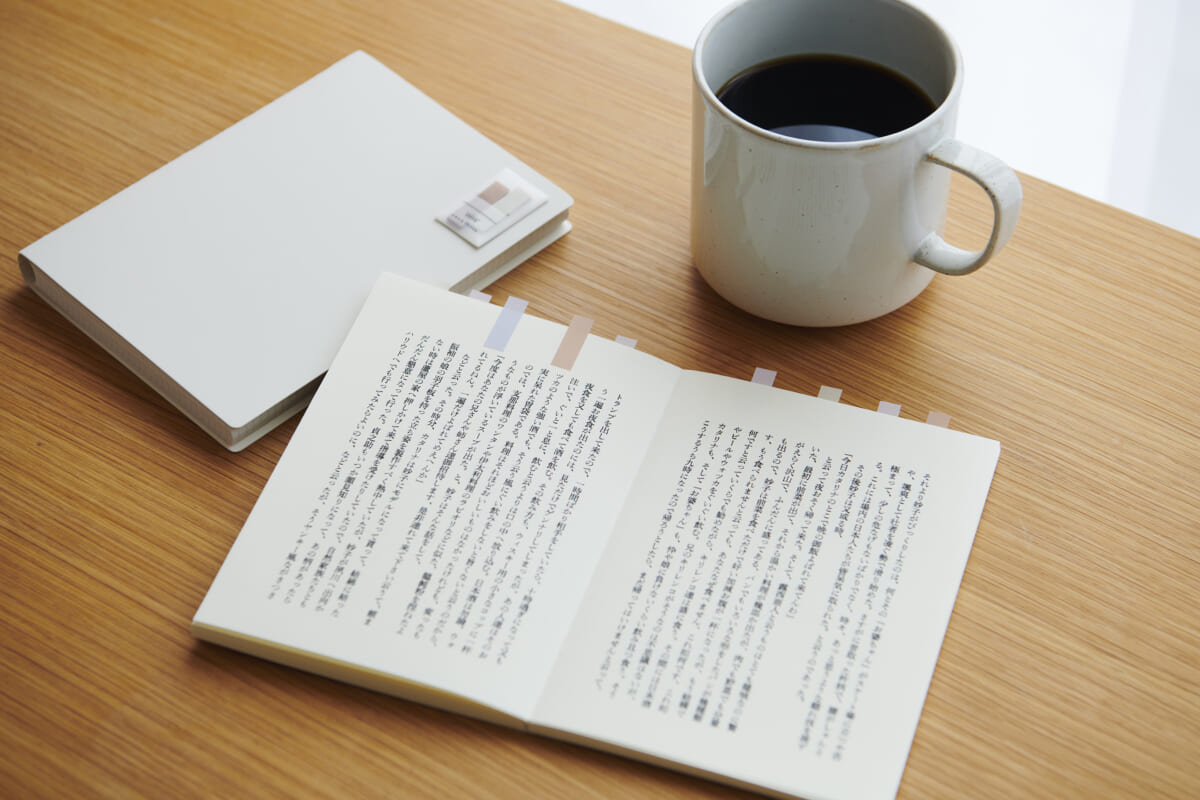

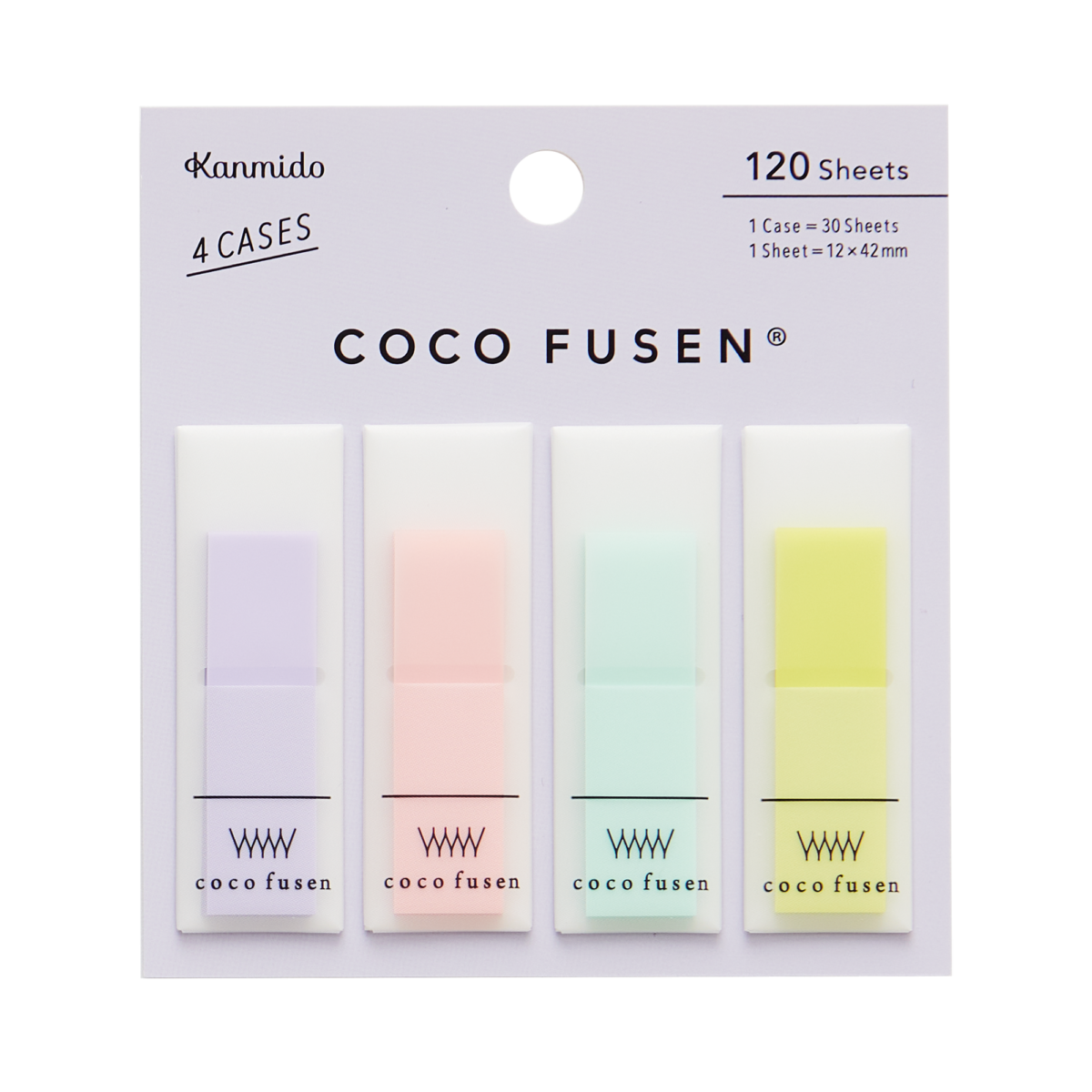

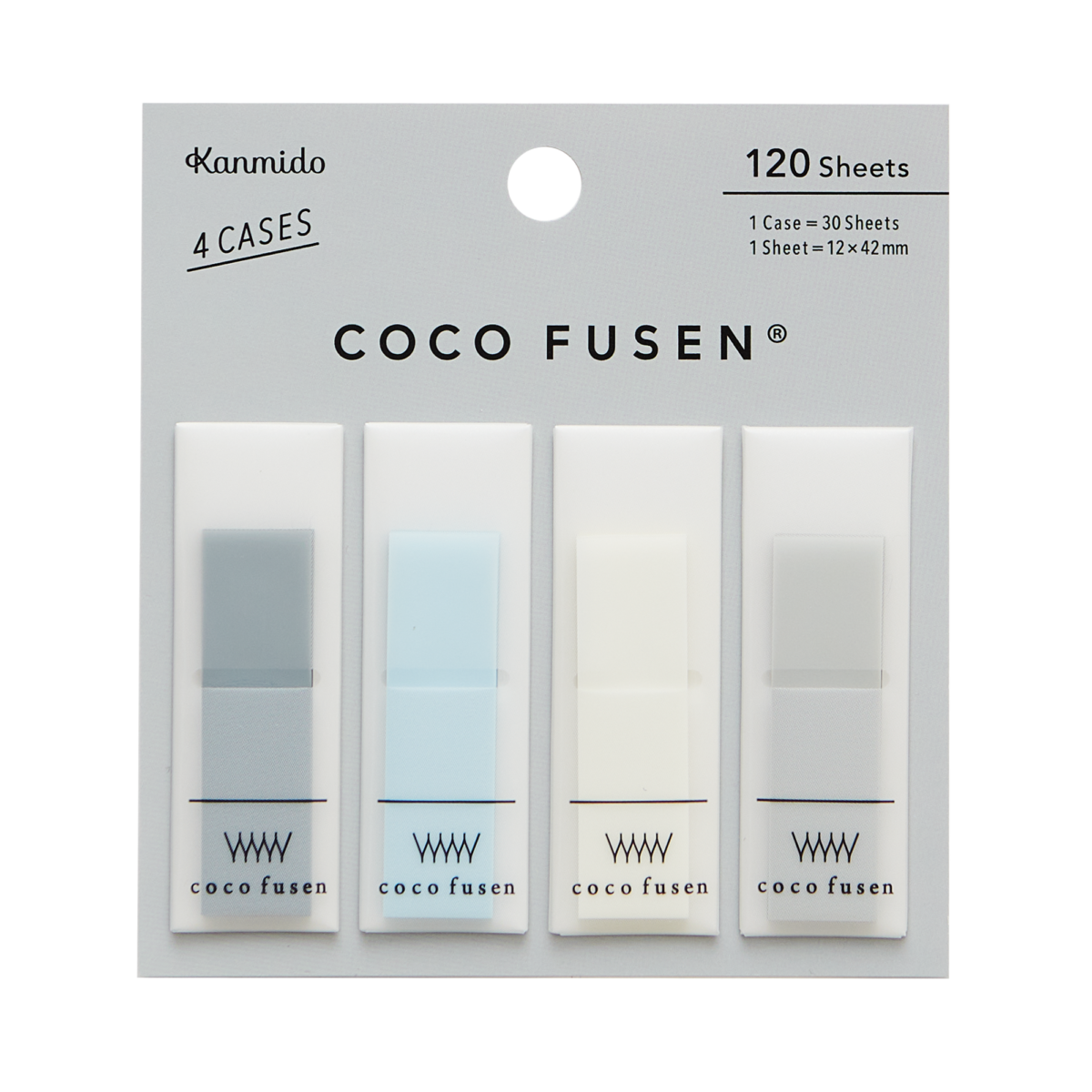

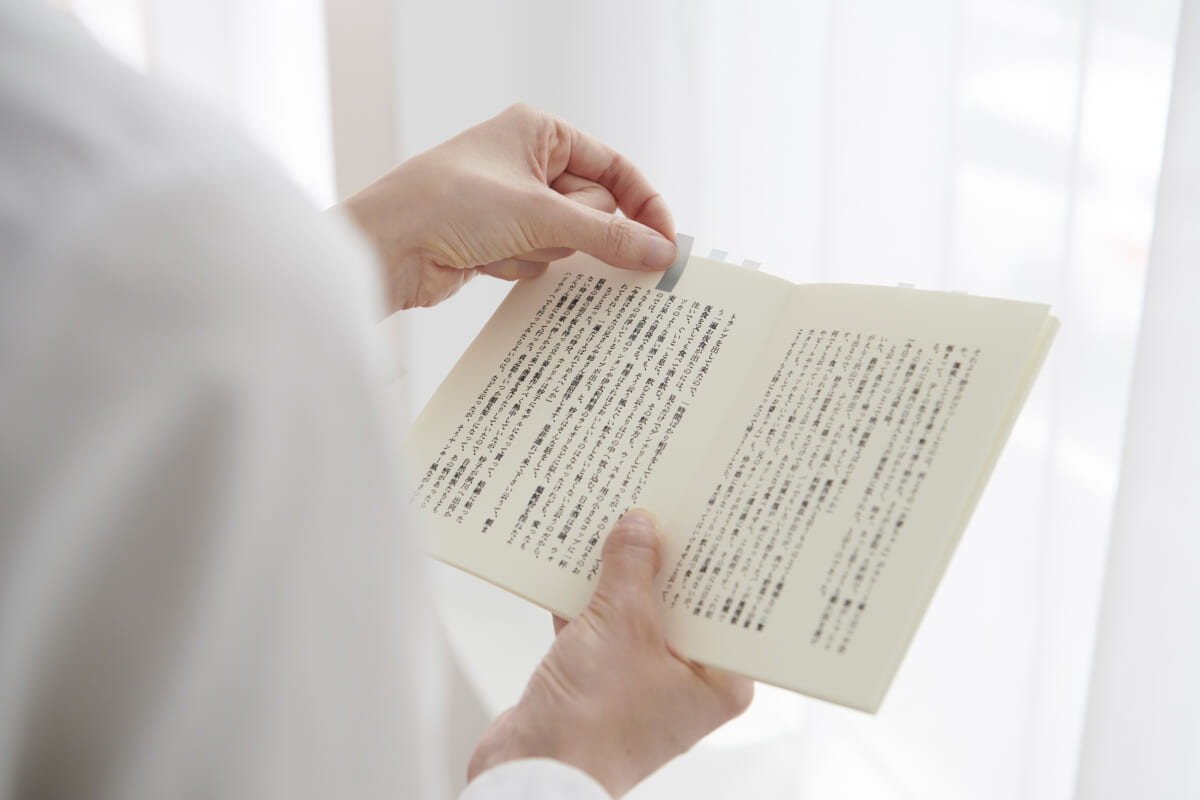

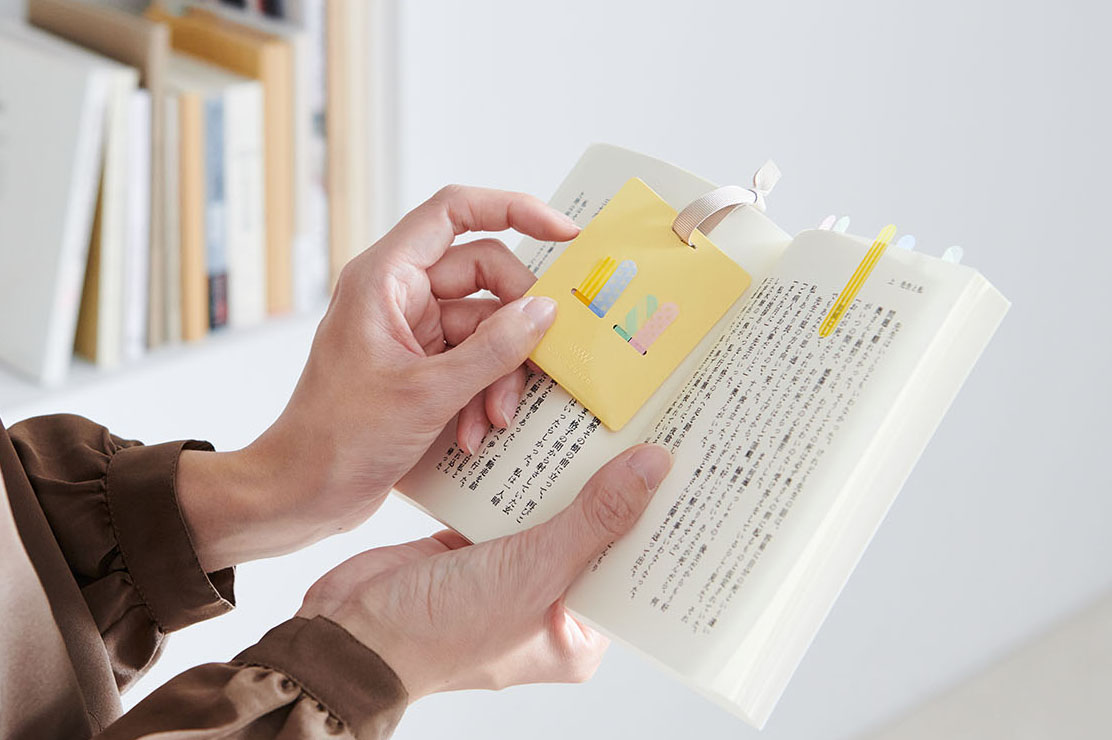

No.58

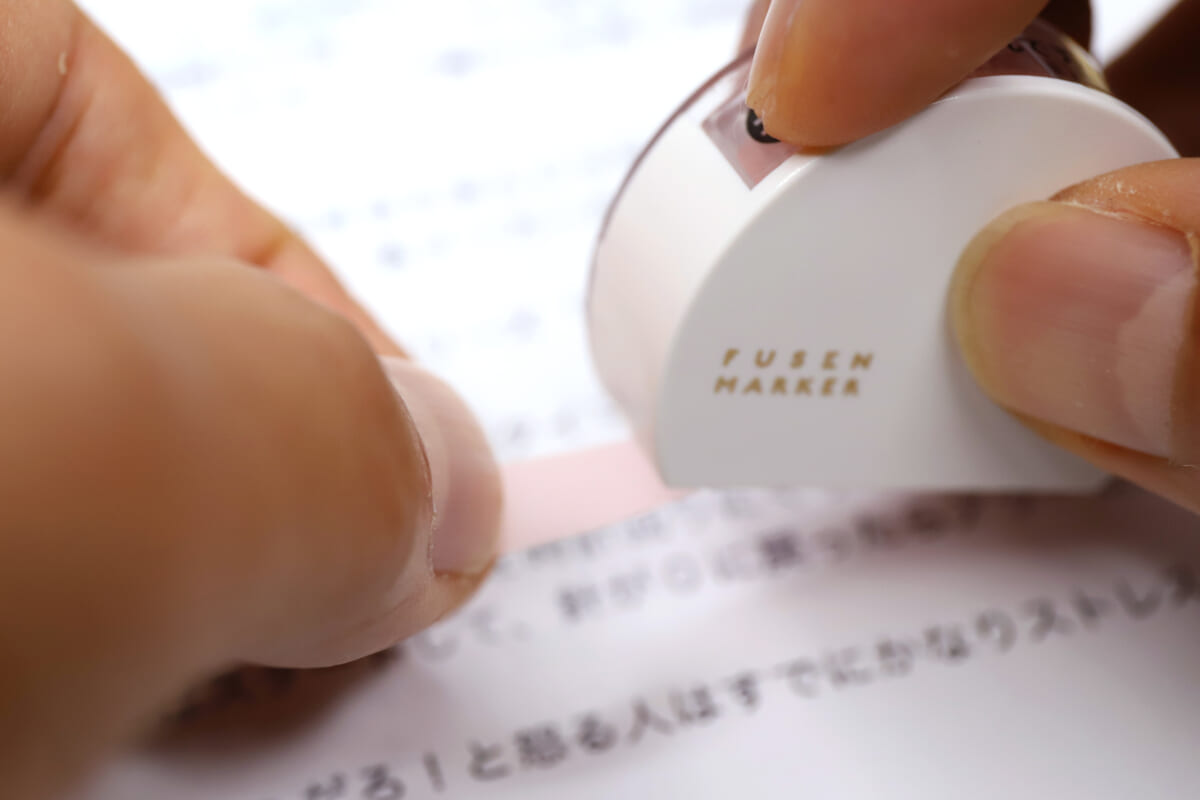

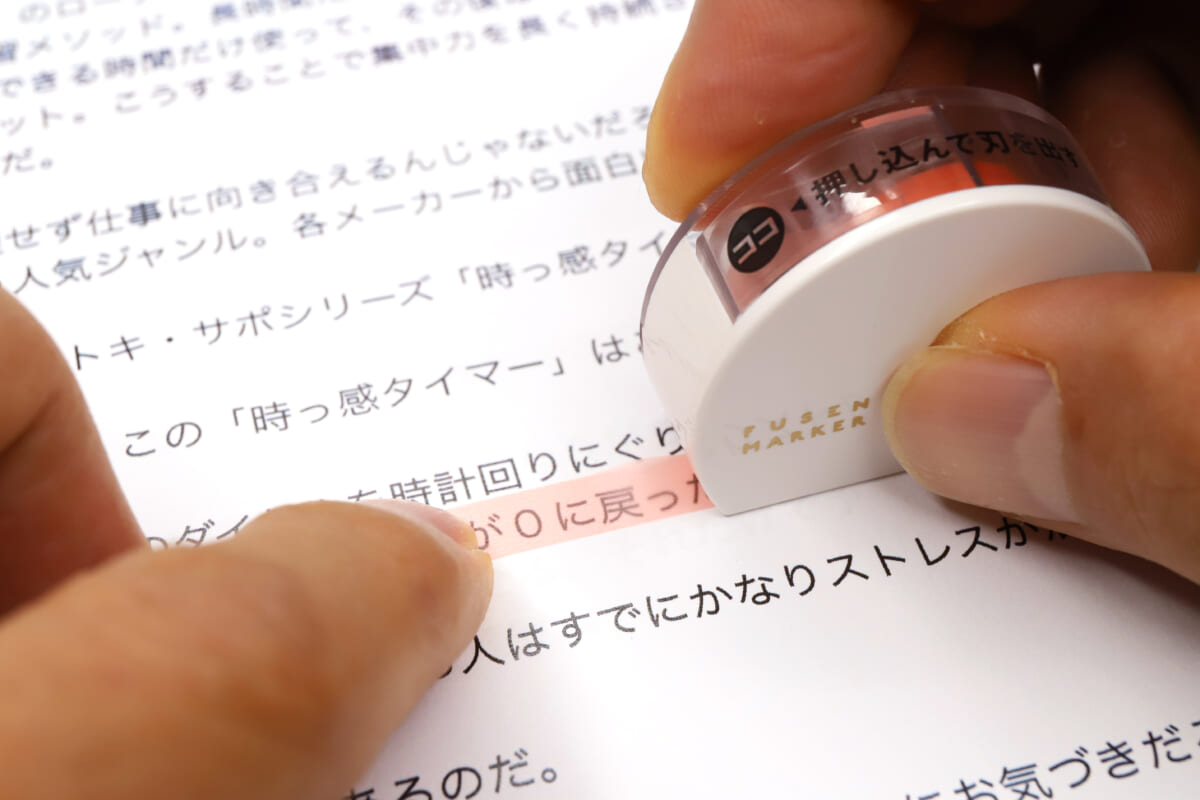

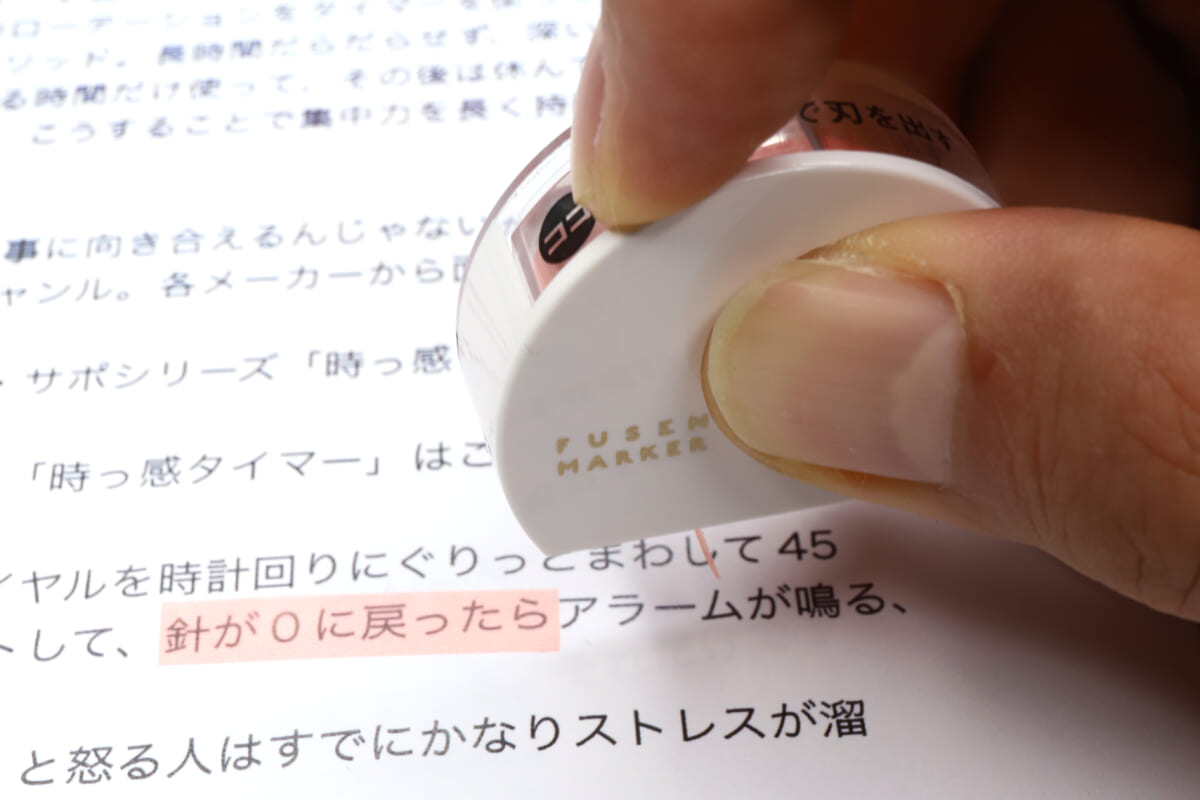

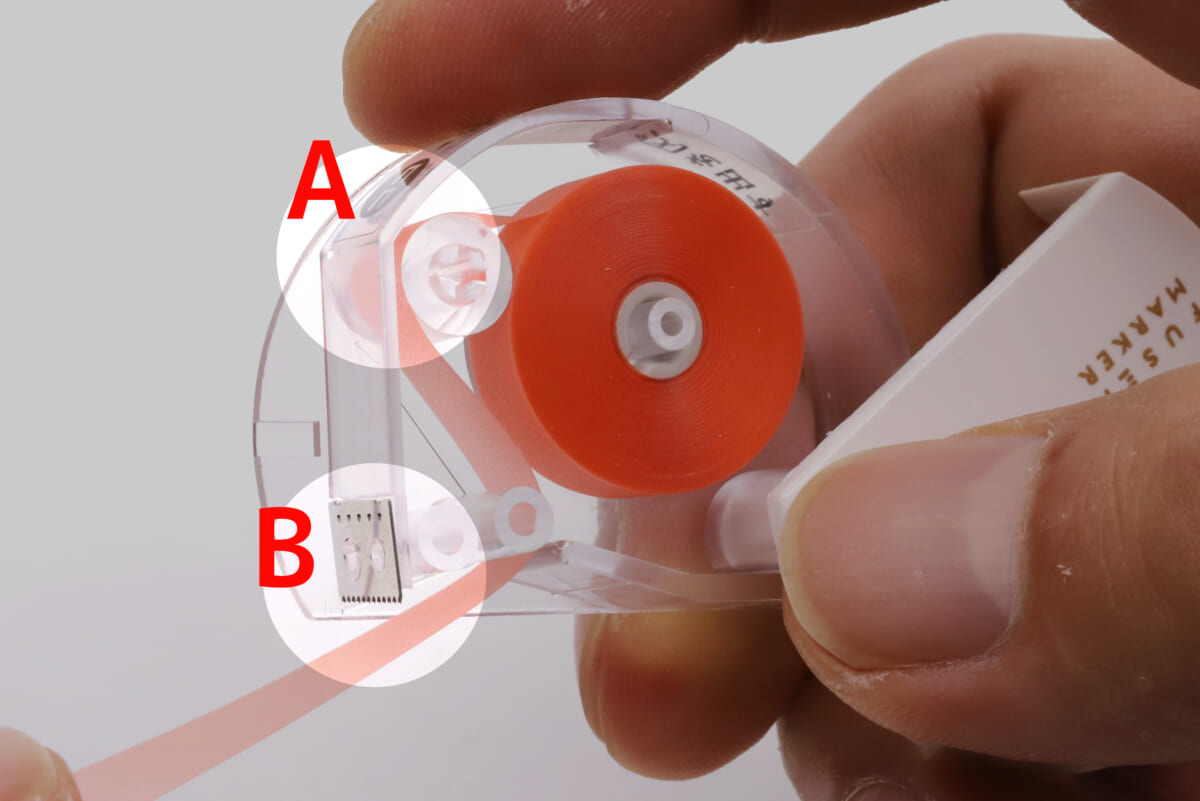

カンミ堂

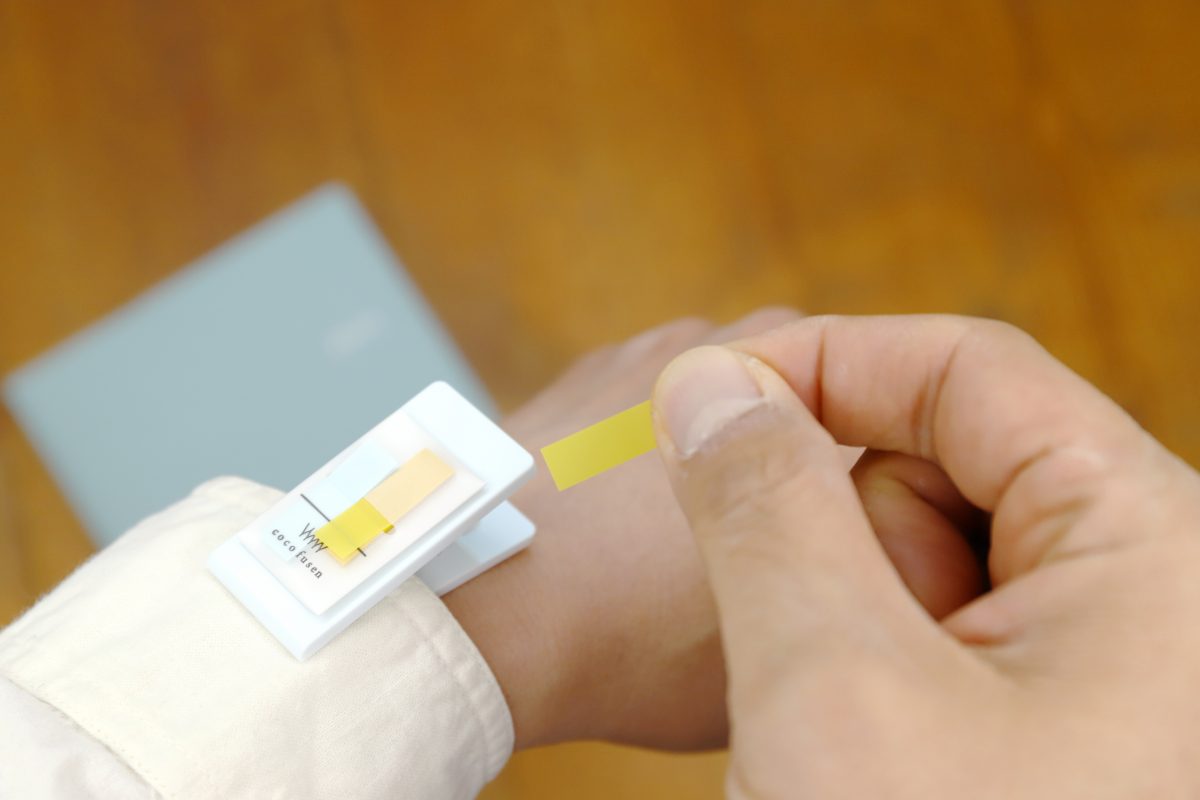

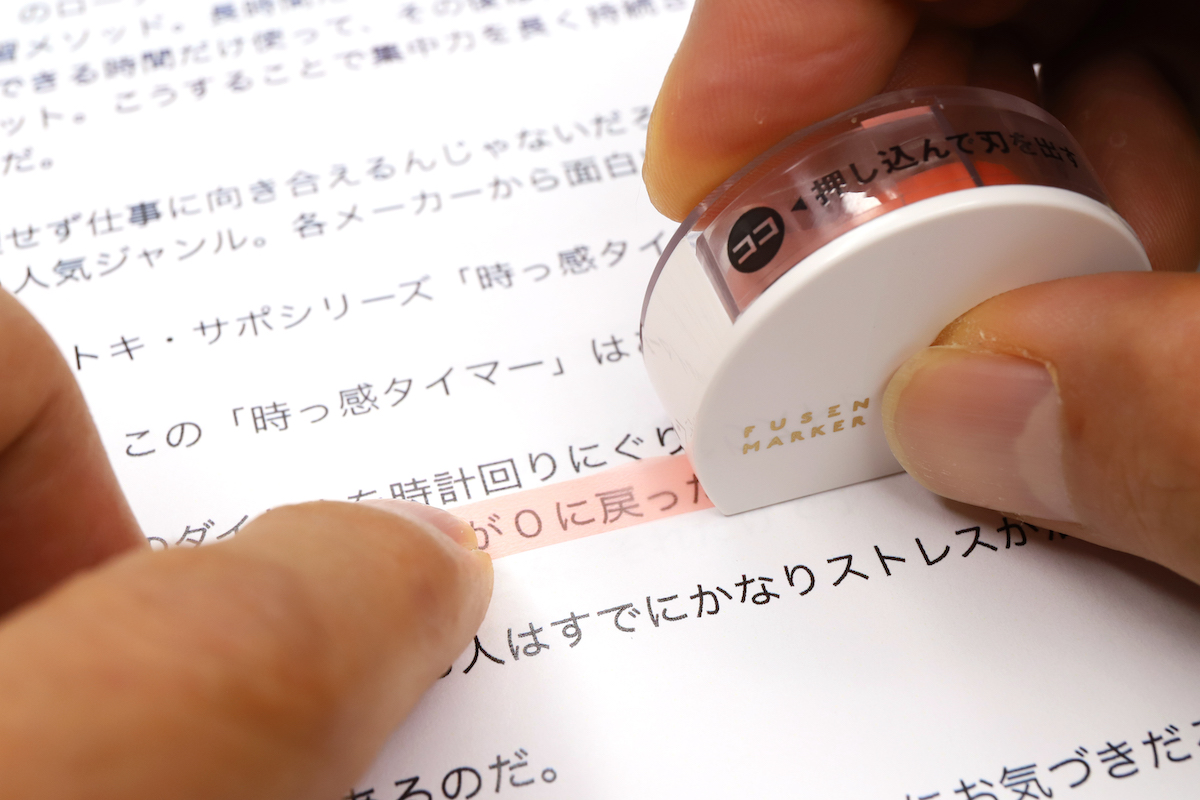

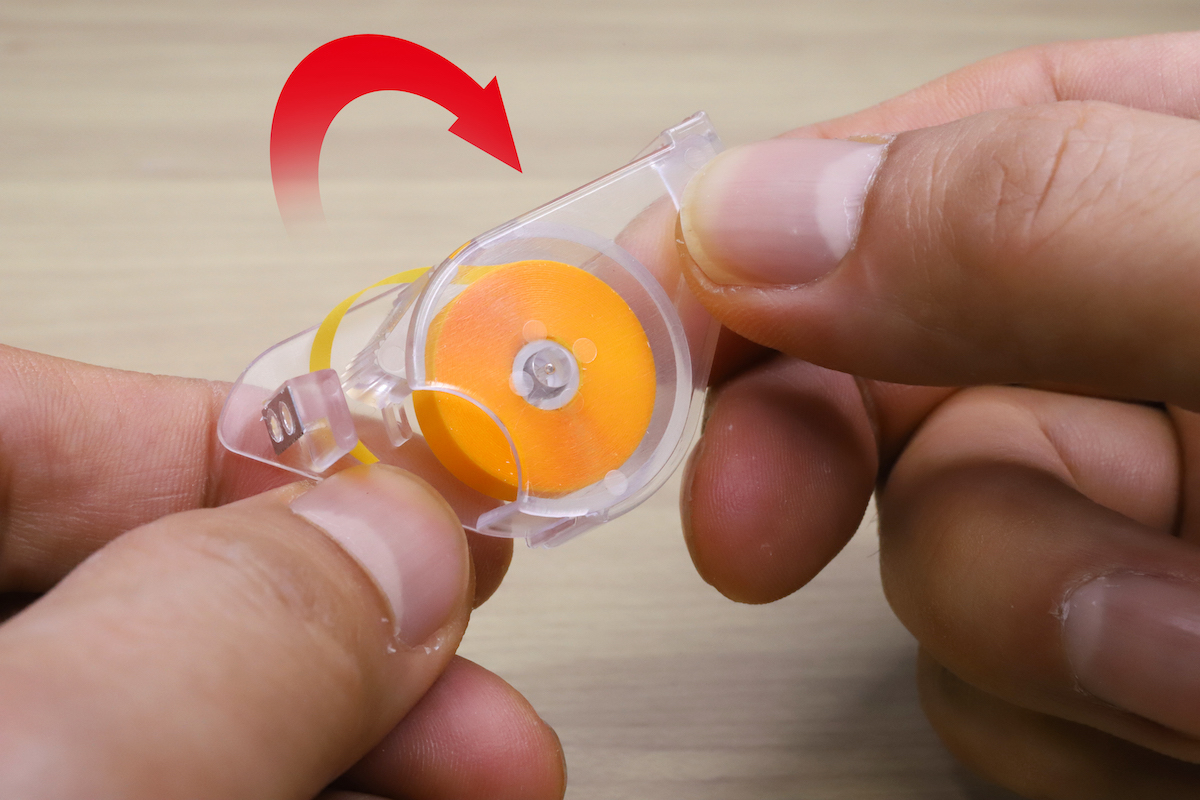

ミニクリップ ココフセン

各484円

クリップと付箋が一体化し付箋の定位置が決めやすい

クリップとして使いながら必要なときにすぐ付箋を取り出せる2Wayツール。プラスチック製のクリップは、ミニサイズながらも紙や小物をしっかり挟める。つまみを下に向けて立てれば、メモスタンドにも。

※価格は全て税込みで表示しています。

トレンドと機能で分類した9部門・100商品!

「文房具総選挙2024」は、機能によって分類した5部門に加え、時代を象徴するはかどり文房具をピックアップした “トレンド部門” には、1年ぶりに復活した「SDGs文房具」など3部門、さらに “特別部門” として、2013年発売以降5年以上売れ続けている学生向け文房具に絞った「キッズの勉強がはかどるプチロングセラー文房具」部門の、計9部門。総数100点もの商品がノミネートされています。

【機能別部門】

■ 書く・消す 部門

人気ブランドの多色・多機能ペンを中心にラインナップ。ペン先の線幅を変えることで使い心地を向上させた、アイデア商品にも注目だ。 “くすみカラー” のトレンドは今年も健在で、すっきりとした見た目のアイテムが多い。全15商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/949724/

■ 記録する 部門

今年は、「キャンパス」、「ロルバーン」、「ニーモシネ」、 「プロジェクトペーパー」とロングセラーブランドの新作が相次いで登場。 新機構を搭載し多機能化したクリップボード類もアツい! 全11商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/949766/

■ 切る・貼る・綴じる 部門

ダンボールの開梱ツールを筆頭に2Way、3Wayで使えるアイテムから、 袋や封筒を開ける単機能特化型アイテムまでバラエティに富んだアイテムが集合。 教科書や手帳を広げた写真をアップするSNSトレンドの影響も見られる。全11商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/949796/

■ 収納する 部門

昨年は書類入れのノミネートが多かったが、今年は筆記具や PC小物を収納するツールが豊作。広がったりくっついたり立ったりと、 ペンケースが変形するのはもはや当たり前の時代に。全12商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/949833/

■ 印をつける・分類する部門

「その手があったか!」と膝を打ちたくなる画期的な捺印アイテムを中心にラインナップ。本来の機能を十分に発揮しながらも、 日常に馴染むオシャレなデザインのアイテムが多い。全9商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/949864/

【トレンド部門】

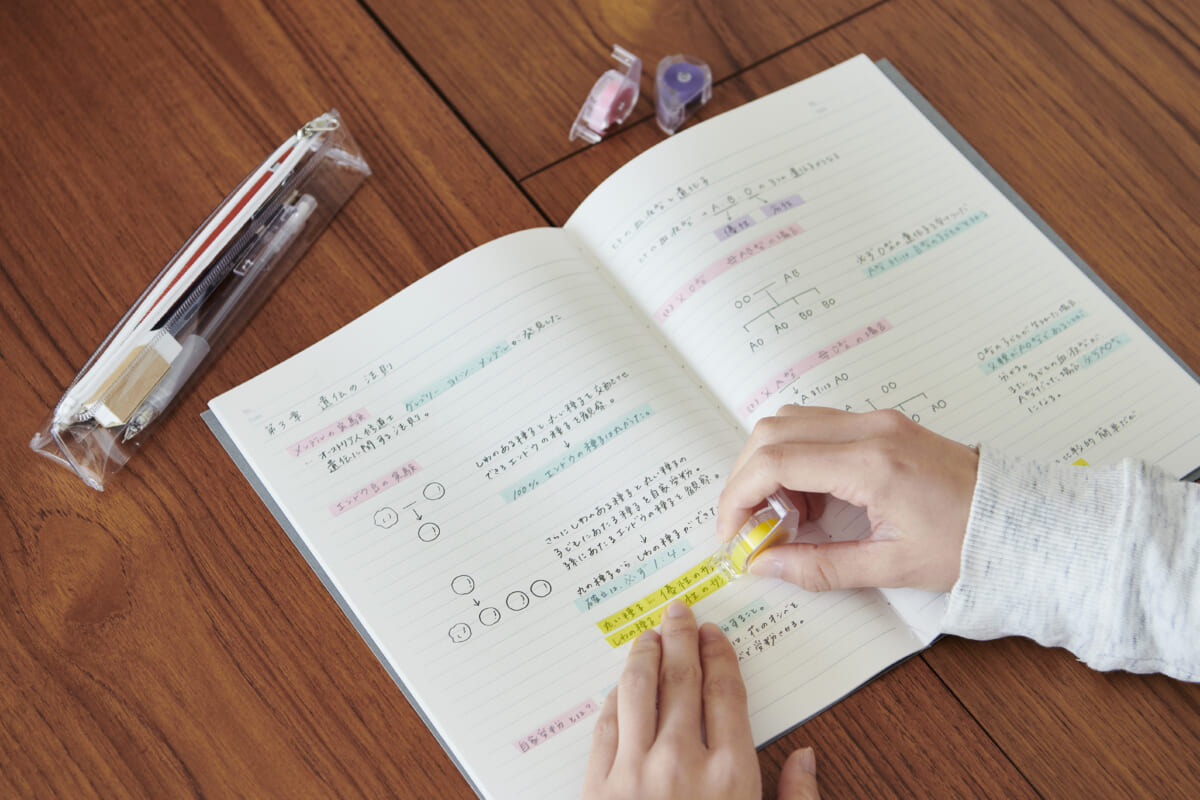

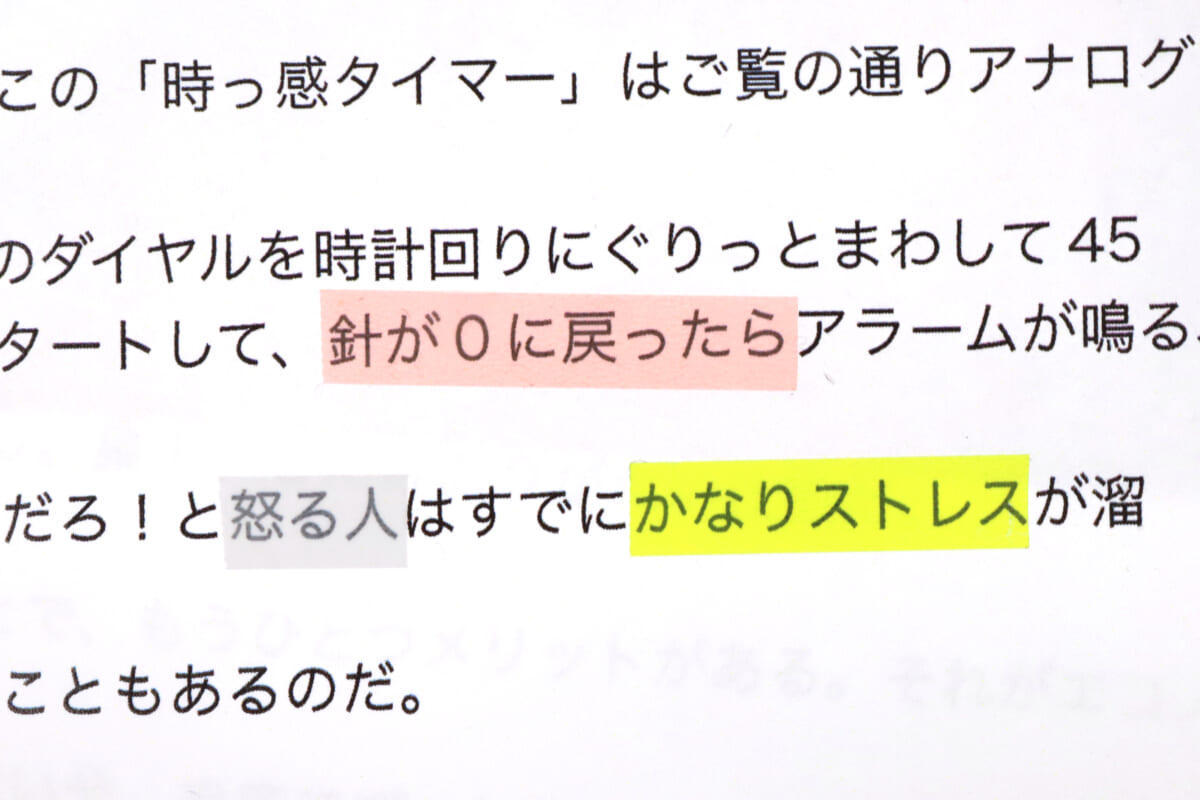

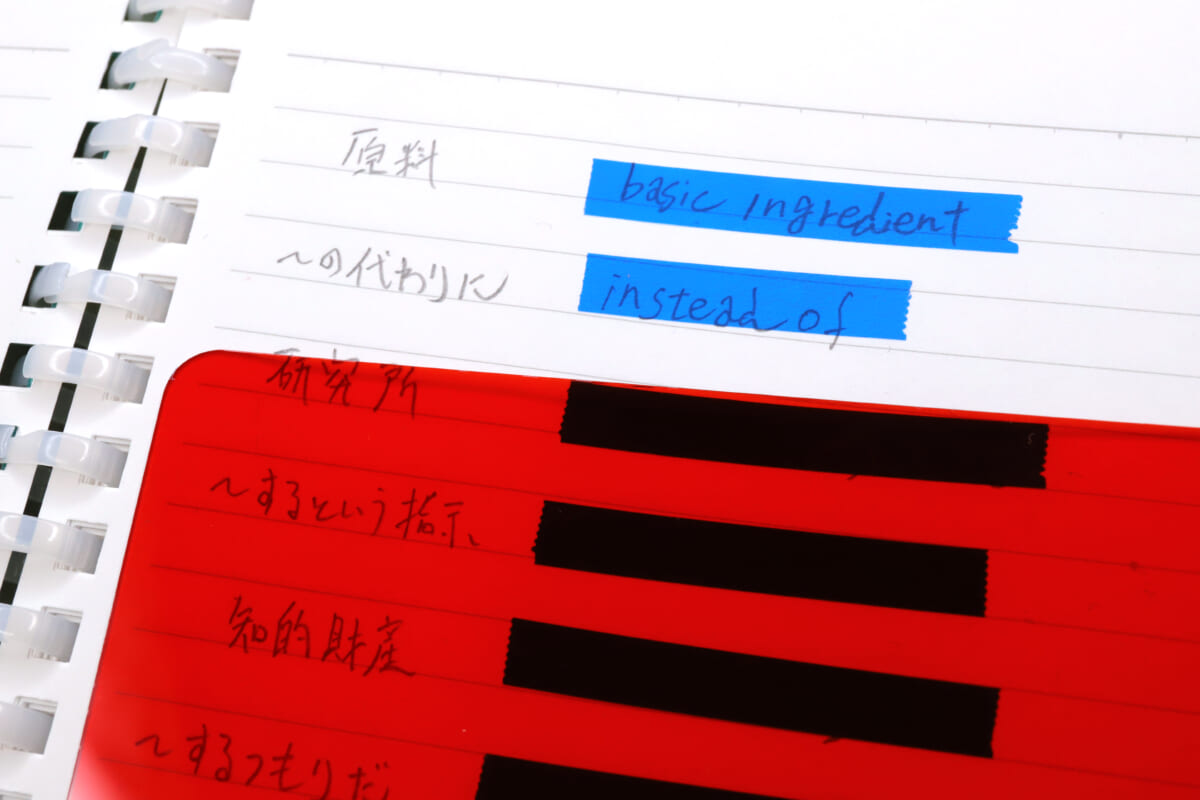

■ キッズの勉強がはかどる文房具 部門

赤シートやでんぷん糊、鉛筆など、ゲットナビ読者世代には懐かしい あの定番商品たちの最新モデルがズラリ。なかでも暗記シートの新作が豊富で、 「まだ、進化の余地があったのか!」と驚かされる。当部門は「学研キッズネット」からも投票が可能だ。全15商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/949948/

■ キッズの勉強がはかどる環境をつくる文房具 部門

子どもたちの集中力ややる気をアップさせる環境整備アイテムがノミネート。なかでも半数を占める「タイマー」は、 “タイパ” を上げ、 ダラダラ勉強を防げるツールとして昨今人気だ。全8商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/950024/

■ SDGs文房具 部門

2022年に創設され、1年ぶりに復活した本部門。脱プラ、CO2排出量削減、 ユニバーサルデザインなど、SDGsに配慮するだけでなく、 あえて選びたくなるようなデザイン性に優れたアイテムが増えている。全12点がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/950095/

【特別部門】

■ キッズの勉強がはかどる プチロングセラー文房具 部門

文房具総選挙が初開催された2013年以降に発売され、5年以上売れ続けている 文房具のなかで、昨今需要が高まっている学生向け商品に絞った新部門。 エポックメイキングかつ、いまなお現役の全7商品がノミネート。

https://getnavi.jp/stationery/950177/