現代の集合住宅では、庭がないケースがほとんど。そのため、庭先で野菜を育てたくてもできない、そんな人が多いのではないでしょうか。

とはいえ、ベランダで手軽にできるプランター菜園では、栄養たっぷりで大ぶりの野菜は育ちにくいもの。せっかく野菜づくりに取り組むなら、太陽の恵みがたっぷり注がれる露地栽培にチャレンジしてみませんか?

そこで注目したいのが、レンタル農園や区民農園、あるいは週末農園、レジャー農園などと呼ばれている菜園です。また、“クラインガルテン”と呼ばれる小さな別荘付きの農園も、根強い人気があります。自分で野菜を育てることで、無農薬や減農薬野菜を作れるのはもちろん、自然と触れ合うことが、心と体の癒しやリフレッシュにもつながるとされており、人気を後押ししているのです。

↑編集部スタッフがレンタルしている区民農園。例えばこちらは1区画が15㎡で年額4800円(2年契約)と破格。他方、都内には手厚いサービス込みで3㎡・月額1万円程度、という超高級ファームも!

↑首都圏と関西地区の貸し農園情報をまとめてチェック、申し込みまでできる「シェア畑」。こういった情報サイトを活用してみると便利です

では早速、そういった菜園で野菜作りをする際のポイントを紹介しましょう。

おいしい野菜作りは土作りから

「初めてのテラスガーデニング」編 でもお伝えしましたが、第一に大切なのは、土作り。野菜の露地栽培ならなおさらです。

野菜苗を購入し、そのまま植えれば野菜がたっぷり収穫できる! そんな風に思っている人も少なくないようですが、ただ野菜苗を購入して植えるだけでは、おいしい野菜は作ることはできません。畑の土の状態にも左右されますが、「有機質肥料」(Organic fertilizer)と呼ばれる植物や動物由来の肥料を土に混ぜ込むことで、微生物の活性が促され、良い土になるとされています。ここで言う“良い土”とは、ほどよく空気が含まれ水はけがよく、さらに養分がある土のこと。とはいえ、この有機質肥料は微生物の力で分解されてはじめて、土にパワーを与えるものなので、植え付け寸前に施すのではなく、多くの場合は植え付けの1カ月から2カ月前に土に混ぜ込み、畑の準備をすることに使われます。

ちなみに、畑の準備では石灰をまくと良いと聞いたことがある人もいるかと思いますが、これは土の消毒と畑の酸度調整のため。ただまけばいいわけではなく、土の酸度を測定(測定液やpH計を使って測る)してから、その分量を決めることをおすすめします。

↑美味しい野菜を育てるポイントは土作りが一番。腐葉土などをたっぷり土に混ぜ込みましょう

時間に余裕があるなら肥料のことは考えず、まずは雑草を抜き、しっかり土を耕すことからスタートしましょう。

土を耕す場合には、表面だけではなく最低でも深さ30㎝ぐらいまではしっかりと。できれば、上のほうにあった土を、下の土と入れ替えるようにする気持ちで耕し、土を1-2日天日に干してから、元肥(もとごえ)を混ぜてから畝(うね)にするといいでしょう。

↑しっかりと耕し、水はけしやすいよう高く畝を作る

畑の管理は除草がキホン

土作りの上で大事なのが除草。ようは、草むしりです。とくに、タネから育てている場合や、植え付けてすぐのポット苗の場合は要注意。雑草のほうが成長が早いため、土の養分をとられてしまうだけでなく、日当たりも悪くなってしまい成長が阻害されてしまうのです。そのため、見つけたら雑草は早めに抜くようにしてください。

これは、区民農園やレンタル農園の場合は、雑草が大きく成長し花を咲かせ、タネをつけてしまうと、ご自身の畑だけでなく他の人たちの畑にも影響を及ぼすので、こまめにケアを。だからと言って、売られている除草剤を使ってしまうと、せっかく植えた野菜などの苗まで枯らしてしまうので注意が必要です。除草はあまりしたくない……そんな人は、畝に黒ビニールをかける“マルチング”を行ってから植えるといいでしょう。

↑メンテナンスを怠り、雑草が生えてしまった家庭菜園。見た目も美しくなくなるので雑草は引き抜くようにしましょう

↑マルチングされた畝。こうすることで、雑草の防除になります。地温を高めることもできるので、作物はすくすくと育ちます

効果的な肥料の使い方とは?

野菜に限らず、植物を育てるには肥料がたっぷり必要だと思い込んでいる人が少なくないようです。しかし、肥料の与えすぎは禁物です。

とくに、植物がダメージを受けているから肥料で回復させようと濃度の濃いものをたっぷり与えてしまうと、逆効果になってしまいます。これは人間でも、体力が弱っているときに栄養があるからと濃い栄養ドリンクを飲むと、かえって具合が悪くなるのと同じ。植物の場合は濃い肥料を与えると根の状況を悪くし、最悪の場合は根を枯らしてしまうこともあるからです。そのため、野菜に限らずどんな植物であっても、肥料はやや少なめに与えるのが上手に育てるコツなのです。肥料は植えた植物の栄養と考えるよりも、植えている土に含まれる養分が植物の成長に伴って不足した分を補うもの、と考えるほうがいいかもしれません。

肥料を与えるタイミングには、3段階があることを知っておくといいでしょう。

・「元肥」:植え付けの時 ・「花肥(はなごえ)」:花が咲いた時 ・「お礼肥」:実を収穫した時

また、植物を育てる時に、大切な三大肥料を覚えておいてください。

・チッソ(N):葉にはたらきかける ・リン酸(P):花と実にはたらきかける ・カリ(K):根にはたらきかける

そのため元肥にはカリとチッソ、花肥え、お礼肥えにはリン酸系肥料を与えることをおすすめします。

肥料選びは、ホームセンターやガーデンショップで。超初心者の場合は薄めずにそのまま与えることができる液肥、またはばらまくタイプのものを選ぶとよいでしょう。最近は、育てる植物別の肥料が販売されているので、どれがいいのかわからない場合は、とりあえず植えている野菜に合わせて購入するのが一番です。肥料の与え方は、肥料のパッケージに分量やタイミングが書いてありますので自己判断ではなく、正しい使い方で与えることで上手に育てることができます。

使いたくない……でも知っておきたい農薬のこと

せっかく自分で育てるのだから「農薬は絶対に使いたくない!」と考える人も少なくないでしょう。ただ、農薬とは虫を殺すだけではなく、“農業で使われるクスリ”のことを言います。また、家庭用農薬と農家などのプロが使う農薬とは区別されています。最近では、農薬の中には自然由来のものもあるため、すべての農薬を毛嫌いするのではなく、必要に応じて使うことをおすすめします。

とくに、春に植え夏から秋にかけて収穫する野菜の多くは、葉を食べる害虫、液を吸う害虫などの被害も受けやすいので、害虫が発生したら、手で採るか、それとも農薬を散布するかのいずれかの方法が必要になります。害虫は植えられている植物に被害を与えるだけでなく、病気の媒介もする可能性があるので、自宅の菜園やベランダ菜園などなら放置しても許されますが、共同で楽しんでいる農園スペースでは防除はもちろんですが、他の人に迷惑をかけないためにも駆除も大切です。農薬にも色々な種類がありますが、超初心者の場合にはホームセンター等で売られている家庭用農薬の中で“そのまま使える“タイプを選ぶと良いでしょう。害虫や病気の種類がわからない場合などは、殺菌・殺虫剤タイプを。使用方法や保管方法は農薬によって異なるため、かならず使用説明書に目を通してから使うようにしましょう。

↑植木市などでズラリと売られている農薬。さまざまな種類があるので、お店の人にまずは相談を

どんな野菜を育てる?

どんなものを育てたらいいの? とよく聞かれますが、育てたいものを育てるのが一番です。ただし、植物によっては同じ場所で何度も続けて育てると、土のダメージが回復しないため、上手に育たない“連作障害”を起こすことがあります。そのため、区民農園などでは前にどんなものを植えていたのかをリサーチしてから、違う種類のものを植えることをおすすめします。

また、農薬をあまり使いたくない人は、育て野菜の“コンパニオンプランツ”を探して植えるといいでしょう。コンパニオンプランツの多くは、ネギやニラ、ハーブ類など匂いの強いものになります。その他、畑を管理する人の性格などに合わせ、水やりの回数が多い、少ないなどで植えるものを決めたりしてもいいでしょう。

ただ、どんなものを植えるにしても、植え付け間隔がありますので、植えたい!育てたい!植物について調べてから植え付けるようにしましょう。ツルを伸ばして成長するものは、支柱たてネットを貼る作業があったり、あまりに大きく広がるものなどは区民農園やレンタル農園では場所によっては育てられないものもあるので注意を。

↑ホームセンターなどには植え付け適期の野菜苗がズラリと並ぶ。植えて見たいもの、育てみたいものを探してみましょう。(撮影協力/農産物直売所 なのはな)

ここまでは、おもに露地栽培について説明してきましたが、おいしい野菜は育てたいけれどやっぱりスペースが確保できない! という場合のために、省スペースでできる栽培方法についても説明しておきましょう。

菜園スペースなしでOK! 超ズボラな袋植えコンテナ栽培

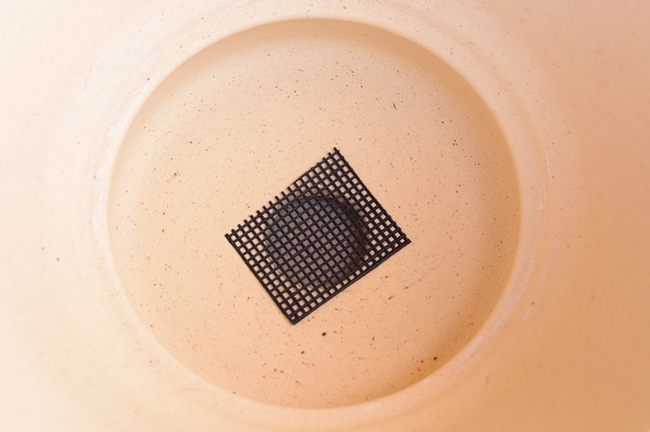

ベランダなどで栽培するとなると、コンテナ栽培が思いつきますが、プランターや鉢の種類によって植物が上手に育てられなかった、という話はよくあります。そこで、おすすめしたいのが“袋植え”です。培養土の袋に直接野菜を植えて、育てることができるのです。袋を見せたくない人は、麻袋をかぶせることでカバーできます。

もちろん、袋は縦、横、あるいは平置きなど育てる植物の形状に合わせて置いて使うことができます。植物を植え込む時には、袋に直接穴を開けて植えるので、袋がマルチングの役割にもなるので植物の成長を早めることができます。ちなみに、縦置きの袋ではイチゴ、ジャガイモ、ダイコン、サツマイモ、ミニトマトなどの野菜はもちろん、グラジオラス、ユリなど通常のプランターではやや背が高くなりすぎ、転倒しやすい植物も育てることもできます。

↑麻袋の中に、培養土の袋を入れ、上部を切ります。穴を開けたい人は底部分に開けてもOK

胴の部分を麻紐などで結んでもよい。上部に野菜苗を植え付けます。植え付け後はたっぷり水を与えます。培養土をそのまま使うので、肥料の必要もありません

以上の知識を踏まえて、さっそく夏野菜から、栽培を楽しんでみてください。

【プロフィール】 園芸研究家・グリーンアドバイザー / ふじえりこ

監修&執筆に『ベランダ菜園 おいしい野菜づくりのポイント70 (メイツ出版)』、『とびきりおいしい野菜の作り方』他多数。エバーグリーン(http://evergreeninc.site/evergreenpost/)にて、ご神木やお家レシピを紹介。東京都北区の植木市にて緑の相談員歴20年以上。現在はハリネズミと一緒にハーブを中心に、多肉植物を栽培中。

何気ない日常を、大切な毎日に変えるウェブメディア「@Living(アットリビング)」でくわしく読む