【掲載日】2022年4月15日

2022年3月22日、経済産業省主催の「途上国ビジネスに挑戦した日本企業のリアルに迫る~第7回飛びだせJapan!成果報告会~」が、オンラインにて開催されました。「飛びだせJapan!」は、途上国や新興国の社会課題をビジネスで解決する企業を支援する補助金事業です。本事業は、経済産業省の補助事業者として、アイ・シー・ネットが実施運営を行っています。本記事では、2021年度に採択された10社のうち8社が登壇した今回の報告会の様子をレポートします。

「飛びだせJapan!」の概要と背景

報告会の最初に、本事業の事務局を担当するアイ・シー・ネットの下山氏から「飛びだせJapan!」の概要と背景について説明がありました。下山氏は「少子高齢化が進み、国内マーケットの縮小が懸念される日本では今後、『海外進出』がビジネスにおける大きな成長エンジンになるはずです。中でも途上国や新興国は解決すべき社会課題を多く抱えており、それらはビジネスチャンスと捉えることができます。本事業では、途上国や新興国の人々にも、事業者たちにも、長きにわたって利益をもたらすビジネスを実践する日本企業を支援したいと考えています」と述べました。

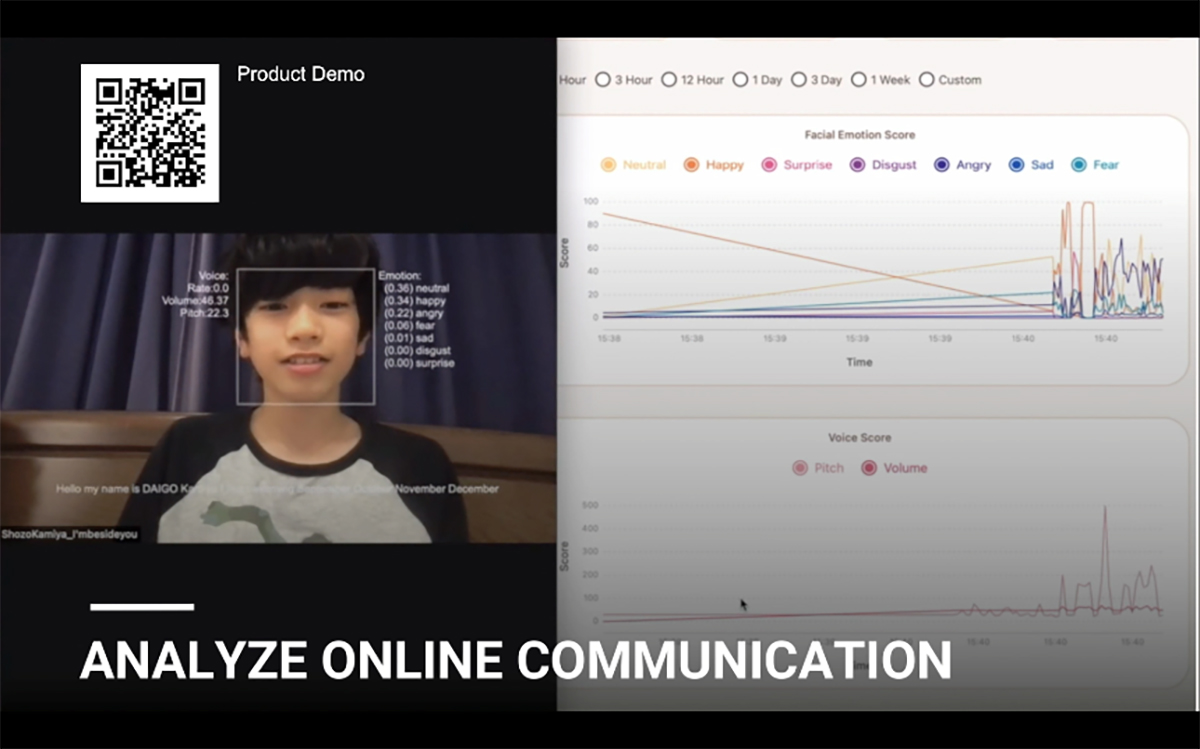

オンラインコミュニケーションの質を高めるAIサービスを提供「株式会社I’mbesideyou」

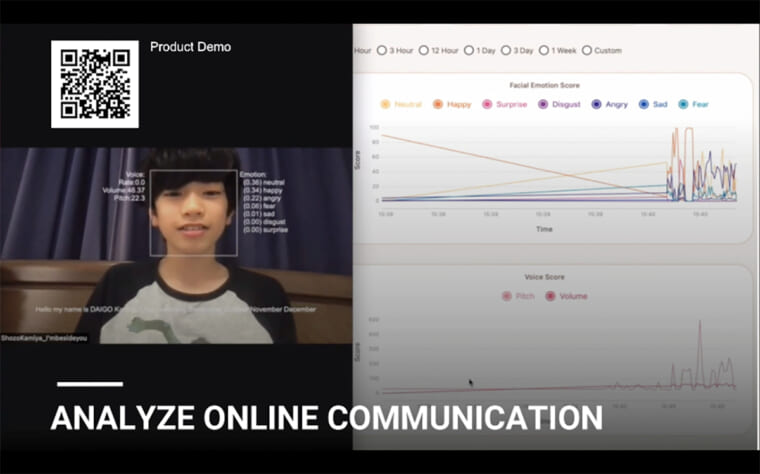

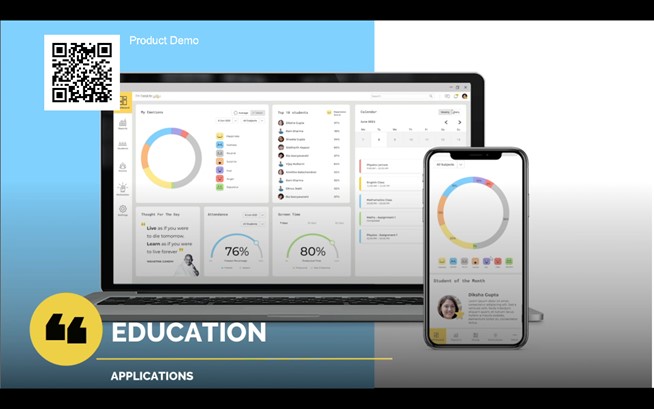

概要説明後は、各企業がそれぞれ成果を報告。最初に株式会社I’mbesideyouが登壇しました。同社では、オンラインコミュニケーションの質を高めるための動画解析AIサービスを提供しています。同社の神谷氏はアプリケーションについて、「ビデオツール上で一人一人の表情や音声などの情報をリアルタイムで解析し、メンタルヘルスの状態を見える化することが可能です」と説明。アプリケーションを通じて、オンライン教育の質向上やメンタルヘルスの環境改善などを目指しています。

同社はインドでもサービスを展開しており、今回の事業ではオンライン教育とメンタルヘルスの2領域のアプリケーションを、それぞれインド向けにローカライズしました。神谷氏は「オンライン教育で活用できるアプリケーションは、インド工科大学と協業し、学生たちのニーズを反映しながらプロトタイプの仕様を決定しました」と述べました。

メンタルヘルスをサポートするアプリケーションでも、毎日の感情の状態や変化などを見える化できるプロトタイプを開発。神谷氏は「これからも日本とインドの役に立つサービスを提供し、広くグローバル展開していきたい」と展望を述べました。

ウガンダ産カカオの品質向上に取り組む「株式会社立花商店」

2社目に登壇したのは、カカオの専門商社である株式会社立花商店。世界30か国以上との取引実績を持つ同社は、今回の事業でウガンダ産カカオの品質向上に取り組みました。ウガンダのカカオに着目した理由について同社の野呂氏は、「ウガンダのカカオは品質が良いとは言い難く、国際取引価格も低いのが現状。もっと価値を向上させ、カカオ産業の底上げができないかと考えました」と話しました。

今回の事業では、カカオの栽培・加工・輸出などを行う日本人が経営する現地企業と協業。現地パートナーが所有する自社農園で、高品質なカカオ生産に欠かせない工程である発酵乾燥ができる施設の建設や運営、カカオ豆の加工・殺菌設備の導入などを行いました。これらを通して、ウガンダ国内で高品質なカカオをつくる際のモデルケースとなることを目指しています。

さらに現在、ウガンダ国内で新たな品種の導入にも取り組んでいる同社。「ウガンダ国内はもちろん、国外にもウガンダ産カカオをアピールしていきたいと考えています」と今後の目標も語りました。

独自の信用スコアリングでケニアタクシー業界の課題を解決「株式会社HAKKI AFRICA」

3社目に成果報告を行ったのは、株式会社HAKKI AFRICAです。同社では、独自のクレジットスコアリングを活用し、信用情報が不足するアフリカの事業者に対して、中古車の購入代金を融資しています。

今回の「飛びだせJapan!」では、ケニアのタクシードライバー向けに中古車ファイナンスの実証事業を実施。同社の小林氏は「信用情報の不足により、車を購入したくてもローンの審査がなかなか通らず、レンタカーを活用するドライバーが多いのが現状です」とケニアのタクシードライバーが抱える課題について説明しました。

今回の事業で同社が行ったのは、信用スコアリングのローカライズ、GPSトラッキングシステムや、国内普及率が高い電子マネーに接続した会計ソフトの開発など。これらにより、ドライバーの収入や支払いの安定性評価、不正防止、返済管理の効率化などが可能になりました。小林氏は「今後も現地パートナーと協業しながら、ケニア及びアフリカへの事業展開を目指していきます」と話しました。

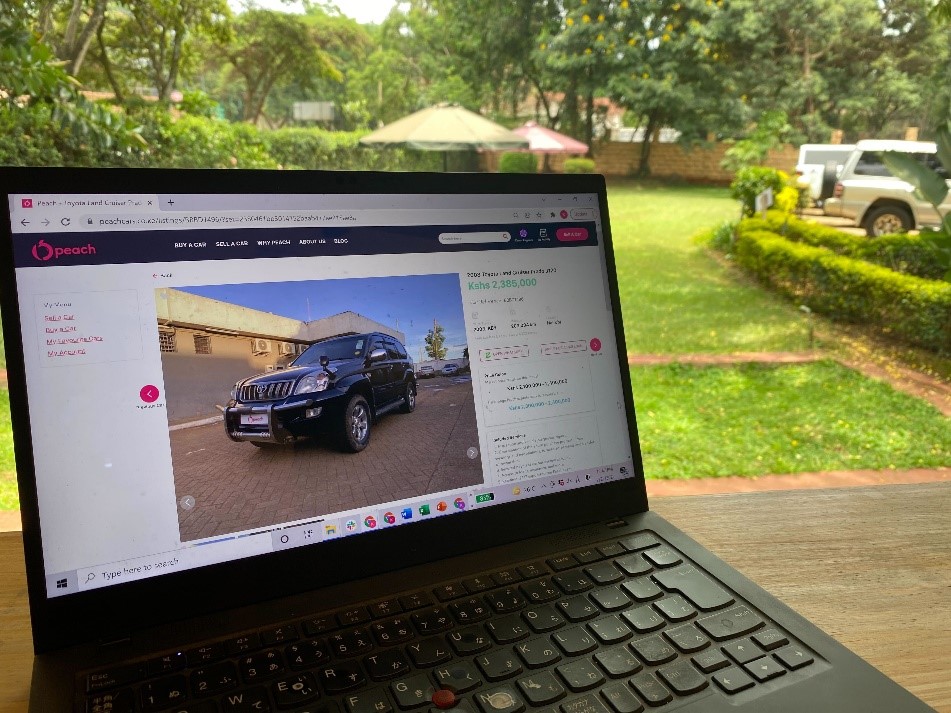

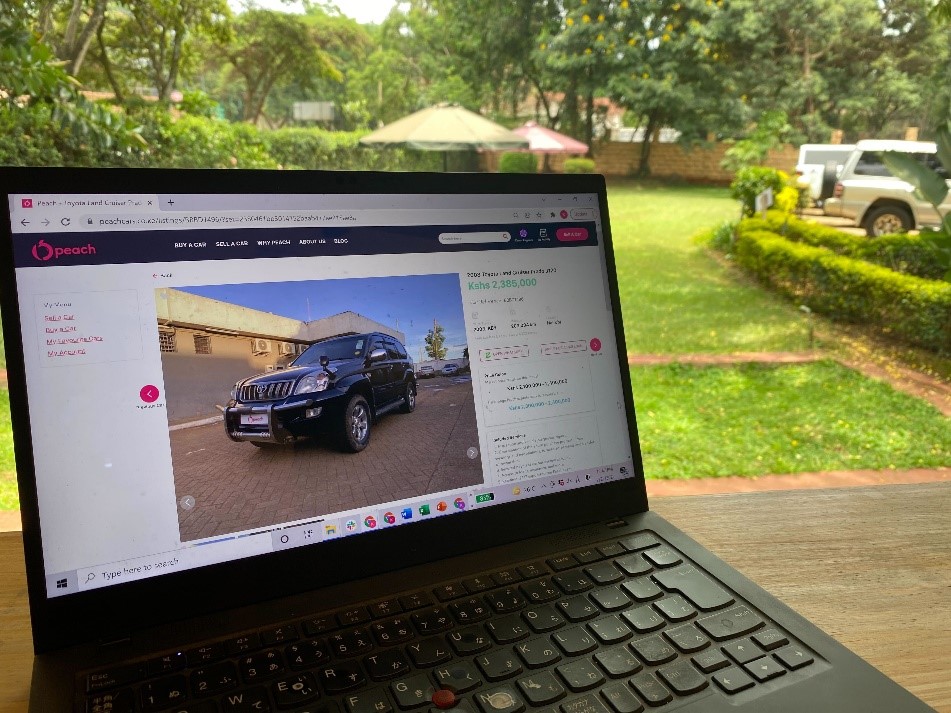

東アフリカで中古車販売プラットフォームを運営「株式会社Cordia Directions」

4社目は、株式会社Cordia Directionsが成果を報告しました。同社はケニアに子会社を持ち、オンラインの中古車社販売プラットフォームの運営などを行っています。同社の加賀野井氏は、現在のケニアの課題として、中古車検査・査定方法が確立されていないこと、高品質で安全安心な中古車購入方法が欠如していること、検査・査定できる人材が不足していることなどを指摘しました。

今回の事業で同社は、信頼できる検査・査定方法の確立、優良中古車のみを扱ったマーケットプレースの構築、検査士や査定士の育成などに取り組みました。さらに今後のビジネスモデルについて、「車検制度がないケニアにおいて、ビジネスをする上でいいエントリーポイントになるのが、車の売買のタイミング」と加賀野井氏。売主に対しては、集客力の強いマーケットプレースの提供や、検査・査定の実施。買主に対しては、適正価格で高品質な車を販売したり、安心できる支払サービスを提供したりするなどして、双方にアプローチしていきたいと話しました。

続いては、株式会社アルムが登壇。同社では、急性期医療から慢性期医療までを包括的にケアするITソリューションを提供しています。今回の事業ではガーナを対象に、同社が提供するソリューションの1つ「Join」を使った医療連携体制の構築とその有用性の検証を行いました。「Join」は、医療関係者用のコミュニケーションアプリで、メッセージはもちろん、細部まで確認できるCTやMRI画像などを送り合うことが可能です。同社の清瀬氏は「『Join』を活用した医療連携基盤を構築することで、ガーナが抱える医師不足や地域格差などの課題解決を目指しています」と話しました。

今回の事業は2地域で実証し、転院搬送時における専門医への事前情報共有、院内での多職種連携、地方医療の支援などを行いました。清瀬氏は「現在14施設にシステム導入が完了し、100名以上のユーザー登録を達成しています。引き続き情報収集などを続け、導入効果のさらなる明確化に努めたいと思っています」と今後の展望を述べました。

南アフリカでスマートロッカーやPUDOサービスを提供「アンドアフリカ株式会社」

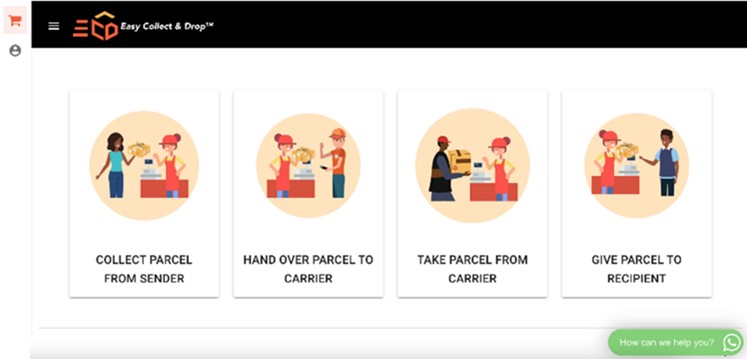

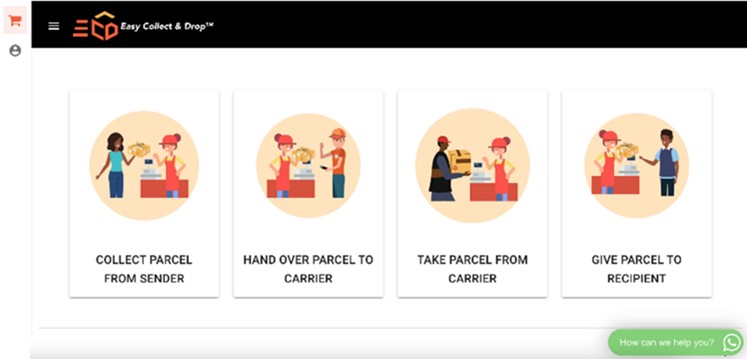

次に成果報告を行ったのは、アンドアフリカ株式会社です。同社は南アフリカで、スマートロッカーや店舗を活用して荷物の受け渡しができるPUDOプラットフォームなどを提供しています。Eコマースの拡大などにより物流市場が伸びているアフリカですが、同社の室伏氏は「事業拡大の一方、配送への支出が大きいことなどが要因で黒字化できていない企業も多いのが現状です」と、急拡大の歪みも指摘しました。

この課題に対してスマートロッカーなどの包括的なラストマイルデリバリーサービスを提供している同社。今回の事業では、スマートロッカーやPUDOサービスを実施する店舗を増やし、デリバリーインフラの構築を行いました。さらに店舗に活用してもらうためのアプリケーションやその管理システムも開発しました。

さらに構築したデリバリーインフラを活用して、小売業にも進出。日本のお菓子や化粧品などを扱うオンラインマーケットプレースを開発しました。室伏氏は今後の目標として「一気通貫で物流サービスを提供していきたいと考えており、南アフリカのみならず、エジプト、ケニア、ナイジェリアなどへの展開も目指しています」と述べました。

タンザニアの妊産婦向けアプリケーションを開発「キャスタリア株式会社」

続いて登壇したのは、キャスタリア株式会社です。同社ではオンライン教育のプラットフォームを開発していますが、今回の「飛びだせJapan!」ではタンザニアの妊産婦向けアプリケーションを開発し、初のデジタルヘルス事業に取り組みました。

同社の鈴木氏はタンザニアの妊産婦の現状について「人口が急増しているタンザニアでは、医療提供の機会が足りておらず、妊娠出産を契機に亡くなる女性もいます」と説明。アプリは、助産師がモバイルカルテとして利用できるほか、妊産婦が自身の妊娠ステータスや健診内容を確認することも可能です。両者がアプリを活用することで、保健指導の継続や妊産婦の健診受診回数増加を目指しています。

今回の「飛びだせJapan!」では、アプリの事業化に向けた地盤づくりとして、パイロット運用を実施。ダルエスサラーム市内の総合病院で、アプリを使った妊婦健診を行い、実用化に向けた改善点などを抽出しました。鈴木氏は「3か月間で600人近くのユーザーを獲得し、現在はアプリ内のメッセージボードに集まったユーザーのコメント分析を進めています」と説明。さらに採択期間で収益化に向けた具体的なビジネスモデルの検討も進めました。鈴木氏は「今年度の事業化を目指して、法人の設立なども含めた調整を行っています」と話しました。

ウガンダ農村部で安全な水へのアクセス向上を「株式会社Sunda Technology Global」

最後は株式会社Sunda Technology Globalが成果を報告。同社では、ウガンダ農村部で安全な水を得るために欠かせないハンドポンプ井戸の料金回収システム「SUNDA」を開発しています。現在ウガンダ国内には、約6万基のハンドポンプ井戸が設置されており、村の住民たちによって管理されています。同社の田中氏は「村の代表者が各世帯から修理費などを毎月定額で徴収していますが、支払いの不正などが起こることも。こうしたトラブルで村の人々に不信感が生まれ、料金徴収がうまくいかなくなるケースもあります」と課題を指摘しました。この課題の解決策として同社が考案したのが、従量課金型でモバイルマネーを用いた自動料金回収システムSUNDAです。

現在ウガンダ国内に約30台設置されているSUNDA。今後は政府と連携しながらさらなる設置台数の増加や、水道向け事業の立ち上げも検討しています。今回の事業では、SUNDAの量産モデルをつくるために現行モデルの課題抽出や、改善案の検討などを実施。故障しやすい制御部品の見直しなどを行い、「量産モデルの開発に向けて前進できました」と田中氏。さらに「今後も村の人々が自分たちで村を運営維持していけるような仕組みを考えていきたいです」と述べ、発表を終えました。

2021年度の「飛びだせJapan!」に採択された企業が、一年間の成果を発表した今回の報告会。それぞれの企業から課題や展望についても具体的に語られ、今後、取り組みはますます加速、拡大していくことが期待されます。アイ・シー・ネットのウェブサイトからは、2021年度に採択された10社すべての取り組みをまとめた、採択企業活動事例紹介冊子もダウンロードができます。そちらもぜひ併せてご一読ください。

【この記事の写真】

「NEXT BUSINESS INSIGHTS」を運営するアイ・シー・ネット株式会社では、開発途上国の発展支援における様々なアプローチに取り組んでいます。新興国でのビジネスを考えている企業の活動支援も、その取り組みの一環です。そんな企業の皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料を用意。具体的なステップを踏みたい場合の問い合わせ受付も行っています。「NEXT BUSINESS INSIGHTS」の記事を見て、途上国についてのビジネスを考えている方は、まずは下記の資料集を参照ください。