キッチンは、フライパンなどの調理器具をはじめ、調味料、布巾や鍋つかみといった布モノなど、細々したアイテムが多く雑然としがち。すべてを扉の中にしまってしまえば見栄えは良くなる反面、使い勝手は悪くなります。見た目にも衛生面でもきれいに、そして使いやすくするための整理収納術とは?

昨今ますます注目される「吊り下げ収納」について、整理収納アドバイザーとして活躍する「暮らしやすさラボ」のサチさんに教えていただきました。

SNSでも注目を集める「吊り下げ収納」とは

(写真提供=山崎実業「tower 戸棚下まな板&布巾ハンガー」)

「以前から吊り下げるタイプの収納法はありました。でも、あくまでも効率性を上げるものであり、見た目を意識するものではありませんでした。それが7〜8年ほど前から、山崎実業の『tower(タワー)』シリーズが販売されるようになると、その実用性もさることながらデザイン性にも注目が集まり、インスタグラムなどでも多くのユーザーが紹介するように。それがきっかけで“おしゃれな吊り下げ収納”が広がっていったように思います。

吊り下げ収納の代表格であるS字フックのみならず、強い磁力のマグネット付きのフックをキッチンパネルやレンジフードにピタッとつけてぶら下げる収納アイテムなど、アイテムが充実してきています。外にそのまま出しておいても見栄えの良いアイテムが増えてきたこと、さらに取り出しやすく料理の効率も良い点で、人気となっています」(整理収納アドバイザー・暮らしやすさラボ サチさん、以下同)

この吊り下げ収納は、収納のプロからすると良いところもある反面、デメリットになることもあるそう。メリットとデメリットの両面、そしてデメリットの解消法を解説していただきました。

『吊り下げ収納』のメリット

『吊り下げ収納』のメリット

・調理道具を取り出しやすくしまいやすい

「吊り下げ収納の最大のメリットは、効率の良さにあります。料理をする上で、作業効率を高めることはとても大切ですよね。手に届く範囲でサッと取れる。洗った後もすぐに元の場所に戻せることは、家事の時短につながります。スムーズな作業動線が整っていれば、お料理するのもいくぶん楽しくなりそうですね」

・食料品や消耗品の残量が分かりやすい

「吊り下げ収納の良い点として、目に止まりやすいこともひとつのポイント。ふりかけなど積極的に使っていきたい食材をクリップで止めてぶら下げておくことで、食べ忘れを防ぐことができます」

・家族もしまい場所を把握でき家事分担ができる

「出してぶら下げておくことで、どこに何があるのかを把握しやすいため家族全員で保管場所を認識することができます。家事をシェアしたいご家庭では便利な収納方法ではないでしょうか」

『吊り下げ収納』のデメリット

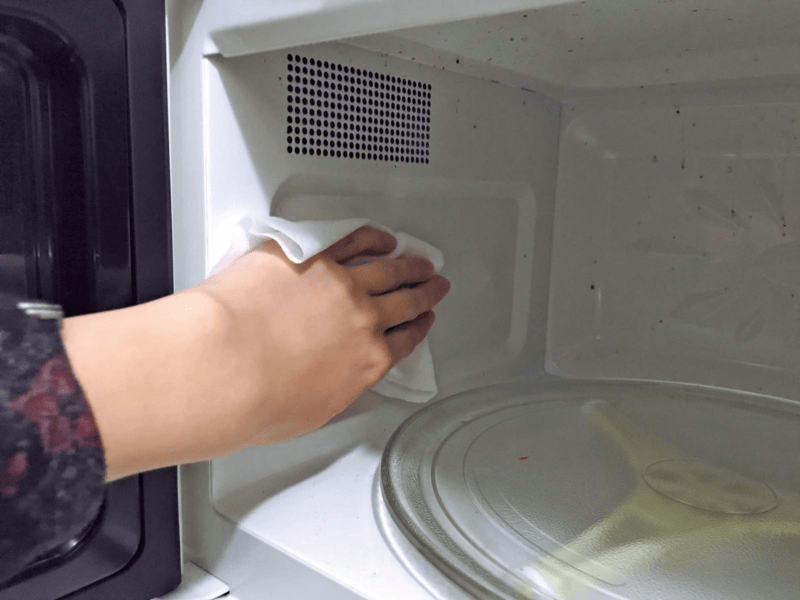

・ホコリっぽく、油汚れも付きやすい

「キッチンは油はねが多い場所。また、ずっと物を置いておくと油と合わさり、埃も付着しやすくなってしまいます」

【解決策】

・インテリア性に欠ける

「考えなくぶら下げていくと乱雑になりがちです。インテリア性を保ちたい場合は工夫が必要になります」

【解決策】

・つい物をぶら下げ過ぎてしまう

「よくあるのが、エコバックをひとつのフックに何枚もかけてしまっている状態。これは非常に使いにくいです。一つのバッグを取りたくとも、重なったほかのエコバッグもつられて出て落としてしまうなど、使い勝手も悪いうえ、見た目も雑多になってしまいます」

【解決策】

収納のプロが実践する、キッチンの吊り下げ収納アイデア

(写真提供=サチさん)

では、サチさんはどのように吊り下げ収納を実践しているのでしょうか? アイテム別に紹介していただきました。

・洗えるキッチンペーパー、スプレーボトル、布巾

→コンロ下キャビネットに引っ掛け、いつでもサッと使えるように

左からキッチンペーパー、スプレーボトル、布巾(写真提供=サチさん)

「洗って繰り返し使えるキッチンペーパーは、洗った食器を拭いたあと調理の邪魔にならない場所で干しながら収納しています。セスキ炭酸ソーダのスプレーボトルは、主に油汚れの掃除に使います。コンロ近くぶら下げておくことで、すぐに掃除に取り掛かることができます。布巾は、洗ったあとすぐに干しながら収納。常に空気に触れて衛生面でも安心です」

・鍋つかみ

→コンロ下キャビネットに引っ掛け、いつでもサッと使えるように

鍋つかみ(写真提供=サチさん)

「毎日使う鍋つかみは、シールで貼り付けるタイプのフックを用いてコンロ下に掛けて収納しています。埃や油が気になっても、すぐに洗って使えるようシリコン素材の鍋つかみを選んでいます」

・キッチンペーパー

→動線を重視! フードの手前に配置して浮かせて収納

キッチンペーパー(写真提供=サチさん)

「作業スペースの邪魔にならないように、浮かせて収納しています。こちらであれば、水に濡れることを気にする必要がないので安心です」

・フライパン

→レンジフード横に強力マグネットでぶら下げる

フライパン(写真提供=サチさん)

「ほぼ毎日、朝食用に使っているフライパンは、使用サイクルも短いのでレンジフードにかけてしまっています。洗ったあとにそのままぶら下げて乾かせるので、忙しい朝でも、フライパンを拭く工程を省略することができます」

・エコバッグ

→壁に取り付けたフックにかけて忘れ物防止に

エコバッグ(写真提供=サチさん)

「つい持っていくのを忘れてしまいがちなエコバッグは、買い物したモノをすべて出したあと、次の買い物までの一時置きとしてフックに掛けておいています。あえて出しておくことで、買い物に持っていくことも忘れなくなりますよ」

「自分のライフスタイルや作業の動線を見直しながら、どこに何があるかを考えることで家事がぐっと楽になります。役割をはっきりさせることで、考えずにパッと手に取れるぶら下がり収納をぜひ工夫してみてください」

見た目良く家事効率もアップ!

続いて、サチさんにシンプルで使いやすい収納アイテムを紹介していただきました。

1.扉の表と裏にかけられる一台二役のハンガー

山崎実業「tower シンク扉ゴミ袋ホルダー タオルハンガー付き」 2,860円(税込)

「内側にはゴミ袋やキッチンツール、外側にはタオルを掛けられるアイテムです。

2.コンロ前の調理動線がスムーズになるフード用フック

山崎実業「tower マグネットレンジフードフック」 1,870円(税込)

「レンジフードの整流板にマグネットで取り付けられます。毎日使うおたまやフライパン返しなどのキッチンツールを、使うときにサッと手に取ることができます。また、キッチンツールだけでなく、ふきんや鍋つかみ、輪ゴムなど、よく使うものをまとめて収納するのもおすすめ。等間隔に固定して配置されているフックなので、見た目にもすっきりしています」

3.縦向き横向きどちらにも配置できるキッチンペーパーホルダー

家事問屋「壁付けキッチンペーパーホルダー」 3,190円(税込)

「マグネットとネジ留めの二通りの固定方法があるので、冷蔵庫パネルや壁、さまざまな場所に取り付けることができます。ステンレス製なので、サビに強く劣化しにくいところも頼もしい。また、モノトーンの収納用品が多い中、本商品はシルバーなので、流行のグレーインテリアとの相性もバッチリ。色の選択の幅を広げてくれる商品です」

4.こまめな掃除に一役買ってくれるマグネット式スプレーボトル

山崎実業「tower マグネットスプレーボトル」 1,990円(税込)

「手の届きやすいところに掃除アイテムを配置すると、掃除の習慣がつきやすくなります。こちらのスプレーボトルはマグネット式なので、汚れが気になったときにサッと使えて、戻すときもポンとつけるだけ。とても使い勝手がいいアイテムです。よく使うスプレータイプの掃除用洗剤や、除菌用のアルコールを入れておきたいですね。私ならば、冷蔵庫の側面に取り付けて使いたいと思います」

5.狭いキッチンでも素敵に収納場所を増やしてくれる調味料ラック

山崎実業「tower 戸棚下調味料ラック」 2,640円〜(税込)

「空間として有効活用できる吊戸棚の下に調味料棚を生み出せるラック。調味料を空中収納にすることで作業スペースを広く使え、水はねや油汚れも防げます。小さいお子さんに触ってほしくない調味料を退避できるという点でも秀逸。底面にゴム製マットが敷かれているので、振動で置いてあるボトルが動きにくい仕様になっています」

今回紹介いただいた5商品のうち、4商品が山崎実業のtowerシリーズ。その魅力を「ぶら下げ収納に多用されるマグネットの磁力の強さ、本体の劣化のしにくさ、そして何よりもインテリアを損なわない点がtowerシリーズの良さ。多少の力では動かないマグネットで、ストレスフリーに使えます」とのこと。

使いやすさはもちろんのこと、色や形を揃えるなど、工夫次第で高見えするキッチンにチェンジできるぶら下がり収納。まずは、どこに何があると使いやすいかをチェックしながら、浮かせて収納する手段を考えてみましょう。動線やインテリアの好みにあったアイテムを見つけてキッチンスペースを充実させてください。

Profile

整理収納アドバイザー / 暮らしやすさラボ サチ

育児と仕事との両立を考え、第3子妊娠中に家中を整え、片づけを仕組み化。家中を整え仕組み化することにより、暮らしの見積もりを立てやすくなり、効率的に動けることを体感する。2016年に整理収納アドバイザー1級を取得し、2018年に片づけのプロとして開業。現在まで、延べ200件以上のお客様宅で整理収納サポートや収納コンサルティングを行う。Instagram(@iebiyori) Instagram(@iebiyori.sachi) Blog