ペンケースを選ぶ際にまず考えておくといいのが、「自分は主にどこでペンケースを使うのか?」ということ。

例えば、カフェテーブルのような「机の面積狭め+椅子高め」の場所で使う機会が多いなら、スタンド型に変形する自立タイプのペンケースが圧倒的に使いやすい。机に余裕があるなら、トレータイプが視認性も高く、出し入れしやすくて便利だ。

端的に言えば「環境に合わせて選ぶと良いよ」というだけの話なのだが、そこに気が付かないまま選んでしまうと、使うたびに微妙にストレスを溜めることにもなる。

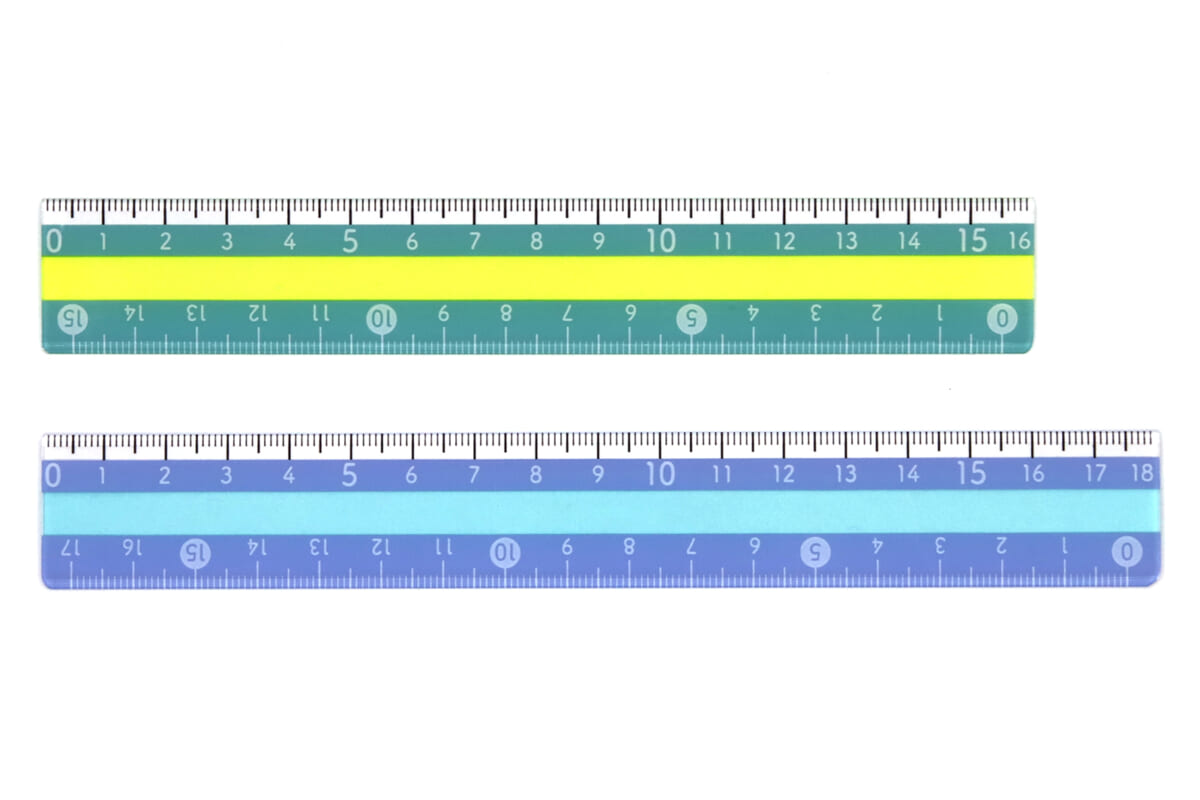

そこで試してみてほしいのが、クツワのペンケース「エルガバ」シリーズだ。

もともとは整理収納に優れたトレータイプの製品として人気のアイテムだったが、先日さらに自立タイプの「エルガバスタンド」が発売されたことで、自分の環境に合わせて選べるようになった。

今回はトレーのエルガバと自立のエルガバスタンドを取り上げて、それぞれの気になるポイントをチェックしていこう。

その名の通りの自立型エルガバ

まずは、2025年8月に発売されたエルガバスタンドから見ていこう。

L字にガバッと開くから「エルガバ」という、いかにも在阪メーカーらしいそのままズバリな製品名であり、かつ自立タイプだから「スタンド」。「分かりやすさ重視にしても程があるだろ」というぐらいの分かりやすさだ。

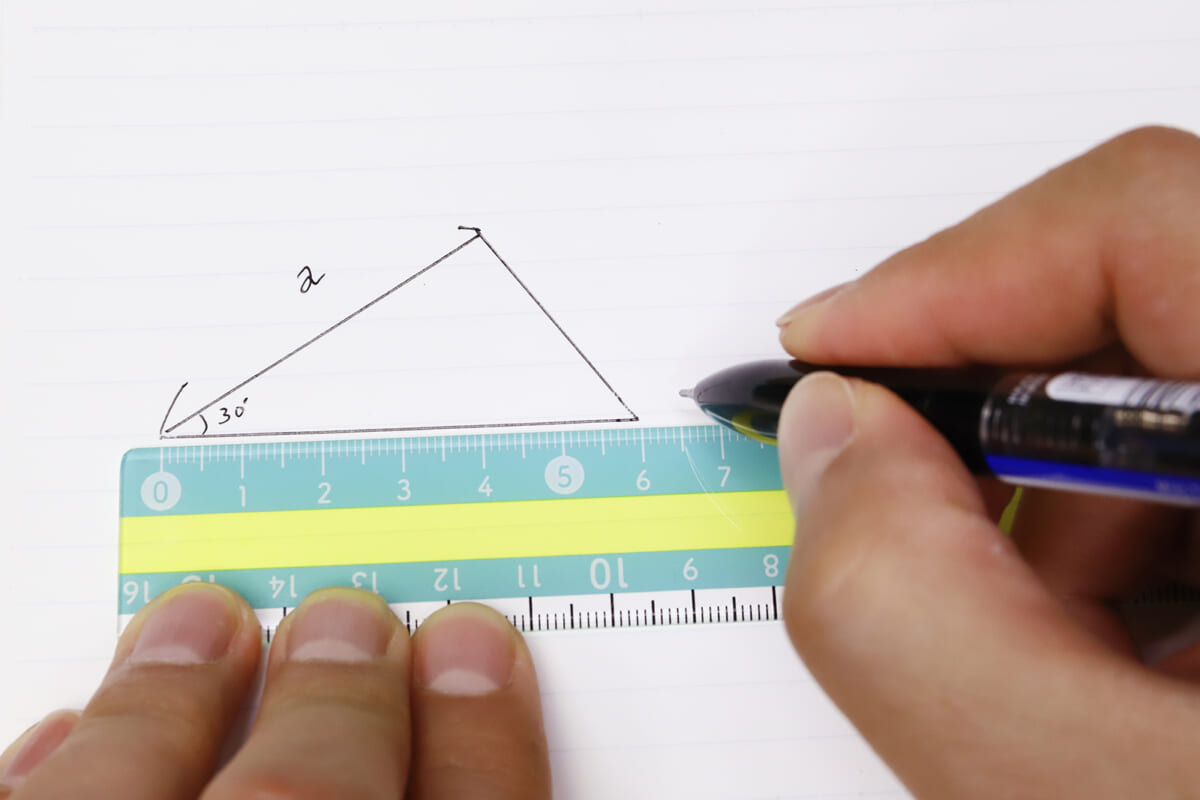

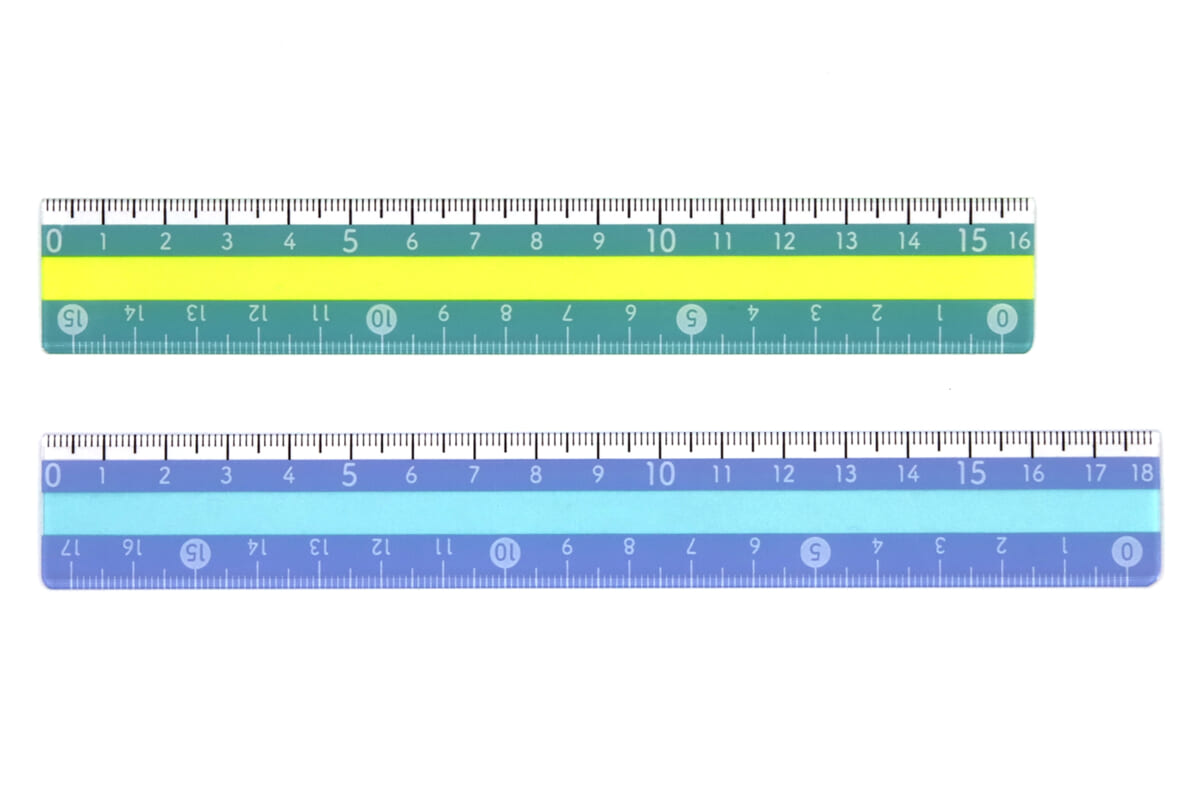

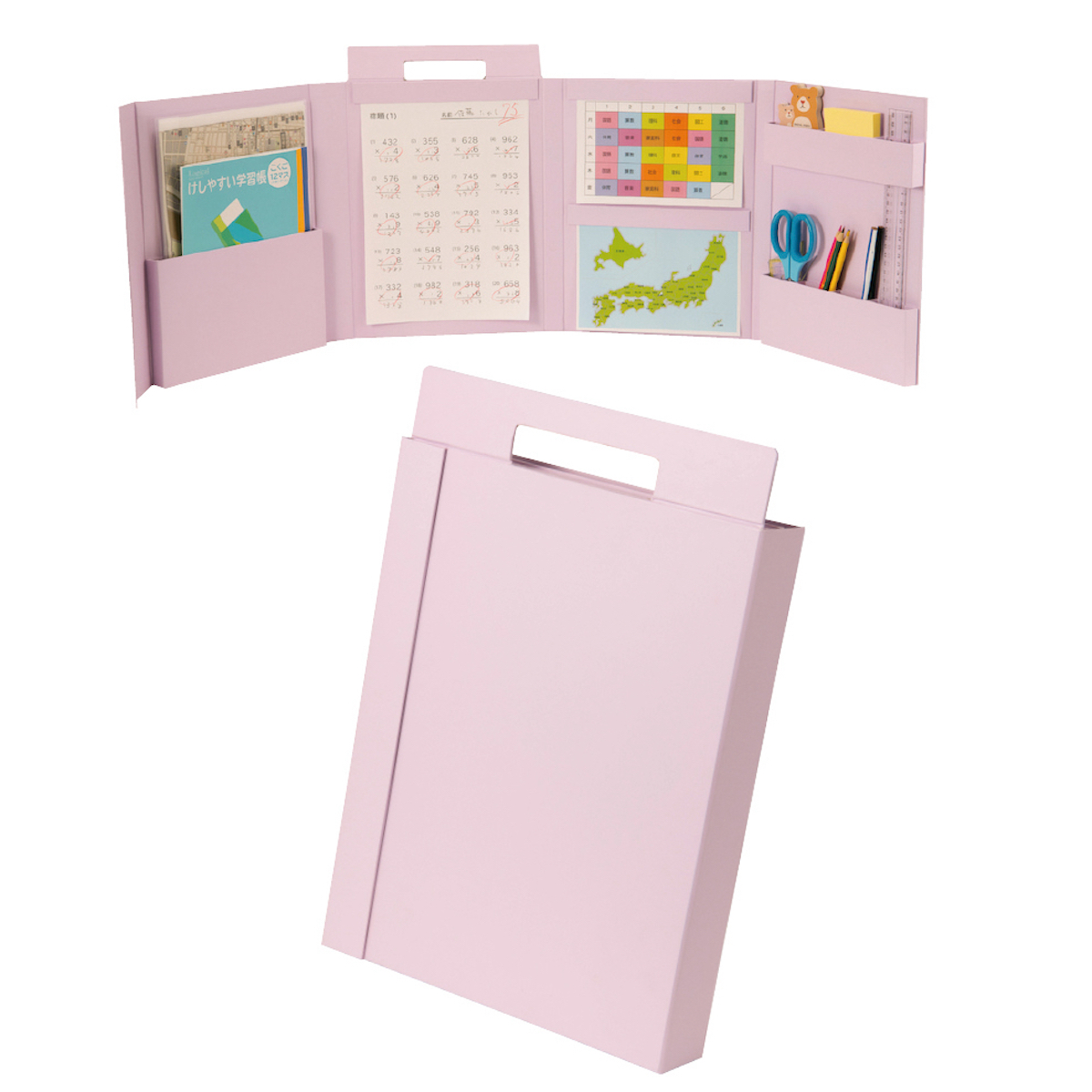

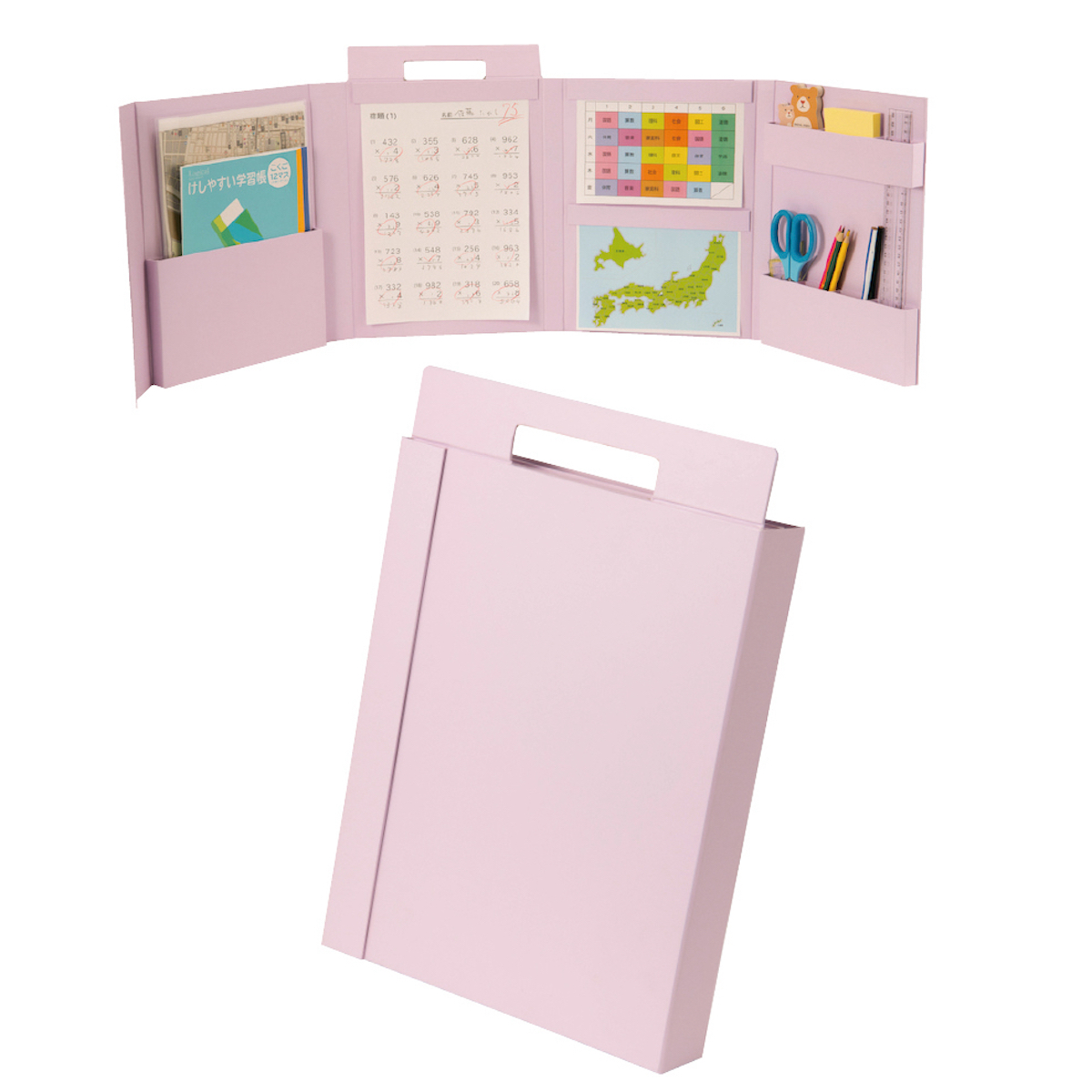

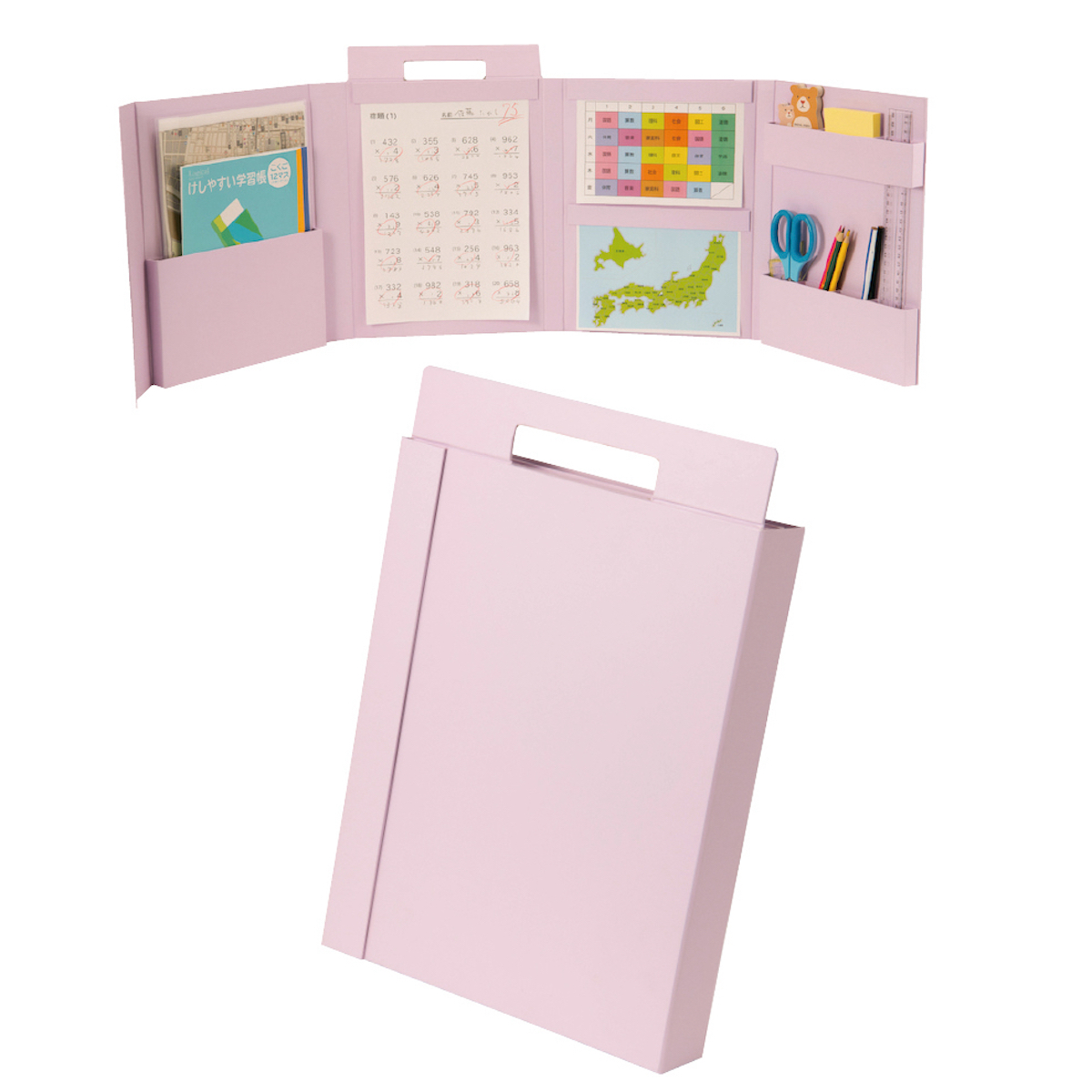

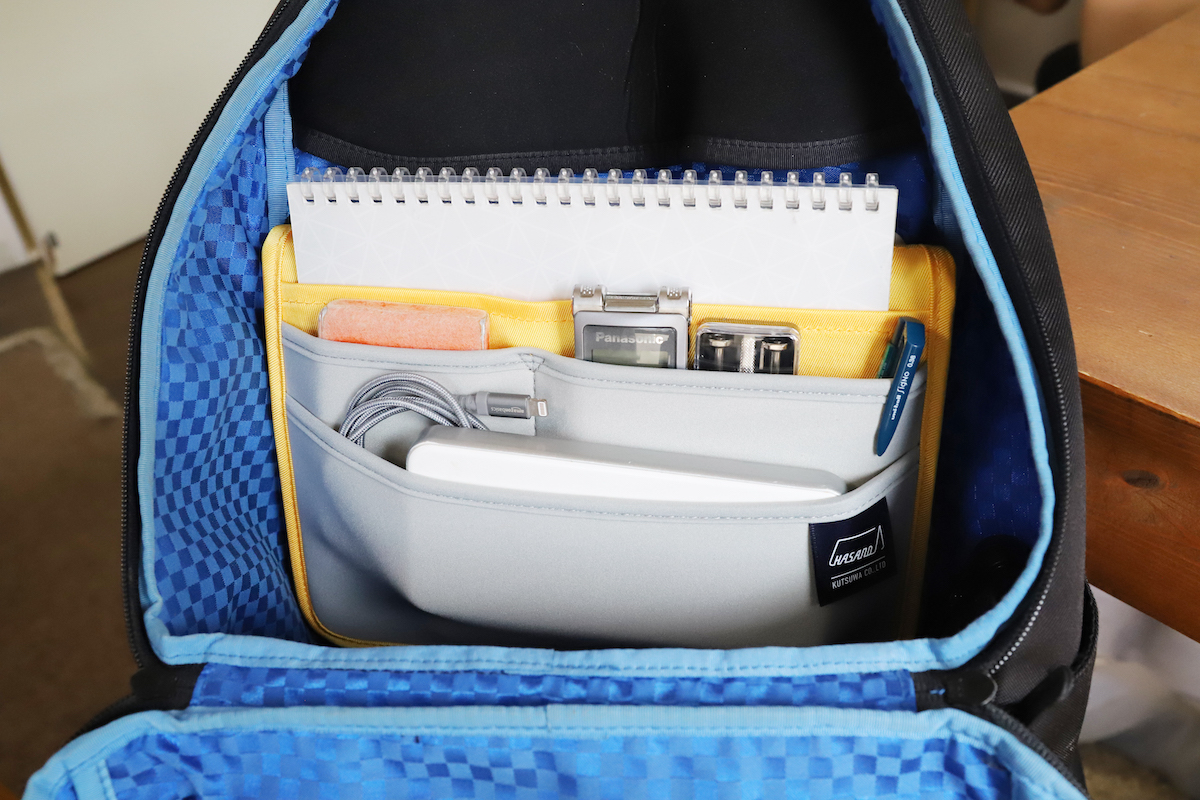

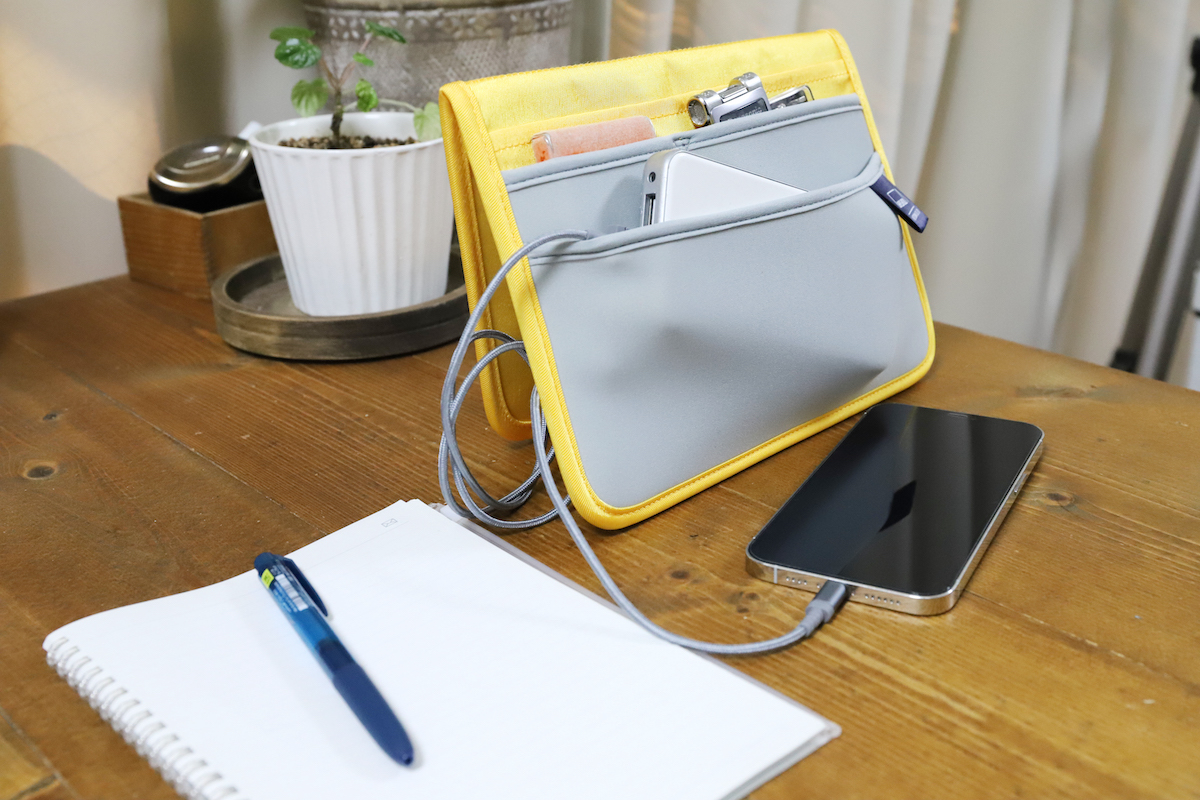

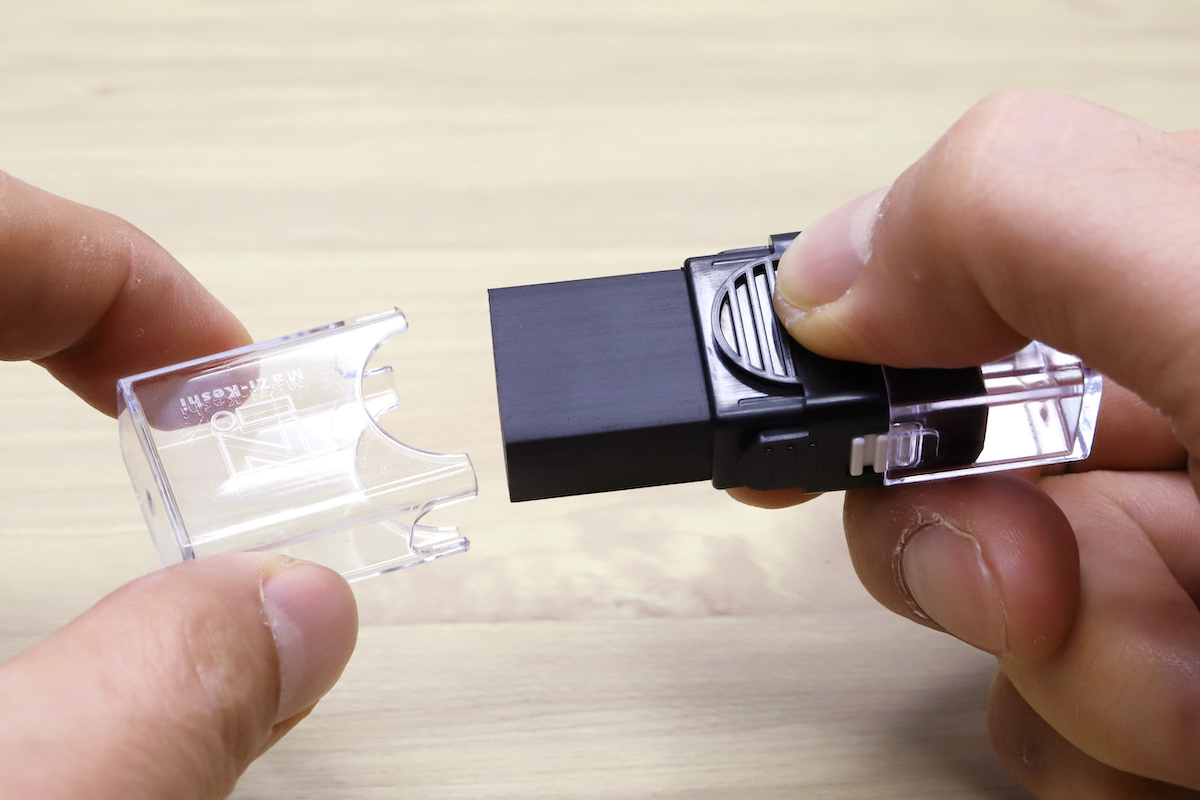

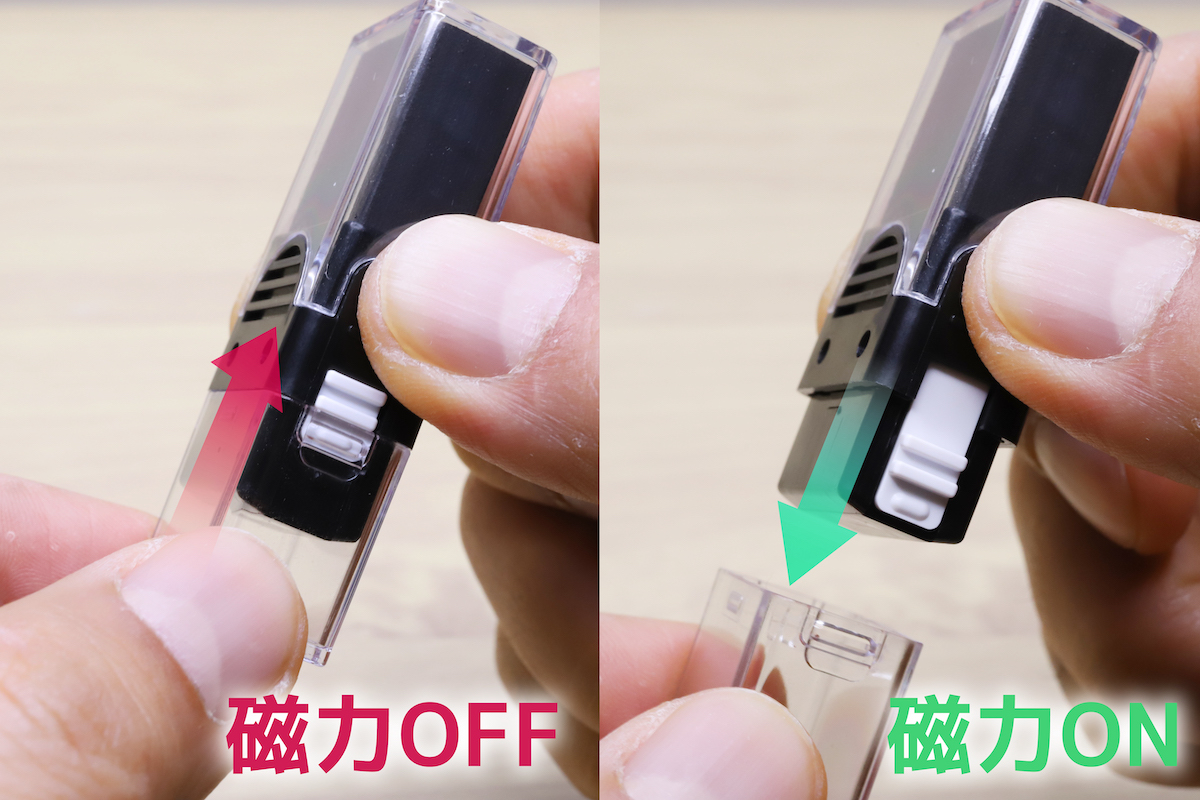

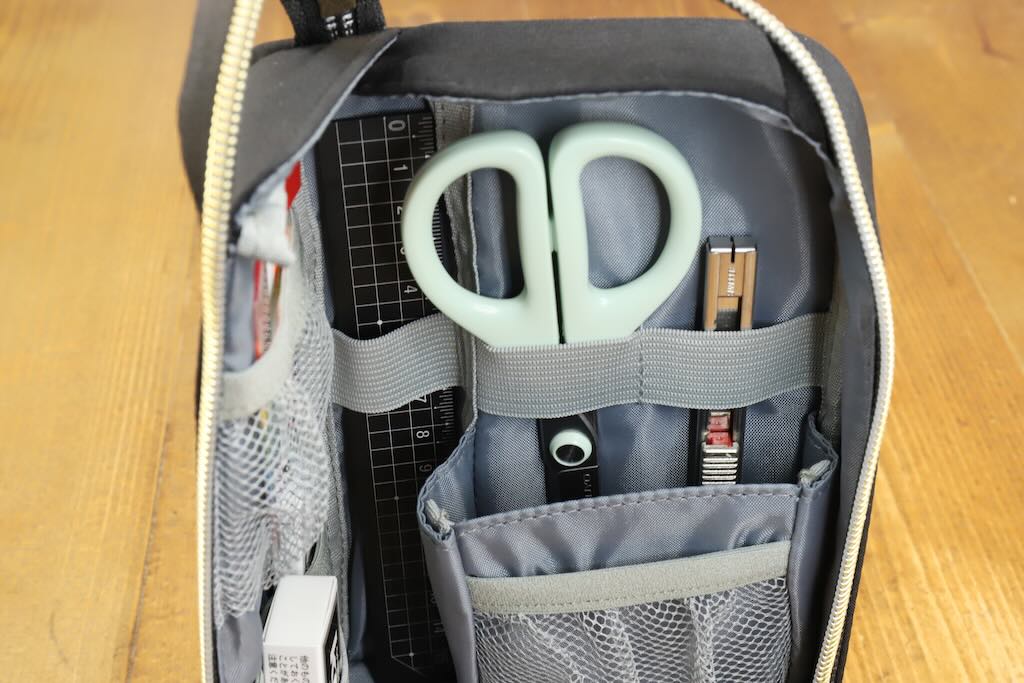

上部のハンドルまで続くファスナーを開け、細長い箱形ボディをガバッと開くと、筆記具などを収納する幅が広い面(広幅面)と、上下二段の小物ポケットがついた幅が狭い面(狭幅面)がL字に展開する。

この状態で机に立たせて置くと、整理棚を備えたペンスタンドのように機能するという仕組みである。

ゴムの活用とストレスフリーの大型ポケット

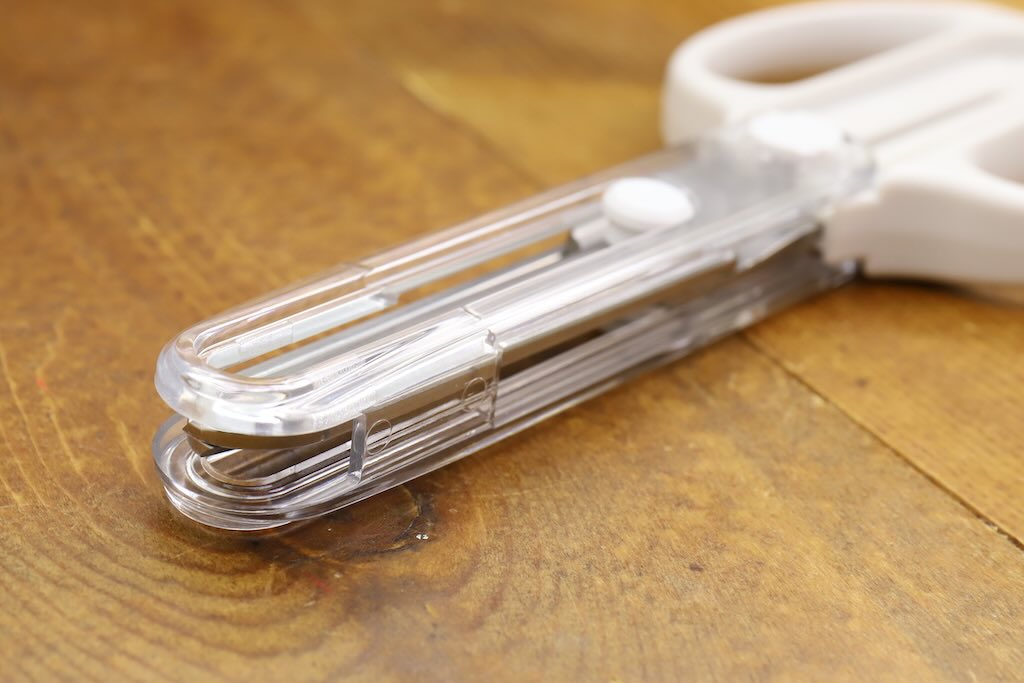

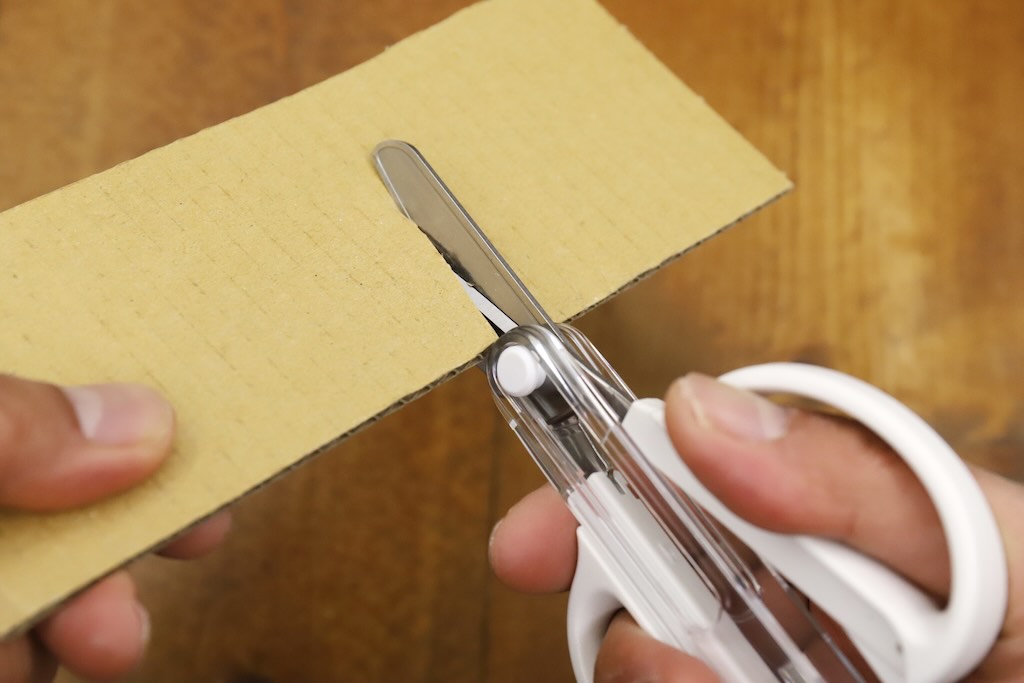

メイン収納となる広幅面には、最前に小物が入れやすいメッシュポケットがあり、その後ろには筆記具用の大型ポケット、最奥がハサミやカッターナイフを固定できるゴムバンドが備わっている。

一方、狭幅面は最前にゴムバンド、その奥の上下にメッシュポケットという構成。メッシュポケットはすべてゴム口になっているので、収納物が勝手に飛び出しにくいのはありがたいところだ。

「よくできているな」と感じたのが、筆記具用の大型ポケット。とても広口なので、ペン6〜7本ぐらいなら1列にずらりと並んで、目当てのペンにサッと手が届くのだ。自立することによる出し入れのしやすさと合わせて、とても使いやすい構造と言えるだろう。

容量的には20本ぐらいなら問題なく収納できるのだが、出し入れの効率を考えると、1列に並ぶ6〜7本にとどめておくほうが良さそうだ。

残念な点は…

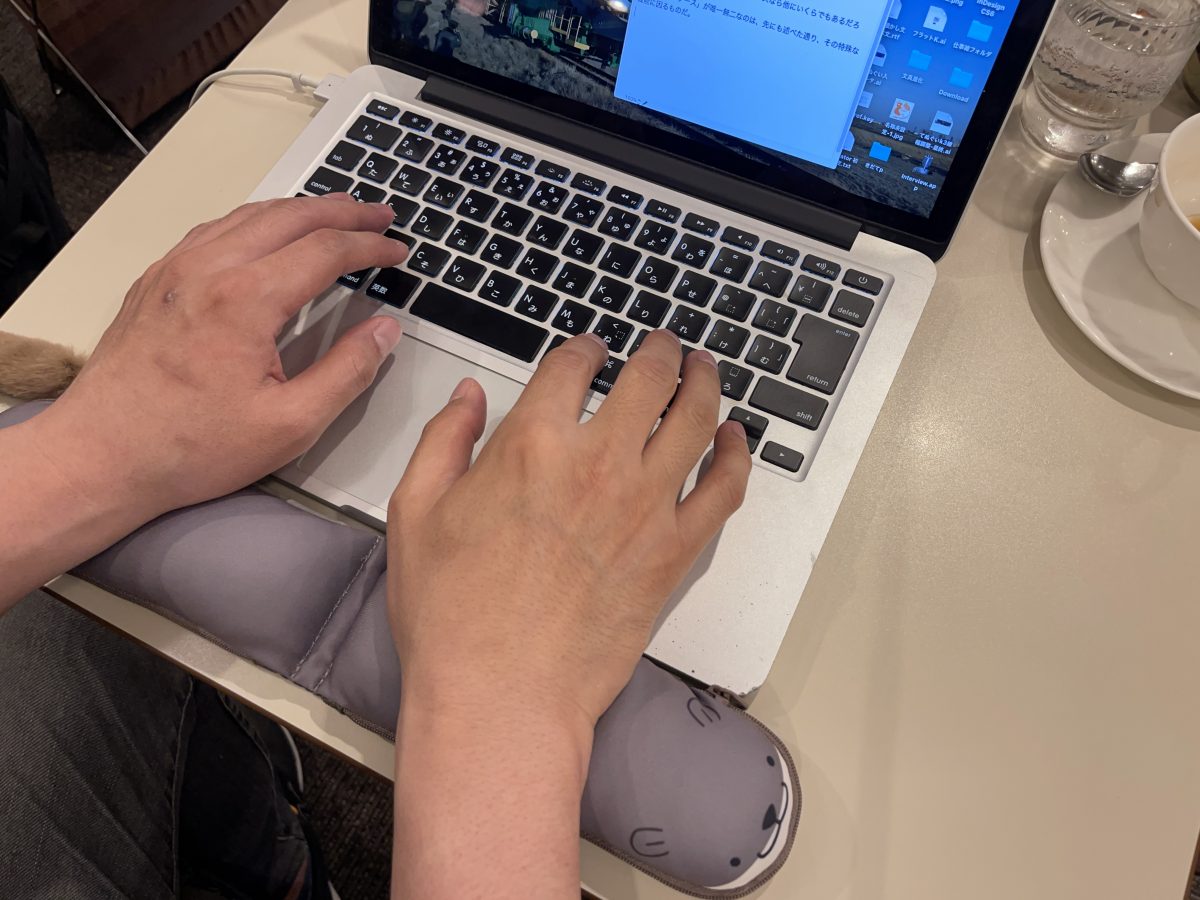

実際に試してみてひとつ気になったのが、立てておく際の位置取りだ。

L字の構造上、収納物が全て視界に入るようにするには、自分から向かって左側に立てる必要があるのだが、ノートPCと一緒に使おうとすると、右利きの人はどうしても右側に立てたくなるだろう。すると狭幅面が自分から影になってしまい、手も届きにくくなる。

視界を確保するべくL字を傾けるように立てると、今度は筆記具ポケットに影になる部分が生まれるので、これもちょっとストレスだ。

この辺りは、狭面メッシュポケットの使用頻度が低くなるように収納物を入れ替えるなど、なにか割り切りが必要になってくるのかもしれない。

シンプルかつ大容量のトレー型

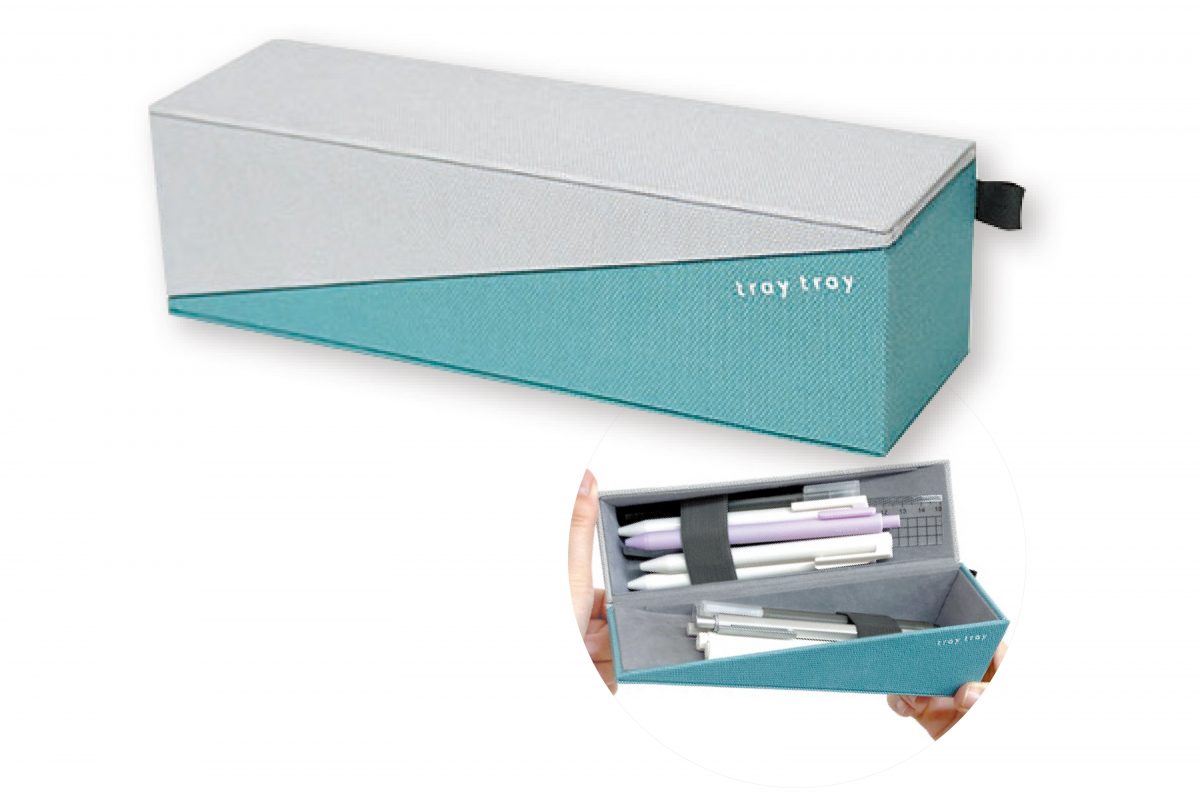

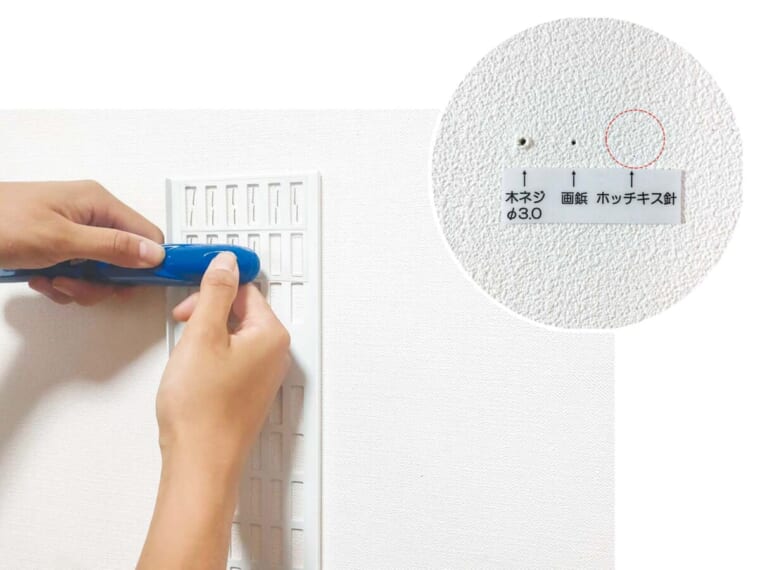

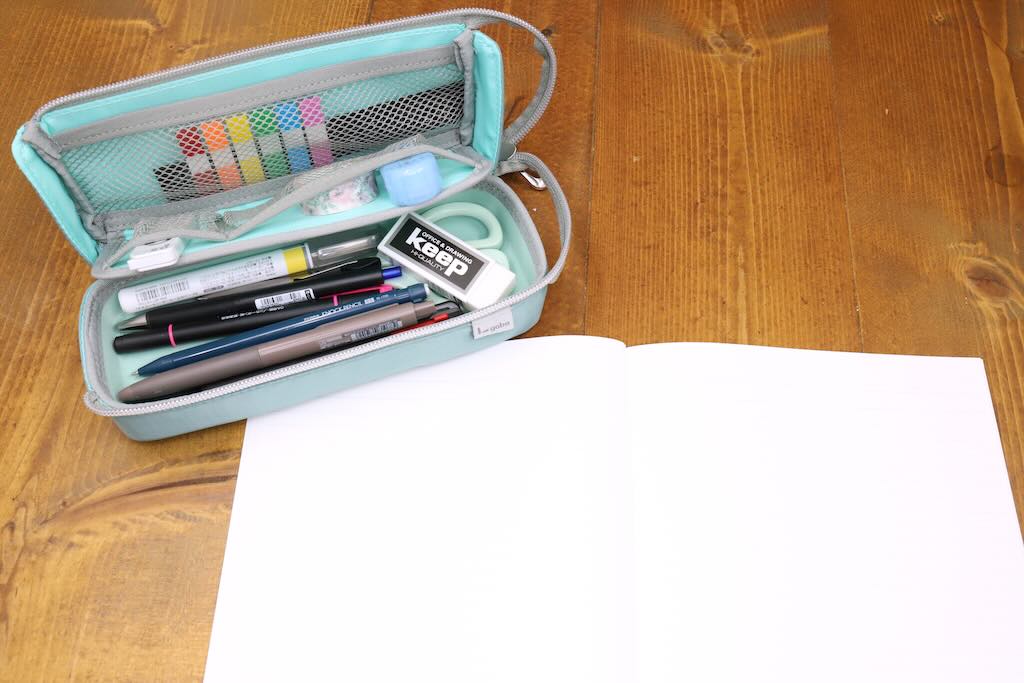

一方、2024年に発売されたトレータイプのエルガバは、横置きの状態からファスナーを開くことで、フタ部分がガバッと大きく90度開口するようになっている。

閉じているときの見た目はエルガバスタンドとほぼ同じだが、全高はスタンドのほうが約25mm低い。

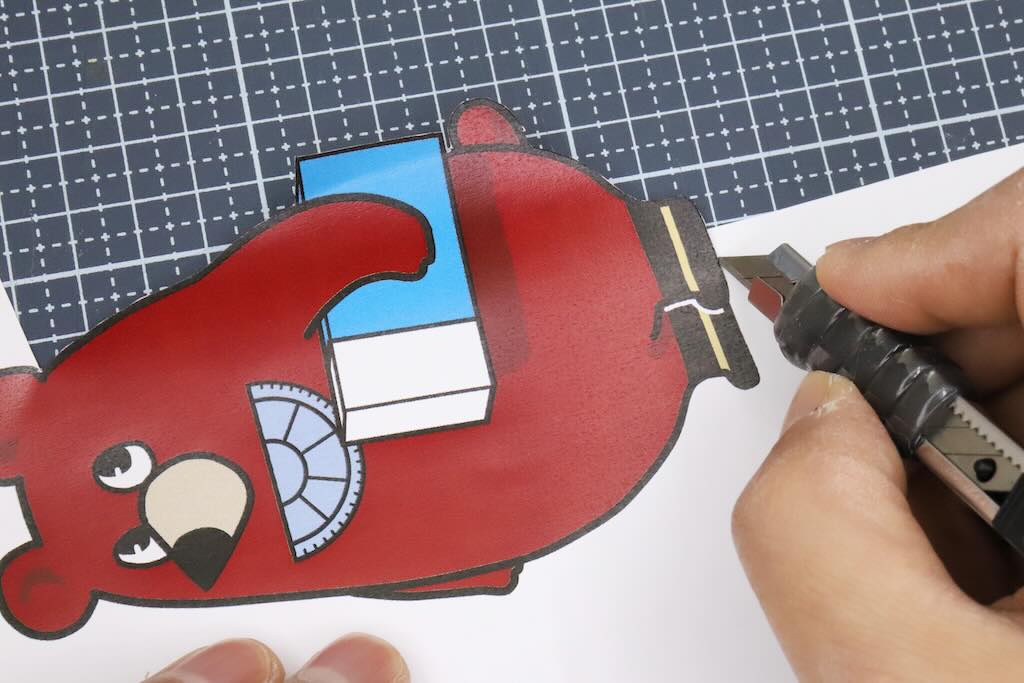

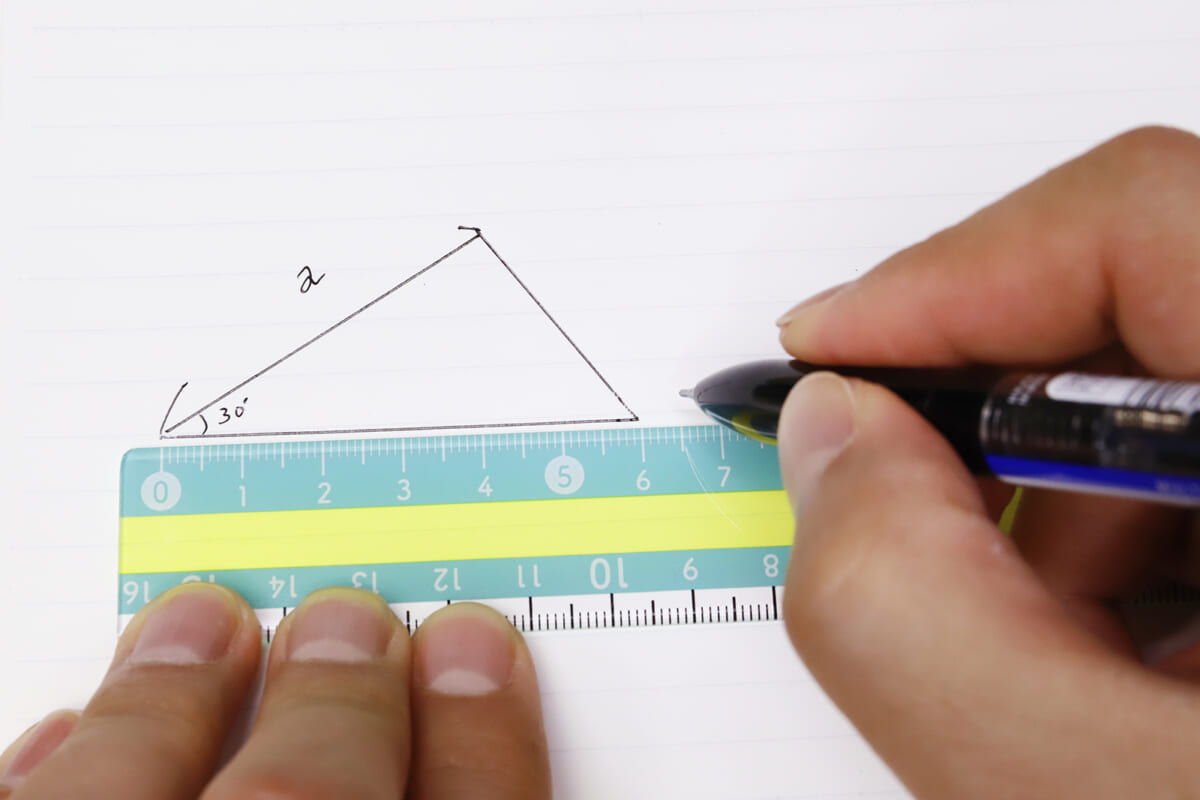

底面側のメイン収納は区切りのない全面トレーで、筆記具やハサミ、カッターなどはだいたいここにポンと放り込んでおくことになる。

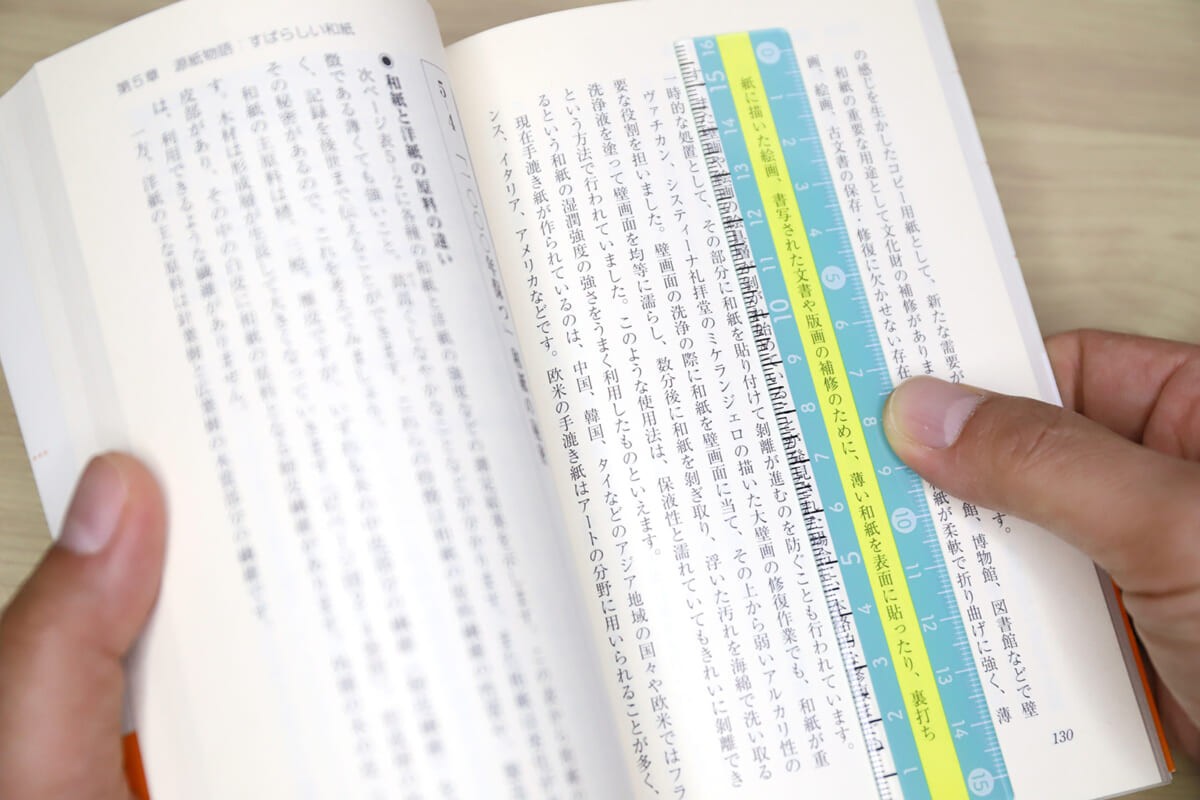

フタ側も区切りはないが、大きなメッシュポケットになっている。マチがない代わりにゴム口仕様なので、定規などの薄くて長いものからマスキングテープのような厚みのあるものまで、わりと自由になんでも飲み込める印象だ。

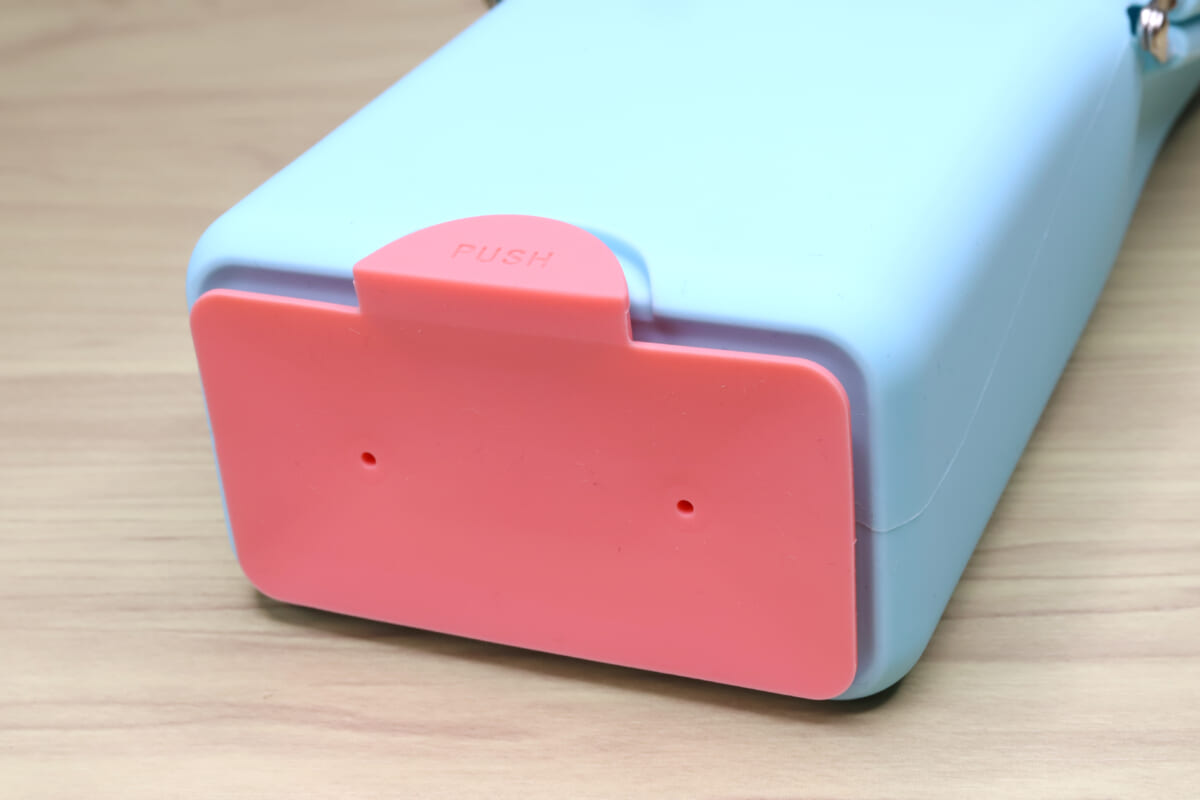

存在感抜群のフラップ

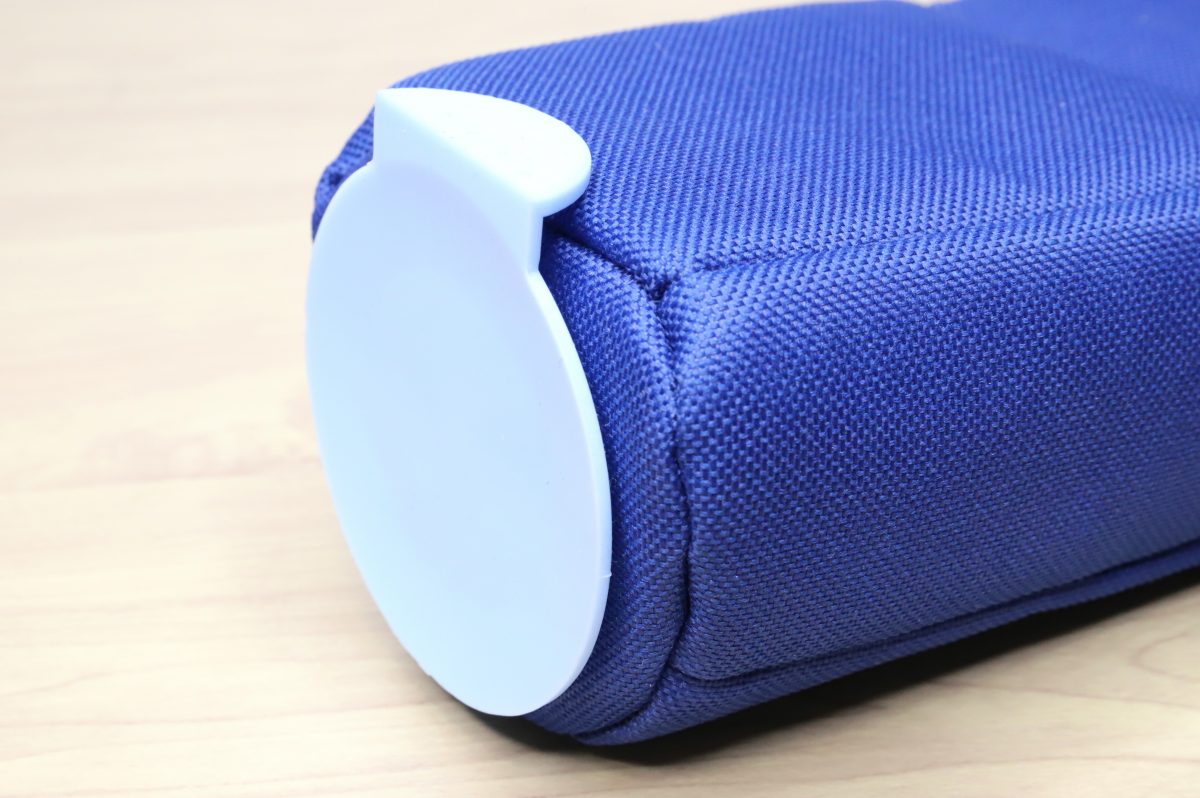

ちょっとユニークなのが、フタ側とトレー側の間にあるポケット付きフラップの存在だ。

閉じた状態ではトレーの上をカバーして中身が暴れないように押さえてくれているが、開口するとフタと共にスライドして持ち上がる。これによってフタポケット・フラップポケット・底面トレーの三段収納として機能するという仕組みなのである。

フラップのポケットは小と中に二分割されたゴム口のメッシュポケットで、なによりトレーに近い位置でポケット口がユーザーのほうに向いているため、出し入れがしやすい。

消しゴムやテープのりなど、比較的使用頻度が高い小物の収納にはちょうどよいだろう。

トレータイプのペンケースの弱点である「中身が整理しづらい」という部分をしっかり補えており、なかなか優秀だと感じた。

実のところ、試用前は「このフラップが上にかかっているせいでトレーが使いにくいかも?」と予想していたが、実際にはさほど不便を感じなかった。

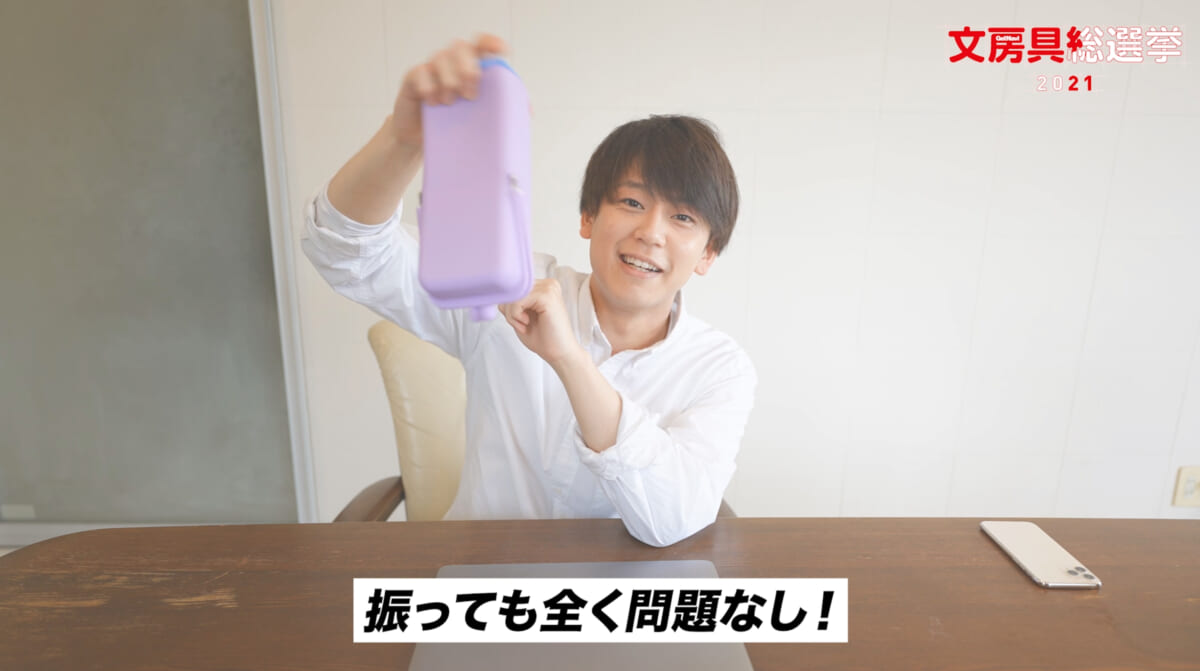

もちろんトレーの奥側はちょっとだけアクセスしづらくなるが、奥側には使用頻度の低いペンやハサミなどを入れておけば問題ない。閉じたときにトレー内部をフラップが押さえつけるので、携帯時に激しく振り動かしても、中身の配置はほとんど乱れないのである。

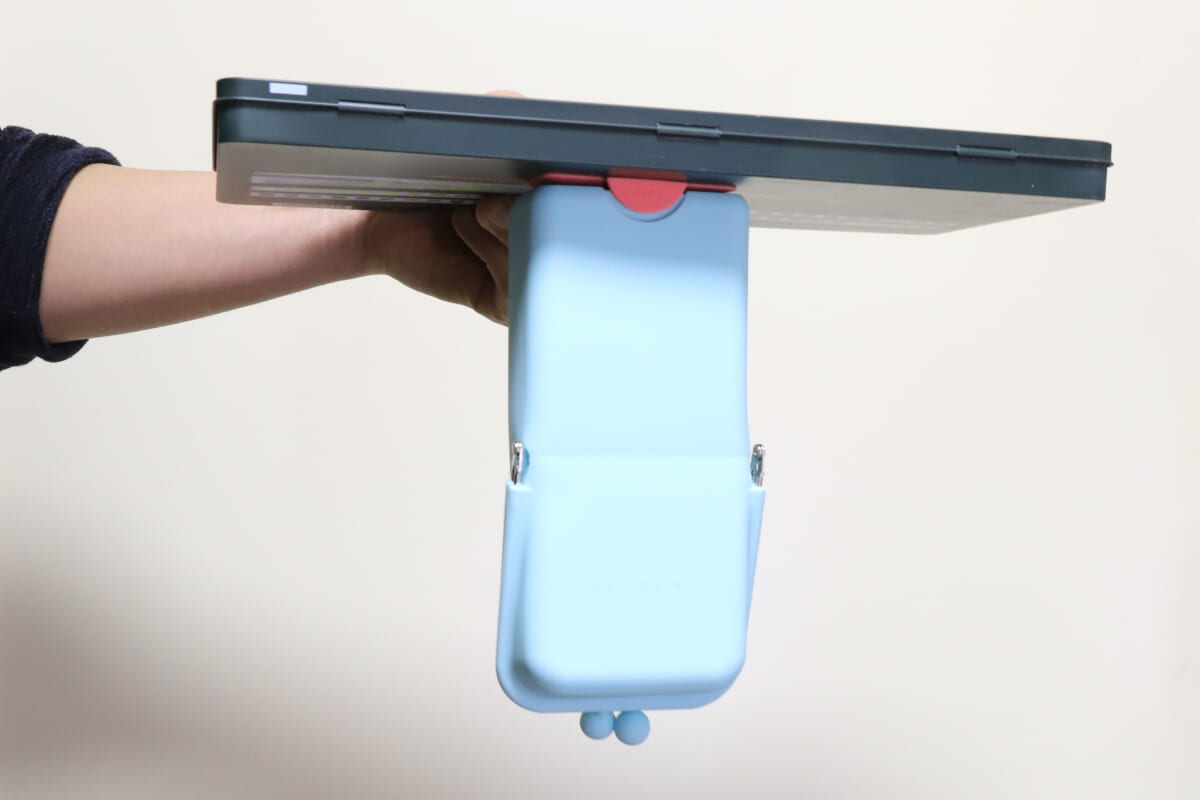

何物にも代え難いハンドル

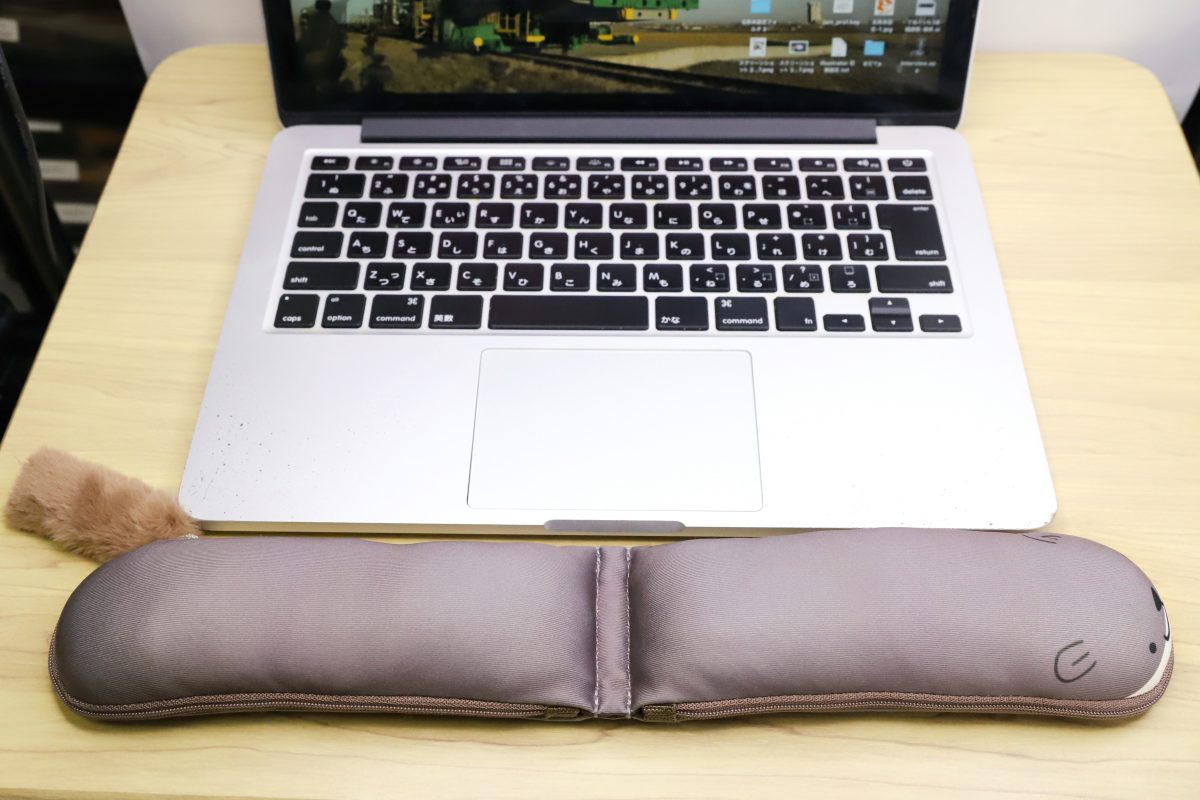

もうひとつ特筆すべき点は、エルガバとエルガバスタンドに共通して、上部のハンドルが使い勝手が良かったこと。

PCやノート・資料類などと揃えてオフィス内を移動する際には、このハンドルを指に引っかけておけば携帯がラクだし、フックがある場所になら引っかけて置いておくこともできるのだ。

要素としてはやや地味だが、この使い勝手に慣れてしまうともう何物にも代え難く感じるぐらいに便利だと思う。

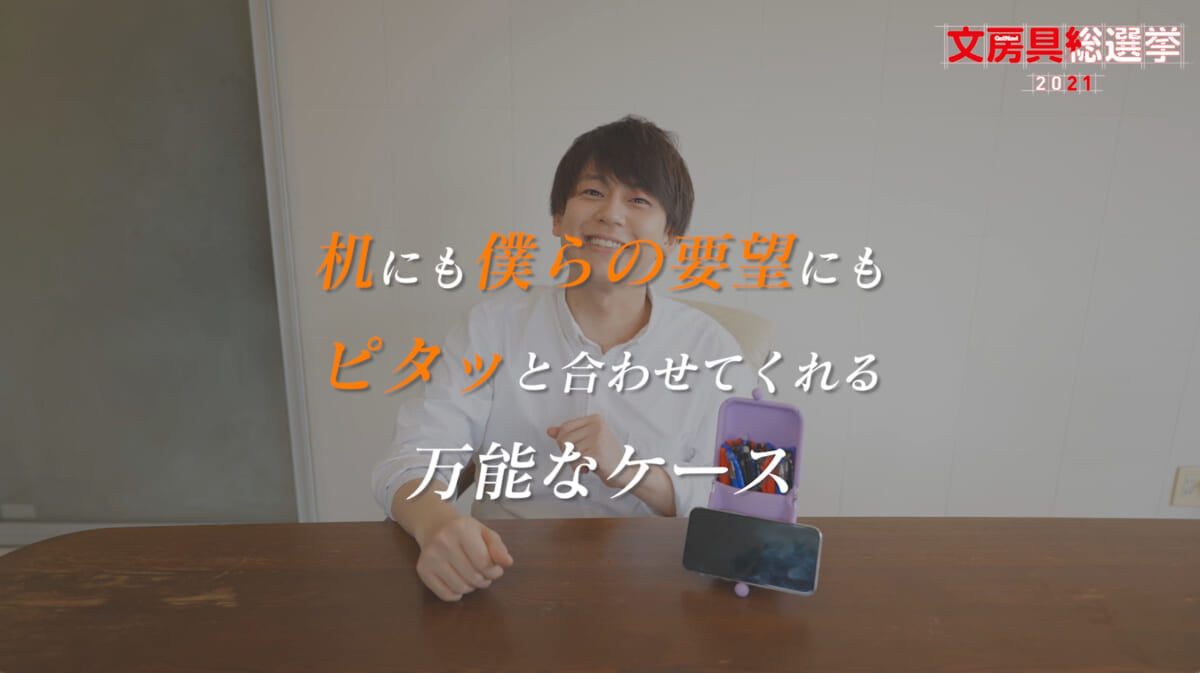

どこで使うかによって選択肢は変わる

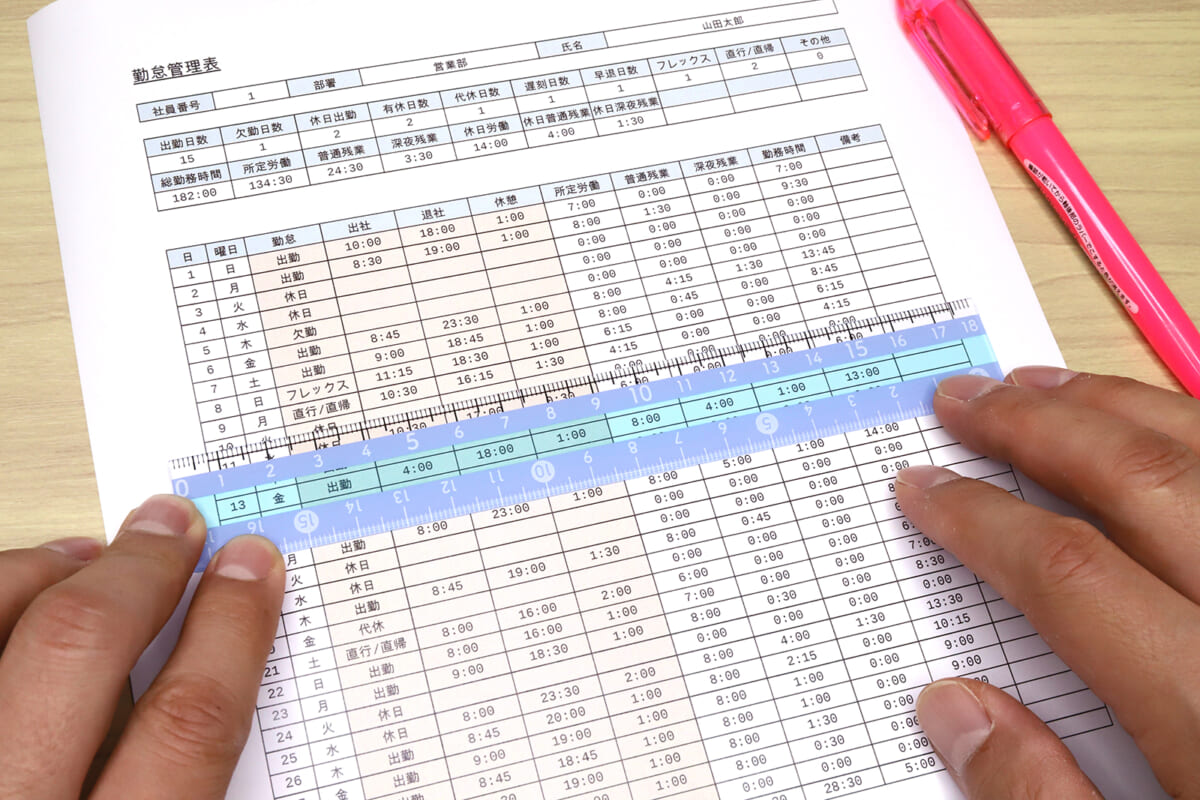

自立タイプのエルガバスタンドとトレータイプのエルガバ、どちらを選ぶかに関しては、冒頭でも述べた通り、「自分が主にどこでペンケースを取り出して使うか?」による部分が大きい。

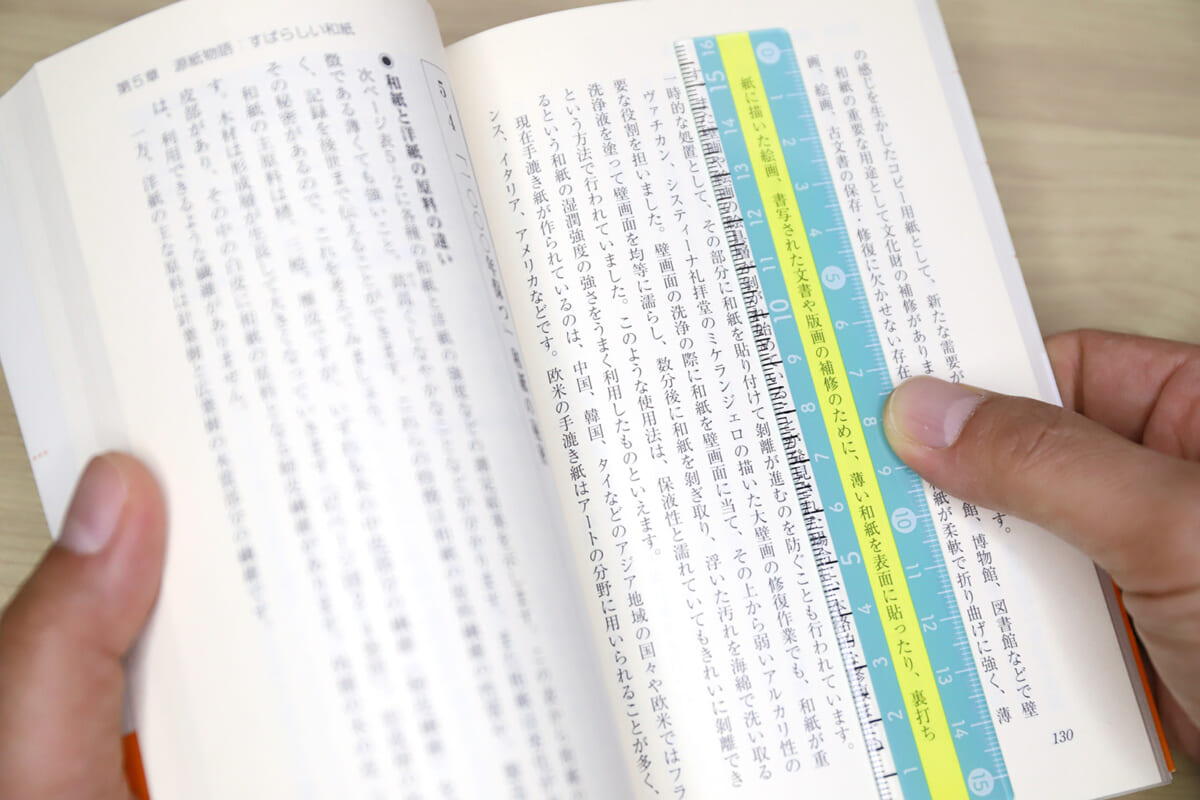

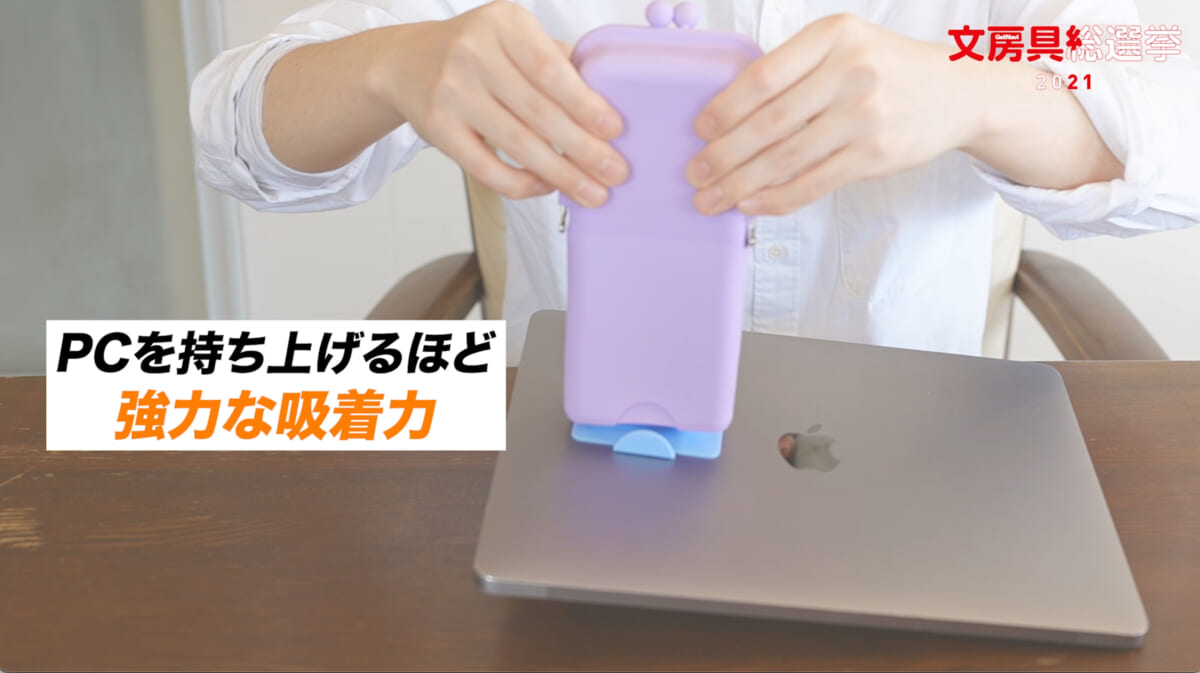

例えば、設置面積を比較すると、上写真の通りエルガバスタンドのほうがとてもコンパクト。狭いスペースで使うなら当然のこと、自立するのが便利だろう。

対して、シンプルに収納力が高いのはエルガバだ。トレーや大型ポケットに雑にあれこれ放り込んでおける気軽さも、その強みだ。

ペンケースを選ぶなら、まずは「どこで使う?」を自問することをおすすめしたい。

The post 自立か平置き、あなたはどっち?「商品名そのまますぎ」なペンケース「エルガバ」を選ぶコツ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.