【きだてたく文房具レビュー】気負わずに使えるスマートペン

以前、この連載でNeoLAB「Neo smartpen N2」というスマートペンをご紹介させてもらった。“スマートペン”とは、ノートに書いた文字をそのままデジタルデータとして、スマホやクラウドに取り込めるという、デジタル筆記具のジャンルだ。

なかでもこのNeo smartpen N2は、筆記内容と同期して音声を録音・リプレイしてくれる機能や、手書き文字をテキストに変換するOCR機能、手描きのイラストをベジェデータに変換する機能、さらには手帳のスケジュール欄への書き込みをGoogleカレンダーに同期する機能などを備えた高性能モデル。

ライターや編集者にも愛用者が多い、いわばスマートペンの名機と呼べる存在である。もちろん筆者も入手から現在に至るまで、ずっと愛用し続けている。

そのNeo smartpenに2年ぶりのニューモデル「Neo smartpen M1」が登場したということで、早速入手してみた次第である。「N2」から「M1」へ、なにがどう進化したのかをここでご紹介したい。

より“普通”になったニューモデル

「Neo smartpen M1」(以下、M1)は、前モデルであるN2の正当後継モデルであり、専用ノート「N Notebook」もそのまま受け継ぐことが可能である。

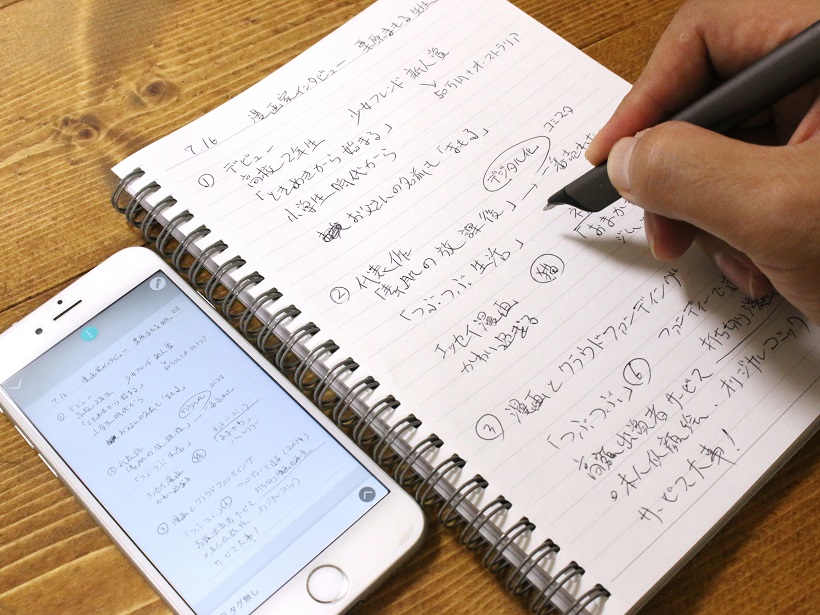

特殊なドットパターンが印刷されたN Notebookへ筆記すると、ペン先のカメラでパターンを認識し、リアルタイムで筆記内容を専用アプリ「Neo Notes」に取り込む、という部分も変わらない。もちろん、従来の音声同期やOCRといった機能もそのまま使える。

では、N2とM1の違いはなにか? というと、最も顕著なのは「雰囲気が普通のペンに近づいた」というところだろう。

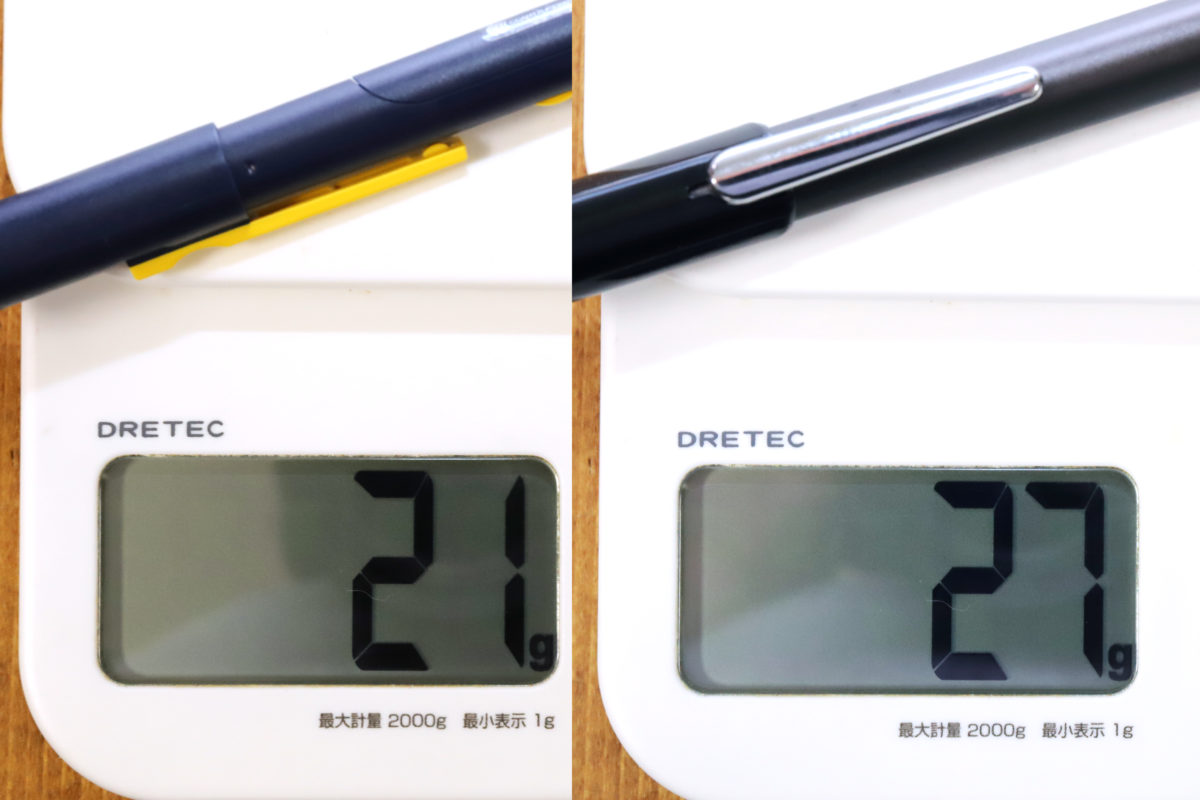

上写真で比較した通り、まず見た目が違う。N2は金属製の三角柱ボディで、M1はFRP(繊維強化プラスチック)軸で円柱ボディ。N2はいかにも“未来ペン”というルックスだが、M1はともすれば普通のペンに見えてしまう“普通っぷり”だ。

重量は、N2の27gに対してM1は21g。数字としてはわずか6gの差(そもそもN2がスマートペンとしてかなり軽量だった)だが、実際に持ち比べてみると、明らかに軽くなったと感じられるだろう。

ただ、ボディが軽くなった分だけ、バッテリー部の重量感が強調された感もあり、筆記姿勢ではややリアヘビーになった印象もある。紛失の危険性を考えれば、使用時はキャップを後軸に挿したい気もするが、バランスの面で言えば、外しておいた方が書きやすいだろう。

もうひとつ、使い心地で普通のペンに近づいた部分が、キャップによる電源のオンオフ機能だ。

M1は、キャップを外せば自動で電源がオンになり、キャップを閉めるとオフになる。つまり、普通に使う限りは電源ボタンを意識する必要がないのである。(使い始めのBluetoothリンクなどには使用する)

N2も筆圧を関知して自動で電源がオンになる機能があったが、電源オフは基本的に電源ボタンを押さなければならなかった。放置しておけばオートオフが効くとはいえ、うっかり電源が入ったまま筆箱にN2を放り込んで、バッテリーを消耗させたことも二度三度ではない。

それを思えば、キャップと電源オンオフが連動しているのは、とてもナチュラルで良いと思う。

ところで、Neo smartpenシリーズでありがたいのが、リフィルが国際規格のD1リフィル(一般的な多色ペンに使用されているもの)ということで、自分の好きな筆記感のものに替えられる、というところ。

ただ、M1、N2とも最初に入っていたのは、D1よりも軸径がわずかに太いゼブラの4Cタイプリフィル(0.7㎜の油性)だった。もちろん、D1リフィルに差し替えても問題なく使えるが、ペン先が紙面に触れた時にややカシャカシャとしたブレを感じることもあるので、できれば交換するなら、ゼブラの4Cリフィルから選んだ方が良いかもしれない。

油性が苦手な筆者は、ゼブラの「4Cサラサ0.5㎜リフィル」に交換して快適に使用している。

全体的な感想で言えば、スリムになった軸と、キャップによる電源オンオフはとても使いやすい。

N2を使い込んでいるユーザーが、あえてM1に買い替える必要があるか? と言われると微妙(スペック上ではCPUの変更などが見られるが、試用中に性能的な差は感じられなかった)だが、今から新たに購入するならM1を選んで間違いないだろう。

なによりこの普通のペンっぽさは、スマートペン初心者にも違和感が少ないはずだ。いかにもデジタルガジェット……という雰囲気が苦手な人でも受け入れやすい、新時代のスマートペンとしてオススメしたい。

【著者プロフィール】

きだてたく

最新機能系から駄雑貨系おもちゃ文具まで、なんでも使い倒してレビューする文房具ライター。現在は文房具関連会社の企画広報として企業のオリジナルノベルティ提案なども行っており、筆箱の中は試作用のカッターやはさみ、テープのりなどでギチギチ。著書に『日本懐かし文房具大全』(辰巳出版)、『愛しき駄文具』(飛鳥新社)など。近著にブング・ジャムのメンバーとして参画した『この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議』(スモール出版)がある。

「Amazon Alexa~ボイスファーストから始まる新しいライフスタイル~」と題したセッションでは、アマゾンジャパンのAlexa担当から日本での発売から約半年を経たAmazon Echoや進化を続けるAlexaスキルについてわかりやすく説明された。

「Amazon Alexa~ボイスファーストから始まる新しいライフスタイル~」と題したセッションでは、アマゾンジャパンのAlexa担当から日本での発売から約半年を経たAmazon Echoや進化を続けるAlexaスキルについてわかりやすく説明された。