ハロウィン発祥の地であるアイルランドでは、世界中から多くの人が集まる大規模なパレードが開催される一方で、伝統的な食事を食べたり、ゲームをしたりと自宅でのハロウィンパーティも楽しみます。その楽しみの1つが家を飾り付けること。

今年のハロウィンは、本場アイルランドのように、ちょっぴり不気味なモチーフや、オレンジや黒のインテリアで、ハロウィン気分を盛り上げましょう。

絵画・造形教室「ART LABORATORY」を運営する、画家でアイアン作家の甲斐荘暁子先生に、100円ショップで手に入る材料だけで作った親子で楽しめるハロウィン工作を教えていただきました。

ハロウィンをおさらい。

死者の魂がこの世に帰る1年に1度の日

ハロウィンは、古代アイルランドのお祭り『サウィン(Samhain)』が起源です。サウィンは、『夏の終わり』を意味する言葉で、古代アイルランドで暮らすケルト人の暦では10月31日が夏の終わりの日であり、1年の終わりの日でもあります。このサウィンの時期は、現世と来世を分ける境界が弱まる時期と捉え、死者の魂が蘇ると考えられてきました。蘇った死者の魂を迎えるため、家を飾り付け、ご馳走を用意し親しい人たちと宴を開き祝ってきたのです。

ハロウィンは一年の中でも特別な行事のひとつで、毎年ハロウィンの時期にはすべての学校がお休みになるのだそう。子どもたちは何週間も前から仮装やゲームの準備をし、ハロウィンの工作や飾り付けを楽しみます。当日の夕食では、伝統的なドライフルーツが入ったパン「バーンブラック」を切り分けて食べます。バーンブラックのなかには、ドライフルーツや指輪や硬貨、ボタンなどが仕込まれていて、それによって運勢を占う楽しみもあるのだそう。そして、死者は悪霊とともに蘇って来ると考えられ、暗くなると多くのコミュニティでは魔よけのための焚火をします。

ハロウィンの背景をおさらいしたところで、ここからは甲斐荘先生に工夫と遊び心、そしてプロ考案ならではのセンスあふれるデコレーションの方法を教えていただきましょう。

あっと驚く仕掛けや温もりのあるライト…

手作りならではの工夫で楽しむ

小学生や小さな子どもがいる家庭でのハロウィンといえば、仮装して、友だちとお菓子交換をするのが定番。そのほかには、どんな楽しみ方があるのでしょうか?

「ぜひハロウィンにちなんだ工作を楽しんで欲しいです。親子で工作を楽しめば、1つのものを一緒につくる達成感を味わえますし、おしゃべりも増えます。会話しながらすすめることで新しいアイディアが生まれ、よりよいものができることもあるでしょう。また、ハロウィンの由来や意味を話せば、より一層思い出に残る作品になるはずです。作った作品で飾り付けを楽しめば、準備から当日までハロウィンをたっぷり楽しめます」

今回教えていただく工作は、4点。

「材料は100円ショップですべて揃い、手順が簡単で、ちょっとした失敗があったとしてもそれが素敵な味になる工作です。また、ライトを使って温もりのある雰囲気楽しんだり、目玉が入った棺桶ボックスで誰かを驚かせたり、そんなプラスアルファの楽しみもあります。

アイルランドでは、当日は友人や家族と食卓を囲むそうです。自分たちで飾り付けたお部屋とテーブルコーディネートで、ぜひ家族との楽しい時間を楽しんでください」(画家・アイアン作家の甲斐荘暁子先生、以下同)

■ まだらな色合いにほっこり! 張子のジャックオーランタン

「生のかぼちゃの代わりに、『芯材にひっつくねんど』と風船を使って作るジャックオーランタンです。芯材にひっつくねんどは、のびが良く、手にくっつきにくいので、お子さんでも扱いやすいんですよ。最近ではろうそくのようにゆらゆらと揺れるLEDライトが100円ショップで売られているため、雰囲気のある灯りを気軽に楽しめます」

【材料】

・芯材にひっつくねんど

・風船

・LEDキャンドルライト

・絵の具

・ペーパークラフトバンド

・すずらんテープ

・木工ボンド

【作り方】

1.風船を好きな大きさに膨らませたら、かぼちゃのもりっと膨らんだ形を表現するために、すずらんテープで縛る。

2.芯材にひっつくねんどに水彩絵の具を練りこみ、かぼちゃ色や好きな色で色づける。

3.目と鼻、口を空けてねんどを貼り付けるために、風船にマジックで目と鼻、口の形を描き、穴を避けながらねんどを風船に薄く伸ばしていく。ねんどを貼り付けたら、一晩置いて乾かす。

4.ねんどが乾燥したら風船を割り、持ち手となるペーパークラフトバンドを木工ボンドでくっつける。ぺーパークラフトバンドがボンドから剥がれやすい場合には、マスキングテープなどで仮止めをして安定させる。完成したランタンの中に、LEDキャンドルライトを入れる。

「写真にあるようなあたかかみのあるランタンにするには、オレンジに少しの黄色とピンク、紫をランダムに混ぜながら、練るといいでしょう。粘土に練り込んでいくことで、まだら模様になり、温もりを感じる色合いになります。色づきが濃かったり薄かったりすることが味になるので、お子さんでも失敗しません。かぼちゃの色はお好みで、お子さんの好きなピンクや水色で作ってもいいですね。暗くなってきたら、ぜひあかりを灯して、ちらちらと揺れる光を楽しんでください」

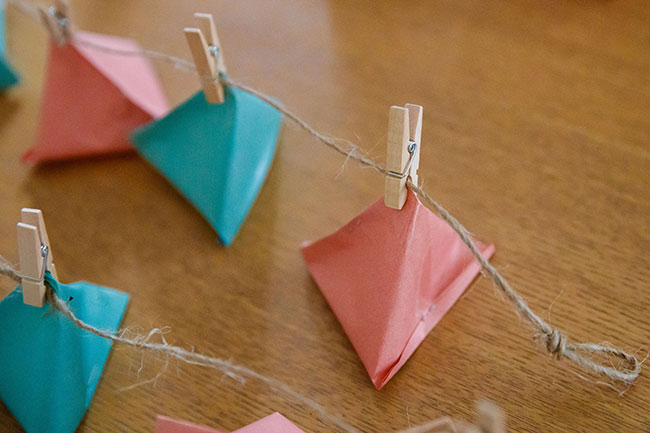

■ かわいくて個性的!お手軽ガーランドライト

「切ったり、貼り付けるだけで簡単に作れるガーランドです。100円ショップで販売されているガーランドライトは、あたたかみのある光。丸い飾りから漏れる光もやさしくて素敵です。蜘蛛の丸い部分にはおかしが入っているので、ハロウィンが終わってからみんなで食べる楽しみもあります」

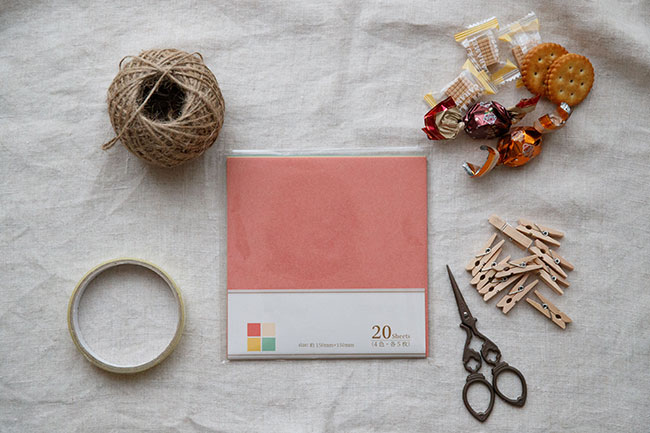

【材料】

・ガーランドライト

・黒いビニール袋

・丸いお菓子

・キョロ目シール

・ラッピングバック

・タイ

・丸いお菓子

【作り方】

1.ラッピング袋に、おばけやかぼちゃなど好きな絵を描く。ハロウィンにちなんだ絵柄でも、関係ない絵柄でもお子さんが好きな絵柄でOK。

2.黒いゴミ袋の角に、ポスカで三角形に切り取る線と三角形の頂点に5センチほどの、切り込み線を書き、ハサミで切る。

3.頂点に切り込みを入れて2つに分かれた山を、それぞれぎりぎりのところでひと結びし、おばけの角にする。

4.黒いゴミ袋を約15センチ四方の正方形に切り、少し大きめの丸いお菓子を入れ、てるてる坊主の形になるように包み、1本のモールでねじって止める。残りのモールをバランスを見ながら、蜘蛛の足になるように巻きつけ、キョロ目をつける。

5.蜘蛛は、ガーランドの好きな場所に吊るして、黒いおばけは、角の間から照明を入れて、テープで止める。ラッピングは、付属のタイを使って止める。壁に画鋲で、バランスを見ながら飾る。

「ハサミでビニール袋をカットをするときに、きれいに作ろうしなくても大丈夫です。ぜひお子さんに切らせてあげてください。ビニール袋がライトにふんわりとかかるので、線がゆがんでも気になりません。キョロ目が付けば、かわいさもアップし、どんな形でもかわいらしいおばけが完成します。ジグザグに切れるはさみを利用してもよいでしょう。蜘蛛やおばけ、ラッピング袋以外にも、折り紙などでおばけを作ったり、写真を飾ったり、好きにデコレーションするのもおすすめです」

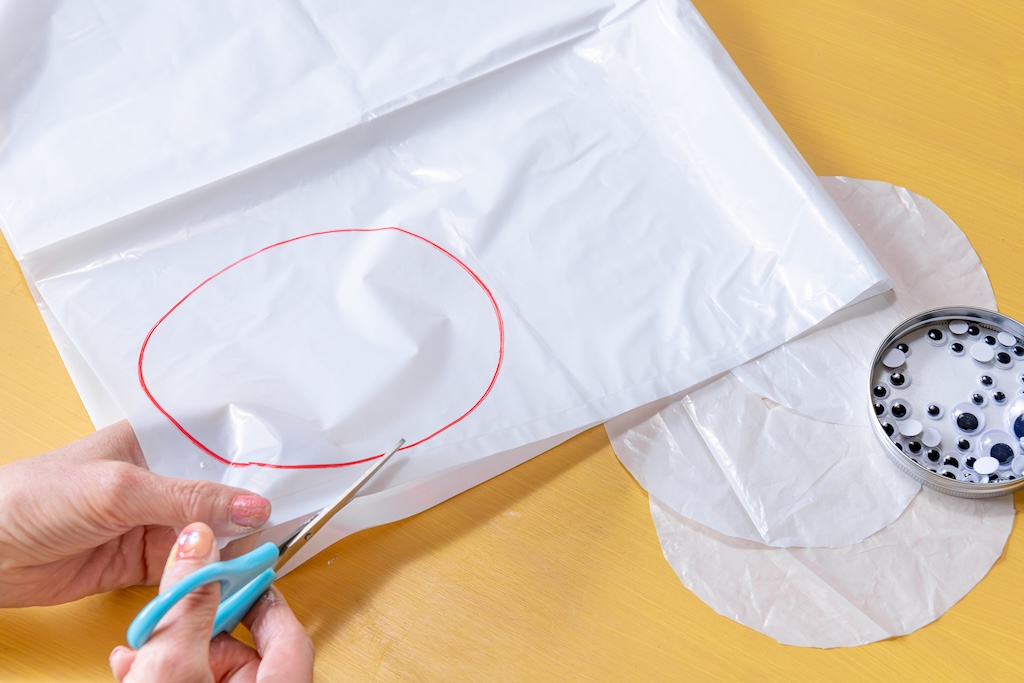

■ ゆらゆら揺れるおばけがかわいいおばけのモビール

「ガーランドライトで作った黒いおばけと蜘蛛を使ったモビールです。白いビニール袋を使って、ゆらゆら揺れる白いおばけも加えました。くるくる回る姿がまるで動いているみたいで楽しい工作です」

【材料】

・竹ひご

・白いビニール袋

・たわし用ヤーン(アイボリー)

・キョロ目シール

【作り方】

1.直径15cmほどの円を書き、はさみで切り取る。

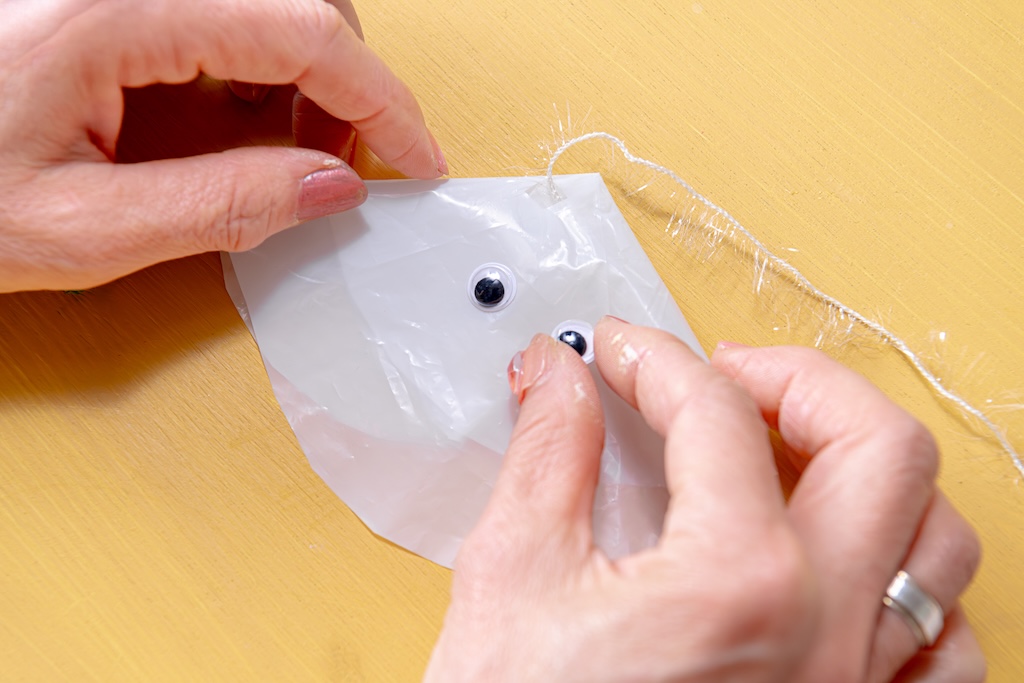

2.ビニール袋を4つ折りにし、中心にヤーンが通るほどの小さな穴を開ける。

3.穴にヤーンを通し、ヤーンが動かないよう、セロハンテープで止める。

4.表にキョロ目を付ける。

5.竹ひごにお好みで色を付ける。

6.バランスを見ながら、黒いおばけ、白いおばけ、蜘蛛をヤーンを使って結びつける。※黒いおばけ、蜘蛛の作り方は、灯のガーランドを参考にする。

「ポリエステルのたわし用ヤーンが、揺れるたびにキラキラと光ります。ヤーンは色の種類が豊富なのでお好きな色を選び、それに合わせて竹ひごに色をぬってオリジナルの組み合わせを楽しむのもいいですね」

■ 開けてびっくり!棺桶おやつボックス

「蓋を開けると、あらびっくり。目玉や蜘蛛がつまった棺桶おやつボックスです。中味はおやつでできているので、人をびっくりさせながらも楽しませる、ハロウィンにぴったりの工作です。食卓に飾って、楽しいハロウィンを演出しましょう」

【材料】

・蓋付空き箱

・太めのマスキングテープ

・細めのマスキングテープ

・絵の具

・赤い紙パッキン

・黒いビニール袋

・白いビニール袋

・お菓子

・黒いモール

・タイ

・キョロ目

【作り方】

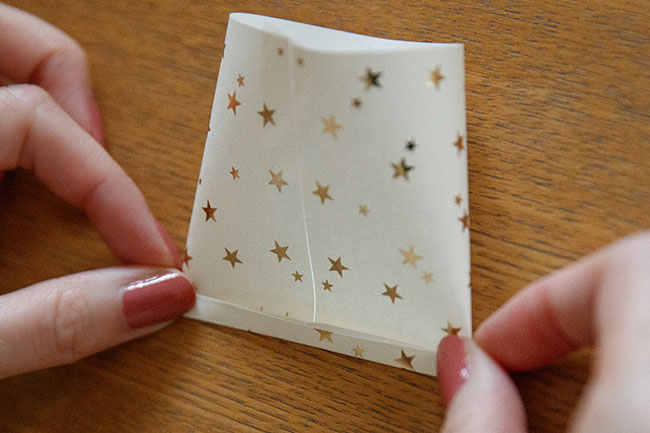

1.箱に太いマスキングテープを十字架に貼り、細いマスキングテープで周りを囲う。マスキングテープの上から、蓋全体を黒く塗る。絵具が乾いてからマスキングテープを剥がす。

2.おばけのガーランドの作り方の1を参考に、白いビニール袋を直径10cmほどの円に切り抜き、お菓子を包み、タイで止める。白の丸シールに目の瞳孔を描き、白丸に貼る。赤ペンで充血をかく。黒い蜘蛛の作り方は「灯のガーランド」を参考にして作る。

3.赤い紙パッキンを敷き、目玉、蜘蛛、お菓子を詰め合わせる。

「黒い絵具を水で溶きすぎると、マスキングテープに染みてしまうので、普段より硬めで塗ります。真っ黒に厚塗りすることで棺桶らしさを作れます。目玉の中に、ハズレのお菓子を隠してロシアンお菓子ルーレットなどのゲームに利用しても楽しいですね」

ハロウィンに親子工作を楽しめば、親子の会話も弾み、行事の理解も深まるきっかけになると話してくださった甲斐荘さん。誰でも簡単にチャレンジできるように、100円ショップで手に入れられる材料を使った作品をご紹介いただきました。ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。

Profile

画家・アイアン作家 / 甲斐荘暁子(かいのしょう・あきこ)

東京都表参道と駒沢PREETY THINGS、神奈川県川崎市で3つの子ども向け、絵画・造形教室「ART LABORATORY」を運営する。武蔵野美術大学卒業。10年にわたり児童向け絵画教室を主宰。アートセラピーを取り入れた絵と工作の教室、マクラーレン南青山などでのワークショップを開催。

「ART LABORATORY 表参道」HP

Instagram

折り紙で作る「アドベントカレンダー」

折り紙で作る「アドベントカレンダー」