ホンダは1974年のライフを最後に、軽乗用車の生産を取りやめていた。しかし、1980年代前半には軽ボンバン(ボンネットバン)を中心に市場での軽自動車の人気が復活。ホンダも再度このカテゴリーへの参入を画策し、1985年に新世代の軽自動車を発売した――。今回は革新的なパッケージングとスタイリングで脚光を浴びた初代トゥデイ(1985~1998年)で一席。

【Vol.43 初代ホンダ・トゥデイ】

1985年8月、本田技研工業の新しい本社社屋“ホンダ青山ビル”が東京都港区南青山に竣工した。新時代を迎えた同社は、さっそく翌9月に新型車を発表する。約11年ぶりのHONDAブランドの軽乗用車となる「トゥデイ」(JW1)のデビューだ。

■軽自動車の人気が高まった背景

ホンダのエントリーカーは1970年代後半がシビック、1980年代前半はシティがその役割を担っていた。一方、80年代初頭から中盤にかけて、日本の自動車市場では軽ボンバンを中心とする軽自動車の販売台数が飛躍的に伸びていく。1980年には100万台を突破して約106万台を記録し、1984年には約149万台にまで達していた。第2次オイルショックに端を発する軽自動車の見直し風潮、そしてセカンドカー需要の伸長などが、販売台数増加の主要因である。この傾向をコンパクトカー造りに長けたホンダが見逃すはずがない。シティのデビューが一段落したころから、軽乗用車の本格的な開発に着手しはじめた。

■異例のロングホイールベースで広い室内空間を実現

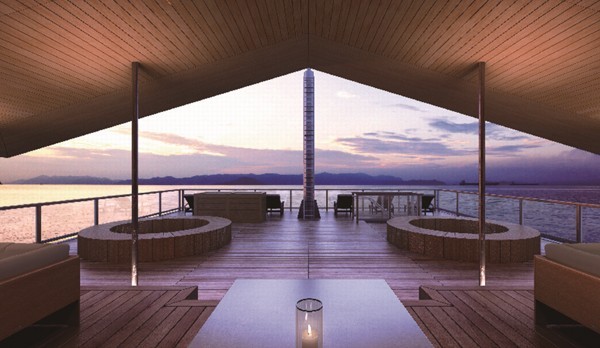

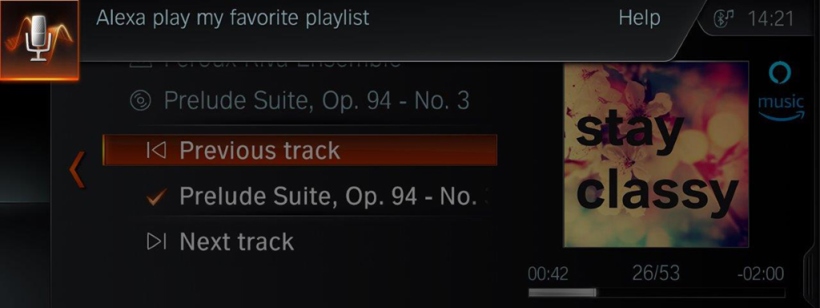

当時は、第二次オイルショックのなか軽自動車が見直されはじめた時期。トゥデイはその軽自動車需要を見越して開発された

当時は、第二次オイルショックのなか軽自動車が見直されはじめた時期。トゥデイはその軽自動車需要を見越して開発された

デビューしたトゥデイを見て、業界関係者は驚いた。AA型シティのトールボーイスタイルとは正反対、さらに既存の軽乗用車よりもずっと低い全高(1315mm)を採用してきたのである。しかも、ホイールベースが2330mmと軽自動車としては非常に長かった。これらのプロポーションが実現できた要因は、新開発のシャシーやメカニズムにあった。フロアパン前部はサイドシル一体成形の“バスタブ型”を採用。さらにEH型545cc直列2気筒OHCエンジン(31ps/4.4kg・m)と組み合わせるギアボックスをクランク軸と一直線上に置き、そのうえでデフを真下に配置した。集積型のシャシーとコンパクトな動力源――これらを具現化したからこそ、フロントタイヤを目一杯前方に配置することができ、最大限の室内前後スペースを構築できたのである。

室内に入ると、その独特の雰囲気に引きつけられる。低いノーズのラインとほぼ一直線上につながる大きく傾斜したAピラー、そのAピラーに沿う広大な面積のフロントガラス、レーシングカーのような大きな1本アームのワイパーなど、すべてがオリジナリティにあふれていた。ステアリングやインパネ、シートのデザイン、インテリアカラーも非常に凝っており、全体的にカジュアルでお洒落なムードが漂っていた。

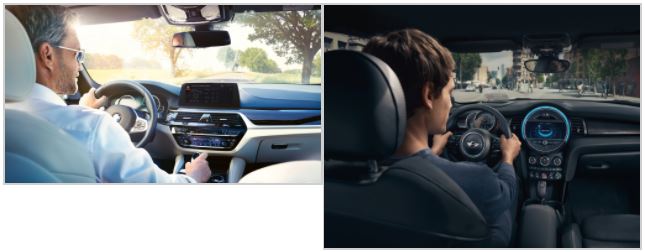

インテリアは傾斜したAピラー、大きなフロントガラスによって個性的な雰囲気を演出。シートデザイン、カラーリングも凝っていた

インテリアは傾斜したAピラー、大きなフロントガラスによって個性的な雰囲気を演出。シートデザイン、カラーリングも凝っていた

セカンドカー・ユーザーが多いことも想定して、トゥデイは維持費の安い4ナンバーの軽ボンバン(フロントにボンネットを配した商用登録のハッチバックスタイル軽自動車)として設定される。5ナンバー仕様が登場したのは、1988年2月発表のマイナーチェンジ時だった(発売は同年3月)。このときはE05A型547cc直列3気筒OHC12Vエンジン(PGM-FI 仕様のMTが42ps/4.6kg・m、同ATが42ps/4.7kg・m)の採用、5速MTと3速ATの設定(従来バンは4速MTと2速AT)、角目ヘッドランプの装着、電動サンルーフの装備などもニュースとなった。

ホンダ独自のコンセプトを満載した初代トゥデイだったが、一部のファンからは熱烈な支持を集めたものの、販売成績は大成功とまでは至らなかった。室内高の低さや可愛すぎるルックス、スポーツ仕様の未設定などが、当時のユーザーの購入欲をあまりそそらなかった要因だ。最終的に乗用モデルは新規格への移行(1990年2月。搭載エンジンはE07A型656 cc直列3気筒OHC12V)を経て、1993年1月に第2世代へとモデルチェンジ。商用モデルはトゥデイPROとして継続販売され、また1994年9月には快適装備を組み込んだトゥデイ・ハミングを設定して、1998年10月に軽自動車の規格改定が行われる直前まで販売を続けたのである。

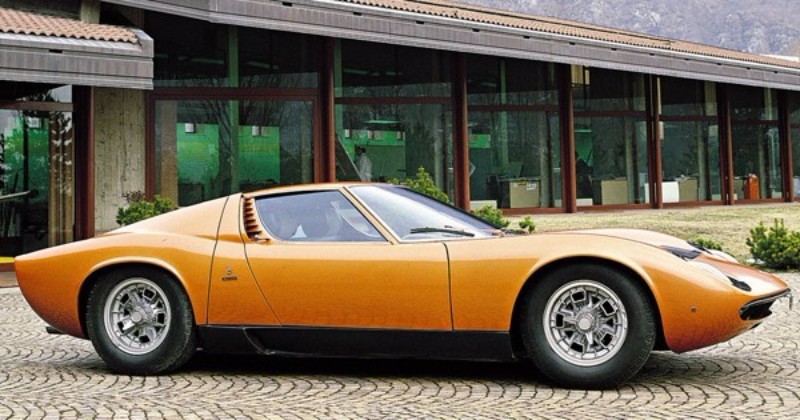

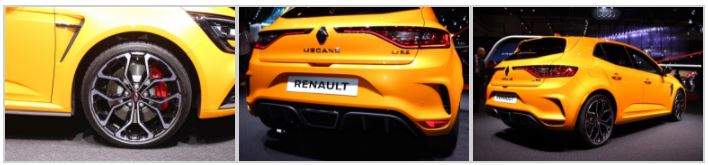

一方、この初代トゥデイの概念構成に非常に近いコンパクトカーが1992年にフランスでデビューする。車名は「ルノー・トゥインゴ」。ルノーの開発陣がトゥデイを参考にしたかどうかは明言されていないが、車両コンセプトやデザインアプローチが近いことは確かだった。トゥインゴはその後10年以上、ルノー車のボトムラインを支える重要なモデルとして位置づけられる。もし初代トゥデイの輸出仕様があったなら……本田技研工業の世界戦略車として予想以上の大ヒットを記録していたかもしれない。

■イメージキャラクターには当時の人気女性タレントを起用

ところで、初代トゥデイはクルマ自体のインパクトも強かったが、イメージキャラクターでも大注目を浴びた。起用されたのは当時売り出し中だった今井美樹さん。同時期に出演した味噌汁のCMを覚えている人も多いだろう。トゥデイではCMやポスターのほかに、カタログでもキュートなルックスを披露した。ちなみに、2代目トゥデイでは当時“3M”と呼ばれたアイドルの一角、牧瀬里穂さんがイメージキャラクターに起用される。一方、3Mのうちの宮沢りえさんはダイハツ・オプティ、観月ありささんは三菱パジェロ・ミニのイメージキャラクターを務めた。

トピックをもうひとつ。初代トゥデイはコミックの世界でも引っ張りだこで、藤島康介さん作の『逮捕しちゃうぞ』やヘッドギア企画(コミック版の作者はゆうきまさみさん)の『機動警察パトレイバー』でのミニパト仕様を筆頭に、多くの漫画に起用される。それだけ初代トゥデイのスタイリングが魅力的で、絵心を誘ったのだ。

【著者プロフィール】

大貫直次郎

1966年型。自動車専門誌や一般誌などの編集記者を経て、クルマ関連を中心としたフリーランスのエディトリアル・ライターに。愛車はポルシェ911カレラ(930)やスバル・サンバー(TT2)のほか、レストア待ちの不動バイク数台。趣味はジャンク屋巡り。著書に光文社刊『クルマでわかる! 日本の現代史』など。クルマの歴史に関しては、アシェット・コレクションズ・ジャパン刊『国産名車コレクション』『日産名車コレクション』『NISSANスカイライン2000GT-R KPGC10』などで執筆。