鉄道の世界では今年、2つの豪華寝台列車が注目を集めた。JR東日本が5月から走らせている「TRAIN SUITE四季島(トレインスイートしきしま)」と、JR西日本が6月から運行している「トワイライトエクスプレス瑞風(みずかぜ)」だ。

出典:株式会社せとうちホールディングスHP

出典:株式会社せとうちホールディングスHP

最低でも約30万円、最高では100万円以上という料金なので、筆者のような庶民には縁のなさそうな列車ではあるけれど、審査委員を務めているグッドデザイン賞にどちらも応募してきたおかげで、審査の過程で見せてもらうことはできた。その結果、四季島はグッドデザイン金賞、瑞風はグッドデザイン・ベスト100を受賞した。

10両編成なのに定員はわずか30数人。もっとも豪華なスイートルームは1両占有で、車内には沿線の工芸品をちりばめるなど、贅を尽くした作りに圧倒された。四季島は和モダン、瑞風はアールデコと、対照的な方向性でデザインされたことも、個性の競演ということで好感を抱いた。

ところで2つの豪華寝台列車はクルーズトレインと呼ばれることが多い。クルーズトレインという言葉は、ひと足先に2013年から走り始めたJR九州のななつ星in九州の登場時に与えられたものだ。今年3月にこのコラムで豪華寝台列車を取り上げた際には、クルーズトレインという言葉の生みの親はJR九州会長の唐池恒二氏であることを紹介した。唐池氏が長い間食堂部門に携わっていたことが、観光地を巡りながら土地の食を楽しむスタイルを生み出したのではないかという考えも付け加えた。

実は唐池氏、これ以外に船舶事業も経験している。クルーズという言葉は船の分野でよく使われてきた。こちらもまた庶民には縁のない乗り物であるが、世界一周を筆頭に、時間とお金を贅沢に使って世界各地の港に立ち寄り、再び出発地に戻ってくる周遊型が一般的だ。

クルーズトレインも瑞風の一部を除き、起点と終点が同じだ。従来の列車では、ななつ星も参考にしたというヨーロッパのオリエントエクスプレスを含めて、A地点からB地点への移動だった。あえて鉄道で周遊という企画を立ち上げたJR九州は、会長の船舶事業の経験も関係しているかもしれない。

ともあれ3つの豪華寝台列車はどれも好調。それに影響されたわけではないだろうが、船の分野でも国内の観光地を巡るクルーズ船が運行を始めた。

■日本ならではのデザインとサービスをたずさえ、瀬戸内を巡る

坂の街として有名な広島県尾道に本拠を置く、造船業を母体とする常石グループのせとうちホールディングスが4月、イシガニの尾道での方言であるガンツウ(guntû)を名に冠した客船を瀬戸内海で運航すると発表。10月17日に就航した。船の製造は常石造船、運航会社はせとうちクルーズと、いずれもグループ企業が担当している。

尾道にあるベラビスタマリーナを拠点として、1泊2日から3泊4日までのスケジュールで瀬戸内海を周遊。昼は瀬戸内ならではの風景を楽しんでもらい、夜は沖合で錨泊(びょうはく)する。

出典:株式会社せとうちホールディングスHP

出典:株式会社せとうちホールディングスHP

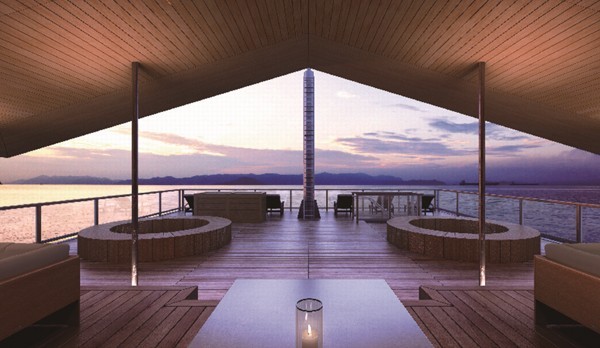

旅館を思わせる切妻屋根が独特の客船は建築家の堀部安嗣氏がデザイン。客室は4タイプ19室で、室料は1室2名利用の場合1泊40~100万円となる。食事も充実しており、メインダイニングは東京原宿の老舗割烹「重よし」、寿司は兵庫県「淡路島 亙(のぶ)」、和菓子は奈良県「樫舎(かしや)」が監修しているという。

出典:株式会社せとうちホールディングスHP

出典:株式会社せとうちホールディングスHP

陸上ではなく海上を周遊することを除けば、ななつ星や四季島、瑞風といった豪華寝台列車のおもてなしに似ている。でもクルーズの本家は船なのだし、どちらが先かという議論は止めておこう。

出典:株式会社せとうちホールディングスHP

出典:株式会社せとうちホールディングスHP

瀬戸内海は波の少ない内海としては日本最大規模であり、クルーズ船の航行には最適な場所と言える。逆に太平洋や日本海などの外海になると、個人的には船酔いが気になる。でも夜間は錨泊というスタイルを取るなら大丈夫かなとも思う。日本は四方を海に囲まれた国でもあるわけで、国内周遊型のクルーズ船はクルーズトレイン以上に多彩な展開が可能ではないだろうか。

【著者プロフィール】

モビリティジャーナリスト・森口将之

モータージャーナリスト&モビリティジャーナリスト。移動や都市という視点から自動車や公共交通を取材し、雑誌・インターネット・講演などで発表するとともに、モビリティ問題解決のリサーチやコンサルティングも担当。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。日本デザイン機構理事、日本自動車ジャーナリスト協会・日仏メディア交流協会・日本福祉のまちづくり学会会員。著書に『パリ流環境社会への挑戦(鹿島出版会)』『富山から拡がる交通革命(交通新聞社)』『これでいいのか東京の交通(モビリシティ)』など。

THINK MOBILITY:http://mobility.blog.jp/