〜玉袋筋太郎の万事往来

第7回 CCP代表・延藤なおき

全日本スナック連盟会長を務める“玉ちゃん”こと玉袋筋太郎が、新旧の日本文化の担い手に話を聞きに行く連載企画。第7回目のゲストは、『ウルトラマン』『キン肉マン』『北斗の拳』など、リアルな造形にこだわった限定フィギュアがマニアから圧倒的な支持を集めている「CCP(キャラクターコンテンツプロダクション)」の代表・延藤なおきさん。自衛隊、キックボクシングのプロ選手、ボディーガードなどを経てフィギュアメーカーを立ち上げた延藤さんの濃密な激動人生に迫ります!

【CCP公式サイト】

(企画撮影:丸山剛史/ライター:猪口貴裕)

キックボクサーがフィギュアメーカーを立ち上げるまでの紆余曲折

玉袋 ソフビというと俺なんかはブルマァク(註1)ぐらいしか知らないんですけど、今もブルマァクはあるんですか?

延藤 創業に関わった鐏(いしずき)さんという方が現在も継続していますね。

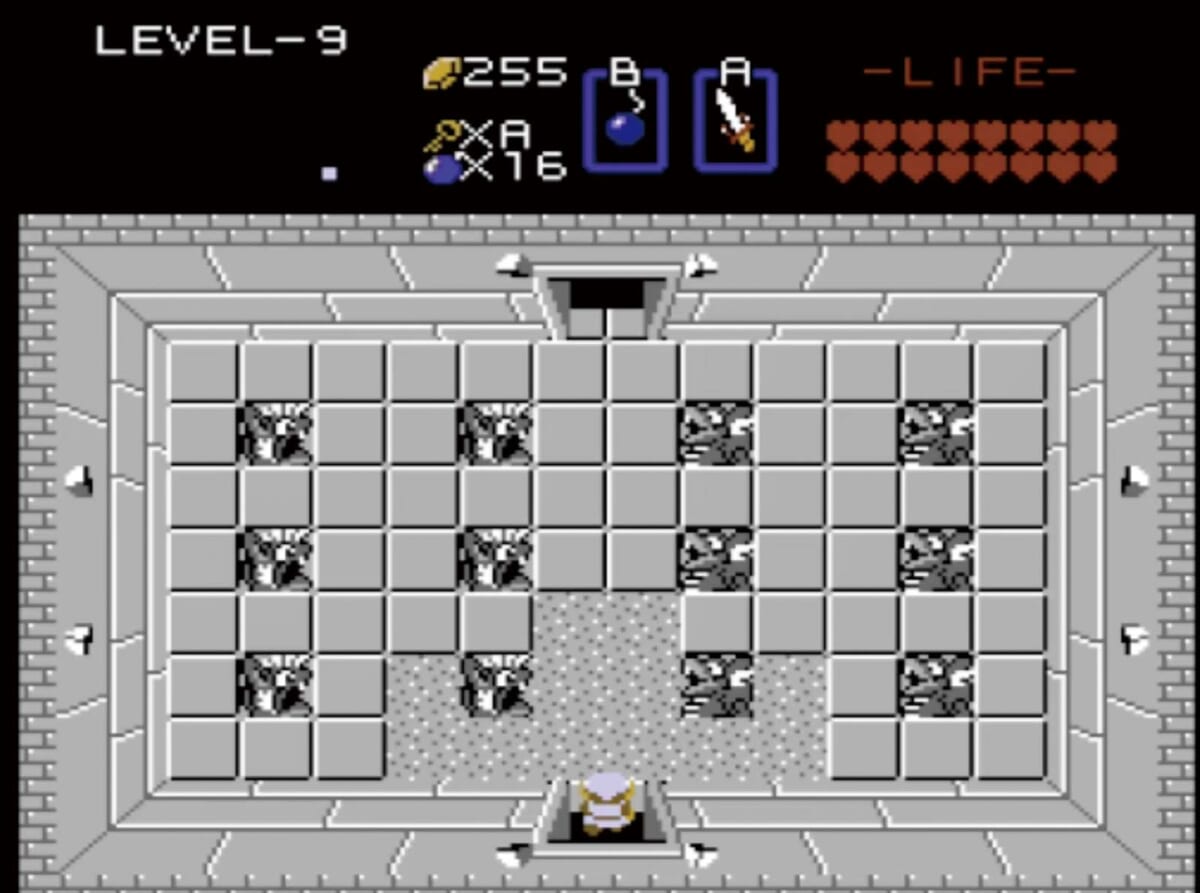

玉袋 まだやられているんですか。ちっちゃい頃の記憶といえば、ソフビの裏に書いてあるブルマァクですから。俺が買ったのは『怪獣ブースカ』が最後かな。

延藤 前身がマルサン(註2)というメーカーで、そこからブルマァクが立ち上がったんです。

玉袋 いま延藤社長はお幾つですか?

延藤 52歳です。

玉袋 俺と同じ年ぐらいですね。じゃあ、物心ついたときからソフビは身近にあったんですか?

延藤 出身が北海道の別海町という小さな町なので、そこまでソフビは売ってなかったです。

玉袋 じゃあ、ソフビの代わりに木彫りのクマで遊んだりして。

延藤 それもありました(笑)。

玉袋 うちにもあって、木彫りのクマとソフビのウルトラマンを戦わせたりしてましたよ。

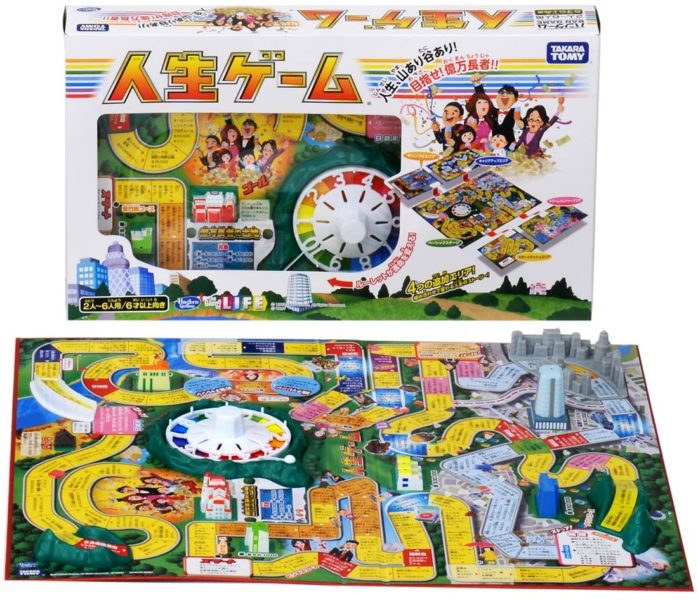

延藤 自分は『マジンガーZ』とかの超合金ですね。

玉袋 超合金といえば『マジンガーZ』『グレートマジンガー』、そこから『がんばれ!! ロボコン』シリーズですね。俺も「ロボプー」を買ったな。「ガンツ先生」は点数が出るんだ。

延藤 よくご存じで。

玉袋 「ジャンボマシンダー」(註3)なんてのもありましたよね。社長は子供の頃からおもちゃが好きで、その後の人生はいろいろあったとお聞きしたんですけど、ざっとキャリアをお伺いできますか?

延藤 いろいろやっているんですよ。最初は航空自衛隊の三沢基地に入って、空手をやっていました。

玉袋 極真ですか?

延藤 極真ではなくて、全空連(全日本空手道連盟)ですね。自衛隊大会では優勝とかもしていたんです。その後、自衛隊を辞めて、プロのキックボクサーに転向するんですね。ちょうど、その頃はドン・中矢・ニールセン(註4)の時代でした。

玉袋 出ました! ニールセン。もう亡くなっちゃいましたけどね。

延藤 亡くなったんですか?

玉袋 そうなんですよ。ということは全日本キック(註5)の時代ですか?

延藤 そうそう。金田(敏男)会長の時代です。僕がいたジムは玉城(良光)会長のジム。

玉袋 なんだ! そうかぁ。玉城会長のところは『SRS』(註6)で行ったな。

延藤 玉袋さんが番組の取材で来たとき、確かチャモアペット(註7)の技の特集か何かで、「やられ役」が自分だったんですよ。

玉袋 そのときに会ってるんですね! 玉城会長はタイ料理屋のオーナーもやってましたよね。

延藤 一昨日も玉城会長と飲みましたよ。

玉袋 会長はお元気ですか?

延藤 元気ですねー。

玉袋 キックはどれぐらいやっていたんですか?

延藤 8年ぐらいやっていたんですけど、内臓破裂しかけて、もう現役はできないなと。玉城会長も現役時代に内蔵が破裂したんですけど似ていますね。自分の場合、天気予報を観なくても気圧の影響で腹が痛くなるんですよね。そうすると100%雨が降る。『ど根性ガエル』のピョン吉並みです。腹の中にピョン吉が……(笑)。それで引退をして、ボディーガードの会社に入ったんです。あまり詳しいことは話せませんが、元自衛官と元警察官で構成されていたボディーガード会社に入りました。

玉袋 全然、ソフビの話が出てこないよ(笑)。

延藤 (笑)。ボディーガード会社を辞めた後に、GMOインターネットグループの前身である会社の系列「株式会社JDD」に入って、初めてビジネスに触れました。新鮮でしたねー。ここが自分の転機となり、そこから紆余曲折し、さらに別会社に入り玩具事業部みたいな部署を立ち上げる(笑)。

玉袋 ようやく繋がってきましたね。ハードな世界から一転して、ソフトな業界に転身したんだ。ソフビだけにね。

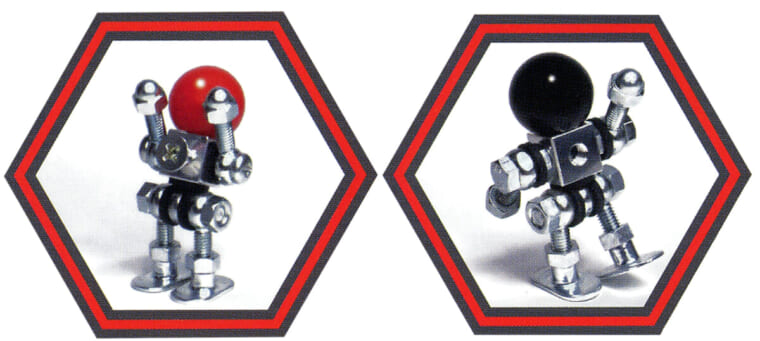

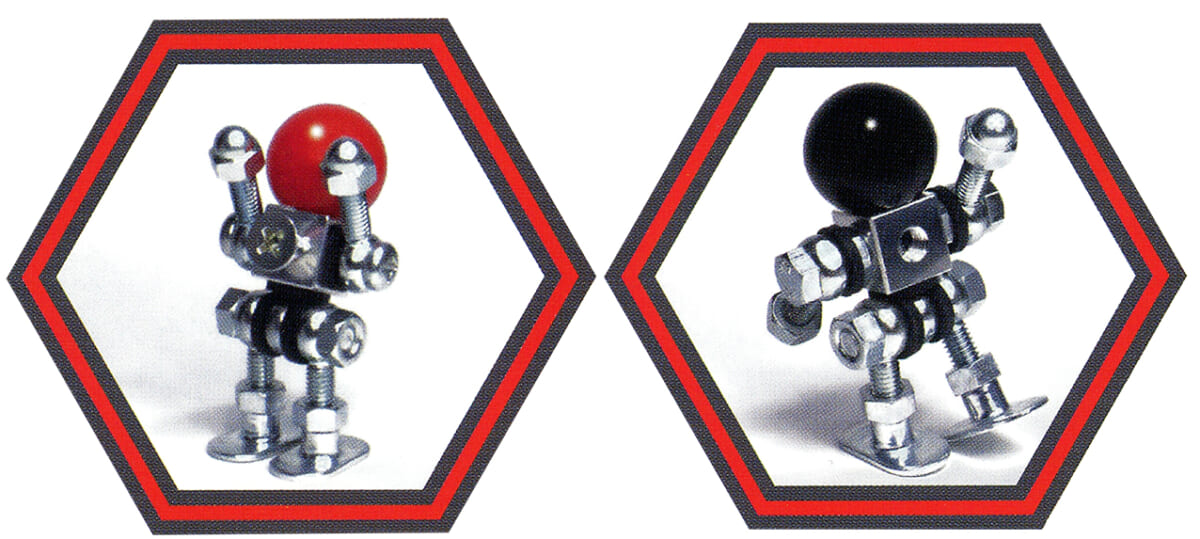

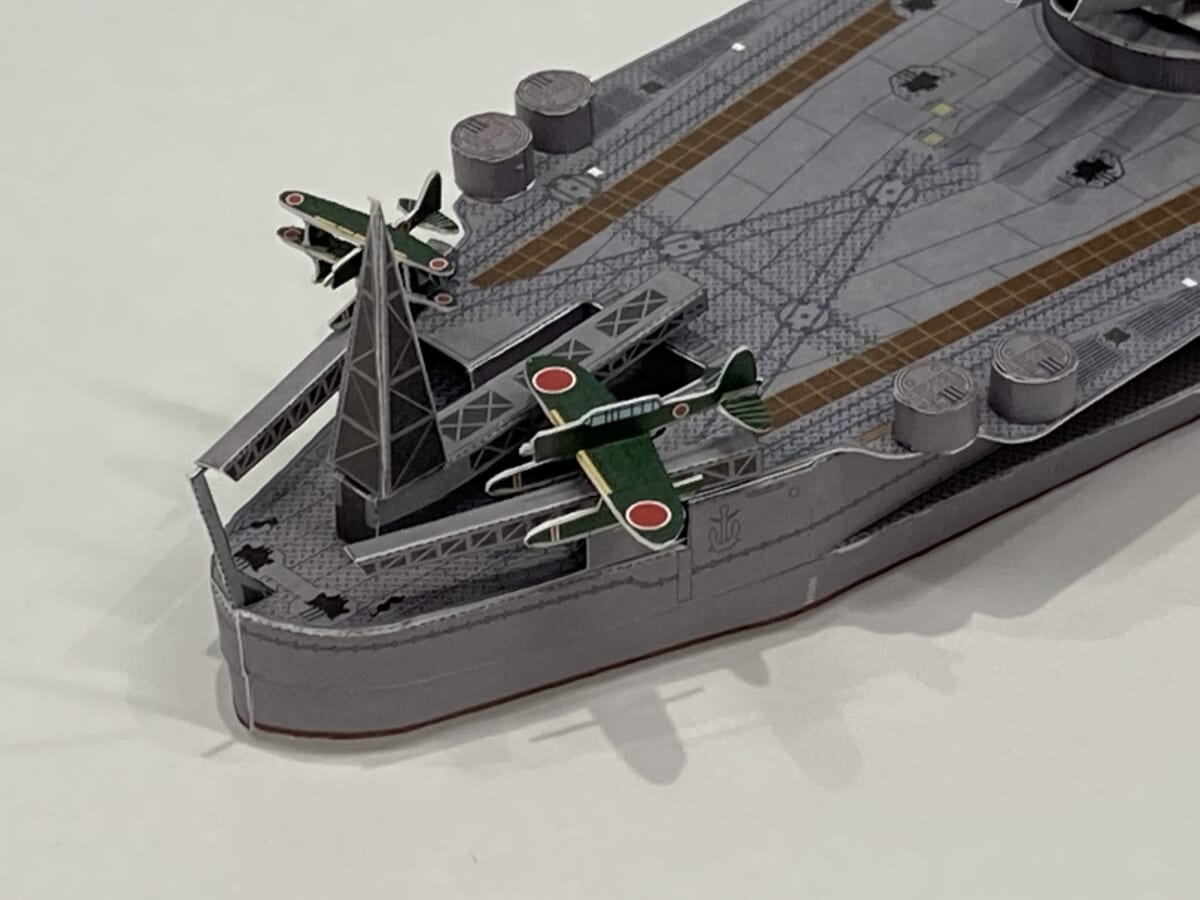

延藤 うまい(笑)。ヒーローに憧れて格闘技を始めて、ずっとヒーローを追い続けていましたから、じゃあ小さいころに夢見ていたヒーローに関わる仕事は何かと考えてフィギュアをやろうと考えたんです。その部署からオリジナルで『スペクトルマン』のソフビを出して、まあまあ売れたんです。それを機に独立させていただきました。それが33歳のときですね。

玉袋 ソフビって言っても、権利関係も大変ですし、原型師を探すのも大変でしょう。

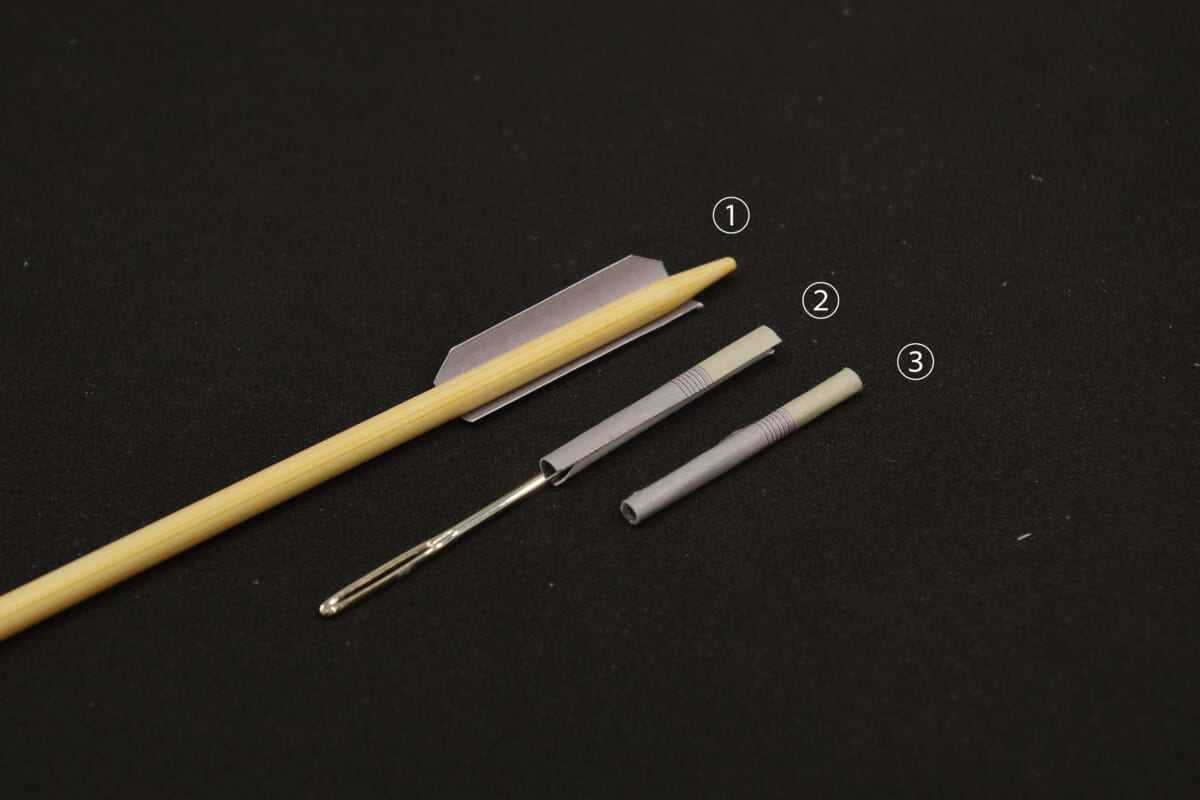

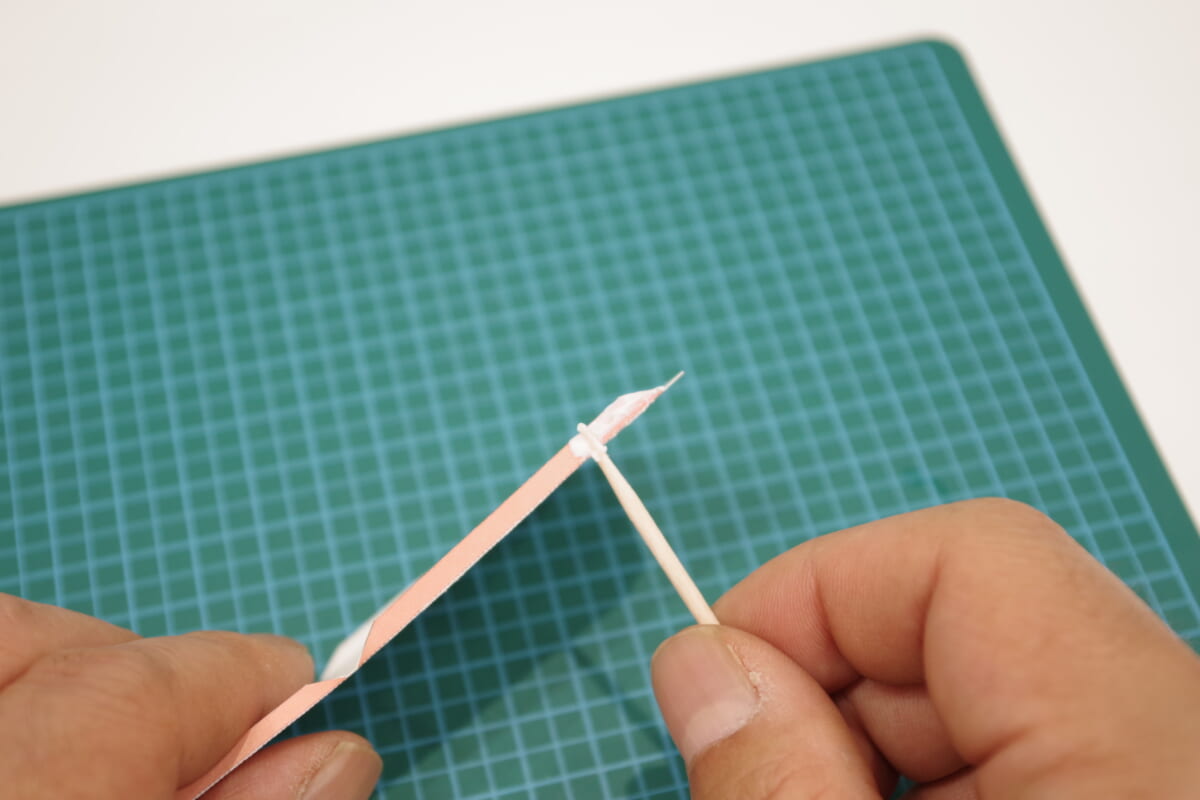

延藤 まずはツテを辿って、個人の原型師さんに原型(※フィギュアの元となる彫刻)はどう作るのか教えてもらいながら、独学で学んでいきました。

――社長自身が原型を作っていたんですか?

延藤 最初はやりましたが、上手い人たちはいっぱいいるんで、その時間は買っちゃったほうが早いだろうと。それでプロデュースに徹して、美大出身の方や、元円谷プロダクションにいた個人の原型師の方にお願いするという形でした。

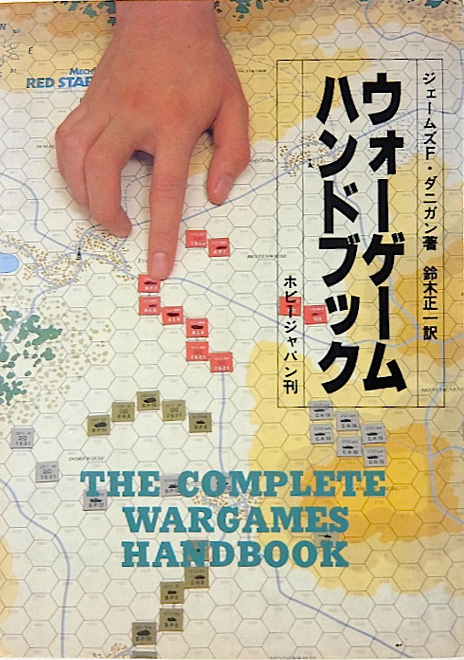

玉袋 独立したときにライバル社はいっぱいあったんですか?

延藤 第一次フィギュアブームの少し後ではあったんですけど、そこまではなかったですね。(手元にあった『フィギュア王』(註8)創刊号を手に取りながら)『フィギュア王』が創刊されて数年後ですね。この本が出てから、“フィギュア”って言葉が一般的になりましたよね。

玉袋 表紙に写っている綾波レイの造形も荒っぽいなぁ。

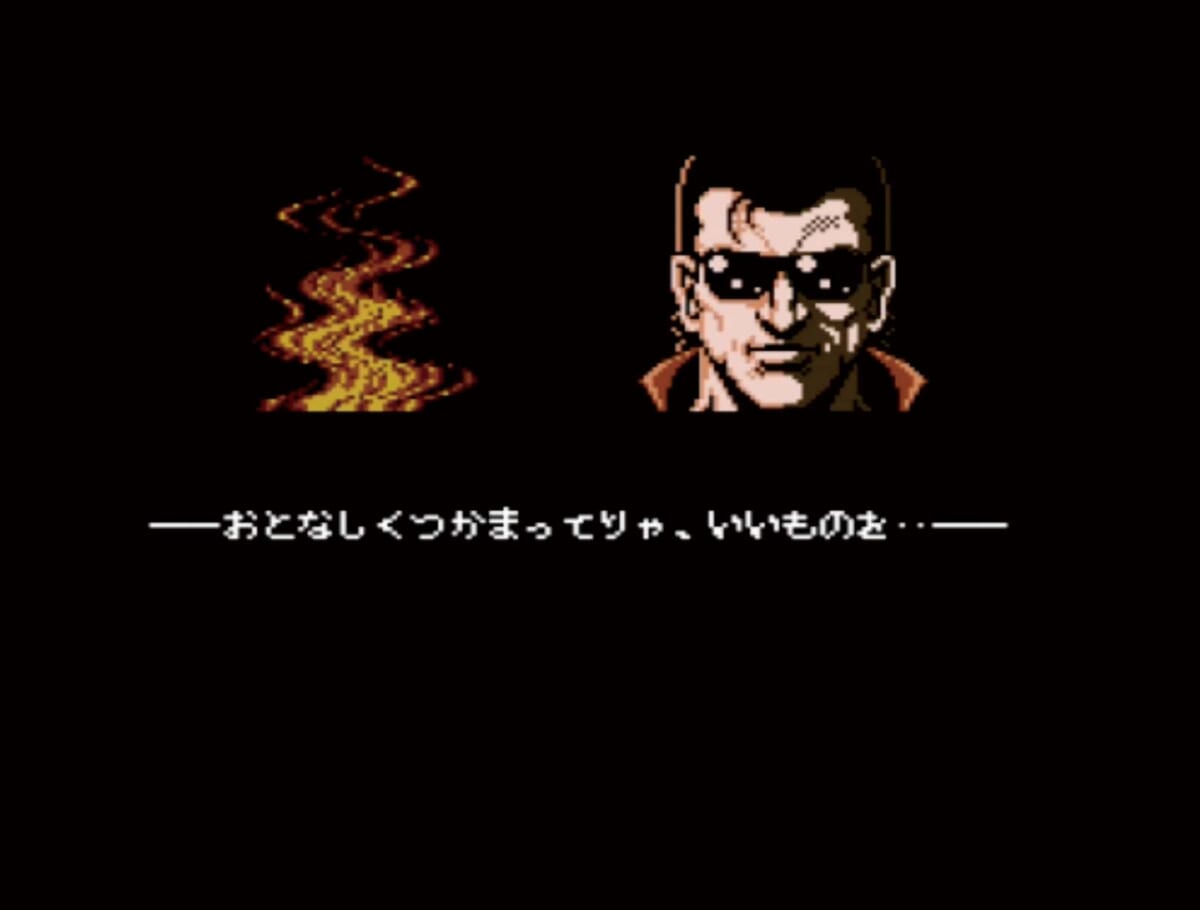

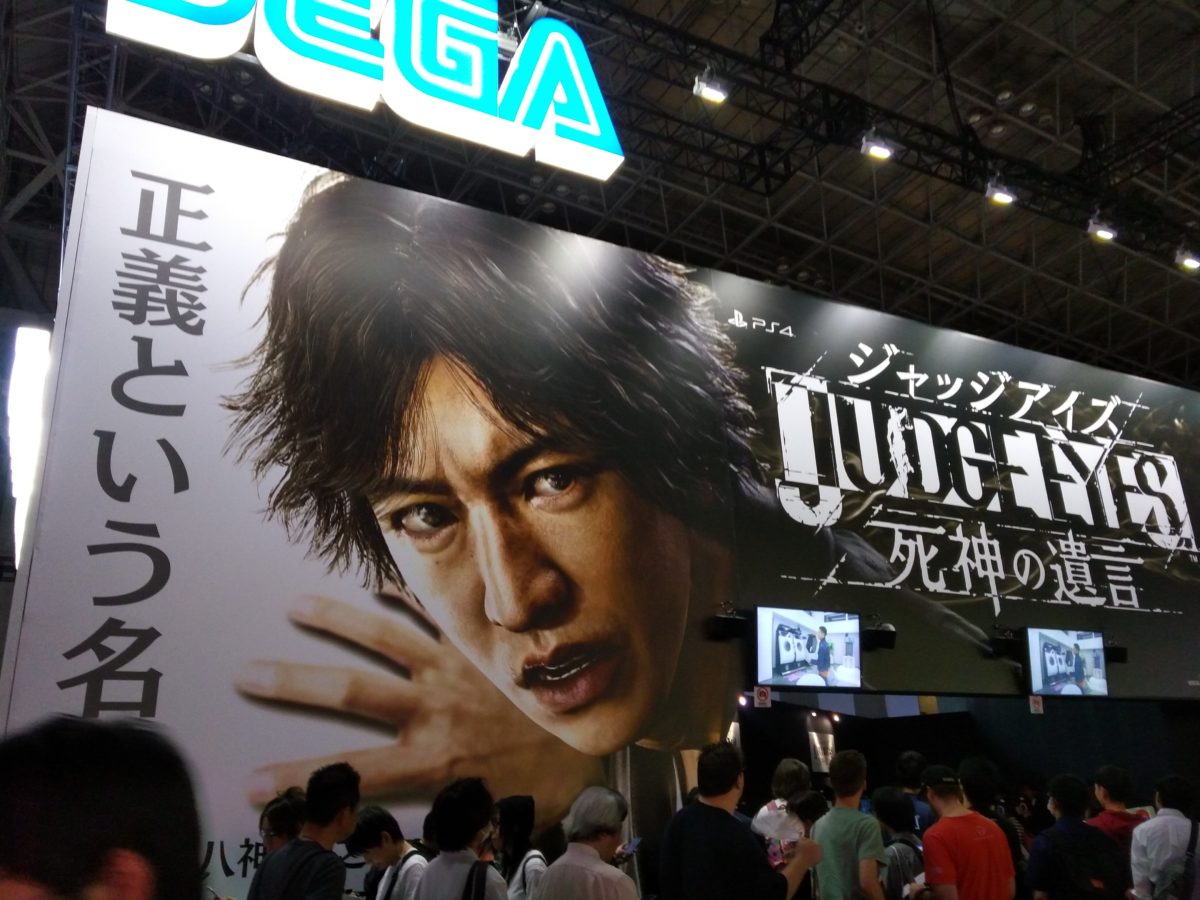

延藤 『新世紀エヴァンゲリオン』といえばボディーガード時代に『Air/まごころを、君に』(註9)という映画が公開されて、セガからゴールドの初号機なんかが出たんですよ。それを買うために並びましたよ。今でも整理番号が32番目だったのを覚えてます(笑)。

玉袋 (『フィギュア王』をパラパラ見ながら)この両津勘吉は持ってるな。たけし軍団には、なべやかんというド変態がいるので、少しはなじみがあったんですよ。

延藤 フィギュアのイベント会場に来た時は話しますよ。彼は特別ですね。誰も持ってない物を持っている(笑)。

玉袋 『フィギュア王』創刊のころ、社長は何をやっていた時代ですか?

延藤 まだボディーガードです。子どものころからおもちゃは好きでしたから、黒塗りのハイエースの中で待機しながら、みんなで回し読みしてましたよ。「近くにあのフィギュアメーカーがあるんだ」なんて言いながら。

玉袋 フィギュアが普段の仕事の緊張感を和らげる緩和剤になってたんですね。

延藤 この仕事を始めた下地はボディーガード時代にあって、『フィギュア王』を読みながら、「そういえば子ども時代こんなおもちゃを集めてたな」って思い出したんです。

(註1)ブルマァク:1969年設立の玩具メーカー。1970年代初頭、『ウルトラマン』シリーズのソフビで一世を風靡する。超合金ブームに乗り遅れて1977年に倒産するが、2008年に創業者の一人だった鐏三郎が事業を再開。

(註2)マルサン:1947年設立の玩具メーカー。当初は「マルサン商店」という社名で、ブリキ玩具やプラモデルでヒットを飛ばし、日本初のソフビ怪獣を発売して人気を博すも、1968年に倒産。1969年にマルザンとして再建するが、ソフビ怪獣関連の業務はブルマァクが引き継ぐ。

(註3)ジャンボマシンダー:1973年にポピー(現、バンダイ)から発売された全高約60cmの巨大ヒーロー人形シリーズで、「ジャンボマシンダー マジンガーZ」は「第4回国際見本市おもちゃコンクール」でグランプリ受賞。

(註4)ドン・中矢・ニールセン:1960年7月8日-2017年8月15日。アメリカ合衆国出身の日系人キックボクサー。1986年に初来日、プロレスラーとの異種格闘技戦が話題を呼び、80年代後半から90年代前半まで日本の格闘技界をリード。

(註5)全日本キックボクシング連盟:1987年結成、2009年に解散したキックボクシング団体。

(註6)SRS:1996年4月~2008年10月までフジテレビ系で放映された格闘技情報番組。番組開始当初は準レギュラーだった浅草キッドが、後に司会を担当。

(註7)チャモアペット・ハーパラン:元ラジャダムナン・スタジアム(※註13参照)9冠王のムエタイ選手。

(註8)『フィギュア王』:1997年2月4日にワールドフォトプレスから創刊されたフィギュア専門誌。

(註9)『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』:1997年7月19日に全国公開された『新世紀エヴァンゲリオン』の劇場版第2弾。

「スペクトルマン実行委員会」を名乗ってソフビの権利を単身で交渉

玉袋 フィギュアの第一次ブームがあって、『開運!なんでも鑑定団』(註10)の影響でレトロブームもあってで、社長が会社を始めるときは後発だったと思うんです。その状況で参入して、かなり苦労したんじゃないですか。

延藤 それが、そうでもなかったんですよ。最初は一人でやっていましたし、そんなに経費もかからなかったですから。

玉袋 とはいえ、当時はネットもそこまで普及してなかったですし、うまくマニアの気持ちを読まないといけないですよね。

――独立後、最初に仕掛けたフィギュアは何だったんですか?

延藤 マスダヤ(註11)に「公害怪獣シリーズ」というのがあって、その中に「三つ首竜」という『スペクトルマン』の怪獣ソフビがあったんです。当時、僕の知っている限りでは3人しか現物(ソフビ)を持っていなかったんですよ。

玉袋 それは貴重だ。

延藤 『開運!なんでも鑑定団』でマルサンの第一期に作られたガラモンに1000万円ぐらいの値が付いたんですけど、その当時で三つ首竜は500万ぐらいの値が付くんじゃないかと言われていました。3体のうちの1体をソフビメーカーの代表の方がお持ちだと知り、それを借りたんです。そこから型を作ったんですけど、借りるのにン百万かかりました(笑)。

玉袋 借りて型を作るのは自由なんですか?

延藤 自由です。もちろん権利元から許可は取りますけどね。三つ首竜のソフビをお持ちの方と権利元のピープロダクション(註12)さんから許諾を頂いたので、これで「三つ首竜いけるぞ」と。そのころは独立したばかりですから屋号がないので、ピープロダクション代表の故うしおそうじ先生に「スペクトルマン実行委員会」と名乗らせてくれと言ってマスダヤさんとは交渉しました。実際は一人ですけどね(笑)。

玉袋 一人で実行委員会を名乗って行くって度胸がいりますよ。そこは、これまでのキャリアで備わった度胸が生きてきたってことなのかな。

延藤 ですかね(笑)。

玉袋 『スペクトルマン』の世界って、『ウルトラマン』に比べたら、国際プロレスと全日本プロレスぐらいの差があったわけじゃないですか。でも、そのほうがマニアは食いつくんですよね。

延藤 そうですね。当時、『新スペクトルマン』という新たなシナリオを制作し、ナレーションにスペクトルマン役の故成川哲夫さんを抜擢してお願いしました。ソフビのほうも公害怪獣シリーズが全部で11体あって、一番難しいと言われていた三つ首竜の権利が取れることが分かって、残りの10体もいったんです。市場に出回っている中古の「ゴキノサウルス」や「クルマニクラス」を買い、そこから型を取り始め、本格的なフィギュアメーカーへ進み始めました。

玉袋 すぐに注目されたんですか?

延藤 最初は全く売れない。当時、独立して初めての支払いで50万円ぐらいの請求が来て、それすら支払えるかどうか……。もうガクガクブルブルです。でもフィギュアイベントに出たら、今でいう転売ヤーがうわーっと来たんです。小さい会社で法人化もしていないから、流通していていないと思ったのか、それで在庫が一気になくなって、支払いができたところから進み始めました。

玉袋 自転車操業ですよね。

延藤 順番で言うと三つ首竜は当たると分かっていたんですけど、その手前にまず他の公害怪獣をやったんです。それで出足は遅かったんですけど、三つ首竜で当たりました。あ、今思い出したんすけど、公害怪獣シリーズを始めたころって、ニュージャパンキックボクシング連盟(註13)の事務員もやっていたんです。いきなりフィギュア1本でやるのは、さすがに不安でしたからね。

玉袋 当時、ニュージャパンキックボクシング連盟のトップって誰ですか?

延藤 当時は藤田眞理事長ですね。もともと全日本キックのスポンサーだったトーワさんが出資していた会社です。

玉袋 トーワさん! パンフレットに名前が入ってましたよね。

延藤 めちゃめちゃ詳しいですね。当時、トーワさんは千葉県一番の印刷会社だったんです。

玉袋 空手にも「トーワ杯カラテトーナメント選手権大会」というのがありましたよ。社長とは、そっちの話も広がるから最高だね。俺の大好物です。でも、今日はやめときましょう(笑)。

延藤 ですね(笑)。それで三つ首竜が当たって、ニュージャパンキックボクシング連盟を辞めて、フィギュアに集中することになりました。

(註10)『開運!なんでも鑑定団』:1994年4月19日に、テレビ東京系で放送開始した鑑定バラエティ番組。おもちゃ関連の鑑定は、玩具コレクターで「ブリキのおもちゃ博物館」館長などを務める北原照久が主に担当。

(註11)マスダヤ:享保9(1724)年創業の老舗玩具メーカー。商号は「株式会社増田屋コーポレーション」。

(註12)ピープロダクション:1960年に漫画家のうしおそうじこと鷺巣富雄が中心となり設立した映像製作会社、1960年代から1970年代にかけて、『ハリスの旋風』(1966年)『マグマ大使』(1966年)『宇宙猿人ゴリ』(1971年 ※後に『宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン』『スペクトルマン』に改題)『快傑ライオン丸』(1972年)『電人ザボーガー』(1974年)など、主にフジテレビでアニメ・特撮番組を数多く制作。

(註13)ニュージャパンキックボクシング連盟:全日本キックボクシング連盟が分裂して、1996年9月に結成されたキックボクシング団体。

経営が分からず巨額の借金を抱えるも自分を見直して再起

玉袋 三つ首竜の次は、どこに触手を伸ばしたんですか?

延藤 資金も溜まったので、次は『ウルトラマン』だと。

玉袋 『ウルトラマン』はラジャダムナン(註14)ぐらいすごいでしょう。大変な険しい山じゃないですか。

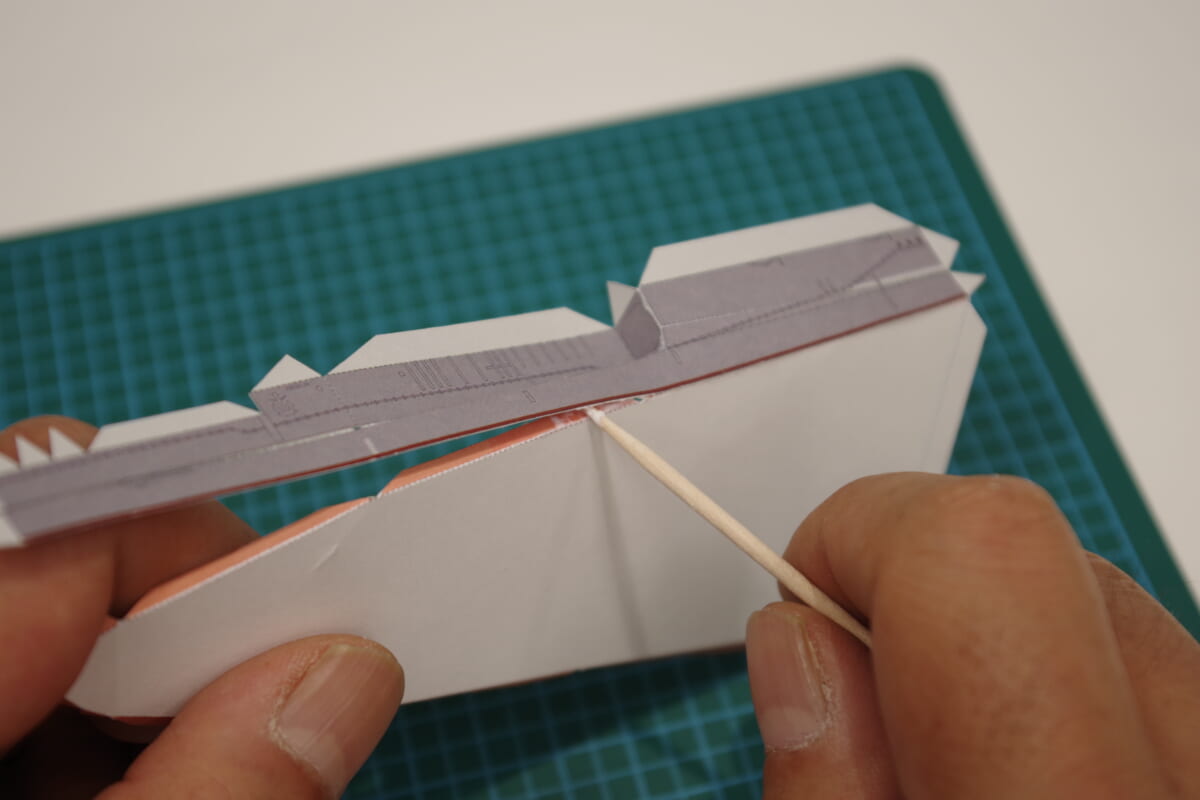

延藤 最初は断られたんですよ。でも自分も人生がかかっていますから、諦めきれなくて、もう一回電話したら別の担当者が出てくれて。申請書を送ってくださいと言われたから、FAX一枚流したら、それでOKが出た。そのときに出したのが『ウルトラマンA』の「ヒッポリト星人」です。

玉袋 おー、ヒッポリト!

延藤 こういう話をしてなんでも伝わるのって、玉さんすごいですよ。ヒッポリトを説明しなくていいんですから。こんなこと1年に1回あるかないかです(笑)。話はそれましたが、ヒッポリトとヒッポリトタールで固められたウルトラマンAとウルトラ兄弟をトータル7体作ったんです。

玉袋 名シーンだね。

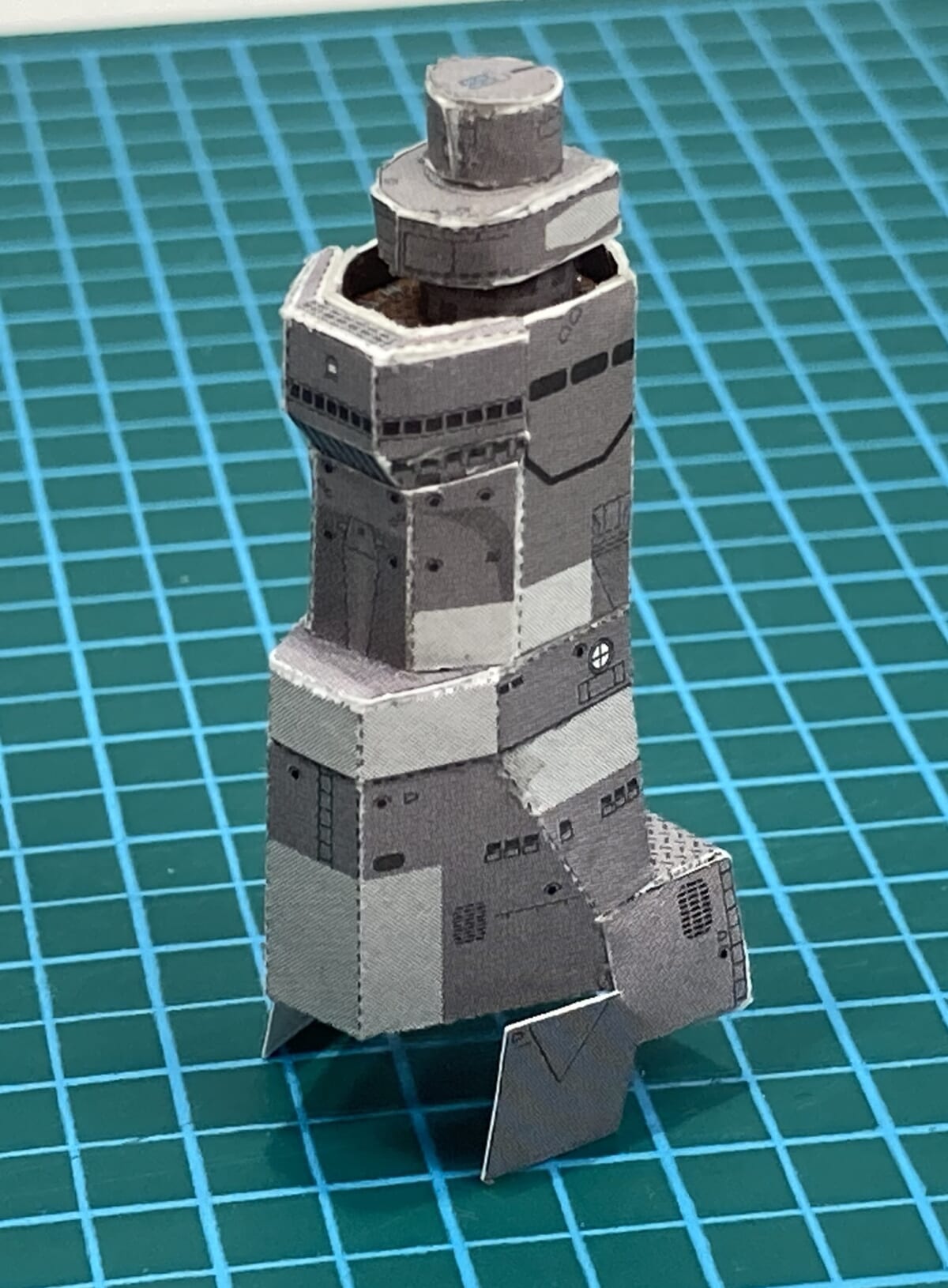

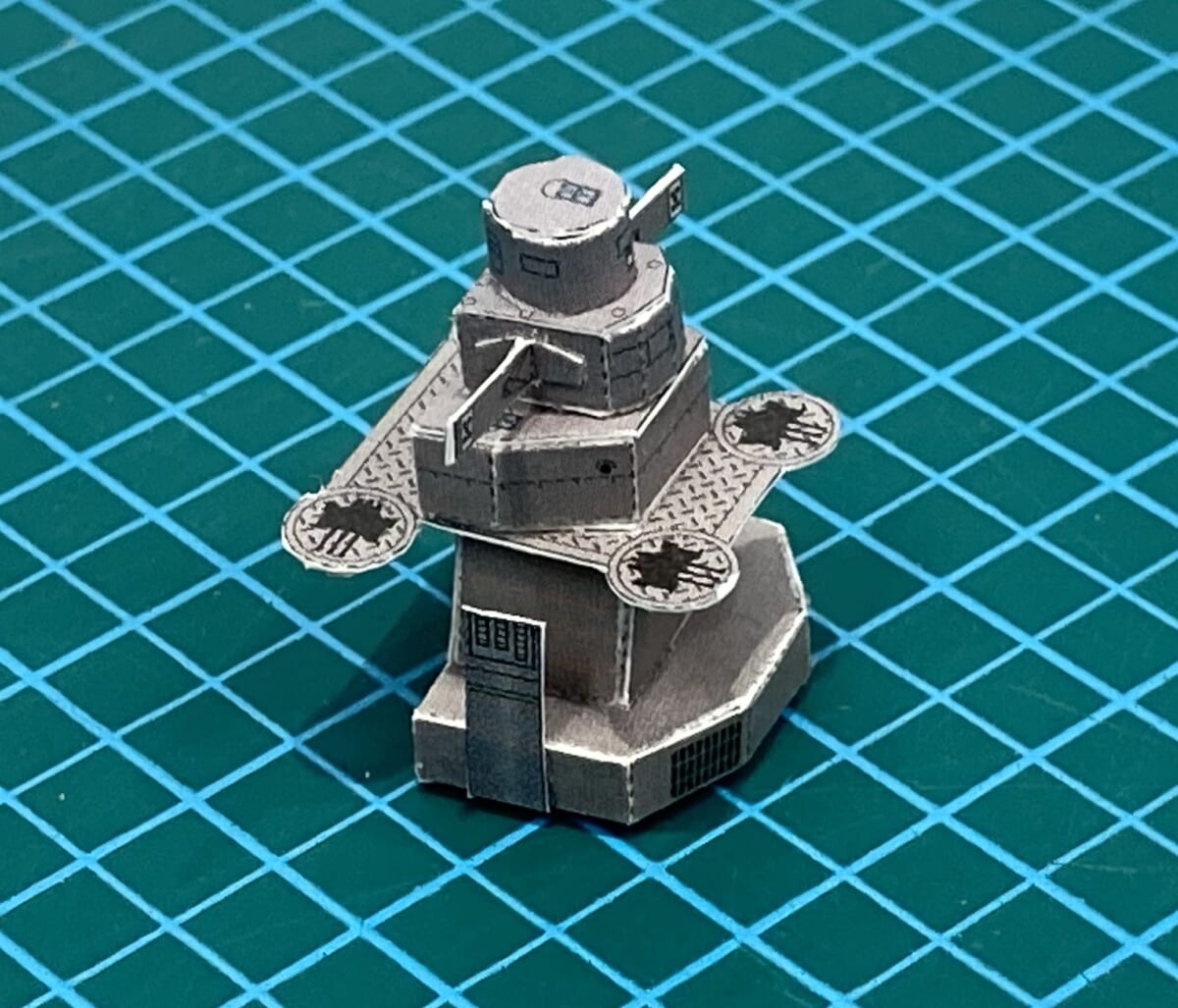

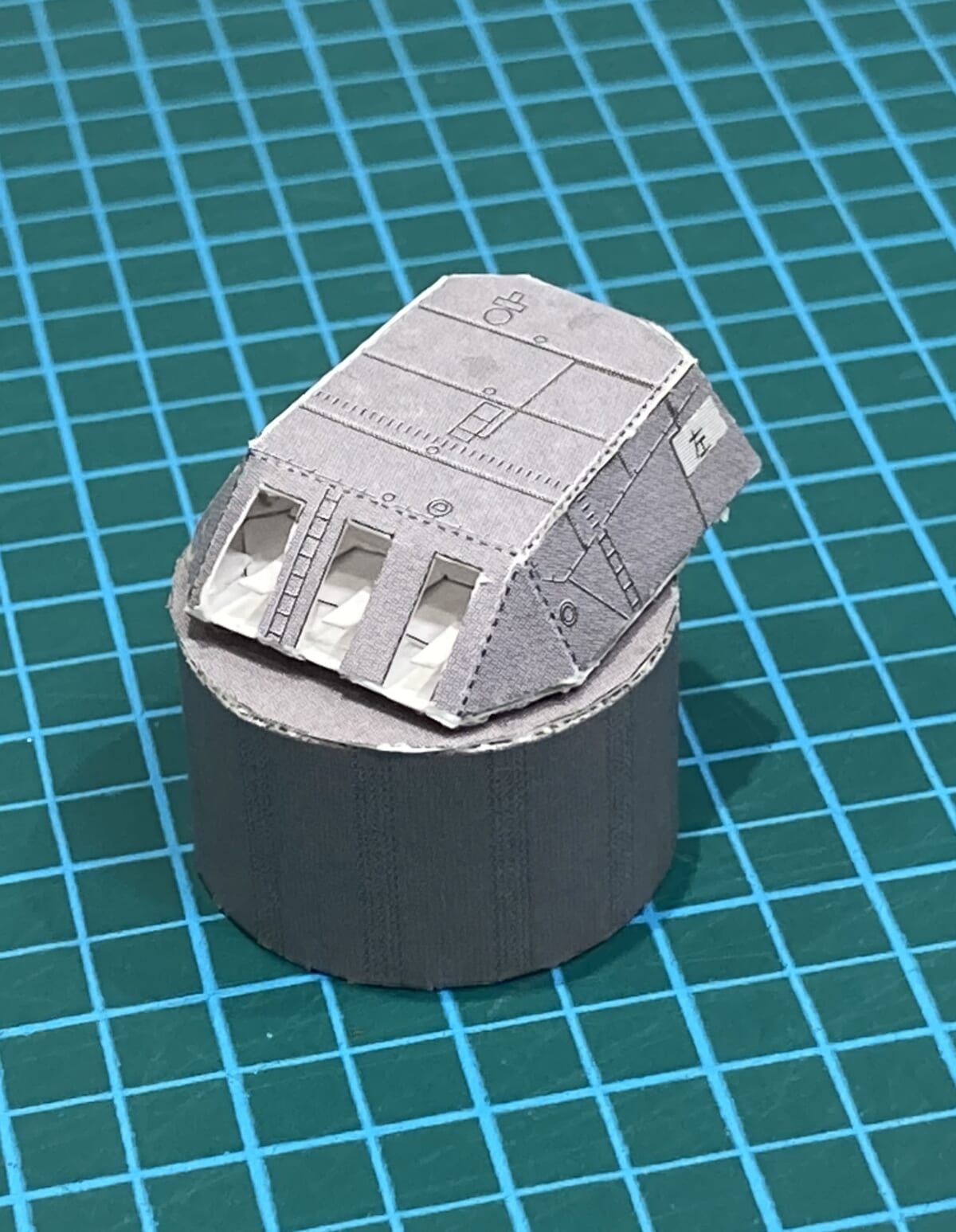

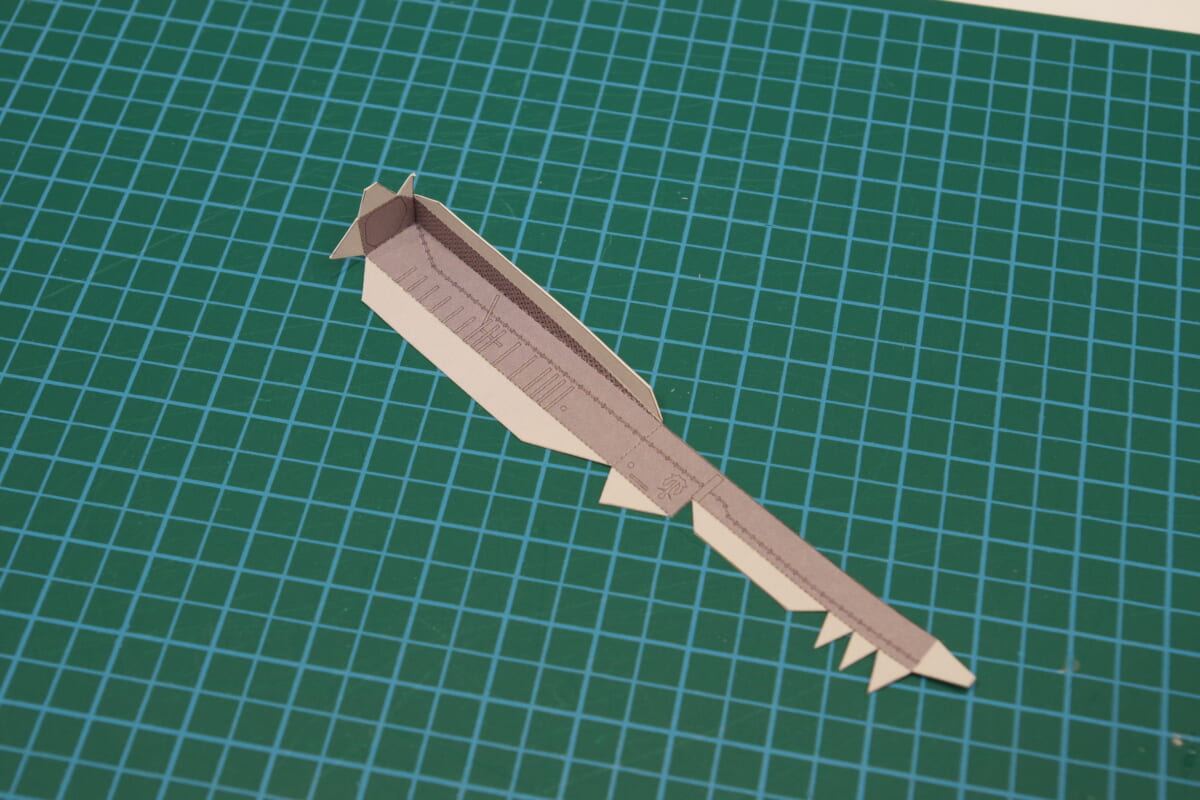

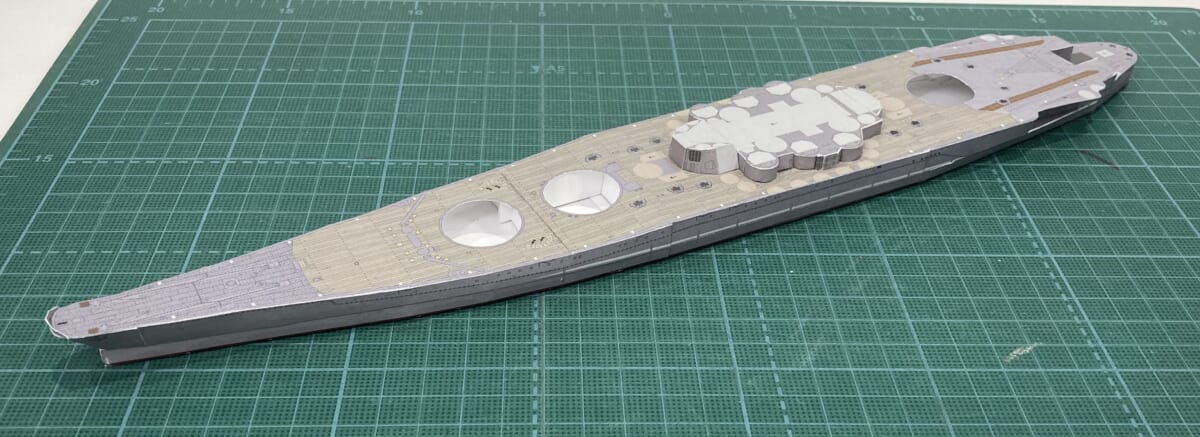

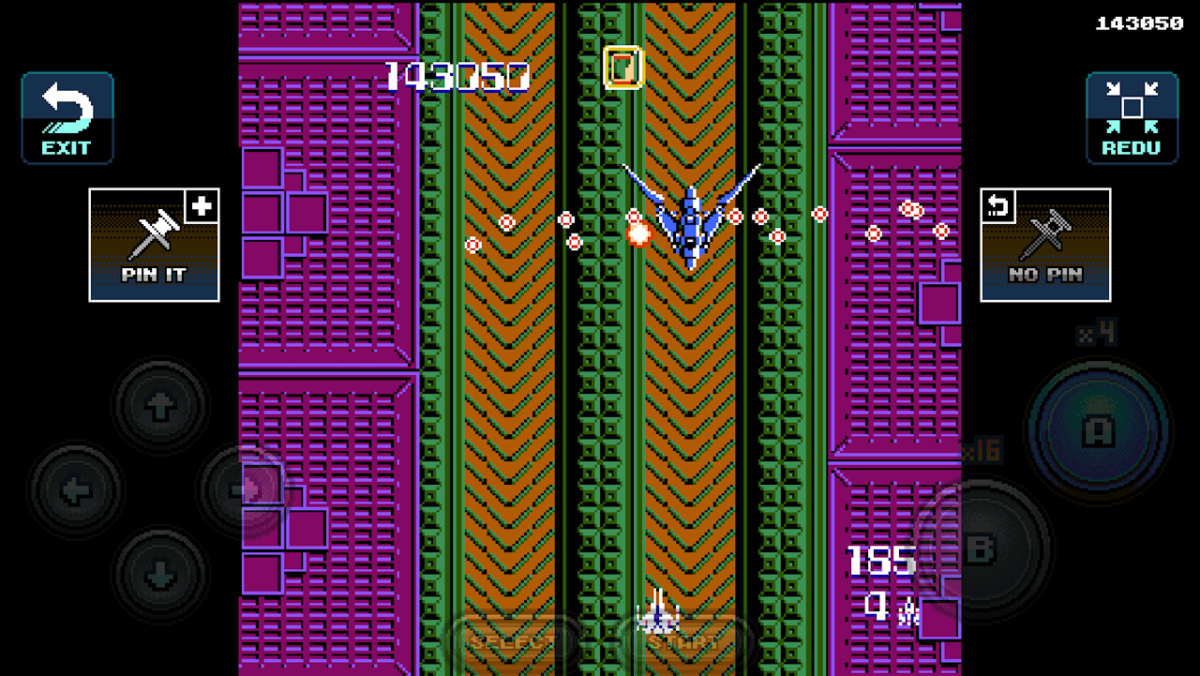

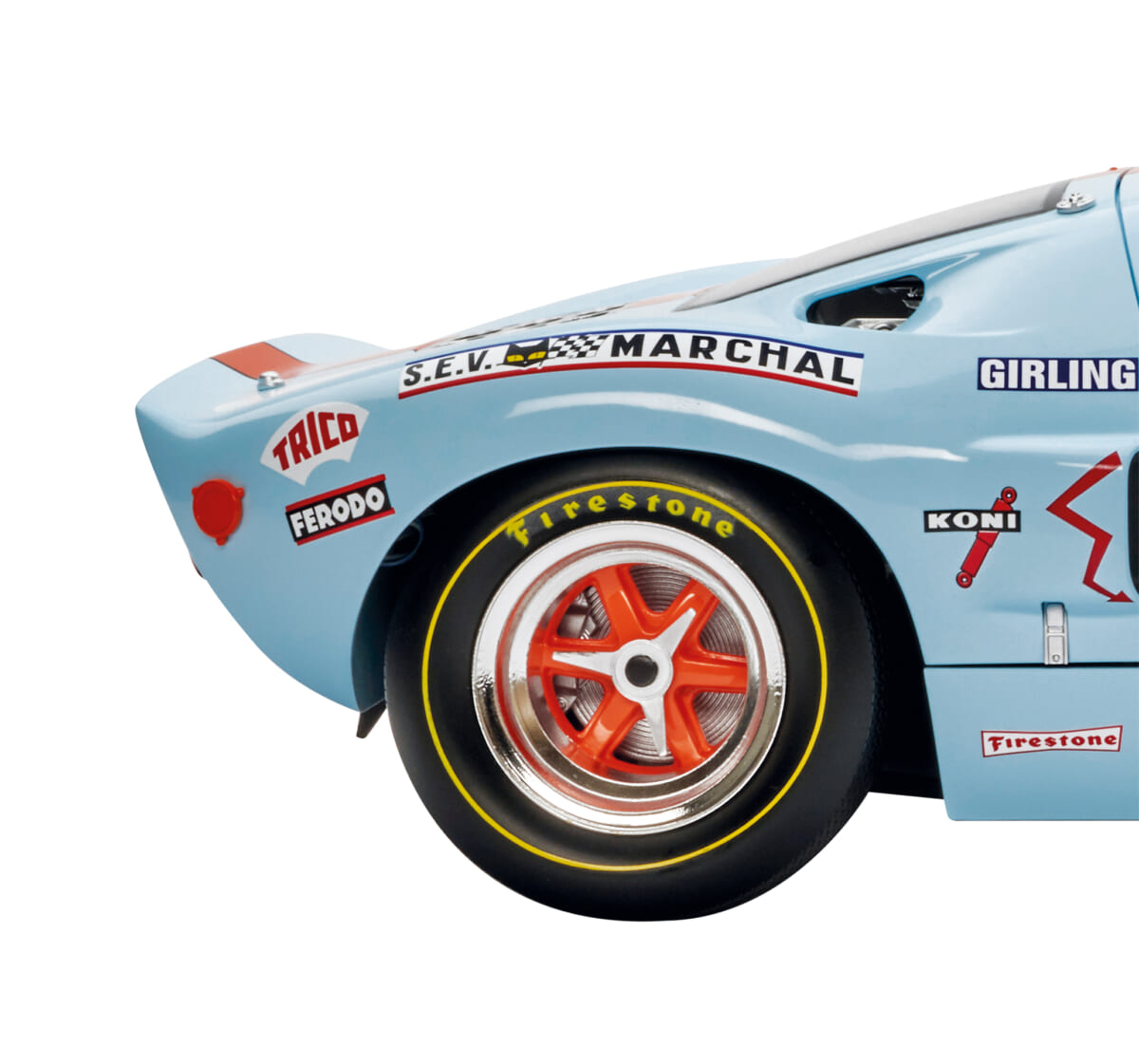

延藤 それが『ウルトラマン』フィギュアのスタートです。当時はレトロ系のソフビフィギュアしかなくて。まだリアル系の30センチのソフビはうちぐらいしかなかったんです。

玉袋 リアル系の先駆けだったってことですね。

延藤 「ビリケン商会」さんがガレージキット(※無彩色未組み立てキット)でリアルなソフビを出していましたけど、彩色済み完成品のリアル系ソフビはうちが初めてだったと思います。

――どうしてリアル系にこだわったんですか?

延藤 先ほどお話しした通り、子どものころはレトロ系のソフビで遊んだことがなくて、超合金で遊んでいたんです。だから『ウルトラマン』をやるときもリアル系でいこうと。

――当時は社長の独断でラインナップを決めていたんですか?

延藤 アンケートも取っていたんですけど答えがバラバラだから、あまりアテにならないんですよね。そのときは感覚でやっているので、今みたいに計画的ではなかったです。経営学だとか組織についてなど全く勉強してないから、趣味の延長みたいなもので。それが災いして、一時期は2億ぐらいの借金を抱えてしまいました。

玉袋 あららら。

延藤 もう終わりかなと思いましたね。今思えば「経営者あるある」でキャッシュフローの問題だけなんですけど、保険金でも返せない額とはいえ、飛行機に乗るたびに一番高い保険をかけてました。

玉袋 めったに飛行機は落ちないよ(笑)。

延藤 飛行機が一番安全なんですもんね(笑)。

玉袋 車のほうが危ないんだから。

延藤 そういう状況に立たされると、自分では震えている感覚がないのに全身が震えているんですよ。

――経営難は無計画がたたってですか?

延藤 そうです。資金調達は得意でしたから(笑)。それで、どんどん借りていたら首が回らなくなったんです。そのときに思い出したのは『グラップラー刃牙』の9巻で、家や道路に落書きを書かれたあのシーン。それで死ぬ気でやらないとダメなんだと気づいて、心の勉強からやり直しました。

玉袋 真面目にやることでどん底から這い上がれたってことですか? それとも一発逆転を狙って、起死回生のアイテムが出たとか?

延藤 一発逆転できるような商品は難しいですね。会社を立て直したいなら、まずは自分の心から直すことが先だと。キックをやっていたときは、朝から寝るまで、それどころか寝ているときもキックのことばかり考えていました。試合が近くなると夢の中でキックの試合をしていて、寝ながら嫁を殴っているんですよ! だから試合が近づくと、嫁は隣で寝ないようになりました(笑)。そのぐらい、体のどの部分を切ってもキックしか出てこなかったんです。それだけ集中して自分を追い込んでいるから、いろんな対策を考えられていた。この仕事を始めて、キック時代と同じ気持ちではなかったなと。ぜんぜん愚直じゃないし、一生懸命さが欠けていると反省をして、自分を見直していくうちに、徐々に状況も変わり始めました。

(註14)ラジャダムナン・スタジアム:1941年に開設されたタイ・バンコクにあるムエタイおよびボクシング専用の競技施設。ムエタイ試合会場の聖地と言われている。開設当初は王室財務局が運営していたために「王室系」と呼ばれていたが、1953年よりラチャダムヌーン・スタジアム株式会社が管理。

2021年は『シン・ウルトラマン』のフィギュアに命のすべてをかける

玉袋 話を戻すと、『ウルトラマン』で成功して、どんどん他作品の権利許諾も獲得していくわけですが、大手会社が巨大資本で追従したらどうするんですか?

延藤 契約期間、先に製品化していると実績があるから権利元が保護してくれる場合があります。逆に言うと、たとえばメインスポンサーさんや他メーカーさんがやっているフィギュアのサイズや価格帯、素材感と同じ物を作るのは許諾が降りなかったりします。

玉袋 なるほど、そういうことか。その子どもたちが大人になったら、大人向けの商品が欲しくなるだろうし、うまくレールが敷かれていますよね。言える範囲で、次に狙っているのは何ですか?

延藤 やっぱり来年公開の『シン・ウルトラマン』でしょう! 僕の命のすべてをかけるつもりでやりたいと思っています。なぜなら特撮が好きで会社を立ち上げ、『スペクトルマン』から始まり『ウルトラマン』のソフビを約20年間作り続けて来ました。今回一生に一回のチャンスだと。

玉袋 それはフルスイングですね。

延藤 もう来年はフル回転でいきます。

玉袋 『シン・ゴジラ』の映画の内容を考えると、『シン・ウルトラマン』も子ども向けじゃないだろうし、半端じゃないものができるだろうな。それは楽しみです。

延藤 現時点で『シン・ウルトラマン』の情報はほぼ出てないんですけど、庵野監督の着眼点が『シン・ゴジラ』同様なら、「こうかな?」「いやこうするでしょ?」などと考えるのが楽しいです。

玉袋 感覚が分かるってのはいいですね。

延藤 映画とフィギュアを通して、その答え合わせが楽しみです。

玉袋 答えが全然違ってたら、また一番高い保険をかけなきゃいけないな(笑)。『シン・ウルトラマン』の先の夢は何ですか?

延藤 今はマニア向けですけど、将来的には子どもに向けた物作りをしたいですね。自分が『マジンガーZ』などの超合金に触れて育って今があるように、新しい世代の子供たちに、自分たちの作った造形物で何がしかの影響を与えられる仕事が出来ればいいなと。それをきっかけに、「造形師をしたい」とか「デザイナーをやりたい」など、子供たちの夢に繋がるきっかけになるような、そんな影響力がある作品を作っていきたいですね。

玉袋筋太郎

生年月日:1967年6月22日

出身地:東京都

1987年に「浅草キッド」として水道橋博士とコンビを結成。

以来、テレビ、ラジオなどのメディアや著書の執筆など幅広く活躍中

一般社団法人全日本スナック連盟会長

スナック玉ちゃん赤坂店オーナー(港区赤坂4-2-3 ディアシティ赤坂地下1 階 )

<出演・連載>

TBSラジオ「たまむすび」

TOKYO MX「バラいろダンディ」

BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」

CS「玉袋筋太郎のレトロパチンコ☆DX」

夕刊フジ「スナック酔虎伝」

KAMINOGE「プロレス変態座談会」

2021 MARVEL.

2021 MARVEL.

(@shinmei_AKAFUJI)

(@shinmei_AKAFUJI)