生涯未婚率の上昇や晩婚化が問題になっていますが、結婚願望は依然として強く、最近では企業や自治体が、縁結びアプリと連携し、社員の婚活をサポートする新しい動きも出てきました。しかし、結婚はゴールではなく、円満な夫婦関係を長く続けていくには考えるべきこと、心がけるべきことがあるはずです。

いまの時代にどのようなパートナーシップで暮らしていけば幸せになれるか―――。夫妻で幸福学の研究者として活躍するふたりが書いた書『ニコイチ幸福学』に着目し、パートナーとふたりで幸せになる秘訣を、著者である前野隆司さんと前野マドカさんに聞きました。インタビュアーは、ブックセラピストの元木忍さんです。

パートナーと一緒に幸せになる秘訣とは?

元木 忍さん(以下、元木):最近耳にするようになってきた「幸福学」ですが、どういうものか、簡単に教えていただけますか?

前野隆司さん(以下、前野):幸福学とは心理学を基礎として、自分が幸福か幸福でないかを一人一人に考えてもらい、統計的にどういう人が幸せなのかを明らかにしていく学問です。ちなみに、幸福が一体どんなものかを定義するのは、哲学の範疇です。

元木:前野先生は、大学では機械工学を専攻されていましたね。

前野:もともと人間にとても興味がありまして。本当なら哲学や心理学へ進んでいればよかったのでしょうけれど、物理と数学が得意科目でしたので(笑)、大学は工学系に進みました。

元木:いつから幸福学を研究するようになったのですか?

前野:本格的に取り組みはじめたのは2008年です。それまでは企業や理科系の学部に籍を置き、人々が幸せになるための心のメカニズムを、“パートナーシップ”、“ロボット”といった、サービスやもの作りに活かす研究をしていまして、取り組みの中で、幸福学をもとに“楽しいロボット”、“笑うロボット”などを開発していました。振り返ると、ロボットの研究をしながらも実際は人間の心を研究していましたから、この期間を含めると約20年になりますね。

元木:おもしろいですね。なぜロボットが笑った方がいいと思ったのですか?

前野:そもそもロボットは人間を真似て作ったものですから、ロボットが楽しんでいたり、笑うことによって、当の人間がどう反応するかを知りたかったんです。

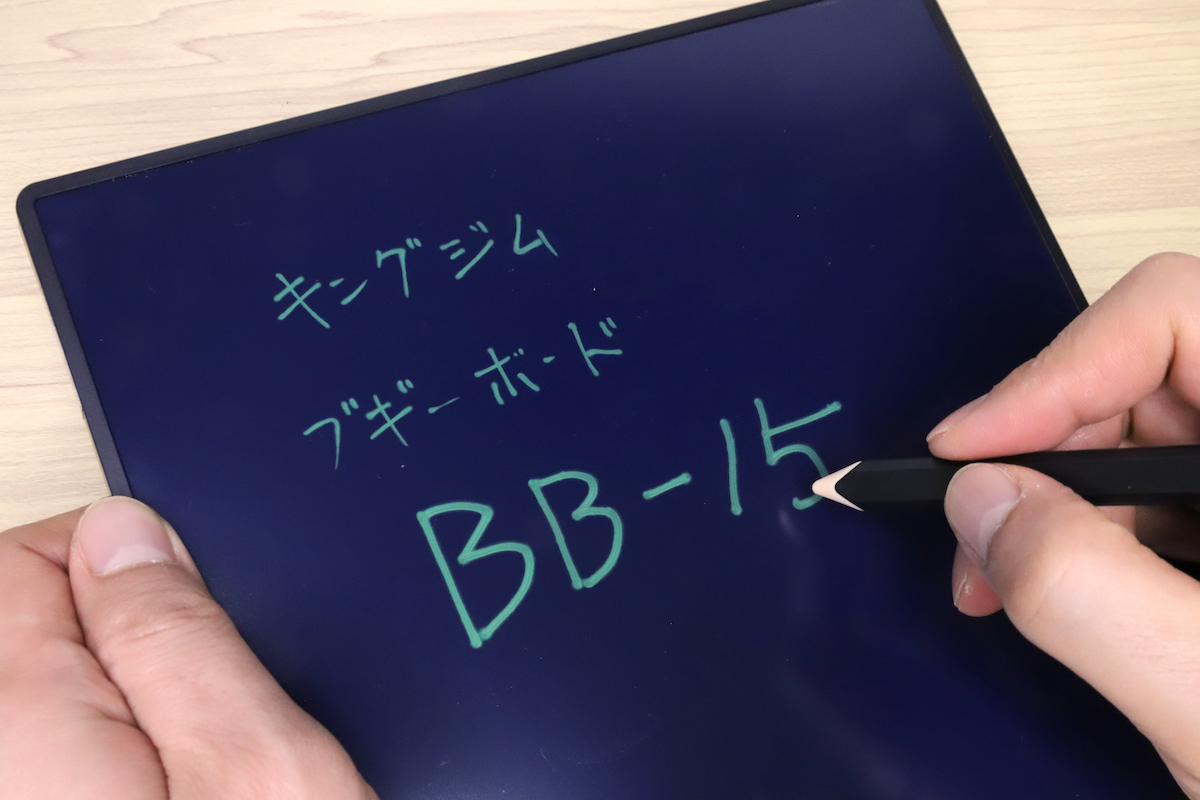

『ニコイチ幸福学』(CCCメディアハウス)

「幸福学」研究の第一人者である夫妻が、長く幸せに続く、夫婦、恋人などのパートナーシップを解説。慶應義塾大学大学院で開催された大人気講座「幸福学・夫婦編」の事例も紹介する。

元木:前野先生は幸福学の研究をもとに、さまざまな著作を出版され、マドカさんとの共著もお出しになっていますが、夫婦や恋人同士など、パートナーとの幸せを解いた共著は初めてですよね。『ニコイチ幸福学』をおふたりで書こうと思われたきっかけを教えていただけますか?

前野マドカさん(以下、マドカ):ふたりそろって出席した出版パーティで、知り合いの編集者の方に『どうしておふたりはそんなに仲がいいんですか?』と驚かれてしまいまして(笑)。雑談をしているうちに、夫婦円満の話しがどんどん盛り上がっていき、パートナーシップをテーマにした幸福学の本を出しましょうということになりました。

前野:私は職場を幸せにするとか、人が幸せになる製品をつくるといった本を出してきましたが、妻も私も幸福学やポジティブ心理学の研究者でありながら、“夫婦の幸せ”をテーマにした本はそれまで一度も書いていなかったんです。家庭や夫婦の幸せは妻が専門ですから、自然と一緒に書こうかという流れになりました。

「意見が食い違っても多様さを楽しみます」という前野隆司さん

「意見が食い違っても多様さを楽しみます」という前野隆司さん

元木:“ニコイチ”はふたりで1組を指す言葉で、特に若い人が恋人と自分をセットにしてこう呼んだりしますよね。本書には、ニコイチを人間関係やパートナーの最小単位とお書きになっていて、法律上のご夫婦に限らず、さまざまなカタチのカップルが最善のパートナーシップを得られるヒントが散りばめられています。1冊を通じてどんなことを伝えたかったのでしょうか?

マドカ:この本を書くにあたって、そもそも私たちはなぜ仲がいいのだろうかと、冷静に分析してみました。そうしたらふたりが意識せずこれまで自然にやってきたことが、実はウエルビーイング(幸福で満たされた状態)そのものだったんですね。私たちは研究者として、「昨日と違う自分でいたい」、あるいは「成長したい」という学びの気持ちが強いので、ふたりで相談をしながら過ごしていた日々が幸福だったことがあらためてわかり、本にすることで、その幸せを言語として体系化することができました。大事なポイントはいくつかありますが、多くの方の聞きたいこと以上の幸せのエッセンスが1冊にまとまっていると思っています。そして何より「幸せはふたりでつくっていくもの。今が幸せだからいいんだというのではなく、これからどんどん育んでいくもの」ということが伝わればとてもうれしいですね。

元木:ふたりで幸せを育くむのはパートナーシップの理想形ですよね。ただ、疲れている時に疲れた顔を見せないとか、いつもパートナーとともに喜びを分かち合うのってけっこうハードルが高いですよね。周囲の目がある外ではできたとしても、家の中では難しくありませんでしたか?

マドカ:私たちは外も家もないというか、いつでも自然体という感じですね(笑)。

元木:そうなんですね! 意見の食い違いとかは、ないのですか?

前野:それはあります。でも意見が違うことは悪いことではなく、多様性があっていいと考えますから、もめることはないですね。

マドカ:恋愛結婚でもお互いのことをすべて知って結婚したわけではないので、新婚時代は相手の見えない部分が多かったですね。一例をあげると、結婚当初、部屋をつくろうという段階で私は自分の好きな花柄のカーテンを選びたかったんです。ただ夫から「クッションなどを使ってアクセントは入れられるから、カーテンは無地の方が合わせやすいよ」と言われ、それもそうだなって納得して。私は素直なんです(笑)。

元木:はじめから否定されると反発しますけど、前野先生のように、それ以外の提案があるとすんなり受け入れやすいですね。

マドカ:そうなんです。お互いの意見を取り入れて、リビングは無地で、キッチンは花柄で、という方法もアリだと思いますけど、住まいはどこにいてもお互い居心地がいいのが一番ですよね。こういうふうに言ってくれることで納得ができたというのは私にとってプラスで、そこからクッションはどうしようとか、ふたりで意見を出しあうことで、新しいアイデアが生まれてくると思うんです。

前野:うちのカーテンのこと、いま思い出しました。緑の無地にしたつもりでしたが、よく見たら、薄く花柄が入ってますね(笑)。

マドカ:まあ、そういうこともありますよね(笑)。

「相手が喜んでくれることがお互いの喜び」と円満の秘訣を語る前野マドカさん

「相手が喜んでくれることがお互いの喜び」と円満の秘訣を語る前野マドカさん

幸せをシェアすることでふたりの幸福度は上がる

元木:食事はどうですか? 私は和食、私はイタリアン、みたいに食い違いはないですか?

マドカ:どうしても食べたいものがあれば言いますね。お互い「そこまで言うならまあいいか」ってなるんです。行きたくないのに無理に連れていかれたという経験は一度もないですね。

前野:ふたりとも食の嗜好の許容範囲がすごく広くて、仮に100種類食べものがあったとして99種類は合います。どちらの意見を選んでも決して嫌な選択にはならないんです。

マドカ:私たちにとって、一番幸せを感じるクオリティ・タイムは、心地よい時間を一緒に楽しむことなんですね。たとえば私だけでおいしいものを食べたり、素敵な景色を見たりした時に、まず思うのが、“この瞬間を夫とシェアしたいなあ”ということ。食事でも、何を食べるか以上に、一緒に楽しい食の時間を過ごせることが何よりも大事なんです。

元木:相手が喜んでくれることがお互いの喜びなんですね。素敵ですね。

前野:相手を怒らせるより、喜んでくれた方が楽しいじゃないですか。とはいえガマンをしたという記憶はないですね。私が仕事や研究をさておいて妻のために尽くしたり、気を遣ったことはまったくなくて、マイペースでやっているんですよ。

元木:けんかしたことはないのですか?

前野:若い頃は分かりあえていないから、ぶつかることもありました。けれども、小さな衝突のすべての原因は誤解でした。その都度、話しあって誤解を解くことで、問題はひとつ残らず解決しました。誤解を解かず、あえてその件に触れないように過ごすご夫婦もいますが、20年ぐらいためてしまうと、ストレスが増大しています。私たちは常にわだかまりがないから、28年間、円満に夫婦を続けられていると思いますね。

元木:どんな誤解が多いのでしょうか?

マドカ:言い方ですね。傷つく言い方ってありますよね。そのまま聞き流すとストレスになるので、あまり時間をおかずに、どういう意図で言ったのかをやさしく聞くようにしています。大抵は夫が疲れていたことから出た言葉だったりして、悪気はなかったということに落ち着くんですけどね。

元木:やさしく聞く?

マドカ:キツく言うと、売り言葉に買い言葉になりますから。壁のように跳ね返すのではなく、スポンジみたいに、いわれたことを一旦自分の中に吸収して、それからやさしく聞くようにしています。

元木:翌日には持ち越さないわけですね。

マドカ:そうしはじめたのは、子供が生まれ、育児のことなど相談する機会が増えてきてからですね。早く言わないと人は忘れてしまうし、その場で話し合った方が解決も早いんですよ。

夫の前野隆司さんと妻の前野マドカさん。見るからに素敵なカップルで、幸せな夫婦生活を28年間続けています

夫の前野隆司さんと妻の前野マドカさん。見るからに素敵なカップルで、幸せな夫婦生活を28年間続けています

幸福学が導き出した、幸せになるための4つの因子とは?

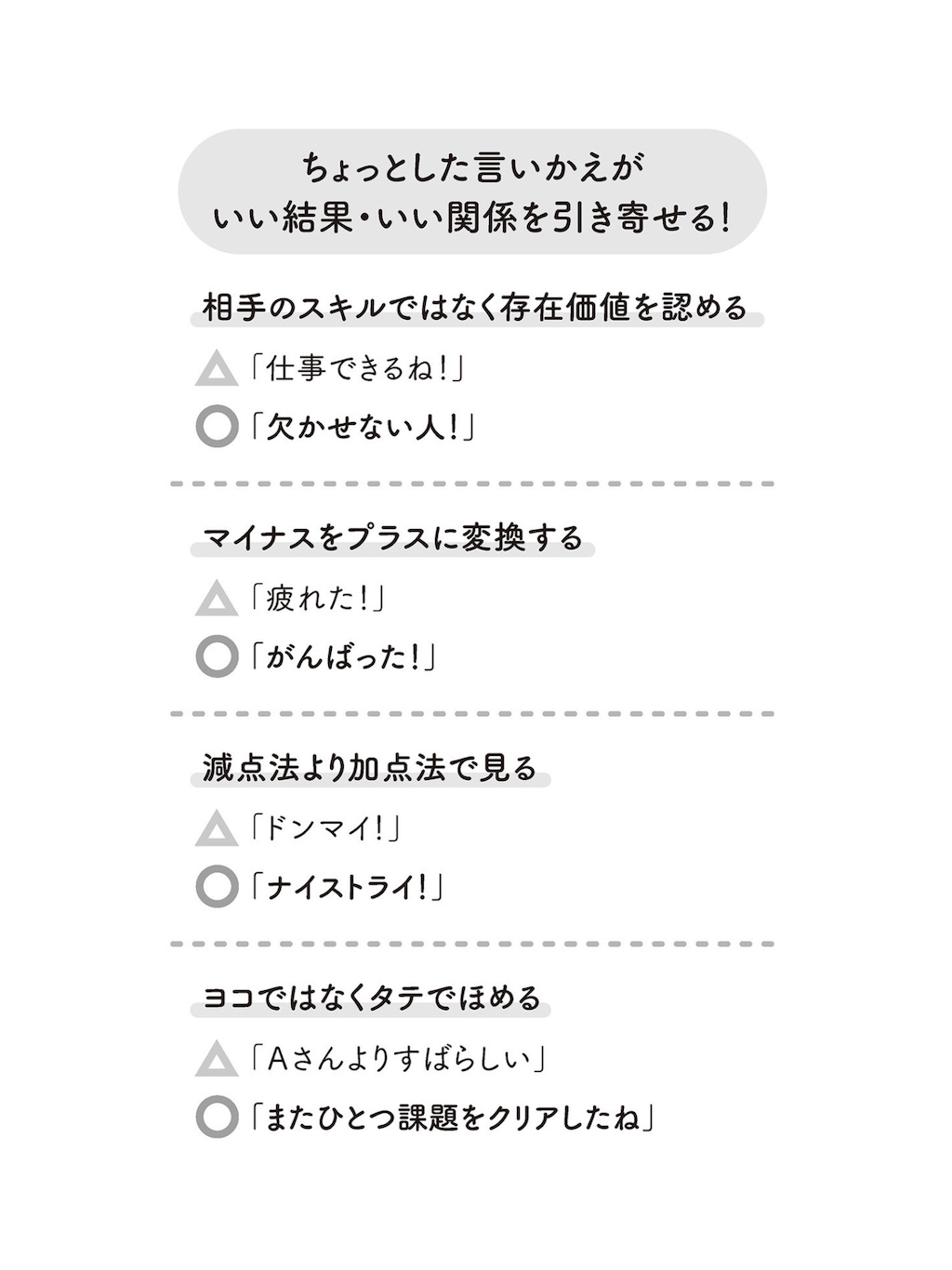

「やってみよう!」因子

・得意なことがあり、それを伸ばそうと努力をして強みをさらに高める人

・好きなことがあり、それを突き詰めようと打ち込んでいる人

「なんとかなる!」因子

・考えすぎず踏ん切りよく決断できる人

・失敗しても気持ちを切り替え立ち直るのが早い人

・肝がすわっていて度胸のある人

「ありがとう!」因子

・人を喜ばせたいと思う人

・困っている人を支援したいと思う人

・他者とのあたたかい付き合いに感謝している人

「ありのままに!」因子

・地位財形型の競争を好まない人

・自己像が明確な人

・他者への許容度が広い人

元木:『ニコイチ幸福学』では、幸せになるための4つの因子を明らかにしています。

前野:「ありがとう!」の気持ちはとてもシンプルなことですが、忘れている方は案外多いですね。先日もずっと夫婦仲が悪いという女性に関係修復の相談を受けたので、「感謝を10倍しましょう」とアドバイスしました。その後「夫との関係が劇的によくなりました」というメールが届きました。日常の小さなことでも相手に「ありがとう」と感謝をしたところ、パートナーも感謝をするようになって、出会った頃のように、ふたりの仲が良くなったそうです。

マドカ:悪いところに目がいくのをグッと抑えて、良いところに目を向けるようにすると、夫婦の関係はすごく変わっていきますね。

元木:「やってみよう!」はどうしたらいいですか?

前野:ふたりで同じやりがいを持ち、同じゴールを目指すことですね。目標は趣味でも、家事でも仕事でもいいと思います。相手の努力や頑張りは自分にとってのモチベーションになります。

マドカ:何事もやらされて生きていくのは大変じゃないですか。気持ちを切り替えてワクワクして取り組むことで、自分もまわりもハッピーに変わっていけると思います。

元木:「なんとかなる!」はよくわかります。私にもその因子があるからかもしれません。

前野:前向きで楽観的であることは、幸せになるために大事なことです。どんなにつらいことでも死ぬことに比べればどうってことないですから。くよくよ悩む時間が少ないぶん、楽しい時間が長く、幸せでいられます。

元木:自分らしく「ありのままに!」。こう生きていければ幸せですよね。

前野:人と自分を比べてしまうと幸福度が落ちるんです。ありのままで生きている自分を受け入れられる人は、自然に他者を受け入れることができるので、イライラすることも少なく、ストレスもたまりにくいですね。

マドカ:多くの悩みは、誰かと比べることで生まれると思いますね。自分の良さを肯定して、大丈夫といいきかせることで、仕事や勉強に自信がもてるようになります。

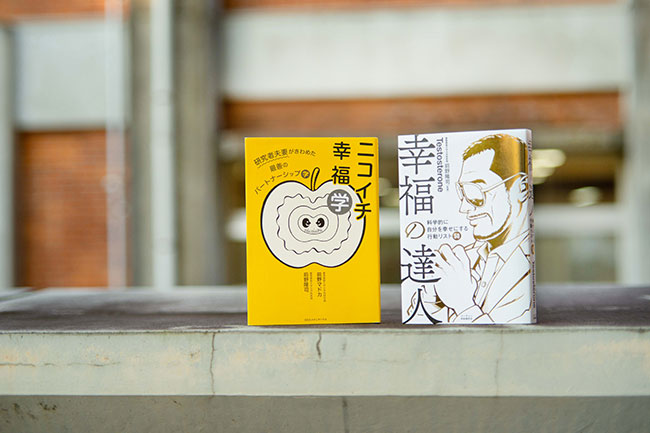

『幸福の達人 科学的に自分を幸せにする行動リスト50』(ユーキャン)

Twitterフォロワー130万人を超えるインフルエンサーTestosteroneが、科学、心理学、行動経済学などの110本以上の研究論文をもとに「これさえやれば幸せになる」というアクションを50の「TO DOリスト」にまとめた1冊。前野隆司さんが監修を務めています。

幸せになるための行動もあります

元木:前野先生が監修された『幸福の達人』も拝読しました。この中にあるチェックテストを試したところ29点。結果をみると「幸福の上級者」でした。

マドカ:忍さんは4因子が全部ありますから(笑)。幸せですよ。

「幸福の達人」のチェックテストで「幸福の上級者」と判定されたブックセラピストの元木 忍さん。

「幸福の達人」のチェックテストで「幸福の上級者」と判定されたブックセラピストの元木 忍さん。

元木:ほめていただいてありがとうございます(笑)。この本の中で、日本では年収660万円以上になると幸せ度は上がらないという箇所が気になったのですが、これは本当なんですか?

前野:金額は国によって違いますが、統計として、日本では600万円台の収入があれば衣食住がある程度満たされ幸福度も高い傾向があります。収入がアップするに越したことはありませんが、金銭面より、核家族化で失われてしまった、村社会にある周囲や近所とのつながりを取り戻した方が、幸福度は上がっていくと思います。

元木:『幸福の達人』では、「なんでもない日常を味わう」というアクションもささりました。私はすでに毎日の日常で幸せを感じていて、夕食に何をつくろうかと考えるだけでワクワクします(笑)。

マドカ:非日常の特別な体験ではなく 住んでいる家で幸福を感じられるというのは最強の幸せです。違う視点から見ることで、なんでもおもしろがれるというのも、幸せのエッセンスなんです。

元木:『幸福の達人』の幸せになる行動の中で、一つだけ難しいなと思ったのは「許す」という行為ですね。些細なことであれば許せますけど、人生ではどうしても許せないことってないですか? いったん忘れても、あとで思い出すことってありますよね。その時に本当は許してないんだと気づくこともあります。

マドカ:ひどい目にあわされた相手を「許す」ことが果たして幸せなのか、賛否はあるでしょう。相手の立場に立ってみると許せることもあれば、今許せなくても、何年か後に自分が成長して許せるかもしれないこともあります。そう思える自分になりたいという願望もありますね。

前野:許さないことは相手と同じ醜い心をむきだしにすること。行為によっては許すまでに時間を要するかもしれませんが、許そうと思うことで幸福度は成長していくと思いますね。

元木:コロナ禍で生活が変わった方も多いと思います。この時期に思う幸福学はありますか。

前野:在宅時間が長くなり、家族とコミュニケーションが増えたことで、幸せになった人もいれば、そうではない人もいます。昭和の頃は当たり前だった家族で食卓を囲む風景や、懐かしいご近所とのつながりが戻ってきて、これを受け入れた人と受け入れられなかった人で違いが出たと思います。また、傾聴、感謝、尊重という幸せになるための基本が整っているか否かでもそれぞれの方で幸福度は変わり、幸せの格差は広がっていると感じています。

元木:人によっては、コロナ禍で見えない不安を多く抱えてしまったということですね。

前野:幸せを感じることのできなかった人は、コロナの不安に、職場や家庭での不満が重なってしまっていると思います。こういうときだからこそパートナーと力を合わせることが重要です。コロナ禍でもうまくいっている家庭は、お互いに頼り合うことで、幸せにこの時代を乗り越えていけるはずです。

元木:心からそう思います。今日はありがとうございました。

【プロフィール】

慶應義塾大学大学院教授 / 前野隆司

1962年山口生まれ。1984年東工大卒。1986年東工大修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校客員研究員、慶應義塾大学理工学部教授、ハーバード大学客員教授等を経て、2008年より慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント(SDM)研究科教授。2017年より慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長を兼任する。著書に、『錯覚する脳』(筑摩書房)、『幸せのメカニズム―実践・幸福学入門』(講談社現代新書)、『幸せな職場の経営学』(小学館)など。妻である前野マドカさんとの共著も多数ある。

慶應義塾大学大学院研究員 / 前野マドカ

EVOL株式会社代表取締役CEO、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科附属システムデザイン・マネジメント研究所研究員、一般社団法人ウェルビーイングデザイン理事、国際ポジティブ心理学協会会員。サンフランシスコ大学、アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)などを経て現職。著書に『月曜日が楽しくなる幸せスイッチ』(ヴォイス)、『家族の幸福度を上げる7つのピース』(青春出版社、2020年)などがある。

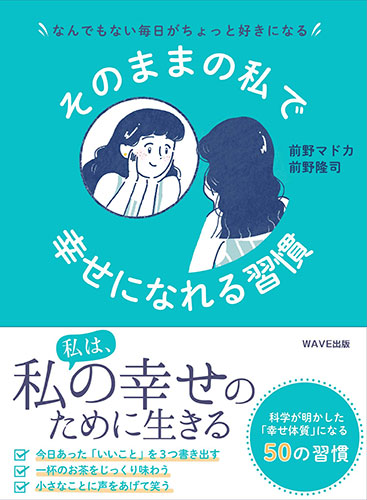

『なんでもない毎日がちょっと好きになる そのままの私で幸せになれる習慣』(WAVE出版)

前野隆司さんと前野マドカさんの共著による最新作。「幸せになれる」と科学的に証明された方法の中から、日々の小さな習慣で「幸せ」を感じとれる、誰でも簡単に実行できる50の習慣を紹介する。