2024年4月から、タクシー運転手ではない一般のドライバーが有償で客を送迎する「ライドシェア」が、日本国内で解禁となりました。現在は東京都や神奈川県など一部の地域で限られた時間帯のみ利用することができますが、今後も導入される地域は増えていく見込みです。

日本版ライドシェアの特徴や仕組みとは? 利用する際のポイントや海外のライドシェアとの違いも含め、モビリティジャーナリストの森口将之さんに教えていただきました。

「ライドシェア」の定義と、「カーシェア」との違い

最近、ニュースなどでもようやく耳にする機会が増えたライドシェアですが、海外ではすでに普及している国も。そもそもライドシェアとは何でしょうか? また普及し始めたきっかけについて教えていただきました。

「『ライドシェア』とは、タクシー運転手ではない一般のドライバーが有償でお客を送迎するサービスのことを言います。乗車予約から支払いまでを、すべてアプリ上で行うところが大きな特徴です」(モビリティジャーナリスト・森口将之さん、以下同)

ライドシェアと似た言葉に『カーシェア』があります。

「『カーシェア』はドライバーと車両をマッチングさせる、車の貸し出しを目的としたサービスのこと。一方、ライドシェアはタクシー配車アプリなどを活用し、ドライバーと乗客がマッチングすることでサービスを利用することができます」

ライドシェアに欠かせない“配車アプリ”として有名なのが、アメリカ発のサービス「Uber」。

「日本でも利用されているUberは、配車アプリを提供する企業の先駆けとも言える存在です。このような企業が出てきたことで、ライドシェアという新しい移動の形が誕生し、世界的にライドシェアが普及していきました」

日本版ライドシェアの特徴や仕組みは?

ライドシェアは現在さまざまな国で導入されていますが、国によって独自のルールが定められています。日本では、どのような仕組みで運用されているのでしょうか?

「日本には、『自家用車活用事業』と『自家用有償旅客運送』の大きく2種類のライドシェアの制度があります」

・自家用車活用事業(都市型ライドシェア)

「こちらが、2024年4月から一部の地域で解禁されたライドシェアの制度。タクシー会社の管理のもと、一般ドライバーが自家用車を使って有償で送迎するサービスが認められるというものです。走行しているのはタクシーが不足する時間帯のみで、ライドシェアのドライバーはタクシー会社が募集・管理しています。東京、神奈川、愛知、京都の一部地域から導入が始まり、都市部での導入が中心であることから、私はこのライドシェアを“都市型ライドシェア”と呼んでいます」

4月に解禁された地域でライドシェア導入の目安となった、タクシーが不足する曜日および時間帯はこちら。

東京都(23区、武蔵野市、三鷹市)

・月~金曜:7時~10時台

・金・土曜:16時~19時台

・土曜:0時~4時台

・日曜:10時~13時台

神奈川県(横浜市、川崎市、横須賀市など)

・金・土・日曜:0時~5時台

・金・土・日曜:16時~19時台

愛知県(名古屋市、瀬戸市、日進市など)

・金曜:16時~19時台

・土曜:0時~3時台

京都府(京都市、宇治市、長岡京市など)

・月・水・木曜:16時~19時台

・火~金曜:0時~4時台

・金・土・日曜:16時~翌日5時台

※国土交通省の発表資料より

・自家用有償旅客運送(地方型ライドシェア)

「過疎地における移動手段の確保などを目的に、市町村やNPO法人などが主体となり、自家用車を使って有償に運送できる制度です。制度自体は2006年に創設されましたが段階的にルールが改正されており、2023年末にも大幅な改革が行われました。ニュースなどでは『自治体ライドシェア』と呼ばれることもあり、都市型ライドシェアに対して“地方型ライドシェア”とも言えます」

ライドシェア導入の背景にある、ドライバー不足

2024年4月から一部で解禁された都市型のライドシェアは、そもそもなぜ導入されることになったのでしょうか?

「導入された大きな理由は、ドライバー不足です。都市部に限った話ではありませんが、コロナ禍でタクシーの利用者が減少し、ドライバーが辞めたり、タクシー会社が廃業せざるを得なかったりという事態が起こりました。しかしコロナ禍が落ち着きインバウンドの観光客も戻ってきたため、今はドライバーが不足しているのです」

また現在、物流業界でドライバーの時間外労働の上限規制が設けられることで起こる『2024年問題』も懸念されていますが、タクシードライバーも同じ状況にあると言います。

「2024年4月から、タクシードライバーの拘束時間や休息期間も見直され、一人あたりが運転できる時間は短くなりました。そのためドライバー不足に拍車がかかることが懸念されています。これまでも国内でライドシェアの議論はたびたびあったものの、こうした社会的な背景や、菅義偉前首相がライドシェア導入を後押しする発言をしたことなどもあって、本格的に導入が進められることとなったのです」

ライドシェアのメリットとは?

都市型・地方型ライドシェアにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

【都市型ライドシェア】

タクシーがつかまりにくい時間帯に、移動手段を確保できる

「4月からライドシェアが導入された地域では、タクシーが不足している時間帯に通常のタクシーに加えてライドシェアの車両が走行することになります。そのため今までタクシーがつかまりづらかった時間帯でも移動手段を確保しやすくなることが、利用者にとっては一番の利点だと思います」

【地方型ライドシェア】

タクシーより安く乗車できる

「都市型のライドシェアは通常のタクシーと同じ料金ですが、地方型のライドシェアはタクシーの約8割の価格で乗車することができます。また、自治体が主導する地方型のライドシェアならではの取り組みもあります。例えば石川県小松市が実施するライドシェアでは現在、能登半島地震で被災した二次避難者が無料で利用することができます。このように地域ごとに独自の取り組みができるところも、自治体主導のライドシェアならではのメリットと言えます」

また“ライドシェアドライバー”という仕事が生まれることによって、より多様な働き方ができるようになることもライドシェアを導入するメリットの一つと言えるでしょう。

「海外のライドシェアドライバーには、ドライバーの仕事だけで生計を立てている人と、副業として空いている時間に仕事をしている人の2パターンのドライバーがいます。日本でもライドシェアが導入されたことで、ドライバーになるための条件や時間の制限はあるものの、後者のような働き方が可能になりますよね。

また、地方でライドシェアドライバーが収入源の一つになるなら移住してみようと考える人も出てくるかもしれません。“ライドシェアドライバー”という仕事が、多様で柔軟な生き方、働き方をするための一つの手段にもなり得るのではないでしょうか」

ライドシェアを利用する際のポイント

実際にライドシェアを利用するときにはどのような準備が必要なのか、利用する前に知っておきたいポイントや注意点を教えていただきました。

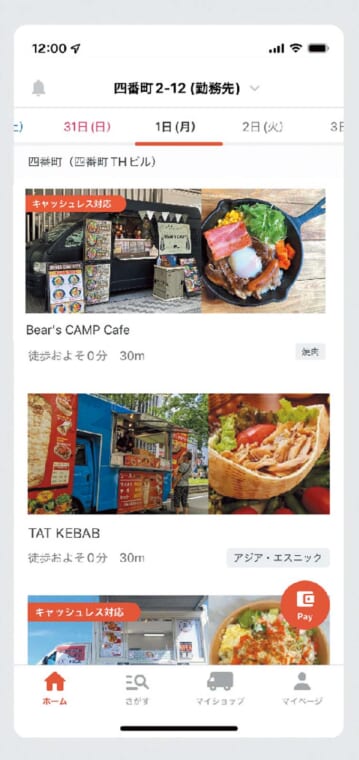

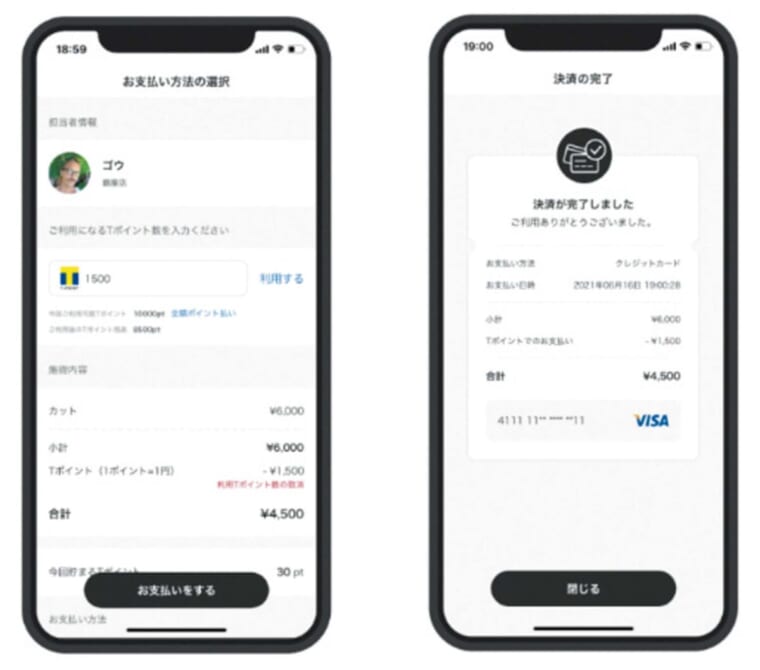

・配車アプリをダウンロードしておく

「ライドシェアは配車アプリがなければ利用することができません。アプリ内で支払い登録などもしておく必要もあるため、乗車直前ではなく、あらかじめダウンロードしてすぐに利用できる状態にしておくことをおすすめします。

都市型ライドシェアが利用できるのは『GO』『Uber』『DiDi』などの配車アプリです。地方型のライドシェアは独自のアプリを用いているところもあるため、利用したい地域によって対応するアプリを確認してください」

・ライドシェアのタクシーに乗るための設定をしておく

「配車アプリでは、乗車できるタクシーを『通常のタクシーのみ』と『通常のタクシーとライドシェアの両方』のどちらかで設定することができます。都市型ライドシェアは今のところ、ライドシェアのみを選んで乗車することはできません。

またデフォルトは『通常タクシーのみ』の設定になっていることが多いので、ライドシェアを利用したい場合は設定し直しましょう」

日本にはない仕組みも!

海外のライドシェア事情

国内での利用はまだという人も、海外でライドシェアを利用したことがある方は意外と多いかもしれません。日本のライドシェアとの違いも含めて、海外のライドシェア事情についても教えていただきました。

「ライドシェアは国によって仕組みや運用方法が異なります。たとえば、アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコなどのライドシェアは、Uberなどのプラットフォーム事業者が運転手管理や運行管理を行う形で導入されています。一方で、イギリス、フランス、ドイツといったヨーロッパでは、ドライバーに公的なライセンスが必要だったり国や地域が運行管理を行ったりする形で導入されている国が多くあります」

海外のライドシェアというと、犯罪やトラブルに巻き込まれた事例もメディアを通して耳にしたことがあるかもしれません。

「アメリカなどのライドシェアにまつわる犯罪の話題がメディアでも取り上げられますが、正直なところ、犯罪はどのようなシチュエーションでも起こり得るもの。ライドシェア乗車中の犯罪発生率は国の治安事情を反映しているというデータもあるため、ライドシェア=危険とは一概に言えないと考えています。逆に、乗車前に運転手情報を確認できたり乗車やGPSの情報が記録されたりするところに、安全性を感じるユーザーもいるようです」

森口さん自身も、通常のタクシーよりライドシェアのほうが安心して乗れると感じることもあるのだとか。

「ライドシェアは、あらかじめアプリで目的地を入力するので料金の目安がわかりますが、国によってはタクシーでわざと遠回りして料金を上乗せされてしまうなど、タクシーサービスの質があまり良いとは言えないこともあるためです。逆に言えば、今まで日本でライドシェアが導入されなかったのは、日本のタクシーのクオリティが高いことも一因かもしれませんね」

また、日本と海外のライドシェアの大きな違いとして森口さんが挙げたのが、「ダイナミックプライシング(変動価格制)」と呼ばれる仕組みです。

「ダイナミックプライシングは、需要と供給に応じて価格が変わる仕組みのこと。例えば人が多く集まるイベント終了後など、需要が増える時には、通常のタクシーよりライドシェアの料金の方が高くなることがあるのです。価格はドライバーではなく、アプリ提供側が設定しています。

ユーザー側が価格を見ながら、タクシーを利用するかライドシェアを利用するかを選べることは、個人的に良い仕組みだと思っています。日本でも導入することができれば、場所や時間によってタクシーよりライドシェアを安く利用できる可能性もあるため、ユーザー側のメリットもより大きくなるのではないでしょうか」

日本のライドシェアはこれからどうなる?

現在、利用にはさまざまな条件がある国内のライドシェアですが、今度はどうなっていくのでしょうか?

「地方では移動手段が限られる一方で、都市部ではタクシーが不足している今、どの地方自治体にとっても“移動”は切実な問題となっています。そのため現在進行形で規制緩和を求める声や、導入を検討する地域は多くあります。都市型のライドシェアは今後、仙台、大阪、福岡などの地域でもサービス提供が認められるようになる予定です。

とはいえ、今のところ国内でライドシェアを利用するには、ユーザー自らが配車アプリでライドシェアを利用できるように設定しなければならず、利用できる時間帯も限られています。そのため普及していくためには、ライドシェアを利用するための方法を周知していく必要もあると思います。さらに、ダイナミックプライシングの導入や時間帯の制限を撤廃するなど、少しずつ規制が緩和されていけば、利用者にとってのメリットも増えていくのではないでしょうか」

地方型のライドシェアについても、多くの地域で導入や規制緩和を求める声が上がっていると言います。

「地方型のライドシェアはこれまで自治体やNPO法人が主体となっていましたが、ルールが改正されて運行管理や車両の整備管理などをタクシー・バス事業者が協力して行うこともできるようになりました。今もさまざまな議論が行われているため、今後もさらなる改革が進んでより使いやすい形になることを期待したいですね」

まさに今、活発な議論が行われながら導入・普及が進められている国内のライドシェア。導入・普及が進めば、タクシーが捕まりにくかった時間帯や移動手段の少なかった場所での移動が、より便利になるはずです。導入の背景や利用の際のポイントを押さえた上で、かしこく上手に利用しましょう。

Profile

モビリティジャーナリスト / 森口将之

モビリティジャーナリストとして、移動や都市という視点から自動車や公共交通を取材。日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員。著書に『富山から拡がる交通革命』(交通新聞社新書)。