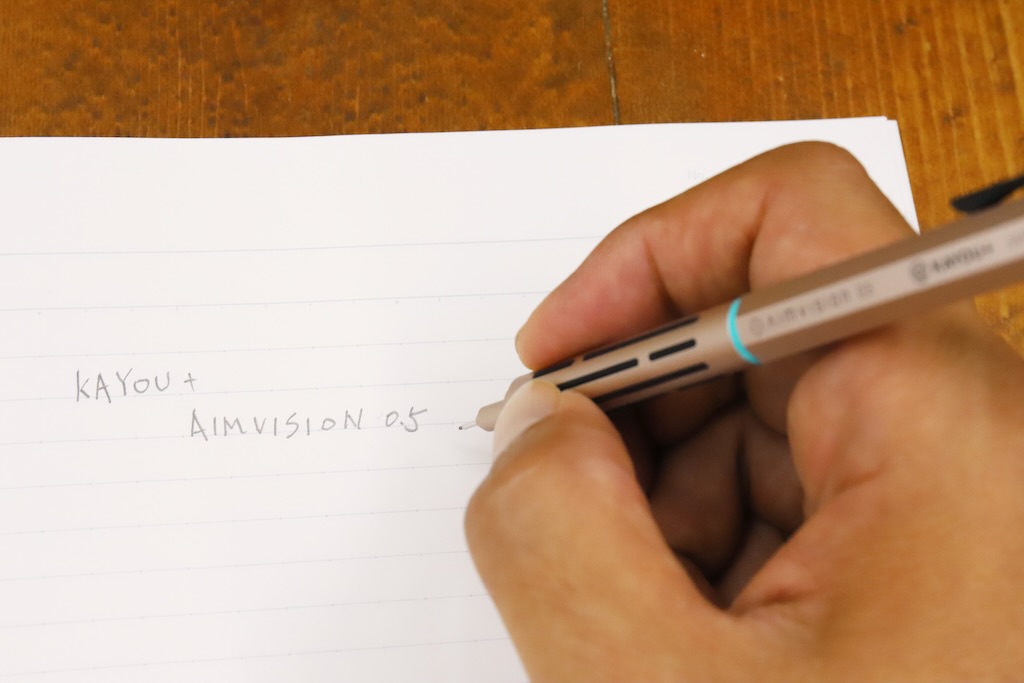

2025年夏、文房具界隈で話題となっているのが、新しい文房具ブランド「KAYOU+」(カーユプラス)のデビューだ。

KAYOU+は、 ウルトラマンや名探偵コナンといった日本製IPのトレーディングカードで人気の高い中国最大手カードゲームメーカー「KAYOU」グループの日本法人が展開する、国産総合文房具ブランドである。

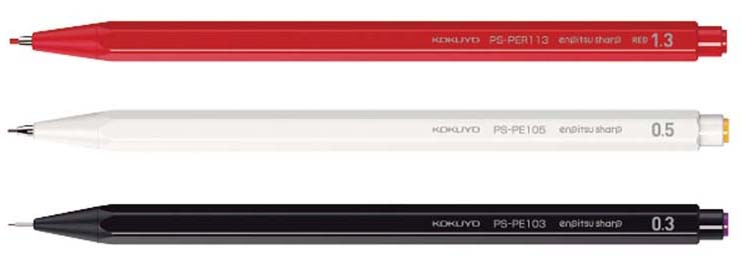

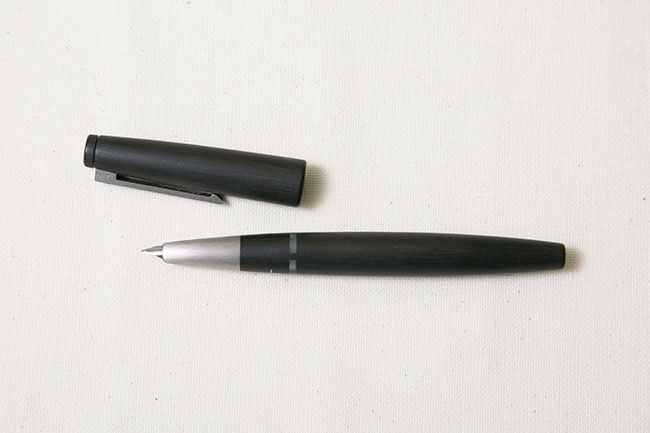

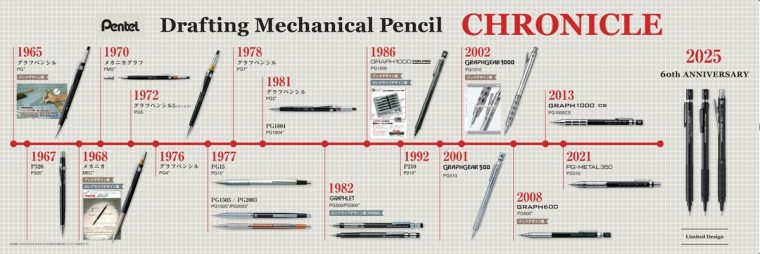

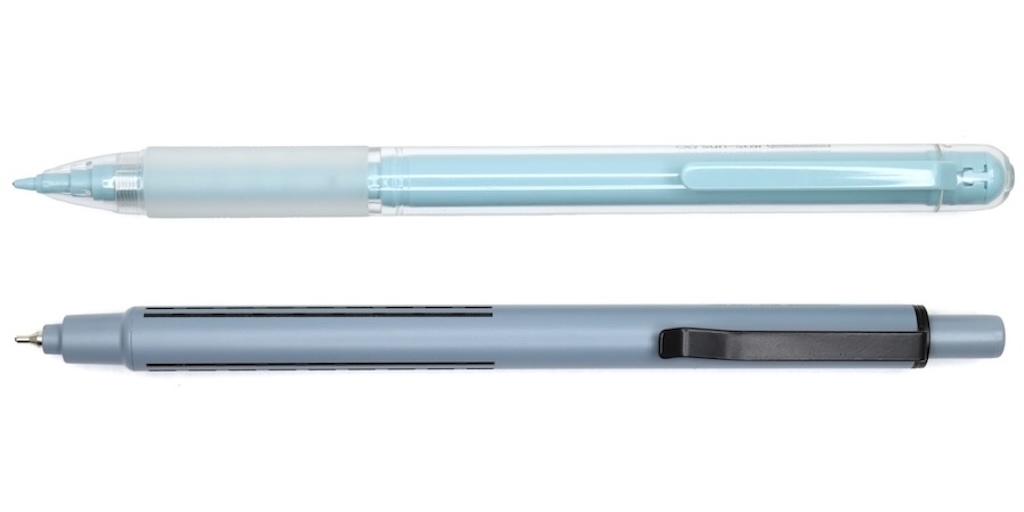

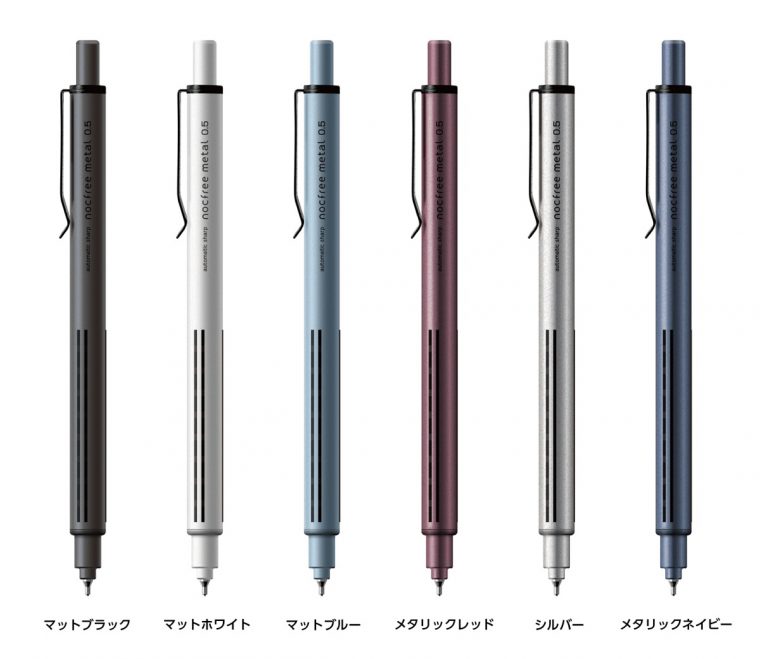

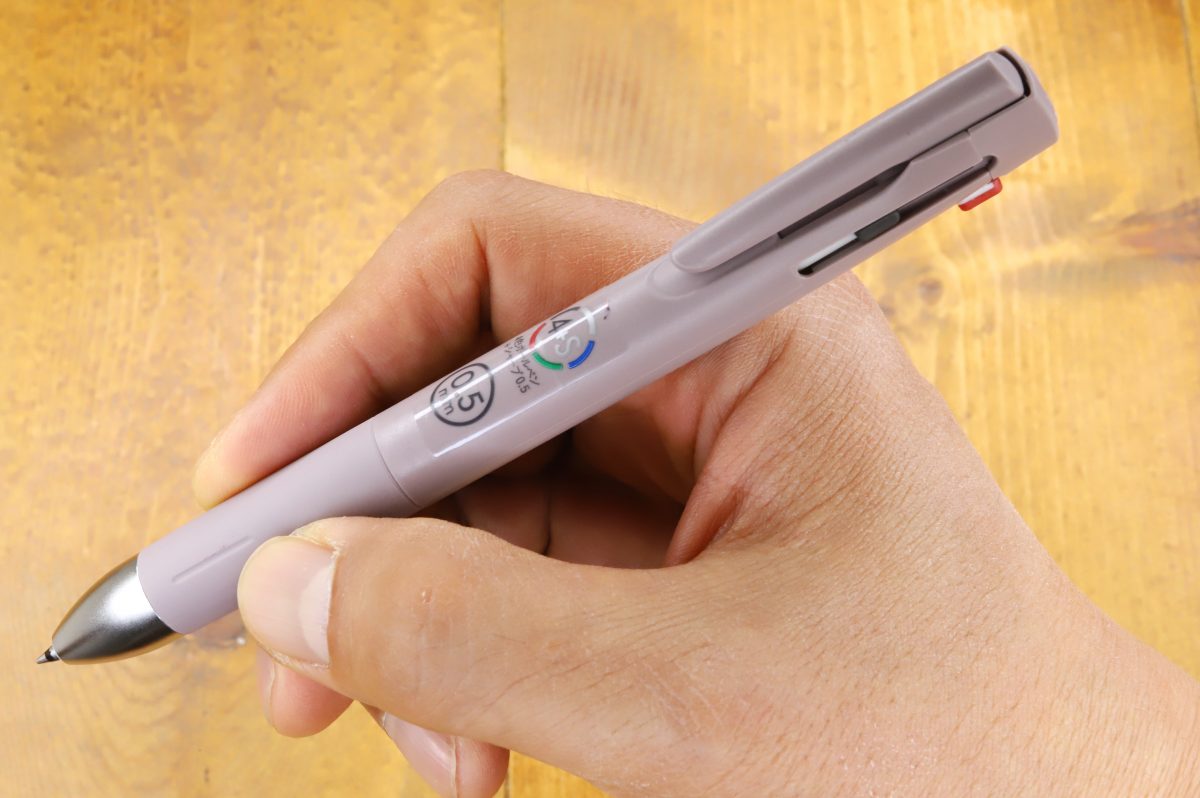

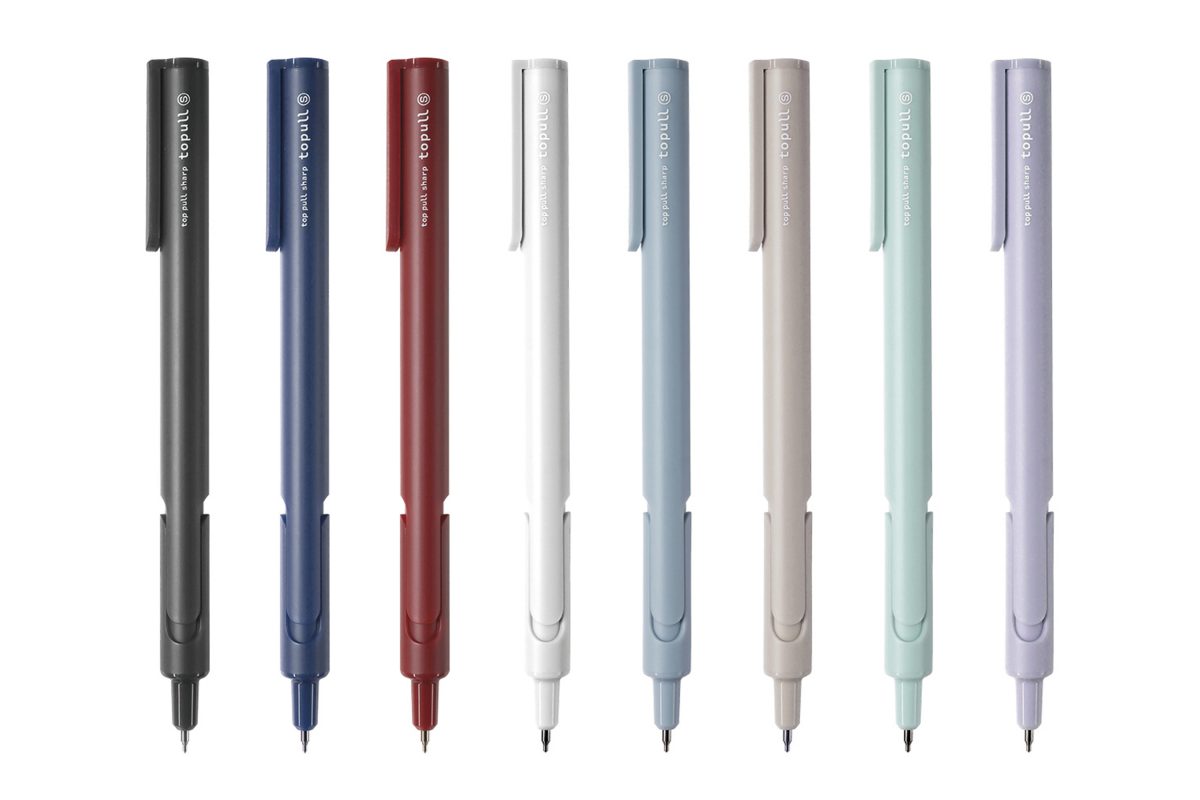

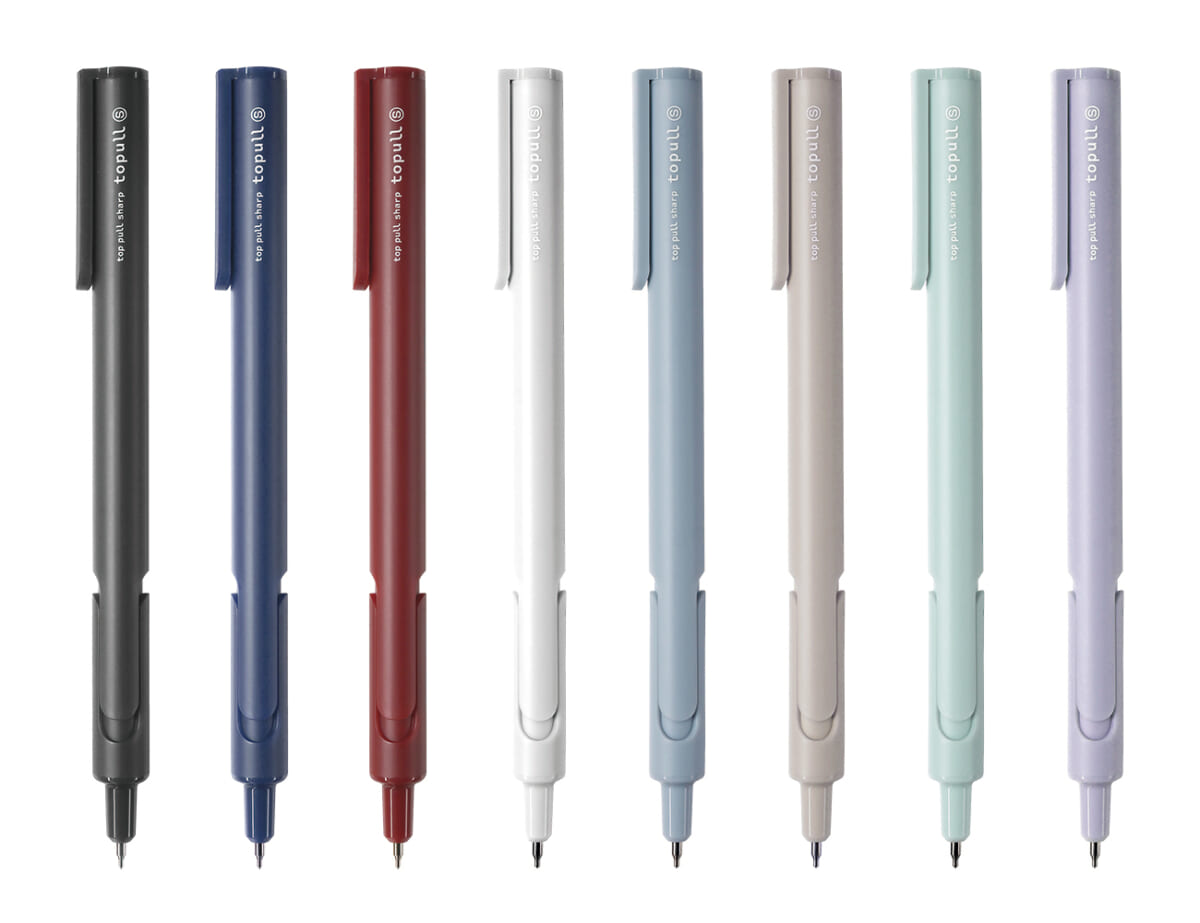

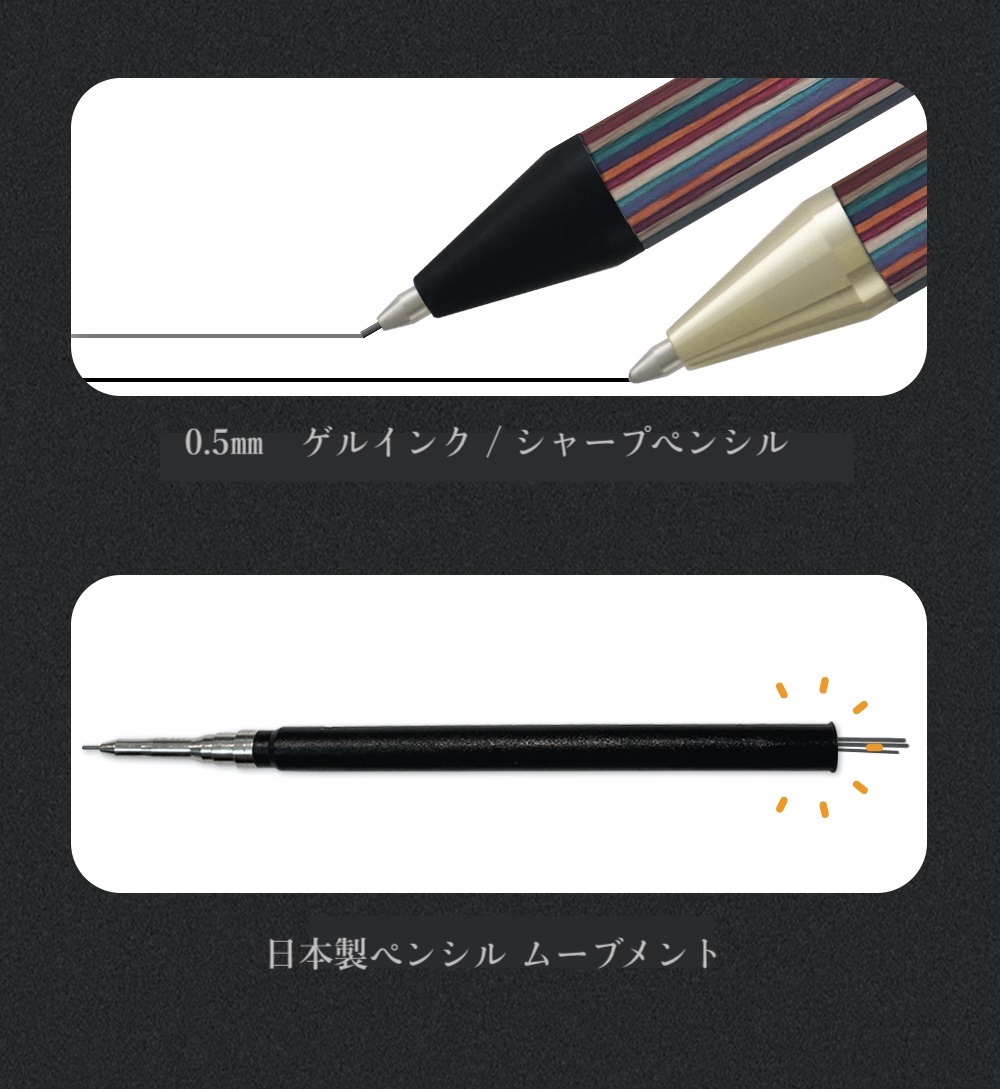

最初のラインアップは、高級シャープペンシル「AIMVISION PRO」と「AIMVISION」、そしてゲルインクボールペンの「Serar」と「tinte」。

最もシンプルなtinteを除いて、どれも数千円と高級な製品群となっている。

今回はその中から、新しいシャープペンシル2種を実際に試してみて、その書き味などをレビューしてみよう。

ディテールで分かれる使用感

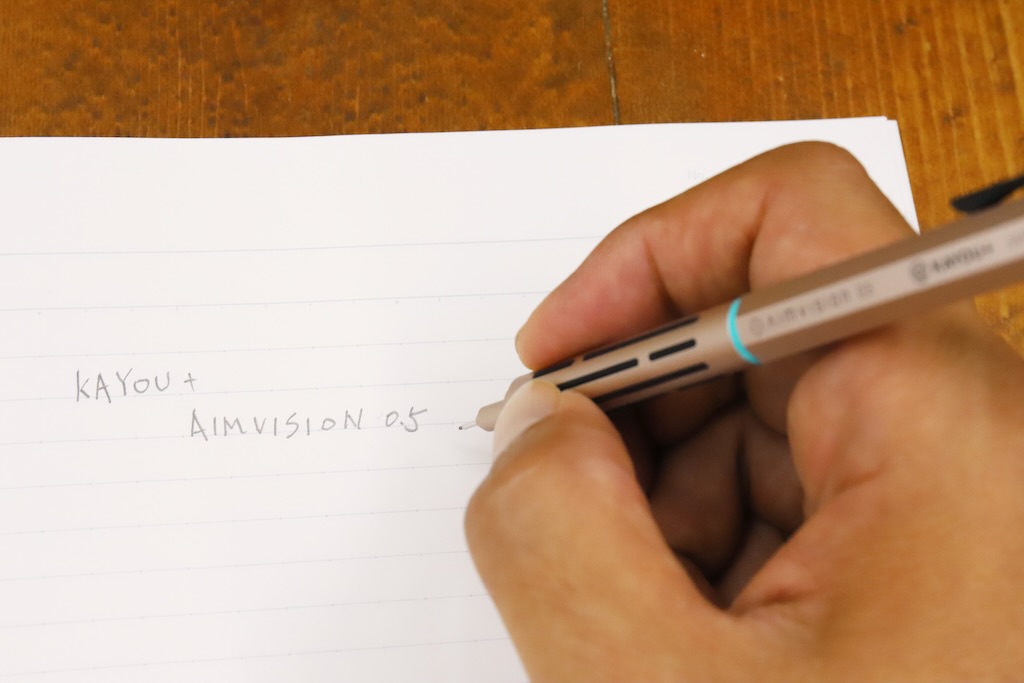

筆者が取り上げたのは、フラグシップ的な存在であるシャープペンシルAIMVISION PROとベーシックモデルのAIMVISION。KAYOU+の製品第一弾の中でも特に気になる存在だ。

価格はAIMVISION PROが7200円、無印のAIMVISIONが5000円(共に税別)。PROモデルじゃないほうでもシャープペンシルとしては価格がなかなか高いと言える。

KAYOU+

AIMVISION

左から「ストーンブラック」「ネイティブゴールド」「ミネラルシルバー」

各5000円(税抜)

デザインは大まかにシリーズ共通という感じで、見た目には「よく見ると細部が違うかな?」というぐらい。

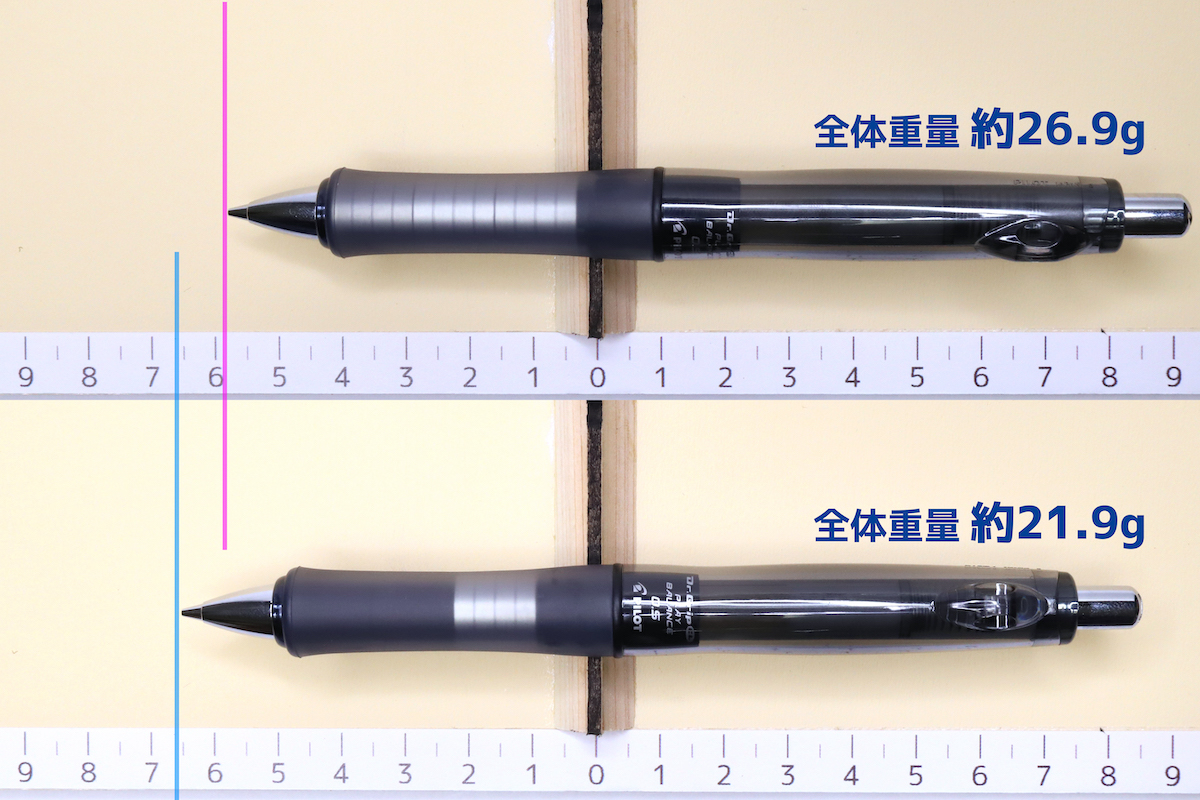

ただし、実際に手にしてみるとその差はハッキリしている。AIMVISION PROがとにかくズッシリとして重く、握ったときの存在感が圧倒的に強いのだ。

↑PRO(上)と無印(下)、一見するとそっくりだが、先端形状やグリップの加工、後軸が丸いか六角形かなど意外とディテールは違っている。

↑PRO(上)と無印(下)、一見するとそっくりだが、先端形状やグリップの加工、後軸が丸いか六角形かなど意外とディテールは違っている。

前軸はどちらも共通で真ちゅう削り出しのハードなものだが、PROは後軸まで真ちゅう製。スリムな雰囲気に反してなんと全体で約26gという迫力のあるボディなのだ。

樹脂後軸の無印が約13gなので、シンプルに倍重いということになる。

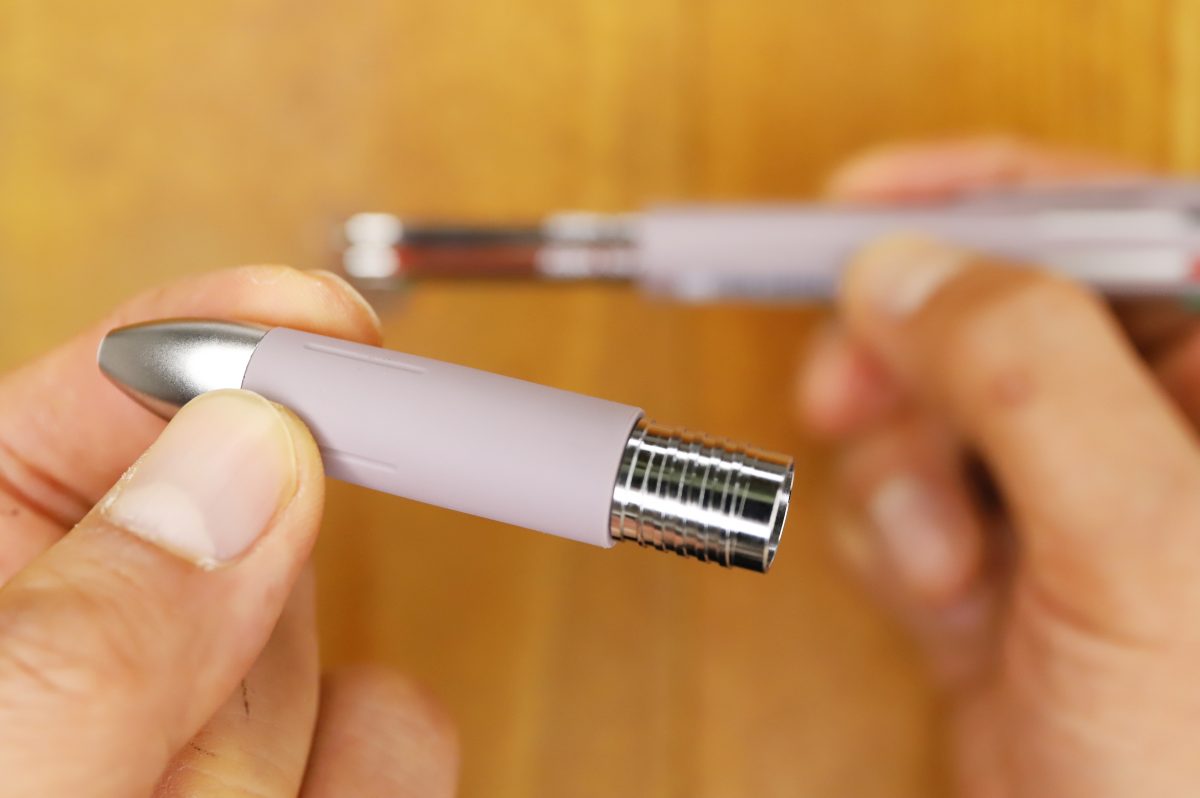

↑軸径は9mmとスリムだが、フル真ちゅう削り出しでこの重量!

↑軸径は9mmとスリムだが、フル真ちゅう削り出しでこの重量!

異なる重心の位置

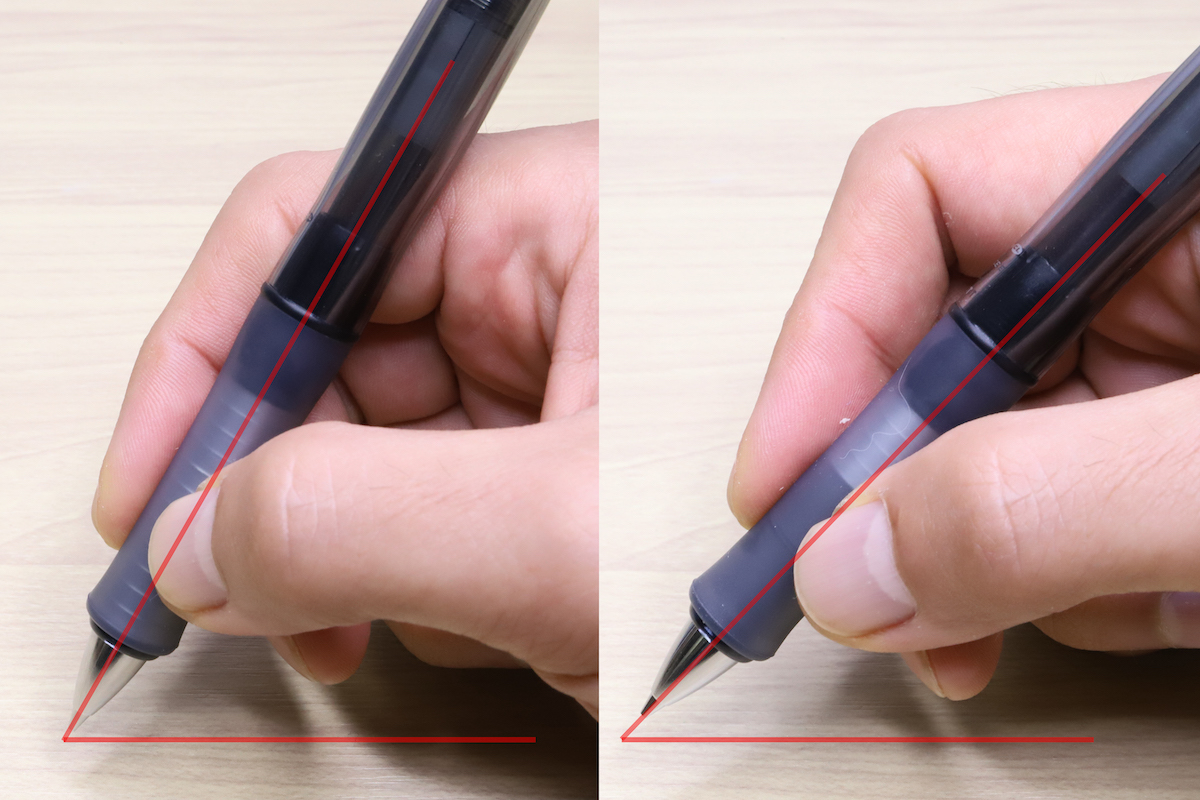

加えて、PROは重心位置がかなり高い。

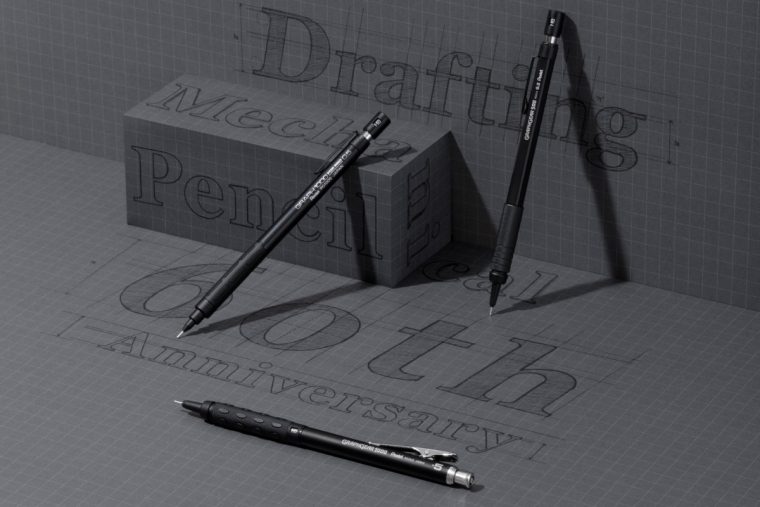

こういった製図シャープペンシル系統(先端パイプが長くグリップがストレートなもの)の製品は、軽く動かしやすいように低重心に作られているものが多い。

しかし、このシャープペンシルはこの重さで重心位置が先端から約78mm(全長143.7mm)とかなり高く、握ったときは指にかなりの重量感を感じる。

↑赤く示したのがそれぞれの重心位置。後軸まで真ちゅう製のPROはやはりかなり高重心だ。

↑赤く示したのがそれぞれの重心位置。後軸まで真ちゅう製のPROはやはりかなり高重心だ。

当然ながら、書きやすさの点ではもう少し下側に重心があるべきだろうが、重み由来の高級感を演出するという意味では、こういうのもアリなのかもしれない。

対して、無印は重心位置が前軸と後軸をつなぐリングの辺り(約64mm)と、わりと低重心になっている。握り心地もPROよりはだいぶ落ち着いた印象だ。

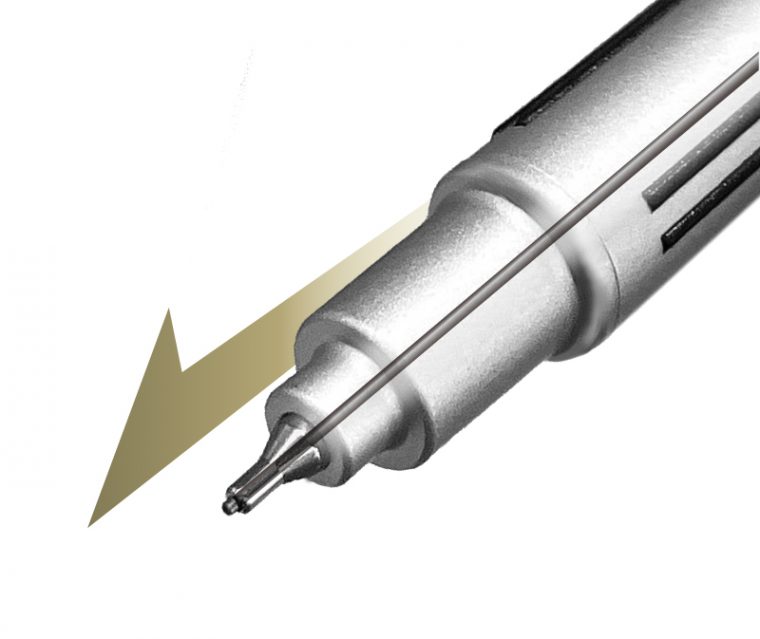

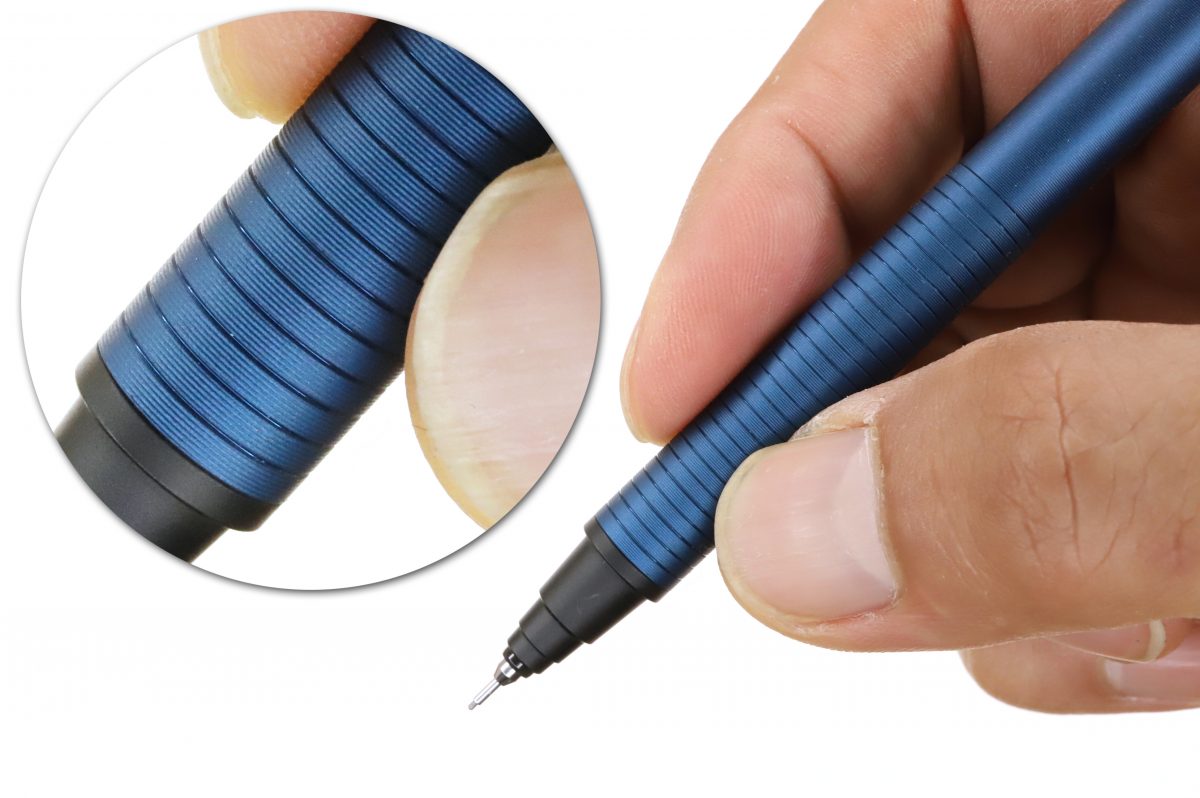

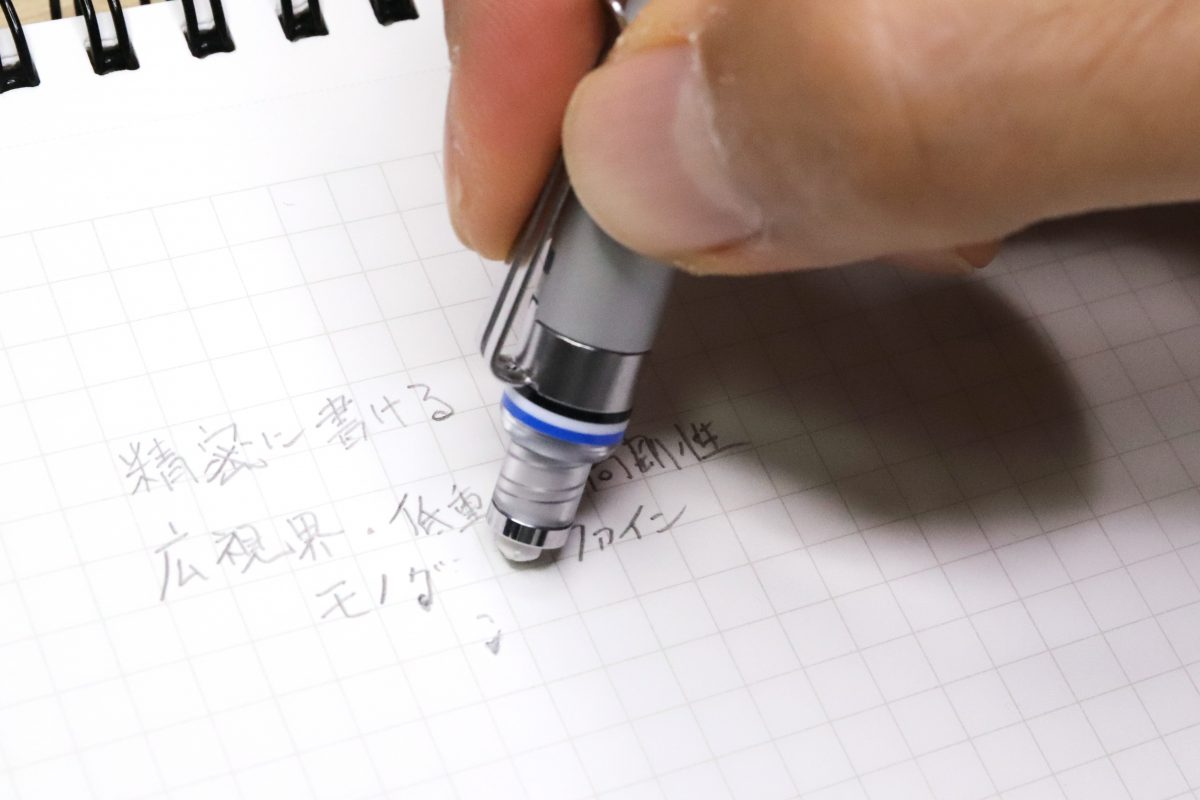

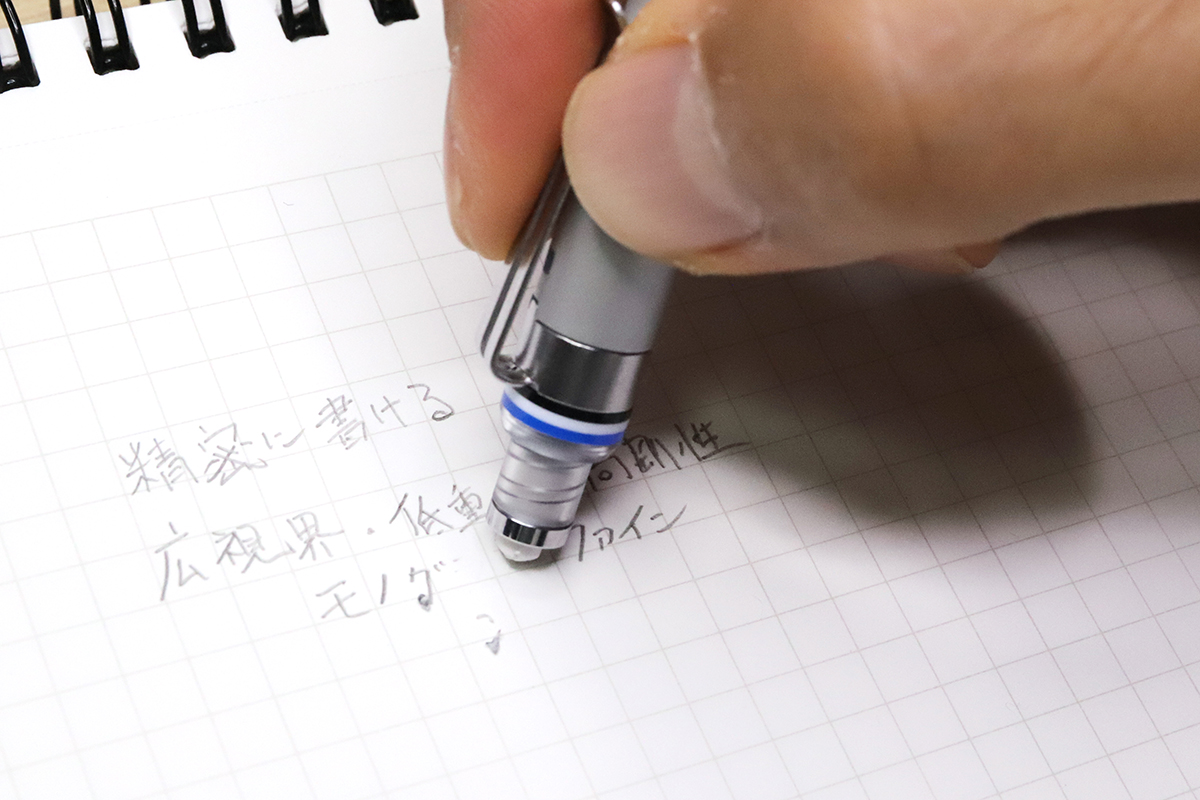

前軸は真ちゅう削り出しの一体型ということで、ブレの少ない高剛性がポイント。

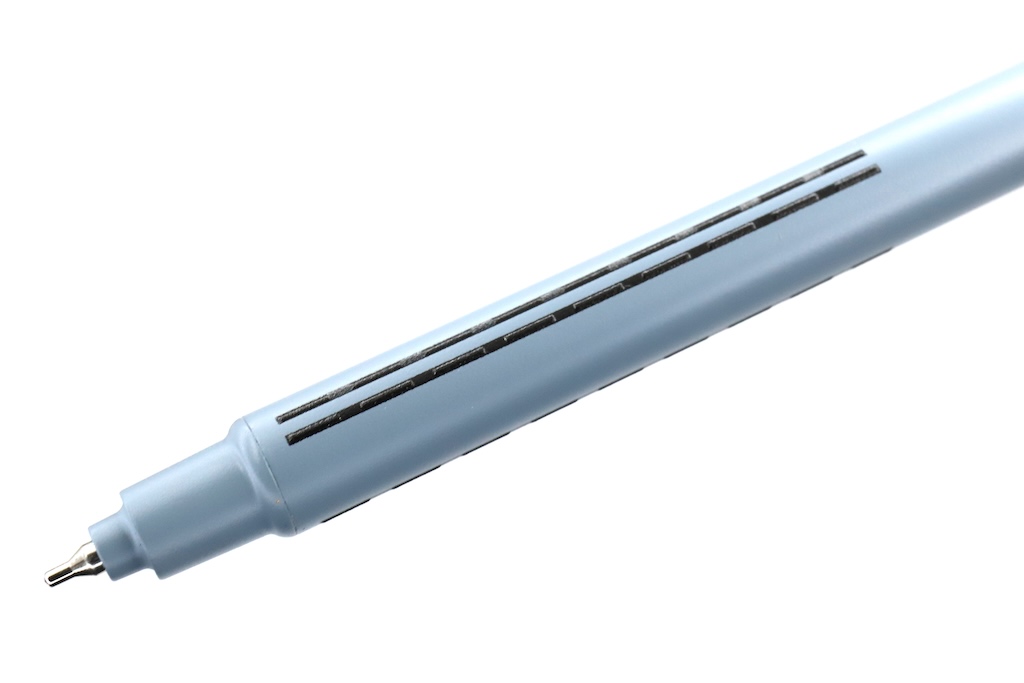

加えて、軸先からパイプまでが細く絞り込まれていて先端視界が良く、いかにも製図用といった雰囲気を見せている。

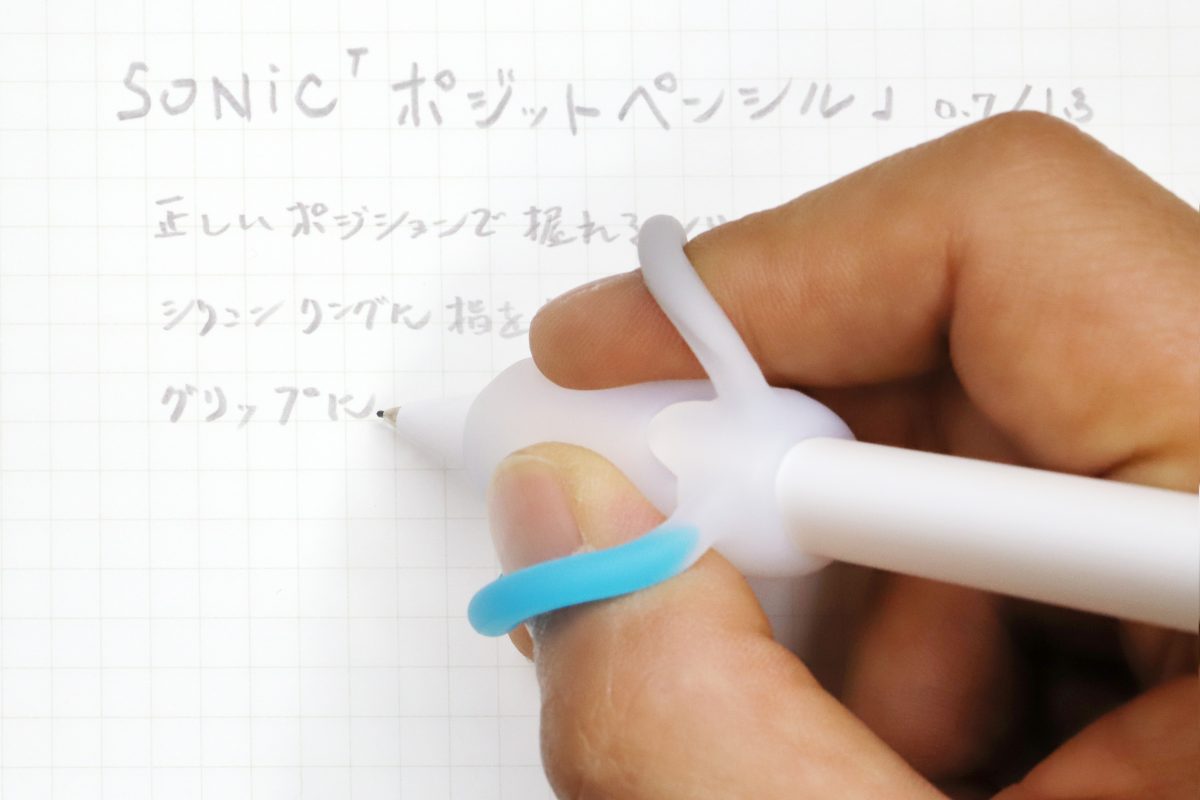

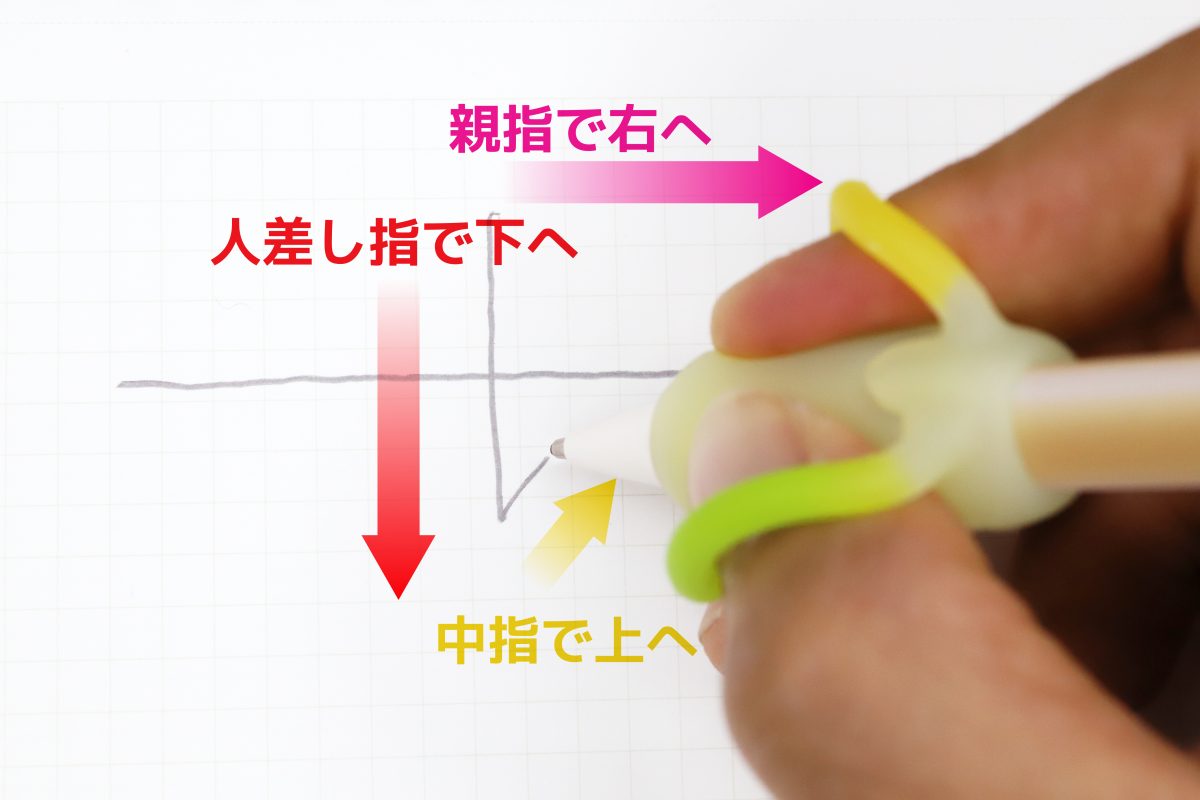

グリップは、内部から突き出したライン状のゴムが並んだコンビネーショングリップになっている。

個人的な意見ではあるが、ゴムラインの流れに沿って指がすべってしまいがちで、正直なところ、落ち着いて握りやすいとは言いづらい。

↑すべり止めのゴムの幅は約1mm。細すぎてソリのブレードのように働き、逆にすべりやすい感じ。

↑すべり止めのゴムの幅は約1mm。細すぎてソリのブレードのように働き、逆にすべりやすい感じ。

PROはさらに下地にローレット加工(金属などの表面に滑り止めとして細かい凹凸模様を施すこと)が施されているが、それでも「重量のあるペンのグリップでこれは正解か?」と考えたら、少し疑問である。

芯硬度ダイヤルの心地よさ

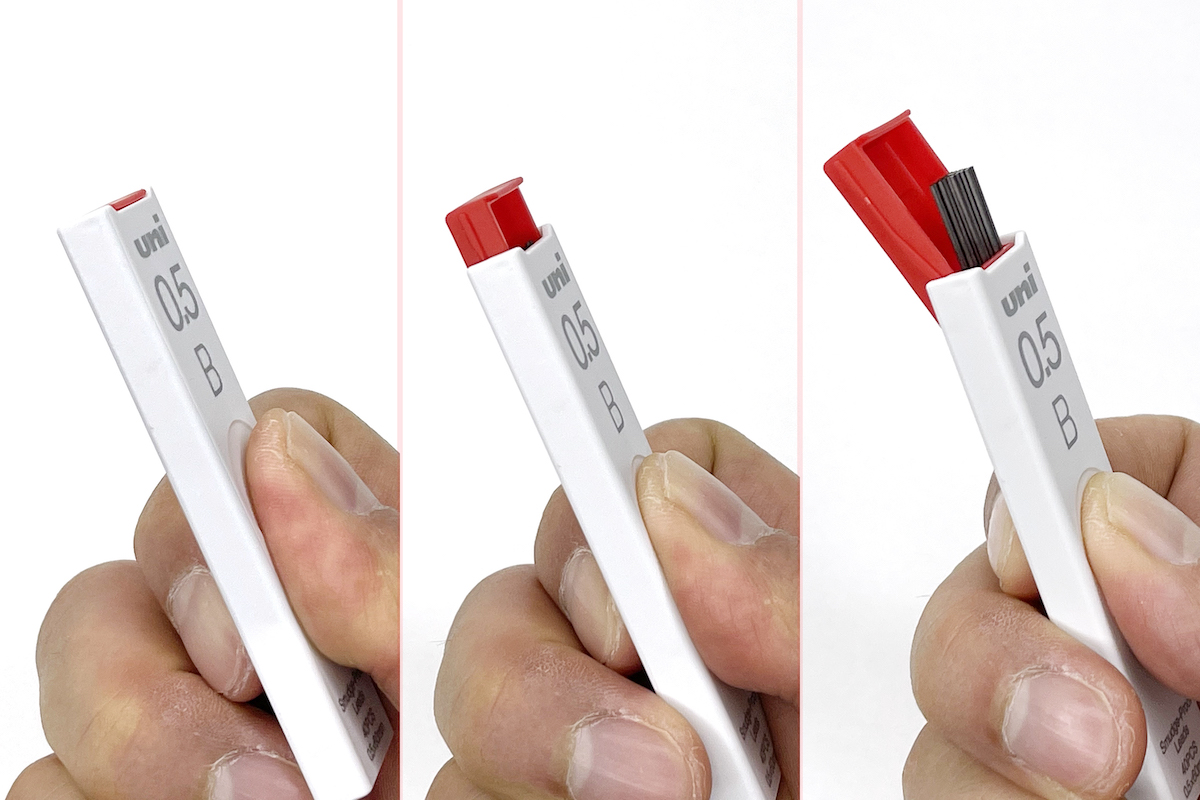

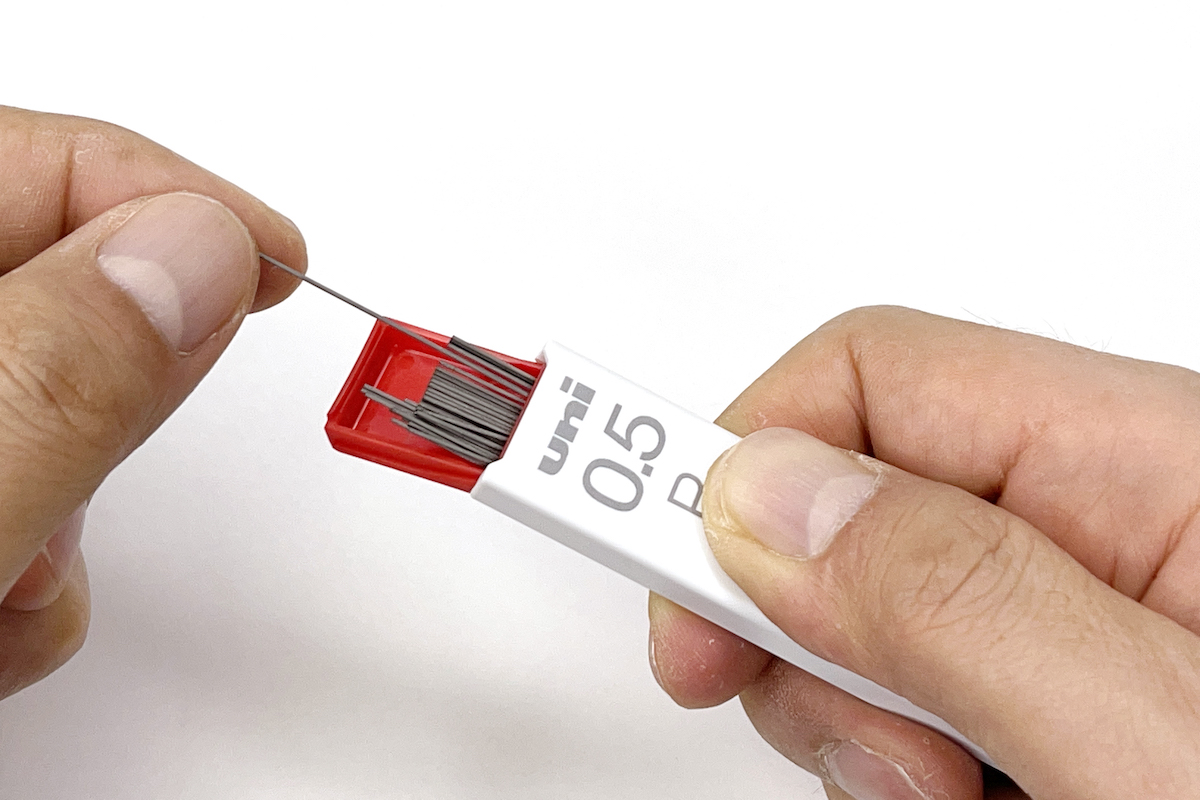

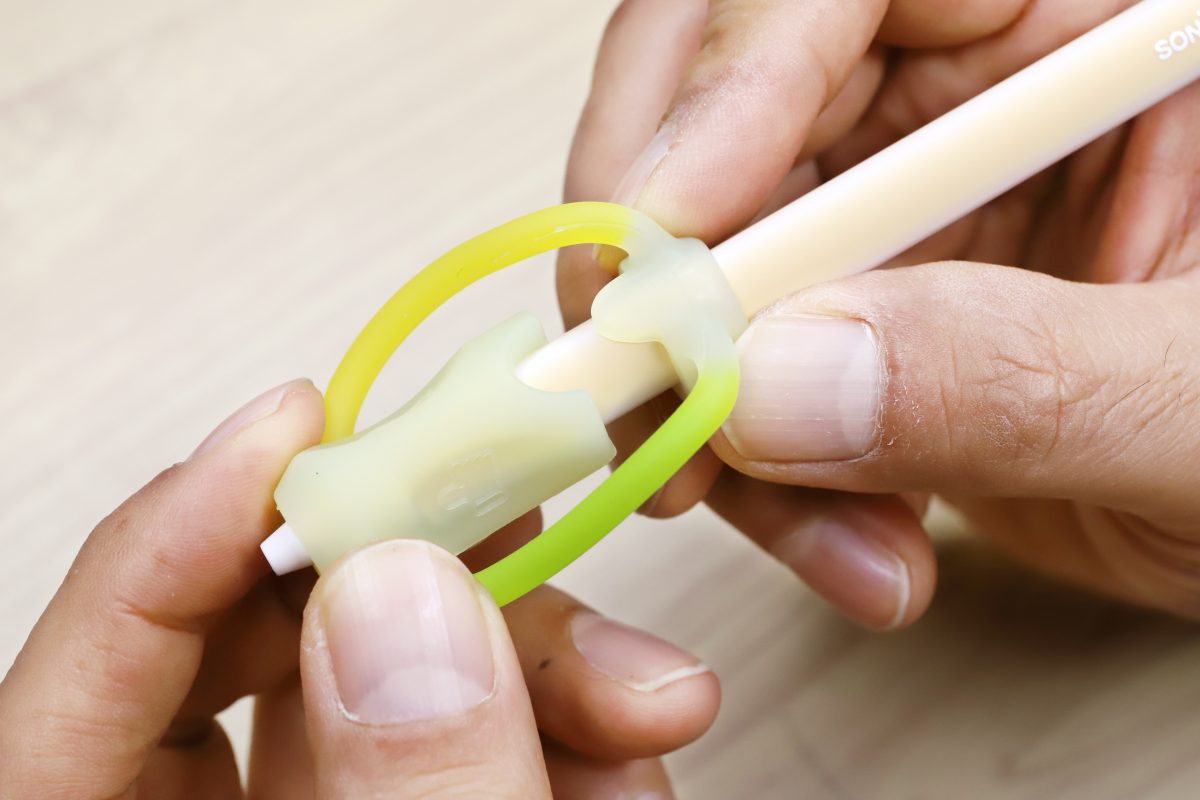

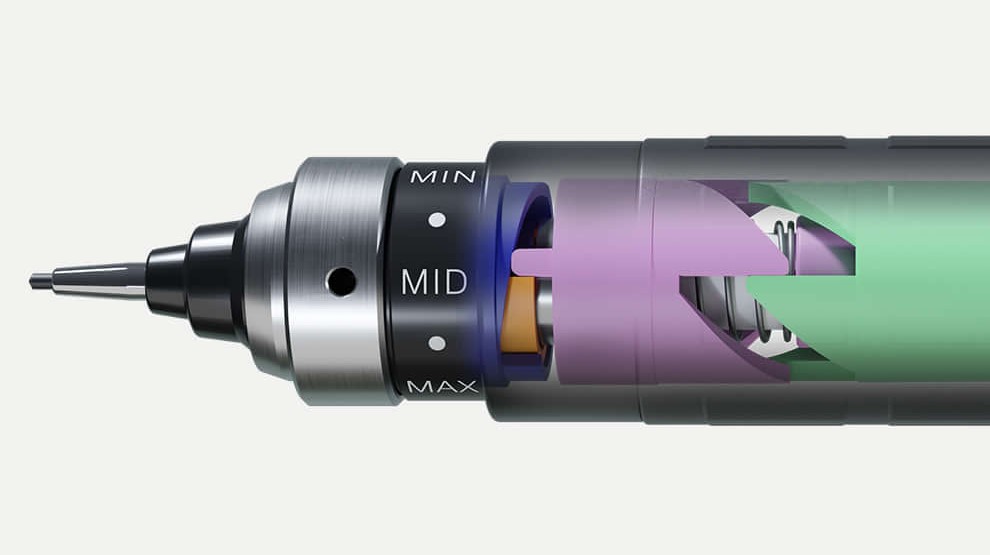

AIMVISIONシリーズでもう一つ特徴的なのが、中に搭載している芯の硬度を掲示しておくための芯硬度ダイヤル。

軸後端にあるダイヤルを回して芯硬度を設定する。このときのカチッ! カチッ! というラチェットダイヤルの手応えがいかにもメカっぽくて、気持ちいい。

↑芯硬度ダイヤルの手応えは、他の製図用シャープペンシルでは感じたことのない気持ちよさ。回しすぎて本当の芯硬度が分からなくなる可能性すらありそう。

↑芯硬度ダイヤルの手応えは、他の製図用シャープペンシルでは感じたことのない気持ちよさ。回しすぎて本当の芯硬度が分からなくなる可能性すらありそう。

実際にはそう頻繁に回す機会があるパーツではないが、つい用もないのにカチカチと回したくなるほどだ。

特にPROは金属軸の内部でキン! と高い音で反響するためか、ダイヤルを回す感触がさらにリッチな印象になっている。

邪魔にならないクリップ

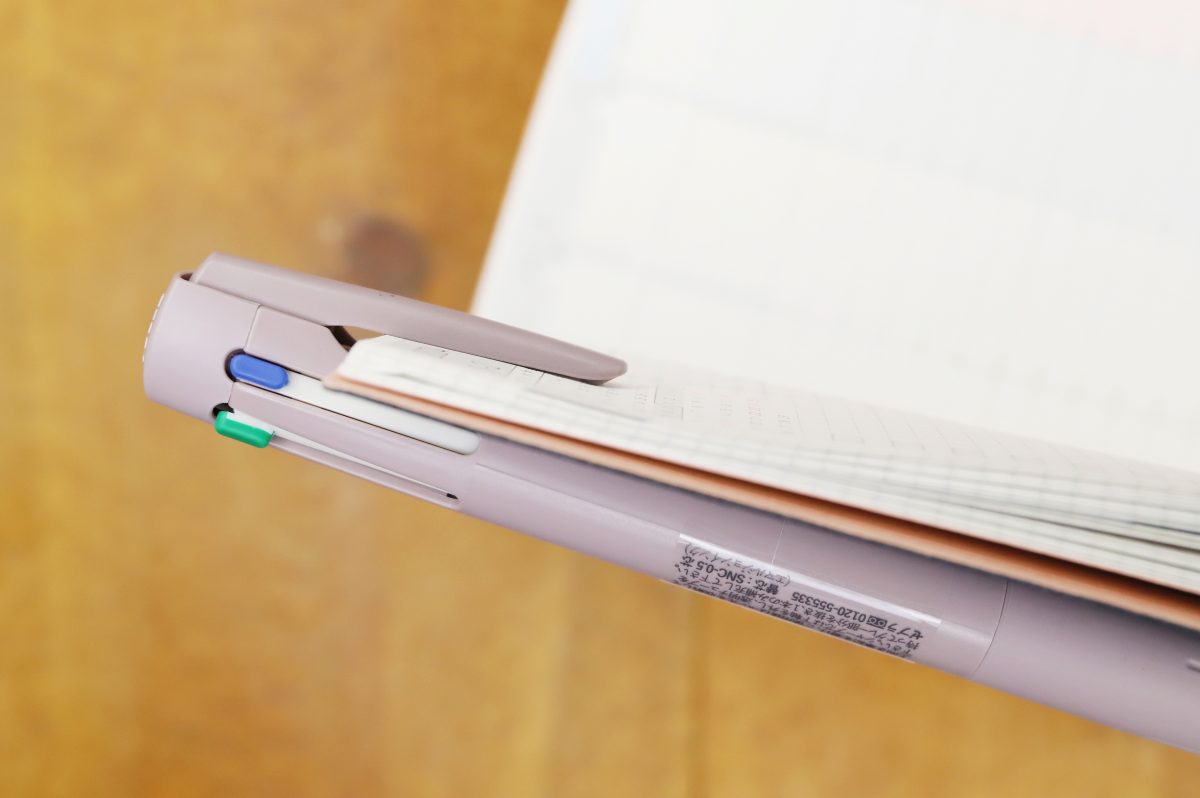

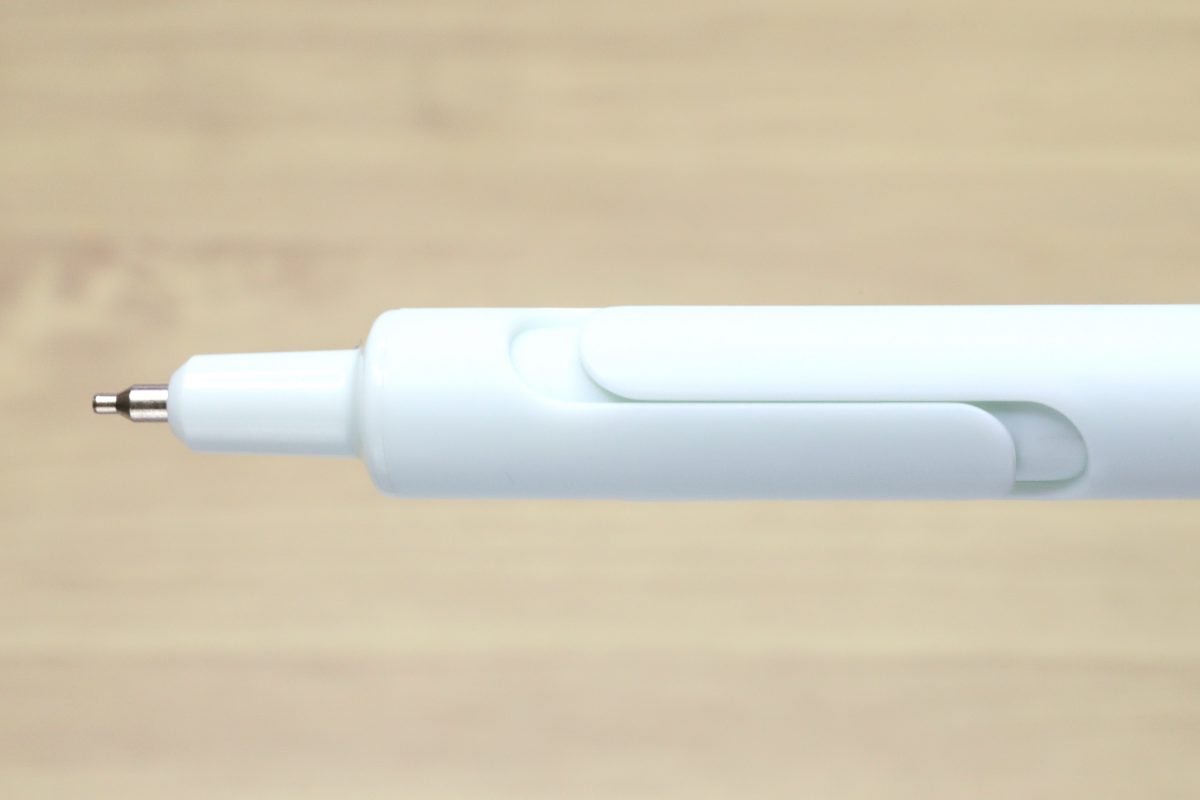

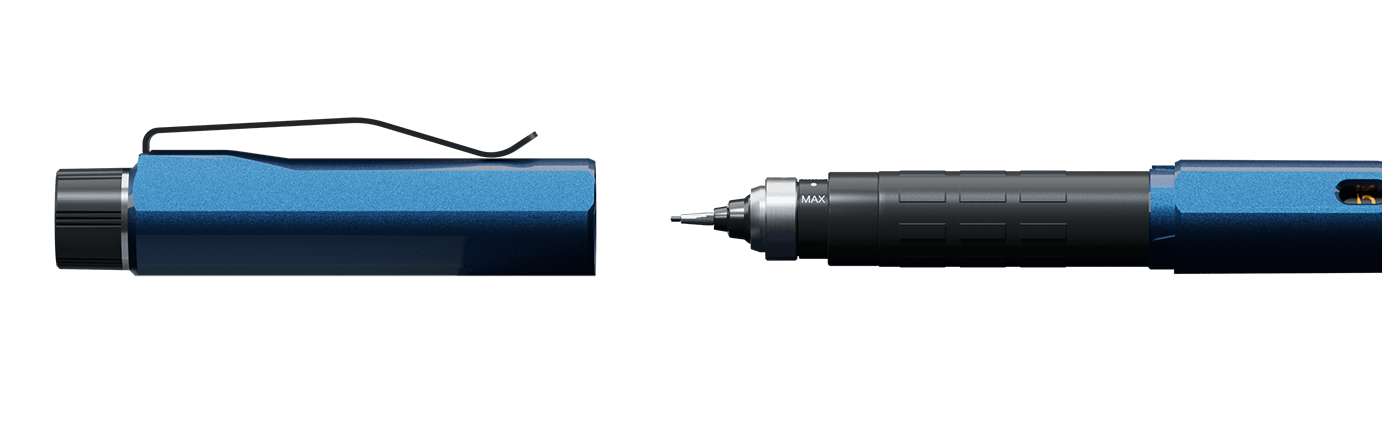

この芯硬度ダイヤルの直下にあるクリップパーツは、長さ約24mmと非常に短く作られている。

↑書くときに邪魔にならず、それでいて転がり防止など実用性もちゃんとあるショートクリップ。

↑書くときに邪魔にならず、それでいて転がり防止など実用性もちゃんとあるショートクリップ。

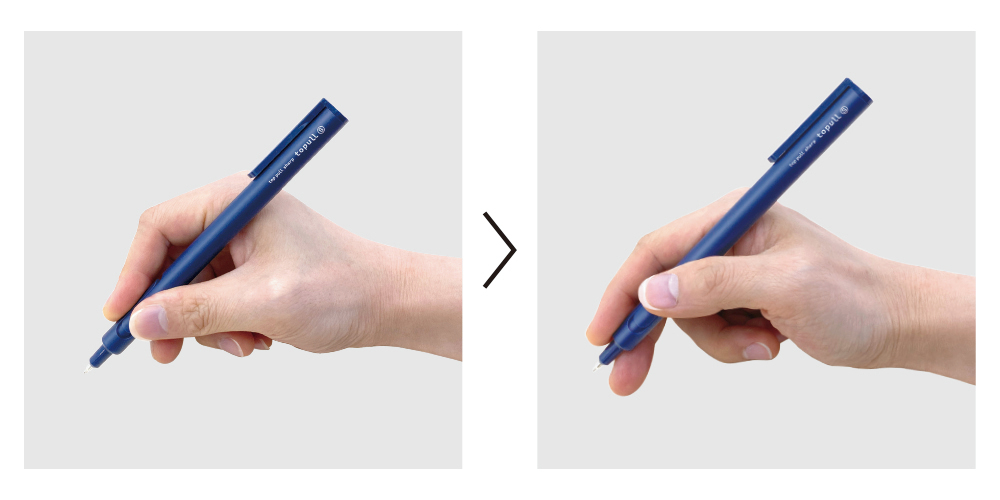

シャープペンシルは偏芯を防ぐために手の中で回転させることがあるが、その際にクリップが手に当たるのが気になるという人はわりと多い。

つまり、このショートクリップは、回したときに手に当たらないためのものだ。

軸後端にダイヤルギミックがあるため、どうしてもクリップ取付位置が低くなり、それでいて手に当たらないようにするには、このサイズがギリギリの長さというわけだろう。

「無印」と「PRO」、実際に選ぶなら?

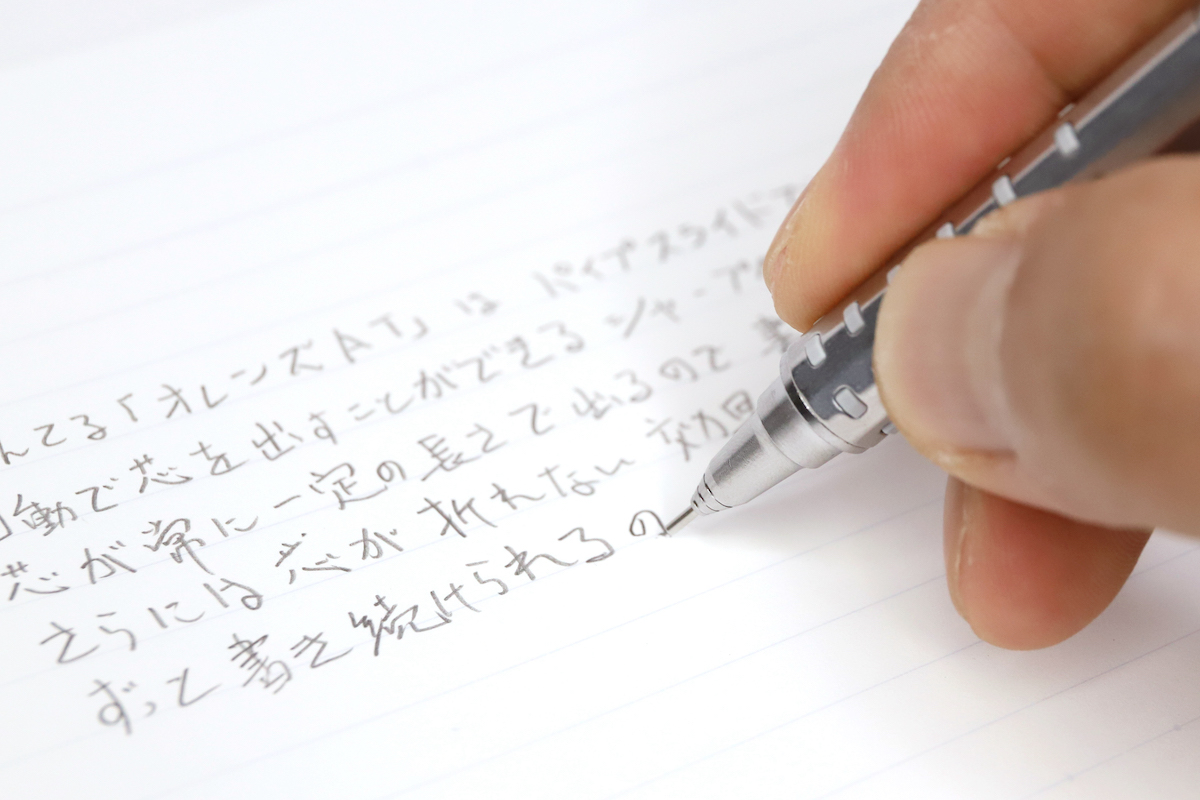

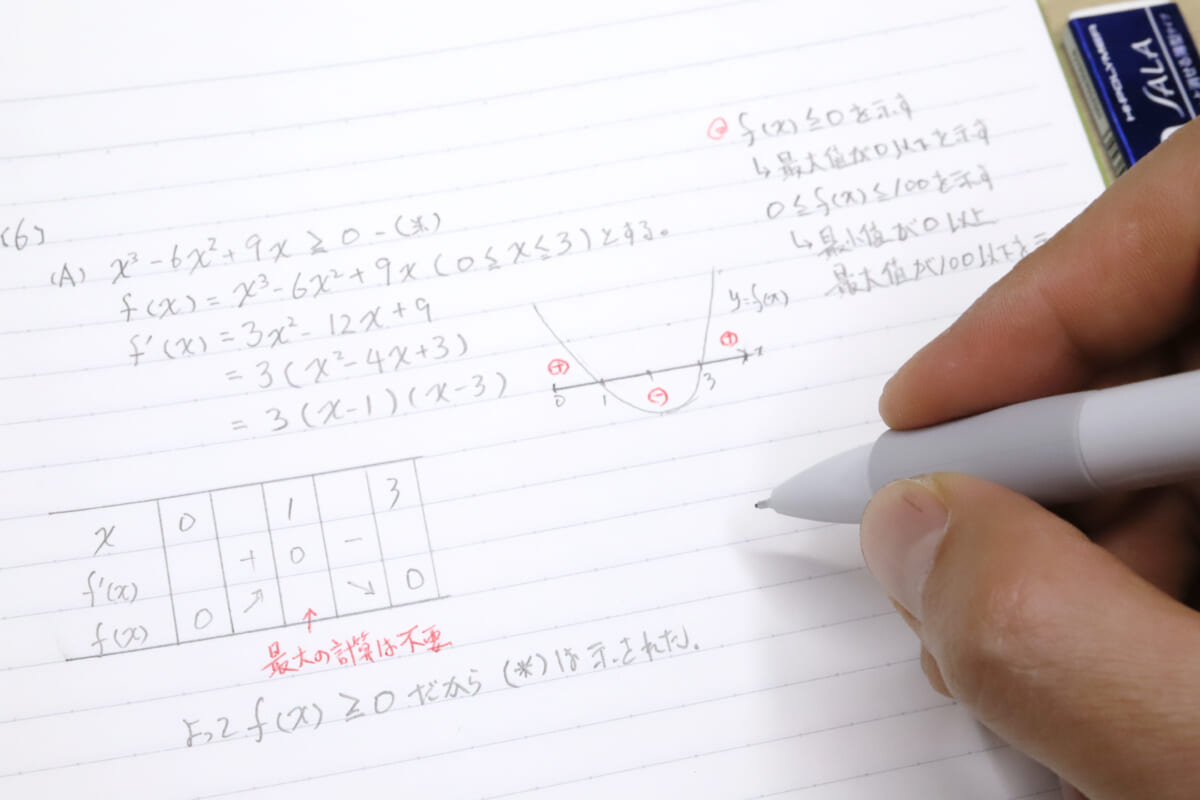

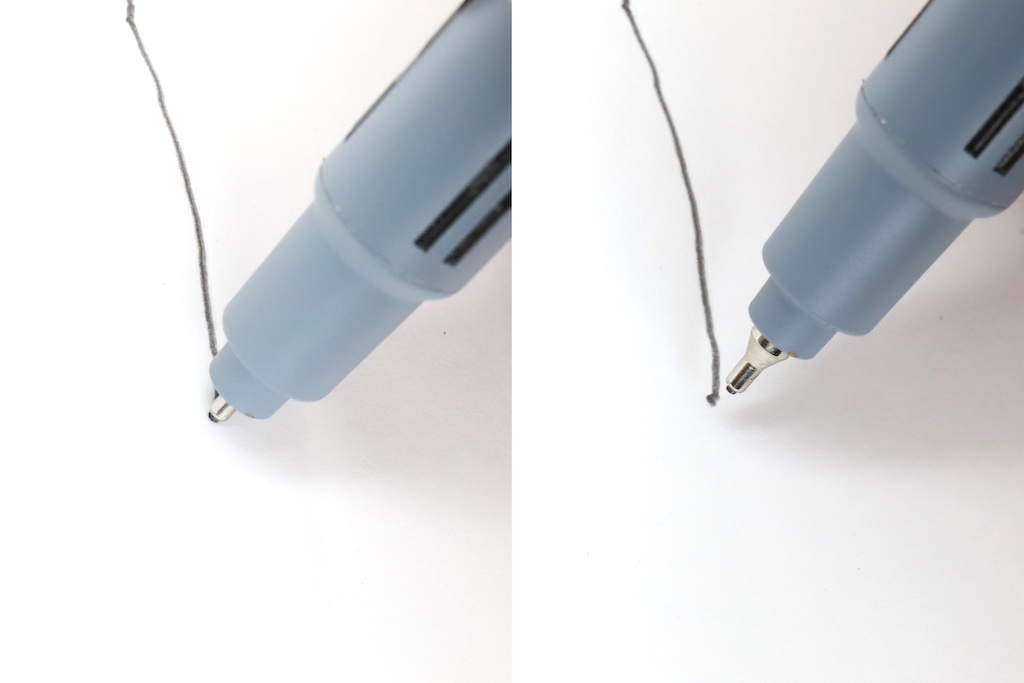

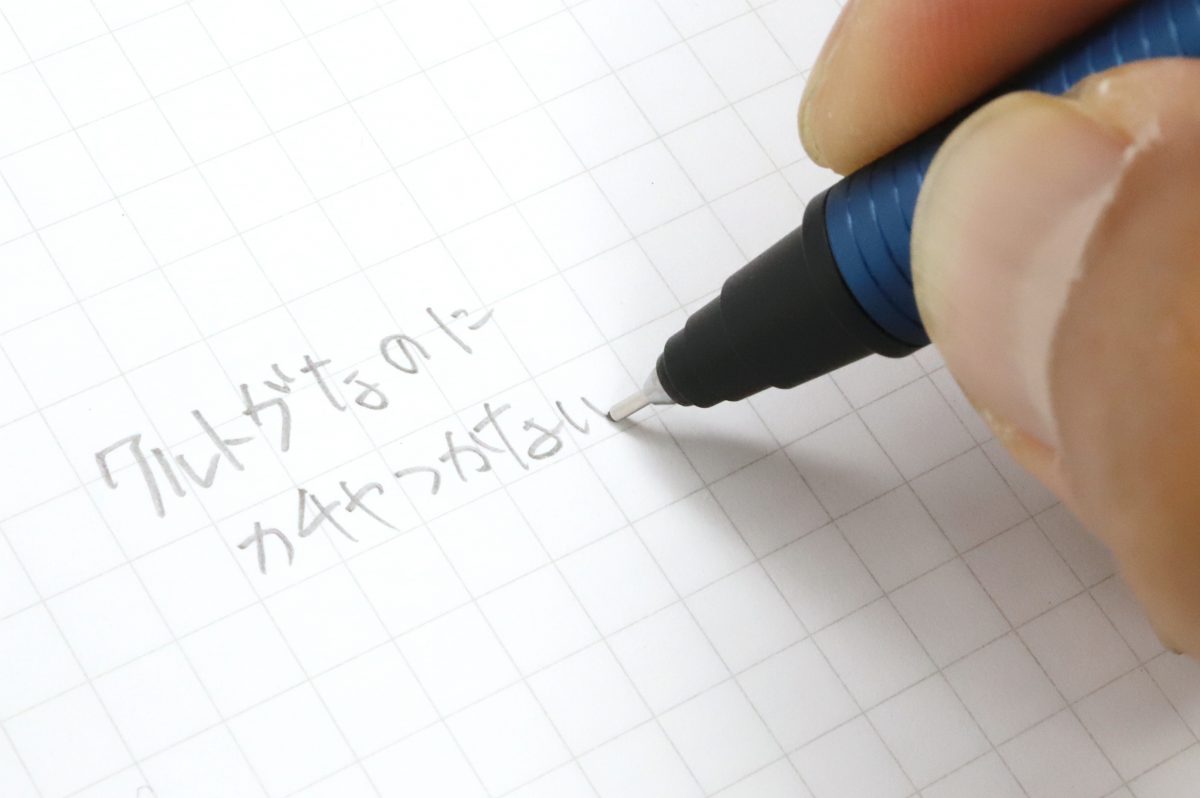

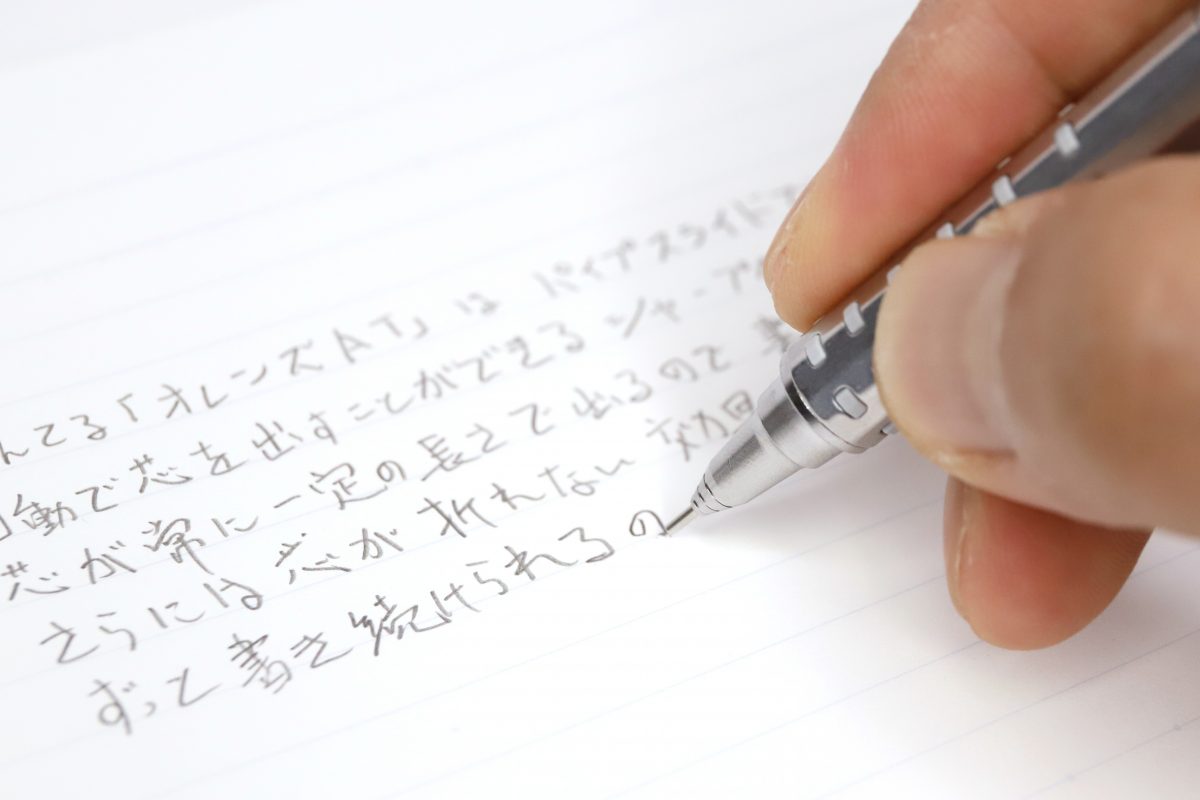

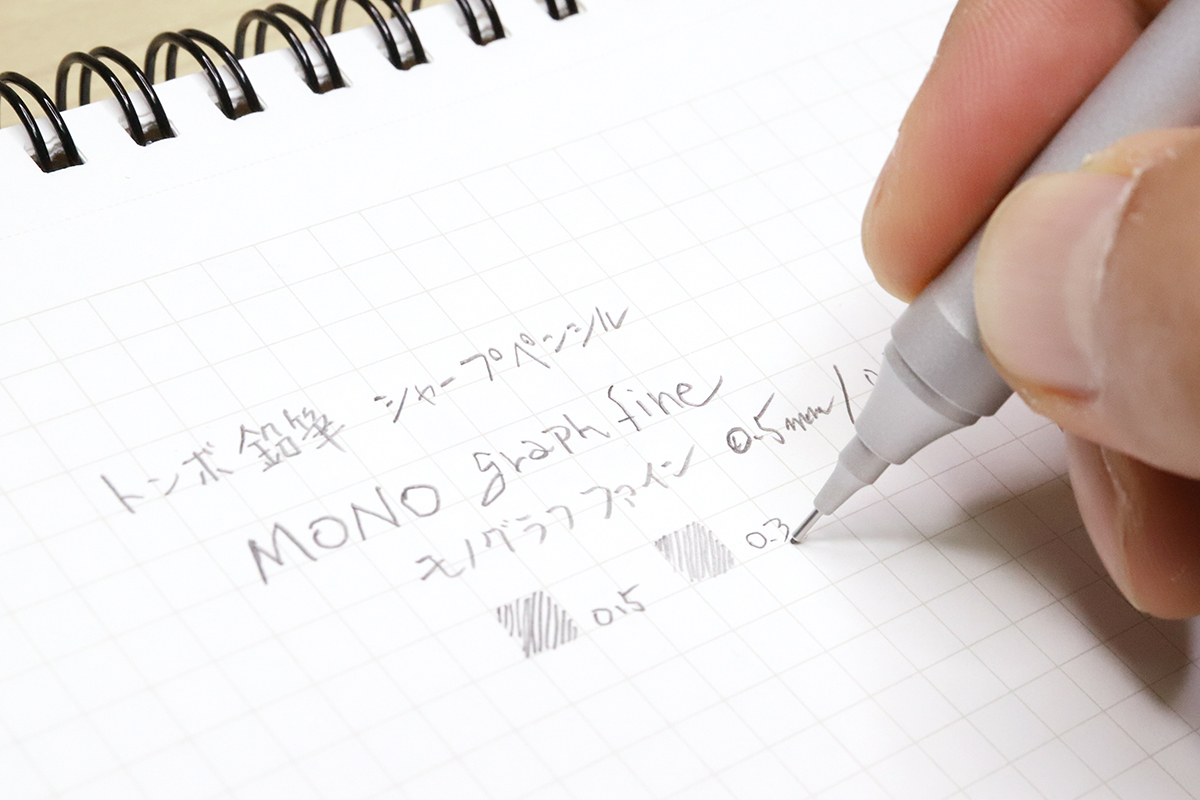

さて、実際に書いてみての印象だが、製図用シャープペンシルっぽい先端ブレの無さという点では、どちらもかなり高いクオリティにあると思う。

やはりこれは削り出したパーツの剛性感に由来している。

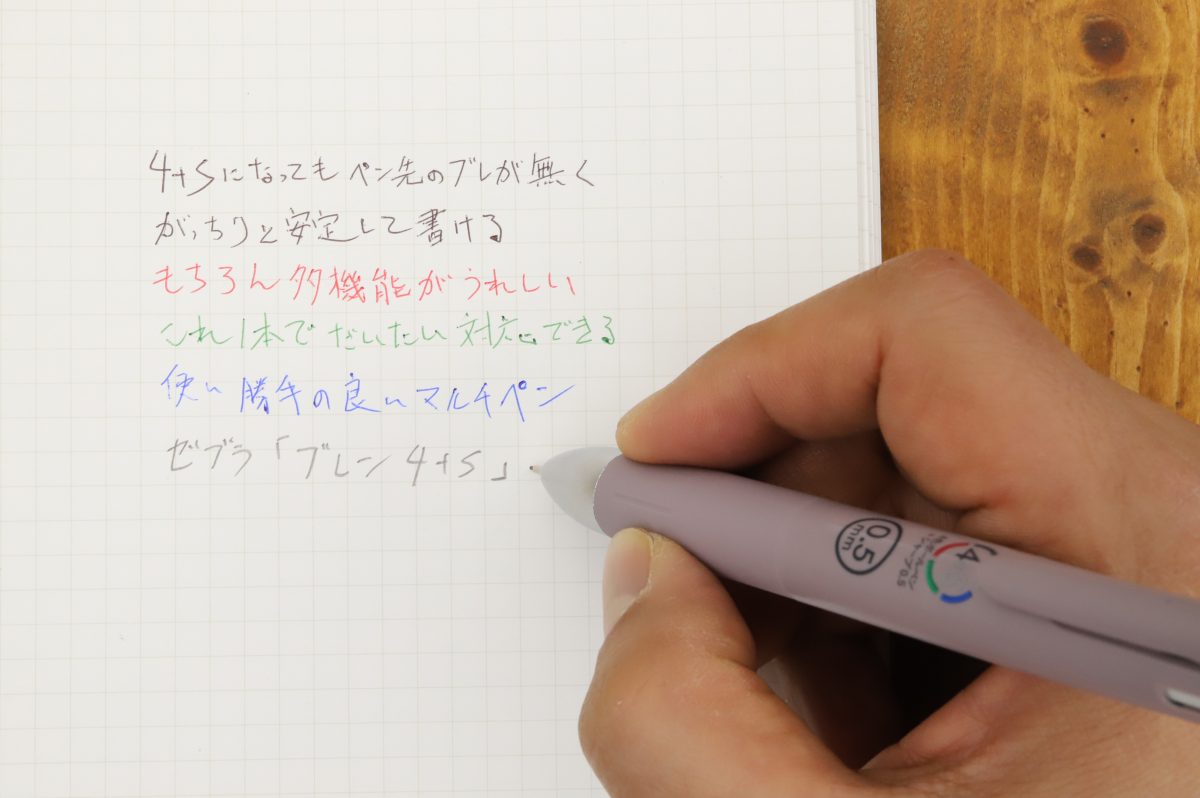

↑削り出し一体成形の前軸は筆記時のブレがなく、安定感がとても高い。

↑削り出し一体成形の前軸は筆記時のブレがなく、安定感がとても高い。

ただし、PROでペン先をこまめに動かすと、ノックノブ下部辺りからわずかな振動を感じることがあった。

これはノックノブ自体も重量のある真ちゅう製であることから、細かな振れを大きく増幅して拾ってしまうのが原因だと思う(その証拠に、樹脂製ノックノブの無印ではこの振動はほぼ感じられない)。

体感としては本当にささやかなものだが、これが気になるという人もある程度はいるかもしれない。

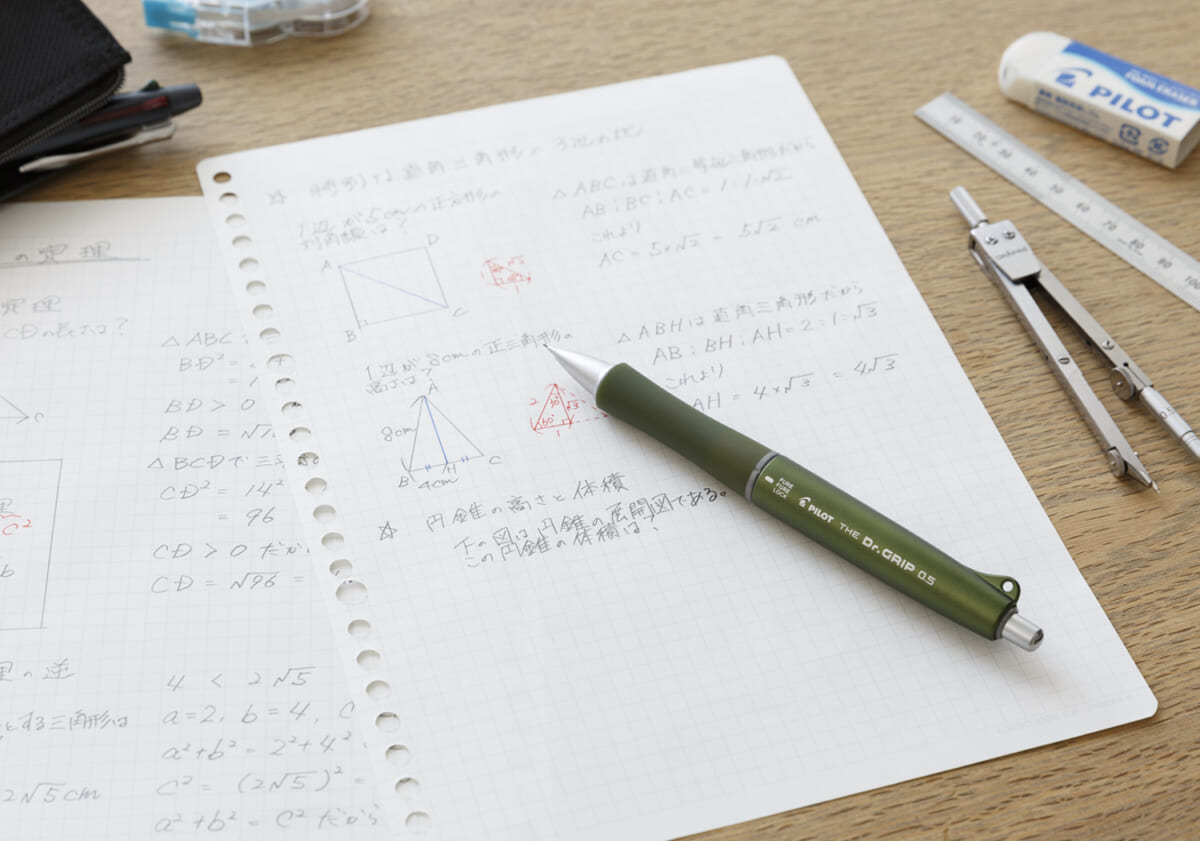

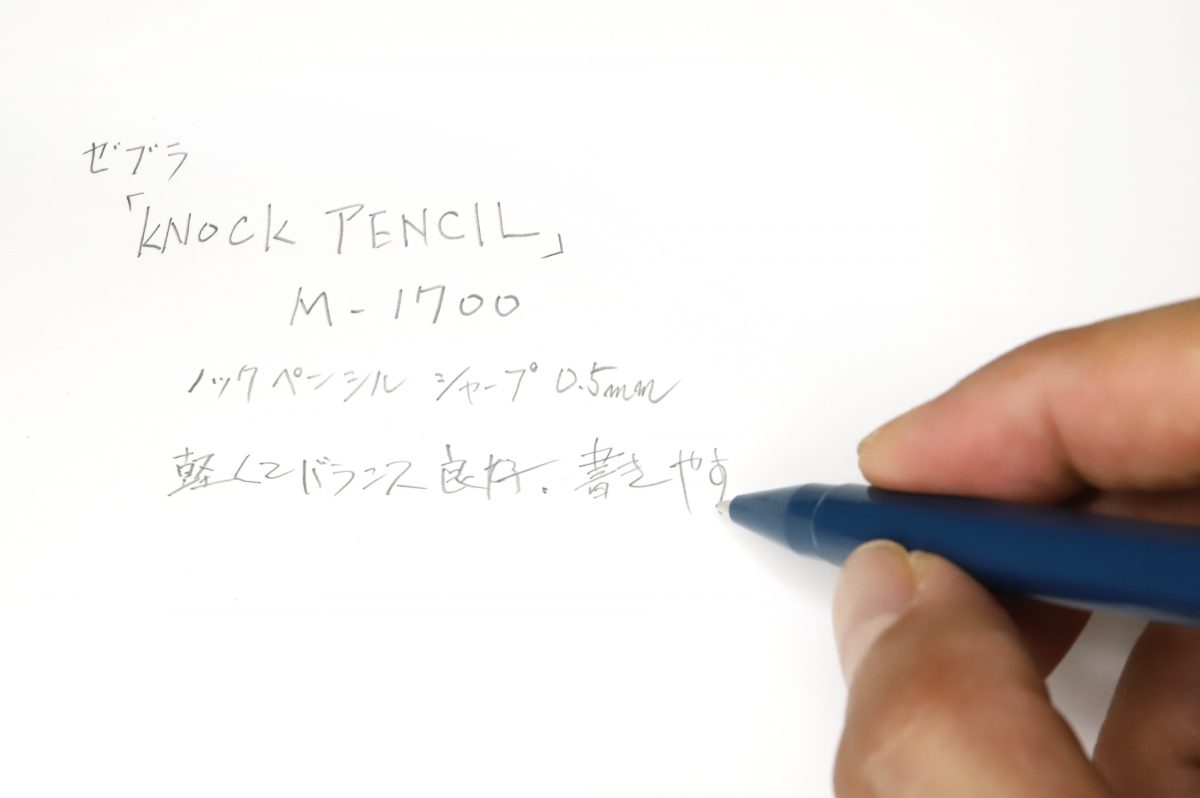

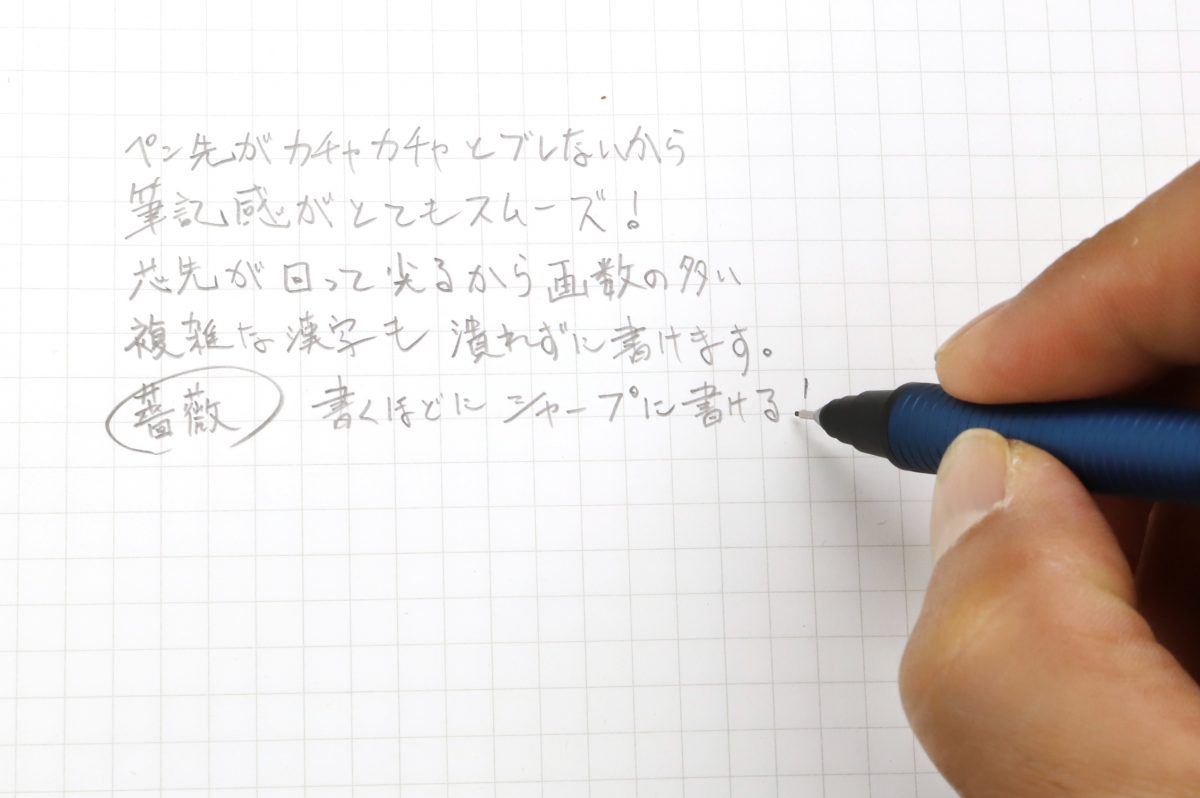

そういった部分や重心バランスなども含めて考えると、シャープペンシルとしてトータルで完成度が高いのは無印のAIMVISIONだろう。

先ブレの無さとバランスの良さが生み出す書きやすさに、芯硬度ダイヤルのメカ感というオマケが付いて、「思った以上に悪くない」という感触だった。

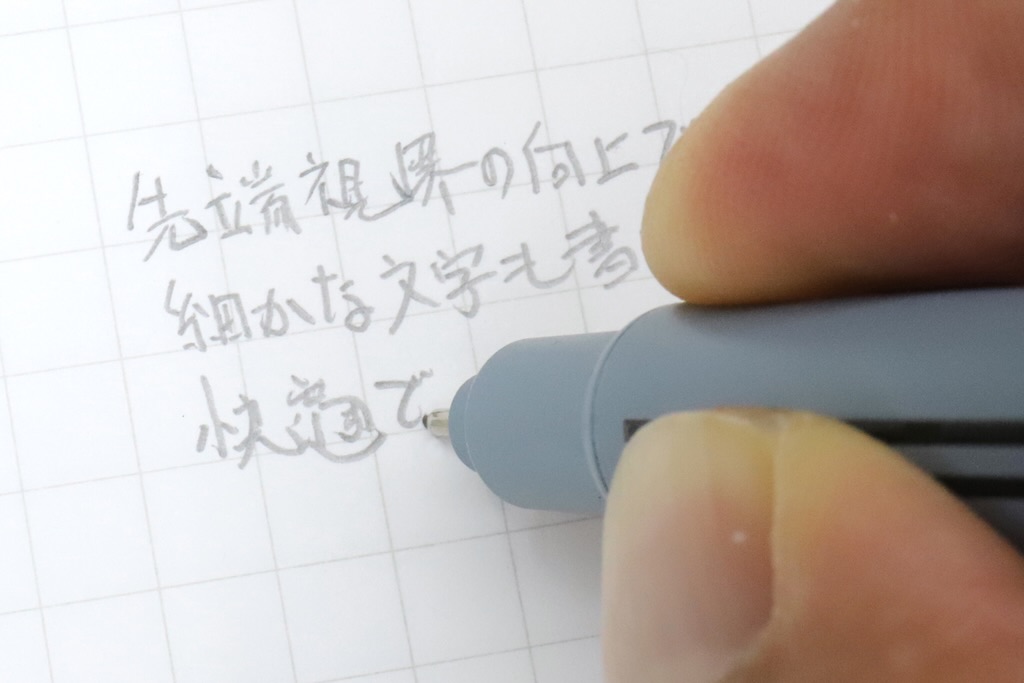

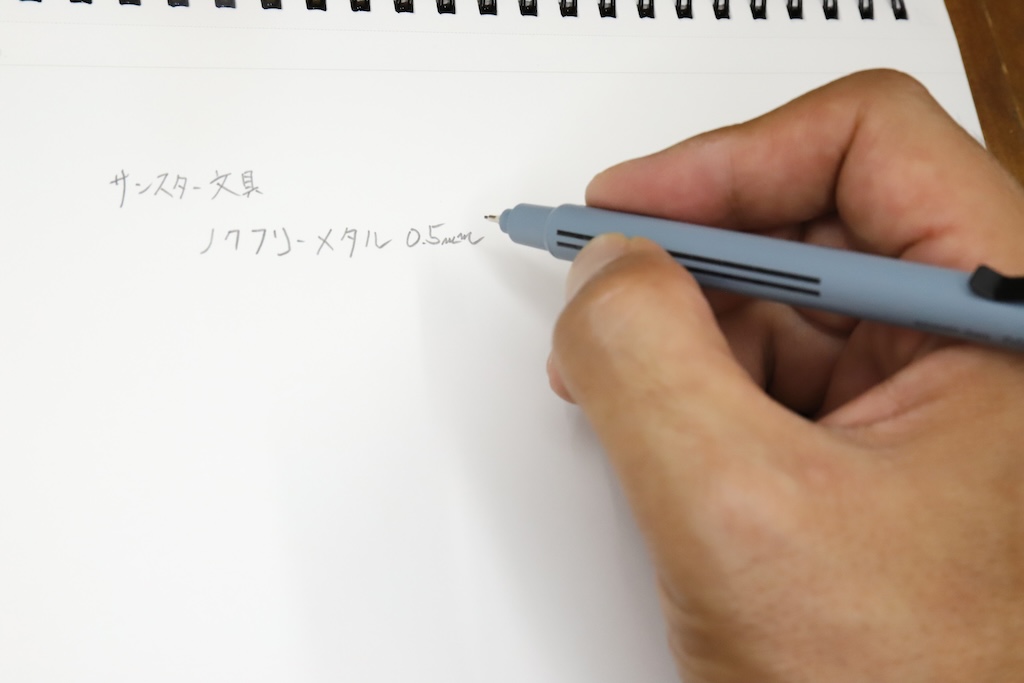

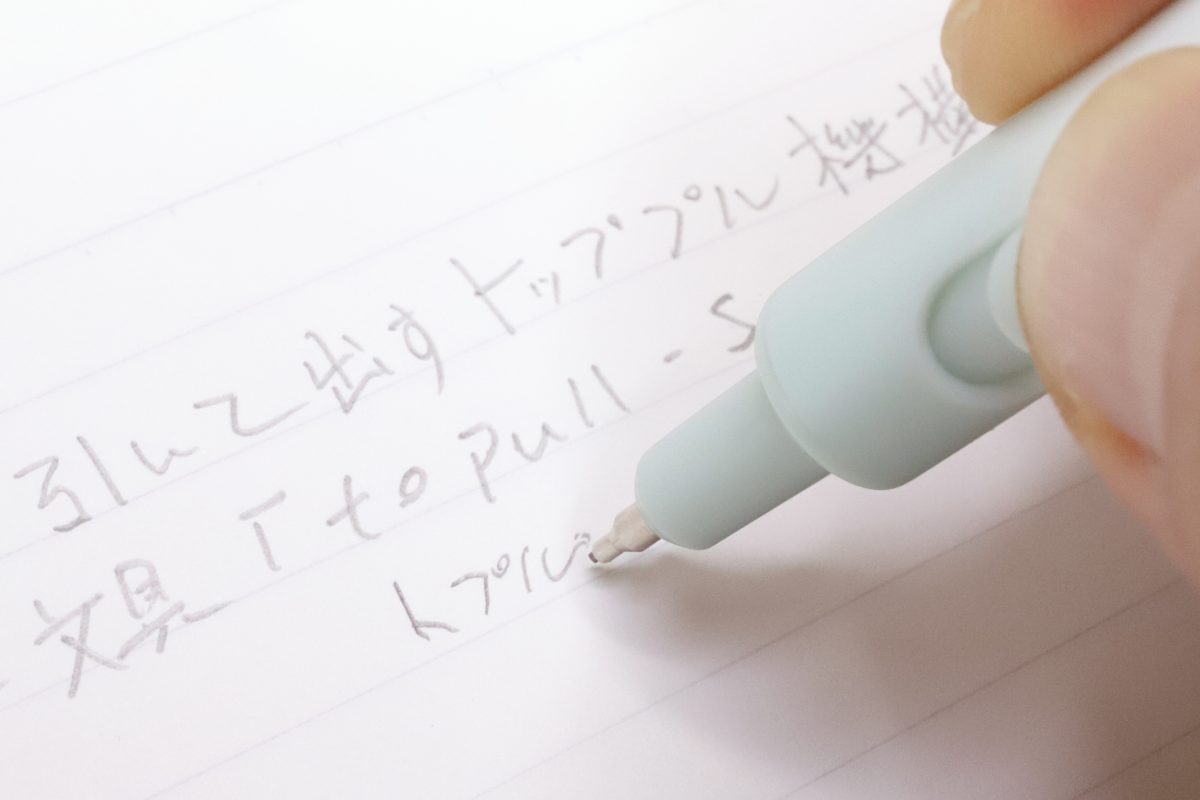

↑筆記感で選ぶなら無印のAIMVISIONがおすすめ。重心が低く取り回しが良いため、日常の文字筆記にも使いやすい。

↑筆記感で選ぶなら無印のAIMVISIONがおすすめ。重心が低く取り回しが良いため、日常の文字筆記にも使いやすい。

では、AIMVISION PROはダメなのか? そういうわけでは全くない。

約26gというズッシリとした重さと、それをハッキリと意識させる高い重心は、握ったときに「あ、これは高級なものだ」と明確に感じることができる。

書きやすさだけで言えば、確かにおすすめはしづらい。しかし、この手応えからの喜びというのは決して悪いものではないだろう。そういう価値観も認めてあげたくなるシャープペンシルだ。

↑PRO(上)と無印(下)、一見するとそっくりだが、先端形状やグリップの加工、後軸が丸いか六角形かなど意外とディテールは違っている。↑軸径は9mmとスリムだが、フル真ちゅう削り出しでこの重量!↑赤く示したのがそれぞれの重心位置。後軸まで真ちゅう製のPROはやはりかなり高重心だ。↑すべり止めのゴムの幅は約1mm。細すぎてソリのブレードのように働き、逆にすべりやすい感じ。↑芯硬度ダイヤルの手応えは、他の製図用シャープペンシルでは感じたことのない気持ちよさ。回しすぎて本当の芯硬度が分からなくなる可能性すらありそう。↑書くときに邪魔にならず、それでいて転がり防止など実用性もちゃんとあるショートクリップ。↑削り出し一体成形の前軸は筆記時のブレがなく、安定感がとても高い。↑筆記感で選ぶなら無印のAIMVISIONがおすすめ。重心が低く取り回しが良いため、日常の文字筆記にも使いやすい。 The post 「ダイヤルが快感すぎる…」5000円超えの高級シャープペンの重いほうと書きやすいほう、どっちが買いか? appeared first on GetNavi web ゲットナビ.

より集中できるよう改良した新しいエンジン

より集中できるよう改良した新しいエンジン