鈴木自動車工業は1981年にジムニーの全面改良を実施して2代目に切り替える。新設計のラダーフレーム構造にスクエアなボディを架装した新世代のコンパクト4×4は、軽自動車版がSJ30/JA71/JA11/JA12/JA22、小型車版がSJ40/JA51/JB31/JB32へと変遷。海外市場でもSJ410やSJ413、SAMURAIなどの車名でリリースされて高い人気を獲得した。今回はジムニー人気を決定的なものとしたRV志向の第2世代で一席。

【Vol.53 2代目スズキ・ジムニー】

厳しい排出ガス規制や高まる省燃費への要請に対し、持ち前の創意工夫と高い技術力で対応した1970年代終盤の鈴木自動車工業(現スズキ)。一方で開発現場では、輸出モデルの先兵となるコンパクト4×4車のジムニーの全面改良を画策していた。

既存のジムニーではF8A型797cc直列4気筒OHCエンジン(41ps)を搭載したSJ20(日本名ジムニー8。1977年10月発売)が順調に輸出台数を伸ばしていた。ここで現地からは新たな要望が寄せられる。もっと室内を広くできないか――。SJ20は基本的に軽自動車のSJ10と共通のボディだったため、海外に向けた小型車としてはどうしても室内空間が狭かったのだ。次期型のジムニーは、海外のユーザーが満足でき、しかも日本の軽自動車枠に収まるボディ構造に仕立てなければならない――。この目的を達成するために、開発チームは日本のみならず欧米でのリサーチを実施。また、主力メンバーが実際にアメリカなどに赴き、現地での4×4車の使い方などを徹底調査した。

■輸出を意識したフルモデルチェンジを画策

2代目のジムニーは世界戦略車としての位置づけ。直線基調のRVっぽいデザインを採用する

2代目のジムニーは世界戦略車としての位置づけ。直線基調のRVっぽいデザインを採用する

世界戦略車として位置づけた第2世代のジムニーは、まず軽自動車モデルのSJ30が1981年5月にデビューする。キャッチコピーは“Tough&Neat”(Tough=頑強な、Neat=きちんとした、均整のとれた)。ボディタイプはキャンバスドア/ハーフメタルドア/フルメタルドア/バンデラックス/バンと豊富にラインアップした。

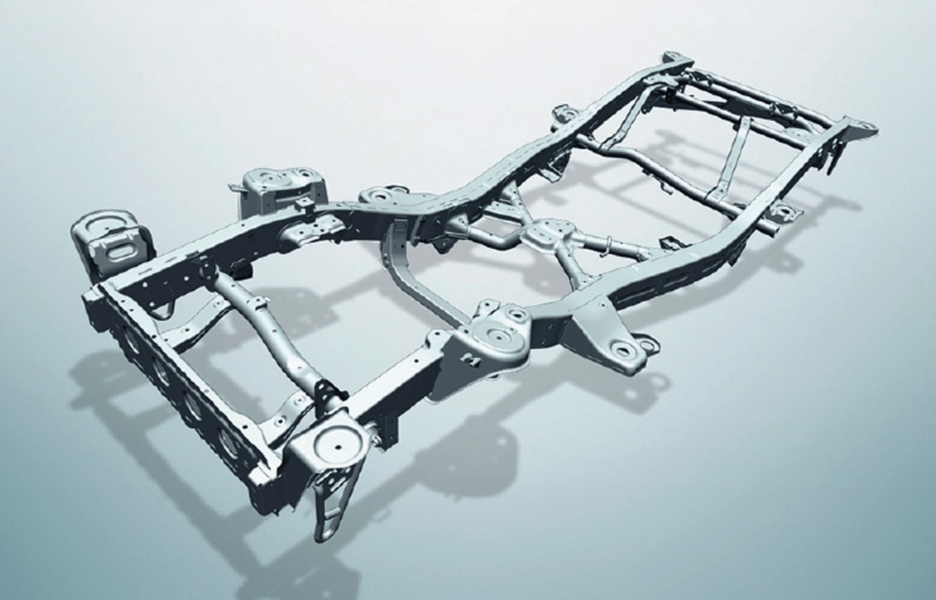

2代目ジムニーの基本骨格は、角型鋼管フレームをクロスメンバーで補強した新設計のハシゴ型構造に、ホイールベースを従来の1930mmから2030mmにまで拡大したうえで剛性を高めた直線基調の新ボディを架装する。懸架機構は従来型より路面追従性を高めるようにセッティングした前後縦置きの半楕円リーフスプリングを採用した。搭載エンジンには、減速時燃料制御機構を組み込んで省燃費化を図ったLJ50型539cc直列3気筒2サイクルを採用する。最高出力は28psを発生。耐久性などの向上を狙って、新鮮なオイルをエンジン主要部分にポンプで直接給油するCCISもセットした。組み合わせるトランスミッションはフルシンクロの4速MTで、最終減速比は4.777に設定する。駆動機構には耐久性と信頼性を高めたパートタイム式4WD(2H/4H/4L)を採用。制動機構は前ツーリーディング/後リーディングトレーリングで、回路には2系統式を導入した。

軽自動車規格いっぱいまで広げた快適性の高いインテリア

軽自動車規格いっぱいまで広げた快適性の高いインテリア

エクステリアに関しては、従来のミリタリー調のジープルックから直線基調のレクリエーショナルビークル然としたスタイリングに刷新したことが訴求点となる。また、コーナー部に丸みを持たせ、同時にサイド部にプレスリブを入れるなどして強度をアップ。オープンタイプにはセンターエクステンションと称するロールバーも装備した。ほかにも、インパネ左右両側のレバーを操作するだけで簡単に前倒しできるフロントウィンドウや側面および後部の窓を大型化したソフトトップなど、ジムニーならではの機能装備を設定する。内包するインテリアについては、直線基調のボディを採用して軽自動車枠いっぱいに空間を広げたキャビンルームに性能を引き上げたヒーター&デフロスター、フルリクライングやスライド機構などを内蔵したフロントシート、前向き2名掛けとした格納機構付きのリアシートなどで構成した。

■小型車ジムニーのラインアップと進化

ジムニー1000。オーバーフェンダー、専用デザインのバンパーが目を引く

ジムニー1000。オーバーフェンダー、専用デザインのバンパーが目を引く

輸出モデルの新型ジムニーは、1981年半ばよりSJ410として発売される。そして、1982年8月にはSJ410の日本仕様となるSJ40が「ジムニー1000」の車名で発売された。搭載エンジンはF10A型970cc直列4気筒OHCユニットで、52psの最高出力を発生。組み合わせるトランスミッションはフルシンクロの4速MTで、最終減速比は4.111に設定する。駆動システムはパートタイム式4WD。フロントアクスルにはジムニー初のフルフローティング方式を採用した。タイヤには195SR15サイズのラジアルタイヤを装着し、それを収める目的で片側35mmのオーバーフェンダーならびに専用デザインの大型バンパーをセット。トレッドはSJ30比で+20mmの前1210/後1220mmとなった。また、内外装にはサイドストライプや6穴ホワイトホイール、サイドガード、専用シート表地といった新アイテムを装備。ボディタイプはハーフメタルドア/フルメタルドア/バンのほか、ロングホイールベース(2375mm)のピックアップをラインアップした。ちなみに、SJ410およびSJ40は優れた前後重量バランスやトラクション能力の高さなどが好評を博し、後に歴代モデルを代表するエポックメイキングに発展する。また、このSJ410およびSJ40と軽自動車のSJ30はフレームやシャシー、さらにドライブトレインなどが基本的に共通、つまり1L級エンジンのパワーや重量に対応した設計が当初からSJ30にも施されており、この特性が後にオフローダーとしてのSJ30の賛美につながることとなった。

高速走行時の快適性を追求したジムニー1300

高速走行時の快適性を追求したジムニー1300

1984年8月になると、1.3Lエンジンを搭載した輸出モデルのSJ413がデビューする。そして同年11月には、JA51の型式をつけた「ジムニー1300」が日本でリリースされた。高速走行での快適性を向上させる目的で設定されたJA51は、搭載エンジンにエアインダクションなどを組み込んで燃費向上を図ったG13A型1324cc直列4気筒OHCユニット(70ps)を採用。組み合わせるトランスミッションには、歴代初の5速MTが設定される。ボディタイプはハーフメタルドア/フルメタルドア/バンに加えて乗用車登録のワゴンを用意。さらに、翌’85年12月にはパノラミックルーフワゴンを設定した。

■4サイクルターボエンジンの採用と660cc化

1986年1月になると、軽ジムニーに新車種が設定される。電子制御燃料噴射装置のEPIを組み込むF5A型543cc直列3気筒OHCターボエンジン(42ps)を搭載したJA71が登場したのだ。トランスミッションには最終減速比を5.375と低めに設定した5速MTを採用。フロントサスにはトーションバー式スタビライザーをセットする。ボディタイプはフルメタルドア/バンの2タイプを設定した。1987年11月になると一部改良を実施し、インタークーラー付ターボ仕様(52ps)がラインアップに加わる。ボンネットにはエアインテークを新装備。フロントグリルはスロットタイプからラダータイプに刷新された。さらに、新ボディタイプとしてパノラミックルーフを追加する。一方、この一部改良に伴って2サイクルモデルのSJ30はカタログから外れた。

1990年3月になると軽自動車の規格改定に則したマイナーチェンジを行い、搭載エンジンをF6A型657cc直列3気筒OHCインタークーラーターボ(55ps)に換装したJA11に切り替わる。フレームやボディなどの基本骨格は従来を踏襲するものの、大型バンパーを前後に装着することで全長は100mmほど伸び(3295mm)、またフロントグリルの意匠も変更した。1991年6月には一部改良が施され、エンジンパワーは58psへとアップ。また、フロントグリルが横スリット1本のタイプに刷新され、全体のフラッシュサーフェス化もいっそう進められた。1992年7月になると、トランスミッションに3速ATを追加。また、パワーステアリング装着車を新規に設定する。そして、1995年2月からは特別仕様車のランドベンチャーを皮切りにエンジンのパワーが64psにまで向上した。

93年に登場したジムニー1300シエラ。大きなオーバーフェンダー、フロントのガイドバーが特徴的

93年に登場したジムニー1300シエラ。大きなオーバーフェンダー、フロントのガイドバーが特徴的

軽ジムニーの進化を図る一方で、1993年5月には1987年以来国内市場で途絶えていた小型車モデルのジムニーがJB31「ジムニー1300シエラ」の車名で復活する。搭載エンジンにはG13B型1298cc直列4気筒OHCユニット(70ps)を採用。オーバーフェンダーやフロントグリルガードの装着、ワイドトレッド化などによってスタイリングの安定感と押し出し感は軽ジムニーを大きく上回っていた。

■懸架機構をコイルスプリングに刷新

95年に大がかりなマイナーチェンジを実施

95年に大がかりなマイナーチェンジを実施

1995年11月になると、2代目ジムニーで最後の、しかも足回りとしては初の大がかりなマイナーチェンジが行われ、軽自動車版がJA22/JA12、小型車版がJB32に切り替わる。足回りでは懸架機構を従来のリーフスプリングからコイルスプリング(3リンク式)へと刷新し、とくにオンロードにおける路面追従性が向上。また、搭載エンジンはJA22にK6A型658cc直列3気筒DOHC12Vインタークーラーターボ(64ps)を、JA12にF6A型657cc直列3気筒OHCインタークーラーターボ(64ps)を、JB32にG13B型1298cc直列4気筒OHC16V(85ps)を採用した。

コンパクトで機動性が高く、しかも遊びの道具としても存分に使える第2世代のジムニーは、1998年になると軽自動車の規格改定に合わせた第3世代へと移行。小型車版のJB33が同年1月、軽自動車版のJB23が同年10月に登場した。市場や時代の要請に即しながら、17年あまりの長きに渡って生産され続けた2代目は、ワールドワイドでジムニー人気を定着させた、まさに同車の記念碑なのである。

【著者プロフィール】

大貫直次郎

1966年型。自動車専門誌や一般誌などの編集記者を経て、クルマ関連を中心としたフリーランスのエディトリアル・ライターに。愛車はポルシェ911カレラ(930)やスバル・サンバー(TT2)のほか、レストア待ちの不動バイク数台。趣味はジャンク屋巡り。著書に光文社刊『クルマでわかる! 日本の現代史』など。クルマの歴史に関しては、アシェット・コレクションズ・ジャパン刊『国産名車コレクション』『日産名車コレクション』『NISSANスカイライン2000GT-R KPGC10』などで執筆。