日産自動車は1985年8月にスカイラインの全面改良を実施して7代目に切り替える。デビュー当初のボディタイプは4ドアセダンと4ドアハードトップの2種類で、いずれも“高級感”を全身で主張。9カ月ほどが経過した1986年5月にはスポーツモデルとなる2ドアスポーツクーペGTSシリーズを市場に放った――。今回は“都市工学”というキャッチを冠してスポーティとラグジュアリーを共存させた7thスカイラインで一席。

【Vol.58 7代目 日産スカイライン】

イメージキャラクターにポール・ニューマンを起用し、またS20型以来の4バルブDOHCエンジン(FJ20)を復活させてスポーツイメージを全面に押し出した6代目のR30スカイライン。しかし、販売成績の面で見ると5代目のC210 “ジャパン”ほどの台数は獲得できなかった。市場調査によると、最大の敗因は高級感とファッショナブル性の欠如。ライバルであるトヨタのマークⅡシリーズに比べて、ミドルクラスらしい車格と優雅さが希薄だったという結論が導き出されたのである。この結果に対して開発陣は、次期型スカイラインが目指すキャラクターを「ソフィスティケートされた高級スポーティサルーン=ソフトマシーン」に定義。同時に、先進技術の導入も精力的に推し進めた。

■高級スポーティサルーンに変身した7代目

車両デザインに関しては、従来のR30型系のシャープなボディラインを踏襲しつつ、各部の質感を大幅に高める。ボディ形状は従来の4ドアセダンのほかに、スカイライン初の4ドアハードトップを新設定。また、全長や全幅も伸ばし、室内空間の拡大とともに見た目の高級感の創出を図った。フロントがマクファーソンストラット式、リアがセミトレーリングアーム式という足回りは基本的に従来モデルと同形式だが、ボディの大型化や高級サルーンへの路線変更により、セッティングを大幅に見直す。さらに、新機構としてHICAS(High Capacity Actively Controlled Suspension)と呼ぶ電子制御4輪操舵システムを設定した。リアのセミトレーリングアームが取り付けられたクロスメンバーの左右支点(ラバーマウント部)に小型の油圧アクチュエータを設け、電子制御により後輪を同位相に微小角度変位させるこの新システムは、30km/h以上で車速および車両横Gに応じて後輪を最大0.5度までアクティブにステアさせることによりスタビリティを向上させる仕組みで、とくに高速コーナリングでのセーフティマージン向上に大きく貢献する機構だった。

搭載エンジンは、従来のL型系に代わる新世代6気筒ユニットのRB型系をメインに採用する。新設計の4バルブDOHCヘッドを備えたRB20DE型1998cc直列6気筒DOHC24V(165ps)とそのターボ版のRB20DET型(210ps)を筆頭に、RB20ET型1998cc直列6気筒OHCターボ(170ps)、RB20E型1998cc直列6気筒OHC(130ps)、CA18S型1809cc直列4気筒OHC(100ps)、そしてディーゼルユニットのRD28型2825cc直列6気筒OHC(100ps)という計6機種を設定した。また、RB20DE型系には世界初採用となる電子制御可変吸気コントロールシステム(NICS)やハイテンションコードを省いて常に安定した2次電圧を供給するダイレクトイグニッションシステム(NDIS)などの新機構を組み込んだ。

■4ドアハードトップと4ドアセダンの2本立てで販売をスタート

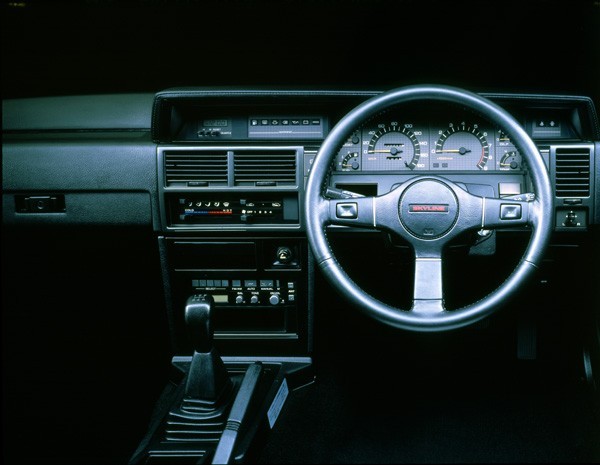

高級路線へとシフトした7代目スカイラインは、R31の型式を付けて1985年8月に市場デビューを果たす。キャッチフレーズは“都市工学です。7th Skyline”。ボディタイプはイメージリーダーとなる4ドアハードトップと4ドアセダンのみの設定で、歴代スカイラインのスポーツモデルの象徴である2ドアモデルはラインアップから外れた。

高級スポーティサルーン、当時の表現でいうと“ハイソカー”にキャラクターを一新した7代目スカイラインは、市場での評価が大きく分かれた。販売成績の面では、とくにハイソカー・ブームに乗った4ドアハードトップ車が好成績を獲得。一方、昔からのスカイライン・ファンには不評で、往年のキャッチフレーズをもじって“牙を抜かれた狼”などと揶揄された。しかし、このような評判になることは日産スタッフもある程度は予想していた。そして、スカイライン伝統の“走り”を極めたスポーツモデルの2ドアハードトップの開発を、鋭意進めたのである。

■待望の2ドアスポーツクーペの追加

市場デビューから5カ月ほどか経過した1986年1月には5ドアワゴンが登場。そして、4カ月後の1986年5月、7thスカイラインに待望のスポーツモデルとなる「2ドアスポーツクーペGTS」シリーズが追加された。商品テーマは「時代にジャストフィットするテイストを備えたうえで、快適にスポーツ走行を体感できる高性能GTスポーツ」。キャッチフレーズには“そのとき、精悍”と謳った。搭載エンジンは3機種。タービンローターにファインセラミックを、ローター軸のオイルシールに滑りのよいシーリングタイプを採用したRB20DET型1998cc直列6気筒DOHC24Vインタークーラーターボユニット(ネット値180ps)を筆頭に、自然吸気のRB20DE型1998cc直列6気筒DOHC24Vユニット(グロス値165ps)とRB20E型1998cc直列6気筒OHCユニット(グロス値130ps)を設定する。シャシーには専用チューニングを施し、ツインカム系にはHICASを標準で装備。また、確実な制動性能を発揮する4WASをオプションで用意した。

エクステリアについては、しなやかなラインと滑らかな面で構成するウエッジシェイプを基調に、特徴的な3次曲面エアロカーブドガラスやラップラウンドリアウィンドウなどを組み込んだ“スーパーエアロフォルム”を採用する。また、車速70km/h以上で突出、50km/h以下になると格納するフロントの“GTオートスポイラー”をセットして走行時の空力特性を引き上げた。

1987年8月には内外装の一部変更やエンジンの改良(RB20DETは190psに出力アップ)などをメニューとするマイナーチェンジを実施。それと同時期、2ドアスポーツクーペ「GTS-R」と称するグループA参戦用のホモロゲーションモデルを限定800台でリリースした。肝心のパワーユニットには、RB20DET型をベースに大型のギャレットエアリサーチ社製T04E型ハイフローターボチャージャーや表面積をベース比で約5.5倍に拡大した空冷式インタークーラー、専用セッティングの電子制御燃料噴射装置(ECCS)、排気効率を高めたステンレス材等長エグゾーストマニホールド、ベース比で約10%軽量化したフライホイールなどを組み込んだ専用のRB20DETR型エンジンを搭載する。最高出力はネット値で210psを絞り出した。内外装に関しては、専用ボディカラーのブルーブラック、固定式のフロントスポイラー、プロジェクターヘッドランプ、FRP製大型リアスポイラー、ストラットタワーバー、イタルボランテ製3本スポーク本革巻きステアリング、モノフォルムバケットシ-トなどを採用した。ちなみにレースの舞台でのGTS-Rは、熟成が進んだ1989年シーズンの全日本ツーリングカー選手権(JTC)で長谷見昌弘選手がドライバーズタイトルを獲得している。

1988年8月になると、関連会社のオーテックジャパンが手がけた2ドアスポーツクーペ「GTSオーテックバージョン」が発売される。限定200台の販売となる特別仕様車は、RB20DET型ユニットのターボチャージャーをギャレットエアリサーチ社製T25/T3のハイブリッドタービンに変更するなどして、ネット値210psの最高出力と俊敏なレスポンスを実現。足回りをグレードアップするとともに、内外装にも専用パーツを豊富に盛り込み、“走りを楽しむ大人のスポーツクーペ”に仕立てていた。

市場の志向に合わせて高級路線へと舵を切ったことにより、賛否両論を巻き起こした7代目スカイラインは、1989年5月になると全面改良が行われ、スポーツ路線に回帰した8代目のR32に移行する。スカイライン史で見ると、概して失敗作と評されるR31。しかし、トータルでの販売台数は30万9716台に達し、先代のR30の40万6432台にはかなわなかったものの、後継のR32の29万6087台を上回る数字を残した。また、ウエッジがきいた直線基調の精悍なスタイリングは後に再評価され、とくに2ドアスポーツクーペGTSが中古車市場で高い人気を獲得する。櫻井眞一郎氏が開発の基本を手がけ、同氏が大病を患ってリタイアした後は伊藤修令氏が仕上げを担当するという、旧プリンス自動車工業の名エンジニア2人が開発主担に就いた7thスカイラインは、現役を退いてから改めてファンの称賛を受けたのである。

【著者プロフィール】

大貫直次郎

1966年型。自動車専門誌や一般誌などの編集記者を経て、クルマ関連を中心としたフリーランスのエディトリアル・ライターに。愛車はポルシェ911カレラ(930)やスバル・サンバー(TT2)のほか、レストア待ちの不動バイク数台。趣味はジャンク屋巡り。著書に光文社刊『クルマでわかる! 日本の現代史』など。クルマの歴史に関しては、アシェット・コレクションズ・ジャパン刊『国産名車コレクション』『日産名車コレクション』『NISSANスカイライン2000GT-R KPGC10』などで執筆。