スタンフォード大学のオンラインハイスクールで校長を務める日本人、星 友啓先生の『スタンフォード式 生き抜く力』(ダイヤモンド社)に学ぶシリーズ連載。最終回となる今回は、停滞する今の日本社会が陥っている病理や、そこで生き抜くためのストレスマネジメントの方法などをうかがいました。

記事の最後には、誰でもすぐに実践できるストレスを解放するための呼吸法と、「許す力」のエクササイズもご紹介しています。聞き手は引き続き、ブックセラピストの元木 忍さんです。星先生のお話には、自分の現状を振り返るためのヒントが詰まっていました。

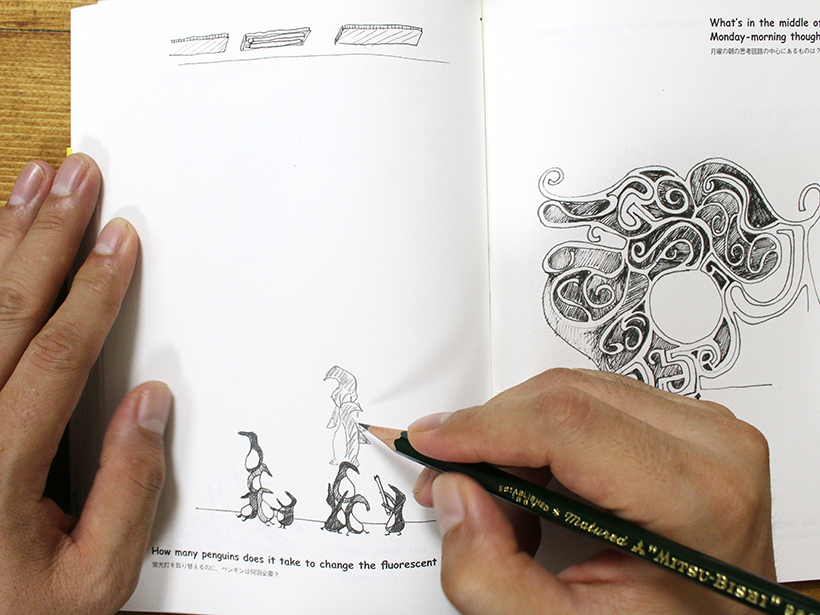

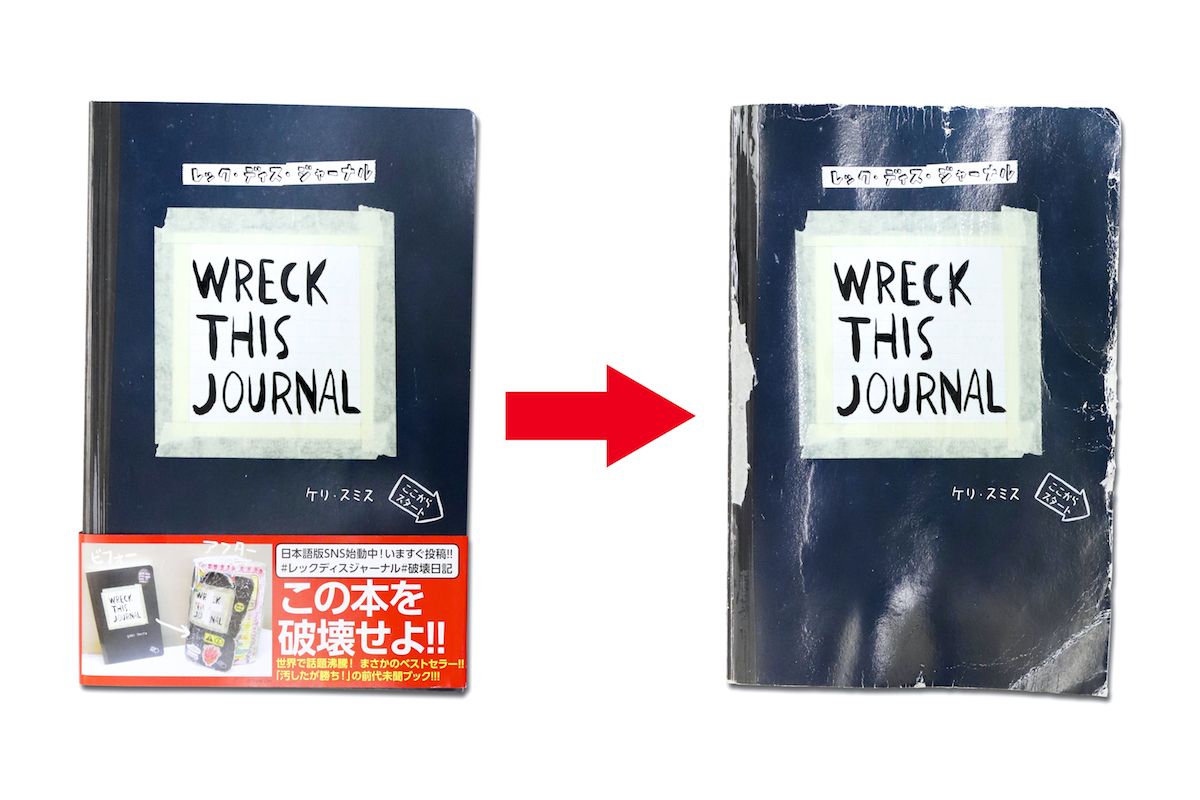

『スタンフォード式 生き抜く力』(ダイヤモンド社)

世界中の天才が集まるスタンフォード大学でオンラインハイスクール校長を務める著者が、競争の激しいシリコンバレーで実践されてきた最先端科学に基づくグローバルスキル「生き抜く力」を説く。現代の成功者たちが結果を出すためにやっていること、彼らの円滑なコミュニケーションの秘訣や本当の幸せのつかみ方、未来を担う子どもたちの教育法までを、一人でも実践できるエクササイズとともに紹介している。

衰退していく安心社会と、

人とつながり発展していく信頼社会

元木 忍さん(以下、元木):ここまで星先生のお話を聞いてきて強く感じるのは、アメリカのビジネスシーンではどんな分野でも最新のエビデンスが重要視されていて、それが結果的に経済の発展にもつながっているということです。

星 友啓さん(以下、星):はい、たしかにそうだと思います。

元木:一方で日本の企業は、長年の慣習や上からの指示は絶対といった「右へならえ」の風潮がいまだに根強いですよね。残念なことにそれが経済の衰退にもつながってしまっています。

星:同感です。いまおっしゃったことで思い出したのが、社会心理学者の山岸俊男さんが90年代に説いていた「安心社会」と「信頼社会」の理論ですね。山岸さんは、日本は「安心社会」、欧米は「信頼社会」で成り立っているとおっしゃっていました。

星:まず「安心社会」とは、簡単にいうと長く続いている人間関係、いわば仲間内のルールだけで回るような社会のこと。終身雇用、年功序列の昭和的な会社組織が典型で、そのベネフィットはコミュニケーションコストがかからないことです。いわゆる「ツーカー」のやり取りが通用する世界ですね。

安心社会は内部だけで回しているときはいいんですが、外からくる新しいことを取り込むのには非常に時間がかかります。信頼に足る最新のエビデンスがあっても、これまでの自分たちのやり方を通してしまい、気づいたら時代に遅れを取っていた、といったことが起こりやすい。ゆえに、安心社会は機会損失が大きいといわれているんです。

元木:なんとも耳の痛い話です。

星:一方の欧米は主に「信頼社会」です。信頼社会は、まず他者を「信頼」することから始まります。外の新しいものを積極的に取り入れ、その都度関係を築き上げていくことを厭わないので、上下関係がどうとか、誰々の顔を立てて……といったルールにはしばられません。

元木:そのぶん、結果が出なければドライに切り捨てるのも欧米のやり方ですよね。

星:そうですね。でも、こうした信頼社会のほうが結果的に生産性は高まって社会が安定するともいわれています。欧米型の信頼社会こそ、成熟した社会のあり方だというのが山岸さんの理論です。

元木:日本はいま、信頼社会の方向へ変わっていくための過渡期にあると考えられますね。

星:これまで元木さんとお話ししてきた内容にも通じる部分があると思います。相手に「共感」する術を身に付け、信頼することから始める。みんながそこに注力していくと、信頼社会に近づいていけるという考え方もあるんです。

元木:安心社会のなかにいると、ルールやタブーに縛られてしまうのはある意味自然というか、当たり前のことでもあったんですね。

星:そうですね。決まったシステムのなかでゲームをプレイし続けることは、安心感を生み出しますが、実は人と人との信頼関係が一向に深まらないんです。

無償労働負担率が世界のなかで

ダントツに高い日本人女性

元木:システムに染まりきって、「何がおかしいのか」もわからなくなっているような現状って、企業にかぎらず色々あると思います。前回も少し話題に上がりましたが、日本の夫婦関係における根深いジェンダーバイアスもそのひとつだと思うんです。

星:それに関していうと、統計にもはっきり結果が出ています。OECD(経済協力開発機構)が2020年に、OECD加盟国における15〜64歳の男女の生活時間を比較したデータを発表したのですが、日本女性の家事・育児といった無償労働の負担率って世界のなかでもダントツに高いんです。

星:今の現役世代における共働きの割合は約7割ですから、欧米と変わらない水準ですよね。それなのに、夫婦間における家事分担はほとんど昔のままで変わらない。OECD加盟国のなかで、ここまで男女間のギャップが大きいのは日本くらいです。

元木:時間に追われる女性たちは増える一方ですものね。でも、「それって本当はおかしいんじゃないか?」と、気付けるかどうかが人生の幸福度につながる気がします。どうしたらいいと思いますか?

星:やはり第1回目の記事でお伝えした、「内発的」な動機付けを意識することが一番大事だと思います。周りがこうだから自分もこうする、みんなと同じことをして安心したいというのは「外発的」な動機付けによる選択で、安心社会のなかに留まることなんですよね。

今の自分は、「人とのつながりとか有能感、自発性を感じられる行動ができているか?」、「心の三大欲求が満たされているか?」。これを振り返る時間を作るのもおすすめです。振り返ることで、自分の内発性をさらに感じられるようになるという研究結果も出ていますから。

元木:それなら、自分にもできるような気がします。まさに、女性たちも「生き抜く力」を鍛えなければならない時代なんですね。

ストレスマネジメントに役立つ呼吸法と

「許す力」のエクササイズ

元木:この対談もそろそろ終盤ですが、最後にいまのストレスフルな日本社会を生き抜くために、私たちが日々に取り入れられる自己トレーニング方法を何か教えていただけたらと思います。

星:わかりました。ストレスマネジメントは現代を生き抜く必須スキルです。今回は私がとくにおすすめしているふたつの方法をご紹介したいと思います。

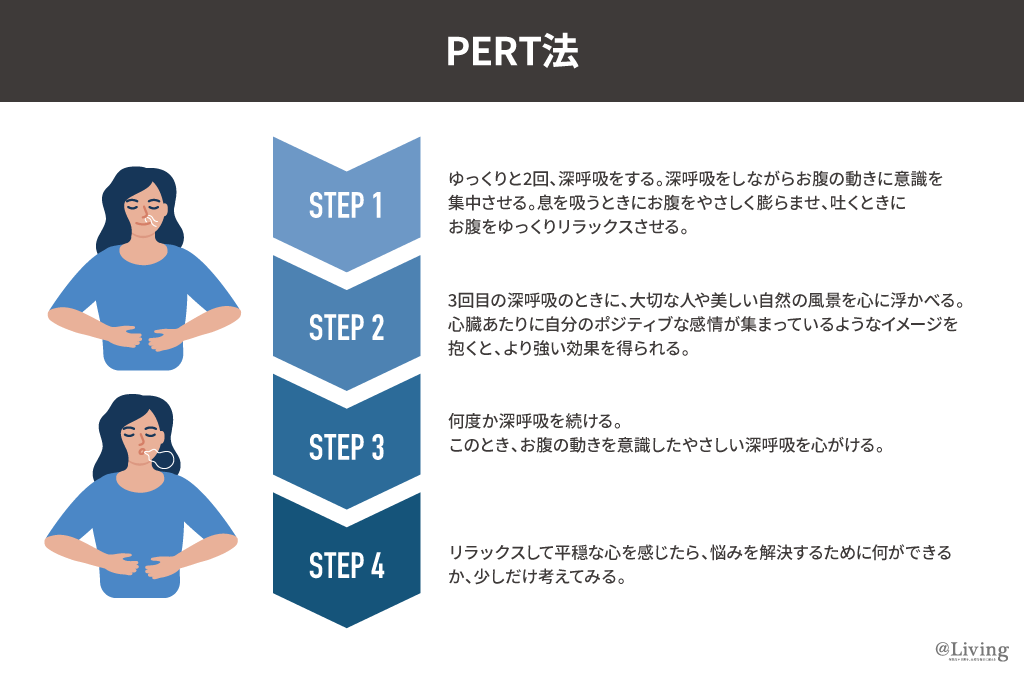

ひとつめは、スタンフォード大学のラスキン准教授がすすめる「PERT法」。これは心が動揺したり、人間関係で強いストレスを感じたりしたときにぜひやっていただきたい呼吸法です。

最初はとっつきにくいと感じる方もいると思いますが、1日1〜2回くらい、毎日続けていただくと非常に効果が高まる方法です。

星:もうひとつは、同じくラスキン准教授が提案している「許す力」を鍛えるエクササイズです。人間関係がこじれたときって、大人になるほど関係の修復が難しいものですよね。

それは、大人のほうがより強固なアイデンティティを持っているがゆえに、自分ではなく相手に変わることを求めてしまうからです。

このとき、相手のしたことは許せなくてもいいんです。ただ、心のウェルネスを保つのが上手な人たちは、不都合な出来事を自分の糧に変えるような考え方をします。コントロールできない他人を変えようとするのではなく、傷ついてしまった自分を許すようなイメージですね。

難しそうに思われがちですが、この「許す力」を鍛えると結果的にストレスも溜まりにくくなりますので、ぜひチャレンジしてみてください。

<スタンフォード式「最高の許し方」9ステップ>

ステップ1 自分がどう感じているかを信頼できる人に素直にシェアする

起きたことについて自分がどう感じているかを正確に把握し、信頼できる人にそのことを打ち明けてみる。

ステップ2 心がラクになるよう、自分でやるべきことをやると決意する

許すことは自分のためであって、ほかの誰のためでもない。いまは自分のために、自分のできることをすると、決意をする。

ステップ3 最終目標は自分の心の平穏

許すことは、一方的に論破してくる相手と妥協して和解したり、行動を大目に見て我慢することではない。自分を責め立てる気持ちを減らし、不満を解釈し直すと、心に穏やかな気持ちが戻ってくる。心に平穏を取り戻すために、何か自分なりの目標を立てる。

ステップ4 苦しみは自分自身の心にあることを知る

現在の心の苦しみは、自分の内側にある痛みからくるもので、自分を傷つけた人にあるわけではない。自分の気持ちを和らげるための方法を考える。

ステップ5 「PERT法」を使う

ストレスが強いときは、「PERT法」を使って心を落ち着ける。

ステップ6 ムダな期待をしない

あなたに手を差し伸べようとしない人に、無駄な期待をしない。その相手に期待を抱いても、苦しみを深めるだけ。

ステップ7 傷ついた気持ちからポジティブな目標に視点を変える

自分が傷ついた経験より、今後のポジティブな目標を探すことにエネルギーを集中させる。

ステップ8 幸せな人生が「最大の復讐」であることを理解する

あなたのこれからの幸せな人生が、「最大の復讐」だと考える。傷ついた心に焦点を当てるのは、傷つけた人に屈すること。自分の人生にあるやさしさ、愛情、美しいものや幸せに目を向ける。

ステップ9 自分で自分の救世主(ヒーロー)になる意識を持つ

自分の不幸を解決できるのは自分しかいない。自分が自分の救世主になる意気込みで、自分が不満を持つに至った経緯を見つめ直してみる。

元木:実は私が星先生の本を読むに至ったのは、仕事で関わっているお寺の住職さんに「いい本があるよ」と教えていただいたのがきっかけだったんです。

星:そうでしたか。ありがとうございます。

元木:檀家さんの悩みに耳を傾けたり、説法を説いていくために「共感力」というのはやはり大切なもので、その方は、この本に紹介されているテクニックを参考にしているとおっしゃっていました。

星:それはとてもうれしいですね。

元木:またいつか、新たなご著書を読める日を楽しみにしています。今回はありがとうございました。

星:こちらこそ、楽しい時間をありがとうございました。

Profile

スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長 / 星 友啓

1977年東京生まれ。哲学博士、EdTechコンサルタント。東京大学文学部思想文化学科哲学専修課程を卒業して渡米、テキサスA&M大学哲学修士、スタンフォード大学哲学博士を修了。その後スタンフォード大学講師を経て、同大学内にオンラインハイスクールを立ち上げるプロジェクトに参加し、2016年より校長に就任。2020年には同校を全米の大学進学校1位にまで押し上げた。現在は各地での講義活動、米国やアジアに向けた教育・教育関連テクノロジーのコンサルティングにも精力的に取り組む。

HP

ブックセラピスト / 元木 忍

学研ホールディングス、楽天ブックス、カルチュア・コンビニエンス・クラブに在籍し、常に本と向き合ってきたが、2011年3月11日の東日本大震災を契機に「ココロとカラダを整えることが今の自分がやりたいことだ」と一念発起。退社してLIBRERIA(リブレリア)代表となり、企業コンサルティングやブックセラピストとしてのほか、食やマインドに関するアドバイスなども届けている。本の選書は主に、ココロに訊く本や知の基盤になる本がモットー。

HP