体に負担のかかる姿勢で、長時間リモートワークをする人が増えています。プロトレーナーの田原穣さんによると、猫背や反り腰などの“不良姿勢”は、肩こりや腰痛などさまざまな症状を引き起こす原因になるといいます。そこで、猫背の原因や予防法について解説していただくとともに、猫背を改善させるストレッチを紹介していただきました。ぜひ参考に実践してみてください。

プロトレーナー/田原 穣(たはら・ゆたか)さん

1985年生まれ、神奈川県出身。日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、鍼灸あん摩マッサージ指圧師。東京大学ハンドボール部、調布FCジュニアユースを経て、JリーグクラブのYSCC横浜、カマタマーレ讃岐のトレーナーを務める。現在は『亀田メディカルフィットネス』のトレーナーとして、これまで培ってきた経験を活かし、地域の人々の健康促進やケガ予防の指導、アマチュアからプロアスリートのリコディショニングやコンディショニングの指導などにあたっている。

猫背の人は肩こりや腰痛になりやすい

――今回お邪魔した『亀田メディカルフィットネス』は、最新トレーニングマシンなどがあってすごく立派ですね。どのような方がこちらの施設を利用されるのでしょうか?

田原「アスリートの方から一般の方まで、老若男女問わず幅広い層の方に利用いただいています。同じ敷地に亀田病院があって、そのリハビリテーション施設でもあるんです」

――フィットネスとメディカルを掛け合わせた総合施設というわけですね。

田原「我々の施設には、大きく分けてメディカルフィットネス会員とアスレティック会員の2種類があります。併設している亀田病院のスポーツドクターや理学療法士、亀田メディカルフィットネスのアスレティックトレーナーや栄養士などが協力して、アスリートの競技復帰のためのリコンディショニングから、一般の方の腰痛や四十肩など整形外科的疾患の予防、肥満・運動不足の改善やメタボ予防など、あらゆる悩みをサポートします」

――私自身、40歳を超えてから運動不足もあってなかなかメタボリック症候群から抜け出せません……。しかもパソコンとにらめっこする日々で、慢性的な肩こりと腰痛に苦しんでいます。そのような症状も改善してくれるのでしょうか?

田原「もちろんです。最近は多くの方がリモートワーク中心の生活を送っています。コロナの影響で運動量が低下し、筋肉を使う機会が減っているのです。さらにデスクワークで前かがみの姿勢をとり続けると、どうしても姿勢が悪くなります。スマホを使用していても画面を覗き込むので、さらに頭が下を向いてしまいますよね?」

――そうですね。知らず知らずのうちに、猫背になっているかもしれません……。

田原「猫背とは、頭部が前に出て背骨が丸まり、骨盤が立たない姿勢のことで、猫背のような状態を不良姿勢といいます。また、筋肉は同じ姿勢を続けると固くなりやすい性質があります。つまり、不良姿勢のままでいると、背中の筋肉が丸まった状態で固くなるのです。猫背は肩こりや腰痛などさまざまな症状を引き起こします」

――なぜ猫背が腰痛の原因になるのでしょうか?

田原「人間の背骨は上から頸部・胸部・腰部に分かれています。頸椎がお腹側、胸椎が背中側、腰椎がおなか側にS字カーブを描いてわん曲する構造となっています。猫背は、そのS字カーブが急になった状態です。椎間板と呼ばれる背骨の間にあるクッションに対し、通常の座位姿勢より約2倍の圧迫がかかるのです。猫背は腰椎椎間板ヘルニアの原因にもなるので注意が必要です」

――ちなみに、肩こりの原因になるのはどうしてでしょう?

田原「座ったまま前屈みになり、頭が前に突き出た状態でいると、頭を支えようとして僧帽筋などの背上・背中・肩にある筋肉が緊張して固くなるからです。腰が丸まると、肩や首まで悪影響をおよぼします」

体の柔軟性を取り戻すストレッチ「キャット&ドッグ」

――猫背歴20年。頚椎と腰椎がすでに潰れているヘルニア持ちの私でも、柔軟な体を取り戻せるでしょうか?

田原「安心してください。さっそくいまから改善していきましょう。まずは立位体前屈で現在の柔軟性を測りましょう」

――はい、よろしくお願いします!

田原「これは想像以上にひどいですね(苦笑)。マイナス40センチくらいでしょうか……。今度は私が見本を見せましょう」

――背中がスッーと伸びていて、腰がガラケーを折り畳んだような形になっています。本当に私もこんなに柔らかくなるのでしょうか?

田原「大丈夫です。先ほど説明したように、筋肉は同じ姿勢をとり続けると固くなるため、時々緊張を和らげてあげる必要があります。そこで、筋肉を柔らかくするストレッチを紹介します。1つ目は『キャット&ドッグ』という腰や背中の筋肉を伸ばすストレッチです」

田原「まずは四つん這いになって、肩の真下に手のひら、お尻の真下に膝がつくようにします。手のひらでしっかり地面を押して安定させて、背骨を大きく動かします。背中を丸めるときはおへそを見るように、背中を反る際は上を向くように行ってください」

――やってみると確かに骨盤と背中、腰の筋肉が伸びているのがわかります。

田原「2つ目はハムストリングス(お尻の付け根から太ももの裏側、太ももからひざ裏周辺にある筋肉)を伸ばすストレッチを紹介します」

田原「壁の正面にバランスボールを置いて、骨盤を立てて背筋を伸ばし、片足の裏をすべて壁につけて座ります。この状態を維持したまま、大腿前面の筋肉に力を入れながら、上体を前に倒していきます」

――これもハムストリングスが伸びるのがよくわかります。膝の裏の筋肉が痛いくらいです。

田原「体が固い人は、下腿や大腿の筋肉が硬くて骨盤が立ちません。骨盤を立てられるようにストレッチを行いましょう。どちらも呼吸を止めずに、それぞれ1分間ずつゆっくりと行いましょう」

――(15分後)想像以上にキツかったです。でも体が軽くなった感じがします。

田原「ではもう一度、立位体前屈をやってみてください」

――おぉ! ギリギリですが、地面に指先がつきました!

田原「素晴らしいですね! 特にキャット&ドッグは姿勢が改善されるストレッチです。これを2〜3セット、朝・昼・晩とやったらもっと変わると思います。1回頑張るだけでなく習慣化が大事です!」

――体の固さは、まさに百害あって一利なしということですね。

田原「そのとおりです。体が固いなって思う方は、今日からこまめにストレッチして、しっかりと正しい姿勢で生活することを意識してください。『筋肉が衰えてなかなか正しい姿勢を維持できない』『腰痛の痛みが出るのが怖い』という方は、腰用のサポーターをつけてストレッチするのがおすすめです。サポーターをつけると骨盤が立ちやすく、痛みが出にくいというメリットがあります。サポーターは筋肉の代わりになるものです。うまく利用しながら正しい姿勢・柔らかな体を手に入れましょう」

プロトレーナー・田原穣さん流

体の柔軟性を取り戻せる! 自宅で簡単にできる姿勢改善ストレッチ

不良姿勢と呼ばれる猫座は、肩こりや腰痛などさまざまな症状を引き起こします。そのため、普段から正しい姿勢を保って生活することが大切です。

筋肉の緊張を和らげ、柔らかくしてくれるのがストレッチ。ここでは記事の中で田原さんに教えていただいた「キャット&ドッグ」というストレッチを紹介します。体が固いと感じる人は、仕事の休憩時間などで実践してみてください。

【キャット&ドッグ】

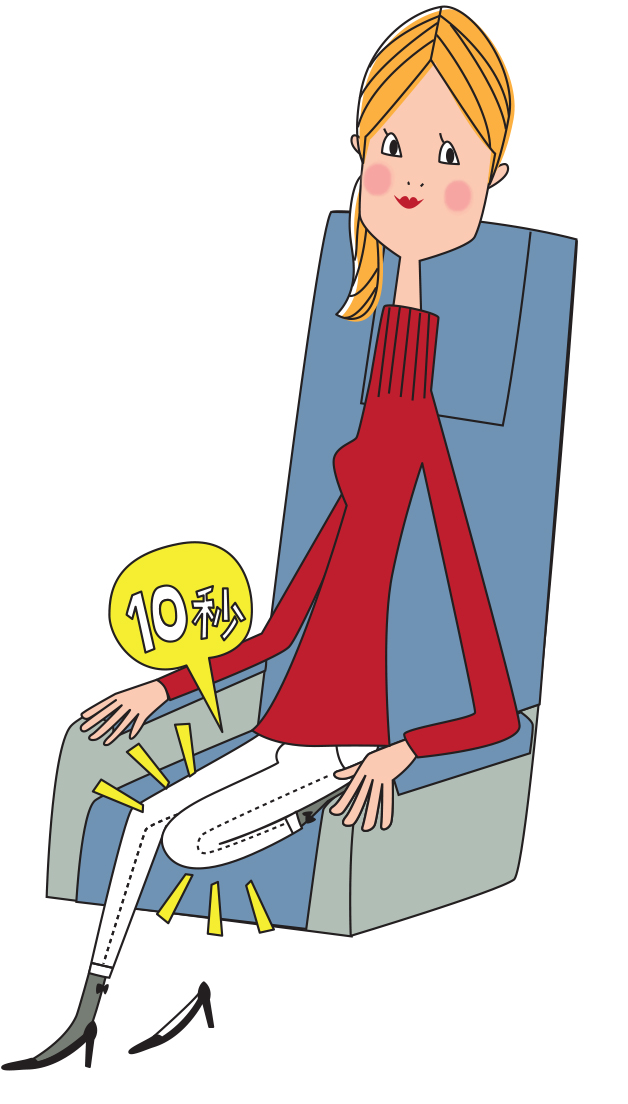

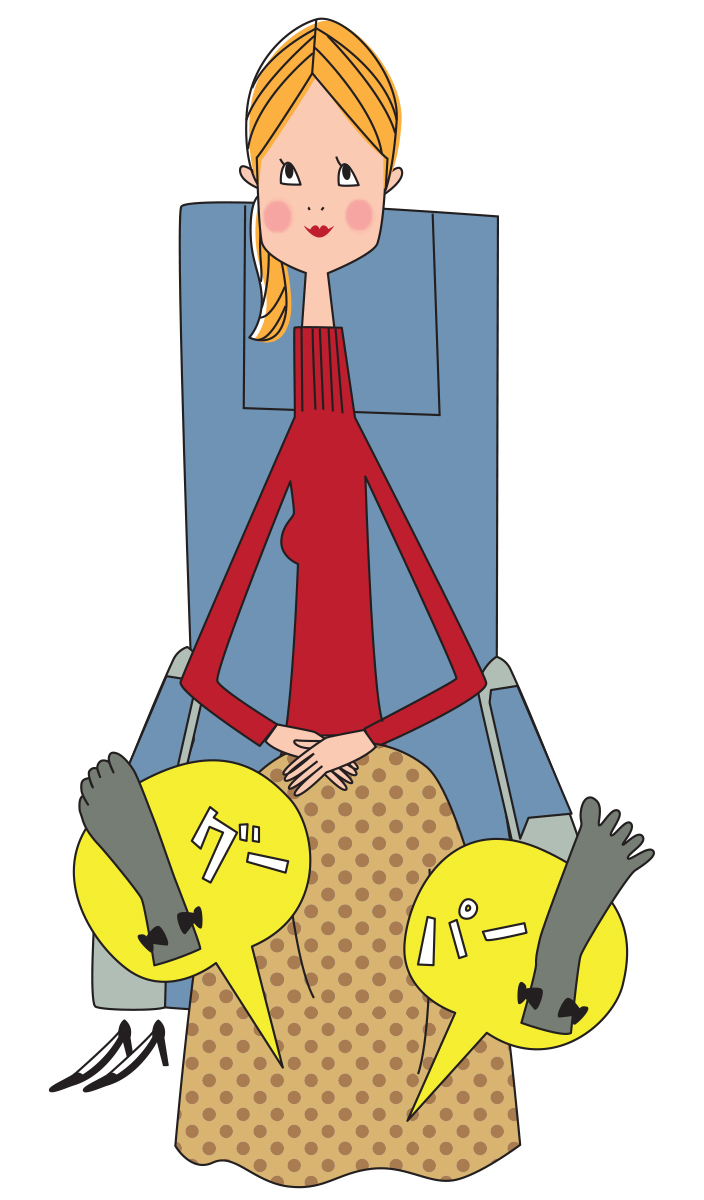

「骨盤まわりを柔軟にし、背骨を正常なS字カーブに戻すストレッチです。ポイントは『おへそに力を入れて呼吸を止めずに行うこと』。やればやるだけ効果があります。時間を見つけて10回1セットを朝・昼・晩、1日3回行いましょう」(田原さん)

・目安=10回(1セット)

1.四つん這いの姿勢をつくります。肩の真下に手のひら、臀部の真下に膝を置きます。

2.その後、肘を伸ばして手のひらと膝で床を押すように背中(脊柱)を丸めていきます。

3.肩甲骨を寄せるようにして背中(脊柱)を反らせます。

腰の痛みが軽減する、

編集部おすすめ「腰サポーター」3選

今回は、プロトレーナーの田原さんに肩こりと腰痛の原因や予防法、ストレッチを教えていただきました。猫背を改善するには、骨盤をしっかり立てた正しい姿勢を保つ必要があります。骨盤を正しい位置で固定してくれるのが腰サポーター。そこで、おすすめのサポーターを編集部がピックアップしました。

チュアンヌ

チュアンヌ ロンバファースト

腰サポーター

9900円(税込)軽い装着感と弾力性を兼ね備えた腰サポーター。急な腰痛からしつこい痛みまで、つらい腰をしっかりサポートします。

ミズノ

ミズノ バイオギアサポーター腰用

7590円(税込)激しい動きに対応できるサポート力と動きやすさを両立した腰サポーター。ウエストベルトが薄くなってコンパクトに改良されています。

マクダビッド

ユニバーサル バックサポート

6820円(税込)通気性とフィット感に優れた腰サポーター。ナイロンメッシュ素材を使用しているため快適な着け心地です。

インタビュー・文/小須田泰二 撮影/中田 悟