寒さが本格化するなか、飲み物もお茶やコーヒーなど温かいドリンクを欲するもの。とくにスパイスを使ったホットドリンクは、体の内側からぽかぽかに温めてくれます。とはいえ「スパイス」というと専門的で種類も多く、何をどう選べばいいかわからない人も多いはず。

自宅で手軽に作れて、おいしくて、体が温まるスパイスドリンクとは? 家に常備したいスパイスから店頭での選び方、そしてドリンクレシピまでを、東京・中野に店を構える「東京スパイスハウス」の川久保美希店長に教えていただきました。

スパイスの定義とは?

スパイスというと辛いもの、香りや刺激の強いものというイメージがあります。そもそもスパイスとはどのようなもののことをいうのでしょうか?

「私の考えるスパイスの定義は“自然界にある、お料理をワンランクアップさせるもの”。植物の実や樹液、根、葉、花などはすべてスパイスだと考えています。そのため、塩もいうなればスパイスですし、日本の食卓でよく使う乾燥シイタケもスパイス。香りがよく、食欲増進など漢方としての役割も果たしてくれます。漢方ほど難しくないので、日々の食事や生活に取り入れやすいですよ」(東京スパイスハウス・川久保美希さん、以下同)

そのスパイスには、世界中に何千、何万もの種類があるといいます。インターネットでさまざまな情報が手に入るようになったことで、日本に輸入されるスパイスの種類も日々増えているのだとか。

「昔は海外へ買い付けに行ってスパイスを仕入れていましたが、今はインターネットがあればネット販売で手に入るし、情報も手軽に得ることができます。そのため、今までなかったスパイスの情報がどんどん入ってきているんです。最近では、ブータンからスパイスが仕入れられるようになりました。でも、私はブータンに行ったことがないですし身近にブータン人の知り合いがいないので、現地でどういう使い方をしているかがわからない。そこで独自の使い方を研究しています。つぶしたり、かじったり、香ったり、煮たり、炒めたり……。そうすることで、『あの料理に入れるとおいしいかも』とか、『魚の匂い消しに使えるかも』とか、使い方のアイデアが浮かんできます。現地と違う使い方をしているかもしれませんが、そうした日々の研究により使えるスパイスの種類は増えています」

冬に使うと効果的な

体が温まるスパイスは?

スパイスの効果は、千差万別。体を温めるものもあれば冷やすものもあるので、それぞれの特徴を知っておくことが大切だそう。まずは、体を温めるために取り入れたい代表的なスパイスを教えていただきました。

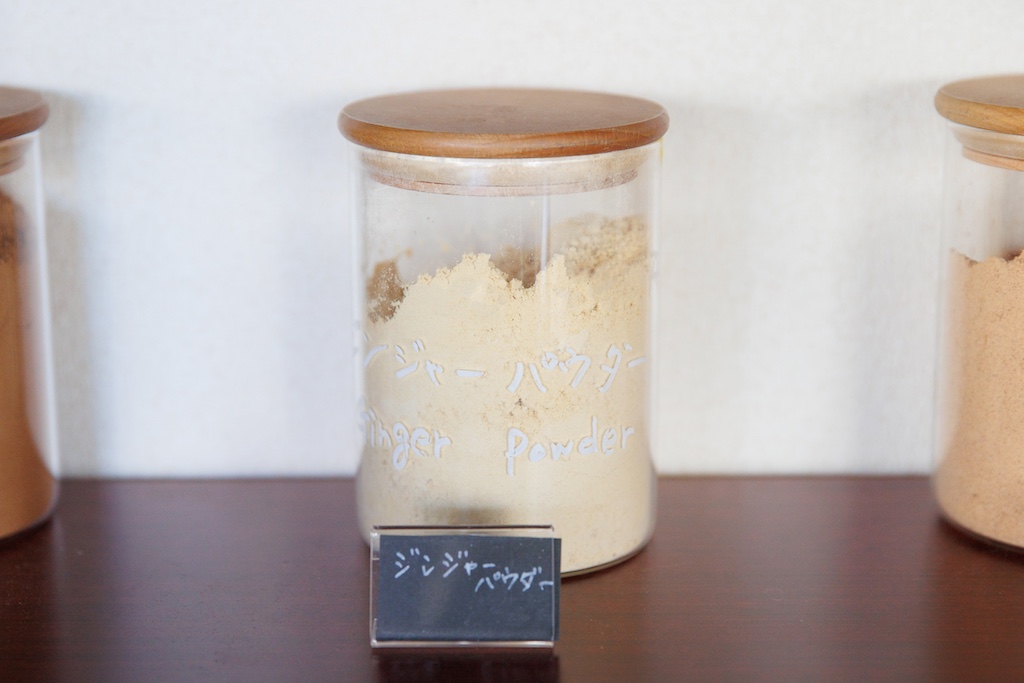

・ジンジャー

「おすすめしたいのは、血行をよくして体を温めてくれる『ジンジャー』です。ただ注意したいのは、生のジンジャーは体を冷やしてしまうということ。例えば夏に、冷ややっこに生姜(しょうが)を刻んでのせますが、あれは体を冷やすためなんです。

体を温めたい冬は、蒸してから天日干しにしたジンジャーを取り入れるといいですね。ジンジャーは、加熱や乾燥させることで体を温めるスパイスに変化します。天日干しにしたあと粉末状にしたジンジャーパウダーだと使い勝手がいいですよ。白湯に溶いて飲むだけで体の内側からぽかぽかしてきます」

体を温めるスパイスは、ほかにもこんなものがあります。

・カシア…シナモンに近い、常緑樹の皮のスパイス。甘くて清涼感のある香りがします。

・クローブ…花が咲く前のつぼみを乾燥したもの。カレーやチャイに使われます。

・ブラックペッパー…日本でもなじみ深い、コショウ科のスパイス。

・スターアニス…別名は八角(はっかく)。中華料理に欠かせません。

「体が冷えるときは、これらのスパイスを積極的にとり入れてみましょう。まずは使い勝手の良いジンジャーパウダーやブラックペッパーがおすすめです」

日常的にとり入れたい

身近にあるスパイスは?

体を温める以外にも、日常的にとり入れることでうれしい効果が期待できるスパイスがたくさんあります。川久保さんにおすすめとその効果を聞いてみました。

・ターメリック

「日本では『ウコン』とも呼び、古くから親しまれているスパイスです。ターメリックは抗酸化作用や免疫力を高める効果が期待できます。人間は空気を吸っているだけで体が酸化していくので、抗酸化作用のあるターメリックを日常的に取り入れることで、アンチエイジングなども期待できます。

使い方もさまざまで、白湯に混ぜて飲むだけでもいいですし、炒め物やみそ汁を作るときに加えたり、ごはんを炊くときに入れるのも手軽にできておすすめ。

体への効果だけでなく、入れることで料理のまとめ役にもなります。ちょっと苦みのあるスパイスなので、味を引き締めてくれるんですね。料理も鮮やかな色に変えてくれますし、毎日使いたいスパイスです」

・クミン

「クミンはカレーに欠かせないスパイスですが、炒め物にも合います。キャロットラペにも入っていますよね。普段ご家庭で作るカレーでも、玉ねぎを炒めるときにクミンを入れてみてください。このひと工夫だけでおいしさが変わりますよ。胃を元気にしてくれる健胃作用も期待できるので、胃もたれに効果的です。食欲をそそる香りも特徴です」

・コリアンダー

「コリアンダーとはパクチーの実のこと。カレーのスパイスというと、香りが強いクミンをイメージしがちですが、実はコリアンダーがカレーの主成分です。鎮静作用が期待でき、軽く熱が出たときや、頭痛が起こりそうな天気の日にとり入れてみるとよいですよ。こちらも白湯に溶いて飲むだけでOK。頭痛薬までは飲まなくてよいけれど、ちょっと気になるときに試してみてください。爽やかな香りも特徴的です」

・フェンネル

「胃が弱っているときはフェンネルを食べてみてください。インド料理店に行くと、レジ横にカラフルなチョコレートでコーティングされたフェンネルが置いてあることがありますが、あれは消化をよくするためなんです。日本でも、漢方胃腸薬の主成分になっていたりします。そのまま食べてもいいですが、ココナッツシュガーなどでコーティングすると食べやすいですよ」

知っておきたい

スパイス選びのポイント

販売されているスパイスには、形状にもホール状やパウダー状や棒状などがあり、メーカーもさまざまです。何を重視して選べばいいでしょうか?

「当店のようなスパイス専門店だと、香りをかいだり店員さん聞いたりしながら選べますが、スーパーなどの小売店だとそうもいきませんよね。見た目でいえば色がきれいなものは新鮮なものが多いので、選ぶときには意識してみてください。例えばカルダモンは茶色くなると時間が経っている可能性があるので、鮮やかな緑色を選ぶといいと思います。

スパイスの形状は、ホール状のものを選ぶのがおすすめ。スパイスは植物の種からできているものが多いので、殻からとり出してパウダー状にしてしまうと、時間の経過で香りが飛んでしまうのです。できればホール状で購入し、使うときに家にあるコーヒーミルなどで粉にして使うのがおすすめです」

大量摂取はNG!

スパイスを使うときの注意点

体に良い効果をもたらすスパイスですが、使い方には注意点も。「組み合わせてはいけないスパイスはありません。ただ、とりすぎてはいけないものはあります。代表的なのは、『サフラン』や『フェンネル』。また、『カルダモン』にも注意点があります」

・サフラン……ホルモンバランスを整えるとされていますが、妊娠中の方は控えるようにしてください。逆にホルモンバランスを整えたい方や、更年期の方がお茶にして飲むといいスパイスです。

・フェンネル……とりすぎてしまうと精神的に不安定になることも。とはいえ一度に大さじ一杯分を口にするなど、たくさんとらなければ問題ありません。

・カルダモン……発汗作用があり、体を冷やす効果があるので、体を温めたいときはとりすぎない方がいいでしょう。

「暑い国の人たちは汗をかくことで体を冷やしています。発汗作用のあるスパイスは体を冷やすために使っている、ということですね。勘違いしやすいところだと、日本でも人気のマサラチャイ。本場インドでは汗をかいて涼しくするため、チャイにカルダモンを入れて飲んでいます。そのため日本でチャイを作るときは、カルダモンの入れすぎに注意を。香りを楽しむ程度にしておくといいでしょう。

スパイスをたっぷりと入れる火鍋は、韓国では夏の食べ物として人気になりました。同じく発汗作用で体を冷やし、夏を乗り切るためなんですよ」

体が芯から温まる!

ホットスパイスドリンク 3

スパイスは料理に使ってもそのまま食べてもいいですが、ホットドリンクにすると体を温めてくれるだけでなく、気持ちもほぐれます。また、数種類のスパイスを入れることでさまざまな成分を一度にとり入れられる点もメリット。誰でも簡単にできて体が温まる、スパイスドリンクのレシピ3品を川久保さんに教わりました。

1.「シナモン」と「カシア」が香るホットリンゴジュース

【スパイシー度 ★☆☆】

やさしいスパイスの香りと、温かなリンゴジュースに癒される一杯。比較的手に入りやすいスパイスを使うので、どなたでもチャレンジしやすいレシピです。「風邪のときにおすすめのドリンクです。消化促進の効果も期待できます」

【材料】

・リンゴジュース……150cc程度

・水……150cc程度

・シナモン……3cm程度

・カシア……小サイズ1~2かけ

・スターアニス……2かけ

・ブラックペッパー……少々

※スパイスの量はお好みで調整してください。

【作り方】

1.鍋に水を注ぎ、沸騰するまで温める。

2.沸騰したら、シナモン・カシア・スターアニスを入れ、5分程煮出す。

3.リンゴジュースを入れてひと煮立ちしたら、濾しながらカップに注ぐ。

4.ブラックペッパーを入れて完成。

2.やさしい甘さに癒される「ジンジャー・オーツミルク」

【スパイシー度 ★★☆】

使うスパイスは5種類。オーツミルクはクセが少なく比較的あっさりしているので、牛乳が苦手な方にもおすすめです。「消化を促進させるために作ったレシピです。胃腸が弱っているときに飲んでいただくとよいですね。免疫力も高めてくれますよ」

【材料】

・オーツミルク……200~250cc程度(多めでOK。必要量に応じて調整してください)

・水……150cc程度

・きび糖……小さじ1程度

・コリアンダーシード……30粒程度

・ジンジャーパウダー……小さじ1/2

・クローブ……2個

・アニスシード……小さじ1/3

・フェンネル……小さじ1/3

※スパイス・きび糖の量はお好みで調整してください。

【作り方】

1.鍋に水を注ぎ、沸騰するまで温める。

2.沸騰したら、すべてのスパイスを入れ、5分程煮出す。

3.オーツミルクを入れ、沸騰したらきび糖を加える。

4.再び沸騰したら一度火から降ろし、沸騰が落ち着いたら火にかける。これを何度か繰り返したら濾しながらカップに注ぐ。

3.たっぷり入れて煮出すだけ! 川久保流スパイスチャイ

【スパイシー度 ★★★】

たっぷりと7種類のスパイスを使います。加えてローズを入れて香り高くさせるのが川久保流スパイスチャイのポイント。必要量を購入できるスパイス専門店だと調達しやすいです。「チャイというと、通常は紅茶を煮出してミルクを入れて作りますが、ミルクや紅茶を入れなくてもおいしいので、私はスパイスのみで作ります。スパイスは濾さずに飲むのと香りも見た目も楽しめますが、少し飲みにくいので濾しながらカップに注いでください」

【材料】

・水……250cc程度

・きび糖……小さじ1と1/2程度

・カシア……5~6かけ

・クローブ……1個

・スターアニス……2かけ

・キャラウェイ……小さじ1/4~1/3

・ジュニパーベリー……2個 ※潰して使用します。

・ジンジャー……小さじ1個

・ローズ(ドライハーブ)……小さじ1/2

・カルダモン……1個

※スパイス・きび糖の量はお好みで調整してください。

【作り方】

1.水を鍋に注ぎ、沸騰するまで温める。

2.沸騰したら、すべてのスパイスを入れ、5~6分程煮出す。

3.紅茶のような色が付いたらきび糖を加える。

4.濾しながらカップに注ぐ。

体も心も幸せになる

スパイスの魅力

結婚を機にご主人の家業を手伝ったことから、スパイスの世界に足を踏み入れたという川久保さん。現在は料理教室も主宰していますが、意外にももともと料理は得意ではなかったのだとか。そんな川久保さんが感じる“スパイスの魅力”とは?

「料理が好きではなかった私にとって、店を継いだときは試行錯誤の連続でした。でもスパイスを調理しているときのアロマのような香りに癒されて、次第に料理も楽しくなりました。『こういう色味の料理にしたいな』と思いスパイスを加えるとそうなってくれるし、食後も体が軽くなる。料理中も食事中も、食事のあとさえも幸せな気持ちになれる。それがスパイスの魅力なんです」

今の川久保さんに、スパイスは欠かせないものになっているそう。

「『今日は少し疲れているから、このスパイスを入れたお茶を飲もう』とか、体の調子を整えるのにも役立ちます。これから日本はますます高齢化社会になっていきますし、それにしたがって体の不調を感じる人も多くなるでしょう。スパイスの知識を伝えることで、皆さんが健康的に年齢を重ねていくことができたらと願っています」

Profile

東京スパイスハウス オーナー / 川久保美希

夫の家業の手伝いからスパイスの世界へ。現在は40年以上の歴史を持つスパイス専門店「東京スパイスハウス」を東京・中野で営む。スパイスのプロフェッショナルとしてレストランシェフ等へのアドバイスを行うほか、スパイスを使った料理教室やワークショップ、講座等を開催し、スパイスの魅力を日々伝えている。毎週土・日曜は青山ファーマーズマーケットに出店。そのほか百貨店の催事にも度々出店している。

「東京スパイスハウス」HP

Instagram