2024年、日本全国で空き巣は1日当たり118件発生していました。もし「うちは大丈夫」と思っていたら考え直すべきかもしれません。本稿では“狙われにくい家”を作るための三原則と、最新スマート防犯グッズを徹底解説します。

近年の犯罪傾向

警察庁によると(※)、2024年の侵入窃盗は全国で4万3036件と減少傾向ですが、1日約118件発生している計算になり、油断できません。最多は空き巣(1万1048件)、次いで就寝中に侵入する忍び込み(4122件)、在宅中に気づかれずに入る居空き(830件)です。侵入は留守中とは限らず、非常に身近な脅威です。

※【出典】警察庁「令和6年の犯罪情勢」

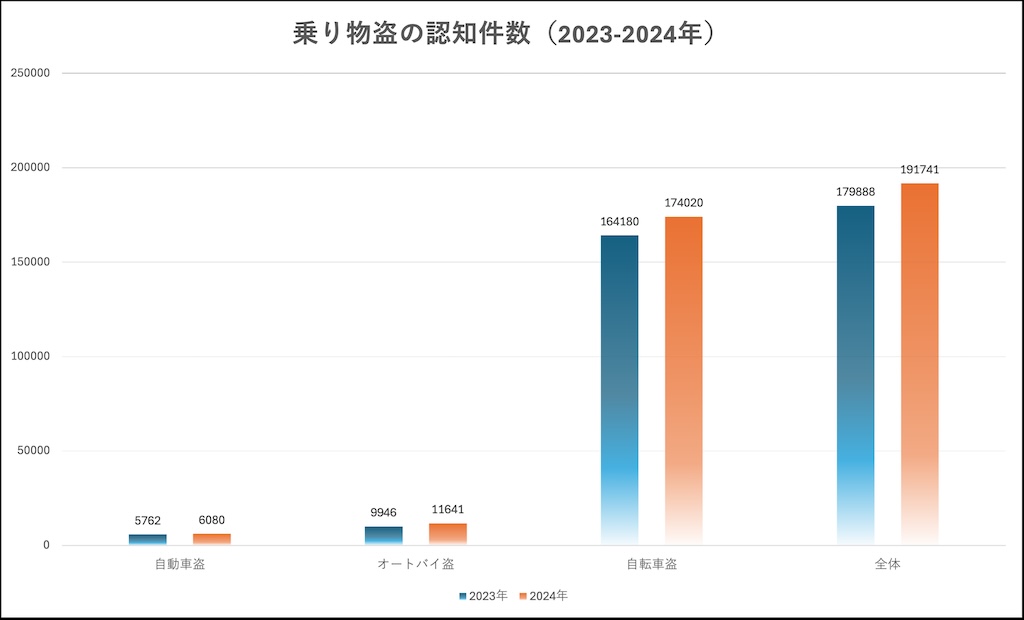

乗り物盗難は19万件超と増加。高級車や自転車が住宅敷地内から盗まれるケースも目立ち、キーロックだけでは不十分です。強盗も微増しており、住宅への侵入強盗は年間152件、3日に1件の割合で起きています。

侵入口は一戸建てなら「窓」が最多(55.2%)、次いで玄関(20.2%)。共同住宅でも表出入口や窓からの侵入が多く、侵入手口は「無締り」「ガラス破り」「合鍵使用」が中心です。

こうした傾向を踏まえ、防犯対策の基本を見ていきましょう。

防犯対策の三つの基本

防犯の基本的な考え方は三つあります。

1: 見られていることを意識

防犯は「見られているかも」という意識から始まります。泥棒はターゲットの生活や行動パターンといった情報を調べるもの。だからこそ防犯意識の高さを示しましょう。

すぐ行動に移せることは「施錠の徹底」。家にいるときでも玄関や窓の鍵は極力かけるようにしましょう。例えば、2階で過ごしているときに1階の窓を開けていると、居空きのリスクは高まります。

たとえゴミ出しの数分でも鍵をかけずに外に出るのは、泥棒に隙を与えかねません。短時間での侵入では、靴箱の上の合鍵やリビングに置かれた財布、スマートフォンなど、目立つ物だけを狙って素早く盗み取られるケースが多く見られます。

マンションのオートロックも過信は禁物。住民を装ったり、暗証番号を盗み見たり、壁をよじ登ったりと、泥棒はさまざまな手口で侵入してきます。さらに、合鍵を外に隠すのは絶対にNG。鉢植えの裏など“定番の隠し場所”は真っ先にチェックされます。

2: 侵入の障壁を高める

日本防犯設備協会(※)によると、侵入窃盗犯の約7割が「5分以内」に侵入できないと犯行をあきらめるとのこと。つまり、泥棒に「手間をかけさせること」が防犯になるというわけです。

※【出典】公益社団法人日本防犯設備協会「統計データ(住宅を対象とした侵入犯罪関連データ)」

その対策としてまず有効なのが、窓ガラスに貼る防犯フィルム。クレセント錠付近のガラスを割られにくくし、外からも見えることで心理的な抑止効果が期待できます。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その1】

また、窓に補助錠を付ける「ツーロック化」も役に立ちます。たとえガラスを割っても、補助錠の位置を探す手間がかかり、侵入をあきらめる可能性が高まります。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その2】

さらに、窓用のアラームもおすすめ。衝撃や開放を感知して警告音を出すタイプを選べば、侵入前に犯人を威嚇できます。これからの季節、網戸での換気も増えるため、網戸にも簡易ロックを取り付けると安心です。

一方、夜間や旅行で家を空けるときは、シャッターや雨戸をしっかり閉めておくのが基本。防犯性能の高い二重窓も効果的で、省エネ効果や自治体の補助金制度もあるため、リフォーム時に検討する価値があります。

家の外周も見直しましょう。高い植木を剪定して死角を減らす。防犯砂利を敷いて足音を響かせる。センサーライトを設置して不審者を照らすなど、「見られる・聞かれる・光る」環境を作ることが侵入を防ぐ鍵です。基本的な対策を積み重ねることで、防犯レベルは確実に上がります。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その3】

3: 家にいるふり

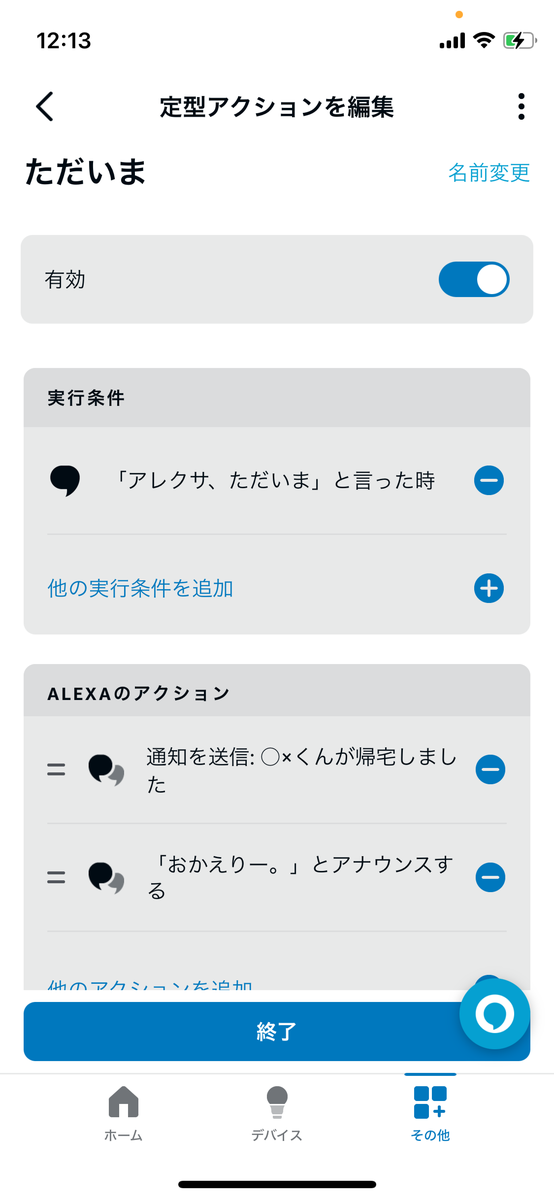

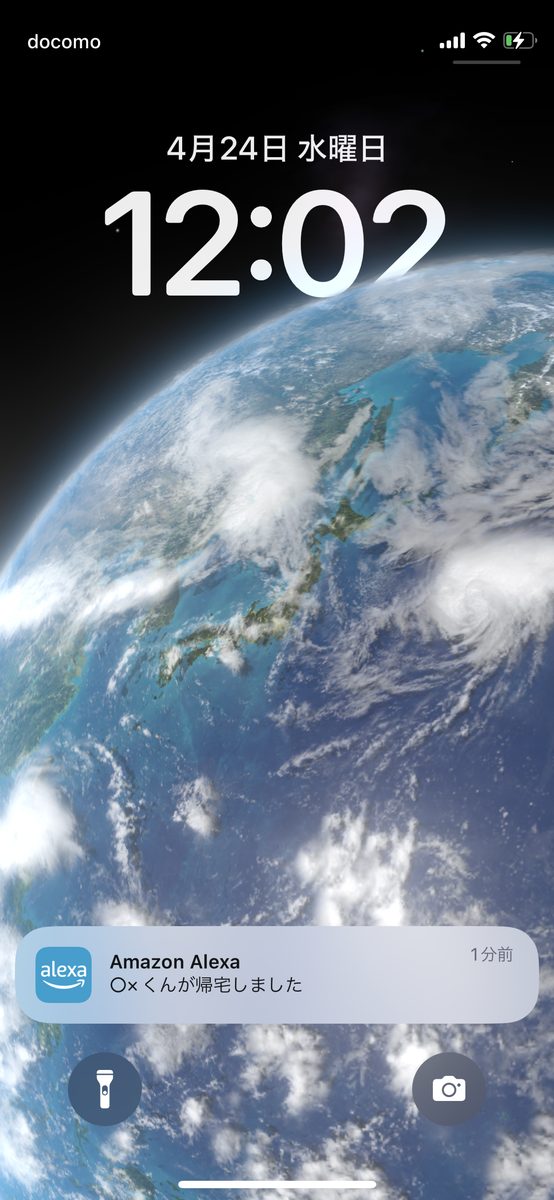

泥棒はターゲットと鉢合わせするリスクを避けるため、留守宅を狙う傾向があります。そこで有効なのが「家にいるふり」。例えば、夜間にリビングの明かりがついていれば、それだけで在宅を装うことができます。

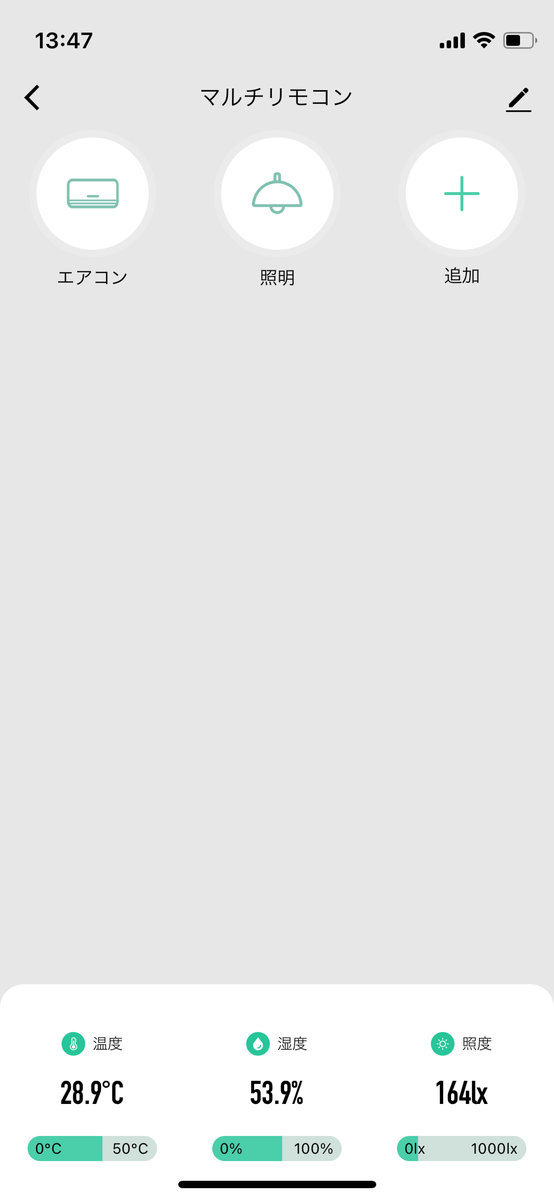

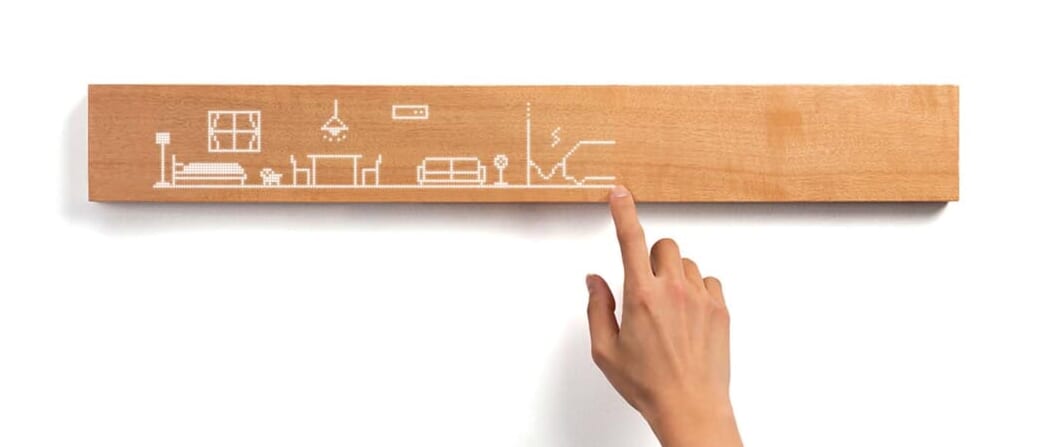

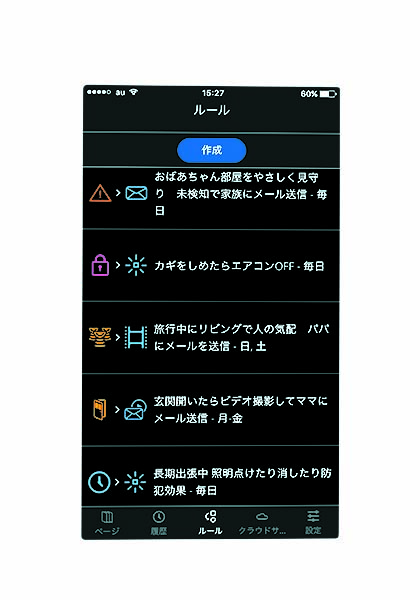

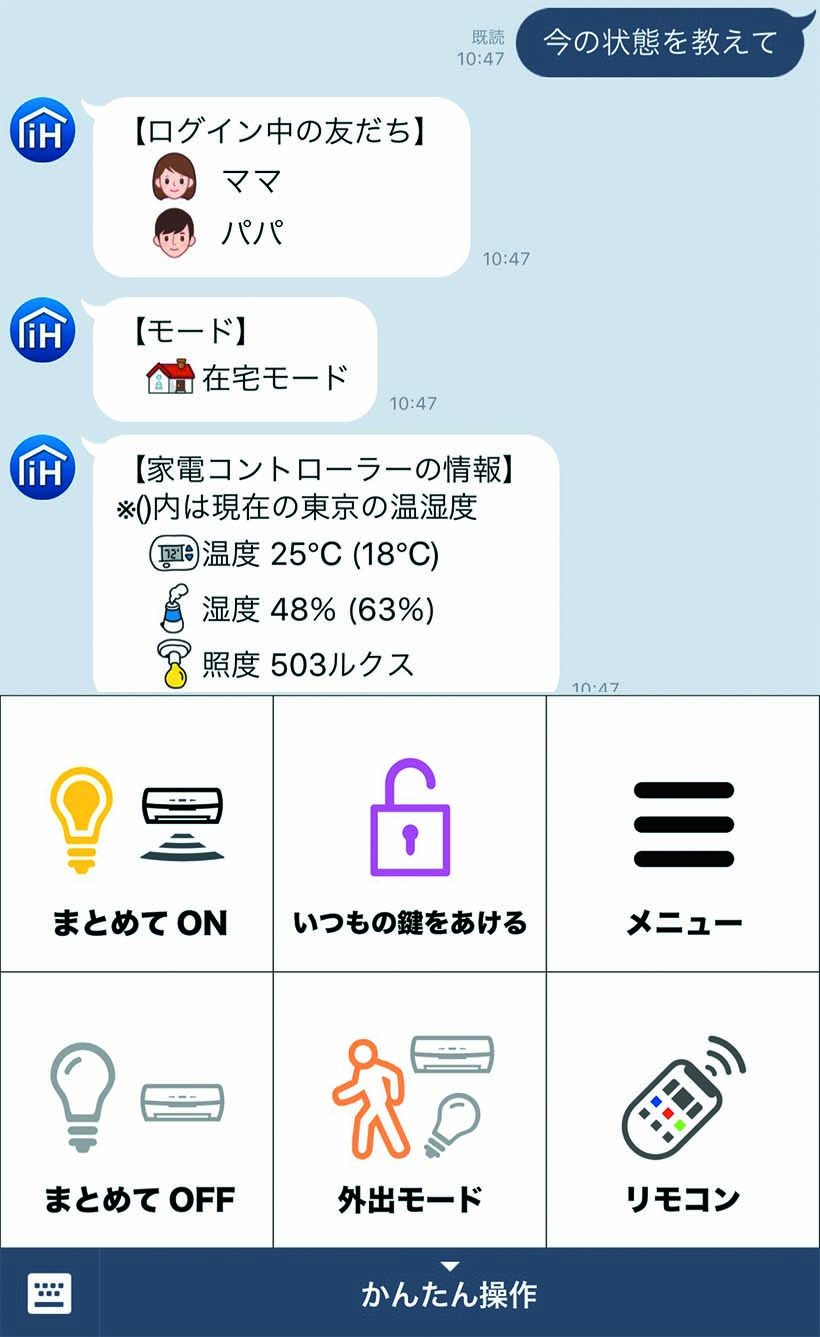

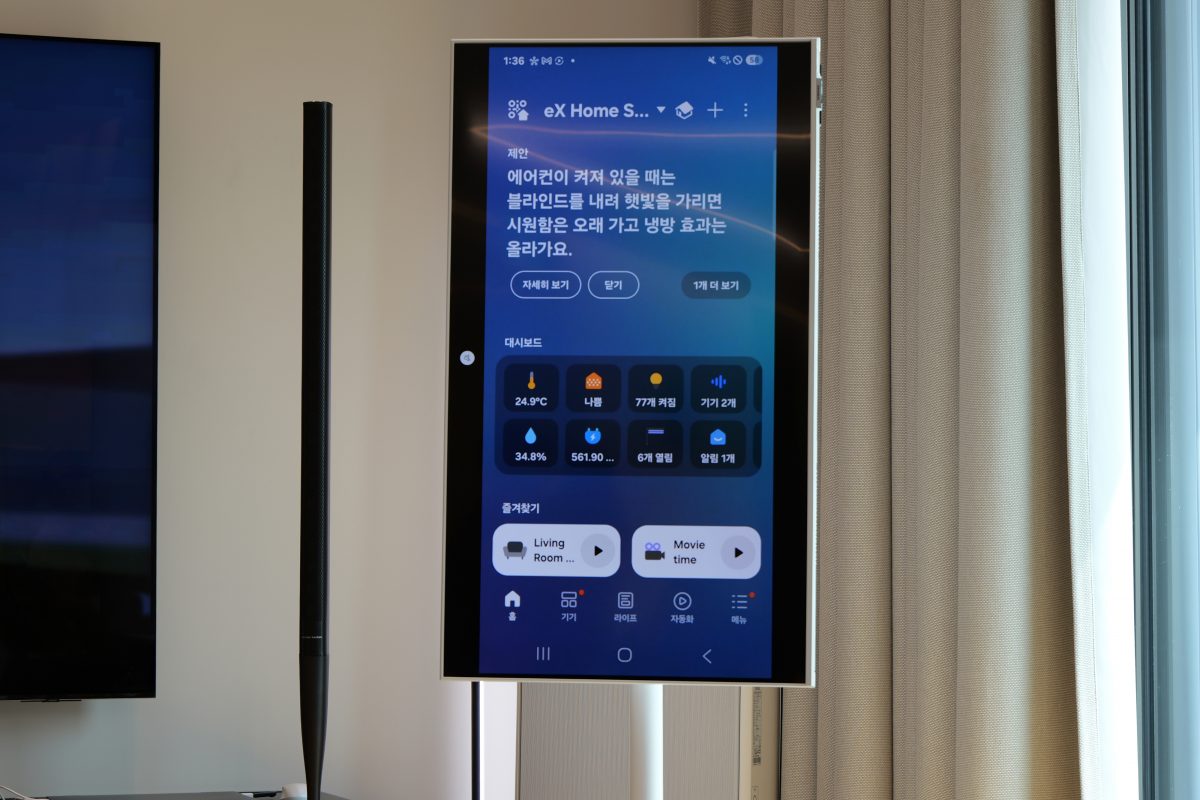

最近では、タイマー付きのシーリングライトやスマートリモコンを使えば、外出先からでも照明やテレビを操作可能です。タイマー設定がない家電でも、スマホ経由で遠隔操作できるため、音と光で不在を悟らせない工夫ができます。こうしたテクノロジーを活用することで、手軽に防犯効果を高められます。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その4】

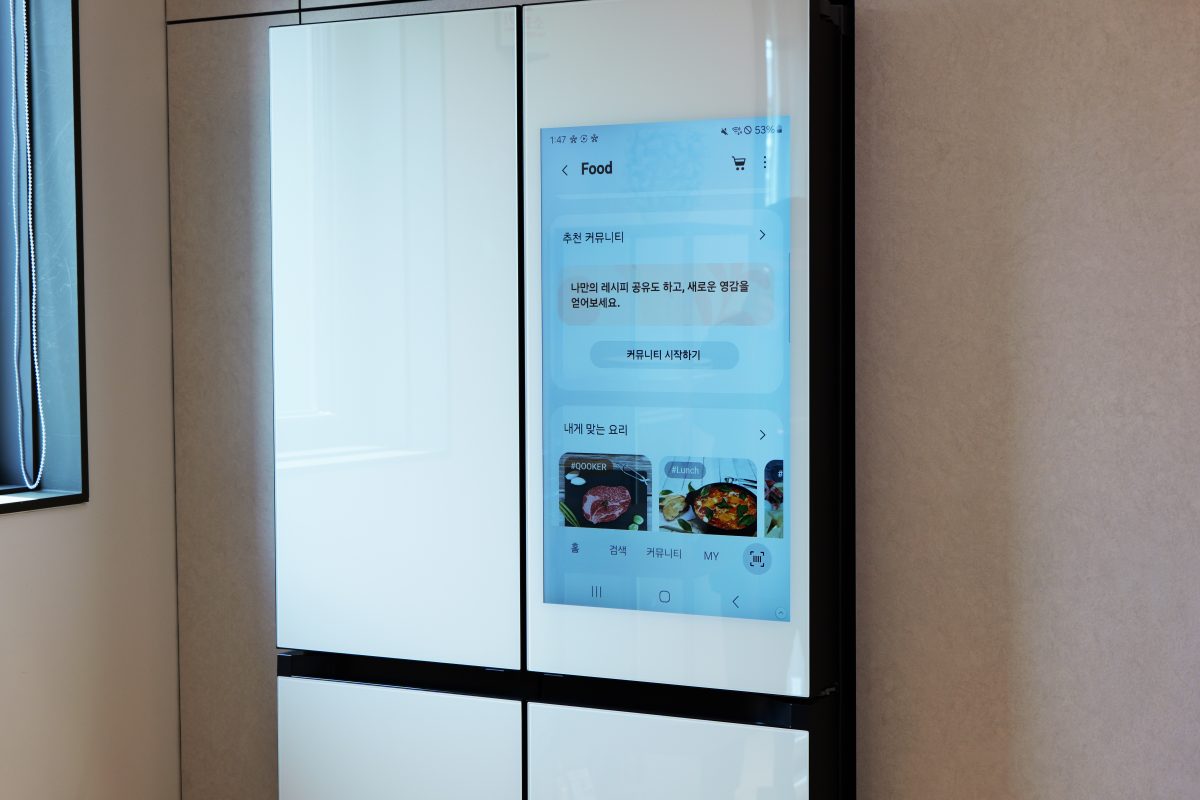

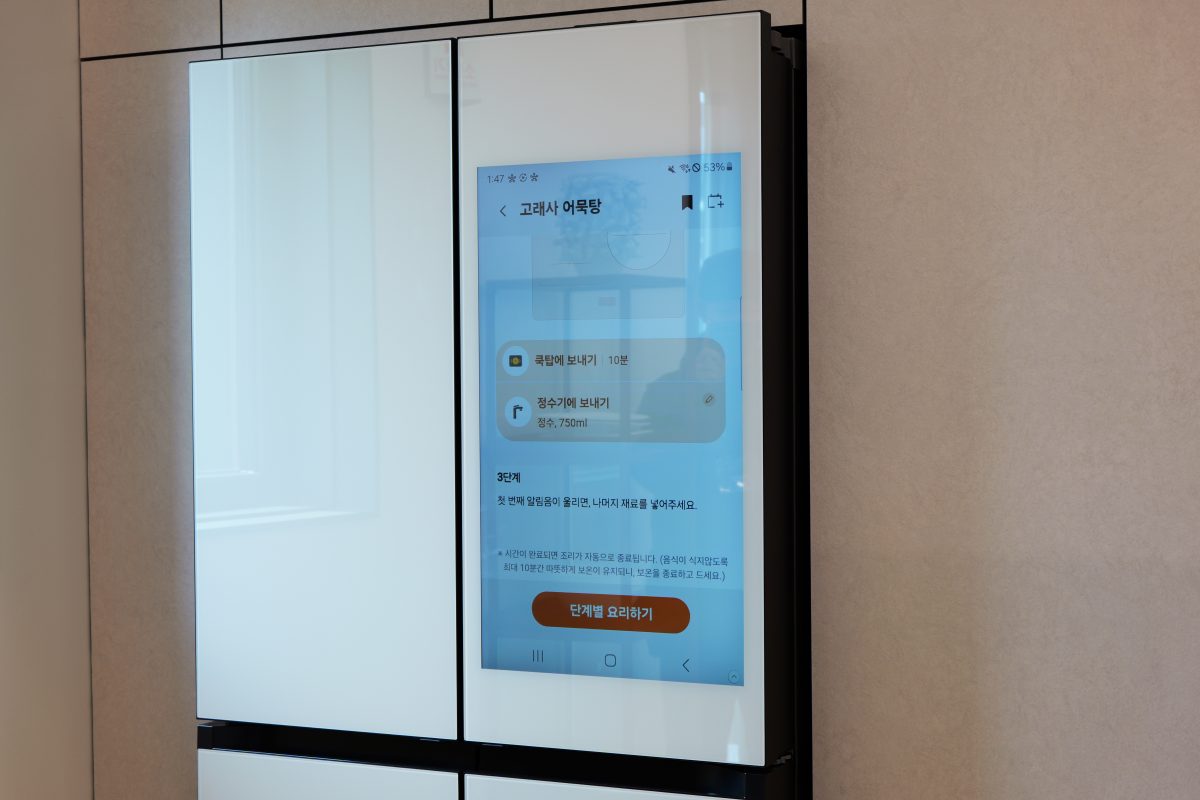

IoTを活用したスマート防犯

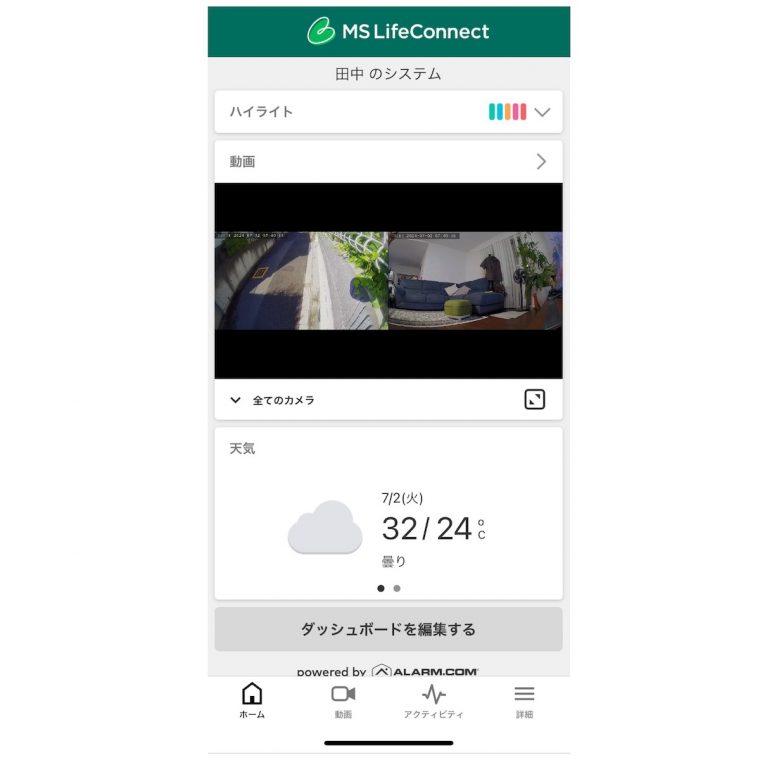

防犯対策は技術の進化によって大きく進歩しています。近年はIoT(モノのインターネット)を活用した防犯機器が増え、自宅のセキュリティを高めるだけでなく、万が一の際にも素早く異常に気づけるようになっています。防犯は「入らせない」だけでなく、「早く気づく」「証拠を残す」ことも重要なのです。

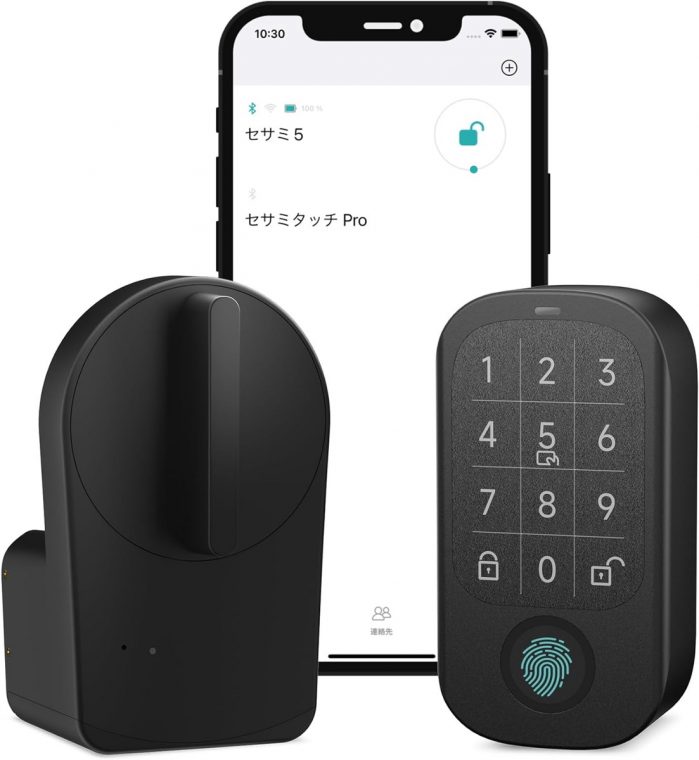

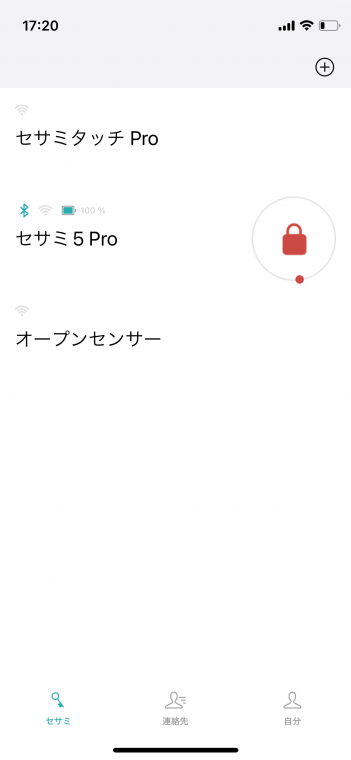

スマートロック: オートロックで常に安心

そこで注目のアイテムが、玄関の鍵をオートロック化できる「スマートロック」。ドアに後付けでき、鍵の閉め忘れを防ぐだけでなく、スマホと連動して遠隔操作も可能。外出時に自動で施錠、帰宅時に自動で解錠する便利な機能もあり、日常の安心感が格段にアップします。

さらに、顔認証や指紋認証、NFCタグなど、複数の方法で解錠できる拡張機能も充実。合鍵を作らずに家族全員が使えるのもメリットです。不在中や深夜など、意図しないタイミングで解錠された場合にはスマホに通知が届くため、異常にもすぐ対応できます。防犯カメラと組み合わせれば、自宅のセキュリティはより万全になるでしょう。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その5】

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その6】

防犯カメラ: 不審者を監視して証拠を残す

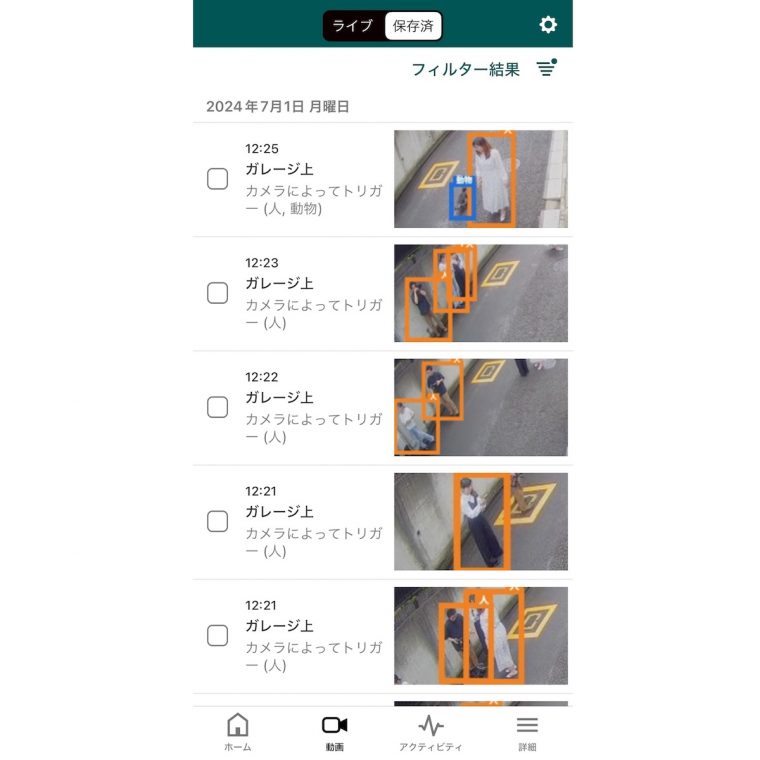

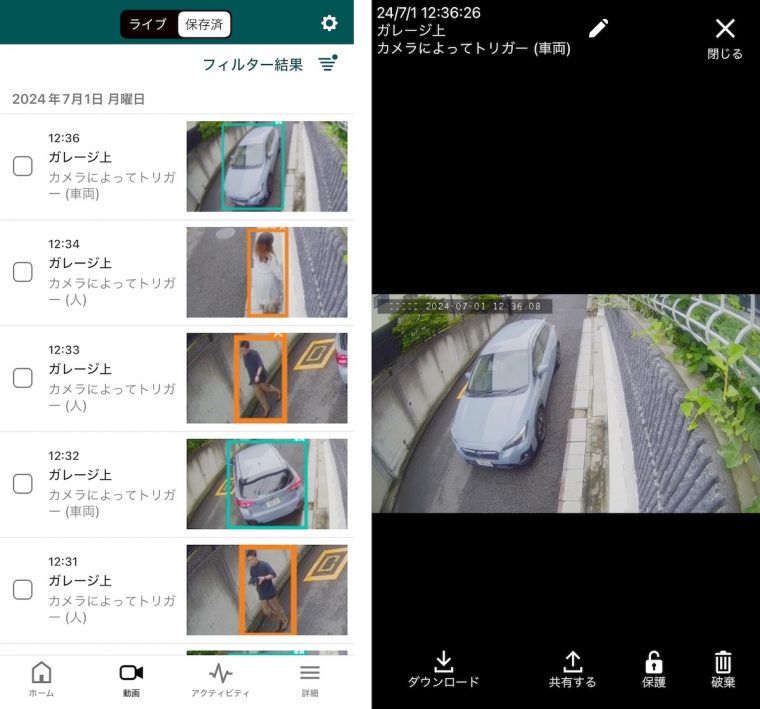

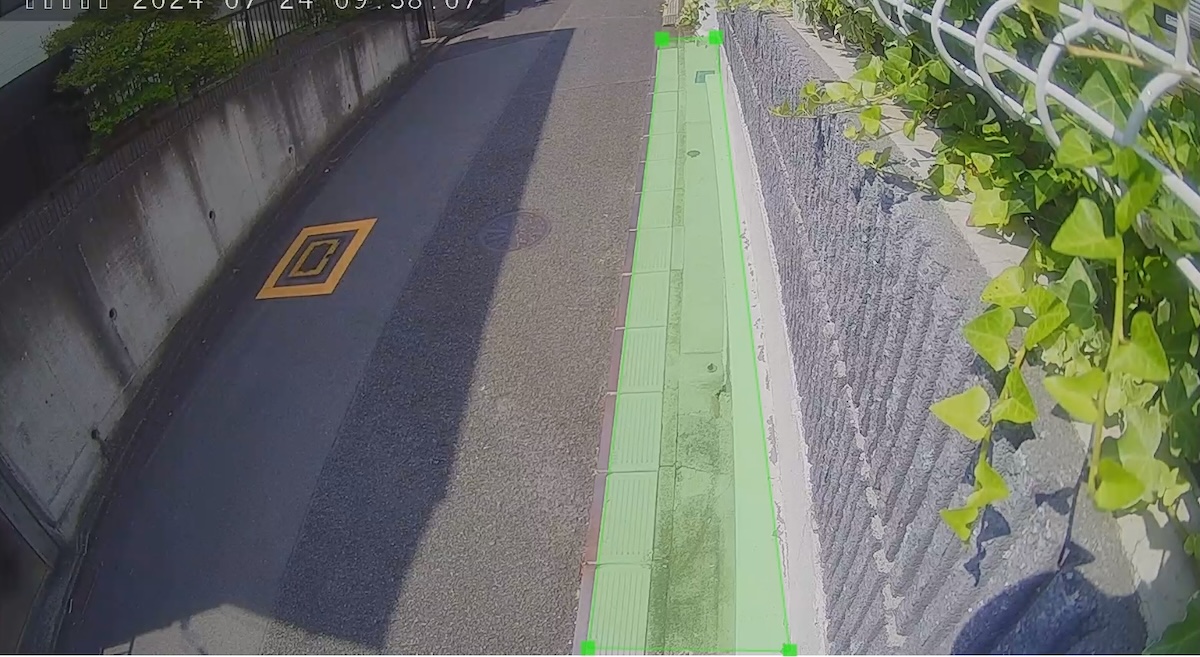

一戸建てに住んでいるなら、防犯カメラは今や必須のアイテムです。最近のモデルはバッテリー駆動でWi-Fi接続が可能なため、電源工事不要で設置が簡単。高画質の2K・4K対応で、夜間でも人物の顔がくっきり映ります。

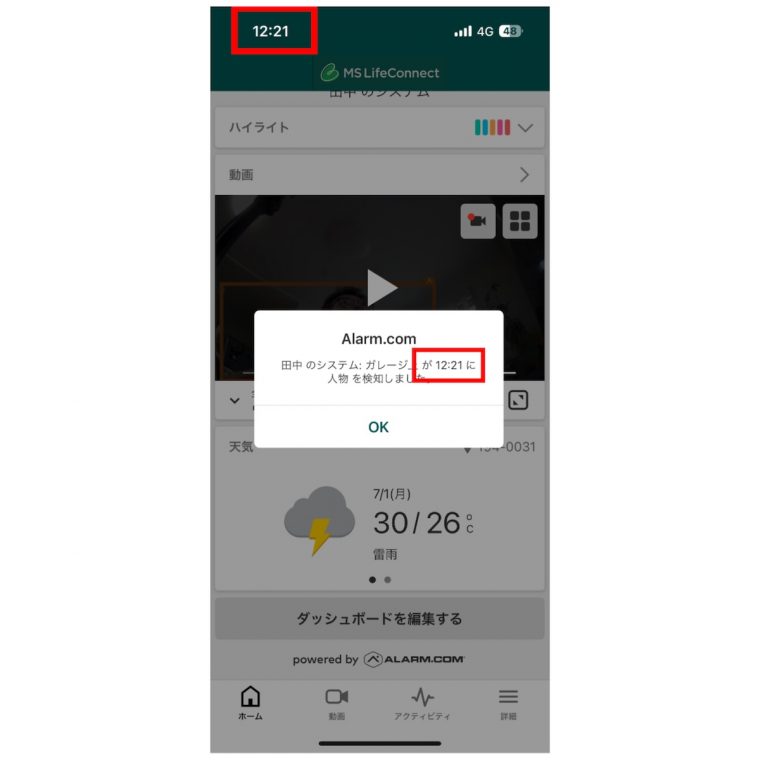

AIや人感センサーを搭載した最新機種では、人やクルマだけをしっかり検知し、風で揺れる木などによる誤作動も大幅に減少。侵入者を見つけたらスマホに通知が届き、リアルタイムで映像を確認。スマホからサイレンを鳴らしたり、声をかけて威嚇したりすることも可能です。

外出中でもスマホ一台で対応できるのが、防犯カメラの大きな強み。さらに、クラウド保存に対応したWi-Fiモデルなら、映像が自動で保存され、カメラが壊されたり盗まれたりしても記録が残るため安心です。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その7】

注意点としては、バッテリー式カメラでは検知が遅れることがあるため、顔が映っていないなどのリスクが挙げられます。1台は電源接続型にするなど、設置場所に応じた工夫が必要。

死角をなくすためには複数台の設置がおすすめです。特に玄関や門扉、駐車場周りは設置必須。自転車やバイクの盗難にも備えられます。防犯カメラは侵入だけでなく、詐欺や不審者の特定、周囲の犯罪防止にもつながる頼もしい存在です。

インターホン: 不審者を寄せつけない第一関門

空き巣の多くは、留守かどうかをインターホンで確認します。これを逆手に取り、カラー録画付きのインターホンを導入することで、在宅を装いながらの対応が可能に。Wi-Fi接続タイプなら、スマホで外出先からもリアルタイム応答でき、映像を見て不審な人物を判別できます。さらに、人感センサー付きモデルなら、インターホンを押される前から録画が始まり、怪しい動きも記録されるため、未然防止と証拠確保の両方に役立ちます。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その8】

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その9】

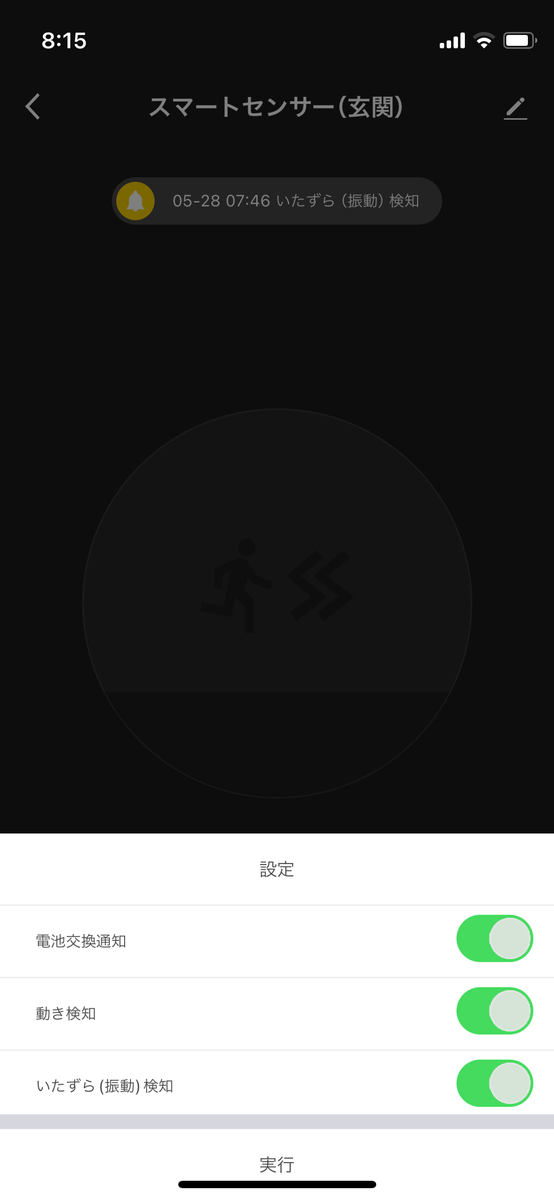

窓センサー: IoTで侵入を即時検知

先に紹介した窓センサーは侵入があった場合に大音量のサイレンを鳴らしますが、IoTモデルは窓が開けられたらスマホに通知が飛びます。異常があれば、室内カメラで確認し、侵入者を室内カメラのスピーカーで威嚇することができます。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その10】

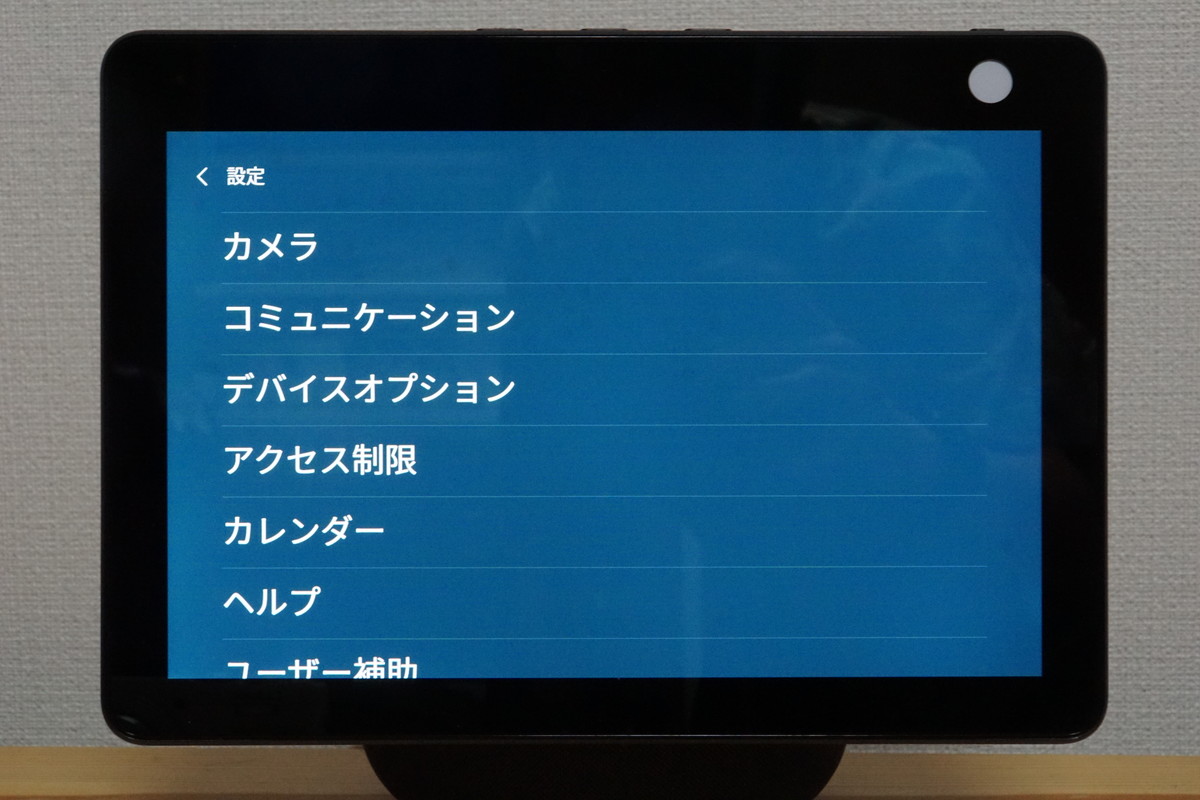

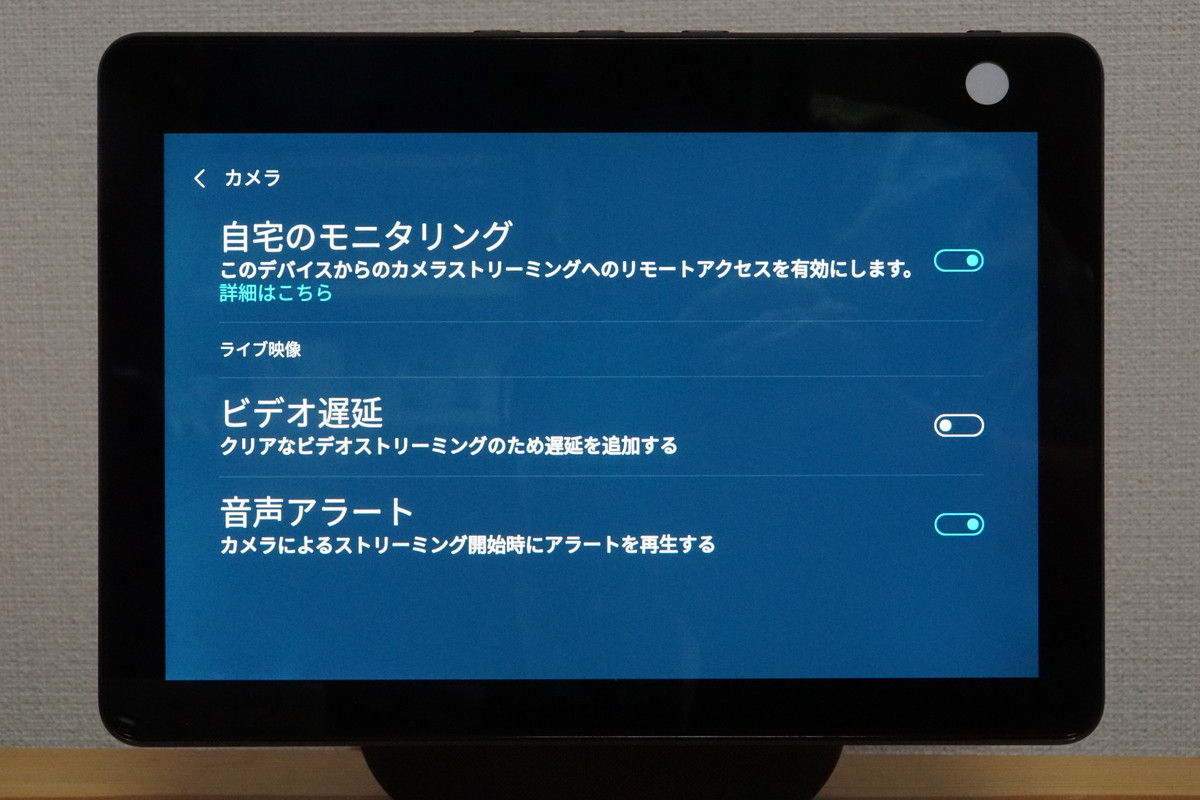

室内カメラ: 侵入後の安全確認と通報の判断材料に

防犯カメラや窓センサーが反応した際、室内の状況を即確認できるのが室内カメラの強み。例えば2階で寝ている時に階下から物音がするという場合、不用意に1階に行ってしまうと侵入犯と鉢合わせになって危険なことになるかもしれません。

室内カメラがあればスマホで階下を確認でき、侵入者がいればそのまま警察に通報できます。外出している時に防犯カメラから通知が来た場合にもチェック可能。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その11】

離れて暮らす家族にはクラウドモデルを

離れて住む親が心配という場合にもクラウドモデルを選びましょう。インターホン、防犯カメラ、室内カメラをクラウドモデルにすれば、離れた場所からでも現状が確認でき、万が一のときにも早期発見、早期対処が可能になります。

GPSトラッカー: 盗難後でも“見つけ出す”最後の手段

物理的なロックだけでは防ぎきれない昨今の車両盗難。GPSトラッカーはクルマやバイク、自転車にこっそり取り付け、万が一の盗難時にも追跡が可能です。最近の機種は、GPS衛星・携帯基地局・Wi-Fiの3種を使って高精度に位置を把握。盗難に気づいたらスマホで即座に現在位置を確認し、警察に通報できます。

トラッカーは見つかりにくい場所に設置するのがコツ。ナンバープレートの盗難にも備え、ロックボルトの導入も併用したいところです。

【絶対に準備すべき防犯グッズ: その12】

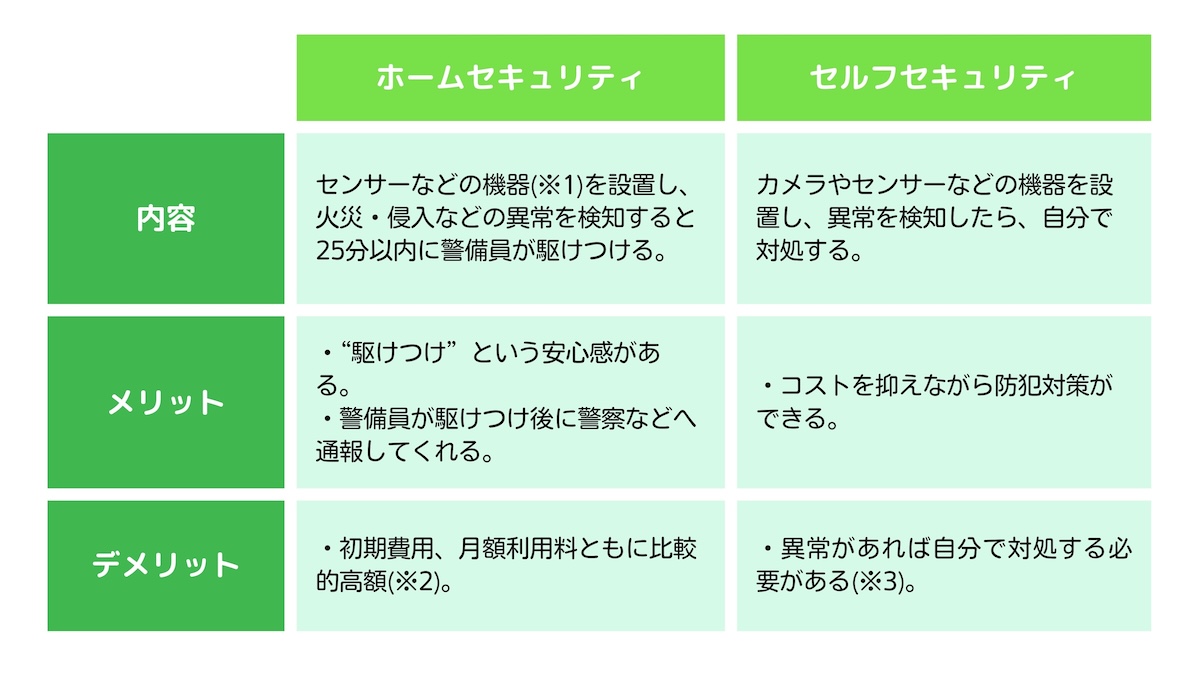

プロに守ってもらう安心感: セキュリティサービス

近年増えている“闇バイト”による押し込み強盗は、従来の犯罪とは異なり、犯人が素人であることも多く、予測不能かつ乱暴な手口が目立ちます。こうした相手に自力で対応するのは非常に危険なため、プロのセキュリティ会社に守ってもらうという選択肢が、安心を得るために有効です。

例えば、セコムは本格的なホームセキュリティを提供しており、窓や扉のセンサー、空間センサー、フラッシュライト、非常ボタン、火災センサーなどがセットになっています。異常が発生すれば、スタッフが即座に駆けつけてくれるサービスで、月額7920円(税込)。初期費用として工事料や保証金はかかりますが、トータルで信頼性の高いサービスです。

一方、費用を抑えたい人向けにはアルソックの「ホームセキュリティ」プランがあります。月額990円(税込)から利用可能ですが、センサー数が少なく、異常時には自分で依頼しないとガードマンが来ない仕組みで、派遣費用も別途必要。コストは魅力的ですが、主にアパート住まいの一人暮らし向けのサービスといえるでしょう。

セキュリティサービスを導入すると、家の外にステッカーやフラッシュライトが設置され、目に見える防犯対策として犯罪抑止にもつながります。旅行や出張が多い家庭や、一人になる家族がいる場合は特に心強いサポートになります。家族を守るために、プロに任せるという選択肢は、いまやスタンダードになりつつあります。

まとめ: 小さな対策の積み重ねが大きな防犯になる

防犯は「どう意識し、どう行動するか」の積み重ねが大切です。ツーロックや防犯フィルム、防犯カメラの設置など、小さな対策でも積み上げれば大きな抑止力になります。完璧を目指すより、できることから一歩ずつ始めることが、防犯意識を高める第一歩です。

また、自分の暮らしや環境に合った対策やグッズ選びも重要。一戸建てか集合住宅か、外出の頻度、家族構成などによって必要な対策は変わります。さらに、防犯カメラやセンサーだけでなく、プロの力を借りるセキュリティサービスも選択肢のひとつ。費用やサービス内容を比較し、自分に合った方法で安心を積み上げていくことが大切です。

【解説者】

近藤 克己

IT・家電フリーエディター/ライター。パソコン流通専門誌編集、家電流通専門誌編集長を経てフリーランスに。過去に、家電量販店の顧問も務めていた。現在、IT・家電を中心に編集・執筆を行うが、防災・防犯に関しても取材・執筆・編集を多数行っている。

」を採用していること。2in1ロボット掃除機のモップは、1枚のモップを押し付けながら掃除するか、2つのモップを回転させながら掃除するタイプが主流。ローラータイプはかなり珍しいのですが、水拭きはやはりコレがいい! と思うのです。

」を採用していること。2in1ロボット掃除機のモップは、1枚のモップを押し付けながら掃除するか、2つのモップを回転させながら掃除するタイプが主流。ローラータイプはかなり珍しいのですが、水拭きはやはりコレがいい! と思うのです。