「子どもたちの学びを止めてはならない」——新型コロナウイルスの影響を受け、世界中で休校が相次ぐなか、オンラインを介したデジタル教材の活用が注目を集めています。そんな中、日本の教育会社も国内外で学習支援を進めていますが、実は新型コロナの感染拡大以前から、国外でのデジタル教材の普及に取り組んでいる日本企業があります。

それがワンダーラボ社とすららネット社。JICA(独立行政法人 国際協力機構)の民間連携事業「中小企業・SDGsビジネス支援事業」として、途上国の学校に“デジタル教材”という新しい学びの機会を提供しています。コロナ禍の現在、アプリなどによるオンライン学習をはじめ、子どもたちの新たな学習形態や環境などが世界中で試行錯誤されるなか、いち早く開発途上国におけるデジタル教材の活用に取り組んだ両社から、将来あるべき「新しい学び」の可能性と、子どもたちに対する熱い思いを探りました。

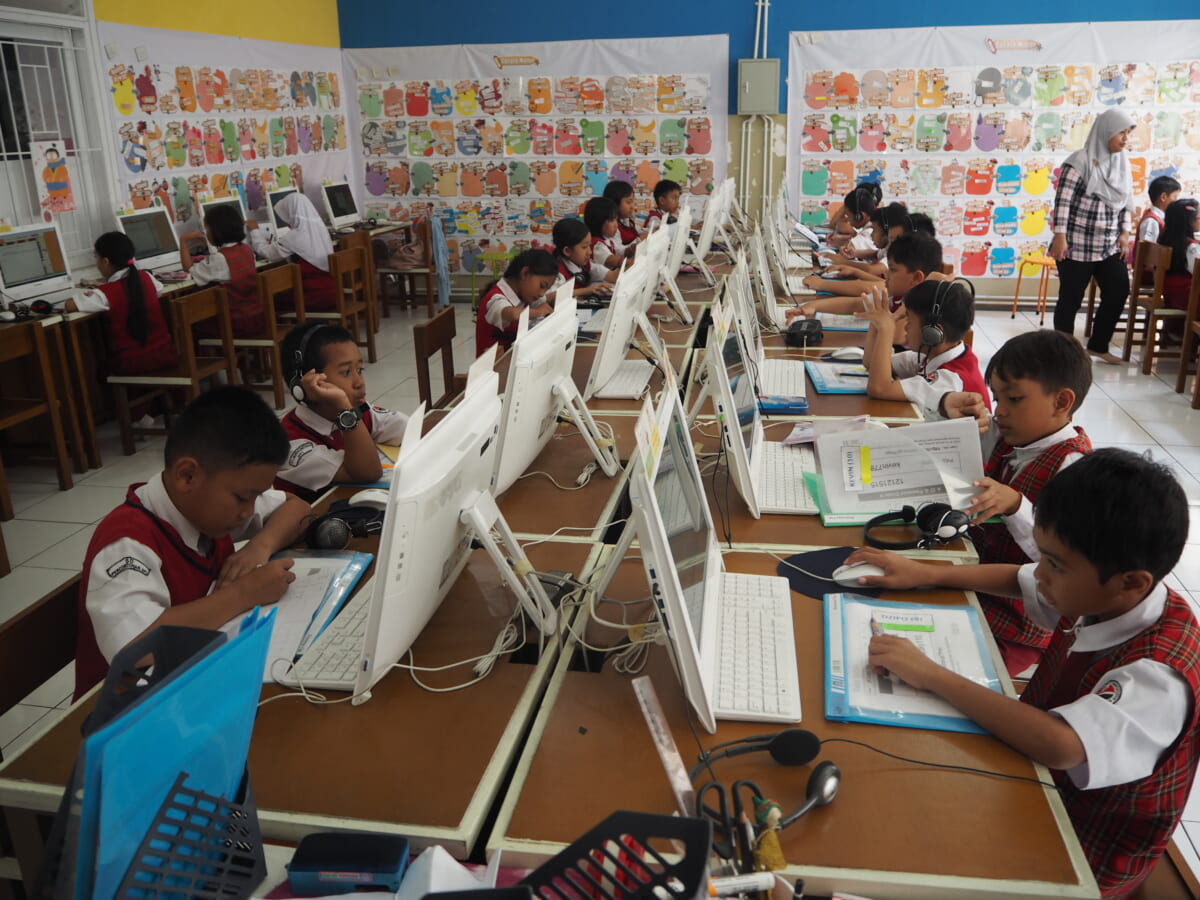

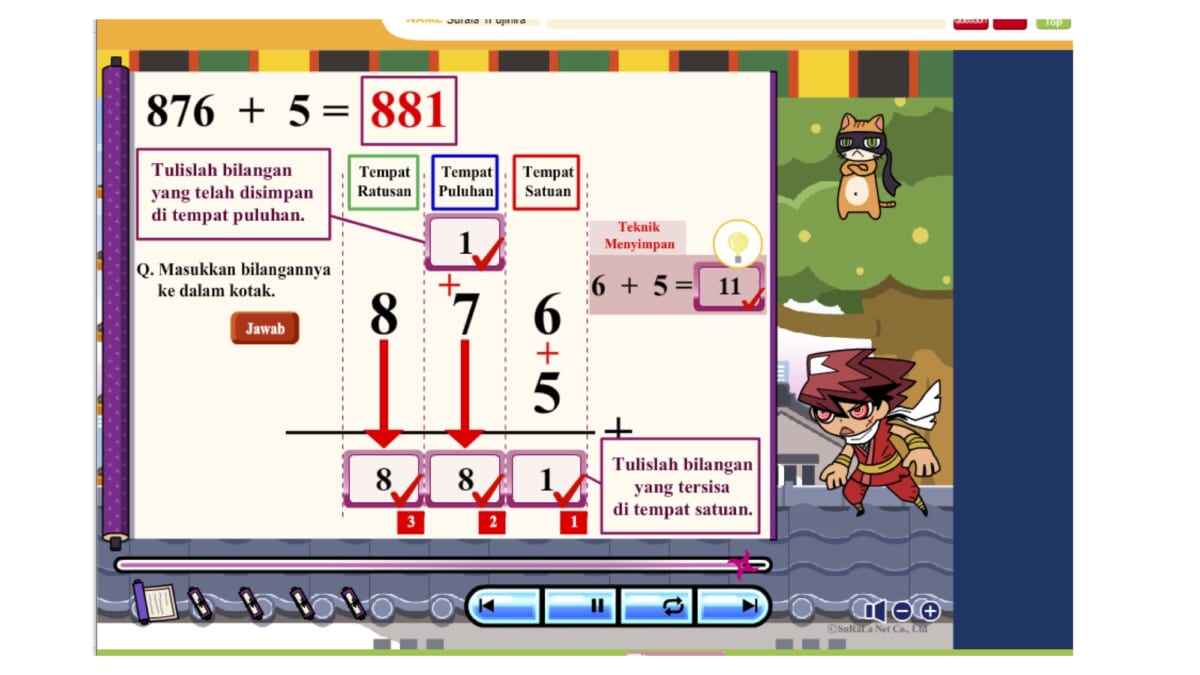

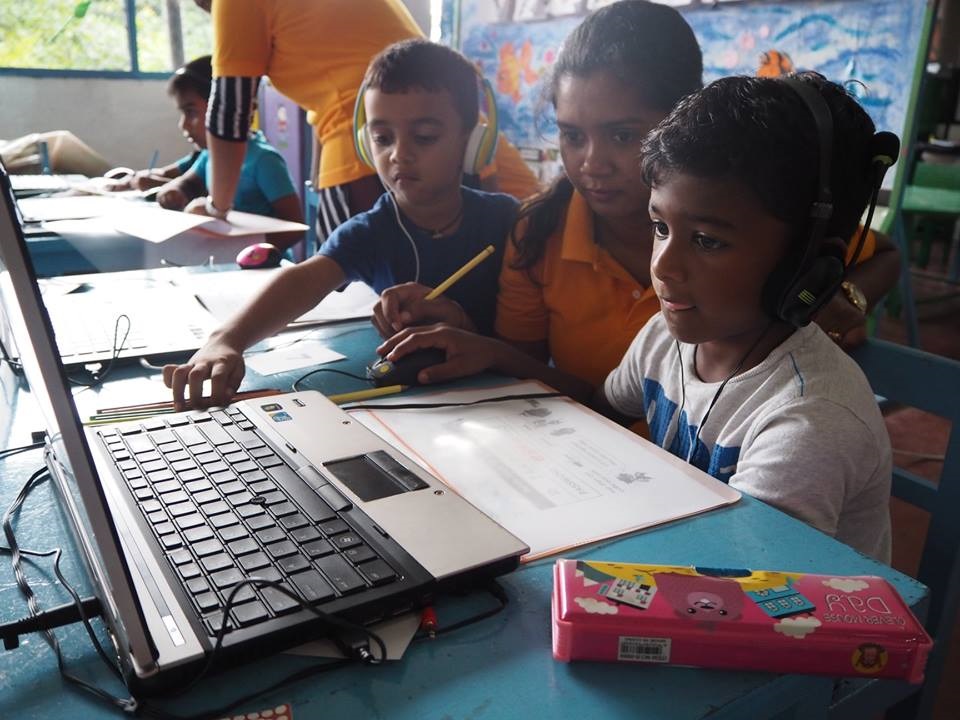

↑インドネシアにおける、すららネット社のデジタル教材「Surala Ninja!」での授業風景

ワクワクする教材を世界中の子どもたちに普及させたい:ワンダーラボ社のデジタル教材「シンクシンク 」

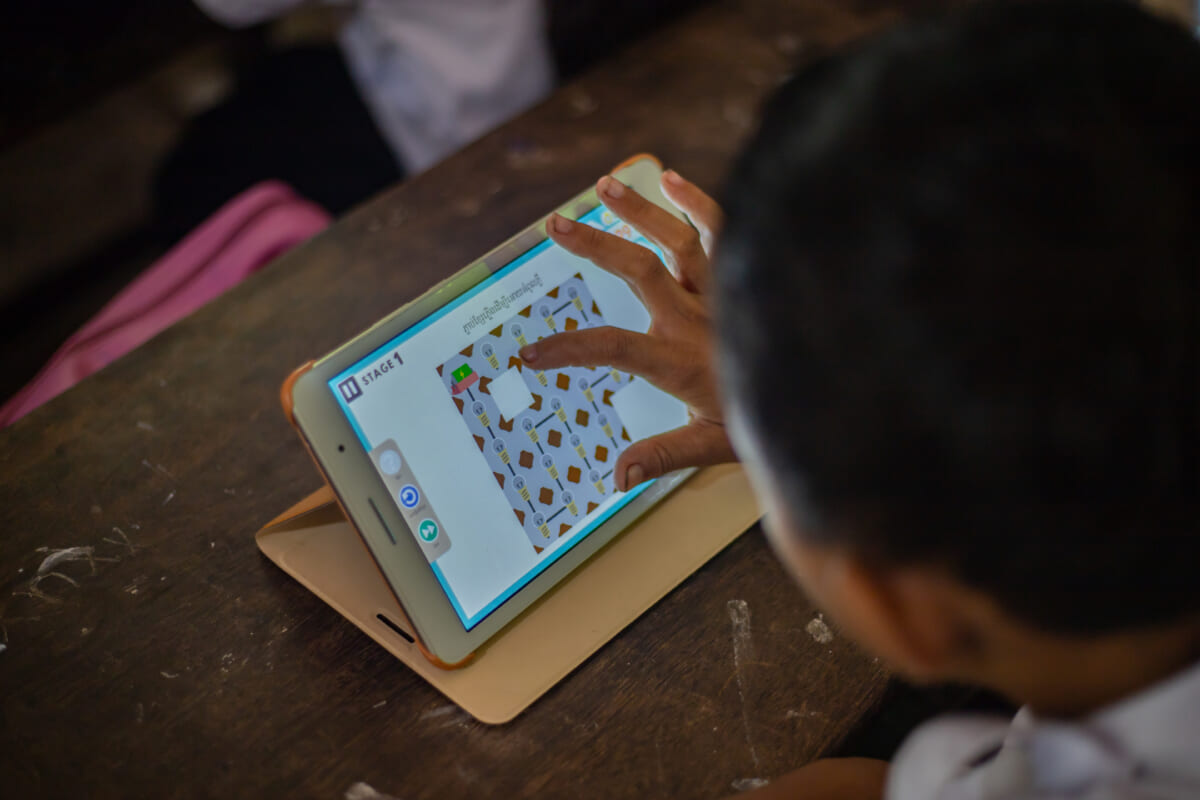

↑授業で「シンクシンク」アプリを使うカンボジアの小学生

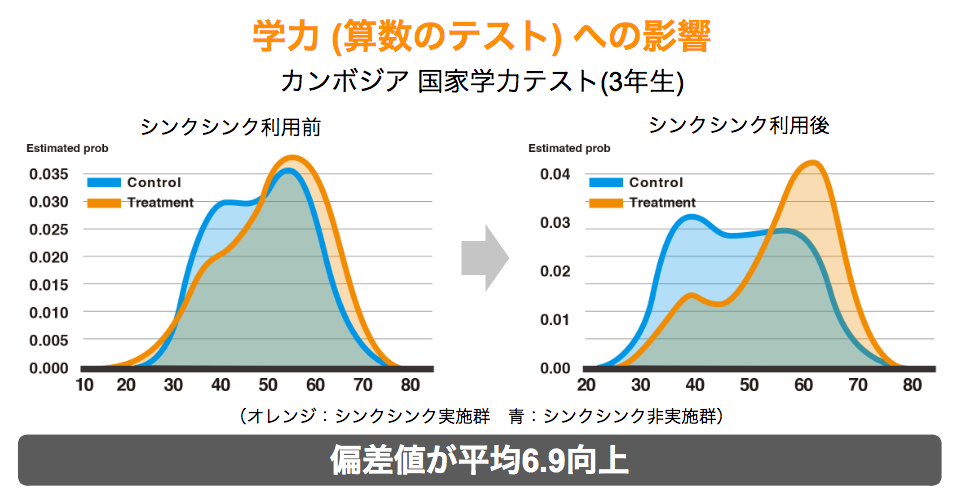

ワンダーラボ社は、算数を学べるデジタル教材「シンクシンク」の小学校への導入をカンボジアで進めています。開発途上国の抱える問題を、日本の中小企業の優れた技術やノウハウを用いて解決しようとする取り組みで、3ヵ月で児童約750人の偏差値が平均6ポイント上がったと言います。「シンクシンク」の特徴をワンダーラボ社の代表・川島慶さんは次のように語ってくれました。

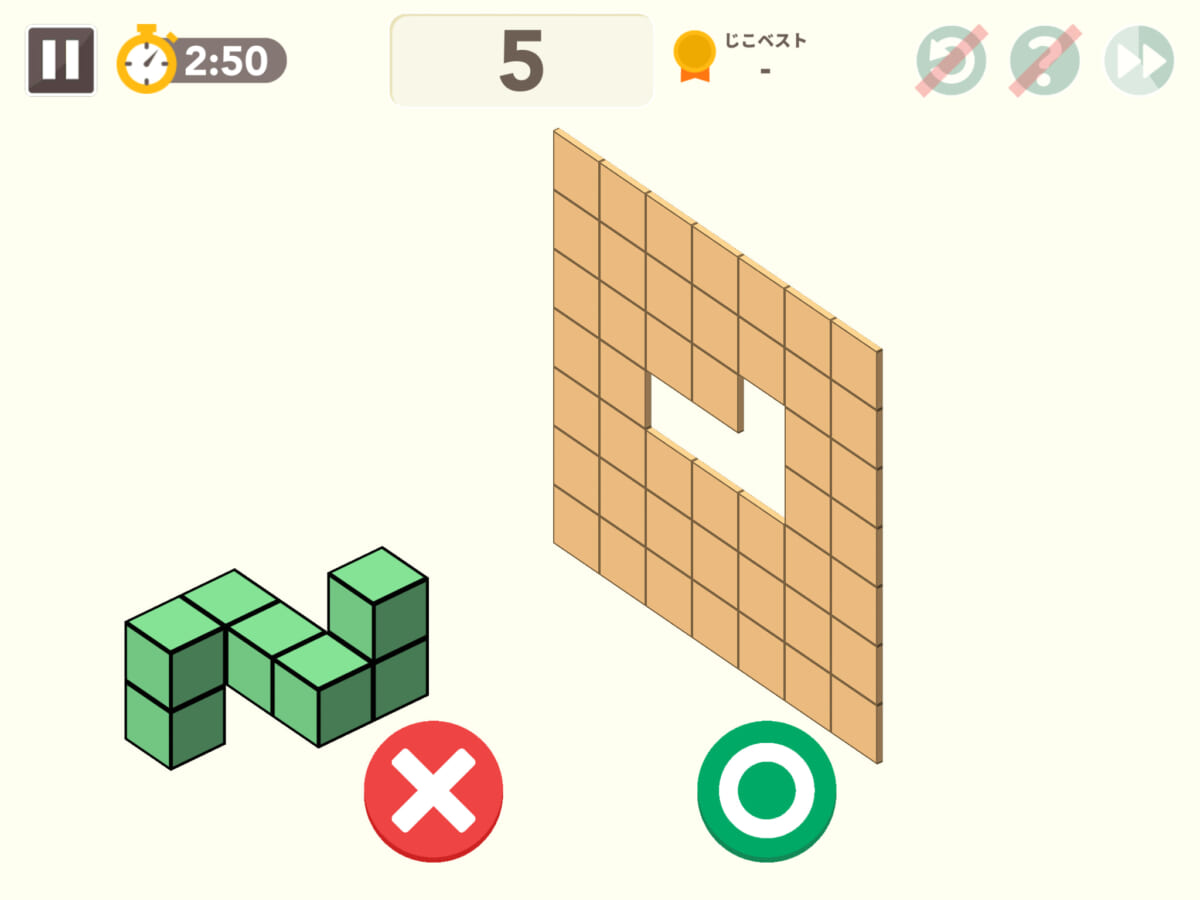

↑「シンクシンク」のプレイ画面

「『シンクシンク』は、図形やパズル、迷路など、子どもたちがまずやってみたい! と思える楽しいミニゲーム形式のアプリです。文章を極力省いて、『これってどういう問題なんだろう?』と考える力を自然と引き出す設計で、学習意欲と思考力を刺激するつくりになっています。外部調査の結果、『シンクシンク』を使っていた子どもたちは、児童の性別や親の年収・学歴など、複数の要因に左右されることなく、あらゆる層で学力が上がっていたことが確認できました。これは、私たちの教材の利点を証明する何よりのデータだと思っています」

↑夢中で問題を解く様子が表情から伝わってくる

川島さんが「シンクシンク」を作ったきっかけは、2011年までさかのぼります。当時、学習塾で主に幼稚園児・小学生を教えながら、教材制作も手がけていた川島さん。子どもたちと接するなかで注目したのは、教材に取り組む以前に、学ぶ意欲を持てない子どもがたくさんいるということでした。子どもが何しろ「やってみたい!」と意欲を持てる教材を、と考えて作ったのが、「シンクシンク」の前身となる、紙版の問題集でした。

「それを、国内の児童養護施設の子どもたちや、個人的な繋がりでよく訪れていたフィリピンやカンボジアの子どもたちに解いてもらったんです。そこで目を輝かせながら楽しんでくれている姿を見て、『これは世界中に届けられるかもしれない』と感じました。ただ、紙教材は、国によっては現場での印刷が容易ではありませんし、先生や保護者による丸つけなども必要です。

そこで注目したのが、アプリ教材という形式でした。タブレット端末は当時まだあまり普及していませんでしたが、必ずコモディティ化し、長期的には公立小学校などにも普及すると考えました。また、アプリならわくわくするような問題の提示にも適していますし、専任の先生や保護者がいなくても、子どもひとりで楽しみながら学べます」

その後、タブレットやスマートフォンは世界に浸透し、現在「シンクシンク」は150ヵ国、延べ100万ユーザーに利用されるアプリとなっています。

↑ワンダーラボ社のスタッフと現地の子どもたち

ワンダーラボ社は、休校が相次いだ2020年3月には国内外で「シンクシンク」の全コンテンツを無料で開放。この取り組みは新聞やテレビなどのメディアでも数多く取り上げられるなど、話題となりました。アプリの無償提供には、どのような思いがあったのでしょうか。

「新型コロナの流行がなければ、各地で私たちの教材を知ってもらうイベントを開催する予定でした。それを軒並み中止にせざるを得なくなる中で、自分たちは何ができるだろうと。お子さまをどこにも預けられず大変な思いをしているご家庭に、少しでも有意義なコンテンツを提供できればいいな、と思ってのことでした」

「アプリは所詮”遊び”」の声をどう覆していくか

ただ、いくらデジタル化が進む世の中とはいえ、「アプリ」という教材の形式が浸透するには、まだまだ壁もあるようです。

「特に途上国においては、ゲームアプリが盛んなこともあり、『アプリは遊びだ』という認識が根強くあります。ただ、カンボジアでも3月の途中から小学校をすべて休校することになり、教育省が映像での授業配信とともに『シンクシンク』の活用を始めたのです。そのおかげもあり、教材としてのアプリの見られ方も多少は変わったのではないでしょうか」とは、JICAの民間連携事業部でワンダーラボ社を担当する、中上亜紀さんです。

スマートフォンやタブレット端末が自宅にあれば教材を使えることもあり、ワンダーラボ社はカンボジアでもアプリの無償提供を約3ヵ月にわたって実施しました。教育省が発信したアプリを活用した映像授業は、約2万ビューを記録するなど好評でしたが、オンラインによる映像授業を視聴可能な地域が、比較的ネット環境が整備された首都プノンペン周辺に偏ってしまうことなどもあり、「いきなり、すべての授業をオンラインに、とはなりません」(中上さん)と、普及の難しさや時間が必要な点を強調します。これを踏まえてワンダーラボ社では、10年単位の長いスパンで、より多くのカンボジアの小学校へ教材を導入できるよう目指しているそうです。

「ワクワクする学びを世界中の子どもたちに広げていきたい」

会社を立ち上げる前から、川島さんが長年抱いているこの夢に向かって、ワンダーラボ社は着実に前進しています。

学力は人生を切り開く武器になる:

「一人ひとりが幸せな人生を送ろうとしたとき、学力は人生を切り開く武器となります。だからこそ、子どもたちの学習の機会を止めてはならないと考えています」

スリランカやインドネシア、エジプトなどの各国でデジタル教材「Surala Ninja!」の普及に取り組んでいるのが、すららネット社です。日本国内で展開する「すらら」のeラーニングプログラムは、アニメーションキャラクターによる授業を受ける「レクチャーパート」と問題を解く「演算パート」に分かれており、細分化したステップの授業が受けられるのが特徴です。国語・算数(数学)・英語・理科・社会の5科目を学ぶことができ、小学生から高校生の学習範囲まで対応。 「Surala Ninja!」 は、「すらら」の特徴を引き継いで海外向けに開発された計算力強化に特化した小学生向けの算数プログラムになります。一般向けではなく、学校や学習塾といった教育現場に提供し、利用されています。

↑「Surala Ninja!」の画面

「『学校に行けない子どもでも、自立的に学ぶことができる教材を作ろう』——これが、『すらら』を開発した当初からのコンセプトなんです」。こう語るのは、同社の海外事業担当の藤平朋子さん。スリランカへの事業進出の理由を次のように明かしてくれました。

↑株式会社すららネット・海外事業推進室の藤平朋子さん

「スリランカでは、

↑「Surala Ninja!」導入校での教師向け研修風景

現在、「Surala Ninja!」はシンハラ語(スリランカの公用語の一つ)・

しかし、最初から事業が順調に進んでいたわけではありません。JICAの「中小企業・SDGsビジネス支援事業」には、2度落選。事業計画やプレゼンテーションのブラッシュアップを重ねて、3度目の正直での採用となりました。

「当時のすららネットは、従業員数が20名にも満たない上場前の本当に小さな会社でした。

↑スリランカの幼稚園での体験授業の様子

また同社は、

複数の国で事業活動する上で苦労しているのは、しかし、当初は詳しいことが分からず、

「緊急事態宣言による休校を受け、日本でも家庭学習にシフトせざるを得ない状況になったとき、私たちの教材の強みを再認識することができました。子どもたちの学力の底上げは、将来の国力をつくることでもあると思っています」

ビジネスモデルの開発やアプリの利用環境の整備など、海外での展開にはさまざまなハードルがあるのも事実。「世界中の子どもたちに十分な教育を」という熱い思いで、真っ向から課題に取り組み続けている両社。官民一体となった教育への情熱が、新しい時代の教育のカタチへの希望の灯となっているのです。

【関連リンク】

・ワンダーラボ社のHPはコチラ

・すららネット社のHPはコチラ

・JICA(独立行政法人 国際協力機構)のHPはコチラ

・中小企業・SDGsビジネス支援事業のHPはコチラ