自宅の防犯について、不安に思ったことはありませんか? 都市部では特に、近隣との付き合いが少なく、例えばエレベーターに乗り合わせた人が同じマンションの住人かどうか、わからないこともしばしば。集合住宅につけられた防犯カメラやオートロックが、きちんと機能しているのか知らない人もいるでしょう。

夏になると窓を開け放したままにする機会が多くなり、防犯への意識が低くなりがちです。物騒な事件があとをたたない中、家と我が身を守るにはどうしたらいいのか、日本防犯学校の桜井礼子さんに聞きました。

防犯意識を持つことがセキュリティの第一

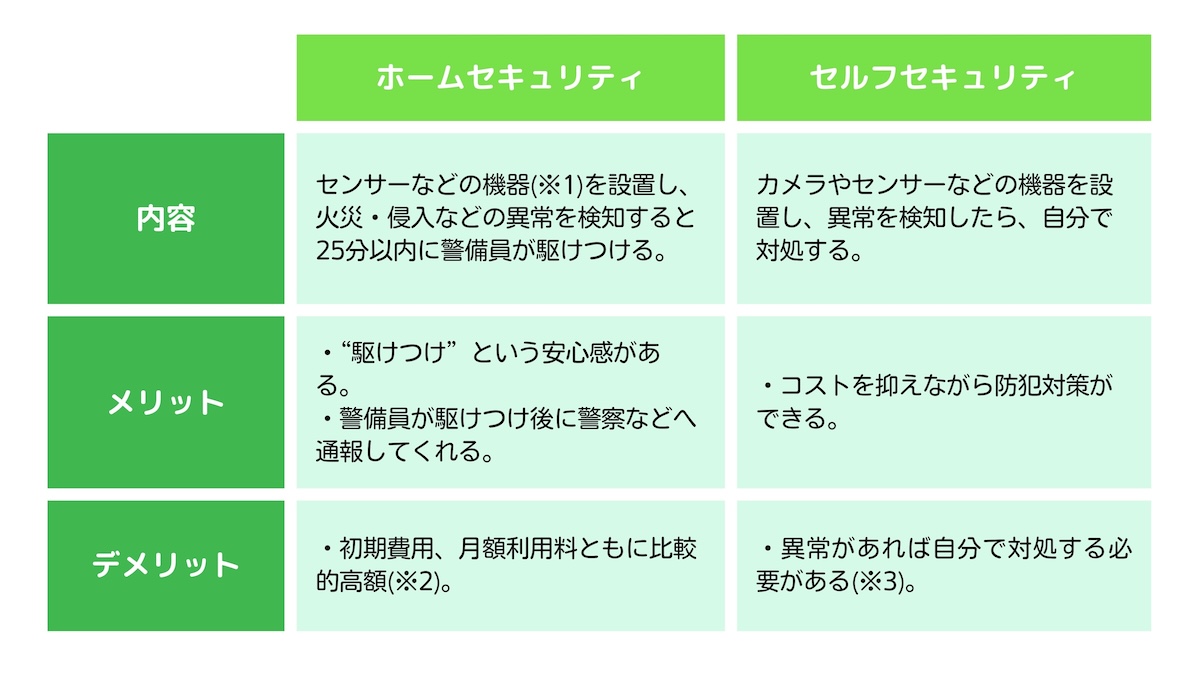

「ホームセキュリティ」と聞くと、まず警備会社のセキュリティを思い浮かべる人が多いかもしれません。実際に賃貸物件でも、警備会社と契約し、インターフォンなどには施錠確認のセンサーがついていたり、火災感知器やボタンひとつで通報できるサービスが付帯していたりなど、安心して暮らせる機能が備わっている物件が増えてきています。ひとり暮らしの人や、子どもの留守番時間が長い家庭、高齢者がひとりでいる時間の多い家では、特にこのようなシステムがあると安心です。

「認知されている犯罪件数が大幅に増えているわけではありませんが、近年の傾向として、物を盗むだけの侵入窃盗が、暴行や脅迫をともなう侵入強盗に発展しているなど、犯罪の凶悪化が目立っています。何らかの防犯対策がなされているとわかると、侵入に時間がかかって入りにくさを感じるため、犯罪者のターゲットから外れる可能性が高まりますから、安心して暮らすためにも防犯対策することが重要です」(日本防犯学校・桜井さん、以下同)

しかし、セキュリティが施してある物件でも、注意すべき点はあるそうです。

「ここは大丈夫だからと、入居者自身の防犯意識が薄れてしまうことも。セキュリティシステムがあることはもちろん良いのですが、第一に大切なのは、防犯意識を持つことでしょう。たとえば、宅配業者や警察、警備会社などを装った押し込み強盗は、自ら鍵を開けて犯罪者を迎え入れてしまうことで発生します。ホームセキュリティが万全でも、防犯意識が薄いと犯罪被害にあう危険性が高まるのです」

安全な賃貸物件を選ぶための3つのポイント

物件を選ぶときにいちばんに気をつけなければならないのは、その物件がどれくらい安全か、でしょう。では、不安の少ない物件にはどのようなポイントがあるのでしょうか?

「街や自治体による、侵入犯罪者に狙われにくい住宅を推奨する『防犯優良住宅認定制度』という取り組みが始まってきています。いくつかの審査基準に達した物件が認定され、数年ごとに審査し直し更新されていくものです。このような物件を選ぶのもひとつの手だと思いますが、それ以外にも注意して見ていただきたいポイントが3つあります」

1.部屋までの通路は、見通しのよい場所を選ぶ

オートロックや管理人が常駐している集合住宅は、エントランスで人目につきやすいので比較的安全といえますが、そこから部屋にたどり着くまでの道のりに死角がないか、考えてみましょう。

「階段の場合、外から見える外階段ではなく、完全に室内になっている内階段がありますよね。内階段は道路などの人目があるところから完全に見えなくなるので、侵入者には好都合な場所と言えます。廊下についても同じことが言えるでしょう。また、集合住宅自体が高いブロック塀で囲まれている場合も、外からの見通しが悪くなるので注意が必要です」

2.施されている防犯対策が機能しているか確かめる

オートロック扉があるにもかかわらず、ゴミ集積場へのドアや裏口からは誰もが侵入できるようになっているなど、意味のある防犯対策になっているかどうかについては、確認が必要です。

「エレベーターやエントランスについているカメラがフェイクだったり、入口に警備会社のシールが貼ってあっても契約が終了していたり、防犯対策であるはずのものが見せかけだけだったという場合があります。それ自体が防犯になっていないと断言はできませんが、何か起きた場合には何の役にも立たないので、フェイクなのか稼働しているのか知っておくことが最低限必要です」

3.正面入口以外の侵入経路がないか確認する

集合住宅の正面が大通りに面していたり、人通りが多かったりして安全に見えても、別の侵入経路があると、犯罪者の目にとまりやすくなります。

「ベランダの横に雨どいがあったり、ベランダ越しに隣の部屋へ行ける構造だったり、また、屋上に簡単にあがれる物件は、犯罪者が侵入する経路になりますから、女性のひとり暮らしでは避けたほうが賢明でしょう。近隣の犯罪情勢をインターネットなどで調べて、犯罪が多発している地域は避けるなど、情報収集も必要です。また、玄関ドアに鍵がひとつしかないところ、窓のサッシのクレセント錠がダブルロックではない物件は、鍵つき補助錠をつけるなどの対策をしてください」

セキュリティシステムのある家に住むことだけでなく、自身で安心できる空間をつくることが大切です。次は、具体的におすすめの防犯グッズや防犯に対してできることをピックアップしていただきました。

自分でできるセキュリティ対策とは?

セキュリティについてできることは、セキュリティシステムのある家に住むことだけではありません。自分でできることを日々続けたり、備えつけられる防犯グッズなどを使ったりしながら、安心できる空間をつくることが大切です。ここでは具体的におすすめの防犯グッズや防犯に対してできることを、引き続き日本防犯学校の桜井礼子さんに聞きました。

1.玄関だけでなくポストも施錠する

玄関の鍵はもちろんのこと、外につながる出入り口はすべて施錠すること。

「玄関はドアチェーンもきちんとかけ、来訪者が来てもチェーンをかけたまま対応してください。荷物を受け取るときは、どこから何が届いたのかインターフォン越しに尋ねて、思い当たるときにだけ受け取るようにします。また、サッシや、ベランダの履き出し窓には、必ず補助錠をつけましょう」(日本防犯学校・桜井さん、以下同)

ポストについては2でも触れますが、ここも鍵は必ず施錠しましょう。ダイヤル式のポストは、数字を合わせたまま施錠せずにいる人も多く見受けられます。ポストには個人情報が詰まっていますから、どんな人物が何人で住んでいるのかなどの情報を犯罪者に与えないようにしましょう。

工具がなくても簡単に取りつけられるサッシ用の補助錠。振動があっても、内部の歯車が固定されているので、緩みません。「補助錠があると、開錠の時間が倍はかかると言われています。侵入というと玄関ドアのピッキングが思いつきますが、窓も入りやすい入口のひとつであることを忘れないようにしましょう」

ベッセル「まど番す(つまみ式)」

付属の強力両面テープを使い、女性でも簡単に取り付けができる窓用補助錠。スライド式なのでロックをしながら窓を少し開けることも可能です。「鍵式なので、侵入者の手が届いたとしても、ロックを解除される心配がないタイプです」

日本ロックサービス「はいれーぬ 鍵つき」

2.個人情報が外部に漏れないよう注意する

個人情報がわかると、その家に住む人の生活パターンが見えやすくなり、犯罪者に侵入する機会を与えてしまうことがあります。

「ポストや玄関の表札は苗字だけにしましょう。女性のひとり暮らしなら、そうだと悟られないよう、玄関先に男物の靴や傘を置くのもおすすめです。玄関先のデコレーションや表札の文字などからも伝わってしまうものがありますし、ひとり暮らしであれば、女性らしい色のカーテンやレースものは避けるなど、外から見えるインテリアにも注意が必要です」

3. 近所の人との協力体制をつくる

集合住宅では、どんな人がどの部屋に住んでいるか知ることも大切な防犯対策です。

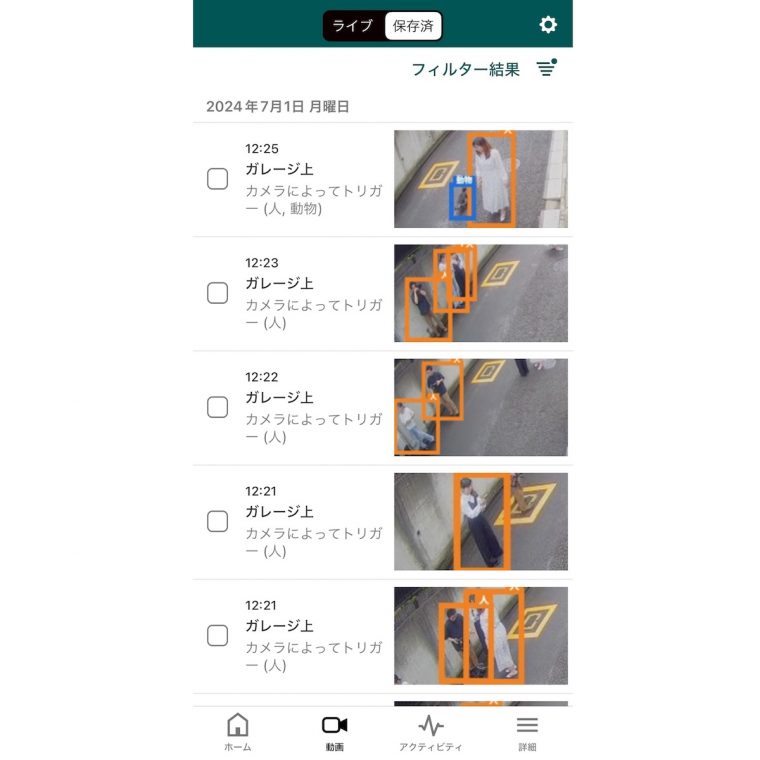

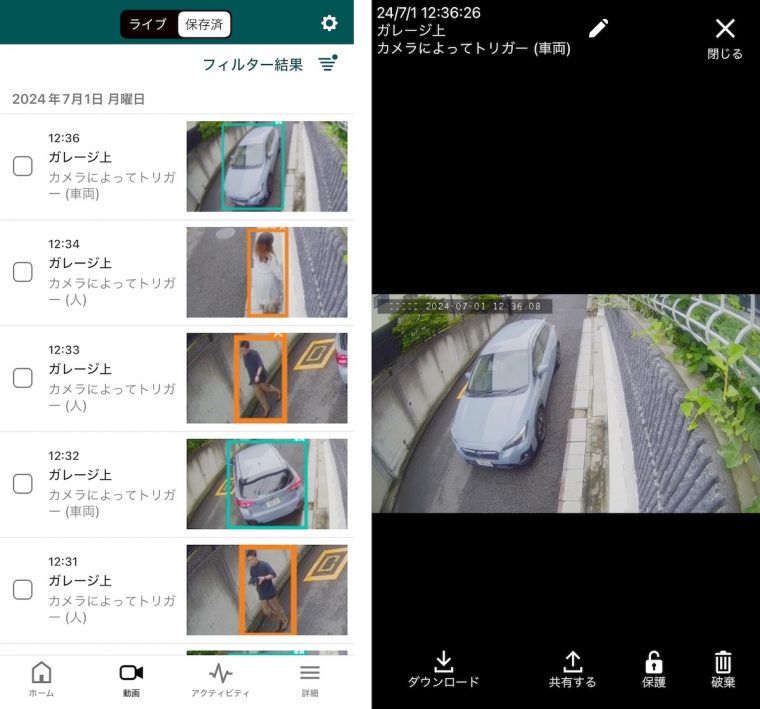

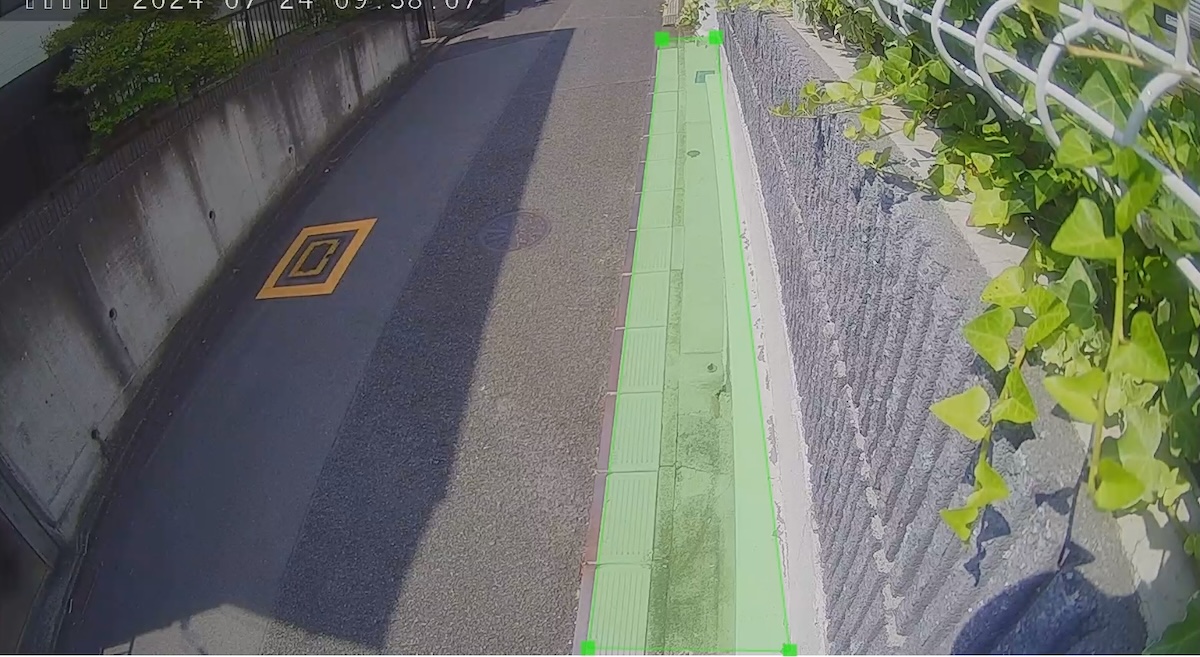

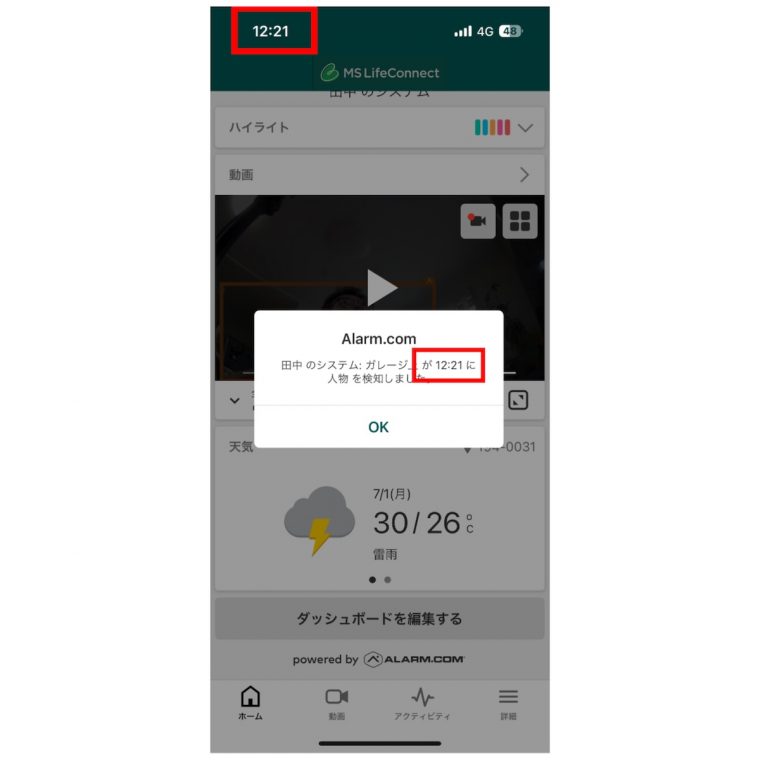

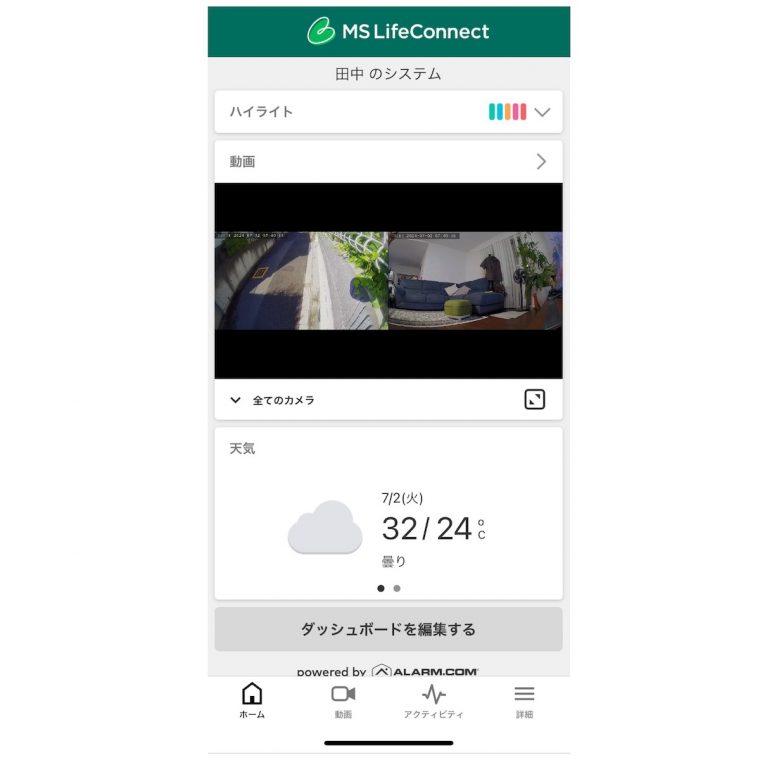

「マンション内で会う人の顔を覚えたり、積極的に挨拶したりすることが、犯罪者が侵入しにくい雰囲気づくりにつながります。町内会やマンションの自治会などがある場合はなるべく顔を出すのも良いでしょう。また、室内の様子がわかるようなホームネットワークシステムを導入しておくと、万が一侵入者があったとき、遭遇してしまう危険を回避することができておすすめです」

スマートフォンと連動して室内を見守るカメラ。会話もできるので、子どもとの会話やペットへの指示などにも使えます。「カメラに内蔵されたセンサーが温度や音を感知すると、スマートフォンに通知がいき、カメラの映像を見ることができます。カメラは最大4台つけられ、赤外線LEDで夜間でも映像を確認できて便利です」

パナソニック「ホームネットワーク システム KX-HJC200K-W」

4.外から見て留守であることがわからないようにする

出勤時間や帰宅時間などが外から見てわからないようにすることで、部屋への侵入をしにくくする可能性がありますから、留守のときでも人気があるよう装うことも大切です。

「外出時は、外から室内が見える部屋の照明をつけておくのも良いでしょう。リモコンつきで、照明の点灯時間がセットできるタイプのものもありますので、外が暗くなる時間に点灯するようセットするなどして使ってみてください」

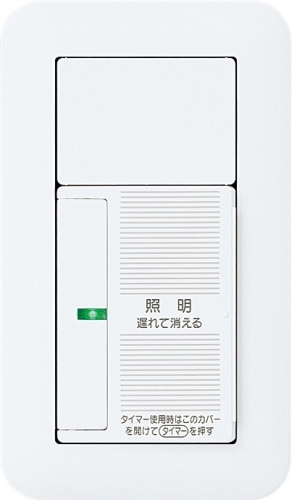

普段はスイッチとして使用でき、留守のときは照明の留守番タイマーが設定できる仕掛けになっている防犯グッズ。「家にいないときに照明をつけておくと防犯にはなりますが、電気代が気になりますので、タイマー予約して生活パターンを悟られないようにするのが良いでしょう」

パナソニック「あけたらタイマ(2線式)」

防犯グッズは上で紹介したもの以外にも、お手軽なものから家全体を守れるようなハイスペックなものまで、さまざまな種類があるので、部屋のタイプに合わせて選んでみてください。

また、これから引っ越しを考えているならやはり、ホームセキュリティのある部屋や防犯優良住宅に認定された部屋をリクエストして物件探しをしてみるのは大事な対策です。例えばダイワハウスの賃貸物件「D-room」には、ホームセキュリティシステムを搭載した「防犯配慮型賃貸住宅」が用意されています。

↑センサーが異常を感知、あるいは非常ボタンを押すことでシステムが作動、ALSOKやSECOMといった契約する警備会社から警備員が駆けつけるので、外出時も在宅時も安心です

犯罪は、自宅にいるときでさえ、誰でも巻き込まれる可能性があります。常に防犯意識を持つことを心がけましょう。

【プロフィール】

防犯アナリスト / 桜井礼子

日本初の女性防犯アナリスト。一般社団法人日本防犯学校講師。防犯界の第一人者で予知防犯提唱者「梅さん」こと梅本正行氏に12年間師事し、事件現場の検証と取材に携わる。女性・母親・高齢者の親を持つ立場で、弱者を犯罪被害から守る予知防犯を提唱する活動を展開している。

取材・文=吉川愛歩 構成=Neem Tree

GetNavi webがプロデュースするライフスタイルウェブメディア「@Living」(アットリビング)でくわしく読む

(@singe) August 10, 2024

2月6日に不正アクセスを受けたと産総研が発表。副理事長以下の対策本部を設置して詳細を調査するとともに、システム停止・緊急点検などの対策にあたっているという。

2月6日に不正アクセスを受けたと産総研が発表。副理事長以下の対策本部を設置して詳細を調査するとともに、システム停止・緊急点検などの対策にあたっているという。