近年、日本のボールペンはめざましく進化しています。サラサラした書き心地を実現するだけでなく、手帳にぴったりの細字を究めたりストレスなく書けるよう軸を改良したりと、さまざまな工夫がなされています。なんとなくそのへんにあったノベルティのボールペンを使っている……そんな人にも、低価格ながら高い品質をもつボールペンの存在を知ってほしい!

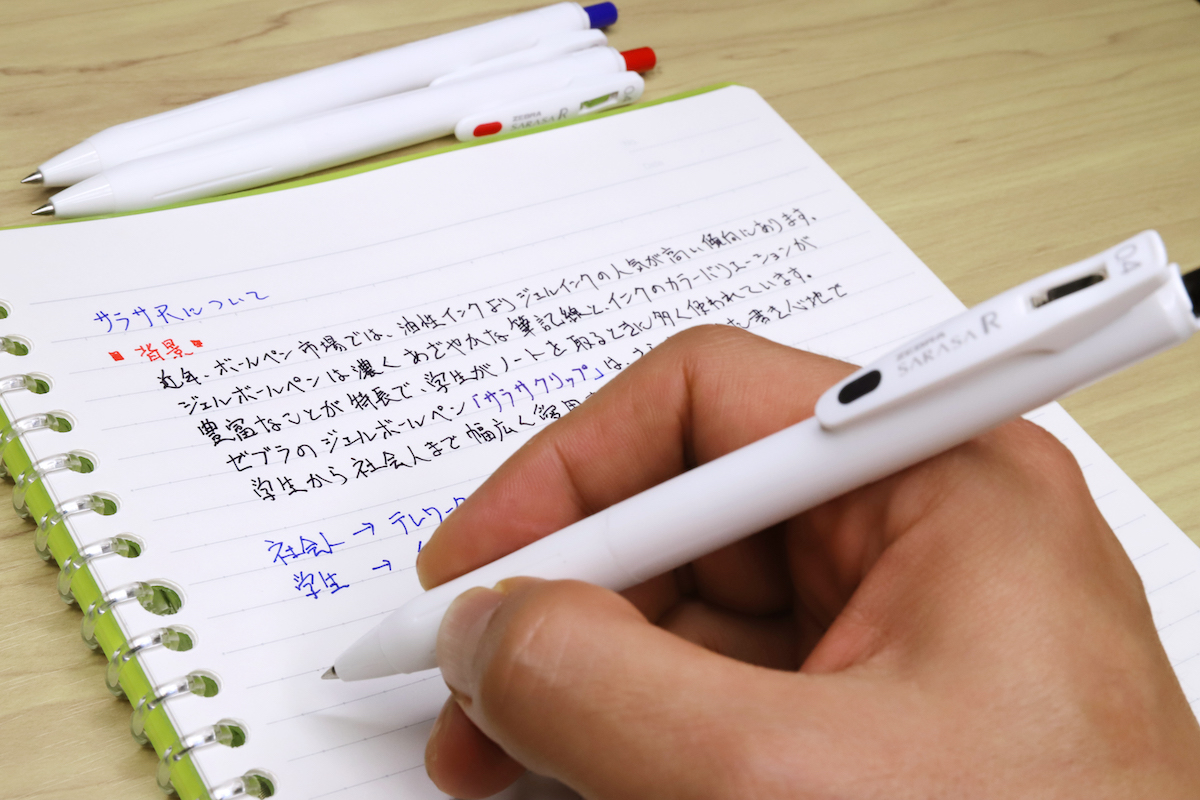

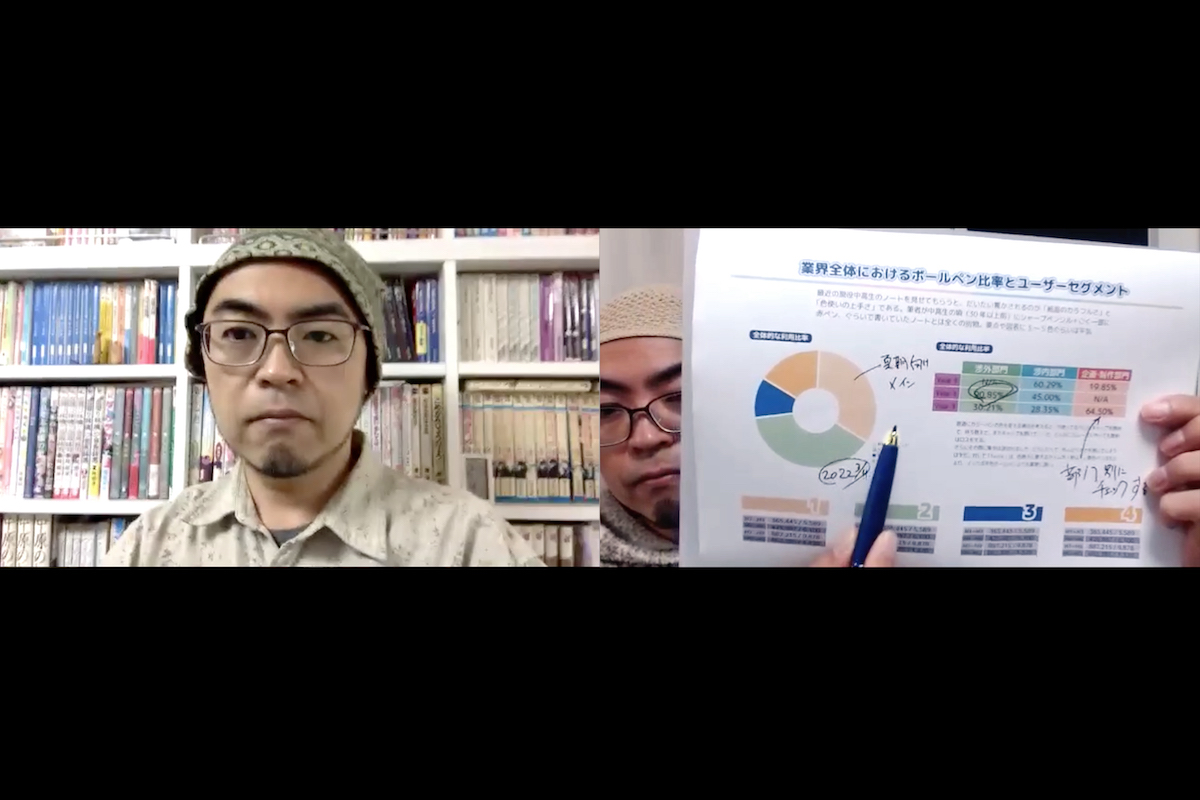

そこで今回は、最新の国産ボールペンの傾向とともに、注目の新商品を紹介。さらに自分に合ったボールペンの選び方についても解説します。文房具ライターとして、筆記具をはじめとする文房具のトレンドをウォッチし続けているきだてたくさんに教えていただきました。

知っておきたい、ボールペンの種類

まずは、ボールペンの基礎知識からおさえておきましょう。私たちがふだん目にするボールペンは、インクの種類で大きく3つに分類できます。

【ボールペンに使われるインク3種】

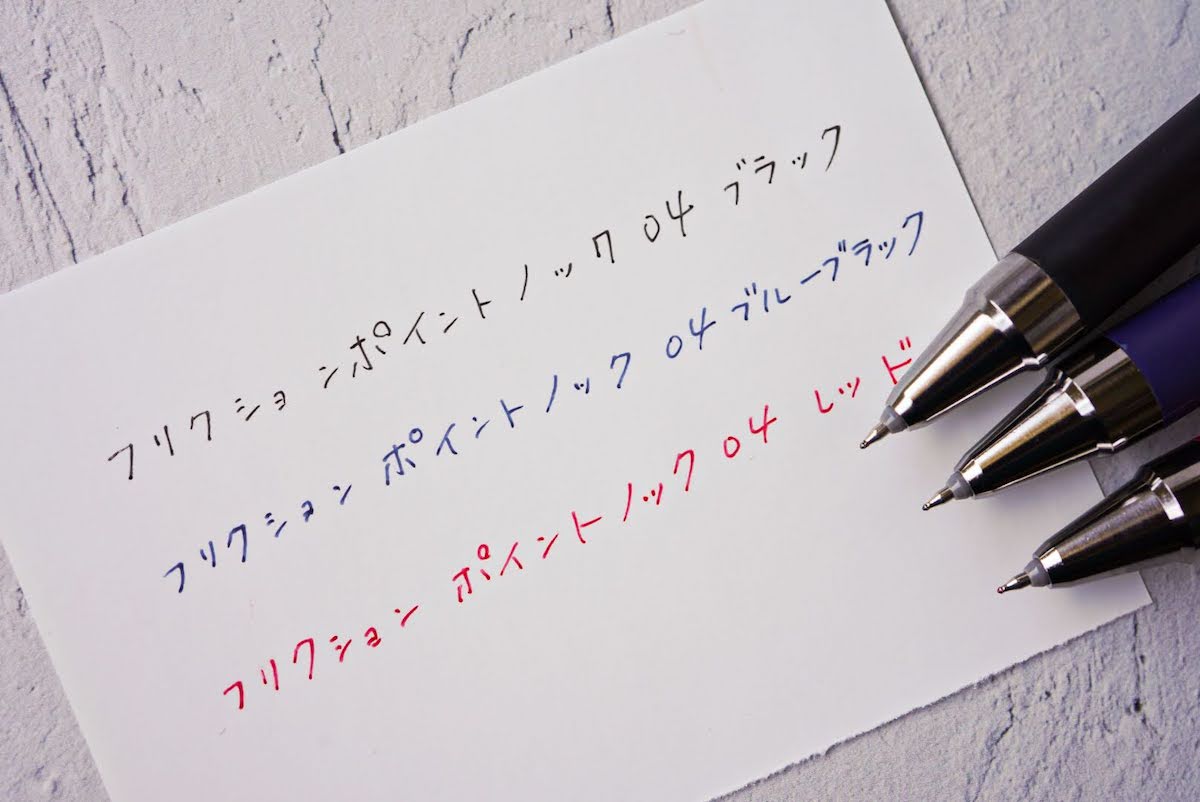

・油性インク……「ジェットストリーム」(三菱鉛筆)など ・ゲルインク……サラサ(ゼブラ)、「フリクション」(パイロット)など ・水性インク…… Vコーン(パイロット)など。

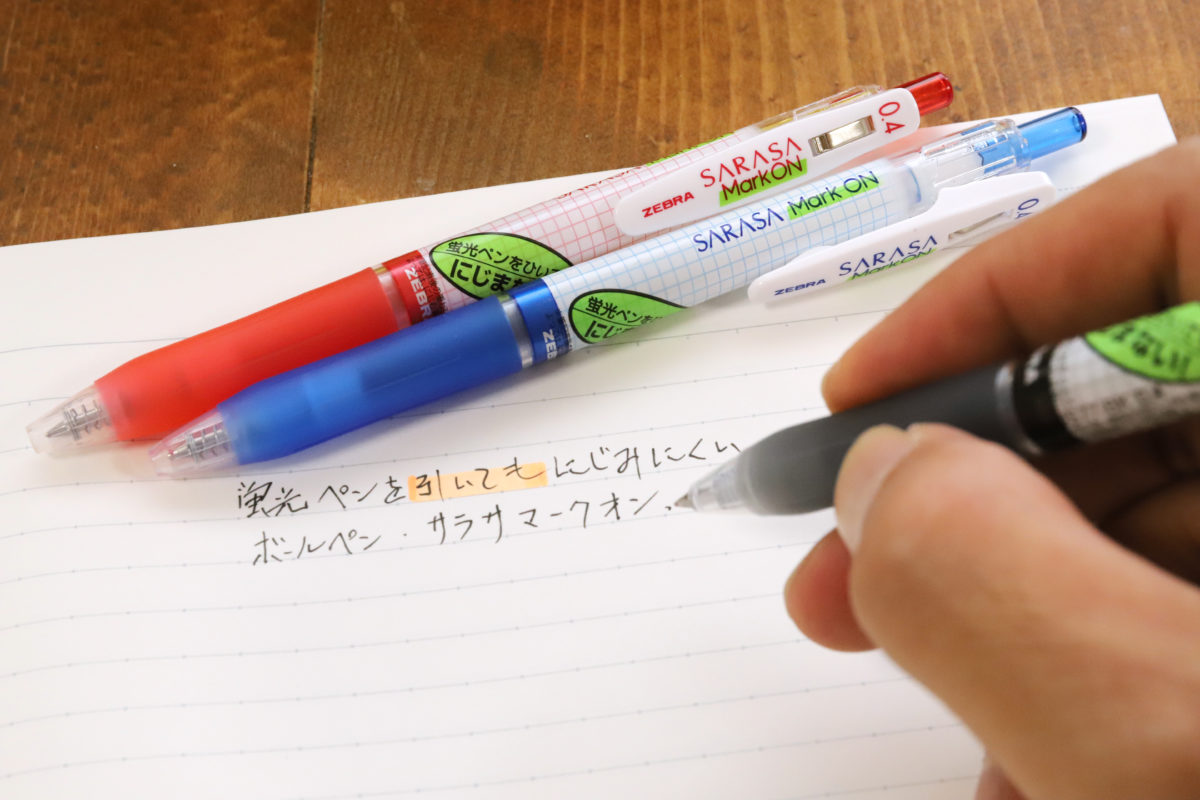

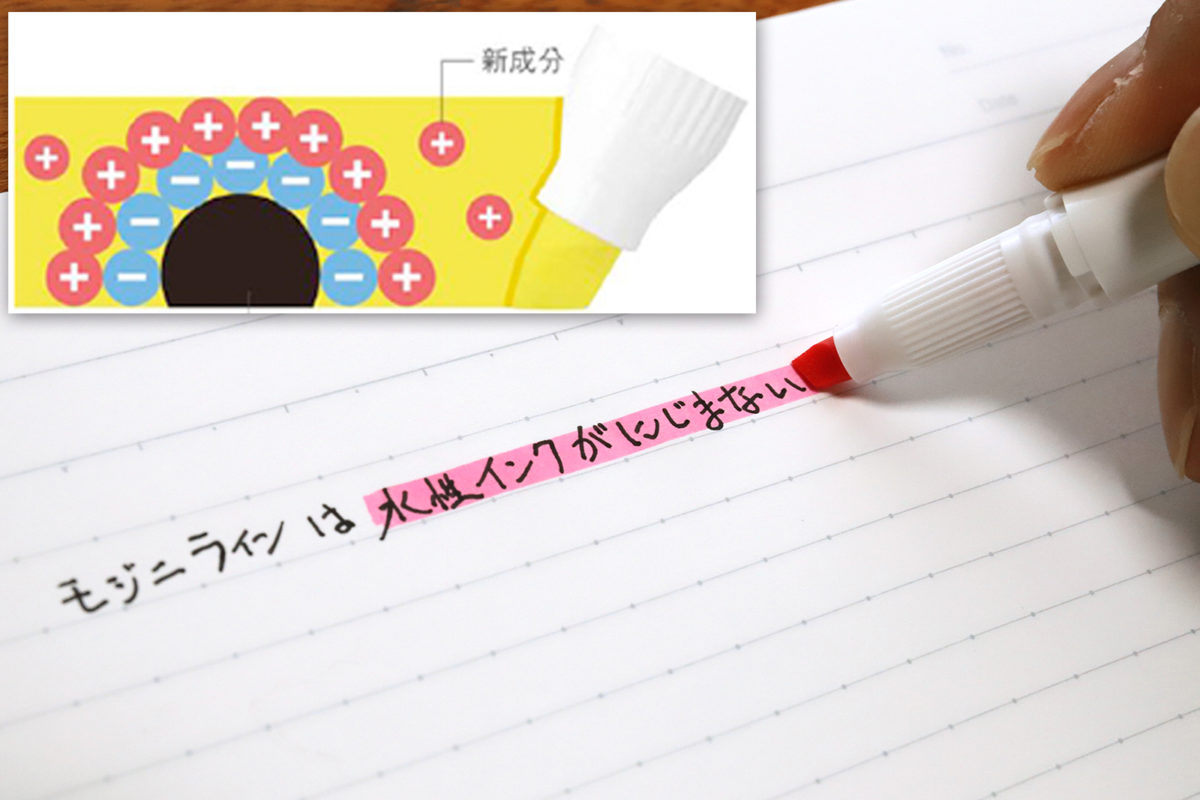

「近年、もっともシェアが大きいのはゲルインク です。かつては耐水性がありにじみにくい油性インク が人気を博していましたが、粘度が高くベタついた書き味や、ペン先に固まったインクが紙を汚すなどの問題点がありました。

一方、水性インクはサラサラした書き心地が軽く、発色もクッキリしている というメリットはあるのですが、乾燥に弱いためノック式(ペン先の繰り出し形式)には向きません。そもそも日本ではノック式がメジャーなため、彗星インクのシェアもそれほど大きくないんです。

ゲルインクは発色が良いことに加えてにじみにも強く、書き味は油性よりもサラッと軽やか 。つまり、油性と水性のメリットを併せ持つ、扱いやすいインクだと言えます」(きだてたく さん、以下同)

国産ボールペンはなぜすごい? 海外との違い

これほどまでにボールペンの種類が多い国は、他に類を見ないと言います。どういった背景があるのでしょうか?

「国産ボールペンの中でも、2006年に発売された『ジェットストリーム』シリーズ(三菱鉛筆)は、もっともメジャーな製品だと言えるでしょう。油性インク特有のべっとりと紙に付く質感を改善した『低粘度油性インク』 を初めて採用し、これまでにない滑るような書き心地が話題となりました。現在では年間約1億本も出荷されており、日本のボールペン市場における不動の地位を築いています。

このジェットストリームの出現を境に、国産ボールペン競争は激化。それぞれの筆記具メーカーがジェットストリームをベンチマークに、より書きやすく、より使いやすいボールペンの開発・製造を始めました。

今もインクはもちろん、持ちやすさや書き味など、さまざまな方向性で進化を続けています。ほんのわずかなにじみやペン先の引っ掛かりに目をつけ、改良を重ねていく というメーカーの姿勢には、まさに日本のモノづくりに対するこだわりや文化が表れていると言えるのではないでしょうか。

一方海外では、新しい製品はあまり開発されていません。ほとんどの国で『ビック・オレンジ』(BIC)が一人勝ちの状態なんです。でも日本のボールペンの品質の良さは、海外製品と比較するまでもありません。ジェットストリームをはじめ、日本のボールペンは海外にも出荷されており、高い評価を受けています」

海外の店頭ではフランス・BIC社のボールペンを見かけることが多いのが現状。

最新ボールペンの傾向は?

ボールペンの改良は細部にまで及び、次々と新商品が発売されています。

「これまで、ボールペンの書きやすさを左右する要素はインクだと思われていたんです。各メーカーも、インクの品質を上げることに努力を重ねていました。ところが、2020年頃から、インクではなく本体そのものを改良することで、書き味を高めようというムーブメントが起こり始めます。

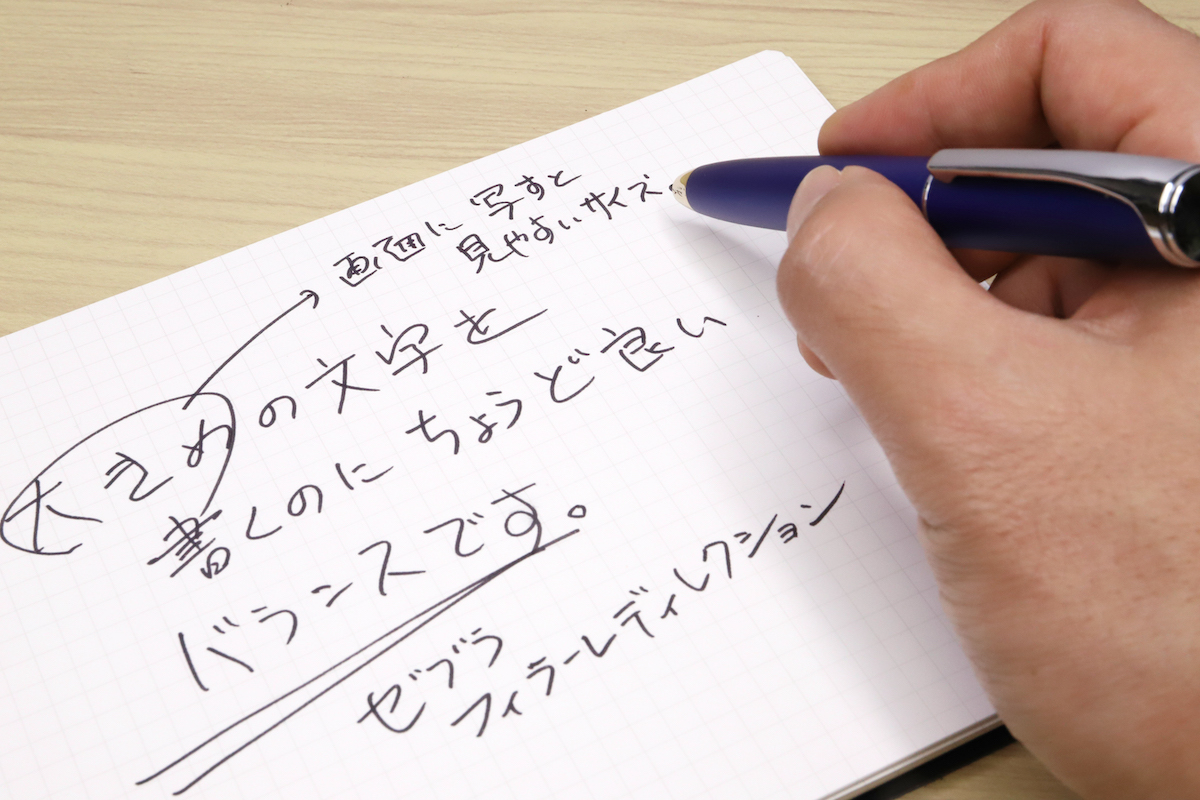

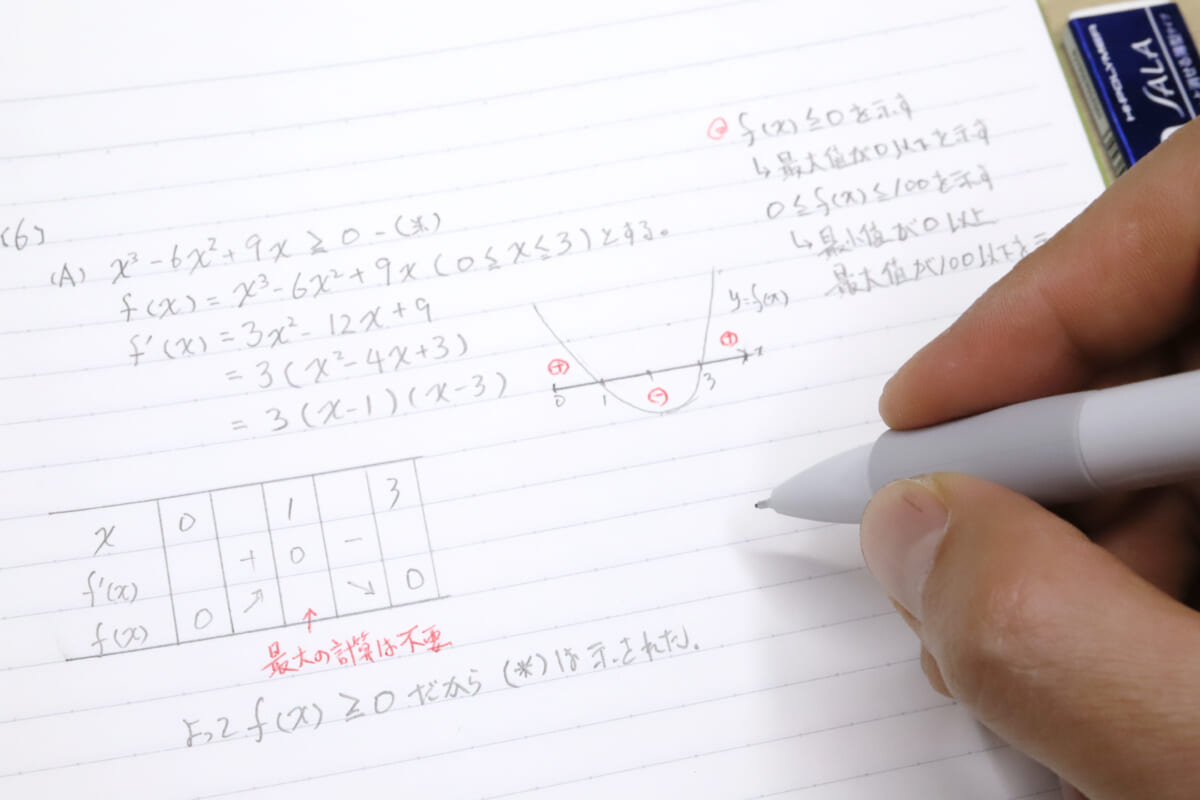

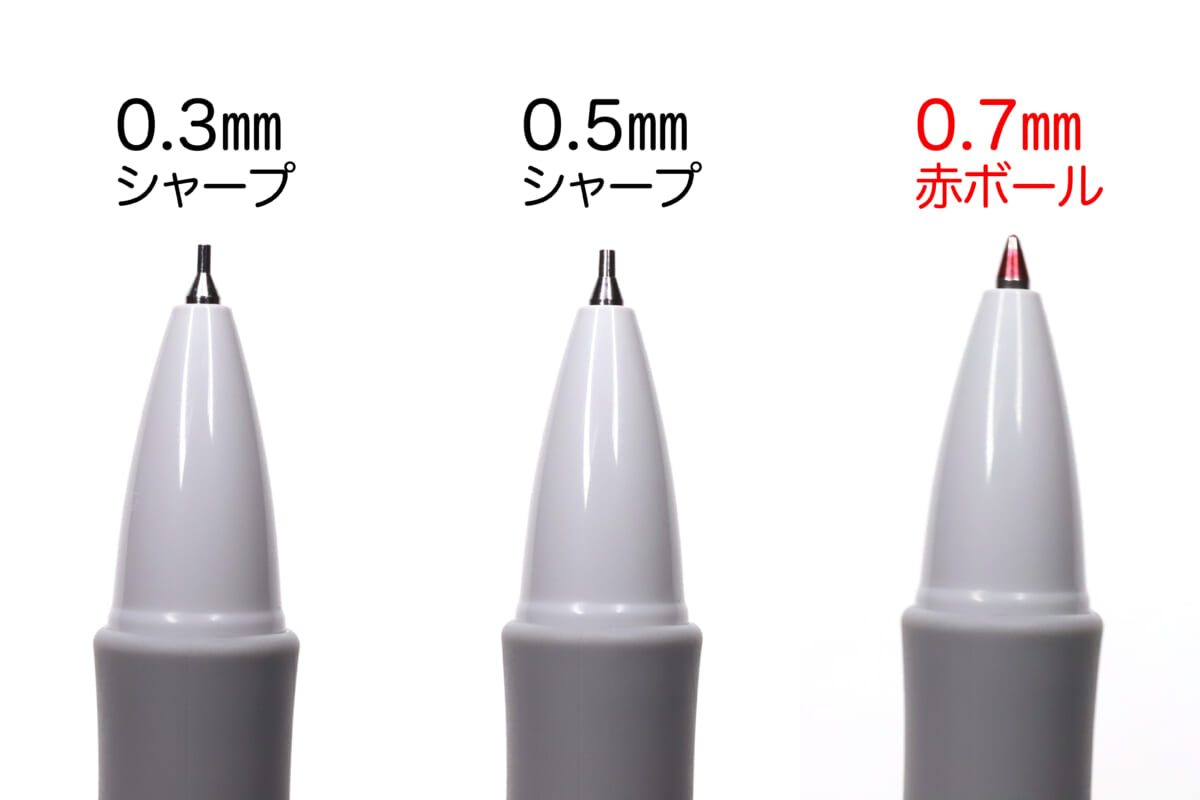

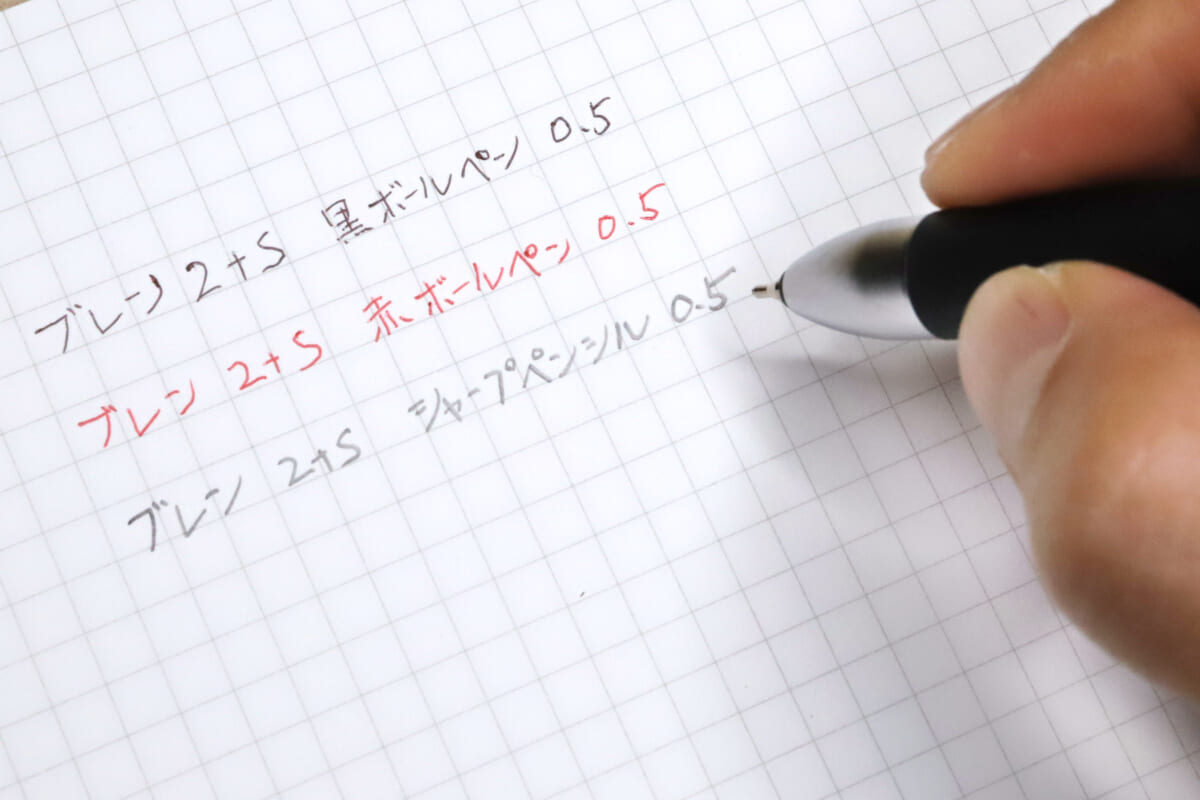

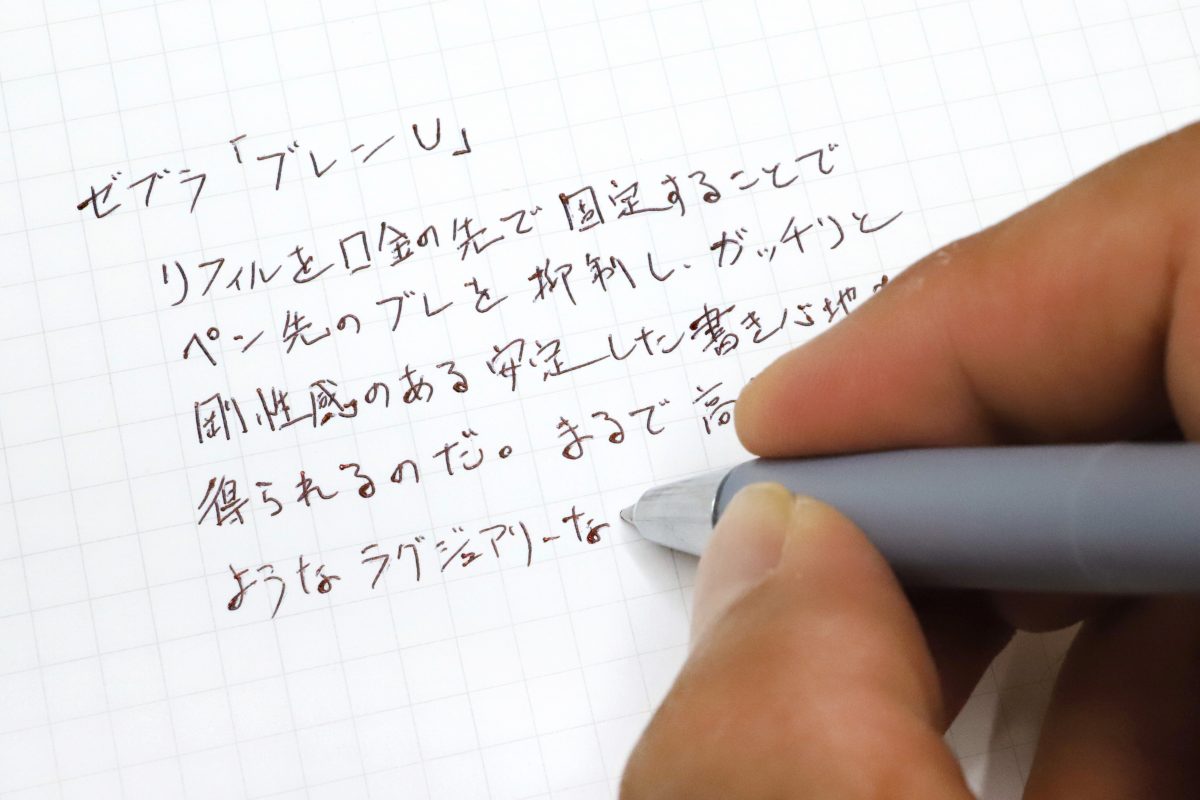

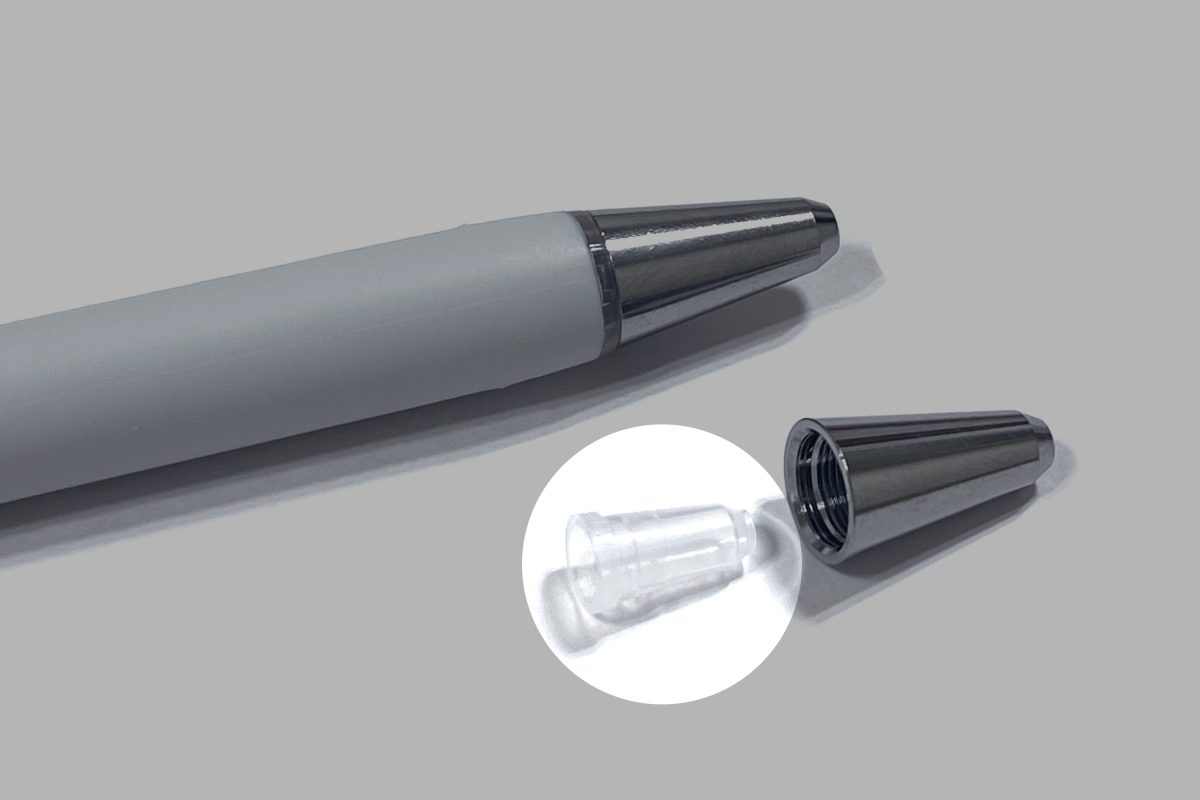

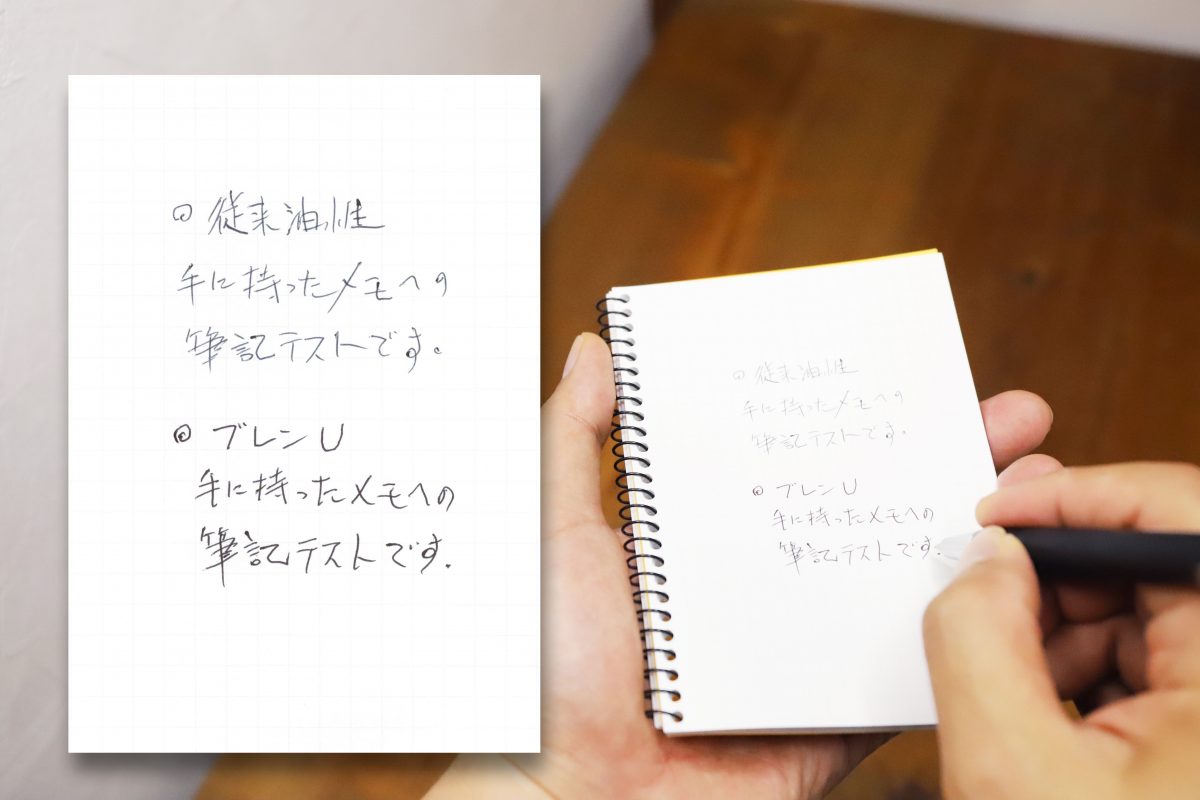

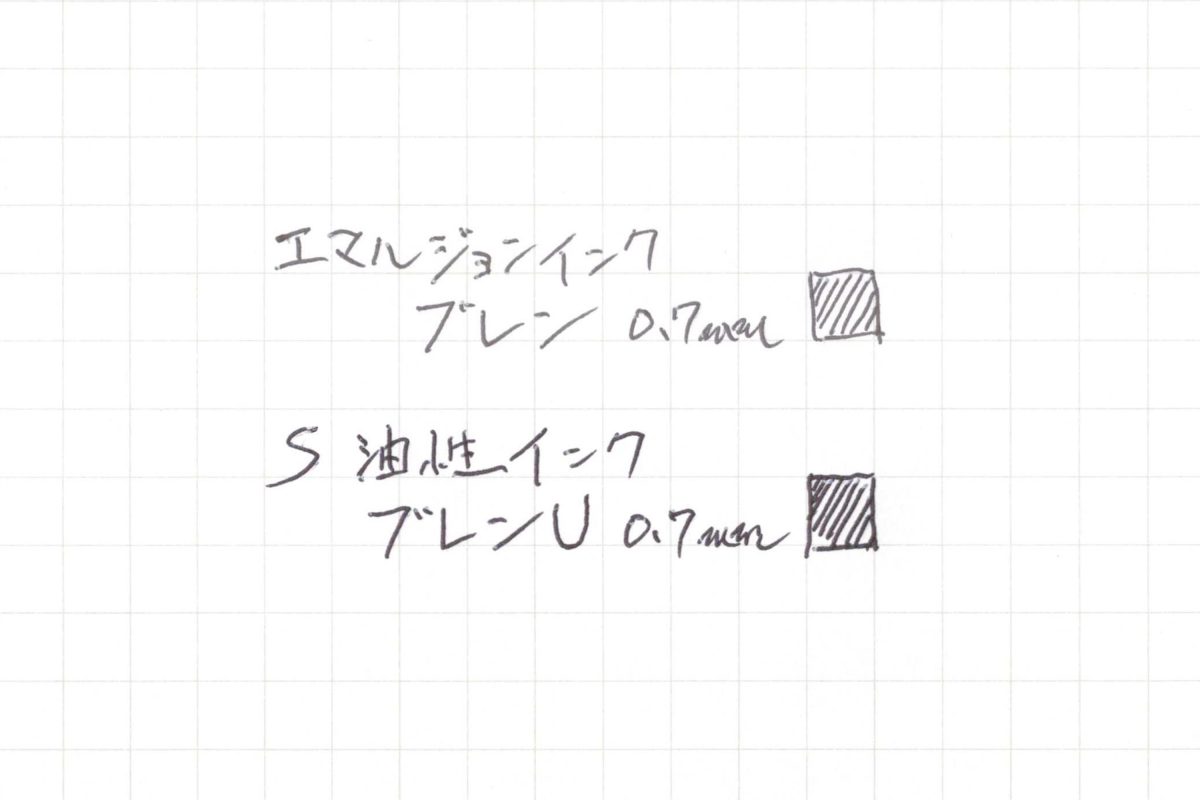

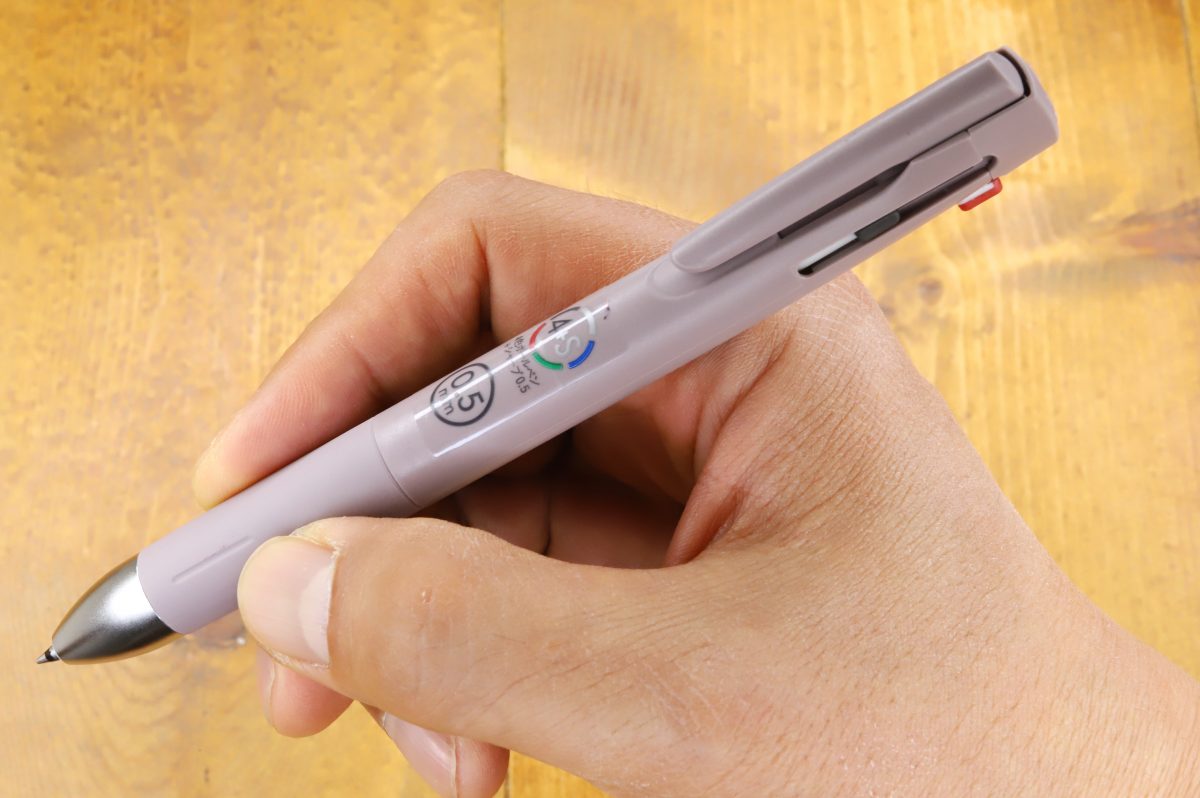

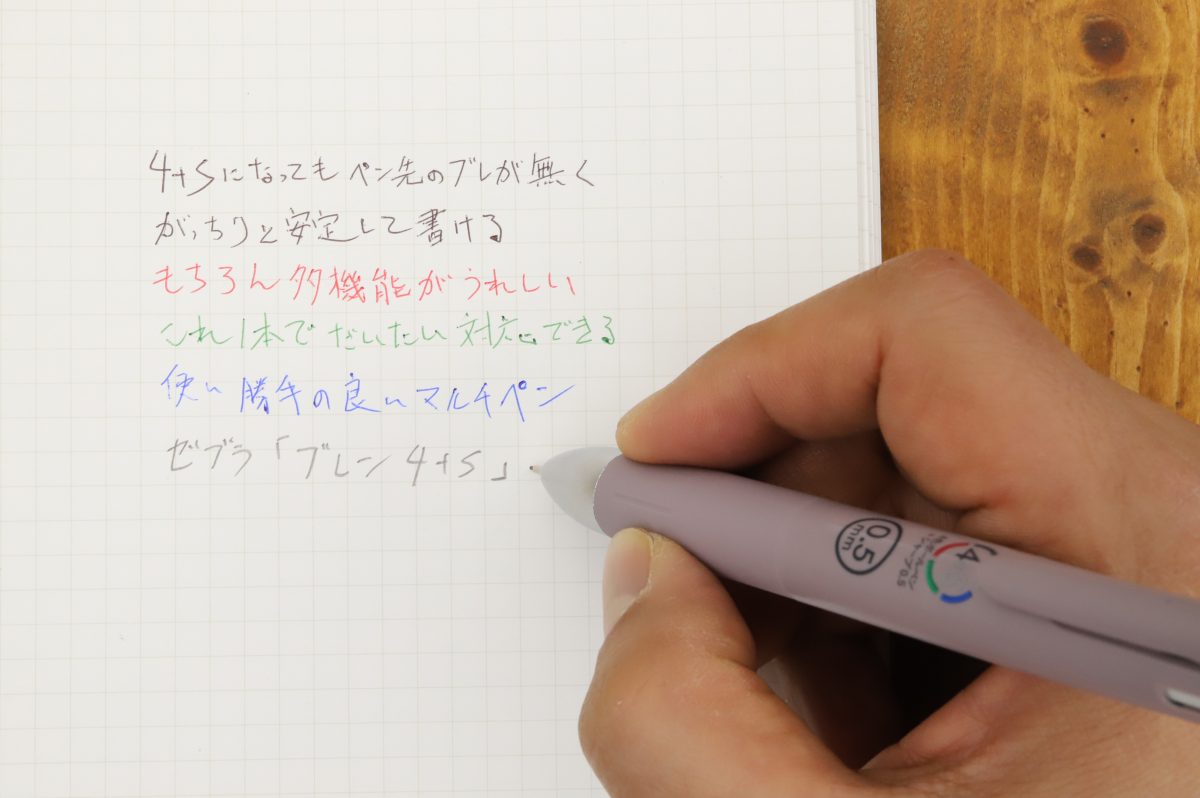

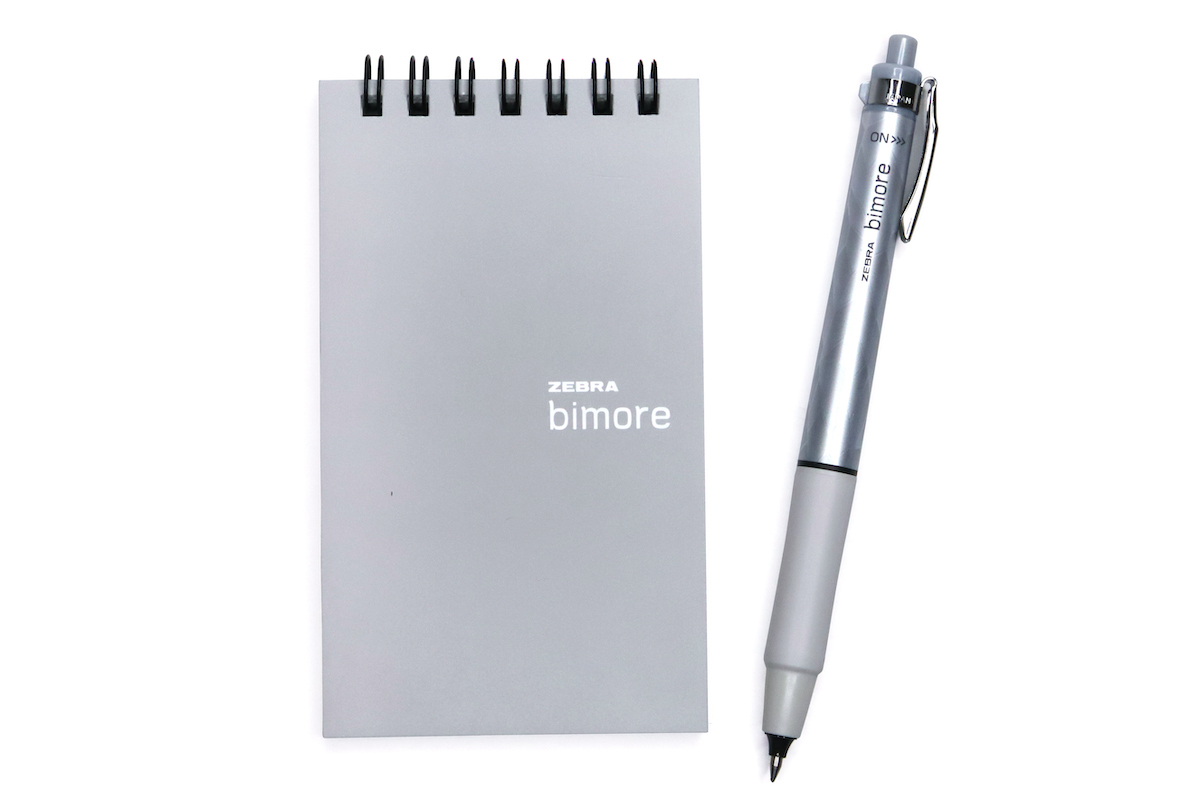

その火付け役となったのは、2018年に発売されたゼブラの「bLen(ブレン)」です。文字を書く時の、ペン先のわずかな振動を極限まで減らし、その名の通り安定したブレにくい感覚を実現しています。2021年は、そのムーブメントが開花した年でした。主な特徴として、2つのキーワードが挙げられます。

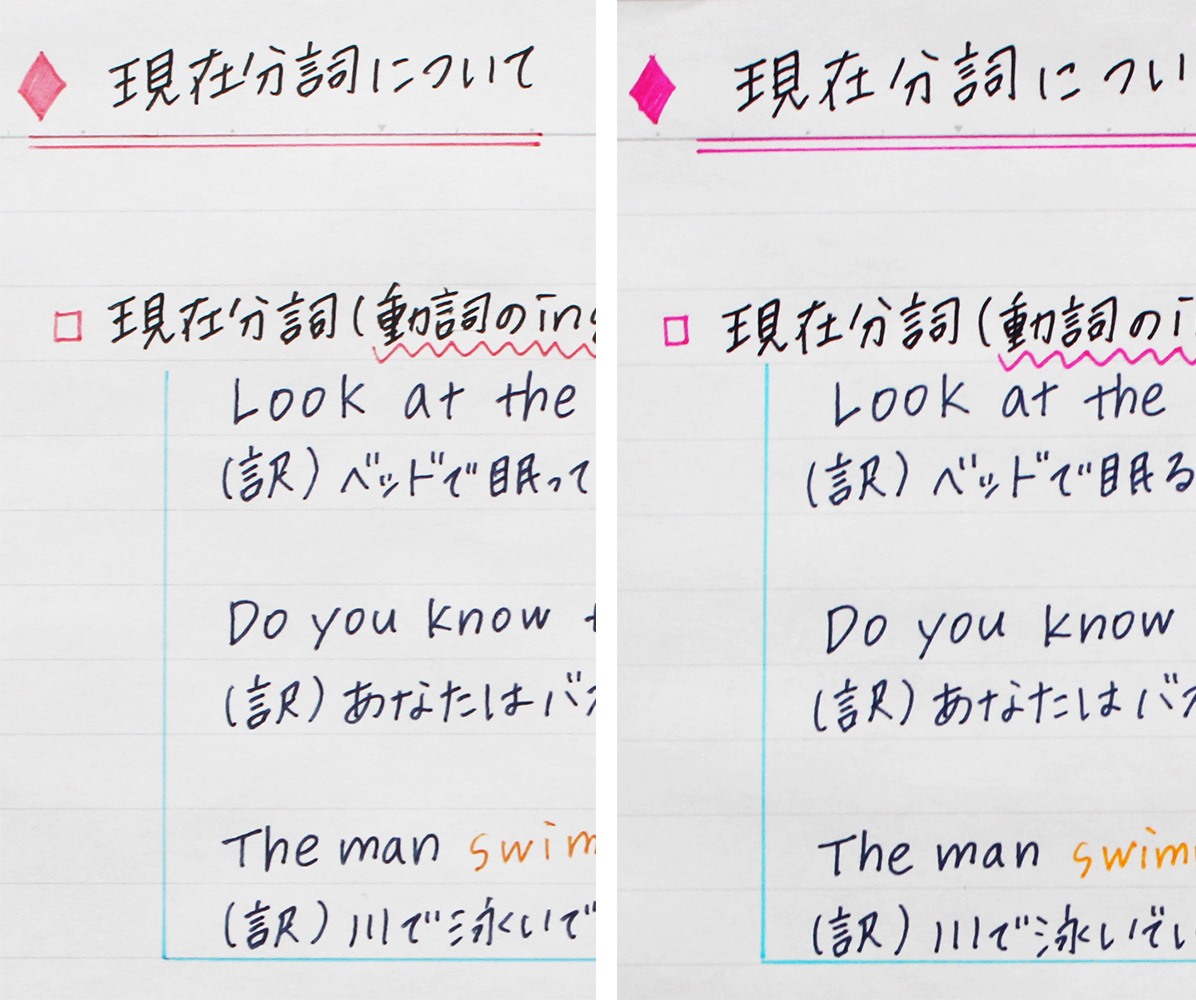

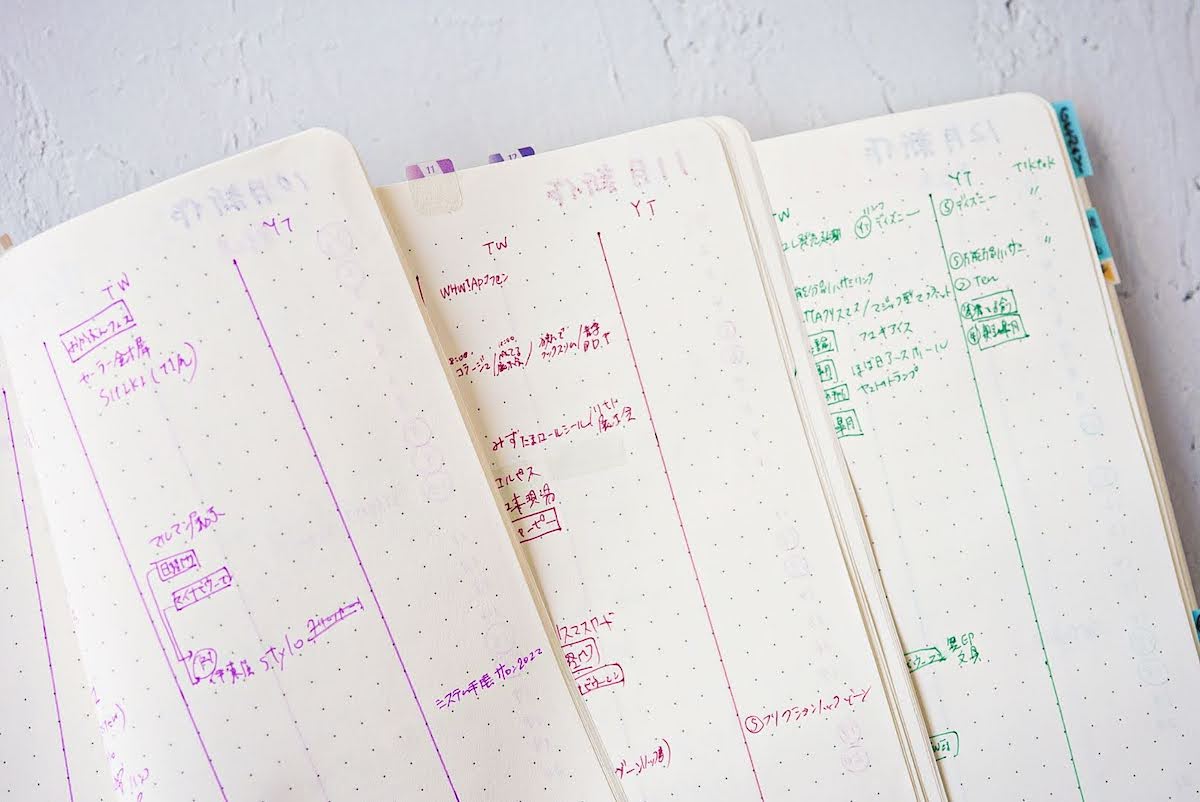

・細字

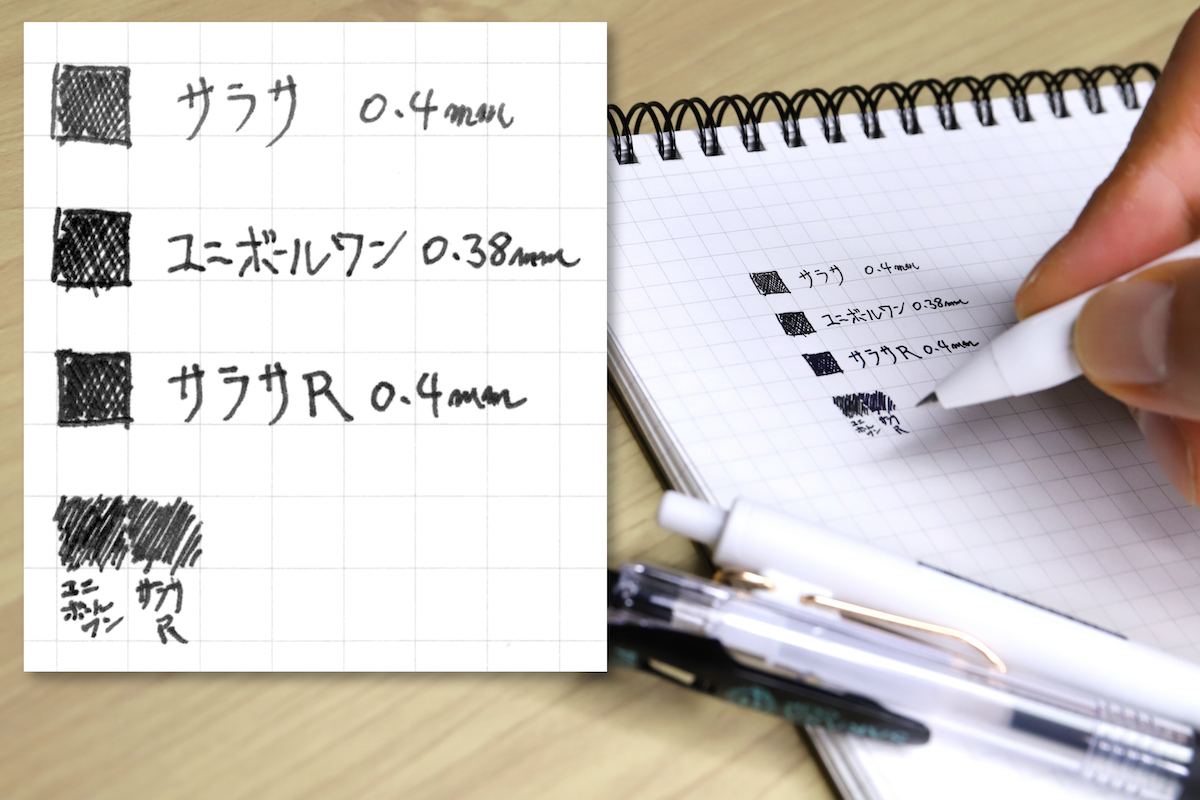

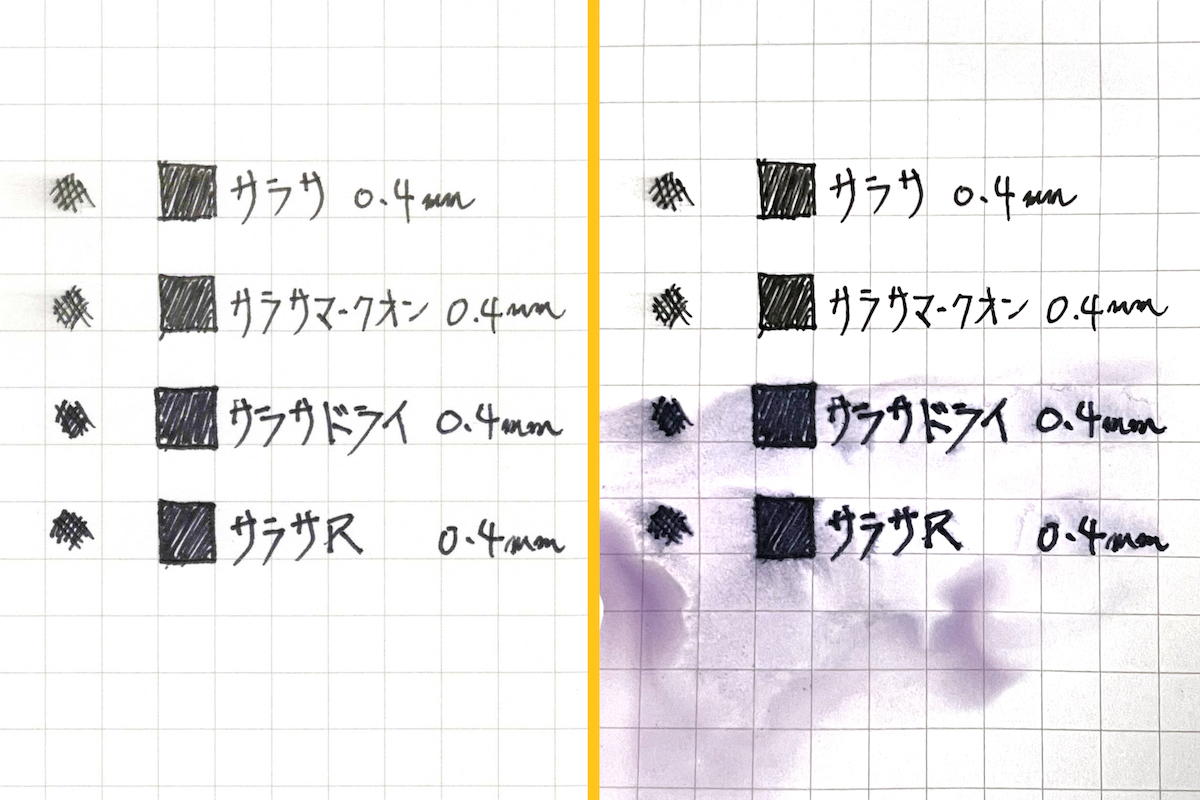

「2020年の細字ブームが継続。細い字が書けて、かつ書き味を高めていくというフェーズに入っています。一概に、ペン先が細いだけで細かい字が書きやすくなる、とは言えません。いかに手元がよく見え、引っ掛かりが少ないかという総合的な部分に目を向けた改良が進んでいます」

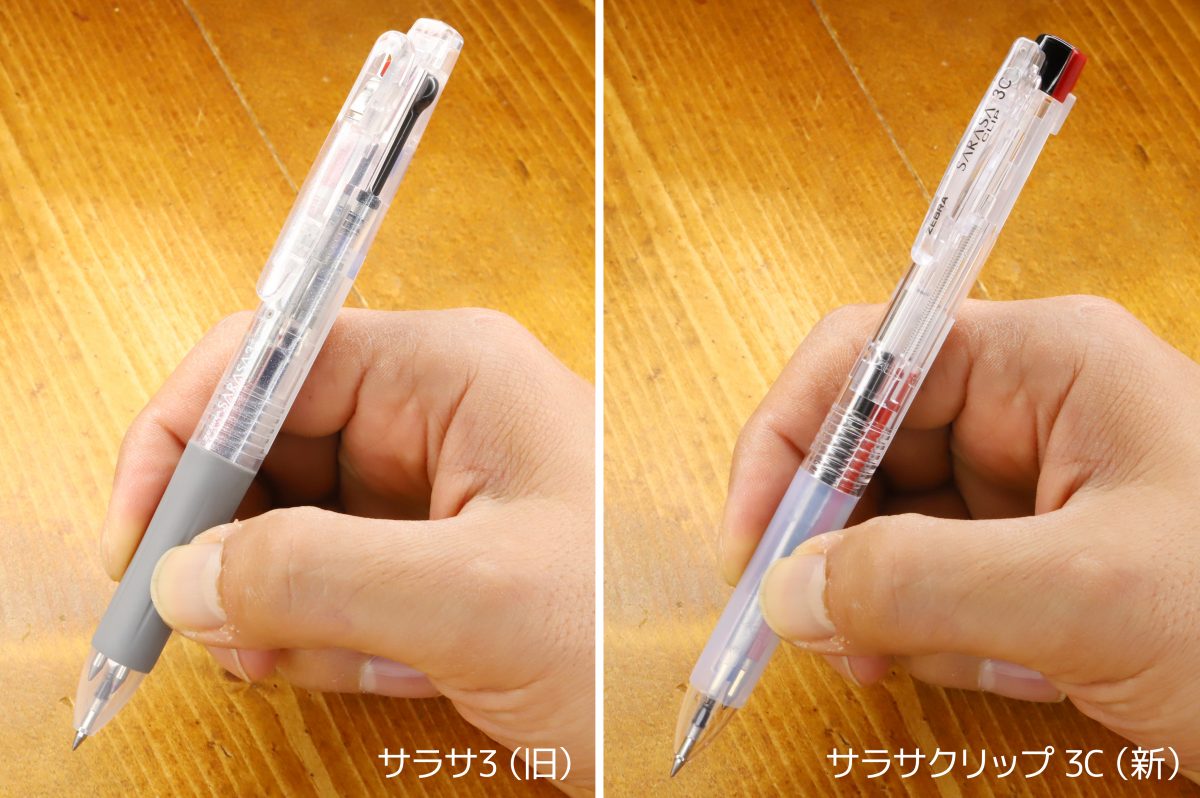

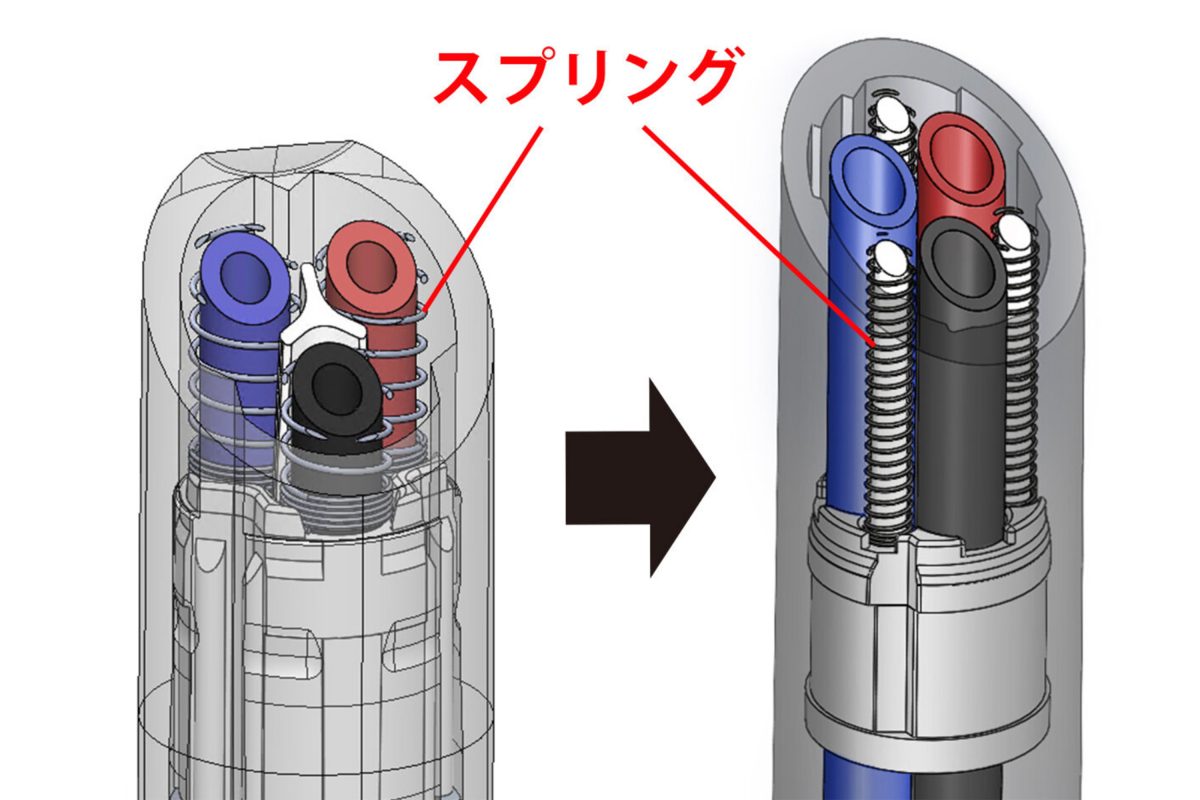

・低重心

「本体の高い位置に重みがあると、ペンを傾けた方に全体のバランスがもっていかれるような状態になり、手の疲れや書きづらさの原因となります。そこで本体の重心を下げることで、安定感を出すというものです」

2021年度に発売された注目の最新ボールペン5選

2021年度に発売された、いま注目の新作国産ボールペンを5モデル紹介していただきます。

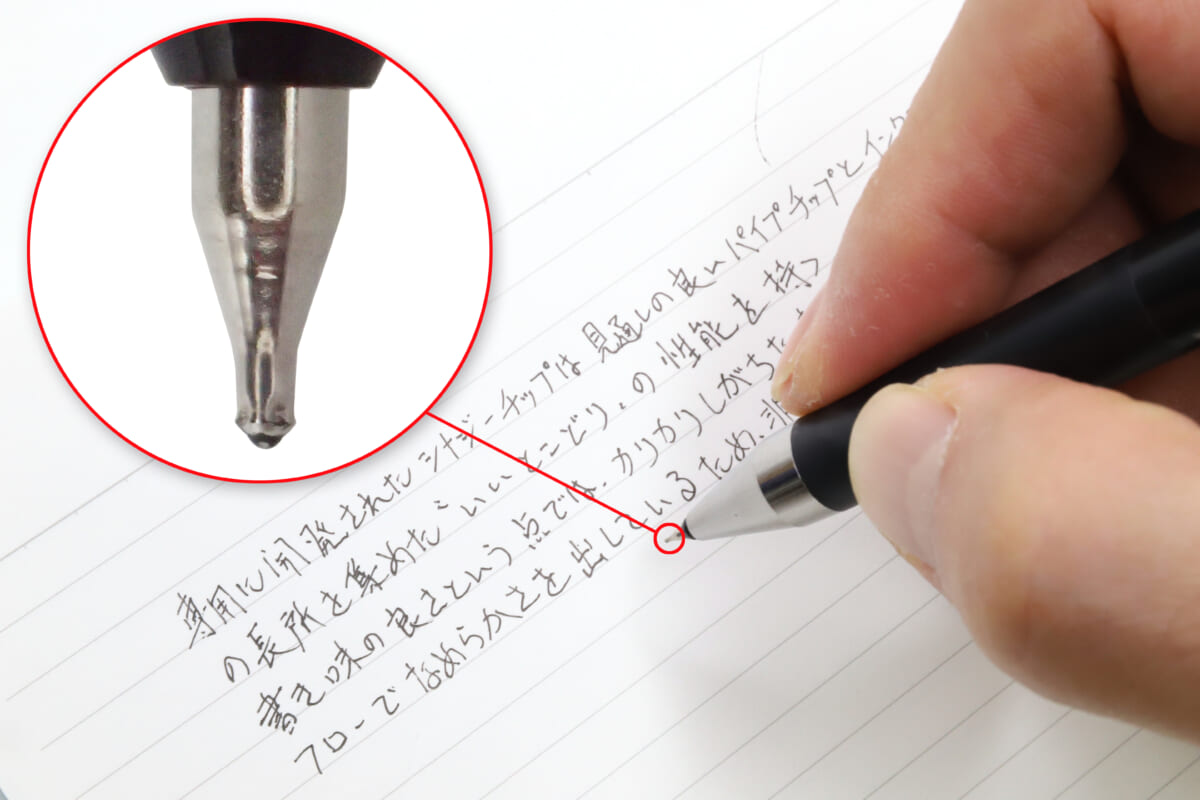

・針状のチップで筆記ポイントの見通しがいい

トンボ鉛筆「モノグラフライト」 198円(税込)

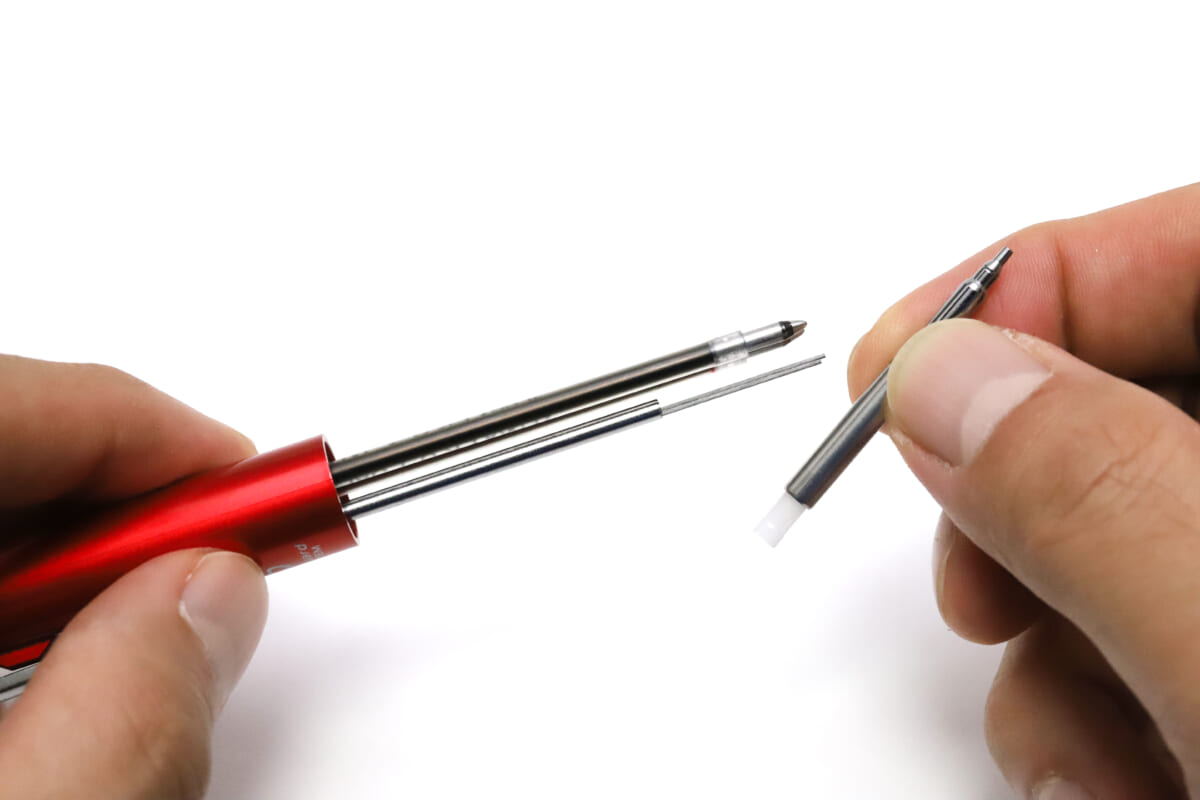

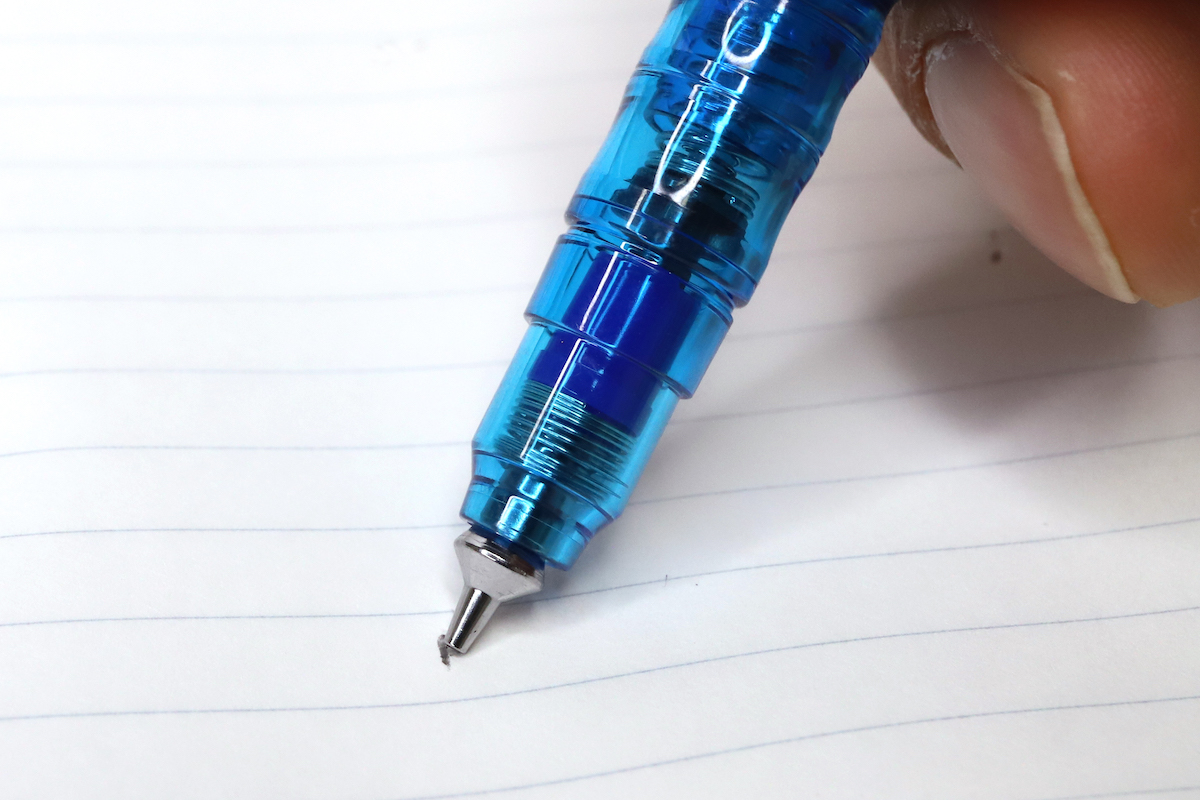

「2021年上半期に出た製品。注目すべき点はペン先の部分です。一般的なものよりも長い、5.2mmのロングニードルチップを採用しており、ペン先と紙に距離が生まれる仕様です。手元が見えやすく、細かい字が書きやすい。さらに、インク自体は従来の低粘度油性でありながらも、出る量を最適化。“ボテ”と呼ばれるインク汚れができにくいのもポイントです」

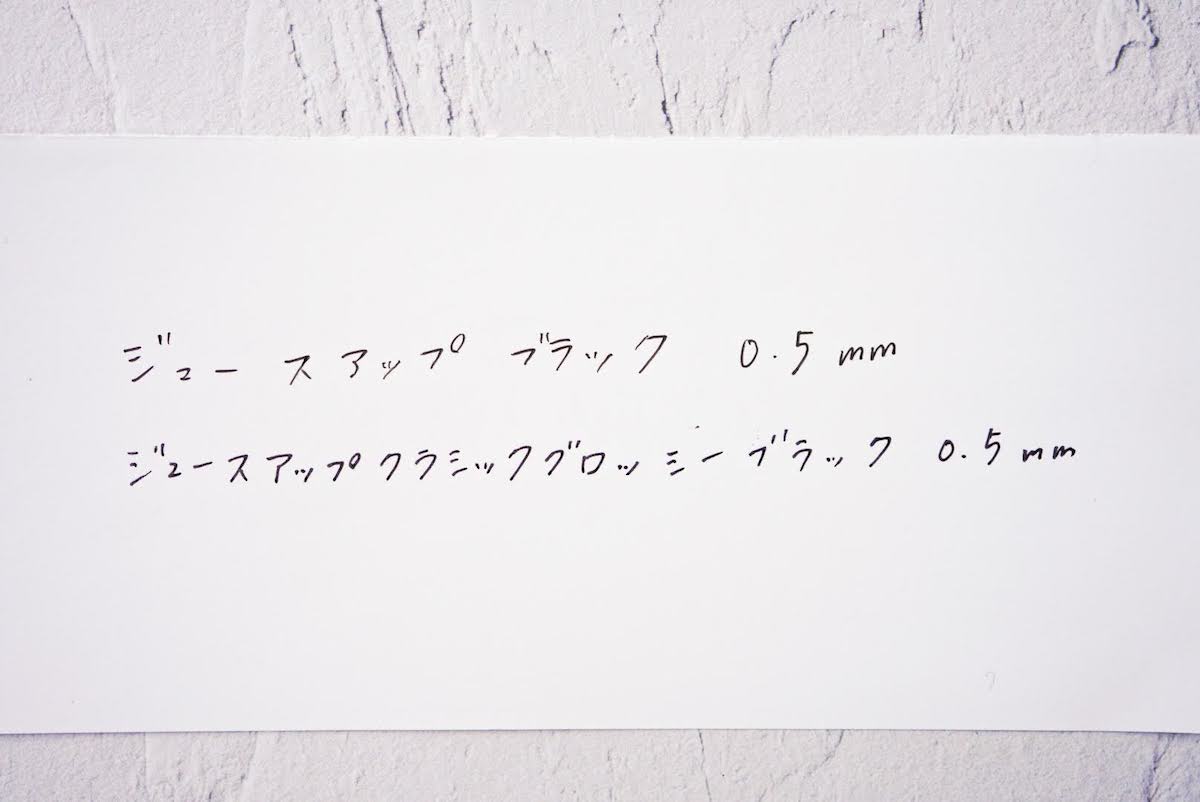

・クッキリ発色のペンが持ちやすく進化

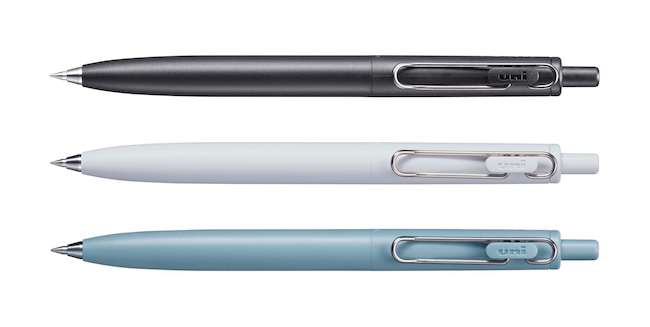

三菱鉛筆「ユニボール ワンF」 330円(税込)

「2020年に発売された『ユニボール ワン』の進化形です。濃くくっきりとした発色が特徴の黒インクはそのままに、ボディの中心あたりからペン先に向かって真鍮製の重りが入っている“低重心タイプ”になりました。最適なポイントで握ると、まるで手に吸い付くような錯覚を覚えるほどの安定感です。価格は倍以上に上がったものの、使ってみると、納得の仕上がりです」

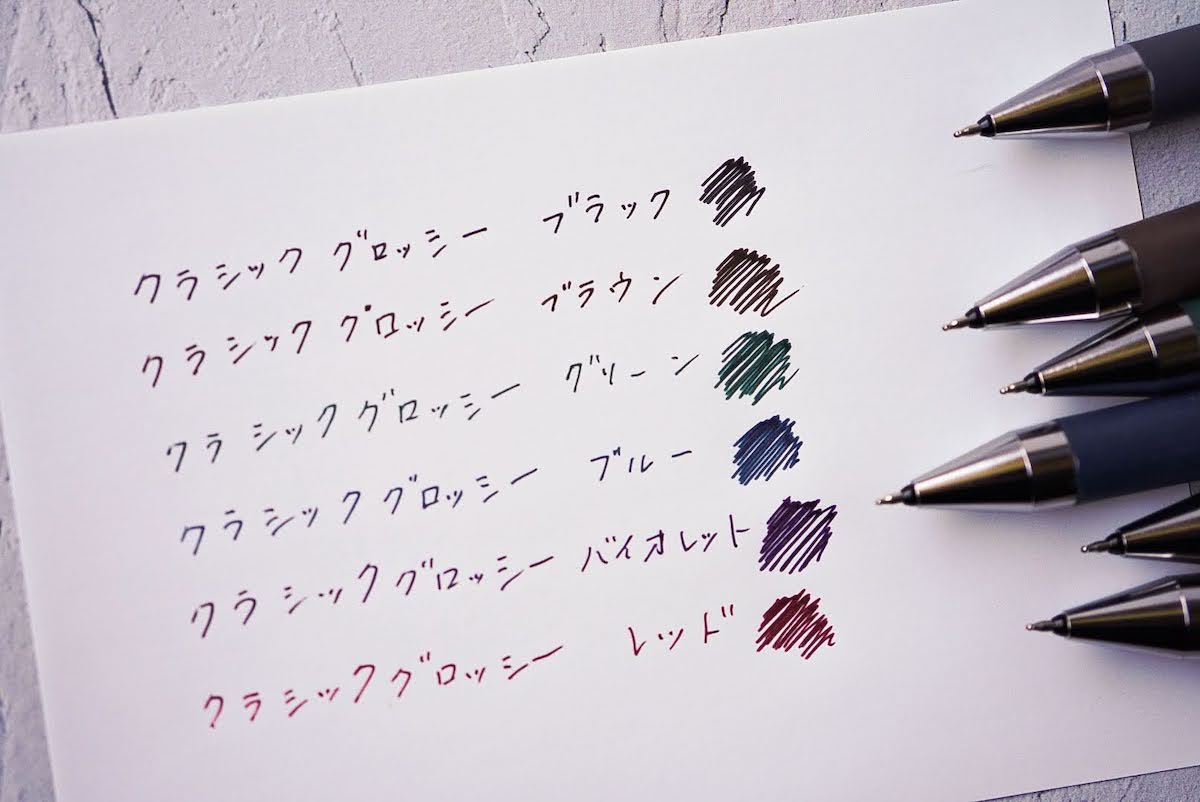

・“いろいろな黒色”をちょっとリッチに楽しめる

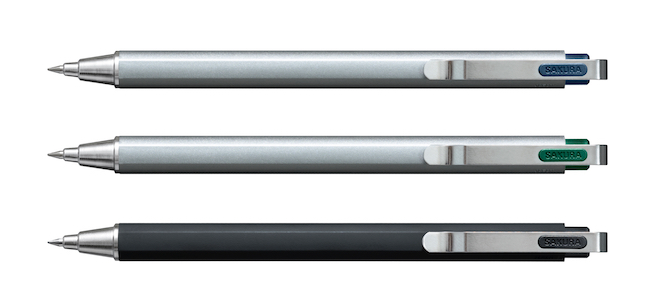

サクラクレパス「ボールサイン iD プラス」 385円(税込)

「2020年に発売された『ボールサイン iD』の進化形。インクの色は全3種類で、なんとその3色すべてが“黒”という特殊なシリーズです。緑がかった黒、青っぽい黒など、少しずつ色味が異なっており人気です。本体軸はマット素材の塗装を施しており、滑りにくく、握りやすい仕様になっています。こちらも価格は300円代です」

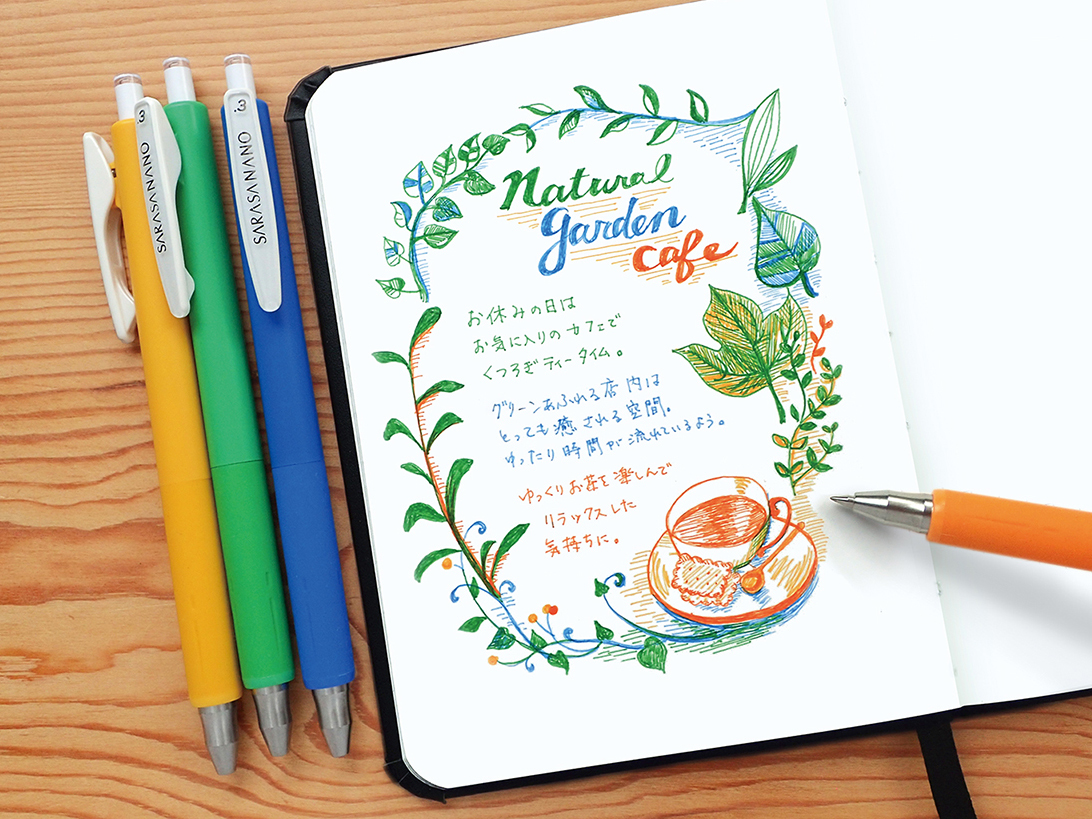

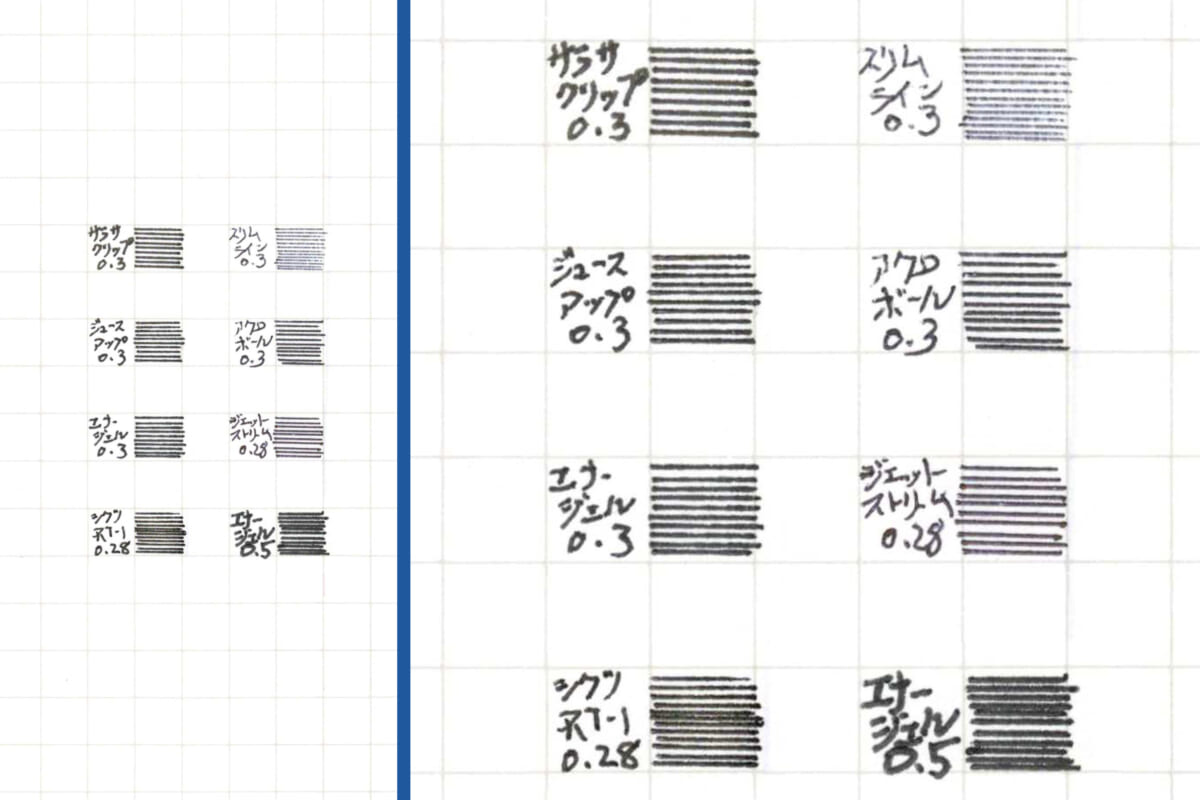

・サラサラした書き味が0.3mmの極細芯でも健在

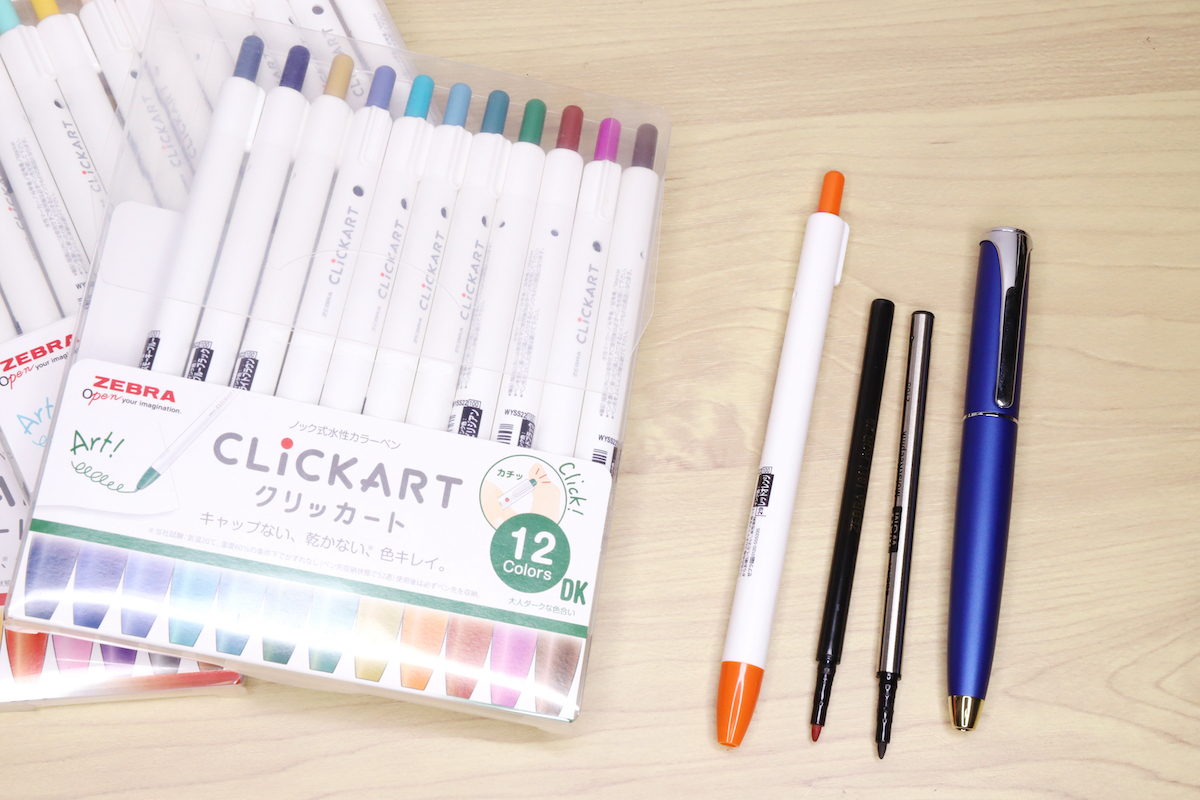

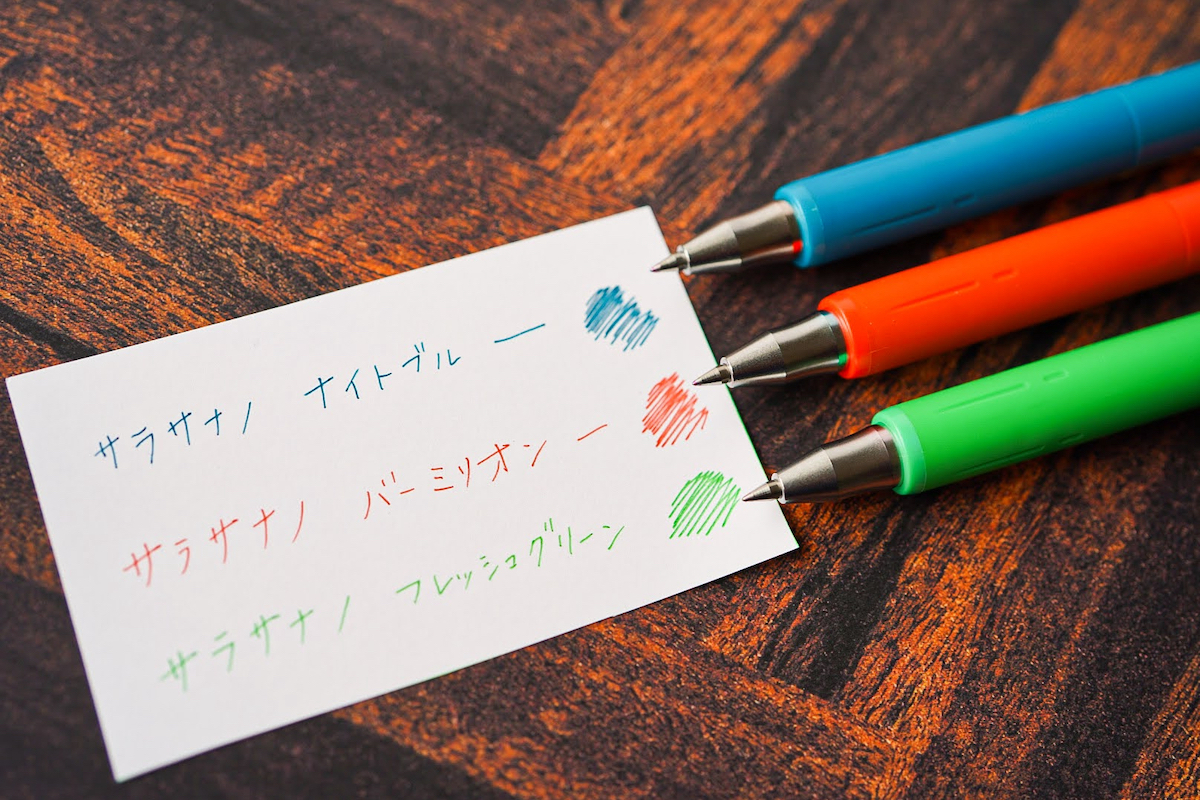

ゼブラ 「サラサナノ」 220円(税込)

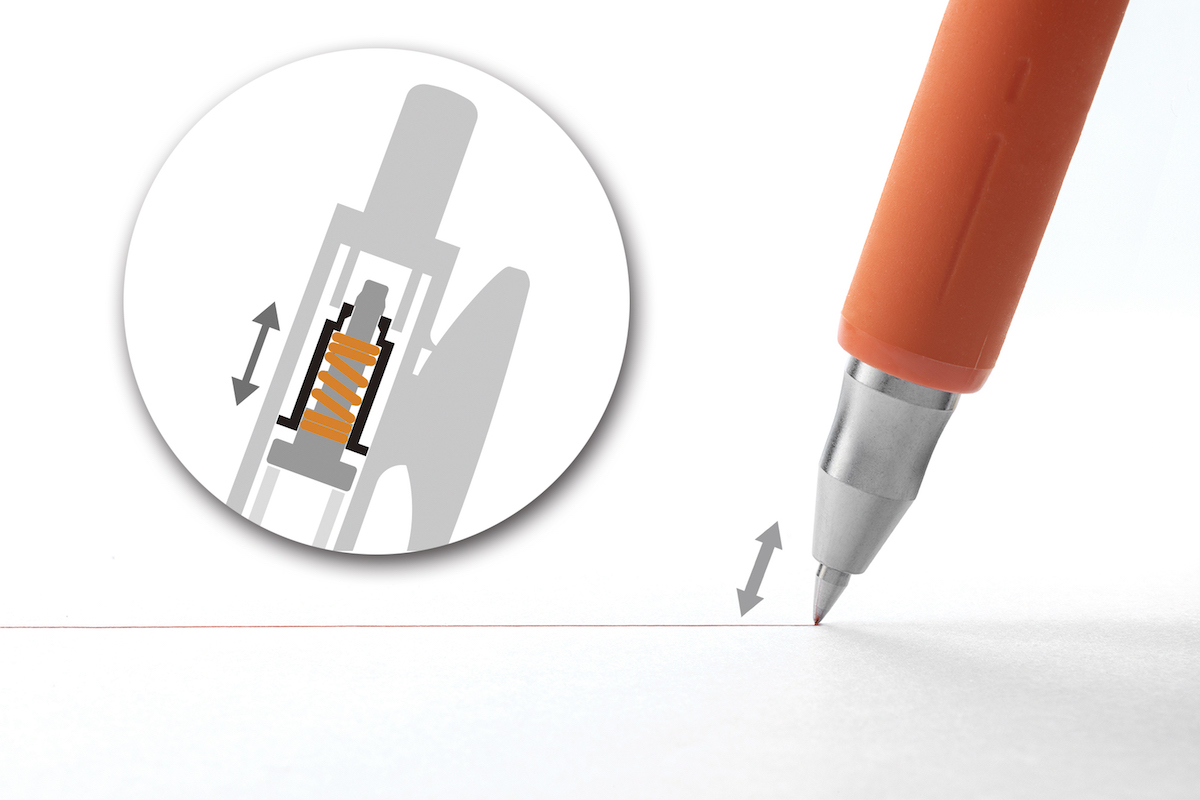

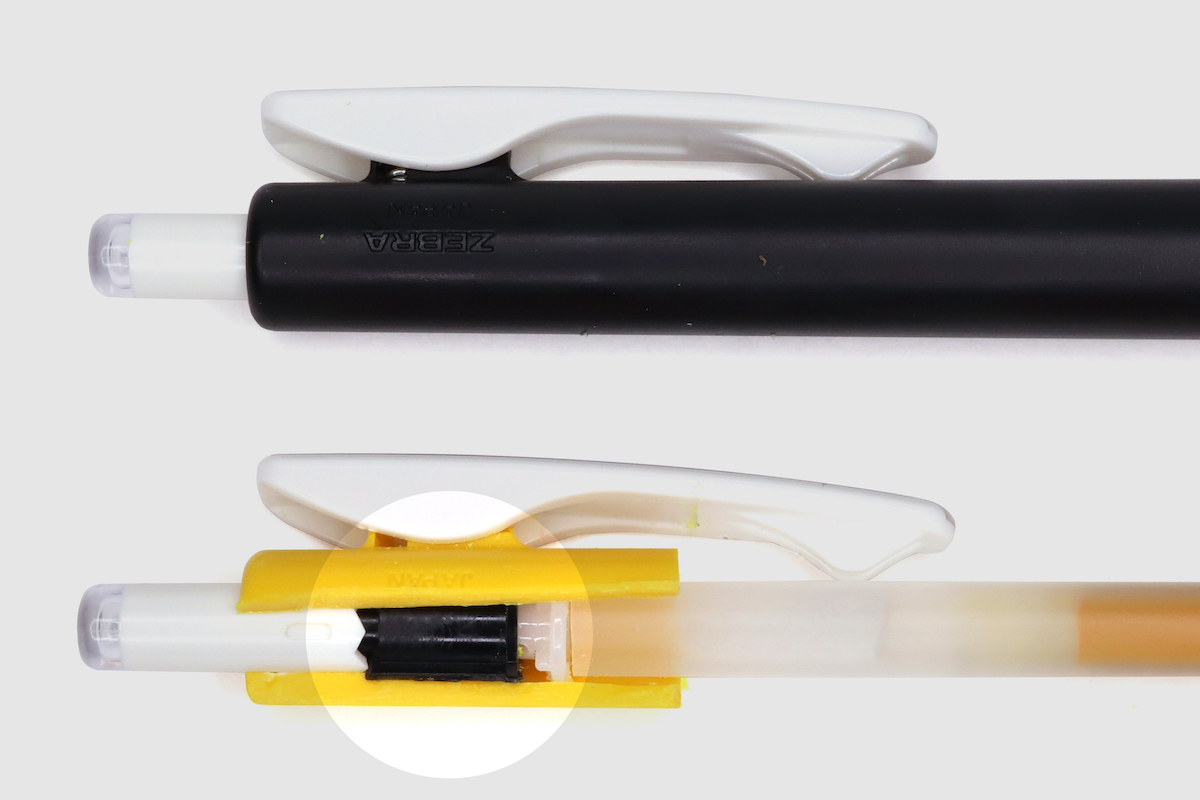

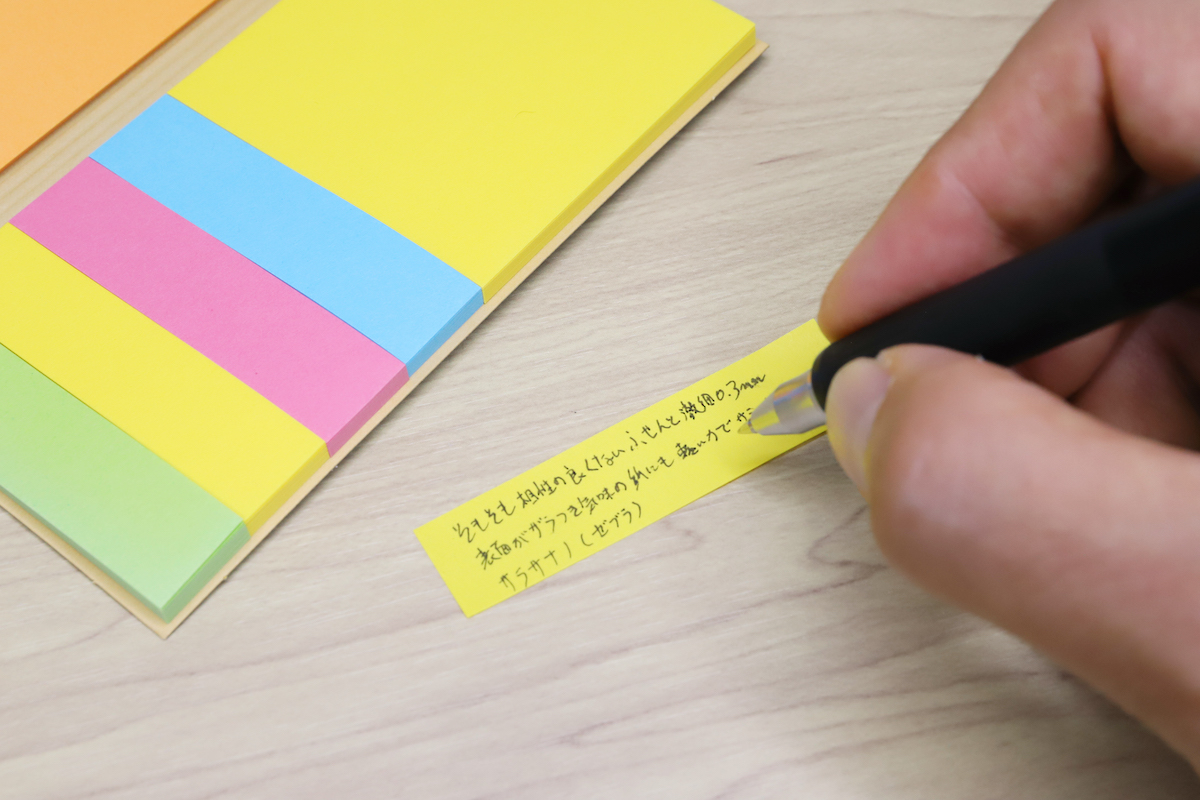

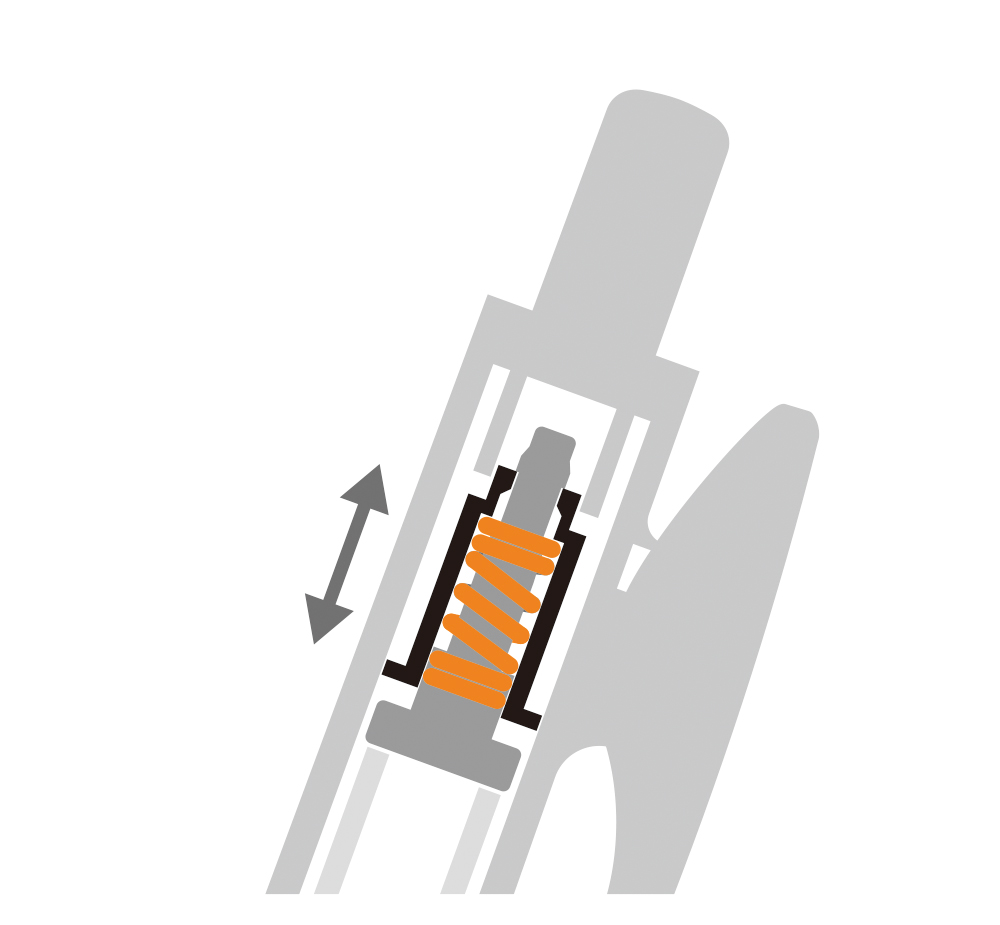

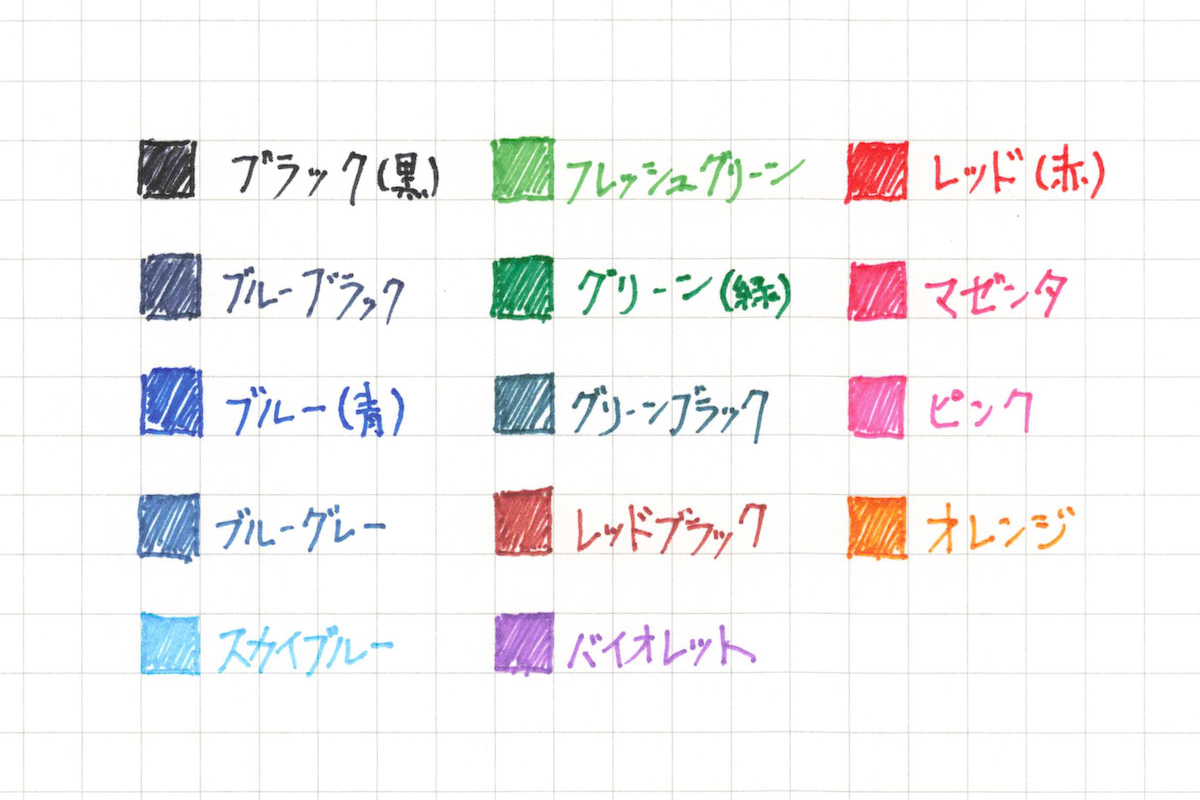

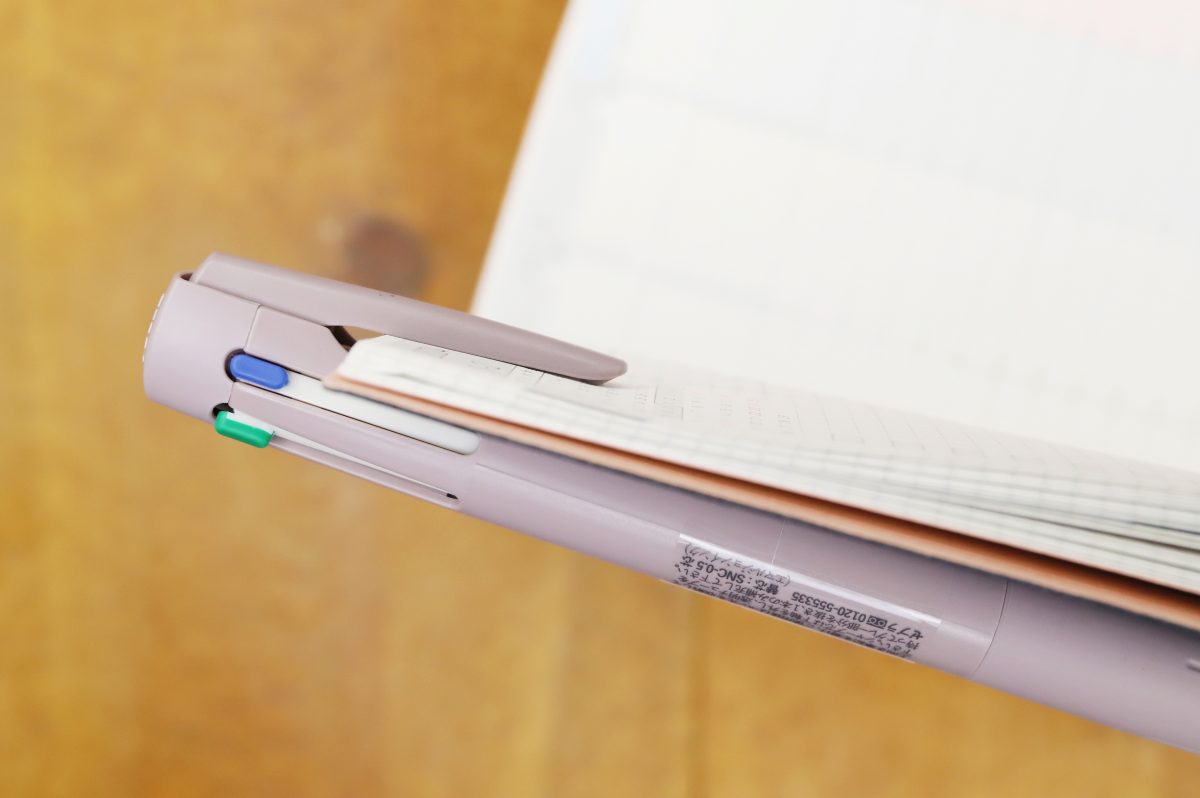

「0.3mmというと、ガリガリとした特有の感覚をイメージする人も多いのではないでしょうか。サラサナノには、本体上部に振動を吸収するサスペンション(うるふわクッション)が入っています。これにより、リフィルは従来と同じであるにもかかわらず、書き味が格段になめらかになりました。付箋のようなざらざらした紙にも引っ掛かりがなく、細い字が書きやすいというメリットがあります。カラーは32色をラインナップ」

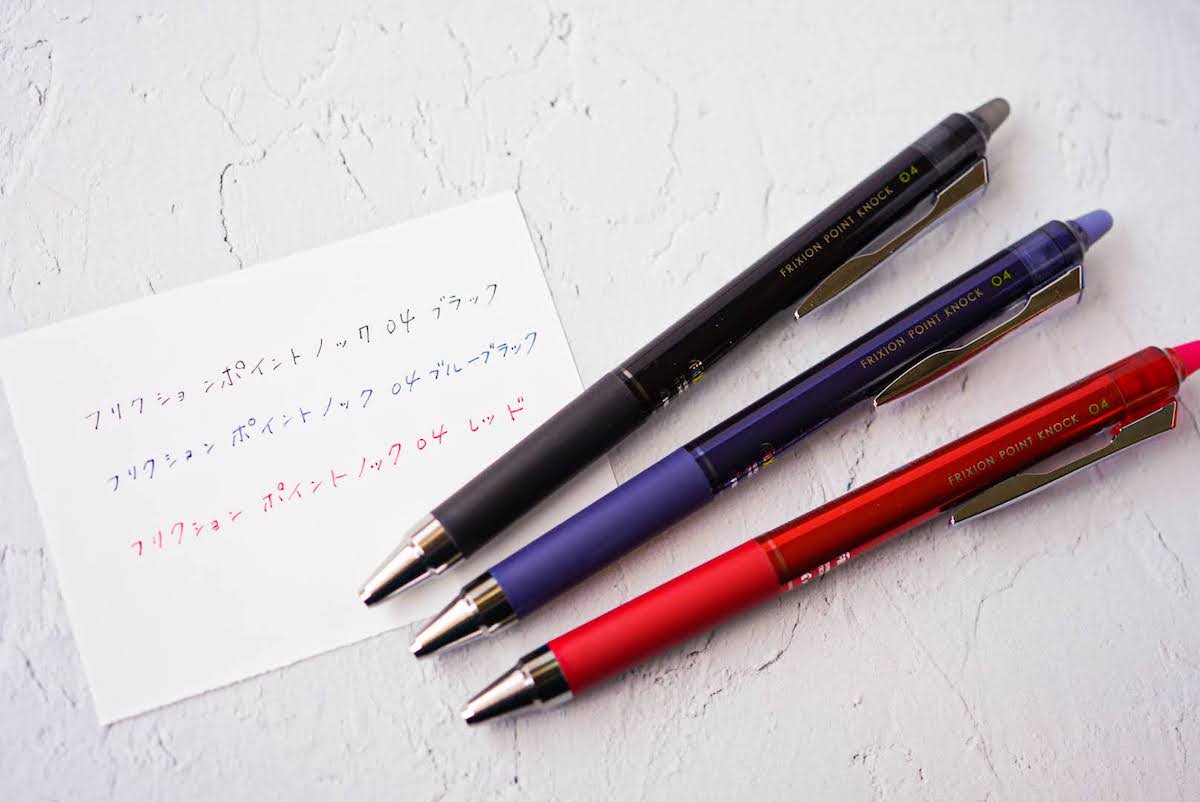

・気になる“カチカチ音”を抑えた静音ボールペン

ぺんてる「カルム 単色ボールぺン」 165円(税込)

「集中したい時や、オフィスや図書館など静かな場所で作業をする時、ボールペンのカチカチというノック音が気になるという人も多いのではないでしょうか? カルムは特殊な構造により、従来品と比較してノック音を66%も軽減しています(※)。音量自体も小さいのですが、音が低く不快感を軽減し、響きにくくなっている印象です。3色ボールペン、多機能ペンも展開しています」

※同社比、音圧パスカルでの比較

自分に合ったボールペンの選び方

数々のボールペンから自分に合ったものを選ぶ際、どのようなポイントに注目すればいいのでしょうか?

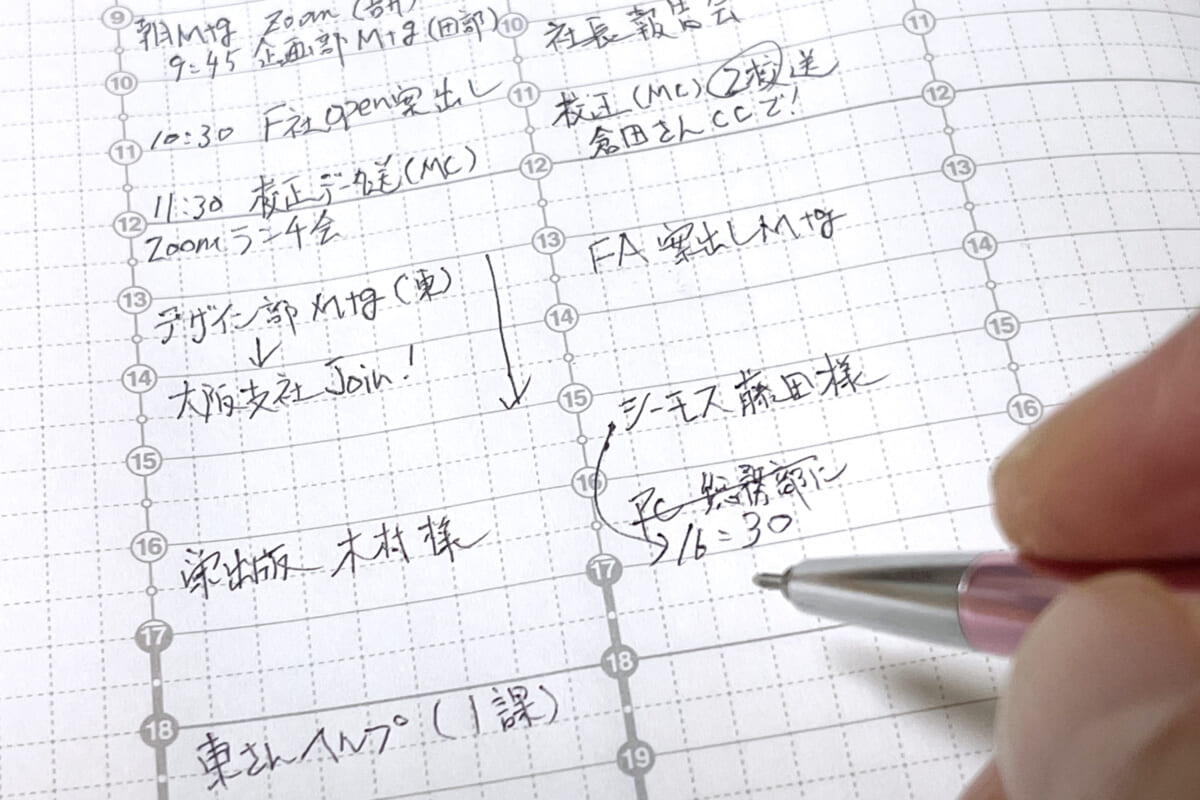

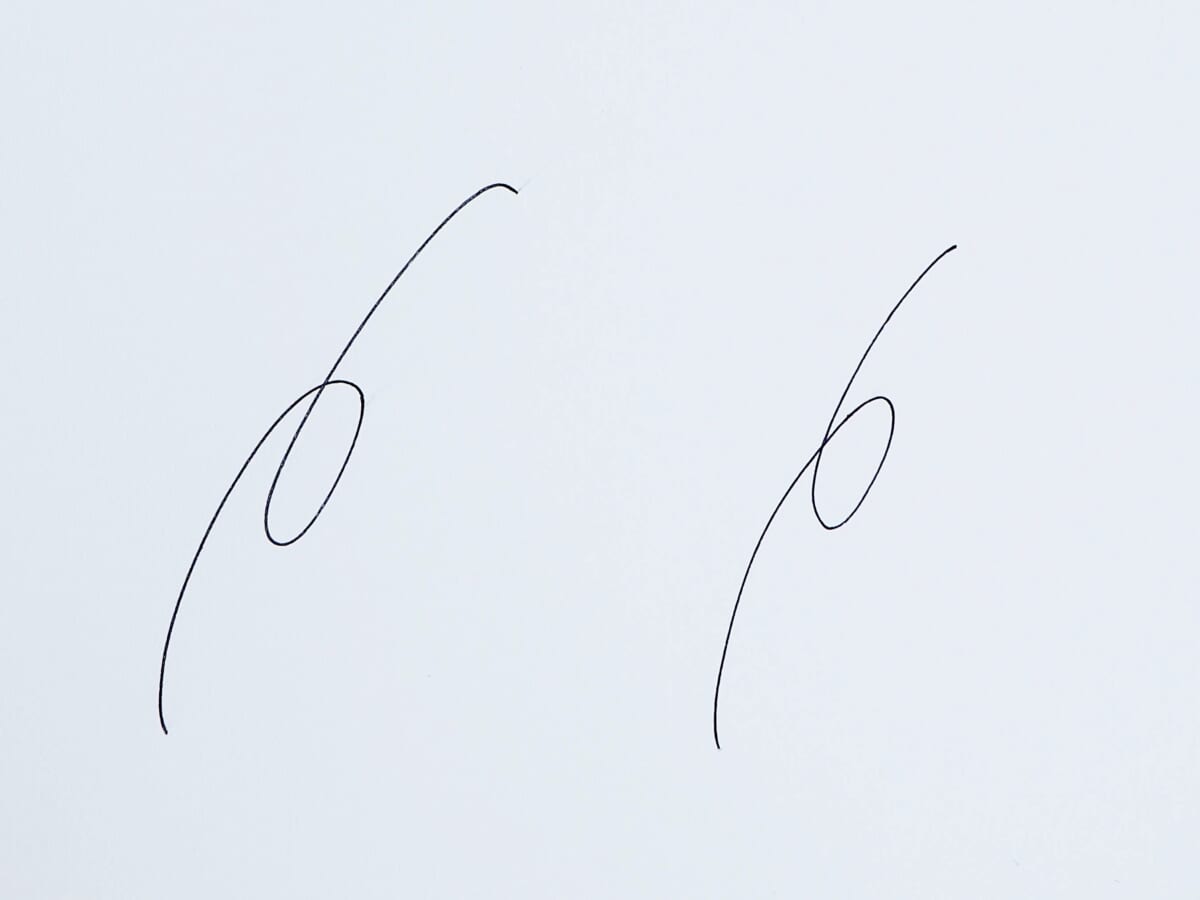

「書き心地や書き味は、数値化するのが難しいものです。ペンの持ち方や用途、文字の書き方は人それぞれ。正直、誰にでもこの製品がおすすめ! とは言えません。まずは店頭に行って、実際にペンを持ってみて、重さや持ち心地を確認し、試し書きをしてみましょう 。

試し書きの際、ぐるぐると渦巻きを書いている方も多いかもしれませんが、実はこの方法では十分にボールペンの特徴を掴むことができません。海外ではよく、稀にインクが出ない不良品が混じっていることがあるため、このような試し書きをするようになったと考えられます。国産品で“インクが出ない”ということは滅多にありません。

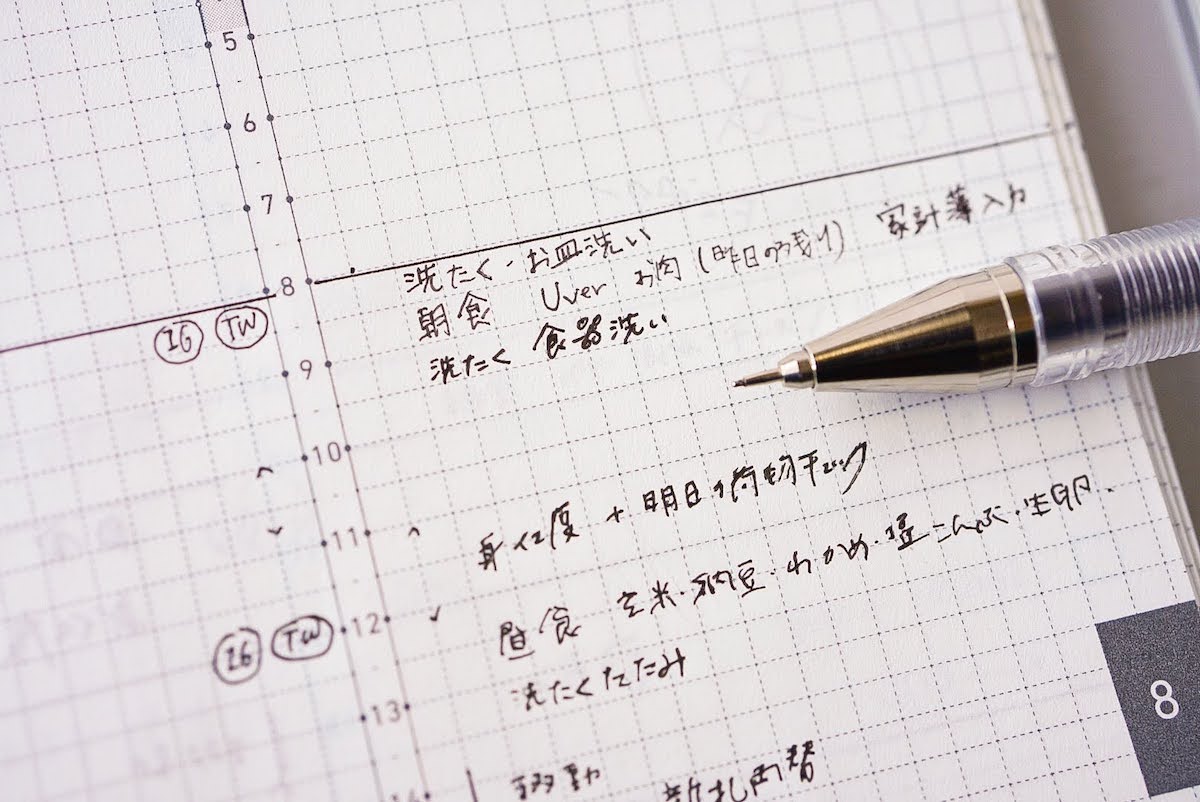

試し書きのコツは、自分が一番頻繁に使う文字を書いてみること です。個人情報が特定されないところまでの住所などが良いのではないでしょうか。自分用の基準となる文字を決めておくと、しっくりくるボールペンを見つけやすいと思います。自分の手帳などに住所や名前を書いてみるのも良いですね。

また、あえてアドバイスするならば、あまり自分の字に自信がない人に低粘度油性インクはおすすめしません 。これは自分の経験側から言えることなのですが、悪筆の自覚がある人は走り書きをしてしまう傾向にあるため、滑りが良すぎるとかえって読みにくい字になってしまいます。そういった人には是非、細めのゲルインクボールペンを使ってみていただきたいですね」

「ボールペンは用途によって細やかに進化を続けており、今後も目が離せません。個人的に気になっているのは、2006年の発売以来、いまだ大きなアップデートがない『ジェットストリーム』が、今後どうなっていくのか。期待は高まります」

文房具は毎日使う仕事道具。だからこそ、少しでも使い勝手がよくなると仕事の効率も上がるもの。自分にぴったりの文房具を探してみてください。

【プロフィール】

文房具ライター / きだてたく

最新の機能派文房具から雑貨・ファンシー系のオモシロ文房具まで、なんでも徹底的に使い込んでレビューする文房具ライター。文房具トークユニット「ブング・ジャム」のメンバーとして、全国各地で文房具の楽しさを伝える講演活動なども精力的に行っている。『愛しき駄文具』(飛鳥新社)、『日本懐かし文具大全』(辰巳出版)、『この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議』(共著/スモール出版)など著書多数。

きだてたくの文房具レビュー連載(GetNavi web)

心地よい暮らしをサポートするウェブマガジン「@Living」

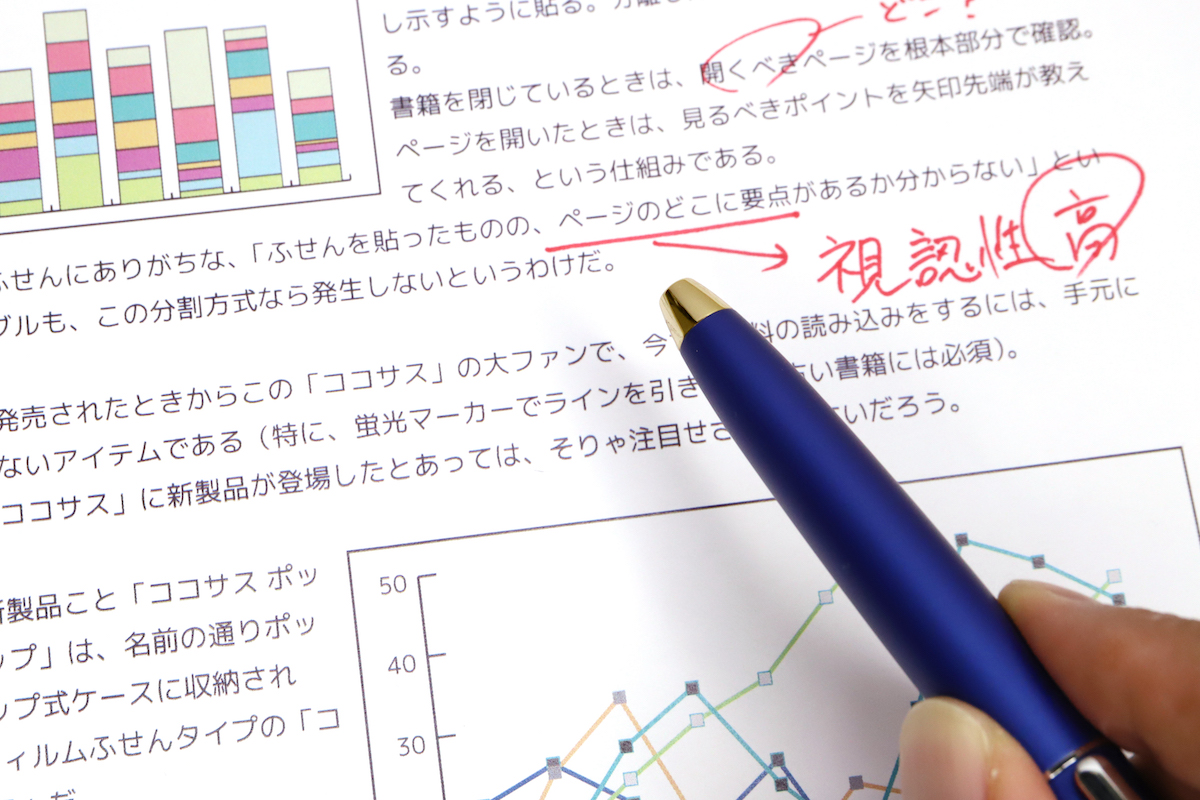

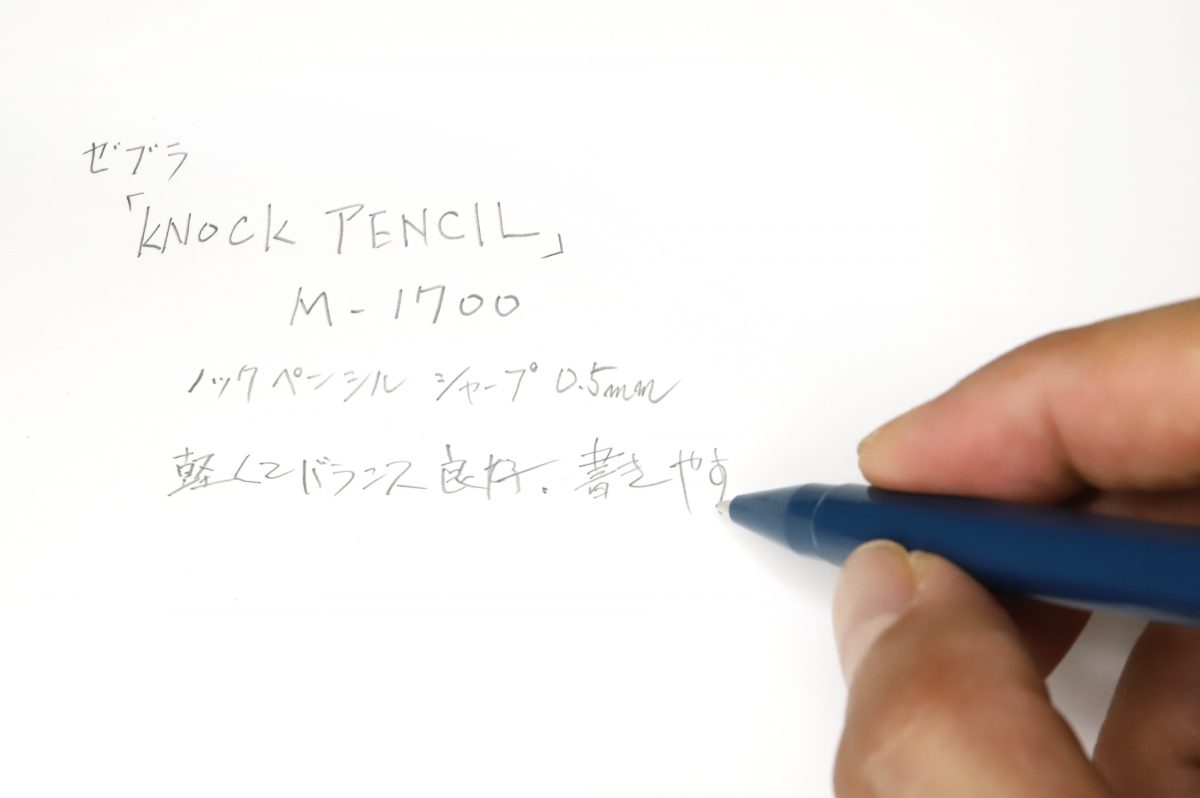

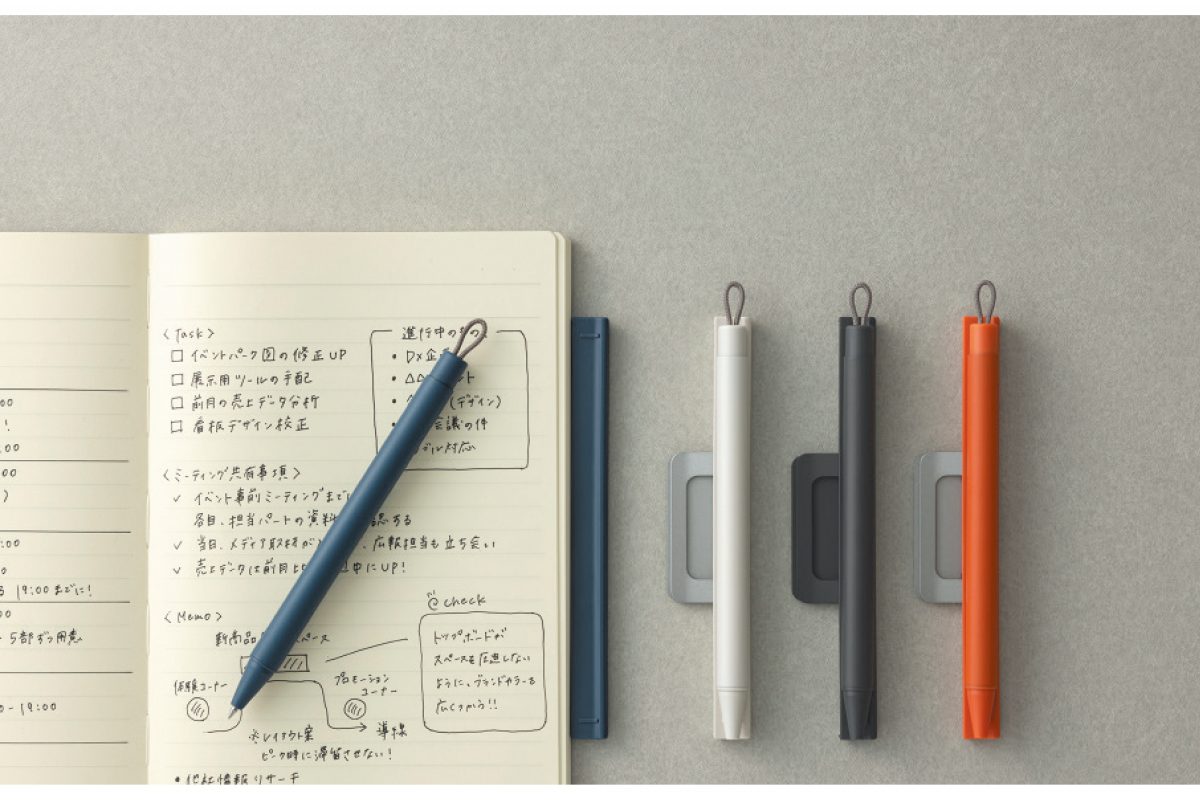

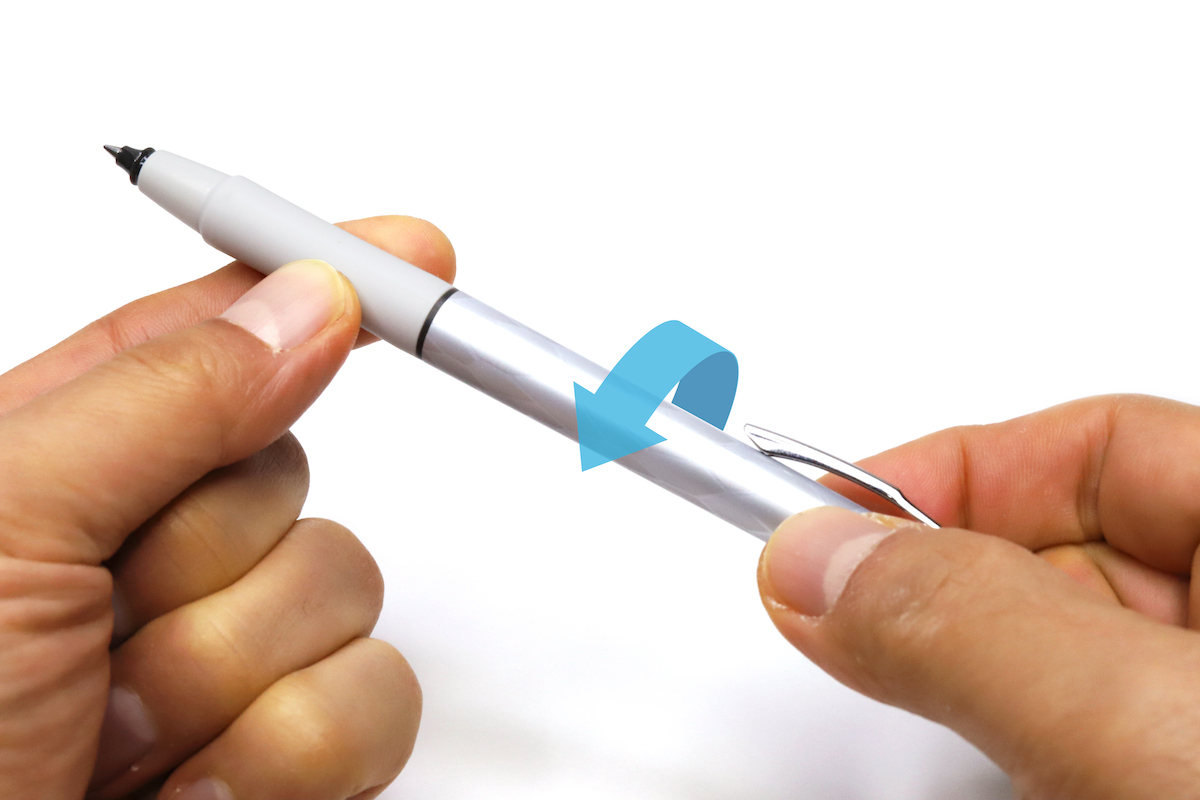

↑上部の軸をひねることで、先端からペン先が出る回転式を採用。書き出しの際に音がほぼ出ないため、会議中でも使いやすい

↑上部の軸をひねることで、先端からペン先が出る回転式を採用。書き出しの際に音がほぼ出ないため、会議中でも使いやすい

︎ 高重心の理由

︎ 高重心の理由