ソニーの新しい5G対応フラッグシップスマホ「Xperia 1 III(エクスペリア ワン マークスリー)」が、国内の大手通信キャリア3社から今夏発売されます。この注目モデルの特徴をレポートすべく、実機を触ってみました。

【Xperia 1 IIIの外観を写真でチェック】※画像をタップすると閲覧できます。一部SNSからは閲覧できません。

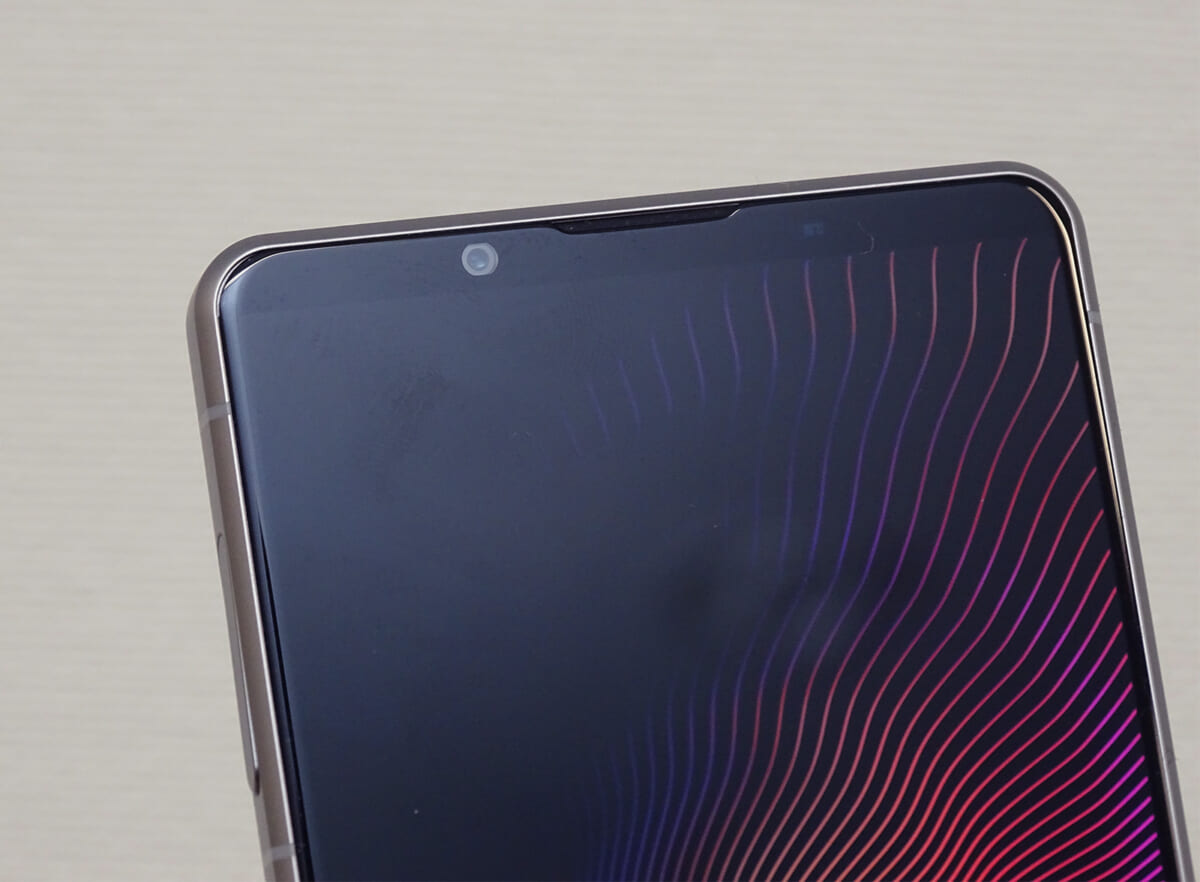

画面サイズは6.5インチを継続。縦長で幅が狭いデザイン

今回レポートするのは、スマホの枠を越えてソニーが映像・音響、デジタルカメラ等の先端技術を集めて完成させた「Xperia 1」シリーズの第3世代機です。約6.5インチの4K/HDR対応有機ELディスプレイを引き続き搭載。日本国内でも高速・大容量通信を特徴とするミリ波と、4G LTEとの高い互換性を確保するSub6、両方の5G通信方式をカバーしました。

本体のカラーバリエーションは3色。auとソフトバンクがフロストブラックとフロストパープルの2色展開、ドコモだけフロストグレーも扱います。

6.5インチのXperia 1 IIIを、6.7インチの有機ELディスプレイを搭載する「iPhone 12 Pro Max」の隣に並べてみました。Xperiaの方が縦に長く幅はスリムであることがわかります。大人の男性が片手で持ちやすいサイズ感を目指したそうです。

長辺の長さが約165mm(iPhone 12 Pro Maxは160.8mm)もあるので、質量は約188gと片手で持てるサイズ感ではあるものの、親指が画面の上から下まで一息では届きにくいと思います。ディスプレイのサイドをダブルタップして、アプリやクイック設定のランチャーを表示する「サイドセンス」を活用するか、または両手がフリーにできない場面では画面をコンパクトにして左右に寄せられる「片手モード」をマスターしておくと安心です。

背面にはフロスト加工と呼ばれるつや消し処理のガラスパネルとしています。Xperia 1シリーズは従来機が光沢系ガラスパネルだったので意外かつ、やや地味な印象を受けましたが、使ってみると指紋の付着が目立ちにくいことが大きなメリットであると実感。ケースを装着せずに、スタイリッシュな外観がアピールできるでしょう。

4K/HDR映像の見事な鮮やかさ。120Hz高速描画にも対応

Xperia 1 IIIにも、アスペクト比が21対9の「シネマワイド体験」をうたうディスプレイが受け継がれました。本体を横に構えたときに、映画館のスクリーンと同じアスペクト比で制作された映像作品が画面の隅々まで広がる没入感が味わえます。

アスペクト比が21対9の映画「シン・ゴジラ」を見てみましたが、スマホで再生していることを思わず忘れるほどの臨場感でした。映像の解像度が高く、ゴジラの皮膚のゴツッとした質感が立体的に再現されます。クライマックスでゴジラが熱線を吐く直前、体のスリットから漏れる光の煌めきは眩しく感じるほどに鮮やか。HDR映像の画作りは4K/HDR対応のブラビアの技術を忠実に継承するXperia 1 IIIならではの完成度でした。

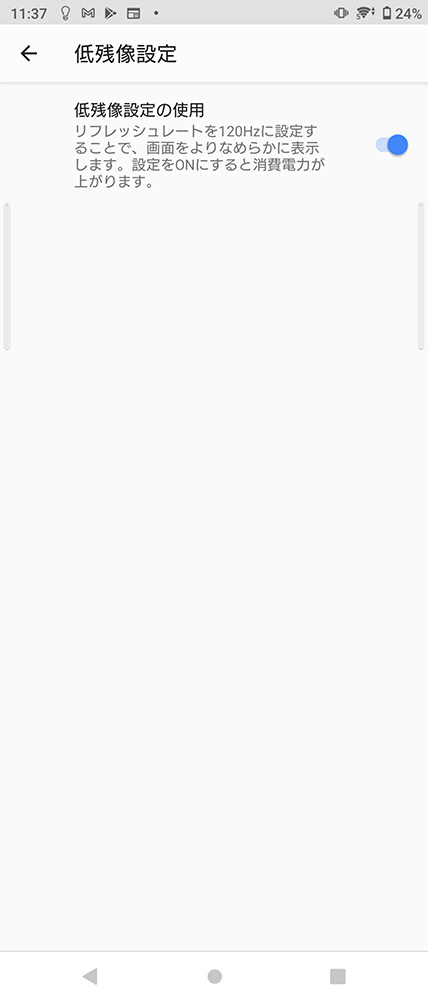

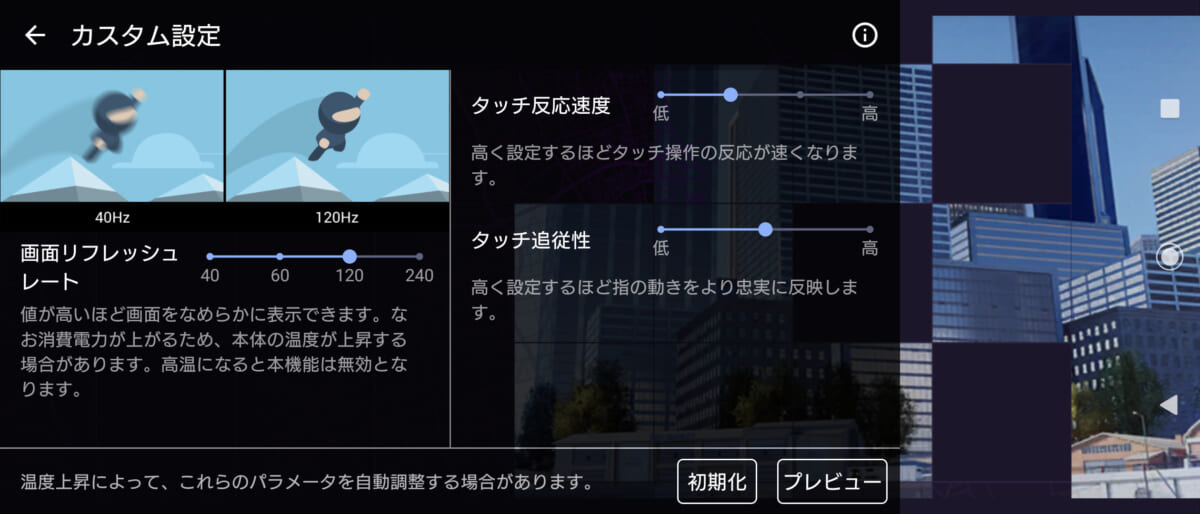

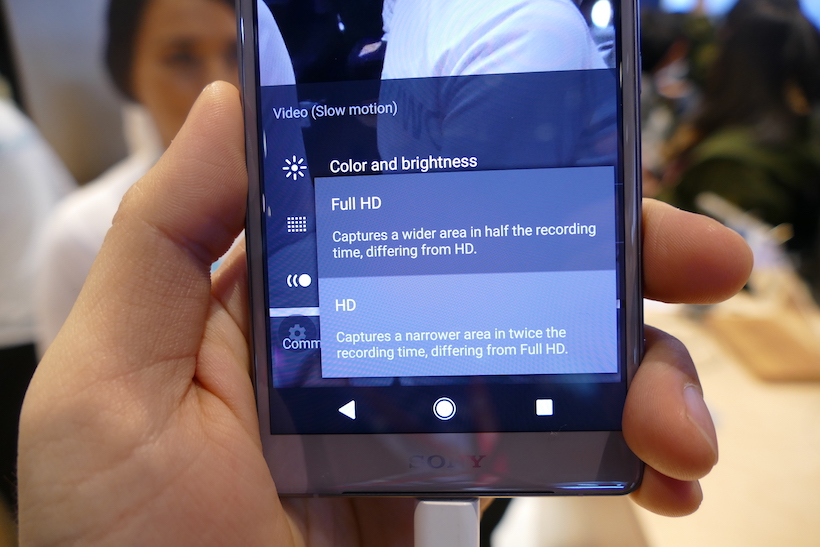

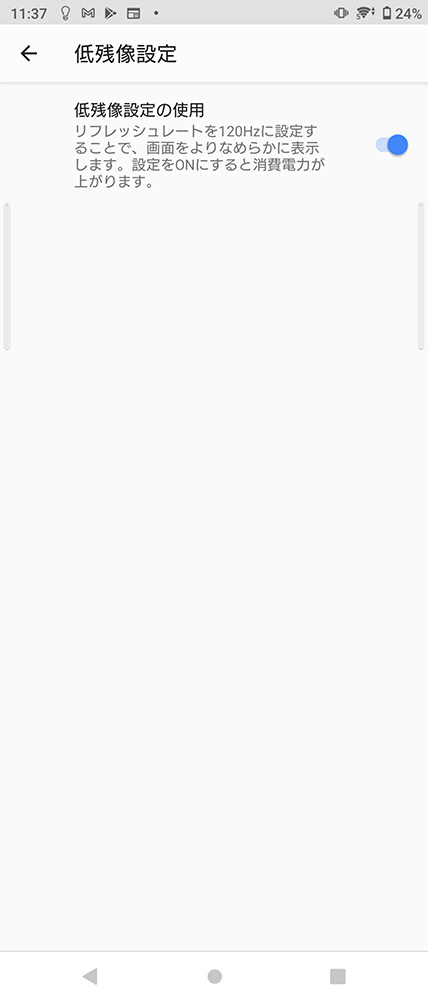

最新機種のディスプレイは4K/HDR対応に加えて、最大120Hzの高速描画を実現。被写体がダイナミックに動くゲームやスポーツの映像などを、チラつきを抑えながらより滑らかに表示できるところにメリットがあります。ただ120Hz表示対応のコンテンツは、まだスマホで楽しめる動画配信系にはほとんどなく、モバイルゲームが少しずつ作られているという現状です。ソニーはXperia 1 IIIで先手を打ってこれに対応した格好になります。

家庭用のテレビやPCモニターの中にはパネルを倍速で駆動させる技術により120Hz、または240Hz相当のなめらかな描画を可能にする製品もあります。Xperia 1 IIIの場合、通常のビデオソースをブーストして高速に描画する機能は持ち合わせていません。

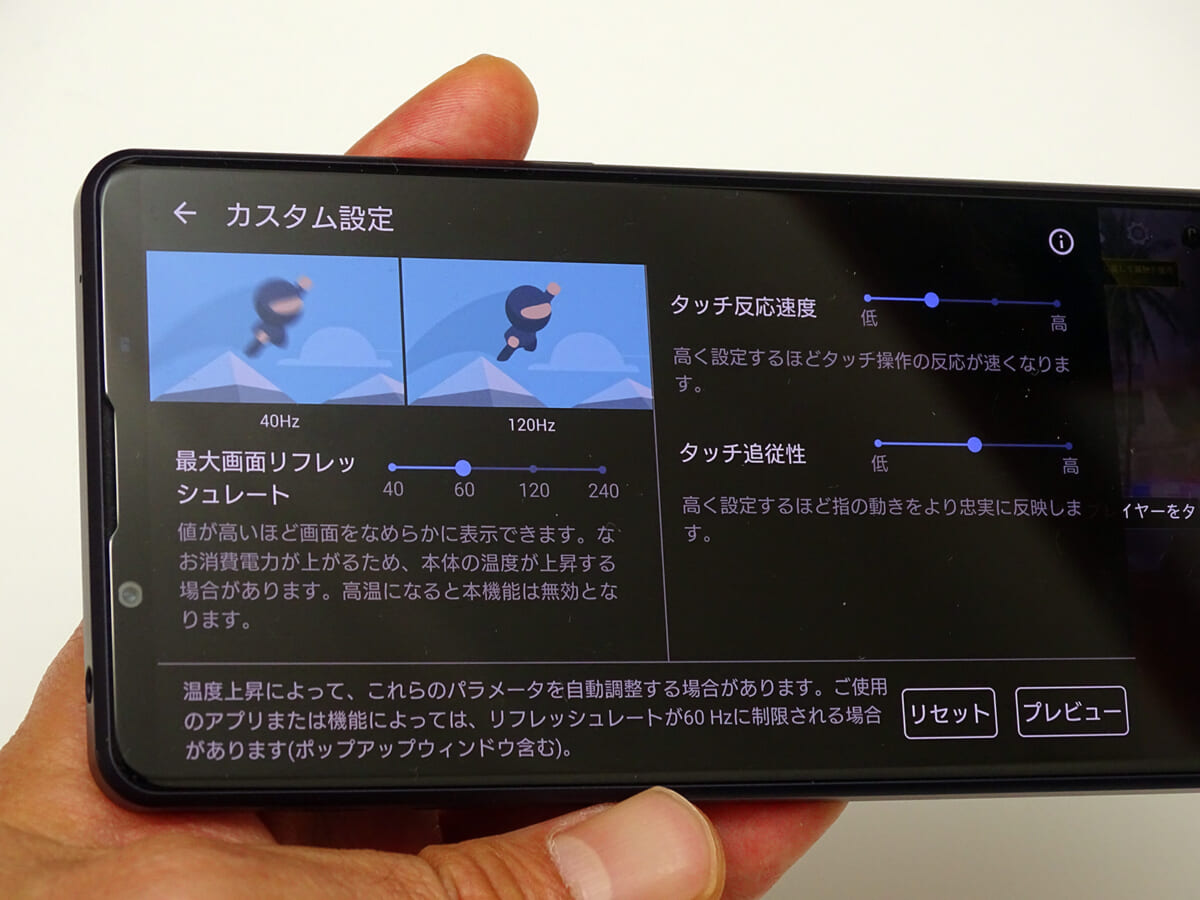

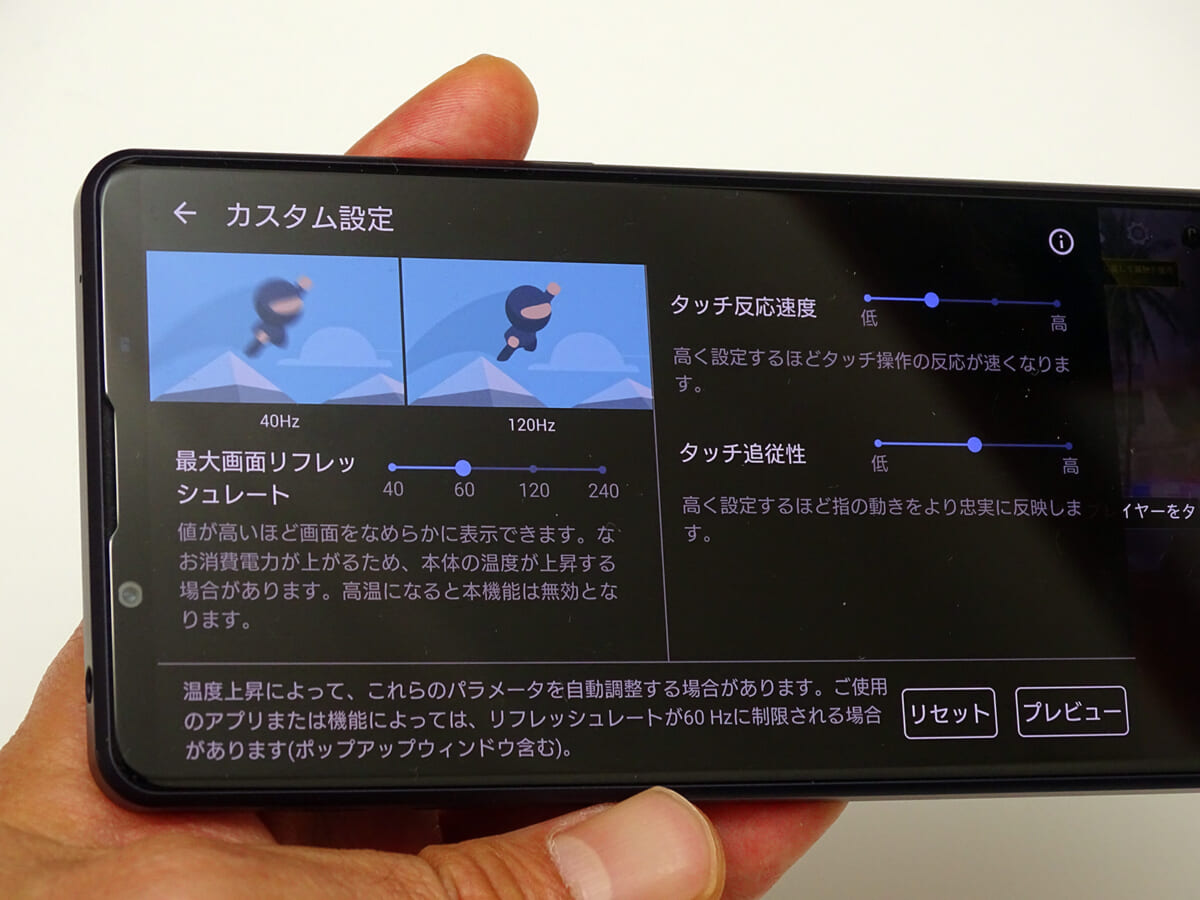

ゲーム系コンテンツの場合は独自の「ゲームエンハンサー」機能により「最大画面リフレッシュレート」やパネルのタッチ応答速度・追従性をブーストできる機能があります。モバイルゲームの「Call of Duty」をプレイしてみましたが、高精細なグラフィックスの描画がモタつくことはありません。タッチ操作に対するパネルの感度の良さも実感できました。

Xperia 1 IIIの映像は精細感が高く、発色の自然な豊かさは作品を長く視聴しても疲れを感じにくい点にもメリットとして表れます。尺の長いコンテンツをゆったりと楽しむなら、ソニー純正のスタンド機能付きカバー「Style Cover with Stand」を合わせて揃えるのがおすすめです。背面のスタンドを立てると片手持ち操作のグリップ感も安定します。

105mm望遠を新規に加えた、4つの焦点距離を持つトリプルレンズカメラ

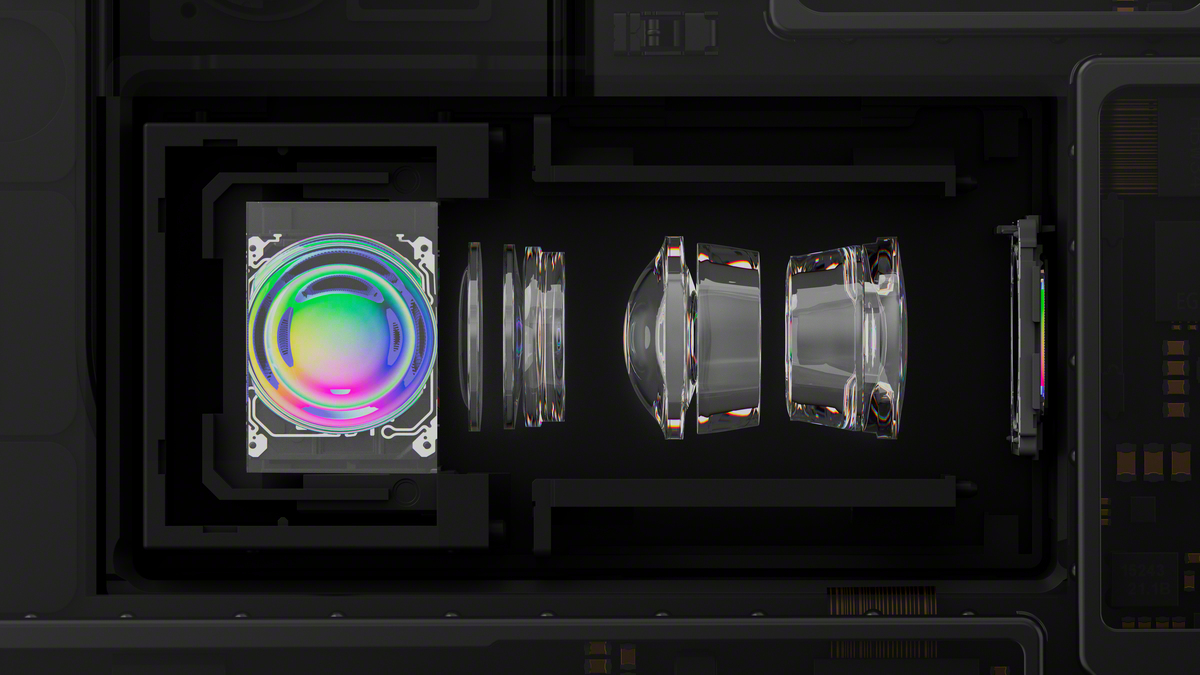

Xperia 1 IIIが背面に搭載するメインカメラは「4つの焦点距離を持つトリプルレンズユニット」という特殊な仕様です。前機種まで好評を博してきた16mm超広角、24mm広角レンズに加えて、内部でユニットが70mmと105mmの焦点距離に合わせて形を変える望遠レンズをXperiaに初搭載しました。

さらに全部のレンズユニットには光を多く取り込めるレンズと感度の高いデュアルフォトダイオードセンサーを搭載しています。

筆者がふだん使っているiPhone 12 Pro Maxといくつかのシーンで写真を撮り比べてみました。鮮やかな色の花や食品は色彩が少し濃く、明るめに仕上がるようです。

Xperia 1 IIまでは標準のカメラアプリと、より本格的な写真撮影をサポートするソニーのカメラアプリ「Photography Pro」が別々に搭載されていました。しかし、Xperia 1 IIIからはPhotography Proに統一されています。

Photography Proの特長は、ソニーのデジタルカメラ「αシリーズ」「サイバーショットシリーズ」と操作感を揃えたユーザーインターフェースと、多彩な機能によりスマホのカメラで表現力豊かな写真が撮れることです。RAWフォーマットによる撮影にも対応しています。

反対に、ソニーのデジタルカメラを使い慣れていない人にとっては表示に慣れる時間が少し必要です。画面の中にシャッターアイコンがないため、本体側面に設けられた専用のカメラシャッターボタンを押して写真を撮る感覚がしっくりと来ない場合があるかもしれません。

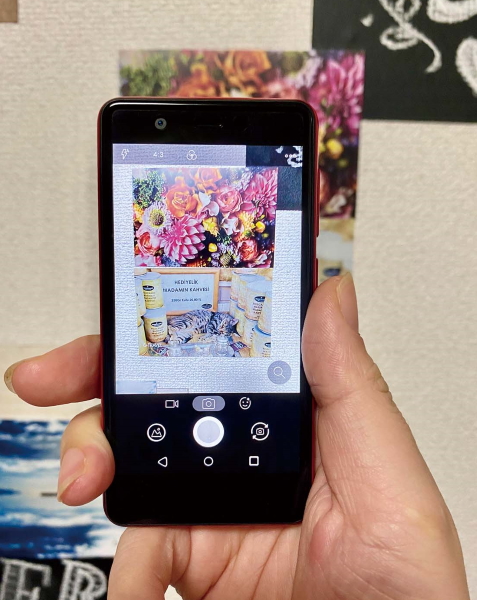

そこでXperia 1 IIIには従来のカメラアプリに似た感覚で写真と動画が撮れる「BASIC」モードが設けられています。Photography Proアプリの設定に入り、「起動時の撮影モード」を常にBASICモードとしておき、設定に工夫を凝らして撮りたい場面でAuto/P/S/Mに切り換える使い方ができます。

BASICモードの場合、撮影画面に表示される「×0.7/1.0/2.9/4.4」の倍率アイコンを選択すると4つの焦点距離に合うレンズに素速く切り替わります。新設された105mmのズームモードで遠くの被写体を撮影してみました。粗さが目立たず、解像度の高い写真が撮れました。ただ同じ場所で広角・超広角にレンズを切り換えながら撮影すると彩度の異なる写真が記録されました。今回テストした端末は試作機なので、商用機の段階で仕上げてくるのだと思います。

内蔵スピーカーがパワフル。圧巻のサラウンド再生

最後にXperia 1 IIIで楽しむ音楽再生について触れたいと思います。

Xperia 1 IIIは有線・無線によるヘッドホンとイヤホン、本体に内蔵するスピーカーや外部Bluetoothオーディオ機器につないで音楽再生、映画やゲームなどコンテンツのサウンドが楽しめるスマホです。

ステレオスピーカー、および3.5mmヘッドホンジャックから出力されるサウンドは音圧(音の密度)が約40%パワーアップ。Amazon Music HDで配信されている楽曲を聴くと、中低域の重心が低く安定した滑らかなサウンドが楽しめます。特に有線ヘッドホン・イヤホンによる音楽再生は格段に肉付きが向上したため、ボーカルの実態感が際立ち、楽器の演奏も活き活きと感じられました。

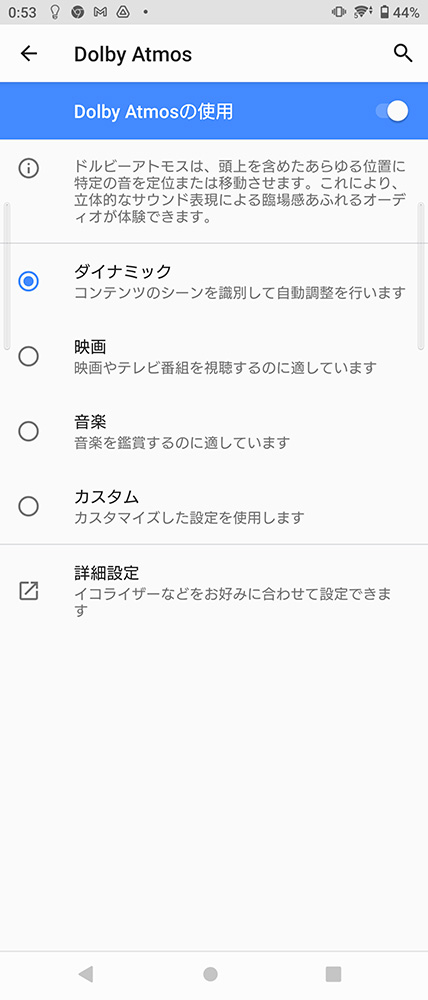

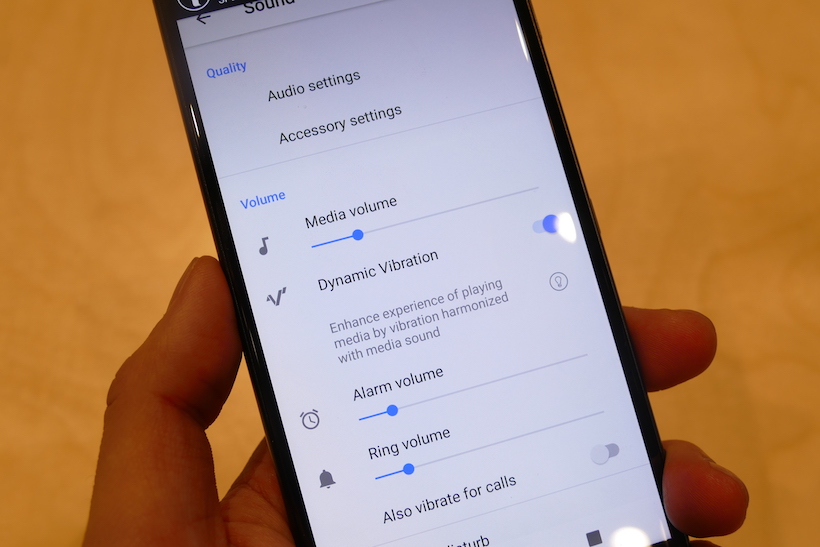

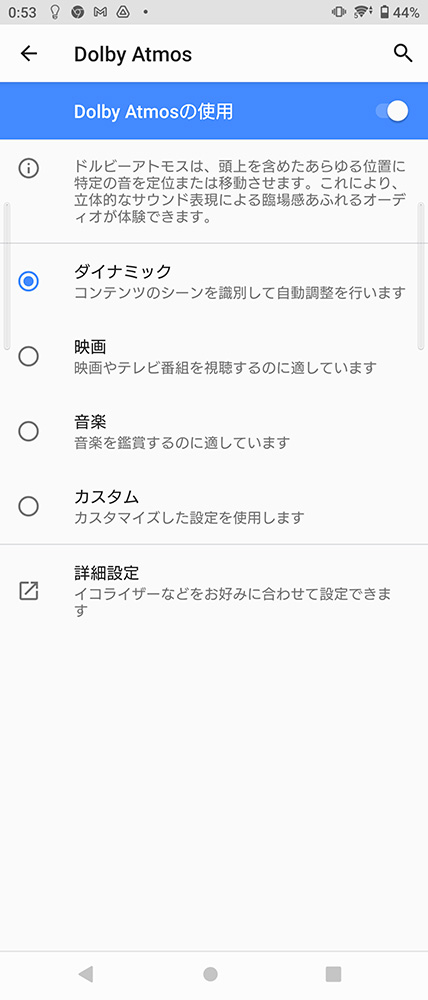

自宅など周囲に気兼ねなく音を出して視聴できる環境で、映画やドラマなど動画コンテンツを楽しむならばXperia 1 IIIの内蔵スピーカーもおすすめです。「オーディオ設定」から「Dolby Atmos」を選択、「映画」モードを選択すると映画やドラマなど動画コンテンツの音声に立体感あふれるサラウンド効果をバーチャル処理によりかけた状態で楽しめます。

Netflixで配信されているアニメ「攻殻機動隊 SAC_2045」のシーズン1-5で、“公安9課”のチームがポストヒューマンと対決するシーンでは、力強い爆音に埋没することなく、キリッと引き締まったダイアローグが聞こえてきます。銃声など効果音の粒立ちも良く、リアルな音声に囲まれながらどこまでも深くコンテンツの世界にダイブできます。サラウンド効果がとても鮮やかで透明感に優れているところがXperia 1シリーズの特徴であると筆者は思います。

ワイヤレスオーディオのハイレゾ化や遅延抑制の技術もフル装備

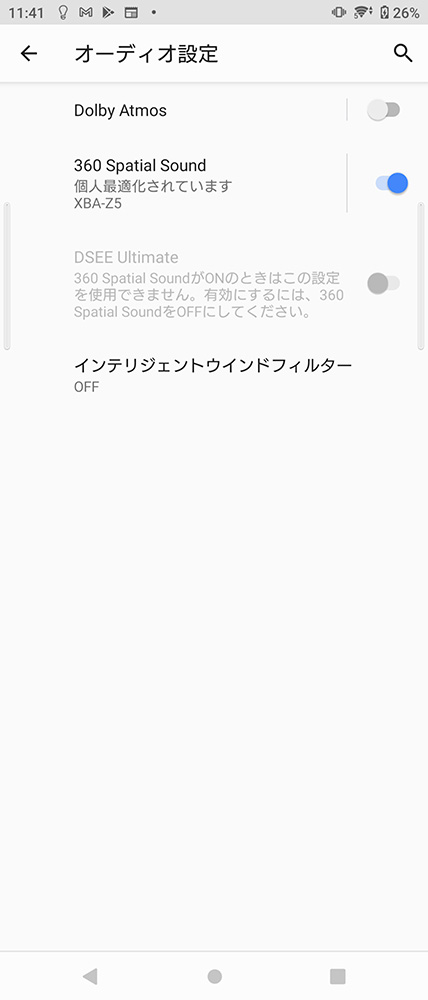

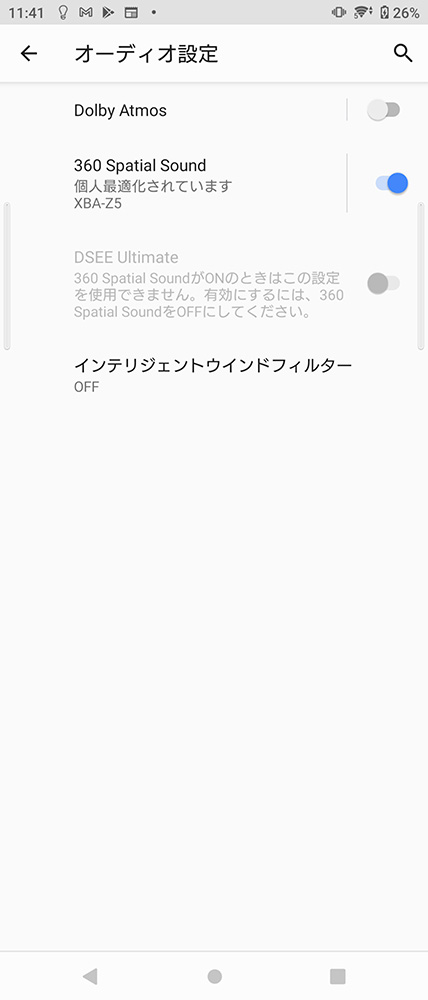

Xperia 1 IIIにはソニー独自の「360 Spatial Sound」という新しい立体サウンド技術も搭載されました。「オーディオ設定」から該当の項目をオンにすると、Amazon MusicやSpotify、Apple MusicなどXperiaで楽しめる音楽配信のコンテンツがライブ演奏のように立体的な音場感を伴って聴くことができます。

イヤホン・ヘッドホンによる音楽再生は有線・無線接続を問わず、オーディオ設定からDSEE Ultimateをオンにするとリスニング感が向上します。デジタル音楽コンテンツが配信のため圧縮する段階で失われた情報を補完しながら、ハイレゾ相当のきめ細かなサウンドにアップコンバートする機能です。DSEE Ultimateにより、ボーカルの豊かな質感、弦楽器の滑らかなタッチが生々しく蘇る感覚を体験してほしいと思います。

Xperia 1 IIIは最新のBluetoothオーディオコーデックであるaptX Adaptiveにも対応しています。音質もさることながら、Bluetoothワイヤレス接続により発生する伝送遅延が極力抑えられる技術であることにも注目です。モバイルゲームコンテンツの音声をワイヤレスヘッドホン・イヤホンで聴く時に発生する音のズレが大幅に解消されます。それでもやはり遅延がゼロにはならないので、コマンド入力のタイミングと音のズレがプレイに致命的な影響を与えるシューティング、格闘ゲームや音モノのゲームを楽しむ際には有線接続のヘッドホン・イヤホンを選びたいところ。その選択が自由にできることもXperia 1 IIIの大きな強みです。

Xperia 1 IIIは長く愛用できるプレミアムスマホだ

Xperia 1 IIIの魅力は「スマホの最先端」が先取りできるだけではありません。カメラからオーディオ・ビジュアルまで幅広く洗練された上質なコンテンツ体験が楽しめるところにこそ、Xperiaのフラグシップモデルならではといえる本機の醍醐味があります。最高のデジカメ、モバイルコンテンツプレーヤーを探していた方にも、スマホの域を超えて長く愛用できるデバイスとしてXperia 1 IIIをおすすめします。

【フォトギャラリー】※画像をタップすると閲覧できます。一部SNSからは閲覧できません。