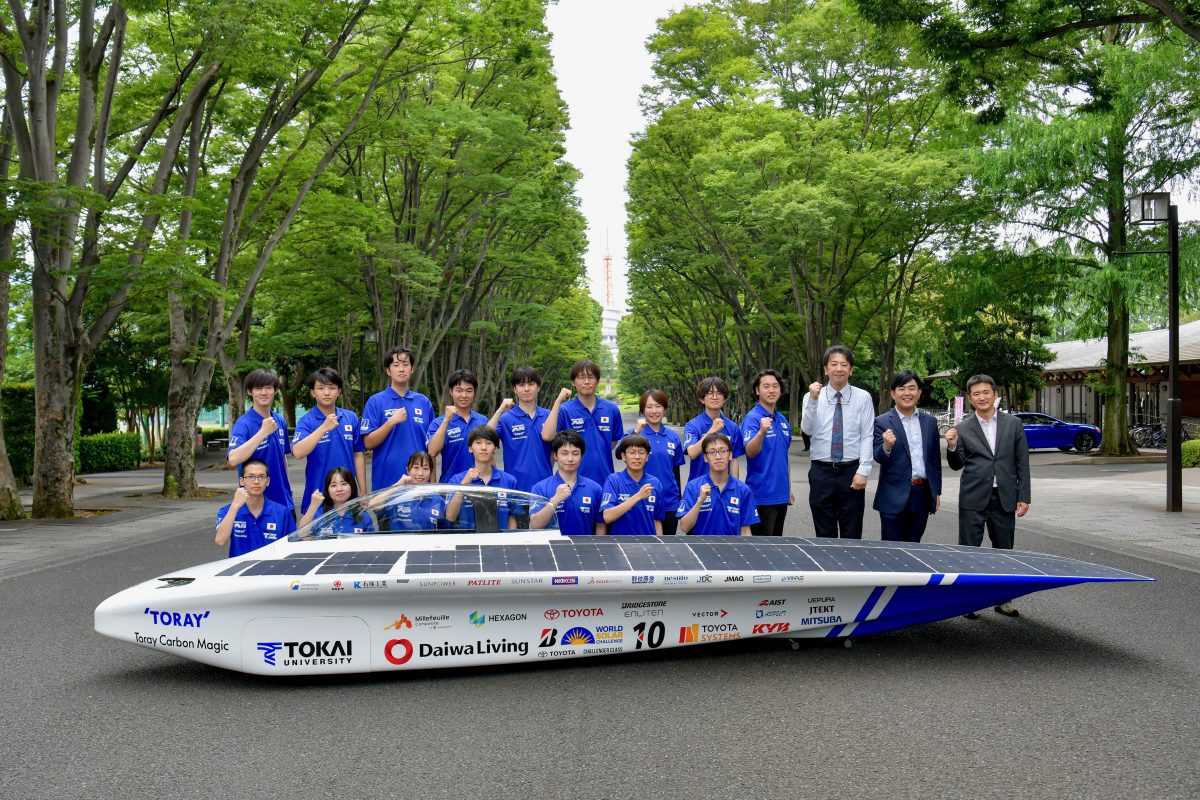

東海大学は6月16日、神奈川県平塚市にある湘南キャンパスにおいて、同大学が誇るソーラーカーチームが8月にオーストラリアで開催される世界最高峰のソーラーカーレース「Bridgestone World Solar Challenge 2025」(BWSC2025)への参戦体制発表会を実施しました。同大学はこのレースで過去に2度、総合優勝を果たし、それ以外でも常に上位に入賞している強豪チーム。今大会での活躍が期待されています。

太陽の力だけで豪州を縦断! 世界最大級のソーラーカーレース

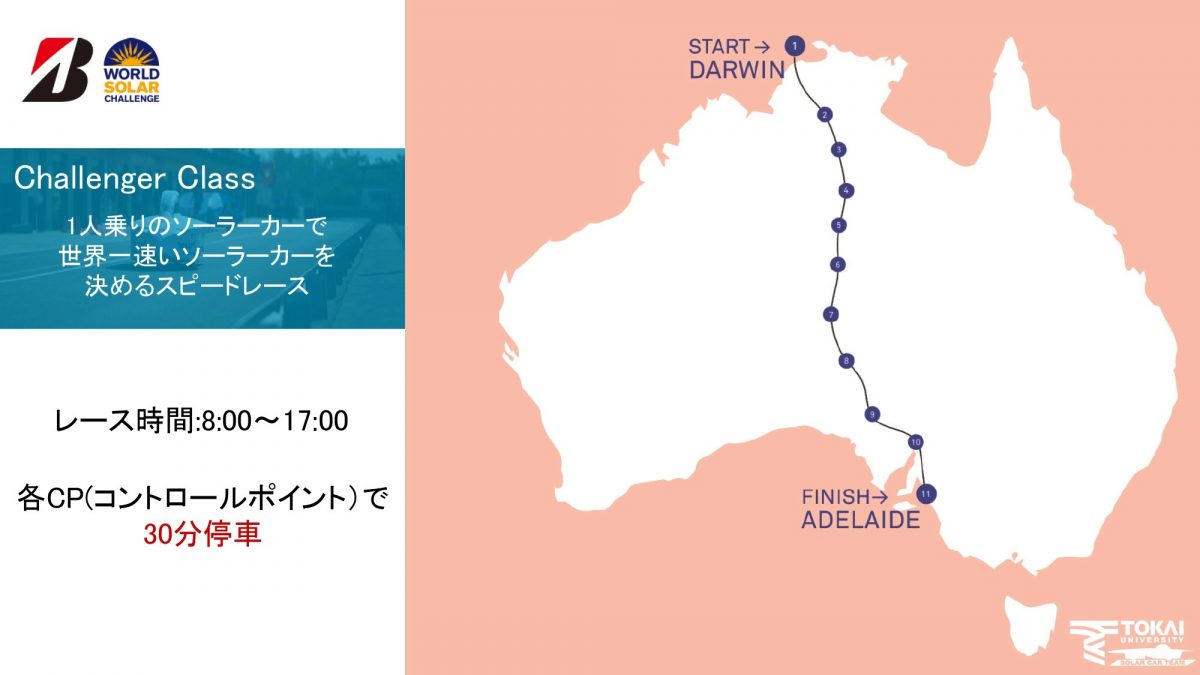

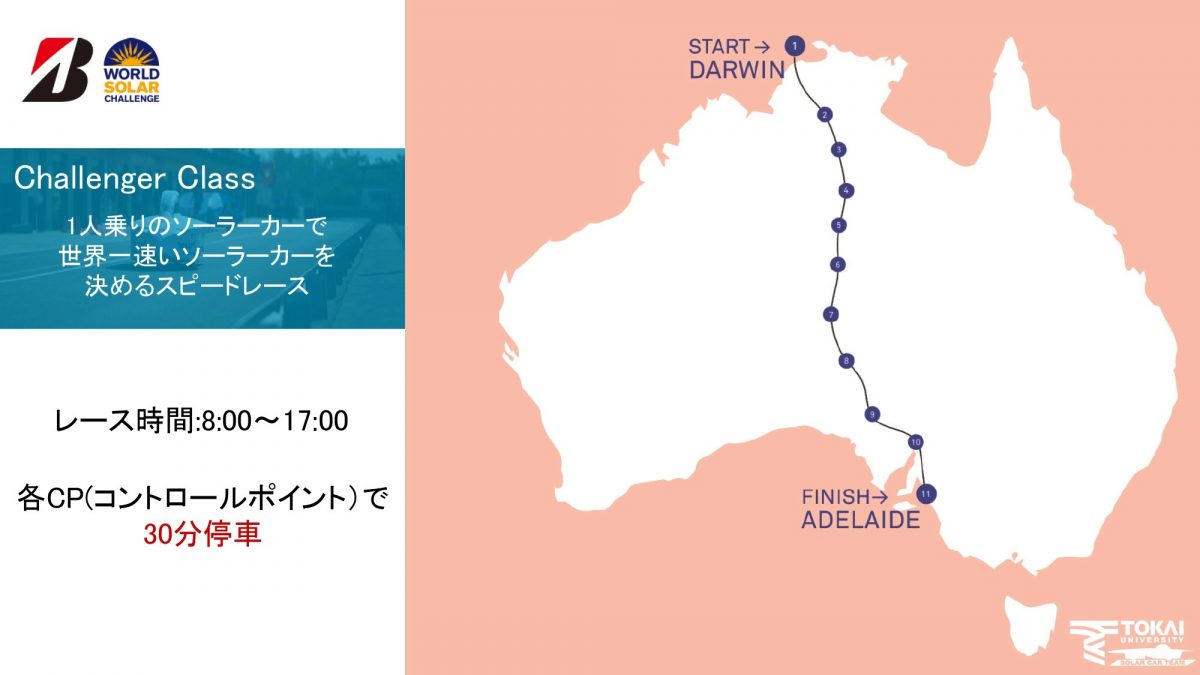

BWSCとは、1987年から2年に一度開催されているソーラーカーレース。オーストラリア北部のダーウィンから南部のアデレードまでの約3000kmを太陽光発電のみで走り、その勝敗は走破するのに要した総走行時間によって決定されます。

東海大学の資料によれば、今回の大会には18カ国37チームが参加。レースは8月24日にスタートし、5日後の28日にアデレードにゴールする予定で進められます。

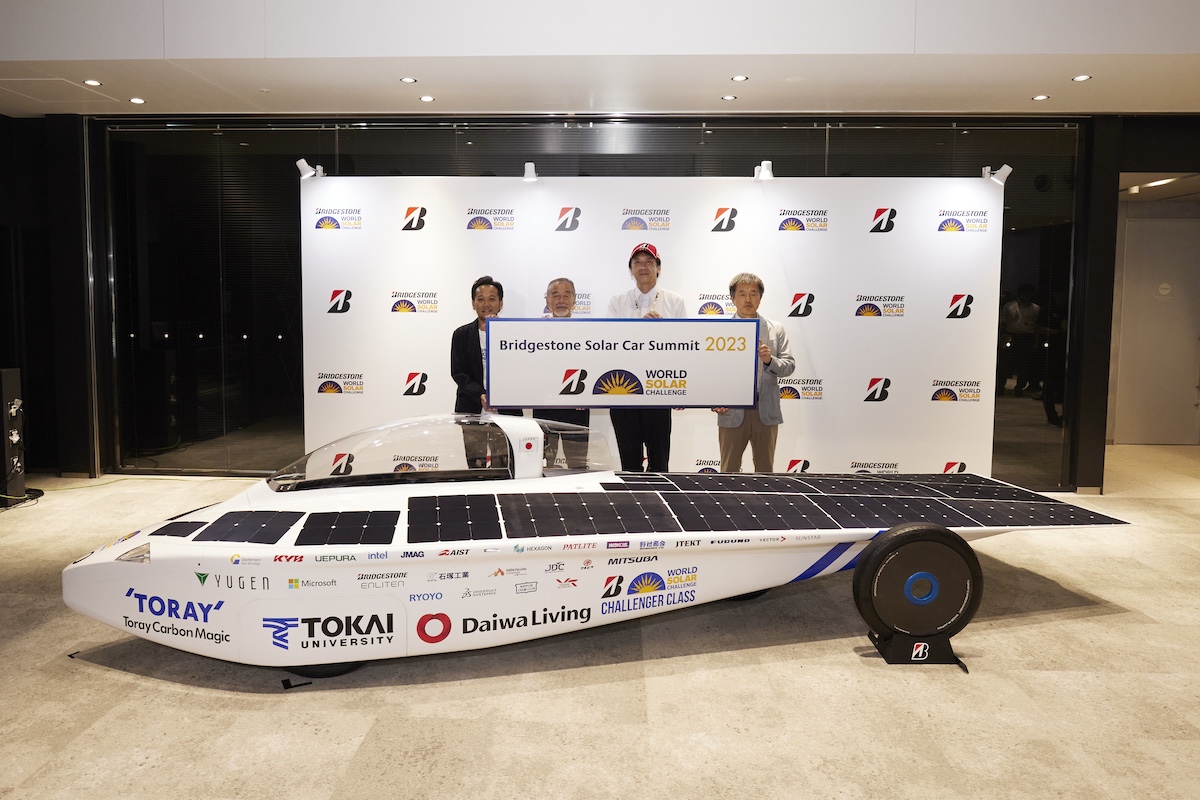

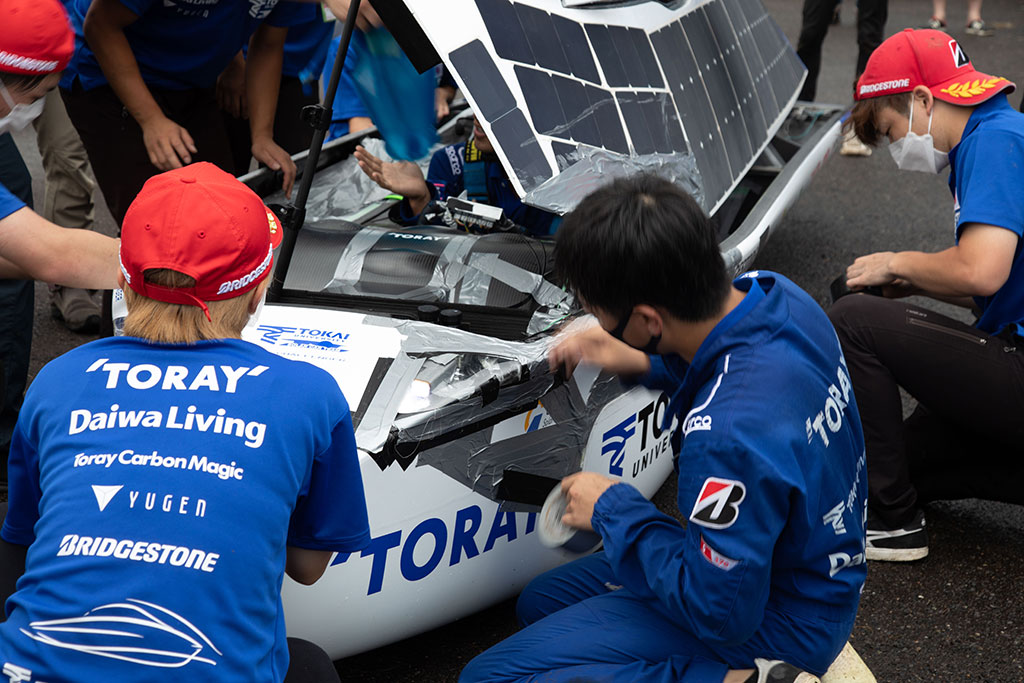

説明会当日は、今回の参戦体制についての説明が行われたほか、レースで実際に走行する最新のソーラーカー「2025年型 Tokai Challenger」を初お披露目。さらに説明会終了後には、東海大学・湘南キャンパス内でデモ走行も行われました。

ソーラーカーチームの総監督を務める佐川耕平氏(工学部機械システム工学科 准教授)は、「(BWSCへの参戦目的は)再生可能エネルギーと次世代モビリティの可能性を追求し、このレースで培った技術を社会に還元することにある」と述べるとともに、「協賛企業との協業のもと、2011年に勝ち取った栄冠(総合優勝)を再び奪還することも大きな目標」と話しました。

レースの過酷度がより高まった!? 今大会の新レギュレーション

そうしたなか、今回のレースで見逃せないのがレギュレーションの変更です。影響の大きな変更点を中心に紹介しましょう。

車体サイズが大きくなりソーラーパネルの面積も約1.5倍に!

一つめの変更点は車体サイズの大型化です。従来の全長5000×全幅2200×全高1600mmから全長5800×全幅2300×全高1650mmにサイズアップされ、これに伴ってソーラーパネルを載せる面積も広がったのです。

東海大学ではこれに合わせて、ソーラーパネルの面積を従来比1.5倍の6m2まで拡大して対応することにしました。

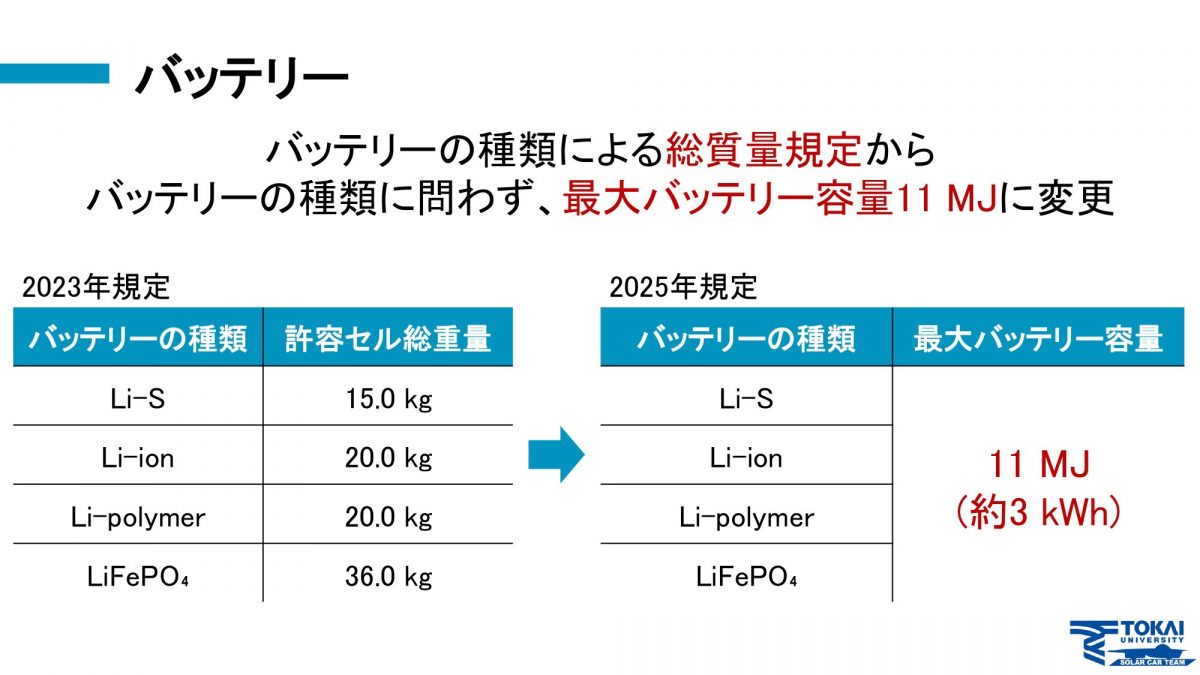

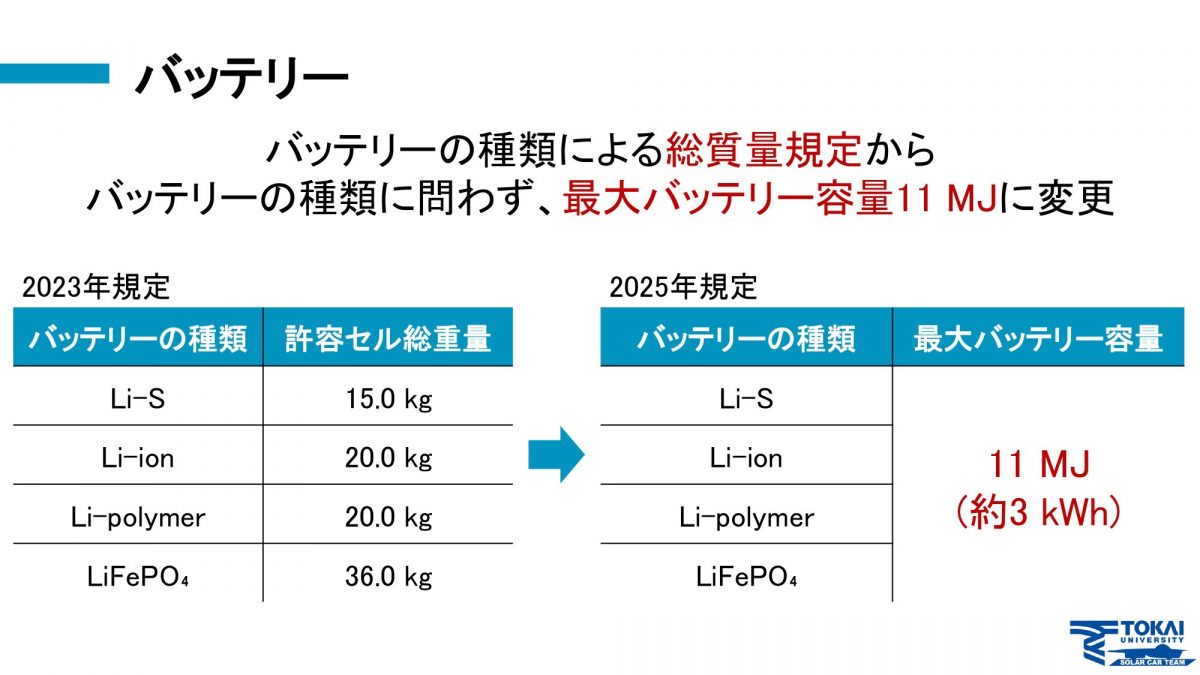

バッテリー容量が約半分に減り難易度がアップ

一方でやっかいなのが、バッテリーのレギュレーション変更です。これまではバッテリーの種類ごとに総質量規定が定められており、バッテリー容量は最大でおよそ5kWhまで認められていました。しかし、今回からはすべてのバッテリーに対して容量が「約3kWh」に統一されたのです。

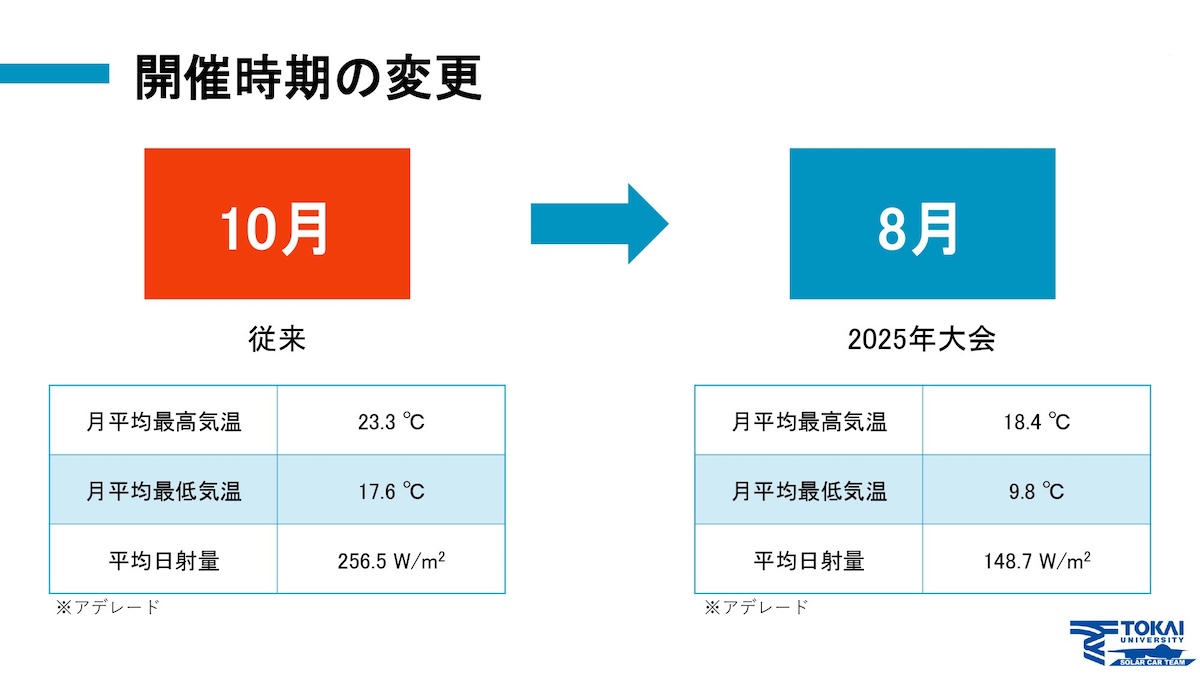

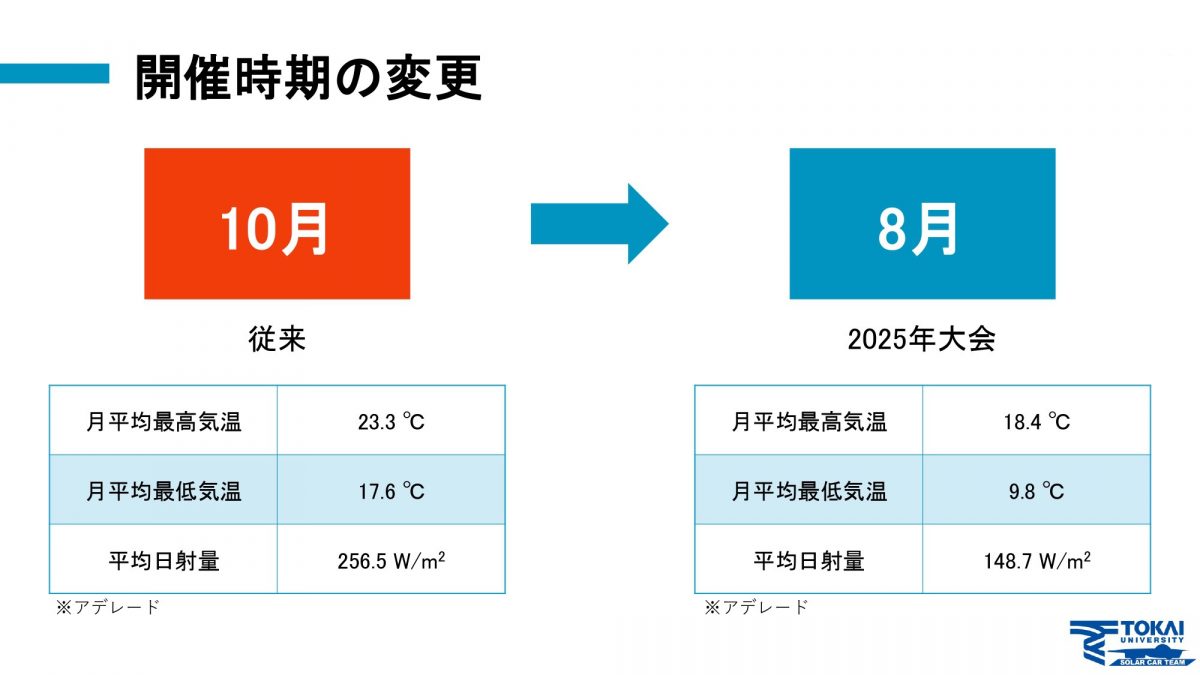

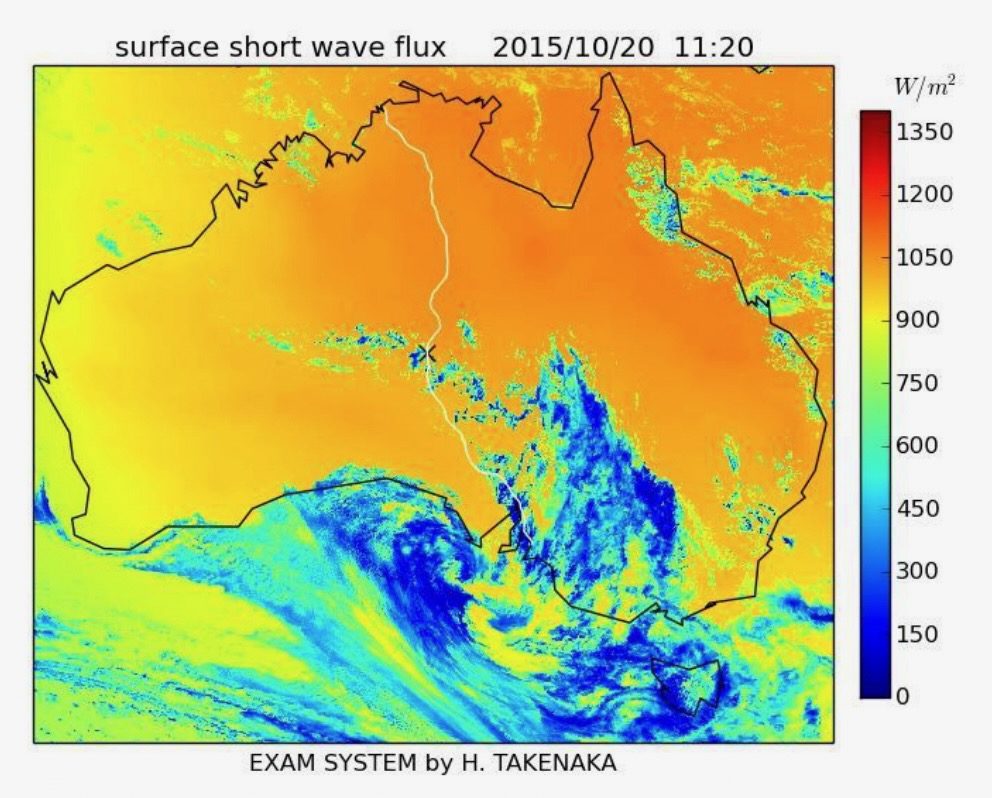

開催月が変わり、ソーラーカーの命綱「日照時間」がぐっと短く

レースの開催日程も今までの10月開催から8月へと変更され、ソーラーカーにとって厳しいものとなりました。オーストラリアは南半球にあるため、8月は冬に相当し、気温が低くなるだけでなく、雨季となって太陽が顔を見せる時間がぐっと短くなります。ソーラーカーにとってかなり厳しい条件となることは間違いないでしょう。

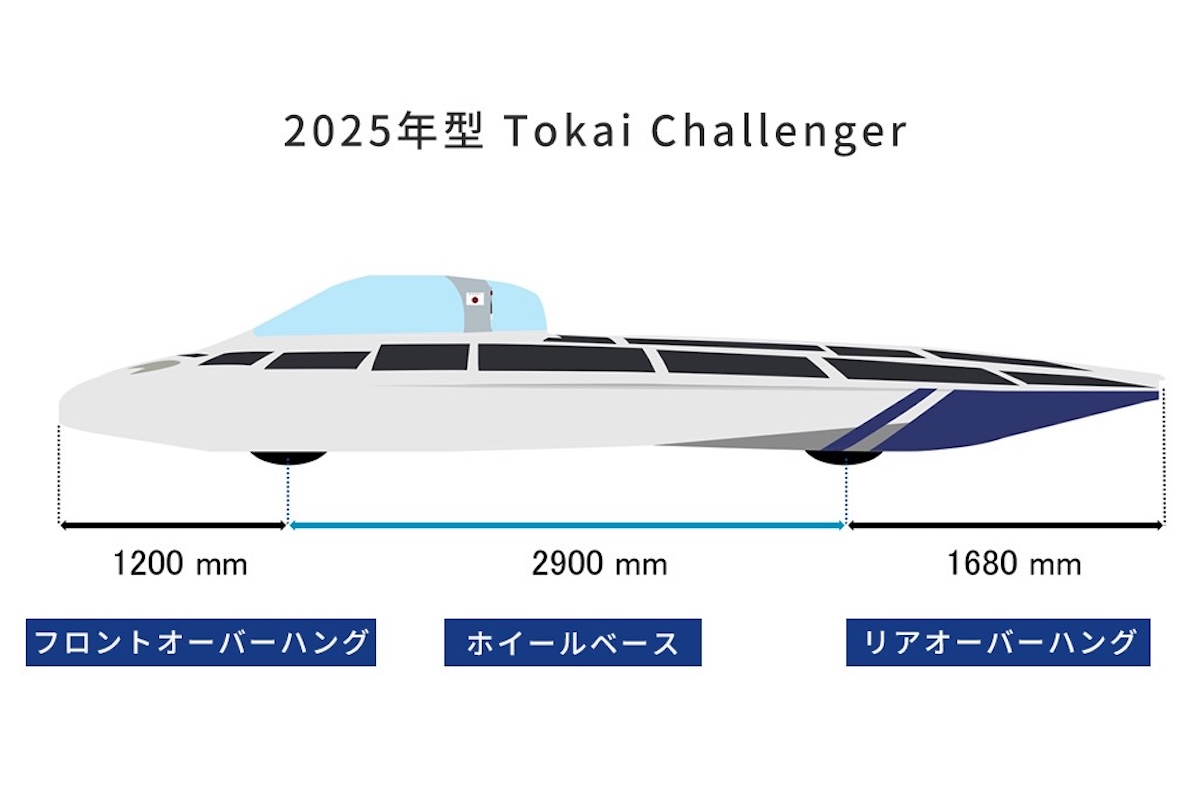

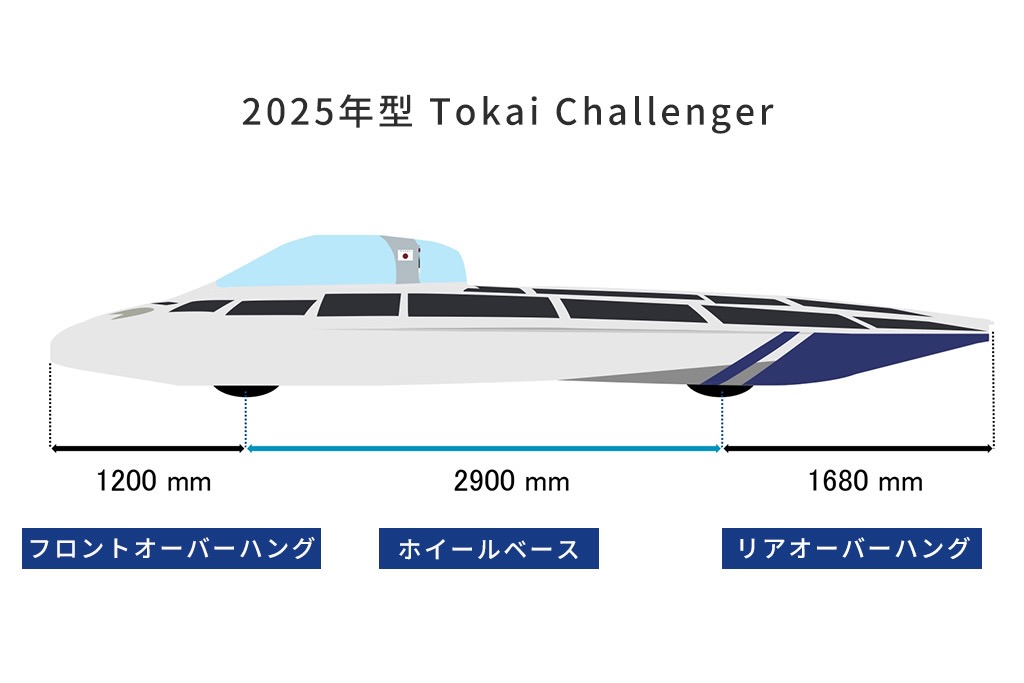

このほかにも車体のオーバーハング(タイヤの中心から外側にある車体部分。前輪はフロントオーバーハング、後輪はリアオーバーハングという)をホイールベース(前輪/後輪間の長さ)の60%以内に収める規定が追加されました。

「2025年型 Tokai Challenger」ではこれに対応するため、ホイールベースの長さを2900mmに延長し、その結果、フロントのオーバーハングは1200mm、リアのオーバーハングは1680mmに変更。

ノウハウの蓄積がある東海大チームだからこそできた新規定対策

こうしたレギュレーションの変更により、どの出場チームもレースを展開するうえで新たに様々な対策が必要となりました。そこで東海大学では、主に「基本形状」「空力性能」「エネルギーマネジメント」の3つを再検討したと言います。

検討ポイント1. 基本形状

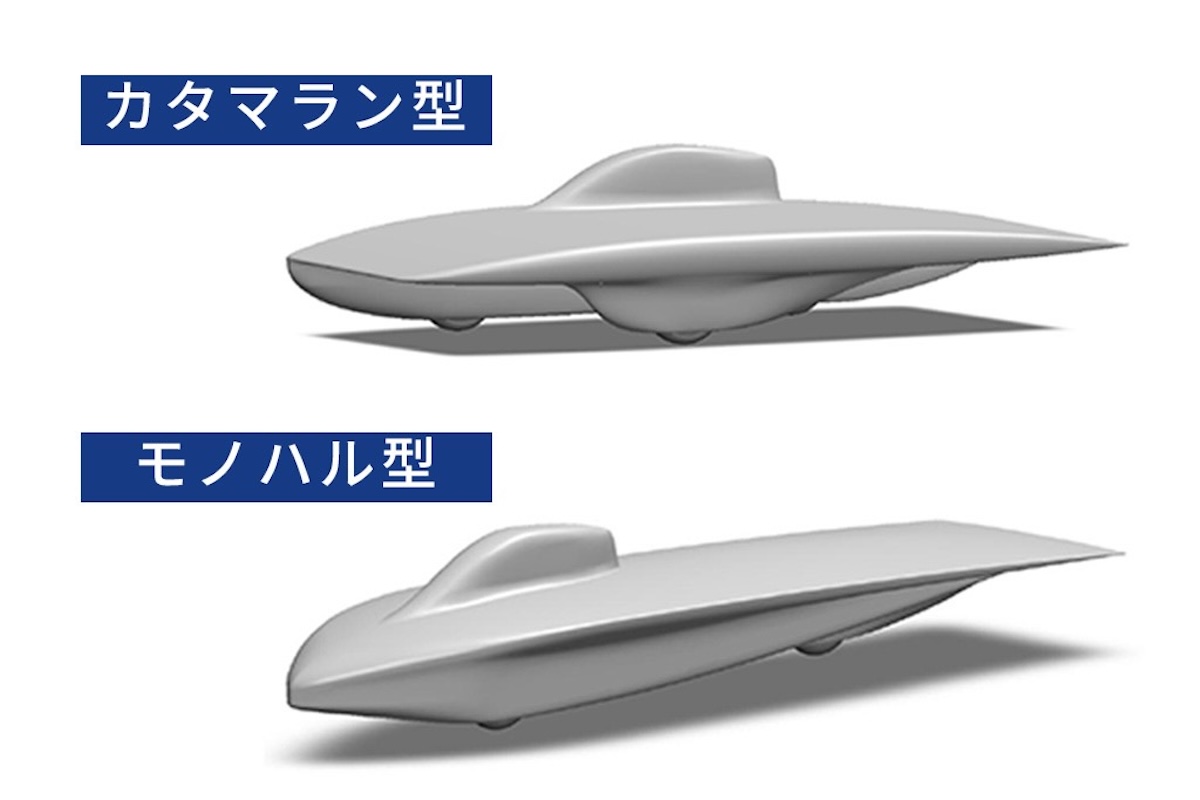

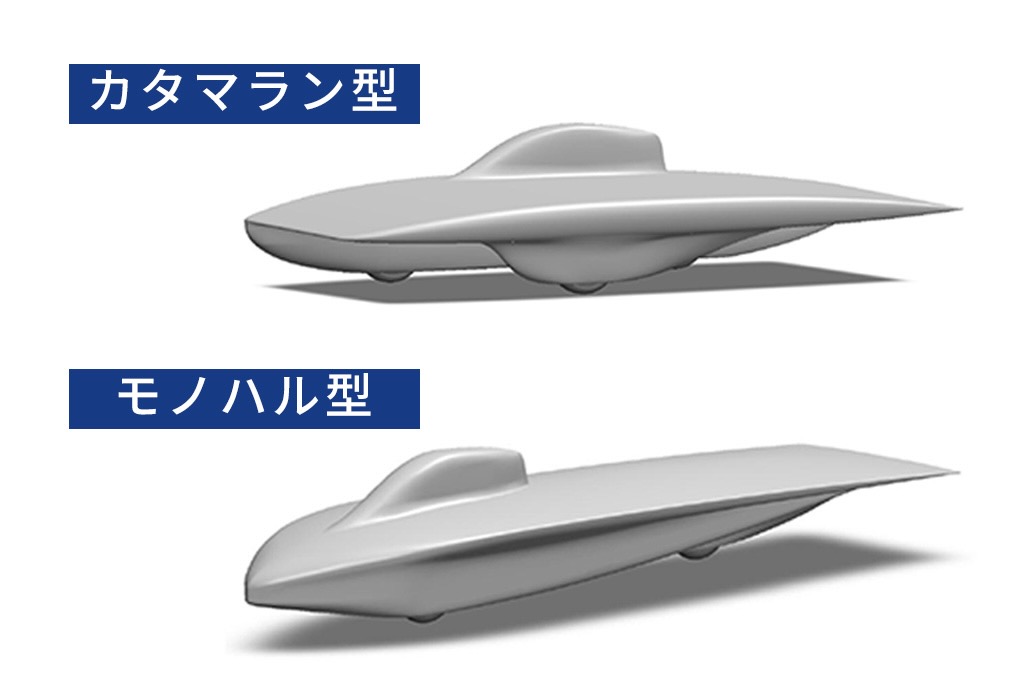

ソーラーカーの形状は、基本的に“カタマラン型”と“モノハル型”の2つのいずれかを選ぶことになります。今回、東海大学は、どちらの基本形状を選ぶかを改めて検討しなおしたそうです。

カタマラン型は双胴型ともいい、その名称の通り、二つのボートを甲板でつないだような形状をしていることが特徴で、ソーラーパネルの面積を広く取れるのがメリットです。一方のモノハル型は単胴型とも呼ばれるモノコック型の形状で、ソーラーパネルの面積に制約は出るものの、空気抵抗の少なさで優位に立つことができます。

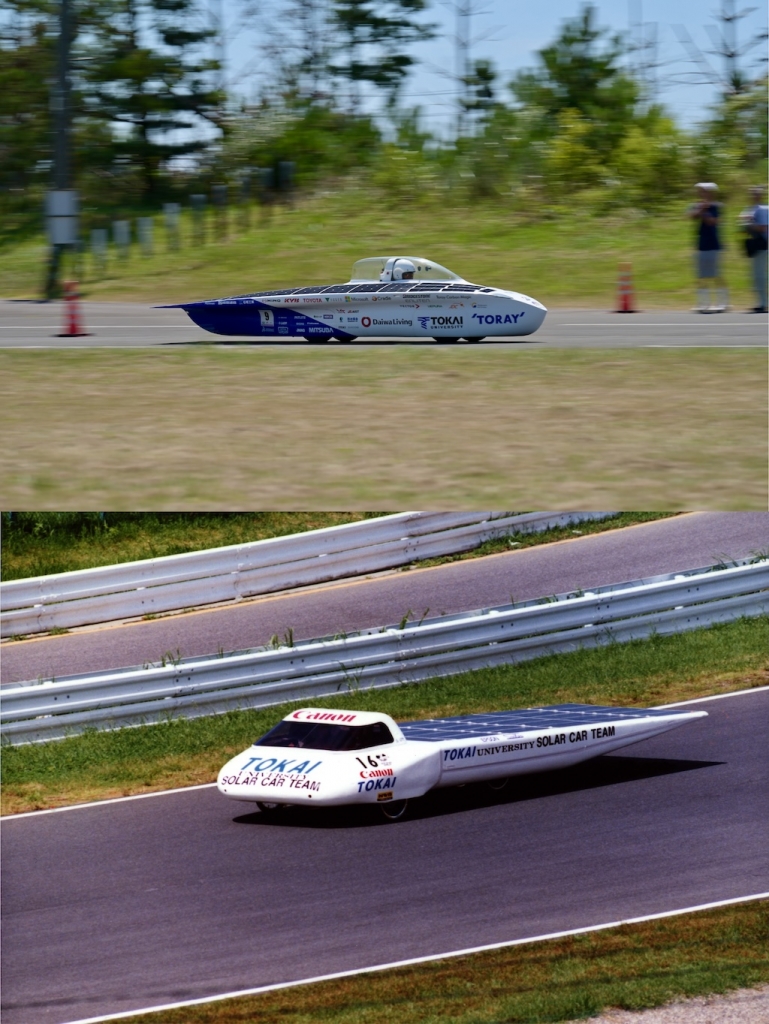

東海大学ではかつて、カタマラン型を採用していた時期もありましたが、2017年大会からはモノハル型へと変更。以来、高い発電予測技術と空力技術の蓄積により、モノハル型でも高い性能を実現できることが改めて確認され、結果として、今大会でも高い運動性能と安定した走行が期待できるモノハル型を採用することになったそうです。

検討ポイント2. 空力性能

レギュレーションの変更により、空気抵抗を抑えて走行するための力「空力性能」をより高める工夫も求められるようになりました。車体の大型化やホイールベースの延長は当然ながら空気抵抗の増大につながりますし、さらに最低地上高の規定がなくなったことでフロア下の形状がより空気抵抗の影響を受けやすくなったからです。

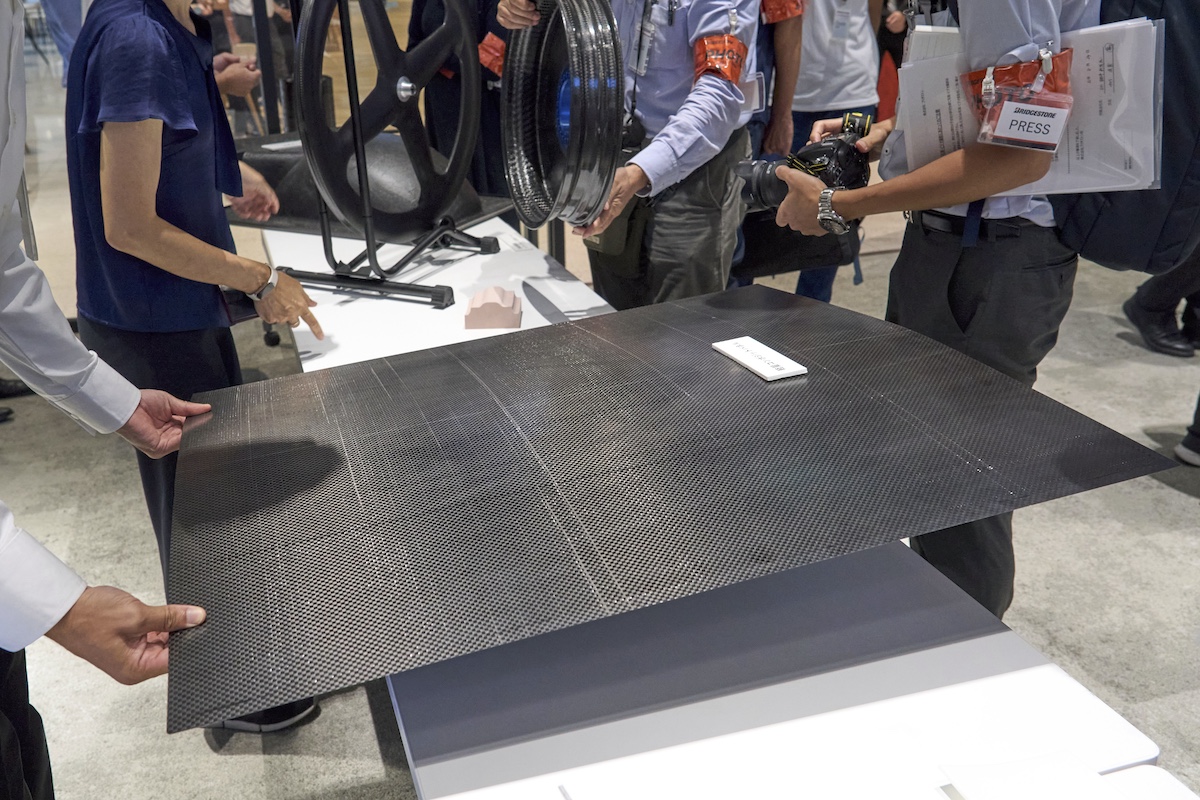

そこでチームでは協賛企業であるトヨタシステムズから提供された計算機資源をフル活用。100以上にも及ぶ形状を検討し、機械学習も併用した空力開発も実施できることを活かして他チームにはない床面形状を実現しています。これがより高い空力性能の確保につながりました。

その効果は抜群で、東海大学によれば、2023年型に比べてソーラーパネル面積が1.5倍に拡大したにもかかわらず、空気抵抗の増大は1.3倍を大幅に下回ることができたそうです。

検討ポイント3. エネルギーマネジメント

そしてレース勝敗の鍵を握るのが「エネルギーマネジメント」です。車体サイズの大型化により、ソーラーパネルの搭載可能面積こそ増えましたが、一方でバッテリー容量が実質半減しているのは大きなハンデとなります。

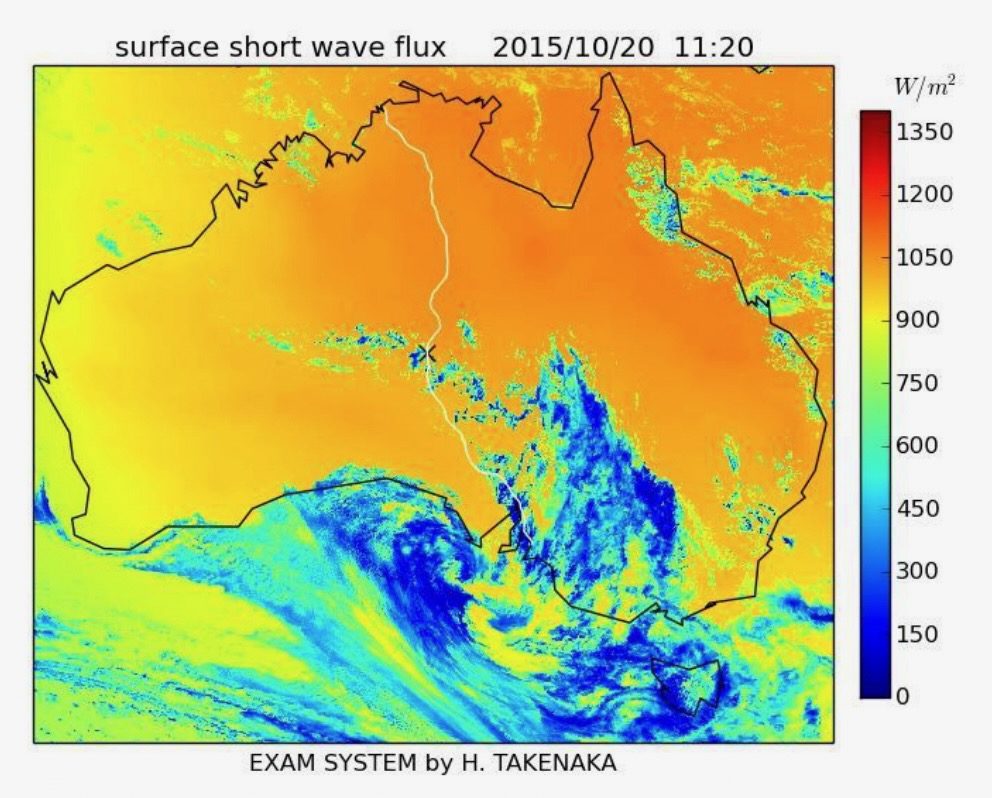

そこでチームでは、気象衛星ひまわりによる天候予測と高度なリモートセンシング技術を駆使して、詳細な日射量や風速分布といった気象データを入手。これらのデータを、より効率的で最適なエネルギーマネジメントに結びつけて、勝利につなげていこうというわけです。

目指せ王座奪還! BWSC2025にかける東海大学チームの思い

長年に渡って東海大学のソーラーカーレース参戦に携わり、この春、東海大学学長に就任した木村英樹氏は、発表会の冒頭、「大学としてはチャレンジする学生たちを応援していきたい。経験上、優勝する難しさは重々わかっているが、チャレンジしなければなかなか手が届くものではない。皆さんには(優勝する目標に向けた)気概を持って、ぜひオーストラリアでチャレンジしてもらいたい」と挨拶。

また、2023年大会に続いて今大会でもドライバーとして参加する小平苑子氏は、「前大会では5位でも完走できたことで満足していたが、2年間の活動を続けるなかで悔しさも感じるようになった」とし、今大会では「23年の時に自分たちの前を走っていたチームよりも早くアデレードに到着し、メンバー全員の力を100%出し切って優勝を果たしたい」と参戦への意気込みを語りました。

新型車両の走りはいかに!? いよいよデモ走行スタート!

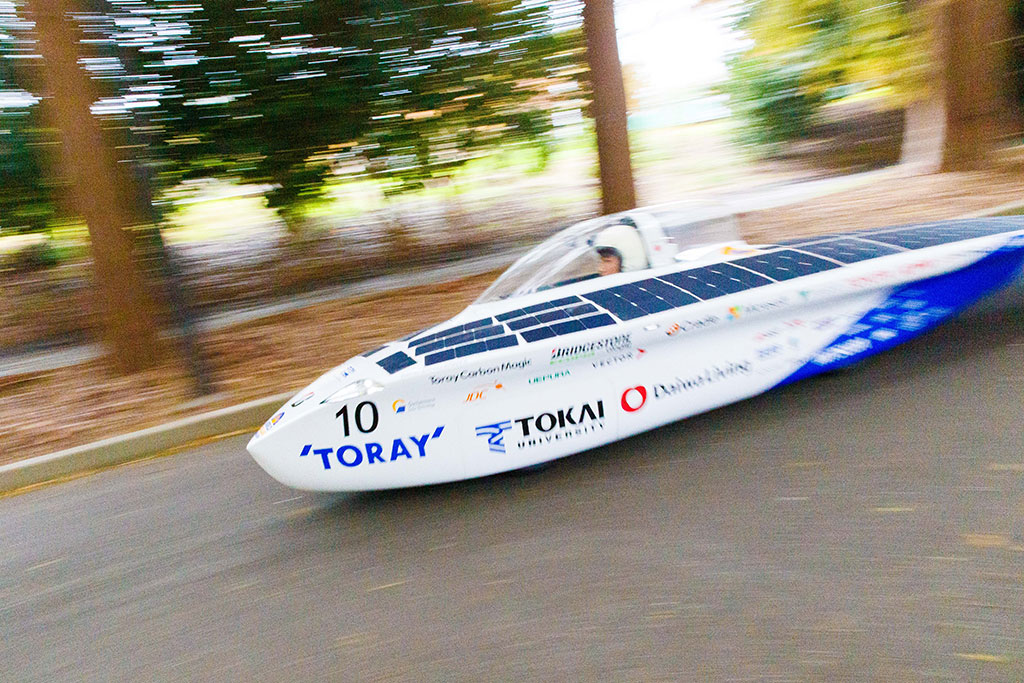

記者会見後は、湘南キャンパスの中央通りへと場所を移しデモ走行へ。車体は、チームメンバーによって試走会場へと運ばれました。

コックピットには、小平苑子氏が乗り込み、協賛企業の関係者と多くの記者が見守るなか、快走を見せました。太陽電池で走るため、現場に響くのはタイヤが地面を擦る音のみ。かなり静かに走り抜けて行きます。速度は、太陽電池のみで90 km/h、電池を合わせると最大時速は130︎km/hまで出せるそうです。

今大会で16回目となるBWSC2025は、8月23日の予選を経て24日にレースがスタート。そこから5日かけて走行し、28日にアデレードでのゴールが予定されています。レースの様子は、InstagramとFacebookの公式アカウントにて随時、紹介されるとのこと。これまで培ってきた経験とノウハウが、再び優勝という栄冠を勝ち取れるか。活躍に期待したいと思います。

資料提供/東海大学 撮影/鈴木謙介 編集/鈴木翔子