大陸部のタンガニーカ共和国と島しょ部のザンジバルで構成される東アフリカの国、タンザニア連合共和国。日本は同国から貴金属鉱やコーヒー、魚介類などを輸入していますが、周辺国であるケニアなどと比べて日本企業の進出もまだ少なく、タンザニアの実情を知る人は多くないのではないでしょうか。

かつてはアフリカ社会主義を採用し、閉鎖的な印象のあったタンザニアですが、市場経済への移行にともなう民主化や2021年の大統領交代などを契機に開放路線へと舵を切り、国民の生活にも変化が現れています。そんな知る人ぞ知る同国の現在を、タンザニアに在住しているアイ・シー・ネットの三津間香織氏に聞きました。さらに同国の経済事情や日本企業にとってのビジネスチャンスについても考察していきます。

データで見るタンザニアの概況

[基礎情報]

首都:ドドマ

言語:スワヒリ語(国語)、英語(公用語)

民族:スクマ族、ニャキューサ族、ハヤ族、チャガ族、ザラモ族等

宗教:イスラム教(約40%)、キリスト教(約40%)、土着宗教(約20%)

面積:94.5万km2(日本の約2.5倍)

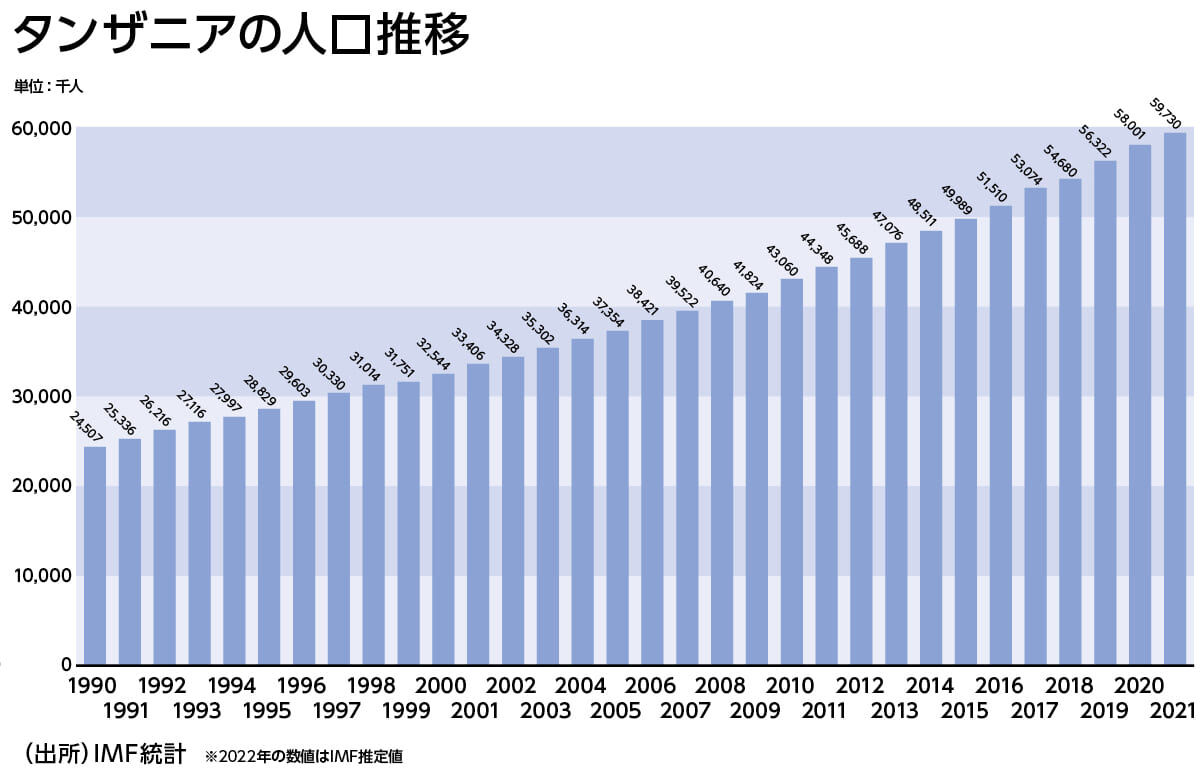

人口:6,100万人(2021年:世銀)

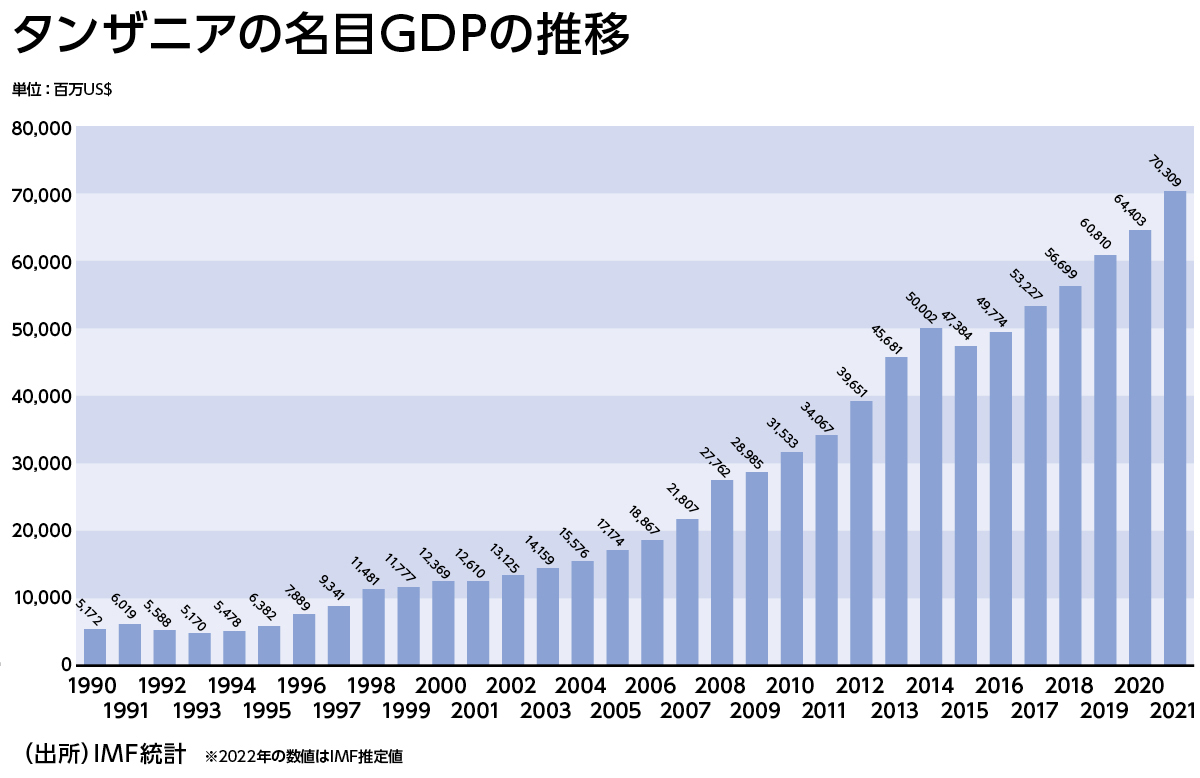

GDP:678億米ドル(2021年:世銀)

主な産業:農林水産(GDPの26.9%)、鉱業・製造・建設等(GDPの30.3%)、サービス(GDPの37.2%)(2020年:タンザニア中央銀行)

対日輸出貿易額:100.75億円(2021年:財務省貿易統計)

対日輸出主要品目:金属鉱、コーヒー、ゴマ、タバコ、魚介類(2021年:財務省貿易統計)

タンザニアの面積は、日本の約2.5倍にあたる94.5万平方キロメートル。赤道直下に位置する熱帯圏で、沿岸部は高温多湿な熱帯気候、中央部の平原はサバナ気候、キリマンジャロなどの山岳地帯は寒暖の差が激しい半温帯です。

新大統領就任により外資の参入が促進

アフリカに置き薬を広めるNPO法人活動や、アフリカでのビジネスコンサルティングを通じて、タンザニアを知悉する三津間香織さん。同国に在住し、もっとも魅力を感じたのは国民性や人柄でした。

「タンザニア人は人懐っこく、良くも悪くも大らか。昔の日本のように支え合って生きています。ビジネス面でもガツガツしたところがなく、接していると優しい気持ちになります」

民族間の紛争はなく、政情が比較的安定しているのもタンザニアの特徴です。途上国ならではのカントリーリスクはありますが、経済も堅調な動きを見せています。

「タンザニアは与党が圧倒的に優勢なので、与野党が拮抗するケニアのように大統領選のたびに経済がストップしたり、治安が悪くなったりするようなことはありません。とはいえ、政権交代すると同時にこれまでとは真逆の方針が出されることもあります。例えば、先代大統領はタンザニア国内の経済基盤強化を掲げていたため、就任後は徐々に外資への規制が厳しくなりました。ただ、2021年に女性であるサミア大統領が就任してからは、外資にオープンな経済政策に。次期も再選が予想されているため、彼女の在任中は外資企業にとっては良い環境だと思われます」

一方で、市場経済の移行にともない、都市部と地方の格差が広がっていると三津間さん。

「国民の70%を占める農家のうち、ほとんどが家族経営の小規模農家です。事業を拡大しようにも借り入れができず、除草剤などの農業資材や農機を購入する資金も十分ではありません。かたや都市部のダルエスサラームは豊かになりつつあるため、残念ながら貧富の差は拡大しています。経済発展にともない今後も都市化は進むと想定されますが、それに対応するような政策方針も示されているため、そうした対策が奏効すれば、治安が悪化するなどのリスクは(タンザニアの国民性を鑑みても)低いと考えられます」

堅調な中古車輸入販売業、電力サービス事業はじめ、さまざまな分野で可能性が

タンザニアは人口増加率が高く、堅調な経済成長を遂げています。GDPも年々成長しており、国民の生活水準も上昇傾向にあります。

「これまでダルエスサラームには小規模な小売店が立ち並んでいましたが、最近はスーパーマーケットも増えています。また、若者の一定数はスマートフォンを所有しています。タンザニアではiPhoneの価格が日本よりも高いのですが、購入できるだけの経済力があるのでしょう。マニキュアをしたり、ウィッグをつけたりする女性も増え、経済水準が徐々に上がっていると肌で感じます。前大統領の経済政策が功を奏したからか、以前は低所得者層が多くの割合を占めていましたが、現在は低中所得者が増えつつあります」

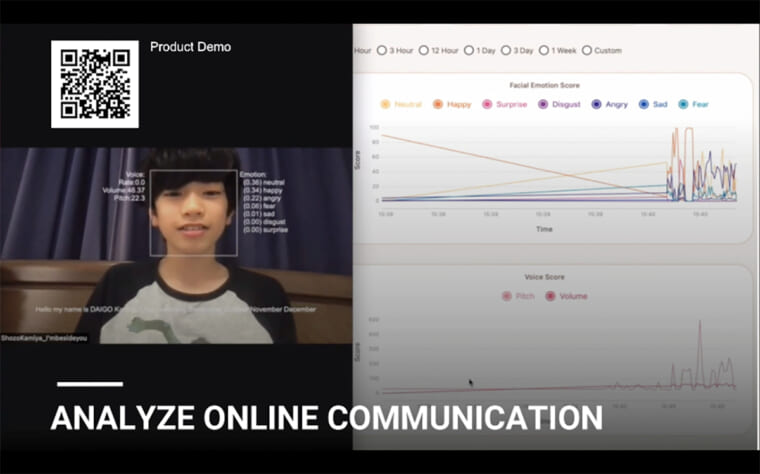

「近年、ダルエスサラームを中心に成長著しい業種は、フードデリバリーサービスや若者向けのSNSプロモーション代行業。上述の通り中間層の増加やスマホの保有者が増えたことや、コロナ等の影響を受け、新たなサービス産業も成長してきています。」

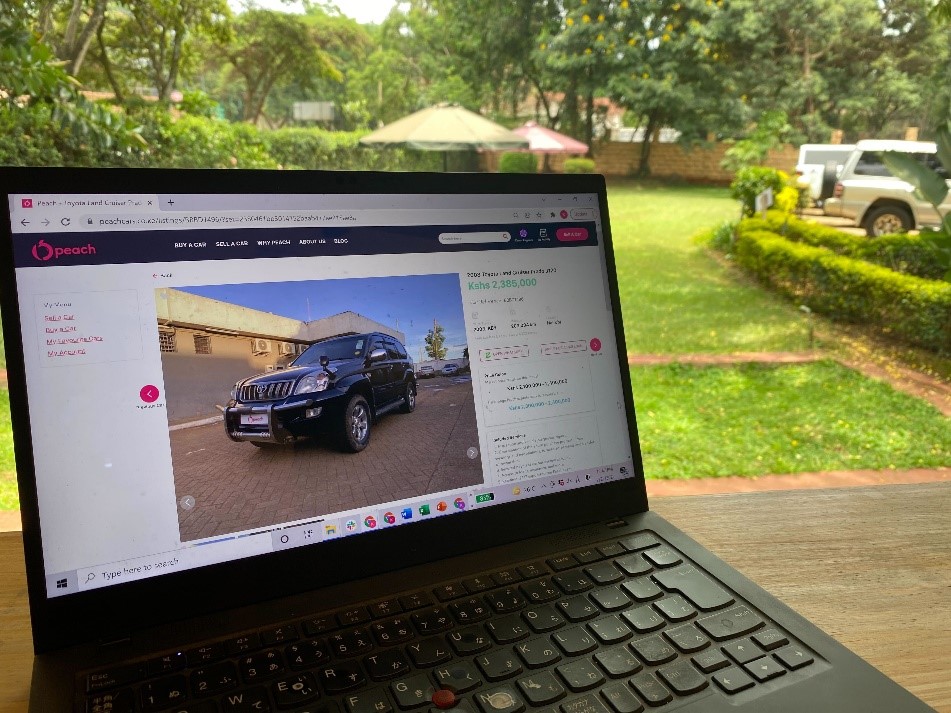

「日本企業も約20社進出しており、大手商社からベンチャーまで、規模も業種も異なる企業がタンザニアに拠点を置いています。アフリカでは日本の中古車がよく売れるので、中古車や自動車部品の輸入販売会社も目立ちます。ベンチャーでは、日本のスタートアップ企業・WASSHAが太陽光充電式のランタンを、一般消費者にレンタルするサービスを提供し、多額の資金調達で事業を拡大しています。タンザニアは電化率が50%未満。地方には未電化地域も多く、都市部でも夜いきなり停電することがあるので、ランタンのような照明器具は多くの需要があります。また、ダイキン工業とWASSHAが新会社『Baridi Baridi』を立ち上げ、エアコンのサブスクリプションサービスを展開。ほかにも、個人で起業している方々もいます」

ビジネスの世界には、アメリカなどで成功した事業やサービスを日本で展開する「タイムマシン経営」という手法があります。タンザニアでタイムマシン経営を行う場合は、ケニアがベンチマークになります。

「タンザニアのGDPは、ケニアの約5年前の水準です。近年ケニアではショッピングモールが急増していますが、タンザニアもスーパーマーケットからモールにステップアップしている段階。ケニアをベンチマークにしておけば、2、3年後にタンザニアで同じような状況が起きると言えます。ケニアで堅調なビジネスをされている方は、今がタンザニアに進出するタイミングではないかと思います」

マーケットニーズに合った製品カスタマイズがカギ

他のアフリカ諸国と同じように、近年はタンザニアでも中国企業の進出が目立っています。

「一帯一路構想にアフリカ大陸が含まれているうえ、ODAでインフラ事業を推進しています。中国人が増えれば、彼らをターゲットにした小売業、飲食業が生まれ、さらには輸入業、製造業も増えていきます。これまでタンザニアのバイクはインド製が大半を占めていましたが、最近は中国製を見かけることも増えています」

日本企業の事業と、バッティングする可能性ももちろんあります。

「途上国の人々は収入が安定しないため、価格が安いものを好みます。質が悪くて安価なものを頻繁に買い替えるという消費行動を取るため、中国製の製品がフィットしているのです。一方、日本製品は質が良くて長持ちし、メンテナンスもしっかりしているものの価格が高い傾向があります。とはいえ、中国製を使用して壊れやすいことが気になるタンザニア人は、クオリティの高い商品を検討するようになるはず。質の良い商品への関心が高まりつつあるタイミングで日本製が選択肢に入り、所得が上がれば長持ちするものを好み、中国製品とのバッティングも解消されるのではないでしょうか」

ただ、日本企業がポジションを確保するためには、課題もあります。一般的にアフリカは保守的な人が多く、一度気に入ったブランドを使い続ける傾向があります。そのため、早期から日本企業が進出し、ブランドを認知してもらい、中国企業に先行してマーケットを築く必要があるのです。

「多くのタンザニアの人たちの購入の決め手とする要素は、まだまだ価格です。日本企業は、中国製から日本製へのシフトをただ期待して待つだけでなく、必要最低限の機能に絞ったシンプルかつコスパのよい商品を投入するなどの施策が重要だと感じます。こうした商品で認知度を高めたうえで、徐々に高付加価値のものにシフトしていくという戦略も考えられるのではないでしょうか。

例えば消費材であれば、容量を少なくする、パッケージの素材を安いものに変える、デザインを簡素化するなどの工夫により、単価を下げられるでしょう。また、1回あたりの支払い金額を抑えるために、サブスクリプションサービスを導入するといった施策も考えられます。こうした手法で他社に先行してマーケットを押さえるという、発想の転換が必要です。良いものだとわかってもらえれば使い続けてもらえるので、その商品の価値がどこにあるか、わかりやすく伝えることも大切です」

成長領域はモビリティ、農業、教育、医療

成長著しいタンザニアですが、経済面での課題はまだまだあります。三津間さんが感じる課題は、以下の2点です。

「ひとつは収入が安定しないこと。農業以外の就職先が少ないため、結局、商店などの個人事業を始めるしかありません。その結果、同じようなビジネスが競合することになってしまいます。

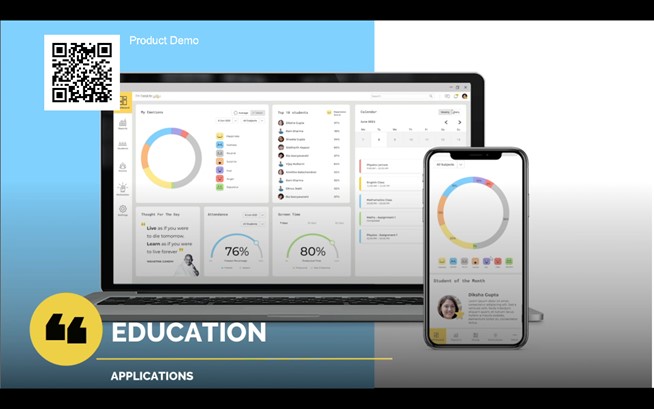

もうひとつは、教育問題です。タンザニアでは小学校は無償ですが、日本の中学高校にあたるセカンダリースクールには富裕層しか通えず、進学できるのは20~30%程度。英語が話せるのも、その若者たちだけです。そのため、一部の富裕層の若者は海外を視野に入れたビジネスができますが、そうでない人々は富裕層に雇われるか、地元の小企業で働くか、実家の農業を手伝うかという選択肢しかありません。また、どこの国もそうですが、算数が弱く計算が苦手です。経済基盤を強化するなら、中間レイヤーの教育を高めていく必要があるでしょう」

今後成長が見込める分野、日本企業が進出の可能性がある分野としては、モビリティ、農業、教育、医療が挙げられます。

「どの業界にも進出の余地はありますが、中でも将来性があるのはモビリティ。現在は中古車輸入販売業がさかんですが、今後さらに所得が上がれば、車を購入する人はもっと増えるでしょう。すでに割賦払いのビジネスモデルも始まっています。おそらくバイク市場もこれから伸びるでしょうし、自転車にも根強いニーズがあります。人口増加にともない、人の移動やモノの輸送も増えるので、成長産業のひとつと言えるでしょう。

タンザニアの主力産業である、農業もまだ伸びしろがあります。現在タンザニアで扱っている品種は、収穫量も品質も優れているとは言えないため、種子や農業資材を扱う事業は可能性を秘めているはず。また、日本が長年支援をしてきたため、一部地域には中規模な稲作農家も存在します。田植えや収穫などの繁忙期にはみんなで声を掛け合って人手を集めますが、同じタイミングに作業が集中するため、時機を逃してしまうことも。中古の田植え機やコンバインなども、導入の余地があります。

また、タンザニアは人口増加率も高いため、先ほど話に挙がった教育分野のほか、赤ちゃんに関わる医療のニーズはさらに高まると思われます。かたや都市部では、糖尿病など生活習慣病も増加。タンザニア人は炭水化物を多く食べる習慣があるため、健康管理やスポーツジムのようなヘルス&フィットネス産業もニーズがあるのではないでしょうか」

日本企業のタンザニア進出にあたっては、事前の情報収集がカギを握ると三津間さん。タンザニア人はもちろん、すでに現地で事業を行う企業から情報を得ることの重要性を強調します。

「タンザニア人は人的ネットワークを大事にするので、物事をはっきり断ったり、表立って反対意見を言ったりすることはあまりありません。そのため、商品やサービスのリサーチを行っても、好意的な反応が返ってくることが多いのです。それを真に受けず、真意を聞き出すために踏み込んだ質問をしたり、彼らに同行してじっくり反応を見たりする必要があります。また、タンザニアで事業を行う日本人もいるので、彼らから苦労した点などをヒアリングするのもいいでしょう。参入前に、多角的に情報収集しておくことが重要です」

タンザニアに限らず、その国の商習慣やバックグラウンドを理解する必要があることは、海外でビジネスを行う上で基本中の基本。製品やサービスをローカライズする部分と、あえて変えない部分のバランスを見出すためにも、現地に明るいコンサルタントに相談したり、現地企業などとの橋渡しをしてくれる人材を活用するなど、情報にアクセスできるさまざまな手段を持つことが大事だと言えそうです。

また、三津間さんの所感では、ケニアでのトレンドが5年ほど遅れてタンザニアに到来する傾向があるそうです。このような点からも、すでにケニアなどアフリカで進出し、さまざまなノウハウを得ている日本企業などにとって、いまだブルー・オーシャンとも言えるタンザニアへのビジネス参入は、大いなるチャンスと捉えることができるかもしれません。

【この記事の写真】

読者の皆様、新興国での事業展開をお考えの皆様へ

『NEXT BUSINESS INSIGHTS』を運営するアイ・シー・ネット株式会社(学研グループ)は、150カ国以上で活動し開発途上国や新興国での支援に様々なアプローチで取り組んでいます。事業支援も、その取り組みの一環です。国際事業を検討されている皆様向けに各国のデータや、ビジネスにおける機会・要因、ニーズレポートなど豊富な資料もご用意しています。

なお、当メディアへのご意見・ご感想は、NEXT BUSINESS INSIGHTS編集部の問い合わせアドレス(nbi_info@icnet.co.jp)や公式ソーシャルメディア(Twitter・Instagram・Facebook)にて受け付けています。『NEXT BUSINESS INSIGHTS』の記事を読んで海外事情に興味を持った方は、是非ご連絡ください。