夏服の出番が増えてきたこの頃。薄着になると気になるのがボディラインです。そこで今回は、「露出が増える脚だけはなんとかしたい!」「全身は無理でも下半身だけはスッキリさせたい……!」 という人に向けた救済企画をお届け。

モデル・女優など著名人からの信頼も厚く、ボディメイク本を多数出版しているボディワーカー・森拓郎さんに、美脚&美尻を作るためにできる簡単なエクササイズを教えていただきました。

美脚と美尻に必要なのは

「股関節」のバランスを整えること

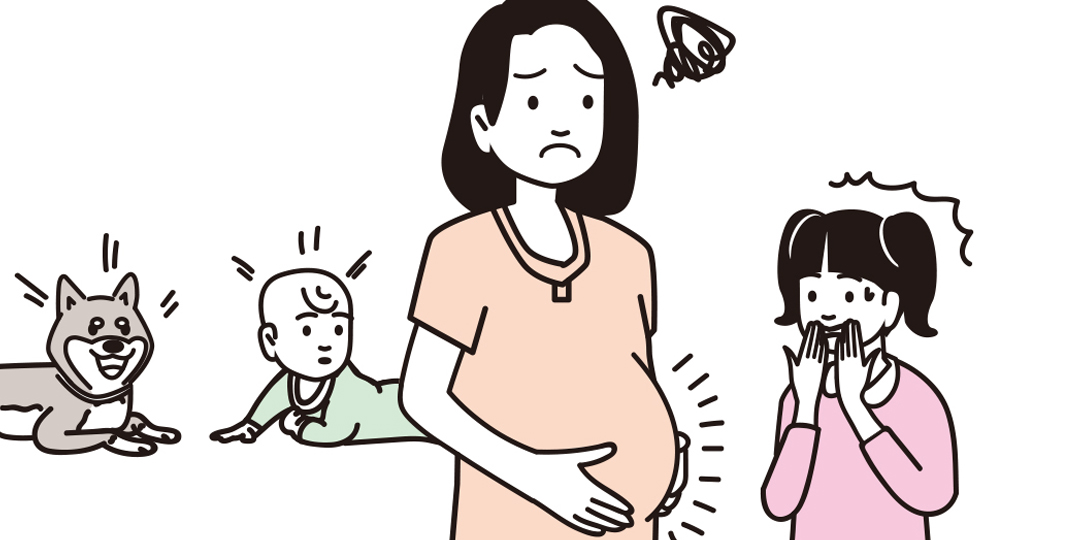

すらりと伸びた脚とぷりっとしたお尻。 このふたつを目指すうえで着目すべきは、意外にも「股関節」なんだそう。なぜ「股関節」が重要なのでしょうか。

「股関節と美脚・美尻の関係性を理解していただくために、まずは体の運動の仕組みを理解しましょう。私たちは、関節のまわりの筋肉を伸び縮みさせることで、体を動かしています。つまり、立つ・歩くなどの動きは、股関節や股関節まわりの筋肉がうまく機能しているからこそできるのです。ちなみに股関節とは、骨盤と足の骨をつなぐ関節のことを指します」(ボディワーカー・森 拓郎さん、以下同)

股関節とつながっている骨盤は、体のなかで最も体重がかかる部位。そのため股関節は、人体最大の関節とも言われます。

「股関節は、主にお尻と内ももの筋肉によって支えられています。そのため、これらの筋肉がうまく働かなかった場合は、股関節にダイレクトに体重がかかり負担が増えます。このとき体は体重を支えようとするので、股関節に対し上からかかっている力(体重)は自然と外に逃げます。これにより下半身の外側の筋肉が発達し、脚やお尻が外側へと太くなってしまうのです。

加えて、力がかかることで股関節にある太い血管や神経が圧迫されるので、全身の血液循環が滞り、むくみや冷え性も引き起こされてしまいます」

下半身太りを解消する(=美脚&美尻を目指す)には、どうしたらいいのでしょうか。

「股関節のバランスを整えてあげましょう。股関節のバランスが崩れている状態とは、股関節内に広くなっている部分と狭くなっている部分がある状態のこと。バランスを整えるためには、ゆるめる(筋肉を伸ばす)エクササイズで狭くなりすぎている部分を広げるとともに、広くなりすぎている部分を、筋肉を縮めるエクササイズで締める必要があります」

「筋肉を伸ばすエクササイズ」と「縮めるエクササイズ」の両方が必要なことがわかったところで、初心者でも簡単にお家でできるエクササイズを教えていただきました。今回は、ランナー兼ヨガインストラクターでもある山本まさみさんをモデルに、手順と気をつけるポイントをご紹介していきます。

筋肉を伸ばすエクササイズ 2選

まずは、股関節のなかの狭くなってしまったスペースを広げるために、筋肉を伸ばすエクササイズを2つご紹介します。

1. 腸腰筋(ちょうようきん)と前もものエクササイズ

STEP1. 足を前後に開き片ひざを立て、ニュートラルポジション(体にとって自然で負担の少ない、最もリラックスできる状態)にセットする。手は前足の上にのせる。

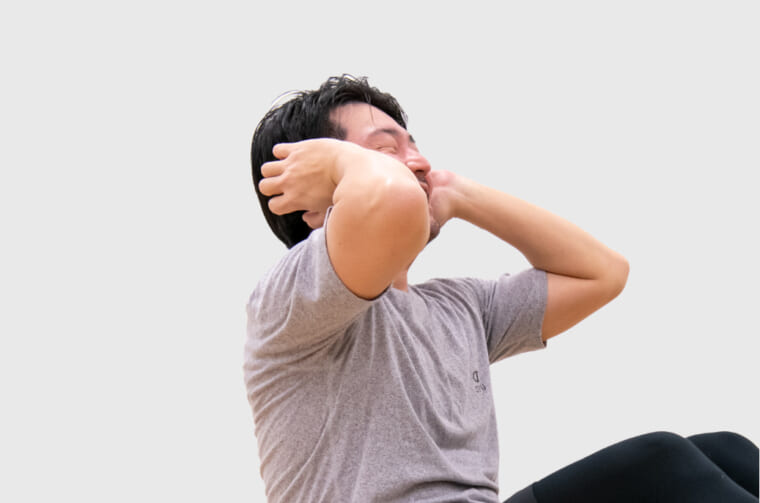

STEP2. 腹筋をするときのように、背中を丸めておへそをのぞき込み、みぞおちを後方に押し出すと同時に、恥骨をぐーっと前に押し出すようにして骨盤を後傾させる。腹筋の力でももの前側と外側の筋肉(腸腰筋)を伸ばす。この動きを、左右30秒以上ずつ行います。

「動きは小さいですが、腹筋を使っているので意外とキツいエクササイズなので、けっこう効きますよ」

【これはNG!】

「写真のように腰を反らすと、お腹の筋肉を伸ばしている感覚は得られますが、実はお腹の筋肉自体は使えていません」

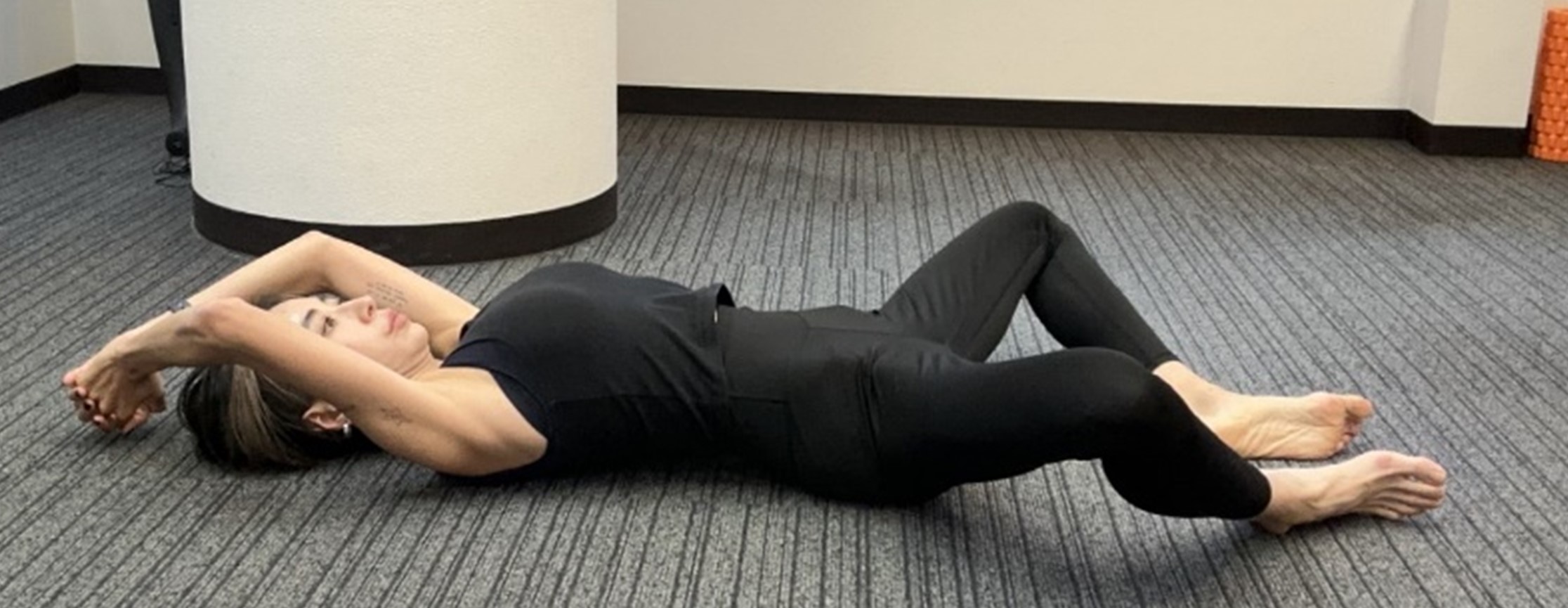

2. 小臀筋(しょうでんきん)のエクササイズ

STEP1. 横向きに寝て、下の足を前に出し、ひざを90度に曲げる。

STEP2. 上の足を下の足のひざにかける。上の足のひざを手で骨盤側に押し、鼠径部(そけいぶ)を後ろにぐーっと引き込み、骨盤を前傾させ、お尻の横の筋肉を伸ばす。この動きを、左右30秒以上ずつ行う。

筋肉を縮めるエクササイズ 2選

続いては、股関節のなかで広がりすぎてしまったスペースを狭めるために、筋肉を縮めるストレッチを2つご紹介します。

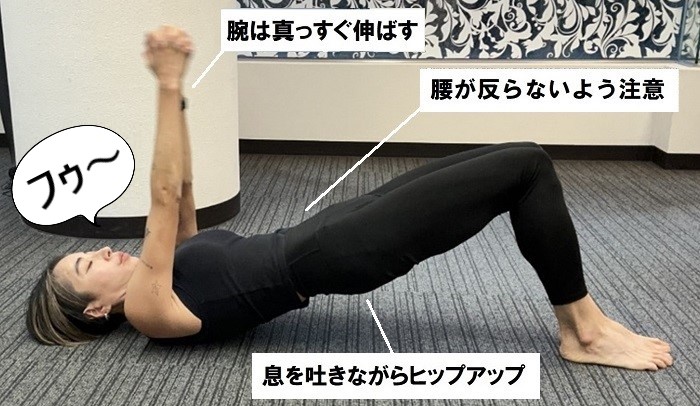

1. 大臀筋(だいでんきん)と裏もものエクササイズ

STEP1. 仰向けになり、足を開きひざを立てる。

「足幅を狭くしたほうが負荷は上がりますが、無理をして狭くすると使いたい筋肉がうまく使えない可能性があります。その場合は、気にせずに広げてラクな位置で行いましょう。筋肉をちゃんと使えるようにすることのほうが大切です」

STEP2. 骨盤を後傾させながら、お尻を持ち上げる。みぞおちとお腹を背中側に引き寄せるイメージでお尻と裏ももの筋肉を使う。この動きを、10回行う。

【これはNG!】

「腰を反らしてしまうと、お尻の筋肉がうまく使えません。また、前ももが張ってしまう人は、筋肉を伸ばすエクササイズの1つ目『腸腰筋と前もものエクササイズ』で前ももをゆるめましょう」

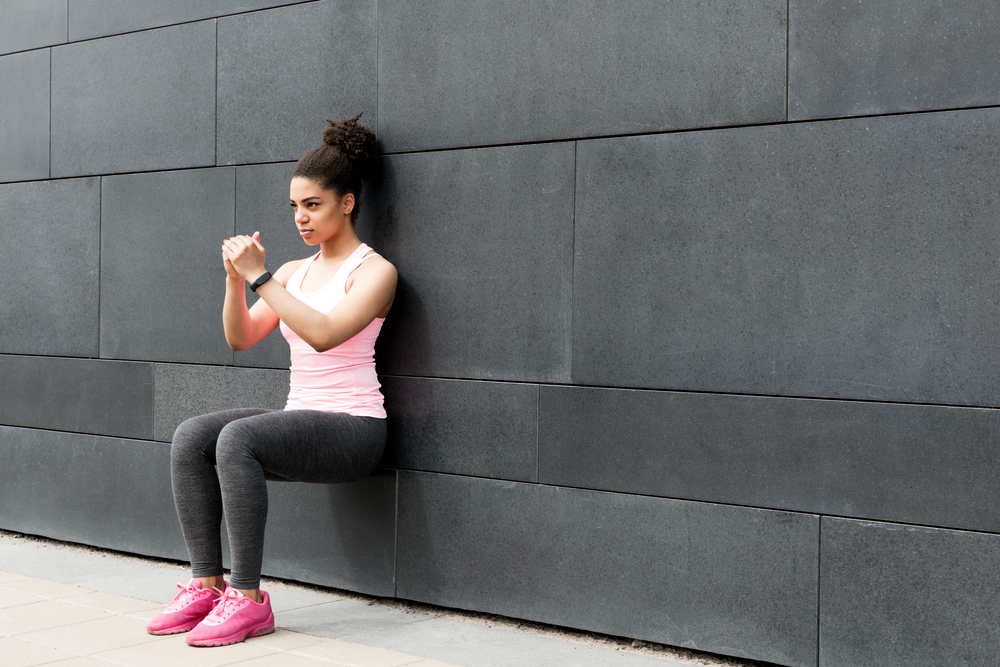

2. お尻と内もものエクササイズ(ワイドスクワット)

STEP1. 足を肩幅よりも広めに開いて立つ。つま先を、30度ほど外側に向ける。

STEP2. ひざの皿が足の薬指のほうに向くようひざを曲げ、上体を起こした状態でお尻を落とす。このとき、ひざが内側に入らないように注意。内ももとお尻の筋肉を使う。

【これはNG!】

「お尻を後ろに引いて胸を張った姿勢は、腰を痛める可能性があるので危険。、また、『膝がつま先より出ないようにする』という説がありますが、これはまったくの迷信なので気にしなくて問題ありません」

股関節を整えて「正しい姿勢」を知ることが美脚&美尻への近道

森さんは、股関節のバランスが崩れているかどうかは、歩き姿や立ち姿を見るとわかると言います。

「歩くときにお尻をプリプリ振っている人は、股関節をうまく使えていません。本来、歩くときに動く骨盤の角度は5度程度。そんなに大きく振る必要はないんです。必要以上にお尻が振れてしまっているのは、股関節が動かないぶんを、骨盤を振ることで補っているというわけです。また、O脚や、脚をまっすぐ伸ばして立ったときに、膝が後ろに入ってしまっている人(過伸展)も、股関節のバランスが崩れている状態です」

股関節が崩れていると、美しい立ち姿(=正しい姿勢)にはならなくなってしまいます。さらに森さんは、「そもそも正しい姿勢を勘違いしている人も多い」と話します。

「正しい姿勢を、『胸を張って、肩甲骨を寄せて、あごを引いた姿勢』だと思っている方がいますが、これは間違いです。ほんとうの正しい姿勢とは、足首の前側(かかとの前・足の中心)から、ひざのお皿の前側、大転子(大腿骨の上部外側に突き出ている大きな骨)、肩峰(肩甲骨の外側上部にある大きな出っ張り)、耳の穴が、一直線上にきている状態です」

「そしてこの正しい姿勢を自然と作れるようにするには、骨盤まわりの筋肉や腹筋がきちんと使える状態になっていなければなりません。つまり、『正しい姿勢がラクにできる=股関節のバランスが整っていて、きちんと筋肉を使えている状態』なのです」

そのために必要なのがストレッチと運動で、股関節を整えて、正しい姿勢を知ることがスタイルアップへの近道になるのです。

「基本的に、立つ時間が少ない(座る時間が長すぎる)生活は、股関節に良くない影響を与えます。1日6〜8時間座っているというのは危険信号。それを補うためには、1日1〜2時間、立って動くことが必要です。

厚生労働省が推奨している1日の歩数目標は、成人で8000歩以上、高齢者で6000歩以上です。通勤がある方は6000歩程度は歩いていると思いますが、リモートワークの人は要注意。1日家にいたら2000歩にも満たないことがほとんどです。家から徒歩で5分くらいのスーパーに行くだけでも運動になります。

また、日によって運動量の差が大きい方は、7日間の平均が8000歩程度になっているのが理想。歩数を把握するために、スマートウォッチで自分の運動量を計測しチェックするのもおすすめです」

「夏までになんとか……!」と言いたいところではありますが「短期で結果が出たとしてもリバウンドします」と森さん。まずは、歩数と運動量を増やし股関節を整えること。外ではできるだけ階段を使い、家の中ではテレビを観ながらサイドステップを踏む。それだけでもウォーキングの代わりになるそうです。まずは乱れた股関節のバランスを整えることからはじめてみてはいかがでしょうか。

Profile

ボディワーカー / 森 拓郎

足元から顔までを美しくするボディワーカーとして、運動だけに囚われない、様々な角度からボディメイクを提案する運動指導者。美脚など女性のボディラインを重視した理論的でキメ細かい指導に定評があり、モデルや女優、ダンサーやスポーツ選手などからの信頼も厚い。パーソナルトレーニングジム「rinato」やプロテインの通販ショップ「shop rinato」の経営ほか、オンラインレッスンも開催。数多くの方に森拓郎メソッドをわかりやすく伝えている。最新刊『ボディメイク・ピラティス』(ワン・パブリッシング)ほか、著書多数。

HP

X

Instagram

YouTube

voicy

これまで米ぬかが活用されてこなかった理由

これまで米ぬかが活用されてこなかった理由

︎ 2週間後、どんな一條に変身しているのか

︎ 2週間後、どんな一條に変身しているのか