ヨーグルト、チーズ、キムチ、納豆、みそ……、日本人に昔から食べられてきた発酵食品が、腸内環境を整える食材として最注目されています。ダイエットに役立てたい、健康効果を得たいという人に、発酵食品の基本から、やせ効果を高める方法、おいしく食べるテクニックまで詳しく紹介します。

発酵食品を食べると本当にやせられる?

ヨーグルト、キムチ、納豆など、日本人の食生活に当たり前のように溶け込んで存在している発酵食品。体によいのはわかっているけど、気づいたらあまり食べなくなっていたなんて人も最近は増えているかもしれません。

ですが、発酵食品は微生物の働きによってうまみがアップし、栄養価も高まり、保存性まで高まったという優秀な食品なのです。食べるだけで即効やせる!なんて効果は食品なのでありませんが、食べ続けることで腸内環境が変わり、やせやすい体質へと体の中から変えてくれる理想的な食品です。最近、みそ汁を飲んでないなぁ~という人も、この機会に発酵食品の魅力を再確認してみましょう。

発酵食品の基礎知識

納豆やキムチ、パン、チーズ、ヨーグルトなど、和食・洋食を問わず、私たちの食生活に欠かせないものとなっている発酵食品。しょうゆやみそ、食酢、みりん、清酒といったなじみの深い調味料も大豆や米を発酵させてつくられたものです。

このように私たちのまわりにたくさんある発酵食品ですが、そもそも「発酵」とは、一体何なのでしょうか。発酵のスペシャリストであり、東京農業大学短期大学部醸造学科教授の舘博先生によると……。

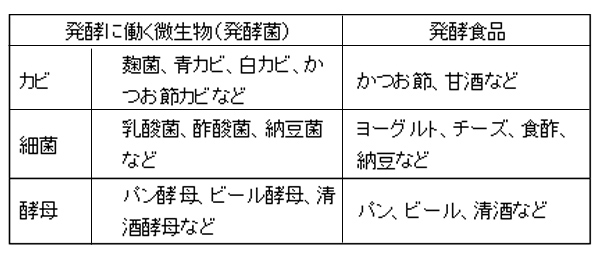

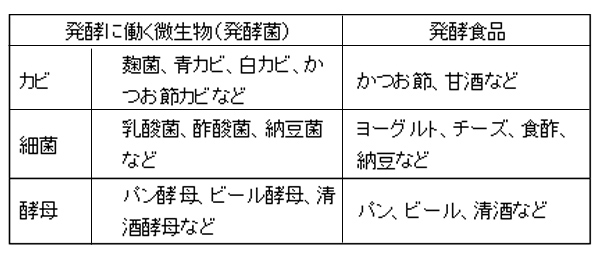

「微生物の働きによって元の食材が変化し、人間にとって役に立つ新たなものをつくり出すことを発酵といいます。発酵を行う主な微生物(発酵菌)は、カビ、酵母、細菌の3種類。これらの発酵菌が、元の食材に含まれるデンプン質やたんぱく質を分解することで甘みやうまみが生まれるので、発酵食品はおいしさがアップするのです。

また、発酵によって元々ある栄養価がもっと高まったり、元の食品にはなかった栄養素がプラスされたりすることも。さらに、発酵によって生まれる乳酸や酢酸、アルコールには殺菌効果があるので、食品の保存性もよくなります」

発酵食品には、健康な体づくりに役立つ要素がいっぱい! ぜひ毎日の食事に発酵食品をとり入れましょう。

●発酵のために働く微生物と発酵食品

「発酵」と「腐敗」の違い

食品を発酵させると、味や香りがよりよくなって栄養価が高まり、保存性もアップするなど、よいことだらけ。

「それは発酵菌が人間にとってよい働きをしてくれたということなのです。カビや菌と聞くと、病気を引き起こす悪いものと思われがちですが、微生物にはたくさんの種類があり、人間にとってよい働きをするものと悪い働きをするものがあるのです。

たとえば、煮大豆を放置して悪い菌がつけば大豆は異臭を発して腐敗し、それを食べると下痢や嘔吐など、食中毒を起こす原因になります。一方、蒸した大豆に納豆菌が付着すると発酵して大豆のたんぱく質がアミノ酸に分解され、糸を引く納豆になるのです。

腐敗は、細菌によってたんぱく質やアミノ酸がアンモニアと硫化水素に変化し、悪臭を放つので不快に感じます。ただ、腐っているように感じられるものが実は珍味という場合もあるので、味やニオイだけで区別するのはむずかしいのですが、人間に害を与えるかどうかが“発酵”と“腐敗”の分かれ目になります」(舘先生)

発酵食品は偶然の産物だった!?

発酵食品は、日本の伝統食として古くから親しまれていますが、そのルーツはどこにあるのでしょうか。

「人類がはじめて口にした発酵食品はお酒だと言われています。紀元前7000年ごろのメソポタミア地方の出土品からワインをつくっていた形跡が見つかっているのです。当時は、微生物の存在を知らず、発酵のメカニズムさえわかっていない時代。恐らく、放置していた食品が腐敗することなく味や香りがよくなることを体験的に学び、食べるようになったのだと思われます。

奈良時代ごろに麹菌を利用した発酵技術が確立され、みそやしょうゆがつくられました。日本は湿気が多くカビが発生しやすい環境のため、カビ食文化が発達したのでしょう」(舘先生)

発酵食品のダイエット効果

便秘で腸内環境が悪化すると、老廃物が滞って代謝がスムーズにいかなくなり、脂肪が蓄積されやすくなります。また、食事をしても排泄しにくいので、内臓への負担が大きくなり、これも代謝を低下させる原因に。この悪循環をリセットするには腸内環境を整えることが大切。その具体策を紹介する前に、まずは簡単に腸内環境について説明しましょう。

人間の腸内には約1,000兆個の細菌が棲んでいます。腸内細菌には、体に悪い働きをする“悪玉菌”と、よい働きをする“善玉菌”がいて、両者は常に勢力争いをしているのですが、その勝敗を握るのは、善玉菌でも悪玉菌でもない「日和見菌」という第3の菌なのです。日和見菌にはそのときの勢力が強いほうへなびく性質があるので、腸内環境を整えるには、悪玉菌よりも数を増やして善玉菌優位な状態にしておくことが重要になります。

そこで登場するのが、ヨーグルトやチーズ、漬けものといった発酵食品! これらの発酵食品には乳酸菌が含まれ、それが糖をエサにして有機酸をつくり出します。すると、腸内が弱酸性に傾き、アルカリ性の性質を持つ悪玉菌は棲みにくくなるので、善玉菌優位となり、腸内環境が整いやすくなるのです。便秘が解消すれば、代謝がアップするだけでなく、ぽっこりお腹も自然と解消するので、見た目にもスッキリするはずです。

乳酸菌が糖質や脂質を体外へ排出!

上記以外にも、乳酸菌には注目の効果がいっぱい! 乳酸菌を定期的にとると腸内に短鎖脂肪酸が増えます。短鎖脂肪酸は腸の働きを促すほか、大腸内の細菌叢(さいきんそう)のエネルギー源になって肥満を防いだりします。

また、乳酸菌がつくり出す多糖成分は、食物繊維と似た働きをすることが明らかに。多糖成分には糖質や脂質の吸収を阻害する働きがあり、余分な栄養の吸収を抑えてくれます。また、その働きによって血糖値の急激な上昇が抑えられるので、余分な糖質が脂肪細胞へとり込まれるのを防ぐ作用も期待できます。乳酸菌が豊富なヨーグルトやチーズ、漬けものなどの発酵食品でこれらの作用が期待できます。

血行促進&ビタミンの働きで代謝を底上げ!

発酵食品には、そのほかにもダイエットをサポートするうれしい効果が! 納豆に含まれるナットウキナーゼや食酢に含まれるアミノ酸、みそに含まれる大豆サポニンやレシチンには、血液をサラサラにする効果が期待できます。血流がよくなると、自然と体温も上昇するので、代謝アップにつながり、ダイエットには有効です。

また、キムチと納豆は、発酵の過程で脂質代謝を促すビタミンB2の量が増加。ほかにも、食酢のクエン酸には疲労を和らげる働きがあり、エクササイズで疲れた体を回復させてくれるので、運動が続けやすい体づくりに役立ちます。

ダイエットに役立つ作用をいくつか紹介してきましたが、これらの作用を期待するあまり、特定の食品ばかりを偏って食べるのは健康のためにはよくありません。発酵食品はあくまでも食品なので、いろんな種類のものをバランスよく、適度に食べるようにしてください。

発酵食品の美容効果

発酵食品は、美肌づくりにも活躍します。その働きや効果について説明する前に、まずは体のめぐり(代謝)と肌荒れとの関係について知っておきましょう。

私たちの体内では、常に代謝が行われています。そのときに発生する二酸化炭素やアンモニア、尿素をはじめ、腸内細菌の死骸や未消化の食べもののカスなど、体にとって不要な物質を老廃物と呼びます。通常、老廃物は汗や尿、便などから自然と体外へと排泄されるのですが、代謝が低下して汗や尿が出にくく、体内に水分が溜まると顔や脚にむくみが発生。

また、腸内環境の働きが衰えて便が滞ると、腸内に悪玉菌が増えて有毒なガスを発生し、それが再吸収されて体内をめぐるため、肌荒れやニキビ、吹き出物を起こします。肌をキレイに保つには、体のめぐりをよくして、こういった老廃物や毒素を体内に溜めこまないようにすることが大切。

その点、ヨーグルトやチーズ、漬けものといった乳酸菌を含む発酵食品には、腸内環境をよくするといわれています。それによって便秘が改善され、老廃物や毒素を排出する働きが活発になれば、自然と肌をキレイに保つことができるのです。

血流をよくして老廃物をキレイに流し出す!

老廃物を体外へ排出しやすくするには、血行をよくして、体のめぐりをよくすることも有効。たとえば、納豆のネバネバには、ナットウキナーゼというたんぱく質分解酵素が含まれていて、血栓を溶かす働きがあります。

また、みそに含まれる大豆サポニンやレシチンには、血中のコレステロールや中性脂肪を減らす作用が。こういった納豆やみその働きによって血液がドロドロになるのを防ぐことができれば、血流がスムーズになり、老廃物をキレイに排出しやすくなります。

ヨーグルトやチーズ、漬けもの、納豆、みそなど、美肌づくりによいとされるこれらの発酵食品ですが、一度に過剰にとり過ぎるのはNG。毎日の食事でバランスよく、適度に摂取していきましょう。

ダイエットにおすすめの発酵食品6つ

毎日の食事で発酵食品をおいしくいただきながら、スリムとキレイを両立させたい! そんな欲張りな人におすすめの発酵食品を、管理栄養士の大越郷子先生に伺いました。

上手にキレイやせするポイントは、これらの食品をバランスよく、日々の食事にとり入れること。“過ぎたるは及ばざるがごとし“ということわざにもあるとおり、程度を超えたとり過ぎは不足しているのと同じようなものなので、適度にとりましょう。

【納豆】

蒸した大豆に納豆菌を加えて発酵させたものが納豆です。納豆菌は、ひとつの菌が15時間後には10億個にも増えるほど増殖のスピードが速く、また、100度の熱湯をかけたくらいでは死滅しない、絶大な生命力も持っています。栄養面では、脂質代謝を助けるビタミンB2やカルシウムを骨に吸着させるビタミンK2が発酵の過程で増え、ビタミンB2についてはその量が煮豆の約6倍にもなります。ほかにも、血液サラサラ効果のあるナットウキナーゼが得られるほか、食物繊維も多く含まれるので、整腸作用も期待できます。

【キムチ】

白菜などの野菜を塩や唐辛子、にんにくなどを使用して乳酸発酵させたものがキムチです。乳酸菌が豊富で整腸作用があり、腸内の掃除をしてくれるありがたい存在。また、乳酸菌の発酵過程で、脂質代謝を活発にするビタミンB2やたんぱく質の代謝を促すビタミンB6などを合成します。食物繊維も豊富な食品であり、カプサイシンの働きで発汗を促すので、代謝アップ効果も期待できます。

【みそ】

大豆に米や麦などの麹を加えて発酵・熟成させたもの。麹による発酵作用で大豆の良質なたんぱく質がアミノ酸に代わり、消化しやすくなっています。大豆サポニンやレシチンの働きでコレステロールが血管にこびりつくのを防ぎ、血液をサラサラにする効果が期待できます。また、大豆の成分であるコリンやレシチンが、肝臓の中に入ったアルコールが脂肪となって蓄積されるのを防ぐ働きもあります。

【ヨーグルト】

ヨーグルトは牛乳を乳酸発酵させたもの。乳酸菌がつくり出す乳酸によって腸内を酸性に保ち、腸内環境を整えます。乳酸菌の中には、胃酸によって死滅するものもありますが、たとえ死滅したとしても善玉菌のエサになるなどして間接的に腸内によい影響を与えます。ほかにも、ビフィズス菌には食物繊維に似た整腸作用があり、便秘などの改善に力を発揮。また、免疫力を高めるなどの働きもあり、老化防止や美容効果も期待できます。

【チーズ】

牛乳を乳酸発酵させて固めたもの。主成分がたんぱく質と脂質なのでダイエット中はとり過ぎに注意したい食品ではありますが、乳酸菌が豊富なため、腸内環境を整えて便秘改善に働きます。また、酵素の働きなどにより、たんぱく質がペプチドやアミノ酸に分解され、牛乳より消化しやすくなっているというメリットも。ほかにも、皮ふや髪を健康に保つビタミンA、細胞の再生や脂質代謝を促進するビタミンB2なども豊富です。

【食酢】

穀物などをアルコール発酵させた後、酢酸発酵させた液体調味料。発酵過程で有機酸(酢酸やクエン酸など)やアミノ酸(黒酢)がたくさん生まれます。食酢に含まれるアミノ酸には善玉コレステロールを増やす効果があり、コレステロールが血管に溜まるのを防ぎ、血液をサラサラにする効果が期待できます。また、クエン酸は乳酸を分解して疲労を回復する効果があるため、エクササイズで疲れた体をリセットしてくれます。

ダイエット効果を上げる発酵食品の組み合わせ5つ

腸内環境を整えて便秘を改善したり、血流をよくしたりと、キレイやせにうれしい効果を発揮する発酵食品。ここでは、それらの効果をさらに高めつつ、とりやすさも考慮した発酵食品の組み合わせ例を紹介します。

<発酵食品+発酵食品>

【白菜キムチ+納豆】

キムチには代謝アップ効果が、納豆には血液サラサラ効果があり、さらに、どちらからも整腸作用を期待できる最強の組み合わせ。そこにご飯とたまごを加えて、キムチ納豆チャーハンにすれば、キムチのビタミンとミネラル、納豆とたまごのたんぱく質、ごはんの炭水化物と、これ一品で栄養バランスのよいメニューになります。

【みそ+酒粕】

日本酒を醸造するときに残る固体が酒粕です。酒粕にはビタミンB群が豊富で、糖質、脂質、たんぱく質の代謝を活発にする働きがあります。その酒粕とみその組み合わせににらなどの緑黄色野菜を加えて粕汁に。緑黄色野菜のビタミンA、CにみそのビタミンEがプラスされ(ビタミンACE=エース)、強力な抗酸化作用を発揮して肌を若返らせます!

【ヨーグルト+甘酒】

甘酒は米麹を発酵させたもの。ブドウ糖やオリゴ糖、ビタミンB群、アミノ酸などが豊富で栄養価が高く、効率よくエネルギーに変換されるため飲む点滴とも言われています。そんな甘酒とヨーグルトを組み合わせて、そこにドライフルーツもプラス。オリゴ糖と乳酸菌、食物繊維の相乗効果で大腸の働きがよくなり、便秘改善をサポートします。

<発酵食品+野菜>

【ドレッシング(酢)+ブロッコリーやトマト入りサラダ】

緑黄色野菜たっぷりのサラダをさっぱりとしたドレッシングでいただく低カロリーのヘルシーメニュー。トマトには抗酸化作用のあるリコピンが、そしてブロッコリーとトマトにはメラニンの生成を抑えるビタミンCが豊富。ダイエット中はストレスで肌が荒れやすいので、肌に栄養を与えながらキレイやせを目指しましょう。

【納豆+大根おろし】

納豆と味の相性がよい大根おろし。生の大根には、デンプンを分解するアミラーゼ、たんぱく質を分解するプロテアーゼ、脂質を分解するリパーゼといった3種類の消化酵素が豊富。納豆にもナットウキナーゼというたんぱく質分解酵素が含まれているので、ご飯ものや脂っこい料理と組み合わせれば、消化が促されて代謝されやすくなります。

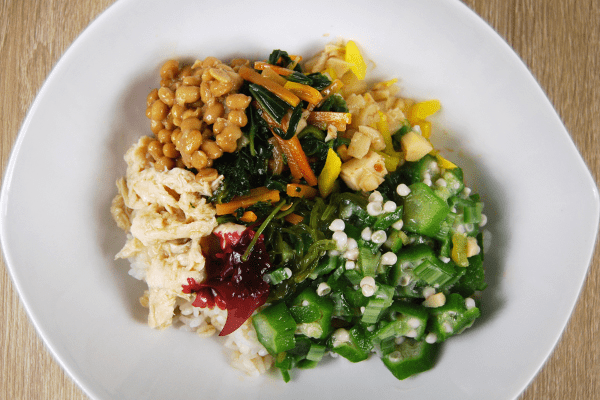

もっと健康になる!発酵食品のおすすめレシピ

発酵食品を簡単な調理で食べられる朝・昼・夜のおすすめメニューを紹介! 便秘を改善してぽっこりお腹を解消する「ペタ腹レシピ」や、代謝をよくして脂肪を燃やしやすい体に導く「代謝アップレシピ」、肌の調子も整えながらスリムを目指す「美肌アンチエイジングレシピ」と、レシピは全部で3タイプあるので、自分の目的に合わせて選んで!

毎日の食事に発酵食品を上手にとり入れて、健康的にスリムなりましょう。

<ペタ腹レシピ>

(朝)

ヨーグルトとドライフルーツのスムージー

1人分231kcal

1人分231kcal

●材料(2人分)

プレーンヨーグルト:300g

牛乳:50ml

ドライプルーン:4個

ドライアプリコット:4個

はちみつ:大さじ1

●つくり方

材料をすべてミキサーに入れてなめらかになるまでかくはんし、グラスに注ぐ。

〜ペタ腹Point〜

ドライフルーツは食物繊維が豊富で、ドライプルーンの場合、繊維量は100gあたり7.2g。ヨーグルトといっしょにとれば便通改善に◎。

(昼)

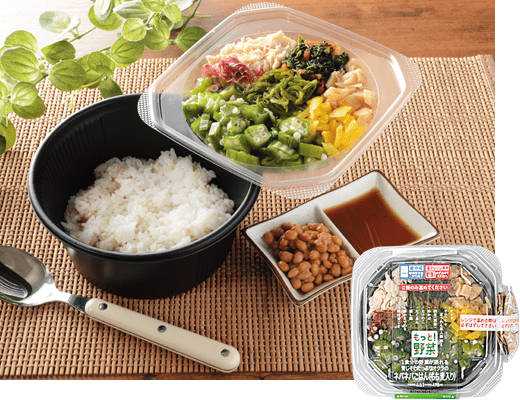

肉みそと納豆の盛り合わせ丼

1人分490kcal

1人分490kcal

●材料(2人分)

にんにく:1/2かけ

しょうが:10g

ねぎ:7~8cm

レタス:2枚

納豆:2パック

豚ひき肉:100g

Aみそ:大さじ11/2

酒:小さじ2

砂糖:小さじ1

ごま油:小さじ1

豆板醤:小さじ1/2

雑穀ご飯:茶腕2杯分

白いりごま:少々

●つくり方

(1)にんにく、しょうが、ねぎはみじん切りに、レタスは5mm幅のせん切りにする。納豆は付属のたれを加えて混ぜ合わせる。

(2)耐熱容器に豚ひき肉、にんにく、しょうが、ねぎ、Aを入れて混ぜる。ラップを軽くかけて電子レンジ(600W)で3分加熱し、とり出して一度混ぜ合わせ、再びラップをかけて2分加熱して混ぜる。

(3)器に雑穀ご飯を盛り、レタスを敷いて(2)と納豆を盛り合わせ、白ごまをふる。

〜ペタ腹Point〜

主食を白米より食物繊維が多い雑穀ご飯にすれば、納豆との相乗効果で便通改善が期待できます。玄米や麦ごはんでもOK。

(夜)

チーズ入りつくねの漬けものサンド

1人分258kcal

1人分258kcal

●材料(2人分)

たまねぎ:1/4個

エリンギ:2本

ピクルス:30g

モッツァレラチーズ:60g

鶏ひき肉:100g

A片栗粉:大さじ1

酒:小さじ2

しょうゆ:小さじ1

たくあん(スライス):12枚

片栗粉:少々

ごま油:小さじ2

Bだし汁:80ml

ポン酢しょうゆ:小さじ2

貝割れ大根:1/4パック

●つくり方

(1)たまねぎはみじん切り、エリンギは5mmの角切り、ピクルスは細かく刻む。チーズは手でちぎる。

(2)ボウルに鶏ひき肉、(1)、Aを入れてよく練り混ぜ、6等分にして丸める。

(3)たくあんの片面に薄く片栗粉をふり、2枚1組にして(2)をサンドする。

(4)フライパンにごま油を熱し、(3)を並べ入れて両面をこんがり焼く。Bを加えてふたをし、水分がなくなるまで蒸し焼きにする。

(5)貝割れ大根は根元を切り落として器に敷き、上に(4)を盛る。

〜ペタ腹Point〜

肉をサンドしたたくあんはもちろん、肉に混ぜたピクルスとチーズからも乳酸菌をとれます。

食感や風味もよくなるので満足感もUP!

<代謝アップレシピ>

朝

りんご酢入りトマトジュース

1人分38kcal

1人分38kcal

●材料(2人分)

トマトジュース:400ml

りんご酢:大さじ2

●つくり方

トマトジュースとりんご酢を混ぜ合わせ、グラスに注ぐ。

〜代謝アップPoint〜

朝は代謝が低い状態だから、酢酸をとって体を温め、血行を促進。

トマトジュースなら、りんご酢と相性がよく、美白効果も期待できます。

(昼)

にら入り豚キムチ焼きそば

1人分486kcal

1人分486kcal

●材料(2人分)

焼きそば用麺:2玉

豚もも薄切り肉:100g

酒:大さじ1

ねぎ:1/2本

にんにく:1かけ

にら:50g

もやし:100g

白菜キムチ:150g

ごま油:大さじ1

A鶏ガラスープの素:小さじ1/2

酒:大さじ1

めんつゆ(3倍濃縮):小さじ1

●つくり方

(1)麺はざるに入れ、熱湯をかけてほぐす。豚肉はひと口大に切り、酒をふって混ぜる。ねぎは斜め切り、にんにくは薄切りにし、にらは3~4cmの長さに切る。もやしは根をとり、キムチはひと口大に切る。

(2)フライパンにごま油とにんにくを入れて弱火にかける。香りがしてきたら、豚肉とねぎを加えて炒める。

(3)豚肉が白っぽくなってきたら、麺、もやし、にら、キムチを加えて炒め、Aをまわしかけて全体を炒め合わせて器に盛る。

〜代謝アップPoint〜

豚肉のビタミンB1、にらとねぎのアリシンが麺の糖質をエネルギーに代わりやすくし、キムチのカプサイシンが体脂肪燃焼を手助け。

(夜)

豆腐の塩麹漬け焼き

1人分184kcal

1人分184kcal

●材料(2人分)

木綿豆腐:大さじ1丁

ししとうがらし:4本

かぶ:2個

塩麹:60g

●つくり方

(1)豆腐はペーパータオルで包み、電子レンジ(600W)で5分加熱して水きりする。ししとうがらしは穴を数か所あける(加熱の際の破裂防止)。かぶは茎を2cmほど残して葉を切り落とし、くし形に切る。

(2)保存用のビニール袋に水けをふきとった豆腐、ししとうがらし、かぶを入れ、塩麹を加えて食材の表面になじませ、袋の口を閉じて冷蔵庫に入れ、1日以上漬け込む。

(3)(2)を魚焼きグリルに並べてこんがりと焼く。焼けたら、豆腐は6等分に切って器に盛り、ししとうがらしとかぶを添える。

〜代謝アップPoint〜

塩麹には酵素が多く含まれ、たんぱく質や糖質の分解に役立ちます。

豊富に含まれるカルシウムにも、代謝を上げる効果が期待できます。

<美肌アンチエイジングレシピ>

(朝)

テンペと根菜のみそ汁

1人分175kcal

1人分175kcal

●材料(2人分)

大根:100g

れんこん:80g

にんじん:30g

テンペ:100g

だし汁:3カップ

みそ:大さじ11/2

大根の葉:少々

●つくり方

(1)大根とれんこんはいちょう切り、にんじんは半月切りにする。テンペはひと口大にちぎる。

(2)鍋にだし汁と大根、れんこん、にんじんを入れて火にかけ、沸騰してきたら中火にし、テンペを加えて7~8分煮る。

(3)(2)の野菜がやわらかくなったら、みそを溶き入れて火を止める。器に盛り、大根の葉を細かく刻んで散らす。

〜美肌Point〜

大根やにんじんに含まれるビタミンAやCは、活性酸素の除去に役立つ抗酸化ビタミン。

相乗作用でみそのビタミンEの働きもアップ。

(昼)

甘酒のフレンチトースト

1人分373kcal

1人分373kcal

●材料(2人分)

卵:1個

甘酒:150ml

フランスパン:4切れ(80g)

バター:小さじ2

いちご:4個

シナモンパウダー:少々

●つくり方

(1)卵はボウルに溶きほぐし、甘酒を加えてよく混ぜ合わせ、バットなどに流し入れる。

(2)フランスパンを(1)に入れ、何度か上下を返しながら30分ほどおいてなじませる。

(3)フライパンにバターを熱して(2)のパンを入れ、弱火で両面をこんがりと焼く。いちごのヘタを取ってひと口大に切り、フライパンの空いているところに入れていっしょに焼く。

(4)器に(3)を盛り合わせ、シナモンをふる。

〜美肌Point〜

甘酒はブドウ糖、ビタミンB群、アミノ酸などの体に必要な栄養素を数多く含みます。

体を温めて冷えを改善したり、美肌にも効果が!

(夜)

赤ワイン風味のドライカレー

1人分329kcal

1人分329kcal

●材料(2人分)

たまねぎ:1/4個

にんにく:1/2個

赤・黄パプリカ:各1/2個

オリーブ油:大さじ1

豚ひき肉:120g

Aカレー粉:大さじ1

小麦粉:小さじ1

赤ワイン:1カップ

ローリエ:1枚

B顆粒コンソメスープの素:小さじ1/2

カレールウ:30g

赤みそ:大さじ1

塩、こしょう:各少々

サニーレタス:4~6枚

●つくり方

(1)たまねぎ、にんにくはみじん切りにし、パプリカは5mm角に切る。

(2)フライパンにオリーブ油とにんにくを入れて弱火にかける。香りがしてきたら、豚ひき肉、たまねぎ、パプリカを加えて炒める。

(3)全体的にポロポロになってきたら、Aをふり入れて粉っぽさがなくなるまで炒め、水150mlと赤ワイン、ローリエを加え、途中アクを取り除きながら10~15分煮る。

(4)Bを(3)に加えて混ぜ、味をみて、足りなければ塩、こしょうで調える。器に盛ってサニーレタスを添え、レタスでドライカレーを包んで食べる。

〜美肌Point〜

ドライカレーはサニーレタスで包んで食べ、糖質をオフ。

夜、食べても血糖値が上がりにくく、脂質も少ないので安心です。

新発見!発酵食品にはこんな活用の方法があったのか

発酵食品の新しい可能性について探してみたところ、日本人のソウルフードである「かつおだし」に新たな効果が!

かつおだしやみそがダイエットの必需品になるかも!?

味の素と富山大学、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が行った研究で、ラットにお吸いものの1/5に相当する濃度のかつおだしを与えたところ、攻撃行動やうつ様行動、不安様行動が低下するという結果が出たのです。つまり、かつおだしに精神を安定させたり、疲労を回復させたりする効果があるということ。

この研究で得られた作用は、かつおだしを継続して飲むことで得られたのだとか。イライラしていると、つい食欲が暴走してしまうことがありますが、そんなときこそ1杯のだしの利いたみそ汁が効果的なのかもしれません。ほかにも、東京農業短期大学・舘博先生が行った研究では、みその新たな可能性が明らかに!

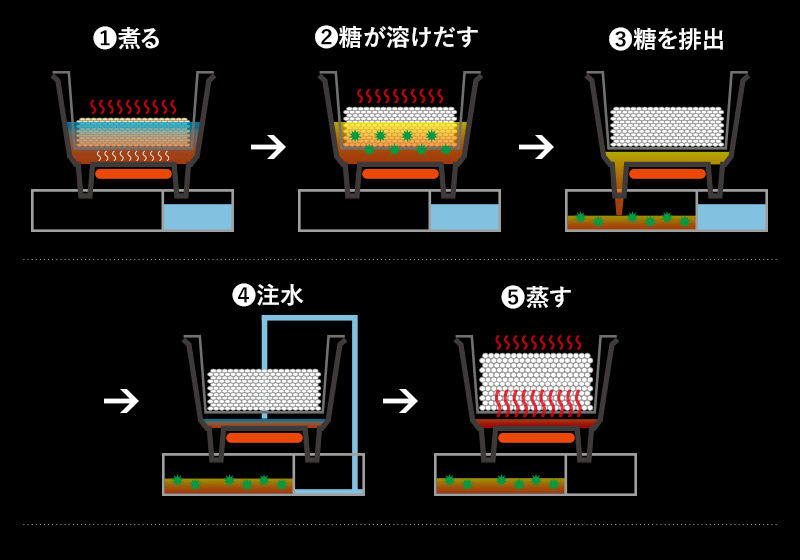

「みその中にレジスタントプロテイン(難消化性たんぱく)という新たな成分が見つかりました。この成分は、体内の余分な糖質や脂質を包み込んで体外に排出するという、食物繊維と似たような働きをすることがわかっています」(舘先生)

これからはみそ汁がダイエットのマストアイテムになるかもしれませんね。

※研究クレジット

Machanism of Suppressive Effects of Dried Bonito Dashi on Aggressive Behaviors in Mice. Takashi Kondoh1 , Taketoshi Ono2 , and Hisao Nishijo2

「発酵食品ダイエット」に成功する方法

「発酵食品ダイエット」は、普段の食事にみそ汁や納豆、ヨーグルトなど発酵食品をとり入れるだけと、とっても簡単。ダイエット成功者の口コミでは、“食事制限をしなくていいから、ダイエットのツラさがなかった”という声や、“便秘が改善して代謝がよくなった”といううれしい声が。

一方で、“漬けものや塩辛を食べ過ぎてむくみやすくなった”という失敗談も。発酵食品ダイエットで確実に効果を出すには、どんな方法で行えばよいのでしょうか。

「漬けものや塩辛などは塩分が多いので、100gも摂取すると1日に必要な塩分量をオーバーしてしまいます。また、しょうゆやみりんなどの調味料は料理の内容によっても使用量が変わってくるので、目安量を決めてしまうのはむずかしいかもしれません。

おすすめの方法は、発酵食品を毎日1回どこかのタイミングで食事にとり入れるというやり方。体によい食品でも食べ過ぎれば太ってしまうので適度な量を心がけること。

また、毎日同じものをルーティンのようにとるのではなく、できればいろんな種類の発酵菌(乳酸菌や納豆菌、麹菌など)がとれるように発酵食品を日替わりで変えてみしょう」(大越先生)

腸の働きが活発になる夜にとるのもおすすめ!

朝・昼・夜で、特におすすめのタイミングはあるのでしょうか。

「小腸や大腸などの消化管は副交感神経に支配されています。その副交感神経の働きが優位になるのは夜。腸の消化活動も夜に活発になると言われているので、夕食に発酵食品をとるとよいでしょう。

ただ、継続して習慣化することが大事なので、自分の食生活のスタイルに合わせ、続けやすいタイミングにとり入れてもOK。体重や体脂肪率が減る、肌の調子がよくなる、便秘が改善するなど、なにかしら体に変化が現れるには2週間は必要です。効果に個人差はありますが、まずは2週間を目安に続けてみましょう」(大越先生)

発酵食品ダイエットで、おいしく食べてキレイにやせる!

発酵食品とはどんなもので、どんな働きをするのか、わかっていただけましたか? おいしくて栄養たっぷりなうえに、体によい働きをする発酵食品をバランスよく食べてやせる方法。それが「発酵食品ダイエット」です。食事制限をする必要がないので、健康的にやせられるのもうれしいですよね。これまでガマン系のダイエットで失敗した経験のある人は、この機会にぜひ試してみてください。

< まとめ >

・発酵食品とは食材を微生物で発酵させてつくり出したもの。

・食品を発酵させると味がおいしくなり、栄養価や保存性もアップする。

・微生物が食材を有益なものに変化させたら「発酵」。

・微生物が食材を有害なものに変化させたら「腐敗」。

「発酵食品ダイエット」の成功のコツ

・発酵食品は毎日1回、できれば夜にとる

※ムリなら続けやすいタイミングでOK

・できればいろんな種類の発酵菌をとるようにする

・とりあえず2週間は続ける

舘 博

博士(農芸化学)。東京農業大学短期大学部醸造学科教授。日本醤油技術センター理事。発酵調味料について造詣が深く、特に、しょうゆの研究は40年間にも及び、自他ともに認める「しょうゆ博士」。著書に『しょうゆの絵本』(農山漁村文化協会)などがある。

大越 郷子

管理栄養素、フードコーディネーター。病院栄養士、パティシエとして活躍後、雑誌や書籍で料理制作や栄養指導を行ったり、製菓学校講師としても活躍。ヘルシーでおいしいレシピで人気。『グルテンフリーのパンと麺とおやつ』(PHP研究所)など著書多数。

モデル/Itsumi (所属Earth MODELS) 撮影/山上忠(モデル) 布川航太(商品) 安井真喜子(料理) ヘア&メイク/ 斉藤節子 取材・文/オフィス・エール スタイリング/井口美穂

1人分231kcal

1人分231kcal 1人分490kcal

1人分490kcal 1人分258kcal

1人分258kcal 1人分38kcal

1人分38kcal 1人分486kcal

1人分486kcal 1人分184kcal

1人分184kcal 1人分175kcal

1人分175kcal 1人分373kcal

1人分373kcal 1人分329kcal

1人分329kcal

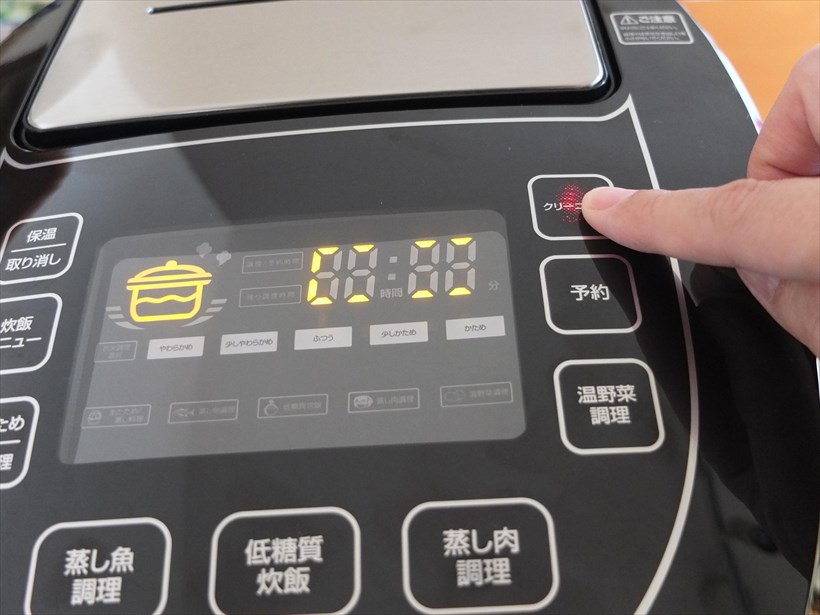

↑糖質をカットする仕組み

↑糖質をカットする仕組み