近年、赤ちゃんが生まれたのを機に空気清浄機を購入する世帯も増えてきました。その一方で、空気清浄機があると何が違うのか、そもそも何を基準に選んだらいいのか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか? ワン・パブリッシング社員で、生後8か月の葵翔(あおと)くんのママである上原雅代もそんな一人。

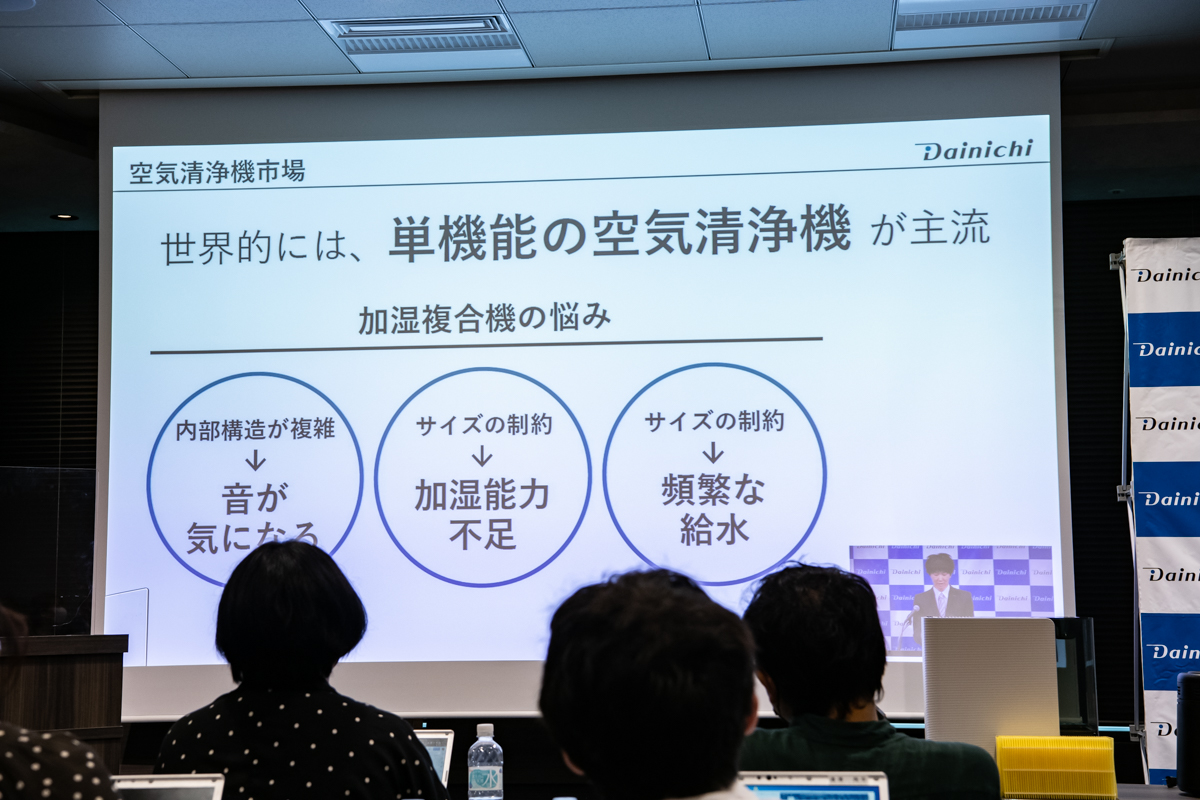

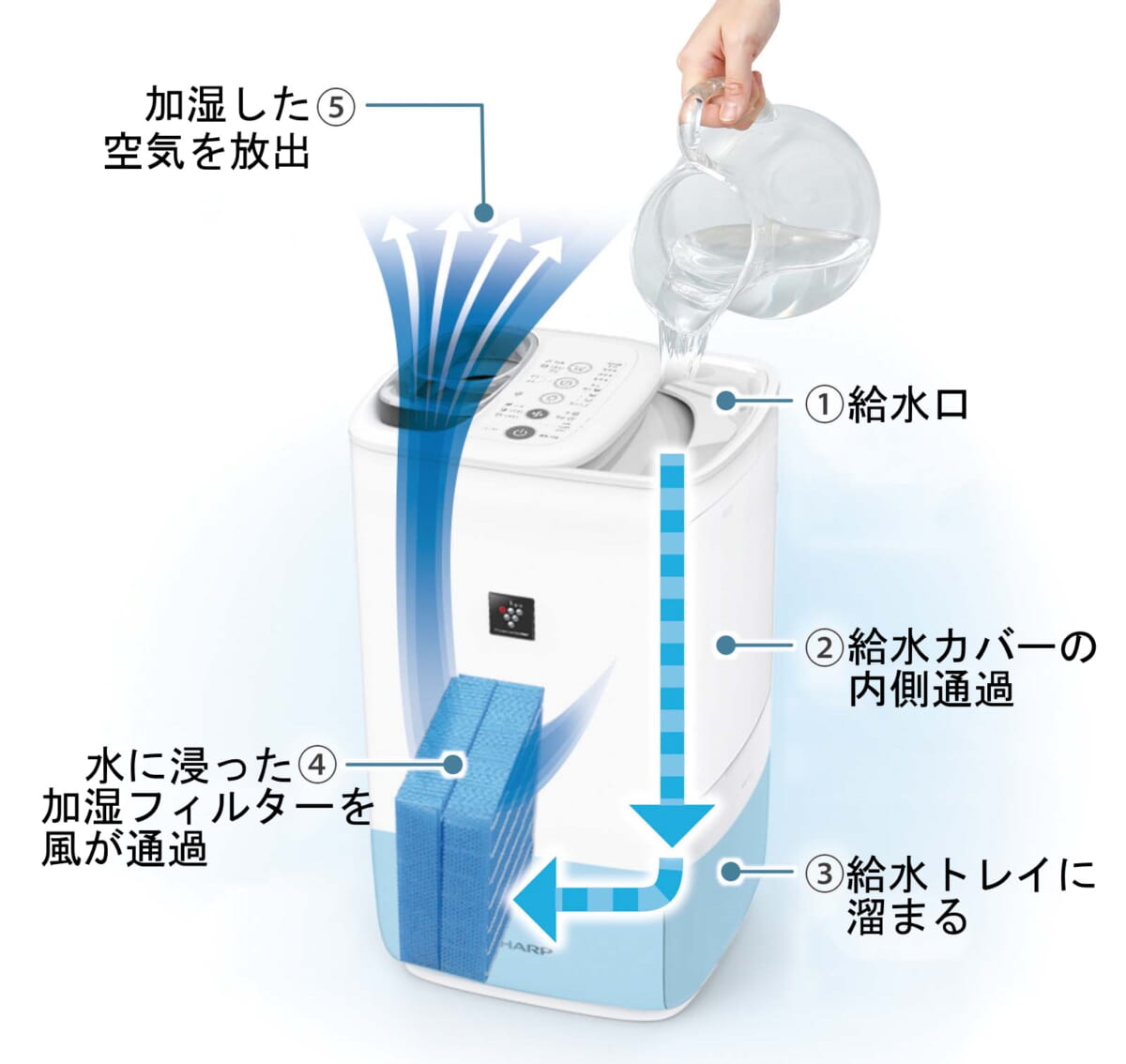

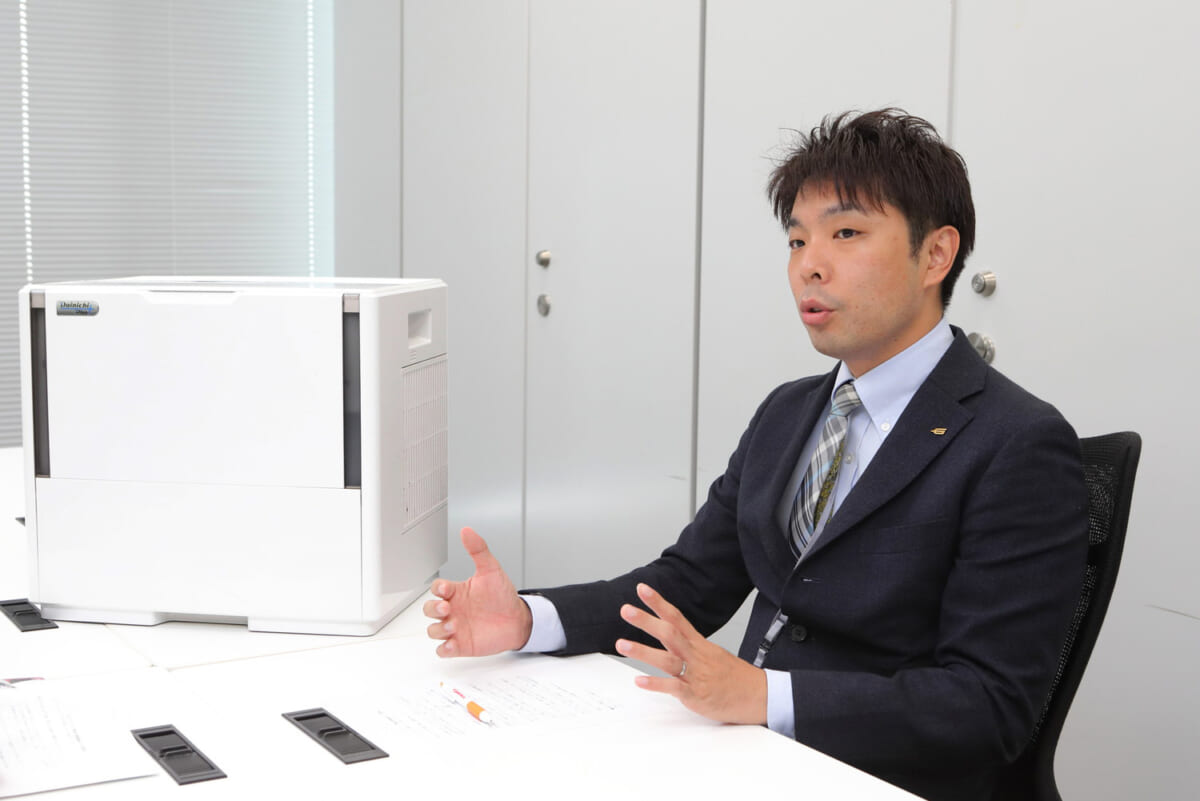

そこで今回は、自身も子育ての経験があり、空気清浄機を知り尽くした家電のプロ・田中真紀子さんに空気清浄機の重要性と選び方をうかがいます。また、田中さんが特にオススメと語るダイニチ「ハイブリッド式空気清浄機 CL-HB922」に焦点を当て、子育て世帯にオススメの理由について詳しく聞いていきます!

↑ワン・パブリッシングの上原雅代と葵翔くん(左)。今回は家電ライターの田中真紀子さん(右)に教えを乞いました!

↑ワン・パブリッシングの上原雅代と葵翔くん(左)。今回は家電ライターの田中真紀子さん(右)に教えを乞いました!

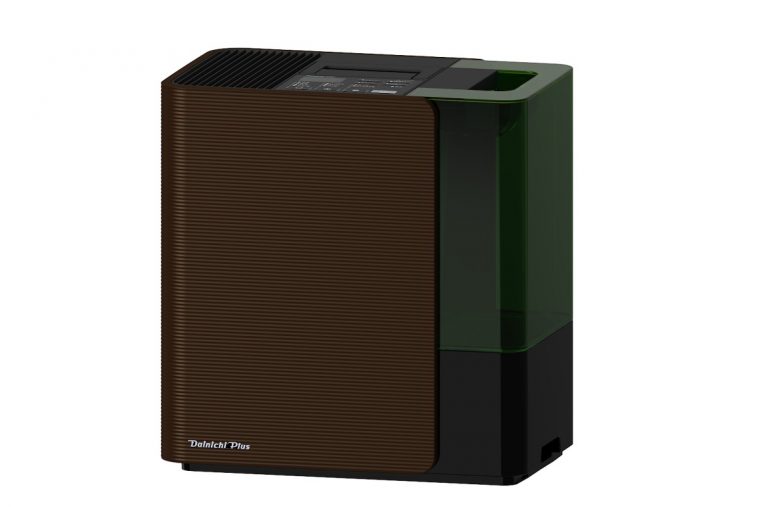

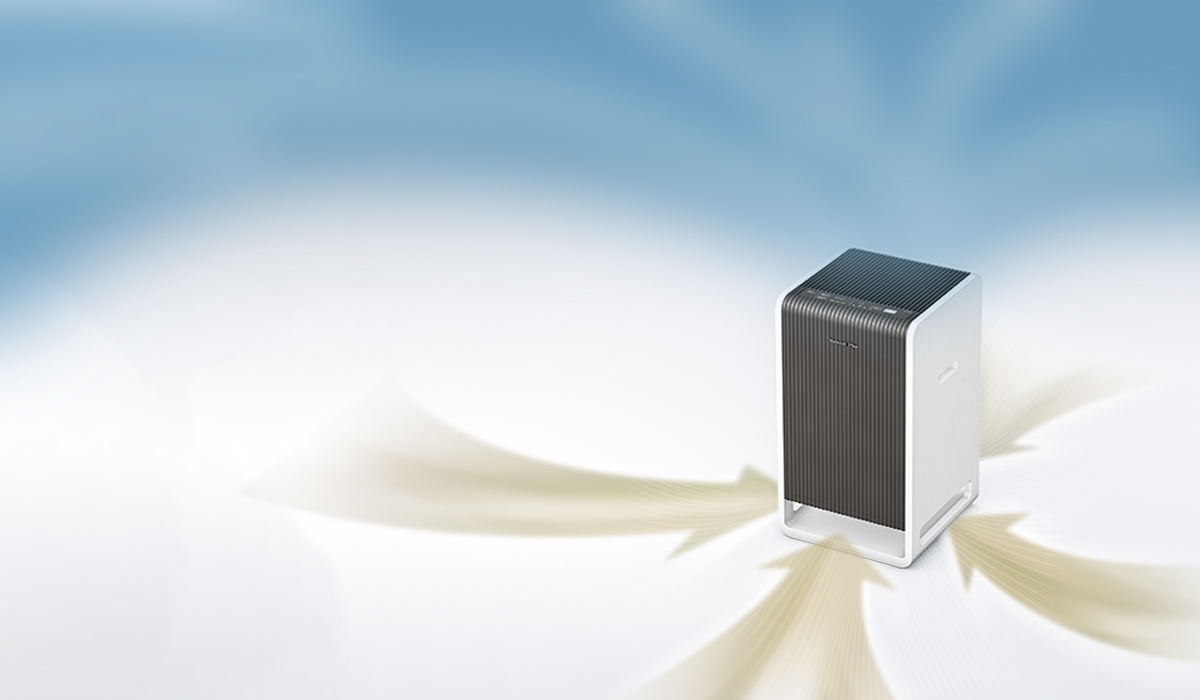

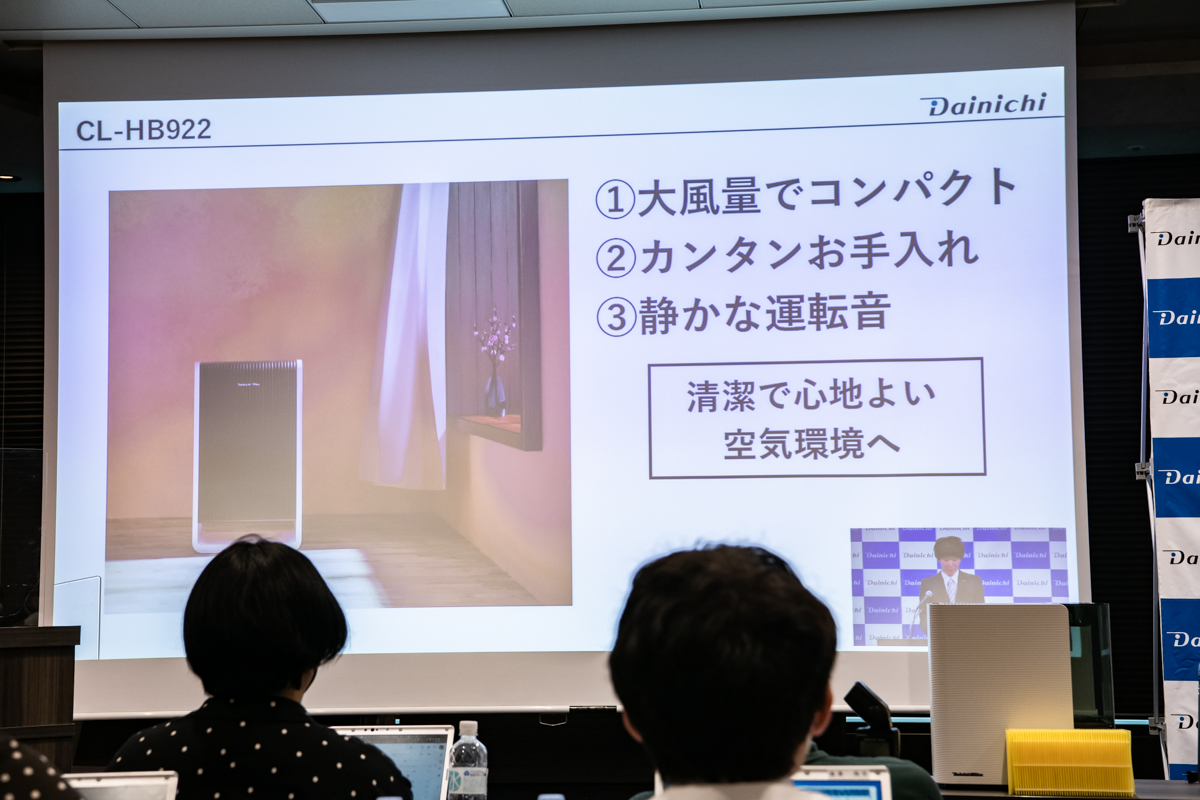

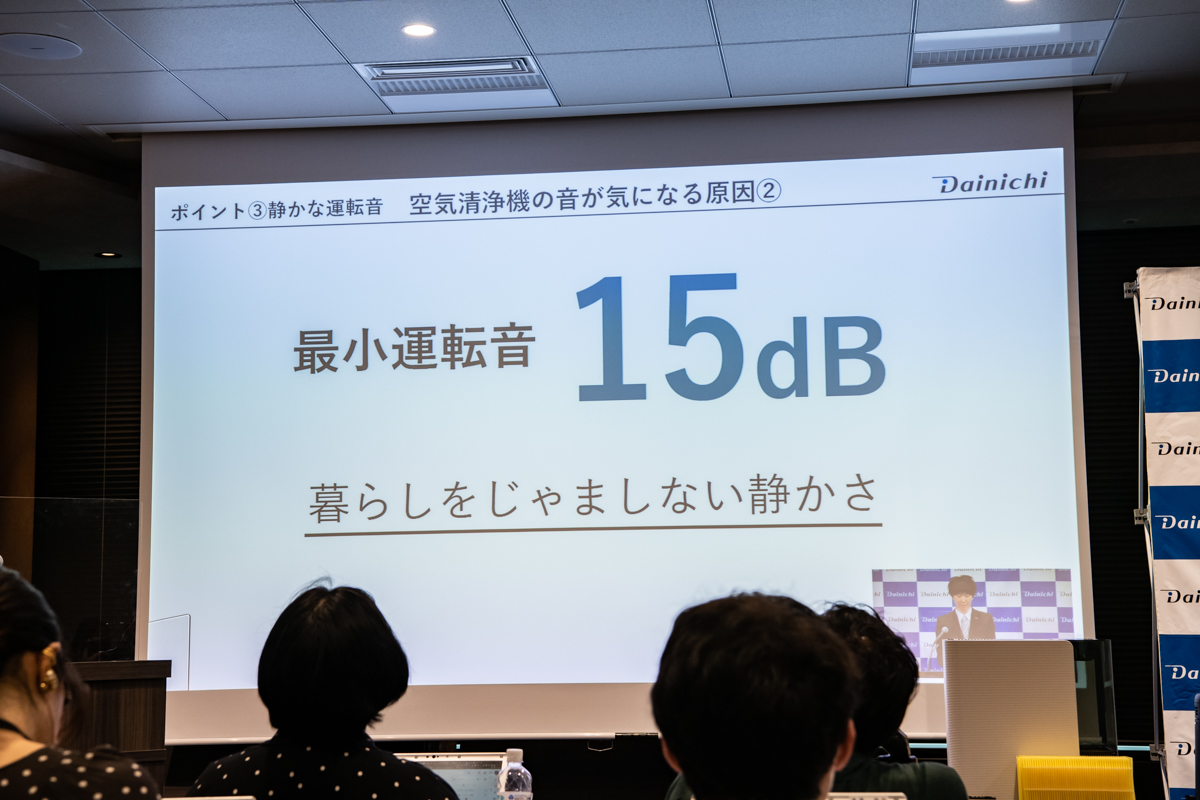

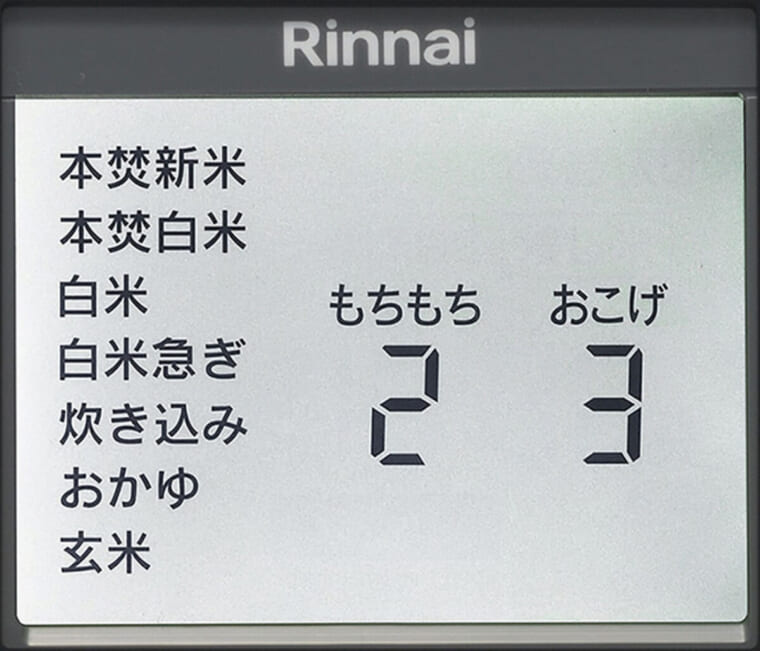

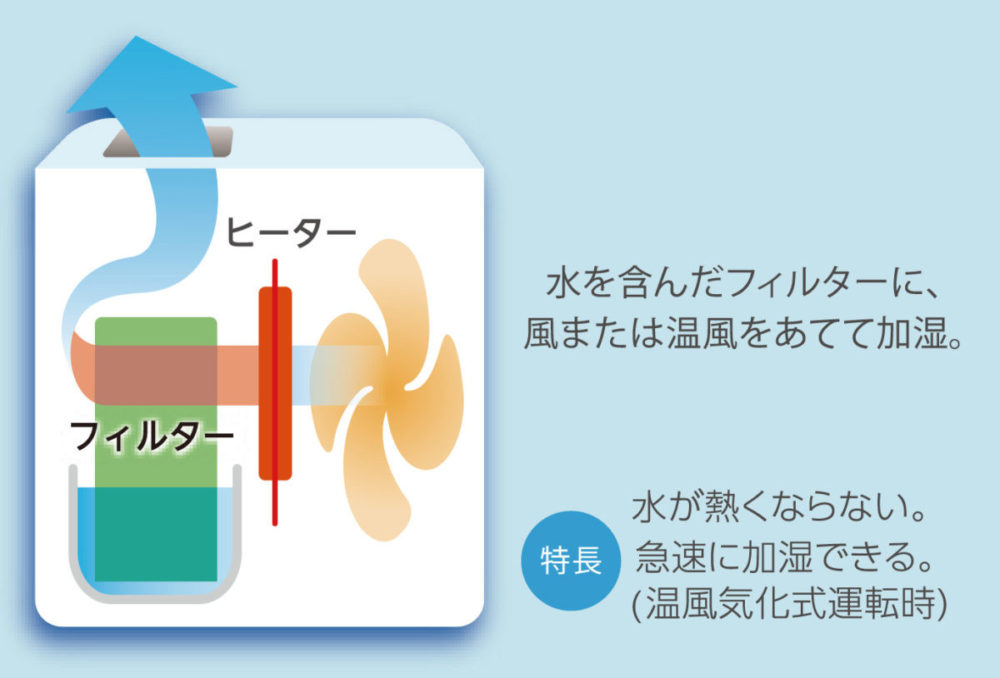

↑今回紹介するダイニチの「ハイブリッド式空気清浄機 CL-HB922」。微粒子を帯電させて吸着する「電気集じん式」とフィルターで捕集する「フィルター式」を組み合わせたハイブリッド式を採用。これにより、高い集じん力と、最小15dBの静音性を実現しています

↑今回紹介するダイニチの「ハイブリッド式空気清浄機 CL-HB922」。微粒子を帯電させて吸着する「電気集じん式」とフィルターで捕集する「フィルター式」を組み合わせたハイブリッド式を採用。これにより、高い集じん力と、最小15dBの静音性を実現しています

子どもは空気の影響を受けやすく、アレルゲンにも配慮が必要

田中 こんにちは! 葵翔くん、ニコニコとご機嫌ですね。今、何か月でしたっけ?

上原 ちょうど8か月になります。最近は表情もどんどん豊かになり、つかまり立ちできるようになって、日々変化が感じられて楽しいです。毎日バタバタですけどね(笑)。

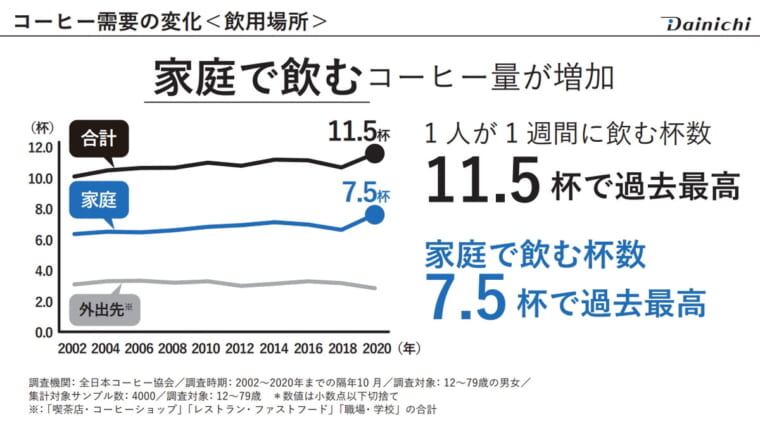

田中 8か月というと、離乳食も中期に入ったころかな。健康的な成長と脳の発達には、2歳までの食事が重要といわれているから、大変だとは思うけど、ハンドブレンダーとか電気調理鍋とか、便利な調理家電を上手に取り入れながら頑張ってくださいね。

上原 はい、頑張ります! ただ、離乳食もそうですが、最近気になっているのは、アレルギーなんです。先日、初めて卵を食べさせたところ、とりあえず大丈夫だったのですが、今後なにかしらアレルギーが出ないか心配で……。

田中 確かに親御さんは心配よね。特に今は約2人に1人がアレルギー持ちといわれている時代ですから。ちなみに、上原さんのお宅に空気清浄機はありますか? 空気清浄機があれば、空気中のアレル物質を捕集できますから。

上原 それが、まだ置いていないんです。「あったほうがいいだろうな」とは思っているんですが、決めかねていて……。

田中 なるほど。私は医師ではないのでアレルギー疾患の原因や予防法については言えませんが、根本的な対策は、そもそものアレルギーの原因物質・アレルゲンに触れさせないこと。アレルゲンがなければアレルギー反応が起こる頻度も抑えられるわけですから。

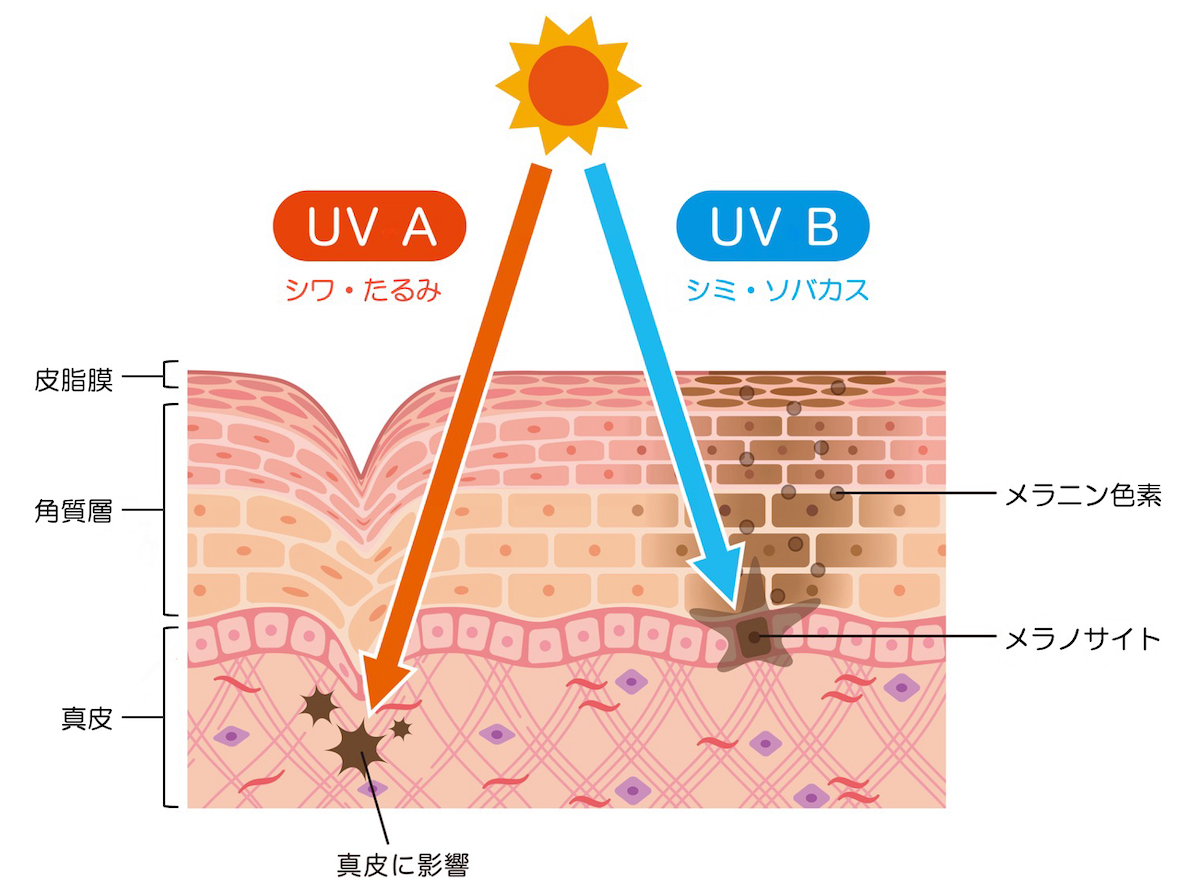

アレルゲンとして有名なのは、花粉やダニのフン・ダニの死がいですよね。あと、最近の研究では、鶏卵などの食品を調理した際に鶏卵由来のアレルゲンが空気中に飛び散り、それが布団などに付着してアレルギーのリスクを高める場合もあるんです。ほかにも菌やウイルス、PM2.5など、目には見えないけど空気中には多くの汚染物質が漂っているの。

上原 ひえっ! それは怖い! 今、鳥肌が立ちました……。

田中 特に小さいお子さんは、大人に比べて体重あたり2倍量の空気を吸っているから、その空気が汚れていたら、身体への負担も大きくなります。しかも葵翔くんは1日のほとんどの時間を家の中で過ごしているから、体に取り込んでいる空気のほとんどが家の中の空気でしょう?

上原 たしかに……! 今すぐにでも、空気清浄機を置きたくなりました! でも、どんな空気清浄機を選んだらいいでしょうか。どうやって選べばいいかわからなくて……。

田中 いろいろな種類があって迷うわよね。そんな上原さんにはこのダイニチの「ハイブリッド式空気清浄機 CL-HB922」を強くオススメしたい。これからその理由を教えていきますね。

部屋中の空気を集めてウイルスレベルの微粒子まで捕集

上原 コンパクトでスッキリしたデザインですね。置いていても部屋がすっきり見えるのがうれしいです! でも、なぜこれがオススメなんですか?

田中 空気清浄機にとって重要な要素は大きく2つあるの。まず1つめは、基本性能である清浄能力。そもそも多くの空気清浄機の仕組みは、室内の空気を吸い込んで、内部のフィルターで空気中の有害物質を濾し、キレイになった空気を室内に戻しているわけ。なかでも、多くの空気清浄機に搭載されている「HEPAフィルター」は、0.3μm(マイクロメートル)までの微粒子を99.97%以上捕集することができるんです。

上原 0.3μmと言われてもピンときませんが(笑)、すっごく小さい微粒子も取れるということですよね。

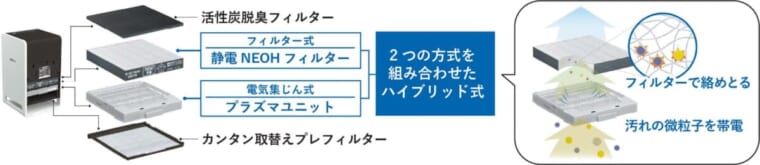

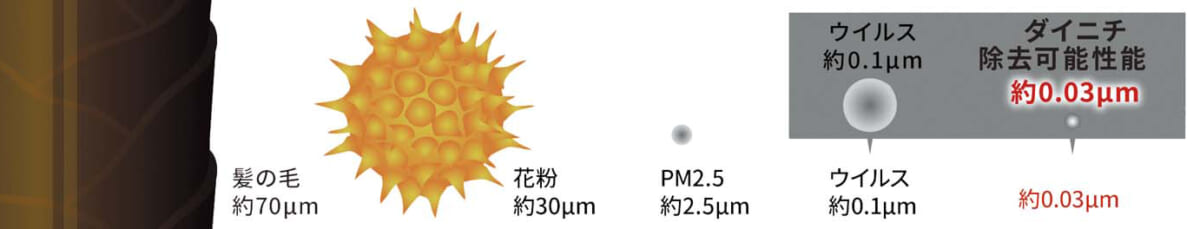

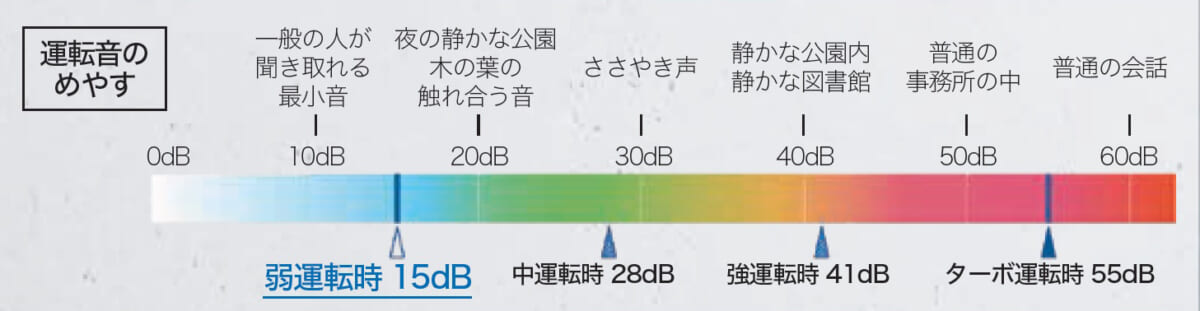

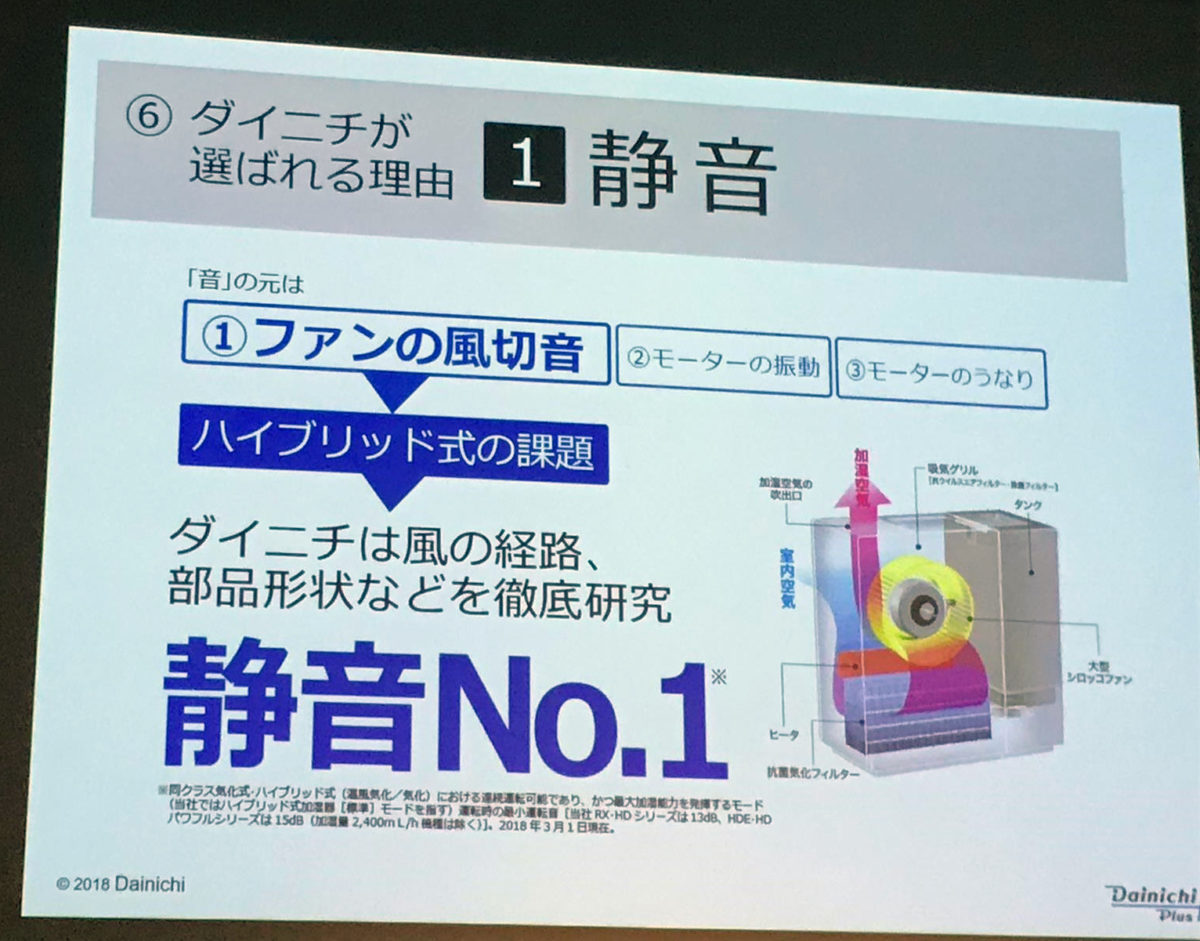

田中 たとえば花粉の大きさがおよそ30μm、カビ菌が2~10μm、ダニアレルゲンは5μmといわれているから、そういう意味では十分ですね。ただし、HEPAフィルターは、フィルターの目が細かいので風が通る際に音が大きくなりがち。その点、ダイニチは静かな運転音を実現しつつ、HEPAフィルターと遜色のない性能を実現。ウイルスの大きさは約0.1μmと言われていますが、ダイニチは約0.03μmの微粒子もキャッチできたという実験結果もあるんです!

上原 それはすごいですね! ほかの空気清浄機とどこが違うんですか?

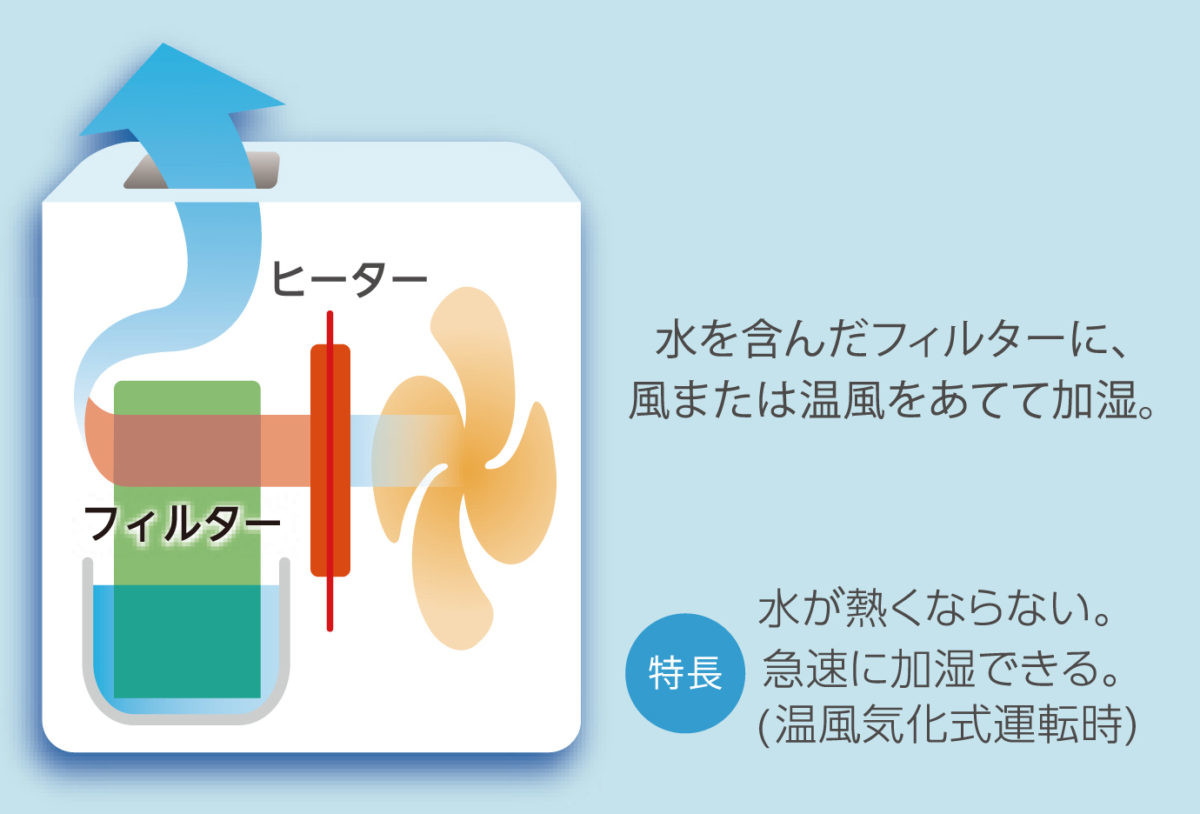

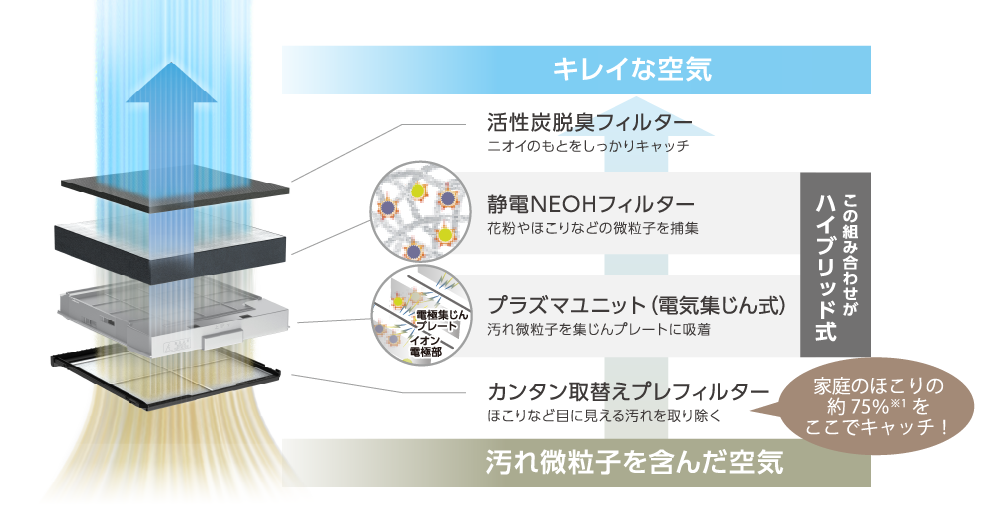

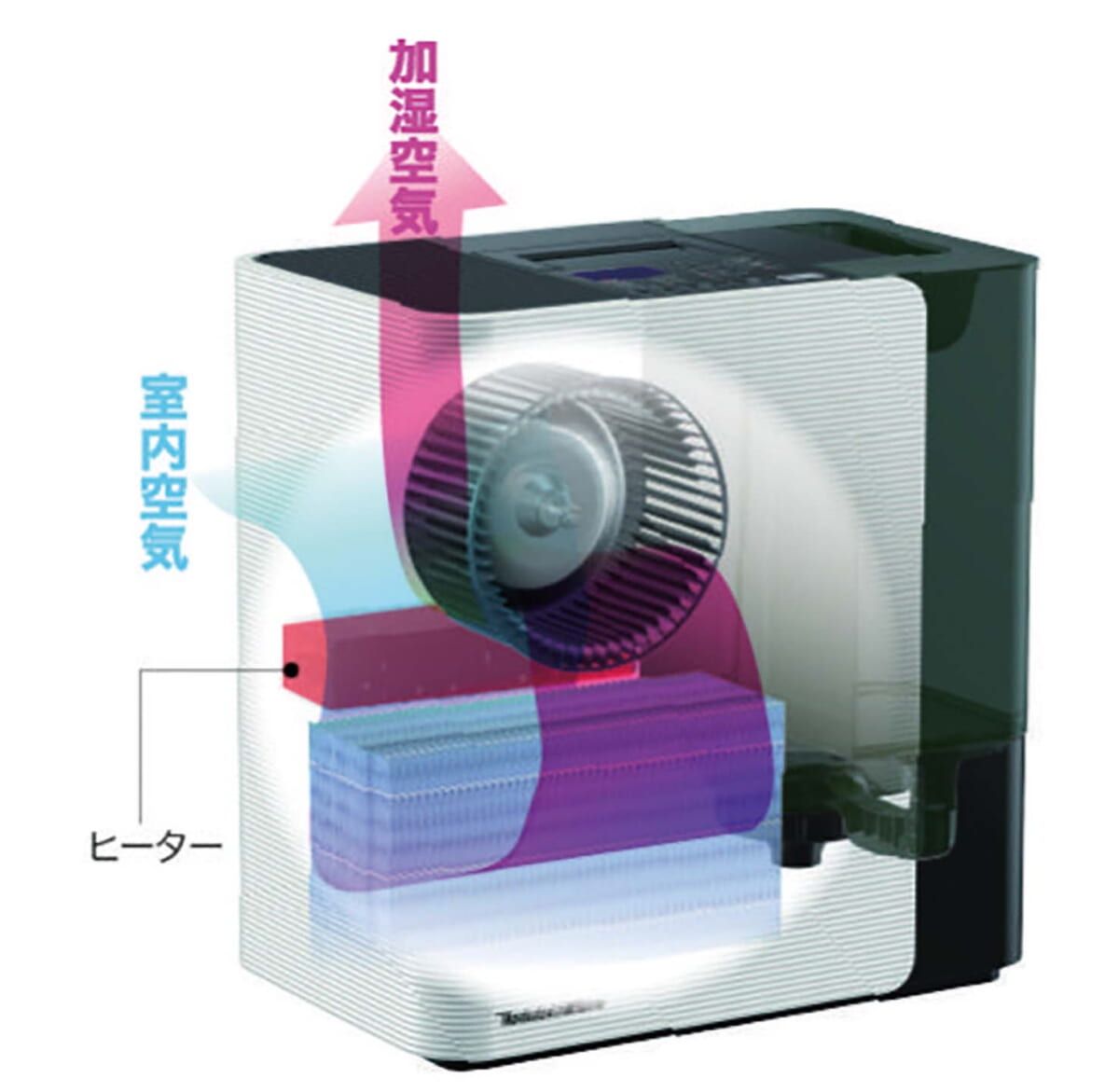

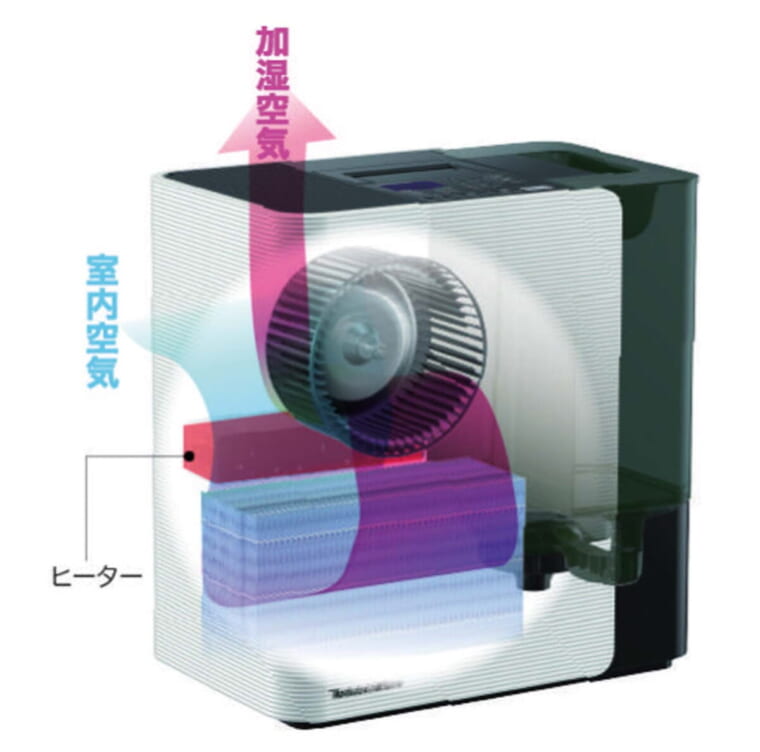

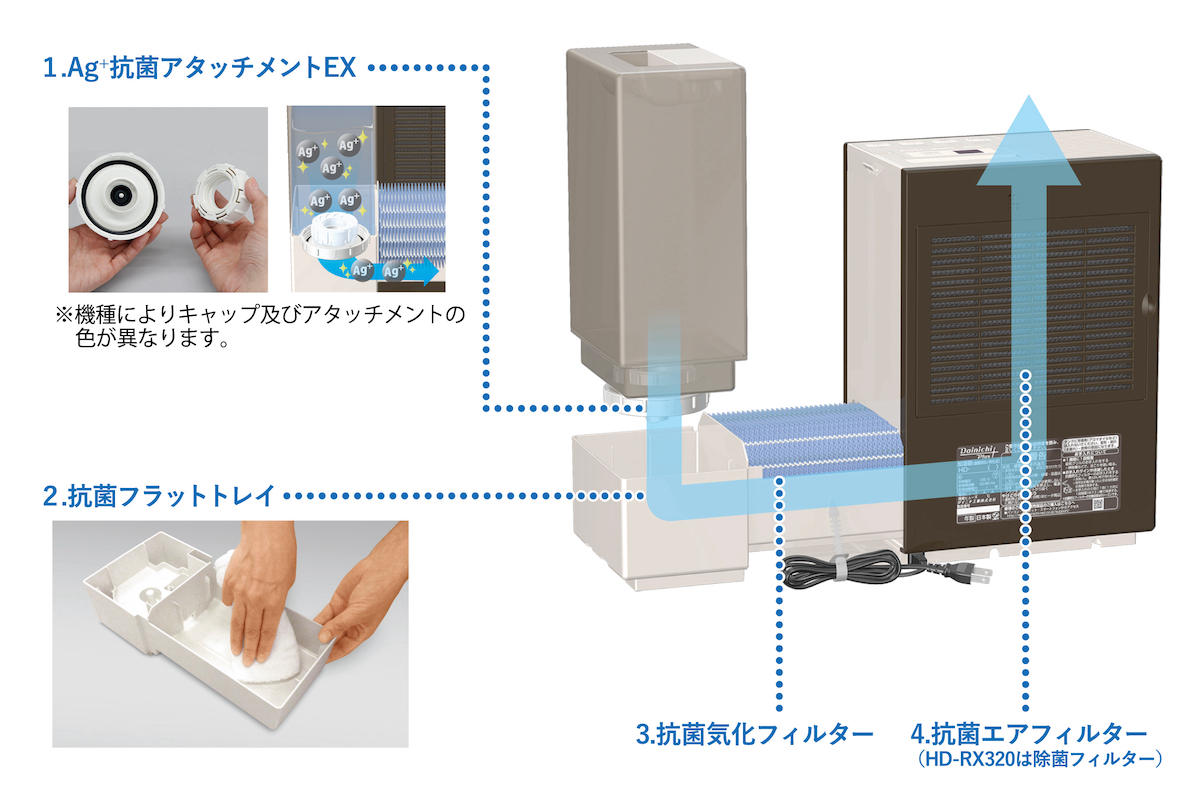

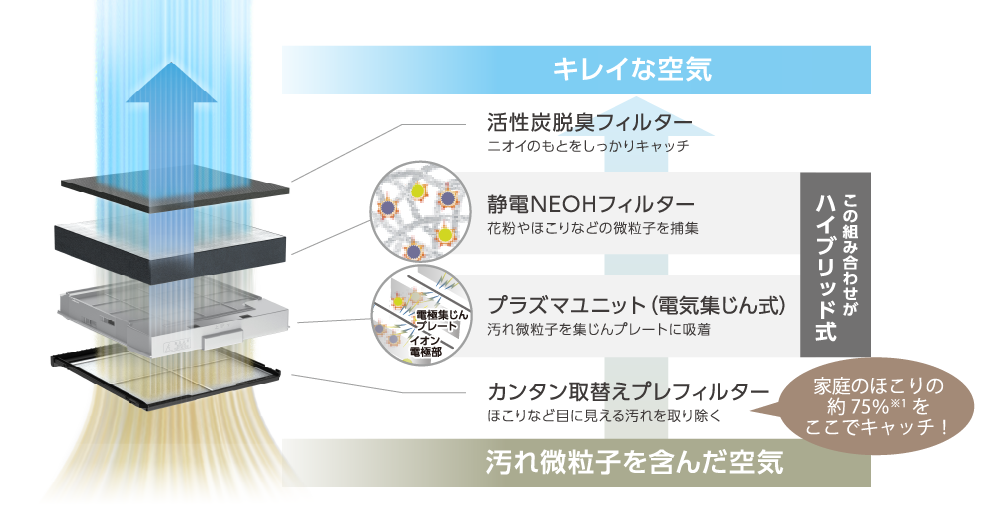

田中 ダイニチの空気清浄機は、室内の空気を本体底面にある吸引部から吸い込んでいて、 一番下のプレフィルターで大きなホコリを取り除くところは一般的な空気清浄機と同じ。だけど、その次からが違うんです。

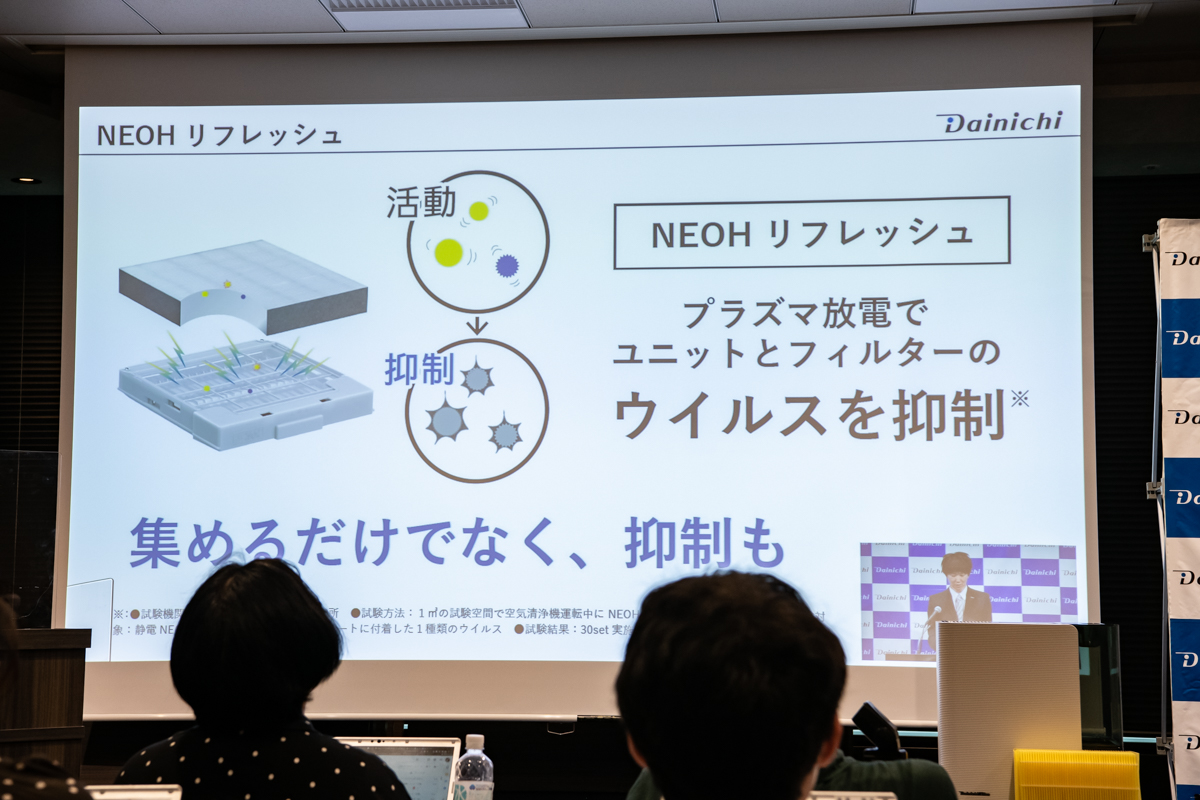

ダイニチはHEPAフィルターではなく、いわゆる高圧放電の力でまず集じんプレートに微粒子を吸着させます。そして、その次の「静電NEOHフィルター」で花粉や細かいホコリなどを捕集する。つまり、二段構えで空気をキレイにしているんですよ! だから、送風抵抗を抑えて音を抑えつつ、たくさんの空気を効率よく清浄できるわけですね。

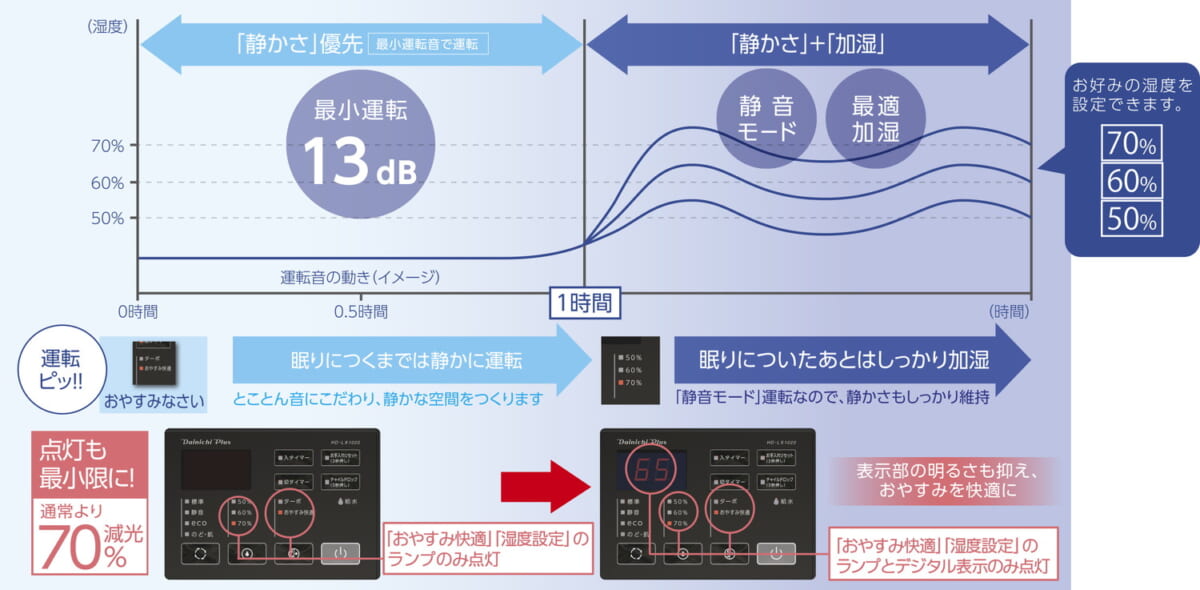

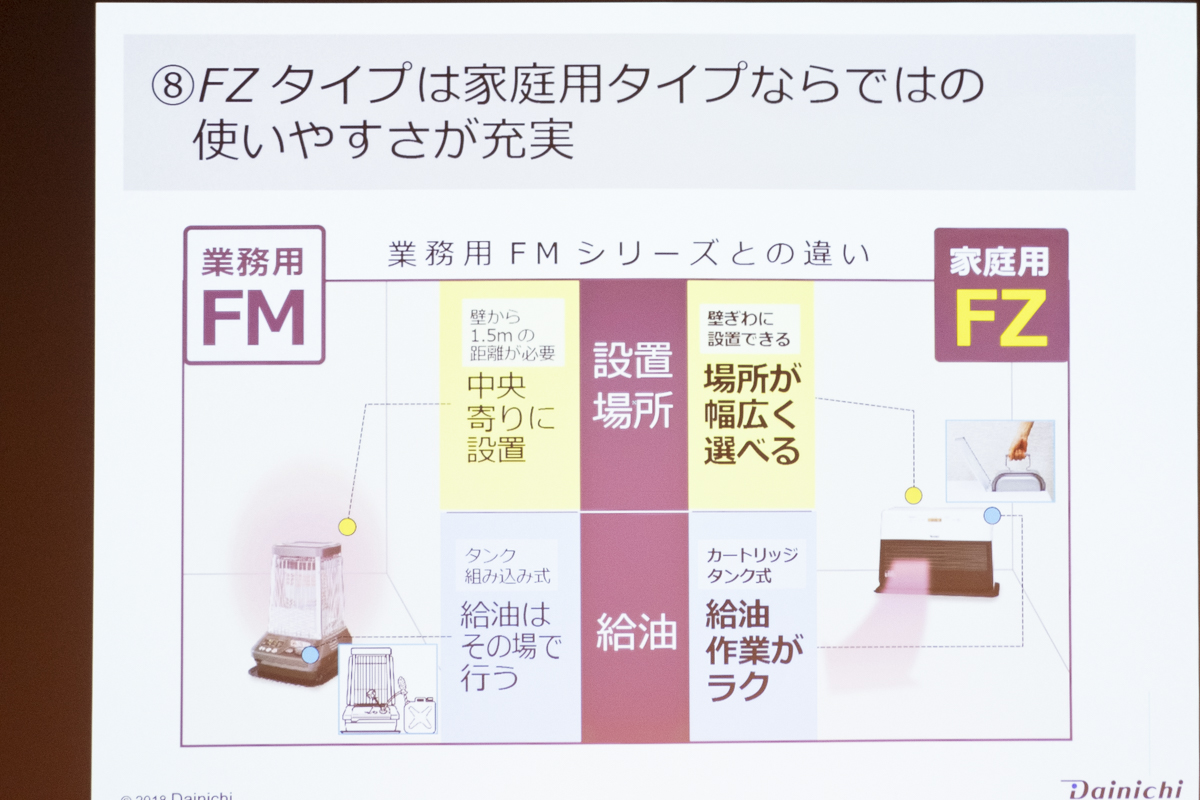

↑ハイブリッド式空気清浄機 CL-HB922は、「静電NEOHフィルター」と「プラズマユニット」を併用して静かな運転音と高い集じん力を両立しています ※1:ダイニチ社内試験によるもの。数値はフィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります

↑ハイブリッド式空気清浄機 CL-HB922は、「静電NEOHフィルター」と「プラズマユニット」を併用して静かな運転音と高い集じん力を両立しています ※1:ダイニチ社内試験によるもの。数値はフィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります

上原 なるほど、だから「ハイブリッド」なんですね! ということは、このフィルターには、ウイルスがたっぷりくっついているのかも……。それはそれで怖い(笑)。

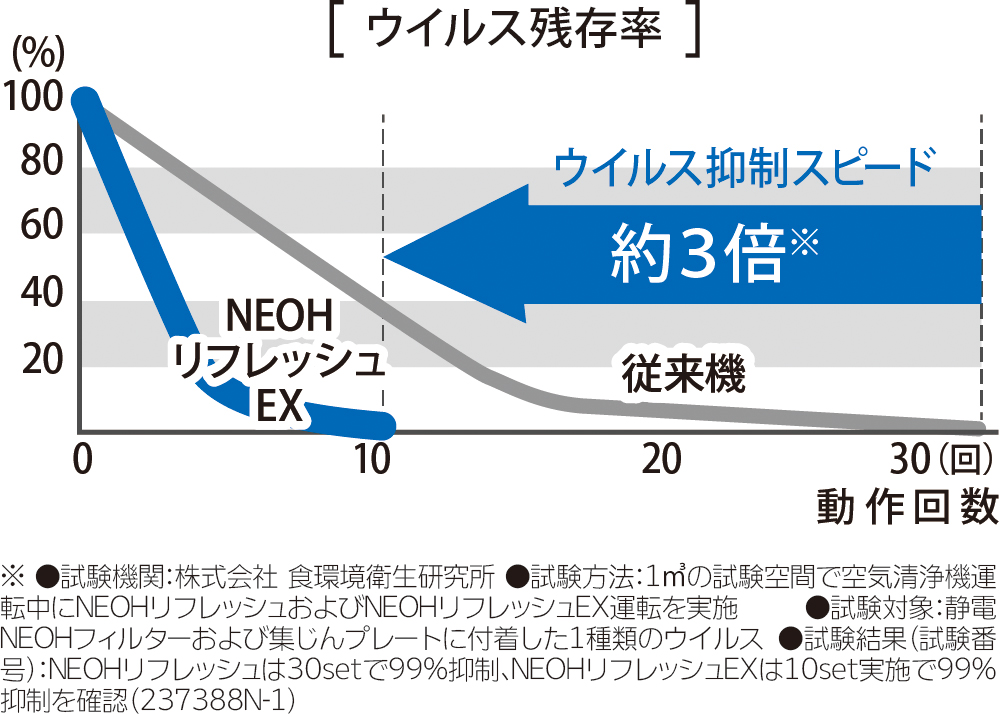

田中 そこはご安心を。本体内で定期的にプラズマ放電を行うことで、集じんプレートと「静電NEOHフィルター」に付着したウイルスの活動を抑えてくれるから(※2)。ちなみにニオイを取り除く「活性炭脱臭フィルター」も搭載していて、これがまた優秀。わが家では犬を飼っていてニオイが気になるときもあるんだけど、電源をオンにすると家のニオイが全然違うんです!

※2:●試験機関:株式会社 食環境衛生研究所 ●試験方法:1㎥の試験空間で空気清浄機運転中にNEOHリフレッシュ運転を実施 ●試験対象:静電NEOHフィルターおよび集じんプレートに付着した1種類のウイルス ●試験結果(試験番号):30set実施で99%抑制を確認(217511N-1)

静音設計だから寝ている赤ちゃんの近くでも使える!

上原 もう1つの大事な要素とはなんですか?

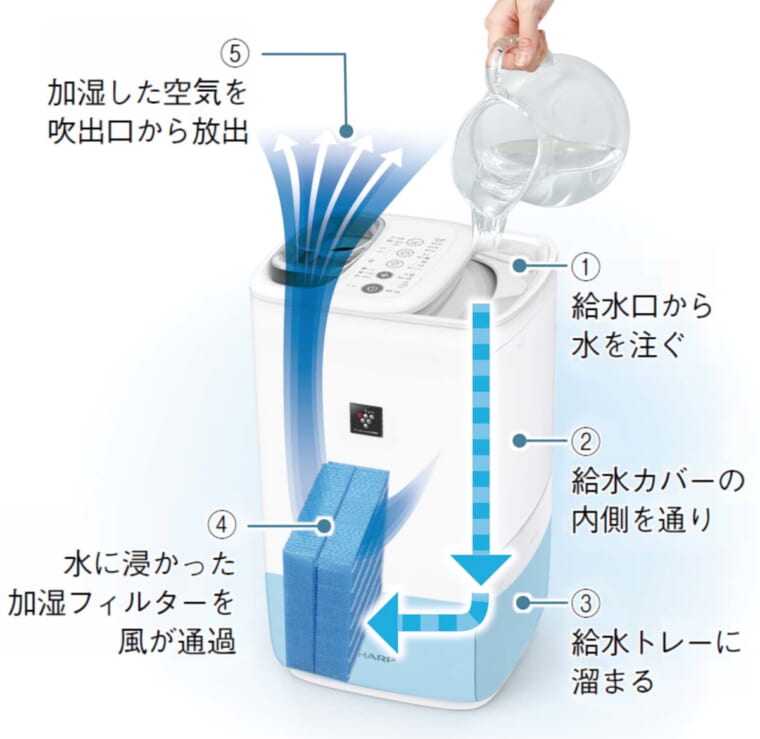

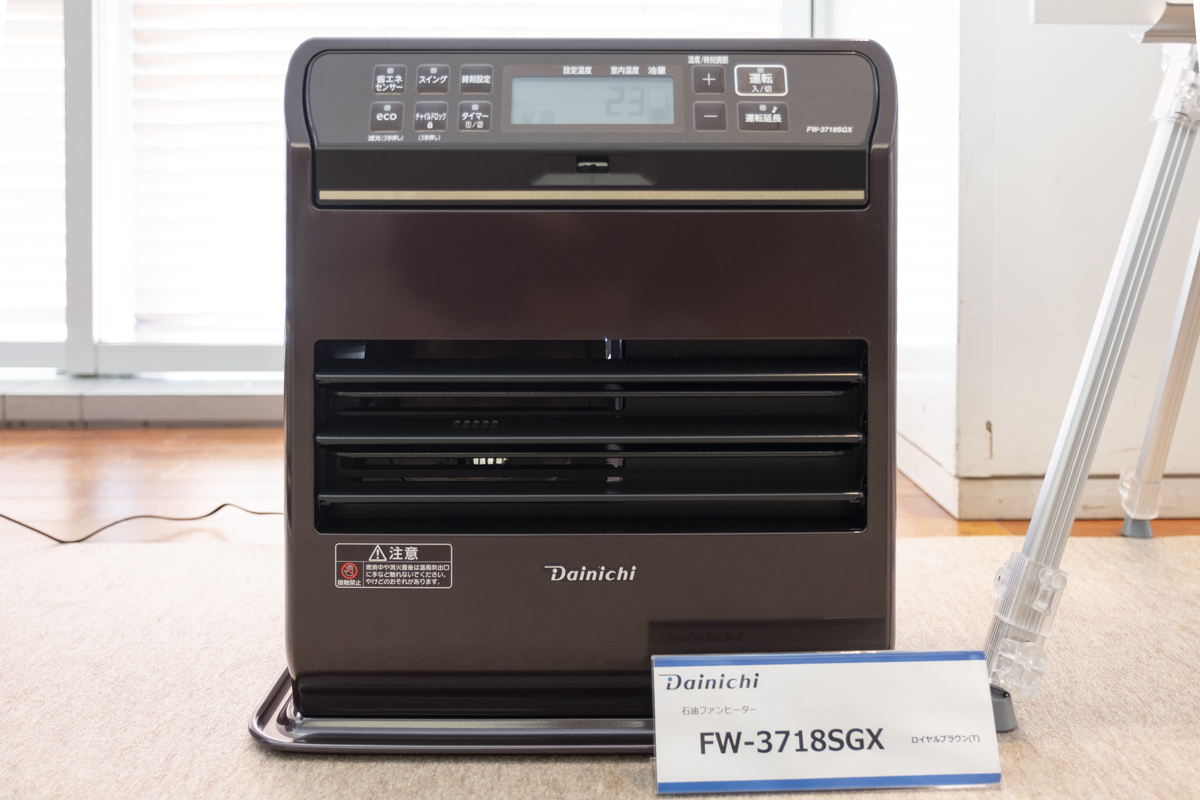

田中 パワフルな吸引力ですね。せっかくすばらしいフィルターを搭載していても、そもそも吸引力が弱くて空気を空気清浄機内に取り込めなかったら意味がないでしょう。その点、この「CL-HB922」は大型ファンを搭載していて、4方向からパワフルに空気を吸い込んで、短時間で空気をキレイにしてくれるんです!

↑本体下のワイドな吸込口から強力に空気を吸引!

↑本体下のワイドな吸込口から強力に空気を吸引!

↑4方向から8.6㎥/分の大風量で空気を吸引し、室内の空気を素早く浄化。適用床面積は38畳と十分です

↑4方向から8.6㎥/分の大風量で空気を吸引し、室内の空気を素早く浄化。適用床面積は38畳と十分です

上原 それは頼もしいですね! でも、大風量だと音も大きくないですか? 子どもが寝ているときは使わないほうがいいのかな……。

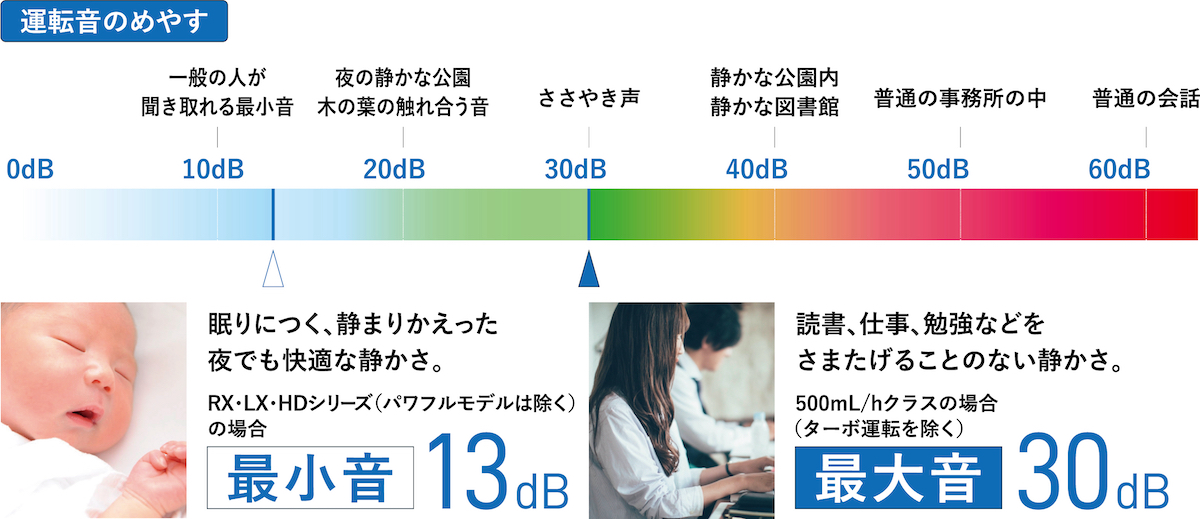

田中 じゃあ、ちょっと運転音を聞いてみて。今、弱運転しているんだけど、ほとんど気にならないでしょう? 弱運転での運転音はわずか15dBで、これは「木の葉の触れ合う音」レベルなの。この業界トップクラスの静音性も、赤ちゃんがいるご家庭にぴったりなポイント。静かさはハイブリッド式の大きなメリットでもあるんですよ。

上原 なるほど、じゃあ子どもが寝ているときは弱運転にすれば大丈夫ですね。

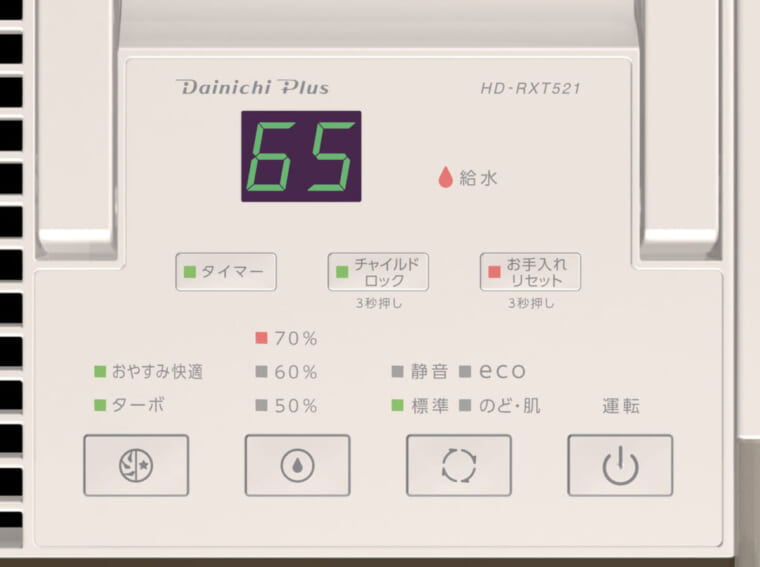

田中 そうそう。静かに運転したいときは弱運転、ホコリやニオイが特に気になる時はターボ運転など、使い分けるといいですよ。ふだんはセンサーでホコリやニオイを検知したときだけファンの回転を上げるオートモードがオススメですね。

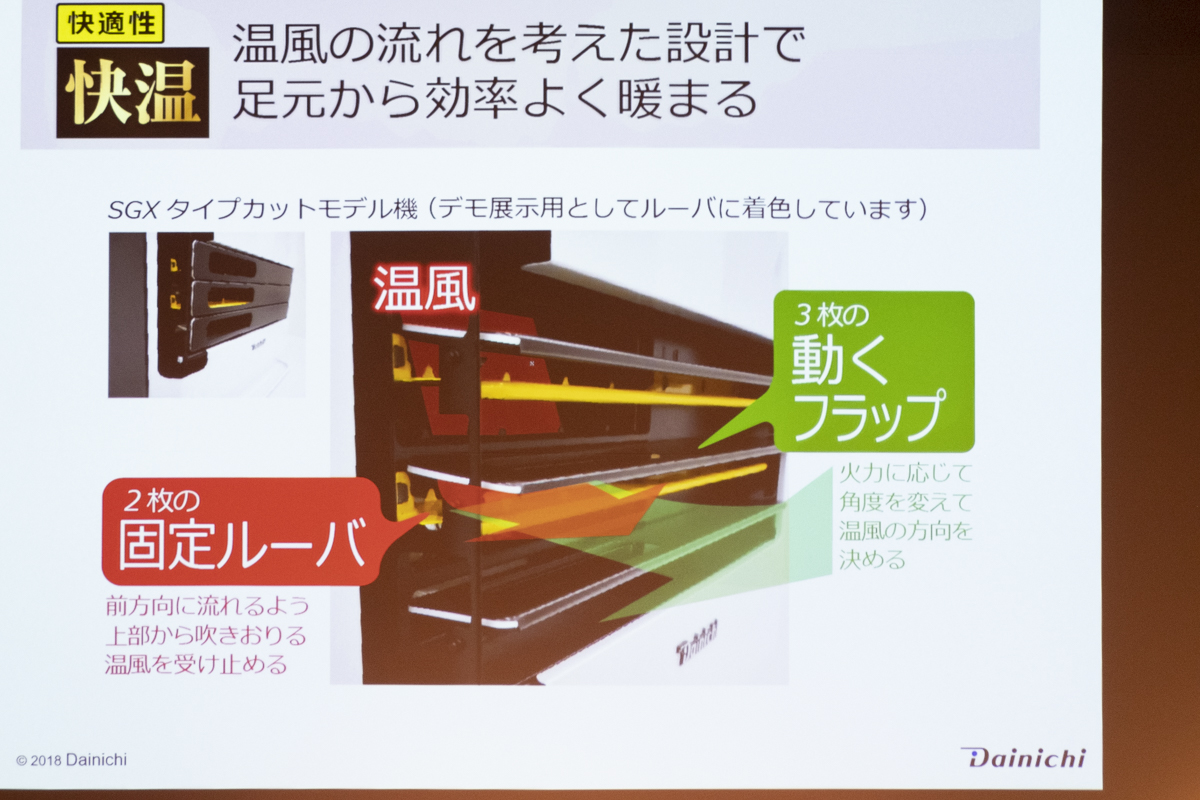

上原 あ、PM2.5、ホコリ、ニオイをセンサーが検知すると、ランプがつくんですね。部屋空気の状態が一目でわかるのはありがたい。あ、今バタバタとホコリを立てちゃったから、ホコリのランプがつきましたね!

田中 ホコリが減ったらランプが消えるから、空気がキレイになったのが実感できるのがいいのよね。私も前に鍋を焦がしちゃったら、PM2.5とニオイランプがついて、ゴーってパワフルに運転を始めて。失敗がバレちゃった感じで恥ずかしかったな(笑)。

↑PM2.5・ホコリ・ニオイをセンサーで検知すると、赤いランプでお知らせ。空気がキレイになったときは「clean air」の青いランプが点灯します

↑PM2.5・ホコリ・ニオイをセンサーで検知すると、赤いランプでお知らせ。空気がキレイになったときは「clean air」の青いランプが点灯します

お手入れはフィルターを交換するだけ。忙しいママは大助かり!

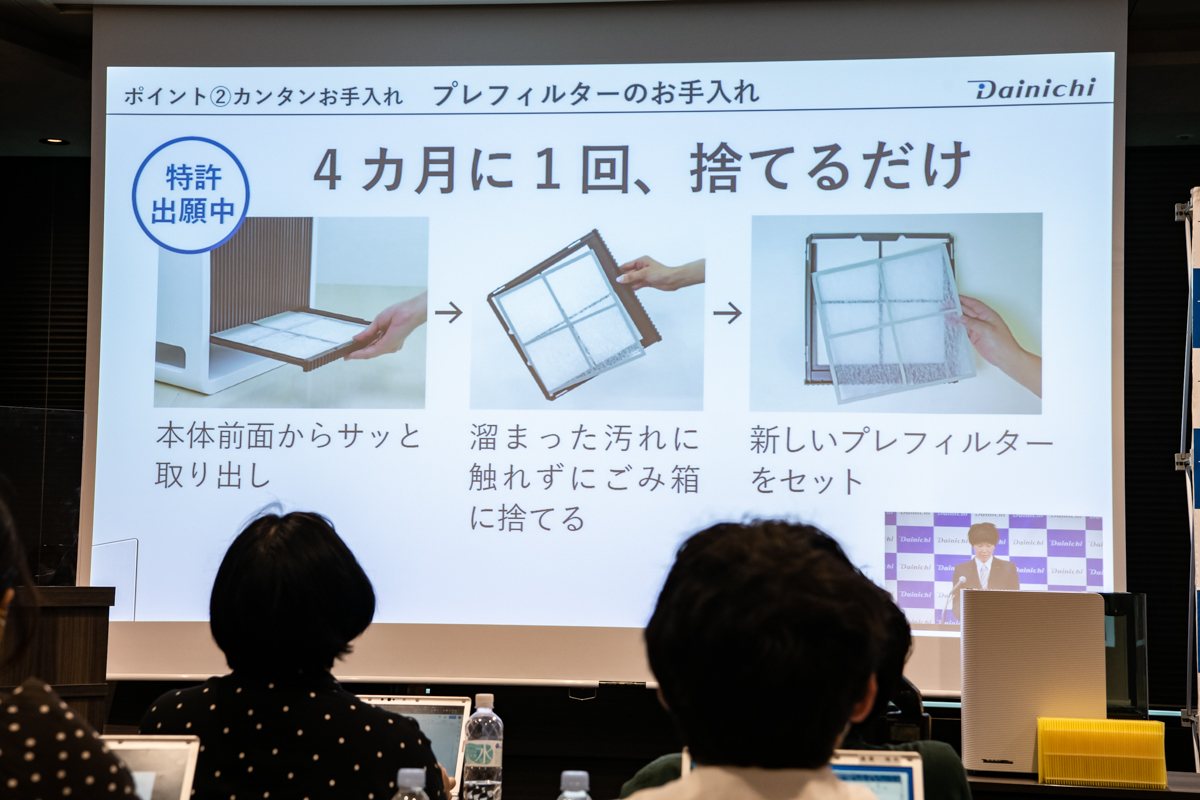

上原 あと気になるのはお手入れですね。私が空気清浄機を使おうか迷っていたのは、「お手入れが大変」というイメージもあったから。ただでさえ、目の前の子どもの世話で忙しいのに、そこまで手が回るかな……って。

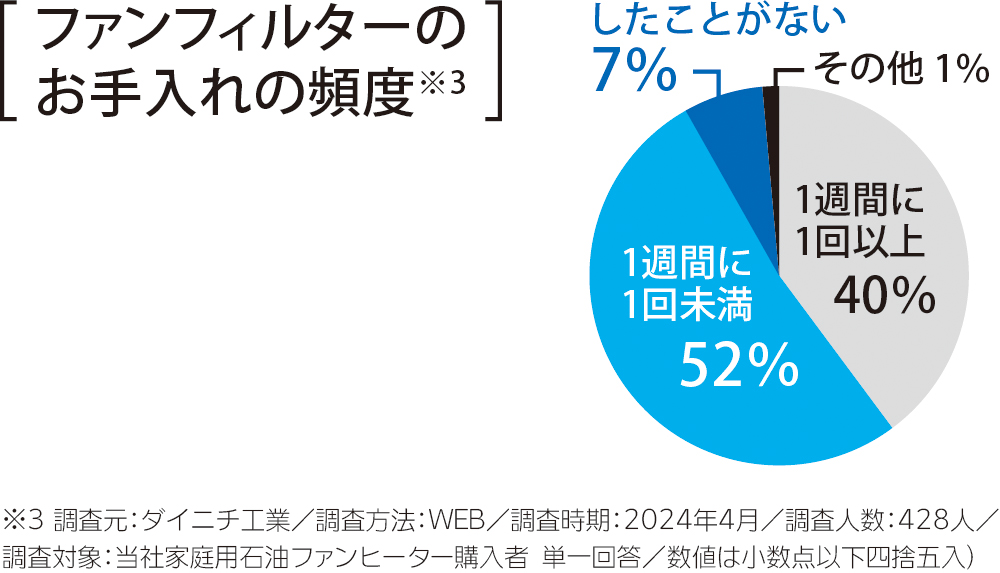

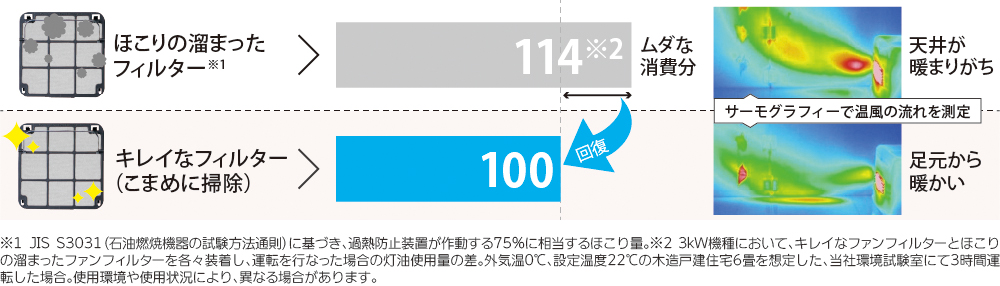

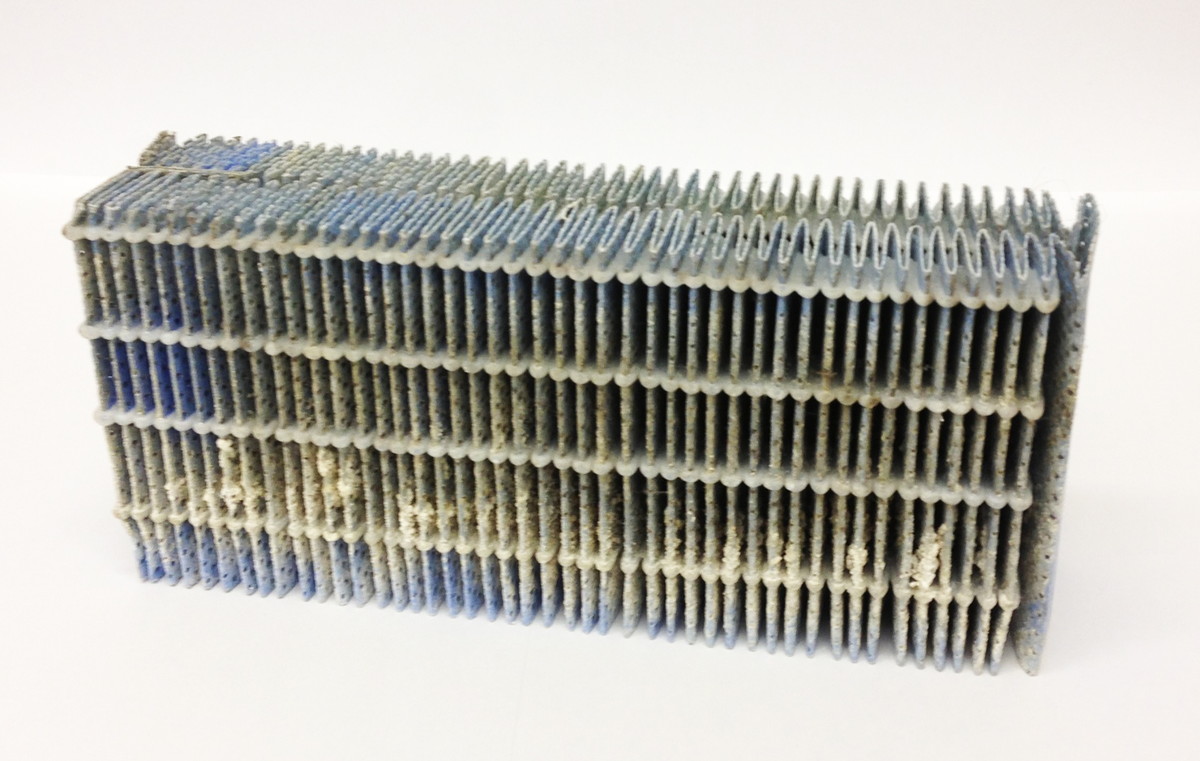

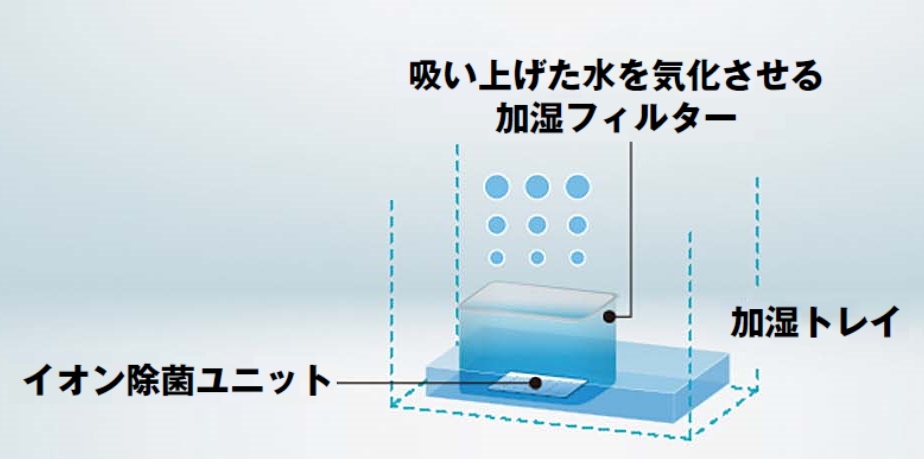

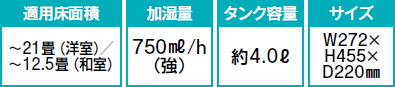

田中 たしかに、空気清浄機はフィルターにホコリが付いたままにしておくと吸引力が弱くなるし、集じん性能も落ちるから、通常はこまめなお手入れが必須ですよね。プレフィルターや集じんフィルターは、定期的に掃除機で吸引するモデルが多いです。しかも、加湿機能付きになると、お手入れの頻度と水洗いするパーツが増えてもっと面倒になるから、忙しい人にはオススメできませんね。

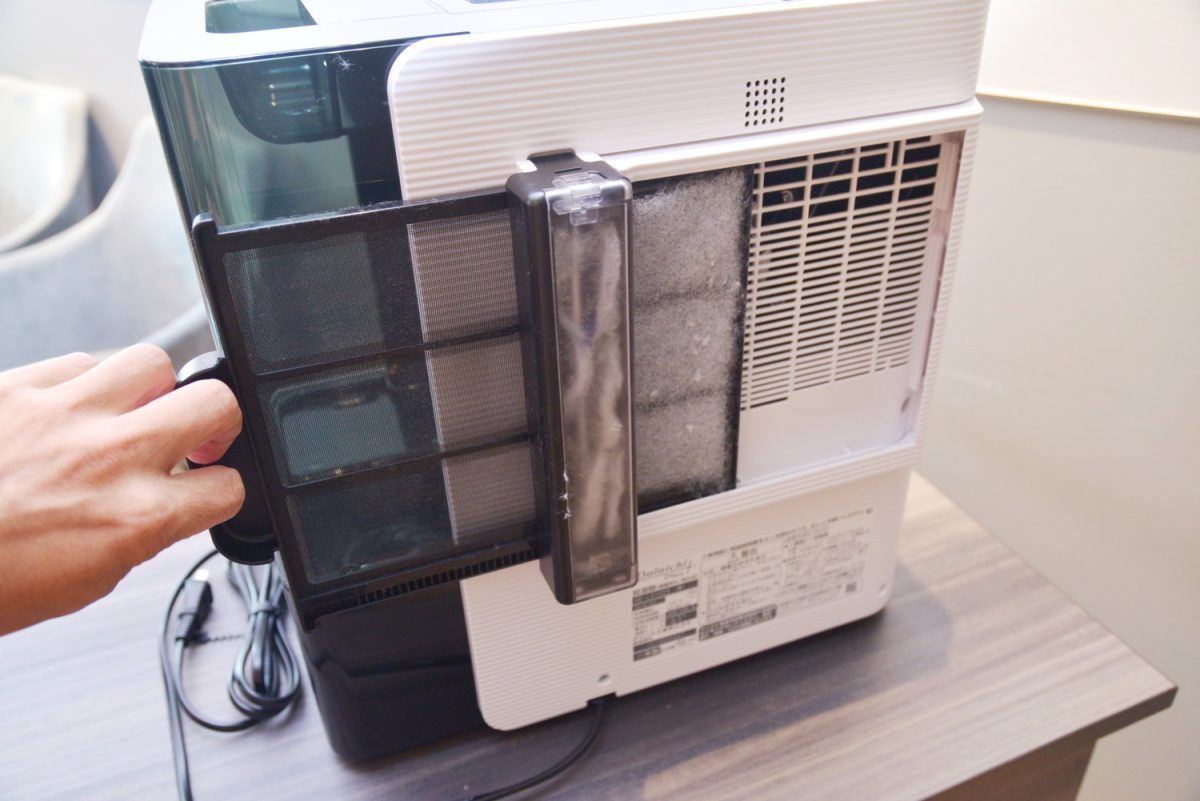

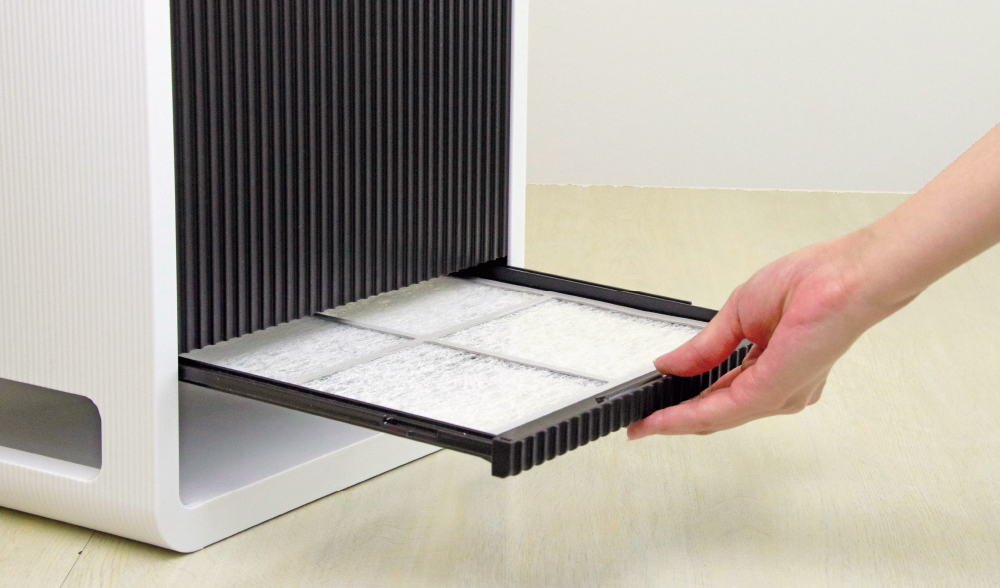

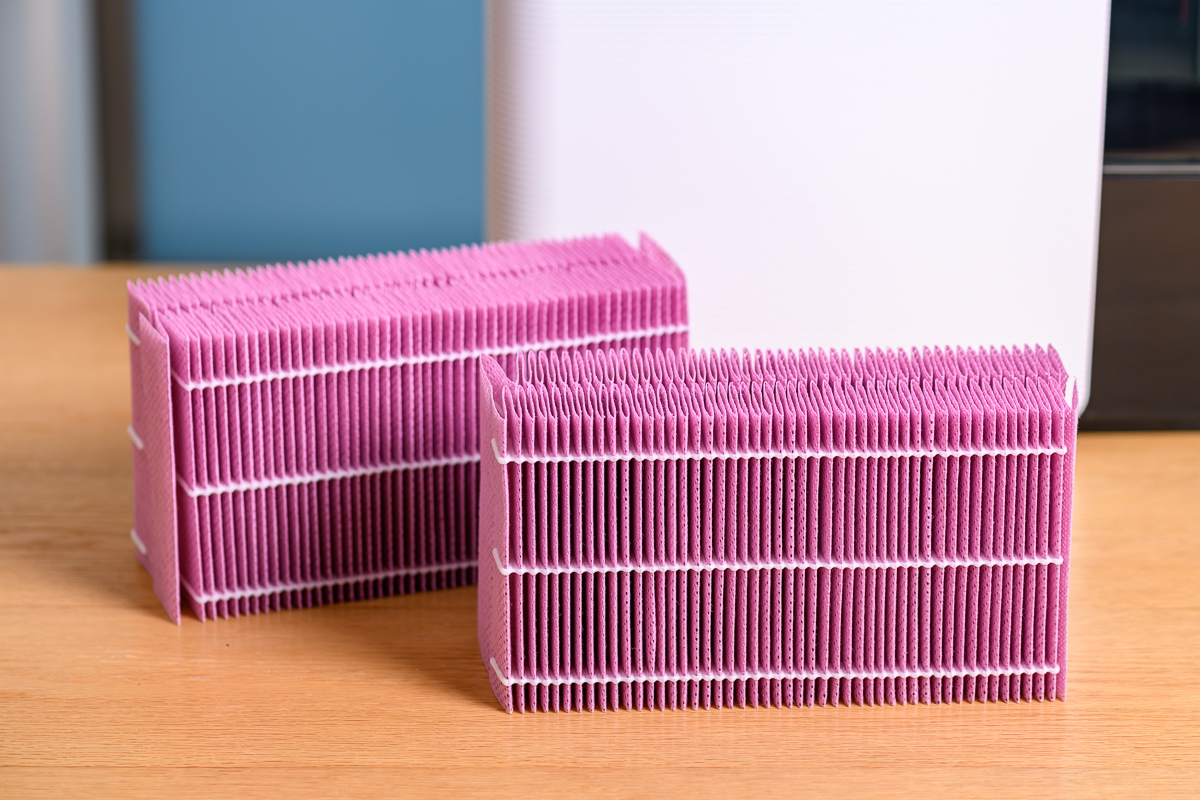

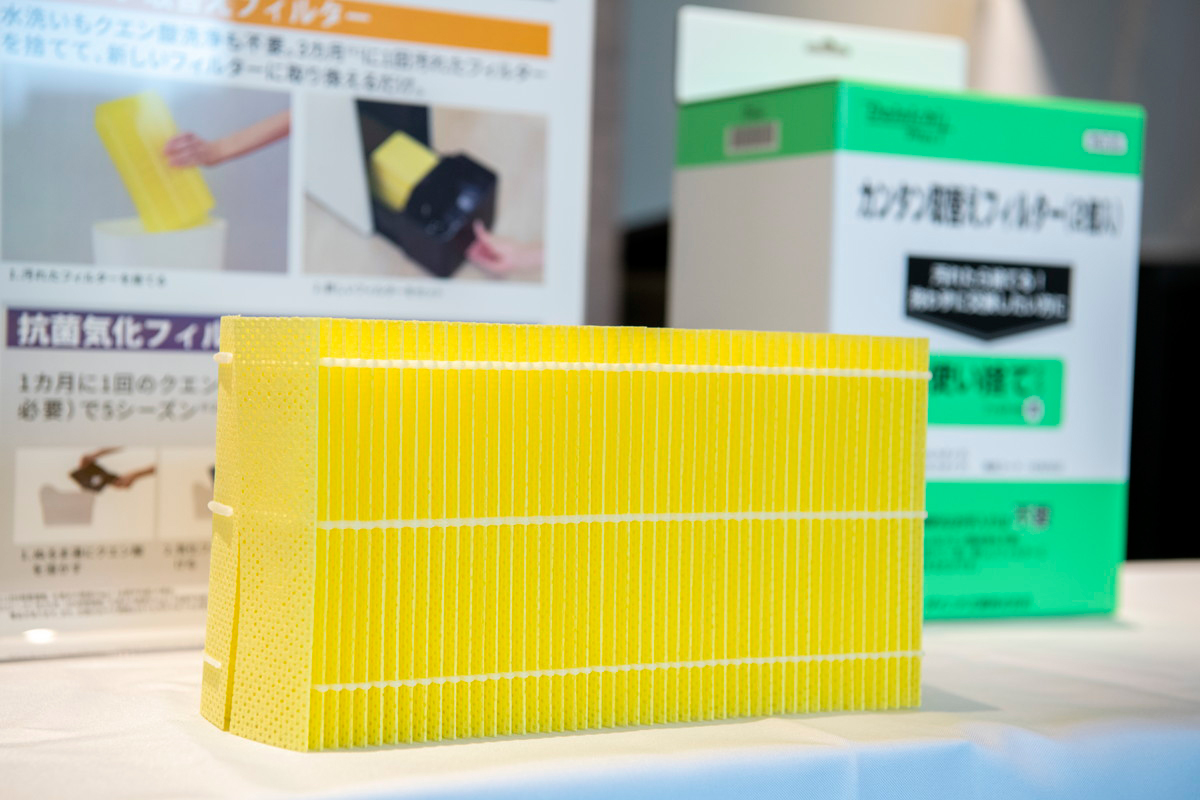

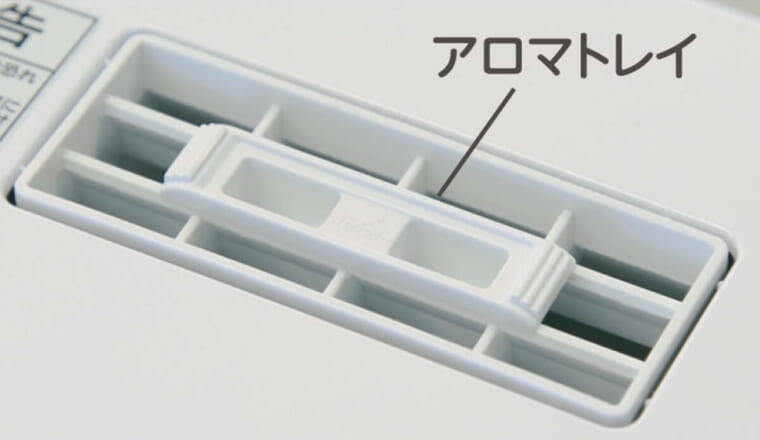

その点、ダイニチはお手入れが本当にラク。まず、プレフィルター(カンタン取替えプレフィルター)は、掃除機の吸い取りメンテナンスが不要で4か月に1回交換するだけでOK。さらに「プラズマユニット」は2年に1回、お手入れランプがついたときだけお手入れすればいいし、「静電NEOHフィルター」と「活性炭脱臭フィルター」は2年に1回交換するだけでいいの。

↑「静電NEOHフィルター」の交換は2年に1回でOK。背面からカンタンに取り出せます

↑「静電NEOHフィルター」の交換は2年に1回でOK。背面からカンタンに取り出せます

上原 なんと、こんなに手間がかからない空気清浄機があるなんて。もっと早く知りたかった……。

田中 空気清浄機は毎日使うものなので、空気清浄性能の高さはもちろん、お手入れがラクだとか、快適に使い続けられることが重要なんですよ。特に赤ちゃんのいるご家庭は忙しいから、お手入れの時間なんてなかなか取れないですからね。

子育て世帯に至れり尽くせりの機能が満載

田中 …あ、私たちがおしゃべりしている間に、葵翔くん寝ちゃったね。

上原 こんな近くに空気清浄機があるのに、音がほとんど聞こえないってすごいですね。それに、葵翔のまわりをキレイな空気が包み込んでいると思うと、安心感が今までとは全く違います。チャイルドロックボタンがあるのもいいですね。今、つかまり立ちを始めた葵翔がちょうど触っちゃいそうな高さですし。なんだかもう、至れり尽くせりですね!

田中 でしょ。だからダイニチの「ハイブリッド式空気清浄機 CL-HB922」は、小さいお子さんのいるご家庭にぴったりなんです。あとは、我が家のようにペットを飼っているご家庭にもオススメ。音が静かだからペットのストレスが少ないし、抜け毛やフケ対策、ニオイ対策にいいですよ。

上原 なるほど、いつかペットも飼いたいなと思っていたので、その点もダイニチはぴったりですね。いままで空気清浄機ってどうやって選んだらいいか、まったくピンときていなかったけど、今日のお話でよくわかりました。葵翔のためにも、さっそく導入しようと思います!

田中 それは良かったです。お子さんはもちろん、上原さん自身の健康のためにもぜひ空気清浄機を使ってみてくださいね。子育てで家にいることが多いなら、空気環境が良いに越したことはないんですから。

上原 はい、これで葵翔と一緒に毎日爽快な気分で過ごせそうです。本日はありがとうございました!

撮影/篠田麦也