2022年6月、ダイハツのコペンが生誕20周年を迎えた。 「軽自動車+オープンカー」という極めて強い個性が与えられ、最も身近なオープンモデルとして高い人気を獲得。6月に発表した20周年アニバーサリーモデル(限定1000台)はわずか5日で完売するなど、多くのファンに愛される一台だ。

本記事ではコペンの歴代主要モデル&グレード25台を紹介。コンセプトカーや派生モデルも数多くピックアップ。ちなみに、コンセプトカーや派生モデルは20周年記念公式サイトでもあまり紹介していないので、本記事オリジナル。 モータージャーナリストとしてコペンを長年追いかけてきた岡本幸一郎さんの振り返りインプレとともにお届けしていこう。

【その1/最新コペン】COPEN 20th Anniversary Edition (2022年6月)

まずは直近のコペンに触れてから、過去に遡っていこう。本車は20周年を迎えて直営拠点「Copen Local Base Kamakura」でお披露目となった限定1000台のアニバーサリーモデル。人気モデル「セロ」をベースにMOMO製の本革巻ステアリングや本革巻シフトノブ、ロゴ入りの本革シート、自発光式の3眼メーターなどが与えられ、スポーティさと贅沢さを融合した仕上がりとなる。先述の通り、発表からわずか5日で受注分の受付を終了。価格は224万4000円〜(税込)となっていた。

↑ヘッドレストにはエンボス加工でCopenのロゴが刻まれている。上質な本革を使用。ファクトリーで丁寧に縫製され、ホールド性に優れたスポーツシートは圧巻だ

↑随所に配される記念プレートは匠の手により炭や砥石で磨き上げた金型から生まれており、芸術品といっても良い作り込みだ 【モータージャーナリストの目線】

「セロをベースに激シブ路線で来ました! お約束のBBSも履いているし、各部がアイボリーでコーディネートされたコクピットも魅力的な雰囲気があります。フロントのエンブレムがコペンの『C』ではなくダイハツの『D』となっているほか、リアにも初代を復刻した『Copen』ロゴを配するなどの演出も心憎い」(岡本さん)

【COPEN20周年スペシャルサイトはこちら 】

【初代コンセプトモデル~初代モデル編】

コペンは1999年にコンセプトモデルが初出展され、2002年に販売を開始。初代モデルは2012年まで生産が続けられ、10年にわたり愛され続けた。初代を象徴するのはやはり、ヘッドライト。まん丸ライトにコンパクトなボディで、単なるクルマを超えた存在感を醸していた。初代モデルは周年タイミングで特別仕様車が登場するというパターンが多く、プレミアムな装備が毎回与えられた。

【その2】第33回東京モーターショー参考出品「KOPEN」(1999年10月)

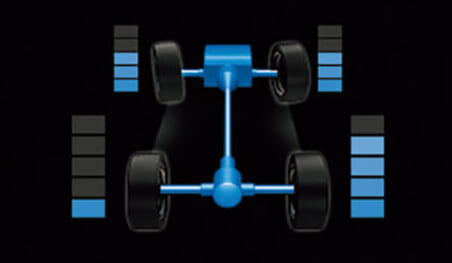

↑写真は「ル・ボラン」1999年12月号より コンセプトモデルとして初めて登場したコペン。本段階では名称は「COPEN」ではなく、「KOPEN」と名付けられており、以降もコペンはコンセプトモデル段階では「K」が使われている。本モデルでは前後ダブルウィシュボーンが採用されていた。

【その3】第35回東京モーターショー参考出品「COPEN」(2001年10月)

↑写真は「ル・ボラン」2001年12月号より 市販化を前提とした参考出品モデル。電動格納式のアルミ製ハードトップを装備した、キャビンフォワードのボリューム感溢れる2シーターデザインが大きな特徴だ。パワーユニットにはレスポンス重視のターボチャージャー付きツインカム4気筒エンジンを採用。

【2002〜2012/初代モデル】

【その4】COPEN(初代/2002年6月)

初代コペンはコンセプトモデルとほぼ同じデザインで登場。電動開閉式ルーフの「アクティブトップ」と、脱着できる軽量な樹脂ルーフの「ディタッチャブルトップ」の2タイプを設定。専用チューニングを施したツインカム4気筒16バルブターボエンジンを採用することでパワフルかつスポーティな走りを披露する。

【モータージャーナリストの目線】

初代モデルの第一印象はデザインの良さに尽きる。軽自動車という制約が厳しい枠のなかでもバランスが良くオープンにしてもクローズにしても絵になるデザインは秀逸であり、唯一無二の存在感をアピールしていた。「小さく、軽く、速い」コペンは閉塞感に満ちていた当時の自動車業界にとって、一筋の光明であったことは間違いない。(岡本さん)

【その5】COPEN 1ST ANNIVERSARY EDITION(2003年7月)

コペンの発売1周年を記念した初の特別仕様車。アクティブトップを採用したモデルをベースに、上品なタンカラーのレザーシート(シートヒーター付)やドアトリム、MOMO製のウッド&レザーステアリングを採用。プレミアムな雰囲気が漂う。

【その6】COPEN 2nd ANNIVERSARY EDITION(2004年6月)

発売2周年を記念した特別仕様車。アクティブトップ仕様をベースにレカロシートやMOMO製の本革巻ステアリングを装備するほか、室内はモダンなレッドとブラックへと変更。ヘッドライトはディスチャージ式となった。ボディ色には既存の7色に加え、スチールグレーメタリックとシャンパンメタリックオパールの2色を追加。

【その7】COPEN ULTIMATE EDITION(2006年6月)

アクティブトップをベースにビルシュタイン製のショックアブソーバーやBBS製の15インチアルミホイールを採用。アルカンターラ素材を使用したオレンジとブラックのレカロシート、MOMO製のステアリングなど走る喜び、操る喜びを磨き上げている。

【その8】COPEN ULTIMATE EDITION II MEMORIAL(2007年9月)

ダイハツの創業100周年を記念した特別仕様車。人気のアクティブトップをベースにブラックメッキフロントグリルやクリアクリスタルリアコンビランプ、専用エンブレム、ホワイトメーターを装備。そのほかにも、BBS製の15インチアルミホイール、レカロシート、MOMO製ステアリングを装備するなど盛りだくさんの内容が特徴だ。

【その9】COPEN ULTIMATE EDITION S(2010年8月)

ユーザーがアルカンターラ素材のレカロシート(キャメル)または本革製スポーツシート(ブラック)、MOMO製の本革ステアリングまたはウッドステアリングから自由にチョイスすることができ、選ぶ悦びまで味わうことができる一台。そのほかの装備はアルティメットに準じる。

【その10】COPEN 10TH ANNIVERSARY EDITION(2012年4月)

2012年8月末の生産終了に伴い登場した記念モデル。アクティブトップをベースに10周年を記念したロゴとシリアルナンバーを刻んだアルミスカッフプレートカバーを装備。ほかにもブラックメッキフロントグリルや本革製スポーツシートを採用するなどプレミアムな仕様となる。

【モータージャーナリストの目線】

特徴的なフロントグリルとBBS製のホイールの相性が良く、インテリアは小さな高級オープンカーの風情が漂う。走りに関しては高性能な「S」系でなくてもハードな印象を受けたが、10年という歳月により熟成が進むことで角が取れたしなやかさを身に付けていた。より快適にオープンエアドライブが楽しめるようになっていたのを今でも覚えている。(岡本さん)

【COPEN20周年スペシャルサイトはこちら 】 【2代目コンセプトモデル~2代目モデル編】

2011年の東京モーターショーに出展され、大きな話題を呼んだコペンの次世代モデル「D-X」。2013年の東京モーターショーでは3台のコンセプトモデルを披露し、手応えを掴んだダイハツ陣営は2014年の6月、2世代目コペンを世に送り出す。COPENに込められた意味は「Community of OPEN car life」となり、その第一弾モデルとしてローブが発売され、同年にエクスプレイ、翌2015年にはセロを追加している。

【その11/12】KOPEN Future included Rmz/Xmz(2013年11月)

↑KOPEN Future included Rmz ↑KOPEN Future included Xmz 外装パネルをカバーケースのように自由に着せ替えられる、新たな発想をデザインした2台のコンセプトモデル。Rmzはエモーショナルな独創性を前面に押し出し、Xmzは異素材感覚で組み合わせたボディがタフさを強調。この発想が後の「ドレスフォーメーション」へとつながり、コペンの可能性を広げることとなる。

【その13/14/15】KOPEN FUTURE INCLUDED 「RM1」「RM2」「XM1」(2014年1月)

↑KOPEN future included Rm1 ↑KOPEN future included Rm2 ↑KOPEN future included Xm1 ダイハツは2014年の東京オートサロンに3台のコンセプトモデルを出展。量産型に近い「Rm1」、レーシングスタイルへとモディファイされた「Rm2」、そしてカーキ色のボディに異素材を思わせる質感を表現した「Xm1」は次世代を担う実験的な車両であった。また、コンセプトモデルである「Xmz」の名称を一般から募集するなど、大きな話題を提供した。

【2014‐2022/2世代目モデル】

【その16】COPEN Robe(2014年6月)

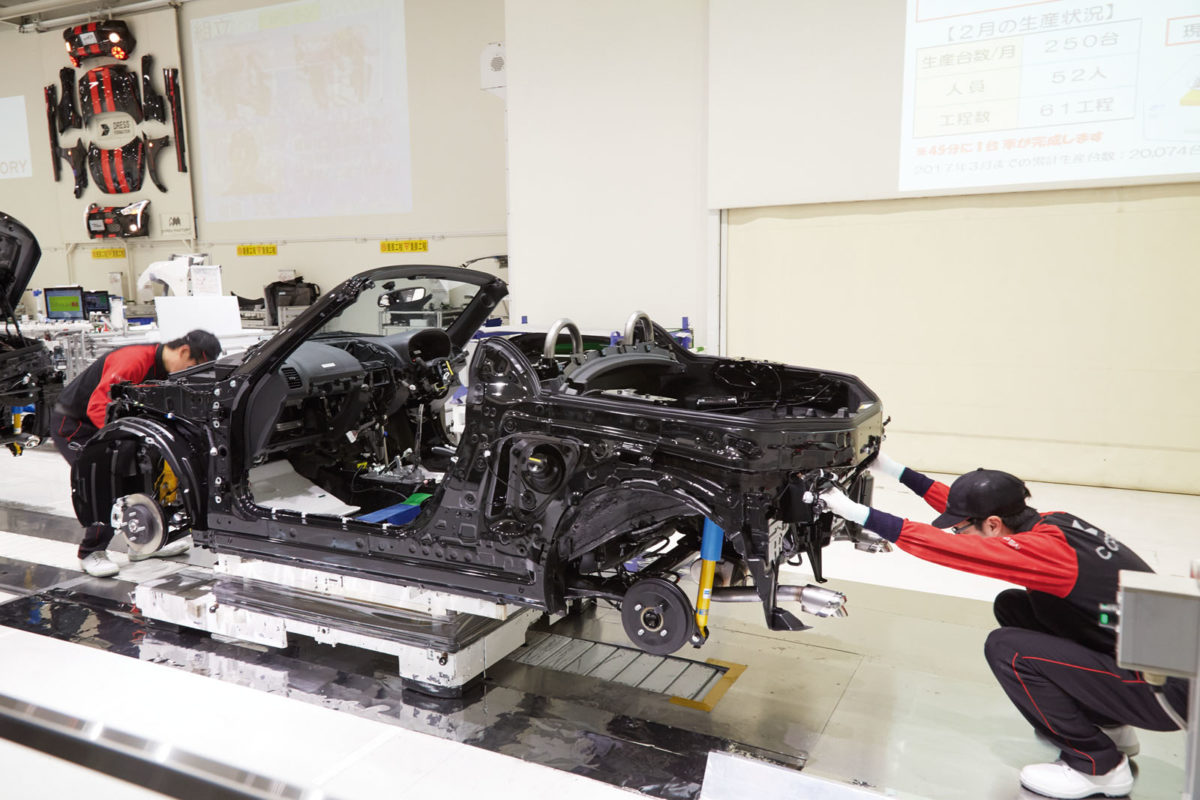

2世代目へと進化を遂げたコペンで初めて登場したのが「ローブ」。【その17】で紹介する「エクスプレイ」とともに内外装脱着構造の「ドレスフォーメーション」を採用する。また2代目モデルからは、生産ラインが見学できる工場として大阪府池田市にあるダイハツ本社の工場内に「コペンファクトリー」を新設。乗って楽しむだけでなく、見て楽しむ環境を構築した。

【モータージャーナリストの目線】

初代モデルとはデザインが大きく変わったが、後にセロが加わったことで新旧コペンファンが共存できるようになった。エクスプレイを含めて3つの個性が揃ったことで、コペンの存在感がより際立ったことは間違いない。時代のニーズで3気筒になったエンジンのパワフルさは格段に向上。ハンドリングの良さも好感が持てる。(岡本さん)

【その17】COPEN XPLAY(2014年11月)

一般公募によってネーミングされたエクスプレイ。2世代目コペンを飾る2つ目の意匠として登場したモデルは、ローブと骨格、足回りが同一ながらダイナミックな外観デザインを採用。内装は大胆なクロスフレームとなり、開発コンセプトであるタフ&アグレッシブを表現する。

【その18】COPEN Robe S(2014年12月)

初代モデルの「アルティメットエディション」と同様の位置づけとなるローブS。ローブをベースとしながらもビルシュタイン製のショックアブソーバーやレカロシート、MOMO製の革巻ステアリングなどを与えることでスポーツ性を高めたモデルに仕上がっている。

【その19】COPEN Cero(2015年6月)

2世代目コペンの3つ目の意匠となるセロ。初代コペンのイメージを踏襲したスタイルは流れるような雫を思わせる一体感のあるデザインとなり、親しみやすさと躍動感が融合する。内装は水平基調のストレートフレームのインパネを採用。同じタイミングで、エクスプレイの高性能版「COPEN XPLAY S」も登場した。

【その20】COPEN Cero S(2015年12月)

セロをベースに高い操縦安定性とフラットな乗り心地を追求した特別な一台。ビルシュタイン製のショックアブソーバー、スエード調レカロシート、MOMO製の本革巻ステアリング、マニュアル感覚のシフト操作を可能としたパドルシフトを標準装備。

【その21】COPEN Robe SHOOTING BRAKE CONCEPT(2016年1月)

東京オートサロン2016に出展されたコンセプトカーの中で注目を集めたのが、ローブをベースに製作されたシューティングブレーク。クール&ジェントルをデザインテーマにラゲッジを拡大し、伸びやかなキャビンデザインが大きな特徴となる。このタイミングでは【その23】で紹介するクーペ版のコンセプト「COPEN Cero COUPE CONCEPT」も出展。

【その22】COPEN Robe typeA(2016年4月)

ドレスフォーメーションの新たな提案として樹脂外板パーツの塗り分けにより個性的な外観をまとった特別仕様をローブ、ローブSにオプションとして設定。また、インテリアカラーの選択肢を広げることで選べる楽しさを拡充した。

【その23】COPEN Coupe(2019年1月)

東京オートサロン2016に出展されたコンセプトカーを商品化したモデル。セロをベースにCFRP製のハードルーフを装着したクーペスタイルはルーフからトランク、リアエンドまでが一体となった流麗なデザインが大きな特徴となる。

【その24】COPEN GR SPORT(2019年10月)

第4のモデルとして登場したGRスポーツは東京オートサロン2019に出展されたコンセプトカーを市販化したもので、TOYOTA GAZOO Racingの理念を基に開発。ボディ剛性の向上や足回りのチューニング、個性的なフロントバンパー、レカロシートなどを装備する。

【モータージャーナリストの目線】

クルマに乗って“楽しい”と感じる要素には、大きく分けて2つある。ひとつは“速さ”。絶対的な動力性能は、それだけで“楽しい”と感じさせてくれる。もうひとつが“意のまま”に動いてくれること。そのためにはクルマが小さくて軽いほうが有利。そしてコペンはその両面をもともと無理することなく身につけているクルマだ。

さらにGR SPORTは、BBS、レカロ、MOMOらメジャーなブランドのアイテムをふんだんに装備。カーボン柄のパネルを配した内外装など、所有する満足感とともに、乗るたびにコンプリートカーらしい特別感を味わうことができるだろう。

【その25】COPEN スパイダーVer.(2021年1月)

バーチャルオートサロン 2021で出展された一台。フロントウインドウが短く、古き佳きイタリアンピュアスポーツを連想されるデザインが特徴だ。オープン機構をなくすことで、ベースモデルより約100kgも軽量化されている。

【COPEN20周年スペシャルサイトはこちら 】

【まとめ】

本企画では車両の変遷をメインに迫ったが、コペンの魅力は車両だけにとどまらない。2014年にはコペン専用の工場である「コペンファクトリー(※)」を設立。ラインでの製造工程や検査過程など、コペンが生まれる姿を間近で見学できるようになった。

※:現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため見学は休止中

同年にはオーナー、非オーナーに関わらず利用できる直営拠点「Copen Local Base Kamakura」をオープン。2022年6月に惜しまれながらも閉店となったが「クルマがそばにある日常」を提案し、多くのファンから愛されたスポットになっていた。

またコペンのオーナーイベントである「LOVE SKY PROJECT」は複数回開催され、星空の鑑賞会やサーキットを使ったスポーツ走行など、盛りだくさんの内容で参加者を楽しませてくれた。実際に編集部でも愛知県蒲郡市のスパ西浦モーターパークで開催されたイベントを取材。181台のコペンとオーナーたちが集まり、その熱量は真夏のサーキットを越えるアツさであった。

コペンというクルマを介して人と人が繋がることで、コペンの楽しさは倍増する。コペンを中心に開催されるイベントや施設に共通していることはメーカーとファンの距離、ファン同士の距離、オーナーとコペンの距離のいずれもが近くて密接だと言うこと。コペンの周りにはコミュニケーションが発生し、刺激が生まれる。ありふれた言葉になってしまうが、「コペンは人生を豊かにしてくれる相棒」であり、新しい場所、新しい出逢いを届けてくれるナビゲーターでもあるのだ。

こんな感じでまとめてしまうと2世代目モデルも生産が終わってしまうようなニュアンスになってしまうが、それは杞憂である。ダイハツはコペン生誕20周年を機にこれからもコペンを作り続けて行くと力強く宣言をしてくれた。これからもコペンが提示してくれる世界をGetNavi webでは追いかけて行く。

【COPEN20周年スペシャルサイトはこちら 】

0800-500-0182

0800-500-0182