前回は、僕ら世代の「オカルトの入り口」となったのは「催眠術」と「ダウジング」だった……といったことを書いたが、ここでいう「催眠術」は引田天功(初代)がテレビ特番で流行させた「3、2、1!」という掛け声で行う「催眠術」ではなく、懐かしの「五円玉振り子」のスタイルだ。

紐をつけた五円玉を被験者の目の前で揺らしながら、「眠くなるぅ~、あなたは眠くなるぅ~」と唱える前時代的なスタイルで、これを真似た「催眠術ごっこ」も僕らの幼少期に大流行した(術が成功した試しは一度もなかったが)。

この段階の「催眠術特番」こそ、テレビ史における本格的な「オカルト番組」のルーツなのではないかと思っているのだが、そもそもオカルトの発端に「催眠術」があったということは、単に日本のテレビ史の話ではなく、19世紀の欧米を席巻した心霊科学の勃興に関連するデカいテーマなので、これについては別の機会に書いてみたい。

で、モンダイなのは、「五円玉催眠術」とおそらくほぼ同時期に流行した「ダウンジング」を、いたいけな園児だったわれわれがどのように知ったのか? ということなのである。

テレビの影響ではなかった……と思う。テレビでも「ダウジング」の実験をやっていた記憶はあるが、多くの子どもたちを夢中にさせるほどの影響力はなかったはずだ。

おそらく当時の子どもたちに最も大きな影響を与えたのは、『ドラえもん』の「地底の国探検」だったことは間違いない。これは同世代なら鮮烈に記憶しているはずだ。

小学館「てんとう虫コミックス」では第5巻に収録された「ドラミちゃん」登場のエピソードで、初出は1974年6月号の『小学生ブック』だ。

この『小学生ブック』は当初『小学館BOOK』の名で刊行された児童雑誌で、同社の学年誌よりもポップで通俗的なノリだった。芸能ネタなどのテレビ情報とマンガが中心で、すぐに廃刊したので記憶はあまりないが、キャッチコピーは「7つの世界、驚異の知識」。案の定、やたらとオカルトネタが多かった記憶がある。

『ドラえもん』の「地底の国探検」では、なぜか「ダウンジング」に夢中になっている「ジャイアン」が、「のび太」に100円玉を地中に埋めさせて、それを自家製の「ダウジングロッド」でサイキック探査する……という場面が描かれる。針金を用いた「ダウジングロッド」の作り方や探査方法なども詳しく解説され、当然、これを読んだ子は誰もが「僕も試してみたいっ!」と思うわけで、もちろん僕も友人たちとさんざん近所の公園の砂場で実験を繰り返した。

だから僕の「ダウジング」体験は『ドラえもん』がきっかけなのだと言ってしまえば話はすぐに終わるのだが、「いや、待てよ」と思ってしまうのだ。

ロケットパンチ紛失事件とダウジング

僕らが初めて「ダウジング」を試みたのは、友人のひとりが買ったばかりの「マジンガーZ」の超合金の「ロケットパンチ」(腕部分)を、公園の砂場でなくしてしまったと訴えたからだった(あの「ロケットパンチ」は遊んでいるうちにやたらと飛び出して始末が悪かった)。

それで僕ともうひとりの友人が「だったらダウジングで探そう!」と非常に頭の悪い提案をして、近所の町工場から針金を盗んで……いや、もらってきて、みんなで探査したのである。

もちろん見つからなかったが、友人は「ロケットパンチはプラスチック製だからダメなんだ。金属のものなら必ず見つけられるはずだ!」とかなんとか言い出し、それから毎日のように僕らは「ダウジング」の実験に精を出したのである。

ここで気になるのは、もはや友人の「ロケットパンチ」を発見するという本来の目的はどこかへ消し飛んでしまったということではなく、「超合金マジンガーZ」の最初の発売(当初は「超合金」というブランドが冠されていなかったが)が1974年2月だったことである。この商品は発売直後に大ヒットを記録し、僕も友人たちも発売時に飛びついている。

つまり、「ロケットパンチ紛失事件」は「地底の国探検」が掲載された『ドラえもん』5巻の発売(1974年11月)よりも早かった可能性が高いのだ。僕は『小学生ブック』を購読していなかったので、リアルタイムの連載は読んでいない。となると、『ドラえもん』以前に、僕も周囲の子どもたちも「ダウジング」についてかなりの知識を持っていた……ということになる。

なんだかゴチャゴチャして時制がよくわからなくなってくるのだが、ここで注目すべきは、「地底の国探検」でも触れられている「武蔵村山の水道局」案件である。1973年、東京都武蔵村山市の水道局で地中の水道管探査のために「ダウジング」を用いているということが話題になり、これが当時はちょっとした「社会問題」に発展していた……。

というわけで、次回はオカルトブームの本格的な爆発を目前に控えた70年代初頭、昭和のメディアは「武蔵村山のモンダイ」をどう捉えたのか、また、当時のオカルトの重鎮たちはこれをどのように伝えたのか、そして、僕ら当時の子どもたちはいかにして「ダウジング」なるものを知り得たのか……といったあたりを推察しつつ、今ではオカルトブーム初期に流行した単なる「小ネタ」のように扱われがちな「ダウジング」が、「こどもオカルト」的には「けっこう重要」だったのかも……ということなどを回顧してみたい。

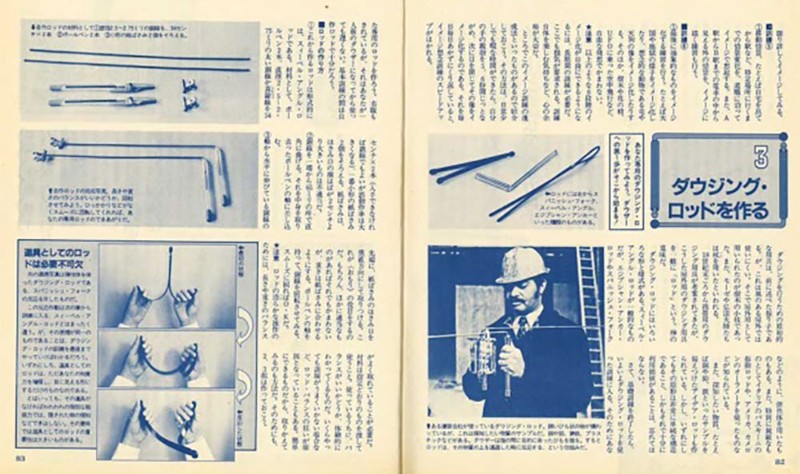

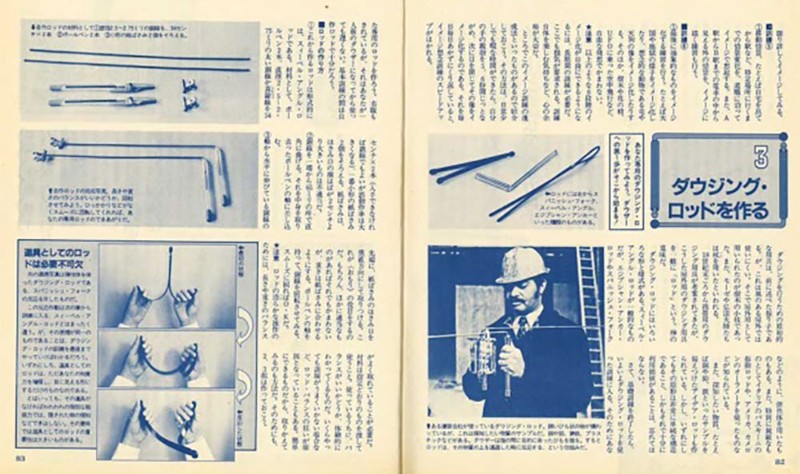

「ダウジング」は棒=ロッドを使用するものと、振り子を使用するもの(ペンデュラム)の2種類に分けられる。当初はロッドを使用するものが70年代っ子たちの間で流行したが、「ペンデュラム」も別の形で話題になった。これについては次回以降で解説する(写真はイメージ)。

文=初見健一

「ムーPLUS」のコラム・レポートはコチラ