テキーラといえば、メキシコ発祥の蒸留酒。テキーラを世界一消費するのはメキシコのお隣のアメリカですが、実は日本の消費量は世界第5位。想像以上に日本でもよく飲まれているお酒なんです。

とはいえ、「テキーラ=ショットで一気飲み」というイメージが強いのも事実。しかし、最近ではこだわりの製法で作られたプレミアムテキーラが増えており、一気飲みするにはもったいないお酒になりつつあるんです。

そんなテキーラを450種類以上扱う六本木のテキーラ専門店「六本木AGAVE」にお邪魔して、テキーラのいろんな楽しみ方を教えてもらいました。

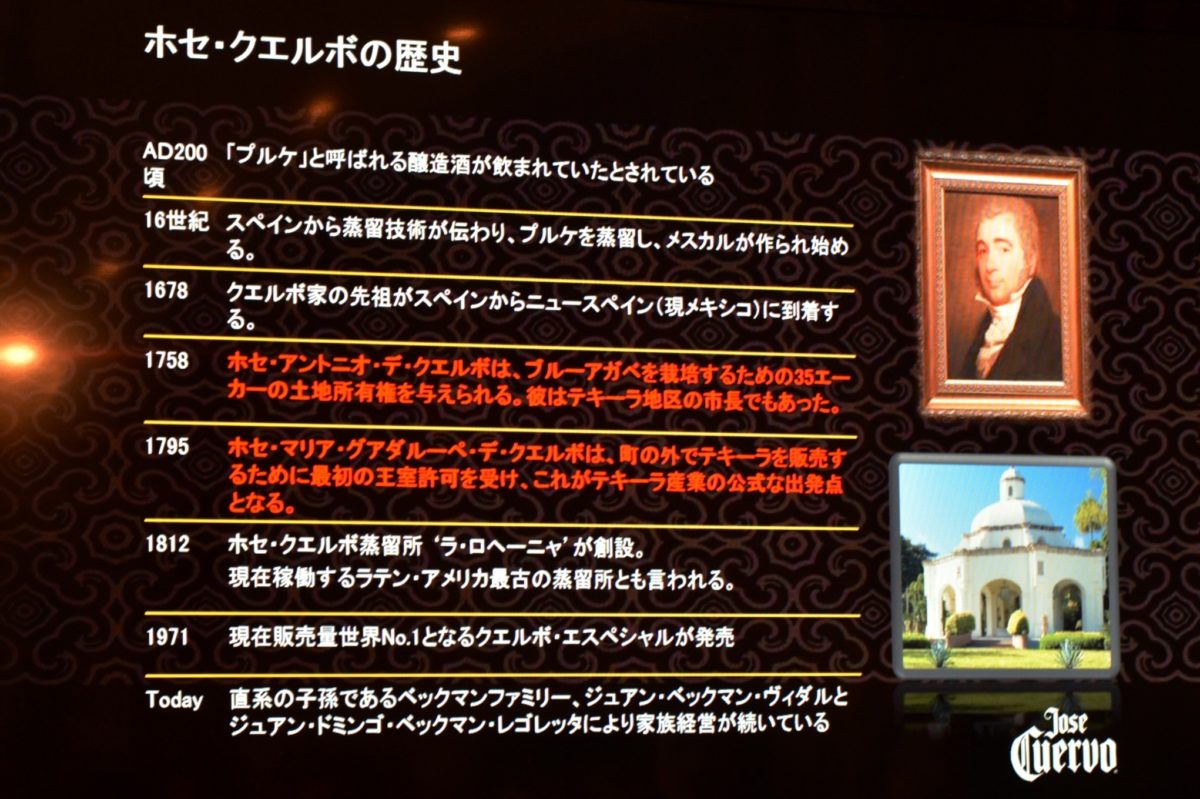

規定を満たしたものだけが「テキーラ」と呼ばれる

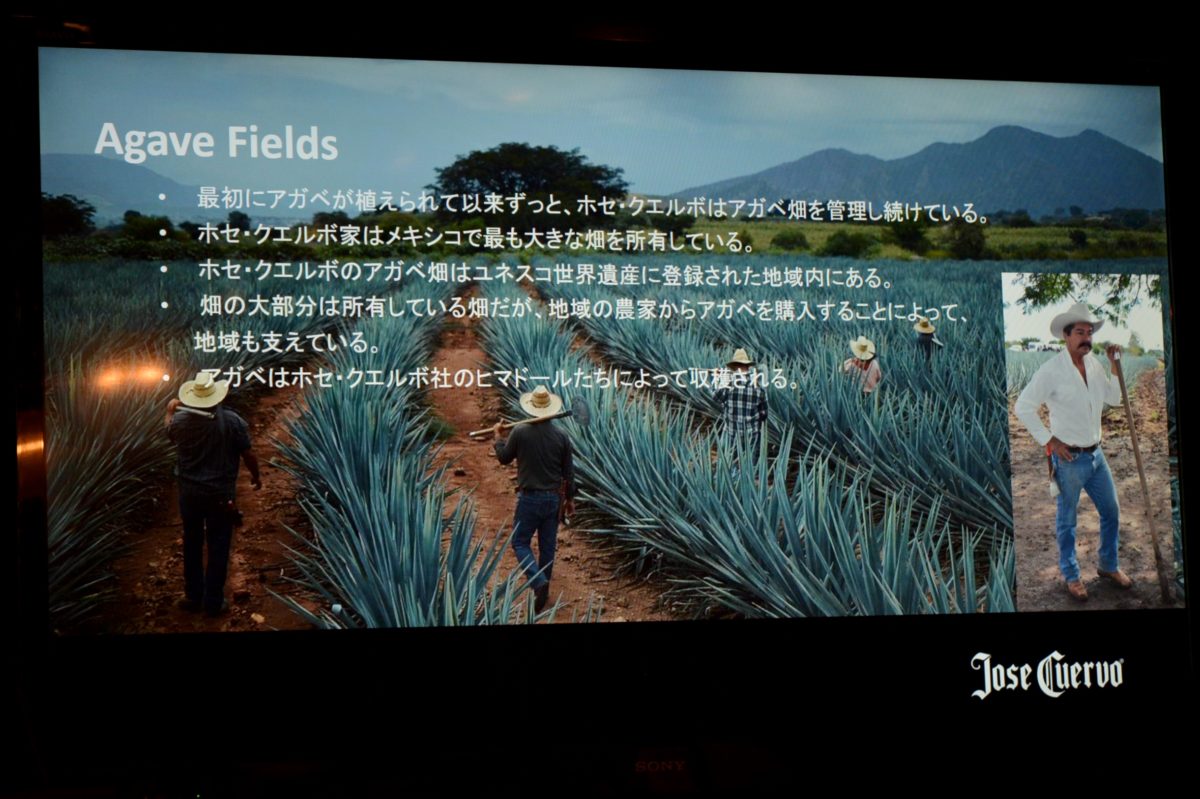

テキーラの原材料は、「アガベ 」(正式名はアガベ・アスール・テキラーナ・ウェーバー)という竜舌蘭(リュウゼツラン)の一種です。サボテンが原料だと思っている人もいるかと思うのですが、実はまったくそうではありません。

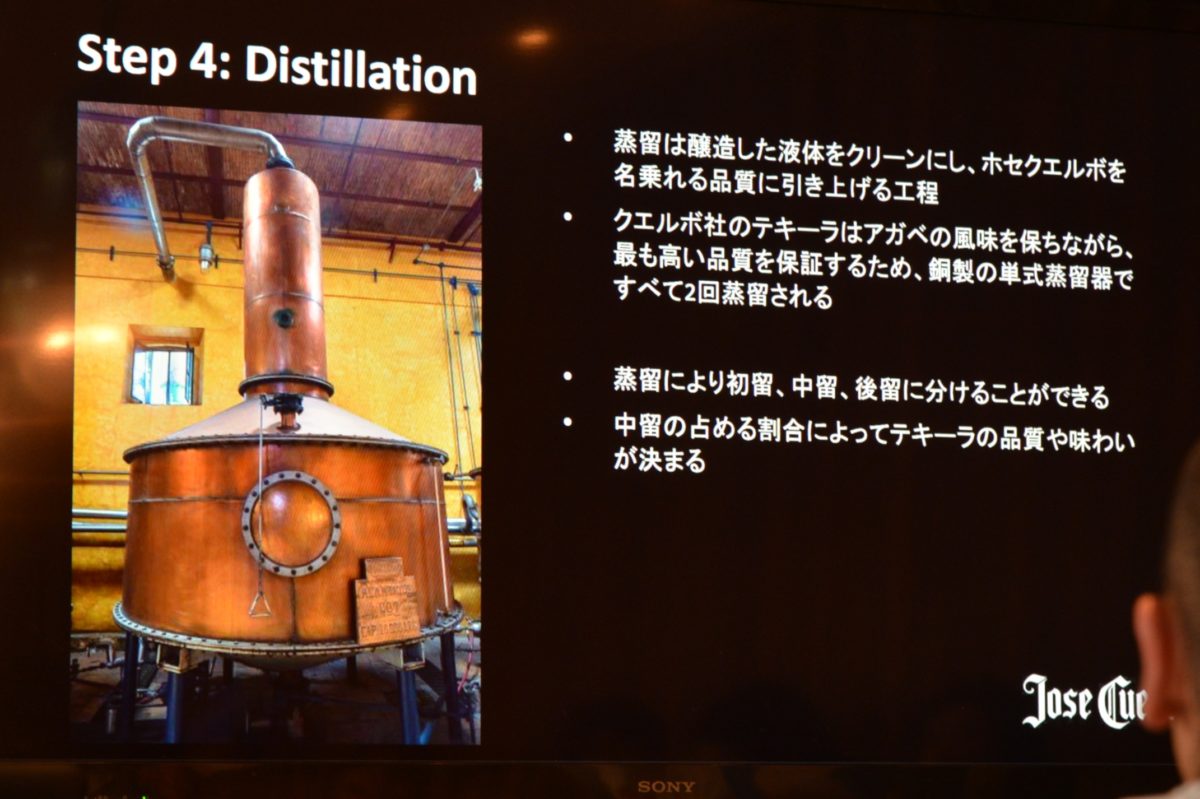

「アガベは放射状に硬い葉が伸びていて、葉を削ぎ落として株の部分だけをテキーラ作りに使います。伝統的な製法の場合、株をレンガの窯で蒸し焼きにして、蒸し上がったら石臼のような道具をロバに引かせて搾汁します。糖分を含んだこのジュースを発酵させ、蒸留することでテキーラが完成するんです」(佐々木さん)

実は、テキーラは「テキーラ規制委員会(CRT)」が定めた基準を満たしていないと「テキーラ」と名乗ってはいけないという、厳しい規格が設けられています。その条件は下記の8つ。

・ハリスコ州、グアナファト州、タマウリパス州、ナヤリ州、ミチョアカン州で生育されたアガベ・アスールを使用し、蒸留すること

・原料は「アガベ・アスール・テキラーナ・ウェーバー」を51%以上使用すること

・最低2回蒸留すること

・メチルアルコールは3mg/1ml以下であること

・最終アルコール度数は35%から55%の間であること

・水以外のメローイングは1%以下であること

・ボトルのラベルにNOM番号(生産者識別番号)を記載すること。

こんなにも細かい規定のなかで作られたお酒だというのを知らない人も多いのではないでしょうか。

初心者が選ぶべきテキーラの見分け方とは?

テキーラは、アガベのみを使用した「100%アガベテキーラ」と、サトウキビ由来などの糖分を混ぜて作った「テキーラ」の2種類に分かれます。日本で流通するテキーラはアガベ100%でない「テキーラ」が主流なので、お店でいろんなテキーラを飲んでみて、好みのものを見つけてネットの専門店などで購入するのがおすすめ。

そして、テキーラは熟成の段階に応じて4つに分けられます。熟成をしない、もしくはしても60日以内の「ブランコ」、2か月以上1年未満の「レポサド」、1年以上3年未満の「アニェホ」、3年以上熟成した「エクストラ・アニェホ」です。

テキーラ初心者がチェックすべき項目は、「味わい」「アガベの使用量」「熟成の段階」だと佐々木さんは言います。

「”飲みやすさ”というのは個人でばらつきがあるので一概には言えませんが、口当たりがいいものを最初に選ぶといいでしょう。アルコール度数は35度くらいで、味わいのバランスがいいとされているものを基準として飲み、そこから苦みや甘みを意識して好みのものを見つけてほしいです」

また、100%アガベのテキーラであれば、不純物がないので、二日酔いになりにくいというメリットもあるのだとか。アルコール度数の強いお酒は二日酔いになりやすいイメージがありますが、高品質なものを飲むよう心がけることが大切なんですね。

普段自分がよく飲むお酒に合わせて、熟成の度合いを決めることも大切です。たとえば、ウォッカやジンなど無色透明のお酒を好む人、原材料の味わいを楽しみたい人はブランコを選ぶといいのだとか。逆に、ウイスキーなど熟成したものを好むなら熟成タイプのテキーラを選ぶのが近道です。

大人なテキーラの楽しみ方を紹介

ストレートで飲む場合、AGAVEでは「スニフター」という口が広い形状のグラスで提供されます。このグラスで飲むと、香りがわかりやすく、舌のなかでも甘みを感じる場所にテキーラが流れるそうです。

もちろん、飲み方はストレートだけでなく、オンザロックやソーダ割りなど多種多様。食中酒として楽しむのであれば、ソーダやトニックで割ることで、口当たりがさっぱりして軽やかにいただけます。

カクテルは定番の「マルガリータ」や、オレンジジュースで割ってグレナデンシロップを加えた「テキーラサンライズ」、テキーラ版モヒートの「アガベジュレップ」などがありますが、AGAVEのイチオシは「フローズン・マルガリータ」。いまの季節はスイカやメロンを作った限定メニューもあり、テキーラの香りとフルーツのフレッシュさを存分に楽しめます。

テキーラに合わせる食事はやっぱりメキシコ料理が一番ですが、最近では和食に合わせるお店もあるのだとか。和食の場合はソーダ割りにするのがおすすめです。

また、カカオ含有量の高いチョコレートと一緒にちびちびとテキーラを楽しむというツウな楽しみ方もできます。チョコレートの苦みや甘みと合わせることで、熟成が進んだテキーラにより深みが生まれるんです。

蒸留技術の進化により、昔よりもおいしいテキーラの種類が増えたことで、その楽しみ方はより広がりを見せつつあります。パーティーシーンはもちろん、ひとりでリラックスタイムを過ごすときのお酒としてもテキーラを嗜んでみませんか。

【取材協力】

六本木AGAVE