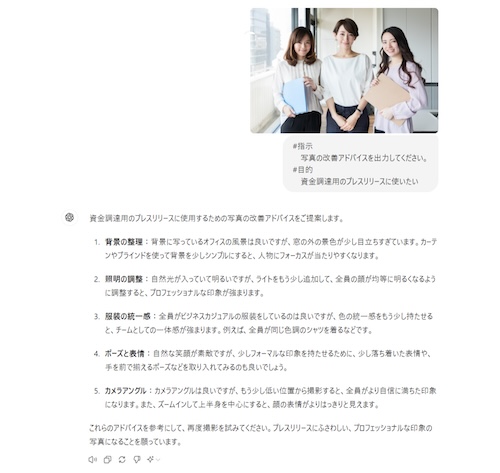

健康意識や環境問題への関心が年々高まる現代、それに比例して、植物由来の原材料を使用した食品「プラントベースフード」も注目度が高まっています。そこで今回は、プラントベースフードの定義や歴史、最新の注目商品などをフィーチャー。ベジタリアンやヴィーガンを含め、プラントベースフードを広める活動を行っているNPO法人「ベジプロジェクトジャパン」の代表理事・川野陽子(はるこ)さんにお話をうかがいました。

プラントベースフードは

ベジタリアンやヴィーガンと何が違う?

プラントベースフードとは、植物由来の食べ物、またはそれを積極的に食べるライフスタイルのことを指します。では、ベジタリアンフードやヴィーガンフードとの違いはどこにあるのでしょうか?

「ベジタリアンとは肉や魚介類を食べない人たちの総称であり、ヴィーガンはさらに卵や乳製品を含む動物性食品を食べない、また毛皮なども含めて動物に由来するものを使わない人たちを指します。そしてそれらにくらべると、良くも悪くもあいまいなのがプラントベースフード。

宗教や動物愛護、環境保護などに関する思想が薄く、食材に関するしばりもゆるく使われることが多いため、アバウトな側面があります。でも、だからこそ気軽にとり入れられているといえるでしょう」(NPO法人ベジプロジェクトジャパン 代表理事・川野陽子さん、以下同)

プラントベースフードは

’80年代のアメリカで栄養学の博士が提唱

プラントベースフードは、アメリカ発祥。栄養学の世界で有名な、コリン・キャンベル博士が1980年代に提唱したのがはじまりとされています。川野さんによると、ベジタリアンやヴィーガンにくらべると新しい考え方だそう。

「日本にも古くから精進料理があるように、宗教的な文化としてのベジタリアンは太古の昔から存在します。そして近代以降、そこに動物愛護の観点が加わりました。畜産現場では卵を産めないオスの鶏は生まれてすぐに殺され、ミルクを出すためにメス牛はずっと妊娠させられる。その一方でオス牛は早期に屠畜されます。そういった現実から、卵や牛乳も摂取しないという考え方が生まれ、1944年に『ヴィーガン』という言葉がイギリスで誕生しました」

そのうえでキャンベル博士が提唱したのは、主義や思想ではなく栄養学の観点から選択する菜食主義。

「健康的に生きるために人にとって最適な食事がプラントベースでホールフードだとキャンベル博士は伝えます。プラントベースフードが注目されることとなったひとつの転機は、2015年に国連が採択したSDGsですね。日本では数年遅れてSDGsへの注目や取り組みが始まった印象がありますが、最近はSDGsと食事を結び付けて考える人は増えているように思います」

近年は、日本にも『サステナブル』という考えが一層広まり、プラントベースフードに力を入れる企業や商品数も増えたそうです。

「とはいえ本腰を入れるようになったのは、東京オリンピックが近づき、インバウンドも飛躍的に伸び始めた2019年ごろ。加えて、コロナ禍に食生活を見直すようになった人が増えたことで、プラントベースフードの浸透スピードも早まりました」

訪日外客数が過去最高を更新し続けている現在、ヴィーガンやプラントベースフードを販売提供する店も増加。そのすそ野は広がっていくはずだと、川野さんは期待を膨らませます。

欧米よりも菜食主義者が多く

盛り上がりをみせているのは台湾

プラントベースフードの先進国は欧米ですが、グローバルのトレンドを語るうえで川野さんが注目しているのは、なんと台湾。

「発祥国のアメリカは、プラントベースフード企業への投資も盛んですし、ブランディングも上手。ただし、より文化的に菜食が根付いている場所となると、実は台湾なんです。あのアメリカでもベジタリアンは5%以下といわれる一方、台湾は10~20%とか。

その理由は、仏教の哲学が深く根付いているからです。若年層の場合、そこにサステナブルという観点も加わってプラントベースフードを取り入れる層が広がっています。70年以上の歴史があるベジファームをはじめ、有力な企業もたくさんあります」

では、ほかに国内外ではどのようなメーカーが有名なのでしょうか?

「グローバルでけん引している企業となると、やはりアメリカが強いですね。代替肉の二強であるビヨンドミートとインポッシブルフーズ、そして代替卵のイートジャストはとくに有名です」

「日本でしたら、老舗の三育フーズ、大手企業のカゴメ、マルコメなどが力を入れています。カゴメのカレーやパスタソースなどのプラントベースシリーズは、見かける機会がかなり増えたのではないでしょうか。スタートアップでは、TWO(2foods)、ネクストミーツ、エシカルフード、ZENB JAPANなど。あとはBtoBが主体となりますが不二製油やエヌ・ディ・シーも力を入れています」

川野さんによると、国内メーカーの強みはそのクオリティの高さだそう。とくにうまみや発酵の食文化を生かした繊細な味づくりは、海外メーカーにはない独自性であり、今後、国際競争力向上が期待できるといいます。

プラントベースの注目食ジャンルは刺身と冷凍食品

プラントベースフードといえば「大豆ミート」のイメージが強いですが、最近は、「こんなものまで!」と驚く商品が続々登場しているそう。数あるなかから川野さんが最初に推すのは、あづまフーズのプラントベース海鮮です。

「あづまフーズは三重県四日市市の老舗で、たこわさびの元祖としても有名です。そんな同社が近年力を入れている食品が、プラントベース海鮮。『まるでサーモン』『まるでイカ』といった『まるで○○』シリーズが代表的で、いわれなければ植物由来だとわからないほど完成度が高く、これまでプラントベースで海鮮の代替食品があまりなかったなかで登場した植物由来の“海鮮”は好評で注目を集めています」

ほかには、大手メーカーの冷凍食品ブランドにも注目しているといいます。それが、ニップンの「ヴィーガンプレート」「ベジカフェ」シリーズと、テーブルマークの「ビヨンドフリー」です。

「ニップンの主力商品はパスタですが、それ以外の冷凍食品もプラントベースで多彩に展開されていて、どれもすごくおいしいです。テーブルマークは様々なカテゴリーの食品をプラントベースで再現した『ビヨンドフリー』という独立したブランドを立ち上げる熱の入れようですから、こちらもやはり高品質。市場の拡大にも注目しています」

プラントベースフードデビューに最適な時代が到来

今や、ヴィーガンレストランがミシュランガイドで星を獲得する時代ではありますが、川野さんは、「大衆的なお店のプラントベースメニューもおいしさが年々底上げされていて、初めて食べるのに最適な時代だ」と語ります。

「私がこの活動を始めた当初は正直、『おいしくない』という声に対して反論できない商品やお店もありました。でもいまはメーカーの技術革新や料理人の研究が積み重なって、心から『おいしい!』と感動できる商品やお店が当たり前に存在するように。いまこそぜひ味わって驚きを感じていただきたいですね」

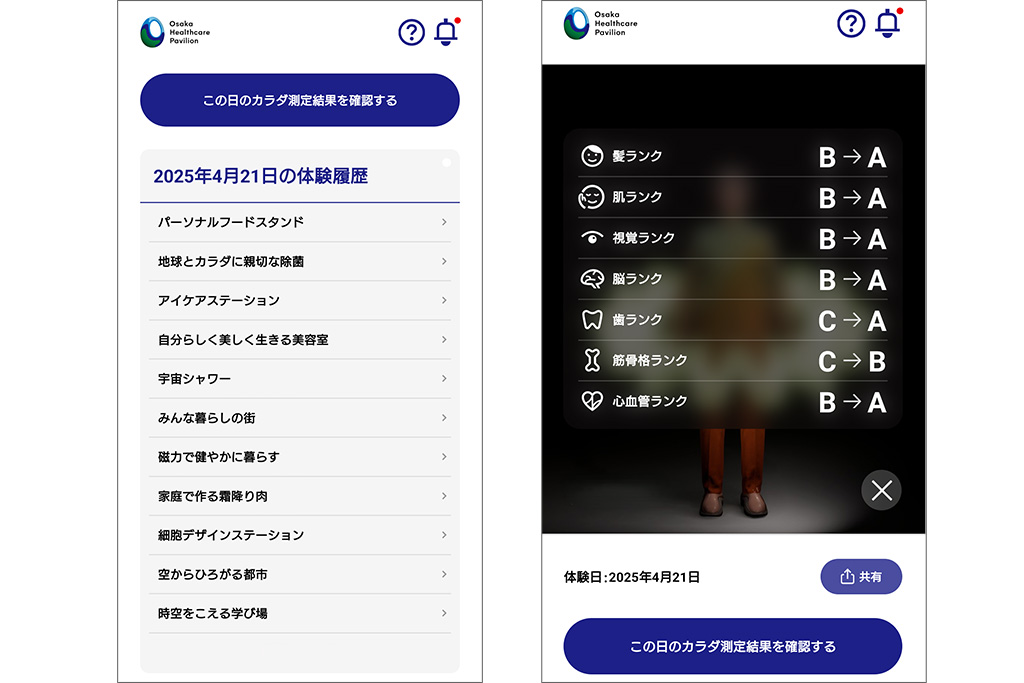

また、現在開催中の大阪・関西万博も要注目だそう。

「万博は、未来社会を提示する側面がありますよね。最先端の技術が紹介されるなかで、プラントベースフードの取扱いも多々あります。たとえば、QBBブランドで有名な六甲バター。今回はオールヴィーガンのレストランで、チーズのほかにカレーや串カツなど様々なメニューを体験できるので、ぜひこれを機に試してみるのもいいと思います」

最後にあらためてプラントベースフードの魅力をうかがうと、川野さんは「ピースフルであること」と即答。

「私がベジタリアンになったきっかけは、仮に週1回お肉を食べずにあと80年生きた場合、83匹(頭、羽)もの豚、牛、鶏が死なずに済むと計算できたからです。そこから徐々に完全な菜食へとシフトしていったのですが、シフトした結果、大切にしたい動物や地球環境のために少しベターなことができているし、これからもしていきたいと心から思っています。考え方は人それぞれですが、私は平和や幸福のためにプラントベースフードがあると思っていますし、この想いがもっと広がっていけばいいなと願っています」

川野さん自身、週1回から始めたプラントベースの食生活。まずは気軽に小さな一歩から、新しいライフスタイルを試してみるのもいいかもしれません。

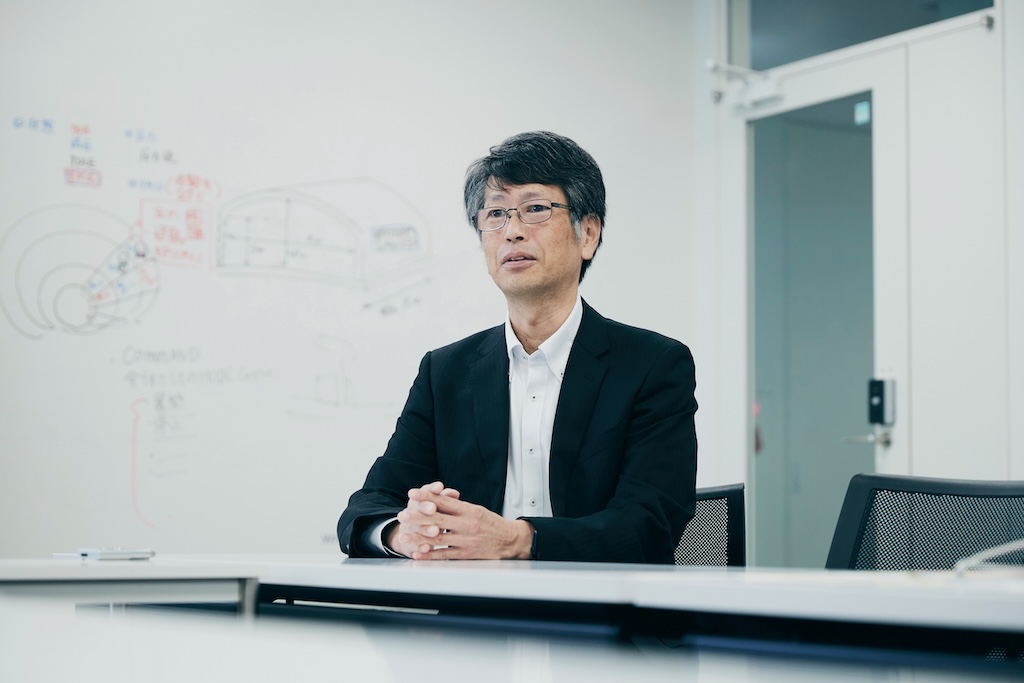

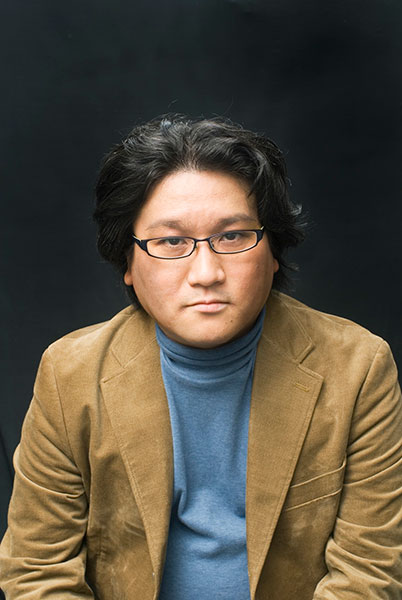

Profile

NPO法人ベジプロジェクトジャパン 代表理事 / 川野陽子

京都大学在籍中に、同校食堂へヴィーガンメニューを導入。以後十年以上にわたりヴィーガンの選択肢作りを進め、団体としてヴィーガン認証やベジマップ制作等を行う。また、ヴィーガンやプラントベースフードの専門家として、大学や企業等へのコンサル、国や自治体の事業への協力などを行っている。

HP

Vegan Eat Tokyo(ヴィーガン イート トウキョウ)

住所=東京都台東区浅草1-22-5

TEL:03-5830-6945

営業時間:11:45~15:00(L.O.14:30)、17:00~21:45(L.O.21:00)

定休日:なし

Instagram