緊急事態宣言が解除されても、リモートワークを推奨する世の中の流れは、もはや止められないようです。急場をしのぐためではなく長い目で見て、自宅での仕事環境を整えることを考えるべきでしょう。では、どのようにホームオフィスを整えていけば、気分よく仕事ができるでしょうか?

今回は、『ものが多くてもできるコンパクトな暮らし』(すばる舍)や『狭くてもすっきり暮らせるコツ61』(宝島社)の著者である、ライフオーガナイザーのさいとうきいさんに、限られたスペースを有効活用してデスク環境を整える方法を伺いました。

【関連記事】

「捨てる」を無理せずスッキリが続く! リビング&ダイニングを断捨離する方法

狭くてもオフィス用の家具で“仕事する空間”をつくる

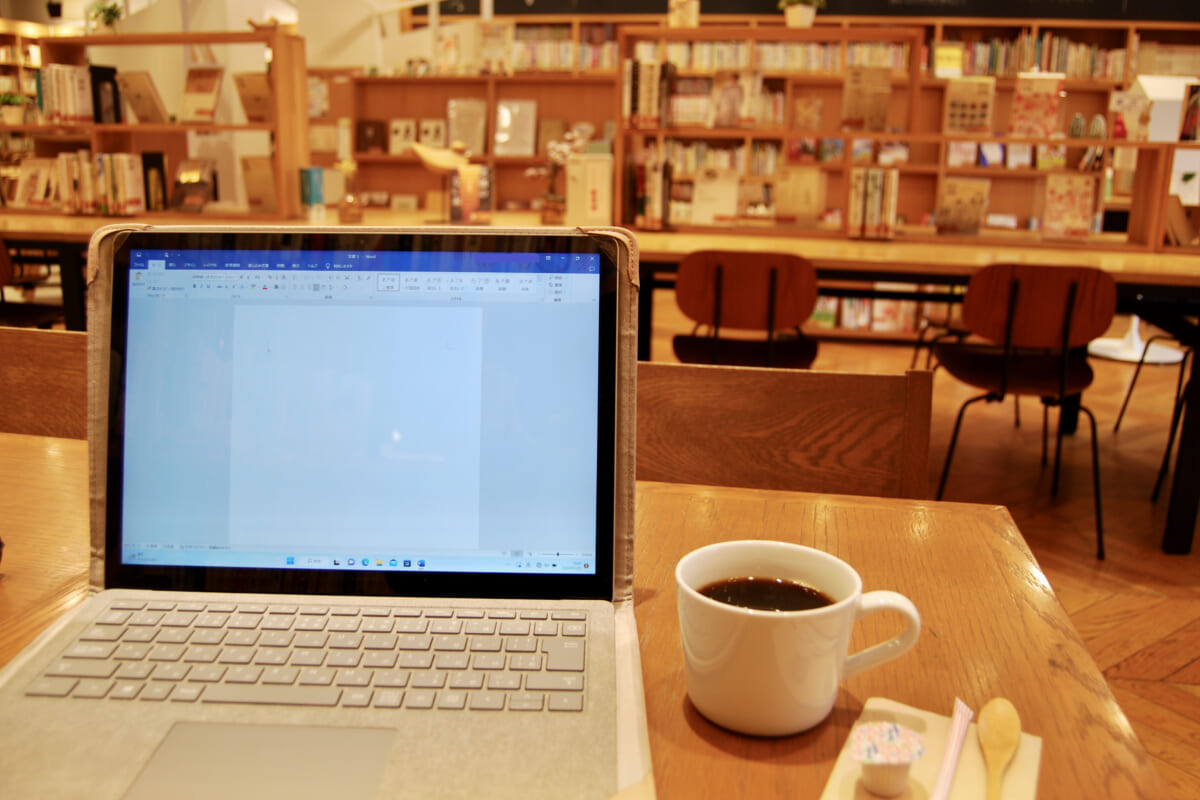

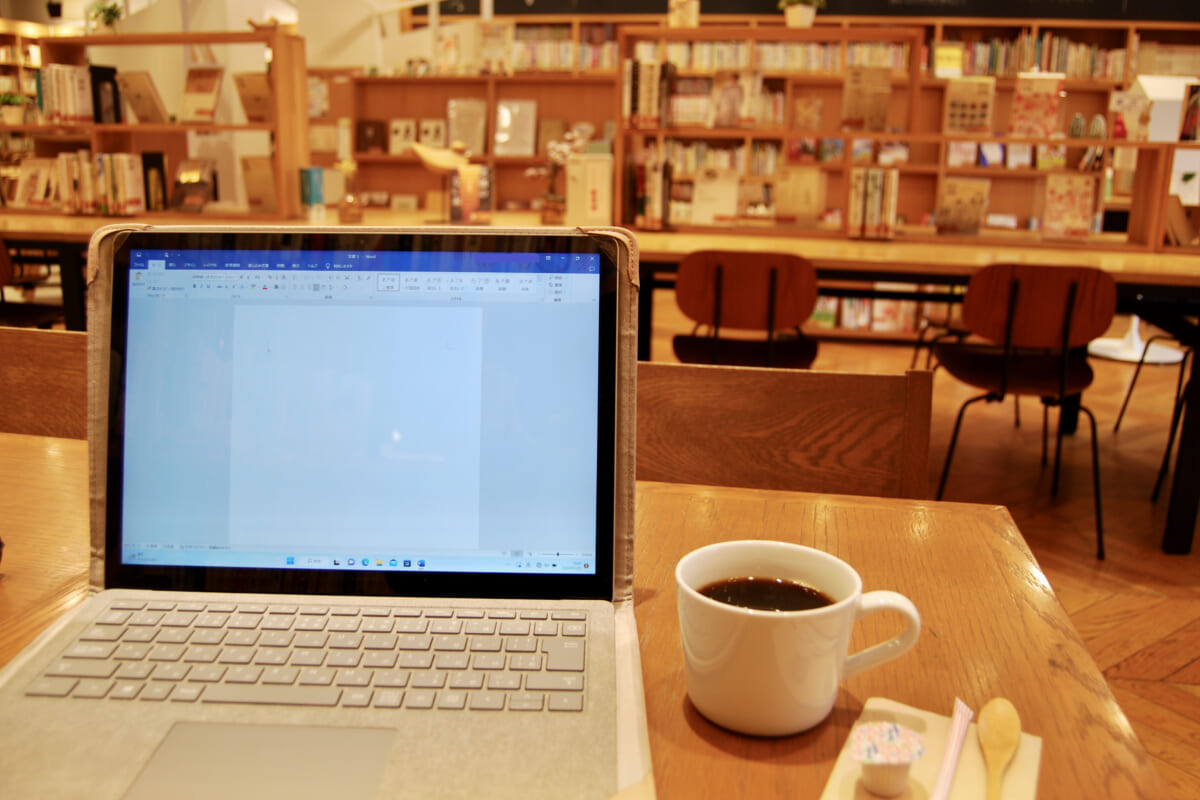

自宅で仕事をするとき、作業用の場所を作らずダイニングテーブルにノートパソコンを開いて作業している人もいるのではないでしょうか? メールチェックやデータの確認など、ちょっとした仕事を週末にするだけ、という程度であればそれでもいいかもしれません。しかし、夫婦での在宅勤務が長期化したり、毎日自宅でパソコンを開けるような生活になったりするのであれば、狭い空間でも作業のためのスペースを作るのがおすすめです。

「わたしも以前はダイニングにノートパソコンを持ち出して作業していたのですが、これだとちょっと休憩したいときにも、パソコンや書類を片づけてからお茶を出さなくてはならない手間がありました。仕事は仕事、食べたり飲んだりリラックスする場所とは分けることで、気持ちの切り替えもうまくいきます。デスク周りが整っていると探しものをする時間が減り、やるべきことにサッと向かえて仕事の効率も上がりますよ」(ライフオーガナイザー・さいとうきいさん、以下同)

収納力を高めてモノを片づける! デスク周りの収納アイテム

それでは実際にさいとうさんのご自宅を拝見しながら、ごちゃごちゃしがちなデスク周りの整え方を教えていただきましょう。

1. 机は引き出しナシの“コの字型”に!高さのない引き出しを別添して収納しやすく

ホームオフィス用のデスクをこれから購入する方には、引き出しのないタイプをオススメしたい、とさいとうさん。引き出しがついているものだと、引っ越しや模様替えでデスクを移動したいときに“引き出しがこちら側だから”と置き場が決まってきてしまうことや、デスクに付属している引き出しが必ずしも使い勝手がよいとは限らないから、なのだそうです。

「デスクは狭いスペースで邪魔ならないよう、奥行き45cmのものを使っています。このくらいだとノートパソコンを置くのにちょうどいいサイズなんです。また、デスクについている引き出しは、一番下の段はファイルを立てて収納できるような高さのあるものが多いですよね。ファイルを保管する必要のある方にはちょうどいいのですが、書類の収納はしないという人にとっては、奥深すぎて収納しづらいこともあるんです」

【アイテム】

BISLEY「A4 キャビネット 29/10 引き出し10段」

3万4000円+税

「深すぎる引き出しが苦手な方におすすめしたいのは、このBISLEYの引き出し。一段一段の高さがなく、モノを重ねて収納しなくていいので、開ければ何が入っているか一目瞭然です。わたしはメイク道具もここに収納しています。この引き出しはスチール製で頑丈なので、文具以外のものを収納するのにも向いています。自宅に作業環境がいらなくなったあとも、別の使い方ができますよ」

2. デスク周りに置く文房具は使うものだけ! トレイで種類別にまとめてスッキリ

ノベルティーやいただきものなど、つい増えてしまいがちな文房具は、引き出しに入れる“いつも使うお気に入りのもの”と、“使わないけれど使えるもの”に分けて収納しているそうです。

「いろいろ持っていても、結局使うのは自分が好きなものですよね。お気に入りのものだけを引き出しに収納しておけば、不要なものの中から必要なものを探す手間が省けますし、見た目もさっぱりします。無印良品の収納用品は長く同じ商品を販売していて、新しくなっても規格が同じということも多いので、“また同じのがほしいな”と思ったときに揃えやすいところが気に入っています」

【アイテム】

無印良品「ポリプロピレンデスク内整理トレー3」

137円+税

「普段使わないけれど使えるから捨てるのはもったいない……と思う文具は、まとめて別のところに収納しています。人が集まるような場所やイベントでは、アンケートを書いたり何かを貼ったりという作業があることも多いので、持っていって寄付すると喜ばれるんですよ」

「外出用のペンも同じように、必要なものだけを持ち歩くようにしています。定番のものを決めておくと、買い物のときにも何をどこで買おうか悩まなくてすみますよね」

さいとうさんのご自宅では、家族用の文房具置き場も別にありました。「こちらには、家族それぞれの好みで使うものを置いています。文具のように、“今何かしなきゃ”というとき探す手間がかかってしまうと面倒になってしまうので、アクセスのよさは本当に大切です。子どもの文房具もすぐ出せるようにしてあげると、宿題もやりやすいですよね」

3. プリント、本、増えがちな紙モノは場所を分けて収納

会議で配布される書類や、子どもが学校からもらってくるプリント、手紙やら請求書やら紙モノの整理は見直すのがもっとも大変なところです。

「紙自体はかさばらないので、積んで置いておけば見た目も汚くないし、あまり邪魔にならないんですよね。でも、それだといつまでたってもいらないものといるものが混在していることになりますし、緩やかでも少しずつ溜まっていってしまいます。紙モノは不要なのか必要なのかを見返すのにとても時間がかかるので、まずは家に持って帰ってきたときにすぐ分類してしまうのがおすすめです。DMやチラシといった不要なものを最初に取り除いておくだけでも十分に効果的。デスク周りに置くのは本当に今すぐ必要なものだけにして、紙が積み重なりすぎてアクセスしにくくならないよう、高さのないトレーに置くようにしています」

「保険関係のものや請求書など、捨てられないけれど取っておかなくてはらないものはデスクではなく、室内の納戸に収納しています。このときも、たくさん入るだろうと高さのある収納ボックスを買ってしまうと、底の方に入っているものを取り出すのが大変になってしまうので、わたしは浅くてすぐにアクセスできるものを選んでいます」

「本や雑誌は本棚に入るだけ、というルールを決めて収納しています。書類や気に入っている雑誌の記事を、写真に撮ってデータで管理している方もいますよね。モノとしてはかさばらない一方で、データ化すると目に見えなくなってしまうので、アクセスのしにくさを感じたり、溜まっているものの整理が難しくなったりしてしまう側面もあります。アプリなどでじょうずに管理できない方は無理をせず、紙を整理して収納する方が扱いやすいと思いますよ」

4. コード類は自由自在にまとめられる面ファスナーが便利

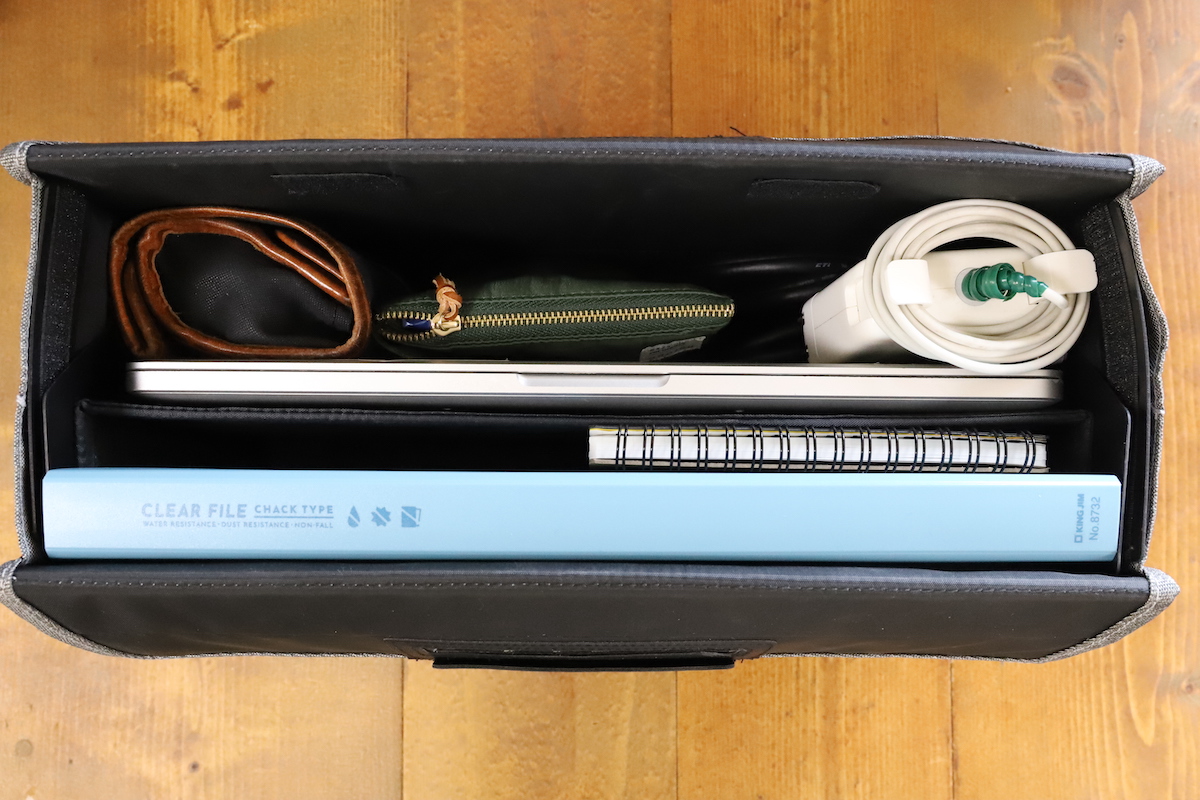

リモートワークに必要なイヤホンや充電器に必要なコードは、一箇所にまとめて収納しておくと、探し物が減らせます。

「コード類はあちこちに出しっ放しにしていると、それだけで片づいていないように見えてしまうもの。手間なく収納できる定位置を決めておきましょう。面ファスナーのベルトは、巻きたいモノに合わせて長さをカットして使えるので、使い勝手がいいですよ。きれいに見せるために結束するバンドがだらんとしてしまうと、せっかく片づけたのに見た目がイマイチ、ということにもなりかねませんよね」

【アイテム】

スリーエム ジャパン「3M ワンタッチベルト」

400円+税(実勢価格)

続いて紹介するのは、毎日きれいなデスクを保つための掃除アイテムや、自宅で快適に仕事をするためにさいとうさんが買い足したアイテムです。

提供元:心地よい暮らしをサポートするウェブマガジン「@Living」

ホームオフィスを気持ちよく使うための掃除ツール

続いて紹介するのは、毎日きれいなデスクを保つための掃除アイテム。デスクの上と下を掃除するグッズを見せていただきました。

1. デスク上は細かいものもキャッチするブラシで

PCでの作業が多いさいとうさんは、ノートパソコンの掃除を定期的に行っているそう。掃除用に使っているのは、レデッカー社のホコリ取り用ブラシ。使っているパソコンに合わせて、ブラシや液晶画面用のクロスなどを用意しておくといいですよね。

「掃除用具は収納しておくことが多いと思いますが、わたしは収納してしまうと掃除しなくなってしまうんです。汚れているなあと思ってから出すのは億劫なので、なんとなく手持ち無沙汰なときや、テレビ会議のはじまりを待っている間の数分にパッとできるよう、デスクの上など見える場所に置いていますよ」

2. デスクの下には隙間掃除がしやすいコンパクトなヘッドの「マキタ」

デスク下の掃除には、マキタのコードレスクリーナーが活躍。ヘッドが小さくて狭いスペースの掃除がしやすく、吸引力も抜群だそう。

「一日の作業の終わりにデスク下をきれいにしておくと、また翌日の仕事もすっきりとはじめられますよね。コードレスクリーナーを買ってから、こういう細かい部分のお掃除がとても楽になりました。軽くて、目に見えてゴミが吸引されていくので、掃除した!という達成感もしっかり味わえてやる気がでますよ。こちらもさっと出せる場所に置いておきます」

自宅で快適に仕事するためにさいとうさんが買い足したアイテム

ここでは、作業スペースでの仕事をより心地よく行うために、さいとうさんが最近買い足したものをご紹介します。体に負担のかかるデスクワークも、使うものひとつで楽になります。

「ちょっとの作業ならばまだしも、1日に8時間作業するならば、体にとってはベッドと同じくらい大切な場所となりますから、ちょっと値が張ってもいいものを選びたいですよね」

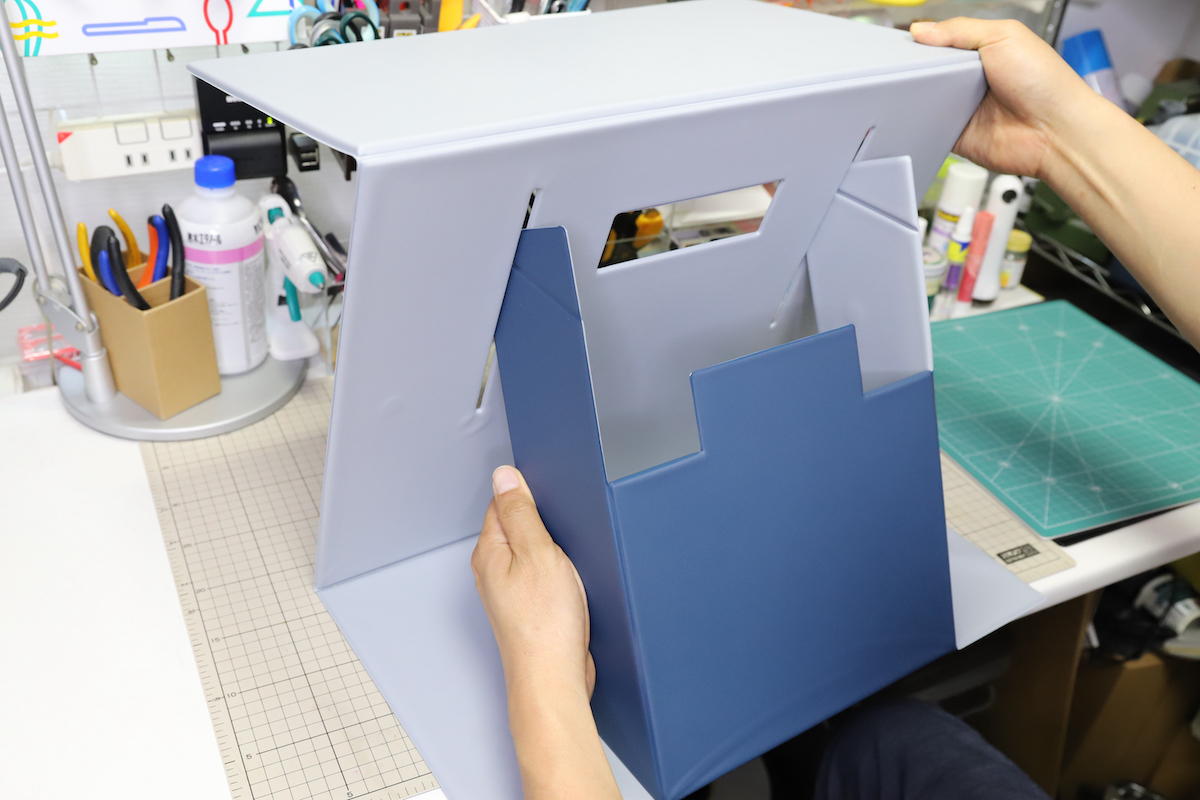

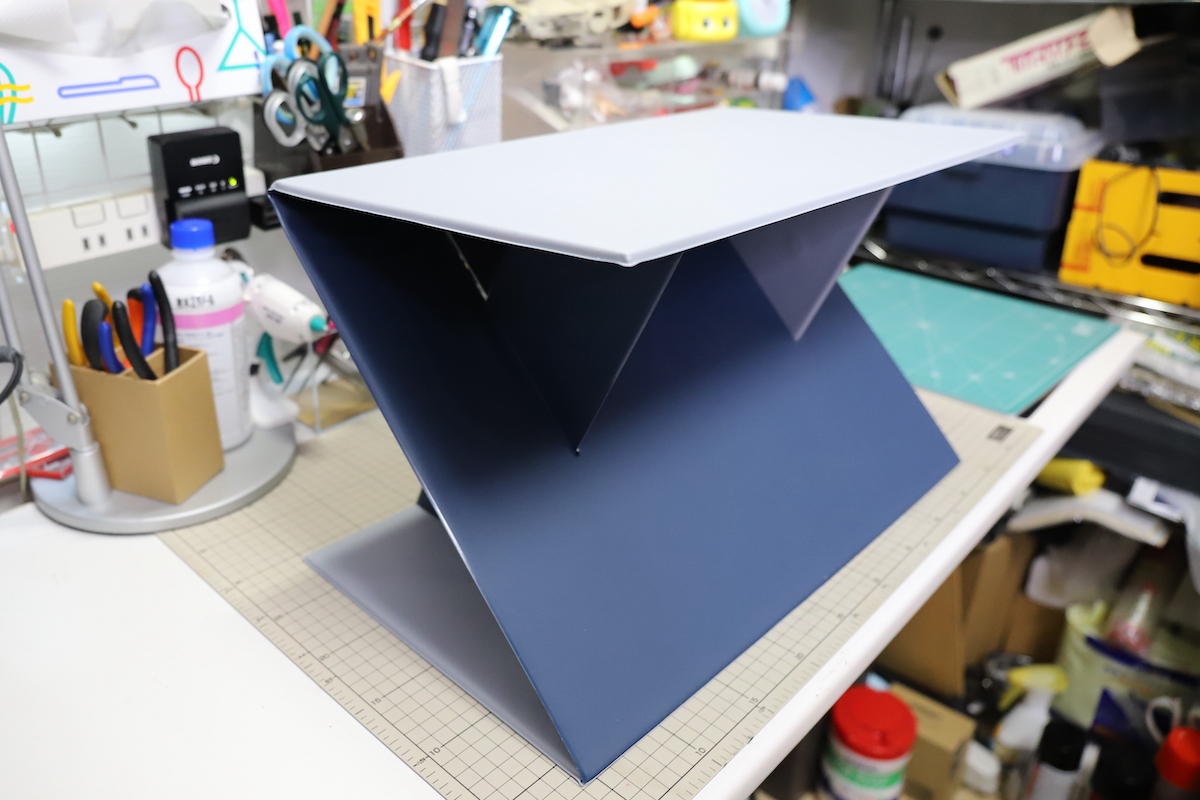

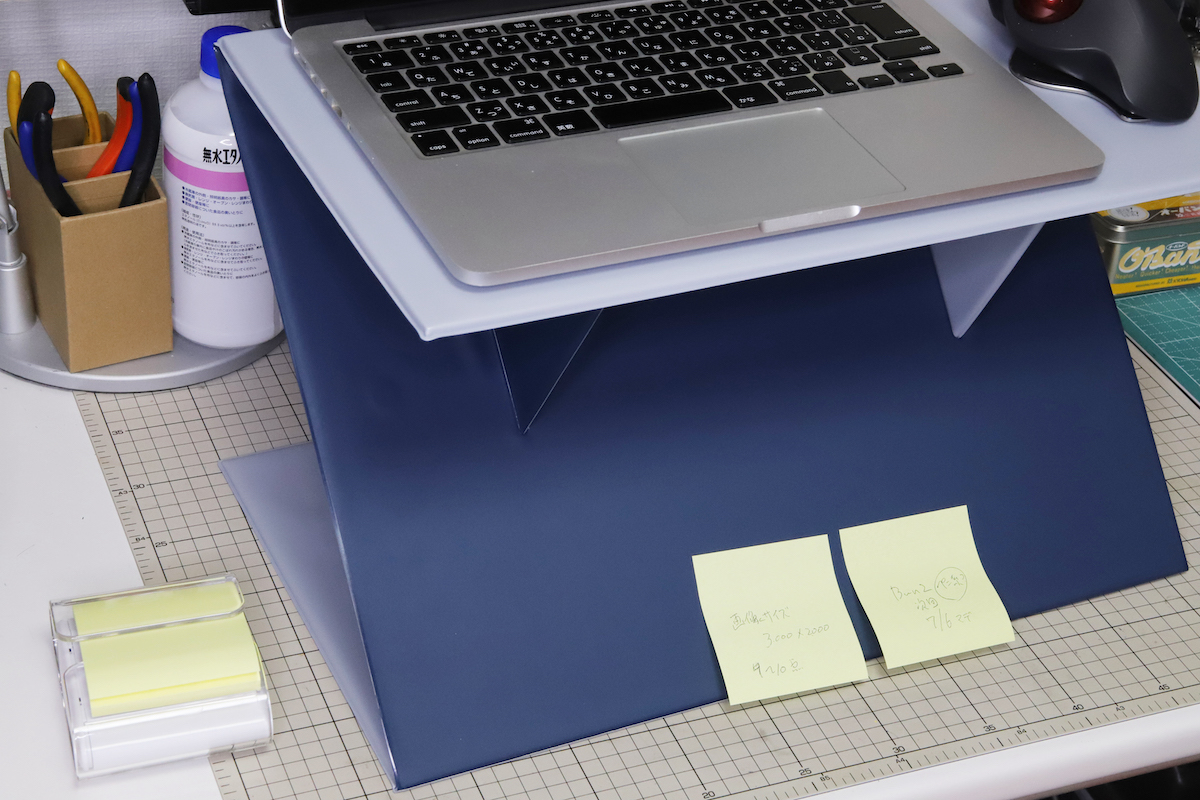

1. ノートパソコン用のスタンドはテレカンのときに活躍

ノートパソコンの高さをあげることで、zoomなどのテレカンファレンスのときに映りがよくなるスタンドです。高さが調節できるものもあるので、顔が下に向きがちで首や肩に負担を感じている方は、パソコン画面の位置を調節して、疲れにくい姿勢で作業することを心がけましょう。

「ノートパソコンでの作業負担を軽減するために買ったのですが、使ってみたらとてもよかったので、家族に貸したんです。そうしたら気にいったみたいで返ってこなくなったので、もうひとつ買い足しました」

【アイテム】

LOE「ノートパソコンスタンド (11-15インチ用)アルミニウム製」

3373円+税

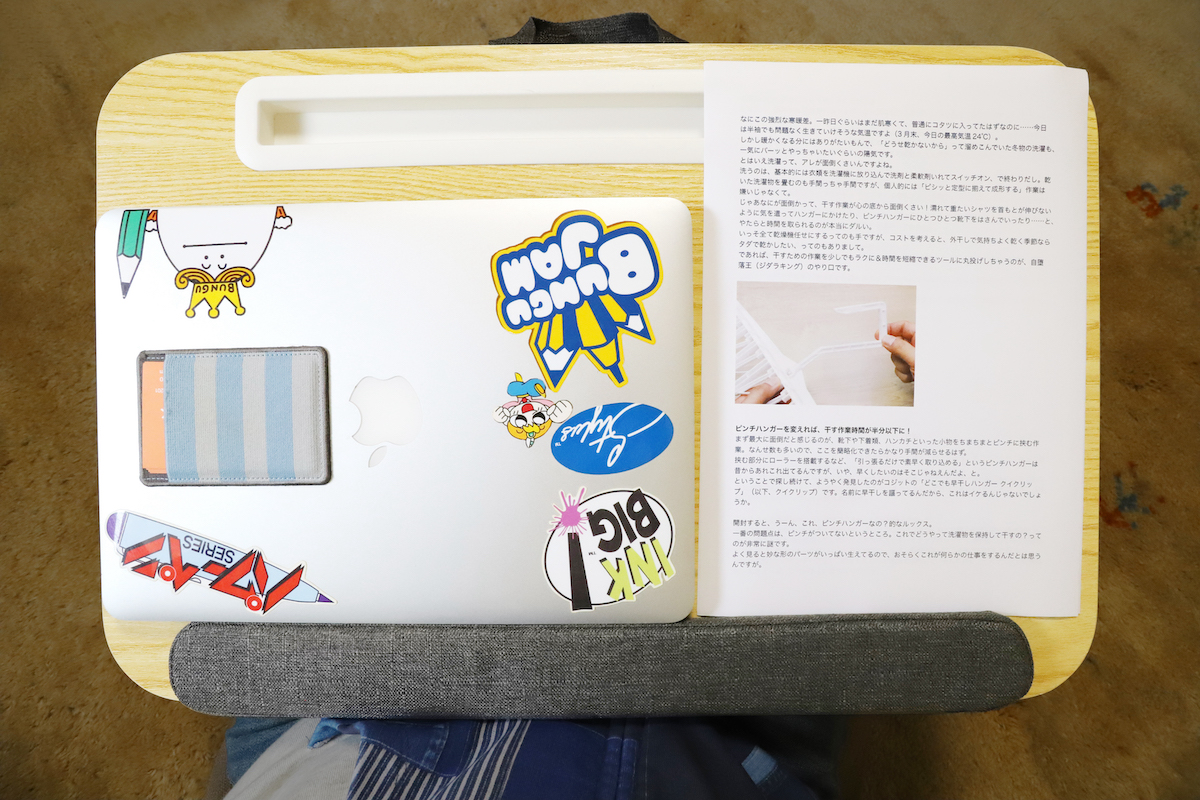

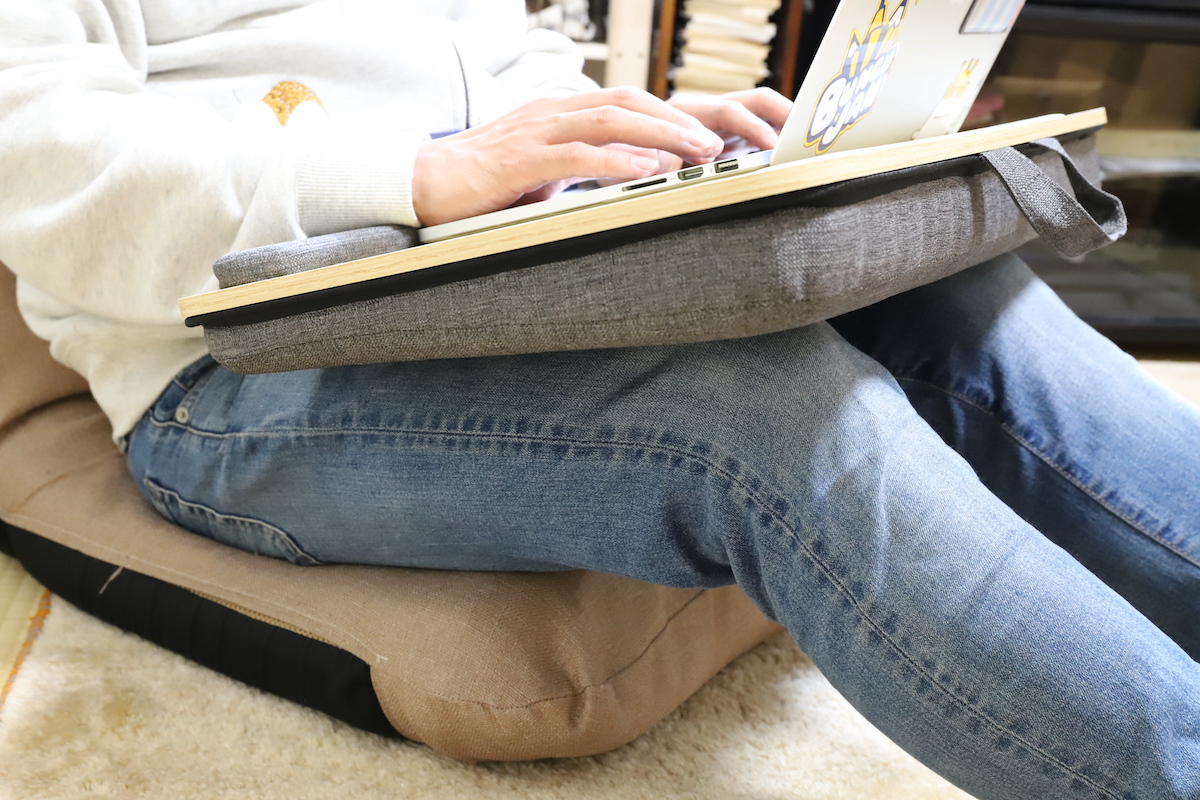

2. 腰痛や疲れは椅子から!体を支える2つの方法

リモートワークがはじまって多くの人が悩んで購入した椅子。さいとうさんは、もともとあった椅子にエアウィーヴのクッションを使っていました。

「クッションとしては高価ですが、椅子を買い換えるよりは安価に揃えられます。すでに持っている椅子を有効活用できるので、持っている椅子を使いたかったり、椅子を買うほどではないなと思っていたりする方にはおすすめ。丸洗いできるから清潔に保ちやすいし、座り心地も抜群です」

【アイテム】

エアウィーヴ「エアウィーヴ クッション」

8400円+税

もうひとつのアイデアは、さいとうさんのご家族のお部屋から。オフィス用チェアを買うことをためらう理由のひとつ、“キャスターがフローリングの床を傷つけるのでは”という悩みを解決してくれます。

「オフィス用の椅子についているキャスターはカーペット用であることが多く、そのまま使うとフローリングが傷だらけになってしまうことも。こちらは購入したときに、キャスターをウレタン製のものに変えました。傷がつかないだけでなく音が静かで、座り心地のよさは変わりません」

【関連記事】

自宅でも集中して仕事したい!快適に効率的に在宅ワークできる環境の整え方

ホームオフィスでの作業効率を上げる過ごし方

自宅での仕事は、誰とも喋らず作業ばかり淡々としているのがつらくなってしまうこともありますよね。最後に、さいとうさんがご自宅での仕事を楽しくするためのアイデアを伺いました。

1. 香りで癒して休憩時間にしっかりリフレッシュ

休憩時間を挟んでも、なんだか同じ空間だし残りの作業も気になるし、と、なかなか休んだ気持ちになれないのが自宅仕事の難しいところ。そうならないためにも、ダイニングやリビングとなる憩いの空間と、仕事をするオフィス空間を分けておくことは大切です。

「わたしは休憩のときに、お香をよく炊きます。香りが気持ちの切り替えにとても役立って、一息入れるときのスイッチになっています。お香は香りの持続力も高いので、好きな香りに包まれてまた作業に戻れるのも好きなところです」

2. 作業の合間にちょっとできる“お楽しみ”を用意する

自宅で仕事をする環境だからこそできる楽しみを味わうのも、リモートワークならではの時間の使い方ですよね。

「これまで全然やったことがなかったんですが、今年は自宅にいる時間が長いので、初めて梅シロップを漬けてみたんです。お砂糖が溶けるまで瓶を揺すらないといけないので、デスクのそばに置いて、ちょっと気づいたときに瓶を転がしているんですよ。これがなかなか楽しくて、毎日できあがりを楽しみに揺すっています。家にいるからこその楽しみを見つけられるといいですよね」

すっきりと片づいているさいとうさんのデスクなら、自宅での仕事も捗りそうですよね。オフィスにいるように集中して仕事に取り組めるように、やはりダイニングとデスクは分けたいもの。まずは環境から整えて、気持ちのいいおうちを作っていきましょう。

【プロフィール】

ライフオーガナイザー / さいとうきいさん

ライフオーガナイザー(R)・ライター・編集者。ニューヨーク・サンフランシスコ・ホーチミン・横浜・東京など、世界各地の60m2未満の小さな部屋で暮らしてきた経験を元に、「スモールスペースを最大限に活用して、狭くても快適な暮らし」を提案。60平米の2LDKに夫婦+子ども+愛犬との4人で暮らしている。著書に「ものが多くてもできるコンパクトな暮らし」(すばる舍)「狭くてもすっきり暮らせるコツ61」(宝島社)がある。

https://blog.keyspace.info/