モノコトの情報を伝えるだけでなく、つくり手の思いが込められているのが商品名やブランド名などの「ネーミング」。店頭には思わず足を止めてしまう斬新なネーミングの商品があふれ、2020年からは日本の優れたネーミングを表彰する日本ネーミング大賞が開催されるなど、ネーミングの果たす役割に近年大きな注目が集まっています。

今回は、そんなネーミングにスポットを当てます。ネーミングの役割や、ユーザーに響くネーミング、そして2022年12月に発表となった第3回日本ネーミング大賞についてなど、ネーミングの第一人者であり、一般社団法人日本ネーミング協会会長の岩永嘉弘さんにお話をうかがいました。

モノコトの始まりにネーミングあり。「ネーミング」の果たす役割とは

モノコトに名前を付けることを「ネーミング」と言いますが、そんなネーミングが果たす役割について、考えたことはあるでしょうか? 「ネーミング無くして、何も生まれない」と話す、岩永さん。まずはその意義からうかがいました。

「ネーミングとは、モノコトの意味や価値、個性を消費者に伝える、コミュニケーションの核なのです。もし、ネーミングがなかったらどうなるでしょうか? たとえばただ『お茶』と言われても、どんな種類のお茶で、どんな商品かわかりませんよね。ですが、『十六茶』と言われたらどうでしょう? あのお茶だ、とネーミングを見て理解ができるわけです。さらに、そのネーミングからは『16種類の素材が入っているらしい』という、商品が持つ特性や魅力が、情報として伝わってきます。

つまり、ネーミングはモノやコトが育つための種。ネーミングがなければ、ロゴもつくることができないし、ブランディングもマーケティングも、広告を打つことすらできません。始めにネーミングがあるからこそ、そのモノやコトが育ち、人々に伝わっていくのです」(日本ネーミング協会会長・岩永嘉弘さん、以下同)

【関連記事】 ヤマト運輸がロゴ刷新! デザイナーが解説する「企業ロゴ」の真実

1970年代から移り変わる “心に響く” ネーミングと傾向

時代とともに変容していく、ネーミングの役割とトレンド。その歴史を振り返ってみましょう。

1970年代 経済成長の時代に認知された、ネーミングの重要性

「ネーミングの重要性に世の中が気付いたのが1970年代。それまで、私たちがいま呼んでいるような『ネーミング』という概念はなく、あくまでも商品名や題名という認識でした。その理由は、今よりも商品の販売競争が緩やかだったからなのです。

それまでのネーミングを、洗濯機を例に見てみましょう。『琵琶湖』や『青空』など、洗濯機から連想する水や清潔感のような、イメージから名付けられることが多かったのです。ですが、その後やってくる大量生産・大量消費の時代になると、工夫しなければモノが売れなくなってきます。さらに、マスコミュニケーションもどんどん発展していく。消費者に自社商品を選んでもらうためには、より踏み込んだ対策が必要な時代になったのです」

そんな時代に、岩永さんのネーミングで生まれたのが日立の洗濯機「からまん棒」です。

「このネーミングは、洗濯機の真ん中に衣服がからまない棒を取り付けたという、商品の最大のセールスポイントをそのままネーミングしたものです。イメージではなく、具体的な特徴をネーミングで示すことで、わかりやすく他社製品との違いをアピールすることができますよね。この頃から、『名前を通してモノコトの意味・価値・個性を伝えることが大切だ』と世間が気付き始めたのです」

1970~80年頃 不安の多い時代に響く「会話体ネーミング」

「70年代には、2度も発生した石油ショックの影響もあって、経済も落ち込み不安の多い時代でした。そんな時代に生まれたのが、『会話体ネーミング』です。たとえば、桃屋の『ごはんですよ!』。海苔の佃煮ではありますが、あえてその特徴は言わず、『ごはんをおいしく食べることができるよ』というメッセージを、キャッチコピーではなく、ネーミングにしてしまったものです。同じように伊藤園の『おーいお茶』も、CMのセリフがきっかけではありますが、親しみを持ってほしいという思いが込められているそうです。そういった言葉の伝達と、親しみやすさを大切にするようになったのがこの時代ですね」

1990年代 コミュニケーションの変化から生まれた「あたたかいネーミング」

「90年代は、バブルが崩壊してさらに世の中が暗くなった時代。温かい気持ちになるようなネーミングが多く登場していきます。たとえば、ポッカサッポロフード&ビバレッジの『じっくりコトコト煮込んだスープ』やクラシエフーズの『甘栗むいちゃいました』など。優しく語りかけるどこか心がホッとするネーミングですよね」

「そうした温かいネーミングが増えた背景には、人々のコミュニケーションの変化があると思います。スーパーやコンビニ、自販機での買い物が増えると、消費者は孤独に商品を選択して購入することになりますよね。私はそれを『孤独の自販機コミュニケーション』と呼んでいます。人と人の関係性が希薄になって来ると、こういった温かいネーミングが心に響くのでしょうね。この傾向は、今のネット社会になっても続いています」

2000年代 略語・記号・数字を使ったネーミングが氾濫

「2000年代は、商品やサービスがあふれ、複雑になっていったこともあり、端的にわかりやすく商品やサービスを伝える略語を使ったネーミングがどんどん誕生していきます。NTTドコモの携帯プラン『パケ・ホーダイ』や、パスモの交通ICカード『PASMO』などがそれです。さらにデジタル化が加速していくと、サントリーの缶チューハイ「−196℃」など、数字や記号的なネーミングが一気に増えていきました」

2010年代 グローバル化と共に注目される「和製ネーミング」

「グローバル化がますます加速したこの時代には、日本語を使った和製ネーミングに注目が集まります。資生堂の『TSUBAKI』などがそれにあたりますね。グローバルマーケットに出る時、海外の人にもわかりやすいように英語の名前を付けることも多いですが、逆に日本語由来のネーミングであれば、それが日本製であるということもわかりやすい。日本製品のブランド力が高まってきたからこそ、アピールになるわけです」

2020年から現在 ネットにつなげる覚えやすさ、わかりやすさも必要に

「現在は、コロナウイルスやSNSの広がりもあって、さらに人々が直接お店で物を買わなくなりましたよね。対面コミュニケーションではないからこそ言葉が暖かくないと伝わらない、響かない。でもだからといって、商品がさらに氾濫しているから、特徴をわかりやすく言わないと選ばれません。さらに、商品の情報も多くの人がネットで仕入れるようになっています。ですので、今までのネーミングの流れを踏襲しながらも、検索につながる『一度聞いたら忘れないような覚えやすさ』、『わかりやすさ』があるかどうか。それが今の時代のネーミングに求められていると思います」

どうすれば消費者に響く? ネーミングの作法 3つの基本形

これまで消費者に響くネーミングがどのようにつくられてきたのでしょうか? 岩永さん流のネーミング作法を教えていただきました。

「まず、そのネーミングが『覚えやすいか』『呼びやすいか』『親しみやすいか』。この3つの要素は、ネーミングに必要不可欠です。私はこの3つの要素を大前提として、いろいろなテクニックを用いながらネーミングしてきました。そのテクニックを、3つの基本形でご紹介しましょう」

1.素ネーミング

「これは、『アップル社』やサントリーウイスキー『響』など、そのまま単語を企業名や商品名につけてしまうネーミング方法です。アップルはりんごという意味の英単語ですけど、そのままではアップル社であるとは分かりにくい。ですが、あのリンゴのロゴを見れば一発でアップル社と分かりますよね。ロゴマークの印象で打ち出すなど、工夫は必要になるネーミングだと思います」

2.足し算ネーミング

「『トマト銀行』や『チョコレート革命』など、2つの言葉を足し算したものですね。この作法を使う場合、2つの言葉の意味に関連性がない方が大きなパワーを生み出すのです。チョコレートという言葉と革命という言葉、あまり関係性が見いだせないですよね。その違和感があるからこそ、インパクトがあって人々が覚えやすい。俳句や詩をつくるときも、同じような法則を使うことがあるようです」

3.掛け算ネーミング

「例えば、『ア・ラ・カルトン』という飲食店のネーミング。これは、豚肉料理のお店なのですが、『アラカルト』という言葉と、豚の『トン』という言葉を掛け合わせてつくったネーミングです。他にも、『グッスリープ』というサプリメントがありますが、これは『ぐっすり』×『スリープ』×『おやすみなさい』という意味の掛け算です。ダブル、トリプルミーニングになっているようなネーミングということですね」

ネーミングの作法 応用編…言葉遊びでつくるネーミング

ネーミングづくりは、3つの基礎を応用し、様々な仕掛けを組み合わせながらつくっていく、と岩永さん。なかでも「言葉遊び」から生まれるものは多いと言います。岩永さんが手掛けたネーミングから、わかりやすいものをいくつかご紹介いただきました。

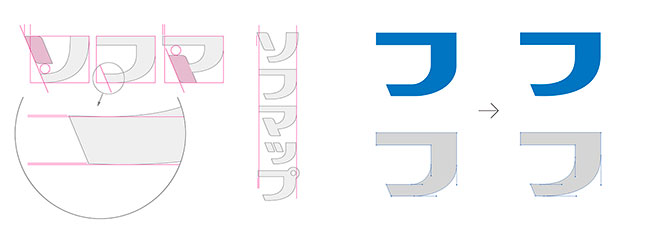

「日本の航空会社で『ソラシド エア(Solaseed Air)』は、私が参画したネーミングのひとつです。これは、『空』という言葉と『種(シード)』という言葉の掛け算ネーミングですが、さらに『ドレミファソラシド』という、音階の語呂合わせでもあるんです。弾むような音の響きと飛行機が上昇するイメージを、言葉遊びで表現したネーミングです」

「あとは、『日清オイリオ』。『OilliO』と書くのですが、上から読んでも下から読んでも読める、ローマ字の回文ですね。『WOWOW』や『AXA』なども同じで、海外ではよくあるネーミングなんですよ。ロゴにした時、シンメトリーになるという効果もありますね。このように、足し算したり掛け算したり、その他の要素をいろいろと組み合わせながらネーミングをつくっているんです。そのネーミングにどのような仕掛けがあるのか考えながら見てみると、面白いですよ」

ネーミングの重要性をもっと伝えたい。その思いから始まった「日本ネーミング大賞」

岩永さんが会長を務める一般社団法人日本ネーミング協会が、2020年から開催しているのが、日本ネーミング大賞です。

「ネーミングの重要性をもっと発信していかなければならないと思い、2018年に一般社団法人日本ネーミング協会を立ち上げました。では、ネーミングの役割や重要性をどう発信していくか。そう考えた時に、どういうネーミングが素晴らしかったのかを評価して、世の中に発表していくのがいいと考えたのです。私たちの想いを伝えながらも、世間の皆様にも興味を持ってもらえるきっかけになるだろうと始めたのが『日本ネーミング大賞』です」

第三回日本ネーミング大賞にて大賞を受賞したのが、カネテツデリカフーズ株式会社の「ほぼカニ」。大賞受賞の理由を岩永さんにうかがいました。

「『ほぼカニ』は、商品の特徴を誰もがわかりやすく表現しているだけでなく、ユニークで驚きのあるネーミングで最終審査会でも好評でした。さらに、その商品自体が、時代のテーマでもある『SDGs』に即した商品であることも受賞理由のひとつです。

ネーミングは、マーケティングの成功に寄与するだけでなく、世の中を明るくする力があるとも考えています。人々が笑顔になれるような『ほぼカニ』という面白いネーミングの商品が、水産資源の保護という時代のテーマを反映している。その点も評価しての受賞でした。ただ『魅力的なネーミングである』ということだけでなく、ネーミングには『商品にかける企業の理念や思い』が込められている、ということに受賞作を通して気付いてもらえたらうれしいです」

「自分が消費者として、ユーザーとしてどういう商品サービスを選ぶのか。これは人それぞれだと思います。たとえばSDGsに関心があれば、そのテーマに即した商品に魅力を感じますよね。ネーミングもそれと同じです。自分の思いに上手に応えてくれるネーミング、それがその人にとって響くネーミング。ですので、自分の視点でネーミングを見て、『こういう風な意味が込められているんだ』と、興味を持ってもらえたらうれしいですし、面白いと思います。ぜひ『ネーミング』に、注目してみてくださいね」

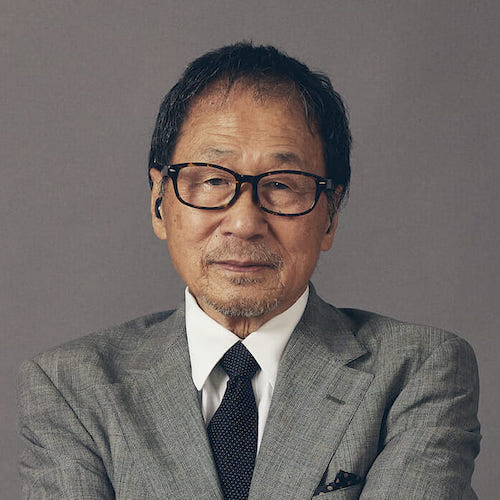

プロフィール

コピーライター・ネーミングクリエイター / 岩永嘉弘

「ネーミング」の第一人者。一般社団法人 日本ネーミング協会 会⻑。東京コピーライターズクラブ会員、ROXCOMPANY代表。代表的なネーミングに、越中褌「JAPANTS」、日立洗濯機「からまん棒」、「東急Bunkamura」、「渋谷MARKCITY」、「SOLASEED AIR」、「日清oillio」、ホンダ「FIT」、大手町「HOTORIA」、大塚製薬「UL・OS」、雑誌「STORY」、駅弁「元気甲斐」他多数。 主な著書に、「最強のネーミング」(日本実業出版社)、「ネーミング全史」(日本経済新聞出版社)、「全てはネーミング」(光文社)などがある。