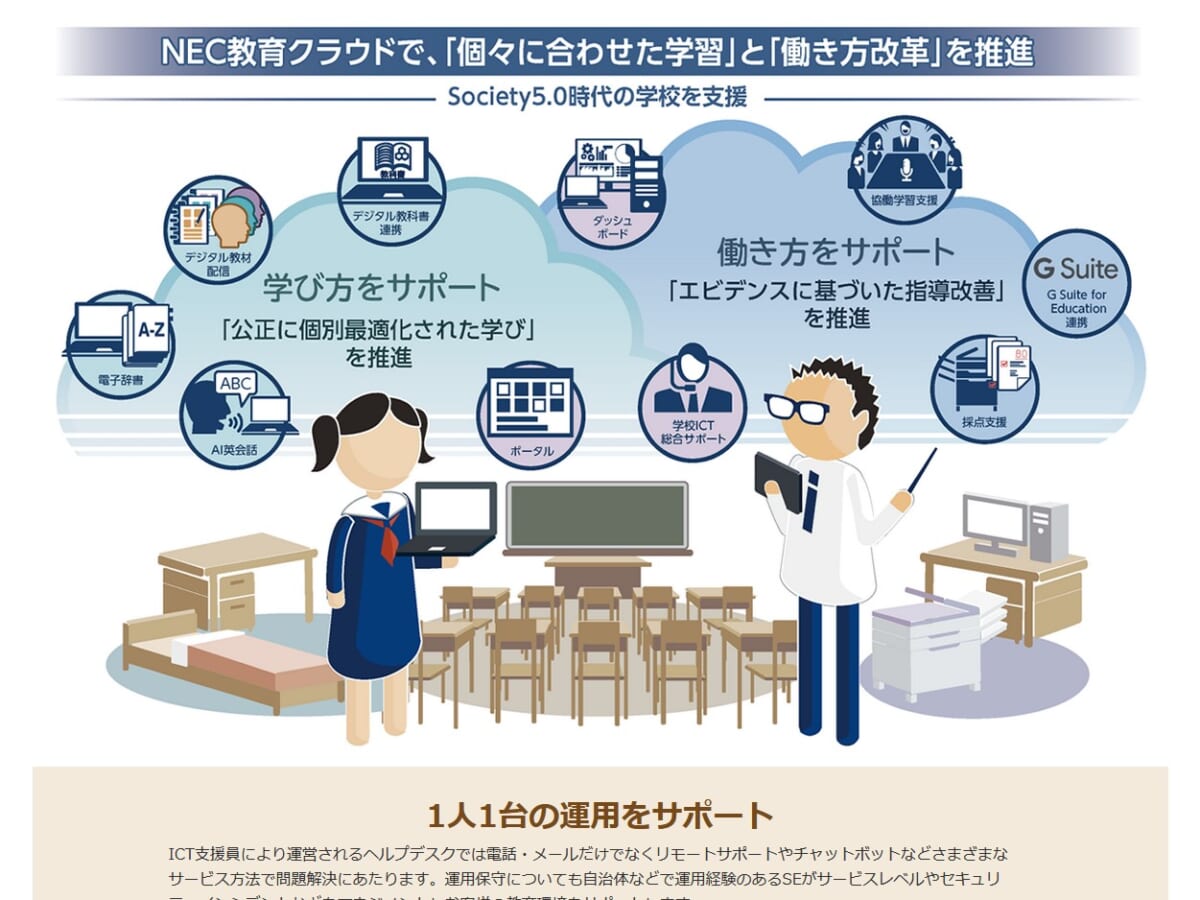

auひかりのマンションタイプはauやUQモバイルとのセット割が利用でき、キャンペーンも豊富なので他社のマンションプランと比べてもオススメできる光回線です。

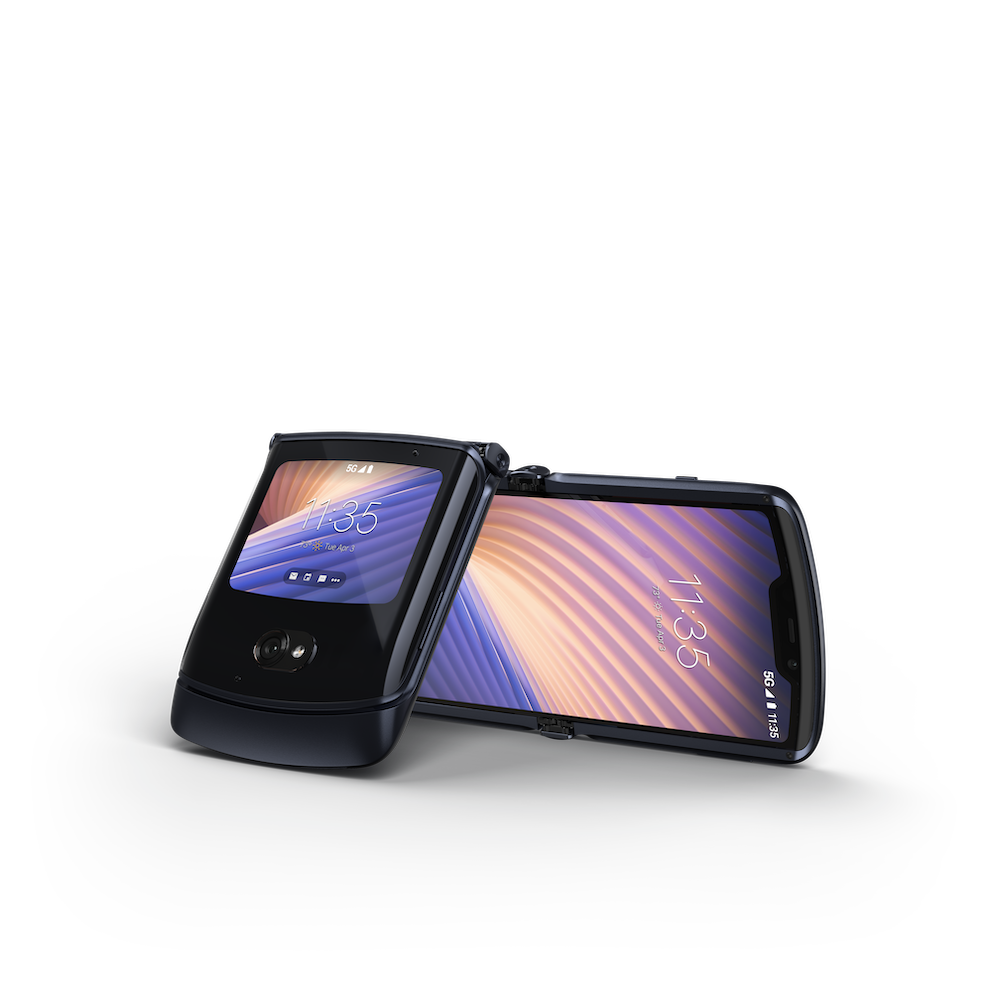

ただし、auひかりマンションはプランが8種類にわかれており、契約者自身が選べなかったり建物によってはそもそも契約できなかったりもしますよ。

今回はauひかりのマンションタイプ8種類の違いやエリア検索方法を解説するぞ!

auひかりマンションのメリットと注意点も以下のとおり解説するから、契約を迷っている人は参考にしてね!

auひかりマンションをどこよりもお得に契約できる窓口も徹底比較して、オススメの契約先を紹介します。

これからauひかりマンションを契約する方や他社回線からの乗り換えを検討中の方は、ぜひ参考にしてくださいね。

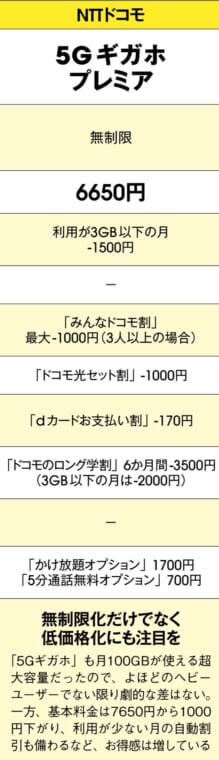

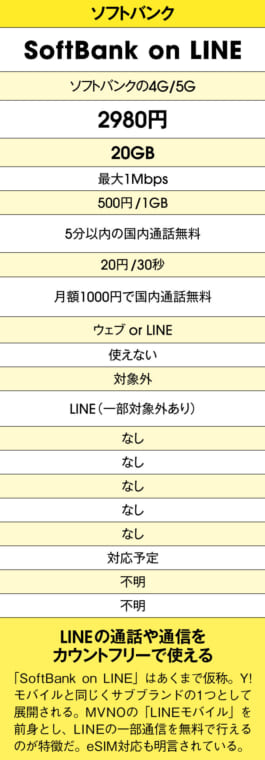

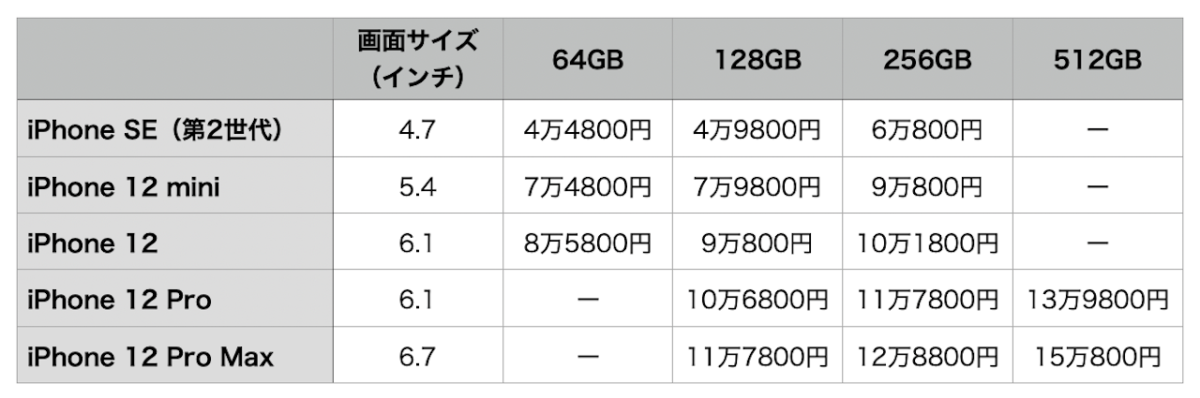

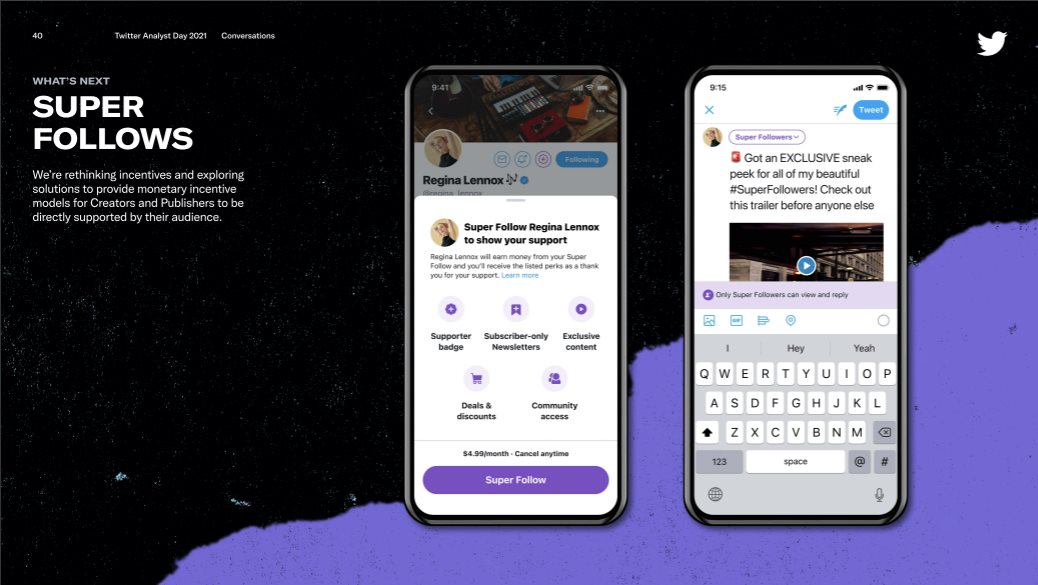

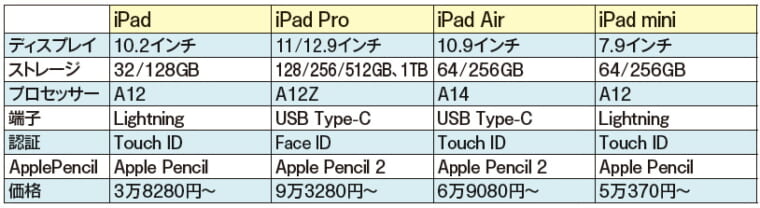

auひかりマンションは8種類!料金や速度の違いを解説

auひかりマンションは、建物によって契約できるプランが決められています。

auひかりマンションのプランは全部で8種類にわかれるぞ!

ユーザー自身が自由にプランを選べないので、申し込み前に各プランの料金を確認しておきましょう。

※価格はすべて税込

プランによって月額料金も最大通信速度も大きく違うんだね!

auひかりマンションのプランは建物に導入されるインターネット回線が、光回線方式・VDSL方式・LAN方式のうちどれを使えるかで決まります。

配線方式は建物の形状や設備などによって決まるから、契約者が自分で選べないんじゃ!

では、さらにくわしくauひかりマンションの配線方式の違いについて紹介していきましょう。

auひかりマンションは3つの配線方式でわかれている

インターネットをマンションで契約する際には、外の電柱などから回線を物件内に引き込み、さらに各戸へ分配しなくてはいけません。

マンション内へ引き込んだ回線をどのような配線方式で各戸へ引っ張るかは、以下の3パターンにわかれますよ。

【インターネット回線の配線方式】

- 光回線方式:各戸まで光回線でつなげる

- VDSL方式:各戸までアナログの電話回線でつなげる

- LAN方式:各戸までLANケーブルでつなげる

auひかりマンションプランごとの配線方式や特徴を表でまとめましたので、確認しておきましょう。

速度を重視したい僕はできれば光回線方式やVDSL方式のタイプGで契約したいな…

のちほど、お住まいのマンションで実際にどのプランが契約できるのか調べる方法を解説しますよ。

auひかりマンションは独立回線だから速い!

お住まいの物件で最大通信速度100MbpsVDSL方式やLAN方式でしか契約できなかった場合でも、auひかりは「比較的速度が速い」とユーザーの評判もよいので安心です。

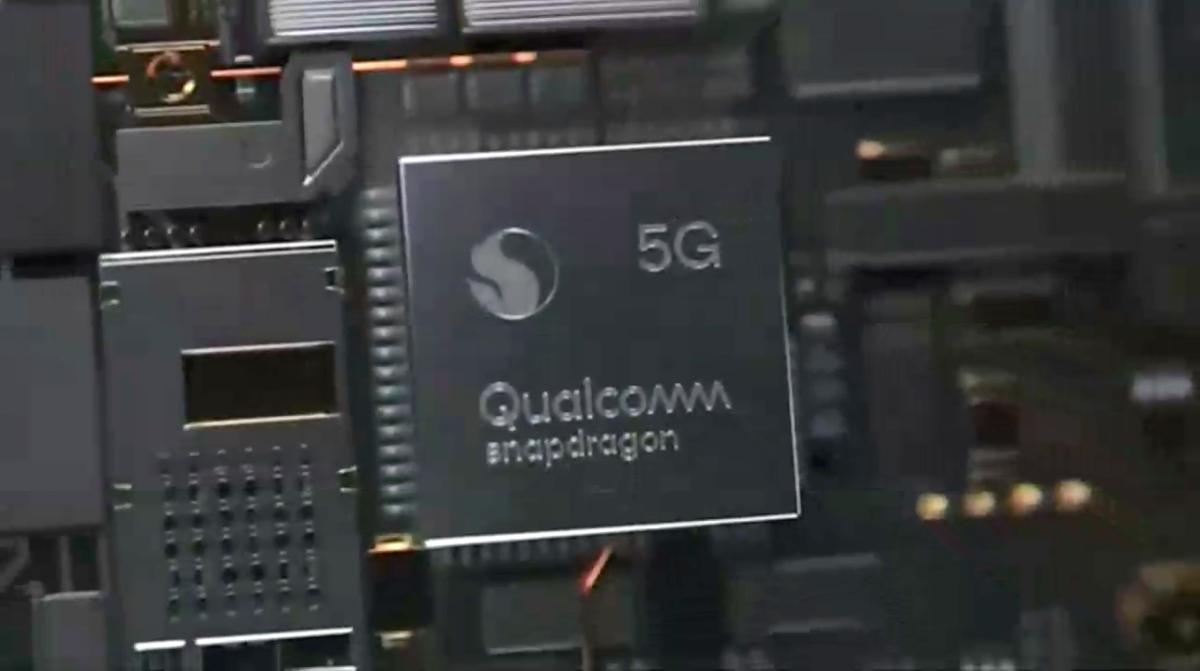

auひかりが速度面で期待できる理由として、自社の独自回線を使っておりauひかりの契約者しか利用しないという点があります。

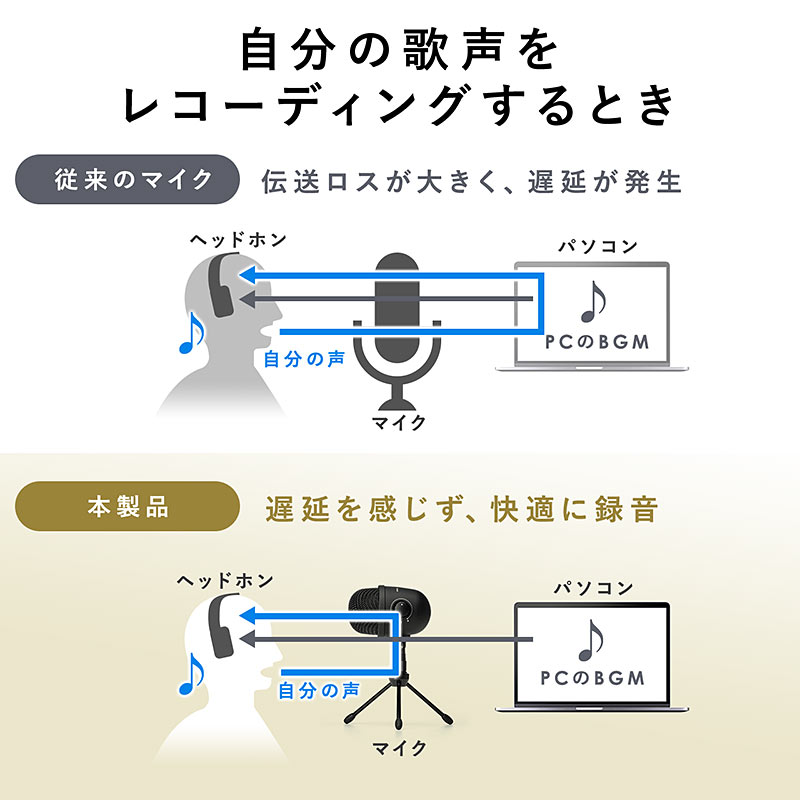

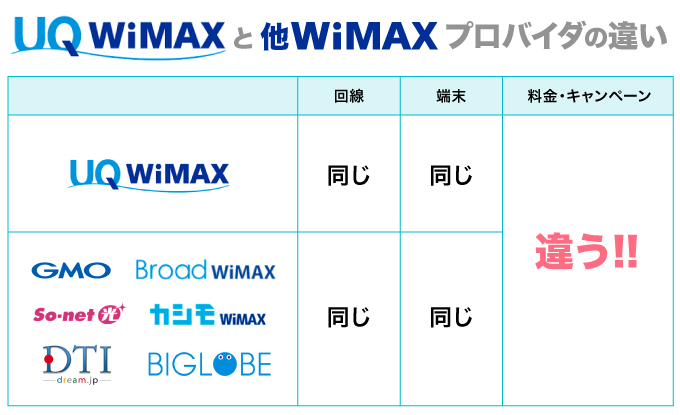

光回線にはNTTの光回線を使う光コラボ回線と自社で敷設した独自回線の2種類があるんじゃ!

独自回線と光コラボ回線には、それぞれ以下の違いがあります。

光コラボ回線はフレッツ光やドコモ光などの人気事業者で共有するため、どうしても回線が混雑しやすく、1社あたりの速度が遅くなりがちです。

しかし、auひかりなら自社がもつ回線をauひかり単体で使用できるため、回線が混雑しにくく速度を保ちやすいというわけです。

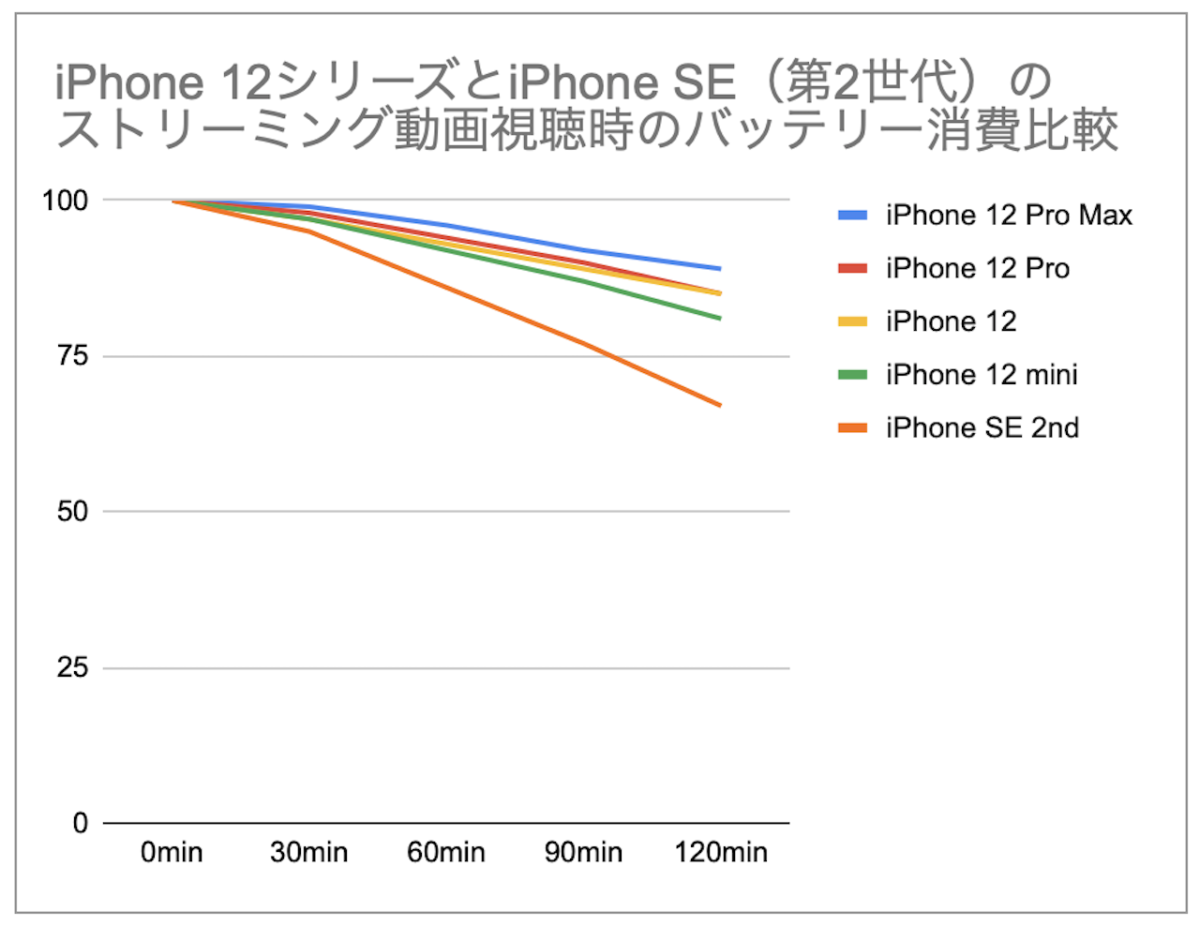

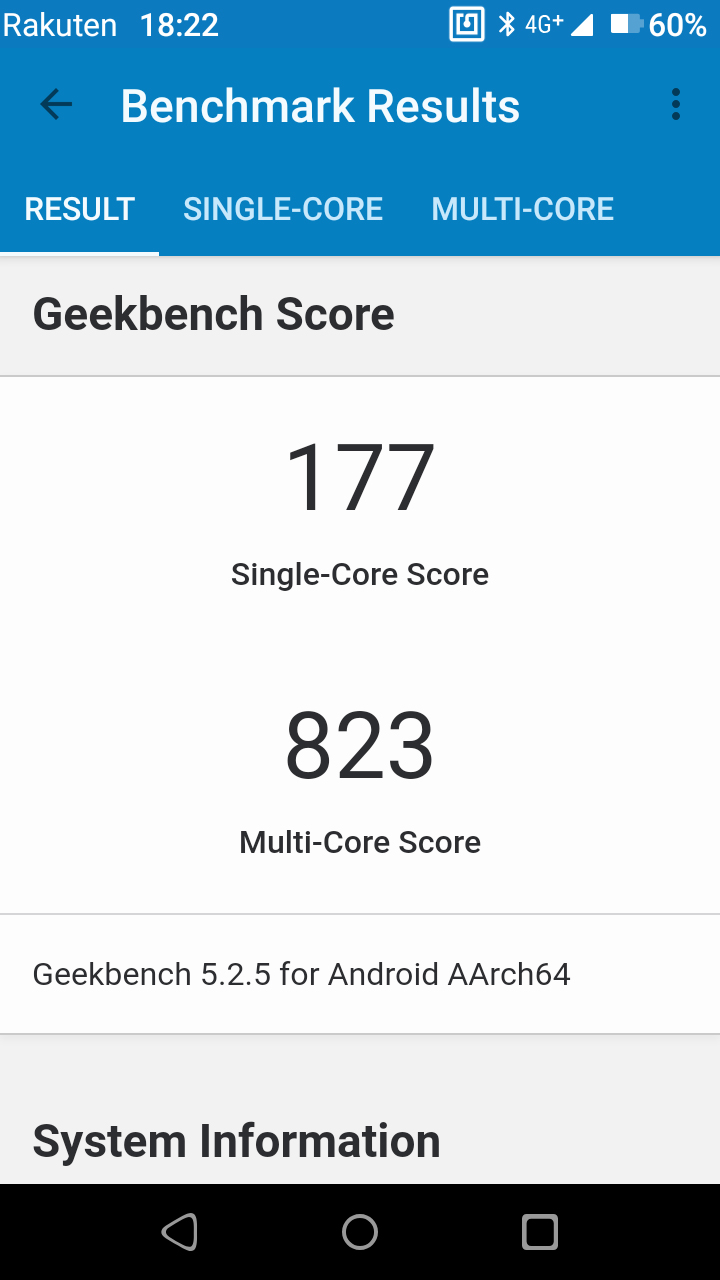

実際にauひかりマンションプランでどれくらいの速度が出ているか、速度測定サイトの「みんなのネット回線速度」で調査してみました。

auひかりのマンションタイプはプランによって最大速度が大きく変わるため、最高値と最低値に差が生まれます。

しかし、下り速度は250Mbps近くの高速な値が出ているため、オンラインゲームや4K以上の高画質動画も十分快適に楽しめますよ。

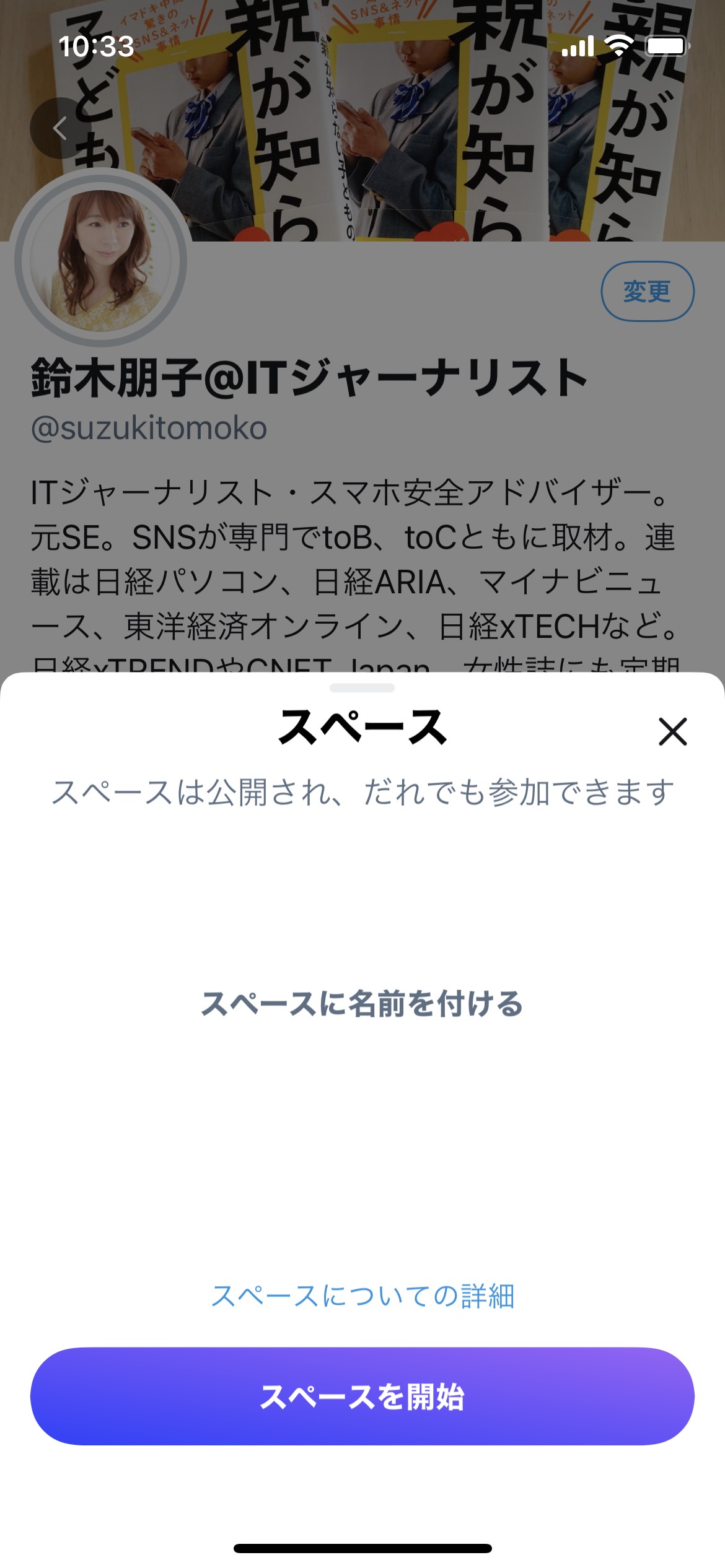

auひかりをマンションで使っている人からも速度に対して満足している声が届いているよ!

VDSL方式のタイプG(最大664Mbps)を契約している方は実測値が432.63Mbpsも出ており、auひかりに乗りかえてよかったと喜んでいますよ。

タイプGは2018年11月から新たに提供されたVDSL方式のプランで、最新の通信規格「G.fast」で接続するので安定した高速通信ができます。

速度重視でauひかりをマンションで契約した人も、速度は十分だったと安心しているようです。

ただし、速度に関する口コミの中には「遅い」という声もいくつかみられます。

auひかりマンションを利用中に速度が遅いと感じたときの対処法も、のちほど紹介しますのであわせてチェックしてくださいね。

auひかりが自分のマンションで使えるか確認しよう!

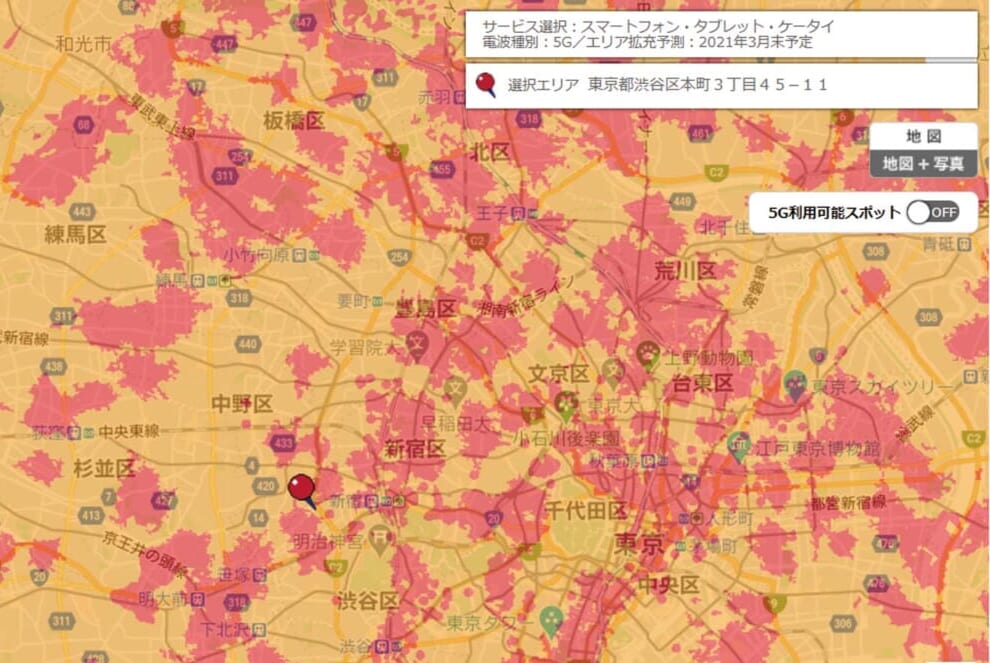

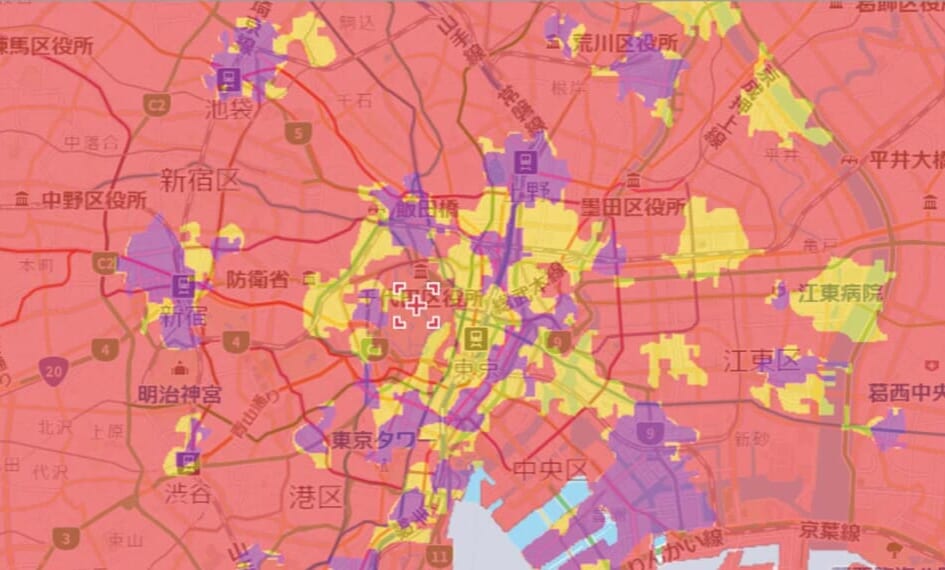

auひかりは自社の独自回線が敷設された地域や物件でしか利用できず、提供エリアが限られています。

お住まいのマンションが提供エリアから外れていると、契約そのものができないよ!

また、auひかりの戸建てタイプが利用できるエリアでもマンション自体にauひかりの設備が導入されていない場合は契約できません。

お住まいのマンションで契約できるプランや配線方式も提供エリア検索をすればわかるので、まずは以下の手順でエリア確認をしておきましょう。

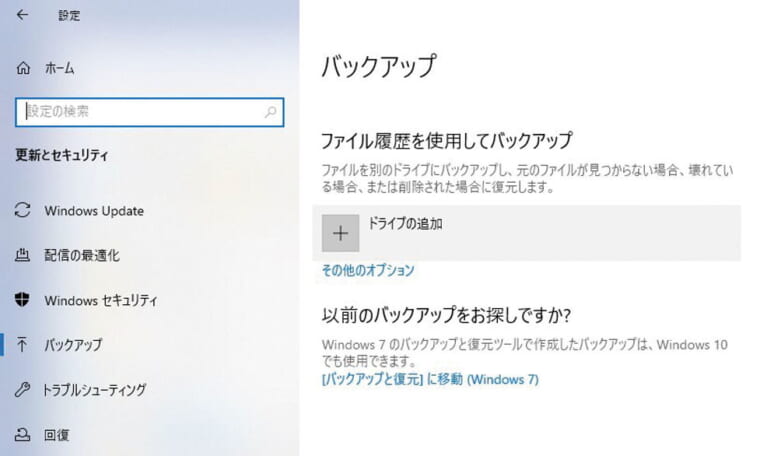

【auひかりのエリア確認方法】

- au公式サイトにアクセスする

- 「提供エリアを調べる」をクリックして、郵便番号を入力後、居住タイプは「マンション・アパートなど」を選ぶ

- 「提要タイプと料金プランの確認」をタップする

- 細かい住所やマンション名を選択する

エリア検索結果の画面でプラン名が表示された人はauひかりを契約できますが、「お客さまの地域で提供可能なマンションがありません。」と表示された人はマンションタイプを契約できません。

マンションタイプが対応していない建物でも、「戸建てタイプ」なら契約できる可能性があるよ!

エリア外なら「戸建てタイプ」で申し込み&利用しよう!

auひかりのマンションタイプではエリア検索でNGが出た人も、大家さんやオーナーの許可が下りれば戸建てタイプを契約できます。

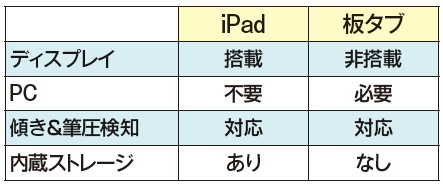

マンションタイプと戸建てタイプの違いは、次のとおりです。

※価格はすべて税込

戸建てタイプは同じ物件の住人と回線をシェアするマンションタイプと違って、自分の家の中に直接引き込んだ光回線を独占して使えるので速度がより速いです。

ただし、月額料金はマンションタイプよりも高くなるので注意しましょう。

開通工事も外壁や室内に穴を開けるなど大掛かりだから、大家さんの許可は必須だよ!

auひかりの開通工事についてはこちらの記事でくわしく紹介しているので、気になった方はあわせて読んでおいてくださいね。

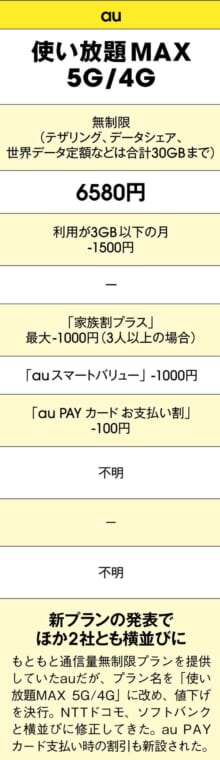

auひかりマンションがお得な理由は4つ

auひかりマンションは他社回線のマンションタイプと比べても、お得に契約できます。

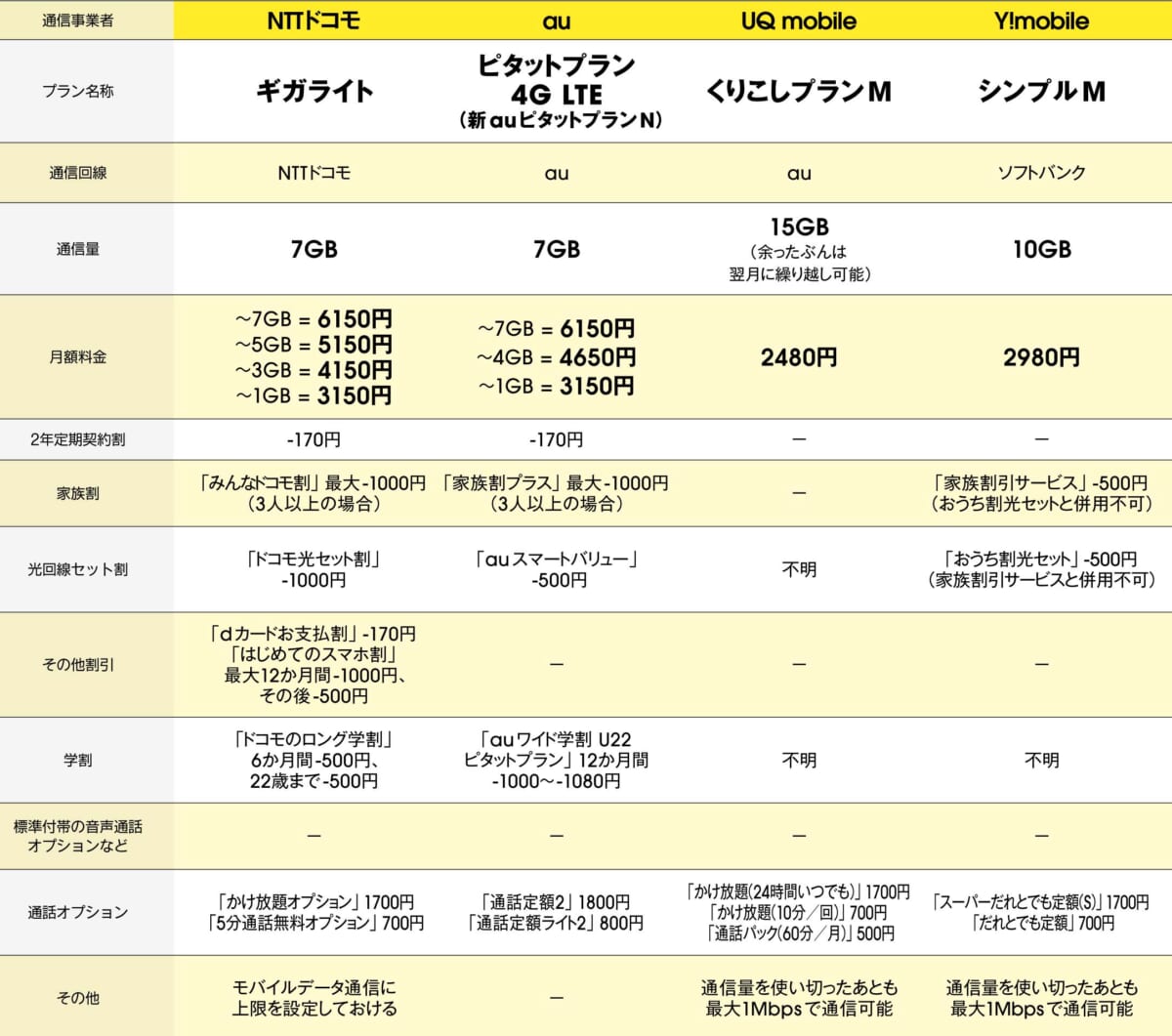

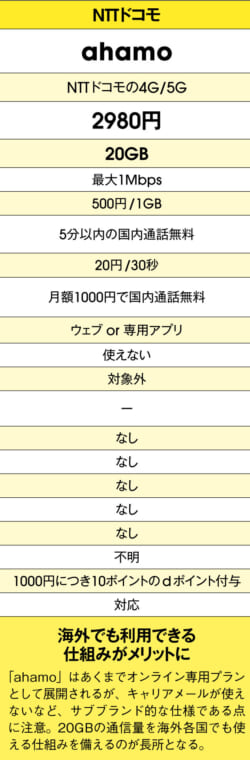

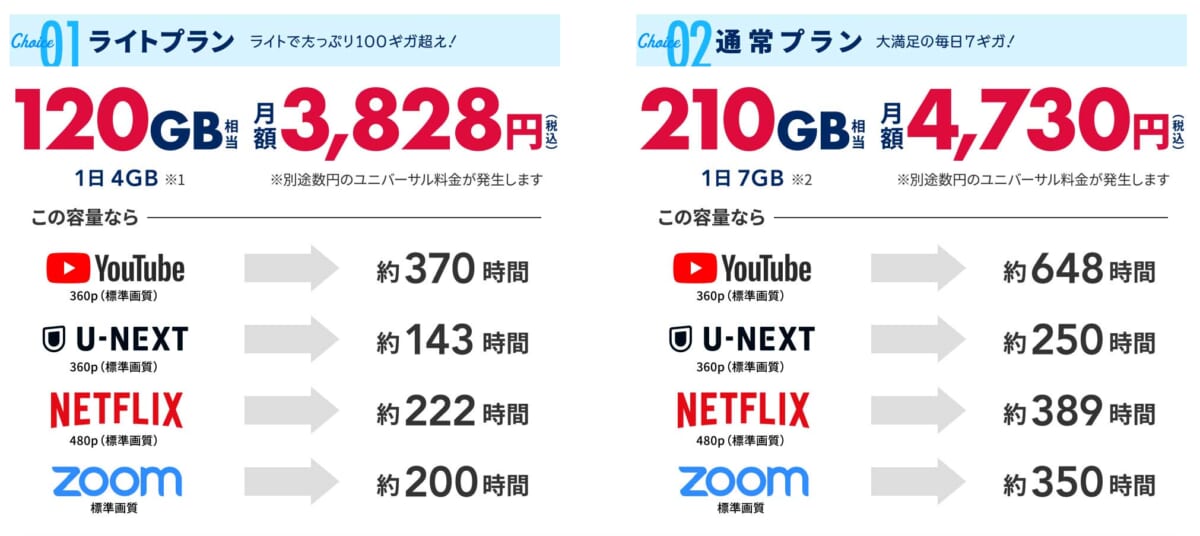

主要光回線10社で月額料金や最新のキャンペーンを比較してみよう!

契約期間に支払う月額料金や初期費用の合計からキャッシュバックや割引額を差し引いた「実質料金」にも注目してね!

※1:価格は税込、1Gbpsプラン(NUROは2Gbpsプラン)、マンションは16契約以上、プロバイダ一体型、光回線+光電話の料金で計算

※2:2年間の実質料金

※3:タイプAの料金を記載

※4:プロバイダSo-netの料金含む

auひかりをVDSL方式(16契約以上)で代理店NEXTから契約した場合、実質料金は1,777円と最安です。

auひかりマンションが他社回線と比べてもお得な理由として、主に以下の4つが挙げられます。

さらにくわしく解説していくので、マンションでどの光回線を選ぼうか迷っている方はぜひチェックくださいね。

開通工事費が実質無料

auひかりマンションタイプを契約した場合、初期費用として以下の料金が発生します。

開通工事の工事費は分割払いで、月額1,375円を24か月間かけて支払います。

しかし、「初期費用相当額割引」が適用され、開通工事費の分割払い額と同じ1,375円が24ヶ月間割引されるので2年間の継続利用で実質無料になりますよ!

戸建てだと「初期費用相当額割引」の適用条件としてひかり電話の加入が必要だけど、マンションならオプション加入なしで割引が受けられるよ!

ただし、2年以内に解約してしまうと残りの工事費を一括で払わなければならないので解約のタイミングに気をつけましょう。

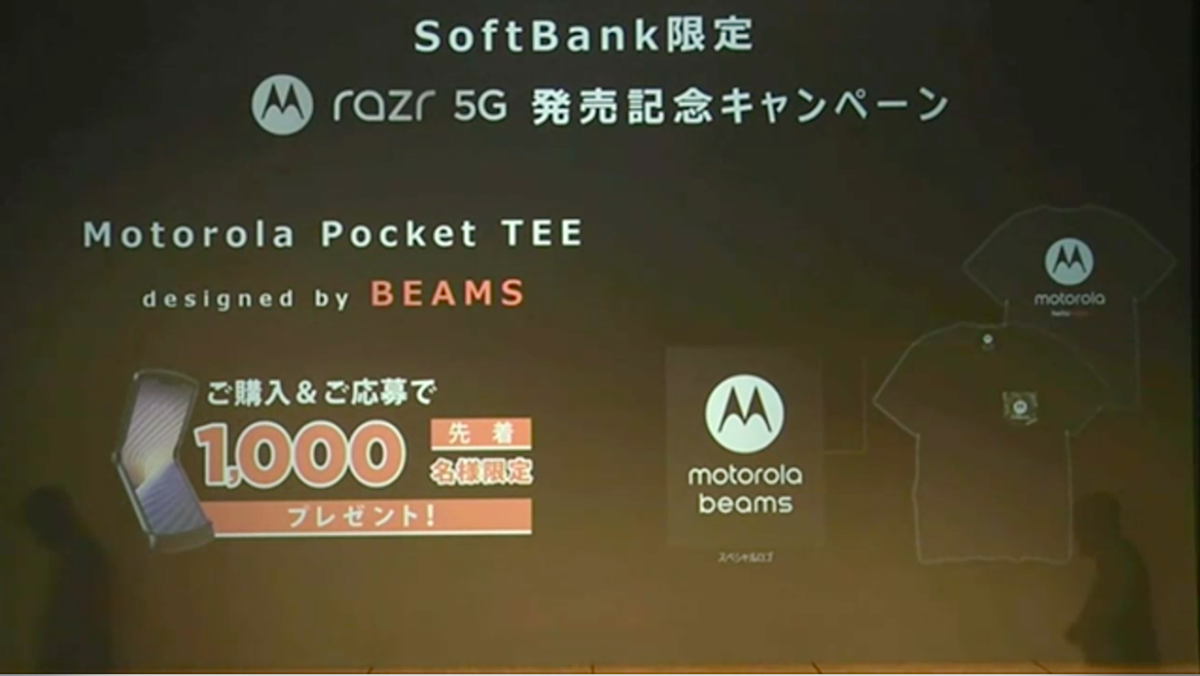

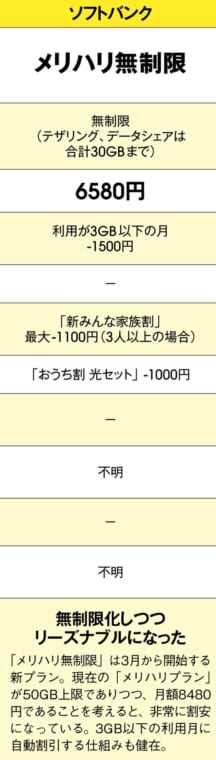

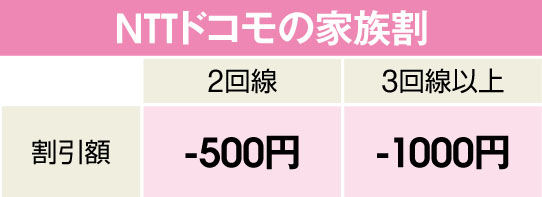

au・UQモバイルとのセット割が適用

auひかりではauやUQモバイルとのセット割が利用できます。

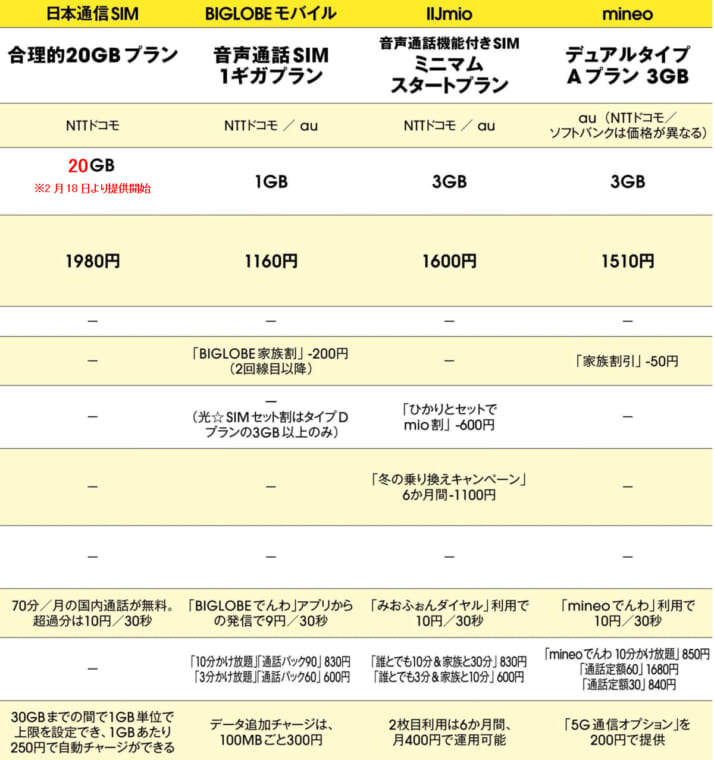

それぞれのセット割の割引額を表でまとめたから、対象になる人はチェックしよう!

※価格は税込、新規受付プランのみ記載

auスマートバリューもUQモバイルとの自宅セット割も、家族間で最大10台まで割引が適用されるのも大きなメリットですよ。

ただし、セット割の適用条件としてauスマートバリューも自宅セット割も以下を満たす必要があります。

- auひかり電話の加入

- 別途セット割の申込み手続きが必要

auひかり電話は月額550円の有料オプションですが、セット割が適用されれば最低でも1台550円の割引が受けられます。

家族の中に同じキャリアのスマホが多いほど割引額はあがるので、契約しても損はないでしょう。

また、セット割の適用には以下の窓口での申込みが必要なので忘れずに行ってくださいね。

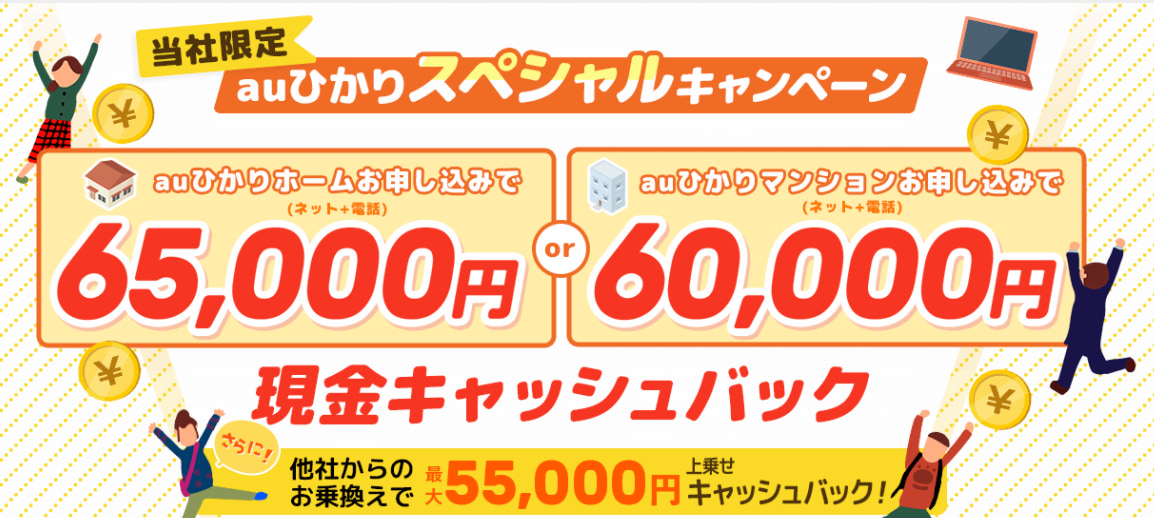

キャンペーン窓口からの申込みで高額キャッシュバック

引用:代理店NEXT

auひかりマンションが申込める窓口の中には、高額のキャッシュバックを用意している会社も多数あります。

せっかくならたくさんキャッシュバックがもらえる窓口を選んで、さらにお得に契約しちゃおう!

※価格は税込

auひかりの申込み窓口は最大70,000円の高額キャッシュバックが受け取れる、代理店NEXTがオススメです。

代理店NEXTのキャンペーン詳細をみてみましょう。

※価格はすべて税込

現金は2回に分けて振り込まれるものの、1回目は4か月後、2回目は5か月後と半年以内に全額受け取れる点もポイントです!

同じく2回に分けてキャッシュバックが振り込まれる「GMOとくとくBB」は、1回目1年後、2回目2年後とすべて受け取れるまで2年もかかるので、その差は歴然といえるでしょう。

メールから申請手続きをしたら最短当日にキャッシュバックが振り込まれるよ!

最大70,000円のキャッシュバックを受取るための条件も、有料オプションの加入はひかり電話のみです。

auやUQモバイルとのセット割を利用したい方は必ず加入しなくてはいけないオプションで、セット割の適用でもキャッシュバックが増額されるのもお得ですよね。

また、プロバイダのSo-netを選ぶと開通後に設定を代理で行ってもらえる「設定サポート」を無料で受けられるのでぜひ利用しましょう。

\最大70,000円キャッシュバック!/

代理店NEXTのキャンペーン詳細をみる

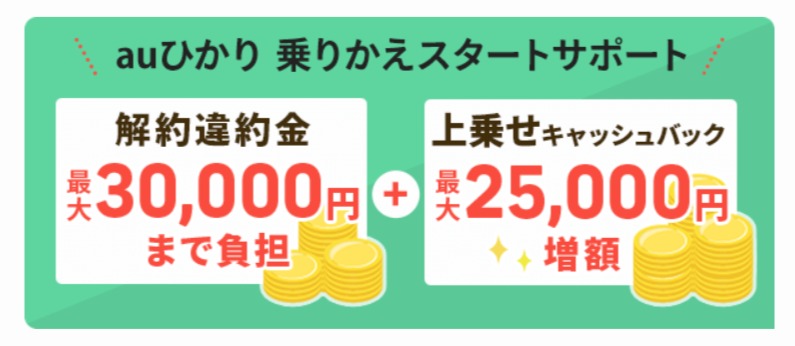

他社違約金を最大55,000円まで負担してくれる

引用:代理店NEXT

auひかりでは公式キャンペーンとして、他社解約違約金最大30,000円キャッシュバックが受けられます。

さらに、代理店NEXTなら違約金負担額が増額され最大55,000円までキャッシュバックしてもらえますよ。

公式だと負担額は最高30,000円だけど、代理店NEXTを通すだけで上限がさらに55,000円まで上がるんじゃ!

他社解約違約金負担キャッシュバックは、下の条件を満たすだけで必ず適用されますよ。

- auひかり申し込み月を含む12ヶ月以内に申請書を送付

- 申請書送付前に、au PAYプリペイドカードを申し込む

- ネット+ひかり電話+電話オプションパック*を24ヶ月継続利用

- *タイプG(G契約)/都市機構GデラックスGは、電話オプションパックEX

乗りかえでauひかりを申込みたい方は、ぜひ利用して解約費用を実質0円に抑えてくださいね。

auひかりマンションの申し込み前に確認したい注意点

auひかりマンションは速度面でも料金面でもメリットが多いですが、申し込む際は以下の注意点も確認しておきましょう。

注意点も踏まえたうえで、自分にとってぴったりの契約先か考えよう!

auひかり未導入の場合は工事許可を取らなければならない

マンションが提供エリア内の地域にあっても、建物にauひかりの設備が入っていない場合は原則auひかりを契約できません。

ただし、マンションのオーナーや管理会社から開通工事の許可が下りれば、戸建てタイプの契約が可能になります。

マンションは勝手に壁へ穴を開けると大問題になってしまいますので、戸建てタイプでauひかりを検討する際には必ず申し込み前に許可を取ってくださいね。

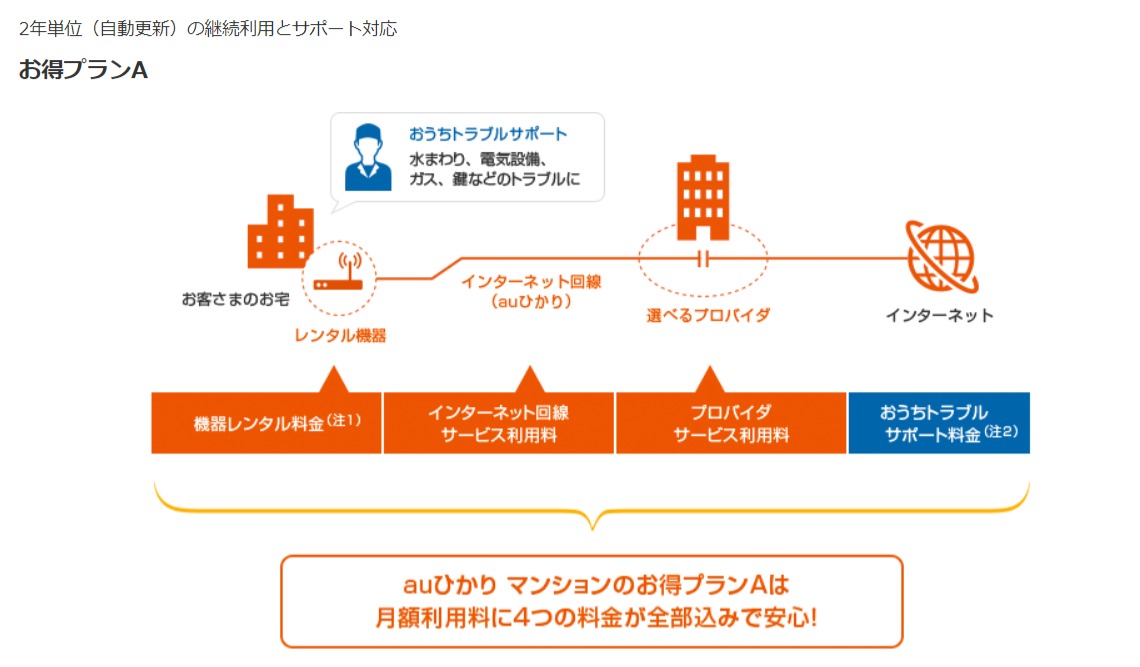

2年以上利用しないと解約費用がかかる

auひかりマンションは契約時に、2年契約と契約期間なしを選びます。

auひかりで2年契約の「お得プランA」を選んでも契約期間なしの「標準プラン」を選んでも、月額料金は変わりません。

しかし、「お得プランA」を選んだ場合は以下のサービスが無料で受けられますよ。

引用:auひかり公式サイト

2年契約で申し込むと月額440円の「おうちトラブルサポート」が無料で利用できるんだ!

ただし、お得プランAでauひかりマンションを契約して2年以内に解約すると、以下の違約金が発生してしまいますよ。

さらに、auひかりマンションの工事費は分割払い期間の24か月以上で実質無料になりますが、2年以内の解約で残りの工事費を一括で支払わなくてはいけません。

工事費の残債を請求されることを考えれば、契約期間なしで申込んだとしても2年間は継続利用しなければ解約費用が発生してしまうので気をつけましょう。

戸建てタイプと料金やキャンペーンが異なる

auひかりは、戸建てタイプとマンションタイプで料金や適用されるキャンペーンが異なります。

※価格はすべて税込

また、窓口独自のキャッシュバックなども戸建てタイプとマンションタイプで金額に差があることもあるので、注意して確認をしましょう。

たとえば、今回オススメ窓口として紹介した代理店NEXTも戸建てでは最大75,000円キャッシュバックとなり、マンションよりも5,000円高いですよ。

それでも代理店NEXTのキャッシュバック額はほかの窓口と比べても、十分高額だからお得なのじゃ!

\最大70,000円キャッシュバック!/

代理店NEXTのキャンペーン詳細をみる

auひかりの悪質な申込窓口もある

auひかりのマンションタイプは公式サイトから申し込むより、独自のキャッシュバックを受け取れる代理店窓口から申し込んだほうがお得です。

代理店窓口から申込んでも、公式キャンペーンがあわせて受け取れるよ!

しかし、代理店によっては次のように悪質な窓口もあるため、窓口を選ぶ際は契約条件をよく確認しておきましょう。

【悪質な窓口の特徴】

- キャッシュバックが100,000円以上と高額

- キャッシュバックの受取申請が複雑

- auひかりへの乗りかえが義務であるかのように伝えてくる

100,000円以上の超高額キャッシュバックを実施している代理店は、特典の内訳に公式の割引額が含まれているケースがほとんどです。

auひかりマンションタイプの場合、どの窓口から申し込んでも以下の公式特典は適用されます。

- 工事費割引:最大33,000円

- 他社解約違約金負担:最大30,000円

上記だけでも63,000円ですから、100,000円のなかに上記の特典を含んでいる会社は実際3万円程度しか還元されないことになりますね。

auひかりには公式特典を含めなくても最大70,000円の現金還元をしてくれる代理店NEXTなどの窓口があるので、申し込む際はしっかり特典額の内訳を確認しましょう。

キャッシュバックを受取るための申請手続きが簡単かもチェックしたいポイントだよ!

上記のツイートにあるように高額のキャッシュバック窓口ほど、申請手続きが面倒だったり複雑だったりしてもらい忘れが起きやすいです。

たとえば申込み時の電話口や届いたメールからキャッシュバック申請をするような窓口を選べば、簡単に手続きをして特典を受け取れますよ。

また、auひかり代理店のなかには執拗な電話で不安をあおり、auひかりの契約を無理にすすめてくるところもあるようです。

上記のツイートにあるように身分を偽ったり、事実とは異なるサービスが受けられるとセールスしてくることもあるので、注意してくださいね。

今回紹介した代理店NEXTなどの窓口は申込みサイトに「auひかり正規販売店」と記載されており、auひかりから優良な代理店だと認められた会社ばかりです。

しっかりとキャンペーン内容なども比較しながら安心できる窓口で申込もう!

auひかりマンションを申し込む手順

auひかりマンションを申し込む手順は、次のとおりです。

基本的にのマンションタイプは物件内にauひかりの設備が導入されていることを前提に契約できるので、申込みから開通までの期間は2週間~1か月以内です。

もし、マンションでも戸建てタイプで契約する場合は、まず物件内にインターネット回線を引き込む必要があるので開通まで1~2か月を目安に考えましょう。

auひかりの契約を決めたら、まずは大家さんや不動産会社に工事業者が入る旨を報告しておくと間違いないぞ!

では、さらにくわしくauひかりをマンションで契約する流れをみていきましょう。

auひかりの提供エリア検索をする

まずは、お住まいのマンションでauひかりの対応状況をチェックしましょう。

【auひかりのエリア確認方法】

- au公式サイトにアクセスする

- 「提供エリアを調べる」をクリックして、郵便番号を入力後、居住タイプは「マンション・アパートなど」を選ぶ

- 「提要タイプと料金プランの確認」をタップする

- 細かい住所やマンション名を選択する

このとき契約できるプランも確認できるので、事前にチェックしておくといいですよ。

お得な窓口から申込み手続きをする

auひかりが物件で利用可能だとわかったら、お得なキャンペーンを受け取れる窓口から申込みましょう。

auひかりのエリア検索ページからそのまま申し込んだら、公式キャンペーンしかもらえないよ!

auひかりの申込みを公式窓口でなく代理店窓口から行うと、公式キャンペーンと一緒に独自の高額キャッシュバックが受取れます。

今回はマンションでも最大70,000円のキャッシュバックが受取れる、代理店NEXTを紹介しました。

代理店NEXTの申込みサイトにアクセスして、[Web申し込み]をタップしましょう。

申込みフォームに住所や氏名などを入力すると、後日オペレーターから契約内容の確認の電話があるのでわからないことや不安なことはその際に尋ねましょう。

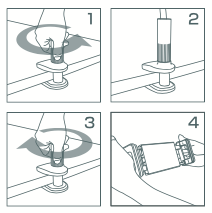

auひかりの開通工事をする

auひかりの申込みが完了したら、KDDIから工事日の調整で連絡があります。

auひかりの開通工事は立会いが必要なので、ご都合のよい日時を指定してくださいね。

建物によって工事内容や施行時間は変わりますが、およそ2時間で完了します。

開通後は契約者が自分で設定などをしなくてはいけないぞ!

開通設定は説明書などをみながら行えば簡単ですが、心配な方は代理店NEXTから申し込めば提携しているプロバイダのSo-netで「訪問サポート」が1回無料で受けられます。

開通日にあわせて利用の申し込みをしておけば、自宅に専門のスタッフが訪問して設定を代行してくれるのでぜひ利用しましょう。

キャッシュバックの受取も忘れずに!

auひかりが無事に開通したら、キャンペーンの申請手続きも忘れずに行いましょう。

たとえば代理店NEXTの場合は、開通から4か月後と5か月後にそれぞれ15日にキャッシュバック申請用のメールが届くので振込用の口座を登録します。

口座を登録すれば、キャッシュバックが早くてその日のうちに振込されますよ。

メールが届いてから45日以内に申請手続きをしなきゃ、キャッシュバックの権利がなくなるから気をつけてね!

また、auひかりの公式キャンペーンである他社解約違約金負担キャッシュバックやau・UQモバイルとのセット割も申請手続きが必要です。

auひかりはキャンペーンが豊富ですがせっかくの特典ももらい忘れると意味がないので、確実に受け取れるよう申請しておいてくださいね。

auひかりマンションに関するよくある質問

auひかりのマンションタイプについて、多くの方から寄せられる質問に答えていきましょう。

auひかりマンションの月額料金は?

auひかりマンションは回線の配線方式によって、8種類のプランにわけられています。

月額料金はどのプランを契約できるかによって異なりますが、物件によって配線方式が決まるので契約者自身が決められませんよ。

auひかり導入済み物件に多いVDSL方式で月額4,180円~だよ!

くわしくは、【auひかりマンションは8種類!料金や速度の違いを解説】の項目で説明しています。

auひかりマンションの提供エリアは?

auひかりマンションが利用できるエリアは、基本的に沖縄県以外の日本全国です。

ただし、あらかじめauひかりの設備が導入済みの物件であることが前提です。

ただし、工事の許可が得られれば未導入マンションでも戸建てタイプで契約できる可能性があるぞ!

くわしいエリア検索方法は【auひかりが自分のマンションで契約可能か確認しよう!】の項目で紹介しているので、ご覧ください。

auひかりマンションのオススメ窓口は?

auひかりは独自キャッシュバックを用意している申込窓口も多く、公式キャンペーンとも併用できるのでよりお得な契約先を選ぶべきです。

今回はマンションでも最大70,000円のキャッシュバックが最短4か月後に受け取れる代理店NEXTをオススメしました。

【キャンペーン窓口からの申込みで高額キャッシュバック】の項目でキャンペーン窓口比較を行っていますので、参考にしてくださいね。

auひかりの速度が遅いときはどうしたらいい?

マンションのauひかりが遅いと感じたときは、原因をもとに以下の対処法を試してみましょう。

auひかりは自社の設備を使う独自回線ですが、共有部分まで引き込んだ光ファイバーを契約者全員で共有するため、マンション内の利用者が多いと速度が落ちやすくなります。

しかし、上記の対処法を試すことでいくらか速度は速くなりますので、ぜひ参考にしてみましょう。

インターネットの速度を改善する方法はこちらの記事でくわしく紹介しているので、ご覧ください。

auひかりマンションの問合せ先は?

auひかりについて問合せをしたいときは、以下の窓口で受け付けています。

【auひかりの問合せ一覧】

- 総合サポート:0077-7023(9時~18時、年中無休)

- 設定方法や故障など:0077-7084(9時~18時、年中無休)

- メールやLINEでの問合せ

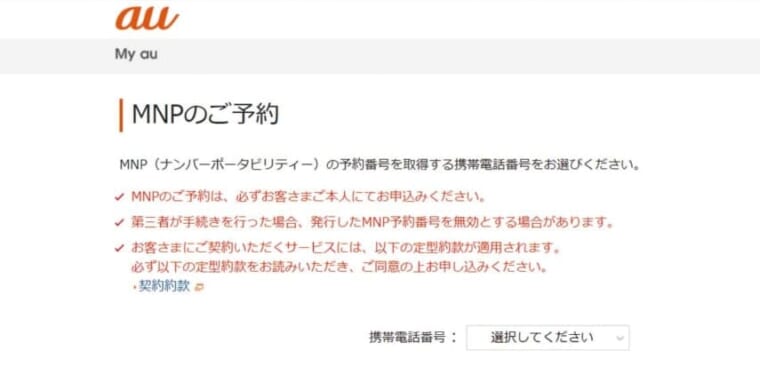

また、契約内容の確認やオプションの解約などはMy auで24時間できますので利用しましょう。

代理店のキャッシュバックなどの問合せは契約した会社でしか受け付けていないので、電話番号などは必ず控えておいてくださいね。

まとめ

今回はauひかりのマンションタイプについて、以下のとおりメリットと注意点を紹介しました。

auひかりマンションは建物によって契約できるプランが決まっていたり、提供エリアを確認する必要がありますが、利用できれば高額のキャッシュバックなども受けられてお得です。

今回はauひかりの申込み窓口6社を比較し、最大70,000円のキャッシュバックが受け取れる代理店NEXTをオススメしました。

マンションで光回線の契約を検討している方は、他社回線と比べても安く利用できるauひかりをぜひチェックしてみてくださいね。

現在お住まいのマンションで、「auひかりを使いたいな」と考えている方は多いと思います。

auひかりのマンションプランは、沖縄県以外ならどの都道府県でも契約可能です。

しかし、建物によっては使えない場合もあるため、申し込みを検討している人は、まずご自身のマンションで利用できるかを確認しましょう!

申し込みをしたあとにエリア外とわかった場合は、無駄に時間と手間を失う羽目になるよ

だから、後悔しないためにしっかり確認をしなければいけないんだね!

auひかりマンションの平均速度は、2022年1月時点で201.7Mbpsです。

また料金も2,585円から利用することが可能です!

auひかりのマンションプランは、料金も安く、速度も速い回線なので、おすすめですよ。

今回は、auひかりのマンションタイプのプランや料金、注意点などについて、わかりやすく解説していきます。

マンションによって変わるauひかりの料金

auひかりマンションタイプは、建物によって契約できるプランが決められています。

ユーザー自身が自由にプランを選べないので、申し込み前に各プランの料金を確認しておきましょう。

※価格はすべて税込

ここでauひかり以外の他社と比較をしてみましょう。

※実質月額料金と総額料金は、割引後の金額となります

※1:フルコミットから申し込みをした場合

このように他社と比較をしても、auひかりは安いことが分かります。

auひかりマンションプランが申し込める窓口は多くありますが、そのなかでもフルコミットが断トツでおすすめです!

フルコミットは契約時の電話で申請すれば、マンションタイプでも戸建てタイプと同額の60,000円を最短翌月に振り込んでもらえます。

もしauひかりのマンションプランを申し込む際は「フルコミット」から申し込みましょう。

フルコミットの詳細はこちらから

気になるauひかりマンションの速度を口コミから分析

auひかりマンションプランの速度を、「みんなのネット回線速度」で調査してみました。

2022年1月から直近30件の平均値は、以下のとおりです。

auひかりのマンションタイプはプランによって最大速度が大きく変わるため、最高値と最低値に差が生まれます。

しかし、平均値は191~193Mbpsとじゅうぶんに出ているため、Twitterの口コミを見ても多くの方が満足しているようです。

この方の実測値は上の平均値より低めですが、常に84Mbps前後の速度が出ているとツイートしていますね。

auひかりは独自回線なので、ネットユーザーが増える18時以降(ゴールデンタイム)でも、速い速度が安定的に供給される点は大きな特徴です。

この方は最大1Gbpsのマンションギガを契約しており、実測値は633Mbpsも出ていますね!

auひかりマンションタイプのうち、ギガとミニギガは共有部分から各戸まで光ファイバーを通してくれるため、マンションプランのなかでも速い実測値を出せます。

このあとのツイートで「161MBのゲームアプリを2秒でダウンロードできた!」とあるので、633Mbpsはかなり速いことがわかりますね。

この方は最大100MbpsのタイプVを契約していますが、18時以降にもかかわらず50Mbpsが出ています。

上限100Mbpsと聞くとかなり遅いイメージがありますが、auひかりは独自回線で光コラボより利用者が少ないため、ゴールデンタイムでもじゅうぶんな速度が出せるんですね。

ユーザーの口コミを見ると、auひかりマンションタイプは独自回線のよさが光る内容となっていました。

ただし、平均値の表を見ると、最低値にかなり低い数値も出ています。

そこで次の項目では、独自回線と光コラボの違いや、速度が遅い場合の対処法について見ていきたいと思います。

auひかりは独自回線で安定&速度が速く安心!

インターネットには、光コラボ回線と独自回線の2種類があり、それぞれ以下の違いがあります。

このうち、auひかりは独自回線です。

独自回線は、自社回線を自社のみで使用できる点が大きなポイントとなります。

光コラボ回線は、フレッツ光が所有する回線を多数の事業者で共有するため、どうしても1社当たりの速度が遅くなりがちです。

しかし、auひかりなら自社がもつ回線をauひかり単体で使用できるため、光ファイバーの稼働率も高く、速度を保ちやすいというわけです。

だから、auひかりはどの時間帯でも速度が速く安定しているんだね!

もし速度が遅いと感じた場合の対処法

マンションのauひかりが遅いと感じたときは、原因をもとに以下の対処法を試してみましょう。

auひかりはいくら独自回線でも、共有部分まで引き込んだ光ファイバーを契約者全員で共有するため、マンション内の利用者が多いと速度が落ちやすくなります。

ですが、上記の対処法を試すことでいくらか速度は速くなりますので、ぜひ参考にしてみましょう。

auひかりが自分のマンションで使えるか確認しよう!

auひかりは限定地域で使えるインターネット回線なので、お住まいのマンションが提供エリアから外れていると、契約そのものができません。

したがって、マンションでauひかりを使いたいと考えている人は、申し込み前にご自身のマンションでauひかりが使えるか、下記手順で確認しておきましょう。

【確認方法】

- au公式サイトにアクセスする

- 「提供エリアを調べる」にて、郵便番号を入力後、居住タイプは「マンション・アパートなど」を選ぶ

- 「提要タイプと料金プランの確認」をタップする

- 細かい住所やマンション名を選択する

次のページでプラン名が表示された人はauひかりを契約できますが、「お客さまの地域で提供可能なマンションがありません。」と表示された人は、マンションタイプを契約できません。

マンションタイプが対応していない建物でも、「戸建てタイプ」なら契約できる可能性があるよ!

エリア外なら「戸建てタイプ」で申し込み&利用しよう!

エリア検索でNGが出た人も、大家さんやオーナーの許可が下りれば戸建てタイプを契約できます。

マンションタイプと戸建てタイプの違いは、次のとおりです。

※価格はすべて税込

この表からもわかるとおり、戸建てタイプはマンションタイプより料金が高くなります。

しかし、関西・東海・沖縄県以外のマンションであれば、マンションタイプがエリア外と判定された建物でもauひかり導入可能です!

エリア外のマンションでもauひかりを使いたい人は、ぜひ戸建てタイプも検討してみましょう。

auひかりマンションの申し込み前に確認したい注意点

auひかりマンションタイプを申し込む際は、事前に次の点を確認しておきましょう。

マンションが対応エリアに入っているかどうか

冒頭でもお話したとおり、マンションタイプは基本的に沖縄県以外で契約できますが、建物によっては契約できない場合があります。

必ず申し込み前に「au公式サイト」でお住まいのマンションを検索し、auひかりのマンションタイプが契約できるかチェックしておきましょう。

auひかり未導入の場合は工事許可を取らなければならない

マンションが提供エリア内にあっても、建物にauひかりの設備が入っていない場合は、原則auひかりを契約できません。

ただし、マンションのオーナーや管理会社から開通工事の許可が下りれば、戸建てタイプの契約が可能になります。

マンションは勝手に壁へ穴を開けると大問題になってしまいますので、このケースに当てはまる場合は、必ず申し込み前に許可を取ってくださいね。

悪質な申込窓口ではないか今一度条件を確認しよう

auひかりのマンションタイプは公式サイトから申し込むより、代理店窓口から申し込んだほうがお得です。

しかし、代理店によっては次のように悪質な窓口もあるため、窓口を選ぶ際は契約条件をよく確認しておきましょう。

【悪質な窓口の特徴】

- キャッシュバックが10万円など非常に高額

- キャッシュバックの受取申請が複雑

- auひかりへの回線切替が義務であるかのように伝えてくる

実際に、上のような窓口からauひかりを契約してしまった方は、以下のようなツイートをしています。

この方が利用した窓口は、契約から10ヶ月後の1ヶ月間にご自身で専用URLへアクセスし、その後も書類を送るなど受け取りまでの行程が複雑ですね。

キャッシュバックがもらえる点は魅力的ですが、auひかりには後日申請不要でさらに高いキャッシュバックをもらえる窓口があります。

代理店を利用する際は、キャッシュバックの申請方法まで細かくチェックしておくと安心ですよ。

この方は、auひかりを名乗る代理店から電話勧誘を受けたようですが、「auひかりに乗り換えないと危険だ!」と不安をあおられています。

auひかり代理店のなかには、執拗な電話で不安をあおり、auひかりの契約を無理にすすめてくるところもあるようです。

このツイートにあるような事実は一切ありませんので、もし同じような電話がかかってきたとしても無視をしましょう。

また、10万円など超高額キャッシュバックを実施している代理店は、内訳に公式の割引が含まれているケースがほとんどです。

auひかりマンションタイプの場合、どの窓口から申し込んでも以下の公式特典は適用されます。

【公式特典】

- 工事費割引:最大33,000円

- 他社解約違約金負担:最大30,000円

上記だけでも63,000円ですから、10万円のなかに上記の特典を含んでいるところは、実際3万円程度しか還元されないことになりますね。

auひかりには、公式特典を含めなくても5万円以上の現金還元をしてくれる窓口があるので、申し込む際は、そのような場所を利用しましょう。

工事費を無料にするなら必ず2年以上利用する

auひかりマンションタイプの工事費は33,000円となっており、1,375円を24回分割で支払っていきます。

しかし、ネットとひかり電話を同時契約すると、自動的に24ヶ月間1,375円が毎月引かれていくため、2年間契約し続けることで工事費は実質無料になります。

2年以内に解約してしまうと、残りの工事費は一括で支払わなくてはないといけなくなる…!

工事費を無料にしたいのであれば、最低でも2年は使い続けなければいけないんだね。

戸建てプランと料金プランやキャンペーンが異なる

auひかりは、戸建てタイプとマンションタイプで料金や使用できるキャンペーンが異なります。

※価格はすべて税込

窓口によっては、戸建てタイプとマンションタイプを別ページで掲載していることもあります。

窓口独自のキャッシュバックなども、戸建てタイプとマンションタイプで金額に差があることもあるので、注意して確認をしましょう。

auひかりマンションなら「フルコミット」からの申し込みがおすすめ!

auひかりマンションタイプは、以下のようにさまざまな窓口から申し込めますが、利用するなら「フルコミット」です。

フルコミットは契約時の電話で申請すれば、マンションタイプでも戸建てタイプと同額の60,000円を最短翌月に振り込んでもらえます!

※価格はすべて税込

フルコミットからマンションタイプを申し込むと、実質料金などは次のようになります。

※価格はすべて税込

そんなフルコミットのおすすめポイントはこちらです!

フルコミットの詳細はこちらから

おすすめポイント①:最大60,000円のキャッシュバックの受け取りが簡単

フルコミット最大の独自特典は、ネット+ひかり電話の申し込みだけでもらえる60,000円キャッシュバックです!

申請は申し込み後、折り返しかかってくる電話で振込先をオペレーターに伝えるだけなので、とても簡単に受け取れますよ。

おすすめポイント②:キャッシュバックが最短翌月とスピーディー

現金は2回に分けて振り込まれるものの、1回目は翌月、2回目も4ヶ月と半年以内に全額受け取れる点もポイントです!

同じく2回に分けてキャッシュバックが振り込まれる「GMOとくとくBB」は、1回目1年後、2回目2年後とすべて受け取れるまで2年もかかるので、その差は歴然といえるでしょう。

キャッシュバックはもらい忘れると結局実質料金が高いままのため、フルコミットのように短期間ですぐにもらえるところが最適です。

おすすめポイント③:サポート対応が親切

フルコミットはサポートセンターの対応も高評価を得ています。

この方も、フルコミットの対応はよかったとツイートしています。

代理店のなかには契約をすすめることに必死で、ユーザーの質問や疑問をないがしろにするところもあります。

フルコミットならこちらが疑問に思う点もきちんと対応してくれるため、ユーザーからすると安心感が高いですね!

契約時に困ったことがあったら、下記サポートセンターへ気軽に相談してみましょう。

おすすめポイント④:工事費が実質無料

auひかり公式の工事費無料特典は、フルコミットから申し込んでも適用されます。

マンションタイプの場合、工事費は33,000円で、1,375円を24分割で払います。

しかしひかり電話を一緒に契約すれば、毎月1,375円が24ヶ月間割引され、2年間の継続利用で実質無料になるわけです!

ただし、2年以内に解約してしまうと残りの工事費を一括で払わなければならないので、2年以内の解約はおすすめしません。

おすすめポイント⑤:他社違約金を最大30,000円まで負担してくれる

auひかり公式の違約金負担特典も、もちろん使えます!

公式だと負担額は最高30,000円ですが、フルコミットを通すだけで上限がさらに55,000円まで上がるため、違約金が30,000円以上になる人も安心です。

こちらの特典は、下の条件を満たすだけで必ず適用されますよ。

【適用条件】

-

- auひかり申し込み月を含む12ヶ月以内に申請書を送付

- 申請書送付前に、au PAYプリペイドカードを申し込む

- ネット+ひかり電話+電話オプションパック*を24ヶ月継続利用

- *タイプG(G契約)/都市機構GデラックスGは、電話オプションパックEX

auひかりマンションを申し込む手順

auひかりマンションを申し込む手順は、次のとおりです。

1.au公式サイトにアクセスし、「エリア確認」をする

まずはお住まいのマンションの対応状況をチェックしましょう。

このとき契約できるプランも確認できるので、事前に見ておくといいですよ。

2.フルコミットにアクセスし、「Webお申し込みする」をタップする

auひかりのマンションタイプをもっともお得に申し込めるのは、フルコミットです。

申し込みボタンタップ後は、住所氏名などを入力し、希望連絡日に電話がかかってくるのを待ちましょう。

3.折り返しかかってくる電話で、現金の振込先を伝える

2で入力した日時にオペレーターから電話がかかってきます。

申し込み内容を再度確認し、最後に現金の振込先を伝えましょう。

以上でキャッシュバック申請は完了です!

4.工事日を調整する

建物によって工事内容や施行時間は変わりますが、およそ2時間で完了します。

ただし、auひかりは工事に立ち会いが必要なので、日程調整を行いましょう。

5.工事完了後、ネットが開通する

工事が完了した直後からネットが使えるようになります。

パソコンやスマホなどをネットにつないでみましょう。

6.翌月に最大40,000円、4ヶ月後に20,000円が振り込まれる

フルコミットのキャッシュバックは、2回に分けて振り込まれます。

ただし、すでに申請は完了しているので、ユーザーは待つだけです!

まとめ

auひかりのマンションタイプは、沖縄県以外ならどの都道府県でも申し込めます。

しかし、建物によっては使えない場合もあるため、申し込みを検討している人は、まず公式サイトでエリア確認を行いましょう。

エリア外と表示されても、管理会社の許可が下りればマンションで戸建てタイプを契約することも可能です。

許可を得ることは簡単ではありませんが、可能性はゼロでないので、エリア外でも一度交渉してみましょう。

マンションタイプは建物によって契約できるプランが割り振られており、自由にプラン変更はできません。

とはいえ、いずれも口コミを見る限り快適に利用できていますので、どのプランになっても問題ないでしょう。

申し込む際はフルコミットを窓口に指定し、ぜひ60,000円の現金をもらってくださいね!

フルコミットの詳細はこちらから

(Broad WiMAXの場合)

(Broad WiMAXの場合)

(代理店NEXTの場合)

(代理店NEXTの場合)

(代理店フルコミットの場合)

(代理店フルコミットの場合)

(@aqaclo)

(@aqaclo)