特定ジャンルの製品に特化した「専門ショップ」は、ツウ好みの品揃えや、スタッフの深い知識が魅力だ。全幅の信頼をおいてショッピングを楽しめる。各ジャンルで名うての専門店と、その特徴を紹介!

※こちらは「GetNavi」 2020年12月号に掲載された記事を再編集したものです。

【No.1】世界最大級の品揃えに加えて製品レビューの質と量も圧巻!

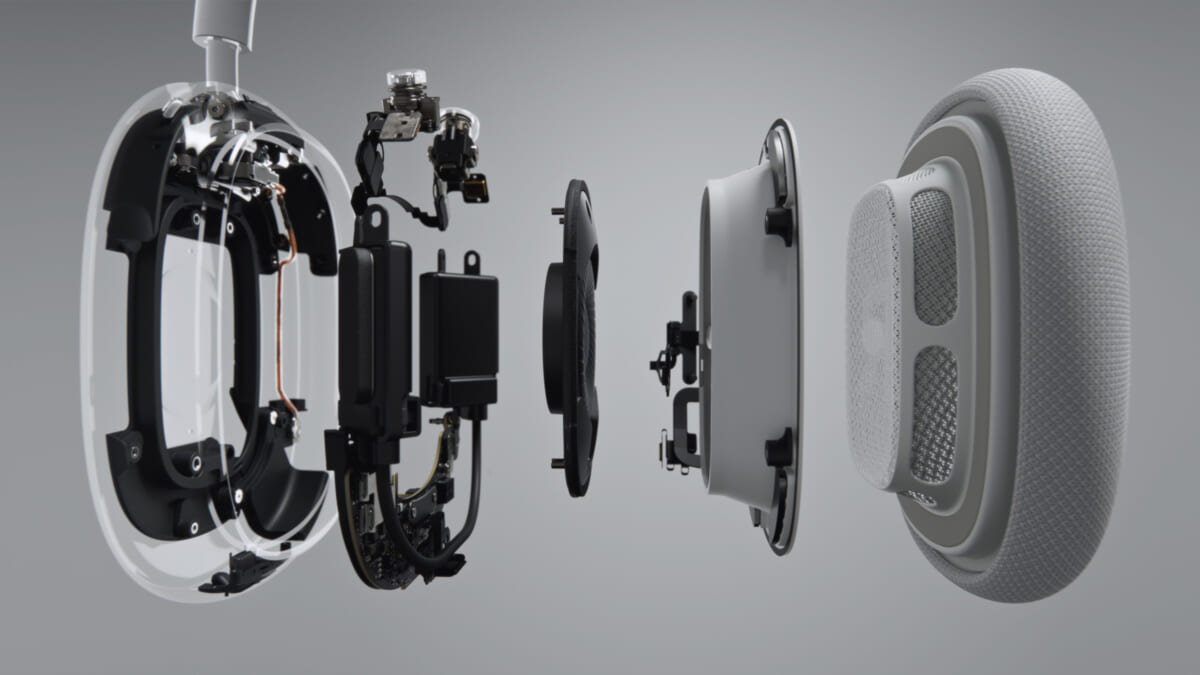

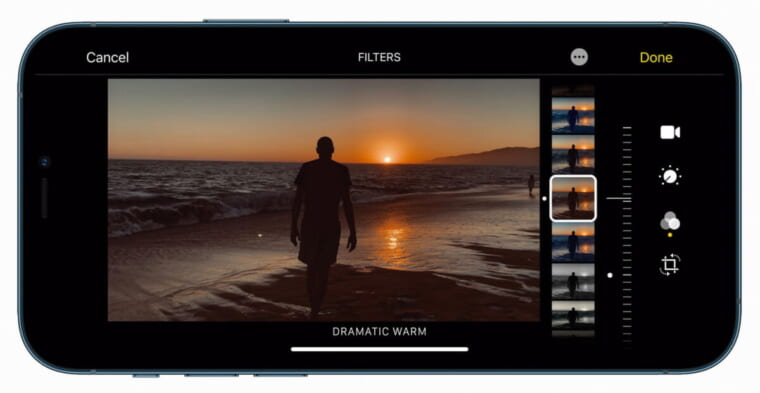

[ポータブルオーディオ]

e☆イヤホン WEB本店

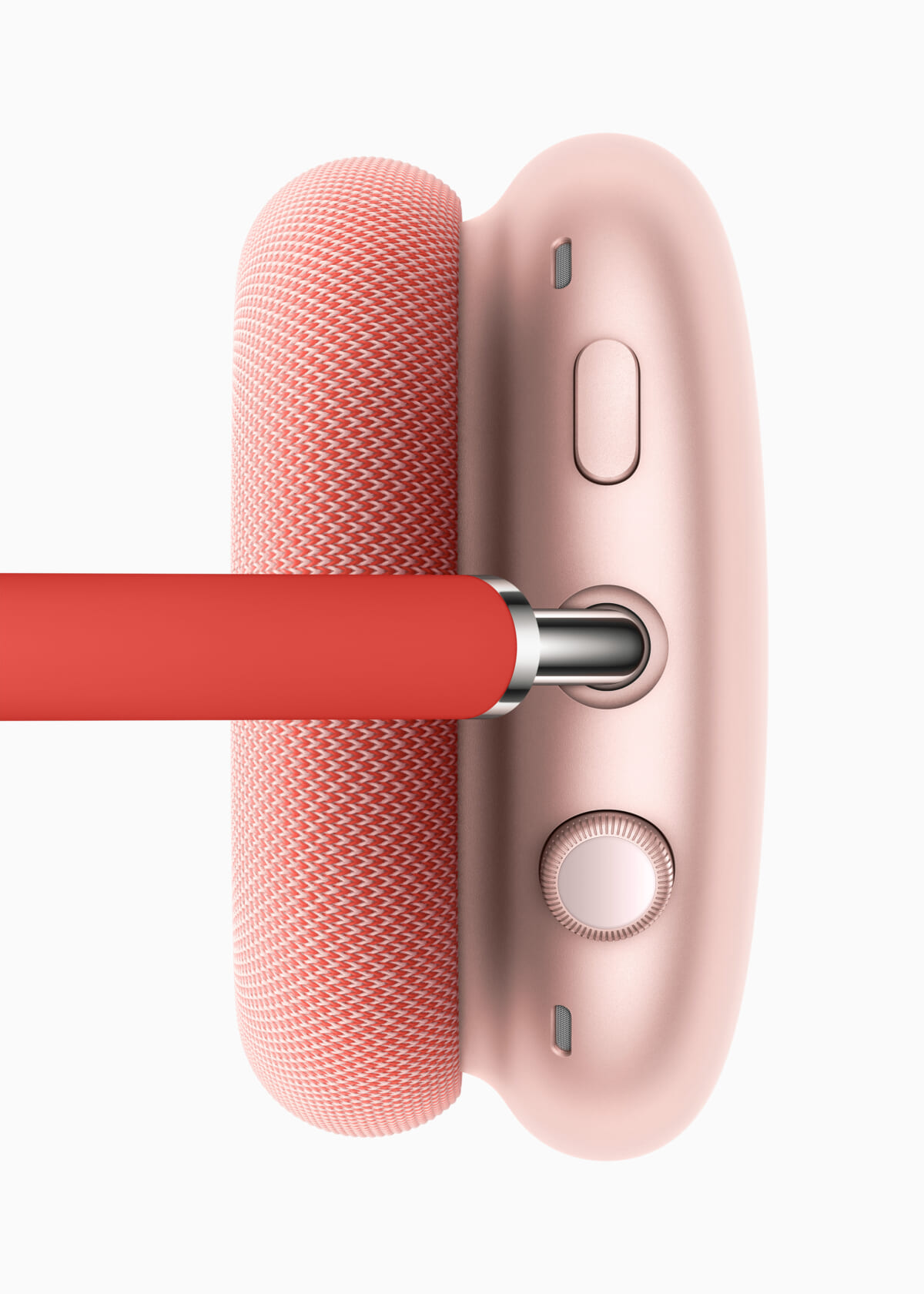

世界最大級の品揃えを誇るイヤホン・ヘッドホン専門店。スタッフがSNSで情報を絶えず発信しているのも特徴で、彼らをリスペクトする若年層の客が多く来店する。WEB本店のほか、東名阪で実店舗4ショップを展開中だ。

| 送料 | 3000円以上購入で無料 ヤマト運輸で発送され、購入金額3000円以上で送料無料に。2999円以下なら、地域に応じて490〜990円の送料がかかる。 |

| 決済手段 | 銀行振込、クレジットカード、代金引換、コンビニ決済ほか クレカ払いでは一括のほかリボ、分割(最大24回)にも対応する。e☆イヤホンのポイントを貯めて支払うことも可能だ。 |

| レビュー | ◎ 豊富な専門知識を持つスタッフのほか、ユーザーによるレビューも充実。音質から使い勝手まで内容は子細だ。著名人もしばしば登場! |

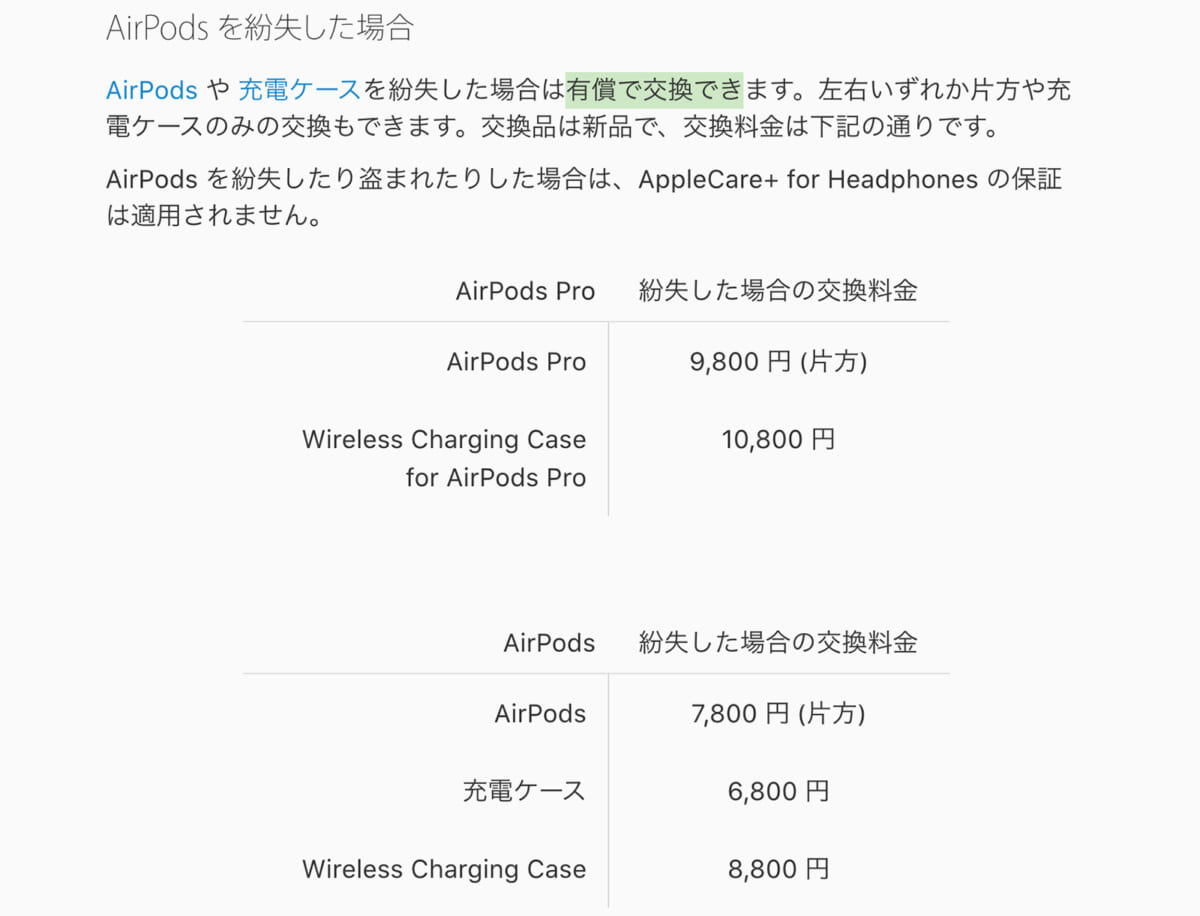

| 読みもの | ○ マニアックなレビューだけでなく、トレンド解説や製品の選び方など初心者向けの読みものが多数。誰でも安心して買い物できる。 |

<ココが使いやすい!>

旬なジャンルの製品をいち早く解説してくれる

骨伝導イヤホンやゲーミングヘッドホンなど、旬なジャンルの特集記事が満載。記事内のランキングやレビューを参考にしながら購入できる。

割引やプレゼントなど魅力的なキャンペーンを展開

新製品が発売されたタイミングなどに独自のキャンペーンを展開。大幅な割引やレアなプレゼントが用意されているアイテムも多い。

スタッフ独自の視点による比較レビューは必見

専門店スタッフならではの深いコンテンツも充実。独自の視点による比較レビューは必見だ。公式YouTubeチャンネル「e☆イヤホンTV」も好評。

《e☆イヤホンの売れ筋Best3》

若年層のユーザーが多く、売れ筋はワイヤレス製品。骨伝導ヘッドホンが1位となっているのにはアーリーアダプターの多さを感じさせる。

【3位】finalが全面監修したハイコスパモデル

ag

TWS03R

実売価格5980円

30万円以上の高級ヘッドホンも手掛けるブランドfinalが全面監修。Bluetooth特有の聴き疲れする音質を抑え、バランスの良いサウンドを楽しめる。手ごろな価格も魅力。

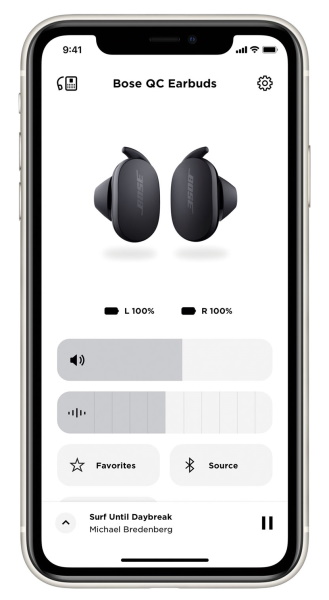

【2位】高精度のNCに加えて音質や装着性もスキなし

ソニー

WF-1000XM3

実売価格2万8400円

業界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現した完全ワイヤレスイヤホン。ワイヤレスでもハイレゾ相当の高音質を楽しめるほか、装着性も前モデルから向上した。

【1位】耳をふさぐことなく“骨”で聴くヘッドホン

AfterShokz

OpenMove

実売価格9990円

頬骨を伝わる小さな振動を直接内耳に伝えることで、音楽や通話を楽しめるヘッドホン。耳をふさぐことなく環境音や人の声を聞き取れるため、屋外でも安心して使用できる。

【No.2】確かなセレクト眼と充実した商品解説で物欲をかき立てる!

[ガジェット]

AssistOn

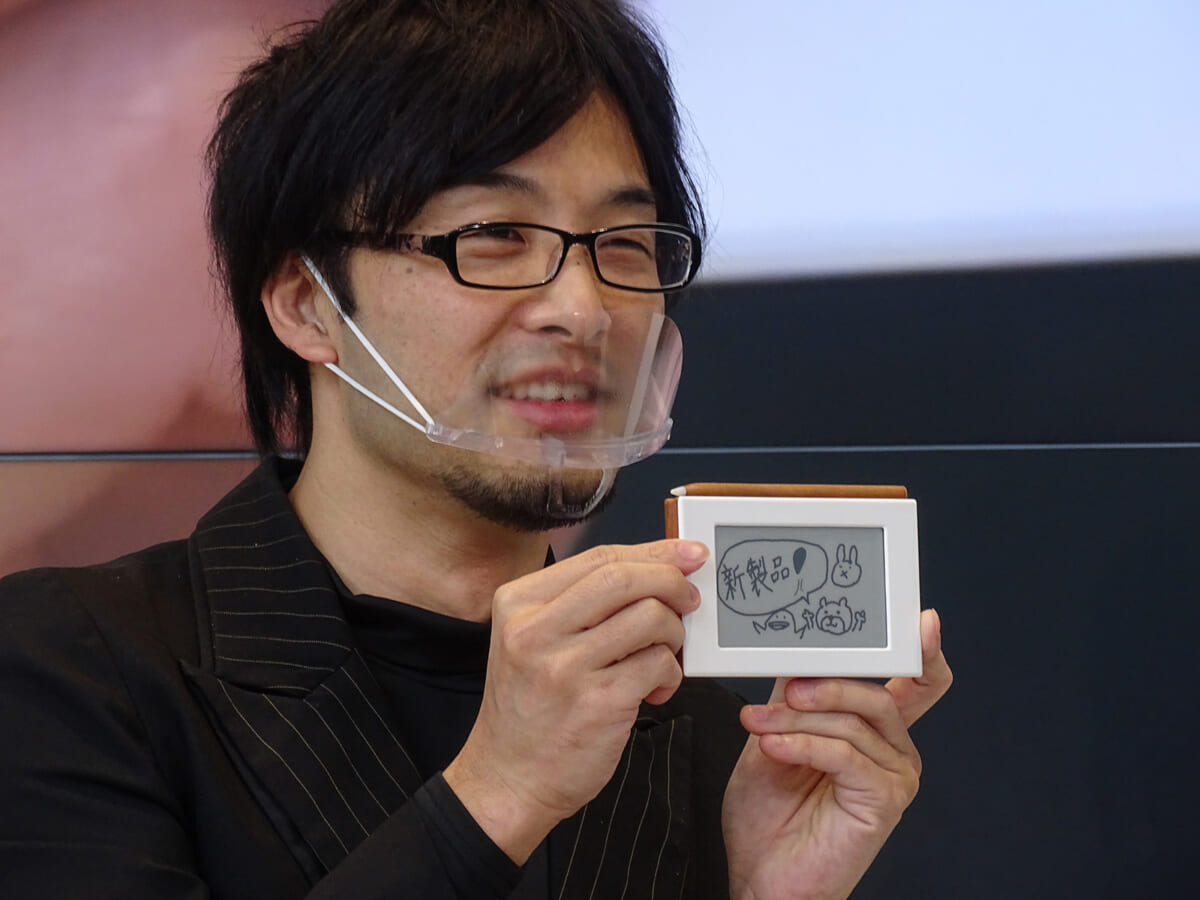

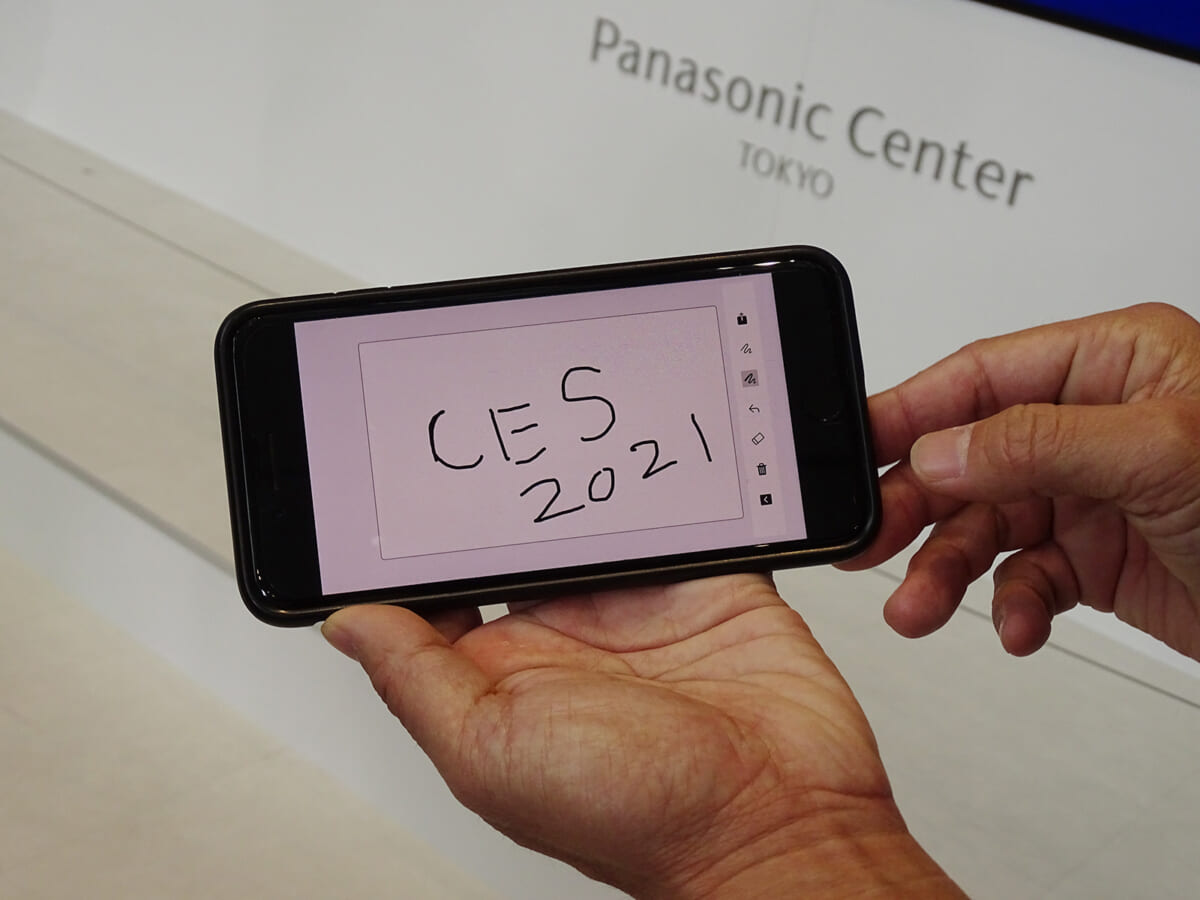

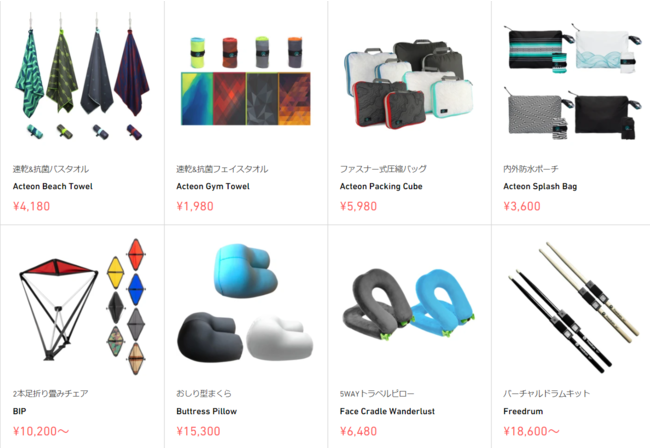

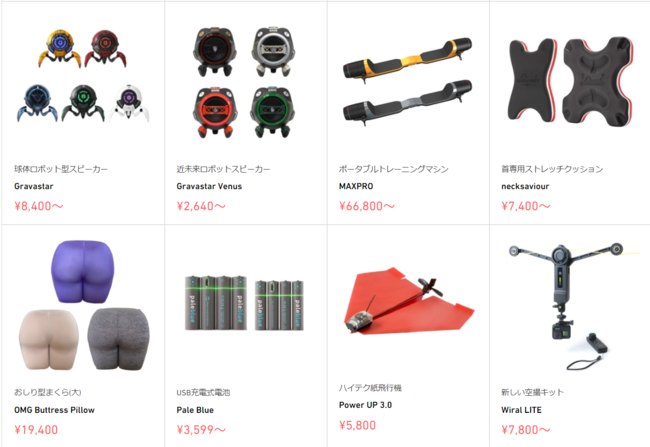

神保町に店舗を構える、オープンから20周年を迎えたセレクトショップのECサイト。ガジェットを中心に、文房具や日用雑貨から知育玩具、書籍まで、斬新なアイデアと高いデザイン性を兼ね備えたアイテムを取り扱う。

| 送料 | 7700円以上購入時無料 商品の発送はヤマト運輸を使用しており、配送地域に応じた送料が必要。購入時の合計金額が7700円以上だと無料になる。 |

| 決済手段 | クレカ、Amazonペイメント、代引きほか クレカ払いは1回払いのみ。代引き発送にも対応する。支払情報や発送先を流用できるAmazonペイメントも利用可能だ。 |

| レビュー | △ ユーザーによる評価には非対応。ただし、ショップによる商品紹介が充実しており、そのアイテムがどんなものか理解しやすい。 |

| 読みもの | ◎ noteにて、ショップ独自の記事を展開。店舗イベントや商品の詳しい説明のほか、デザイナーインタビューなども行っている。 |

<ココが使いやすい!>

ユニークなテーマ別でほかで買えない逸品を探せる

「もしものときのため、のデザイン」など、独自の視点でオススメ商品がまとめられたページを用意。楽しみながら逸品を探せる!

《AssistOnの売れ筋》

ワイヤレス充電機能も備えた新しい“仕事箱”

Orbitkey

Orbitkey Nest

1万4960円

マウスやケーブル、バッテリーや筆記用具など、仕事に用いる様々な道具をトレーに並べて収納し、持ち運べるボックス。デスクトレーとしても使えるフタ部分は、ワイヤレス充電機能も備える。

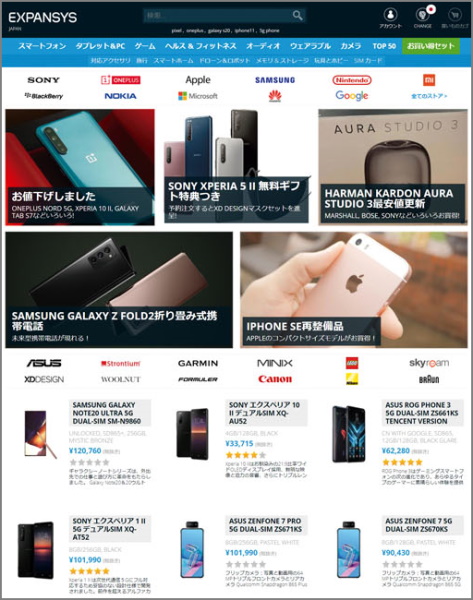

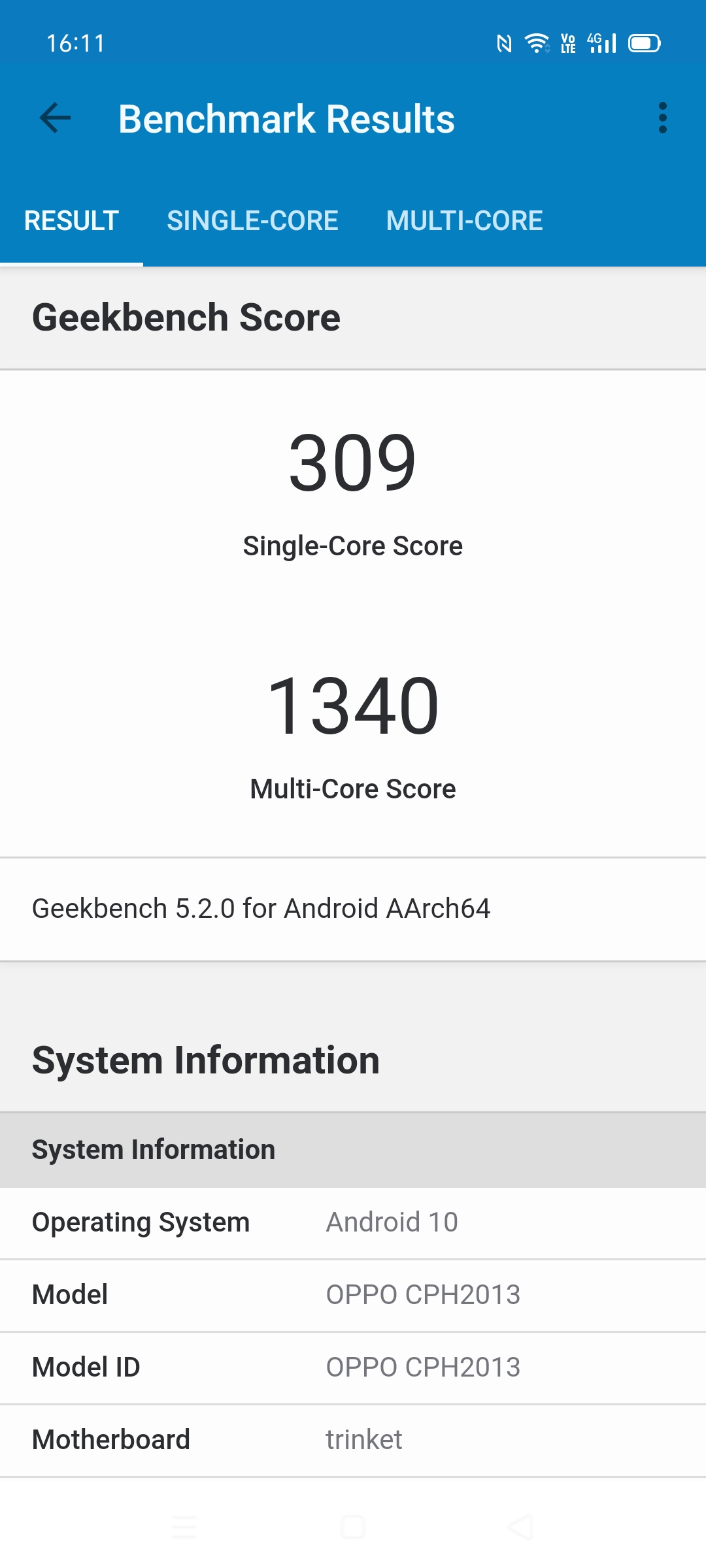

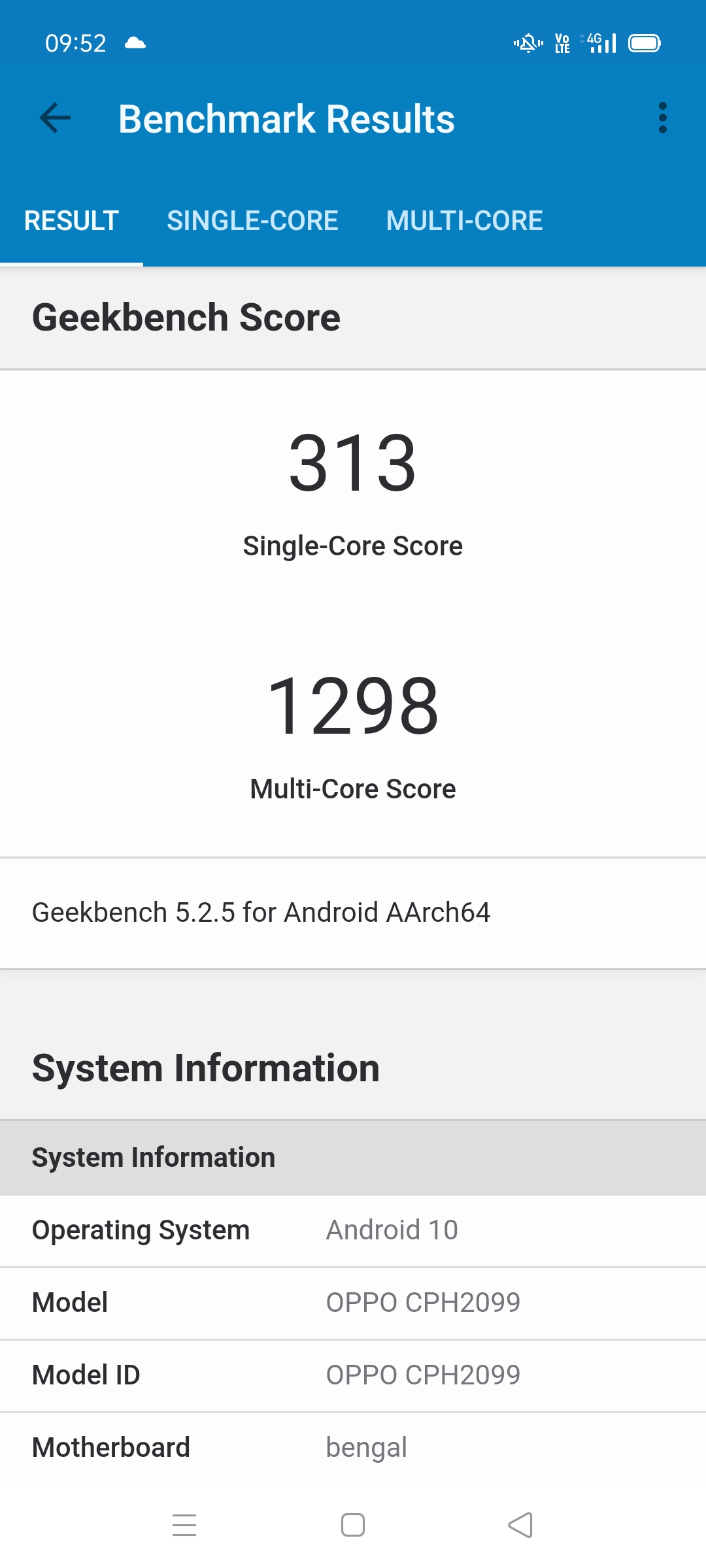

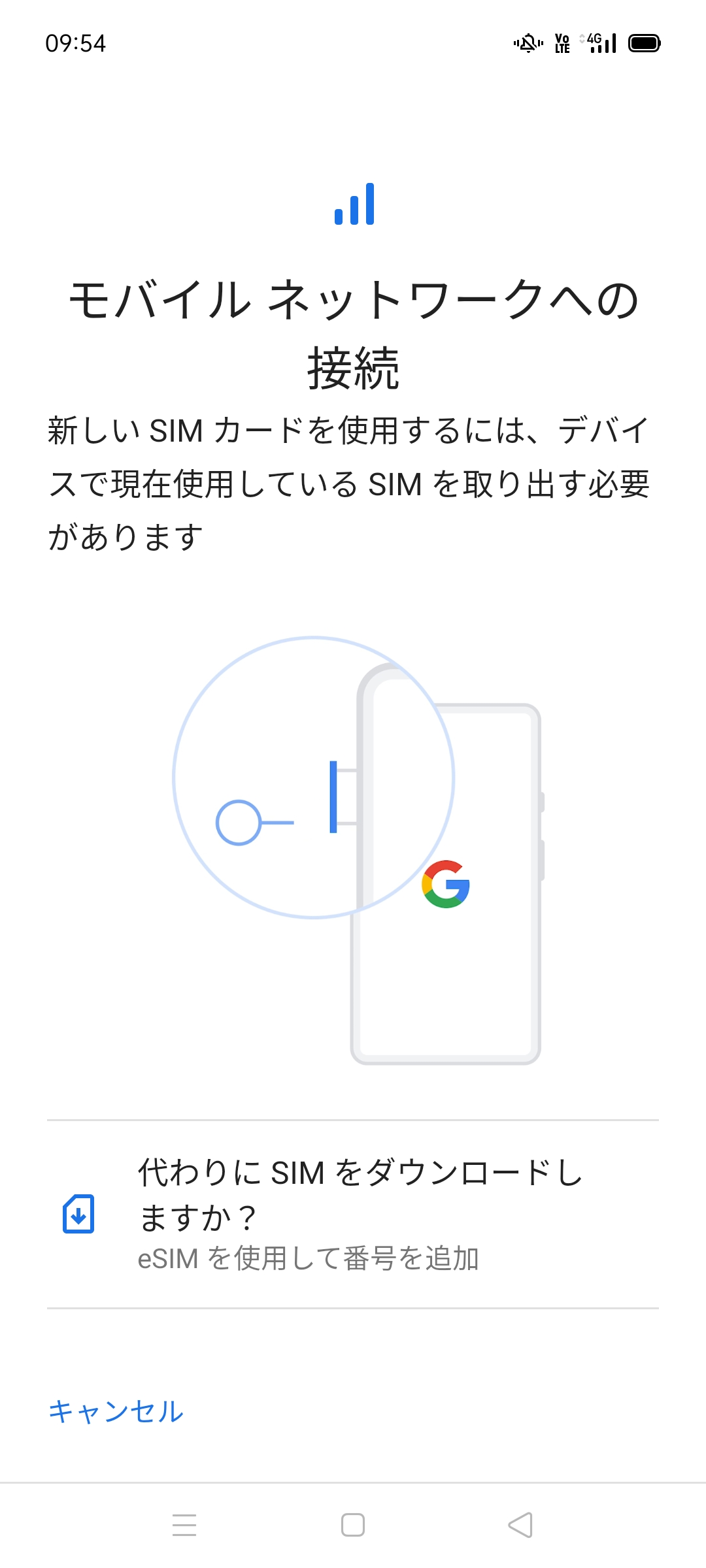

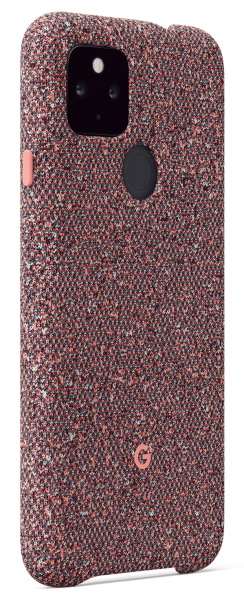

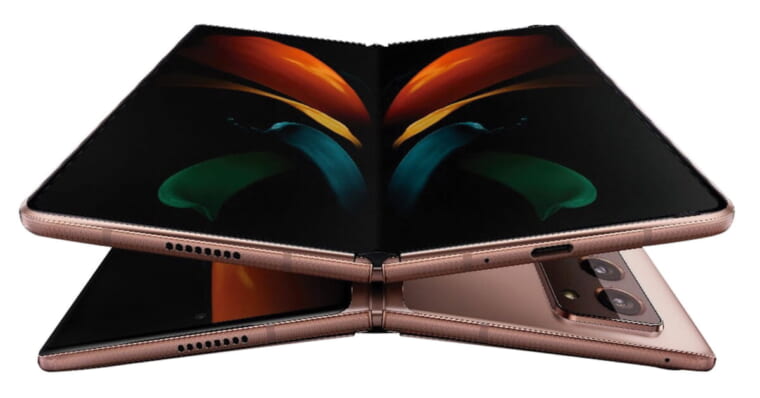

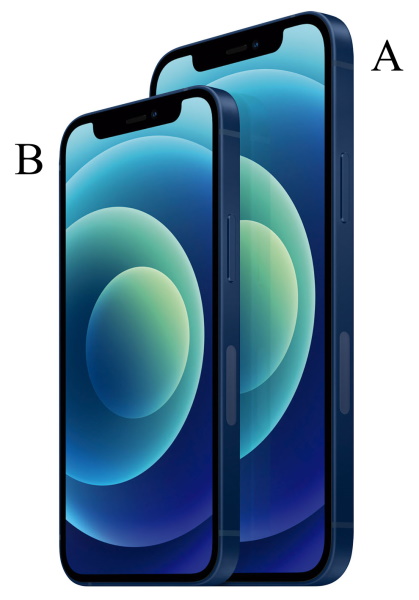

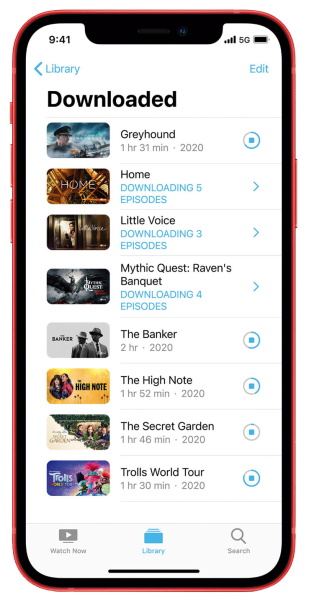

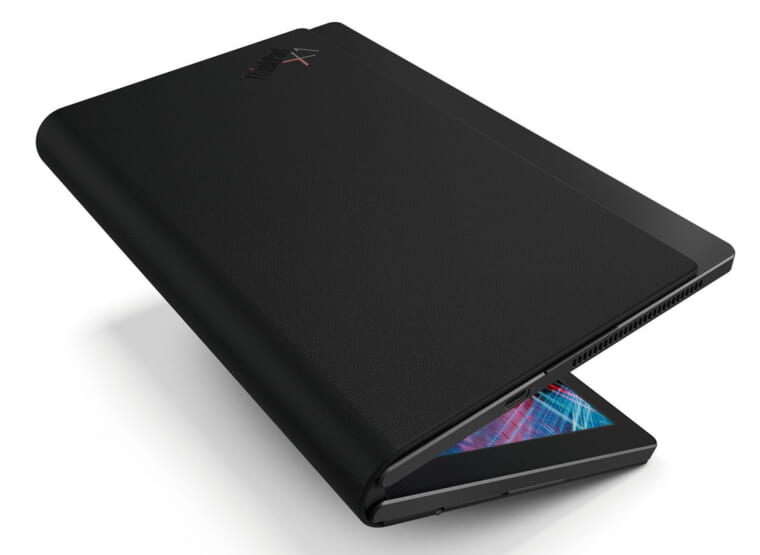

【No.3】日本未発売の激レアスマホがリーズナブルな価格で買える!

[海外スマホ]

Expansys

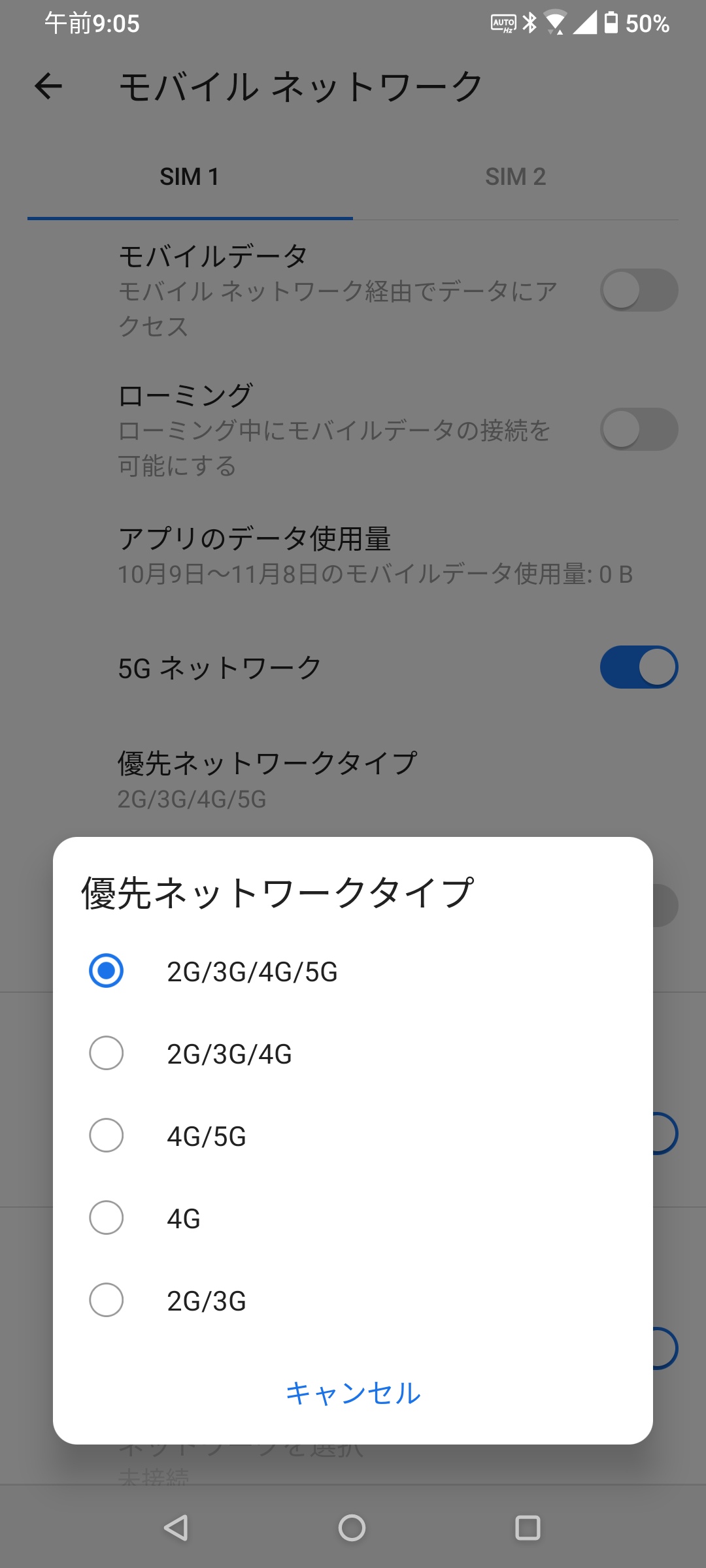

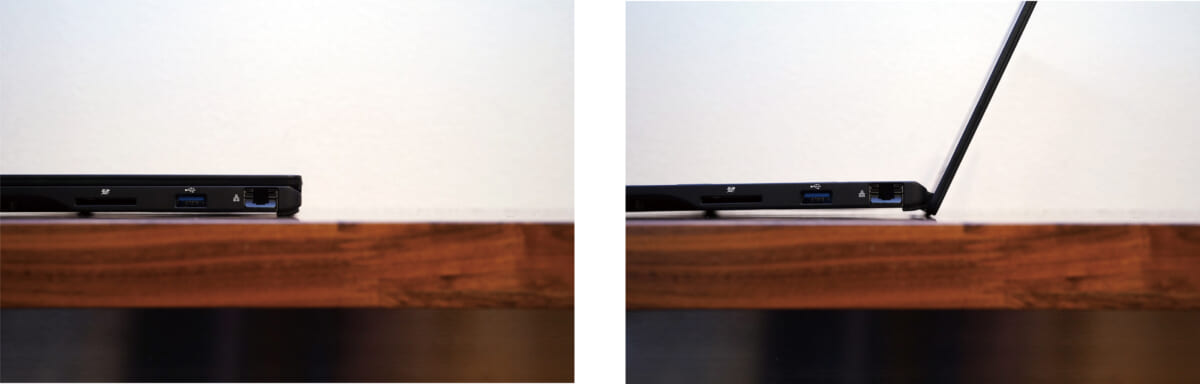

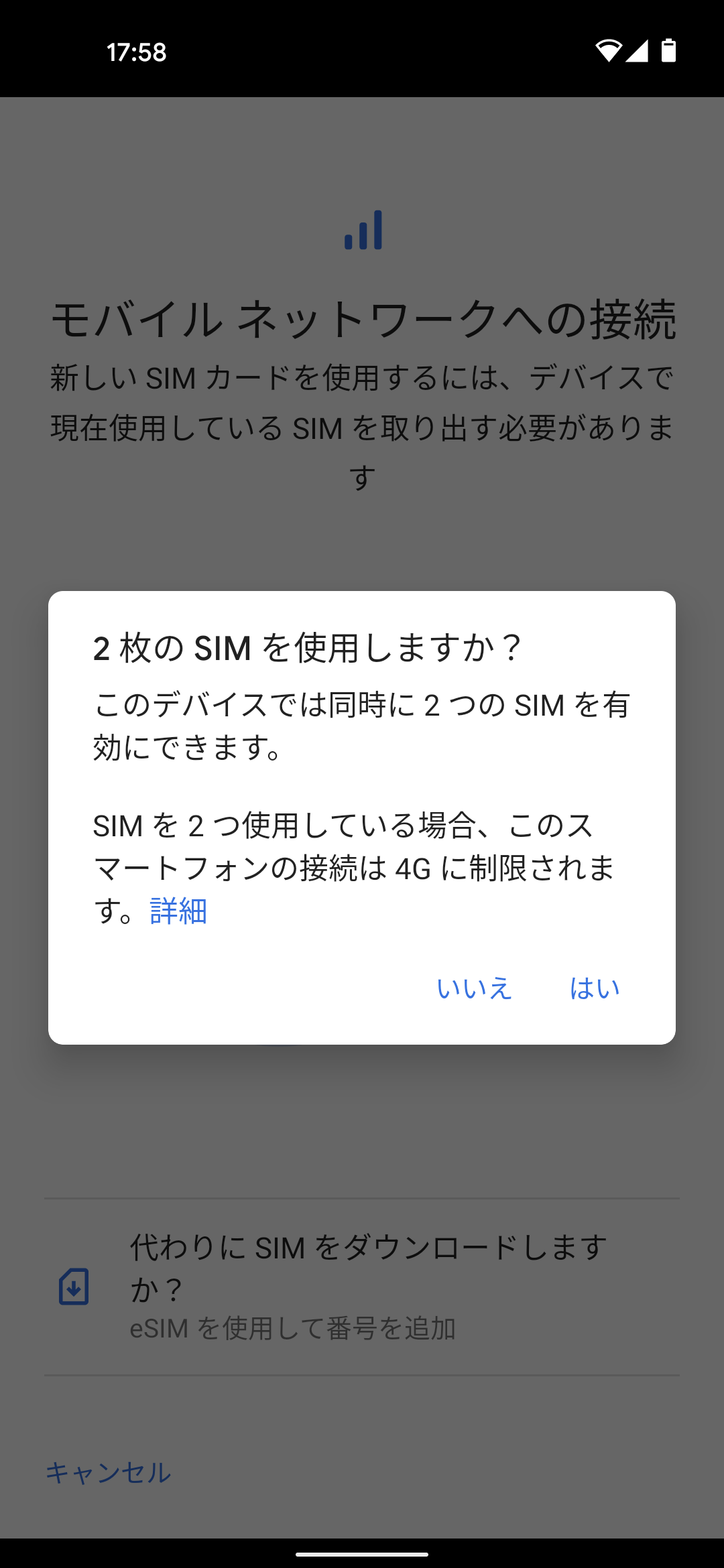

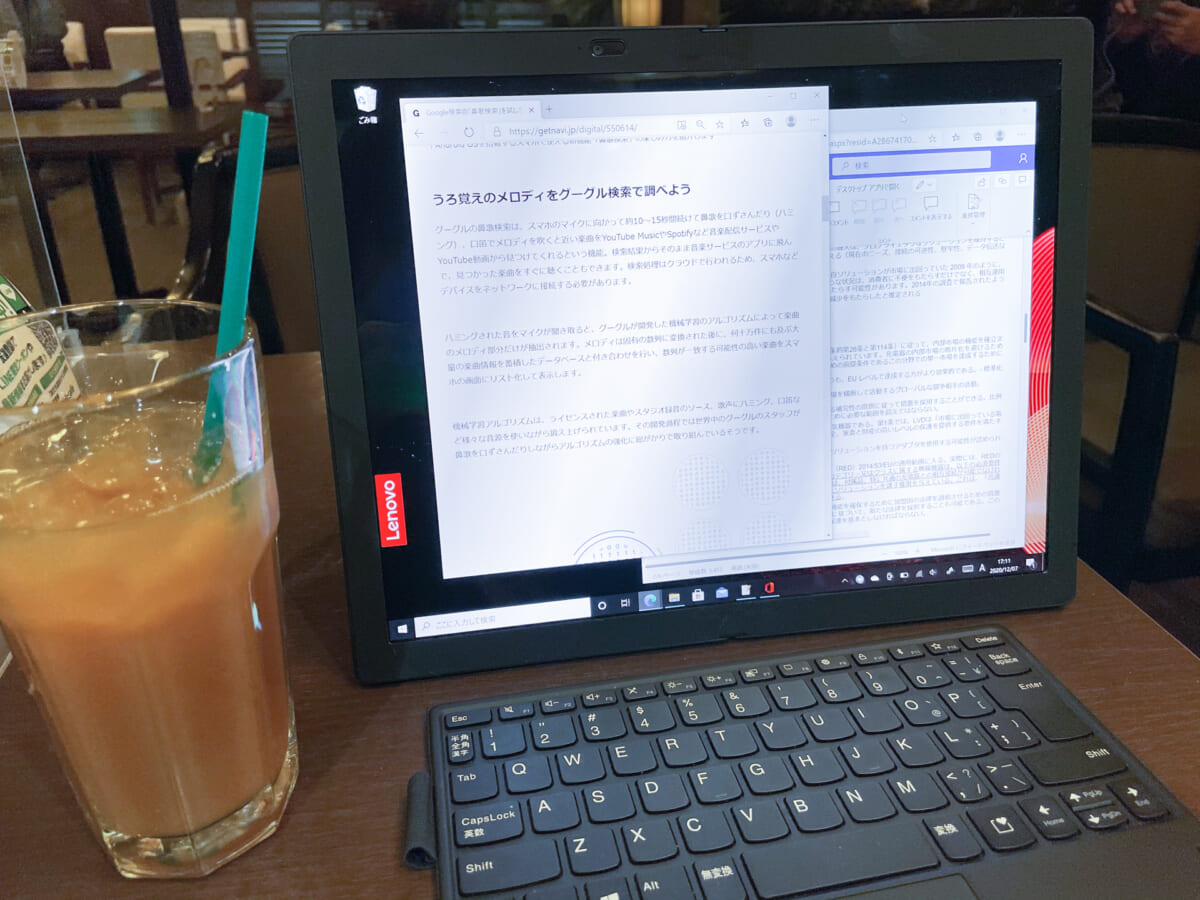

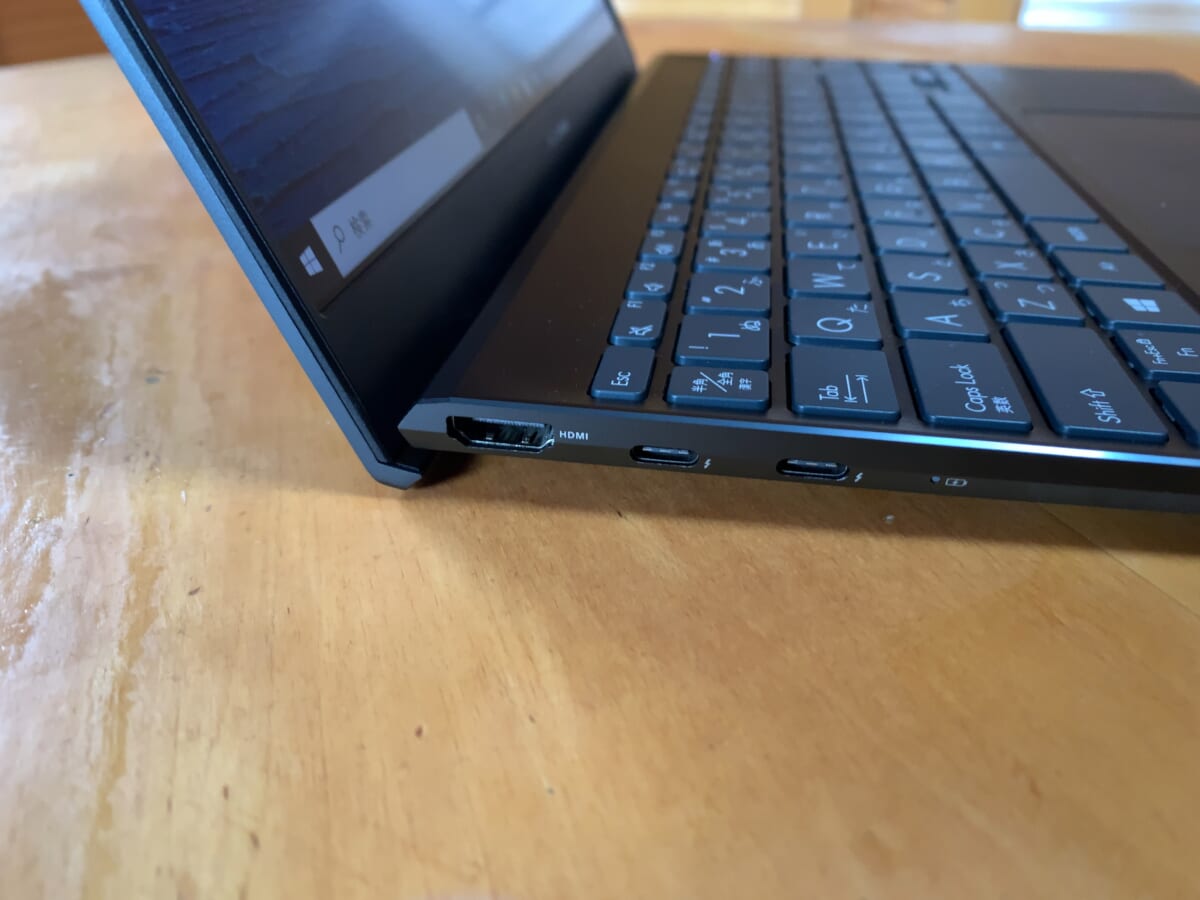

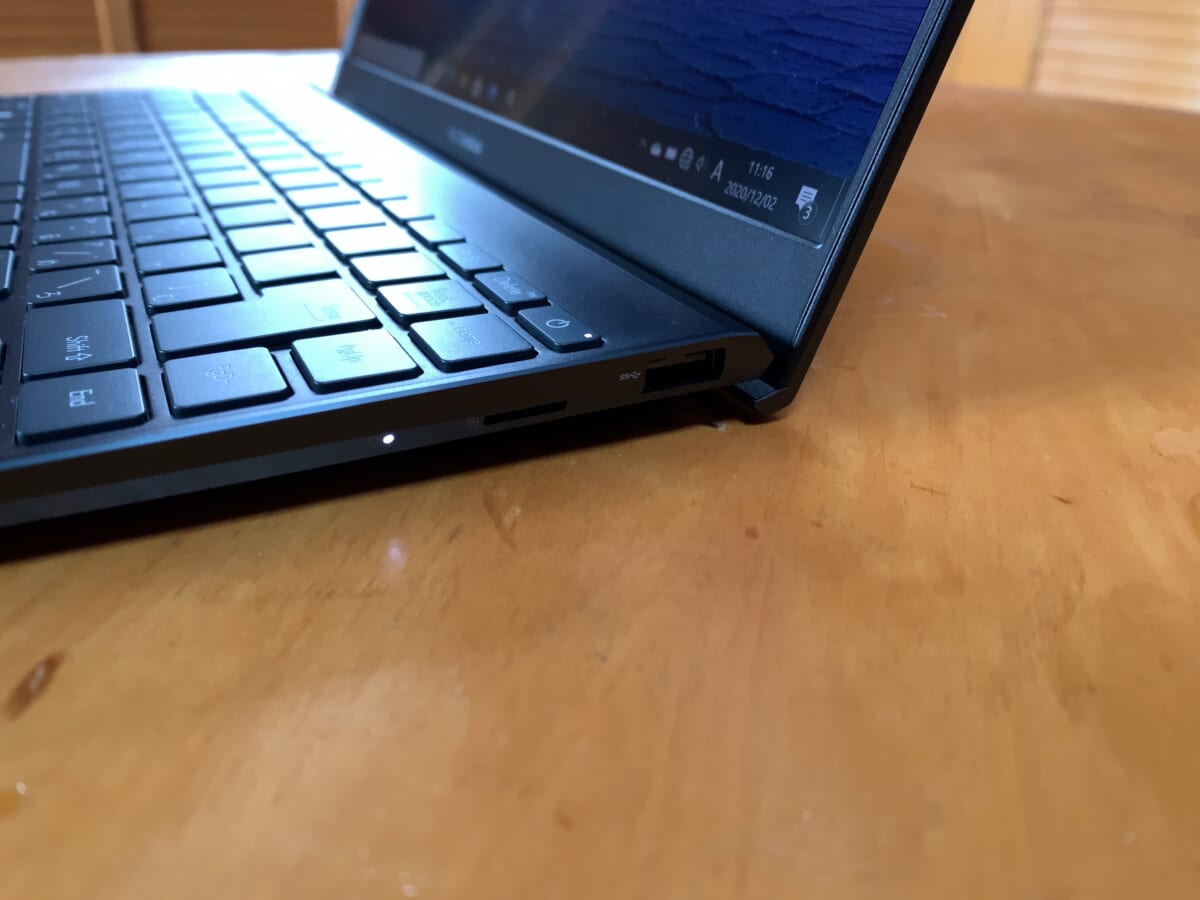

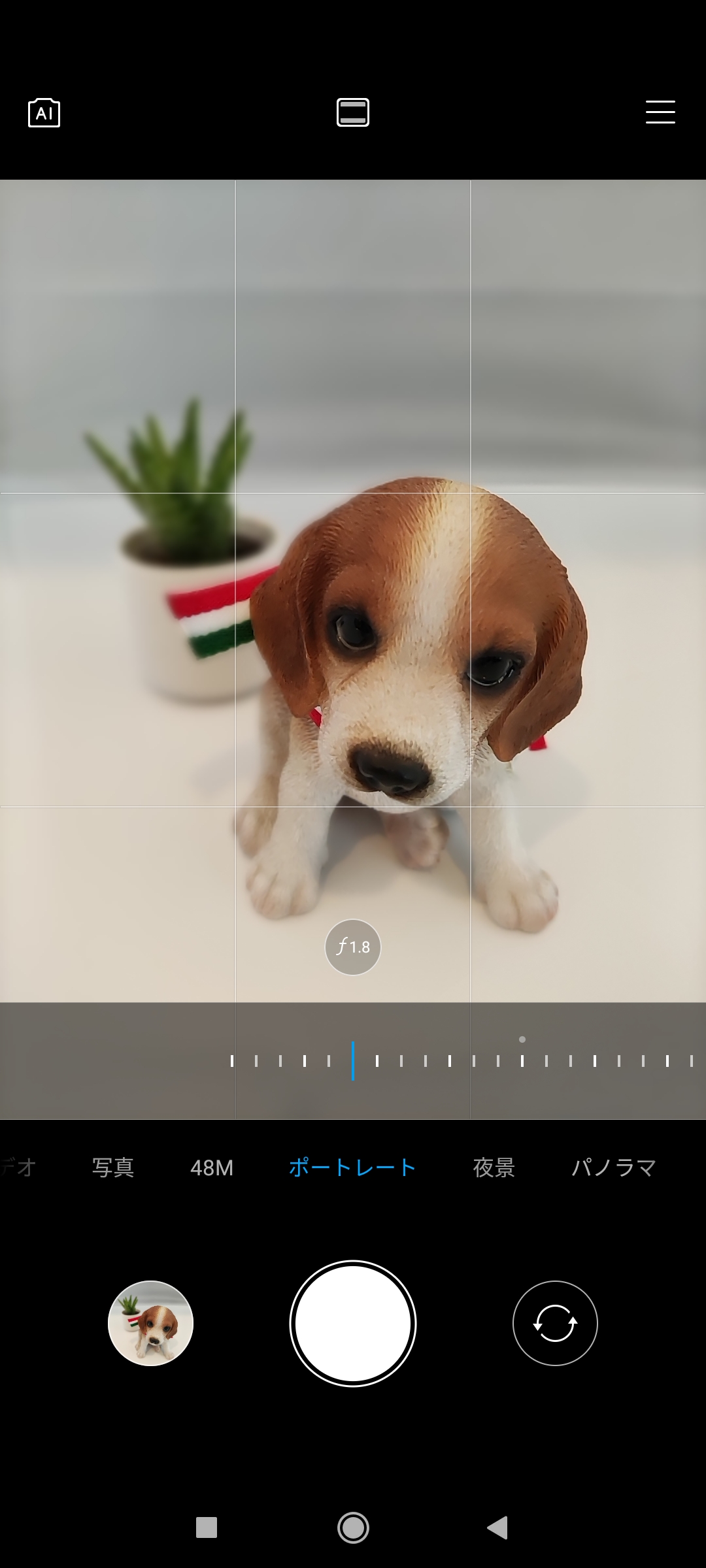

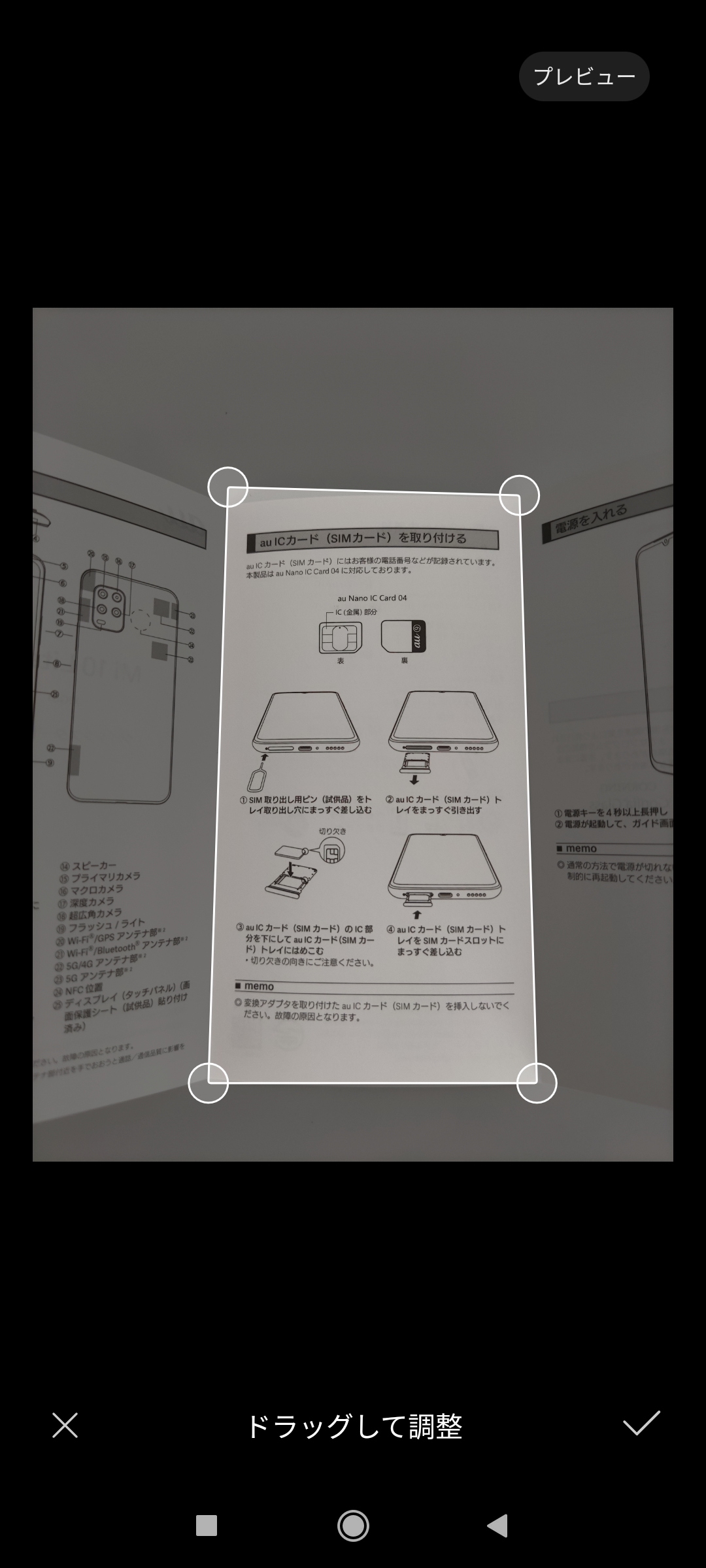

イギリスに本社を構え、日本部門の支社を香港に置くガジェット販売サイト。日本未発売のSIMフリースマホやPC、タブレットを日本円による支払いで購入できる。サイトは完全に日本語対応しており、初心者も安心だ。

| 送料 | 7万円以上購入時無料 発送は香港からで、最安1200円から重さに応じてアップする。7万円以上購入時は無料だが、輸入消費税は別途必要だ。 |

| 決済手段 | クレカ、PayPal、代引きほか クレカ払いの場合、引き落としが英国からなので、海外カード使用が可能かは要確認。世界的決済サービスPayPalにも対応。 |

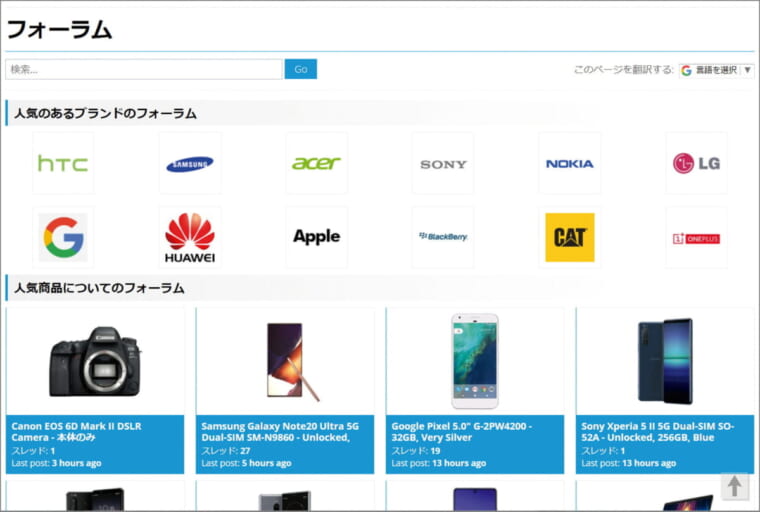

| レビュー | ◎ 購入者からのレビューが読めるほか、各アイテムに投稿フォーラムを備える。購入前から購入後まで、情報交換が活発だ。 |

| 読みもの | × ショップからの情報はスペックなど最小限。独自の読み物はおろか機能解説もわずかで、ある程度の商品知識が前提となる。 |

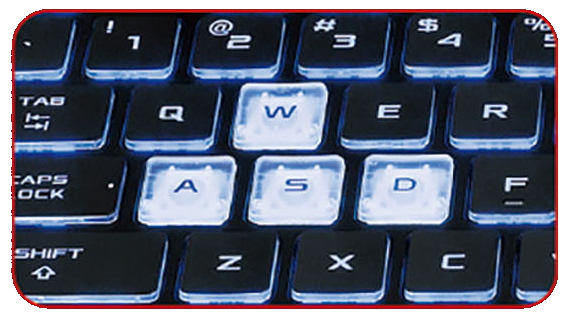

<ココが使いやすい!>

世界中のユーザーと情報を交換できるフォーラムを完備

やり取りは英語が中心だが、世界各国のユーザーに質問などができるフォーラムを各アイテムに完備。翻訳サイトを駆使して参加したい。

《Expansysの売れ筋》

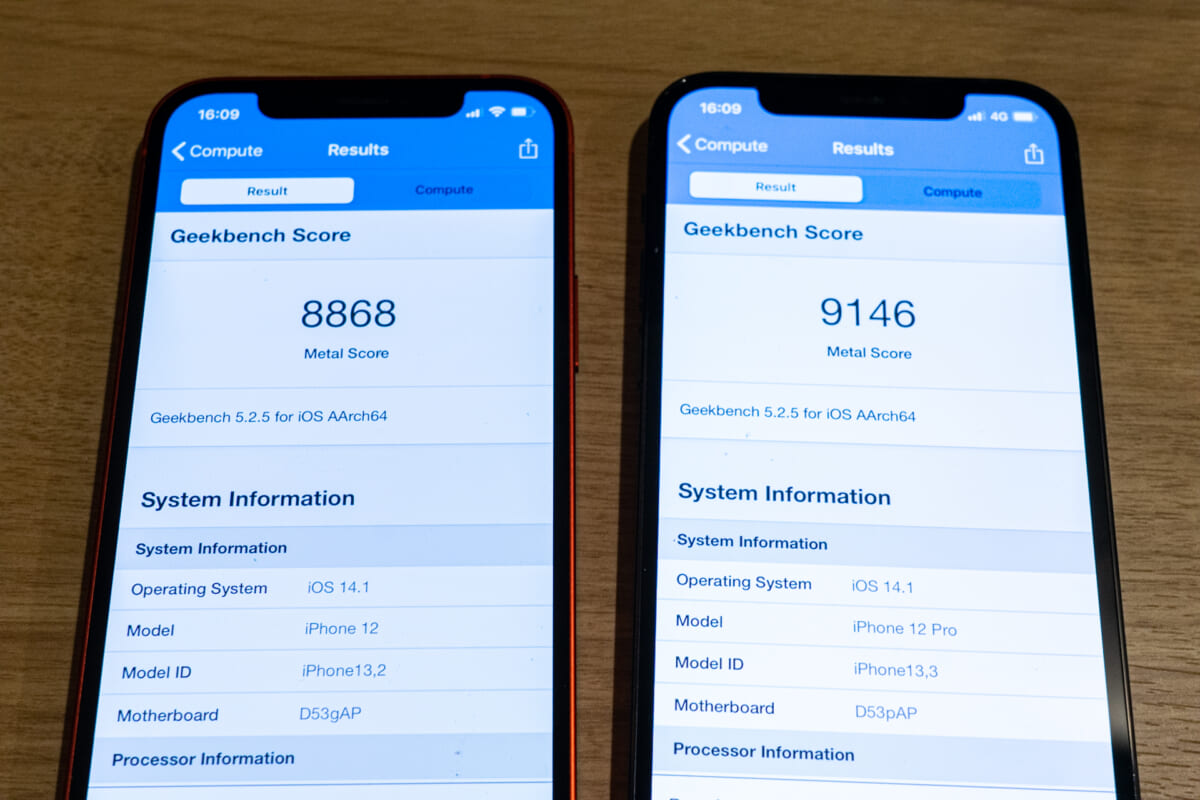

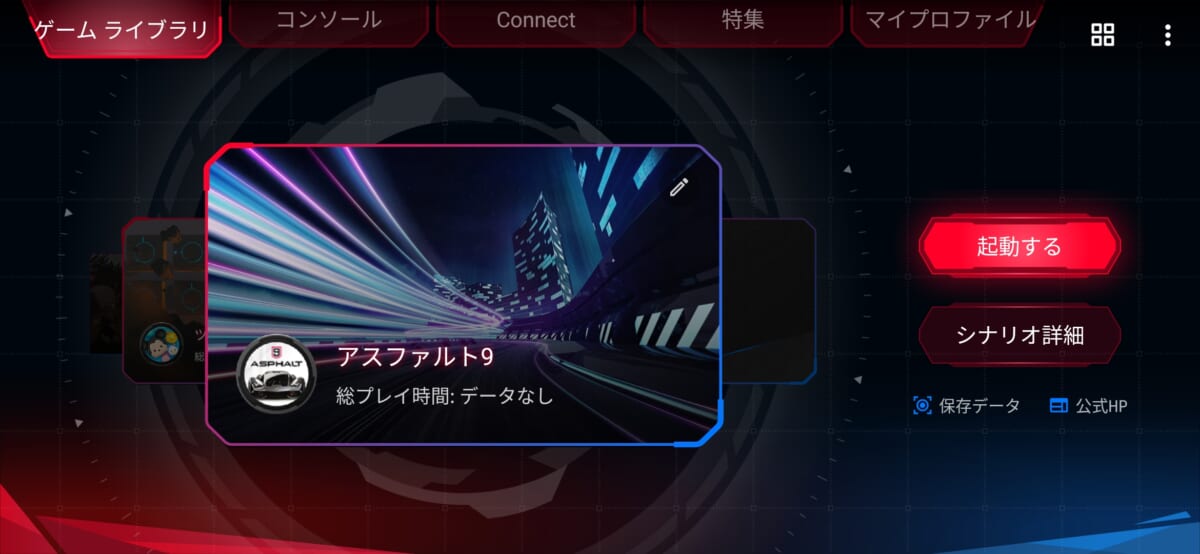

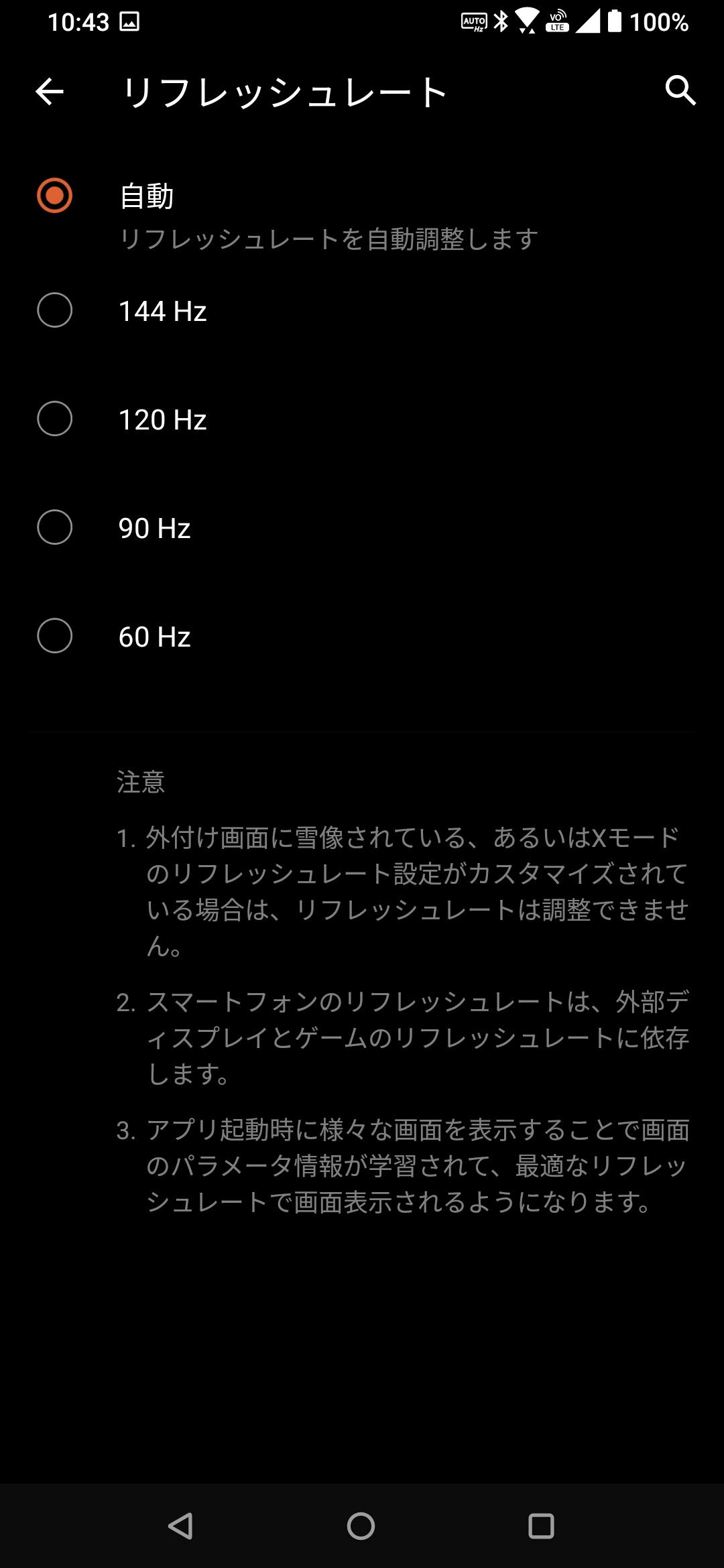

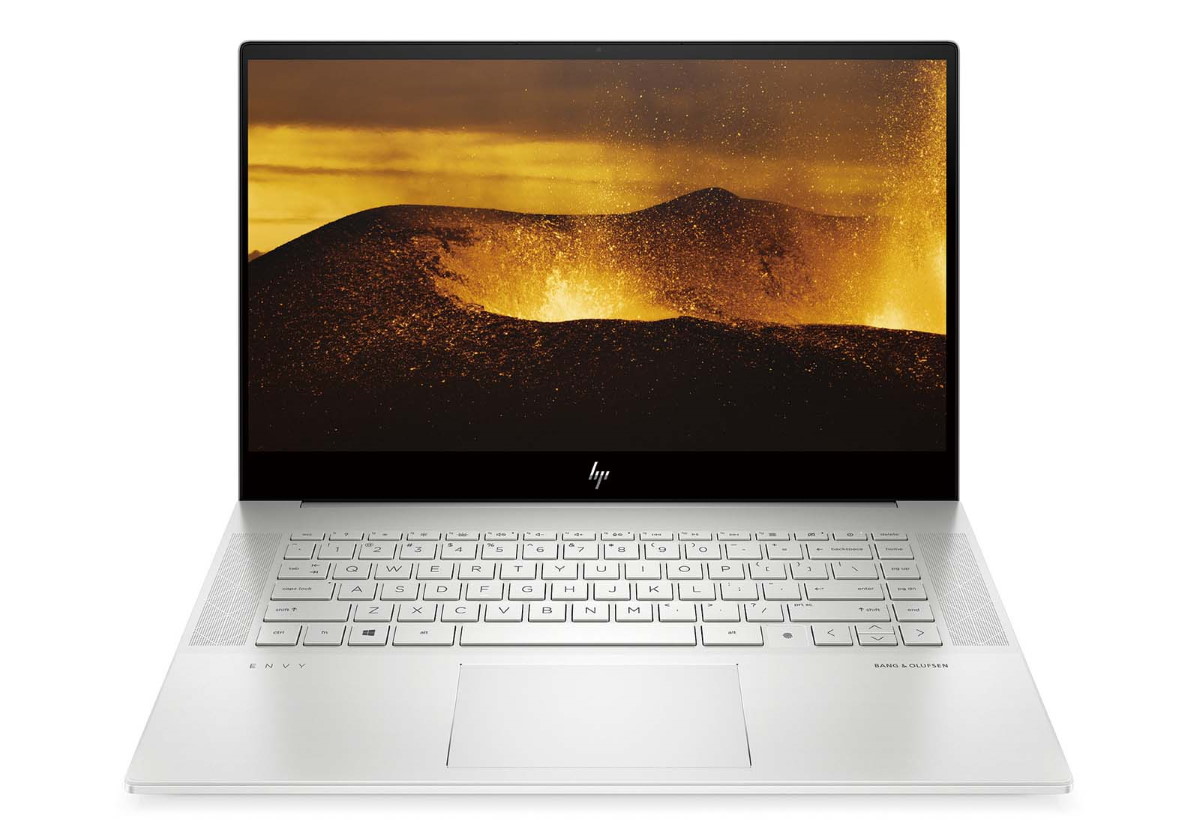

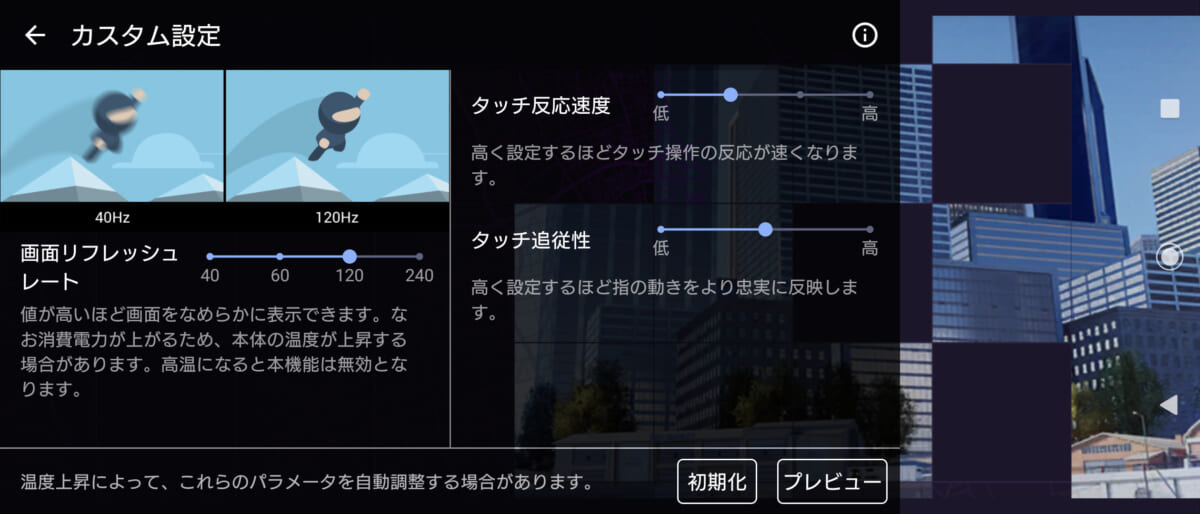

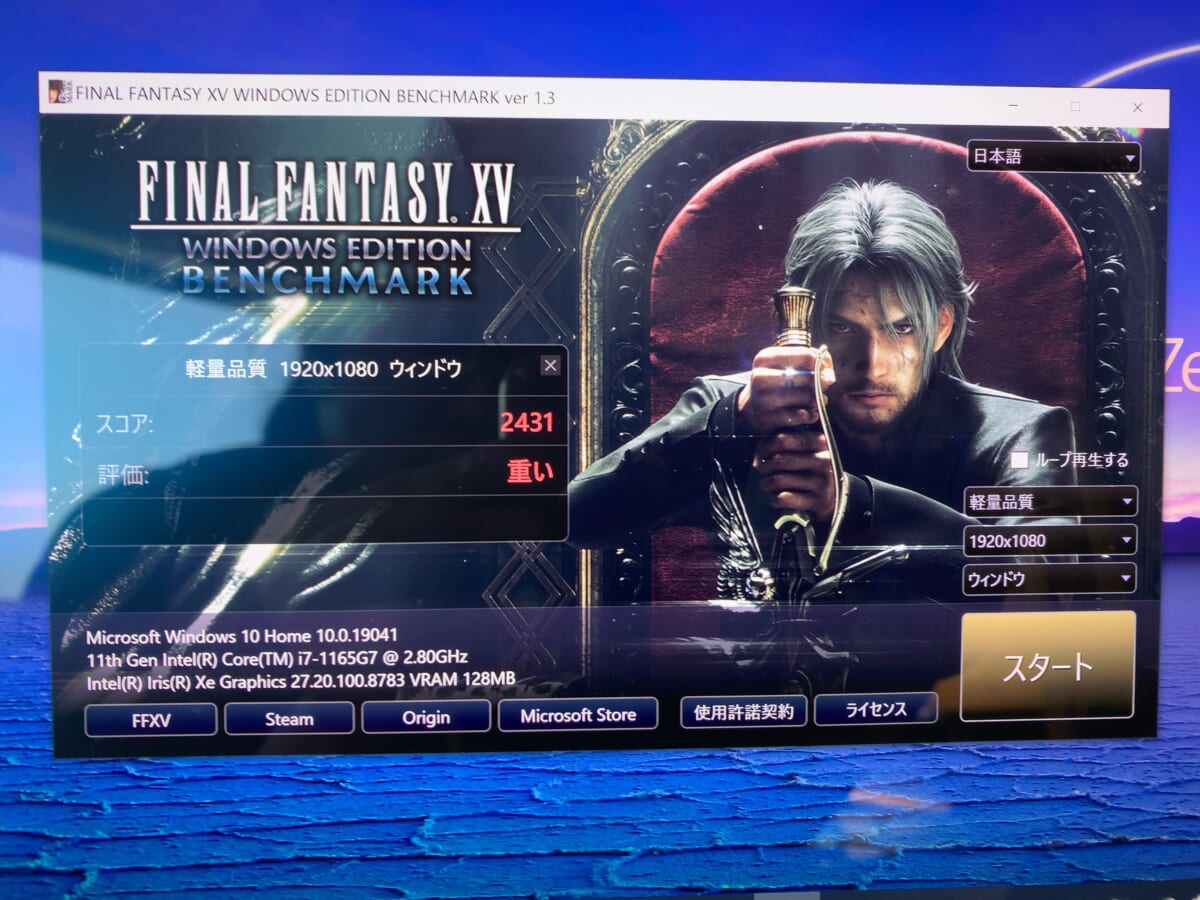

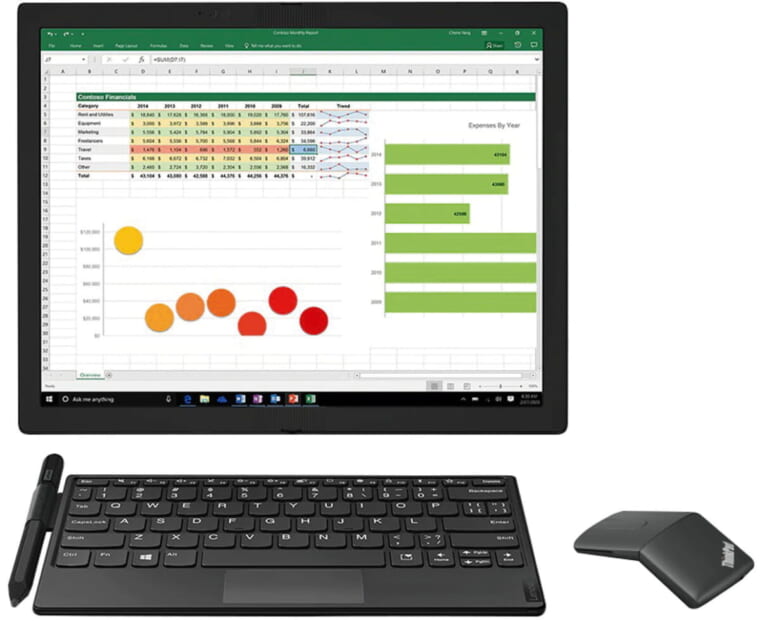

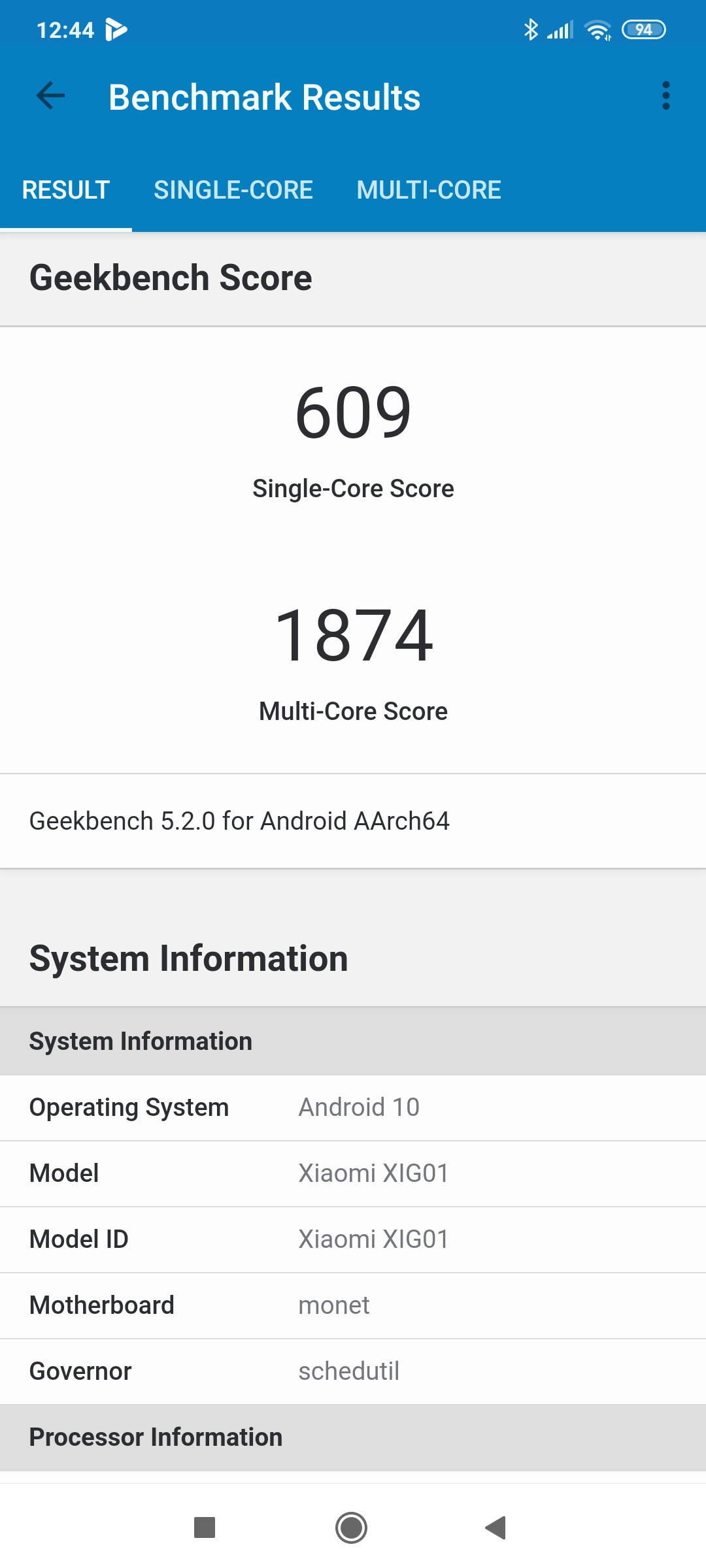

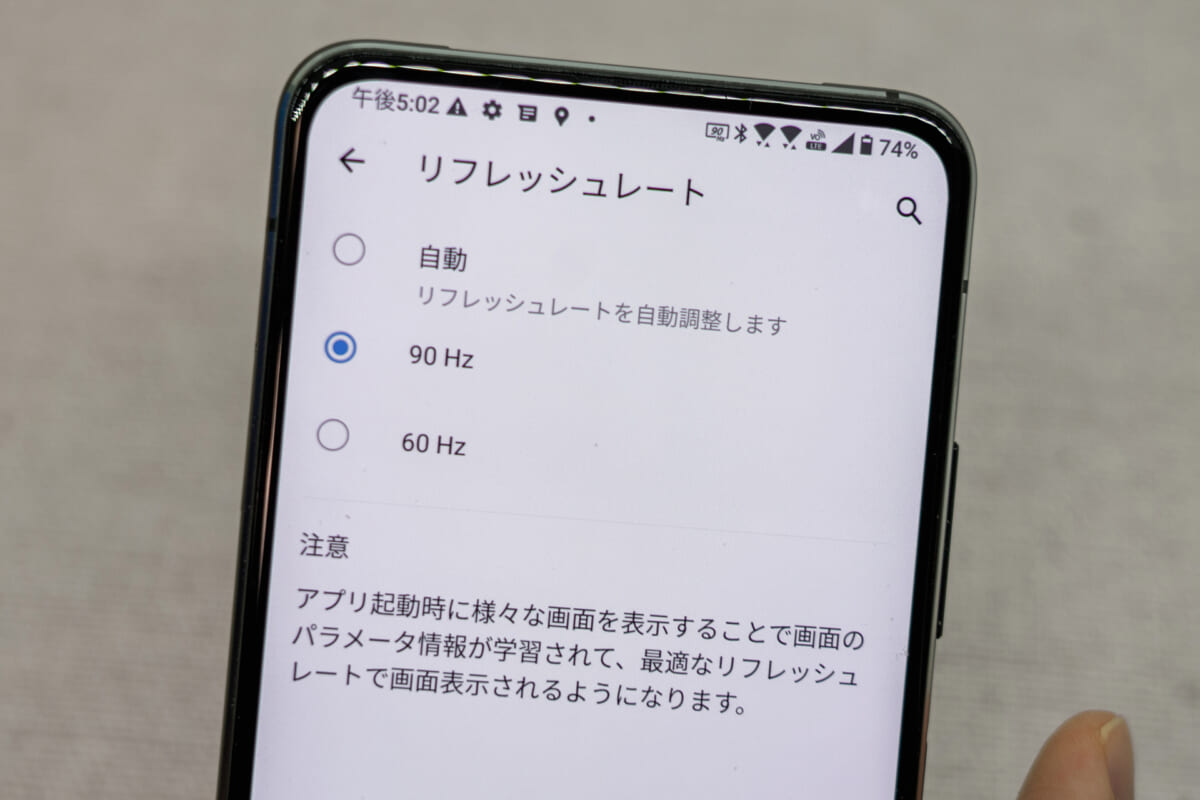

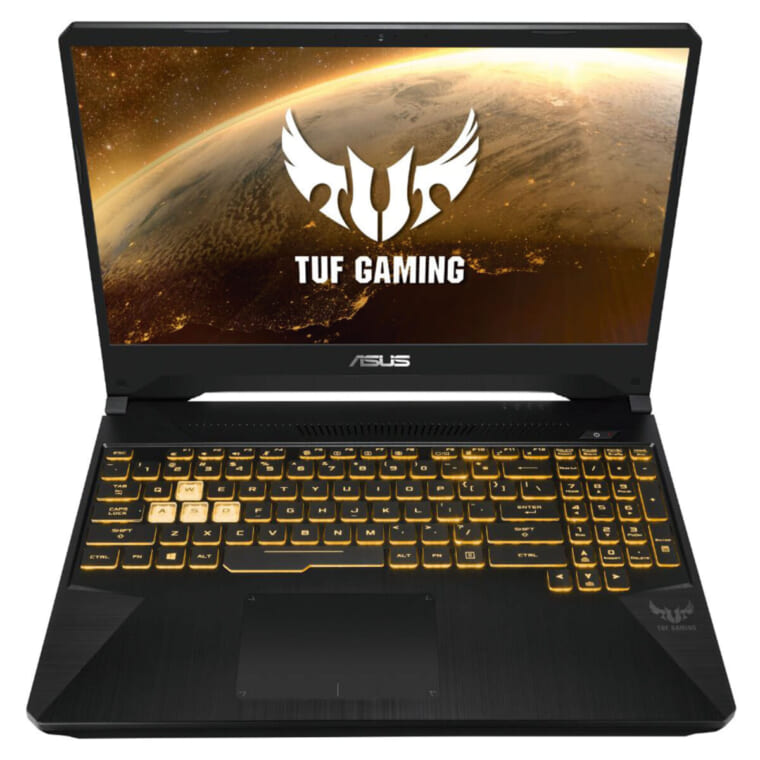

動きが滑らかな高速駆動の有機ELディスプレイ搭載

ASUS

ROG Phone 3

6万2670円

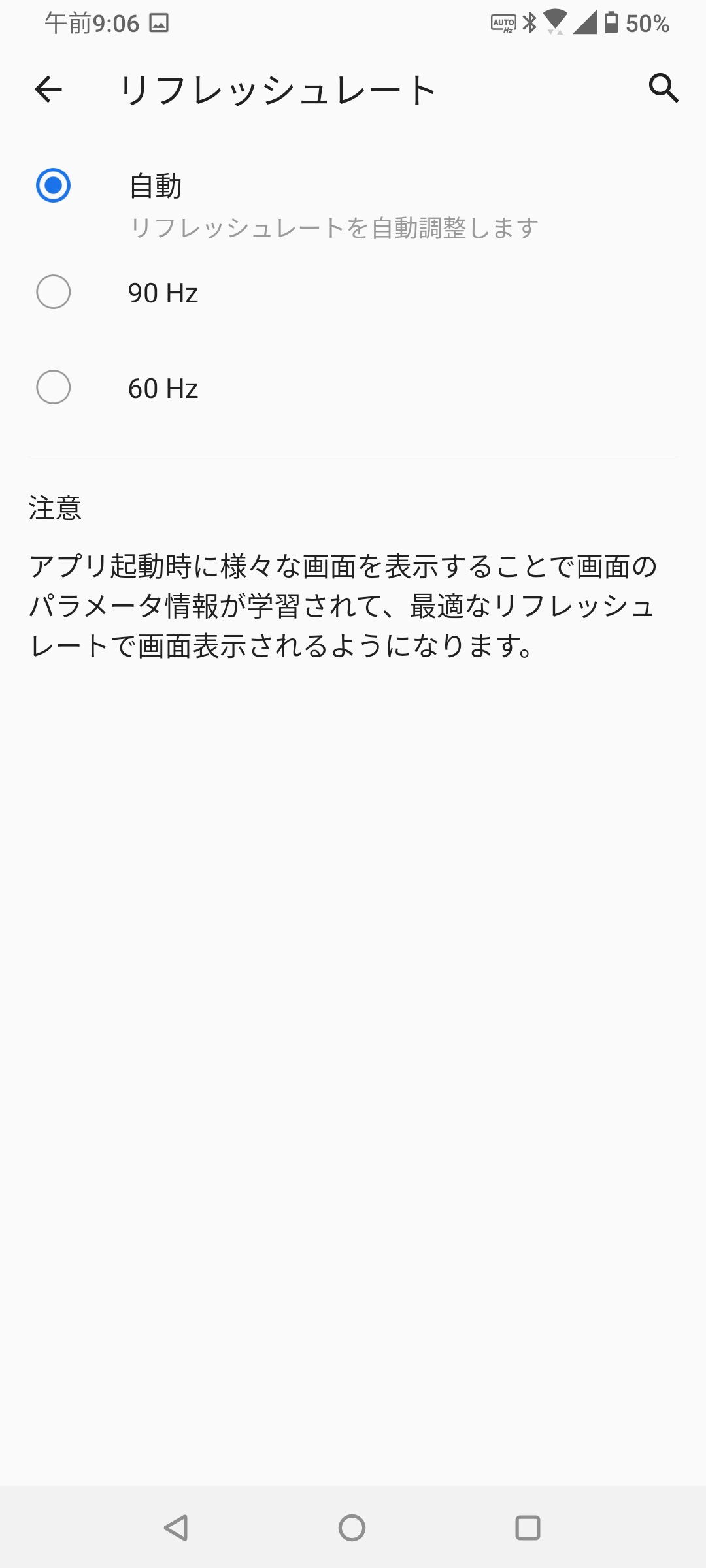

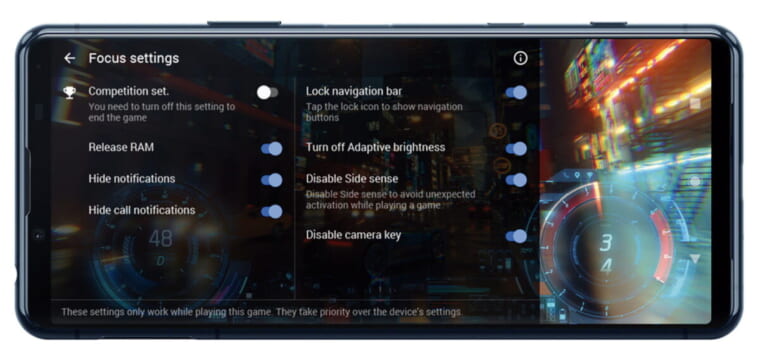

144Hz駆動のディスプレイを搭載した5G対応ゲーミングスマホ。国内モデルとは仕様が異なり、RAMは12GB、ROMは128GBとやや控えめ。そのぶん、中級機並みの買い得価格となっている。

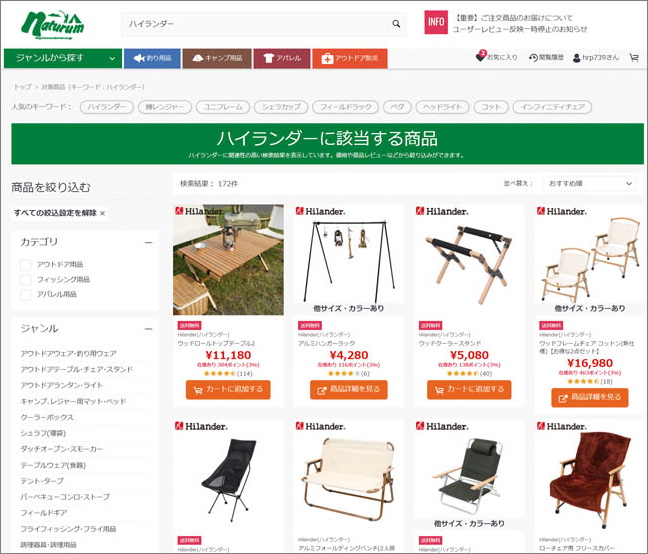

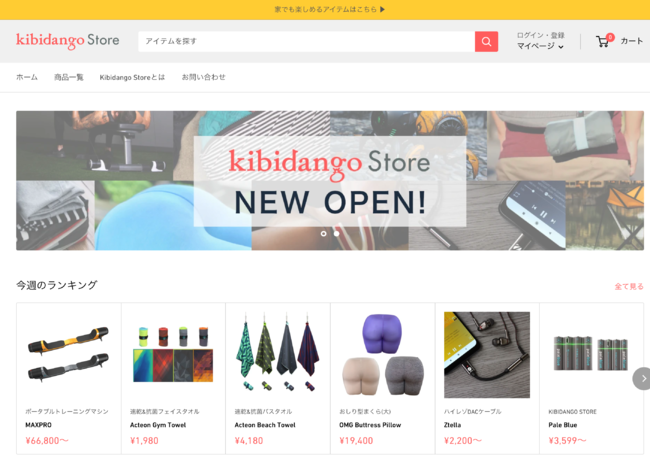

【No.4】コスパ最強のオリジナルブランド「ハイランダー」が大ヒット中!

[アウトドア用品]

naturum

2000年に開設されたアウトドアとフィッシング用品専門の大型オンラインショップ。国内外の有名ブランドに加え、コスパの高さで人気のオリジナルキャンプギアブランド「ハイランダー」のアイテムを豊富に扱う。

| 送料 | 550円 1回の発送につき全国一律で送料550円が必要。ナチュラム会員に登録すると、合計金額が6500円以上で無料になる。 |

| 決済手段 | クレジットカード、銀行振込、d払い、PayPay、代引き、コンビニ支払いなど クレカ払いは一括、分割、ボーナス一括、リボ払いから選択可能。「ナチュラム マイレージポイント」で全額支払いもOK。 |

| レビュー | ○ 5段階評価のユーザーレビューを実装。一部商品にはショップによる「よくある質問と回答」が掲載されている。 |

| 読みもの | ◎ 新製品の詳しい解説が読めるショップブログを用意。同ジャンルのアイテム比較や季節にちなんだ特集も参考になる。 |

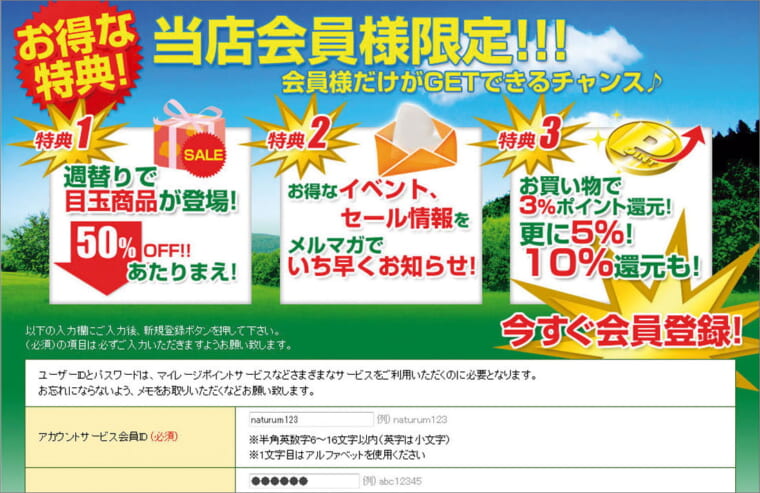

<ココが使いやすい!>

ナチュラム会員に登録すればさらにおトクに買い物できる

無料の会員登録でさらにおトクに。3%以上のポイント還元(1P=1円)が受けられるほか、セール情報も優先的に入手可能。

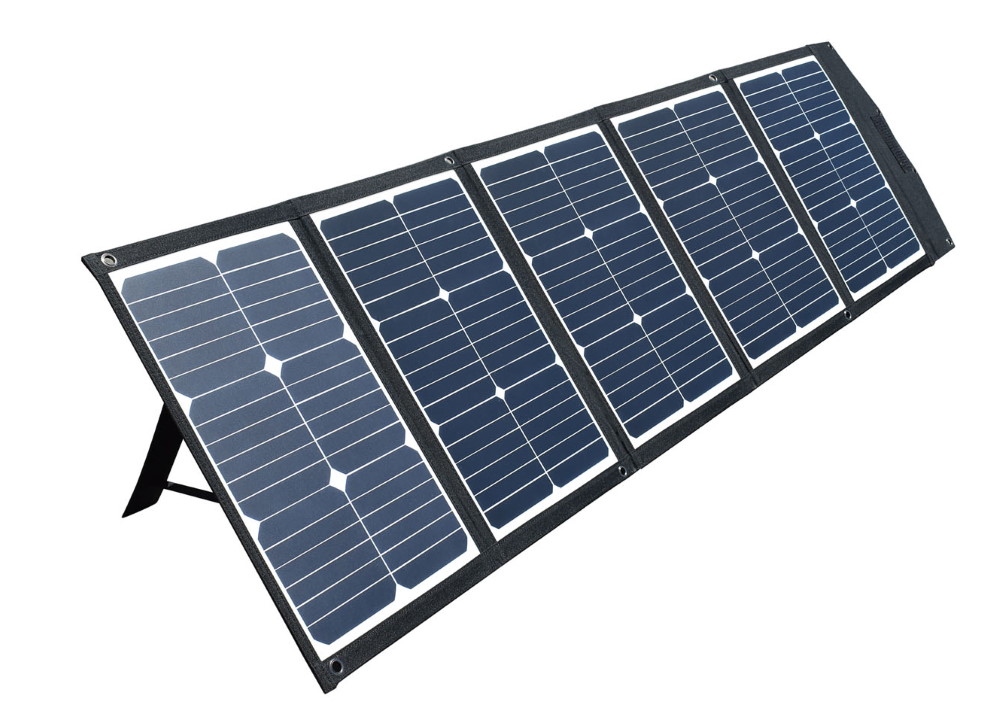

《ナチュラムの売れ筋》

話題の昆虫食にトライできるコオロギの粉末入り調味料

ナチュラム

アウトドアスパイス「ヒトスパ」

実売価格890円

ナチュラム初のアウトドアスパイスが隠れ名品。粉末しょうゆやかつお節、岩塩などに加え、コオロギの粉末を配合している。カニやエビに近い風味で、肉や魚との相性が抜群だ。

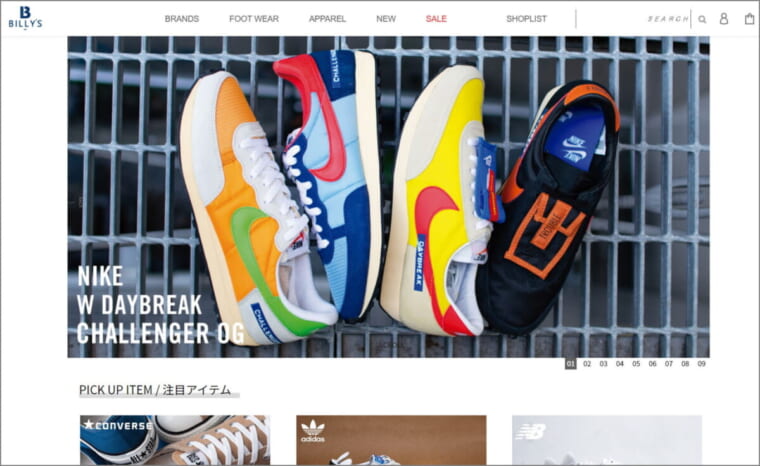

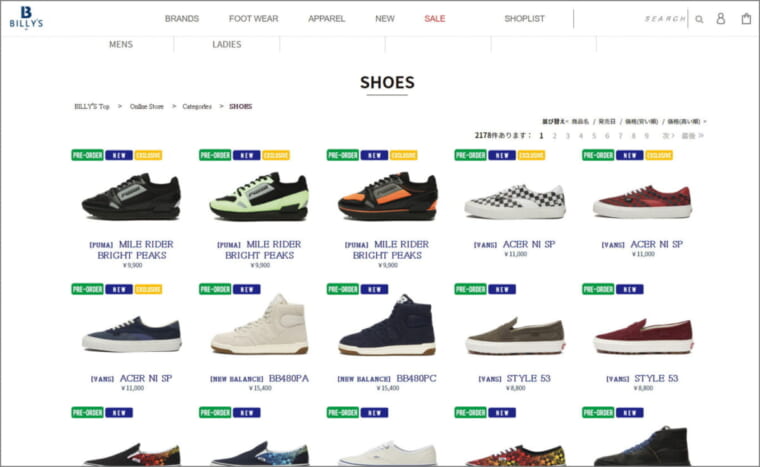

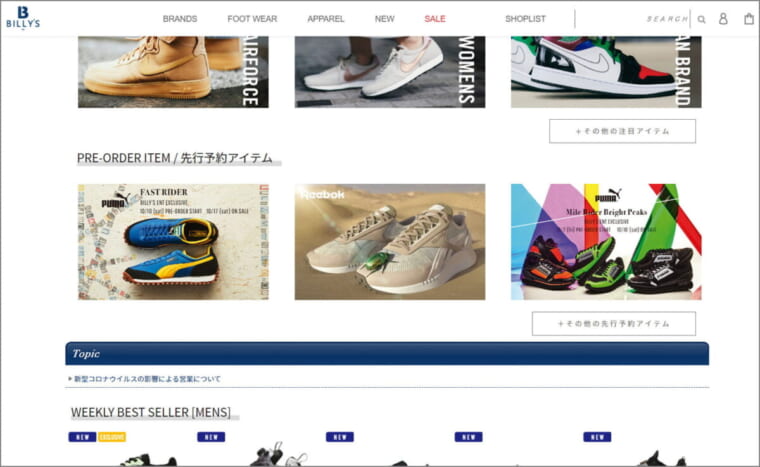

【No.5】日本のスニーカー界を牽引する人気セレクトショップのEC

[スニーカー]

BILLY’S ENT

国内に11店舗を構える日本を代表するスニーカーショップのオンライン版。取り扱い店舗が限られているヴァンズのハイエンドライン「ヴァンズ ボルト」をはじめ、スニーカー好き垂涎の商品が多数セレクトされている。

| 送料 | 5000円以上購入時無料 合計金額が5000円以上で送料が無料になるキャンペーンを期間限定で実施中。通常は全国一律で550円(離島を除く)。 |

| 決済手段 | クレジットカード、代引き、後払い クレカ払いは1回払いのみ。後払いの場合、商品とは別に郵送される振込票を使ってコンビニ・銀行・郵便局で支払う。 |

| レビュー | × 基本的に商品解説のみ。ショップやユーザーによるレビューは掲載されていない。 |

| 読みもの | ○ 読み応えあるインタビュー企画「BILLY’S meets Tokyo Creator」を展開。スタイリストやミュージシャンをフィーチャーしている。 |

<ココが使いやすい!>

プレオーダーの活用で人気の一足も買い逃しナシ!!

注目のアイテムは発売前にプレオーダーを実施。事前に予約開始日時も告知されるため、欲しい一足を確実にゲットできる。

《BILLY’S ENTの売れ筋》

ヴァンズの1stアイテムをオリジナルの仕様で復刻

ヴァンズ

オーセンティック 44 DX

9350円

1960年代にヴァンズの最初のファクトリーで作られていたモデルをオマージュ。ルックスは当時の仕様を忠実に再現しながら、Ortholiteインソールにアップデートし、優れた履き心地を実現した。

【No.6】オリジナルやコラボモデルが充実! マニアックなパーツも守備範囲

[自転車]

サイクルベースあさひ

「サイクルベースあさひ」が展開する通販サイトには、一般車やスポーツモデルと共に、オリジナルやコラボモデル、豊富なアクセサリーパーツが満載。自転車に精通する専門店だからこそ安心して買い物を楽しむことができる。

| 送料 | 1万3000円〜2万7000円(自転車を含む場合) 850円(パーツのみの場合。3980円以上購入時無料) 全国480店以上ある店舗で受け取れる「ネットで注文・お店で受取り」なら送料は無料。メンテナンスの相談もできる。 |

| 決済手段 | クレジットカード、代引き、コンビニ決済、ペイジー決済 「ネットで注文・お店で受取り」サービスでは、代引きは利用不可。株主優待券の利用もできるが自宅配送に限る。 |

| レビュー | ○ 商品によってはレビューが付いていないものもあり。だが現在レビューキャンペーンの実施などで積極的に収集している。 |

| 読みもの | ◎ 自転車やパーツの選び方などの記事多数。ブログ「ぶろぐ・で・あさひ」では耳寄りな情報を週に複数本アップしている。 |

<ココが使いやすい!>

製品ジャンルの区別が詳細でサムネイルも充実

各種パーツやアクセサリー、ウエアも豊富に取り揃える。そのアイテム数は多いがサムネイル画像も充実しており、簡単に検索ができる。

自転車本体は目的別に分類、好みのモデルを選びやすい

上はスポーツサイクルのページ。ロード、MTB、クロスバイクなど自転車のタイプによってメニューが細分化され、目的に合わせて選べる。

《サイクルベースあさひの売れ筋Best3》

オリジナルモデルやコラボモデルが充実し、コスパ抜群の「Cream」が大人気。注目はe-bikeの新モデル「OFFICE PRESS e」だ。

【3位】グッドデザイン賞にも輝いたこの秋大注目の電アシ新モデル

あさひオリジナルモデル

OFFICE PRESS e

12万9980円

2020年のグッドデザイン賞に輝いたあさひオリジナルの電動アシスト自転車。実用性とデザイン性を高次元で融合。5〜6時間の充電で最大100kmの走行距離を実現する。

【2位】高いアシスト性能が魅力のモデルは特別カラーのターコイズが大人気

ヤマハ

PAS Fiona

10万6980円

大人気のPASをベースにあさひがコラボレーションした特別モデル。高いアシスト性能にタウンユースとしての美しさをプラスした、特別カラーの「ターコイズ」が大人気。

【1位】デザインと実用性を両立したコスパ抜群のネット限定モデル

あさひネット通販限定

Cream CS

2万3980円〜2万7980円

ネット限定オリジナルモデル。スポーツ車が持つ快適な走行性やデザインと、シティサイクルの高い実用性を両立。コスパとメンテナンス性に優れた部品を搭載する。

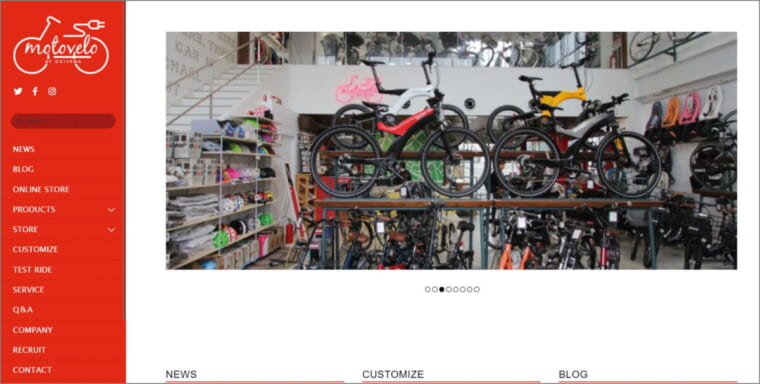

【No.7】e-bikeならココがイチバン!

モトベロ

e-bike専門店として知られる「モトベロ」の通販サイト。日本のみならず世界から厳選した電動アシスト自転車をラインナップし、インターネットを介して気軽に購入できる。一部地域を対象に送料無料キャンペーンも実施中だ。

<ココが使いやすい!>

カスタマイズ提案が充実最適なモデル選びに役立つ

カスタマイズコーナーはライフスタイルに合わせてカスタムを楽しみたい人にオススメ。旅、アウトドアなどのテーマに合わせてe-bikeの達人が手を加えた個性的なモデルがテンコ盛りだ。

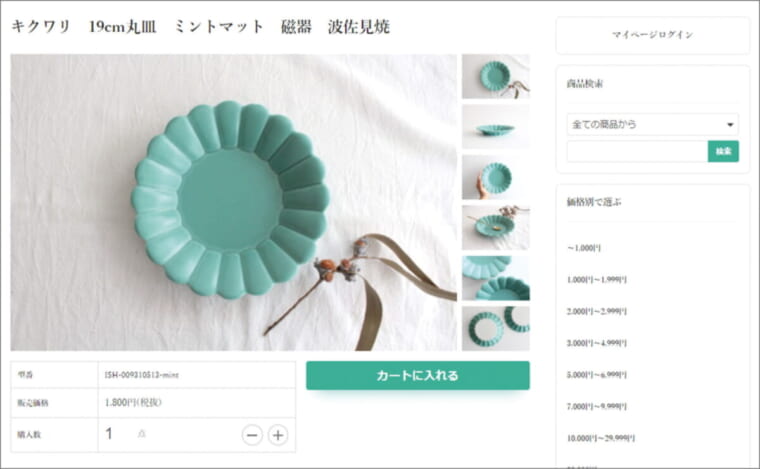

【No.8】おうちごはんがもっと楽しく! 料理を引き立てるオシャレ和食器

[和食器]

おうちで楽しむ陶器市 うちる

使いやすい定番の器から個性あふれる作家の器まで、全国から買い付けた多彩な和食器を2000点以上取り揃えるショップ。10月31日〜11月6日の期間、人気作家の作品を購入できる「秋のうちるWEB陶器市」を開催する。

| 送料 | 全国一律950円 商品の合計金額が1万円以上で送料半額、1万5000円以上で送料無料となる。宅急便での配送のみで、日本国外は対応不可。 |

| 決済手段 | クレジットカード、Amazon Pay、LINE Pay、代金引換 クレジットカード決済は国際ブランド5つに対応。代金引換は現金のみで、手数料は支払い合計金額によって異なる。 |

| レビュー | △ ユーザーによる評価は非対応。しかし、ショップによる商品説明や写真が充実しているので、使用感をイメージしやすい。 |

| 読みもの | ◎ サイト上での器の選び方やお手入れ方法といった情報に加え、ショップブログではアイテム別のオススメ商品などを発信。 |

<ココが使いやすい!>

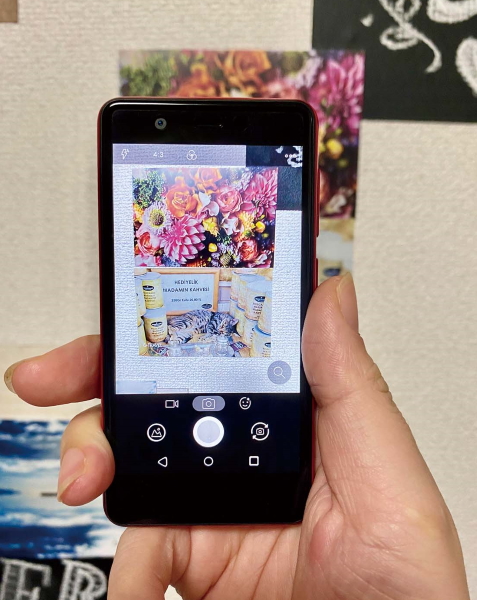

器を購入したユーザーの盛り付け写真が参考に!

商品を探す際、「盛り付けから選ぶ」を選択。Instagramに「#うちるフォト」付きで投稿された盛り付け写真がチェックでき、用途や組み合わせの参考になる。

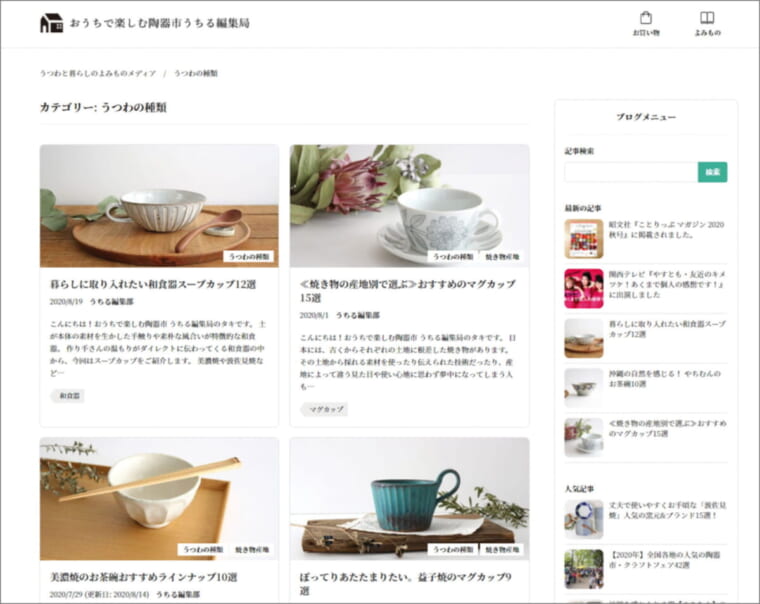

ブログでオススメ品のまとめ記事を読める!

ショップブログ「うちる編集局」では、器や食など暮らしにまつわる情報を発信。「益子焼のマグカップ9選」など、様々なテーマでオススメ品もチェックできる。

《うちるの売れ筋Best3》

コロナ禍でおうち時間が増え、お気に入りの器とともに自炊を楽しむ人が急増。手軽さとデザイン性を兼備したグリルプレートがヒット中だ。

【3位】食材のカラーが映える! 深い色味のオーバル皿

リムオーバルプレートL オリーブ 磁器 皓洋窯 有田焼

3850円

釉薬の濃淡が美しい細身のオーバル皿。苔むしたような深みのあるオリーブグリーンに、真っ赤なトマトソースなど色鮮やかな洋食がマッチする。

【2位】ほっとする触り心地で実用性にも優れたマグカップ

マグカップ グレー 磁器プレーン 美濃焼

1760円

どっしりとした見た目とは裏腹に、やさしい感触と軽さが特徴のマグカップ。丈夫でシミやカビなどの汚れも付きにくく、日常使いしやすい。たっぷり入る大きめサイズ。

【1位】調理してそのまま食卓へ! 耐熱性の多目的プレート

《耐熱陶器》

萬古焼 グリルプレート

2200円

直火、オーブン、電子レンジ調理が可能な耐熱プレート。魚焼きグリルにも入るサイズなので、幅広い料理に活用できる。調理したらそのまま食卓にサーブできるのも魅力。

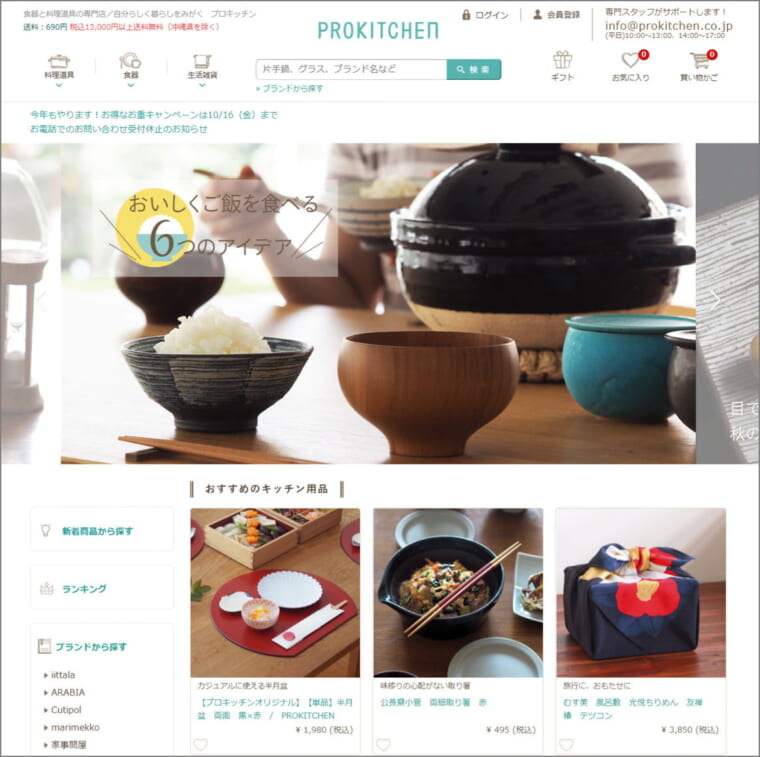

【No.9】スタッフの声とともに心地良いキッチン用品を提案!

プロキッチン

調理器具、食器、生活雑貨専門のショップで、オリジナル商品も多数展開。アイテム別のほか、「お弁当」「アウトドア」といったシーン別で商品を探せるのも便利だ。知識豊富なスタッフが、お気に入り商品やその活用方法も発信している。

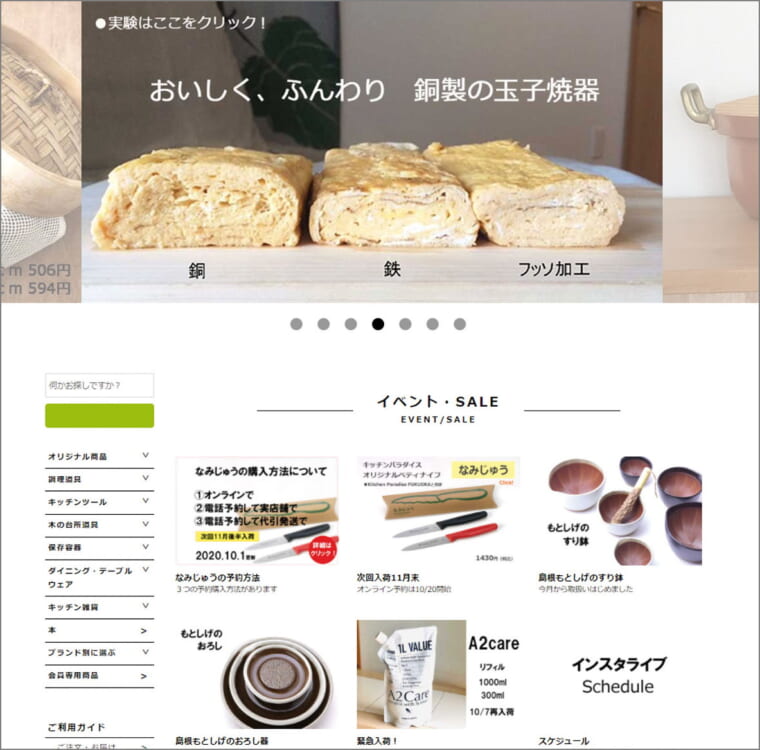

【No.10】本当にオススメしたい優秀な道具だけを厳選!

キッチンパラダイス

「おいしくできる」「耐久性が高い」「機能性が高い」「適正価格」の基準で展開するキッチン道具の専門ショップ。商品テストを行ったり、自宅で日々使ったりして、本当に良いものを厳選している。不定期で料理や道具の講習も開催。

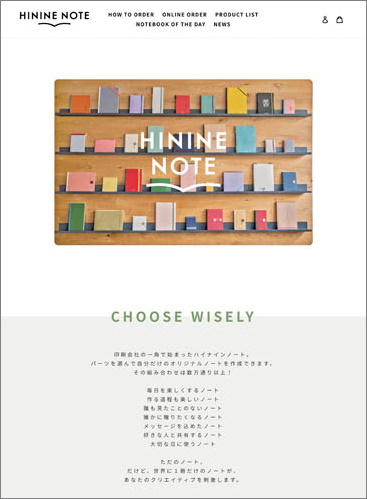

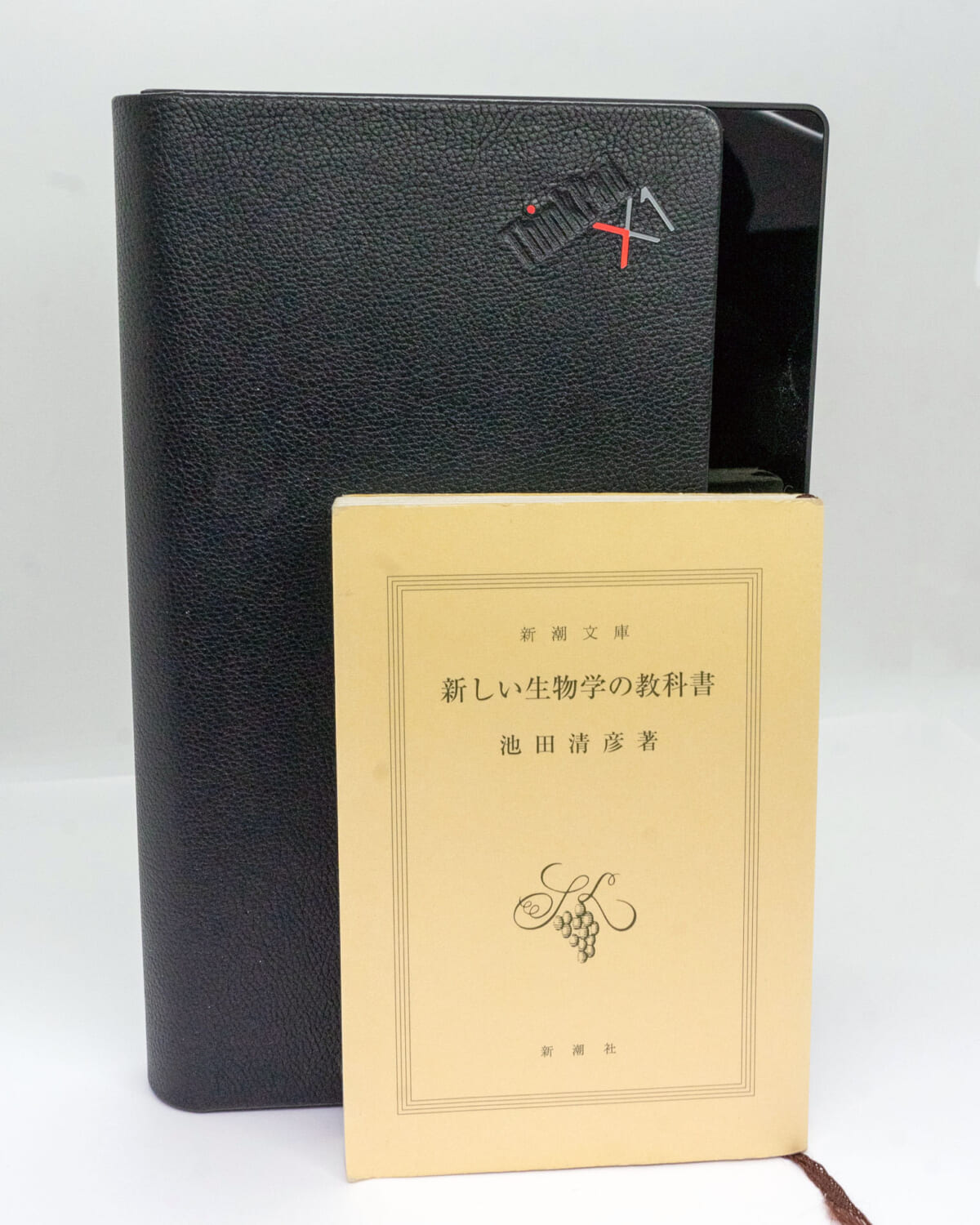

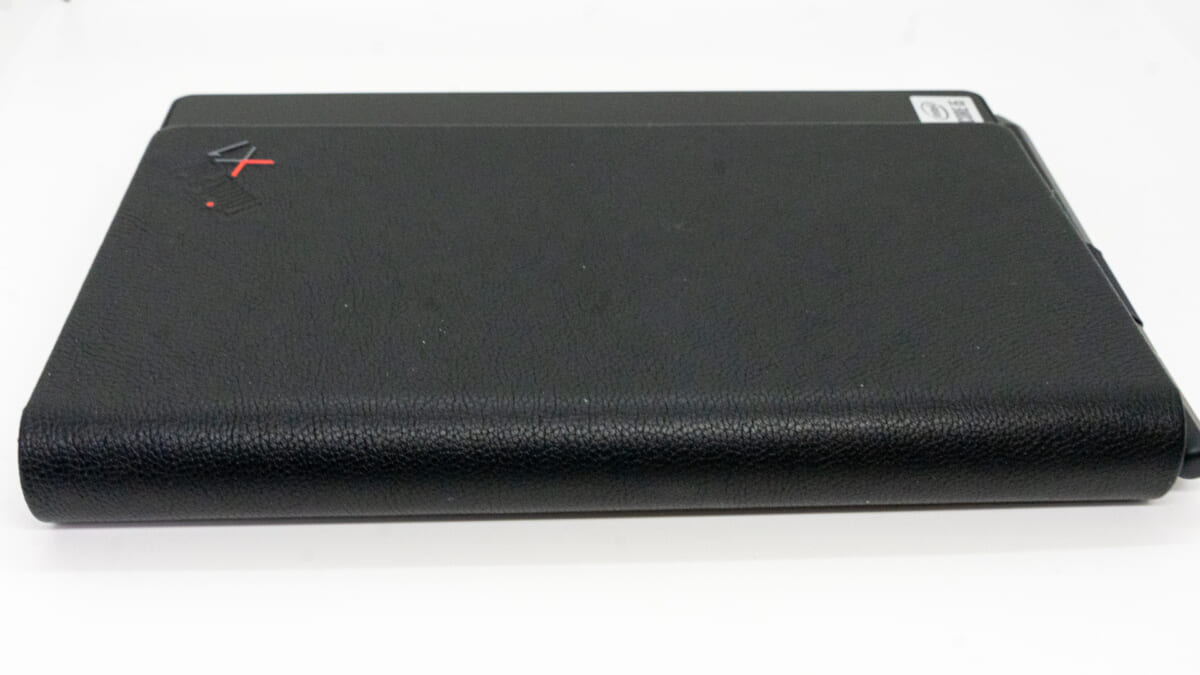

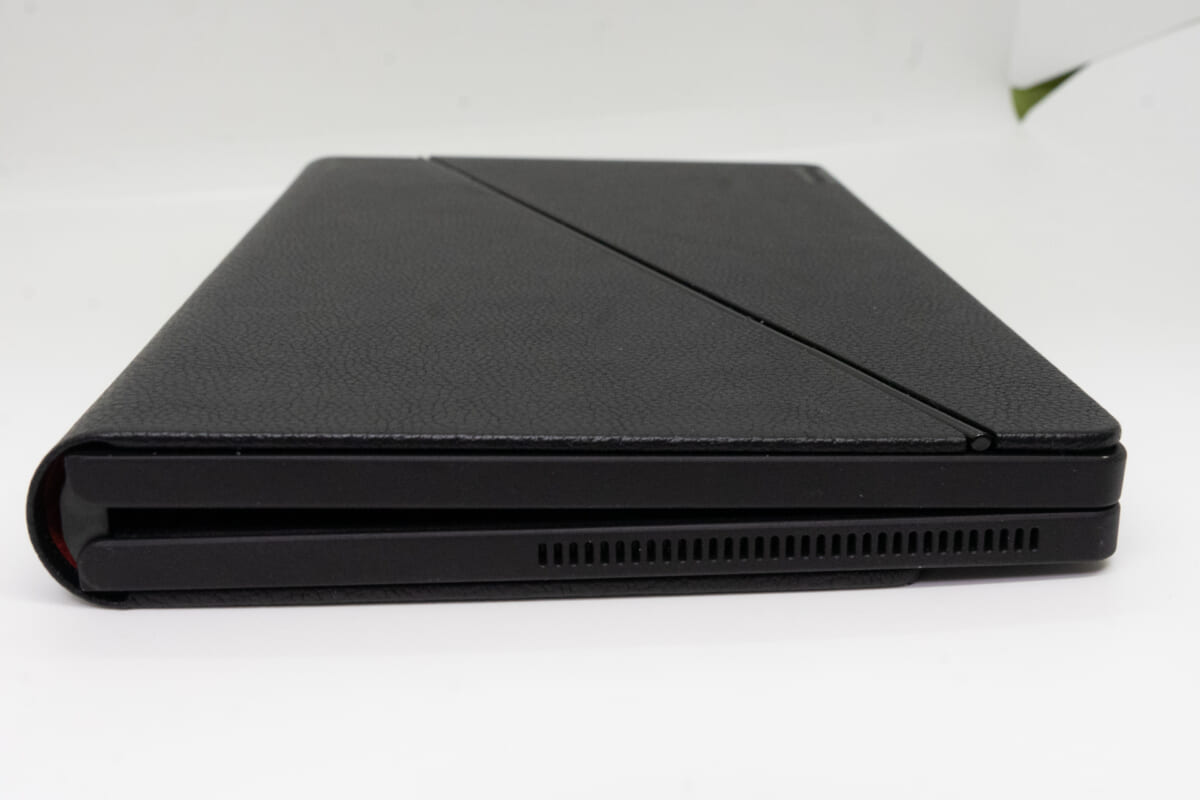

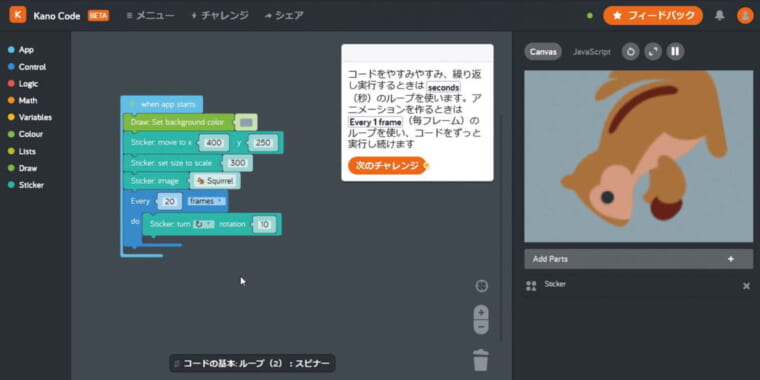

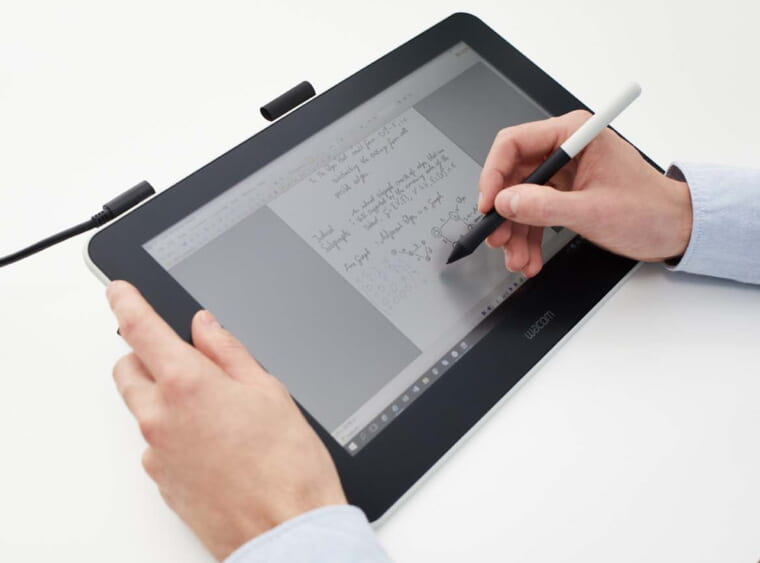

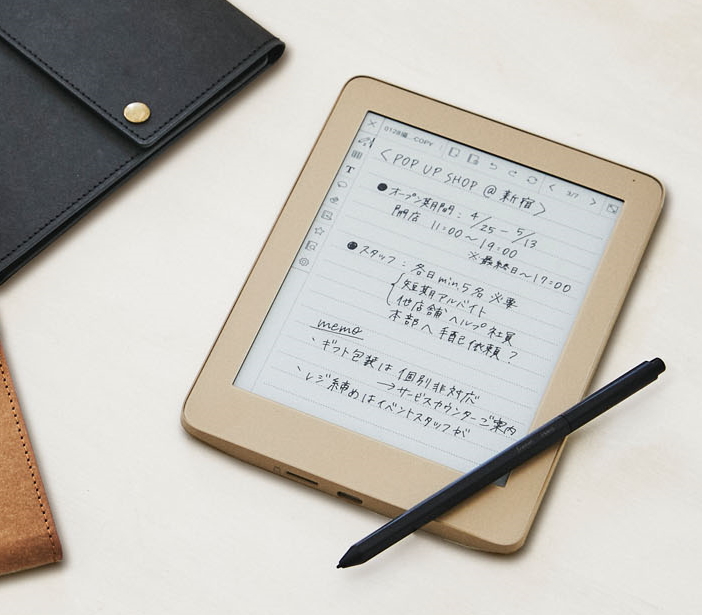

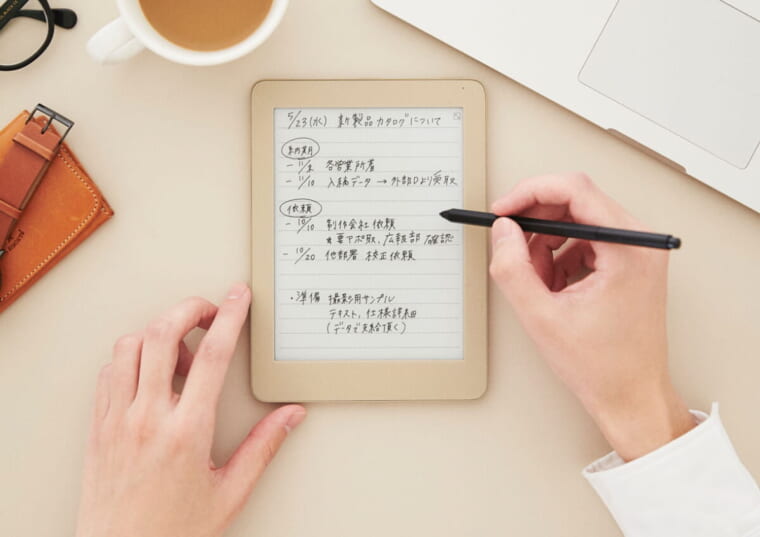

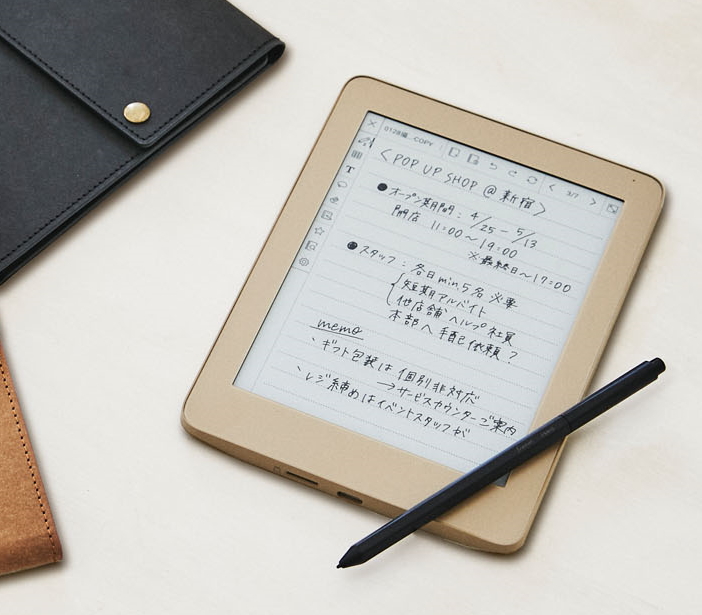

【No.11】好きなパーツを組み合わせて自分だけの1冊を作れる!

[ノート]

HININE NOTE

東京・代々木八幡にあるノート専門店のウェブショップ。パーツを選んでオリジナルのノートを作れる。組み合わせは数万通り以上(実店舗でしか選べないパーツあり)。表紙に文字を入れることもできる。1週間ほどで届く。

| 送料 | 350円 B6サイズ2冊、またはB5サイズ1冊以内の場合は、クリックポストでポスト投函される。それ以外の場合は西濃運輸で届く。 |

| 決済手段 | クレジットカード、Google Pay、Paidyほか クレカ払いは1回払いのみ。Google Payならギフトカードで支払うこともできる。Paidyはコンビニや銀行払いにも対応。 |

| レビュー | △ ユーザーによる評価には非対応。ただし、紙の特徴などが写真と文で丁寧に説明されているため、理解しやすい。 |

| 読みもの | △ HP内に読み物コンテンツはないが、Instagram(@hininenote)でノートの作例が紹介されており、オーダーの参考になる。 |

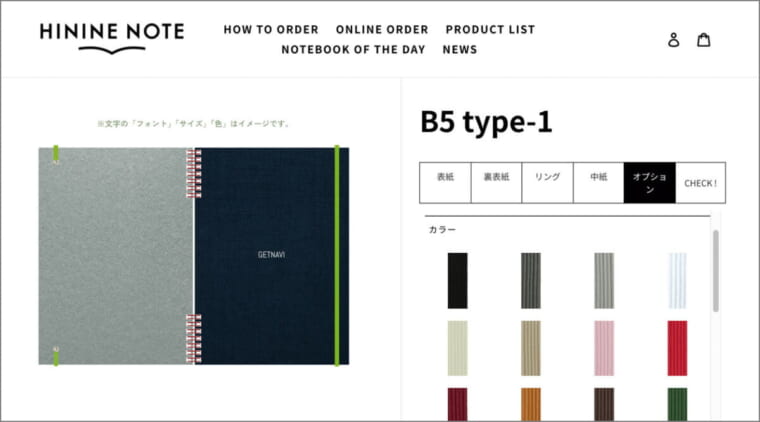

<ココが使いやすい!>

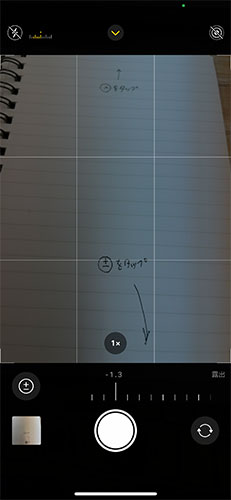

ノートの完成イメージを見ながらパーツを選べる!

オーダーページ上でどんなノートが完成するのかをシミュレーションでき、イメージを掴みやすい。表紙に入れた文字まで反映される。

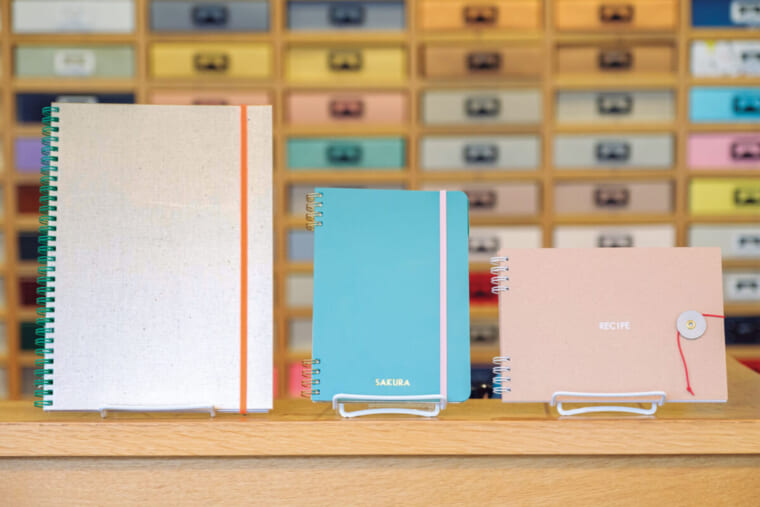

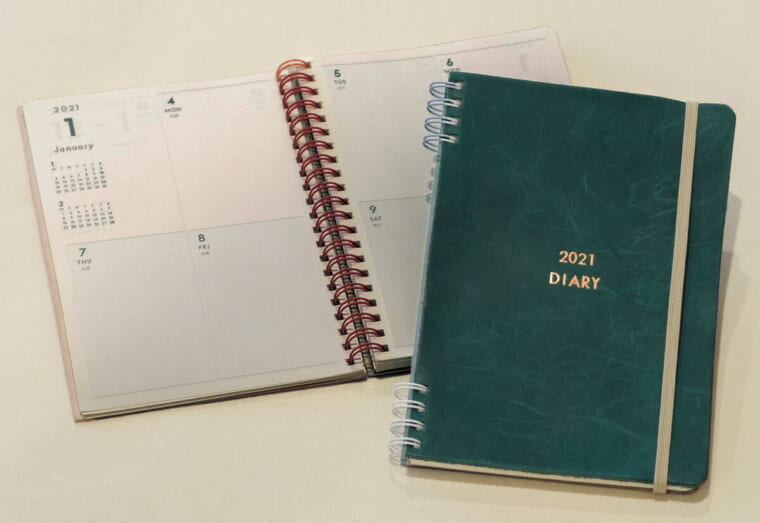

《HININE NOTEの売れ筋》

世界にひとつだけのオリジナル手帳を作れる!

HININE NOTE

ダイアリー

1595円〜

ノートだけでなく、手帳も作れる(※)。マンスリーとウィークリーがあり、両方を収録するほか、マンスリー&ノートページ、ウィクリー&ノートページという組み合わせも可能だ。サイズはB6(タテ)のみ。

※:注文するタイミングによって、スケジュールの始まり月(4月始まり・10月始まり・12月始まりがある)は異なる

【No.12】日本全国の希少な酒との自由で楽しい出会いをお届け!

[酒]

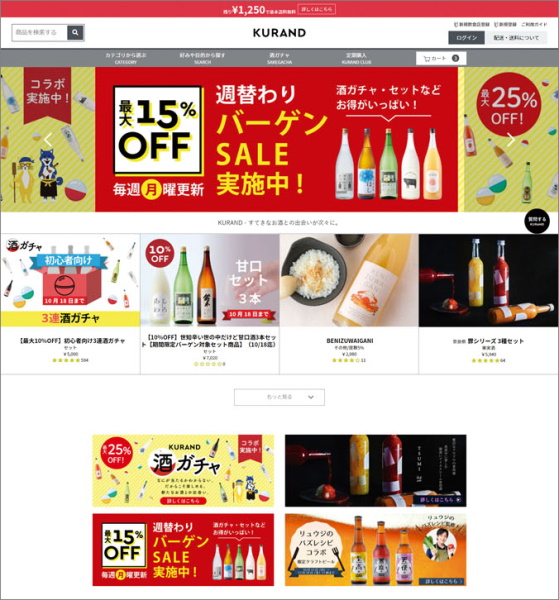

KURAND

小さな酒蔵が造るこだわりの酒や、酒蔵と一緒に自由な発想で造った酒を販売。取り扱い商品は、日本酒や果実酒、焼酎、ビールなど多岐にわたる。商品が持つストーリーやオススメのペアリング、造り手の声も載せている。

| 送料 | 購入金額が8000円未満の場合900円、8000円以上の場合は無料(すべて税抜き)。 送料に加え、一部の地域では地域送料も必要(1万5000円以上購入の場合、沖縄以外は地域送料も無料)。クール便(別料金)も選べる。 |

| 決済手段 | クレジットカード、コンビニ決済、銀行振り込み、代引き コンビニ決済、銀行振り込みを選んだ場合、商品が届けられるのは、決済完了予定日から3日以上後となる。 |

| レビュー | ◎ カスタマーレビューが掲載されている。さらに、各商品に対してショップスタッフからのコメントもあり、商品選びの参考になる。 |

| 読みもの | ◎ 酒類ごとに毎週の人気ランキングに加え、ギフトにオススメの酒ランキングや飲みやすい日本酒ランキングなどを掲載。 |

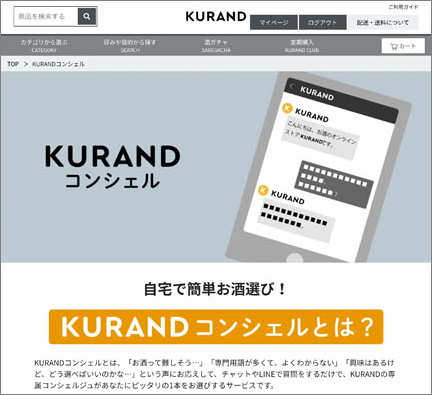

<ココが使いやすい!>

プロが自分にぴったりの酒を選んでくれるから安心!

酒選びを手伝ってくれる「KURANDコンシェルジュ」も設置。チャットやLINEで質問をすると、自分にぴったりの1本を選んでくれる。

《KURANDの売れ筋》

紅ずわいがにの身を詰め込んだホット専用の酒

北岡本店

BENIZUWAIGANI

3278円

山陰沖で獲れた旬の紅ずわいがにの身を贅沢に詰め込んだ、ホット専用の酒。だしの専門家がかにに合うベストな配合で作った合わせだしと、純米酒をブレンドしている。かに雑炊にしてもおいしい。

HUAWEI STORE福袋2021

HUAWEI STORE福袋2021

Edition

Edition

(@kokoachan_1)

(@kokoachan_1)