出先や出張先でモバイルノートPCからインターネットに接続する場合、これまではモバイルWi-Fiルーターを活用するのが一般的でした。モバイルWi-Fiルーターは月額3000円程度で契約でき、高速・大容量通信ができるのが特徴。しかし、ルーターを常に持ち歩かねばならず、バッテリーの充電などにも気を配る必要があります。

最近ではスマートフォンを介してネットに接続する「テザリング」が人気となっていますが、こちらもスマホのバッテリーに気を配ったり、契約プランの通信制限を超えないように気を使わねばならず、手軽な反面、常用するにはやや不自由なところも。

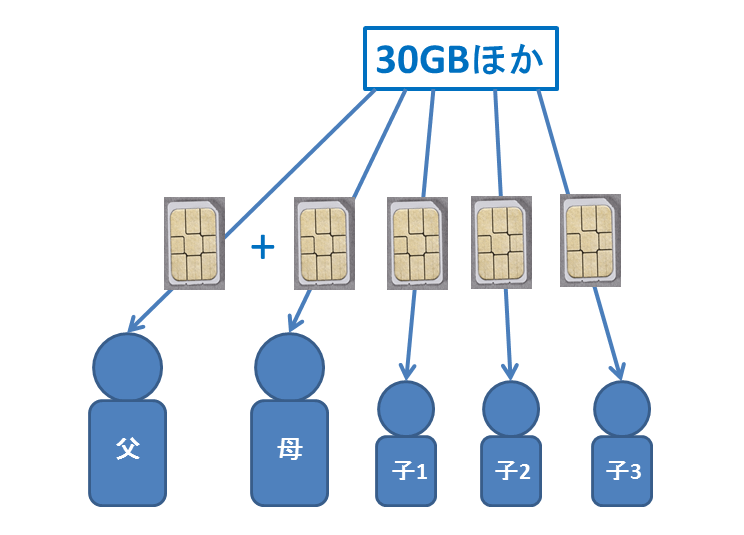

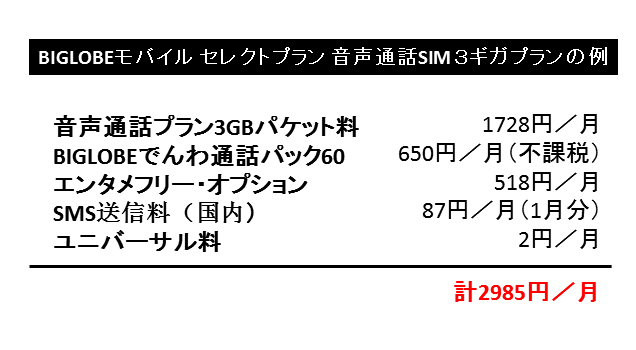

そんななか、国内外のPCメーカーからは直接SIMカードを挿入してモバイル通信が行えるLTE対応のノートPCが登場しています。スマホで普及しているMVNOのように、手ごろな料金で利用できる格安SIMを使えば、月1000円程度からモバイル通信が可能。ノートPCだけで通信できるので、ルーターやスマホのバッテリーを気にする必要もありません。

今回はLTE対応の最新モバイルノートPC3モデルを紹介します。

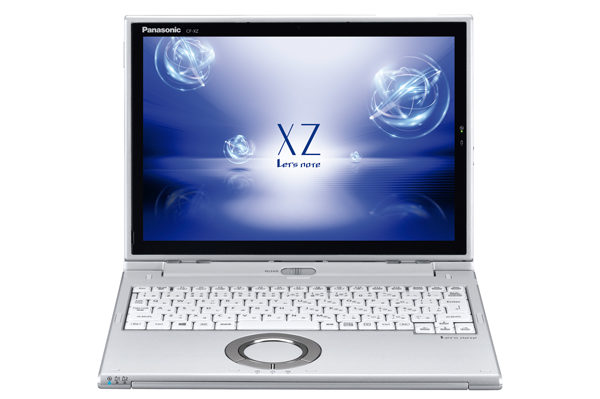

1.キーボードに定評のあるモバイル機

レノボ

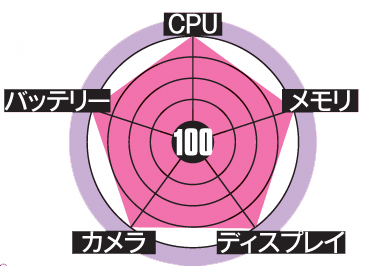

ThinkPad X280(20KFA01RJP)

実売価格27万5507円

●OS:Windows 10 Pro ●CPU:インテル Core i5-8250U(1.6GHz)/インテル UHD グラフィックス 620 ●メモリ:8GB ●ストレージ:SSD 256GB ●ディスプレイ:ノングレア12.5型 フルHD(1920×1080ドット) ●インターフェイス:USB Type-C×2、USB 3.0×2、HDMI、マイクロSDカードリーダー、マイク/ヘッドホン ●バッテリー:約15.4時間 ●サイズ/重量:W307.7×D209.8×H17.8mm/約1.13kg

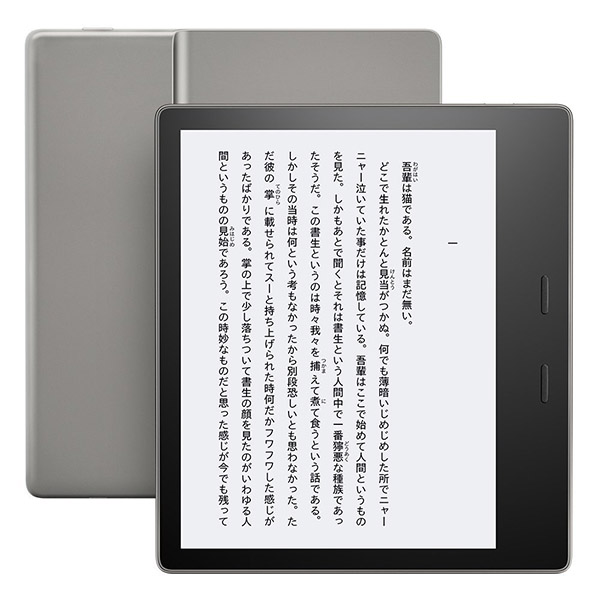

ビジネス用ノートPCとして定評のあるThinkPadシリーズの最新モバイルモデル。前モデル「X270」よりも薄型・軽量化を果たし、より持ち歩きやすく進化しました。また、堅牢性も高く、米国国防総省が定める調達基準「MIL-SPEC」にも準拠。LTEモジュールを内蔵し、nano SIMカードを挿すだけでモバイル通信が利用できます。第8世代インテル Core プロセッサー(Coffee Lake-S) 搭載。

【SIM/LTE】

nano SIM対応(対応LTEバンド:1/3/8/18/19/26/28/41)

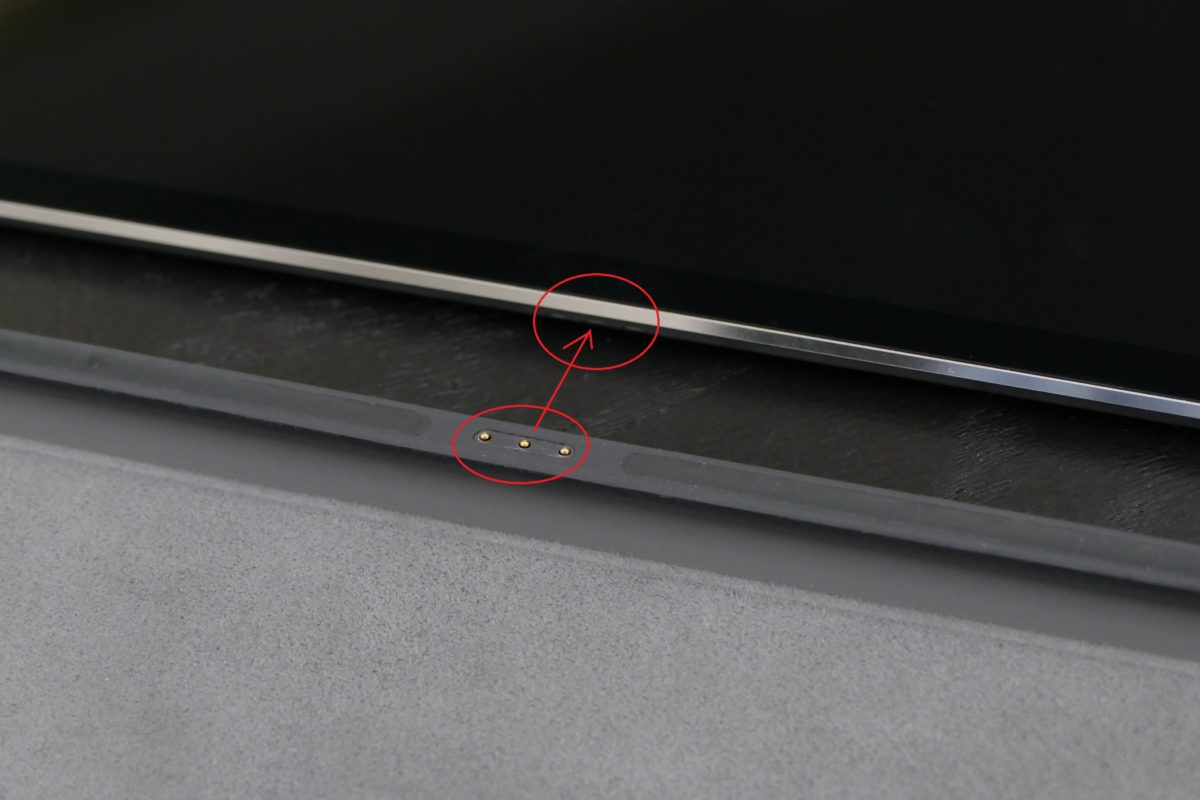

主要キャリアのネットワークに対応しているので、ほとんどの国内SIMフリーサービスで安心して使用可能。SIMカードスロットは本体の背面にあり、手軽に抜き挿しできます(マイクロSDカードリーダー兼用)。複数の端末でSIMカードを使い回している人には便利です。

【こんな人にオススメ】

ThinkPadシリーズの特徴であるタイピングしやすいアイソレーションタイプキーボードを搭載。ディスプレイも目が疲れにくいノングレア(非光沢)仕様で、長時間の文字入力作業に最適です。書類作成やテキスト入力をメイン用途で考えている人にオススメ。

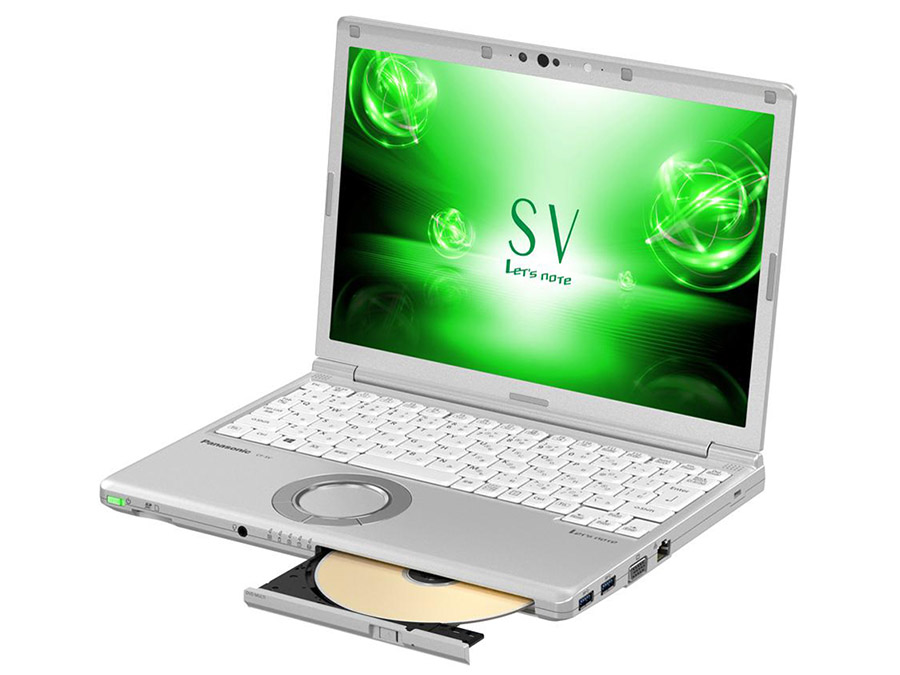

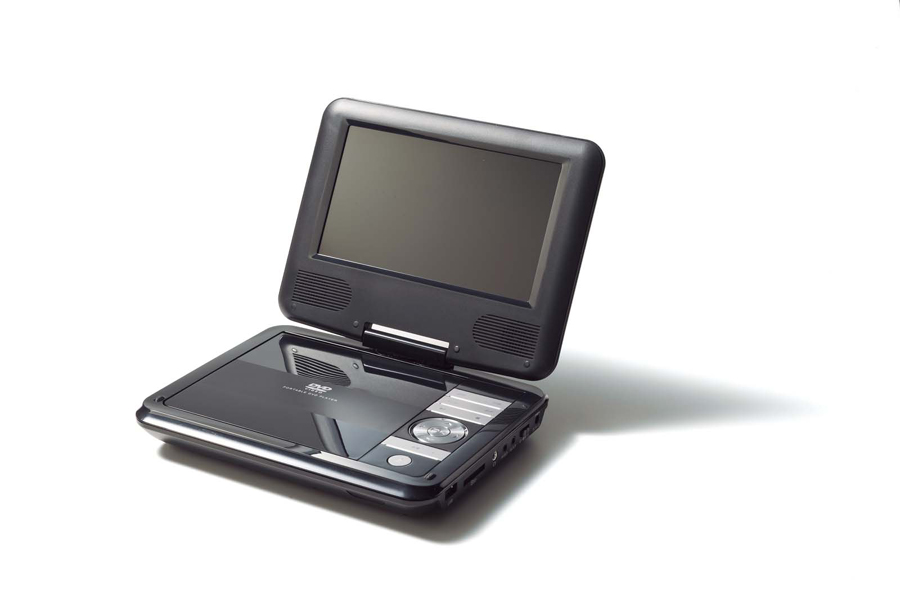

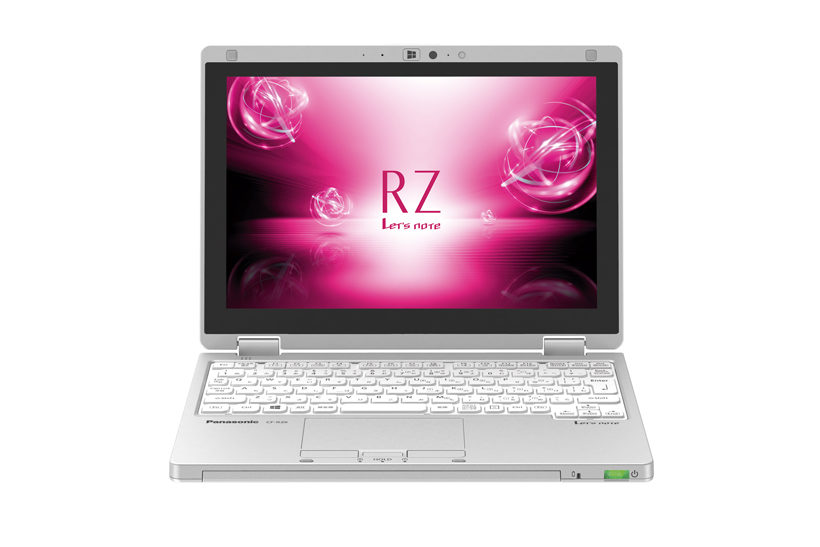

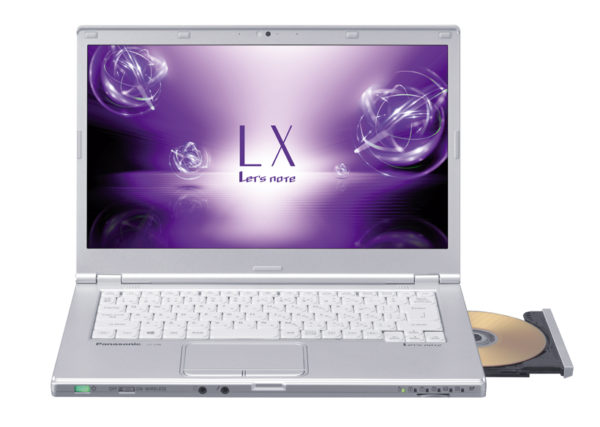

2.珍しいDVDマルチドライブ搭載モバイル機

パナソニック

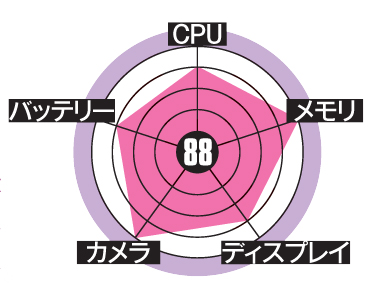

Let’s note SV7(CF-SV7LFGQR)

実売価格23万40円

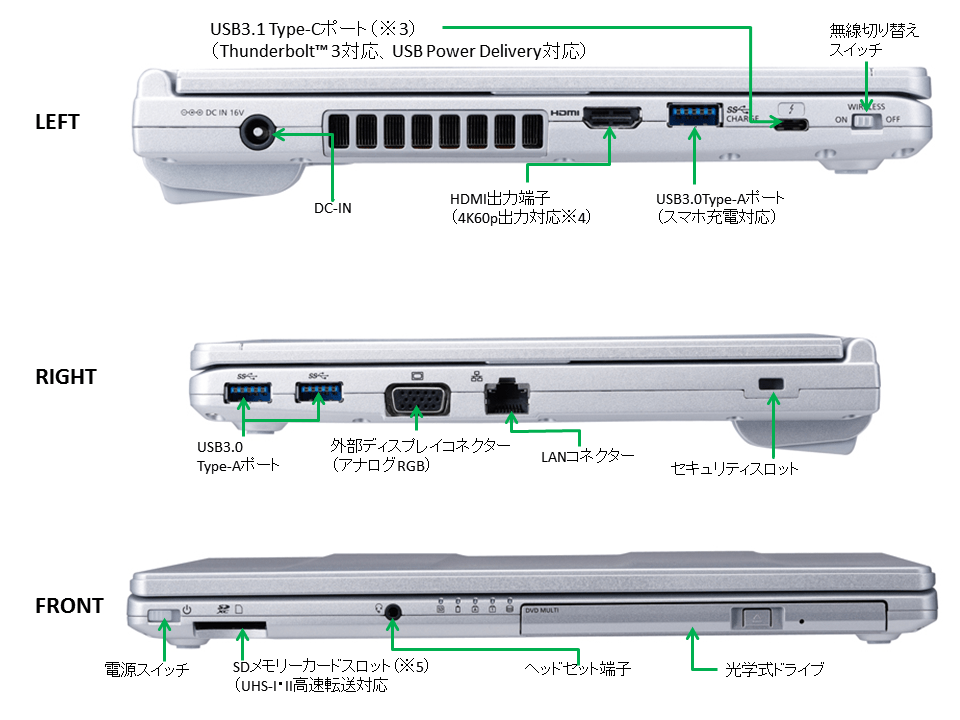

●OS:Windows 10 Pro ●CPU:インテル Core i5-8250U(1.6GHz)/インテル UHD グラフィックス 620 ●メモリ:8GB ●ストレージ:SSD 256GB ●ディスプレイ:ノングレア 12.1型 WUXGA(1920×1200ドット) ●インターフェイス:USB Type-C×1、USB 3.0×3、HDMI、VGA、イーサーネット (RJ-45) ポート、SDカードリーダー ●バッテリー:約14時間 ●サイズ/重量:W283.5×D203.8×H24.5mm/約1.024kg

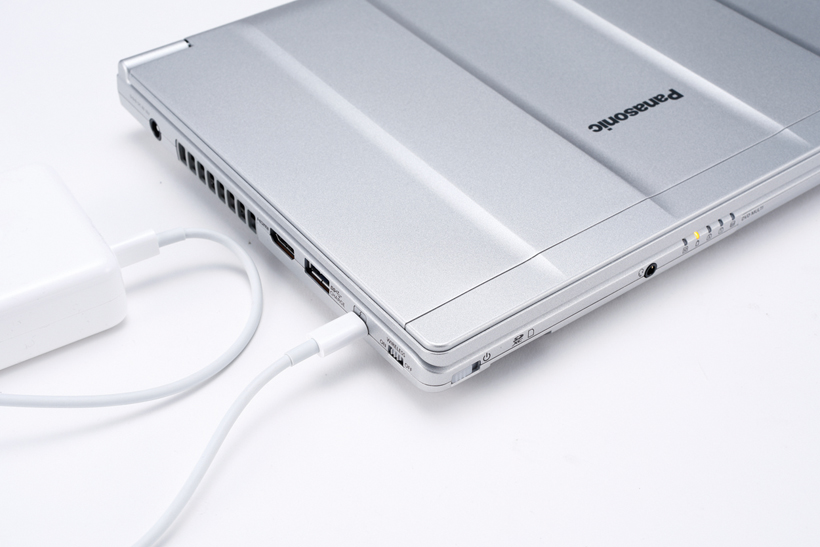

12.1型のコンパクトボディにDVDマルチドライブを搭載したビジネス向けモバイルノートPC。シリーズ伝統のシルバーボディと天板のボンネット構造を採用し、高い堅牢性を実現。最新の第8世代インテル Core プロセッサー(Coffee Lake-S) 搭載により、高い処理性能と省エネルギー性を両立しています。USB Type-CはUSB PD(Power Delivery)に対応しており、USBコネクタからの給電が可能。USB PD対応の大容量モバイルバッテリーを使って充電することもできます。

【SIM/LTE】

nano SIM対応(対応LTEバンド:1/3/8/18/19/21/28/41)

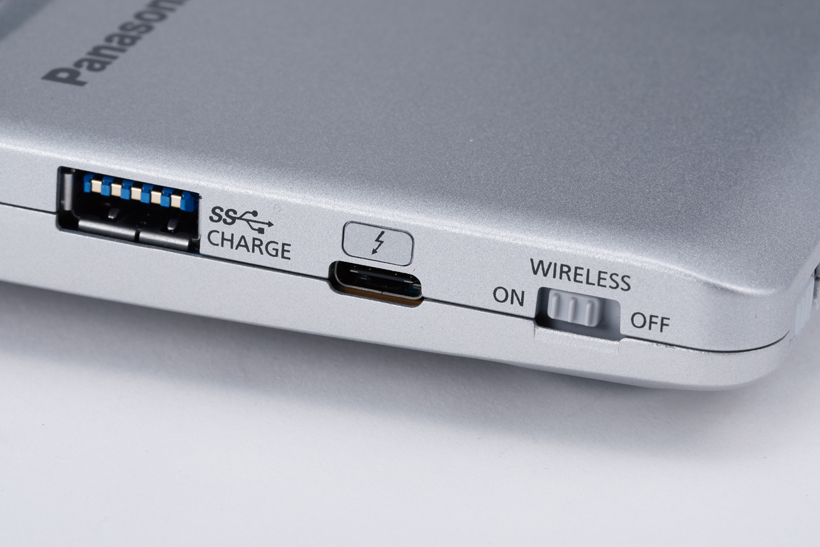

主要キャリアのネットワークに対応しているので、ほとんどの国内SIMフリーサービスで安心して使用可能。SIMカードスロットはバッテリーパックスペースにあり、基本的にはSIMカードを挿したまま使うことになります。本体にはワイヤレス通信を簡単にON/OFF切り替えられる「無線切り替えスイッチ」を搭載。省電力化にも役立ちます。

【こんな人にオススメ】

モバイルノートPCとしては貴重なDVDマルチドライブ搭載モデル。CD-RやDVD-Rなどを使ったデータの受け渡しやディスクメディアの読み・書きが必要なビジネスマンに最適です。

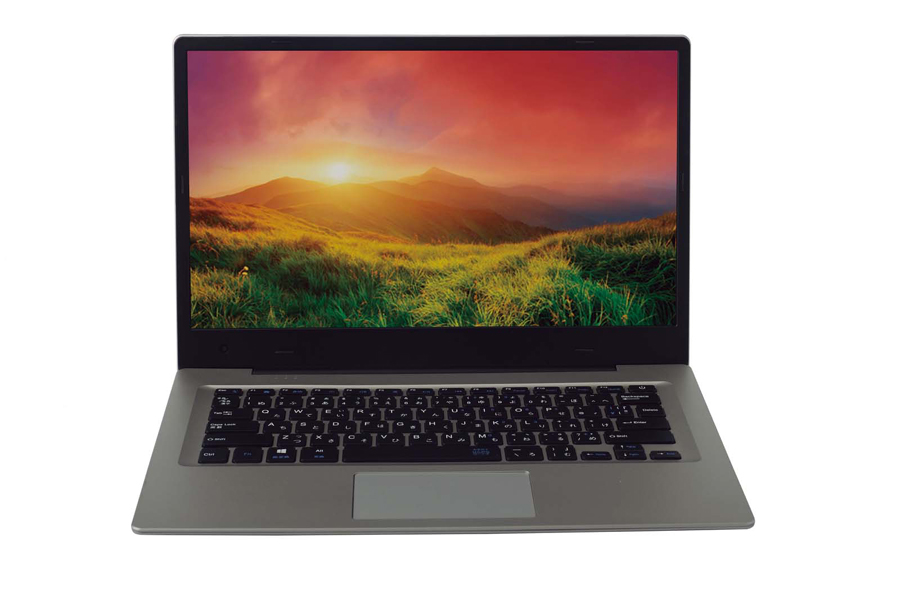

3.海外でも使えるグローバルな1台

VAIO

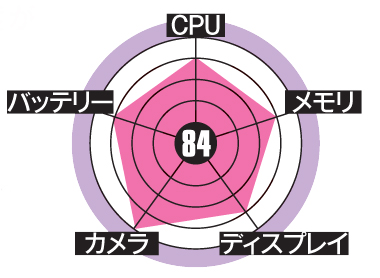

VAIO S13(VJS13290111B)

実売価格19万2013円

●OS:Windows 10 Home ●CPU:インテル Core i5-7200U(2.5GHz)/インテル HD グラフィックス 620 ●メモリ:4GB ●ストレージ:SSD 128GB ●ディスプレイ:ノングレア13.3型 フルHD(1920×1080ドット) ●インターフェイス:USB 3.0×3、HDMI、VGA、イーサーネット (RJ-45) ポート、SDカードリーダー ●バッテリー:約12時間 ●サイズ/重量:W320.4×D216.6×H15~17.9mm/約1.06kg

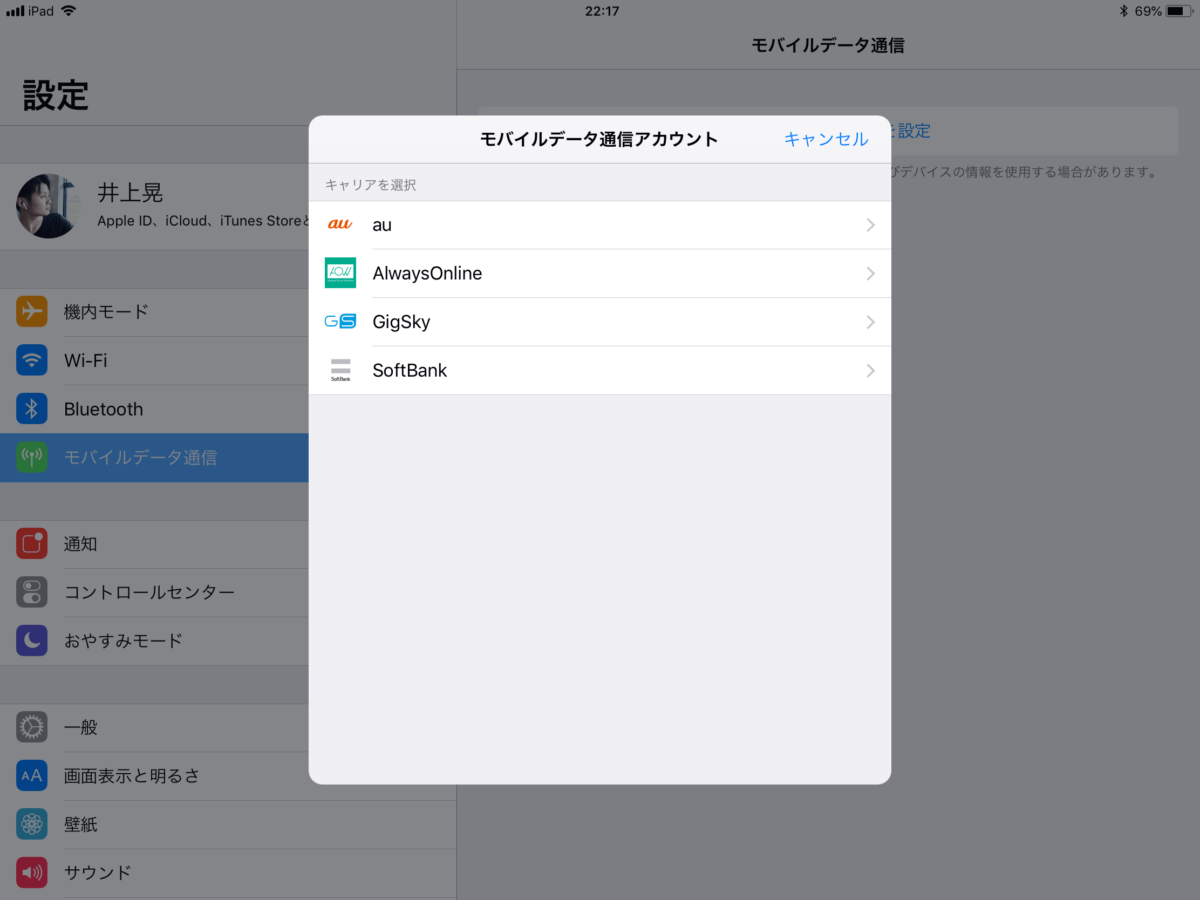

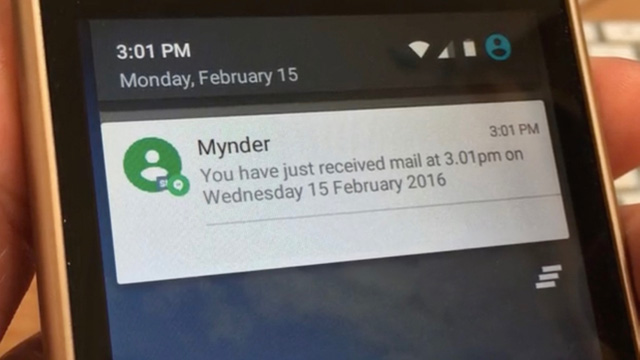

VAIO S13シリーズで初めてLTEに対応。第7世代インテル Core プロセッサー(Kaby Lake)を搭載し、モバイルノートPCでもパワフルな性能を実現しています。Windows 10のストアアプリからデータプランを購入して通信できる「Windows 10データプラン」対応SIMを同梱。必要な時に必要な分だけ購入できるプリペイド型なので、無駄なくデータ通信が行えます。本体のカラーはブラックとシルバーを用意。

【SIM/LTE】

micro SIM対応(対応LTEバンド:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/38/39/40/41/66)

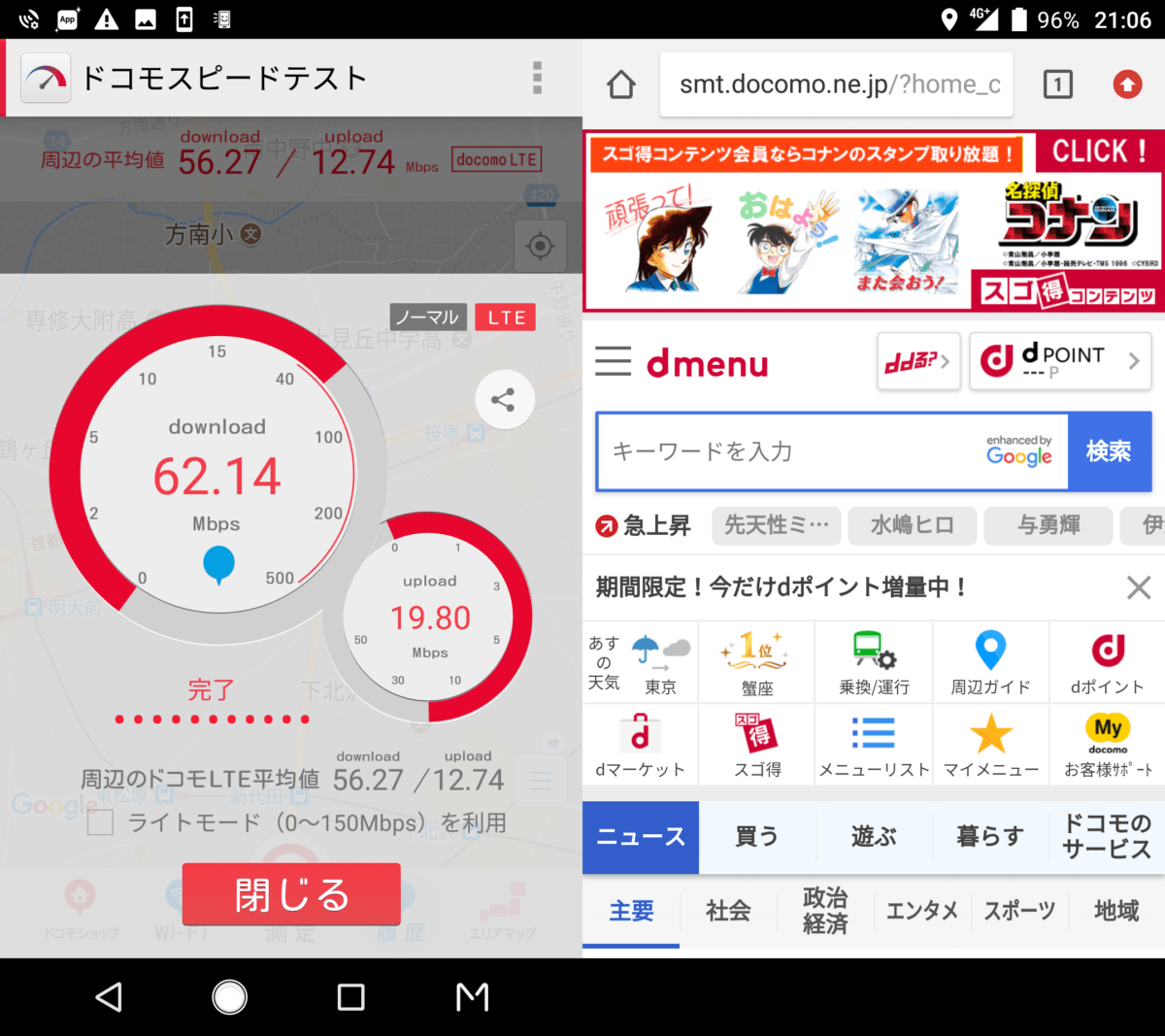

豊富なLTEバンドに対応しており、国内のキャリアのほか海外キャリアにも対応。キャリアアグリゲーションに対応しているので、下り最大450Mbpsの高速通信も行えます。ほかのモデルと異なりmicro SIMなので注意が必要。SIMカードスロットは底面に備えています。

【こんな人にオススメ】

LTEバンドは幅広い帯域に対応。海外で現地のSIMカードを購入して使用するなど、世界各地でモバイル通信が利用できます。また、同梱されるSIMカードで「Windows 10データプラン」を利用すれば、SIMカードを入れ替えることなく世界各地のキャリアのデータプランを購入可能。海外出張が多いビジネスマンにオススメのモデルです。

社外や出張時にノートPCでネット通信をよく利用する方は、LTE対応のモバイルノートPCを検討してみてはいかがでしょうか。