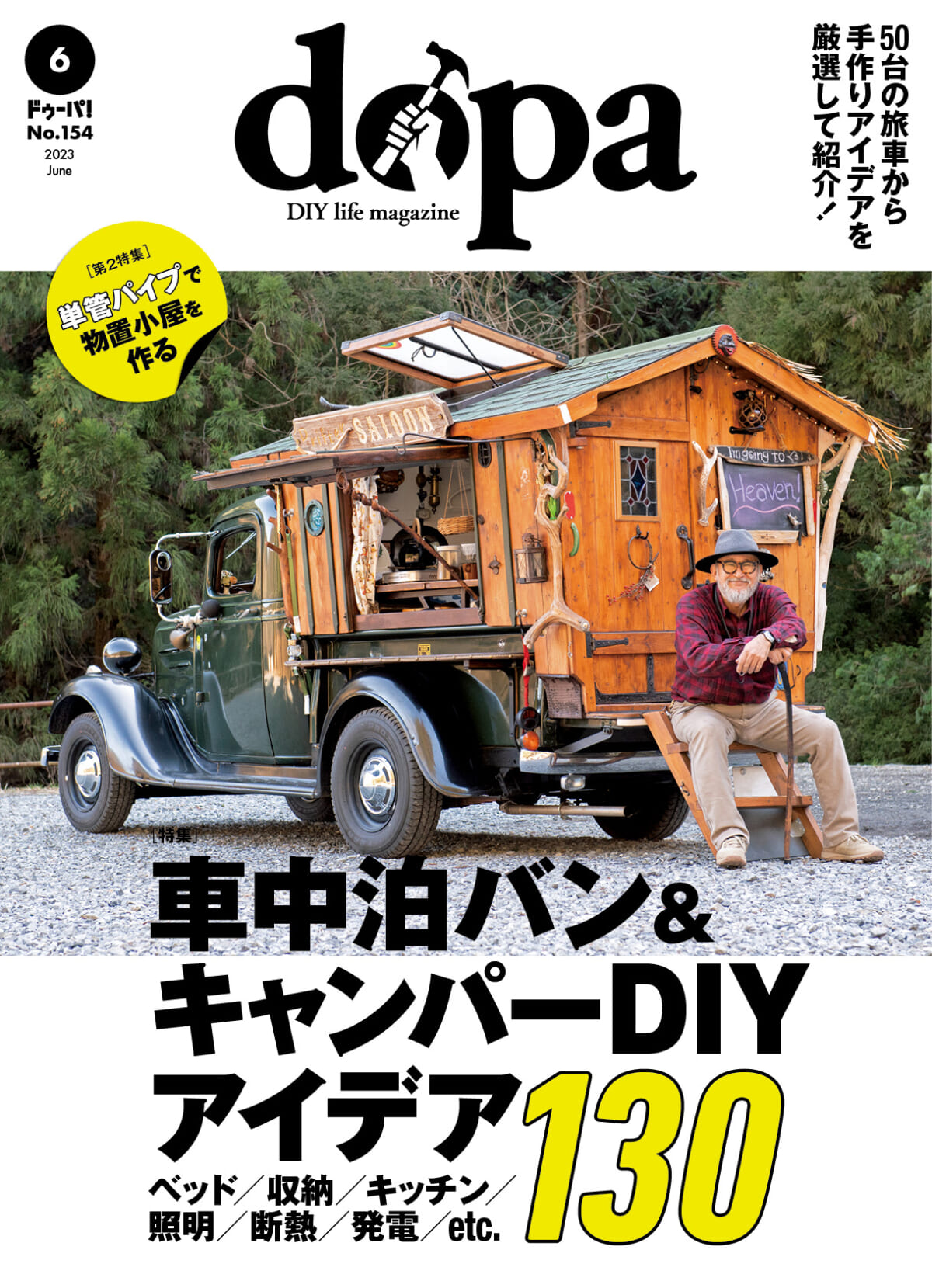

グレートジャーニー関野吉晴さんの前代未聞の大航海を追った映画『縄文号とパクール号の航海』の水本博之監督の最新作『丸木舟とUFO』が9月24日よりポレポレ東中野で公開する。

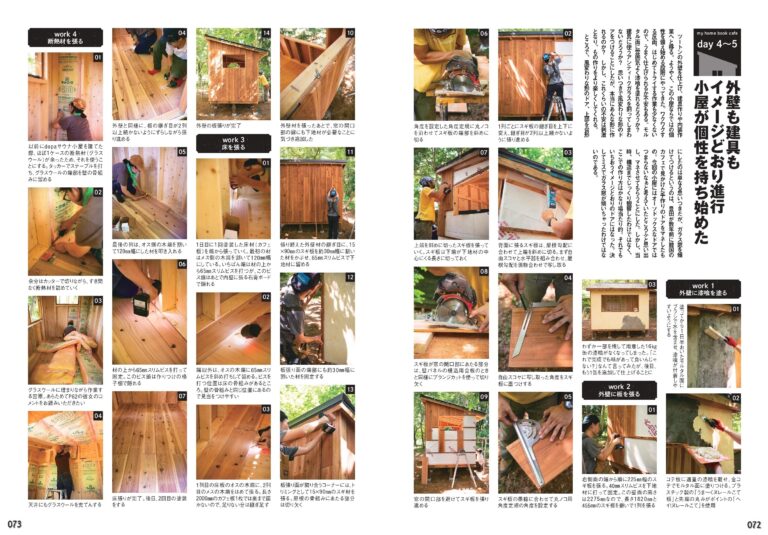

本映画は沖縄県の石垣島に移住した吉田友厚さんとその家族を追ったドキュメンタリー。職が少ない限界集落で、琉球王朝時代から続く“本剥ぎサバニ”の船大工になった吉田さんの仕事や家族、集落の人たちとの夢と愛と笑いに満ちた暮らしを描いている。

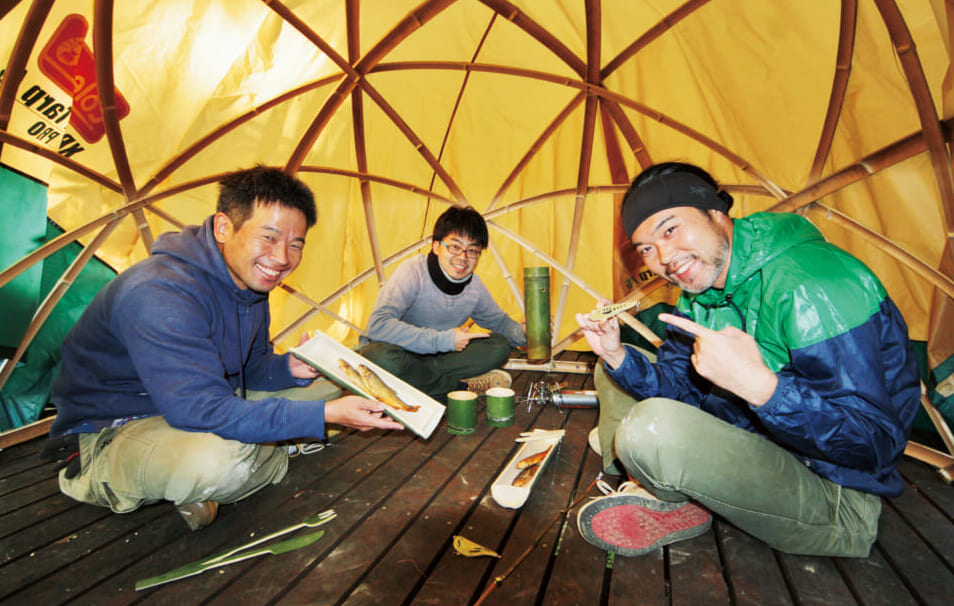

「移住」や「船作り」がテーマと知り、dopa編集部としてはいてもたってもいられず、監督に会わねば、映画について語らねば……!そんな使命感に燃え、水本監督、沖縄移住経験があるdopa2代目編集長の豊田大作、現編集長の設楽敦との三者対談を実現させた。

サバニや吉田友厚さんとその家族はもとより、沖縄のおじいたち、映画の魅力が存分に伝わるはずだ。

ポレポレ東中野 にて、9月24日より公開

VIDEO

—ドキュメンタリー映画『丸木舟とUFO』のリリースが届き、これはdopa読者に届けたいトピックだと思いました。監督に直接お話しを伺って作品の魅力を十分に伝えたいと思い、お越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

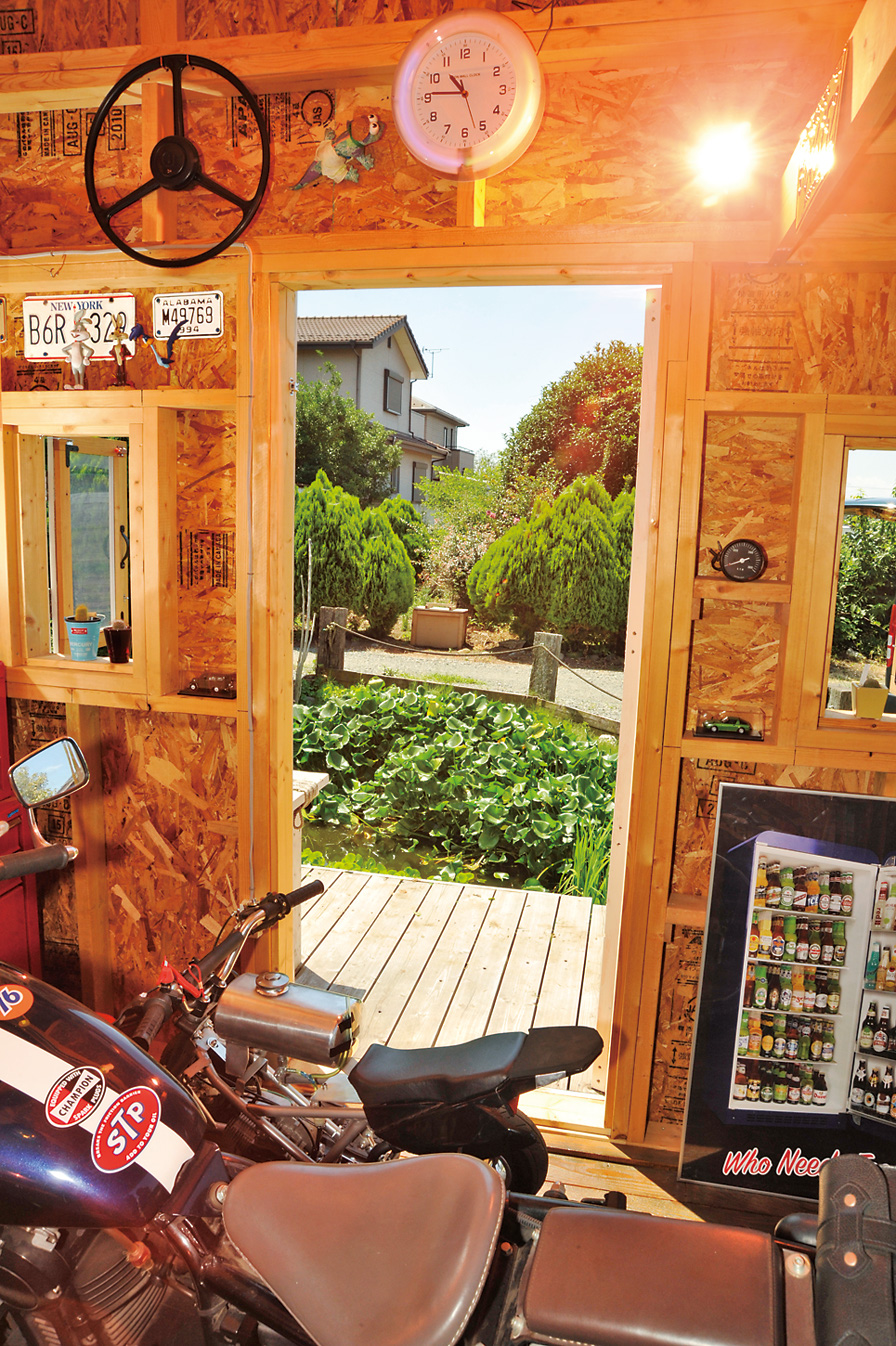

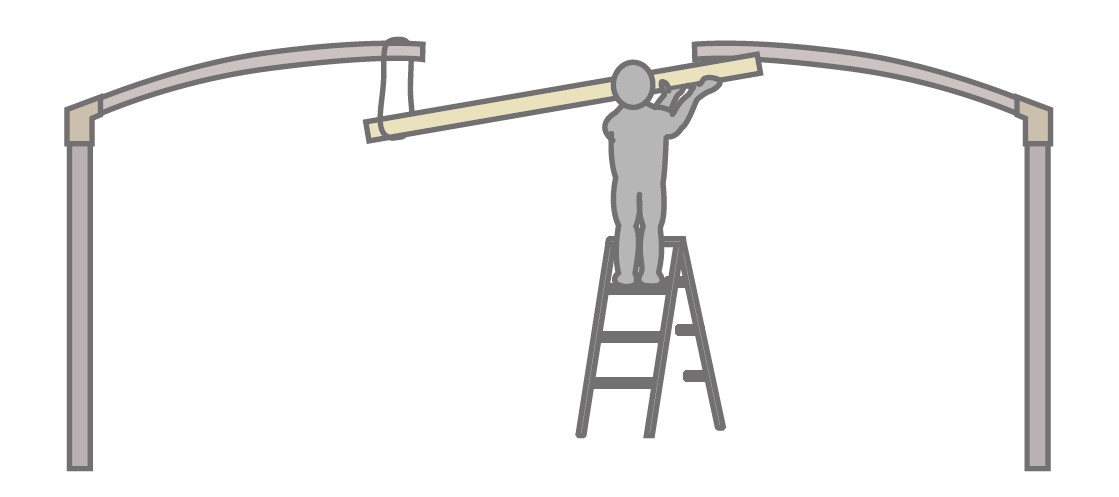

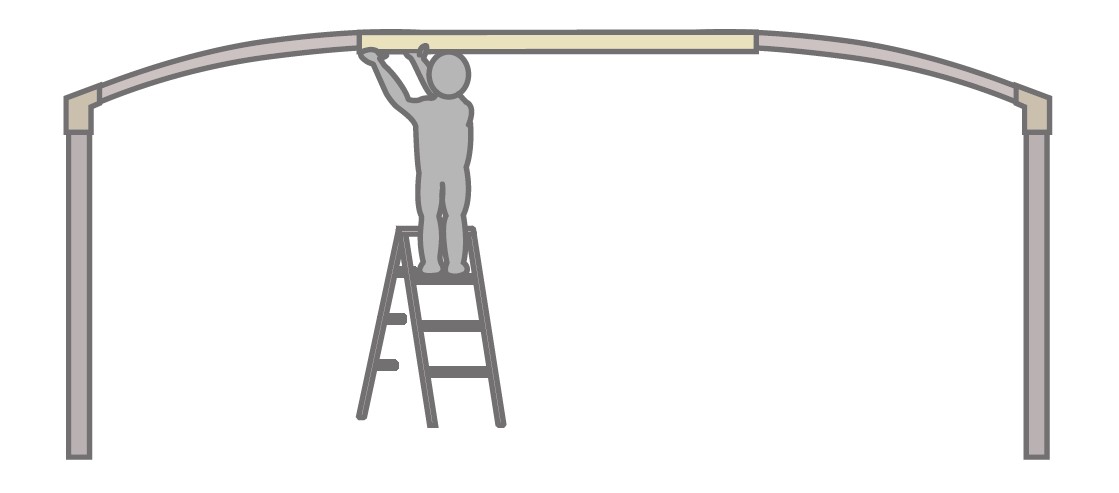

水本監督 『縄文号とパクール号の航海』 では僕の大学(武蔵野美術大学)の師匠である関野吉晴という探検家を追いました。手作りの船でインドネシアから日本まで航海する話なんですが、船をただ手作りするだけじゃなく、道具も自作し、船造りに使う素材も自作というスケールの大きな作品でした(笑)。そんな作品を作っていたこともあって、今回、限界集落でサバニという木造船を作る仕事をしている方を題材に映画を制作しました。

設楽

豊田

—-ちなみに水本さんはもの作りされる方を取材することが多いんですか?

水本

—-水本さん自身もDIYをしますか?

水本

豊田

水本

*アニメーション映画『いぬごやのぼうけん』

VIDEO

船大工・吉田友厚さんとの出会いと久宇良集落について

—-話が大幅に変わってしまうのですが、今回の映画の出演者・吉田友厚さんと知り合ったきっかけは?

水本

豊田

水本

船大工の吉田友厚さん

豊田

設楽

豊田

水本

設楽

サバニを「作る」・「乗る」というふたつのアプローチで次世代に伝承していきたい

—-すでに映画の感想も交えられていますが、豊田さん、設楽さんの映画の感想をお願いします。

設楽

豊田

水本

豊田

設楽

—-水本さん、ふたりの感想を聞いてどうでしたか?

水本

—-石垣島でもサバニツアーをやっているんですか?

水本

設楽

水本

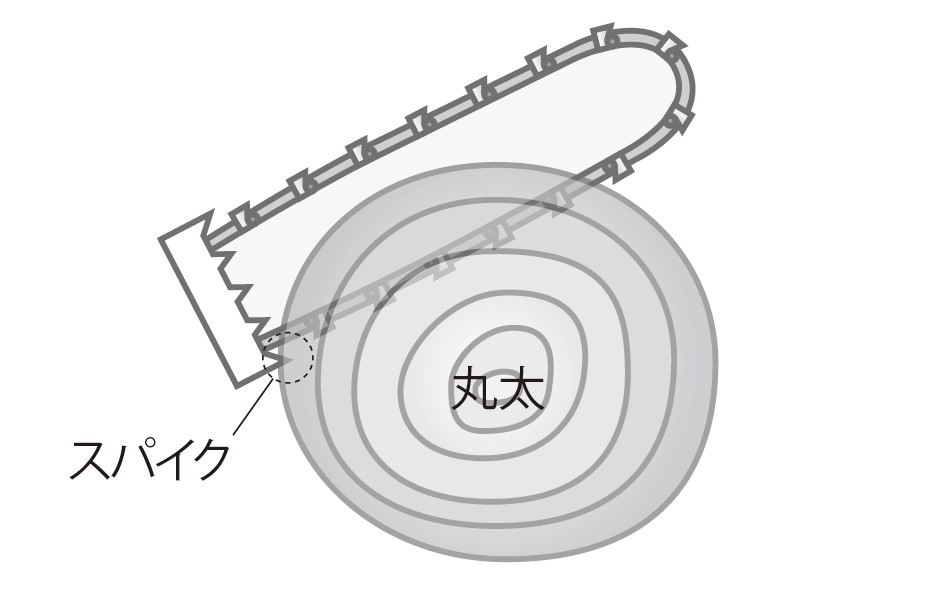

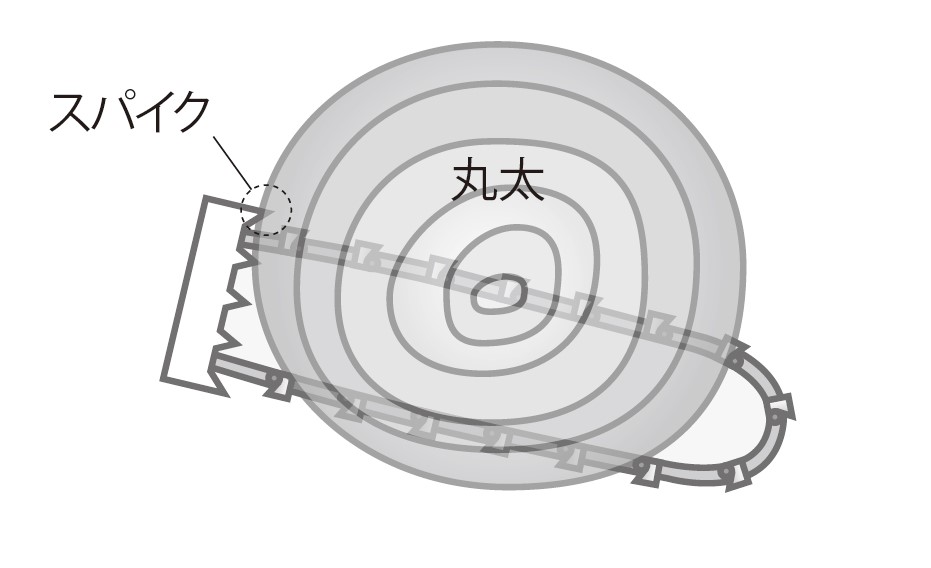

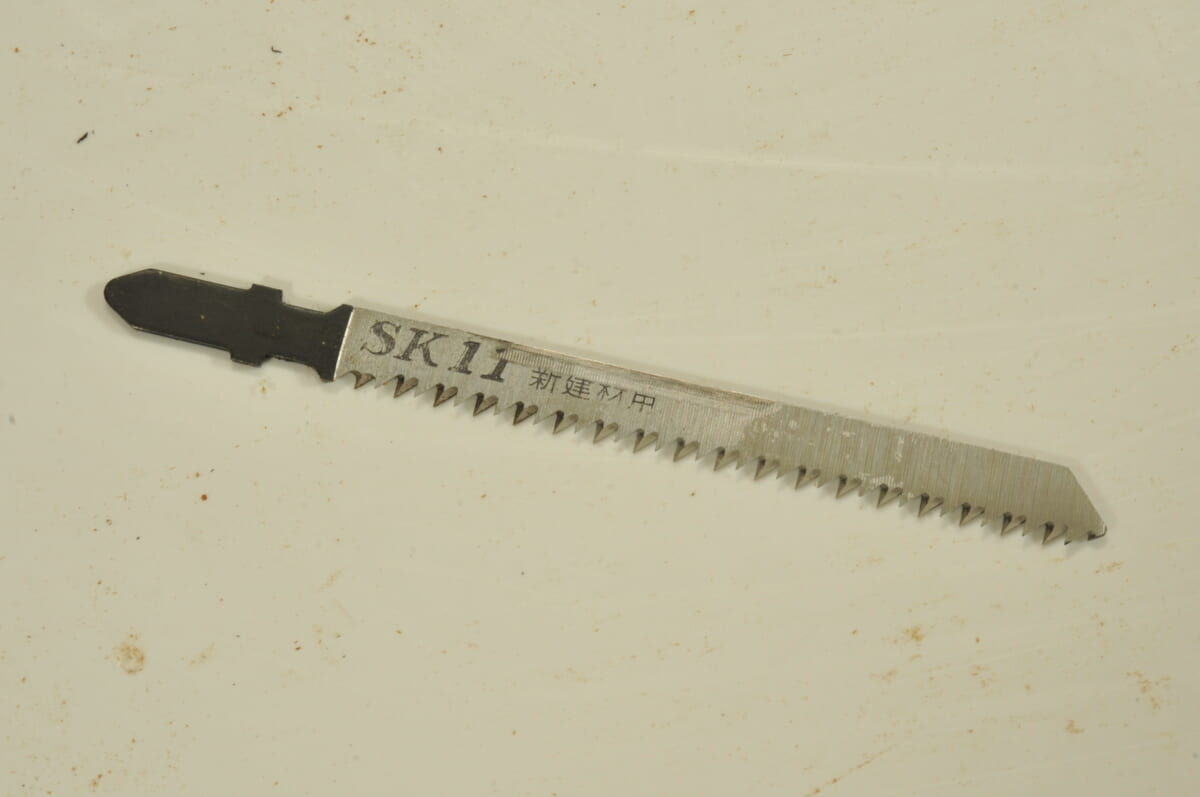

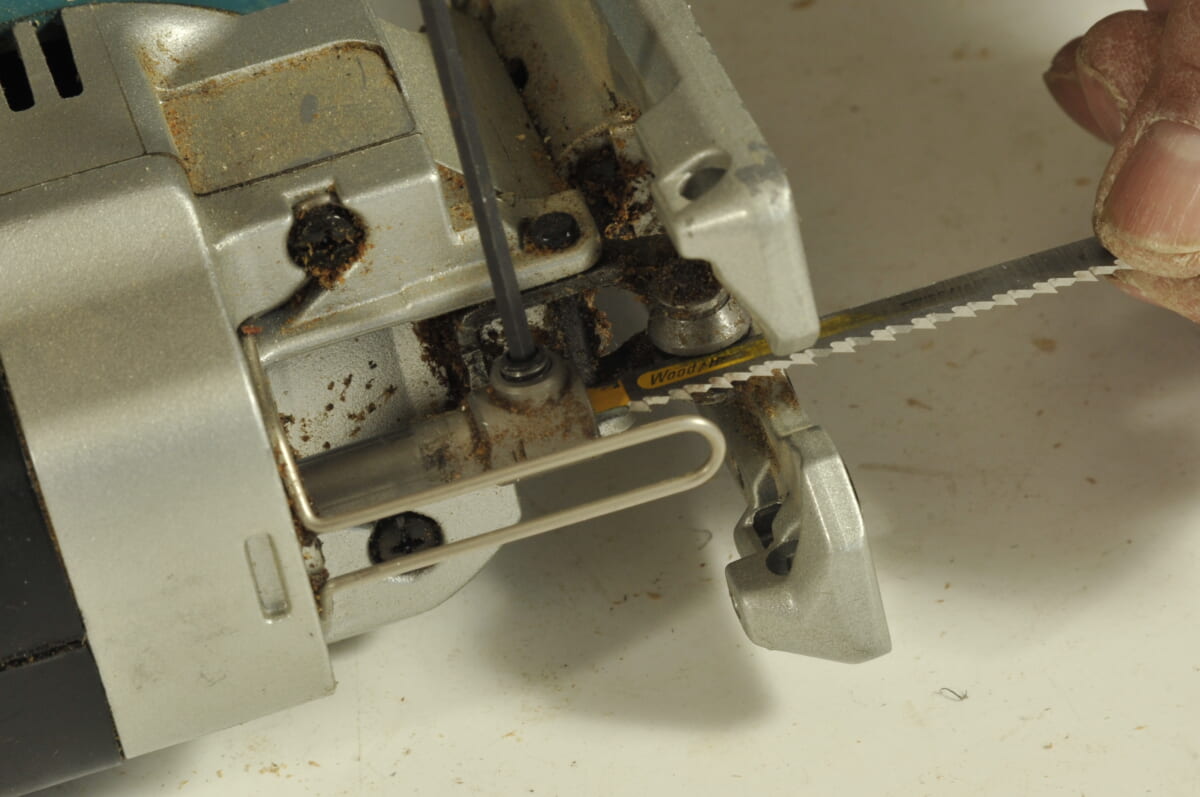

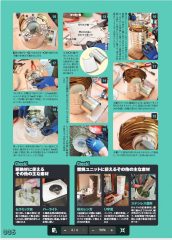

—-サバニのために大きな丸太を切るシーンは迫力がありましたね。

豊田

水本

—-映画で吉田さんが使っていたものとはまた別の木材なんですか?

水本

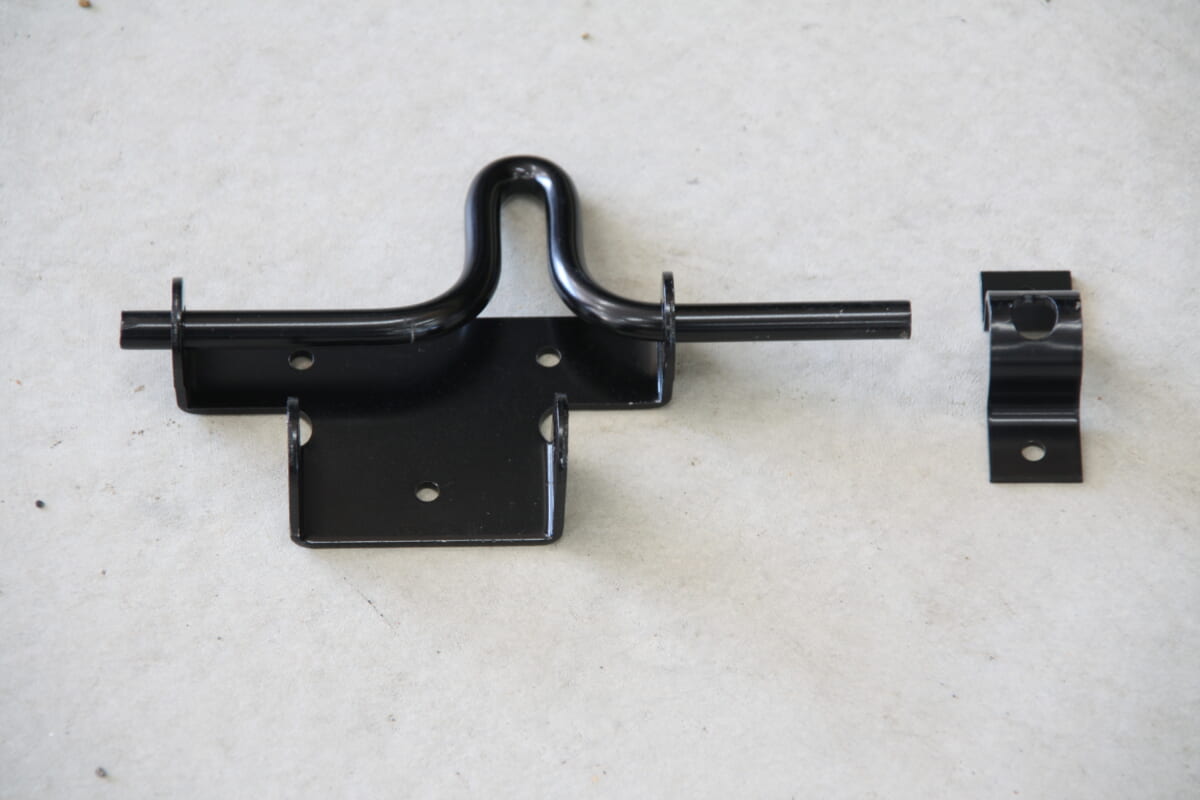

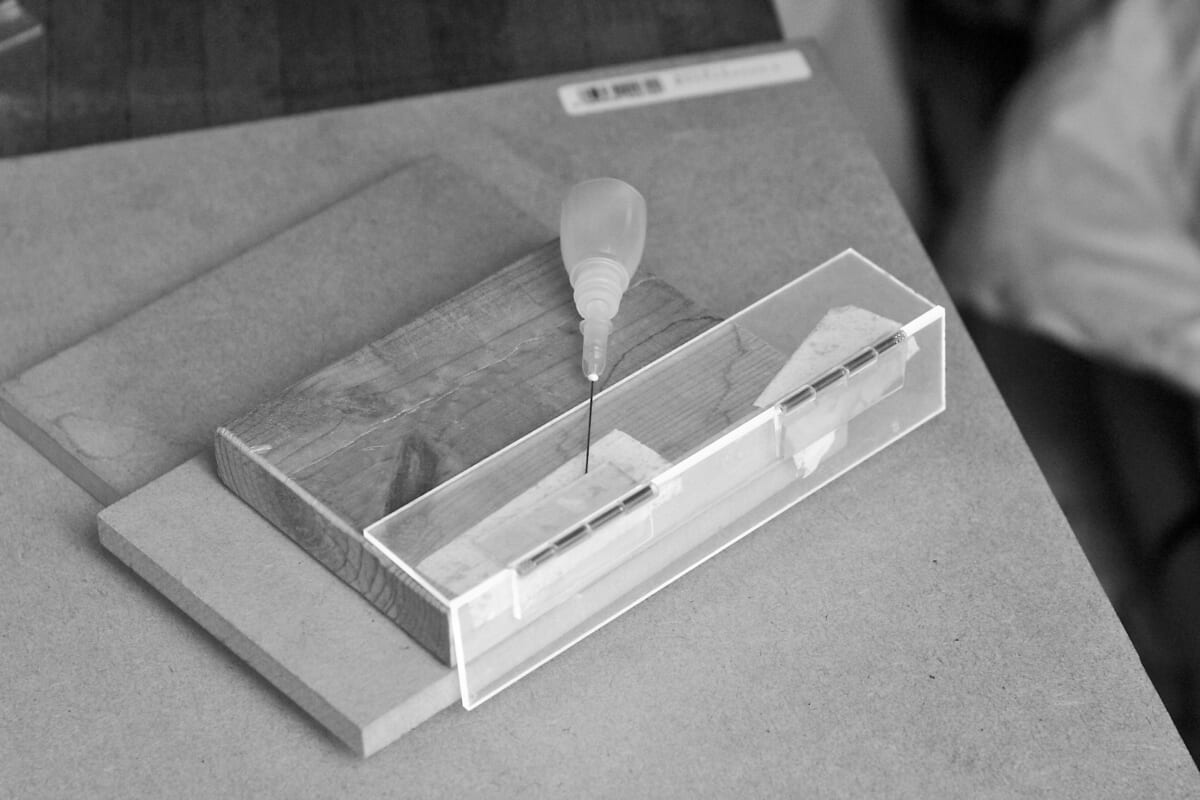

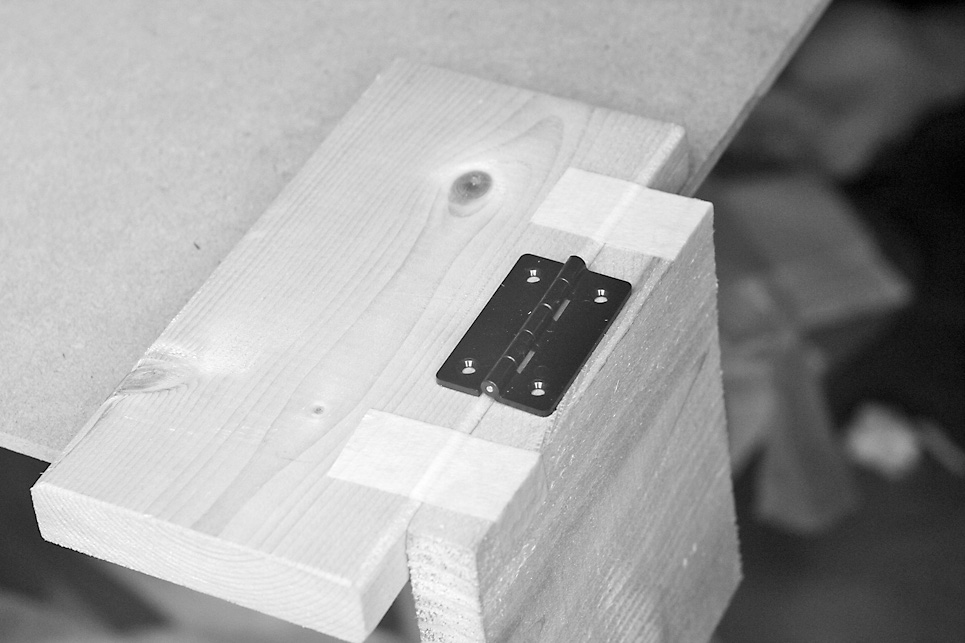

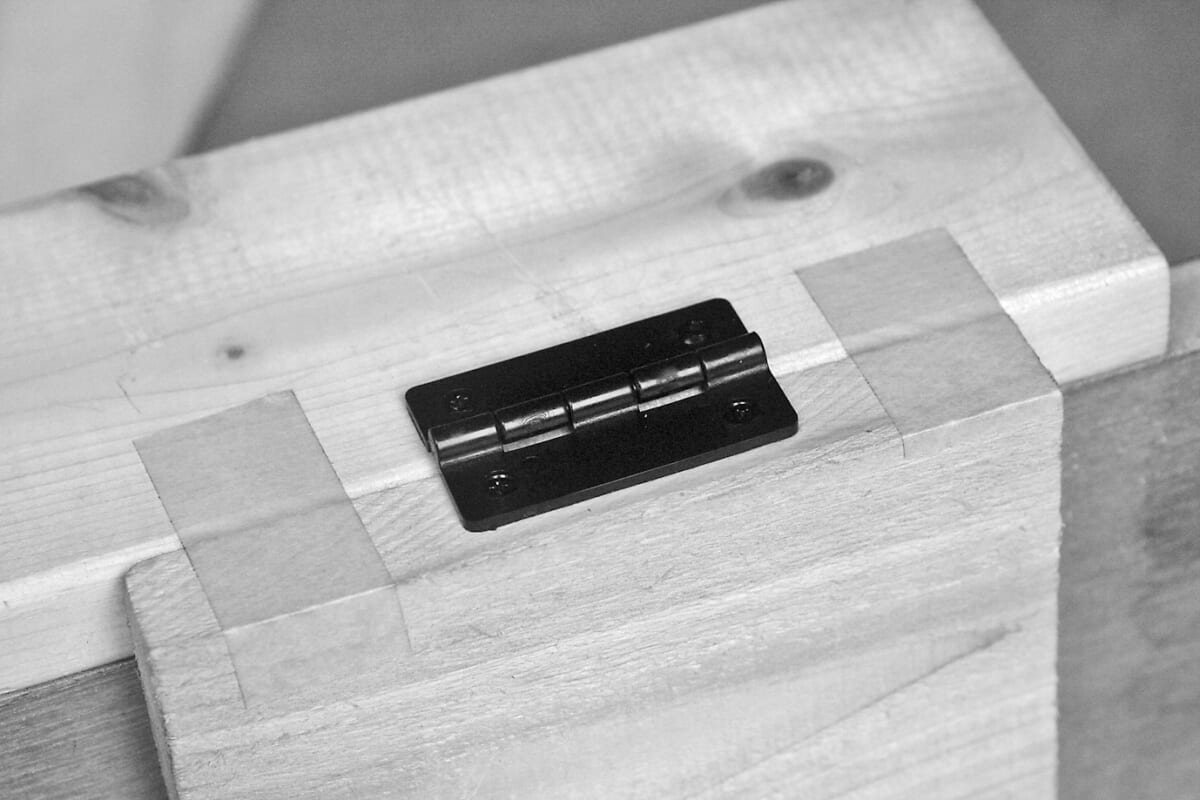

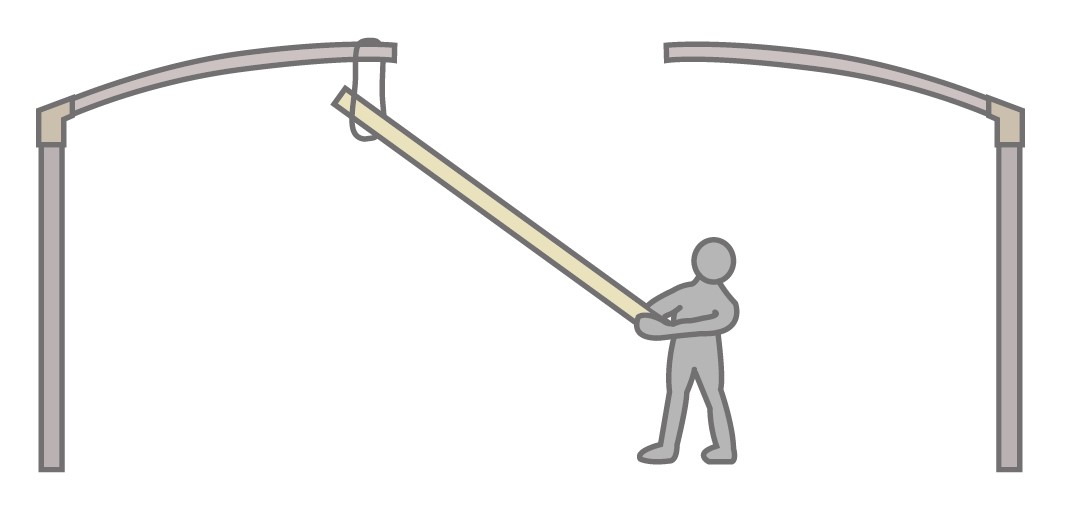

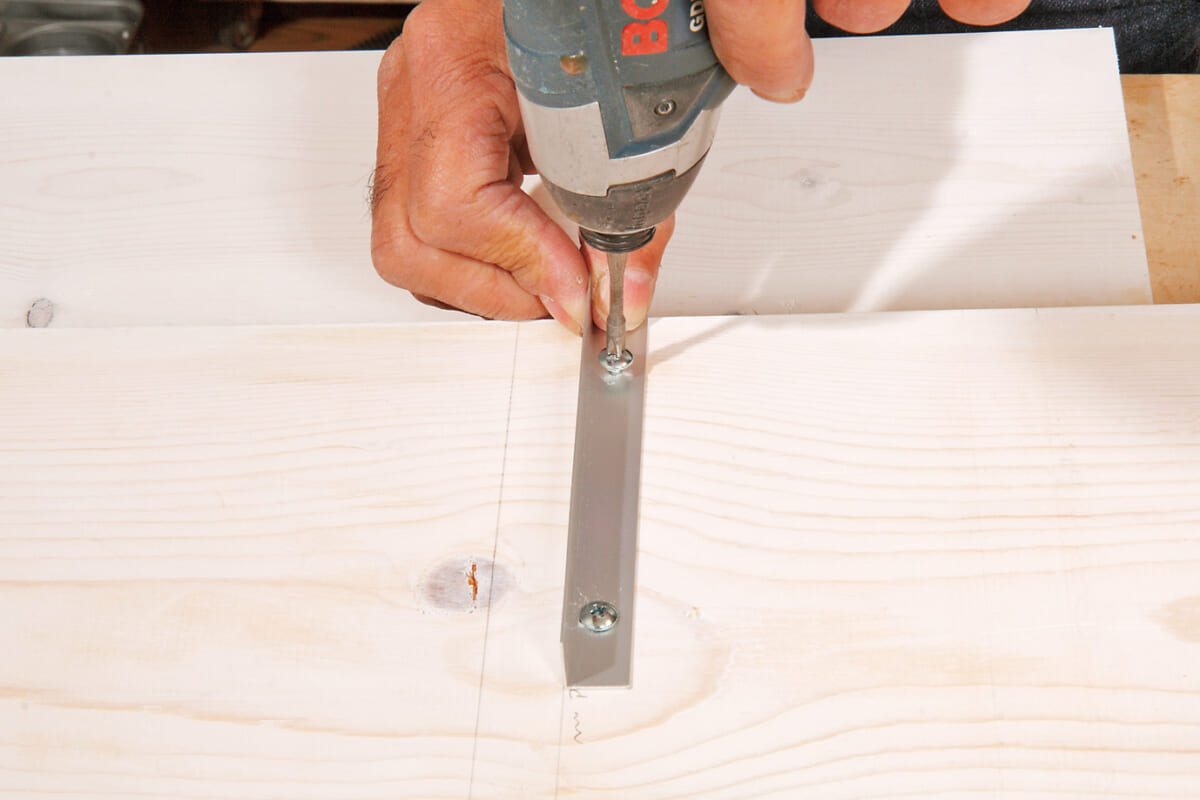

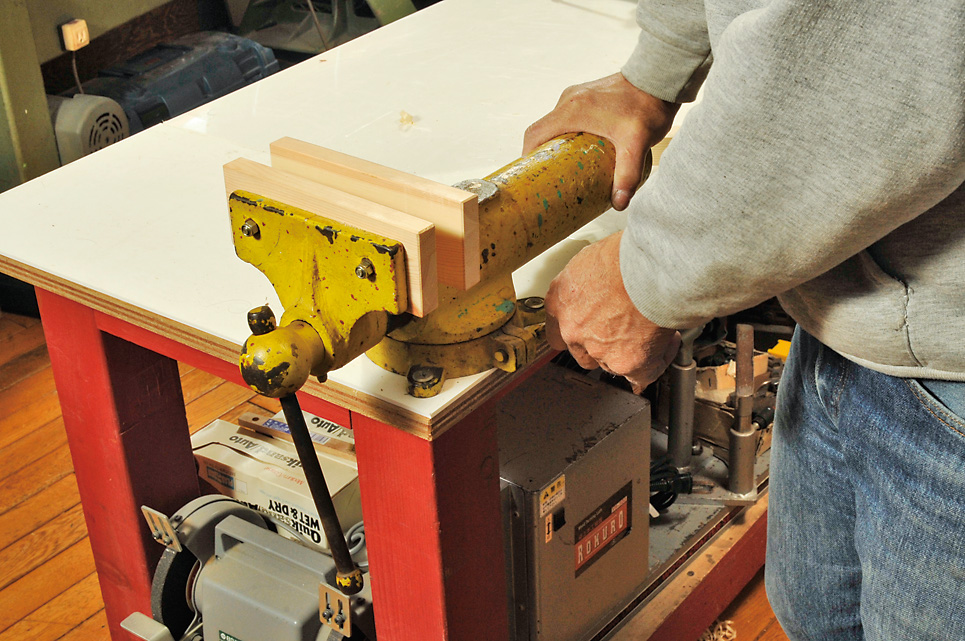

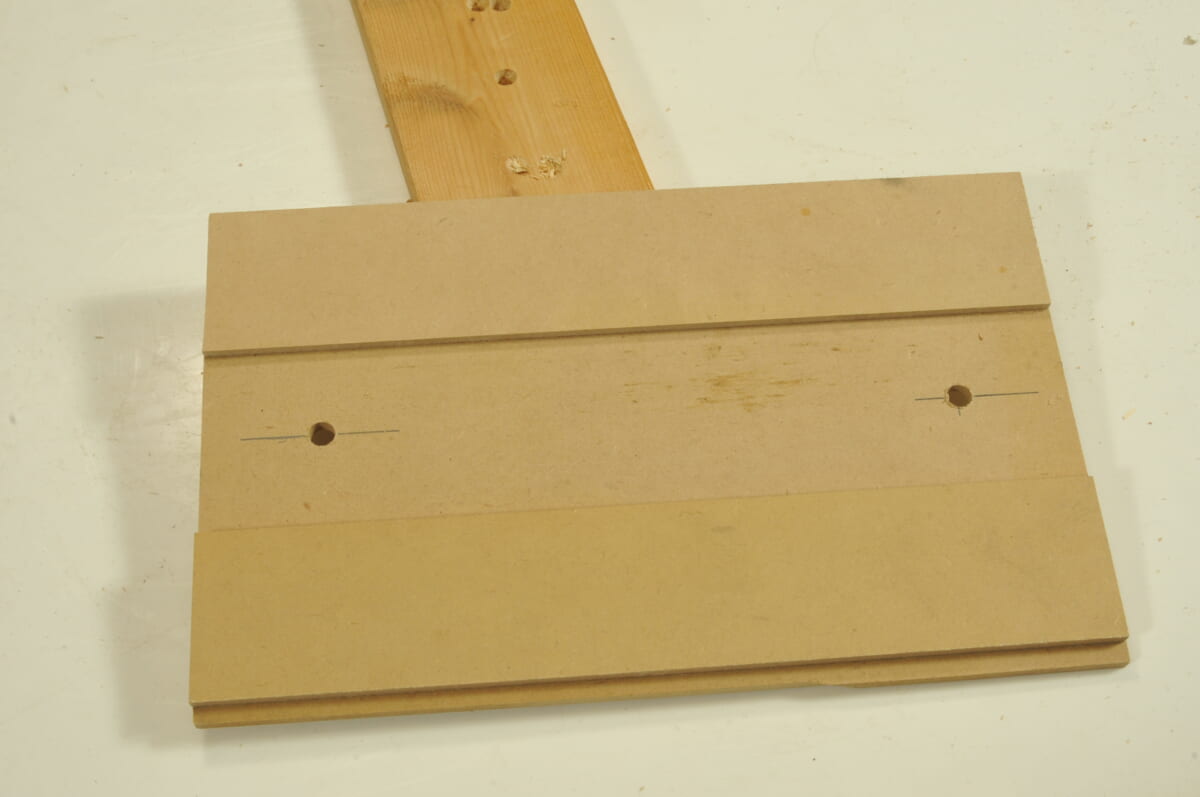

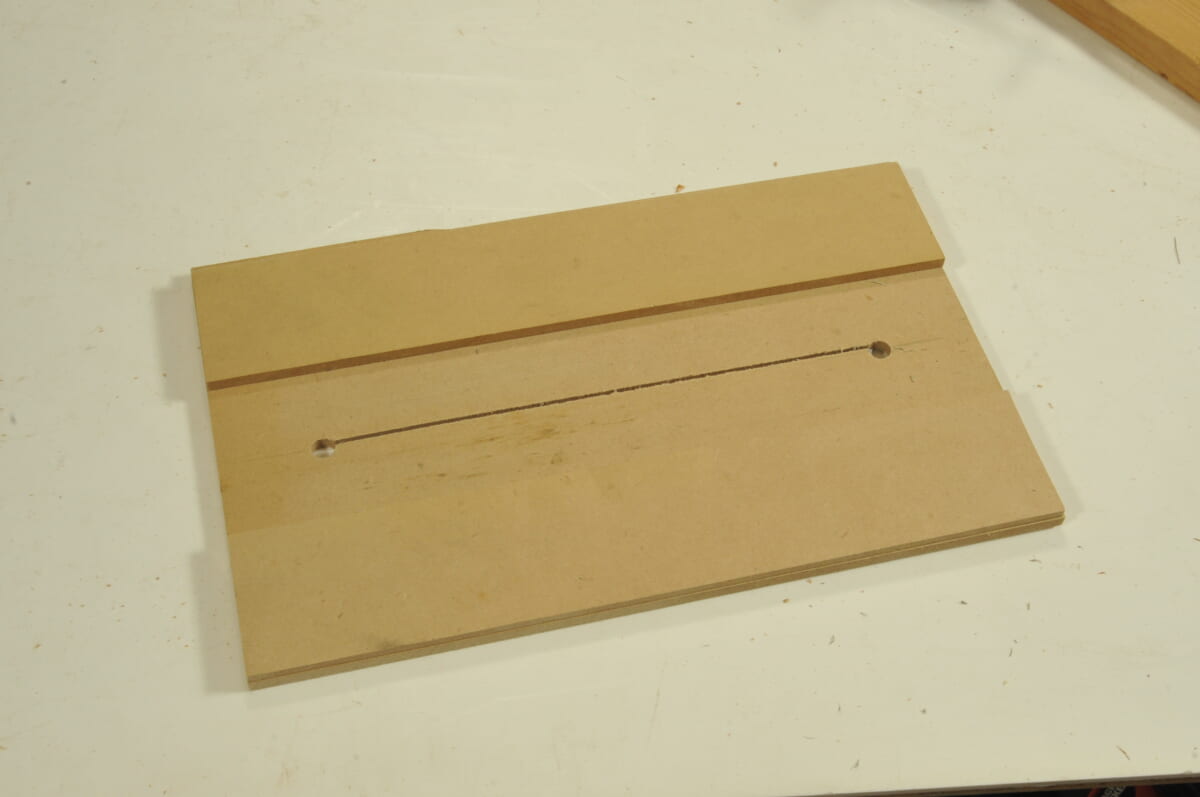

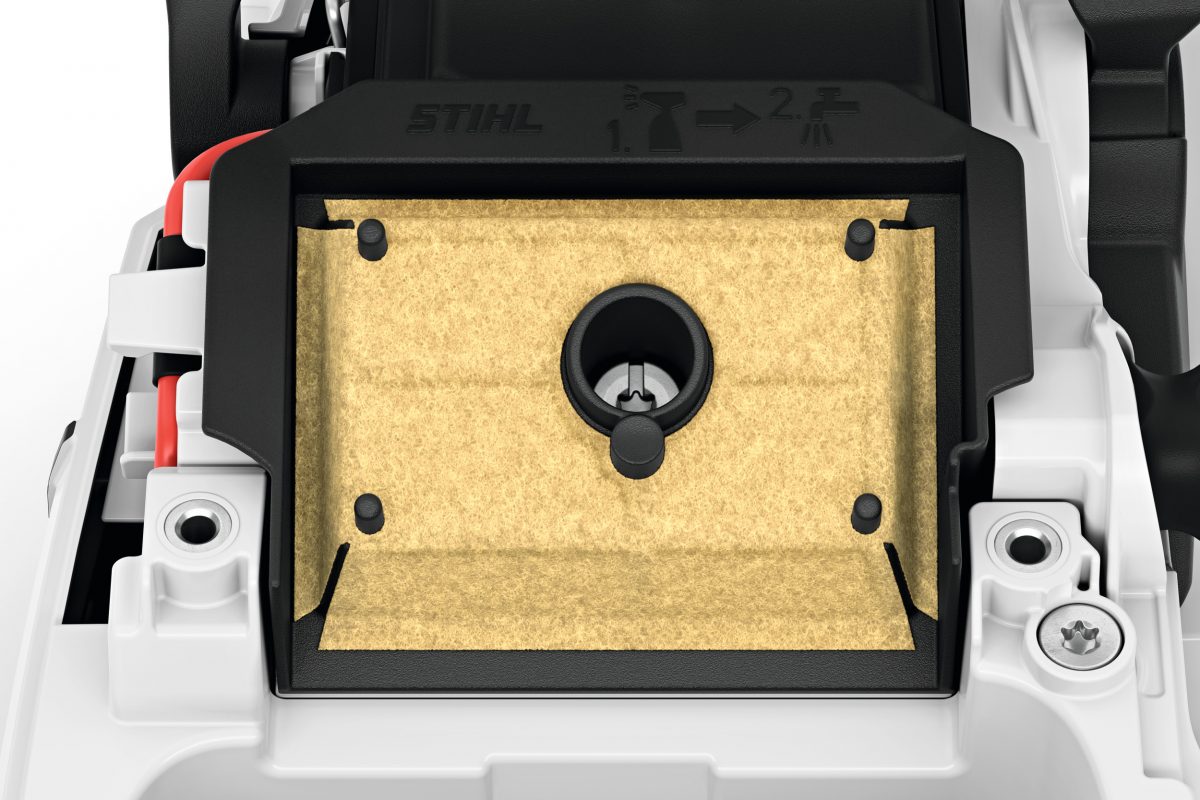

伐採したマツの大木をクレーンで吊って乾燥台に置く

豊田

水本

豊田

水本

設楽

豊田

水本

—-あの丸木舟もツアーで使われているんですか?

水本

豊田

水本

設楽

豊田

水本

設楽

水本

—-劇中では集落の飲み会というか集会のシーンが何度かありましたが、定期的に開催されているんですか?

水本

豊田

水本

豊田

水本

豊田

アルバイトとして、吉田さんのサバニ作りをサポートする長男のみちるさん

水本

設楽

豊田

設楽 吉田さんの奥さんもすごい面白い方ですよね。僕もインドに行ったこともありますけど、妊娠したから行くってすごい決断だなと思いました。普通の間隔なら命を身ごもって守りに入りそうなところですけど、ここで「インドに行かなければならない」と行けちゃうのがすごいです。

インド旅行中の奥さんの朱美さん

豊田

水本

—–吉田さんたちに密着した期間はどれくらいだったんですか?

水本

豊田

水本

UFOを探し、星空を集落のみんなで見上げる共通体験が絆を深めていく

—-豊田さん、設楽さんとも印象に残った場面や聞きたいことはありますか?

設楽

この方が久宇良のUFOおじさん。『丸木舟とUFO』の上映イベントにオンライン参加予定なのだとか

水本

設楽

水本

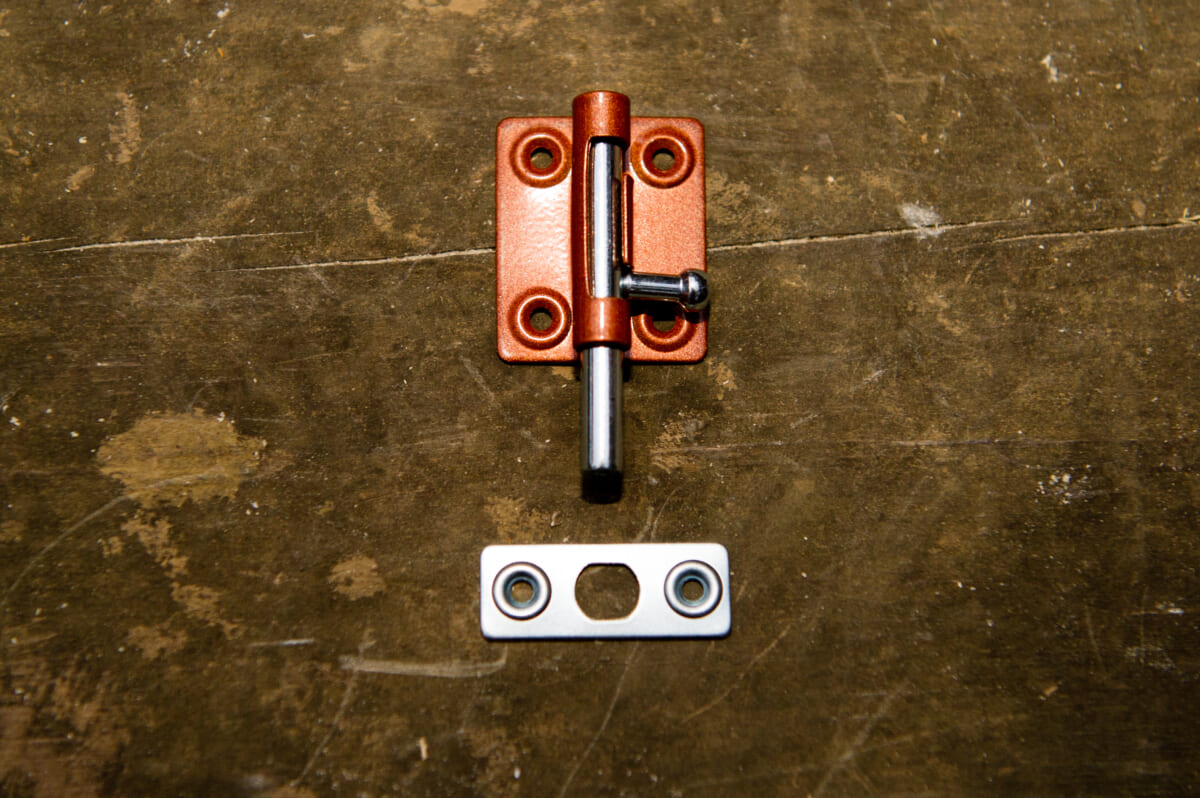

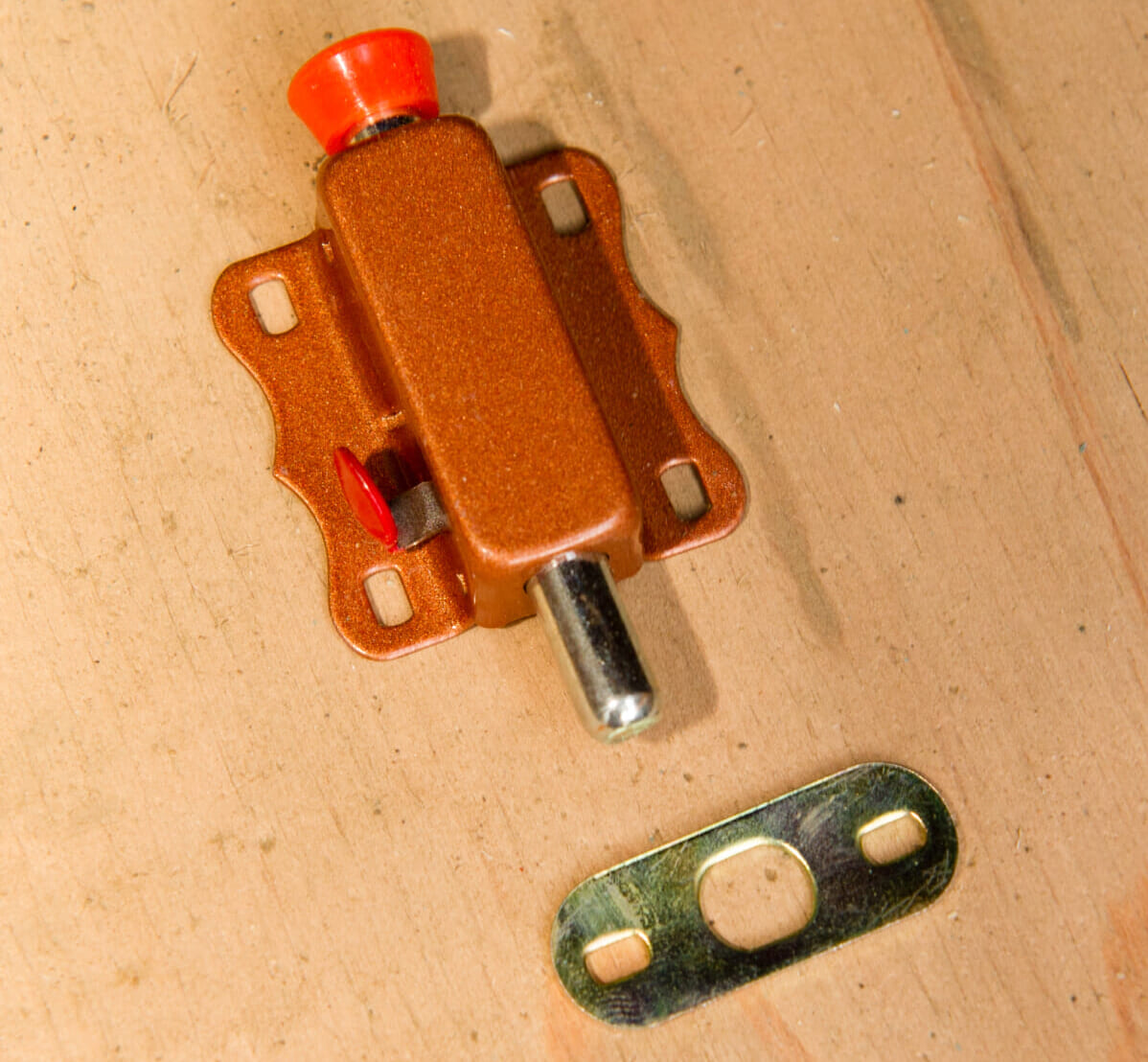

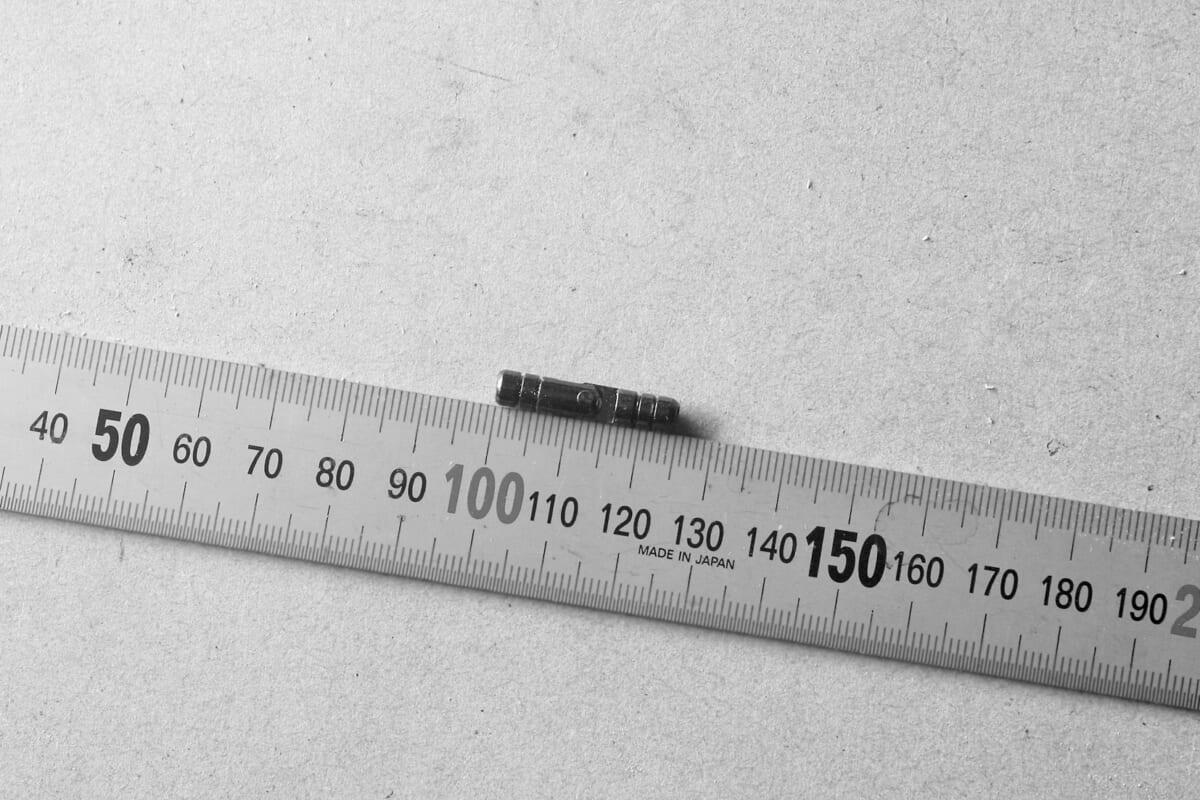

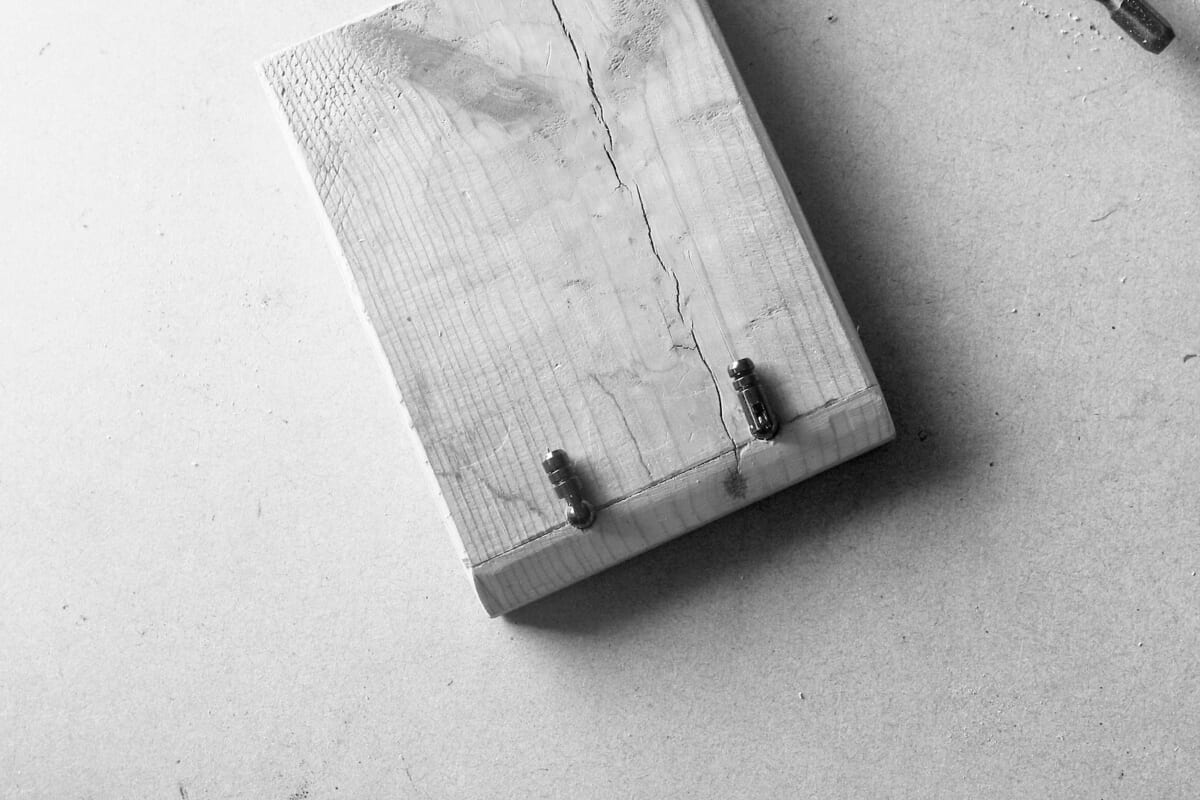

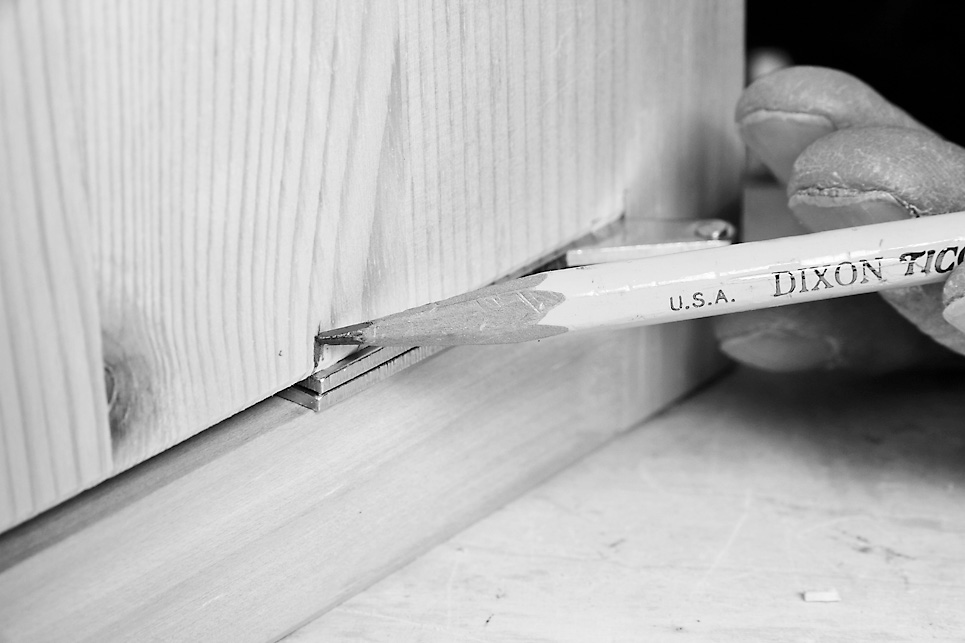

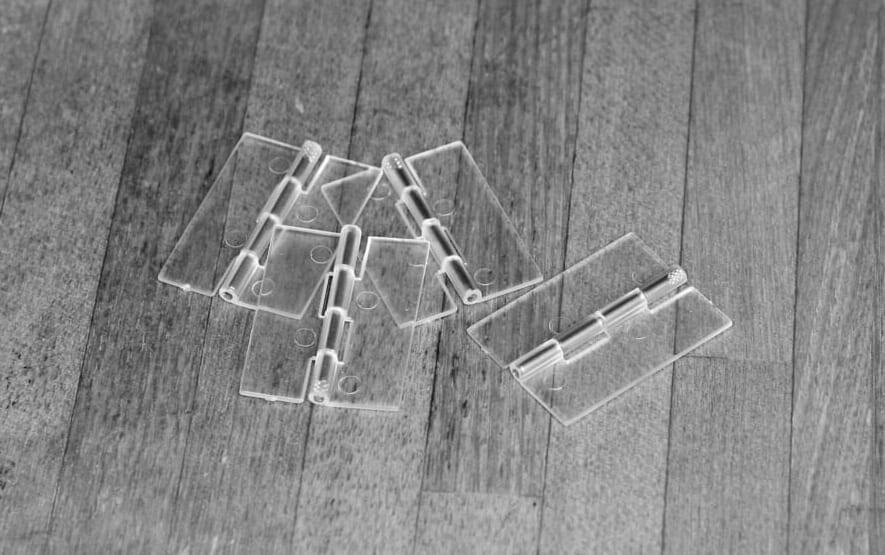

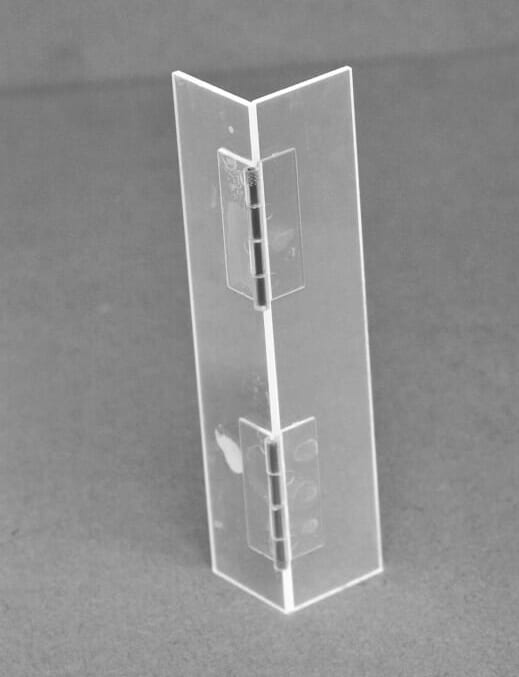

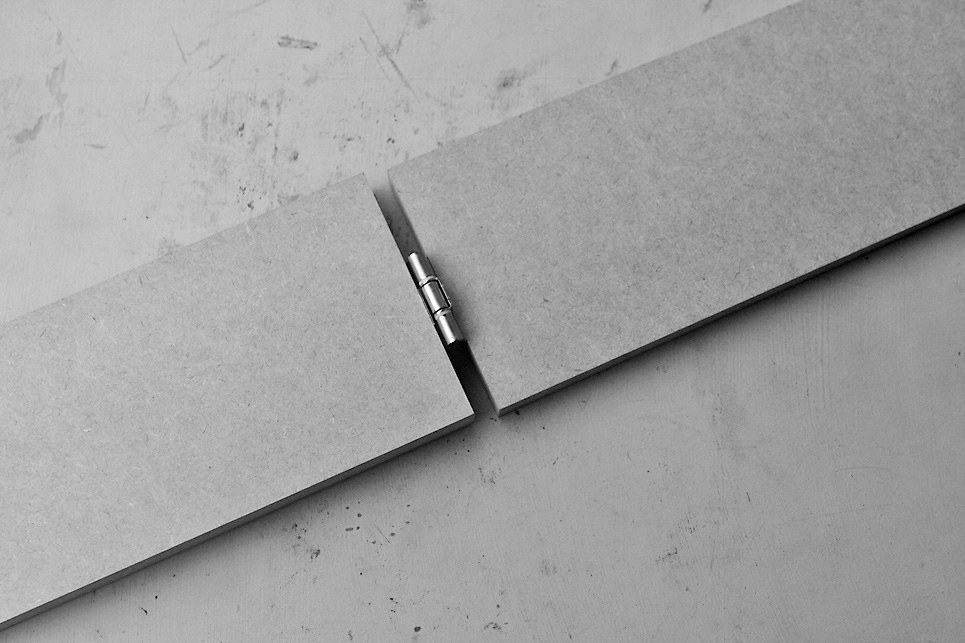

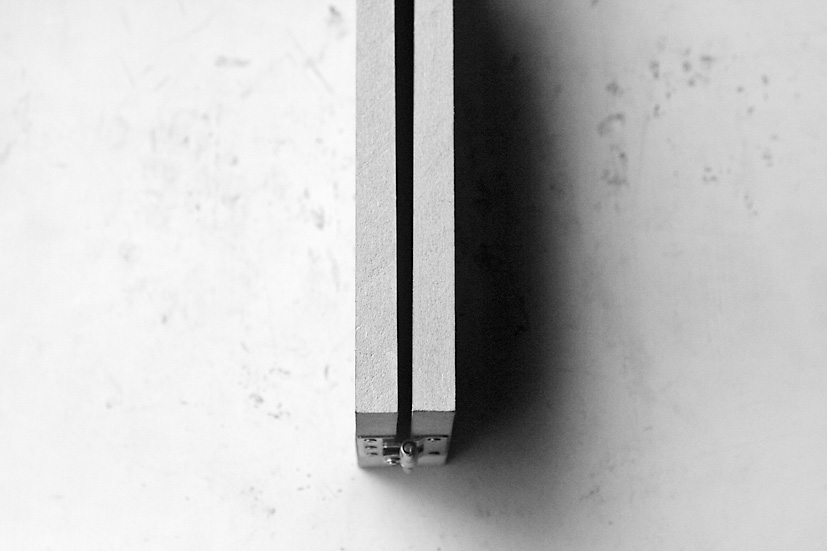

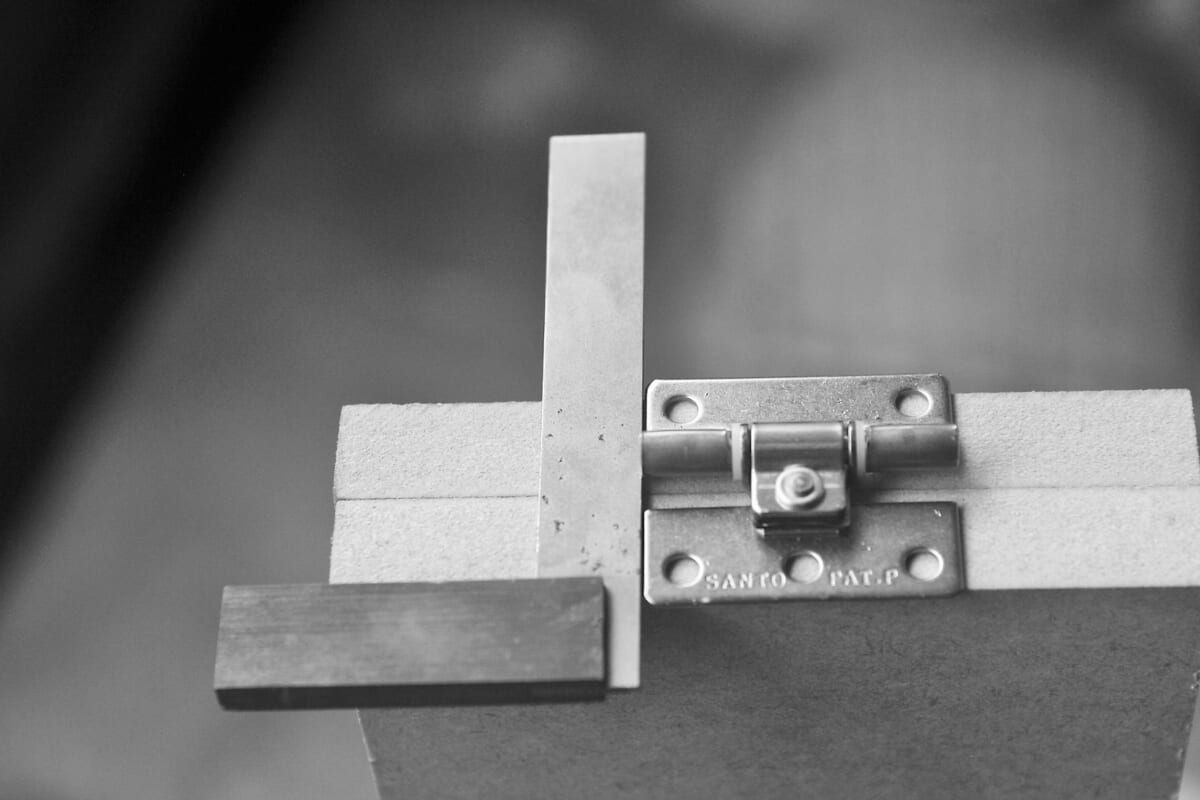

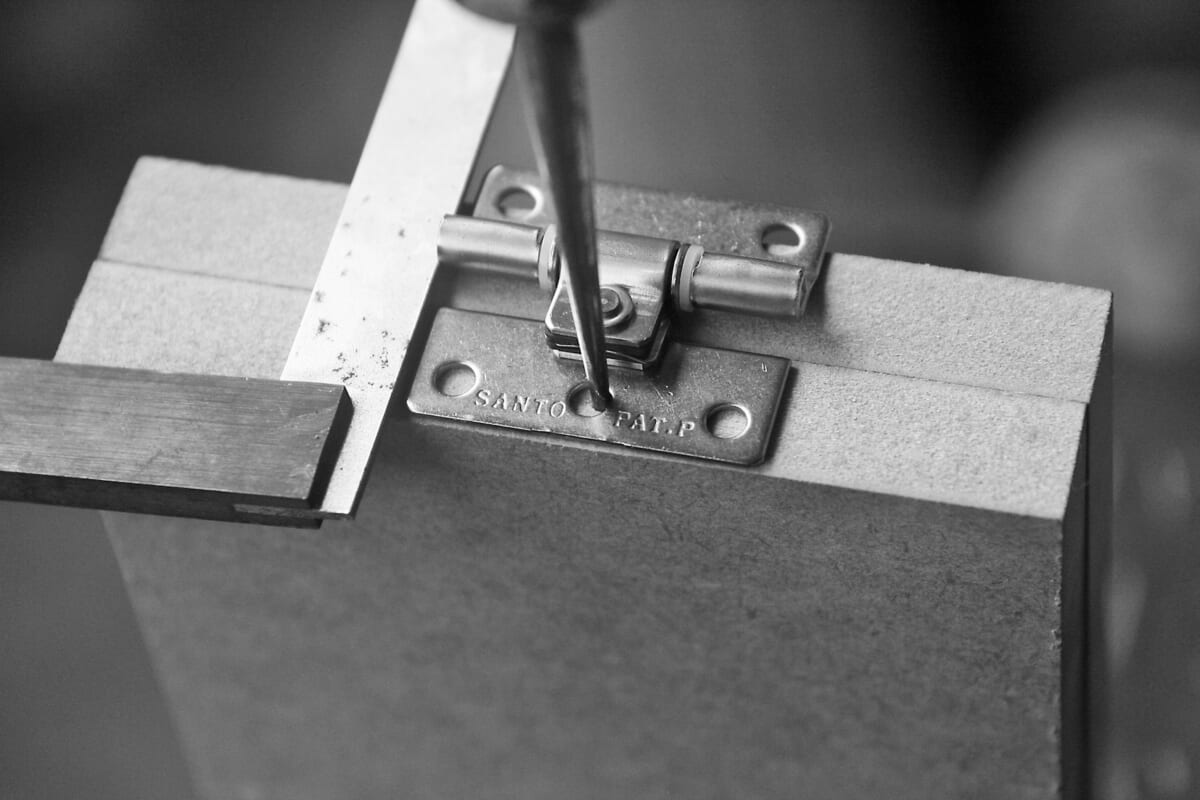

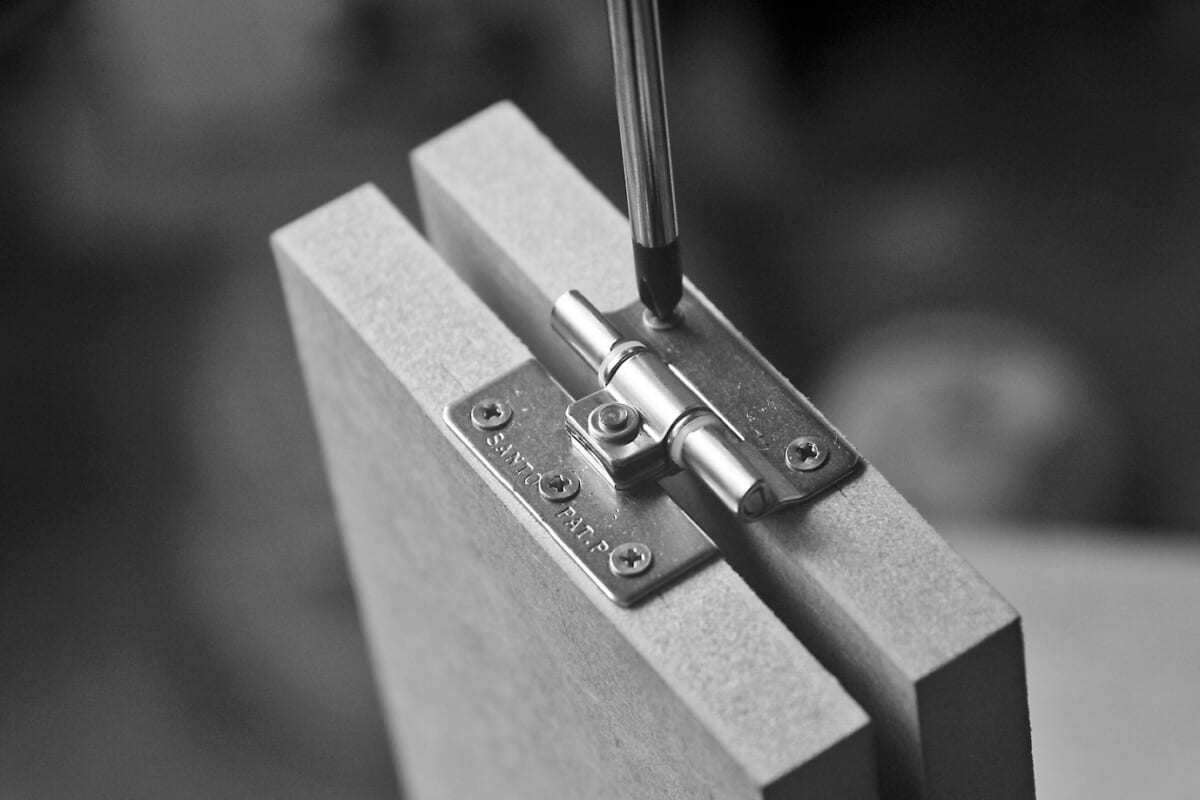

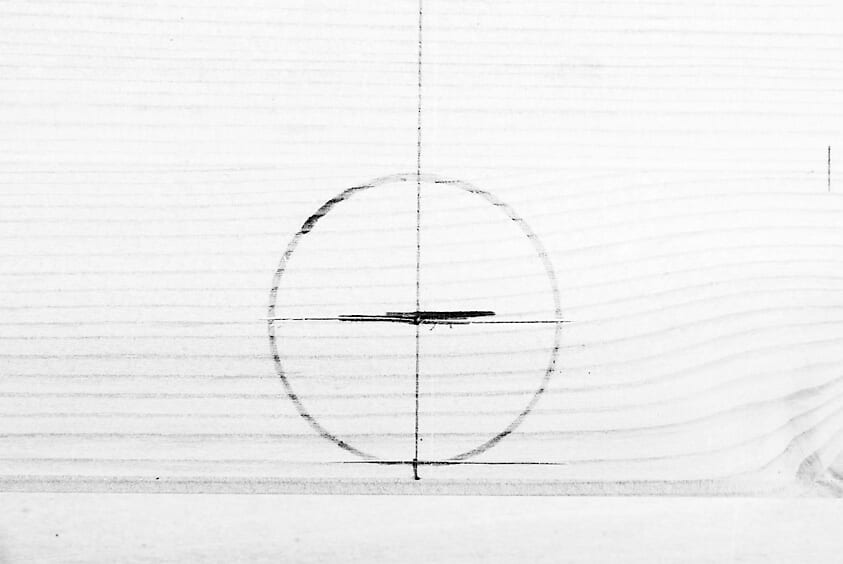

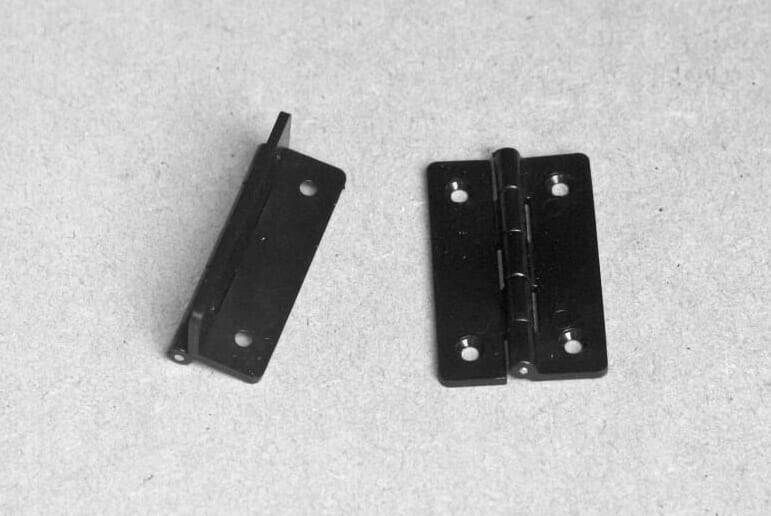

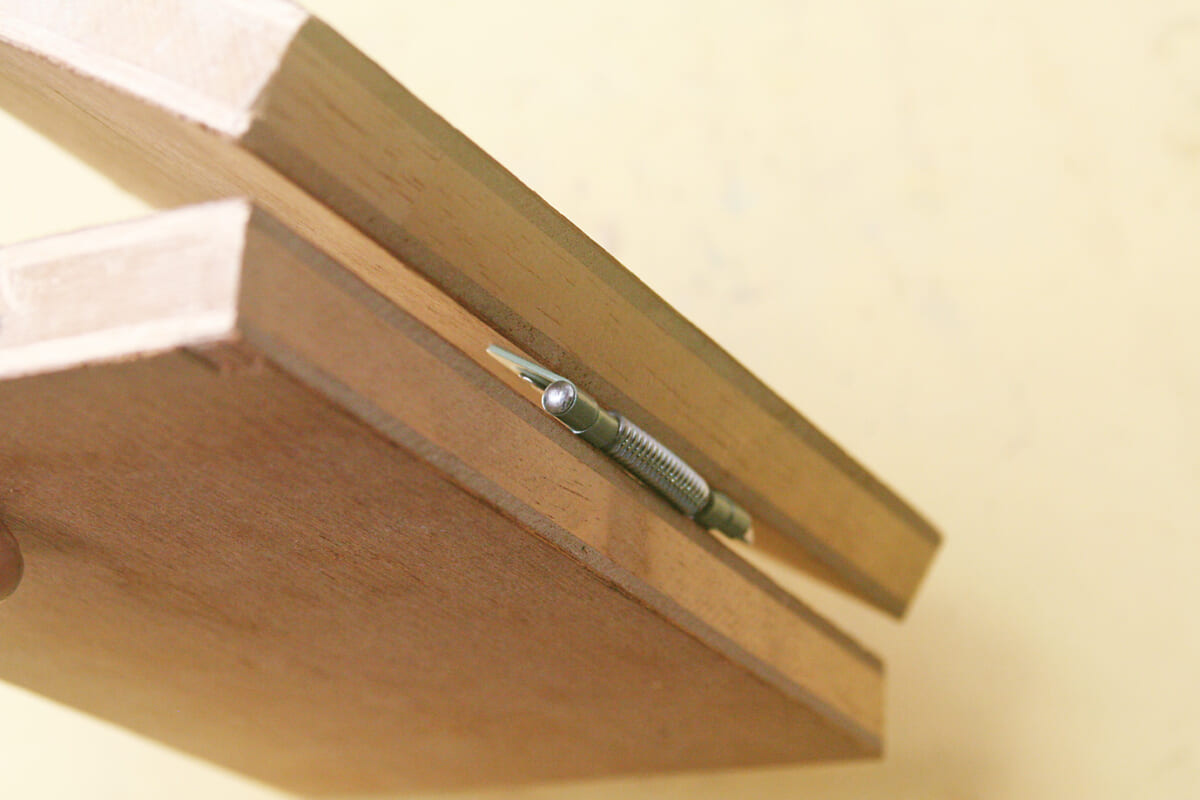

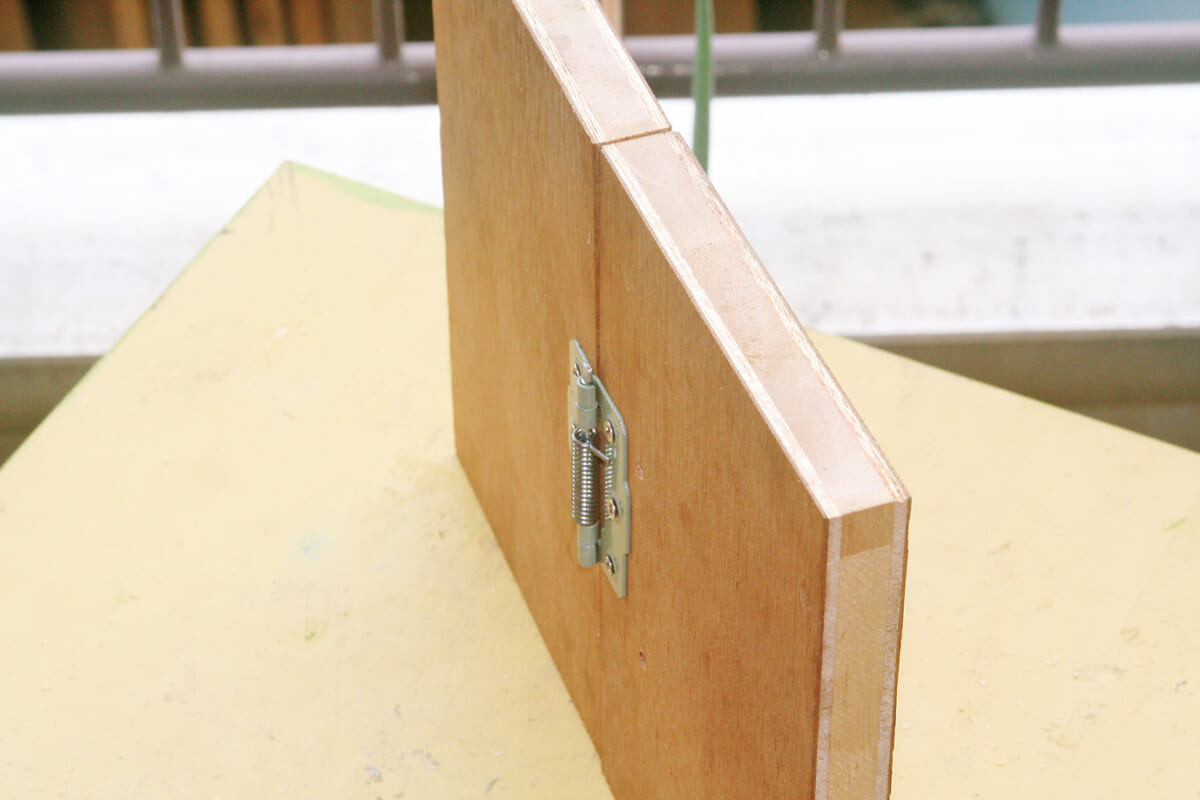

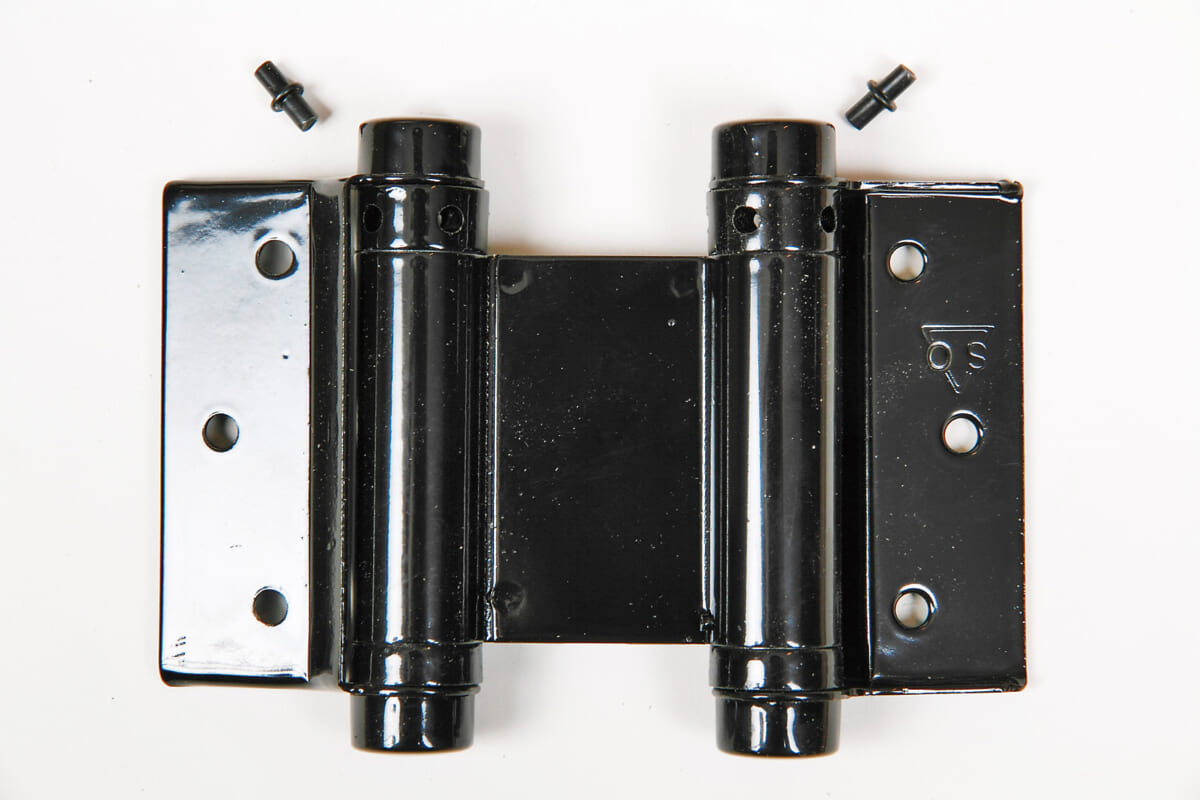

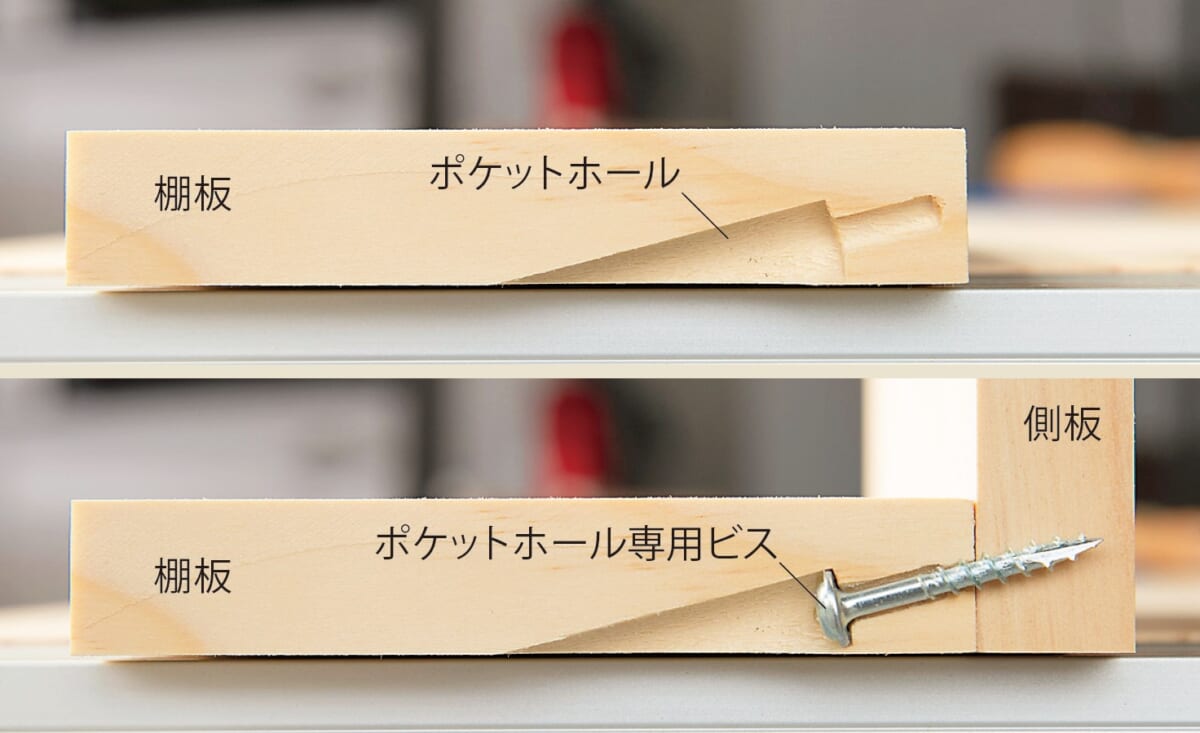

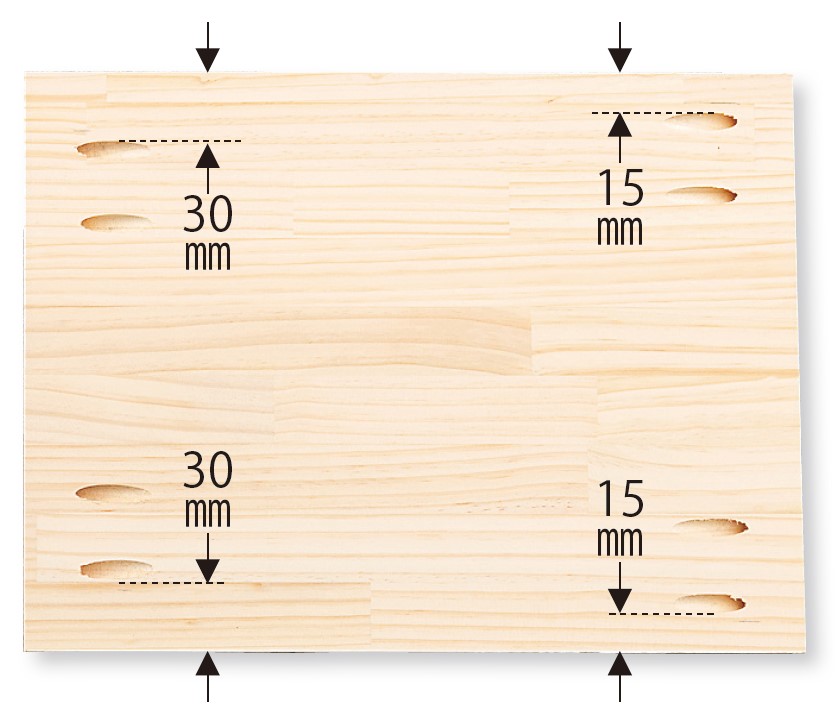

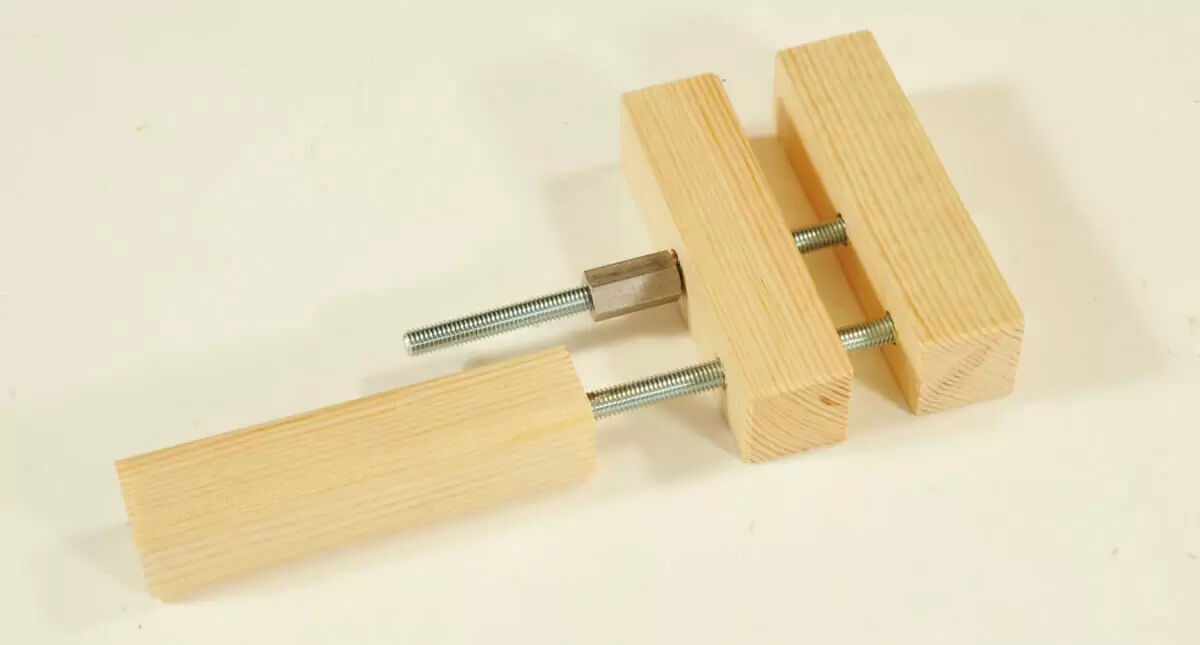

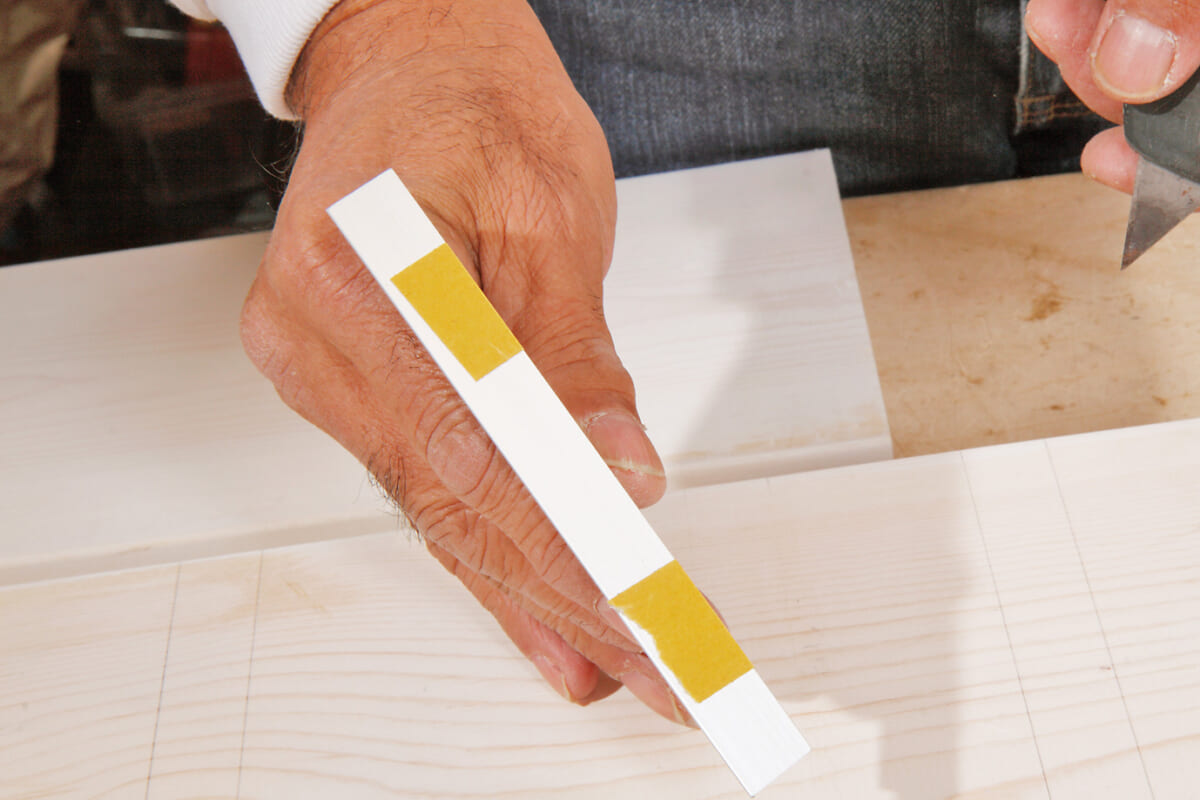

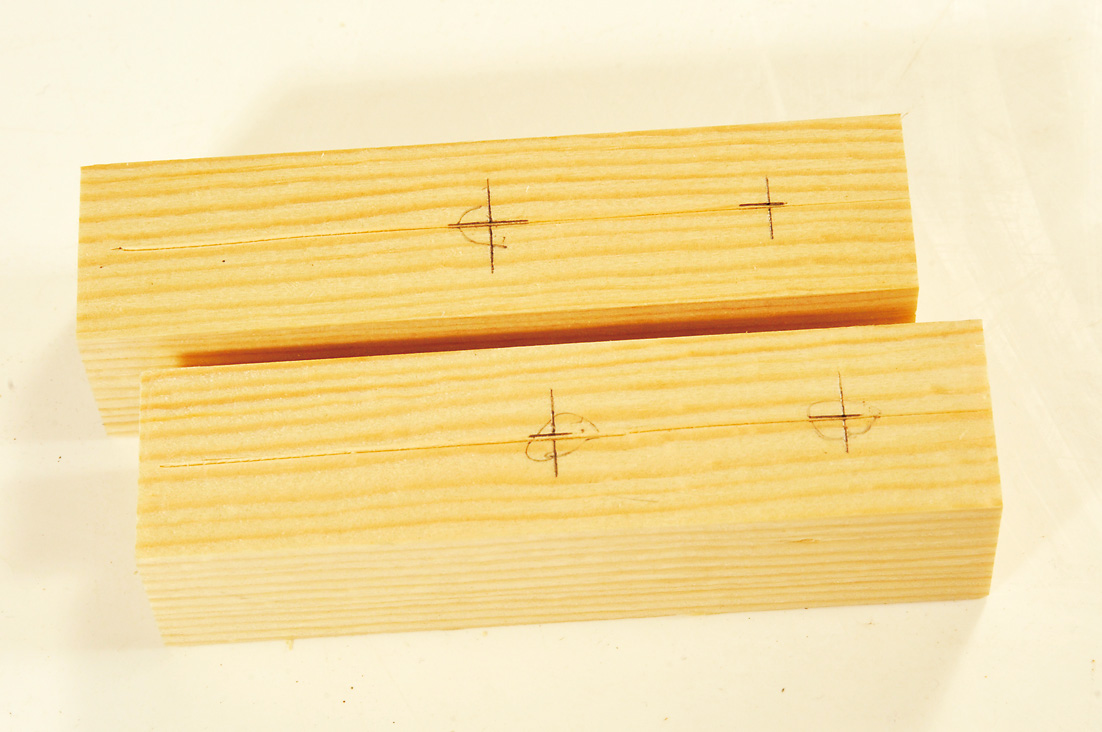

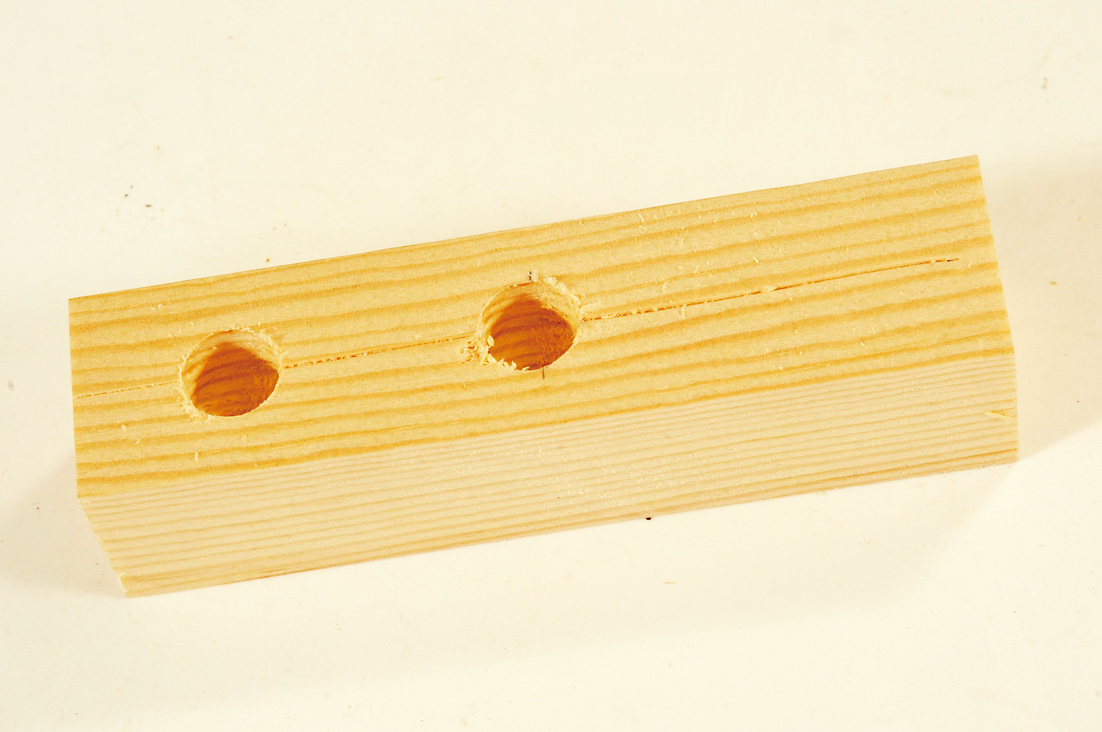

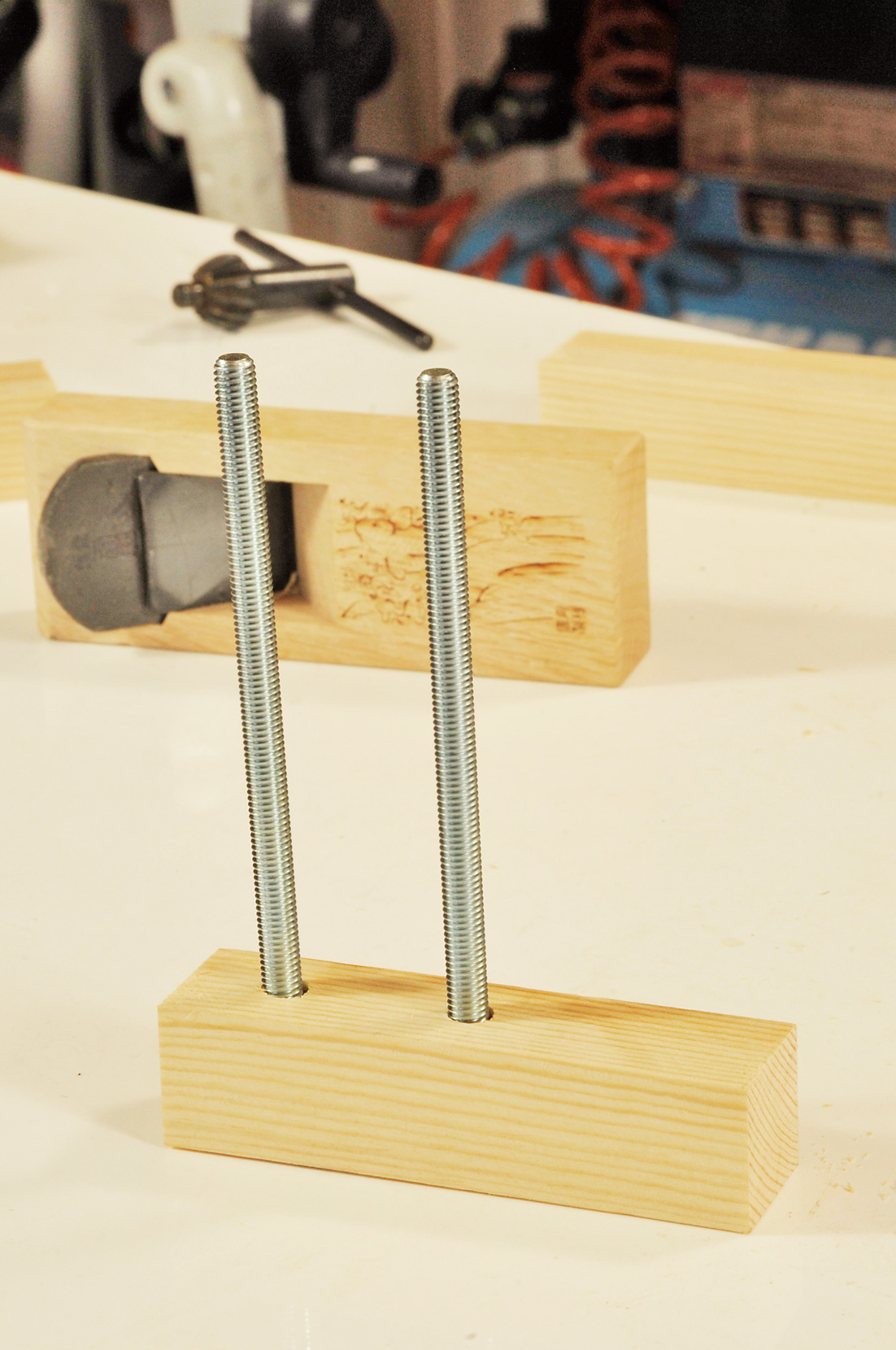

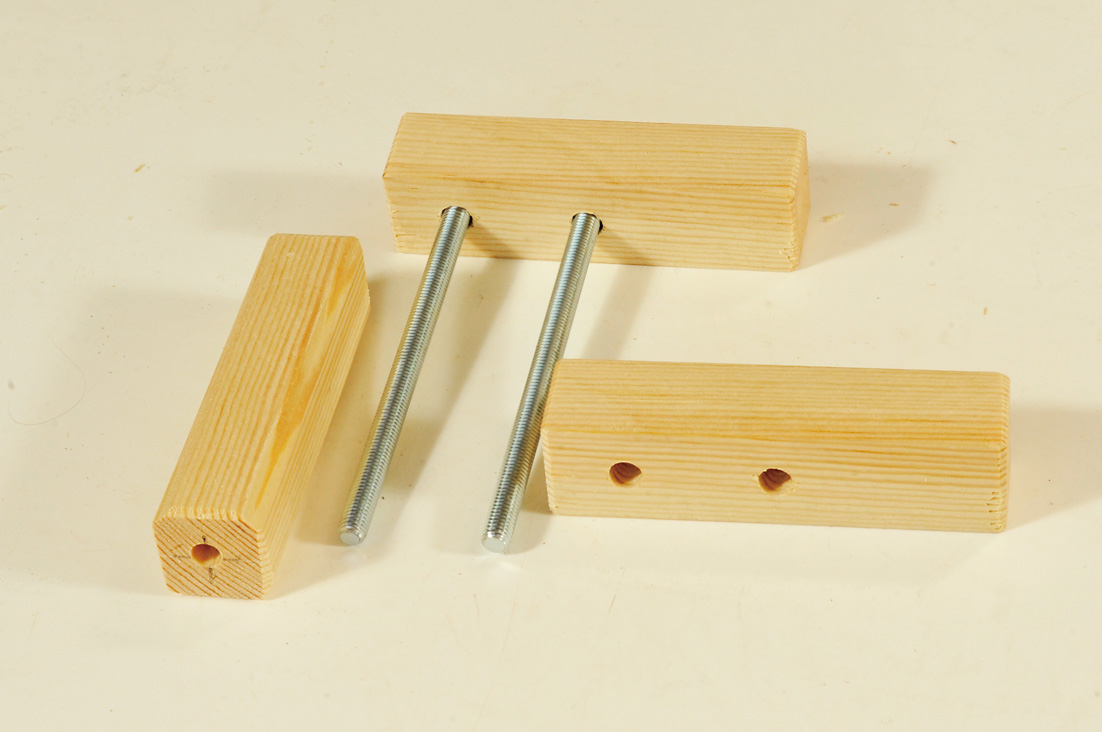

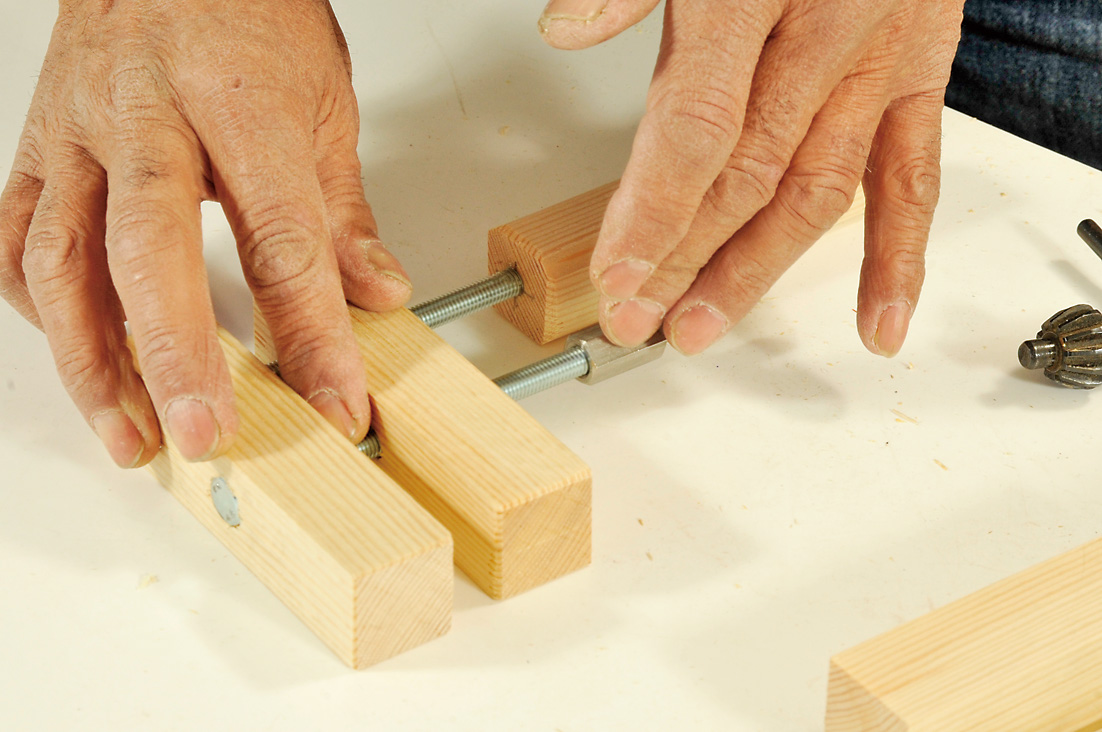

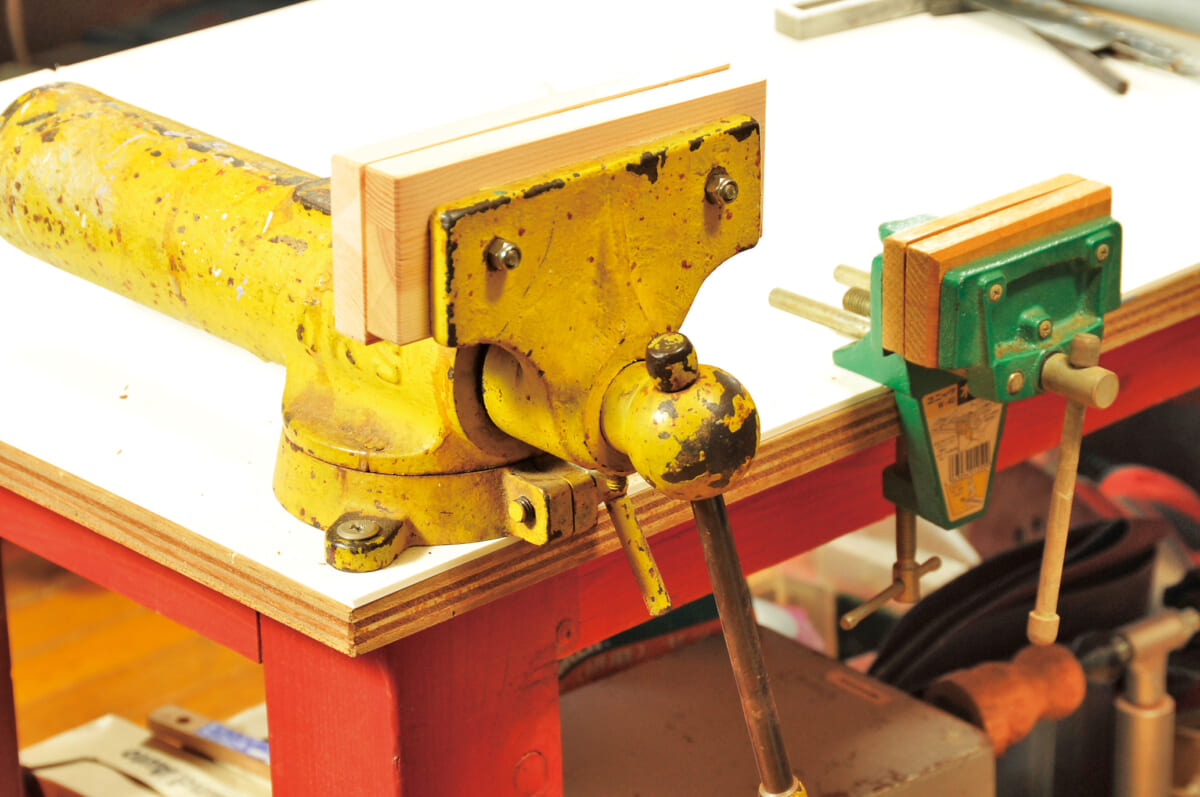

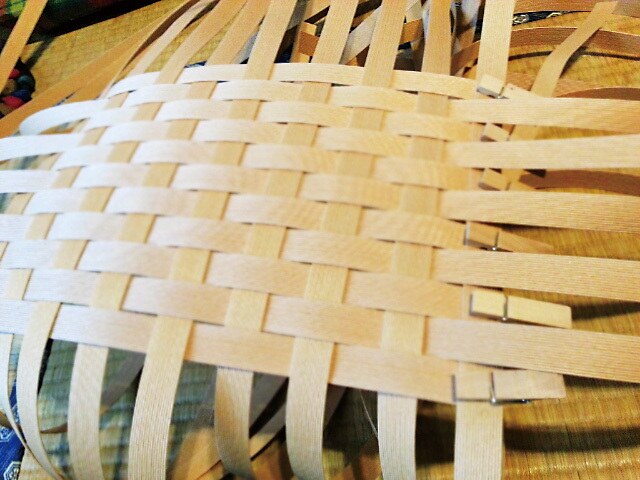

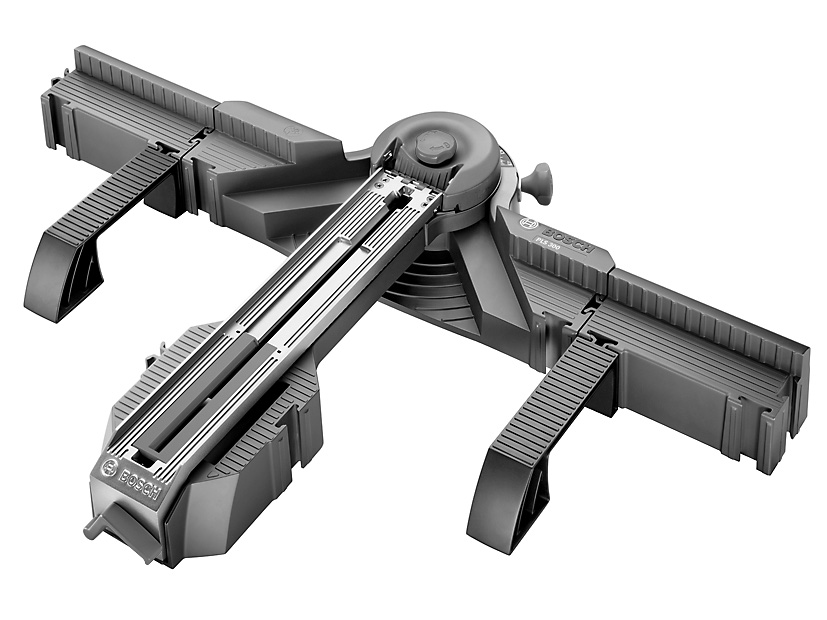

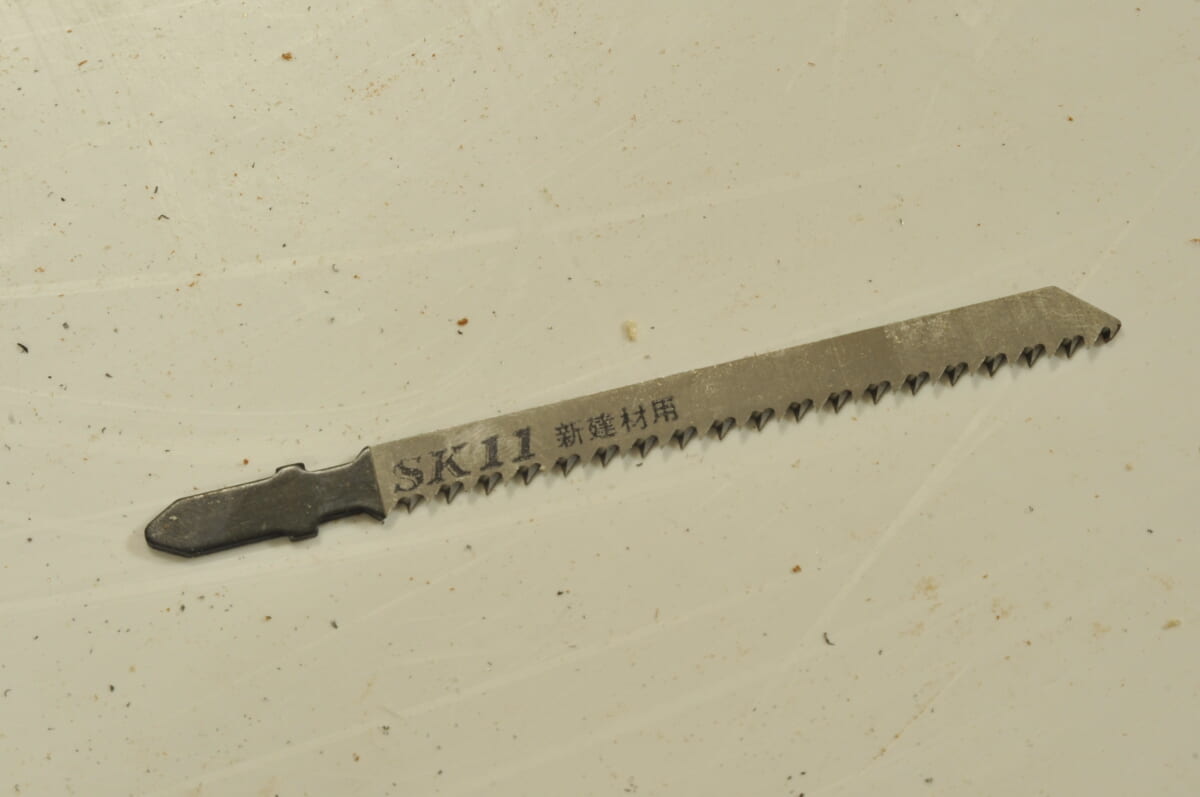

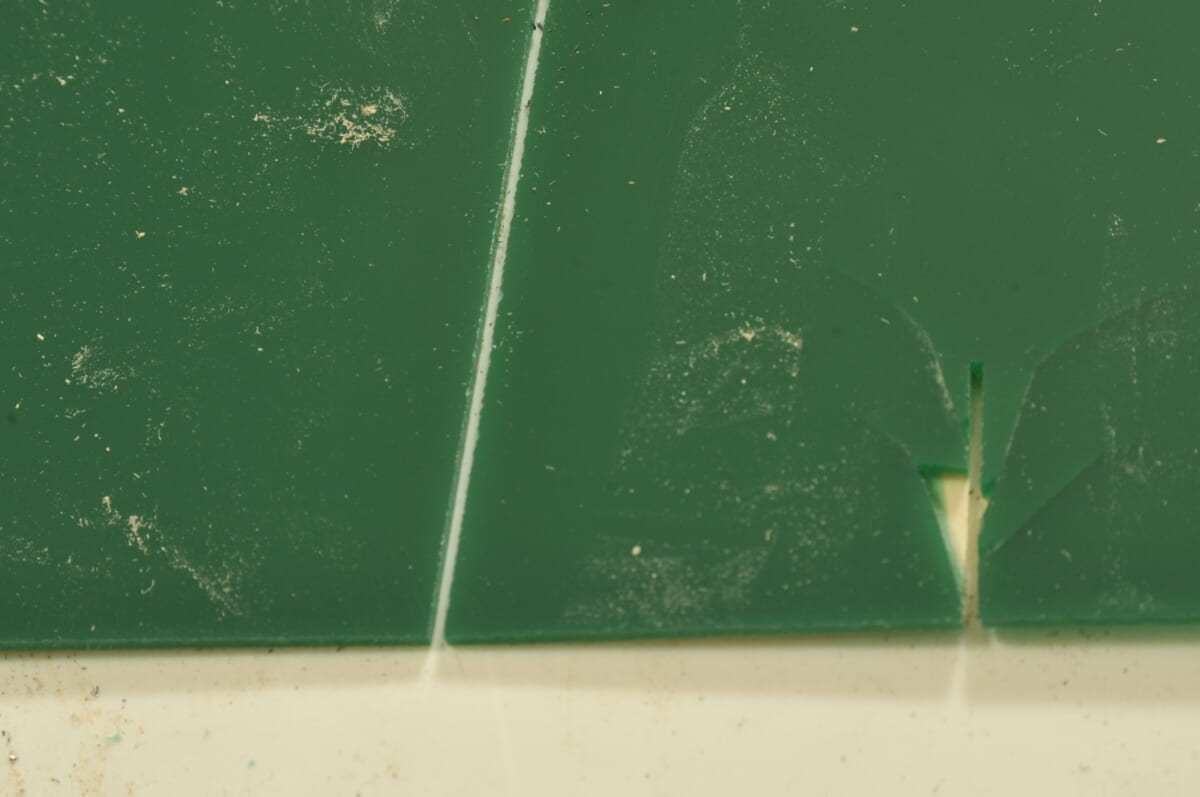

タイトルにも採用されたクサビ。クサビは木材を接ぎ合わせるパーツ

設楽

豊田

設楽

豊田

水本

豊田

丸木舟を漕ぐ宇良ちゃんを見つめる吉田さん夫婦

設楽

—-最後にdopaやdopa webの読者に向けてひと言お願いいたします。

水本

左から『dopa』2代目編集長・豊田大作、水本博之監督、『dopa』現編集長・設楽敦

025・231・3838

025・231・3838

0480-48-2725)

0480-48-2725)