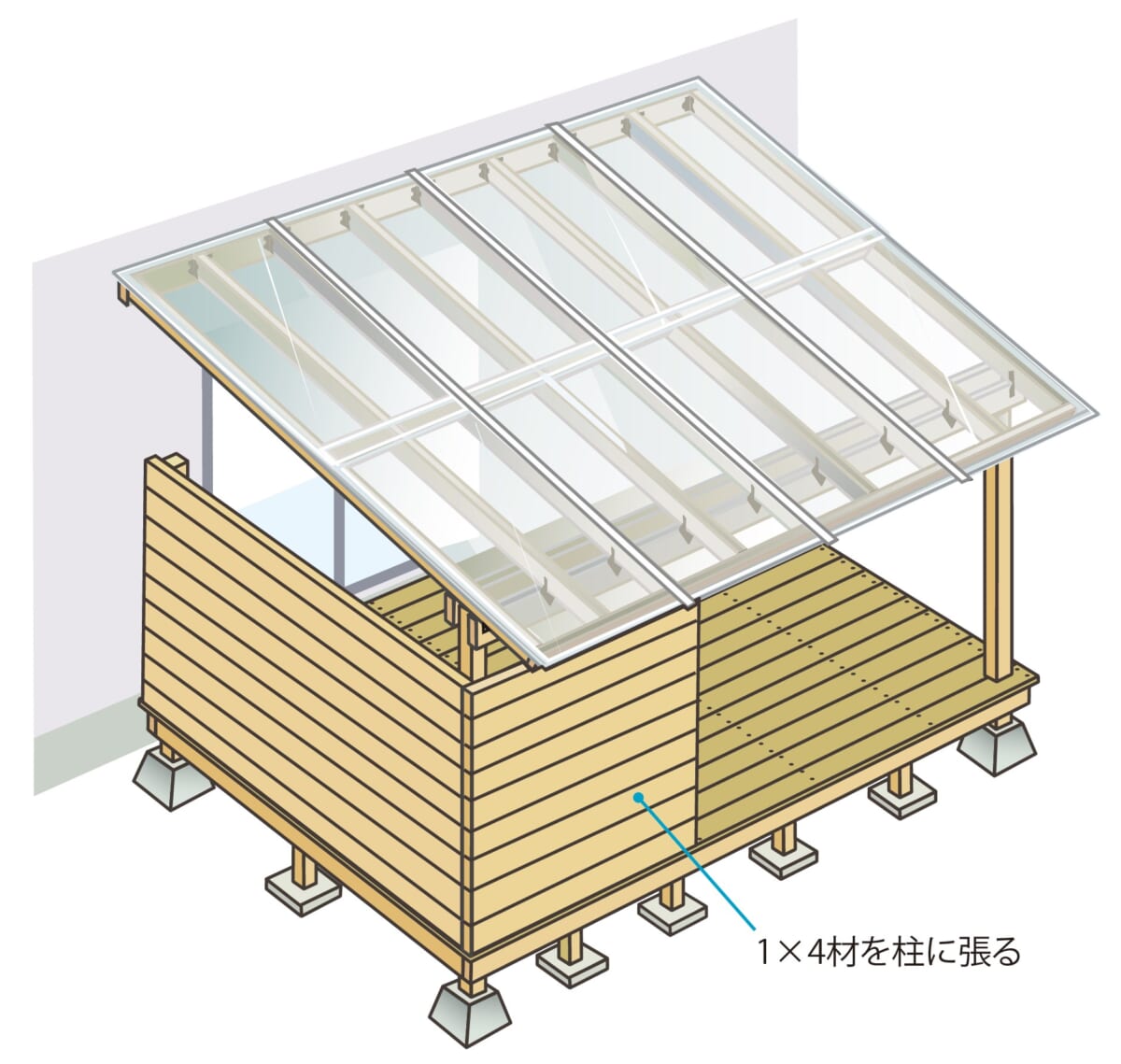

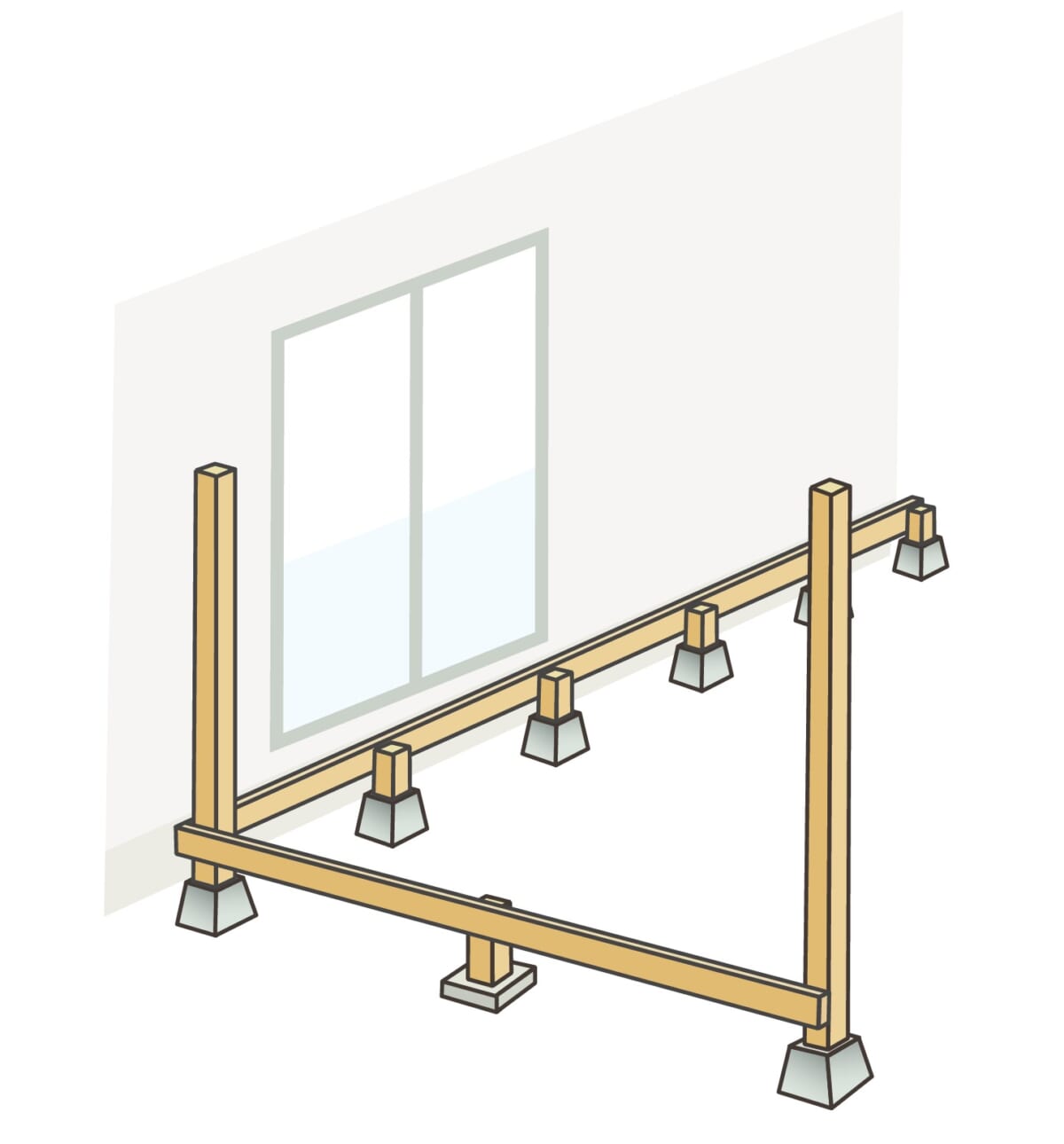

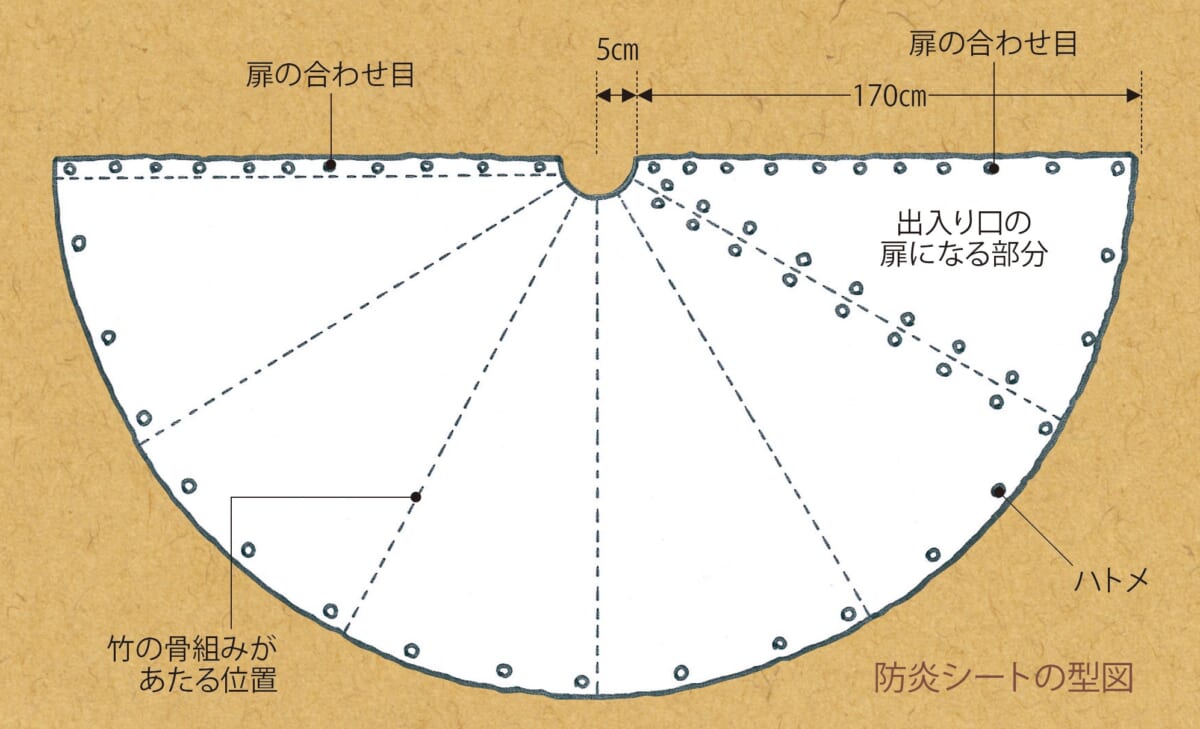

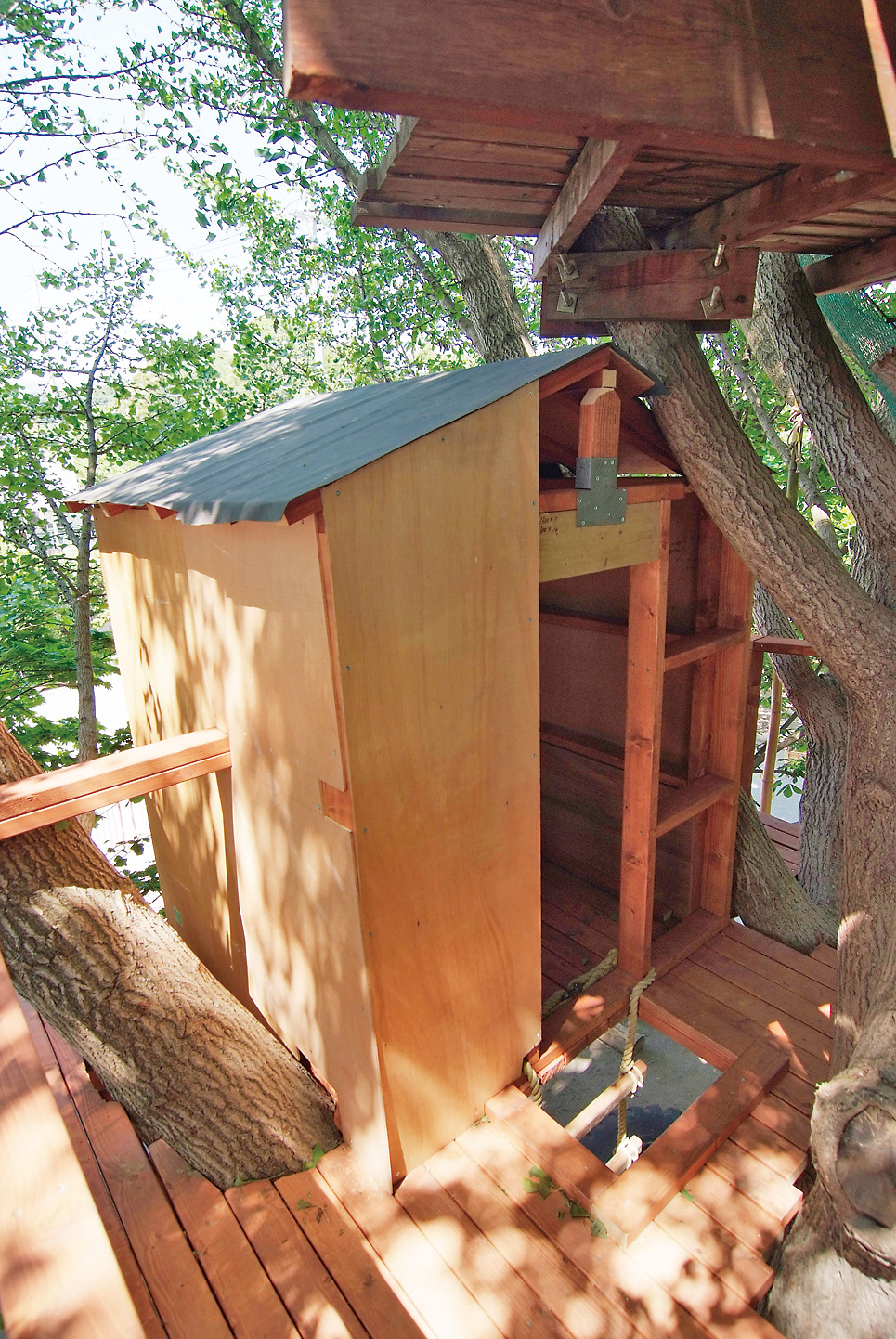

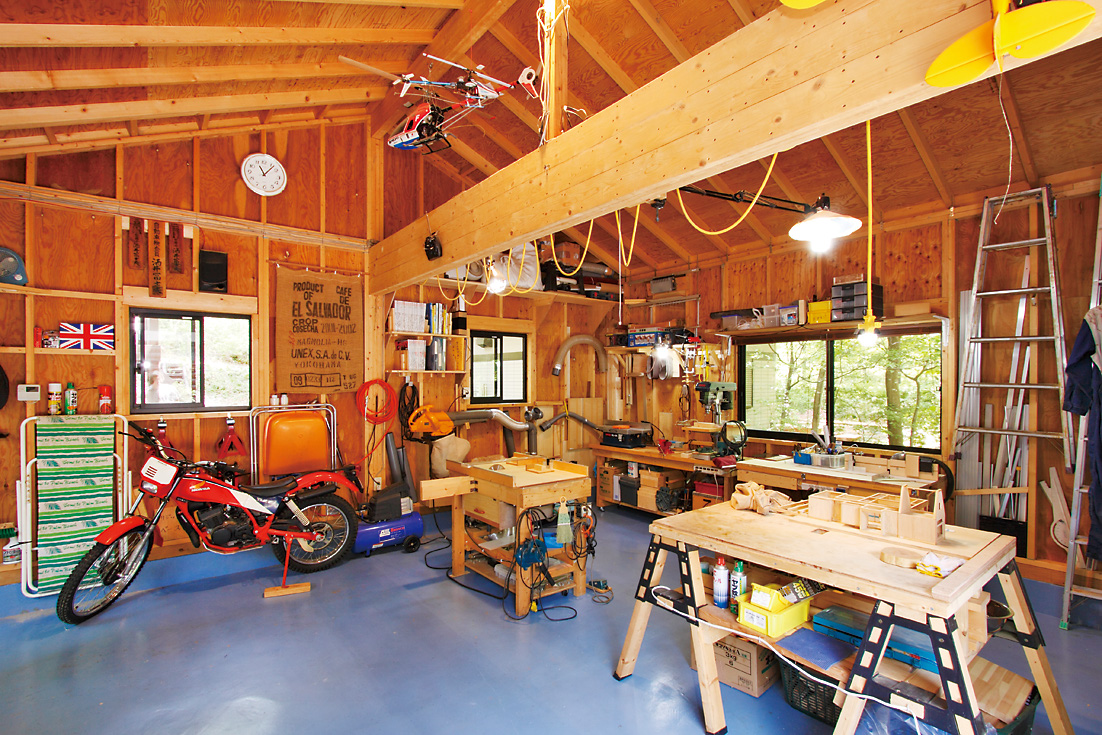

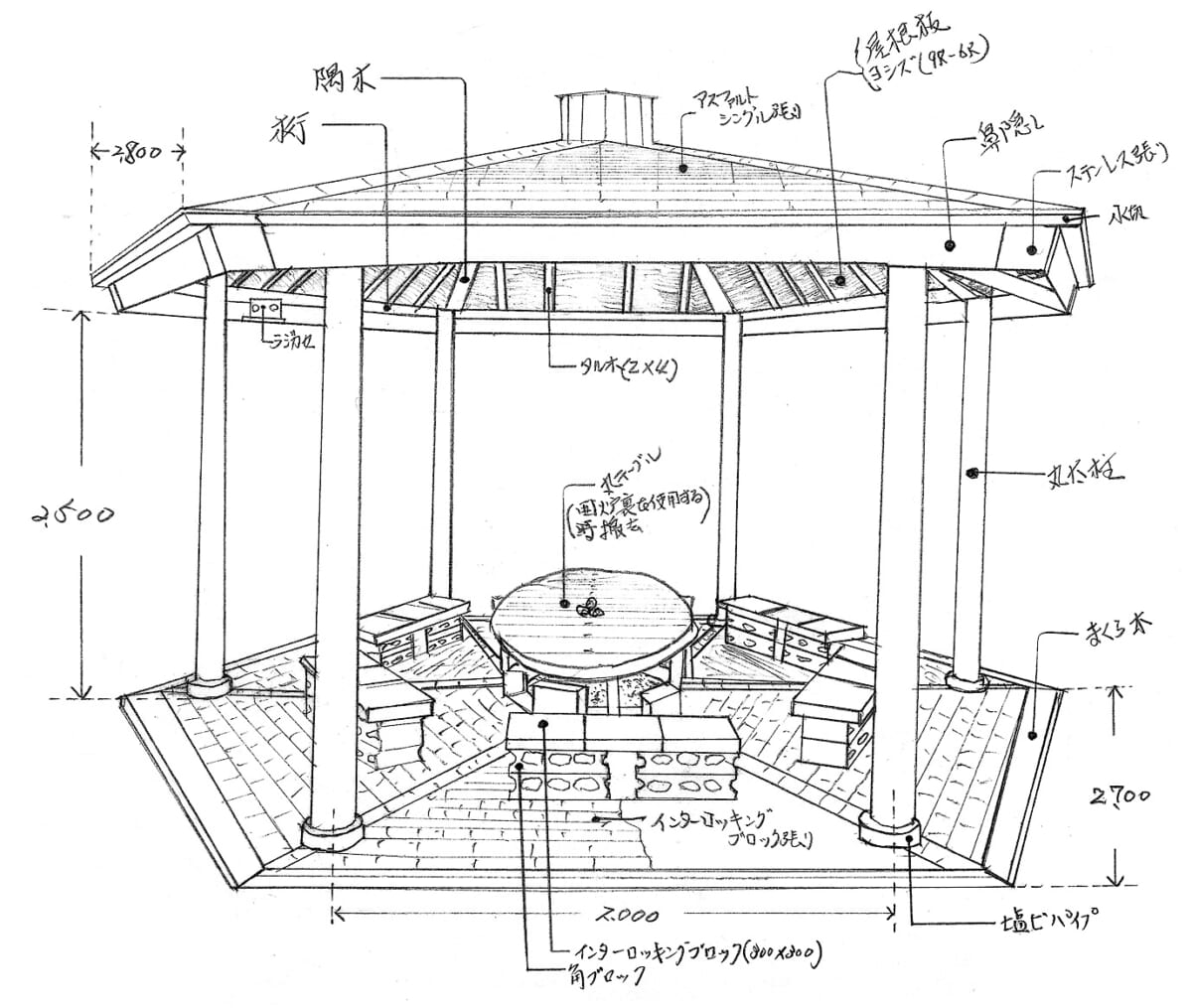

ウッドデッキを作るなら、あるいは既にデッキをお持ちなら屋根をつけて、雨天でも使える空間にしてみてはいかがだろうか。

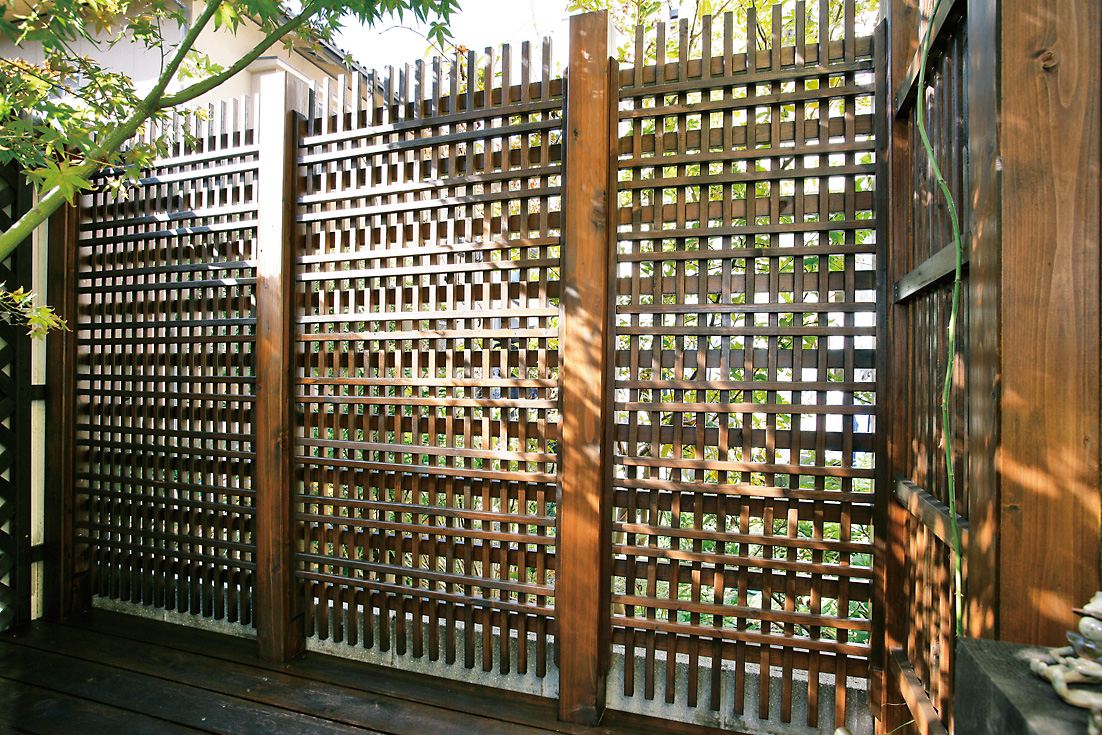

さらに、ちょっとした壁をつければ、適度な開放感とプライベート感を両立する半野外空間が生まれる。

内でもなく、外でもない、風が通り抜ける居心地のいい場所。きっとそれは、ライフスタイルを変えてしまうほどに、効果的なスペースとなるだろう。

そして、そんな魅力的な空間は、十分、DIYで作ることができる。

方法はいろいろあるが、ここでは創刊以来14年にわたってノウハウを蓄積してきた本誌が、もっとも現実的と考える手順を、モデルケース図を使って詳しく紹介していこう。

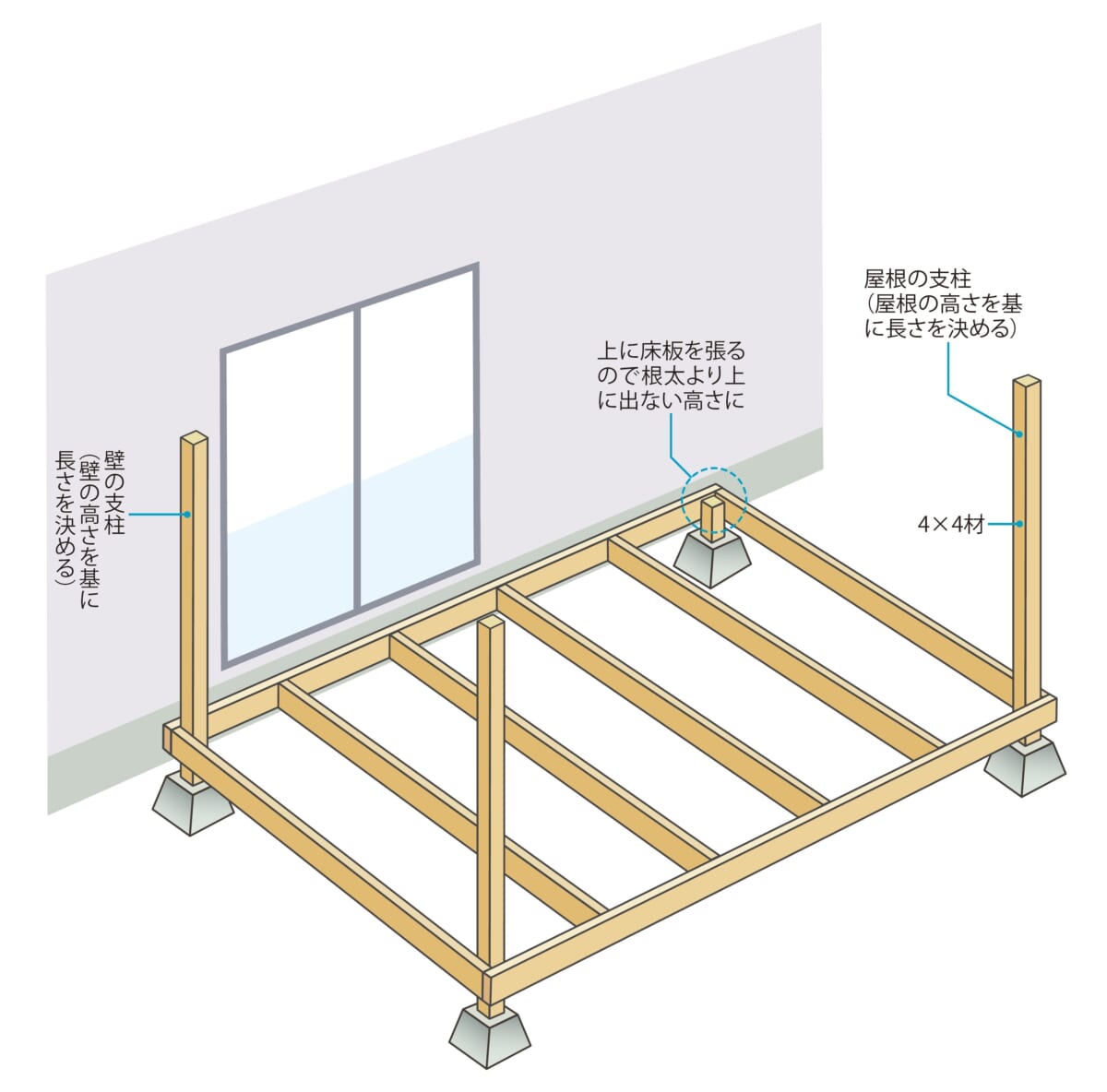

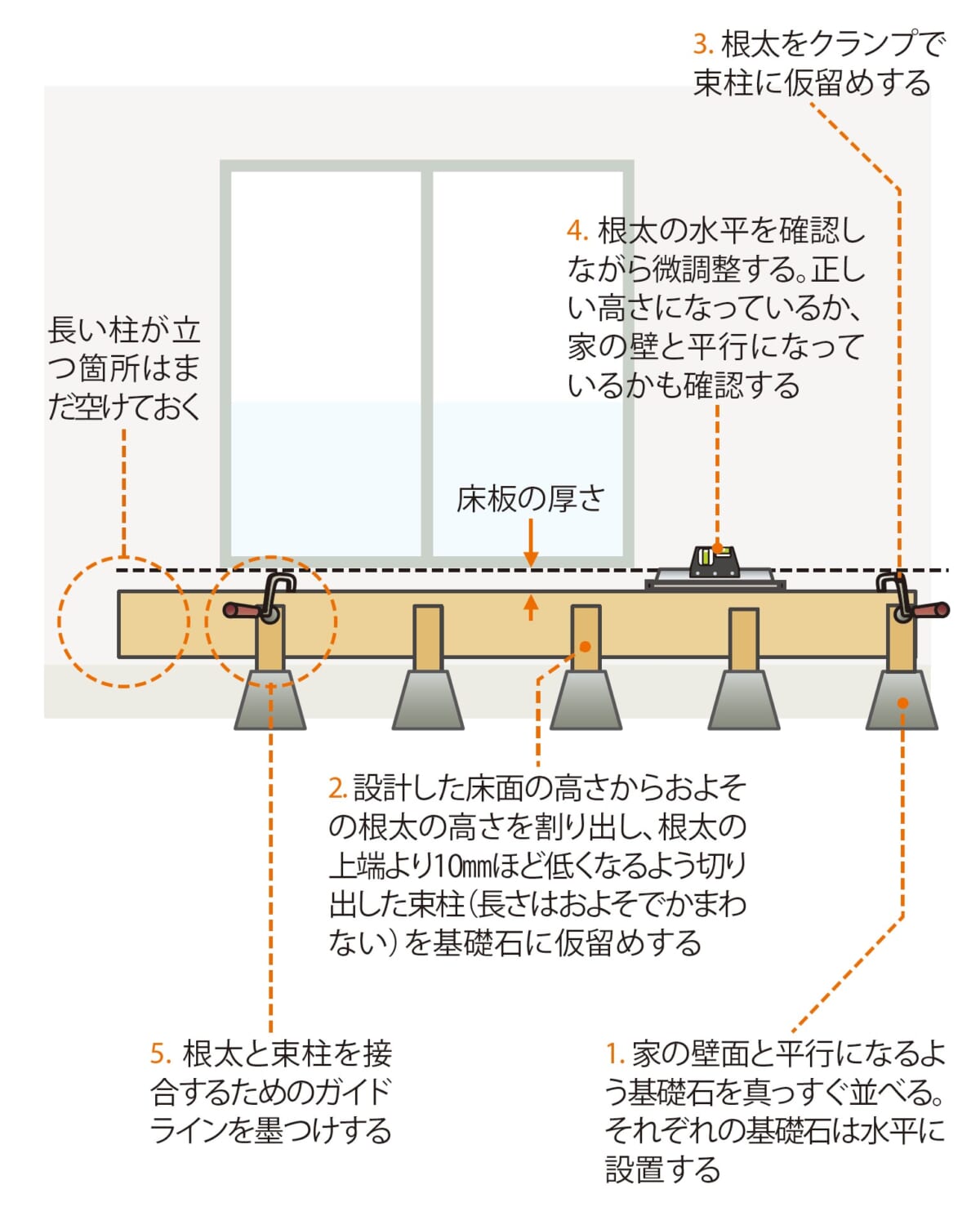

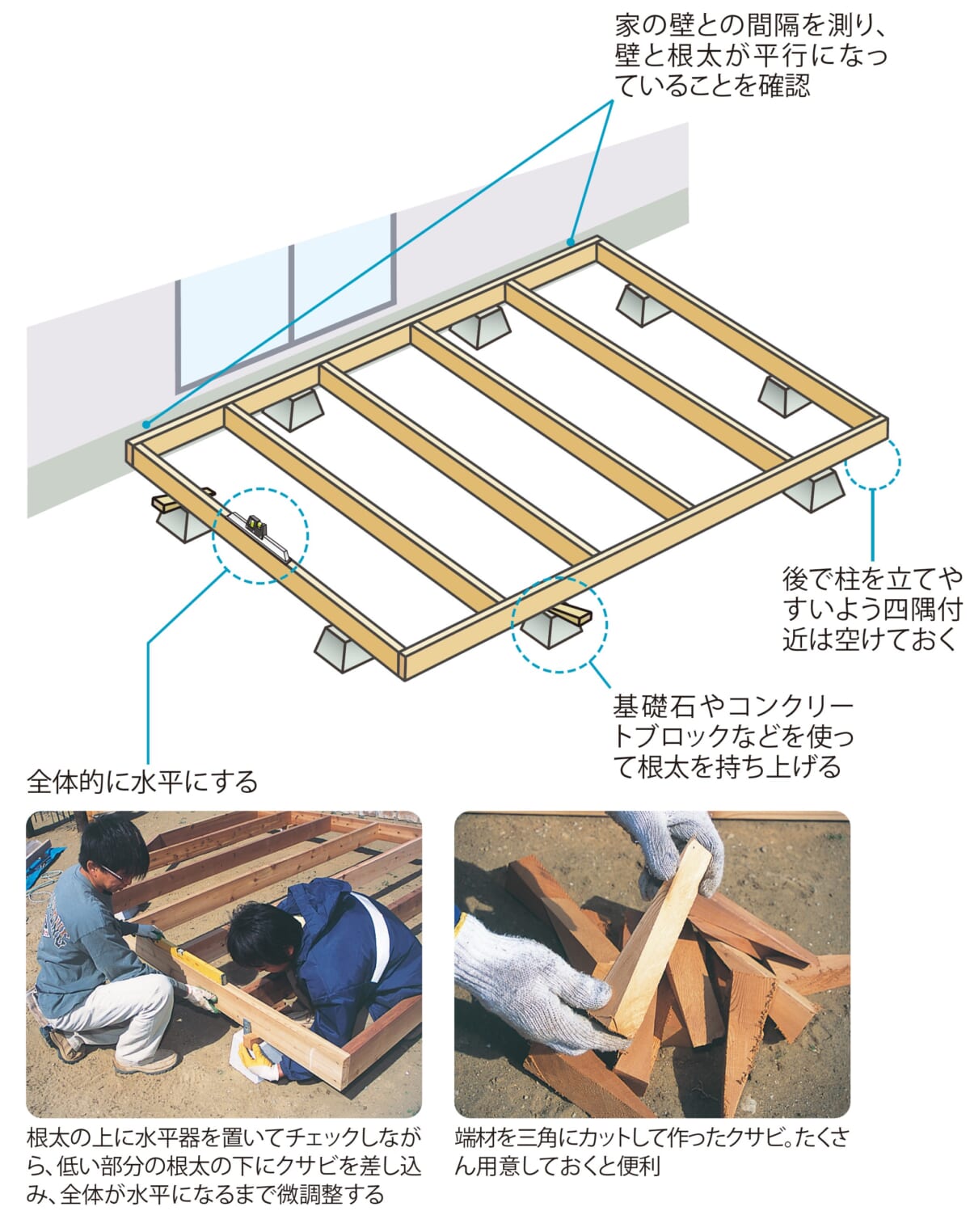

*step1~2・根太の仮設置編はコチラ!

*step3~4・基礎と束柱の設置編はコチラ!

<記事内ギャラリー>

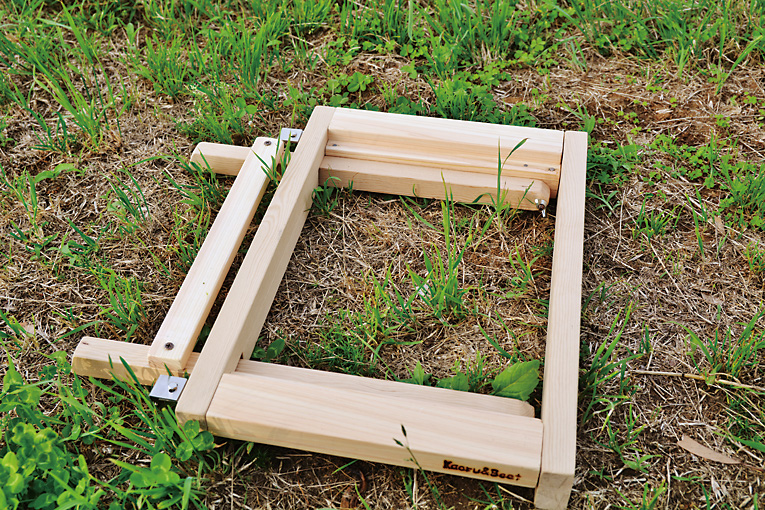

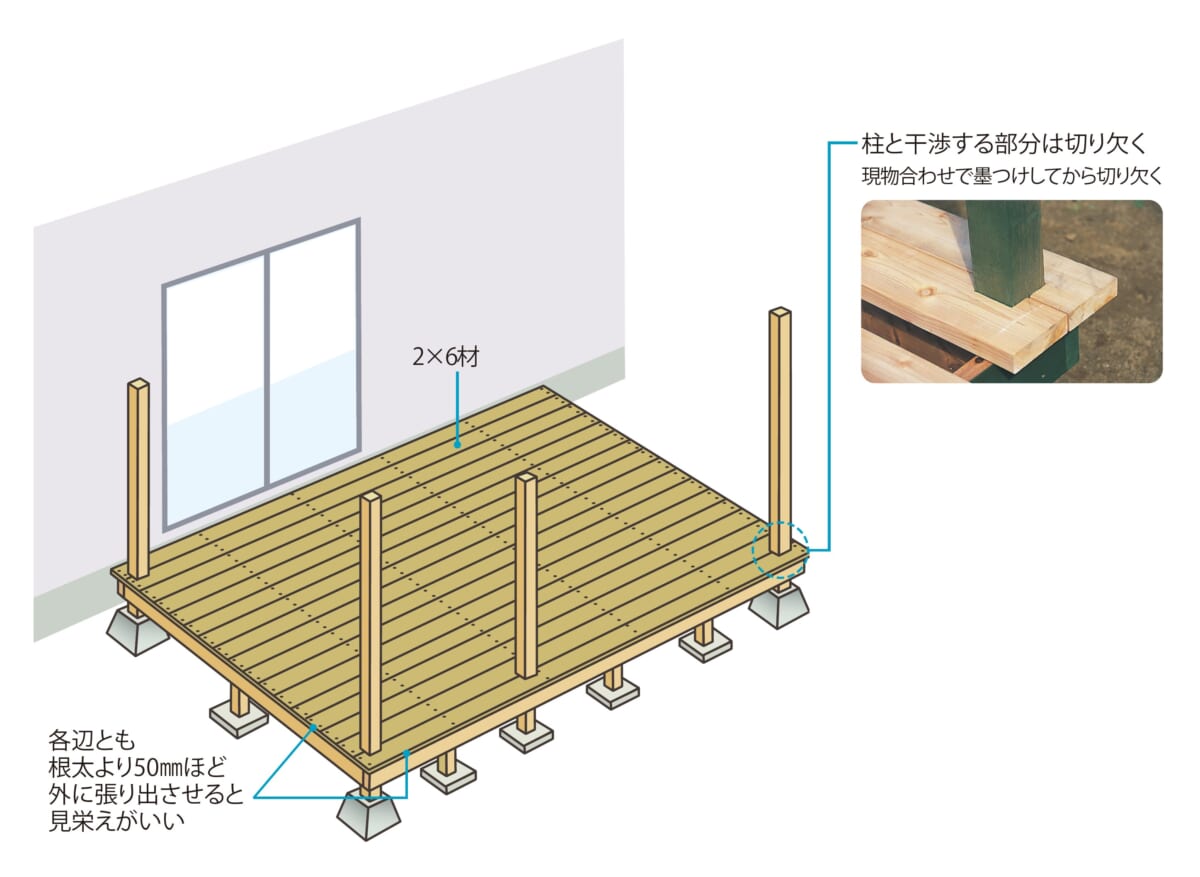

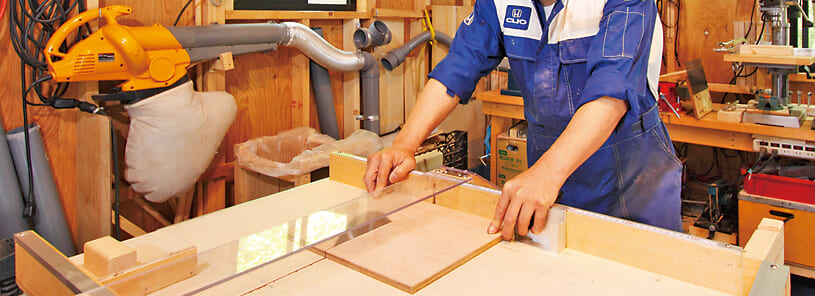

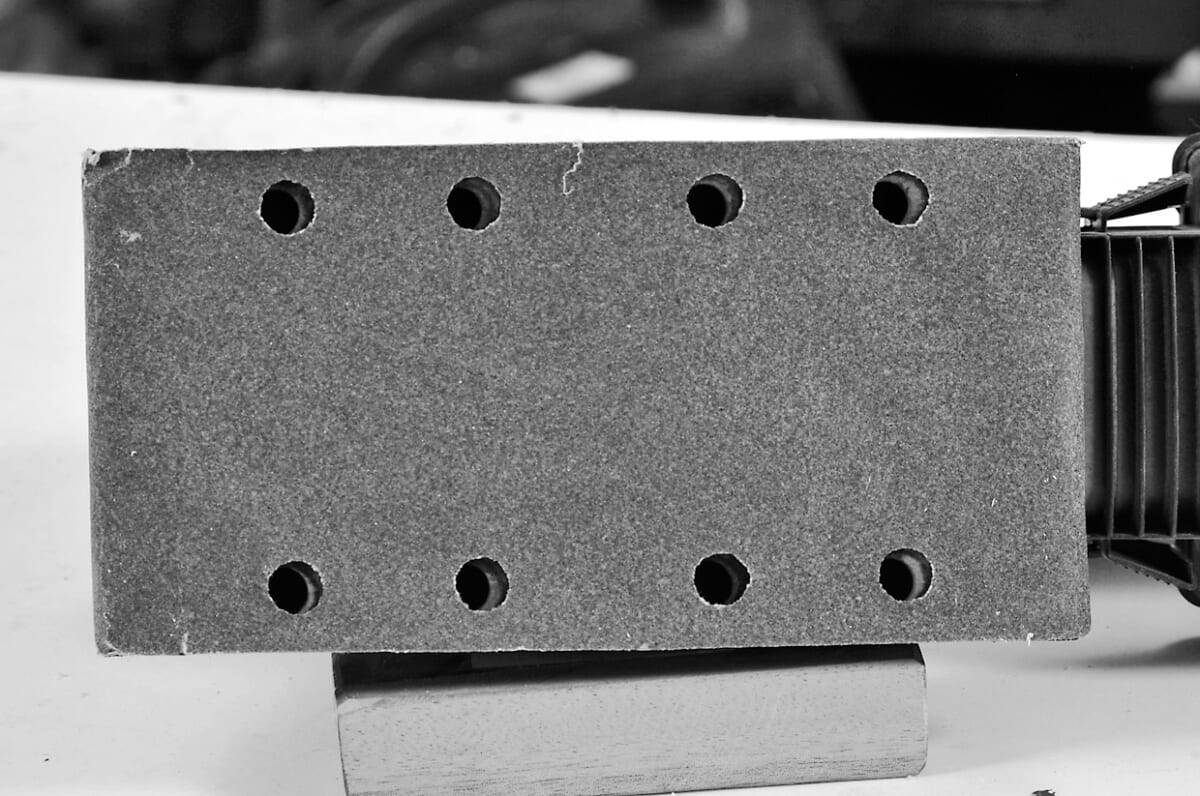

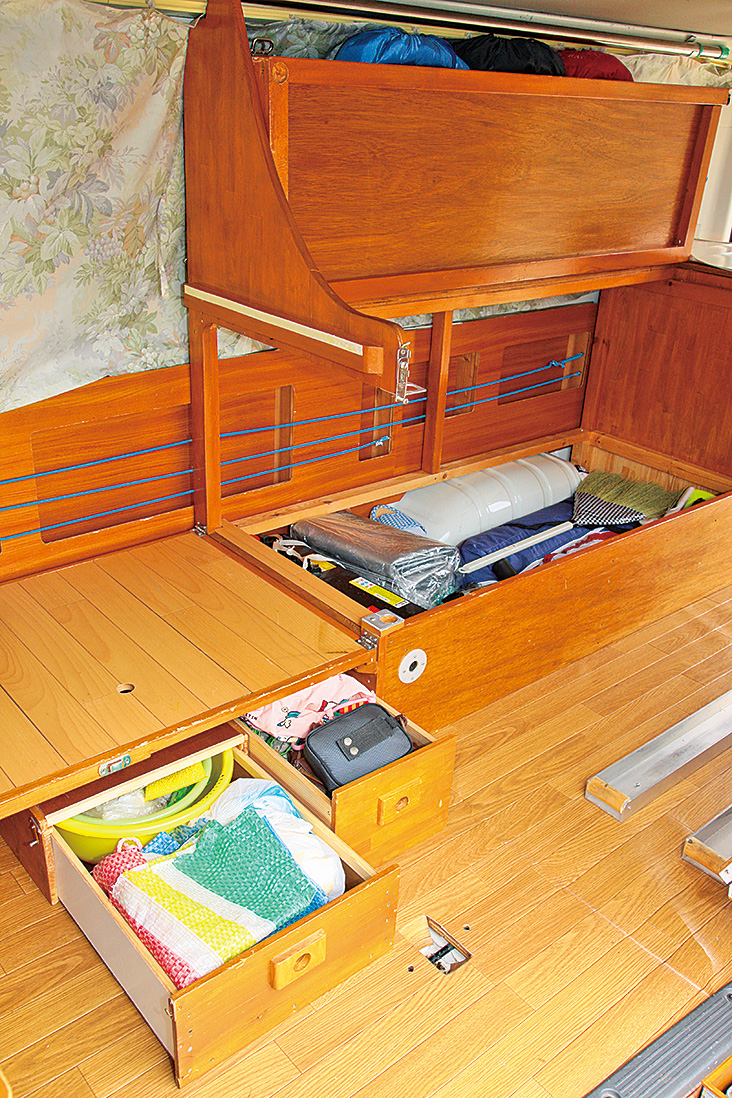

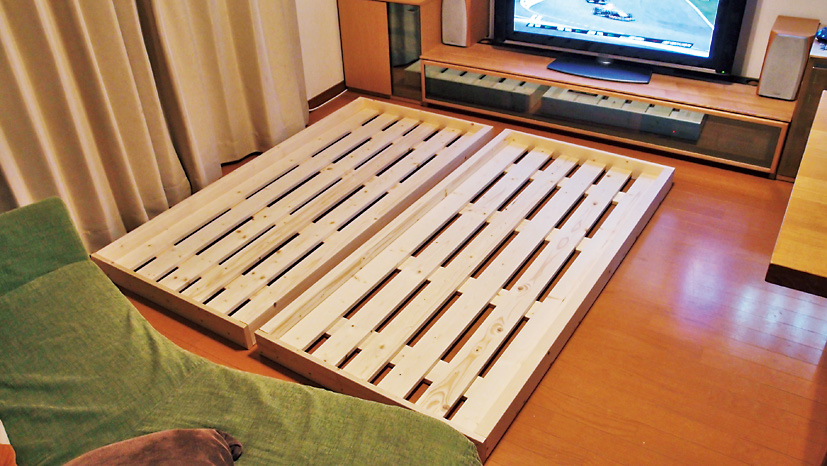

Step5 床板を張る

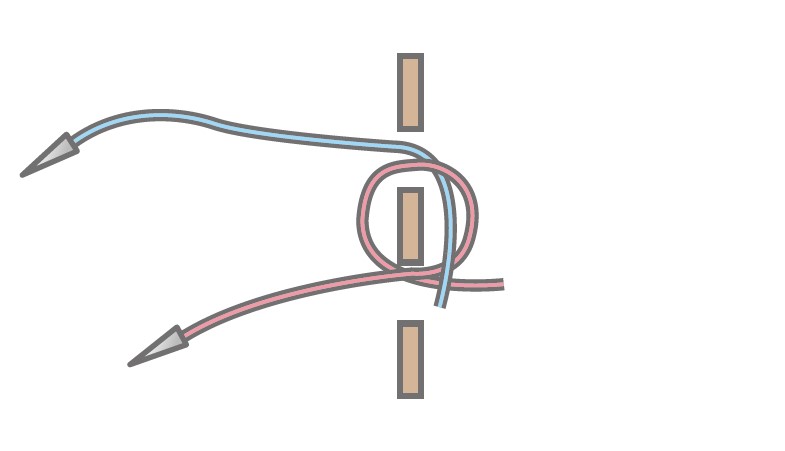

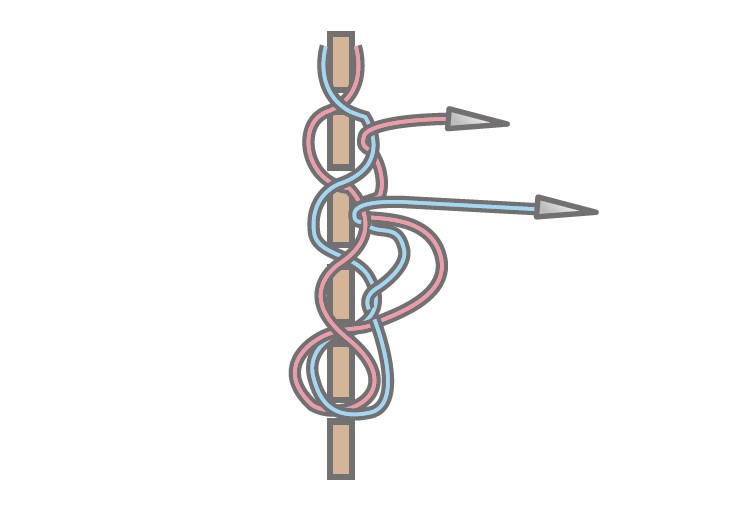

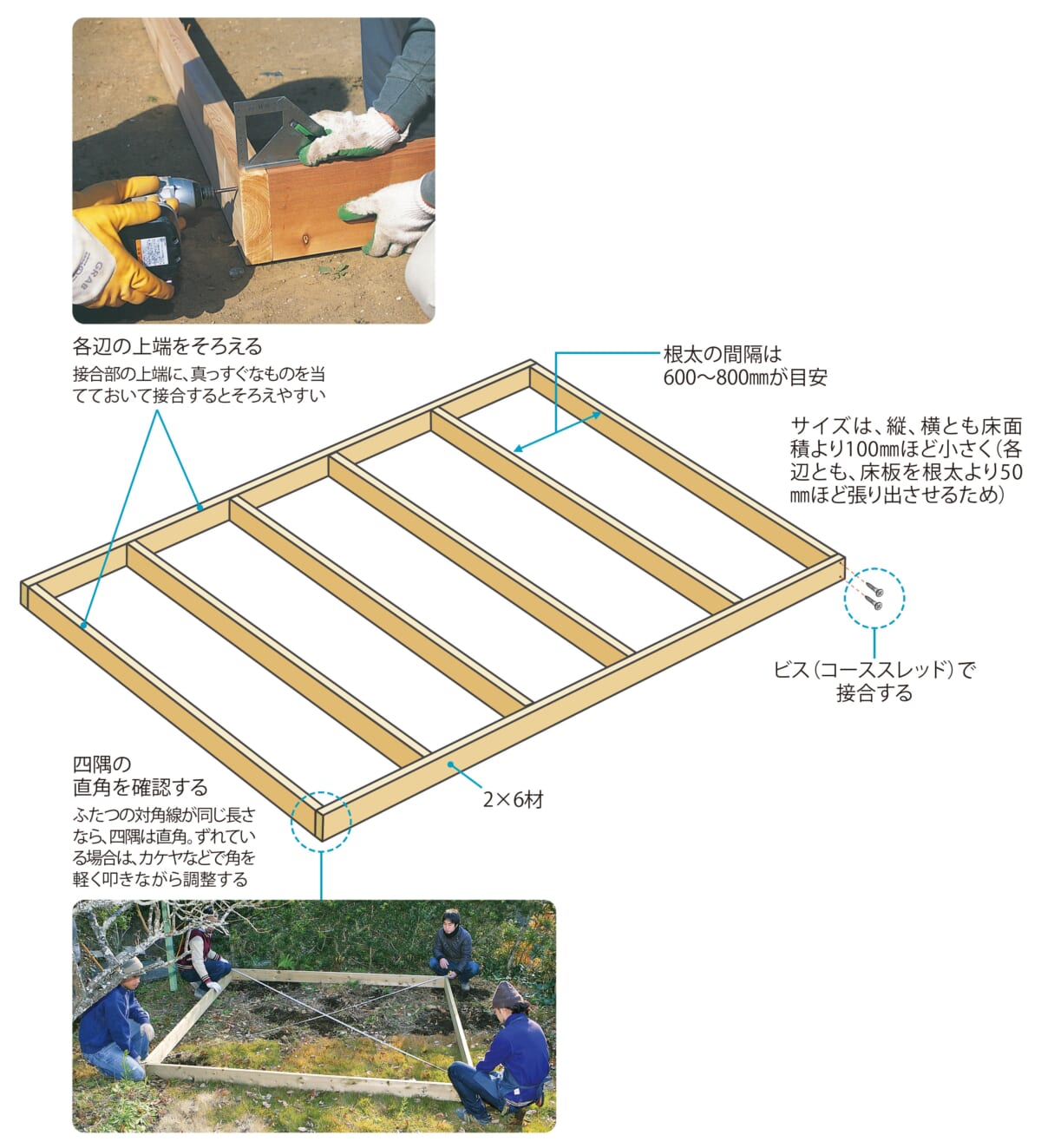

根太に床板を張る。

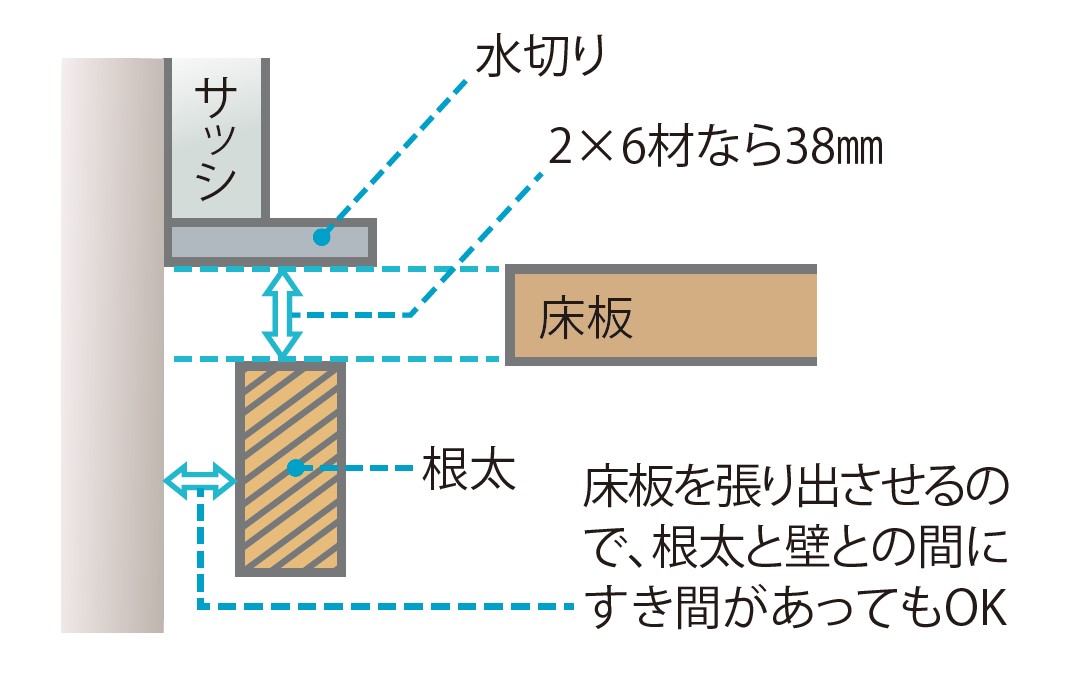

屋根のないデッキの場合は、デッキ上に雨がたまるのを防ぐため、わずかに間隔を空けながら張っていくが、今回は屋根つきという前提なので、間隔を空けなくても問題ない。もし間隔を空ける場合は、3~5mm程度がいい。それより広いと、ものを落としたり、子どもが指をひっかけたりするおそれがある。

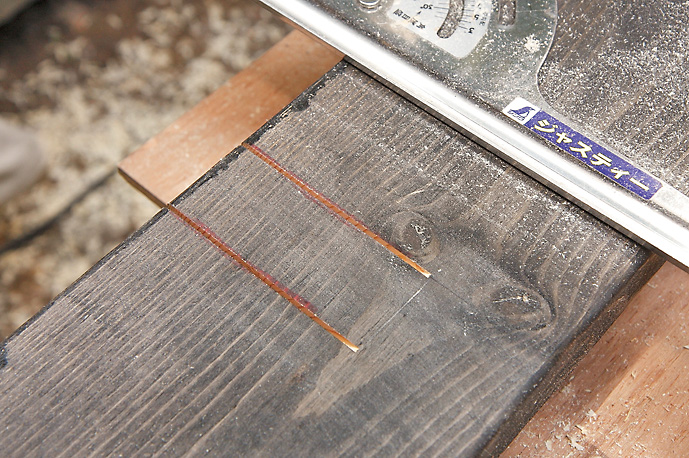

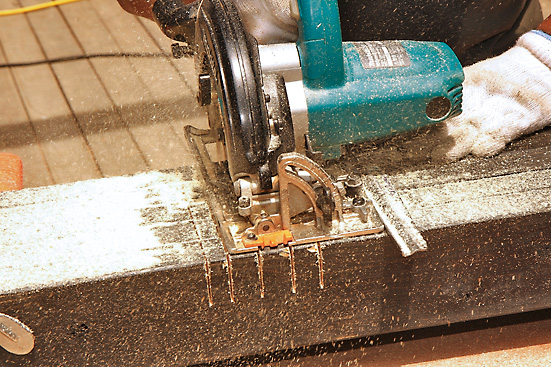

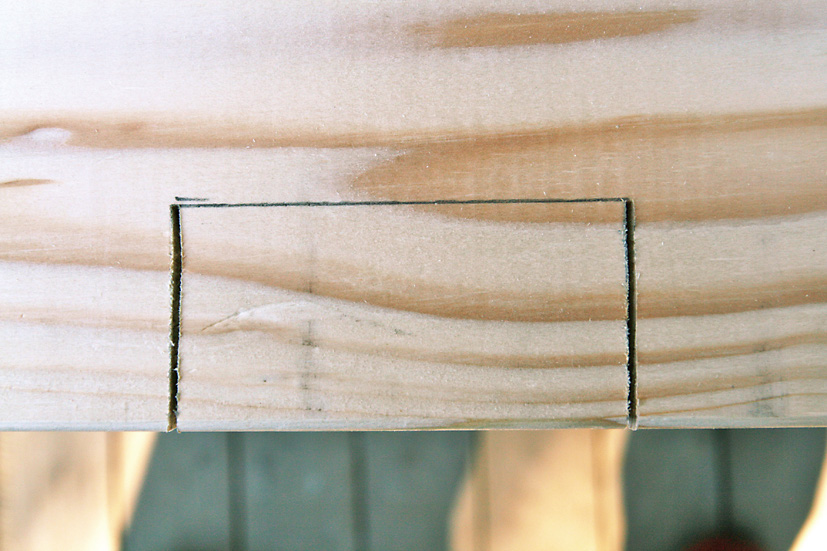

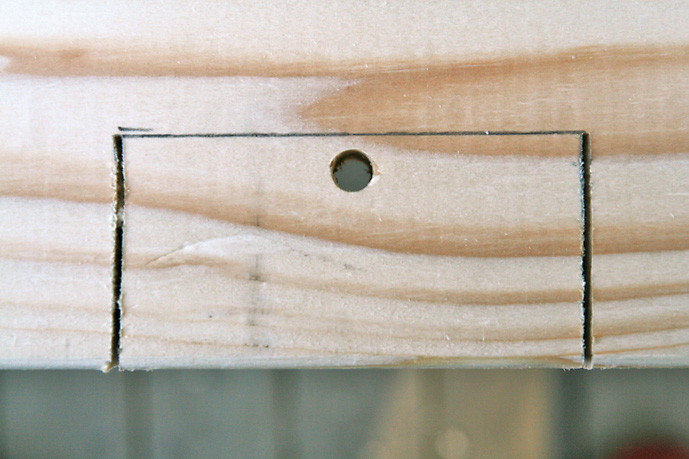

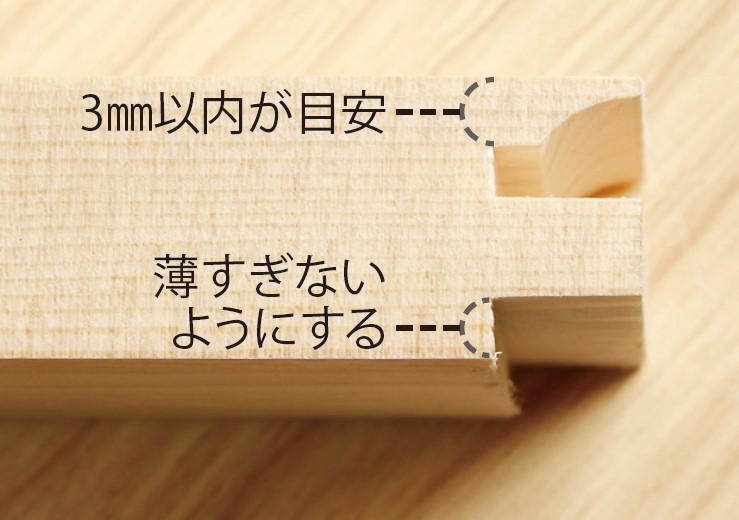

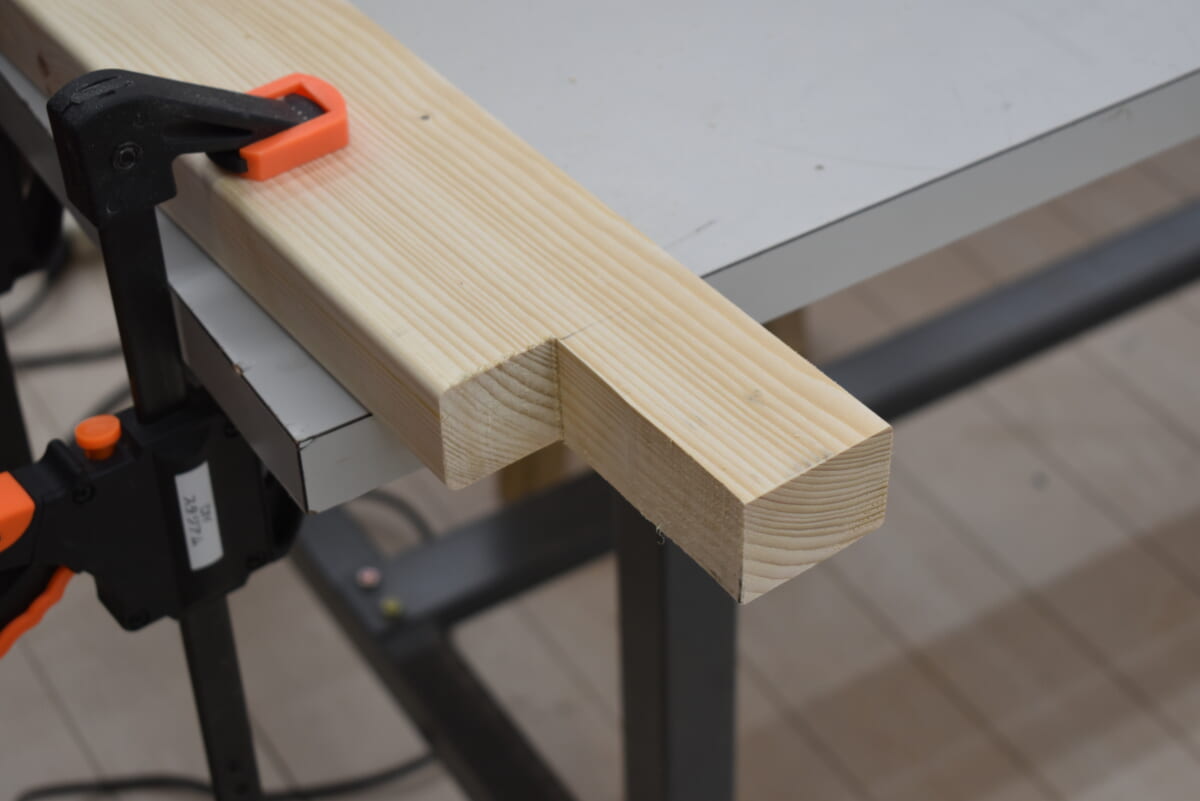

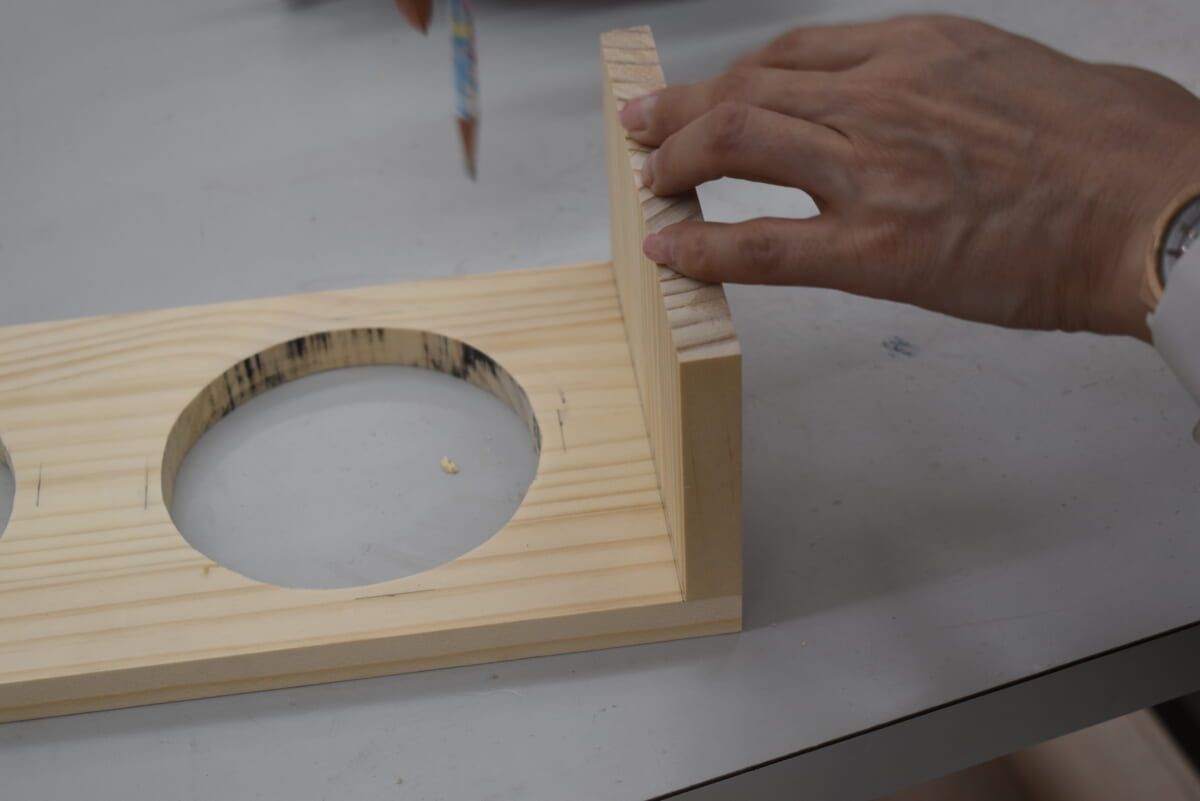

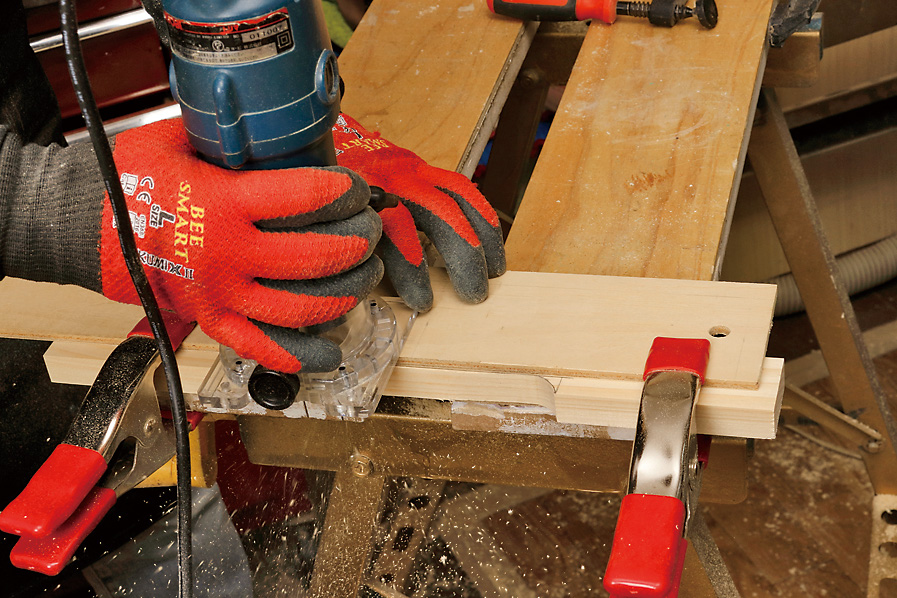

柱と干渉する部分は、ジグソーやノコギリ、ノミなどを使って切り欠いて収めよう。

柱と干渉する部分の切り欠き方

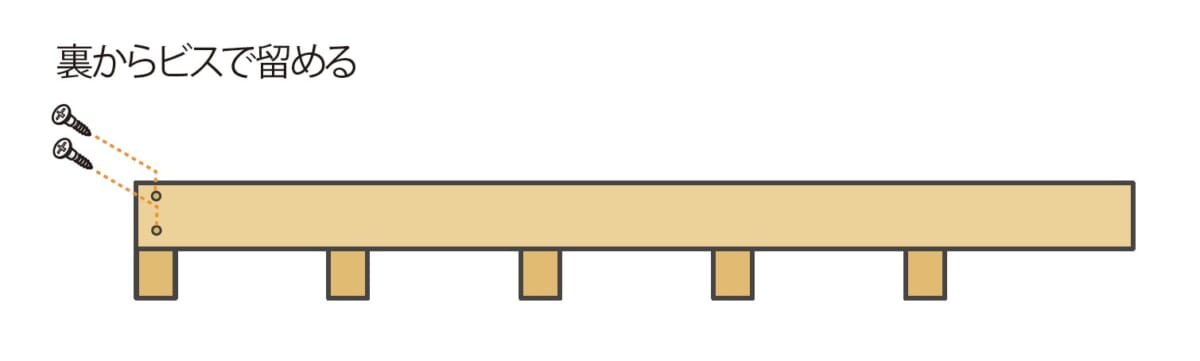

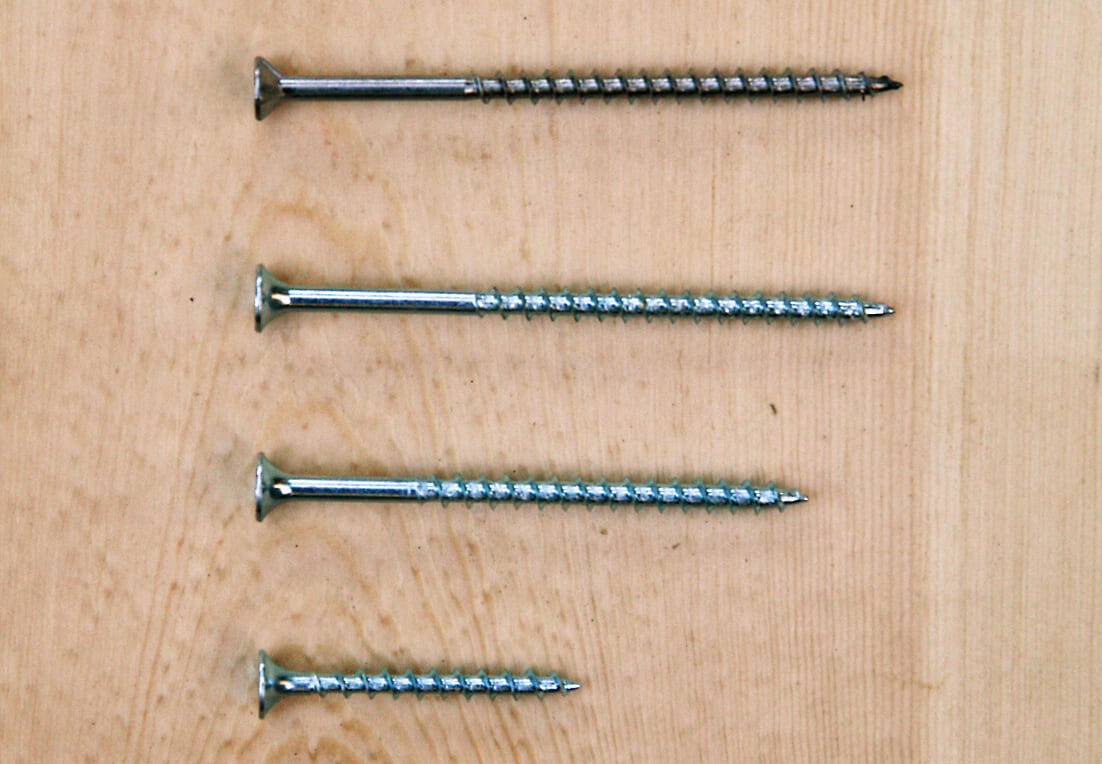

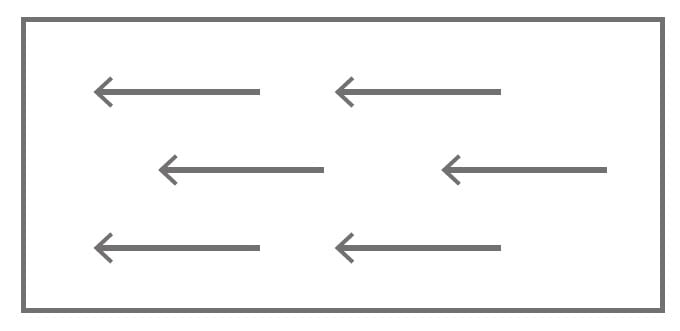

床板は根太に沿ってビスで留める

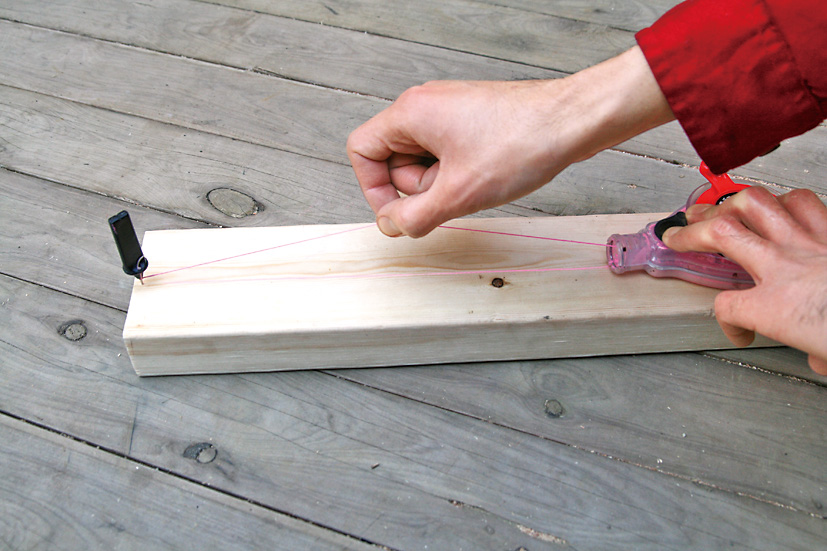

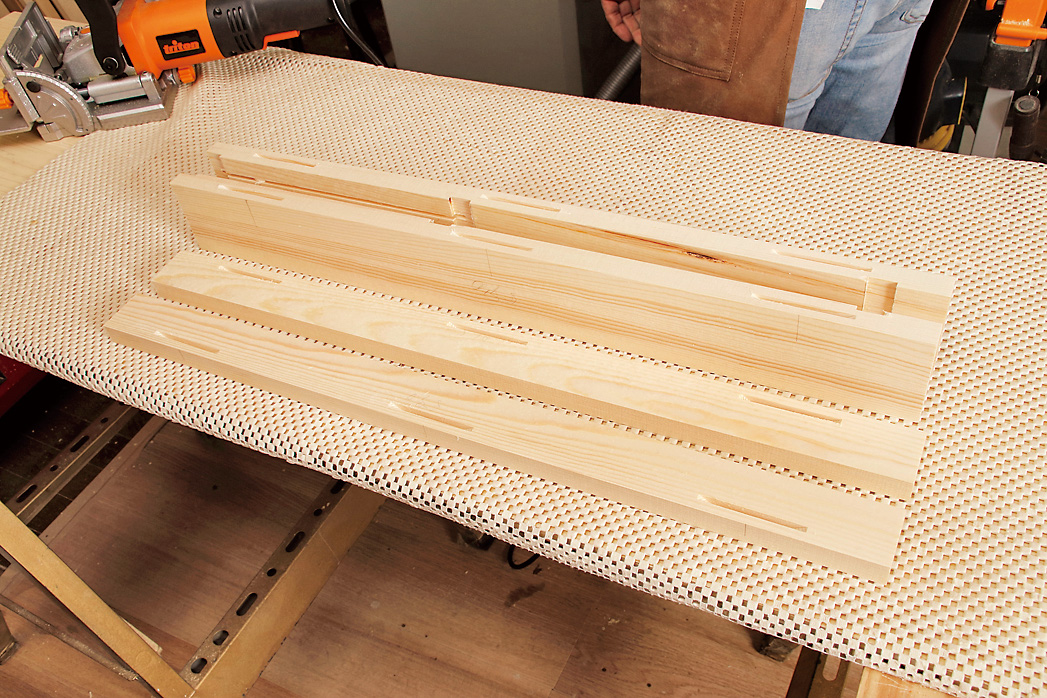

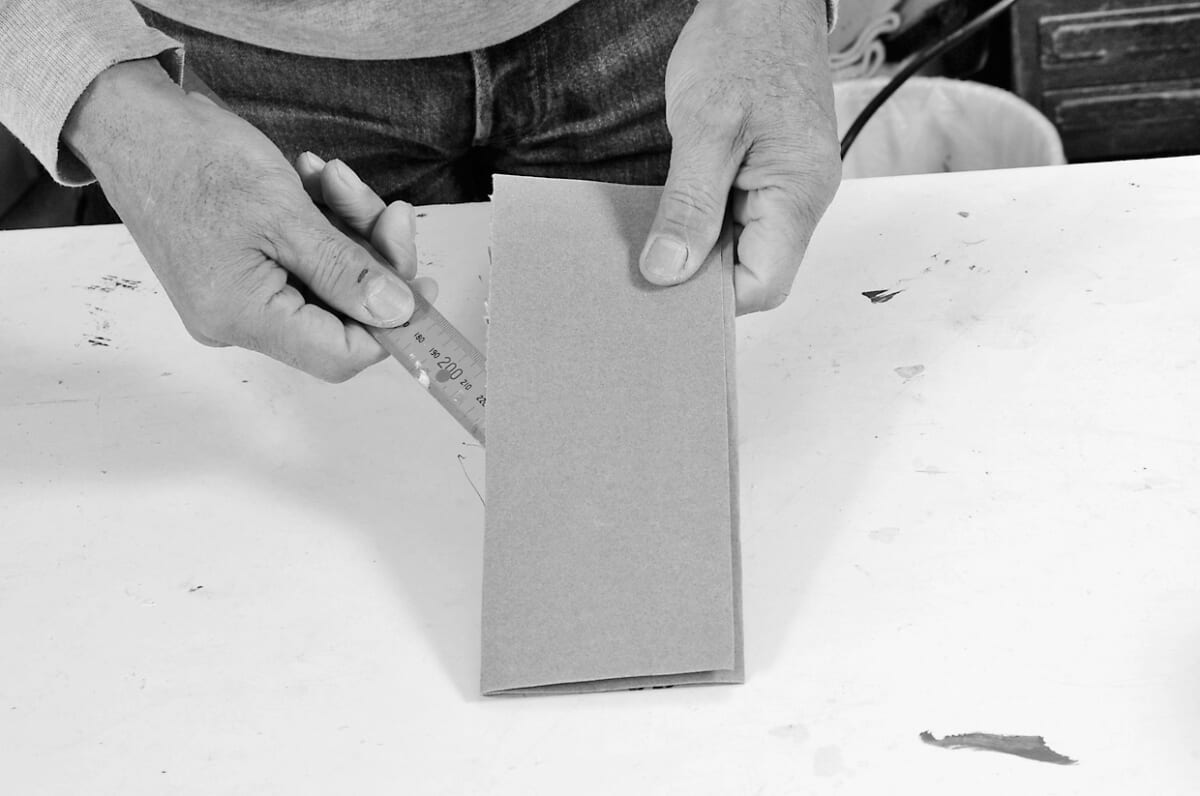

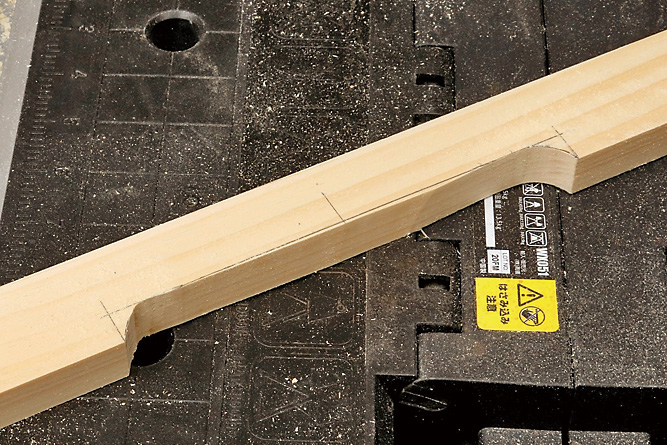

端から1枚ずつ張っていく場合は、根太の位置を確認しながらビスを打てる。一方、あらかじめ全体的に床板を並べてしまい、チョークラインで根太の位置を墨つけして、一気に張っていくという方法もある。

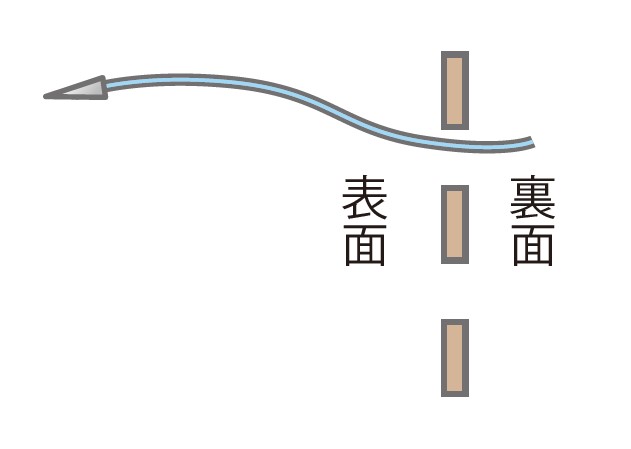

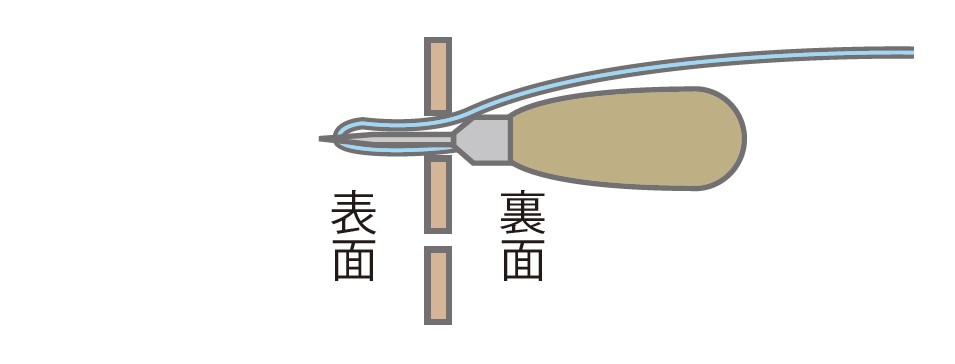

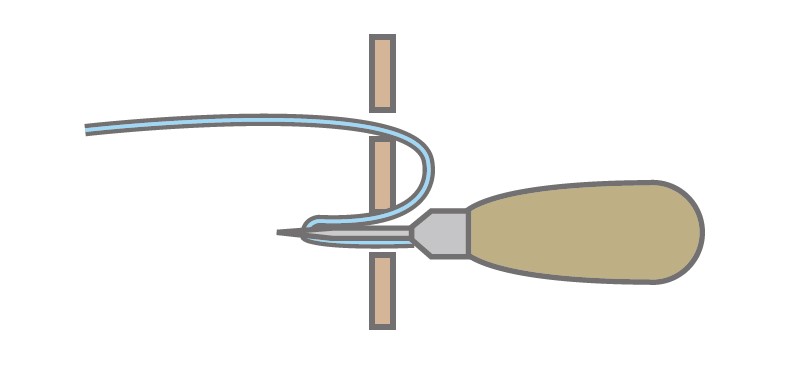

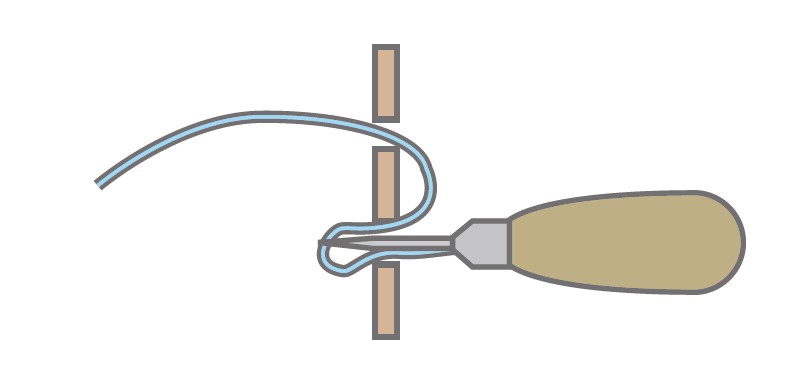

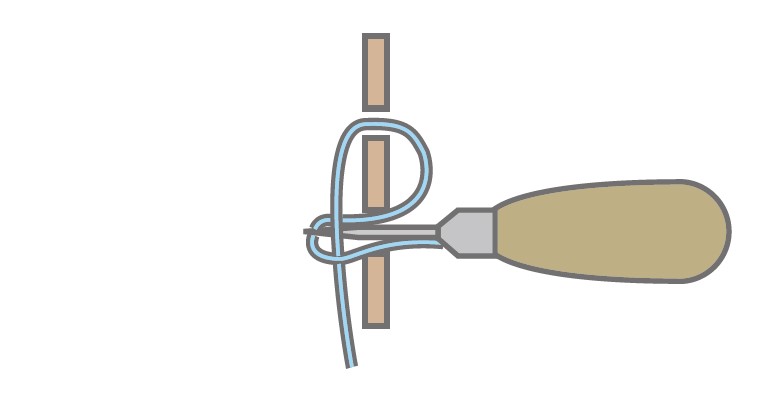

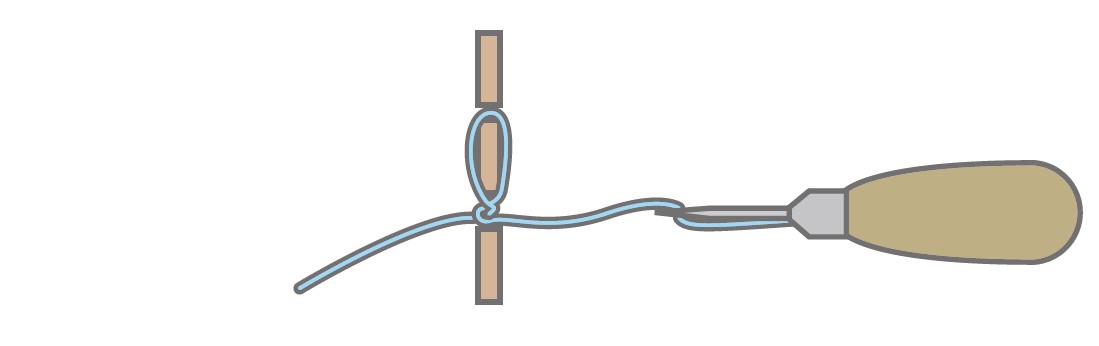

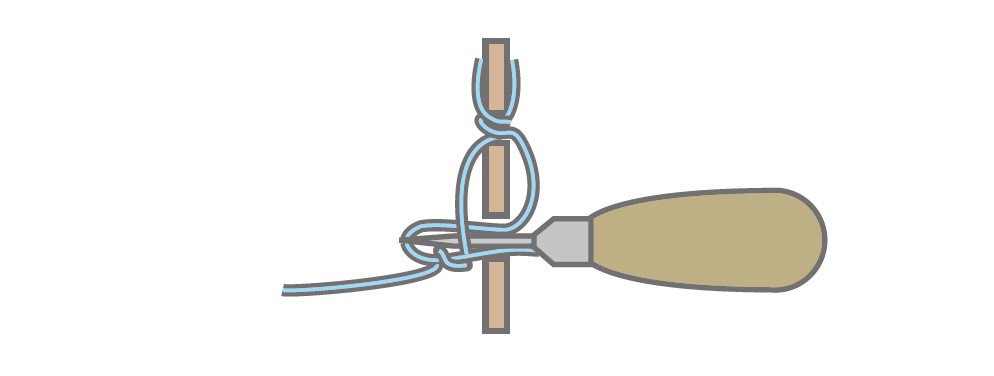

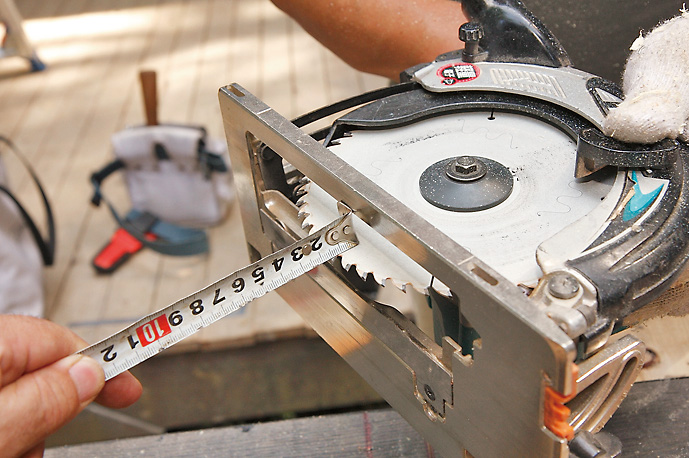

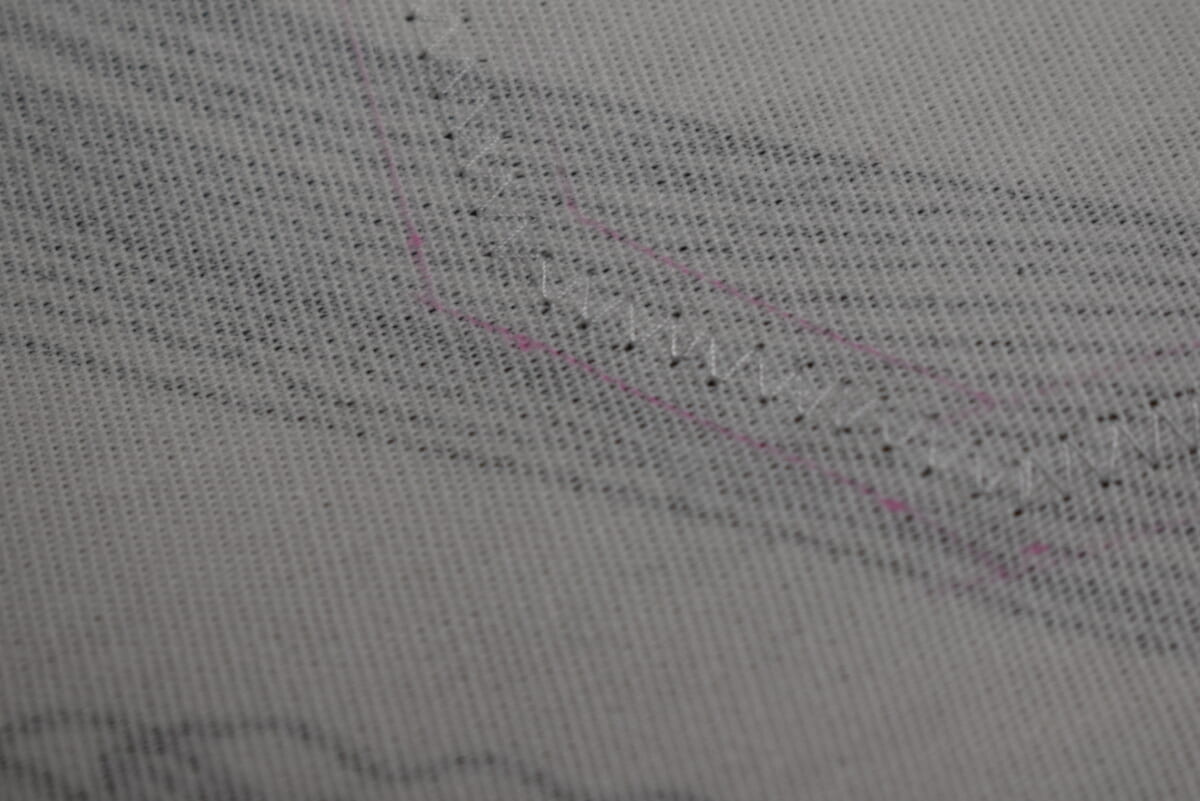

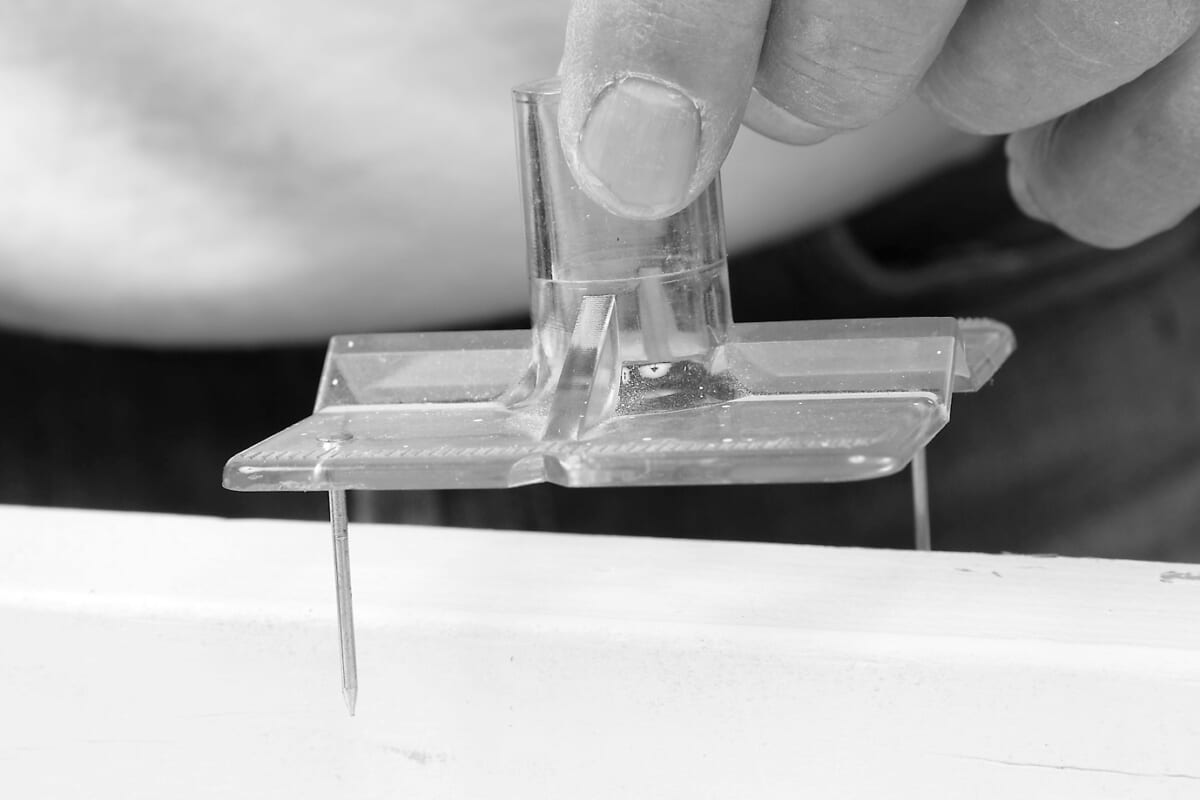

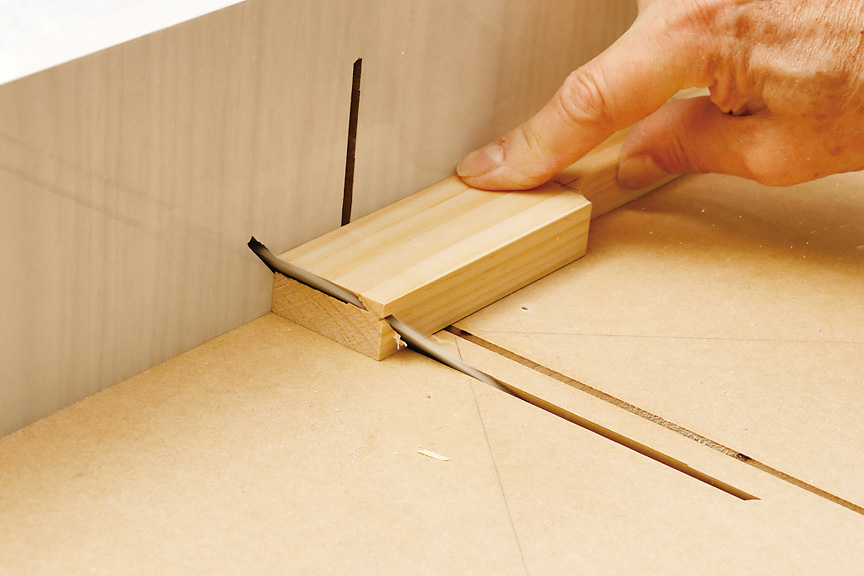

先端の針を材の端にさし、糸を張った状態で持ち上げてはじくと、材に直線を墨つけできる

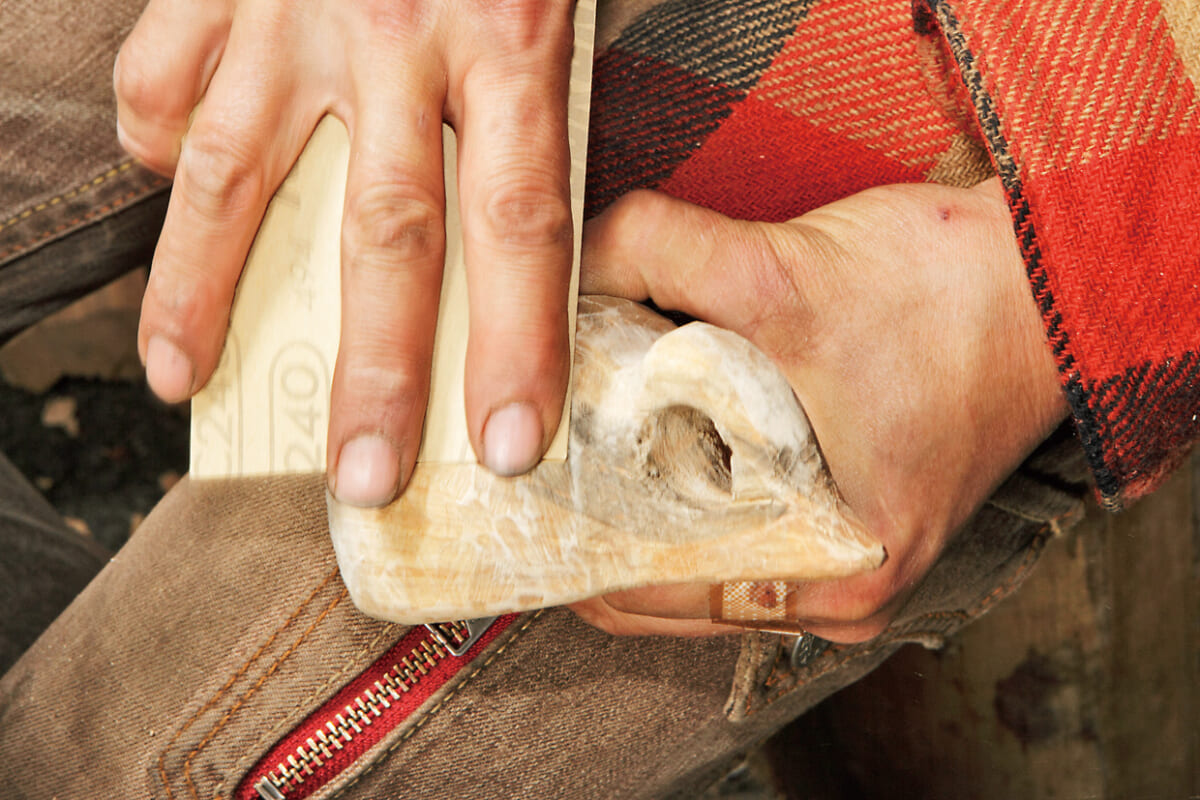

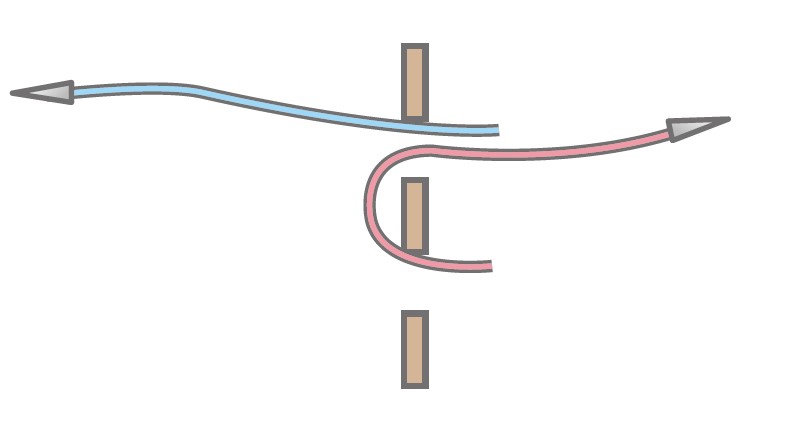

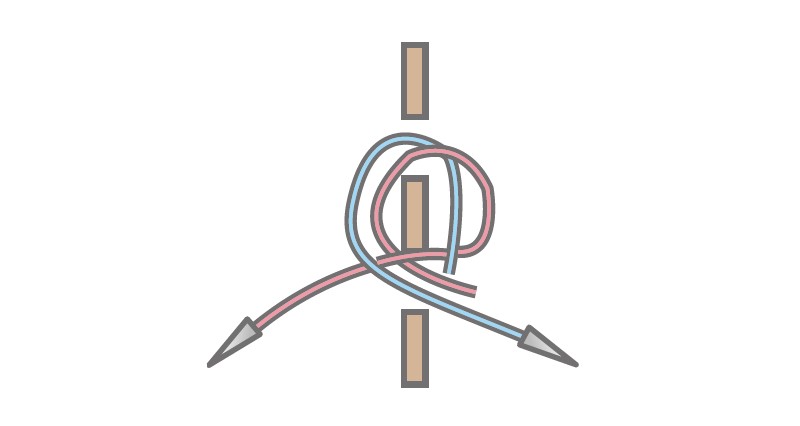

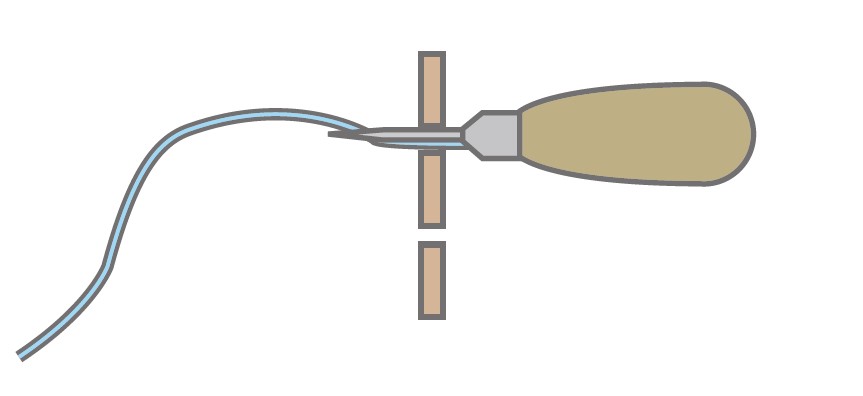

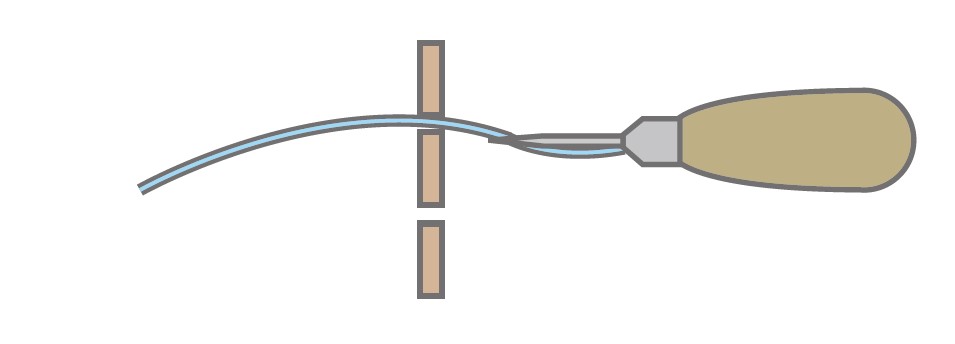

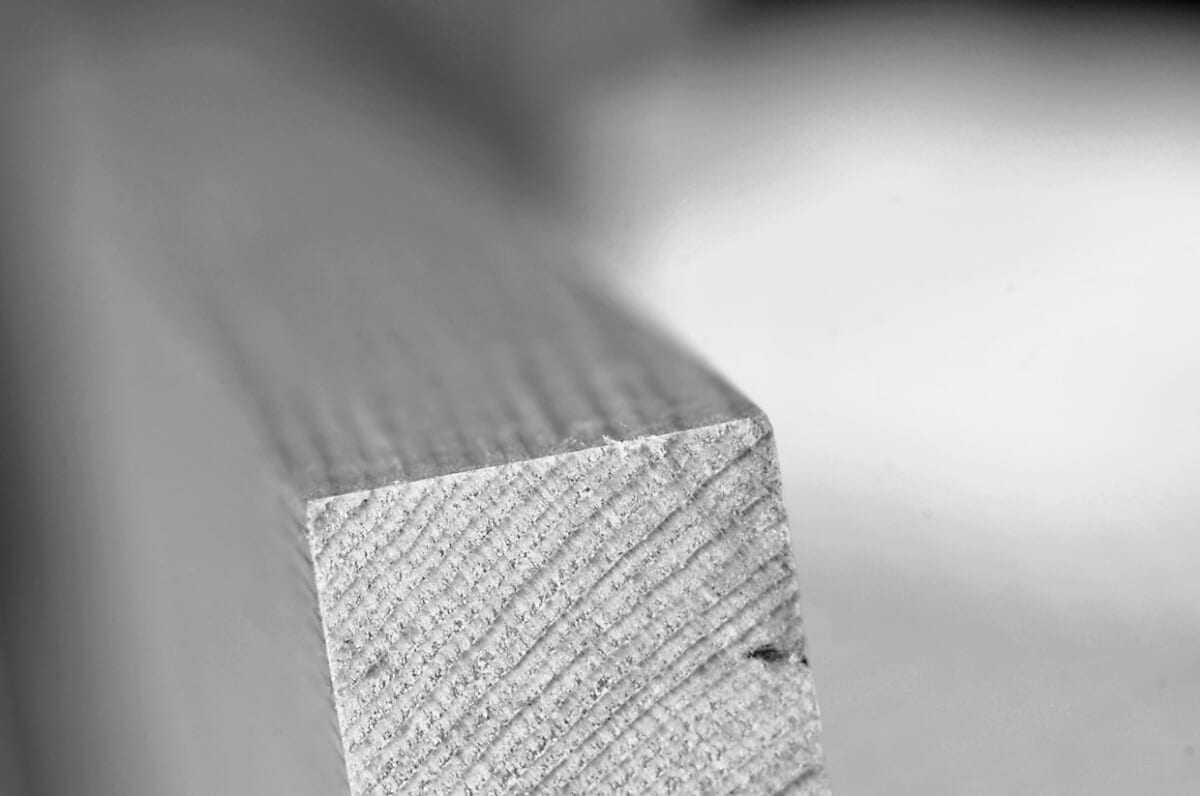

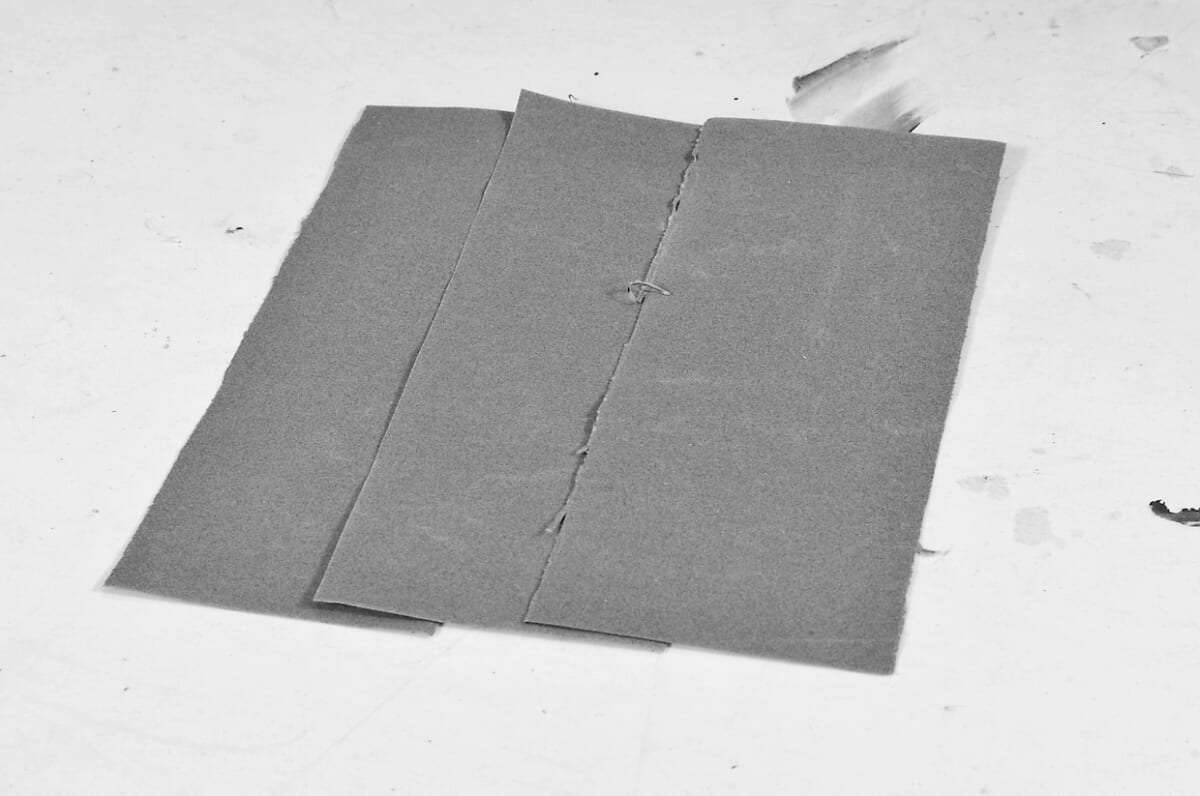

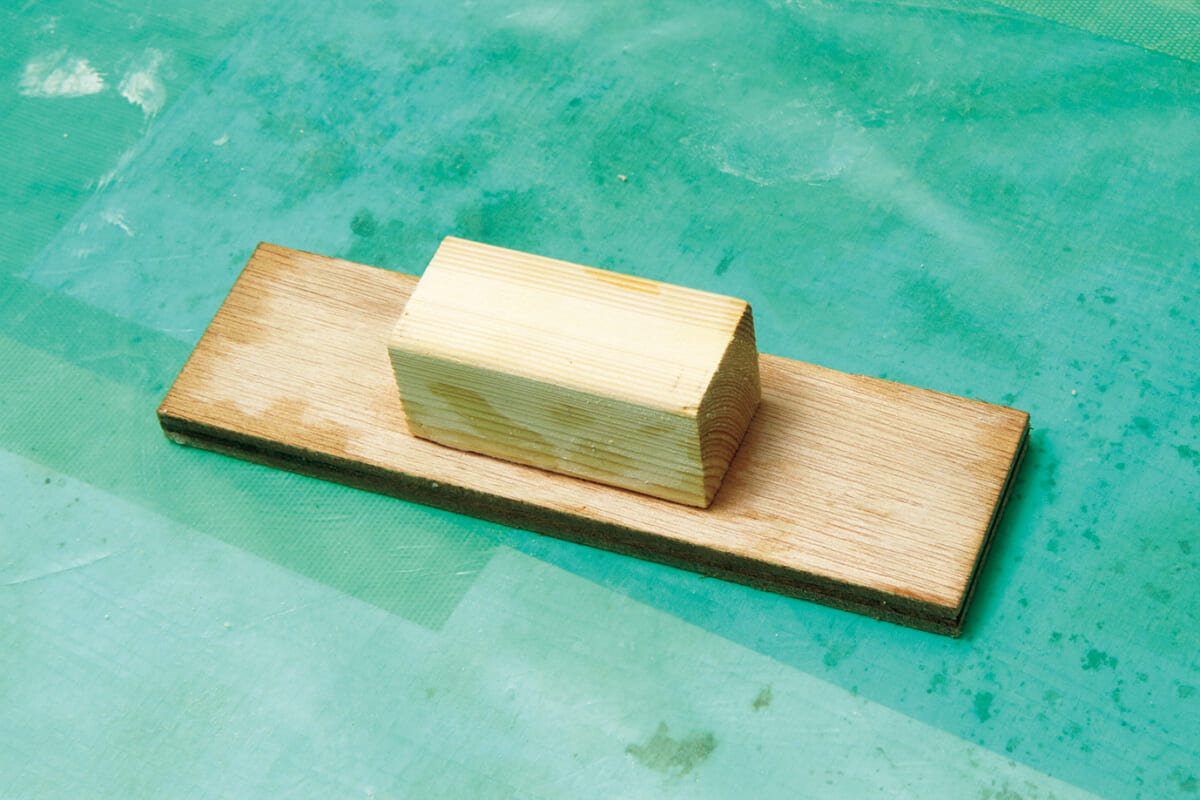

材が反っている場合はバールで矯正する

長さのあるSPF材は反りが激しいものも少なくない。その場合はバールを使い、テコの原理で反りを矯正しながら張っていく。

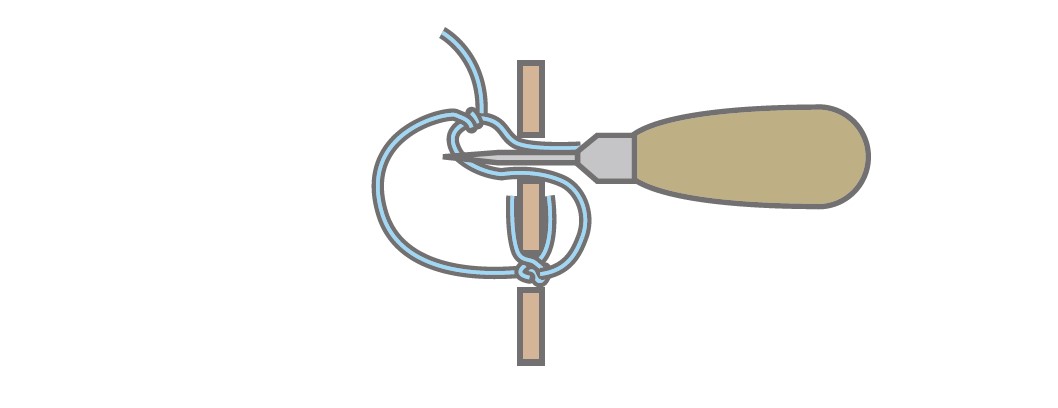

バールを使って板を寄せる

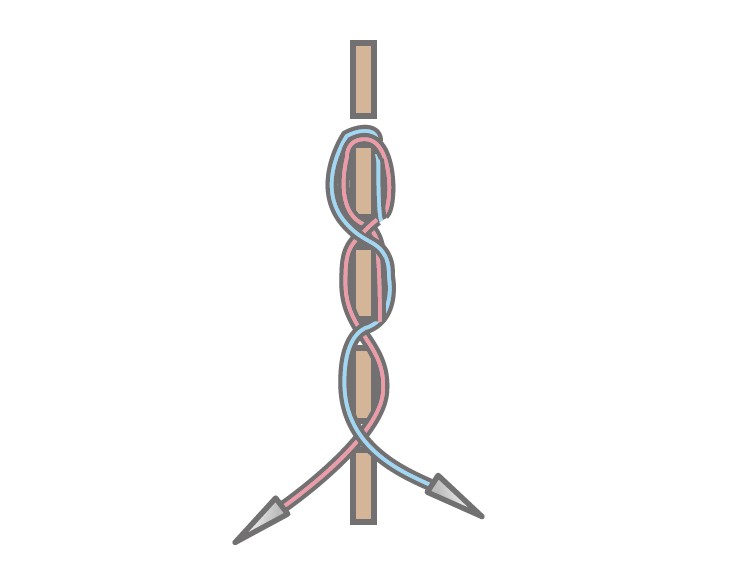

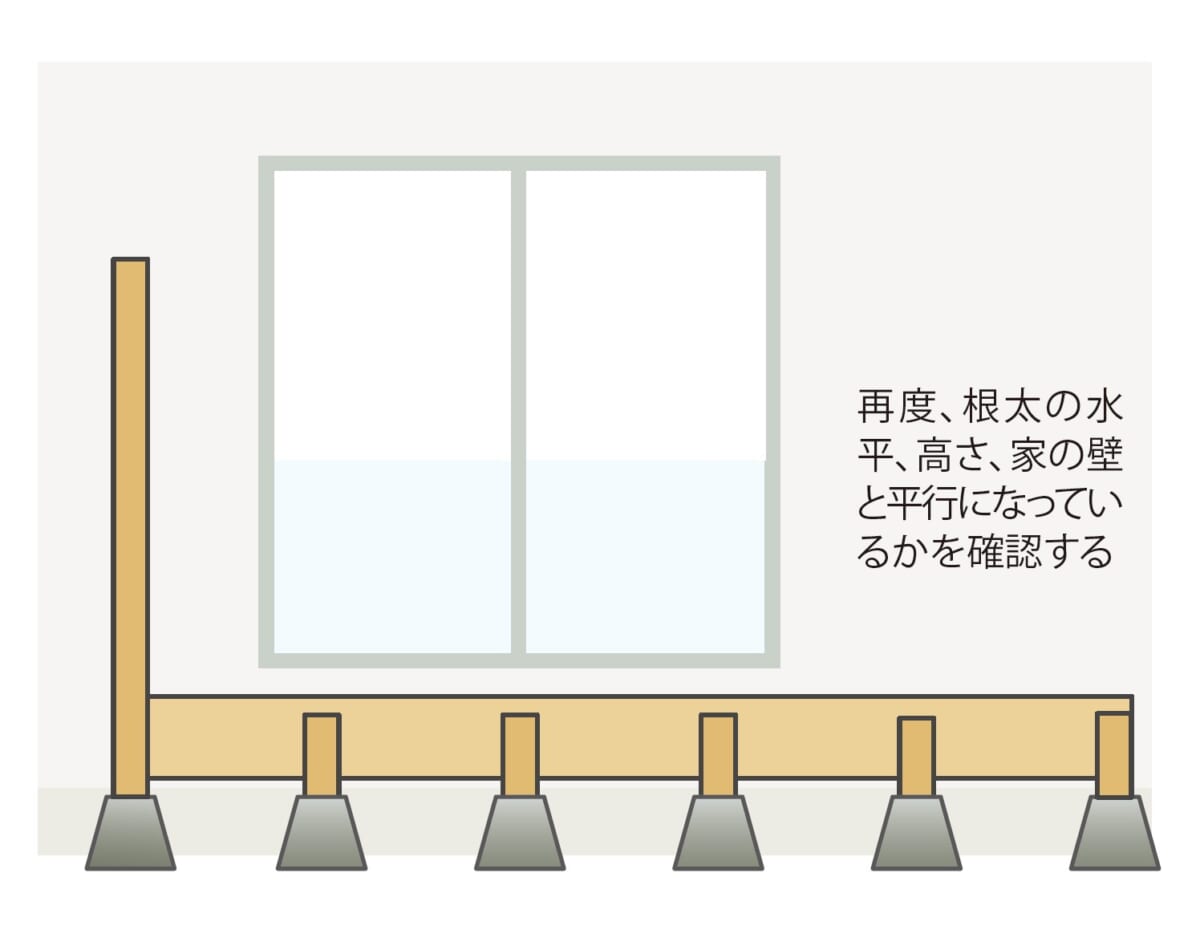

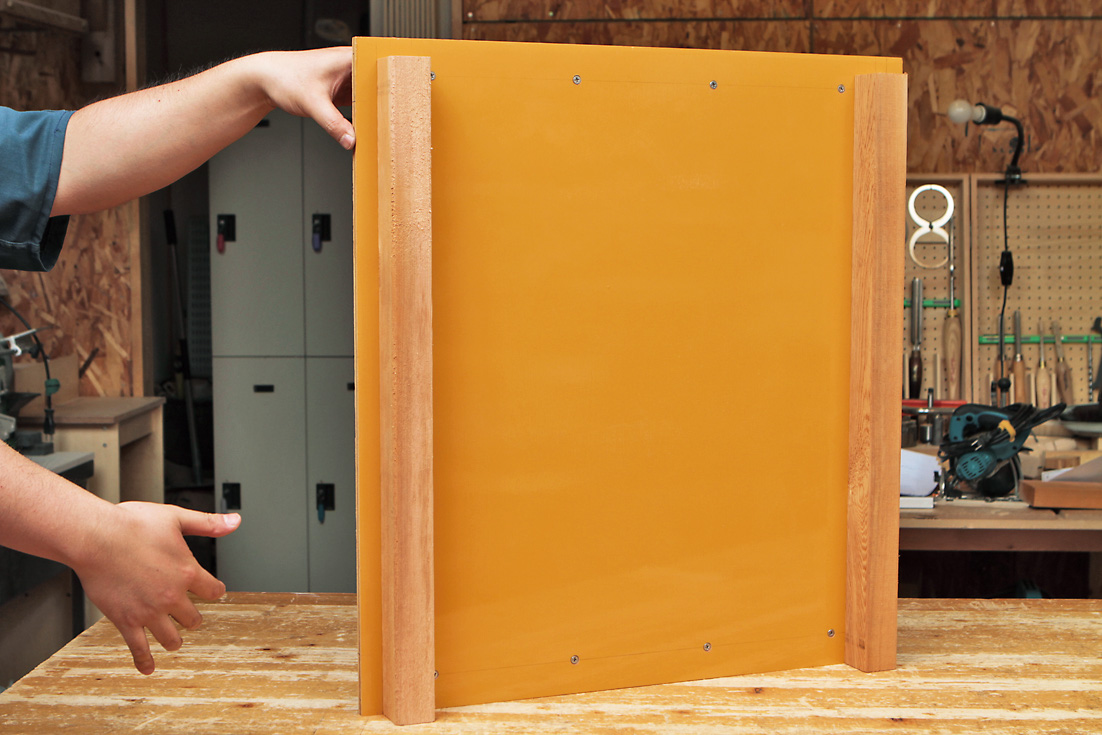

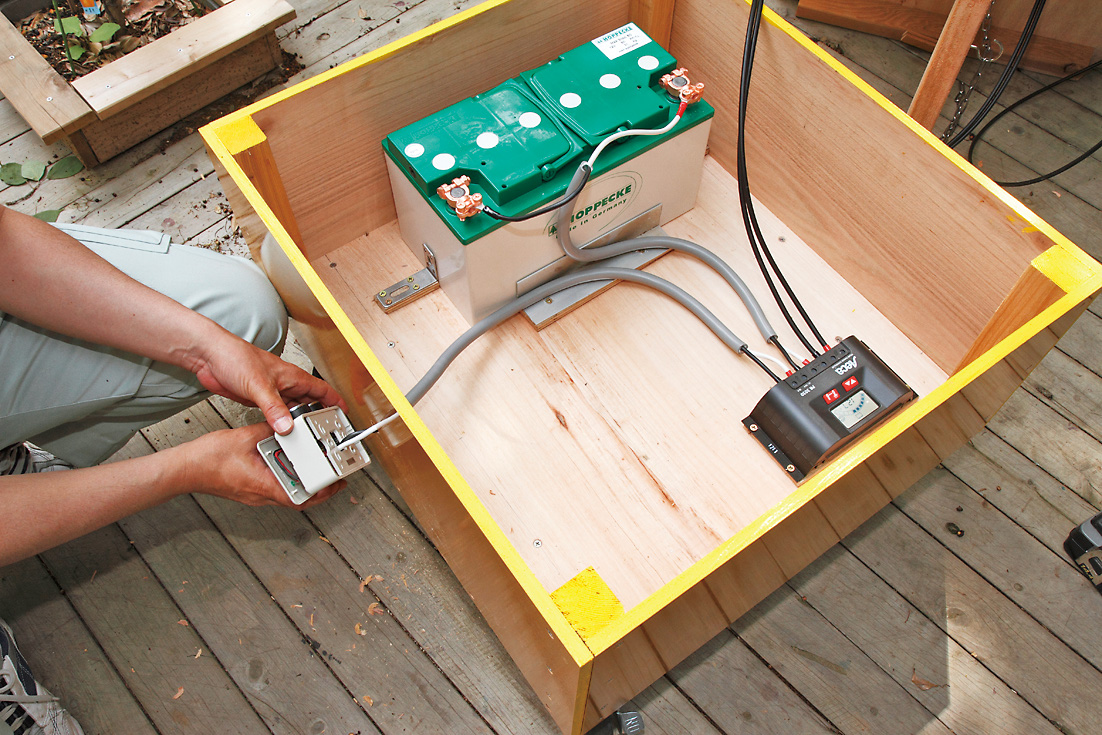

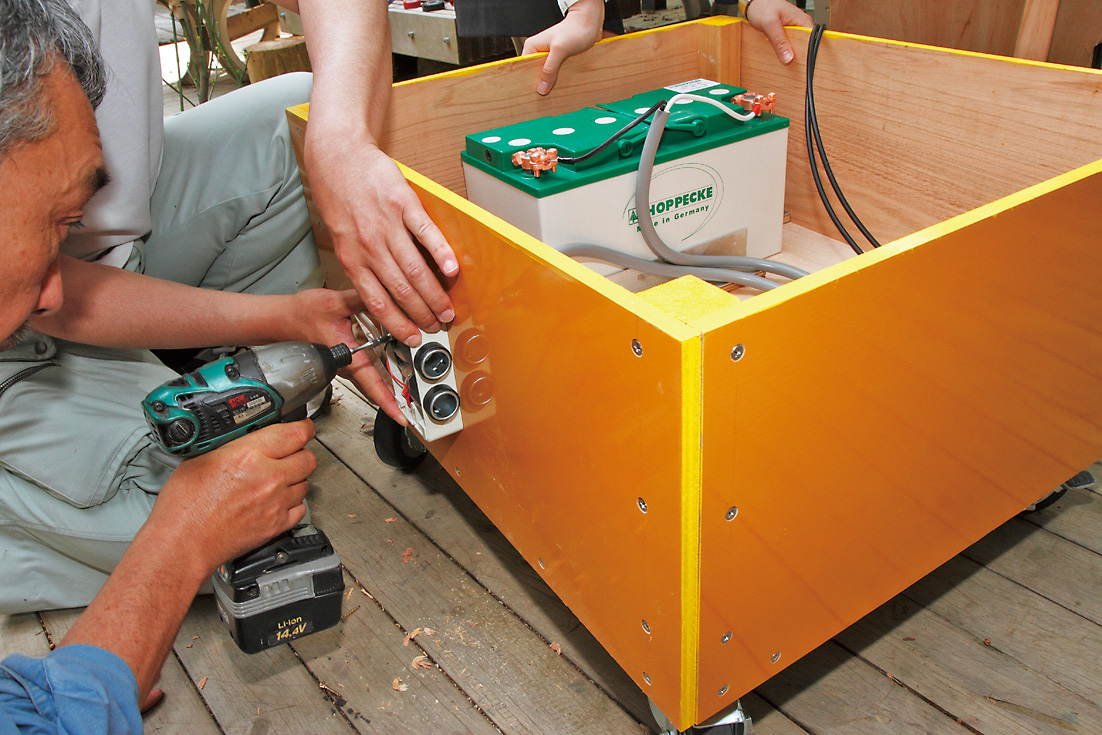

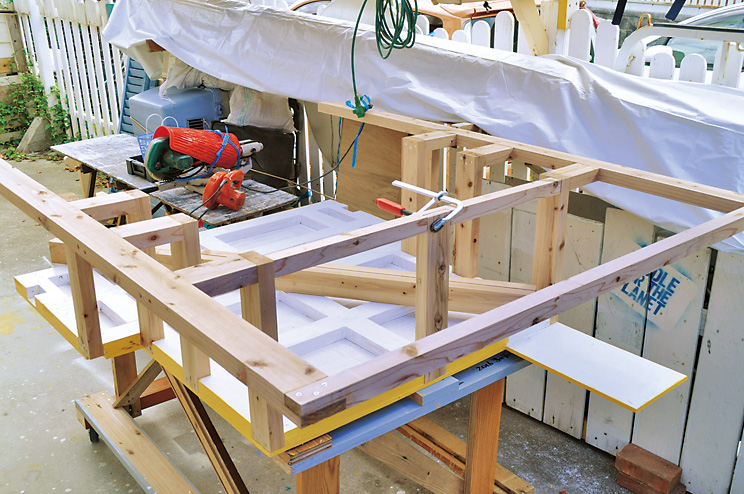

まず平らなデッキを作って後から柱を立ててもOK!

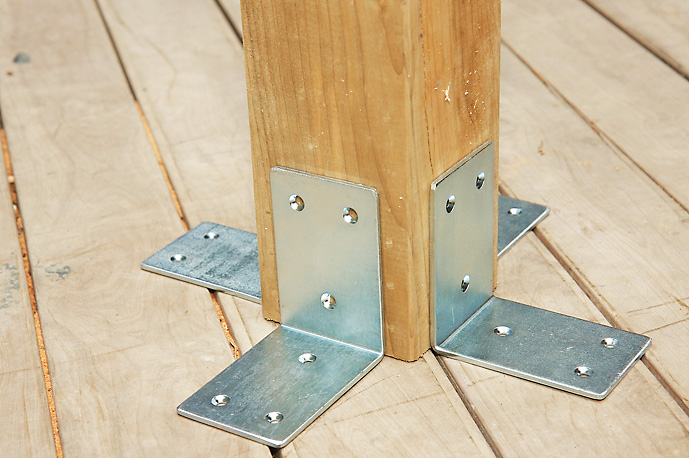

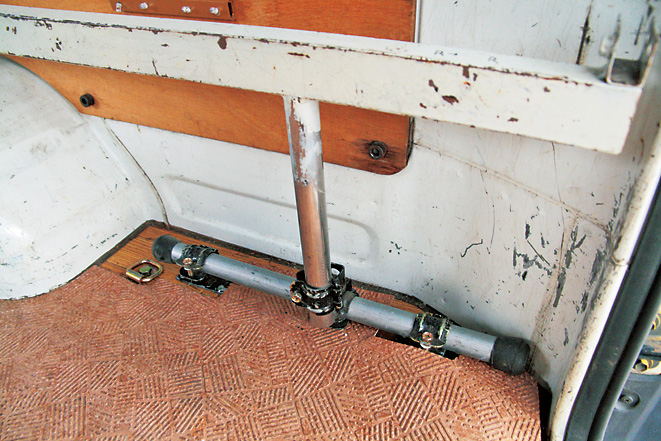

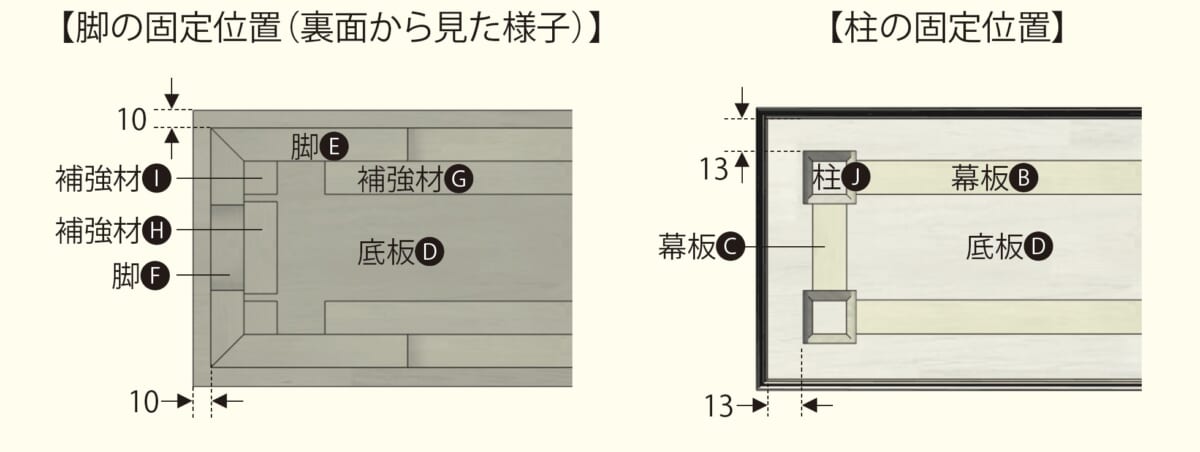

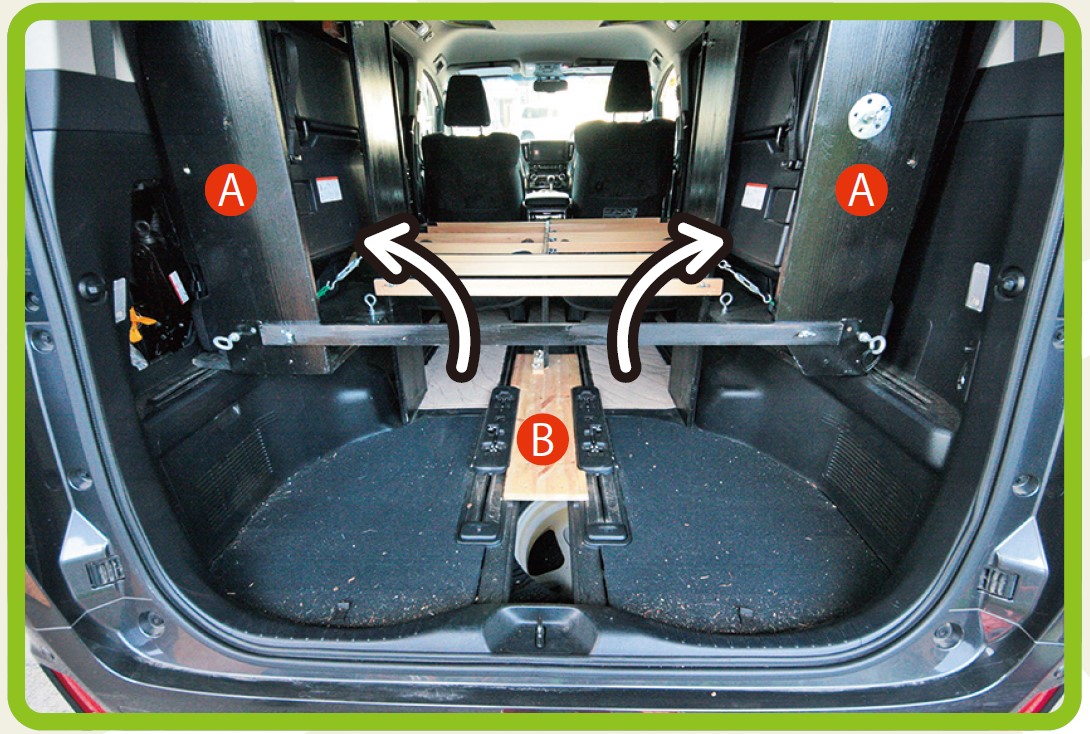

今回のモデルケースでは屋根や壁を支える柱を基礎石の上に直接立てているが、ひとまず平らなデッキを作って、その床の上に柱を立てる方法もある。柱と床面を金具で接合する方法だ。

この方法なら、柱の長さを計算する必要も、床板を切り欠く必要もなくなる。

また、既存のデッキに屋根や壁をつけることも可能になる。

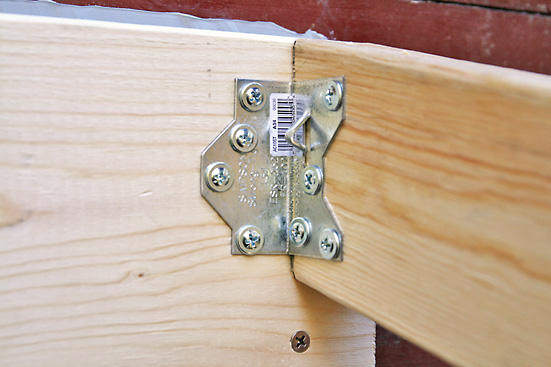

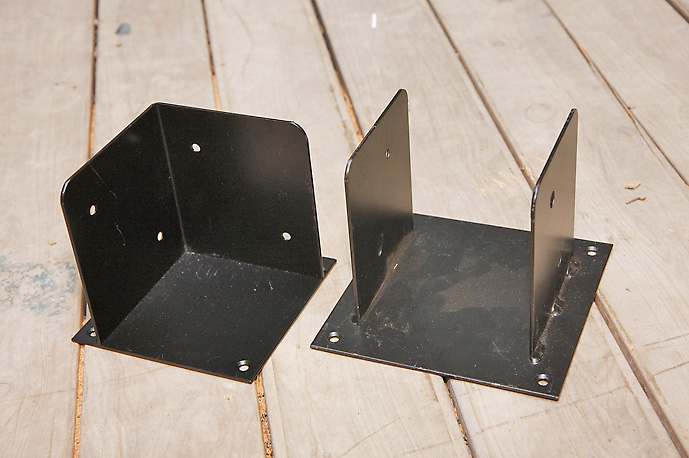

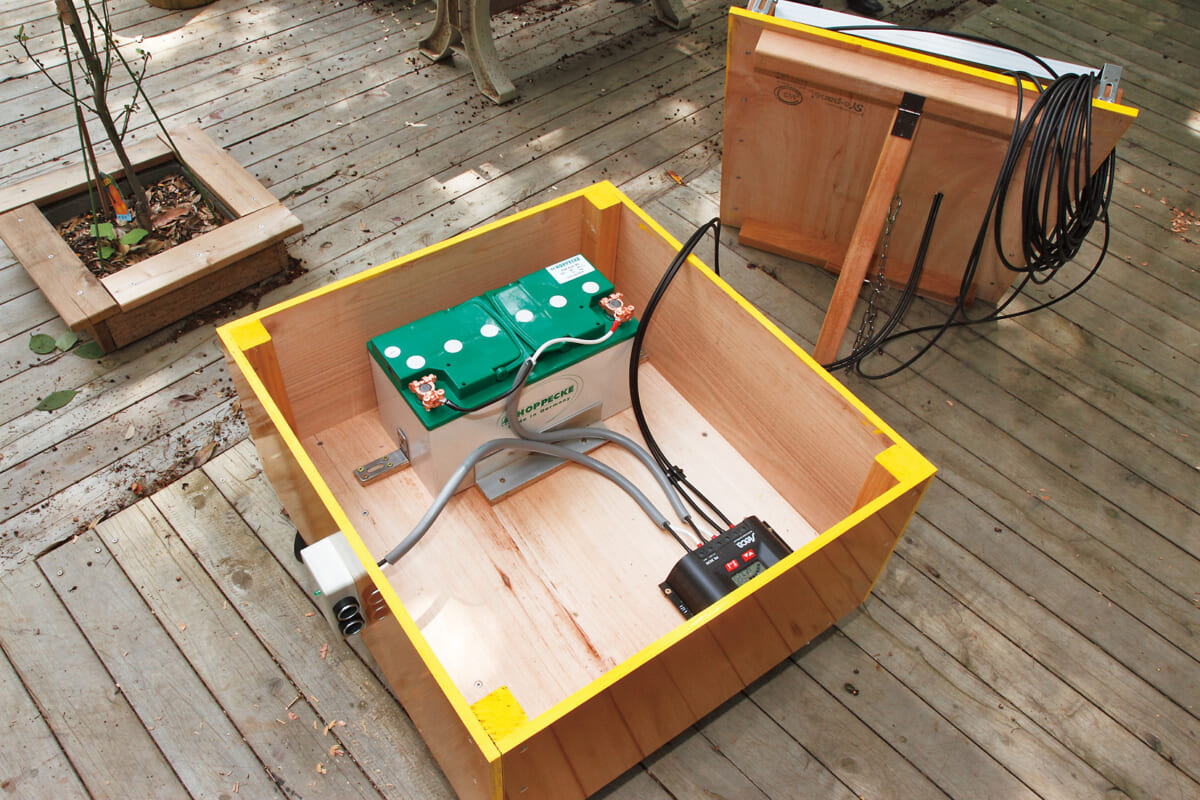

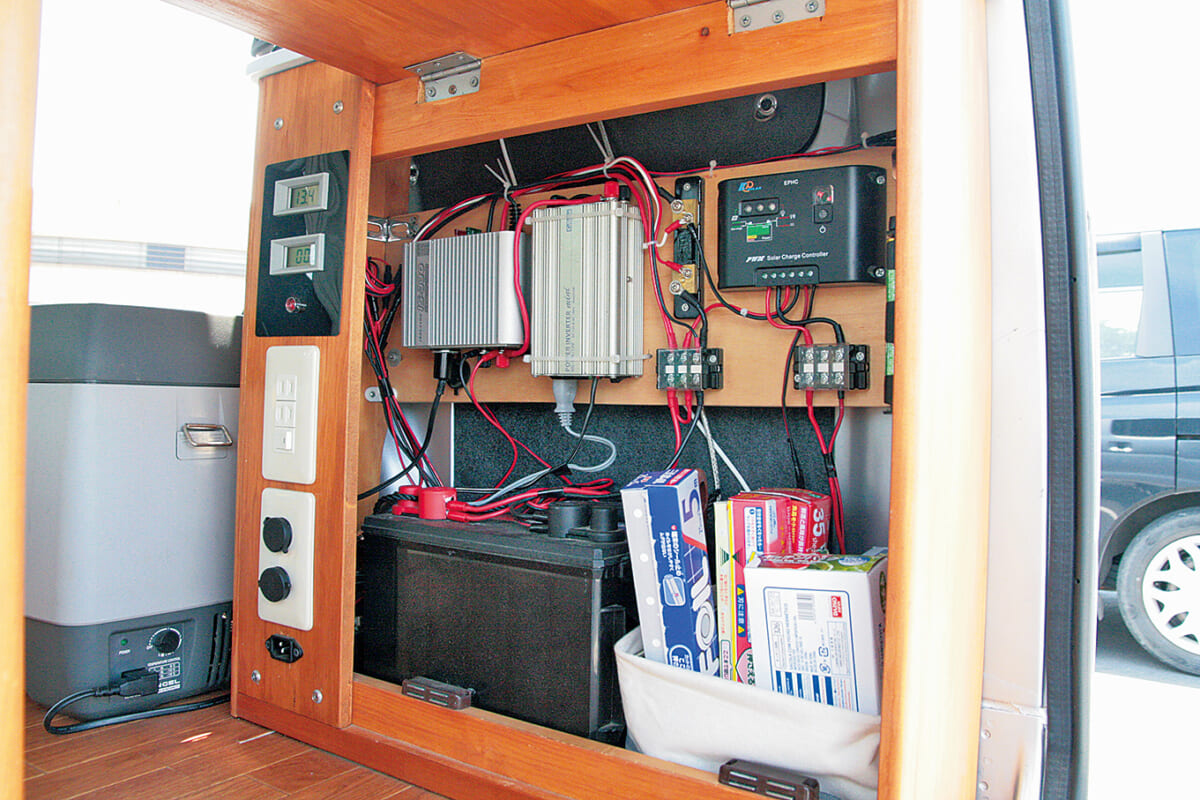

というわけで、編集部がホームセンターなどで見つけた、柱の接合に使える金具を紹介。

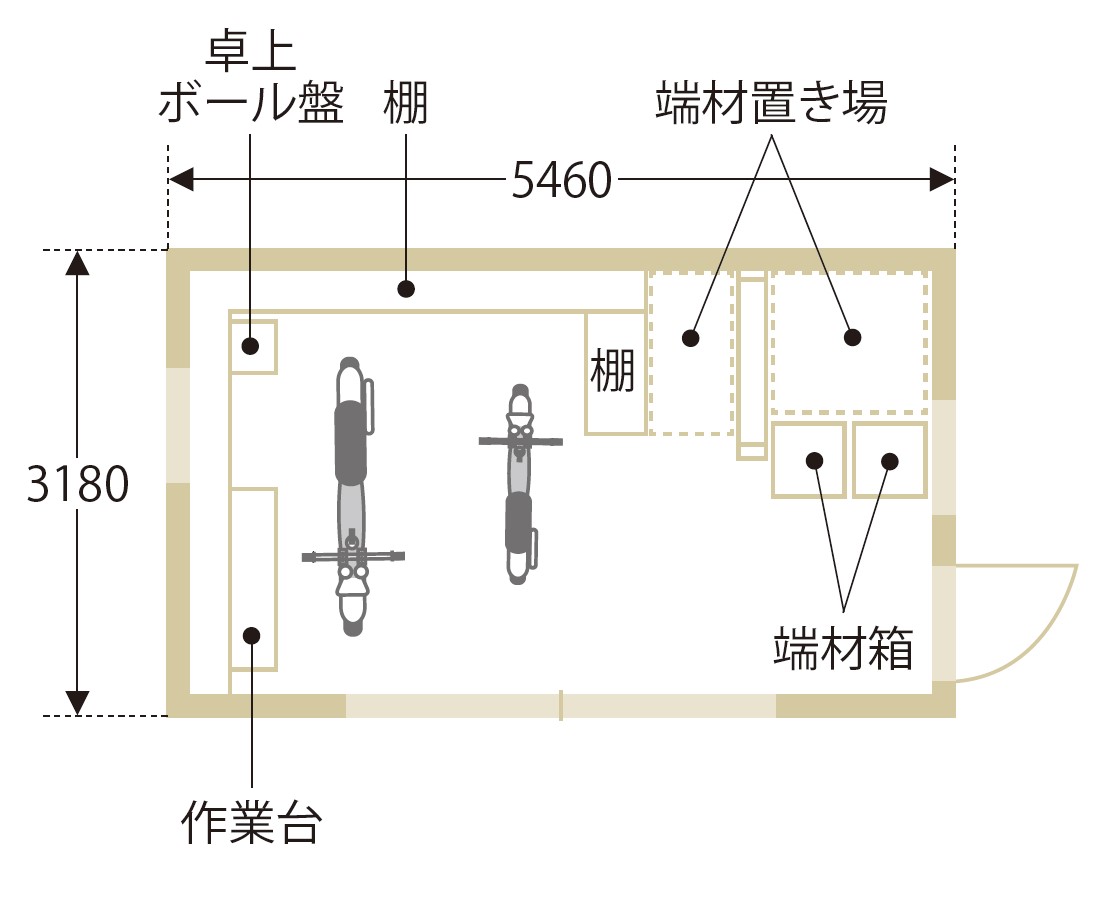

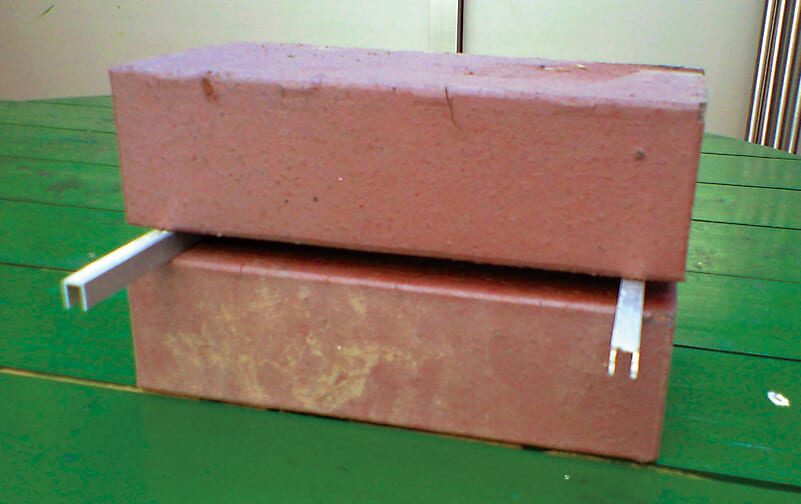

パーゴラ支柱用金具。まず金具をビスで床面に固定し、金具に柱を固定する。90mm角用と75mm角用がある

フェンス後付け用金具。90mm角用。コーナー用とセンター用がある

バフクローム巾広金折れ。鉄製の補強金物。写真のように4個使い、柱を立てられる

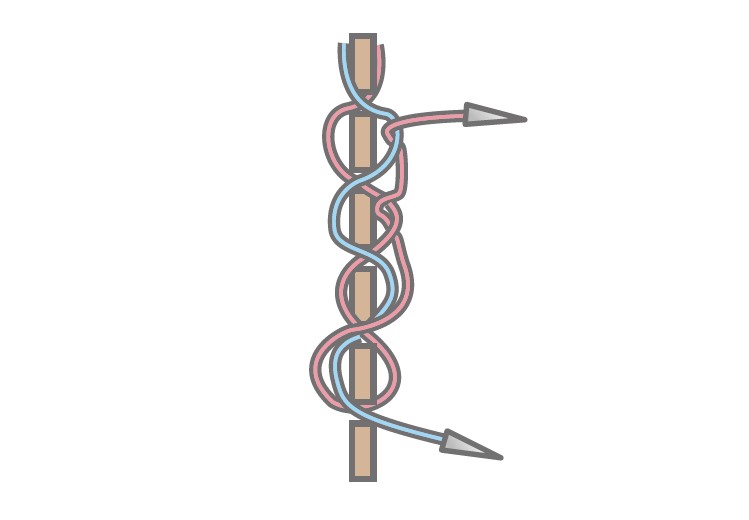

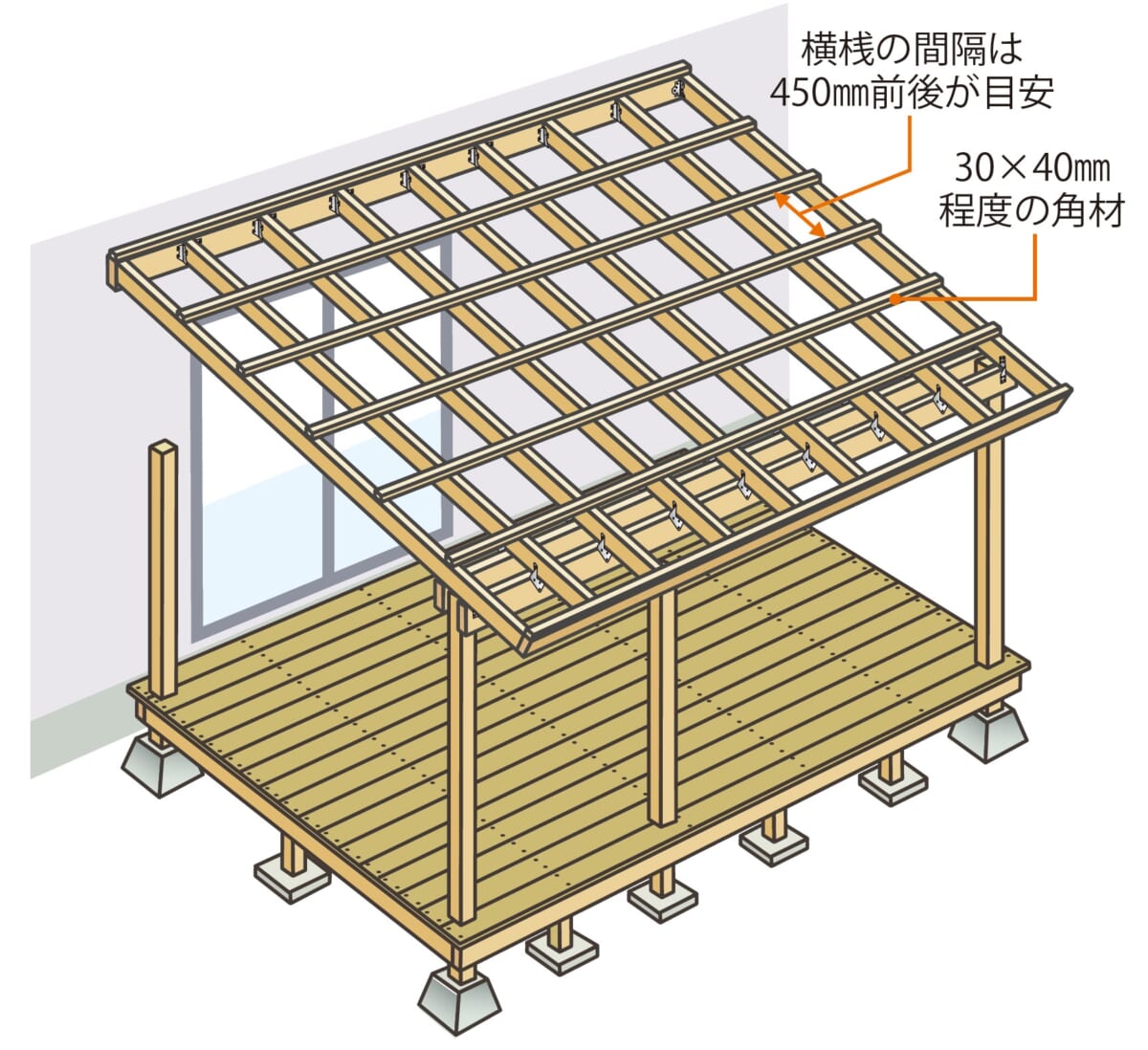

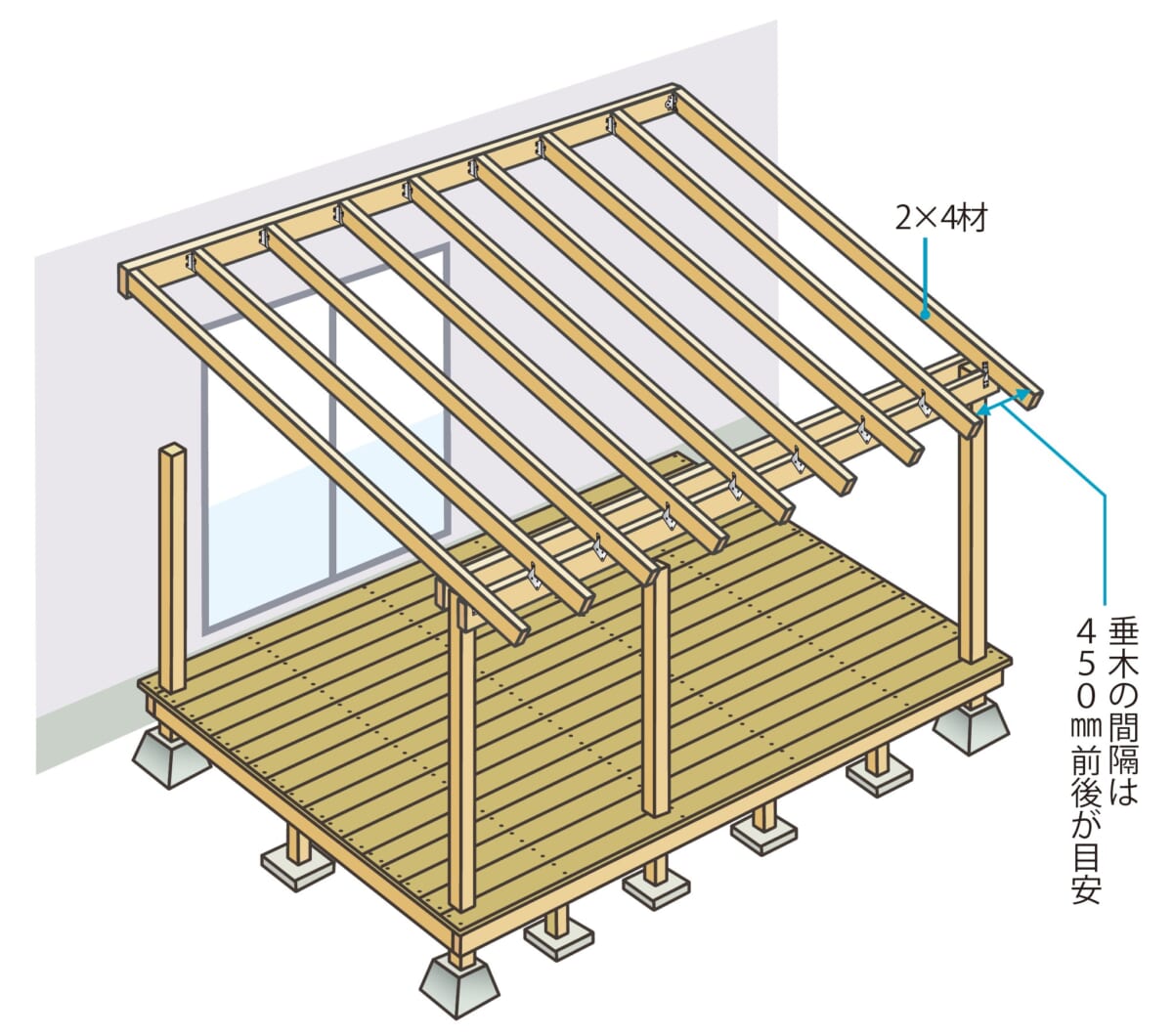

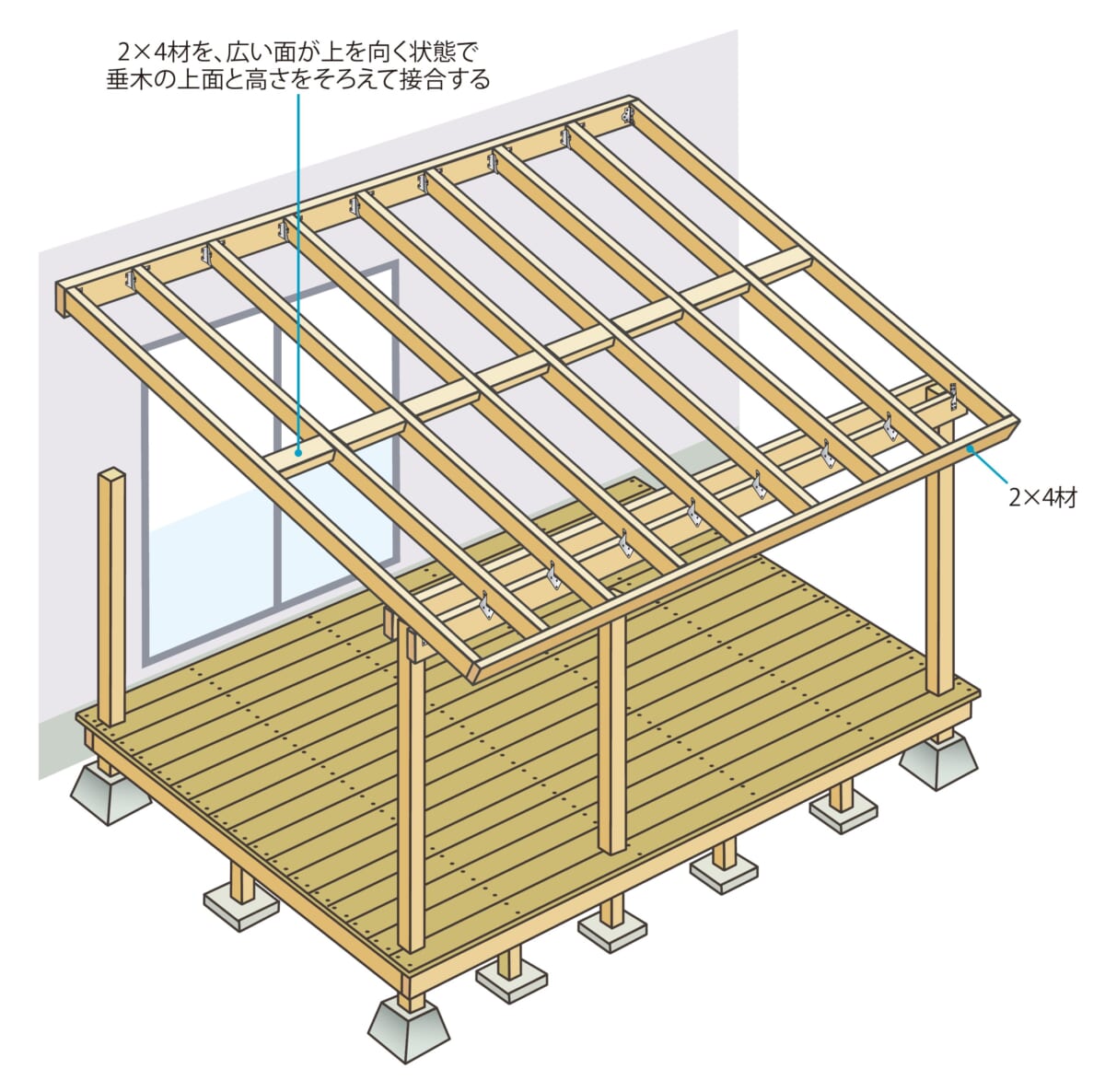

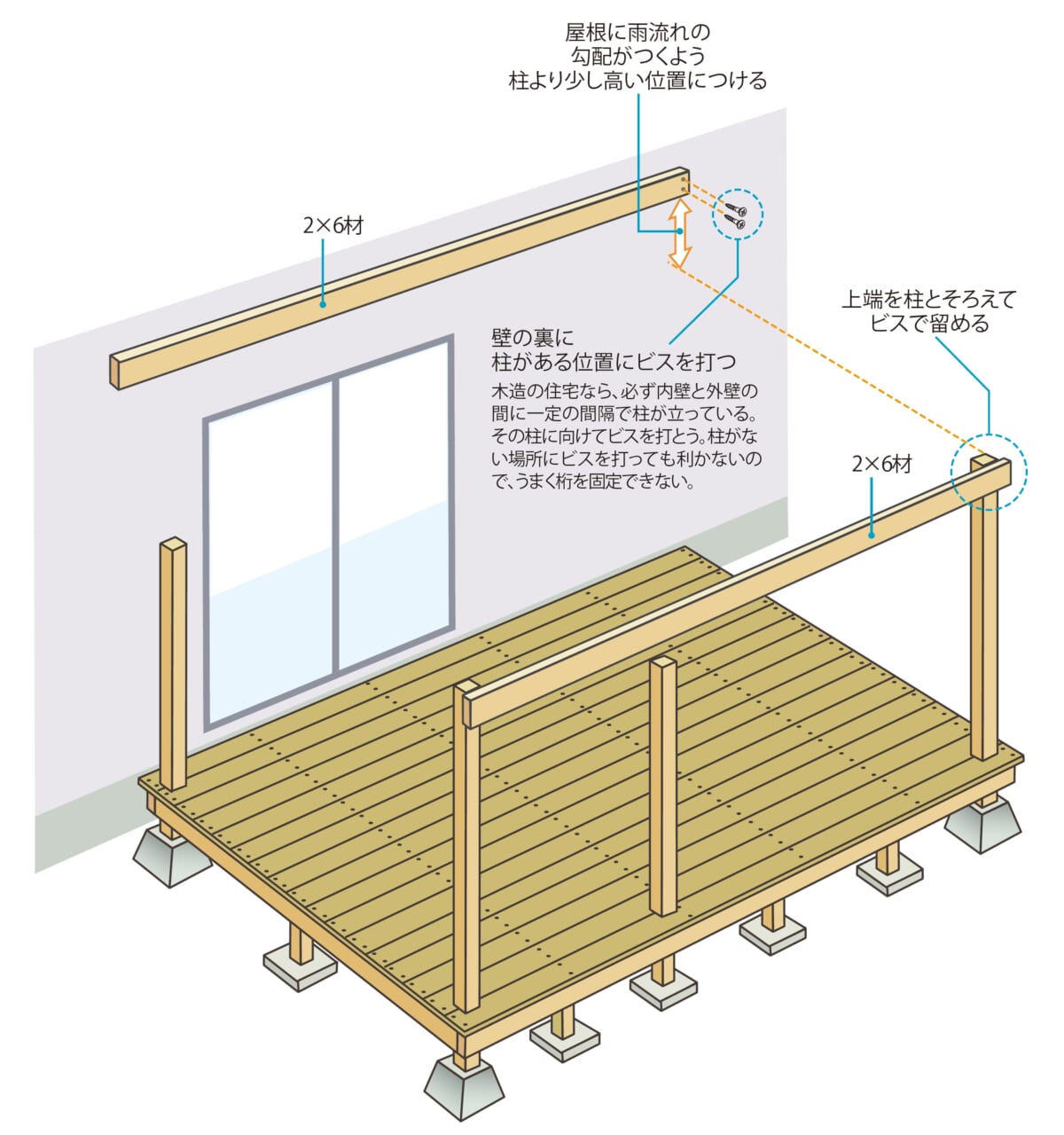

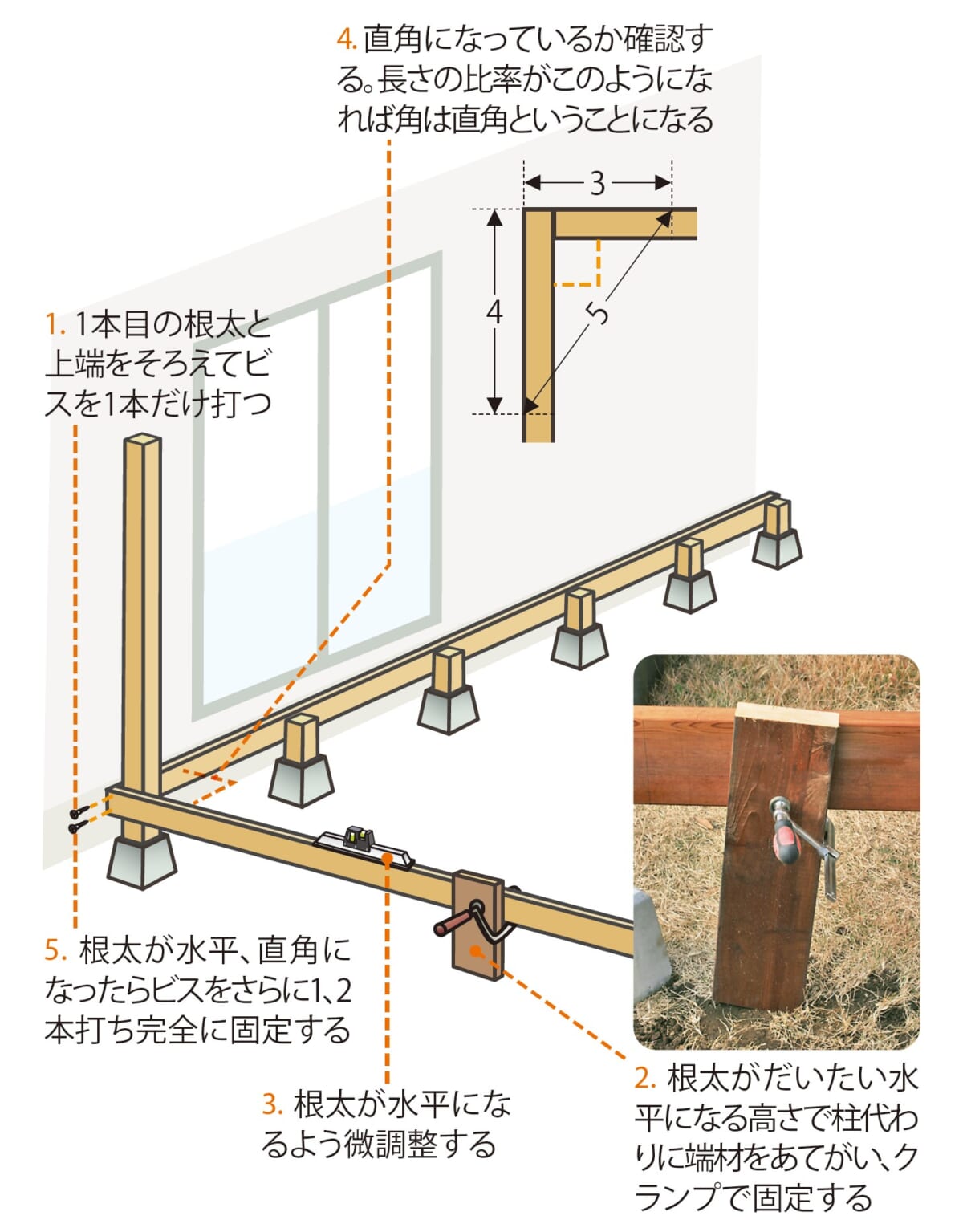

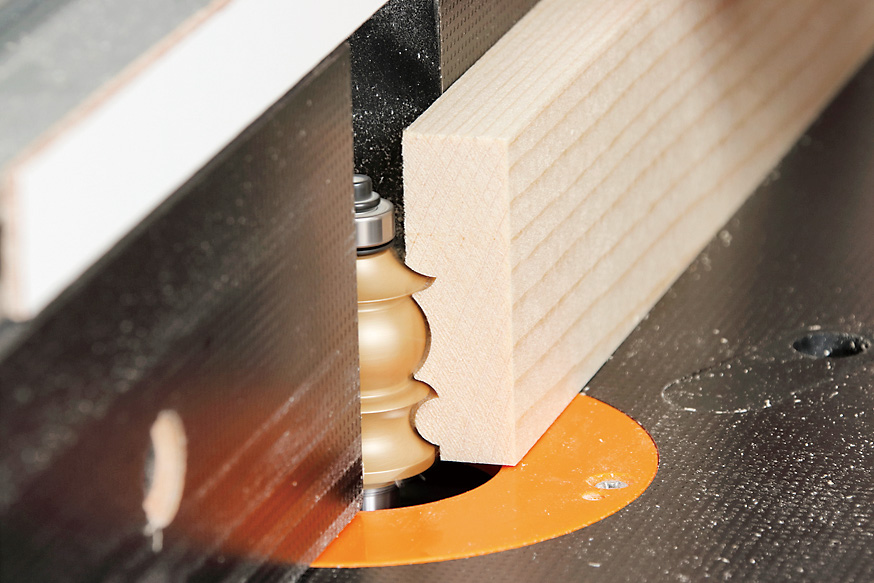

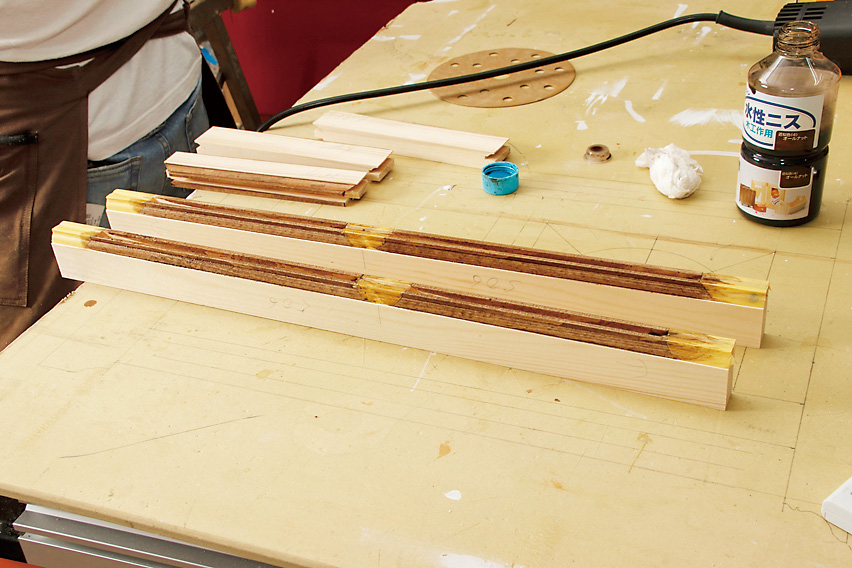

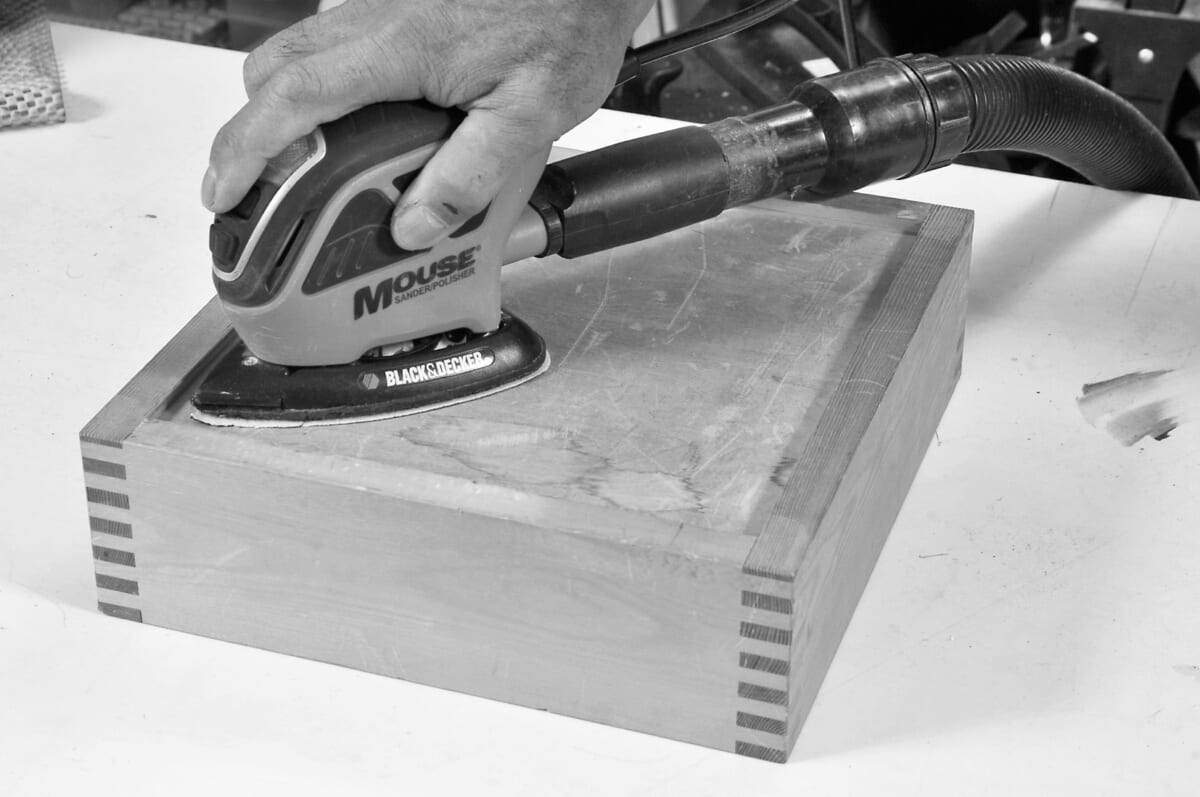

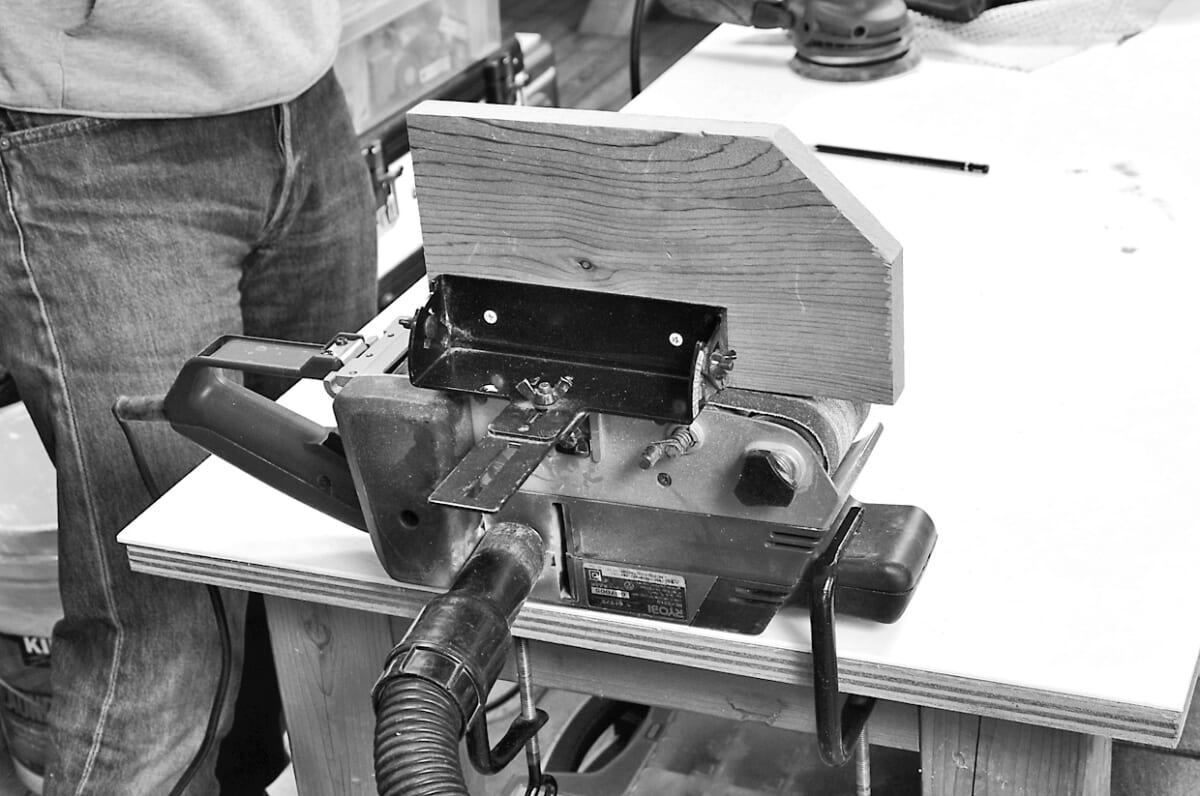

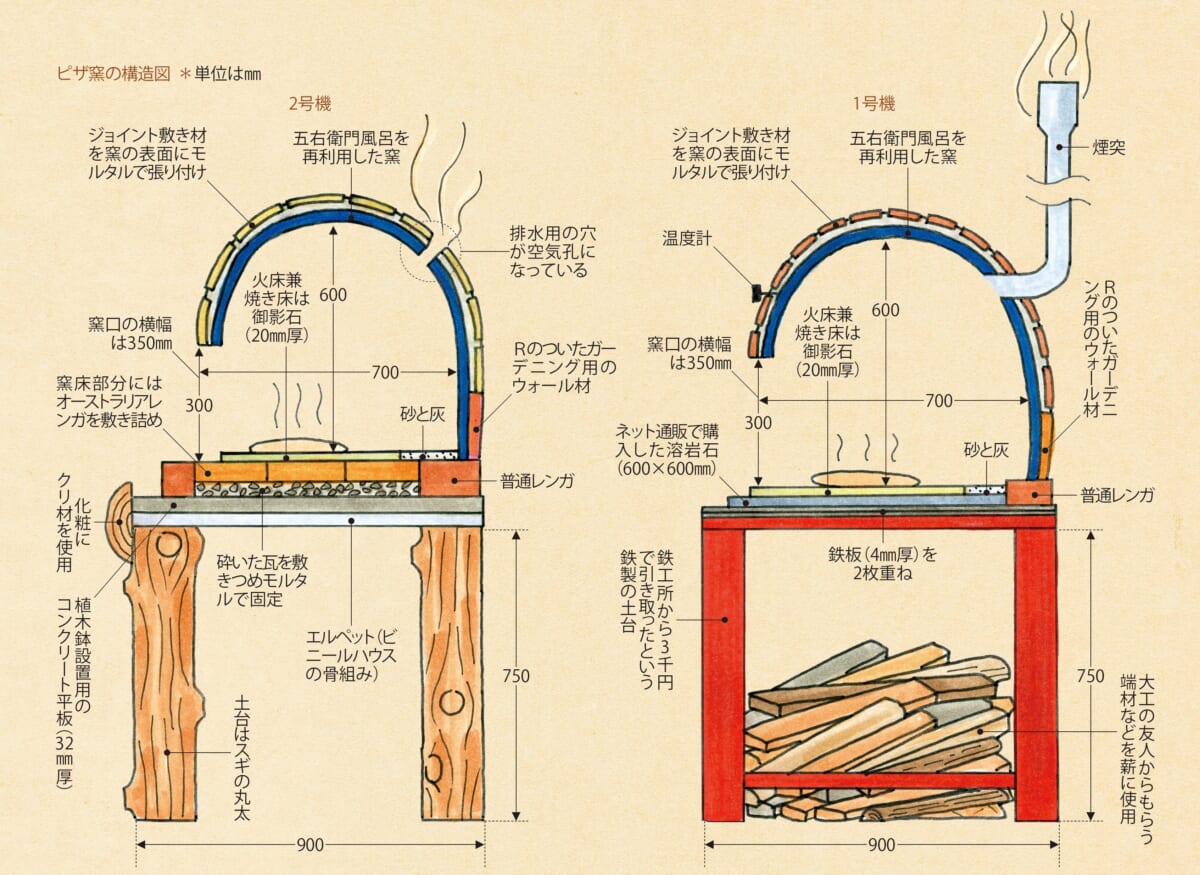

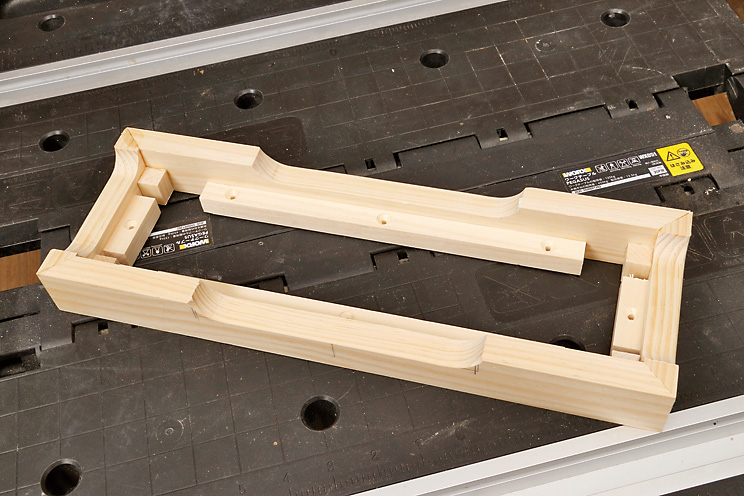

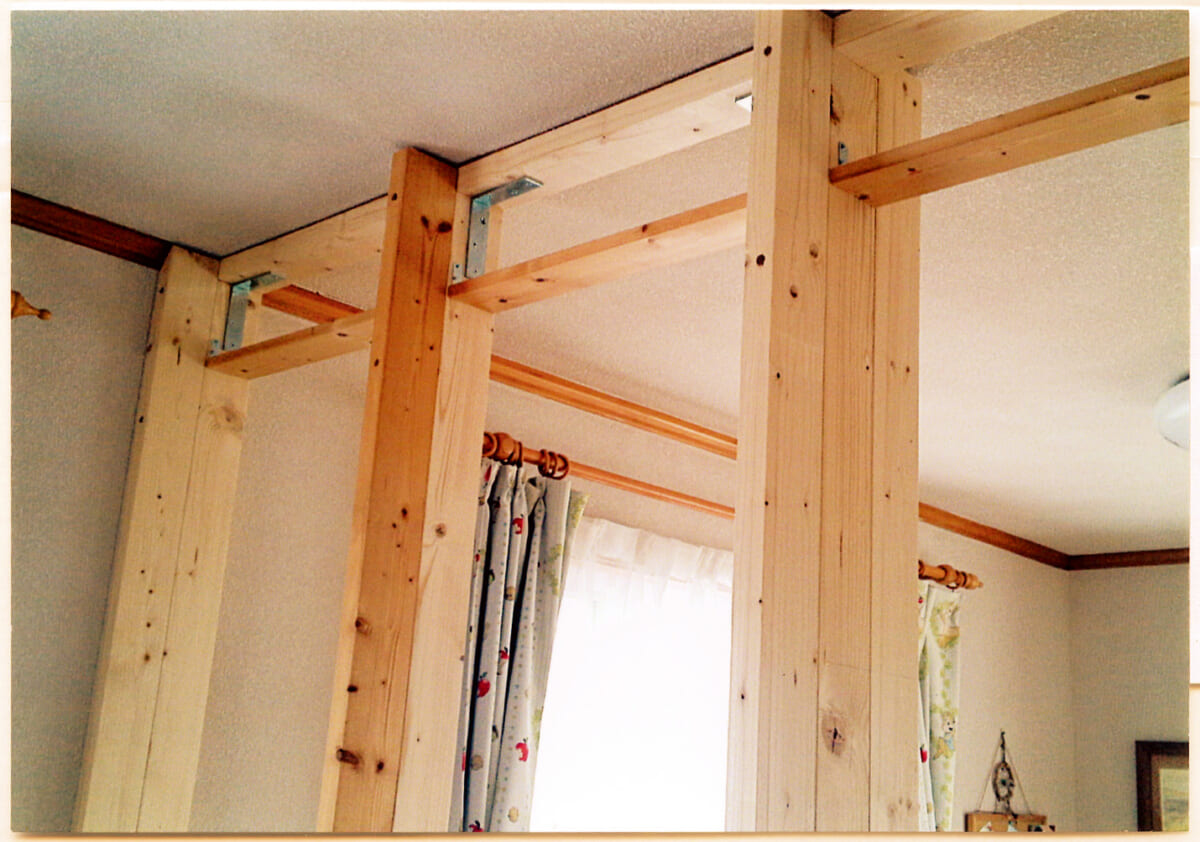

Step6 桁をつける

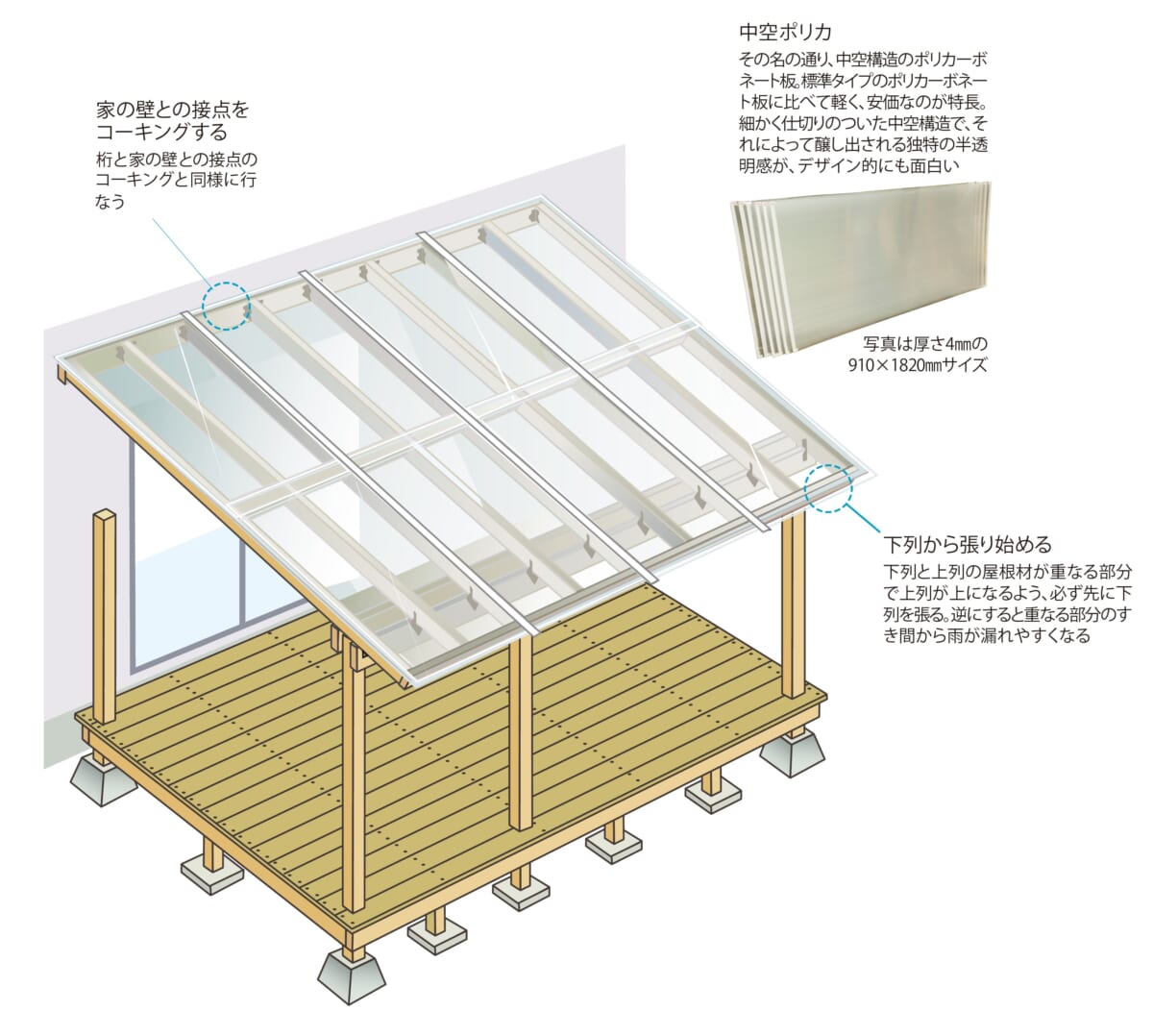

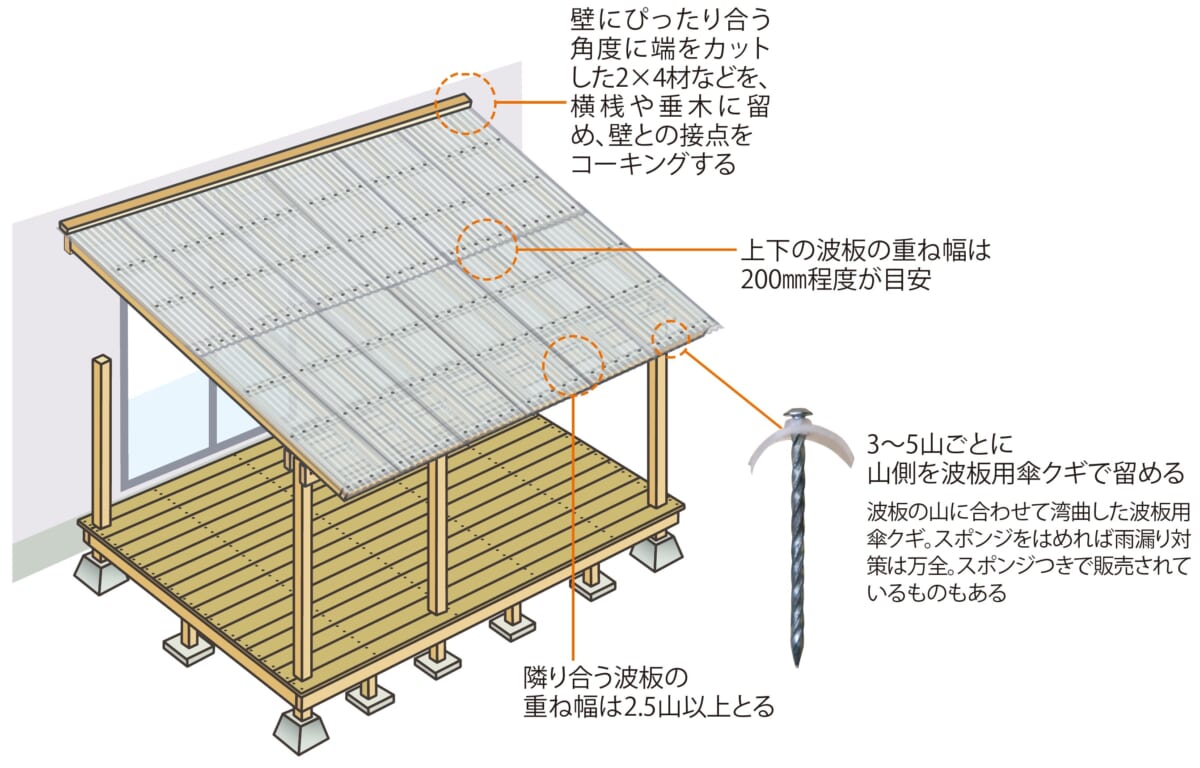

柱と家の壁に桁をつける。桁の長さは、両端の柱より少し外に出るように設計するといいだろう。

まず、柱の外側の面に、柱と上端をそろえて桁を1本つける。

続いて、家の壁に桁をつける。屋根に雨流れの勾配をつけるため、柱につけた桁より高い位置につける必要がある。勾配は2%(1mにつき2cm上がる)~3%(同3cm上がる)以上あったほうがいいが、正確に測る必要はない。ちなみに、勾配が大きいほうが雨流れはよくなり、勾配が小さいほうが屋根張りの作業がしやすい。見た目の好みも判断材料にして、適当な高さにつけるといい。

ただし、垂木は、家側では桁と同じ高さに設置し、柱側では桁の上に載せるため、両方の桁の高さの差が、そのまま屋根の高低差にはならないことに注意しよう。

このあと柱の内側の面にも桁を1本つけるが、これは垂木を載せてから現物合わせで行なう。

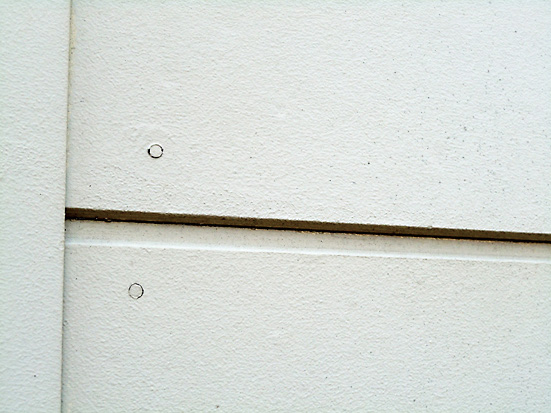

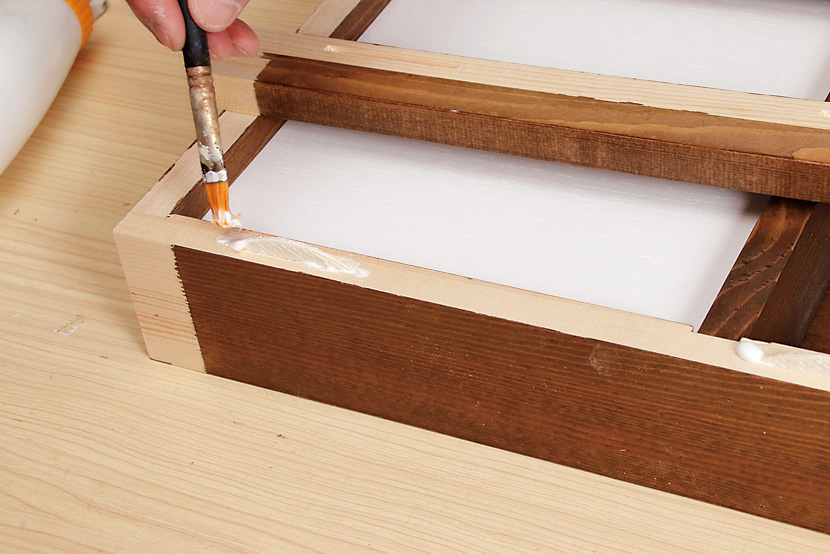

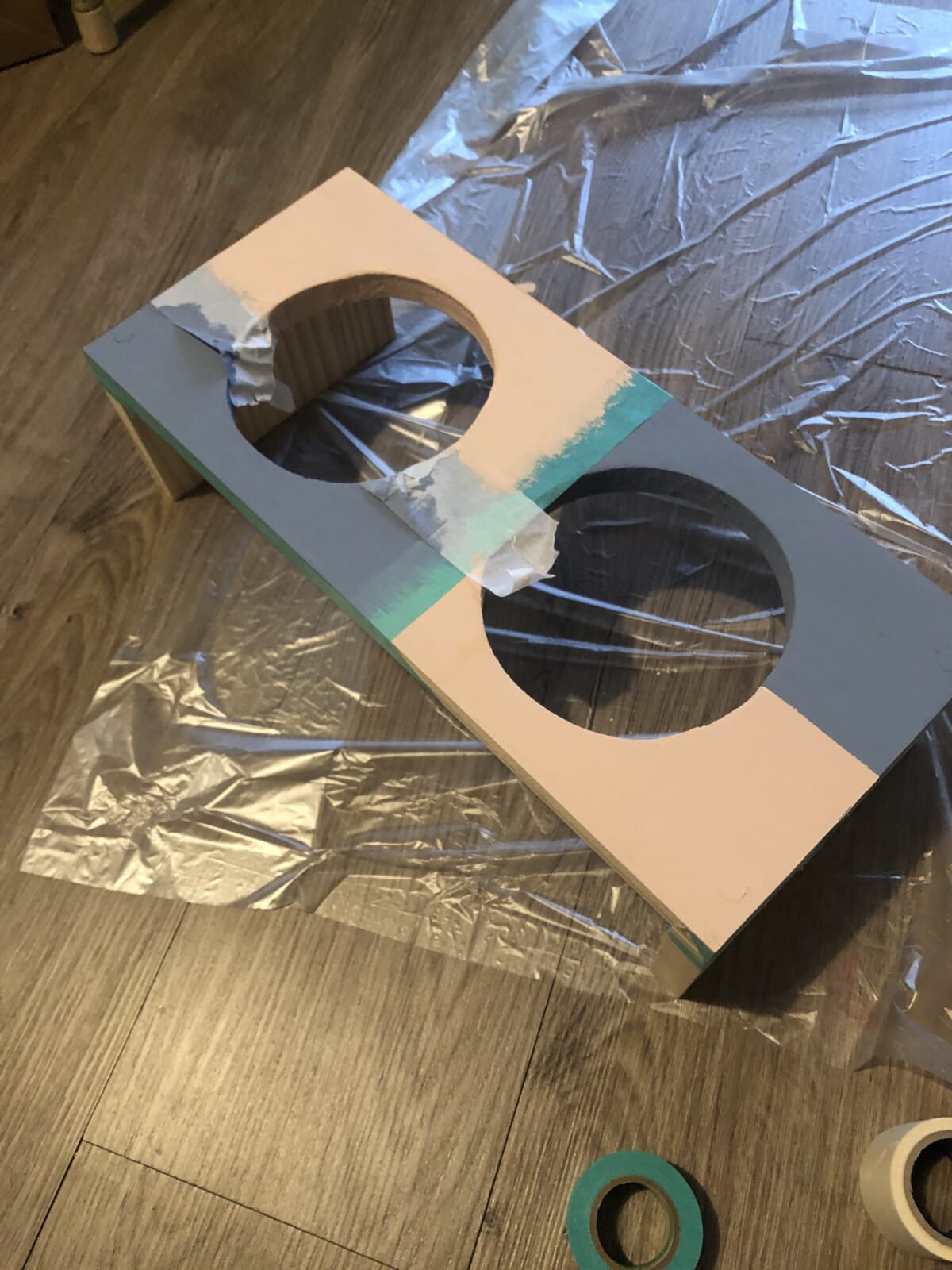

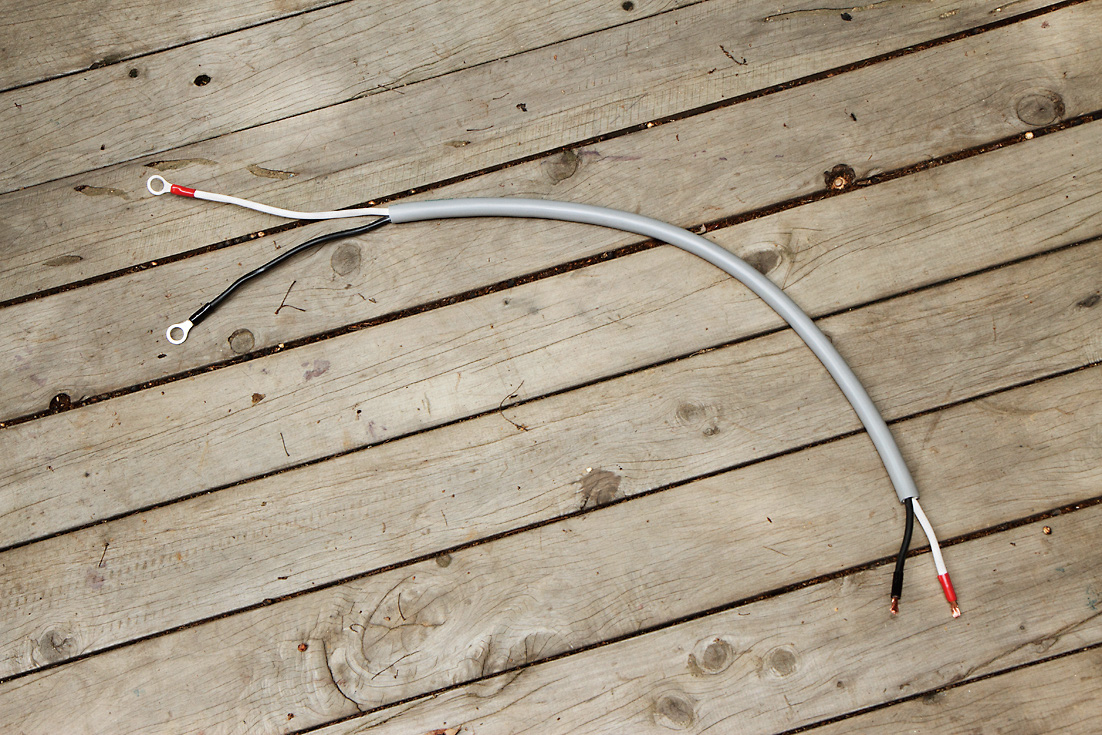

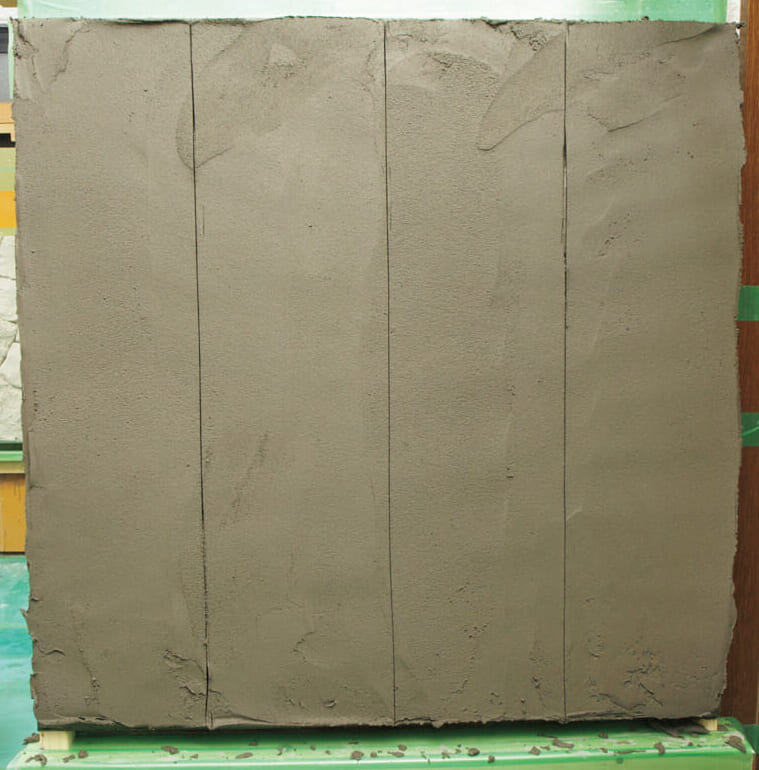

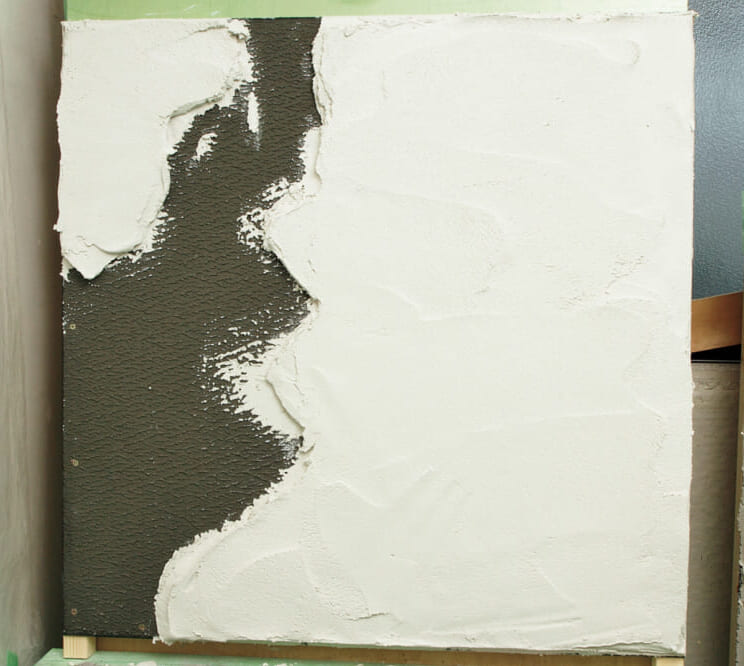

防水のためにコーキングする

家の壁にビスを打つ場合は、そのためにあいた穴のわずかなすき間から水が浸入し、家の構造材を腐らせるおそれもあるので、コーキングしておきたい。ビスを打つ前に下穴をあけ、そこにコーキング(シーリング)剤を注入してからビスを打つと、ビスにコーキング剤がからんで密閉される。続いて、桁と壁の接点をコーキングしておけば万全だろう。

コーキング剤はカートリッジで販売されているので、コーキングガンという専用注入器にセットして使う。ガンの引き金を引くとコーキング剤が出る

壁の裏の柱を見つける方法

家の壁に桁をつけるには、柱がどこに立っているのかを知る必要がある。方法はいくつかあるが、どの方法が有効かは住宅の構造などによっても異なる。複数の方法を組み合わせて調べるのもいいだろう。柱の位置が1カ所わかれば、そこから455mmの間隔で隣の柱が立っていることが多いので、それを目安に見当をつけるといい。もし間違って柱のない場所に穴をあけてしまったときは、きちんとコーキングしてふさいでおこう。

方法1 下地センサーなどを使う

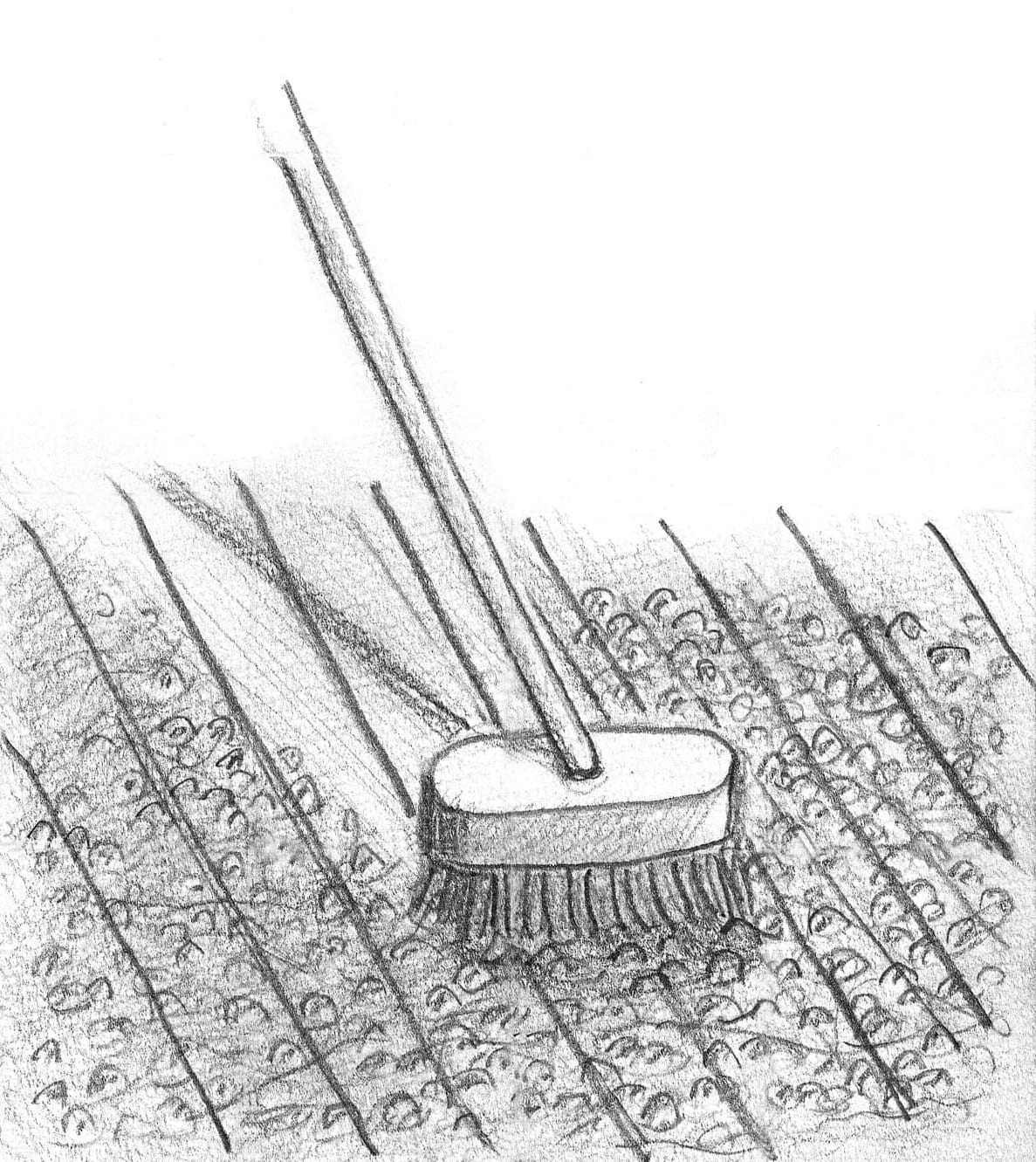

柱までの距離が短いはずなので、掃き出し窓近くの内壁側で柱の位置を知り、それを外壁に反映させればいいだろう。壁面に針を突き刺して柱を探す器具もあり、こちらはセンサーよりも安価だ。

下地センサー。壁面で徐々に横にずらしていくと、柱がある位置で点灯する 下地探し。柱がない場所では、針が突き刺さり、先端パーツが最後まで縮む。針が柱に当たると、そこで先端パーツの縮みが止まる。先端パーツの目盛りによって、壁から柱までの距離がわかる

方法2 掃き出し窓を手がかりにする

掃き出し窓の両わきには、大抵、柱が立っているはずなので、それを頼りに柱の位置を特定する。同様の方法として、室内のコンセントを手がかりにする方法もある。コンセントも左右のどちらかが柱に固定されていることが多い。

ここでは掃き出し窓のわきに柱があることを示すために下地センサーを使用しているが、掃き出し窓を手がかりに柱の位置の見当をつけるなら、特別な器具は必要ない

方法3 外壁のビス頭やクギ頭の位置を手がかりにする

サイディングなどを留めているビスやクギの頭が見えているところに、柱があることも多い。ただし、柱ではなく、サイディング用の下地材にビスやクギを打っていることもあるので、絶対ではない。

外壁材を留めているクギの頭が見える。この奥に柱がある可能性は高い

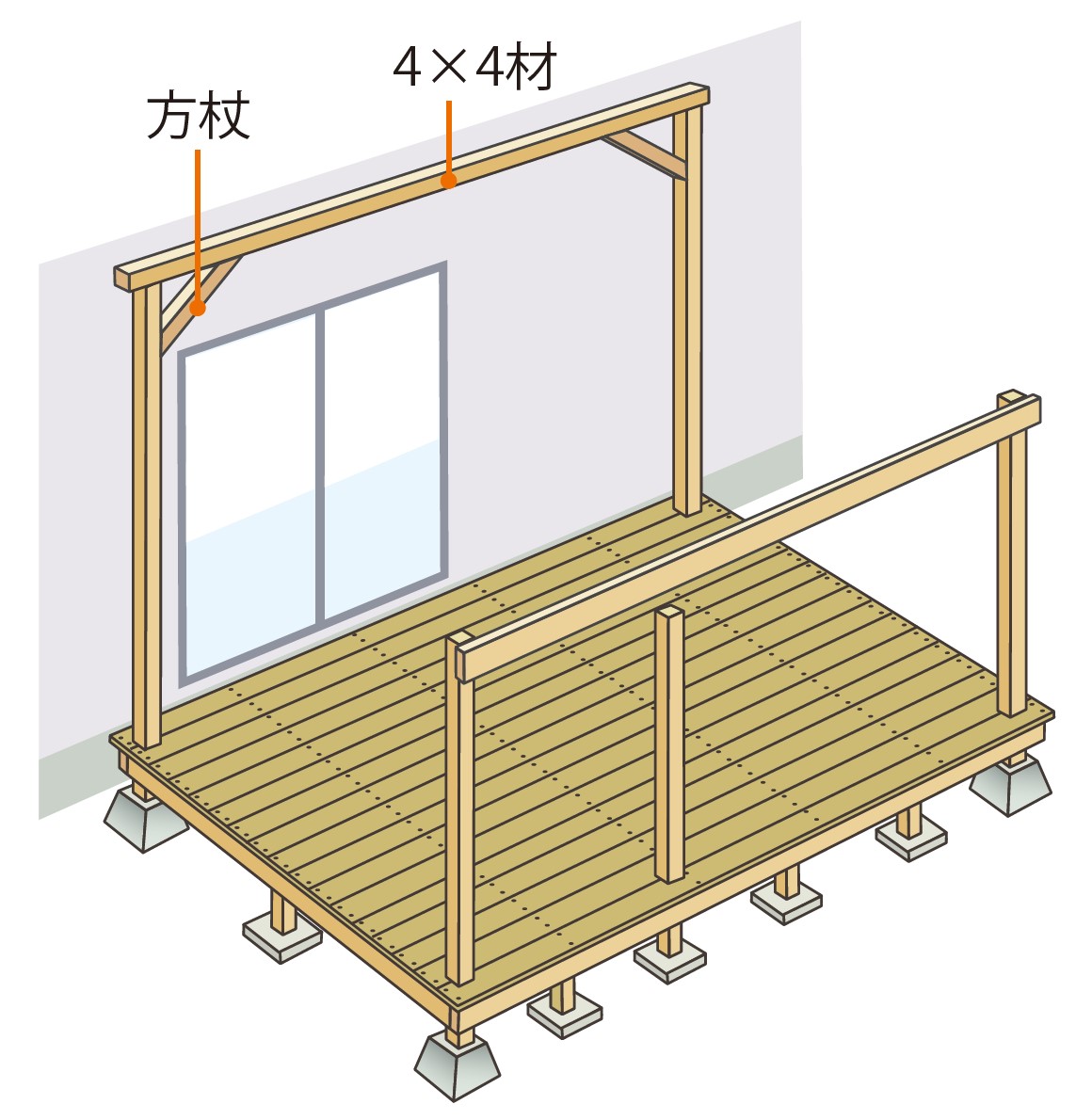

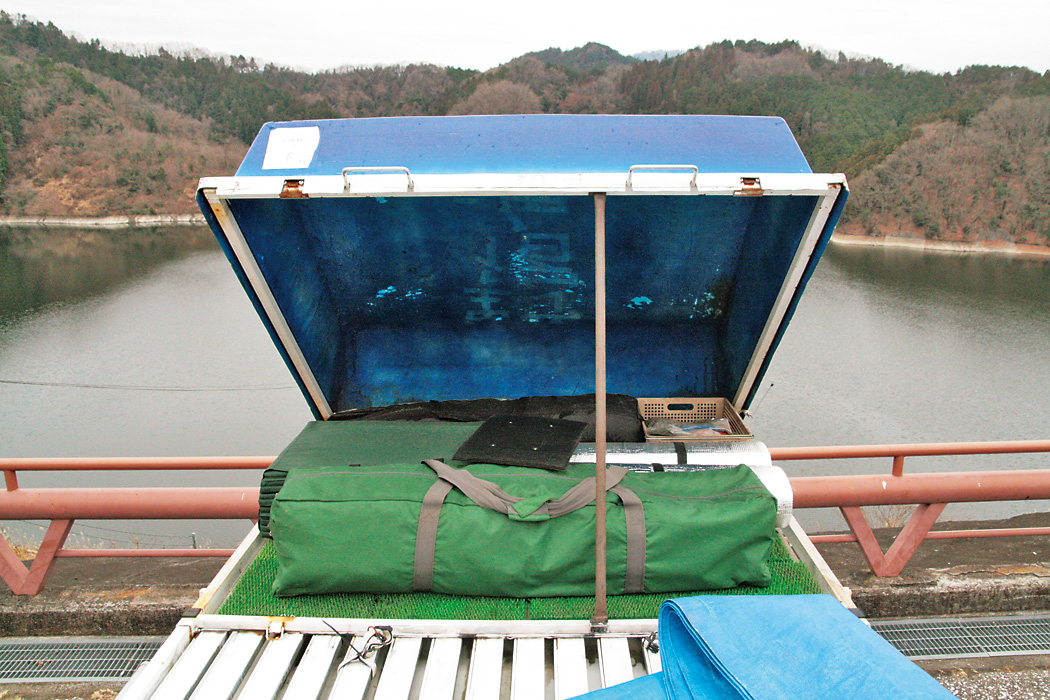

家の外壁に穴をあけたくない場合は……柱の上に桁を載せる

屋根つきデッキは欲しいけど、家の壁に穴をあけたりビスを打ったりするのには抵抗がある…。そんな場合は、家の壁側にも柱を立てて、その上に桁を載せるといい。

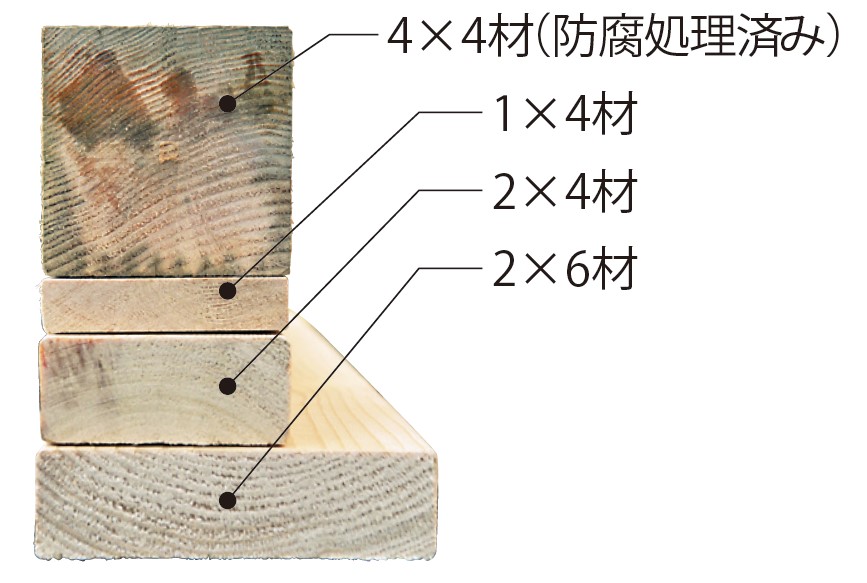

桁には柱と同じ4×4材を使い、接合金具やビスなどを使って柱に接合。柱と桁の間には、やはり4×4材を使って方杖と呼ばれる斜めの補強材を入れる。

続いて、桁の上に垂木を載せて屋根材を張り、屋根材と壁の接点をコーキングする。

桁を家の壁に直接留める方法に比べて、家の壁と屋根を密着させづらくなるため雨が漏る可能性は増すが、半野外である以上、いずれにせよ強雨の際の吹き込みなどは避けられない。多少の雨漏りは許容するのも現実的な選択といえるだろう。

むしろ、それ以上に見落としてはならないのが、桁を家の壁に留める方法に比べて、構造物全体の強度が落ちるということだ。この方法で製作するなら、ぜひとも頑丈な壁やフェンスをつけるなどして、柱の強度を高めたい。

*掲載データは2011年2月時のものです。

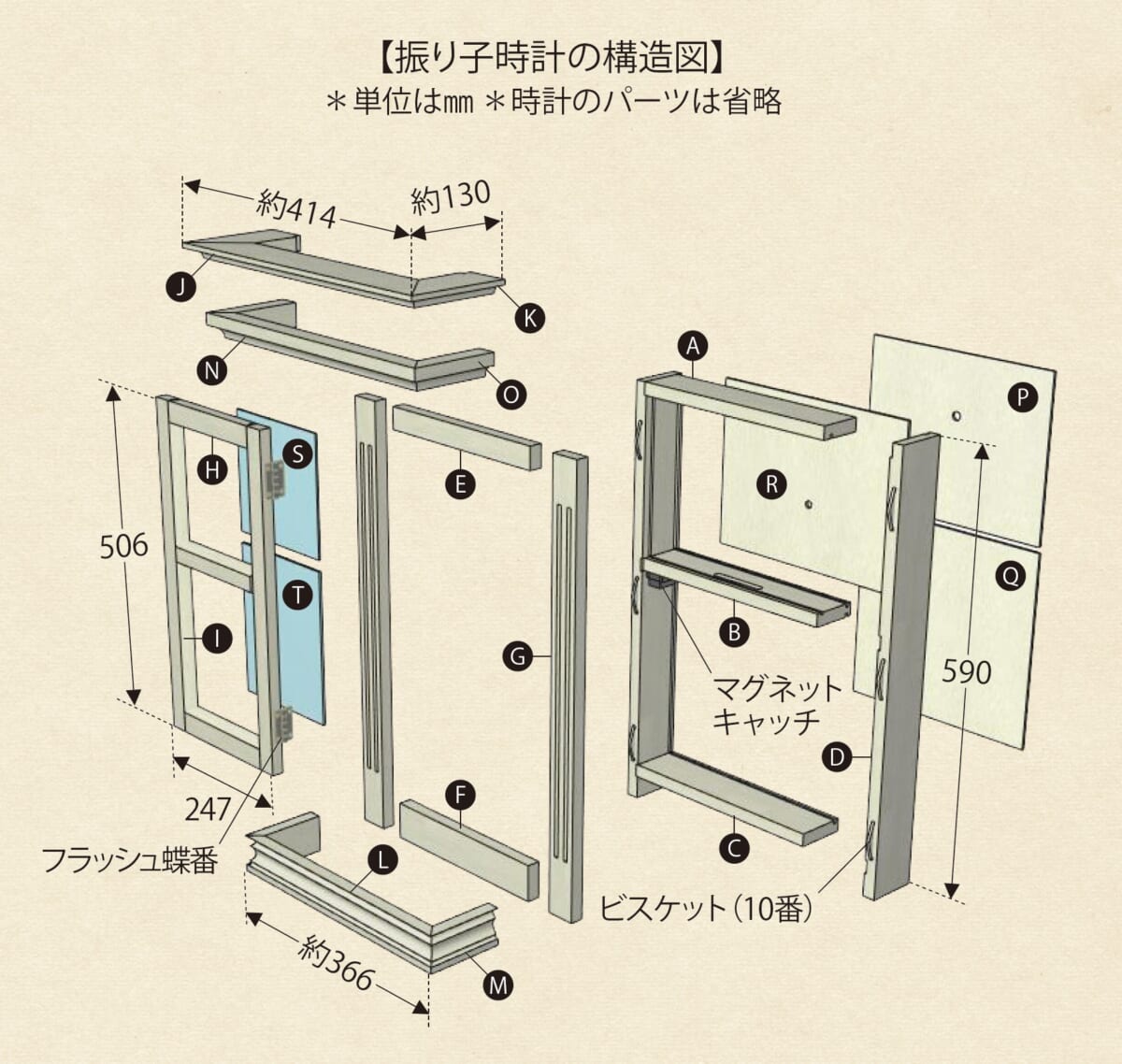

イラスト◎丸山孝広