ビギナーこそ2×材の特徴を知り、いい状態のものを使うことが大事。木材購入の秘訣4カ条をドゥーパ!編集部が伝授します!

成功の秘訣1 サイズを知る

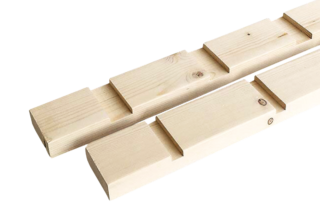

2×4という名前は木口が2インチ、幅が4インチのサイズが由来となっているが、実寸法は異なっているため注意が必要。2×材の種類は多く、基本の2×4のほかに、幅が異なる2×6(ツーバイシックス)や、半分の厚さの1×材(ワンバイ材)、束柱によく使われる4×4(フォーバイフォー)などが日本では一般的に流通している。長さもいろいろあり、基本的にはフィートで表記されているので、覚えておくと設計する際に役立つ。おおよそのミリサイズは以下にまとめたのでチェックしてほしい。

【一般的な2×材のサイズ表】

【ft(フィート)換算表】

成功の秘訣2 樹種にもこだわってみる

2×材に採用されている代表的な樹種は「SPF」。これはスプルース(トウヒ)材、パイン(マツ)材、ファー(モミ)材が混在したもので、それぞれ性質が似通っているため一括して製材&出荷されている。売り場に置いていないホームセンターはほぼないといってもいいだろう。ショップによっては、違う樹種の2×材もあるので作品に合わせて使い分けるのも面白そうだ。

・ホームセンターで手に入りやすい樹種

SPF

ホワイトウッド

・ひと味違う樹種や変わった種類の2×材と類似材 ※表記価格は 2019年4月取材時の参考価格になります。また、現在は取扱いを休止している場合があります 。

スギ国産材

ヒノキ国産材

防腐加工材

ウエスタンレッドシダー

インテリア2×4

イエローシーダー

ホワイトオーク

ツーバイ材棚板用 成功の秘訣3 状態のいい材を見極める

とくにSPFは大量生産されていることもあり、どうしても状態の「いい材」と「悪い材」が出てきてしまう。店頭に並んでいるものがすべていい材というわけではないので、以下のチェックポイントを押さえて、購入前によく吟味しよう。状態のいい材を使えば、作品の仕上がりがよくなるのはもちろん、加工するのも楽になるため軽視できない。

・節の位置と状態をチェック

節とは、木の枝の跡を表す茶色い円形模様のこと。節は非常に堅く、カットするときに刃が通らなかったり、組み立てるときにビス打ちができなかったりする。節が少ないものを選び、避けながら木取りするのが基本。また、節の状態も確認しておこう。生き節(周りの繊維とかみ合った節)は問題ないが、死に節(凹凸やヒビがあったり、周囲が黒かったりする節)はすっぽりと抜け落ちることがある。幅広の材にはとくに表れやすい。

とくに木端にある節は見逃しやすく、写真のように欠けやすいので避けるのがベター

・反りやねじれをチェック

SPFは早く成長する針葉樹ということもあって、反りやねじれが出やすい。曲がったものをそのまま木取りして使うと寸法が狂ったり、収まらない原因となるので、1本1本確認してなるべく真っすぐなものを買うようにしよう。

反りやねじれは木材と目線を合わせ、木口側から見てチェックする

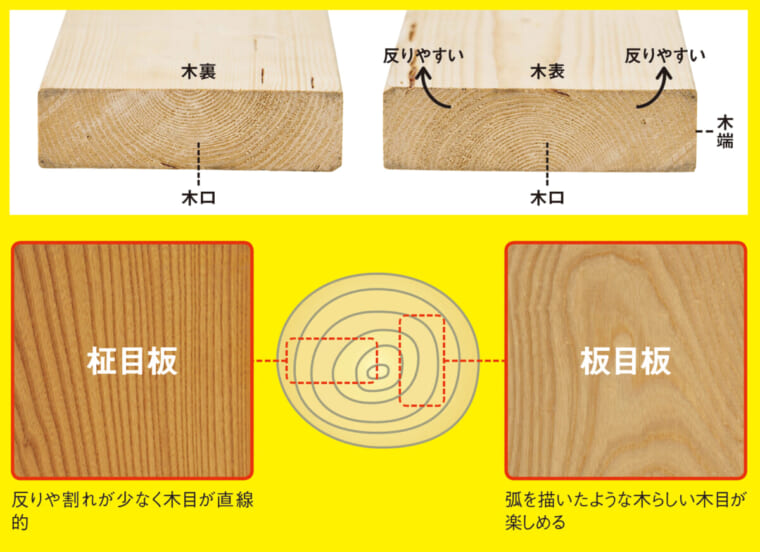

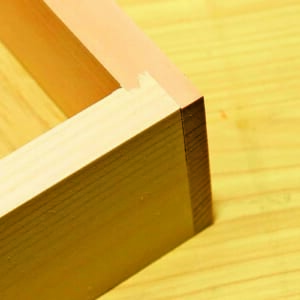

・仕上がりにこだわるなら木目の向きを気にしよう

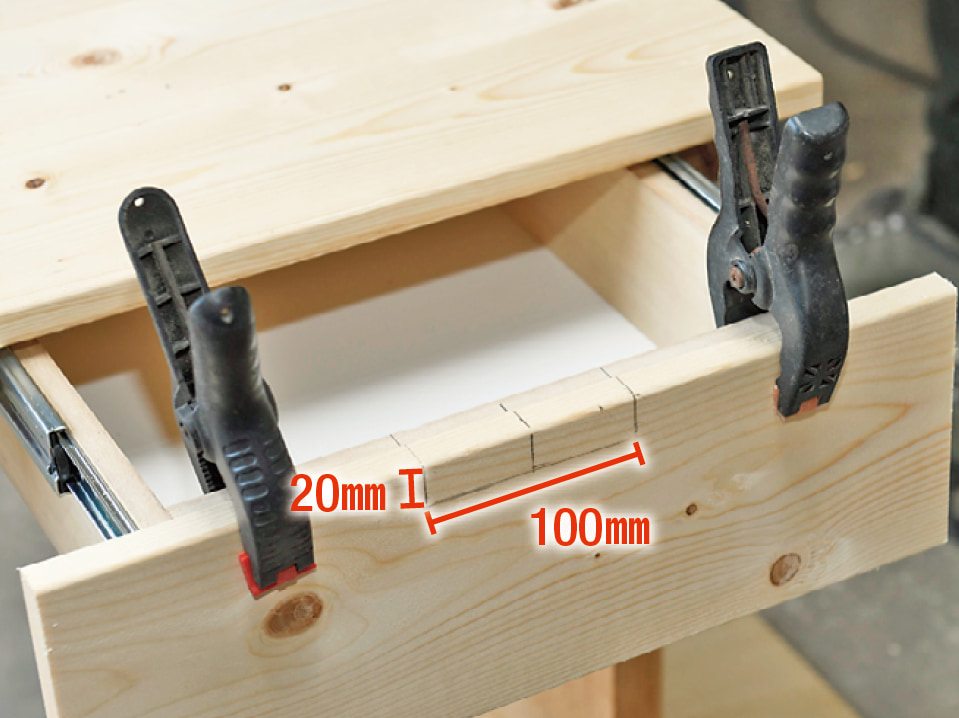

木材は丸太からの取り方によって、大きく柾目板(まさめいた)と板目板のふたつに分けられる。さらに丸太の樹皮側を木表、中心側を木裏と呼び、これらは材の木口を見れば判別できる。とくに板目板は収縮すると木表側に反る性質があるので、家具作りなどでは木目の向きは重要だ。たとえば箱ものは木裏を外側、引き出しは木表を外側にして作るのが一般的。テーブルの天板は基本的にはきれいなほうの木表を表面に使うことが多いが、木目の好みなど場合によっては木裏を表面に出して使ってもいい。

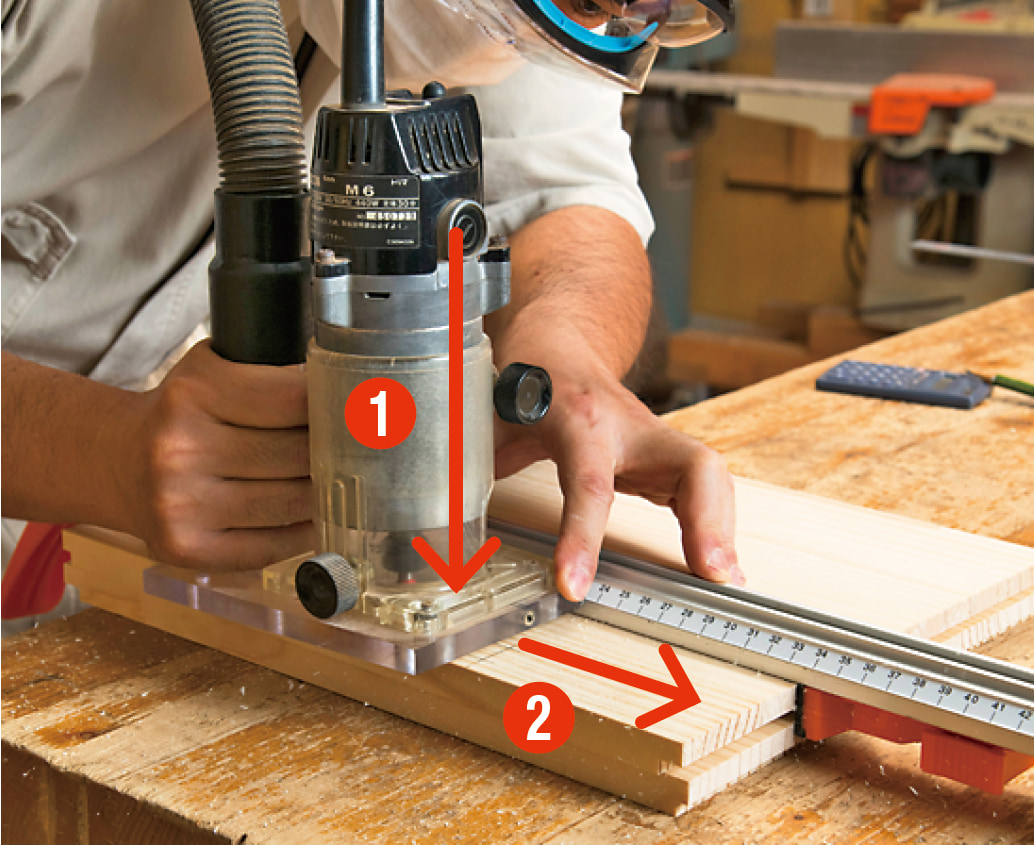

成功の秘訣4 木取りの仕方を覚える

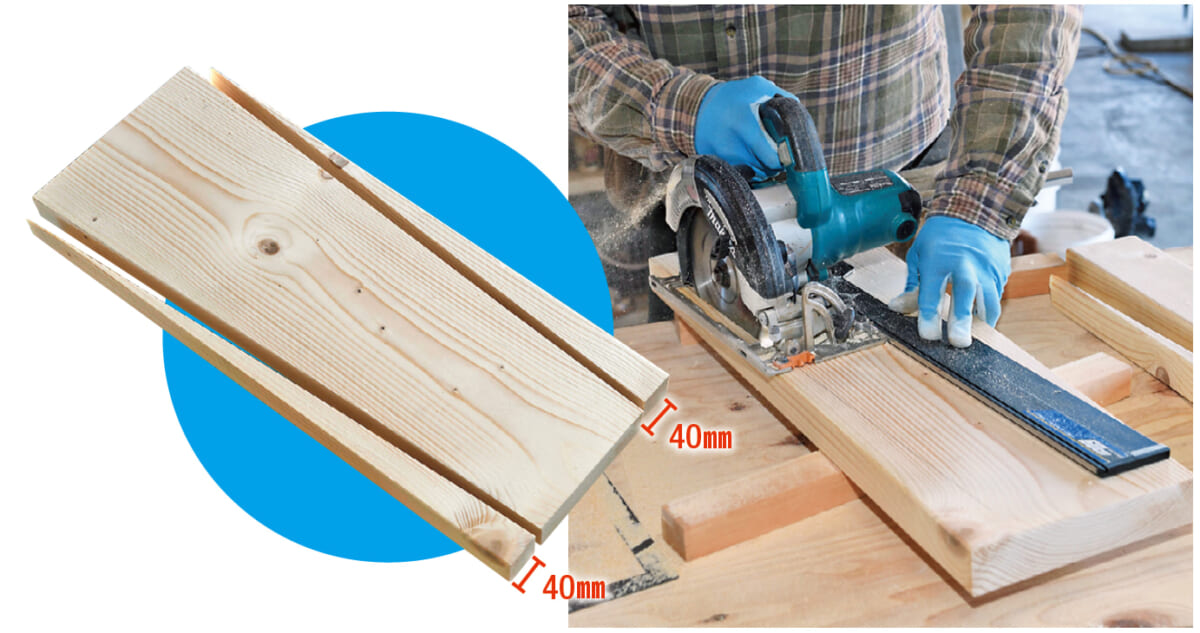

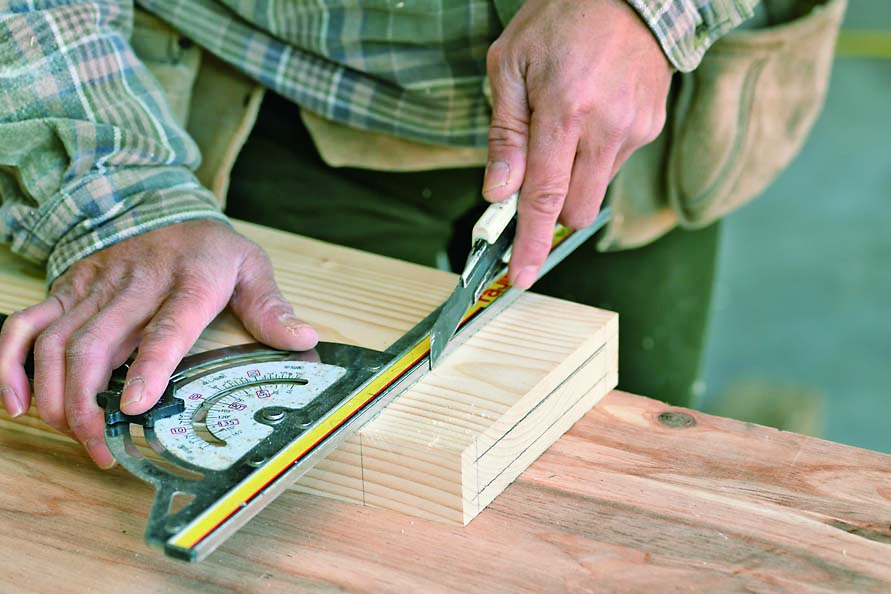

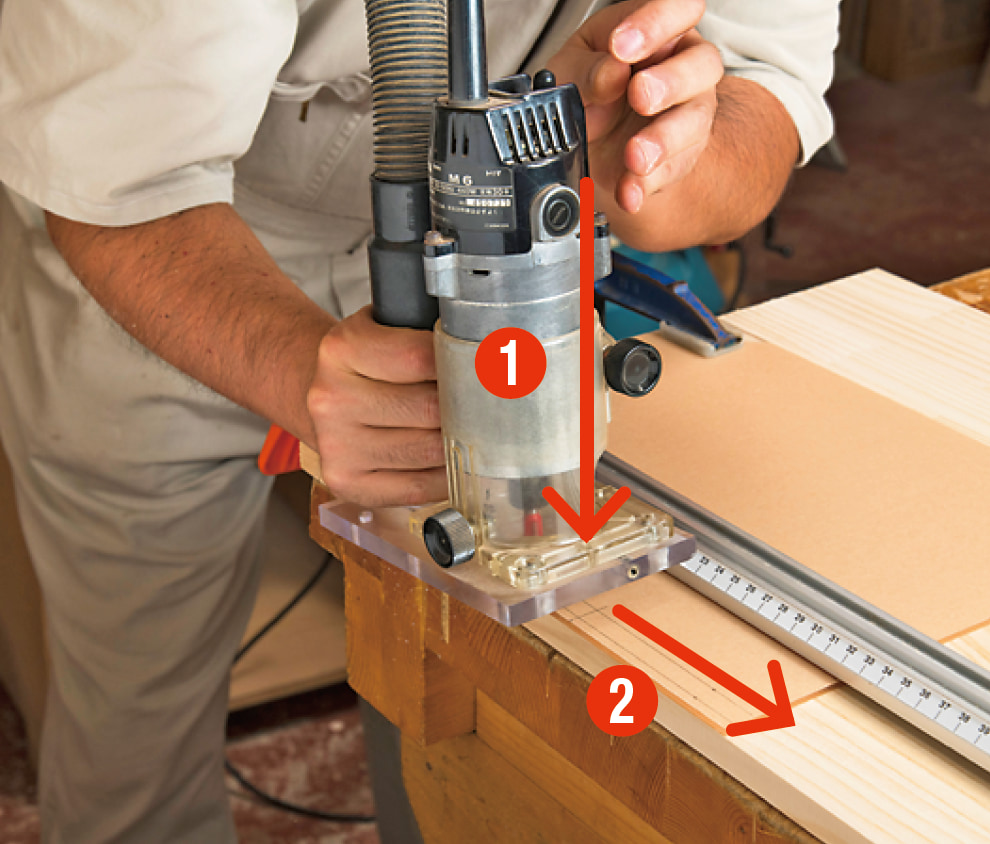

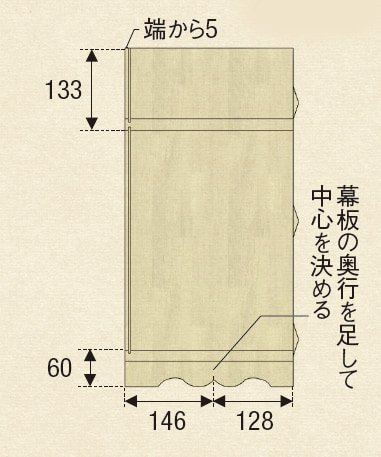

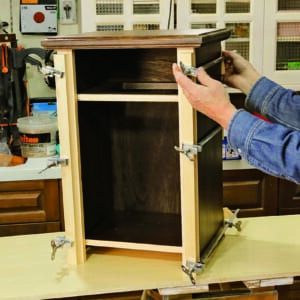

資材を購入したら、いよいよ必要な分だけ部材を切り出す「木取り」を行なう。一見簡単に見えるこの作業も、注意しておきたいポイントがいくつかある。とくに忘れがちなのは、材を切断するときに使うノコギリや丸ノコの刃の厚みを計算に入れること。たとえば「長さ1830mm材を半分にカットしたら、ちょうど915mm!」ということにはならない。なので、あらかじめ長さに余裕を持って設計しておくのが大切。

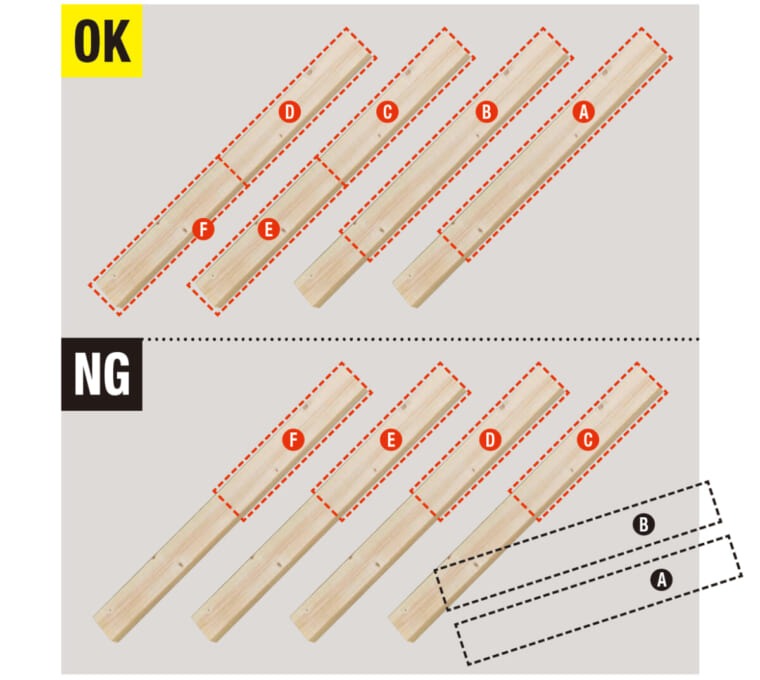

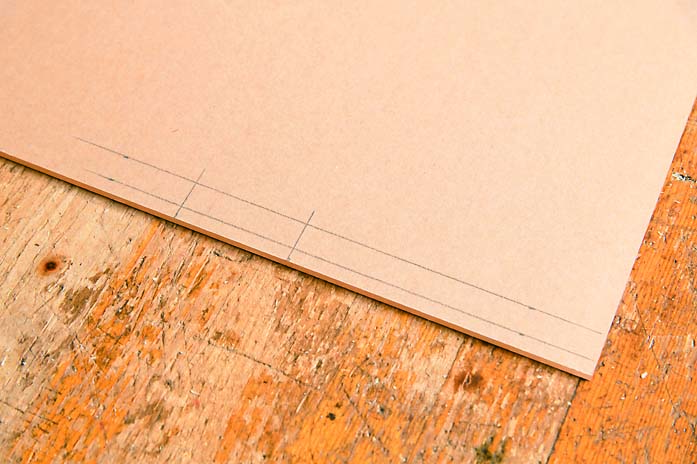

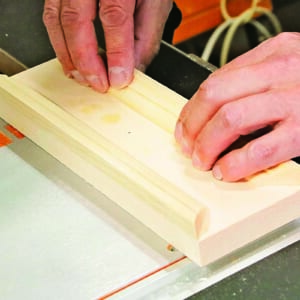

・必要寸法の長い材から先に取る

1本の材から複数の材を取りたいときは、まずサイズの長いほうから取るのが基本。短いものから取っていくと、最後に長い材が取れなくなってしまった……という事故を防げる。

このポイントを守れば、用意する資材の数や、最後に出る端材を減らせるメリットも

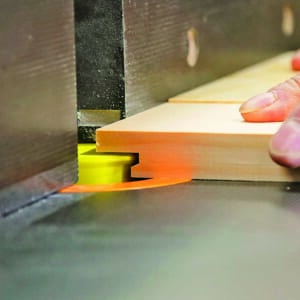

・カットに使う刃の厚みも考慮する

カットするために使う刃には数ミリの厚みがある。この厚みを考慮しながら余裕を持たせて設計していないと、木取りの際に足りない部分が生まれ、最終的にサイズの狂った作品ができあがってしまうこともあり得る。材はあとからカットしたり削ったりして減らすことはできても、増やすのは非常に難しく手間もかかるので注意したい。

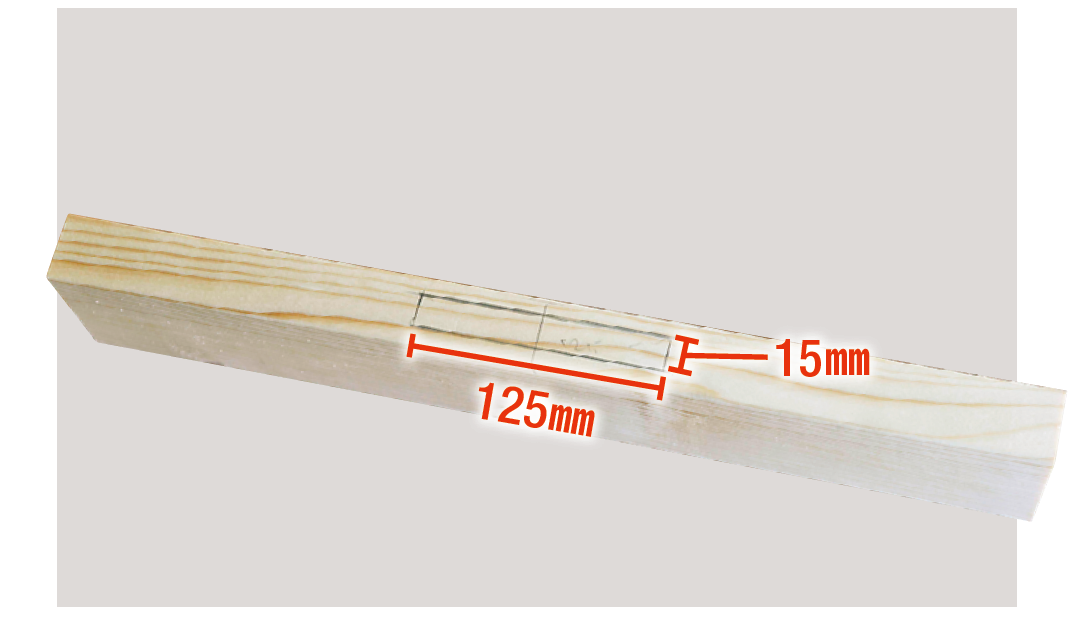

刃の種類にもよるが丸ノコなら2mm前後が一般的。また、薄い刃のノコギリにもごくわずかな厚みが存在するので要注意