無人で空を飛ぶドローン。一般ユーザーにとっては、上空からの撮影、人間が入れない場所の点検といったものが身近な用途でしたが、身近に楽しめるスポーツとして注目を浴びているドローンスポーツがあります。それが「ドローンサッカー(R)」。サッカーのような戦略性を取り入れた全く新しいドローンスポーツで、発祥は韓国。韓国では数年前から競技大会が運営され、流行しており、近年は日本だけでなく、アメリカ、中国、東南アジアの諸外国でもドローンサッカー(R)を世界中に普及させようという動きが活発になっています。

何はともあれまずはイメージ映像をご覧いただきましょう。

VIDEO

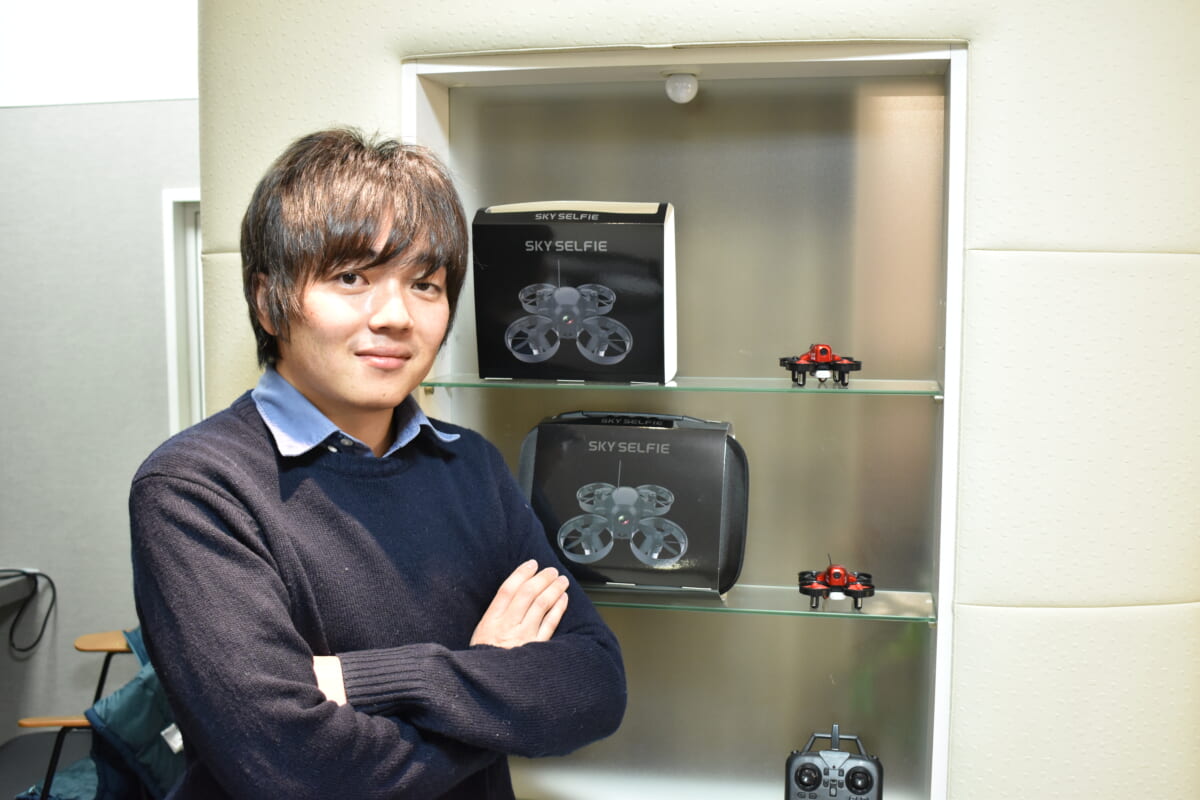

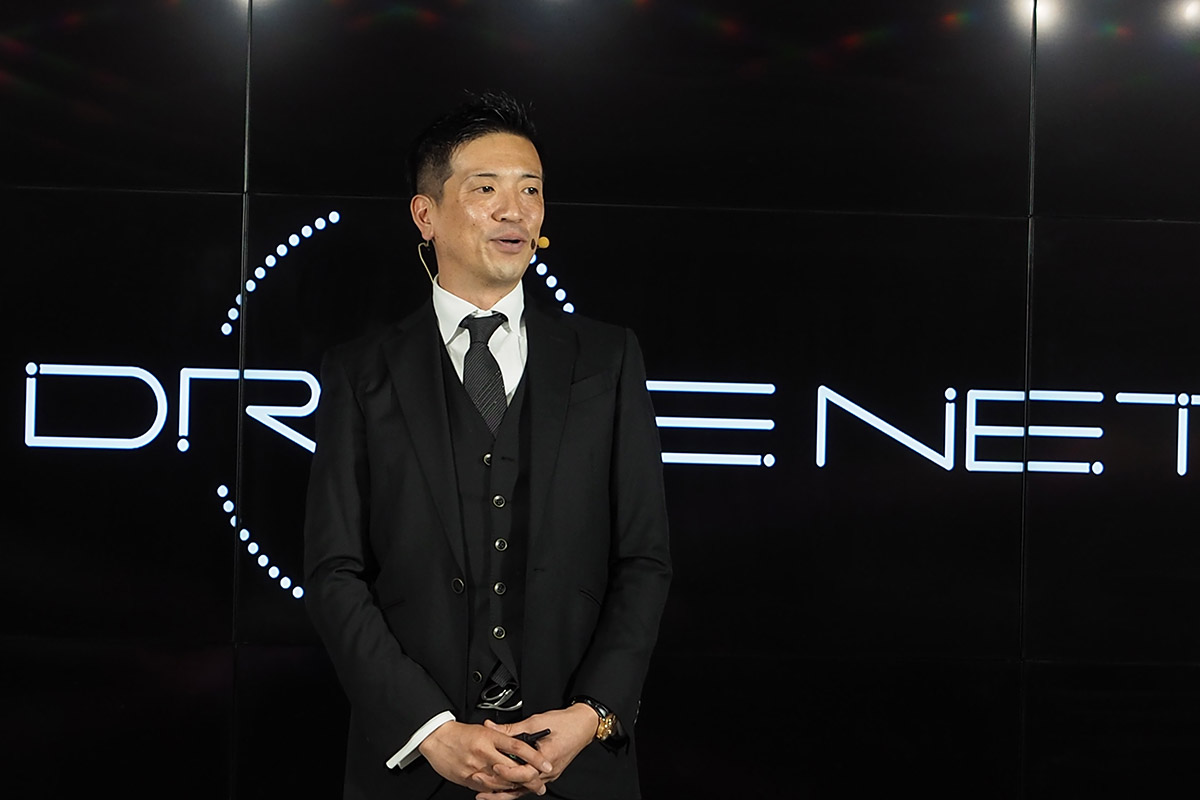

結構激しいと思いませんか? 今回は、このドローンサッカー(R)の中身を知り、体験するために日本ドローンサッカー連盟の企画運営部長であり、オートバックスセブンの開発・プランニング担当の中﨑寛之さんを訪ね、話を聞きました。

↑日本ドローンサッカー連盟の企画運営部長とオートバックスセブンの開発・プランニングを兼任する中﨑寛之さん(写真右)。ドローンサッカー(R)の「チームオートバックスセブン東京」のメンバーと

ドローンサッカー(R)とはなんぞや!?

ーーまず、ドローンサッカー(R)の概要から教えてください。

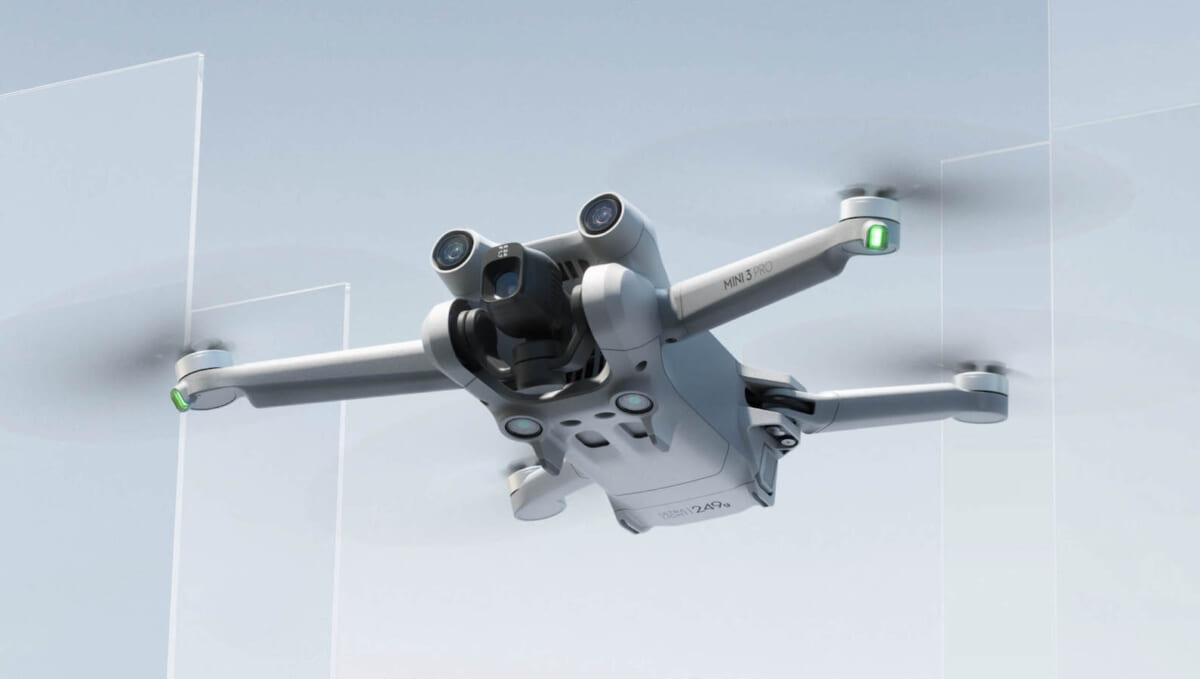

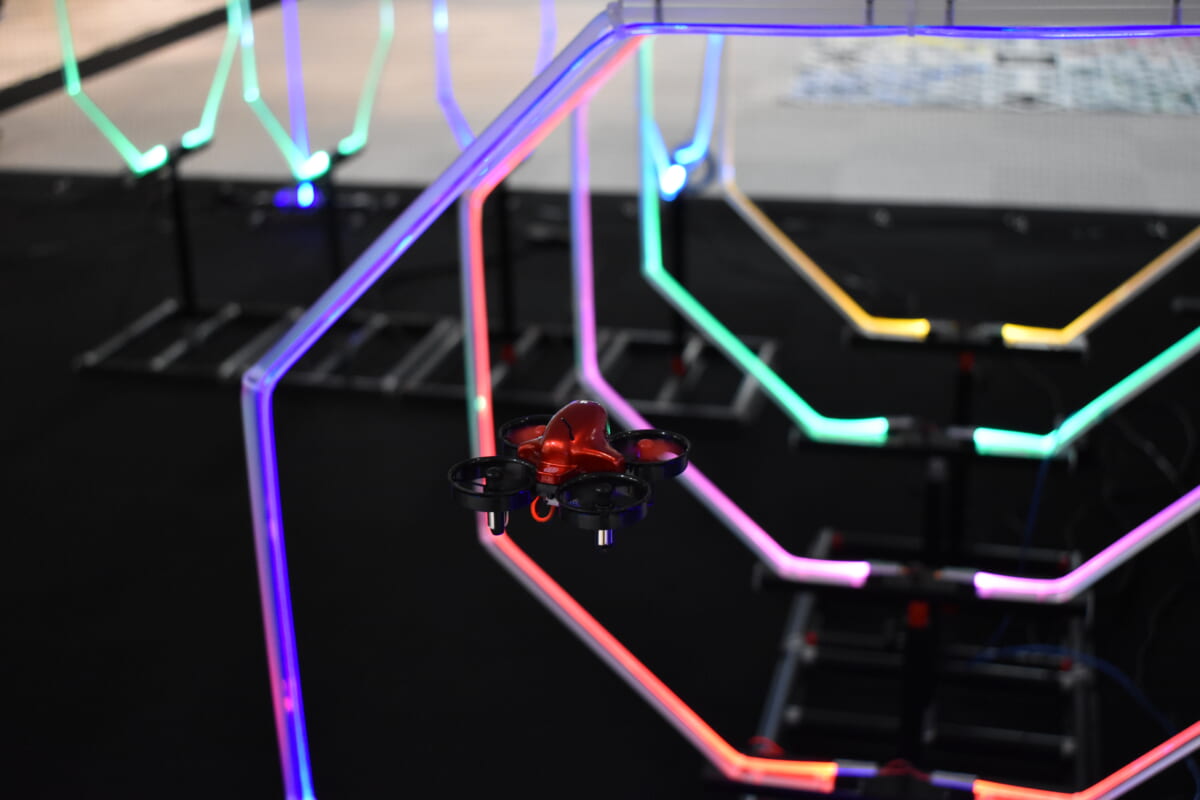

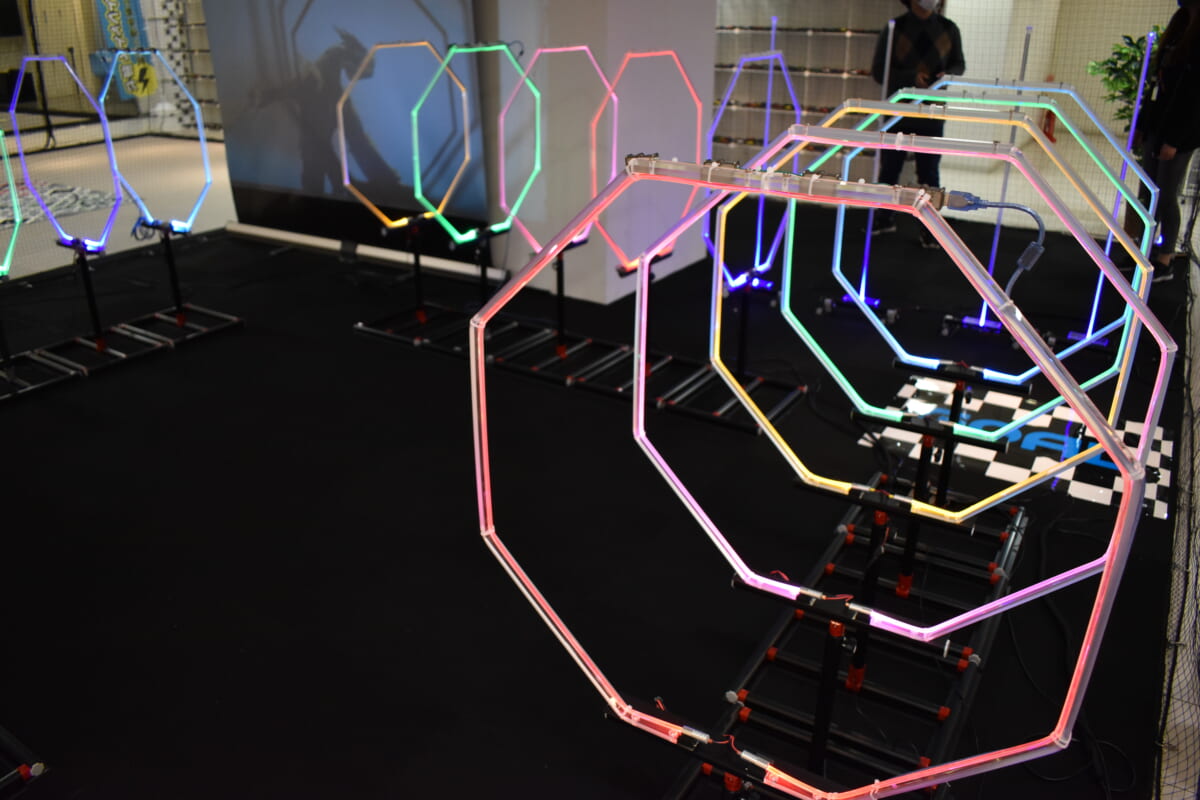

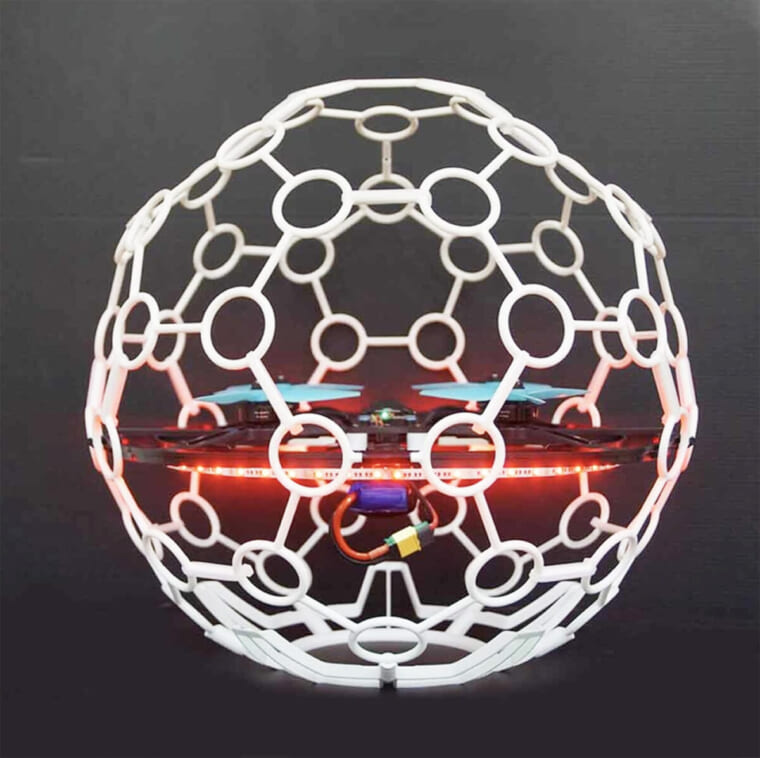

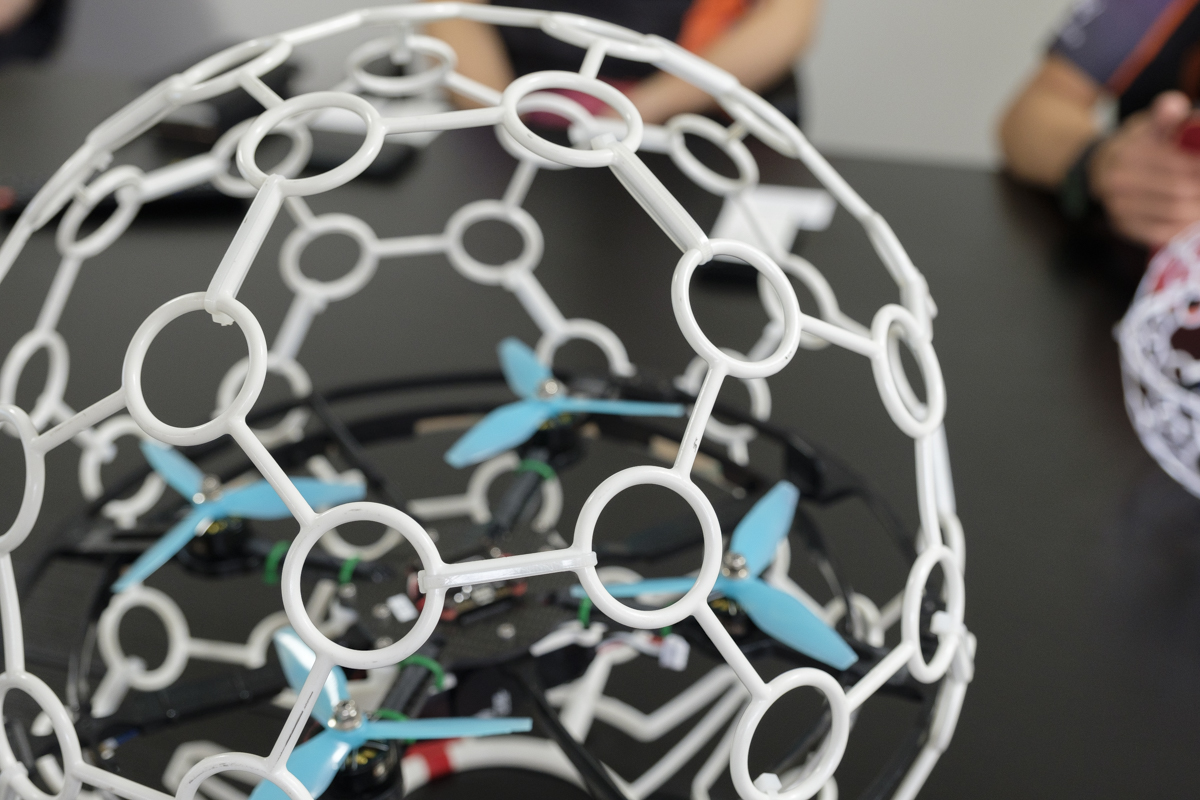

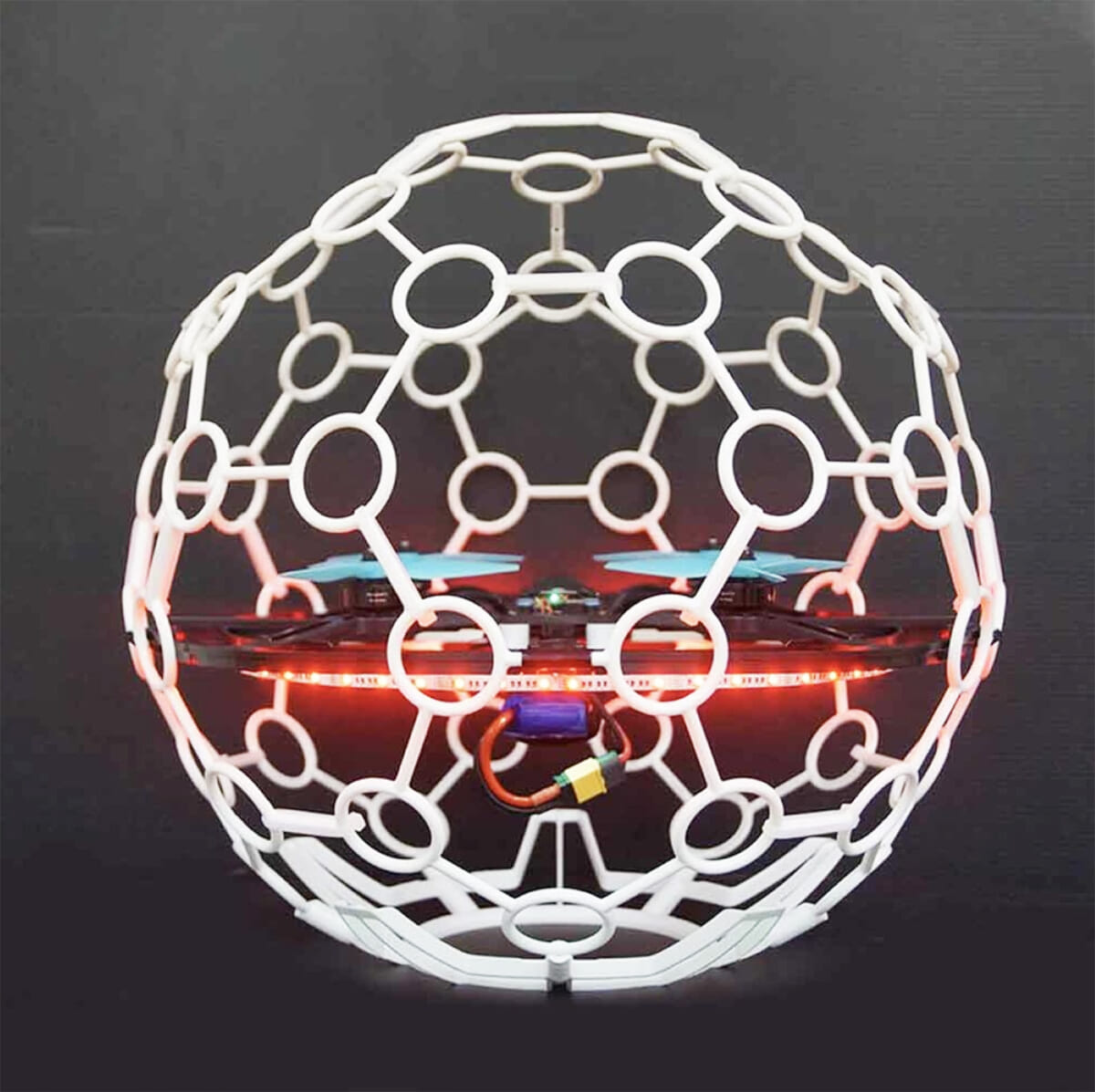

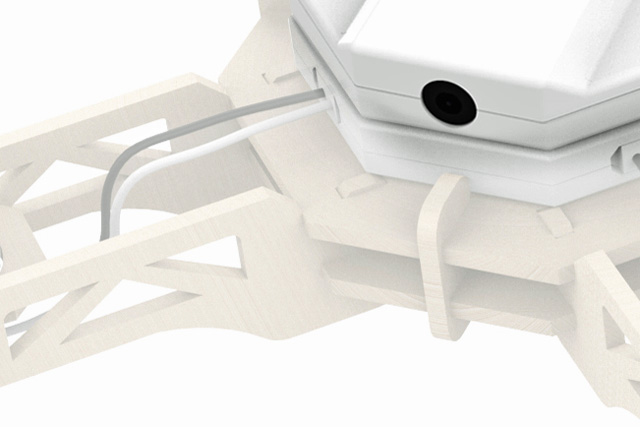

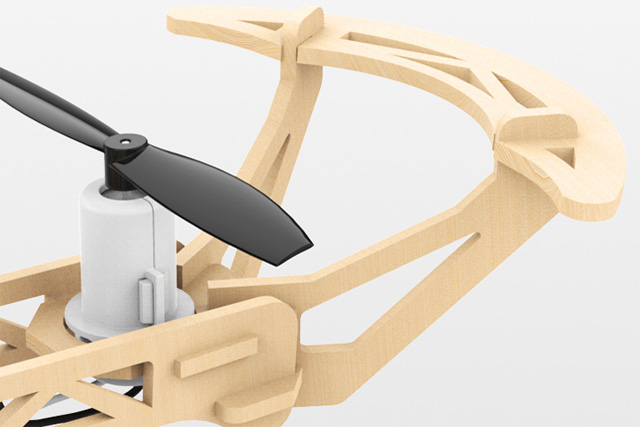

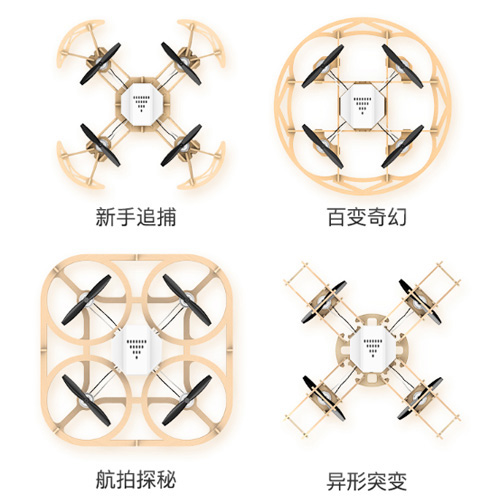

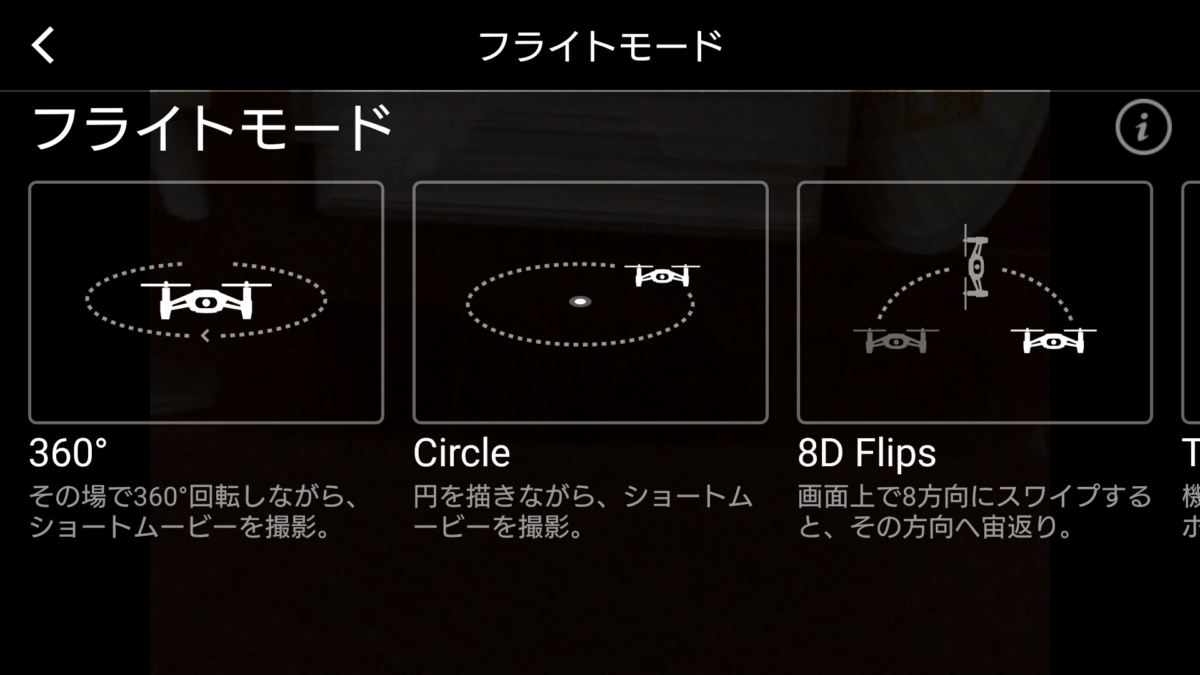

中﨑寛之さん(以下、中﨑) ドローンサッカー(R)は球状のプラスチックフレームで覆ったドローンボールを使い、専用のフィールドの中で、5対5で戦う新しい戦略型チームスポーツ です。フィールドの両サイドにはドーナツ状のゴールがあり、ここにドローンボールをくぐらせることで得点を競い合います 。

サッカーをはじめとする通常のボールスポーツでは、敵の選手に基本体当たりしてはいけないですよね。しかし、ドローンサッカー(R)の面白いところは、敵の機体にどんどん体当たりしていって良い んです。むしろ相手の機体に当てて空間をクリアにしてゴールを狙うといったテクニックは必須でとても爽快! これは老若男女関係なく皆さんで楽しめます。

【ドローンサッカー(R)の主なルール】

↑取材時のデモンストレーションでは、激しいぶつかり合いにより、1機のドローンのプロペラが破損してしまいました。ちなみに相手からの攻撃で壊れた場合も、修理費用は自分持ちだそうです

ーー「相手と激しくぶつかり合う」となると消耗も多そうですが、選手が持つドローンボールという機体は全て「マイドローン」ということでしょうか。

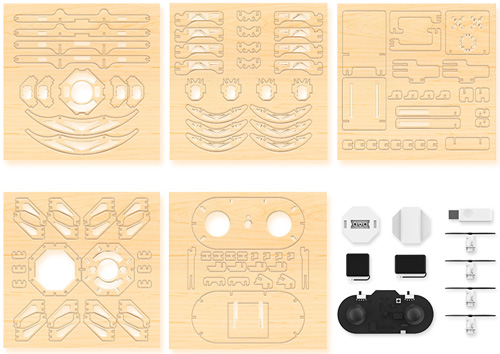

中﨑 原則的にはそうです。ドローンサッカー(R)では「直径20cmのSKYKICK」「直径40cmのAN-075B」の2クラスがあるのですが、直径20cmのSKYKICKは2万3980円(税込)、直径40cmのAN-075B は6万4460円(税込)~です。それぞれ予備バッテリーやカスタムパーツなども揃えることになるので、実際の初期投資はもう少しかかります。

↑機体の差。直径20cm機体(右)は入門編。より競技志向の高い40cm機体(左)は腕に覚えがある上級者が好むパワフルな飛行が特徴

↑直径20cm機体のドローンサッカー(R)入門編モデル、SKYKICK(本体コントローラー付き)。2万3980円(税込)

↑直径40cm機体のモデル、XR DRONE SOCCER。6万4460円(税込※本体のみ)。コントローラー(送信機)のセットモデルもラインナップされています

中﨑 たしかに初期投資は安くないかもしれません。ゴルフセットくらいと思ってもらえれば。しかし、どんなスポーツを始めるにしても、ある程度お金はかかりますよね。野球を始めると言っても、やはり10万円くらいはかかりますし。

しかし、プレイしてみたらハマりますよ。お子さんからご年配の方まで誰でも並列に楽しめるものですから。よく子育て中のお父さんが、お子さんにねだられてミニ四駆を買ってあげたところ、いつの間にかお子さんよりお父さんのほうがハマってることがあるじゃないですか。あの感じに似ているというか(笑)。前述のようにドローンサッカー(R)の試合そのものを楽しむほかに、機体のカスタムなどもある程度できますから。飽きることなく、長い時間楽しめると思います。

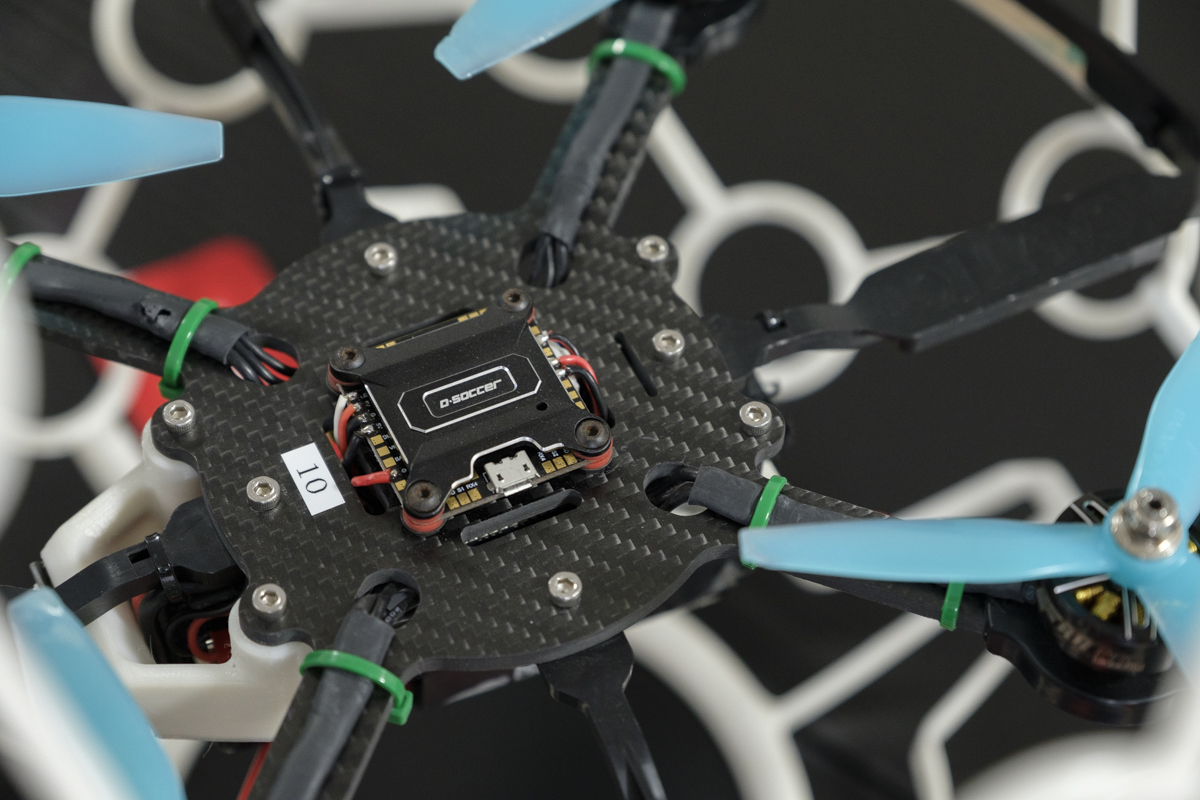

↑ドローンサッカー(R)用の機体は、競技規定の重量規定内であれば、カスタムが可能。逆にドローンの機動性を向上させるためにギリギリまで機体を軽くする選手もいるそうです

↑ドローンサッカー(R)専用コントローラー(送信機)

↑ドローンサッカー(R)は各マスコミも大注目。すでに多くの雑誌や新聞などでも取り上げられています

ドローンサッカー(R)を実戦してみた!

ーーそれでは筆者もドローンサッカー(R)を体験したいと思います!

中﨑 分かりました。それでは入門編として「20cm機体」で始めてみましょう。

↑都内にあるオートバックスセブン運営のドローンサッカー専用ラボにて実戦!

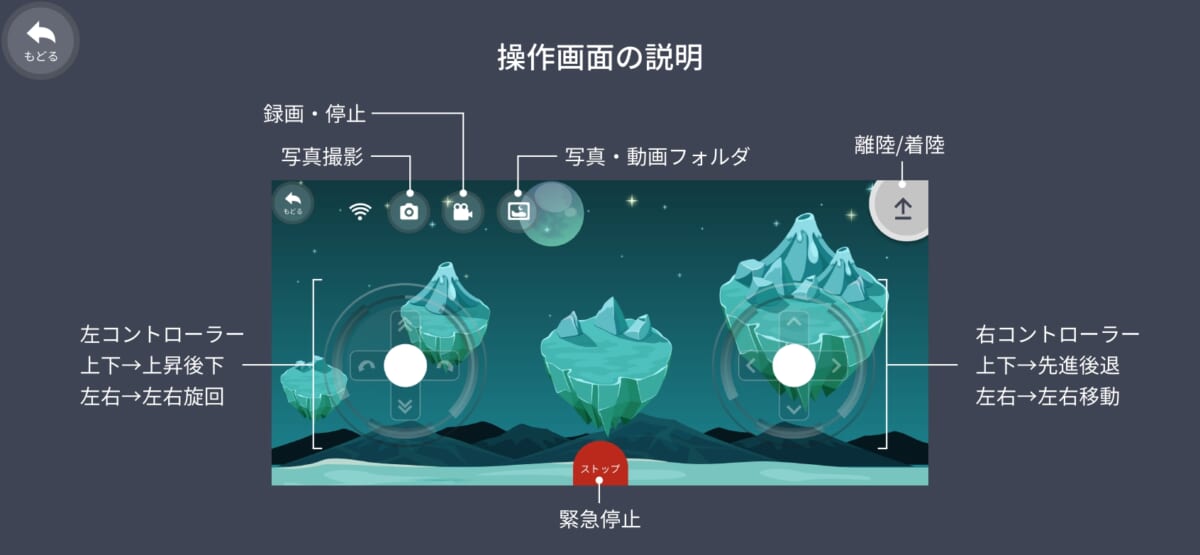

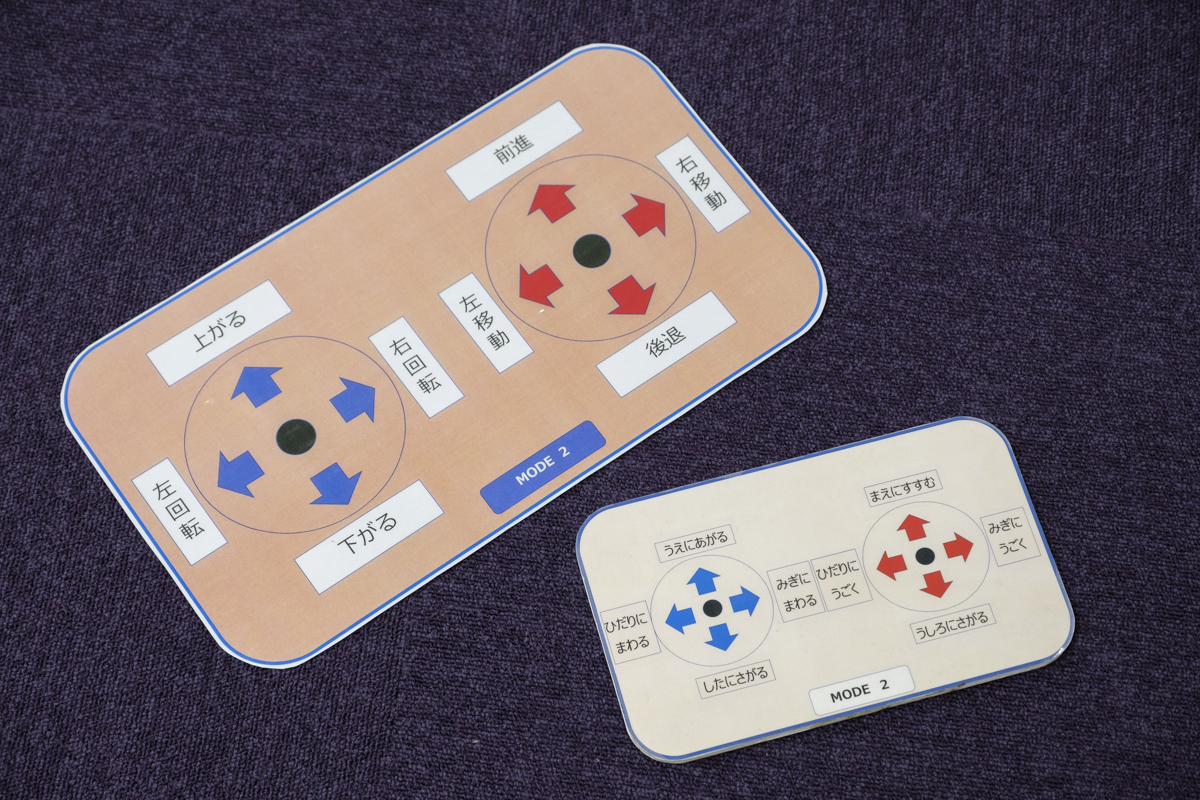

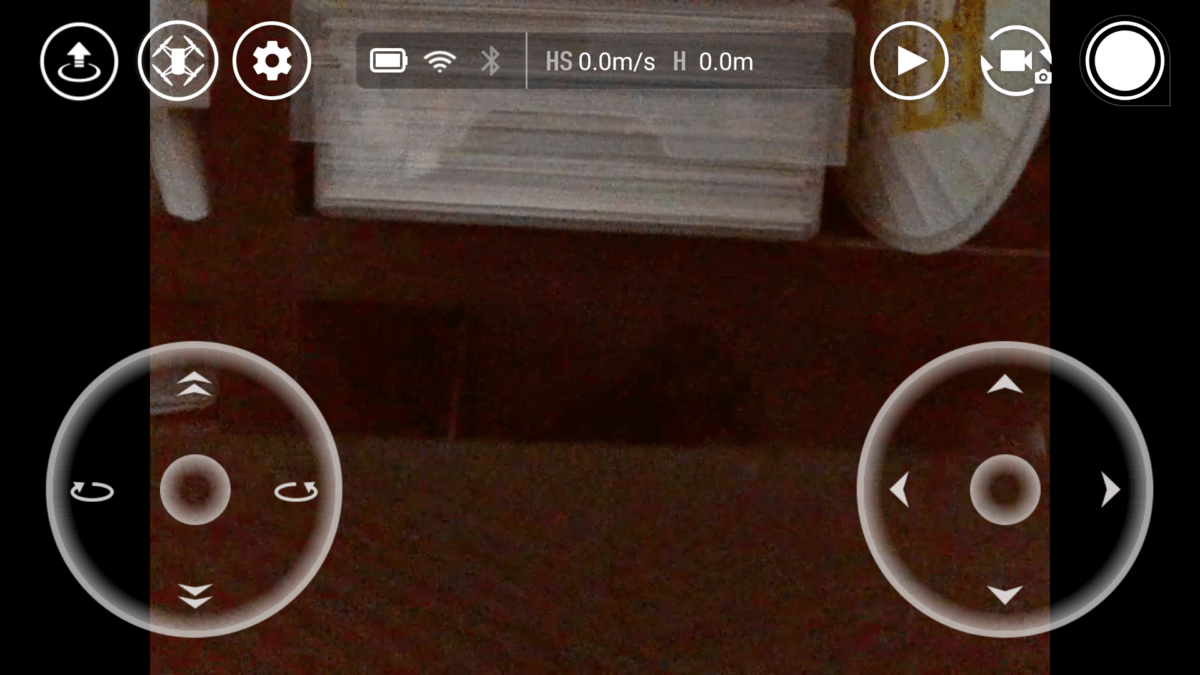

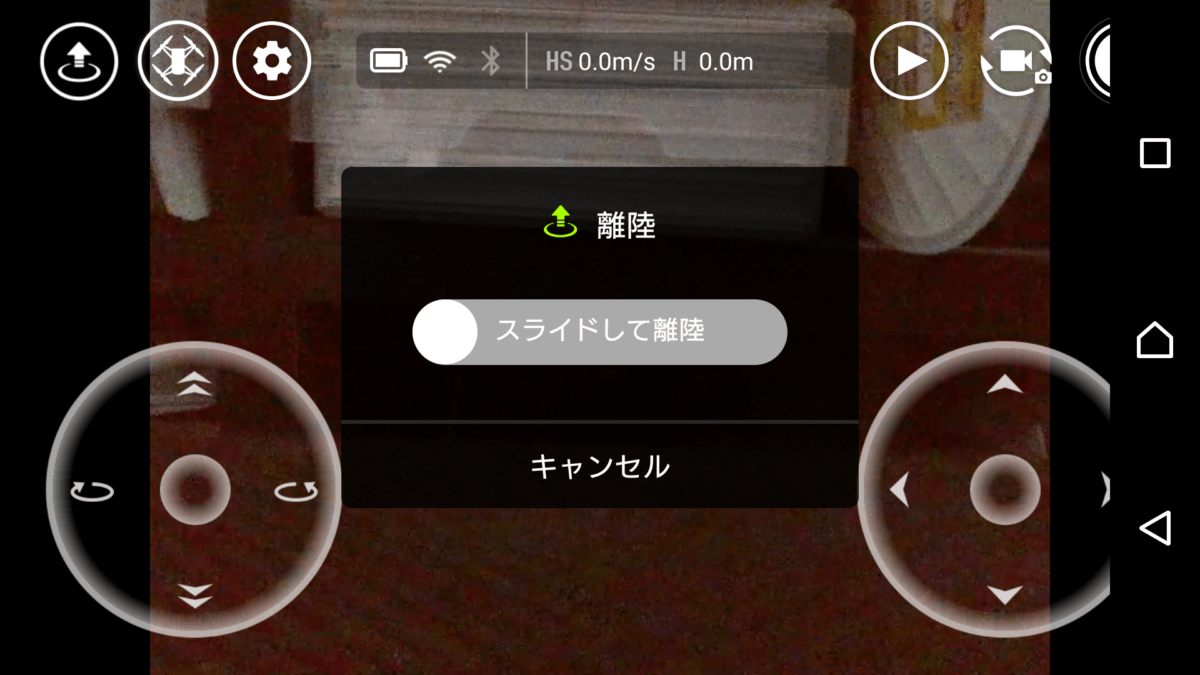

↑実戦前に中﨑さん始め、「チームオートバックスセブン東京」の方の指導を受けました。写真左が大人用、右が子ども用の説明書。コントローラーの使い方は通常のドローンと変わらず、左のスティックで「上下・回転」、右のスティックで「前後進・左右移動」の動きとなります

↑通常の試合通り、1セット3分の制限で始めましたが、思うようにドローンが上昇してくれず苦戦

↑やっと上昇してくれたと思いきや、今度は前に進んでくれず苦戦。この感じがもどかしいです

ドローンサッカー(R)を体験してみた

VIDEO

ドローンサッカー(R)の競技場は四方と天井をネットなどで囲う構造で、サイズは短辺7m、長辺16m、高さ5mとなっています。ゴール形状は円形とし、外形100cm~120cm 内径60cm~80cm。1セット3分ずつ行い、3セット対戦となります。筆者はドローンをようやく動かすことができたものの、動画の通り「チームオートバックスセブン東京」の皆さんの、華麗なドローンさばきには全く及ばない結果に…(涙)

ーーなかなか難しかったです(笑)。しかし、ドローン操作に慣れさえすれば、ドハマリしそうな面白さでした。

中﨑 そうでしょう。皆さんだいたいハマりますよ。今回は体験ですので穏やかな動きでしたが、慣れてくるとやはり機体同士をぶつけ合うようになります。各地でドローンサッカーの体験会をよく開催しているのですが、参加された方がまだ慣れない間にぶつけ合って機体が壊れたりすると、イヤ~な空気が流れたりもします(笑)。しかし、これも慣れれば楽しさに変わります。ぜひ多くの人に実戦していただきたいですね。

↑ドローンサッカーの機体はチーム同士でランプのカラーを揃えて参加します。この色もまばゆくとても綺麗でした

ドローンサッカー(R)に参加するためには?

ーー現在、ドローンサッカー(R)はどこで楽しむことができるのでしょうか。

中﨑 「まず触れていただく」という意味では、定期的に行っている体験会が一番です。また、半年前に大分県別府市に「ADEドローンサッカーアリーナ」という会場も作りました。ドローンサッカー(R)は今後、国際化されていき、最終的には各国の連盟や団体がグローバルで運営していく構想が上がっています。具体的には「2025年までにワールドカップを開催する」。その国際基準に適合したものが、大分県のADEドローンサッカーアリーナです。現状、正式な認定試合は、同会場に行かないとできません。今は各地に認定フィールドを設置できる準備をしています。

↑大分県別府市に建設された国際基準に対応した「ADEドローンサッカーアリーナ」。水泳用プールを改造して作られました

オートバックスがドローンサッカー(R)に注力する納得の理由

ーー素朴な疑問ですが、自動車専門サービスのオートバックスセブンが、なぜドローンサッカー(R)を猛プッシュされているのですか?

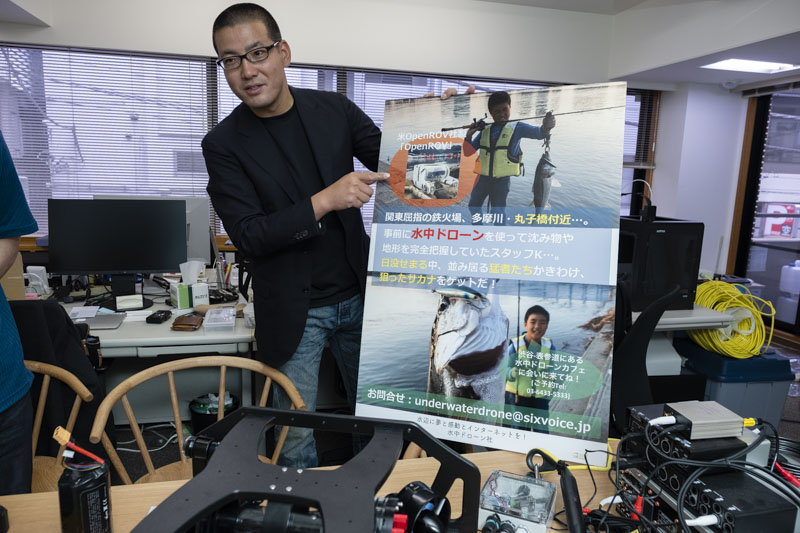

中﨑 「クルマのことならオートバックス」というのは皆さんご存知で、弊社は長年この自動車にまつわる全てをフォローするサービスを行ってきました。一方、弊社の社風として「常に新しいものを開発し、世に提供していく」というものがあり、特に近年のミッションが「IoT技術を使い、社会問題を解決することができないか」というものでした。

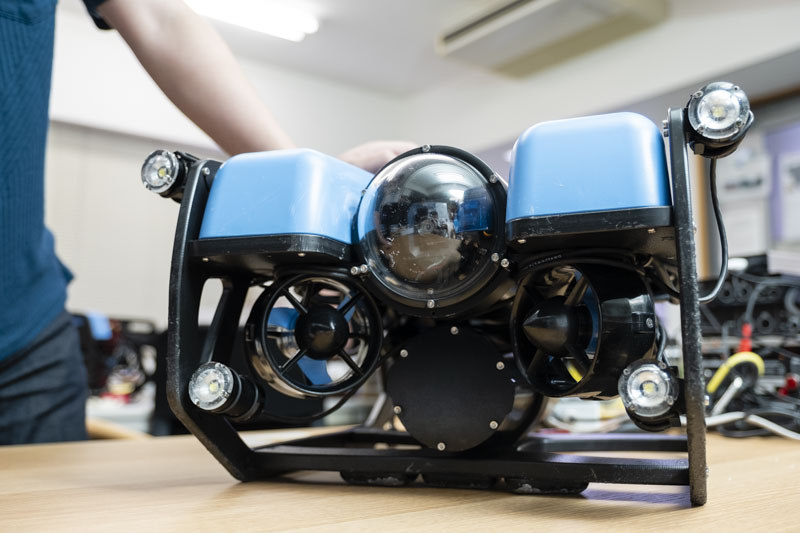

その中で「自動車を使ったお出かけ先で、レジャーを楽しむツールとしてドローンが良いのではないか」と思ったのが最初の入り口。それで、世界ナンバーワンシェアのDJIのドローンをオートバックスの各店舗で扱えるようにしました。またドローンは、物を運んだり、人を運んだり、無人で警備したり、様々なシーンでの期待が高く、これからの日本の中で重要な産業のインフラの中心になることは間違いないです。国が出しているガイドラインにも今後ドローンにまつわる環境が法整備されていき、2022年には免許制度も始まります。

ーーそうだったんですね。

中﨑 それだけでなく、ドローン機体自体の定期点検も義務付けられるようになります。 分かりやすく言うと、自動車の車検のようなものですね。そうなった際、例えば北海道でドローンを使っている人が定期点検や故障の際に、修理を東京のメーカーまで出すとなるとかなり大変じゃないですか。そこで、全国600店舗で展開しているオートバックスの各サービスPITで、ドローンの定期点検・修理などを行うことができれば、こんなに合理的で便利なことはないだろうと。それで弊社ではドローンにまつわる事業に注力し始めたんです。

これと同時に、ドローンそのもののオペレーターの育成も重要課題の一つだと考えており、お客さまからのニーズに先立って「ドローンの素晴らしさ」を提案するためにはドローンサッカー(R)が最適だろう と。こういった経緯から弊社が取り組むドローン事業のエンターテインメントの一つとして、今まさに日々奮闘しているというところです。

ーードローンサッカー(R)はeスポーツという見方で良いんですかね?

中﨑 たしかにeスポーツの影響は受けているのですが、前述の通り、実際にドローン自体を動かし、ぶつけ合ったりすることから「xRスポーツ」という新しいものとして謳っています。発祥の地・韓国ではKリーグという日本のJリーグにあたるサッカーリーグのスタジアムに、ドローンサッカー(R)のフィールドが設置されているところもあり、本当に盛り上がっています。私も上司と一緒にその現場を見て「これは絶対面白い。流行るはずだ」と確信を持ちました。

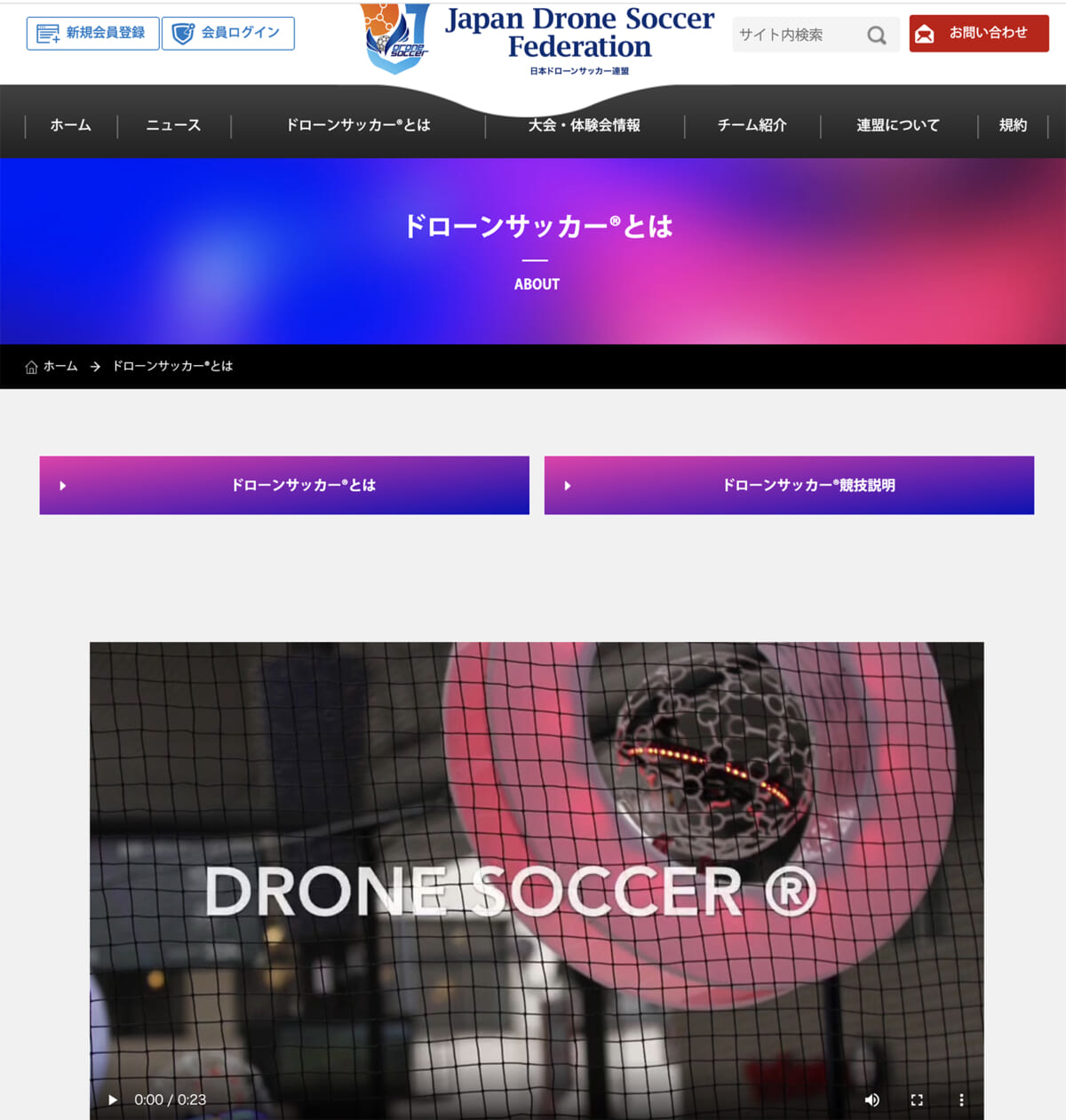

そこからドローンサッカー(R)を普及させるためには何をすべきかを考え、まず機体をパッケージして販売することにしました。一方で普及を目指す体制を整えるために、昨年11月に、日本ドローンサッカー連盟を立ち上げました。オートバックスセブンを含む4社協力で運営しています。

↑オートバックスセブンを含む4企業の幹事によって立ち上がった日本ドローンサッカー連盟のWEBサイト。詳細なルール説明や、大会や体験会の情報がわかりやすく公開されています

ドローンサッカー(R)は、誰もが「勝負」を楽しめるスポーツ

ーー浸透に向けてはまだまだ課題が多いとのことですが、実際に今回触れてみると、本当に老若男女誰でも楽しめるものですから大流行までそうは時間がかからないようにも思いました。

中﨑 老若男女、本当に誰もが「勝負」を楽しめるスポーツ、それがドローンサッカー(R)です。ぜひ多くの方に体験していただき、参加していただければ良いなと思っています。今後も様々な展開を準備していますので注目していただきたいです。

↑チームメンバーのドローンサッカー(R)。中﨑さんのドローンサッカーにかける思いはアツく、たくさんの話を聞かせくださいました

撮影/我妻慶一、中田 悟

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】