パソコンを立ち上げると、GetNavi web編集部から一通のメールが届いていた。その内容は「話題のサングラスがあるので、使った印象をレポートせよ」という指令……。数日後、自宅に届いた段ボールを開けてみると、そこには景色を鮮やかにみせることが特徴だという「SuperTONE TOUR」と名付けられたサングラスが梱包されていたのである。

我が家にやってきたサングラスは、クリアのセルフレームにグレーのレンズを組み合わせたもので、極めてオーソドックスなデザインに仕上がっている。玉型はトラッドなボストンとクラシカルなウエリントンの中間、最近では「ボスリントン」と呼ばれるデザインは顔が平面的な日本人にマッチするはずだ。

各部を観察してみると、フレームは程よい厚みがあり存在感をもたせている。フロント部分は緩やかな曲線を描き、フェイスラインに対して違和感なく装着することができる。テンプル部分にはしっかりとスチール製の芯が挿入され、ねじれ剛性に優れた5枚蝶番を使ってフロント部分に接続されているのも高評価だ。

同モデルにはレポートに使用したクリアフレームのほかにオーソドックスなブラックも用意され、両モデル共にフロントの左右長が138mmとなる。ただし、ブリッジとテンプル部分に違いがありクリアフレームのブリッジが22mm、ブラックが23mm。テンプルは、前者が145mmで後者が143mmだ。重量は共に37gなので、好みによってチョイスすると良いだろう。

また、特筆すべきはノーズパッドの形状だ。通常、セルフレームの場合にはフレームと一体化したノーズパッドが多いが、同モデルはあえてクリングスタイプと呼ばれる形状を採用している。欧米人に比べて鼻が低いアジア人の場合、フレームの高さが稼げるクリングスタイプのノーズパッドは快適なフィッティングを提供してくれる。

笑った時に頬が眼鏡に当たることを避け、マスクをしていてもレンズが曇りにくい。しっかりとノーズパッドを調整(眼鏡店で調整をしてもらうことも可能)しておけば、パッドが当たる鼻側部分が痛くなることも防止できる。

さて、ここからが本題だ。このサングラスの主役はフレームのデザインではない。最近のファション雑誌ではフレームのデザインばかりがフューチャーされるが、サングラスにおいての主役は「レンズ」なのである。名機とされるサングラスはフレームのデザインだけでなく、レンズにこだわることで高い機能性を発揮する。

同モデルは日本が誇る眼鏡レンズメーカーである「東海光学」が手掛けたもので、開発にはバスツアーやパック旅行でおなじみの「クラブツーリズム」がアドバイザーとして関わっている。美しい絶景や旧跡名所を巡るプロの添乗員から参考意見をヒヤリングし、「天気が悪い時には景色が見えにくい」「眩しすぎて絶景が楽しめない」「サングラスをすると景色が暗くなってしまう」など、旅行客からの意見もレンズ開発に活かされている。

東海光学という会社は、日本だけでなく東南アジアやヨーロッパ、北米などで愛用される眼鏡用のレンズを供給するトップ企業であり、実は、読者の多くが目にしている雑誌の写真や広告写真を撮影するプロカメラマンが愛用するカメラ用のレンズフィルターでも名を馳せる。

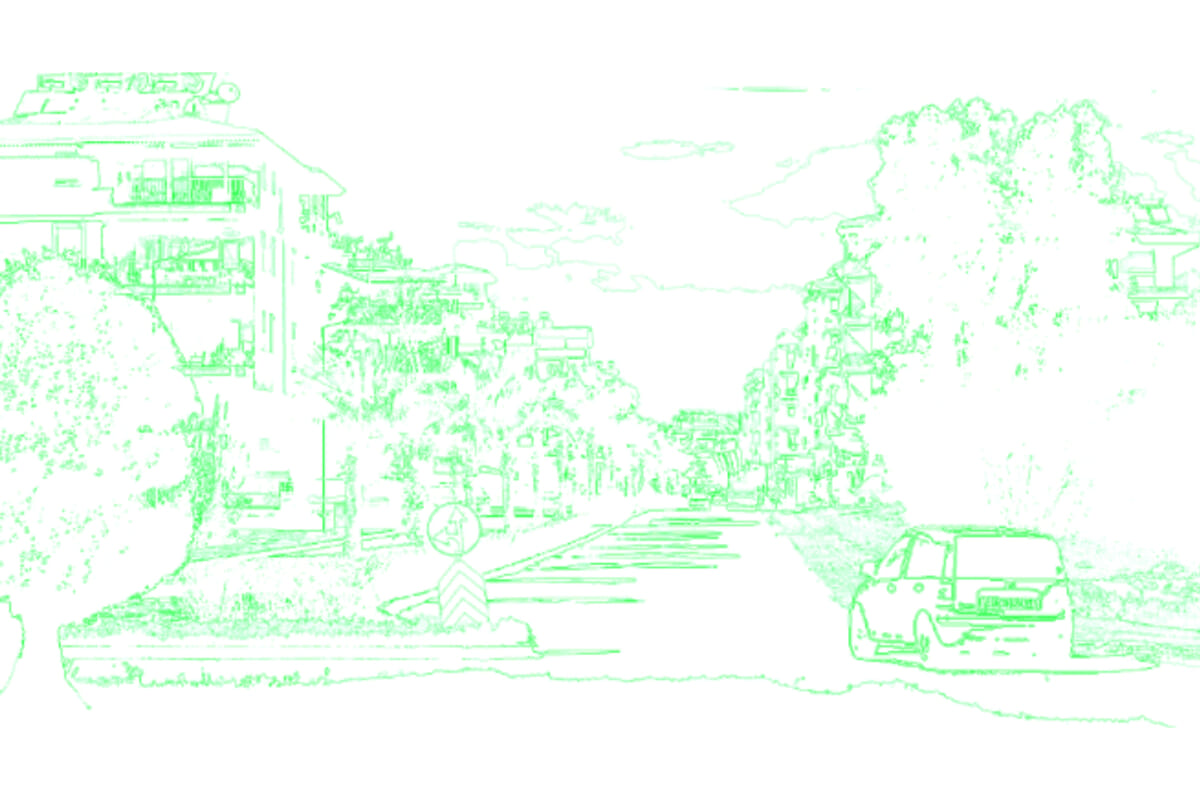

今回の「SuperTONE TOUR」にもカメラ用フィルターの技術が応用され、美しい写真を撮影するために余分な光をカットすると共に、被写体を精緻に写し出すレンズが採用されている。細かなスペックを解説すると、使用されるレンズは紫外線を99%カットし、色の三原色であるR(レッド)、G(グリーン)、B(ブルー)を際立たせる。三原色の彩度を上げてコントラストを大きくすることで色の境界線をはっきりと描写し、対象物の輪郭をシャープに見せることで景色をクッキリと見えることができるのだ。

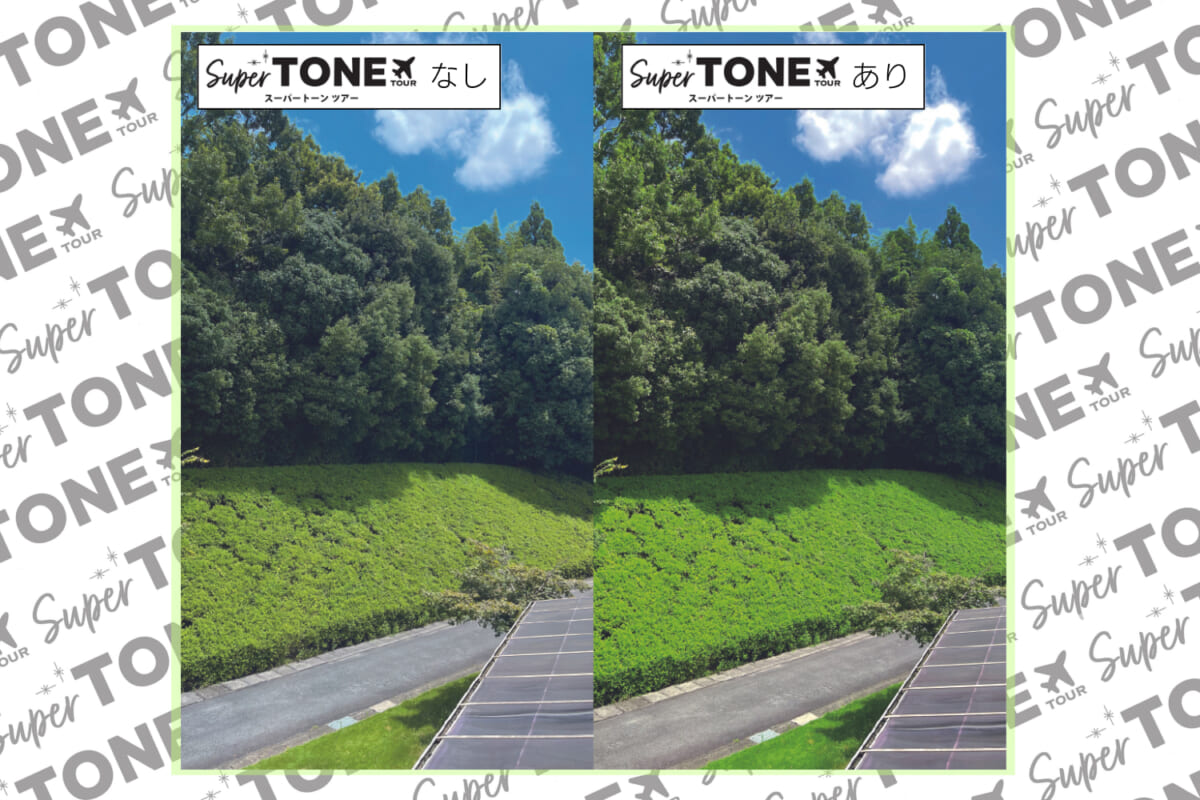

実際に使用した感想は、旅行用サングラスのキャッチコピーを裏付けるかの如く「景色が鮮明に見えた」ことだ。少し緑がかったグレーのレンズを通して見ると、木々の葉が鮮明に見え、太陽光で白く反射する部分をしっかりと再現することで奥行きを感じることができた。また、晴れた日だけでなく薄曇りの日にも、コントラストが鮮明になることで景色の再現性は格段に向上する。

雨が降る前のキャンプ場でも使ってみたが、咲き誇る菜の花、鉛色の空を映す湖面、曇り空に溶け込む淡い桜の花が鮮明さを増し、肉眼で見るよりもダイナミックさを感じることができた。サングラスを通すことで暗くなってしまうと思われがちだが野外での使用では違和感を覚えることはなかった。

屋内や日没近い時間では暗さを感じるものの、その時間にサングラスを掛ける人は少ないはず。明るい時間帯であれば「SuperTONE TOUR」はたしかにアウトドアや旅先での最高のパートナーになるはずだ。また、一流メーカーが手掛けた歪みのないレンズのおかげで、長時間の使用でも眼の疲れを感じず、サングラスを掛け続けていても頭が痛くならずにもすんだ。

この鮮やかさをぜひ日常的にも楽しみたい!と思ったのだが、レンズの特性上、信号機が認識しにくくなってしまうのでクルマなどの運転や路上での使用はNGとのこと。残念だが、安全には変えられないので、日常使いなら公園内などの公道ではない場所で散歩や自然散策のときに使用すると良いだろう。

これから本格的な春を迎え、最高の旅行シーズンが開幕する。コロナの規制緩和により自由に旅行ができるようになった今、その感動を「SuperTONE TOUR」を通して最大限に楽しんで欲しい。

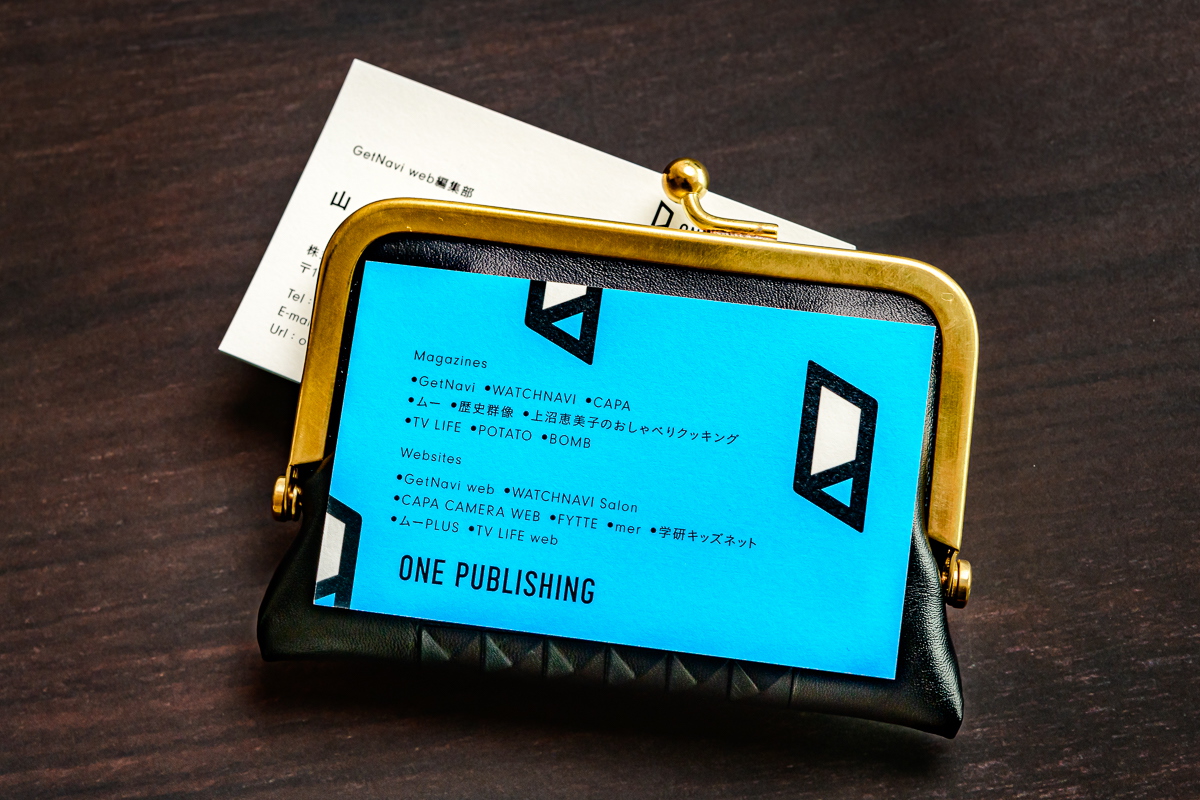

この商品はテレビ東京が運営するクラウドファンディングサイト「ナナ福神」のみでの販売となるので、欲しいと思った人は同サイトへアクセスするべし。残念ながら当初の早期価格は終わってしまったが、今なら50名の限定で1万472円(税込)というリーズナブルな価格で手に入れることができる。

【関連リンク】絶景ツアー添乗員がおススメ!!眩しさをブロックしつつ、景色を鮮やかに見せる旅行用サングラス「SuperTONE TOUR」